四川省绵阳南山中学实验学校2024-2025学年高二下学期期末模拟考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省绵阳南山中学实验学校2024-2025学年高二下学期期末模拟考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 58.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-18 17:58:24 | ||

图片预览

文档简介

四川省绵阳南山中学实验学校2024-2025学年高二下学期期末模拟历史试题

一、单选题

1.中国许多大学校训出自古代文化典籍。如清华大学校训“自强不息,厚德载物”出自《易经》;中国农大校训“解民生之多艰,育天下之英才”出自《离骚》;复旦大学校训“博学而笃志,切问而近思”出自《论语》;厦门大学校训中“止于至善”出自《礼记》。这表明( )

A.儒家思想传统影响着教育发展 B.中国高等教育发展史源远流长

C.传统价值追求具有旺盛生命力 D.高等教育致力于复兴传统文化

2.有学者指出,如果说,无视欧洲人创造古希腊—罗马—拜占庭文化的作用和在近代欧洲文艺复兴、文化启蒙与产业革命时期对全人类文化所做出的伟大贡献是何等荒谬;那么,无视东方各民族人民—中国人……以及阿拉伯人对古代和中世纪文化所做出的伟大贡献,也同样是荒谬的。该学者的主张( )

A.折射出世界各民族开放的对外政策 B.旨在以国际的视野来看待人类文明

C.印证了古代亚欧统治疆域不断扩大 D.肯定世界文化多样性及其历史作用

3.公元3-5世纪,日耳曼人向罗马帝国腹地的持续迁移彻底终结了西罗马帝国的统治。但这一时期,也是高卢的巴高达运动、北非的阿哥尼斯特运动及奴隶起义连续地、反复地上演的时期。这说明日耳曼人的迁徙( )

A.是罗马灭亡决定性因素 B.揭开了西欧封建化序幕

C.催化了西欧政局的变动 D.以吸收罗马文化为目的

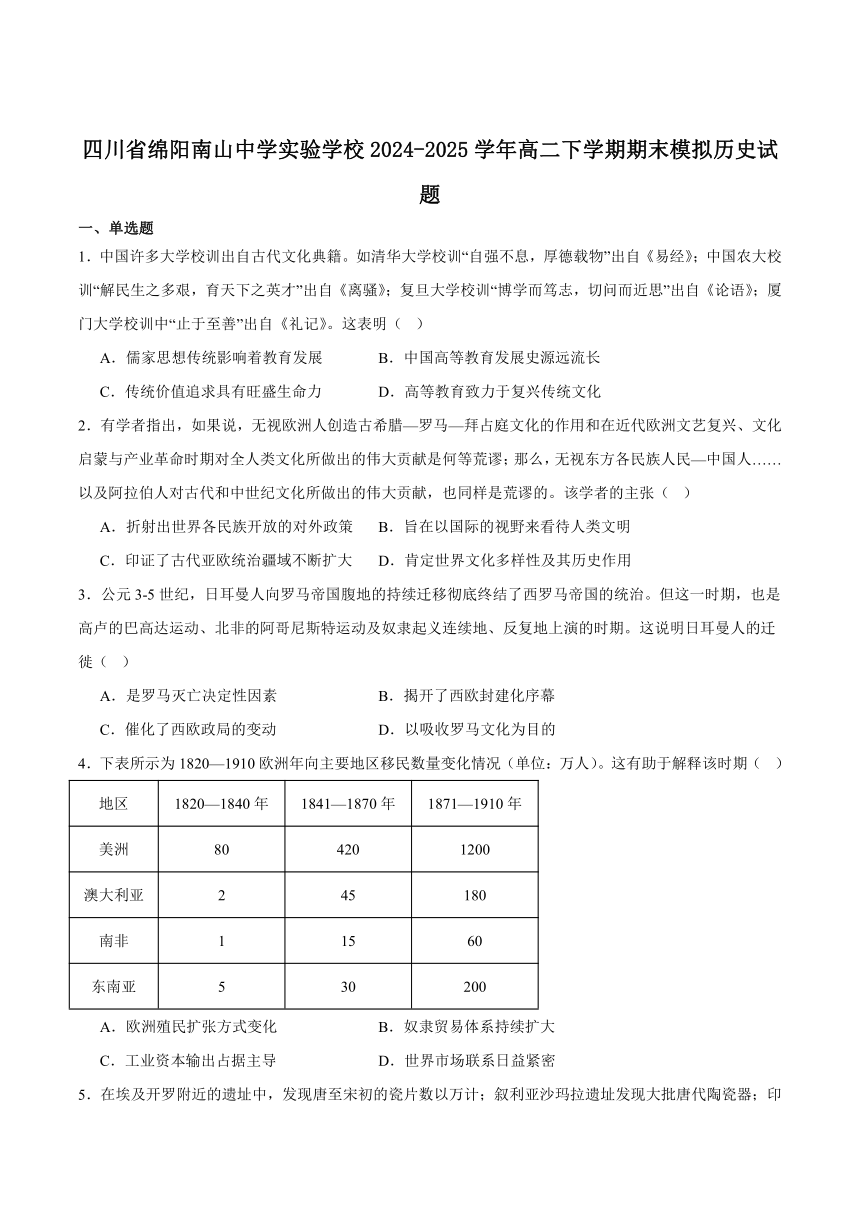

4.下表所示为1820—1910欧洲年向主要地区移民数量变化情况(单位:万人)。这有助于解释该时期( )

地区 1820—1840年 1841—1870年 1871—1910年

美洲 80 420 1200

澳大利亚 2 45 180

南非 1 15 60

东南亚 5 30 200

A.欧洲殖民扩张方式变化 B.奴隶贸易体系持续扩大

C.工业资本输出占据主导 D.世界市场联系日益紧密

5.在埃及开罗附近的遗址中,发现唐至宋初的瓷片数以万计;叙利亚沙玛拉遗址发现大批唐代陶瓷器;印度勃拉名纳巴特遗址也发现唐瓷片。以上信息表明唐代

A.瓷器是海外贸易的最主要商品 B.海上丝绸之路的辐射范围较广

C.私人海外贸易的规模不断扩大 D.中国已经成为东亚文化圈中心

6.“罗马的建筑师想让罗马市民欣赏他们创造的宏伟,同时还想让市民感觉到他们分享到了这种宏伟……当人同整个建筑相比时,人是多么的小,但当他只要同圆柱和框缘构成的单个矩形拱门相比时,他就显得大多了。通过这种办法,罗马公民能感到他自身是高大建筑物和建筑物所代表的巨大帝国的一个有意义的部分。”据此可知,大斗兽场这一设计的主要意图是

A.表彰罗马图拉真皇帝的丰功伟绩

B.提高罗马公民的归宿感和积极性

C.将建筑的力度与美感融和为一体

D.揭露角斗表演的残忍与缺乏人性

7.考古学家在秦魏家村发现中华文明起源时期的一处墓地,其中有16座男女合葬墓。墓葬中男子仰身直肢,女子下肢弯曲,侧身面向男子,且随葬品大都是偏向男性一侧。该遗址属于典型的齐家文化。这说明,该文明( )

A.具备了早期国家的初始形态 B.体现出父系氏族的基本特征

C.注重神权与族权之间的结合 D.受到了传统礼乐文化的影响

8.有学者认为,早期中国从“猴山结构”的松散联邦,逐渐发展到西周的分封制,再经过春秋战国时期的政治变革,最终发展为秦汉中央集权大帝国。这反映出早期中国

A.政权由松散趋向严密 B.中央集权制度不断完善

C.思想由多元趋向统一 D.宗法血缘制度土崩瓦解

9.将百家争鸣称之为“哲学的突破”时期的帕森斯注意到,较之其他几大文明,中国的“突破”显得最为温和。其实,就诸子时代而言,固然是中国思想史上的全新时代,却也绝非简单的“突破”或“断裂”。材料强调百家争鸣

A.实现“哲学的突破” B.呈现气血相承精神 C.奠定传统文化基调 D.完成思想理论整合

10.云梦睡虎地秦简中记载的死刑案例仅5起,判处死刑的行为有“誉敌而恐众”者、唆使少年人犯罪、亲兄妹私通等几例。其他多半是“赀罪”,也就是一种经济惩罚,“赀”的东西一般分四类,赀甲、赀盾、赀钱和赀徭役。这说明秦律( )

A.以保证国家机器的运转为原则 B.有利于秦朝统治长治久安

C.具有相当的合理性与宽刑主义 D.有利于秦朝商品经济发展

11.汉武帝之后,汉昭帝始元六年(公元前81年),征召郡国文学贤良之士,问以治乱,皆请罢盐铁,酒榷、均输,务本抑末,与主张盐铁官营的御史大夫桑弘羊的主张对立,二者相互诘难辩论,以盐铁问题为中心,并广泛涉及当时的政治、经济、军事问题。盐铁之议的存在说明汉朝( )

A.即将废除重农抑商的政策 B.中央和地方存在根本利益冲突

C.国家政策存在调整的倾向 D.依然固守汉武帝时期国家政策

12.东吴前期,都城建业的人口仅在十万上下,其余县城的人口一般仅为两三千左右;东晋南朝时期,城市人口大为增加,仅都城建康一地人口就接近一百万,而一般郡城县城内人口也有近万人。这反映出当时( )

A.江南地区得到开发 B.外贸范围得到拓展

C.草原民族开始南迁 D.南方实力超过北方

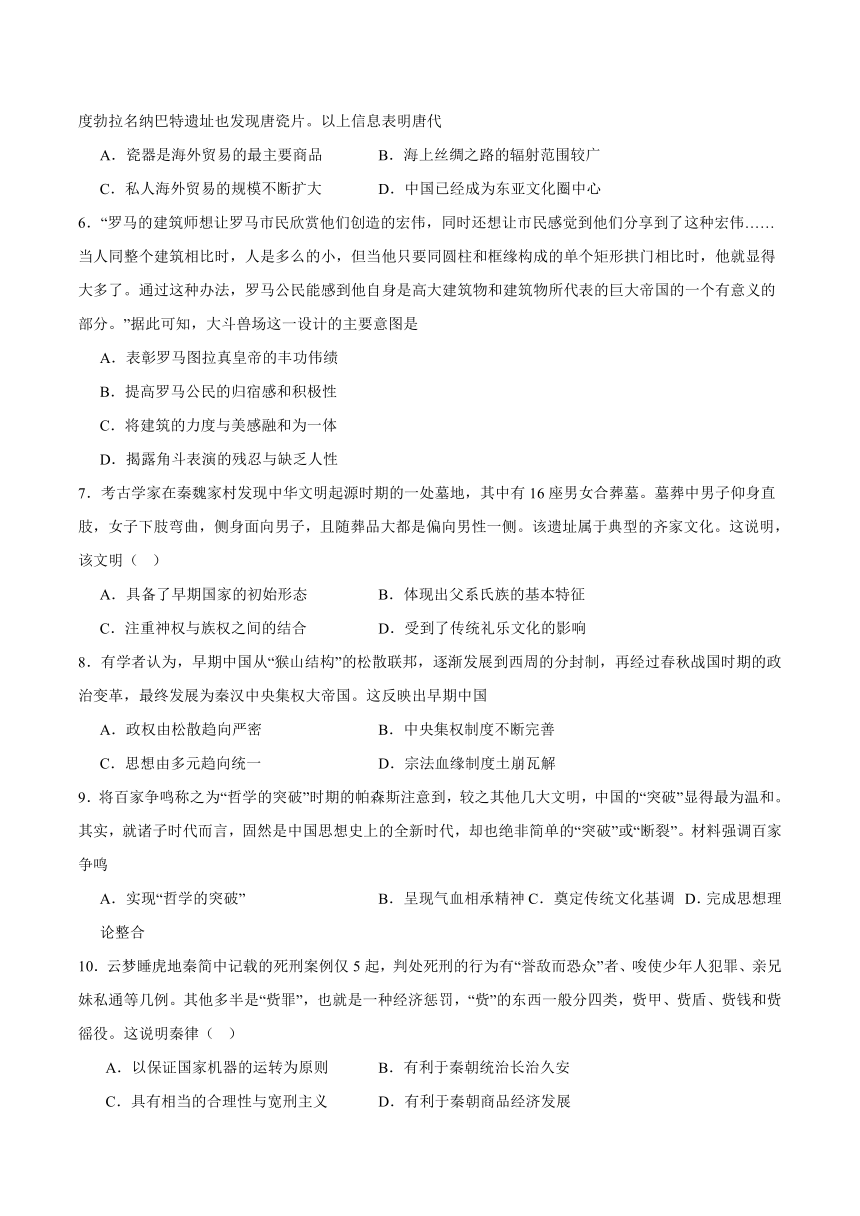

13.某同学设计了如图所示的示意图,请你根据所学知识判断他学习的主题是

A.中华文明的起源 B.国家的产生和社会变革

C.政权分立与民族交融 D.繁荣与开放的社会

14.766年,唐代宗因宠幸宦者,故“内置枢密使,使之掌机密文书,如汉之中书谒令者,若内中处分则令内枢密使宣付中书门下实行。”此外,宦官充任的枢密使还掌握了原本属于门下省的“出纳帝命”的职任。这表明唐代中后期( )

A.三省六部职能丧失 B.中央决策程序异化 C.宦官左右中央官制 D.君权旁落受制于人

15.下为《唐律疏议·断狱》中几项条目中的内容摘要,这反映出唐代( )

条目 内容简介

“老小及疾有犯”条 年龄在70岁以上、15岁以下和废疾者,犯流罪 (不含流罪)以下的,可以用赎罪来替代实刑

“囚应给衣食医药而不给”条 “病重,听家人入视”,如果狱吏违反这一规定,就要被追究刑事责任

“议请减老小疾不合拷讯”条 70岁以上的老人、15岁以下的孩子和废疾人员不在刑讯 (体罚当事人以获取口供)之列,只能用证据来定罪。否则,司法官要承担刑事责任

A.奉行礼法结合的法律原则 B.政府承担了社会教化职责

C.形成完善的司法监察体系 D.尊卑等级观念进一步加强

16.李肇在《唐国史补》中曾记载,江淮地区有一粮商“图画为人,持钱一千,买米一斗,以悬于市”。全国各地酒肆外通常悬挂数幅青白布作为标识,皮日休诗云:“青帜阔数尺,悬于往来道。多为风所飏,时见酒名号。”杜牧诗云:“溪桥向吴路,酒旗夸酒美。”这表明唐代( )

A.商业信用有所发展 B.南方经济日益活跃

C.文人学者关注民生 D.商业营销受到重视

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求

材料一 以血亲为基础的埋葬制度、礼制及精神信仰、祖先崇拜及祭祀礼仪,与血缘组织密切相关的家族政治,构成了中国早期文明的底色,且最终完成对中国早期区域文明整合的主体还是中原文明。首先是位于中原腹地的二里头文化(夏朝文明)强势勃兴,随后雄踞大中原的商周文明又接力扩展。东周时期列国争雄,同时又蕴含着强烈的统一趋势,文化上反倒有深度的互动交融。秦汉帝国则完成了中国八大核心文化区的政治统一,并持续扩展到周边更广大的一些区域,文化上也日益趋同,奠定了中华文明多元一体格局的基础。

——摘编自戴向明《中国史前社会的阶段性变化及早期国家的形成》

材料二 汉承秦制。汉代统治者继续开疆拓土,经过不断的开拓和经营,汉朝建立了一个东起东海、西到巴尔喀什湖、南抵南海、北至贝加尔湖,由多民族共同组成的统一国家。刘邦建汉后,实行无为而治。后随着中央集权的进一步加强,在叔孙通、陆贾等人的劝谏下,逐渐重视儒家思想。至汉武帝时,最终采纳董仲舒建议,“罢黜百家,独尊儒术”。秦朝统一多民族国家建立后,其辖境内民族统称为“秦人”。汉朝建立后,国力不断强盛。在与匈奴、诸羌、西南夷、百越和西域诸国进行交往的过程中,各邻国和邻族逐渐称汉王朝的使者为“汉使”。到东汉时,汉民族已有“汉人”之称。

——摘编自段红云《秦汉统一多民族国家的建立对中国各民族形成与发展的意义》

(1)根据材料一,概括中国早期文明发展的特点,并结合所学知识指出其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦汉时期中国统一多民族国家建立与发展的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋战国时期,各国统治者都比较重视城邑的修建。从先秦文献与方志对照来看,至少可以找出春秋时代的35个国近600个城邑,其中晋、楚、鲁、郑、周的城邑都超过了50个,而实际数量绝不止于此。战国中期,出现了不少“千丈之城,万家之邑”,兼并战争中更是出现了秦攻魏“取城大小六十余”、燕伐齐“下齐七十余城”的现象。这一背景下,非血缘个体小家庭的邻里杂居取代父系大家庭的血缘族居,里成为城市居民管理组织的基层单位。《管子》记载:齐国都城内“制五家为轨,轨有长;十轨为里,里有司;四里为连,连有长;十连为乡,乡有两人;三乡一帅”。各国还有设置专门的市场管理者,鲁国叫“鲁正”,齐国叫“齐掾”,楚国叫“市令”。

材料二 唐前期,政府非常重视城市的水灾、旱灾和火灾及战争危机的应对,将危机应对作为对官员考核的重要内容,并建立起一套针对危机前、危机中、危机后的多项应对机制。譬如在应对自然灾害方面,唐政府就建立了报灾、检灾、救灾和灾害减税制度。贞观初,各地“霜旱为灾,米榖踊贵,突厥侵扰,州县骚然”,但由于唐太宗坚持以民为本,“志在忧人,锐精为政。崇尚节俭,大布恩德”,积极应对灾害,因而百姓虽“东西逐食”,但却很少嗟怨,无不自安,灾后恢复由于减免灾区赋税,外出逃亡之人“咸自归乡,竟无一人逃散”。

——以上材料均摘编自梁克敏《唐代城市管理研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国城市发展的表现及原因。

(2)根据材料二、概括唐前期城市危机应对措施的特点,并结合所学知识分析其影响。

19.春秋战国时期,随着大变革的时代的到来,出现了不同的政治经济主张,成为中华文化思想文化的源头,对后世影响深远。阅读下面4位思想家的主张,按要求回答下面问题。

思想家 主张

老子 “天下有道,却走马以粪(耕种、播种)。”“我无事而民自富,我无欲而民自朴。” “民之饥,以其上食税之多,是以饥。”

孔子 “子为政焉用杀,子欲善而民自善”“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。”

墨子 “故古圣王唯能审以尚贤使能为政”“俭节则昌,淫逸则亡”

韩非 “凡治天下,必因人情(人情:民意)”“外举不避仇,内举不避子” “侈而惰者贫,而力而俭者富”

根据材料,从上面几人主张中提炼一个主题,结合秦汉至隋唐的相关史事加以论述,(要求:自拟论题,观点明确,史论结合,表达清晰)

参考答案

1.C

2.B

3.C

4.D

5.B

6.B

7.B

8.A

9.B

10.A

11.C

12.A

13.C

14.B

15.A

16.D

17.(1)特点:中华各地早期文明具有相似性;中原文明在文明整合中发挥了重大作用;多元一体性;具有传承性。成因:文明底色的传承;中原文明在诸区域文明中具有先进性;各民族之间的互动交融。

(2)影响:拓展了古代中国的疆域;增强了境内各民族的国家认同意识;确立了儒家思想的正统地位;塑造了中华民族的性格;形成了以汉民族为主体的多民族共同发展的局面。

18.(1)表现:城市数量多;城市规模较大;城市管理水平较高;城市经济功能增强。

原因:社会经济发展提供城市营建的物质条件;井田制崩溃推动人口向城市流动;诸侯国重视城市营建(修建城邑成为增强国家实力的重要手段);王室衰微,礼崩乐坏,周礼对城邑建设的限制松动。(答对三点可得满分。其他答案言之有理亦可)

(2)特点:政府发挥主导作用;建立多环节的应对机制;体现以人为本的理念,应对效果良好。

影响:有利于保障城市居民的财产及人身安全;促进城市经济的恢复;巩固唐王朝的统治;为唐前期的盛世(贞观之治、开元盛世)奠定基础。(答对三点可得满分。其他答案言之有理亦可)

19.【参考答案】示例一:提炼选取“节用,爱民“的民生思想民生问题关乎封建社会的社会长治久安广大民众是社会的基石,而民生问题则关乎到社会的安定与发展,更关系到历代封建王朝的兴衰存亡。秦、隋统一天下后的暴政导致了短命而亡;西晋统一三国后,统治阶层过度奢靡终致内乱,外族入侵,统昙花一现;汉承秦制,与民休息,减轻刑罚,故先后有文景之治,光武中兴,国祚400年;唐初实行轻徭薄赋,强调“君舟民水“等治国理念,先后开创了封建盛世”贞观之治、开元之治“。人民群众是历史创造者,关爱人民,关注民生涉及到一个国家的根本,正所谓“执政为民,民之攸归“示例二:提炼选取“尚贤”人才选拔人才与国家兴衰——从秦汉至隋唐的历史见证人才,乃国家兴盛之关键,从秦汉至隋唐的历史长河中,无数事例深刻地印证了选用人才关乎国家兴衰这一真理。秦以武力统一六国,然秦始皇在人才选用上后期出现偏差。赵高得势,指鹿为马,迫害忠良。如蒙恬等良将贤臣被诛,国家失去栋梁之材,政治黑暗,最终导致秦朝二世而亡。汉朝初期,高祖刘邦善于选用人才。张良运筹帷幄,萧何保障后勤,韩信统兵征战,被称为“汉初三杰”。最终汉朝一统天下,并逐渐走向繁荣。汉武帝时期,推行察举制,选拔了董仲舒、卫青、霍去病等人才。统一了思想,打败了匈奴,使汉朝国威远扬。(事例的选用只需正反各一个)唐朝更是将人才的重要性发挥到一个高度。唐太宗深知“为政之要,惟在得人”,他广开言路,虚心纳谏,重用魏征、房玄龄、杜如晦等贤才。、辅佐李世民开创了“贞观之治”。而科举制度在唐朝得到进一步完善,为国家选拔了大量优秀人才,武则天时期,大力提倡科举,破格用人,使得国家人才济济。唐玄宗前期,任用姚崇、宋璟等贤相,开创了“开元盛世”。然而,唐玄宗后期,,任用李林甫、杨国忠等奸臣,排斥忠良,导致安史之乱爆发,国家由盛转衰。(事例的选用只需正反各一个)综上所述,只有重视人才,善于选拔和任用人才,国家才能繁荣昌盛;反之,若人才不得其用,甚至被迫害,国家必将走向衰落。其他主题:农本思想(或民本思想,可从秦隋暴政及汉唐休养生息,均田制,租庸调制,轻徭薄赋正反两方面论证);人才选拔(用汉唐以来的察举制,九品中正制,科举制等选官制度得失论证);德政或仁政(释放奴婢,减轻刑罚,善于纳谏等)。

一、单选题

1.中国许多大学校训出自古代文化典籍。如清华大学校训“自强不息,厚德载物”出自《易经》;中国农大校训“解民生之多艰,育天下之英才”出自《离骚》;复旦大学校训“博学而笃志,切问而近思”出自《论语》;厦门大学校训中“止于至善”出自《礼记》。这表明( )

A.儒家思想传统影响着教育发展 B.中国高等教育发展史源远流长

C.传统价值追求具有旺盛生命力 D.高等教育致力于复兴传统文化

2.有学者指出,如果说,无视欧洲人创造古希腊—罗马—拜占庭文化的作用和在近代欧洲文艺复兴、文化启蒙与产业革命时期对全人类文化所做出的伟大贡献是何等荒谬;那么,无视东方各民族人民—中国人……以及阿拉伯人对古代和中世纪文化所做出的伟大贡献,也同样是荒谬的。该学者的主张( )

A.折射出世界各民族开放的对外政策 B.旨在以国际的视野来看待人类文明

C.印证了古代亚欧统治疆域不断扩大 D.肯定世界文化多样性及其历史作用

3.公元3-5世纪,日耳曼人向罗马帝国腹地的持续迁移彻底终结了西罗马帝国的统治。但这一时期,也是高卢的巴高达运动、北非的阿哥尼斯特运动及奴隶起义连续地、反复地上演的时期。这说明日耳曼人的迁徙( )

A.是罗马灭亡决定性因素 B.揭开了西欧封建化序幕

C.催化了西欧政局的变动 D.以吸收罗马文化为目的

4.下表所示为1820—1910欧洲年向主要地区移民数量变化情况(单位:万人)。这有助于解释该时期( )

地区 1820—1840年 1841—1870年 1871—1910年

美洲 80 420 1200

澳大利亚 2 45 180

南非 1 15 60

东南亚 5 30 200

A.欧洲殖民扩张方式变化 B.奴隶贸易体系持续扩大

C.工业资本输出占据主导 D.世界市场联系日益紧密

5.在埃及开罗附近的遗址中,发现唐至宋初的瓷片数以万计;叙利亚沙玛拉遗址发现大批唐代陶瓷器;印度勃拉名纳巴特遗址也发现唐瓷片。以上信息表明唐代

A.瓷器是海外贸易的最主要商品 B.海上丝绸之路的辐射范围较广

C.私人海外贸易的规模不断扩大 D.中国已经成为东亚文化圈中心

6.“罗马的建筑师想让罗马市民欣赏他们创造的宏伟,同时还想让市民感觉到他们分享到了这种宏伟……当人同整个建筑相比时,人是多么的小,但当他只要同圆柱和框缘构成的单个矩形拱门相比时,他就显得大多了。通过这种办法,罗马公民能感到他自身是高大建筑物和建筑物所代表的巨大帝国的一个有意义的部分。”据此可知,大斗兽场这一设计的主要意图是

A.表彰罗马图拉真皇帝的丰功伟绩

B.提高罗马公民的归宿感和积极性

C.将建筑的力度与美感融和为一体

D.揭露角斗表演的残忍与缺乏人性

7.考古学家在秦魏家村发现中华文明起源时期的一处墓地,其中有16座男女合葬墓。墓葬中男子仰身直肢,女子下肢弯曲,侧身面向男子,且随葬品大都是偏向男性一侧。该遗址属于典型的齐家文化。这说明,该文明( )

A.具备了早期国家的初始形态 B.体现出父系氏族的基本特征

C.注重神权与族权之间的结合 D.受到了传统礼乐文化的影响

8.有学者认为,早期中国从“猴山结构”的松散联邦,逐渐发展到西周的分封制,再经过春秋战国时期的政治变革,最终发展为秦汉中央集权大帝国。这反映出早期中国

A.政权由松散趋向严密 B.中央集权制度不断完善

C.思想由多元趋向统一 D.宗法血缘制度土崩瓦解

9.将百家争鸣称之为“哲学的突破”时期的帕森斯注意到,较之其他几大文明,中国的“突破”显得最为温和。其实,就诸子时代而言,固然是中国思想史上的全新时代,却也绝非简单的“突破”或“断裂”。材料强调百家争鸣

A.实现“哲学的突破” B.呈现气血相承精神 C.奠定传统文化基调 D.完成思想理论整合

10.云梦睡虎地秦简中记载的死刑案例仅5起,判处死刑的行为有“誉敌而恐众”者、唆使少年人犯罪、亲兄妹私通等几例。其他多半是“赀罪”,也就是一种经济惩罚,“赀”的东西一般分四类,赀甲、赀盾、赀钱和赀徭役。这说明秦律( )

A.以保证国家机器的运转为原则 B.有利于秦朝统治长治久安

C.具有相当的合理性与宽刑主义 D.有利于秦朝商品经济发展

11.汉武帝之后,汉昭帝始元六年(公元前81年),征召郡国文学贤良之士,问以治乱,皆请罢盐铁,酒榷、均输,务本抑末,与主张盐铁官营的御史大夫桑弘羊的主张对立,二者相互诘难辩论,以盐铁问题为中心,并广泛涉及当时的政治、经济、军事问题。盐铁之议的存在说明汉朝( )

A.即将废除重农抑商的政策 B.中央和地方存在根本利益冲突

C.国家政策存在调整的倾向 D.依然固守汉武帝时期国家政策

12.东吴前期,都城建业的人口仅在十万上下,其余县城的人口一般仅为两三千左右;东晋南朝时期,城市人口大为增加,仅都城建康一地人口就接近一百万,而一般郡城县城内人口也有近万人。这反映出当时( )

A.江南地区得到开发 B.外贸范围得到拓展

C.草原民族开始南迁 D.南方实力超过北方

13.某同学设计了如图所示的示意图,请你根据所学知识判断他学习的主题是

A.中华文明的起源 B.国家的产生和社会变革

C.政权分立与民族交融 D.繁荣与开放的社会

14.766年,唐代宗因宠幸宦者,故“内置枢密使,使之掌机密文书,如汉之中书谒令者,若内中处分则令内枢密使宣付中书门下实行。”此外,宦官充任的枢密使还掌握了原本属于门下省的“出纳帝命”的职任。这表明唐代中后期( )

A.三省六部职能丧失 B.中央决策程序异化 C.宦官左右中央官制 D.君权旁落受制于人

15.下为《唐律疏议·断狱》中几项条目中的内容摘要,这反映出唐代( )

条目 内容简介

“老小及疾有犯”条 年龄在70岁以上、15岁以下和废疾者,犯流罪 (不含流罪)以下的,可以用赎罪来替代实刑

“囚应给衣食医药而不给”条 “病重,听家人入视”,如果狱吏违反这一规定,就要被追究刑事责任

“议请减老小疾不合拷讯”条 70岁以上的老人、15岁以下的孩子和废疾人员不在刑讯 (体罚当事人以获取口供)之列,只能用证据来定罪。否则,司法官要承担刑事责任

A.奉行礼法结合的法律原则 B.政府承担了社会教化职责

C.形成完善的司法监察体系 D.尊卑等级观念进一步加强

16.李肇在《唐国史补》中曾记载,江淮地区有一粮商“图画为人,持钱一千,买米一斗,以悬于市”。全国各地酒肆外通常悬挂数幅青白布作为标识,皮日休诗云:“青帜阔数尺,悬于往来道。多为风所飏,时见酒名号。”杜牧诗云:“溪桥向吴路,酒旗夸酒美。”这表明唐代( )

A.商业信用有所发展 B.南方经济日益活跃

C.文人学者关注民生 D.商业营销受到重视

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求

材料一 以血亲为基础的埋葬制度、礼制及精神信仰、祖先崇拜及祭祀礼仪,与血缘组织密切相关的家族政治,构成了中国早期文明的底色,且最终完成对中国早期区域文明整合的主体还是中原文明。首先是位于中原腹地的二里头文化(夏朝文明)强势勃兴,随后雄踞大中原的商周文明又接力扩展。东周时期列国争雄,同时又蕴含着强烈的统一趋势,文化上反倒有深度的互动交融。秦汉帝国则完成了中国八大核心文化区的政治统一,并持续扩展到周边更广大的一些区域,文化上也日益趋同,奠定了中华文明多元一体格局的基础。

——摘编自戴向明《中国史前社会的阶段性变化及早期国家的形成》

材料二 汉承秦制。汉代统治者继续开疆拓土,经过不断的开拓和经营,汉朝建立了一个东起东海、西到巴尔喀什湖、南抵南海、北至贝加尔湖,由多民族共同组成的统一国家。刘邦建汉后,实行无为而治。后随着中央集权的进一步加强,在叔孙通、陆贾等人的劝谏下,逐渐重视儒家思想。至汉武帝时,最终采纳董仲舒建议,“罢黜百家,独尊儒术”。秦朝统一多民族国家建立后,其辖境内民族统称为“秦人”。汉朝建立后,国力不断强盛。在与匈奴、诸羌、西南夷、百越和西域诸国进行交往的过程中,各邻国和邻族逐渐称汉王朝的使者为“汉使”。到东汉时,汉民族已有“汉人”之称。

——摘编自段红云《秦汉统一多民族国家的建立对中国各民族形成与发展的意义》

(1)根据材料一,概括中国早期文明发展的特点,并结合所学知识指出其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦汉时期中国统一多民族国家建立与发展的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋战国时期,各国统治者都比较重视城邑的修建。从先秦文献与方志对照来看,至少可以找出春秋时代的35个国近600个城邑,其中晋、楚、鲁、郑、周的城邑都超过了50个,而实际数量绝不止于此。战国中期,出现了不少“千丈之城,万家之邑”,兼并战争中更是出现了秦攻魏“取城大小六十余”、燕伐齐“下齐七十余城”的现象。这一背景下,非血缘个体小家庭的邻里杂居取代父系大家庭的血缘族居,里成为城市居民管理组织的基层单位。《管子》记载:齐国都城内“制五家为轨,轨有长;十轨为里,里有司;四里为连,连有长;十连为乡,乡有两人;三乡一帅”。各国还有设置专门的市场管理者,鲁国叫“鲁正”,齐国叫“齐掾”,楚国叫“市令”。

材料二 唐前期,政府非常重视城市的水灾、旱灾和火灾及战争危机的应对,将危机应对作为对官员考核的重要内容,并建立起一套针对危机前、危机中、危机后的多项应对机制。譬如在应对自然灾害方面,唐政府就建立了报灾、检灾、救灾和灾害减税制度。贞观初,各地“霜旱为灾,米榖踊贵,突厥侵扰,州县骚然”,但由于唐太宗坚持以民为本,“志在忧人,锐精为政。崇尚节俭,大布恩德”,积极应对灾害,因而百姓虽“东西逐食”,但却很少嗟怨,无不自安,灾后恢复由于减免灾区赋税,外出逃亡之人“咸自归乡,竟无一人逃散”。

——以上材料均摘编自梁克敏《唐代城市管理研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国城市发展的表现及原因。

(2)根据材料二、概括唐前期城市危机应对措施的特点,并结合所学知识分析其影响。

19.春秋战国时期,随着大变革的时代的到来,出现了不同的政治经济主张,成为中华文化思想文化的源头,对后世影响深远。阅读下面4位思想家的主张,按要求回答下面问题。

思想家 主张

老子 “天下有道,却走马以粪(耕种、播种)。”“我无事而民自富,我无欲而民自朴。” “民之饥,以其上食税之多,是以饥。”

孔子 “子为政焉用杀,子欲善而民自善”“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。”

墨子 “故古圣王唯能审以尚贤使能为政”“俭节则昌,淫逸则亡”

韩非 “凡治天下,必因人情(人情:民意)”“外举不避仇,内举不避子” “侈而惰者贫,而力而俭者富”

根据材料,从上面几人主张中提炼一个主题,结合秦汉至隋唐的相关史事加以论述,(要求:自拟论题,观点明确,史论结合,表达清晰)

参考答案

1.C

2.B

3.C

4.D

5.B

6.B

7.B

8.A

9.B

10.A

11.C

12.A

13.C

14.B

15.A

16.D

17.(1)特点:中华各地早期文明具有相似性;中原文明在文明整合中发挥了重大作用;多元一体性;具有传承性。成因:文明底色的传承;中原文明在诸区域文明中具有先进性;各民族之间的互动交融。

(2)影响:拓展了古代中国的疆域;增强了境内各民族的国家认同意识;确立了儒家思想的正统地位;塑造了中华民族的性格;形成了以汉民族为主体的多民族共同发展的局面。

18.(1)表现:城市数量多;城市规模较大;城市管理水平较高;城市经济功能增强。

原因:社会经济发展提供城市营建的物质条件;井田制崩溃推动人口向城市流动;诸侯国重视城市营建(修建城邑成为增强国家实力的重要手段);王室衰微,礼崩乐坏,周礼对城邑建设的限制松动。(答对三点可得满分。其他答案言之有理亦可)

(2)特点:政府发挥主导作用;建立多环节的应对机制;体现以人为本的理念,应对效果良好。

影响:有利于保障城市居民的财产及人身安全;促进城市经济的恢复;巩固唐王朝的统治;为唐前期的盛世(贞观之治、开元盛世)奠定基础。(答对三点可得满分。其他答案言之有理亦可)

19.【参考答案】示例一:提炼选取“节用,爱民“的民生思想民生问题关乎封建社会的社会长治久安广大民众是社会的基石,而民生问题则关乎到社会的安定与发展,更关系到历代封建王朝的兴衰存亡。秦、隋统一天下后的暴政导致了短命而亡;西晋统一三国后,统治阶层过度奢靡终致内乱,外族入侵,统昙花一现;汉承秦制,与民休息,减轻刑罚,故先后有文景之治,光武中兴,国祚400年;唐初实行轻徭薄赋,强调“君舟民水“等治国理念,先后开创了封建盛世”贞观之治、开元之治“。人民群众是历史创造者,关爱人民,关注民生涉及到一个国家的根本,正所谓“执政为民,民之攸归“示例二:提炼选取“尚贤”人才选拔人才与国家兴衰——从秦汉至隋唐的历史见证人才,乃国家兴盛之关键,从秦汉至隋唐的历史长河中,无数事例深刻地印证了选用人才关乎国家兴衰这一真理。秦以武力统一六国,然秦始皇在人才选用上后期出现偏差。赵高得势,指鹿为马,迫害忠良。如蒙恬等良将贤臣被诛,国家失去栋梁之材,政治黑暗,最终导致秦朝二世而亡。汉朝初期,高祖刘邦善于选用人才。张良运筹帷幄,萧何保障后勤,韩信统兵征战,被称为“汉初三杰”。最终汉朝一统天下,并逐渐走向繁荣。汉武帝时期,推行察举制,选拔了董仲舒、卫青、霍去病等人才。统一了思想,打败了匈奴,使汉朝国威远扬。(事例的选用只需正反各一个)唐朝更是将人才的重要性发挥到一个高度。唐太宗深知“为政之要,惟在得人”,他广开言路,虚心纳谏,重用魏征、房玄龄、杜如晦等贤才。、辅佐李世民开创了“贞观之治”。而科举制度在唐朝得到进一步完善,为国家选拔了大量优秀人才,武则天时期,大力提倡科举,破格用人,使得国家人才济济。唐玄宗前期,任用姚崇、宋璟等贤相,开创了“开元盛世”。然而,唐玄宗后期,,任用李林甫、杨国忠等奸臣,排斥忠良,导致安史之乱爆发,国家由盛转衰。(事例的选用只需正反各一个)综上所述,只有重视人才,善于选拔和任用人才,国家才能繁荣昌盛;反之,若人才不得其用,甚至被迫害,国家必将走向衰落。其他主题:农本思想(或民本思想,可从秦隋暴政及汉唐休养生息,均田制,租庸调制,轻徭薄赋正反两方面论证);人才选拔(用汉唐以来的察举制,九品中正制,科举制等选官制度得失论证);德政或仁政(释放奴婢,减轻刑罚,善于纳谏等)。

同课章节目录