【暑假专项真题提升卷】诗词曲鉴赏-2024-2025学年语文七年级下册统编版(含解析)

文档属性

| 名称 | 【暑假专项真题提升卷】诗词曲鉴赏-2024-2025学年语文七年级下册统编版(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 306.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-18 08:25:12 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

【暑假专项真题提升卷】诗词曲鉴赏-2024-2025学年语文七年级下册统编版(2024)

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、诗歌鉴赏

(24-25七年级下·湖南长沙·期末)阅读下面这首古诗,完成下面小题。

汴河①怀古(其二)

(唐)皮日休

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事②,共禹③论功不较多。

【注释】①汴河:即大运河。隋炀帝时,发河南淮北诸郡民众,开掘了大运河。②水殿龙舟事:指隋炀帝乘龙舟下扬州,游运河赏风景的事。③禹:即大禹,治水有功。

1.下列对这首诗的理解,不正确的一项是( )

A.首句“尽道”二字,展现出社会上普遍认为隋朝灭亡归因于汴河开凿的观点,为后文反驳蓄势。

B.次句一个“赖”字,笔锋一转,强调大运河在后来社会发展中起到了长远的积极作用,完全肯定了隋炀帝。

C.诗人采用欲扬先抑的手法,先写世人对大运河的否定,再转而肯定其历史功绩,形成情感的强烈反差。

D.诗歌语言平实晓畅,却蕴含深刻哲理,通过议论历史事件揭示出评价历史不宜片面、应一分为二的道理。

2.诗人身处动荡晚唐,目睹国势衰颓,内心有感而发,写此诗来借古讽今。请你结合诗歌后两句,具体分析诗人是如何借古讽今的。

(24-25七年级下·河北沧州·期末)阅读下面诗歌,回答小题。

竹里馆

独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

归嵩山作①

[唐]王维

清川带长薄②,车马去闲闲。

流水如有意,暮禽相与还。

荒城临古渡,落日满秋山。

迢递嵩高下,归来且闭关。

【注释】①《归嵩山作》是王维从济州贬所返回之作。②薄(báo):草木丛生的地方。

3.《竹里馆》是如何通过“弹琴”“长啸”这类动景表现出环境的幽静的?

4.请结合《归嵩山作》和《竹里馆》的内容,谈谈你对诗中“归”字的理解。

5.《归嵩山作》中诗人归来时的情感是波折变化的。从颔联中的流水有意、 中可以体会到诗人悠然自得的心情;而颈联中荒城、古渡、落日、秋山这些意象,则流露出诗人 的情感。

(24-25七年级下·福建泉州·期末)阅读下面诗歌,回答问题。

贾生

〔唐〕李商隐

宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

6.下面对诗歌分析有误的一项是( )

A.诗歌开头表现了汉文帝求贤的诚意十足,“更无伦”突出了贾生才华横溢。

B.诗中“可怜”是可惜、可悲的意思,是对文帝所谓“重贤”实质的揭露。

C.诗歌欲扬先抑,以古讽今,笔锋犀利而含蓄,贬抑之情显得特别有力。

D.全诗以小事而见大节,用贾生隐示自己,为贾谊悲,实乃为自身悲。

7.诗中诗人抒发了怎样的感慨?

(24-25七年级下·山东日照·期末)阅读下面的诗歌,完成下面小题。

【甲】

望岳

唐 杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

【乙】

游泰山六首·其三

唐 李白

平明登日观,举手开云关。精神四飞扬,如出天地间。

黄河从西来,窈窕入远山。凭崖览八极,目尽长空闲。

8.下列对《望岳》与《游泰山六首·其三》的对比分析,不正确的一项是( )

A.《望岳》以“齐鲁青未了”从地理空间烘托泰山绵延之势,与《游泰山》“凭崖览八极”的视觉广度形成呼应,均体现泰山的宏伟壮阔。

B.杜诗“阴阳割昏晓”中“割”字以拟人化手法写泰山晨昏分明,与李诗“举手开云关”的夸张动态,均通过动词贴切地写出了泰山的高大雄伟。

C.两首诗均运用“视通万里”的构思:杜甫借“决眦入归鸟”将视线由近及远,李白以“黄河从西来”从横向空间拓展意境,二者虚实相生。

D.李诗“精神四飞扬”直抒登临时的豪迈意气,与杜诗“会当凌绝顶”的想象不同,前者以实写情志,后者以虚写寄感慨,体现盛唐气象的不同侧面。

9.杜甫《望岳》中“一览众山小”的“小”字与李白《游泰山六首·其三》中“目尽长空闲”的“尽”字,各表达了作者怎样的情感,请结合诗句分析。

(24-25七年级下·浙江宁波·期末)◎请你参与“赏读古诗”活动,完成各题。

感遇(其一)

【唐】张九龄

兰叶春葳蕤①,桂华秋皎洁。

欣欣此生意,自尔为佳节。

谁知林栖者②,闻风坐③相悦。

草木有本心,何求美人折。

【注释】①葳蕤:枝繁叶茂的样子。②林栖者:山林隐士。③坐:表示程度深。

10.参与品读讨论。

小姚:这首诗让我感到有点犯难,好多字词光意思就读不懂,比如“桂华秋皎洁”的“华”,看样子又得查字典了。

我:不着急,诗歌的一二句对举成趣,我们可以根据古代诗歌语言常见的对称特点,得知“华”的意思其实就是① 。

小姚:哦!原来读懂陌生字词的秘诀就在诗歌内部!

我:是的,“林栖者”在诗中也有一个所指相同的词语,那就是“② ”一词。

11.小余打算为诗人写传记,但他不确定这首诗作于张九龄的哪个人生阶段,请你结合全诗内容做出你的推测。

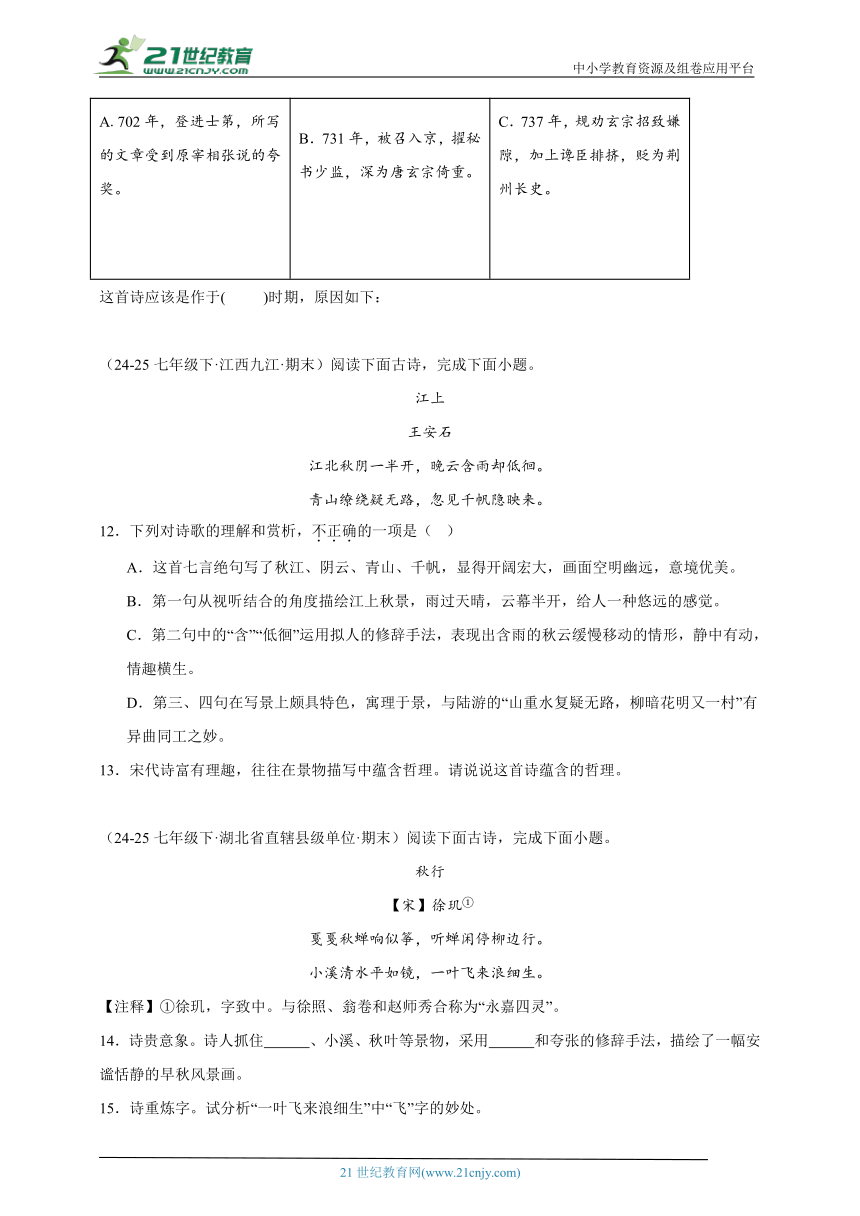

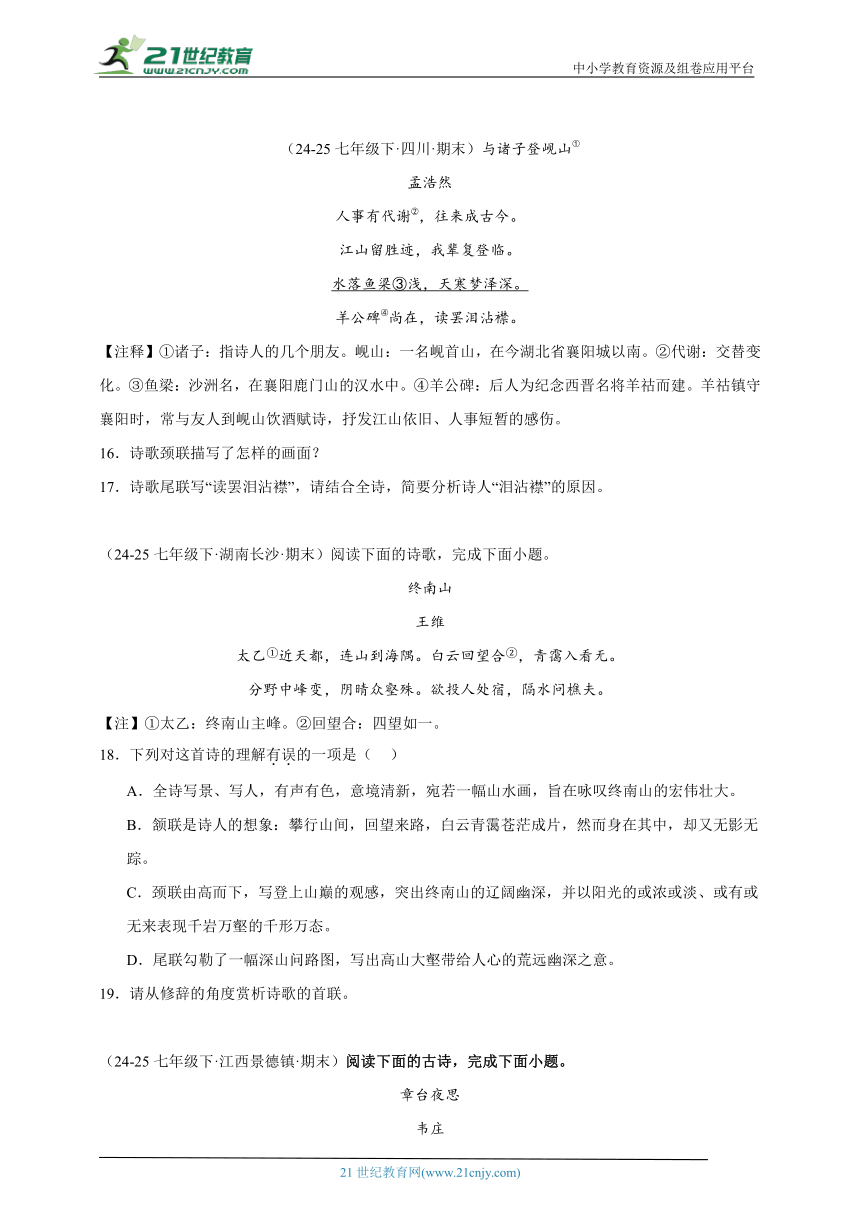

A.702年,登进士第,所写的文章受到原宰相张说的夸奖。 B.731年,被召入京,擢秘书少监,深为唐玄宗倚重。 C.737年,规劝玄宗招致嫌隙,加上谗臣排挤,贬为荆州长史。

这首诗应该是作于( )时期,原因如下:

(24-25七年级下·江西九江·期末)阅读下面古诗,完成下面小题。

江上

王安石

江北秋阴一半开,晚云含雨却低徊。

青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来。

12.下列对诗歌的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.这首七言绝句写了秋江、阴云、青山、千帆,显得开阔宏大,画面空明幽远,意境优美。

B.第一句从视听结合的角度描绘江上秋景,雨过天晴,云幕半开,给人一种悠远的感觉。

C.第二句中的“含”“低徊”运用拟人的修辞手法,表现出含雨的秋云缓慢移动的情形,静中有动,情趣横生。

D.第三、四句在写景上颇具特色,寓理于景,与陆游的“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”有异曲同工之妙。

13.宋代诗富有理趣,往往在景物描写中蕴含哲理。请说说这首诗蕴含的哲理。

(24-25七年级下·湖北省直辖县级单位·期末)阅读下面古诗,完成下面小题。

秋行

【宋】徐玑①

戛戛秋蝉响似筝,听蝉闲停柳边行。

小溪清水平如镜,一叶飞来浪细生。

【注释】①徐玑,字致中。与徐照、翁卷和赵师秀合称为“永嘉四灵”。

14.诗贵意象。诗人抓住 、小溪、秋叶等景物,采用 和夸张的修辞手法,描绘了一幅安谧恬静的早秋风景画。

15.诗重炼字。试分析“一叶飞来浪细生”中“飞”字的妙处。

(24-25七年级下·四川·期末)与诸子登岘山①

孟浩然

人事有代谢②,往来成古今。

江山留胜迹,我辈复登临。

水落鱼梁③浅,天寒梦泽深。

羊公碑④尚在,读罢泪沾襟。

【注释】①诸子:指诗人的几个朋友。岘山:一名岘首山,在今湖北省襄阳城以南。②代谢:交替变化。③鱼梁:沙洲名,在襄阳鹿门山的汉水中。④羊公碑:后人为纪念西晋名将羊祜而建。羊祜镇守襄阳时,常与友人到岘山饮酒赋诗,抒发江山依旧、人事短暂的感伤。

16.诗歌颈联描写了怎样的画面?

17.诗歌尾联写“读罢泪沾襟”,请结合全诗,简要分析诗人“泪沾襟”的原因。

(24-25七年级下·湖南长沙·期末)阅读下面的诗歌,完成下面小题。

终南山

王维

太乙①近天都,连山到海隅。白云回望合②,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑殊。欲投人处宿,隔水问樵夫。

【注】①太乙:终南山主峰。②回望合:四望如一。

18.下列对这首诗的理解有误的一项是( )

A.全诗写景、写人,有声有色,意境清新,宛若一幅山水画,旨在咏叹终南山的宏伟壮大。

B.颔联是诗人的想象:攀行山间,回望来路,白云青霭苍茫成片,然而身在其中,却又无影无踪。

C.颈联由高而下,写登上山巅的观感,突出终南山的辽阔幽深,并以阳光的或浓或淡、或有或无来表现千岩万壑的千形万态。

D.尾联勾勒了一幅深山问路图,写出高山大壑带给人心的荒远幽深之意。

19.请从修辞的角度赏析诗歌的首联。

(24-25七年级下·江西景德镇·期末)阅读下面的古诗,完成下面小题。

章台夜思

韦庄

清瑟①怨遥夜,绕弦风雨哀。

孤灯闻楚角②,残月下章台。

芳草已云暮,故人殊③未来。

乡书不可寄,秋雁又南回。

【注】①瑟:古代弦乐器。②楚角:楚地吹的号角。③殊:竟,尚。

20.下列对这首诗歌的赏析,不正确的一项是( )

A.颔联用“楚角”“残月”等意象加以层层渲染,从听觉、视觉两个方面突出“夜思”之苦。

B.颈联从“芳草已云暮”写起,揭示所思的原因——“故人殊未来”,“已”“殊”两字形成鲜明对照。

C.尾联中“乡书不可寄”写出了诗人长期没有收到“故人”音讯的不满,不愿再寄乡书。

D.这首诗层次清晰,前两联写景,景中寓情;后两联叙事,事中寄慨。前后联系紧密,浑成一体。

21.请从修辞角度赏析“清瑟怨遥夜,绕弦风雨哀”两句。

(24-25七年级下·山东济南·期末)阅读下面的诗歌,完成下面小题。

牡丹

皮日休①

落尽残红始吐芳,佳名唤作百花王。

竞夸天下无双艳,独立人间第一香。

【注释】①皮日休:晚唐现实主义诗人,他出身贫苦家庭,对晚唐民不聊生的黑暗现实不满。878年,皮日休参加了黄巢起义军。黄巢起义是唐末历时最久、遍及最广、影响最深远的一场农民起义。

22.下列对这首诗歌的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.“落尽残红”写出一个春色将阑、落红遍地、残败狼藉的景象。

B.第三句的“竞”字展现出喜爱牡丹的人数之多,很有李唐之风。

C.三四句中“天下无双艳”与“人间第一香”形成对比,赞尽牡丹花。

D.诗人善于观察自然变化与民风世情,遣词用句大开大阖、气势恢宏。

23.《爱莲说》中也有对牡丹的评价,请分析其与本诗评价牡丹的不同点及各自作用。

24.(24-25七年级下·甘肃天水·期末)赏析古诗,完成对话。

秦州①杂诗(其七)

杜甫

莽莽万重山,孤城山谷间。

无风云出塞,不夜月临关。

属国归何晚,楼兰②斩未还。

烟尘一长望,衰飒正摧颜。

【注】①秦州,今甘肃天水。唐肃宗乾元二年(759)秋(安史之乱爆发第四年),杜甫抛弃华州司参军的职务,开始远游,首到秦州,作诗二十首,歌咏山川风物,抒写伤时感乱之情与个人身世遭遇之悲。②楼兰:汉时西域国名,与汉为敌,傅介子用计斩楼兰国王而归。此处以楼兰代指吐蕃。当时,吐蕃趁安史之乱,夺取了陇右等地。

小甘:这是一首边塞诗。首联,诗人用(1)“ ”(2)“ ”等短语写出了秦州的险要地理形势,渲染了一种严峻紧张的气氛,让人心生敬畏。

小肃:地面无风,云天却飘出塞外,尚未入夜,月亮即已照临关隘。颔联,诗人用语奇警,又饱含深情,表达了诗人对(3) 的深切关注。

小甘:这首诗借用了(4) 的典故,你知道诗人的用意吗?你是从哪里发现的?

小肃:从注释看,当时是安史之乱爆发的第四年,杜甫远游到秦州,看到这等山川风物,不禁悲从中来,借用典故表达对(5) 的深切忧虑。

(24-25七年级下·江西上饶·期末)阅读下面两首诗,完成下面小题。

【甲】

《小池》·杨万里

泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

【乙】

《夏日山中》·李白

懒摇白羽扇,裸袒青林中。

脱巾挂石壁,露顶洒松风。

25.对两首诗的分析,不正确的一项是( )

A.甲诗通过“小荷”“蜻蜓”等意象,展现初夏的清新与生机。

B.乙诗“懒摇白羽扇”写出诗人因天气炎热而慵懒随性的状态。

C.两首诗均用拟人手法,甲诗写泉眼“惜”流,乙诗写松风“洒”人。

D.甲诗风格细腻活泼,乙诗洒脱豪放,但都表现了夏日的闲适之趣。

26.甲诗中“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”如何表现夏季特点?请简要分析。

(24-25七年级下·湖北襄阳·期末)阅读下面古诗,完成两则批注。

章台夜思①

韦庄

清瑟②怨遥夜,绕弦风雨哀。

孤灯闻楚角③,残月下④章台。

芳草⑤已云暮,故人殊⑥未来。

乡书不可寄,秋雁又南回。

【注释】①章台:即章华台,在今湖北省境内。②瑟:古代弦乐器。③楚角:楚地吹的号角。其声悲凉。④下:落下。⑤芳草:这里指春光。已云暮:已经晚暮了,指春光快要消歇了。⑥殊:竟,尚。

这首诗先写“夜”,后写“思”。

27.批注一:立象尽意。前四句借“清瑟”“孤灯”“ ”“ ”等意象,写尽孤凄悲凉。

28.批注二:炼字传情。“又”字写出 。

(24-25七年级下·四川眉山·期末)阅读下面这首词,完成下面小题。

送友人入蜀

李白

见说①蚕丛②路,崎岖不易行。山从人面起,云傍马头生。

芳树笼秦栈③,春流绕蜀城④。升沉⑤应已定,不必问君平⑥。

【注释】这首诗作于天宝二年(743年),诗人当时在长安受到权贵的排挤。①见说:听说。②蚕丛:传说中古代蜀王之名,此处代指蜀地。③秦栈:从秦入蜀的栈道。④蜀城:成都。⑤升沉:指功名得失。⑥君平:西汉人,隐居不仕,曾在成都以算命占卜为生。

29.下列关于这首诗的理解有误的一项是( )

A.从题目中可以看出,诗人是从送别和入蜀这两个方面来落笔描述的。

B.颔联写蜀道在崇山峻岭上迂回盘绕,人在栈道上行走所见之景。

C.颈联作者用“芳树”“春流”两个意象营造出蜀地春和景明的氛围,表达了诗人对友人仕途的美好祝愿。

D.作者借用君平的典故,劝勉友人不要沉迷于功名利禄之中,而其中又不乏对自己处境的感慨。

30.古人评诗时常用“诗眼”的说法,所谓“诗眼”往往是指一句诗中最精炼传神的一个字。你认为颈联两句中的“诗眼”分别是哪一个字?请做简要赏析。

《【暑假专项真题提升卷】诗词曲鉴赏-2024-2025学年语文七年级下册统编版(2024)》参考答案

1.B 2.后两句是说假如没有隋炀帝乘龙舟下扬州、游运河赏风景之事,那么他的功劳将与治水有功的大禹相提并论、难分高下。诗人借隋炀帝运河巡游的奢靡行为加速亡国的历史事实,委婉劝诫晚唐统治者不要骄奢淫逸、应尽心朝政,吸取教训、不重蹈隋亡覆辙。表达了诗人对无心朝政、贪图安逸的晚唐统治者的不满、愤慨/对晚唐国势衰退、民不聊生的情状的忧虑。

【导语】皮日休《汴河怀古(其二)》,以辩证视角评大运河。首句写世人认为隋亡因运河,次句转折言运河至今利交通。后两句假设若无炀帝游乐事,运河之功可比大禹治水。打破传统认知,客观肯定运河价值,也批判炀帝暴政,立意新颖,展现深刻史识与思辨。

1.本题考查对内容的理解与分析。

B.有误,根据诗句“至今千里赖通波”“若无水殿龙舟事,共禹论功不较多”可知,次句“赖”字虽强调了大运河的积极作用,但诗人紧接着通过“水殿龙舟事”批判了隋炀帝的暴政,并未“完全肯定隋炀帝”。选项“完全肯定了隋炀帝”的表述与诗意不符。

故选B。

2.本题考查诗歌借古讽今手法分析。

根据诗歌后两句“若无水殿龙舟事,共禹论功不较多”可知,意思是:如果不是修龙舟巡幸江都的事情,隋炀帝的功绩可以和大禹平分秋色。诗人假设若没有隋炀帝乘水殿龙舟巡游扬州的奢靡之举,其开凿运河的功绩几乎可与大禹治水相媲美。这里以隋炀帝因骄奢享乐加速隋朝灭亡的历史教训为切入点,将隋炀帝的荒淫行为与运河的实用价值形成鲜明对比。

由此可知,诗人借古事影射晚唐现实——晚唐统治者若像隋炀帝般沉溺享乐、无视民生,终将重蹈王朝覆灭的覆辙。诗句以委婉的议论,既批判了历史上隋炀帝的暴政,又以“借古”的方式对晚唐统治者贪图安逸、荒废朝政的行为发出警示,字里行间流露着对国势衰颓的忧虑与对统治者的愤慨。

3.诗人以动衬静,写“弹琴”“长啸”的声音,反衬出月夜幽深和竹林之静。 4.示例:《归蒿山作》中,诗人因被贬而选择了“归”,在归去的路上心情经历了由悠闲到伤感,最终释然的过程;而《竹里馆》中,诗人晚年归隐后的生活,虽然有孤独寂寞,但更多的是心境的澄净恬淡。由两首诗可知,“归”正体现诗人超凡脱俗的人生境界。 5. 暮禽相还 凄清悲苦

【导语】王维这两首诗皆含幽寂之韵。《竹里馆》以独坐、弹琴、长啸绘出与明月相伴的静美,显超然;《归嵩山作》借清川、暮禽、落日等,融归隐闲情与淡淡怅惘。均以景寄情,意境浑成。

3.本题考查对诗歌内容的理解与分析。

根据全诗“独坐幽篁里,弹琴复长啸”可知,诗人身处幽深的竹林中,独自弹琴、长啸。“弹琴”会发出琴弦振动的声响,“长啸”是悠长的呼喊声,这些动态的声音在寂静的竹林里反而更凸显出周围环境的安静,就像在空谷中一声鸟鸣会让山谷显得更幽静一样,以此反衬出月夜竹林的幽静。

4.本题考查诗歌炼字。

根据《归嵩山作》“清川带长薄,车马去闲闲”可知,诗人此时正踏上归途,车马行驶从容不迫,“闲闲”二字尽显其离开贬所初期的悠闲心境,这是“归”的开端,带着对过往的释然与对前路的淡然。根据“荒城临古渡,落日满秋山”可知,途中所见荒城、古渡、落日、秋山,营造出萧瑟氛围,此时诗人的心情因眼前之景染上伤感,“归”途在此刻多了几分对人生境遇的感慨。根据“迢递嵩高下,归来且闭关”可知,抵达嵩山后,诗人选择“闭关”,意味着彻底回归内心,此前的伤感已然消散,最终达到释然的状态,“归”成为心灵的安顿。

根据《竹里馆》“独坐幽篁里,弹琴复长啸”可知,诗人晚年归隐于竹林之中,独自弹琴、长啸,“独坐”体现出些许孤独,但“弹琴”“长啸”的举动又显露出其不受外界打扰的自在,这是“归”于自然后的生活常态。根据“深林人不知,明月来相照”可知,深林中无人知晓诗人的存在,唯有明月相伴,这份孤寂中透着心境的澄净恬淡,“归”于此地,诗人已然与自然相融,达到了超凡脱俗的境界。

5.本题考查对诗歌内容的理解与情感赏析。

根据“流水如有意,暮禽相与还”可知,此句描绘流水仿佛含情,傍晚的禽鸟结伴而归,营造出悠然和谐的氛围,体现诗人此时心境的闲适,故概括为:暮禽相还;

根据“荒城临古渡,落日满秋山”可知,荒凉的城池、古老的渡口、西下的落日、萧瑟的秋山,这些意象组合在一起,充满了凄清萧瑟之感,流露出诗人内心的伤感,故概括为:凄清悲苦。

6.C 7.感慨自己生不逢时,悲愤和无奈、自伤之意尽在言外。(意思对即可)

【导语】李商隐《贾生》以汉文帝召见贾谊的典故为切入点,通过“宣室求贤”的隆重开篇与“不问苍生”的荒诞结局形成强烈反差,运用了欲抑先扬的笔法。“夜半虚前席”的细节描写极具讽刺效果,揭示了统治者重鬼神轻民生的昏聩本质。尾句“不问”二字力透纸背,既是怀才不遇的悲愤,更是对封建帝王虚伪求贤的辛辣批判。全诗借古讽今,在短短28字中完成了从庄重到讽刺的情感转折。

6.本题考查诗歌内容的理解和分析。

C.诗歌并非“欲扬先抑”,而是先写汉文帝“求贤访逐臣”的表面现象,看似是“扬”,实则为后文揭示其“不问苍生问鬼神”的本质做铺垫,通过前后对比,突出汉文帝并非真正重视贤才、关心百姓,而是借求贤之名行迷信之事,以此达到讽刺的效果,属于“欲抑先扬”;

故选C。

7.本题考查诗歌情感主旨。

诗人在诗中借贾谊的遭遇抒发了深沉的感慨。诗歌开篇“宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦”两句写汉文帝在宣室召见被放逐的贾谊,看似求贤若渴,而贾谊的才华更是无人能及。但紧接着“可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神”,汉文帝与贾谊深夜长谈,甚至不自觉地向前移动坐席,看似重视,可问的却不是关乎百姓生计的大事,而是鬼神之事。

这一对比,揭示出贾谊虽有旷世才华,却未得君王真正重用,空有抱负难以施展。诗人借贾谊的经历,实则暗喻自身。他为贾谊的怀才不遇而悲,更悲叹自己如同贾谊一般,生不逢时,有才华却得不到施展的机会,内心充满了悲愤与无奈,自伤之情溢于言表。

8.C 9.“小”字,表面写众山在泰山面前显得渺小,实则展现出诗人登上泰山绝顶后俯视万物的视角,蕴含着诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概,体现了诗人积极进取的精神。“尽”字,意为看尽、穷尽,生动描绘出诗人凭崖远眺,目光所及皆是辽阔空旷之景,展现出诗人视野的广阔,也暗含诗人在泰山之巅感受到天地的浩渺无垠,凸显出诗人旷达超脱的心境与豪迈洒脱的情怀。

【导语】两诗皆咏泰山,却见李杜气象迥异。杜诗以“青未了”“割昏晓”层叠铺陈,结于“众山小”的雄心中透出少年意气;李诗“开云关”“四飞扬”则恣肆狂放,黄河远山尽收眼底,展露谪仙人的天地襟怀。一沉郁顿挫见筋骨,一飘逸奔放得天趣,共铸盛唐山水诗的双峰。

8.本题考查对诗歌内容的理解和分析。

C.选项“由近及远”“虚实相生”的表述有误。《望岳》中“决眦入归鸟”将视线由远及近,是实景描写目睹归鸟入山;而《游泰山》中“黄河从西来”是登临时所见实景,两句均以实写为主,未体现“虚实相生”的艺术手法;

故选C。

9.本题考查对诗歌情感的理解和分析。

《望岳》中“一览众山小”的意思是:俯瞰在泰山面前显得渺小的群山。这里的“小”,是指站在泰山绝顶俯瞰时,其他山峦都显得矮小。这一“小”字,以众山的“小”反衬泰山的“大”,既写出泰山的巍峨高耸,更暗含诗人的壮志豪情。通过想象登顶后的视野,表达了他不畏艰难、勇于攀登的进取精神,以及对超越自我、俯瞰天下的理想追求,充满自信与豪迈。

《游泰山六首·其三》中“目尽长空闲”的意思是:目光穿过长空,感觉非常宽阔和自由。这里的“尽”,是“看尽、穷尽”之意。写诗人站在泰山之巅,目光一直延伸到天空的尽头,视野所及一片空阔。这一“尽”字,既展现了泰山之巅视野的极致开阔,也呼应了前文“精神四飞扬”的状态,表达了诗人登高后心胸舒展、与天地相融的洒脱豪迈之情,以及对泰山壮丽景色的赞叹和内心的自由畅快。

10. 花 美人 11. C 原因:在诗中,兰逢春而茂盛,桂遇秋而皎洁,在各自的时节中表现出欣欣向荣的活力,但它们不要人知晓,不求人赏玩,为的是追寻自身的价值。因此,该诗最可能作于诗人遭谗被贬的时期,他借春兰秋桂含蓄地说明自己行芳志洁并非为了求人赏识以博取高名,纯粹是出于本心,表达了洁身自好、坚贞清高之志。

【导语】张九龄以兰桂自喻,托物言志。“葳蕤”“皎洁”写草木天然之美,“本心”二字尤显孤高。后四句暗含政治失意之慨——林栖者悦其风骨,而诗人宁守本真,不媚权贵。全诗清雅中见风骨,似贬谪后所作,以草木之性自证人格。

10.本题考查词义理解。

第一空,诗歌第一句“兰叶春葳蕤”与第二句“桂华秋皎洁”形成对称结构。这种对称是古诗词常见手法,通过已知词“叶”推断“华”的含义。“兰叶”指兰花的叶子,“桂华”对应“桂”的花,其中“华”与“叶”相对,因此“华”在此处意为“花”(即桂花的花朵)。

第二空,诗中“林栖者”根据注释②可知是指山林隐士。根据“谁知林栖者,闻风坐相悦”可知,“林栖者”是闻风欣赏草木的人。而结尾“草木有本心,何求美人折”的“美人”指欣赏或寻求草木的人,如隐士或权贵等。“林栖者”和“美人”两者均指代同一类对象——可能赏识草木的“人”,因此“美人”与“林栖者”所指相同,故第二空填“美人”。

11.本题考查诗歌理解。

“兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁”,诗人以兰桂散发芬芳源于自然天性为喻,表明君子修德立品是内在秉性的自然流露,并非为博取外界赏识或谋求功名利禄。这体现了对自我本心的珍视与对独立人格的追求,是作者坚守本真、不慕荣利的品格体现。 “草木有本心”,草木的“本心”象征高洁品格,诗人借此申明自己如兰桂般保持清雅本质,专注于内在修养与道德完善,不因外界毁誉或权势诱惑而改变操守。“何求美人折”以反问强化态度:真正的贤士无需权贵(美人)的提携认可来证明价值。此句暗含对官场依附之风的疏离,流露出身处贬谪逆境时坚守气节、不屑趋炎附势的孤傲与从容。

全诗以“兰”“桂”自喻,强调“草木有本心,何求美人折”,表达了诗人不慕荣利、坚守本心的淡泊情怀。这与张九龄被贬时期,即737年遭谗臣排挤,贬官荆州的心境吻合——他借草木抒发失意后不趋附权贵的高洁志向。

而A(登第初期)和B(受重用时期)更可能表现张九龄踌躇满志、积极进取的特点,不符诗中隐逸自守的情感。

12.B 13.示例:不甘屈从于阴暗,不怕青山阻隔,便能拥有千帆竞渡的开阔心境,便能战胜眼前的迷茫与困难。(大意对即可)

【导语】本诗以疏淡笔触勾勒秋江暮色,意象空灵而富哲思。“秋阴半开”营造朦胧美感,“晚云低徊”拟人化写景尽显动态。后两句尤妙,以“青山无路”到“千帆隐现”的转折,暗喻困境中常蕴转机。尺幅千里,韵味悠长。

12.本题考查内容理解。

B.第一句“江北秋阴一半开”,仅从视觉角度展现阴云半开之景,未涉及听觉描写,此项“视听结合”有误。

故选B。

13.本题考查诗歌主旨。

这首诗中“青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来”两句蕴含深刻哲理。青山缭绕,看似阻断前路,让人陷入迷茫;然而转瞬间,千帆隐映而出,开阔之景骤现。这如同人生,困境往往如“青山缭绕”般看似无路可走,但只要不被眼前的阻碍困住,保持前行的信念,终会像“忽见千帆”一样,在不经意间迎来新的转机与希望,体现了“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的人生智慧。

14. 秋蝉 比喻 15.“飞”字赋予了落叶轻盈的姿态,具有动态的美感。与前面“平如镜”形成对比,以动衬静,更显环境的清幽静谧。

【导语】徐玑《秋行》以秋蝉、柳、小溪、秋叶为景,绘早秋图。“响似筝”“平如镜”设喻,“飞”字添灵动,动静相衬。诗人闲行赏景,融情于景,字句简淡却意韵悠长,显“永嘉四灵”清幽闲远之风。

14.本题考查诗歌意象及内容理解。

结合“戛戛秋蝉响似筝”可知,句中明确出现“秋蝉”这一景物,是诗人着力刻画的意象之一;同时“响似筝”将秋蝉的鸣叫声比作古筝弹奏的声音,通过比喻的手法,赋予蝉鸣以具体可感的音乐性,让读者能联想到古筝清亮悠扬的音色,生动再现了秋蝉鸣叫的特点。再结合“小溪清水平如镜”,“平如镜”同样以比喻手法写出溪水的清澈平静。由此可知,诗人抓住秋蝉、小溪、秋叶等景物,采用比喻和夸张的修辞手法,描绘了安谧恬静的早秋风景画。

15.本题考查诗歌炼字。

结合“一叶飞来浪细生”可知,“飞”字描绘出秋叶飘落时轻盈灵动的姿态,赋予落叶动态的美感,让画面瞬间鲜活起来。前文“小溪清水平如镜”写出溪水原本平静无波的状态,而“飞”字所展现的落叶动态,与“平如镜”的静态形成鲜明对比,以落叶的微动反衬出整体环境的清幽静谧,更凸显出早秋景色的安谧恬静。由此可知,“飞”字既写出落叶的轻盈动态,又以动衬静,强化了环境的清幽氛围。

16.示例:登山远望,鱼梁洲露出水面;草木凋零,云梦泽广袤无边,眼前一片萧条景象。 17.示例:诗人登临岘山,凭吊羊公碑,怀古伤今,感念身世,抒发感慨,想到自己空有抱负,不觉分外悲伤,所以读罢羊公碑后“泪沾襟”。(若有其他答案,言之有理也可)

【导语】《与诸子登岘山》以“人事代谢”起笔,融写景、怀古、抒情于一体。江山胜迹依旧,而人事变迁,深秋萧瑟景衬出内心惆怅,羊公碑引发怀才不遇之悲,尽显苍凉感慨。

16.本题考查诗歌画面。

作答此题,先明确颈联是诗的第五、六句“水落鱼梁浅,天寒梦泽深”。需抓住“水落”“鱼梁浅”“天寒”“梦泽深”等关键词,结合注释理解“鱼梁”“梦泽”的含义。“水落”指水位下降,由此可知“鱼梁浅”是说沙洲因水退而显露;“天寒”点出时节寒冷,“梦泽深”体现出沼泽在寒冷中更显广阔幽深。再结合诗歌整体的萧瑟氛围,用生动的语言描绘出这些景象,突出画面的特点。

示例:深秋时节,水位下落,原本被水淹没的鱼梁洲清晰地露出水面,洲渚在萧瑟的风中更显分明;天气寒冷,广袤的云梦泽上笼罩着一层寒意,水汽氤氲,望去一片幽深辽远,整个画面透着秋日的清冷与苍茫,给人以空旷寂寥之感。

17.本题考查诗歌内容及情感理解。

结合“人事有代谢,往来成古今”可知,世间人事不断更替变化,时光流转形成古今,诗人由此感慨时光易逝、世事无常,内心已生苍茫之感。

结合“江山留胜迹,我辈复登临”可知,江山依旧留存着往昔胜迹,而自己和友人如今又来登临,诗人由胜迹联想到往昔与如今的变迁,触发对历史与现实的思索。

结合“水落鱼梁浅,天寒梦泽深”可知,深秋萧瑟的景象营造出清冷寂寥的氛围,进一步烘托出诗人内心的惆怅。

结合“羊公碑尚在,读罢泪沾襟”可知,羊公碑依旧矗立,羊祜的功绩与情怀被铭记,诗人想到自己空有抱负却未能施展,对比之下更觉伤感。

由此可知,诗人因感慨时光流逝、世事变迁,触景生情,再联想到羊祜的事迹与自身境遇,最终悲从中来,“读罢泪沾襟”。

18.B 19.首联用夸张的手法勾画了终南山的总轮廓:巍巍的终南山,与天帝的都城临近;绵亘不绝的山峦,延伸到遥远的大海之滨,极力写出终南山高耸入云、连绵不绝的宏伟气象,表达了诗人对终南山的喜爱、赞美之情。

【导语】王维以画家之眼摹写终南山,首联泼墨勾勒山势磅礴,颔联工笔渲染云霭朦胧,颈联俯仰捕捉光影变幻,尾联点睛以樵夫问答收束。全诗虚实相生,终南山之雄浑幽邃跃然纸上,尽显“诗中有画”的盛唐山水意境。

18.本题考查内容理解。

B.有误,颔联“白云回望合,青霭入看无”意思是:回望白云聚合,近看青霭消散。描写的是实际登山时的体验,而非“诗人的想象”。

故选B。

19.本题考查诗句赏析。

首联“太乙近天都,连山到海隅”运用夸张修辞。“近天都”,将终南山主峰太乙山与天帝居所相联结,极言山之高峻,似可接天,突破实际空间距离;“到海隅”则夸张展现山峦连绵之势,仿佛能延伸至大海之滨,突破地理局限。这般夸张,把终南山高耸入云、绵亘万里的宏伟气象渲染得淋漓尽致,让读者瞬间领略其雄浑壮阔。诗人借夸张,传递出对终南山磅礴气势的震撼,满溢喜爱与赞美,也为全诗营造出宏大悠远的意境,使读者开篇便沉浸于终南山的雄浑氛围中,感受自然伟力。

20.C 21.运用了拟人的修辞手法,一个“怨”字赋予“清瑟”以人的情感,生动形象地写出了幽怨的琴声在长夜中回荡,弦音悲切,似有凄风苦雨缠绕,表现了琴瑟之声哀怨(沉郁、凄清),渲染了凄凉的气氛,表达了诗人心中浓浓的思乡念亲之情。

【导语】《章台夜思》是唐代诗人韦庄创作的一首五言律诗。这是一首身在外地思念家乡的诗。诗以“夜思”为题,开篇却不写思,而写秋夜所闻所见,写尽寄居他乡的孤独、悲凉。诗的后半,写“思”的内容:芳草已暮,韶华已逝,故人不来,乡思难寄。最后点出时当秋节,更令人愁思不断。

20.本题考查诗句赏析。

C.尾联“乡书不可寄,秋雁又南回”中,“乡书不可寄”并非表达诗人“不满”或“不愿再寄乡书”,而是指因某种原因无法寄出书信,内心充满无奈与怅惘。“秋雁又南回”以雁南飞而无传书表现“乡思”难寄,强化了漂泊异乡的愁苦,而非“不满”情绪;

故选C。

21. 本题考查句子赏析。

“清瑟怨遥夜,绕弦风雨哀”运用拟人的修辞手法,以“怨”字赋予清瑟人的情感,仿佛瑟声因长夜难挨而饱含幽怨,又以“哀”字形容弦音如风雨般萦绕时的哀愁,生动形象地写出了幽怨的琴声在长夜里回荡、弦音悲切似有凄风苦雨缠绕的情景,既展现出琴瑟之声的哀怨沉郁,又渲染出凄凉孤寂的氛围,借此将诗人内心因思乡念亲而产生的愁苦之情融入瑟声与风雨意象中,让抽象的乡愁在具体可感的乐声与环境描写中得以传达,达到了情景交融的艺术效果。

22.C 23.《爱莲说》中写牡丹是“花之富贵者也”,借牡丹讽刺(批判)了追名逐利的世风,反衬出作者不慕名利的生活态度。皮日休评价牡丹“百花王”“独立人间第一香”,突出牡丹艳丽独特,表达对牡丹的喜爱和赞美,也暗含对起义军的歌颂,寄托对理想境界的追求。

【导语】这首咏物诗以“百花王”的豪迈定位,通过“无双艳”“第一香”的递进式夸赞,展现牡丹的王者气度。诗人巧妙运用“始吐芳”的时序反差与“竞夸”的群体烘托,在残春背景中突显牡丹的卓尔不群。全诗遣词雄健,意象张扬,暗含对唐末社会变革的期许。

22.本题考查诗歌内容的理解和分析。

C.三四句中“天下无双艳”与“人间第一香”并非形成对比,而是从视觉(“艳”)和嗅觉(“香”)两个不同角度,共同描绘牡丹的绝世风采,两者相互补充,强化了对牡丹“天下无双”“人间第一”的赞美,并非对比关系;

故选C。

23.本题考查对比阅读。

《爱莲说》与皮日休《牡丹》对牡丹的评价在情感倾向和表达作用上存在显著不同。

周敦颐在《爱莲说》中称牡丹“花之富贵者也”,意思是牡丹是花中象征富贵的花。这里的评价带有明显的贬义色彩,作者借牡丹的“富贵”特质,讽刺了当时社会中人们追名逐利、趋炎附势的世风。通过将牡丹与莲花“出淤泥而不染”的高洁品质对比,反衬出自己不慕名利、洁身自好的生活态度,牡丹在此成为了世俗欲望的象征。

而皮日休在《牡丹》中对牡丹的评价充满赞美。“佳名唤作百花王”意为牡丹有着“百花王”的美称,“竞夸天下无双艳,独立人间第一香”则是说人们都夸赞它是天下独一无二的艳丽,是人间无可比拟的芳香。这些诗句从牡丹的地位、色泽和香气等方面,突出其艳丽独特、冠绝群芳的特质。结合皮日休的经历,这种赞美不仅是对牡丹本身的喜爱,更暗含着对如黄巢起义军般能在乱世中崛起的新生力量的歌颂,寄托了他对打破腐朽秩序、建立理想社会的追求,牡丹在此成为了不凡力量与理想境界的象征。

24. 莽莽万重山 孤城山谷间 国家局势(或“边疆安危”) 傅介子斩楼兰 边疆战事(或“国家安危”)

【导语】杜甫《秦州杂诗(其七)》以雄浑笔触勾勒边塞苍凉,通过“万重山”“孤城”营造险峻压抑的战争氛围。颔联“无风”“不夜”的反常气象暗喻动荡时局,尾联用傅介子斩楼兰典,将个人漂泊之悲升华为对吐蕃侵扰的忧愤。全诗以景语作情语,体现沉郁顿挫的杜诗本色。

【详解】本题考查诗歌内容理解、主题情感和词句赏析。

①②空:首联“莽莽万重山,孤城山谷间”,描绘秦州被群山环绕、孤城坐落山谷的画面。“莽莽万重山”突出山的辽阔、险峻,“孤城山谷间”体现秦州地势险要,所以①填“莽莽万重山”,②填“孤城山谷间”,以此展现秦州地理形势,渲染严峻氛围。

③空:颔联“无风云出塞,不夜月临关”,看似写景,实则含深意。结合注释,当时吐蕃趁安史之乱夺取陇右等地,唐王朝边疆危机四伏。“云出塞”“月临关”是边关特有景象,诗人写此,并非单纯描绘风光,而是借边关景,隐晦传递对边疆局势的担忧。“云”“月”仿佛也带着边疆的紧张气息,映射出国家边疆安危受威胁,体现诗人对整体国家局势(聚焦边疆层面)的深切关注,所以填“国家局势(或‘边疆安危’)”,精准概括诗人借景所寄寓的对国家边疆、整体形势的担忧之情。

④空:这首诗中“楼兰斩未还”借用傅介子斩楼兰的典故。从诗句“楼兰斩未还”能看出,傅介子当年成功斩杀楼兰王,安定边疆,而诗人所处之时,边患仍在,却无像傅介子这般能挺身而出、平定边乱的英雄。诗人借这一典故,感慨当下缺少可消弭边患的勇者,表达对边疆安宁的渴望,以及对边事久拖未决的忧虑。可知借用了“傅介子斩楼兰”的典故,所以④填“傅介子斩楼兰”。

⑤空:结合注释与诗句来看,安史之乱爆发第四年,杜甫远游至秦州,此时吐蕃趁乱夺取陇右等地,边疆局势紧张。诗中“楼兰斩未还”借用傅介子斩楼兰王的典故,此处“楼兰”代指吐蕃。傅介子斩杀楼兰王是为平定边患、安定边疆,而诗人感慨“斩未还”,意即当下未能像傅介子那样消除吐蕃这一边患。秦州地处边疆,诗人目睹“莽莽万重山,孤城山谷间”的边塞景象,联想到吐蕃侵扰、边患未除的现实,借典故抒发了对边疆战事持续、国家安危受到威胁的深切忧虑。

25.C 26.典型意象:初绽的荷花与蜻蜓,体现初夏万物生长的蓬勃生机;细节捕捉:“才露”“早有”突出自然界的灵动与和谐。

【导语】杨万里《小池》以微观视角捕捉初夏生机,“惜”“爱”拟人尽显物态灵趣,蜻蜓立荷的瞬态描写尤见炼字之功;李白《夏日山中》则以“裸袒”“露顶”的疏狂笔墨,勾勒出文人消夏的淋漓快意。两诗一动一静,一工笔一写意,共同演绎了古典诗歌中夏日书写的隽永韵味。

25.本题考查对诗歌的分析。

C.甲诗写泉眼“惜”流,是拟人手法。乙诗中,“露顶洒松风”描述松风吹拂如洒落,是诗人的感受,并非将“松风”拟人化,并非松风主动“洒”人,因此不是拟人手法;

故选C。

26.本题考查诗句赏析。

这两句诗通过“小荷初露”和“蜻蜓停立”的典型细节,生动表现夏季(初夏)万物生长、生机勃勃的特点。

“小荷才露尖尖角”:荷叶刚露出水面的尖角,“才露”表明荷花初生,是夏季植物生长的标志,体现季节的更替和生命的萌发。

“早有蜻蜓立上头”:蜻蜓早早停立在新荷上,夏季昆虫活跃,动作迅捷,“早有”展现自然界的活力与动态美。

两句结合,以小见大,用清新活泼的画面勾勒出初夏的典型景象——植物新生、昆虫活跃,突出了夏季的清新与生机。

27. 残月 绕弦 28.漂泊之久,思乡之苦。

【导语】这首诗以凄清意象构建孤寂意境,通过“怨”“哀”“暮”等情感词层层递进,最终以“秋雁南回”的反衬手法,深刻表现诗人羁旅思乡的绵长愁绪。韦庄将个人漂泊之悲与自然物候相融,体现晚唐诗歌“哀而不伤”的美学特质。

27.本题考查诗歌意象。

结合“绕弦风雨哀”可知,“绕弦”描绘出瑟声如风雨般萦绕,传递出哀伤之感,是营造孤凄悲凉氛围的意象。结合“残月下章台”可知,“残月”指不完整的月亮,常给人清冷孤寂之感,同样烘托出悲凉氛围。由此可知,前四句中“绕弦”“残月”是体现孤凄悲凉的意象。

28.本题考查诗歌炼字及情感理解。

“乡书不可寄,秋雁又南回”意为:我写的家书,已无法寄回去了,因秋雁南回,无雁可托。“又”字表明秋雁南回并非首次,暗示作者已在此漂泊多季,每到此时都盼着寄出家书却不得。这种重复的失落,强化了漂泊的漫长与思乡的深切苦楚。由此可知,“又”字写出漂泊之久,思乡之苦。

29.C 30.“笼”和“绕”。“笼”,笼罩;写出山上树木繁茂、枝叶婆娑、笼罩栈道的景象,。“绕”,环绕;写出山下春江环绕蜀城,形象贴切写山下春江环绕成都而奔流的美景。由近景到远景相互映衬,有如一幅瑰丽的蜀道山水画。

【导语】《送友人入蜀》以送别入题,写蜀道崎岖,又绘芳树笼栈、春流绕城之景。后用君平典劝友人看淡升沉,暗含自身感慨。诗融写景、抒情、劝勉于一体,语浅意深,余味悠长。

29.本题考查诗歌内容理解。

C.有误,结合颈联“芳树笼秦栈,春流绕蜀城”可知,这两句描绘了蜀地春天绿树覆盖栈道、春水环绕成都的明丽景色,展现了蜀地的自然之美。再结合尾联“升沉应已定,不必问君平”可知,诗人重点是劝勉友人看淡功名得失,而非表达对友人仕途的美好祝愿。颈联的景物描写主要是为了展现蜀地风光,为下文的劝勉做铺垫。由此可知,选项中“表达了诗人对友人仕途的美好祝愿”理解有误。

故选C。

30.本题考查诗歌炼字。

结合颈联“芳树笼秦栈”可知,“笼”字在这里是笼罩的意思,生动形象地写出了芳香的树木枝叶繁茂,将从秦入蜀的栈道层层笼罩的景象,展现出树木的浓密与栈道被掩映的状态,极具画面感。由此可知,“笼”是此句的诗眼。

结合颈联“春流绕蜀城”可知,“绕”字是环绕的意思,精准地描绘出春天的江水蜿蜒曲折,环绕着蜀地成都城流淌的美景,体现出江水的灵动与蜀城被水环绕的地理特点。由此可知,“绕”是此句的诗眼。这两个字分别从近景(秦栈被芳树笼罩)和远景(春流环绕蜀城)入手,相互映衬,勾勒出一幅瑰丽的蜀道山水画卷,让蜀地春景的美好跃然纸上。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

【暑假专项真题提升卷】诗词曲鉴赏-2024-2025学年语文七年级下册统编版(2024)

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、诗歌鉴赏

(24-25七年级下·湖南长沙·期末)阅读下面这首古诗,完成下面小题。

汴河①怀古(其二)

(唐)皮日休

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事②,共禹③论功不较多。

【注释】①汴河:即大运河。隋炀帝时,发河南淮北诸郡民众,开掘了大运河。②水殿龙舟事:指隋炀帝乘龙舟下扬州,游运河赏风景的事。③禹:即大禹,治水有功。

1.下列对这首诗的理解,不正确的一项是( )

A.首句“尽道”二字,展现出社会上普遍认为隋朝灭亡归因于汴河开凿的观点,为后文反驳蓄势。

B.次句一个“赖”字,笔锋一转,强调大运河在后来社会发展中起到了长远的积极作用,完全肯定了隋炀帝。

C.诗人采用欲扬先抑的手法,先写世人对大运河的否定,再转而肯定其历史功绩,形成情感的强烈反差。

D.诗歌语言平实晓畅,却蕴含深刻哲理,通过议论历史事件揭示出评价历史不宜片面、应一分为二的道理。

2.诗人身处动荡晚唐,目睹国势衰颓,内心有感而发,写此诗来借古讽今。请你结合诗歌后两句,具体分析诗人是如何借古讽今的。

(24-25七年级下·河北沧州·期末)阅读下面诗歌,回答小题。

竹里馆

独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

归嵩山作①

[唐]王维

清川带长薄②,车马去闲闲。

流水如有意,暮禽相与还。

荒城临古渡,落日满秋山。

迢递嵩高下,归来且闭关。

【注释】①《归嵩山作》是王维从济州贬所返回之作。②薄(báo):草木丛生的地方。

3.《竹里馆》是如何通过“弹琴”“长啸”这类动景表现出环境的幽静的?

4.请结合《归嵩山作》和《竹里馆》的内容,谈谈你对诗中“归”字的理解。

5.《归嵩山作》中诗人归来时的情感是波折变化的。从颔联中的流水有意、 中可以体会到诗人悠然自得的心情;而颈联中荒城、古渡、落日、秋山这些意象,则流露出诗人 的情感。

(24-25七年级下·福建泉州·期末)阅读下面诗歌,回答问题。

贾生

〔唐〕李商隐

宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

6.下面对诗歌分析有误的一项是( )

A.诗歌开头表现了汉文帝求贤的诚意十足,“更无伦”突出了贾生才华横溢。

B.诗中“可怜”是可惜、可悲的意思,是对文帝所谓“重贤”实质的揭露。

C.诗歌欲扬先抑,以古讽今,笔锋犀利而含蓄,贬抑之情显得特别有力。

D.全诗以小事而见大节,用贾生隐示自己,为贾谊悲,实乃为自身悲。

7.诗中诗人抒发了怎样的感慨?

(24-25七年级下·山东日照·期末)阅读下面的诗歌,完成下面小题。

【甲】

望岳

唐 杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

【乙】

游泰山六首·其三

唐 李白

平明登日观,举手开云关。精神四飞扬,如出天地间。

黄河从西来,窈窕入远山。凭崖览八极,目尽长空闲。

8.下列对《望岳》与《游泰山六首·其三》的对比分析,不正确的一项是( )

A.《望岳》以“齐鲁青未了”从地理空间烘托泰山绵延之势,与《游泰山》“凭崖览八极”的视觉广度形成呼应,均体现泰山的宏伟壮阔。

B.杜诗“阴阳割昏晓”中“割”字以拟人化手法写泰山晨昏分明,与李诗“举手开云关”的夸张动态,均通过动词贴切地写出了泰山的高大雄伟。

C.两首诗均运用“视通万里”的构思:杜甫借“决眦入归鸟”将视线由近及远,李白以“黄河从西来”从横向空间拓展意境,二者虚实相生。

D.李诗“精神四飞扬”直抒登临时的豪迈意气,与杜诗“会当凌绝顶”的想象不同,前者以实写情志,后者以虚写寄感慨,体现盛唐气象的不同侧面。

9.杜甫《望岳》中“一览众山小”的“小”字与李白《游泰山六首·其三》中“目尽长空闲”的“尽”字,各表达了作者怎样的情感,请结合诗句分析。

(24-25七年级下·浙江宁波·期末)◎请你参与“赏读古诗”活动,完成各题。

感遇(其一)

【唐】张九龄

兰叶春葳蕤①,桂华秋皎洁。

欣欣此生意,自尔为佳节。

谁知林栖者②,闻风坐③相悦。

草木有本心,何求美人折。

【注释】①葳蕤:枝繁叶茂的样子。②林栖者:山林隐士。③坐:表示程度深。

10.参与品读讨论。

小姚:这首诗让我感到有点犯难,好多字词光意思就读不懂,比如“桂华秋皎洁”的“华”,看样子又得查字典了。

我:不着急,诗歌的一二句对举成趣,我们可以根据古代诗歌语言常见的对称特点,得知“华”的意思其实就是① 。

小姚:哦!原来读懂陌生字词的秘诀就在诗歌内部!

我:是的,“林栖者”在诗中也有一个所指相同的词语,那就是“② ”一词。

11.小余打算为诗人写传记,但他不确定这首诗作于张九龄的哪个人生阶段,请你结合全诗内容做出你的推测。

A.702年,登进士第,所写的文章受到原宰相张说的夸奖。 B.731年,被召入京,擢秘书少监,深为唐玄宗倚重。 C.737年,规劝玄宗招致嫌隙,加上谗臣排挤,贬为荆州长史。

这首诗应该是作于( )时期,原因如下:

(24-25七年级下·江西九江·期末)阅读下面古诗,完成下面小题。

江上

王安石

江北秋阴一半开,晚云含雨却低徊。

青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来。

12.下列对诗歌的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.这首七言绝句写了秋江、阴云、青山、千帆,显得开阔宏大,画面空明幽远,意境优美。

B.第一句从视听结合的角度描绘江上秋景,雨过天晴,云幕半开,给人一种悠远的感觉。

C.第二句中的“含”“低徊”运用拟人的修辞手法,表现出含雨的秋云缓慢移动的情形,静中有动,情趣横生。

D.第三、四句在写景上颇具特色,寓理于景,与陆游的“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”有异曲同工之妙。

13.宋代诗富有理趣,往往在景物描写中蕴含哲理。请说说这首诗蕴含的哲理。

(24-25七年级下·湖北省直辖县级单位·期末)阅读下面古诗,完成下面小题。

秋行

【宋】徐玑①

戛戛秋蝉响似筝,听蝉闲停柳边行。

小溪清水平如镜,一叶飞来浪细生。

【注释】①徐玑,字致中。与徐照、翁卷和赵师秀合称为“永嘉四灵”。

14.诗贵意象。诗人抓住 、小溪、秋叶等景物,采用 和夸张的修辞手法,描绘了一幅安谧恬静的早秋风景画。

15.诗重炼字。试分析“一叶飞来浪细生”中“飞”字的妙处。

(24-25七年级下·四川·期末)与诸子登岘山①

孟浩然

人事有代谢②,往来成古今。

江山留胜迹,我辈复登临。

水落鱼梁③浅,天寒梦泽深。

羊公碑④尚在,读罢泪沾襟。

【注释】①诸子:指诗人的几个朋友。岘山:一名岘首山,在今湖北省襄阳城以南。②代谢:交替变化。③鱼梁:沙洲名,在襄阳鹿门山的汉水中。④羊公碑:后人为纪念西晋名将羊祜而建。羊祜镇守襄阳时,常与友人到岘山饮酒赋诗,抒发江山依旧、人事短暂的感伤。

16.诗歌颈联描写了怎样的画面?

17.诗歌尾联写“读罢泪沾襟”,请结合全诗,简要分析诗人“泪沾襟”的原因。

(24-25七年级下·湖南长沙·期末)阅读下面的诗歌,完成下面小题。

终南山

王维

太乙①近天都,连山到海隅。白云回望合②,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑殊。欲投人处宿,隔水问樵夫。

【注】①太乙:终南山主峰。②回望合:四望如一。

18.下列对这首诗的理解有误的一项是( )

A.全诗写景、写人,有声有色,意境清新,宛若一幅山水画,旨在咏叹终南山的宏伟壮大。

B.颔联是诗人的想象:攀行山间,回望来路,白云青霭苍茫成片,然而身在其中,却又无影无踪。

C.颈联由高而下,写登上山巅的观感,突出终南山的辽阔幽深,并以阳光的或浓或淡、或有或无来表现千岩万壑的千形万态。

D.尾联勾勒了一幅深山问路图,写出高山大壑带给人心的荒远幽深之意。

19.请从修辞的角度赏析诗歌的首联。

(24-25七年级下·江西景德镇·期末)阅读下面的古诗,完成下面小题。

章台夜思

韦庄

清瑟①怨遥夜,绕弦风雨哀。

孤灯闻楚角②,残月下章台。

芳草已云暮,故人殊③未来。

乡书不可寄,秋雁又南回。

【注】①瑟:古代弦乐器。②楚角:楚地吹的号角。③殊:竟,尚。

20.下列对这首诗歌的赏析,不正确的一项是( )

A.颔联用“楚角”“残月”等意象加以层层渲染,从听觉、视觉两个方面突出“夜思”之苦。

B.颈联从“芳草已云暮”写起,揭示所思的原因——“故人殊未来”,“已”“殊”两字形成鲜明对照。

C.尾联中“乡书不可寄”写出了诗人长期没有收到“故人”音讯的不满,不愿再寄乡书。

D.这首诗层次清晰,前两联写景,景中寓情;后两联叙事,事中寄慨。前后联系紧密,浑成一体。

21.请从修辞角度赏析“清瑟怨遥夜,绕弦风雨哀”两句。

(24-25七年级下·山东济南·期末)阅读下面的诗歌,完成下面小题。

牡丹

皮日休①

落尽残红始吐芳,佳名唤作百花王。

竞夸天下无双艳,独立人间第一香。

【注释】①皮日休:晚唐现实主义诗人,他出身贫苦家庭,对晚唐民不聊生的黑暗现实不满。878年,皮日休参加了黄巢起义军。黄巢起义是唐末历时最久、遍及最广、影响最深远的一场农民起义。

22.下列对这首诗歌的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.“落尽残红”写出一个春色将阑、落红遍地、残败狼藉的景象。

B.第三句的“竞”字展现出喜爱牡丹的人数之多,很有李唐之风。

C.三四句中“天下无双艳”与“人间第一香”形成对比,赞尽牡丹花。

D.诗人善于观察自然变化与民风世情,遣词用句大开大阖、气势恢宏。

23.《爱莲说》中也有对牡丹的评价,请分析其与本诗评价牡丹的不同点及各自作用。

24.(24-25七年级下·甘肃天水·期末)赏析古诗,完成对话。

秦州①杂诗(其七)

杜甫

莽莽万重山,孤城山谷间。

无风云出塞,不夜月临关。

属国归何晚,楼兰②斩未还。

烟尘一长望,衰飒正摧颜。

【注】①秦州,今甘肃天水。唐肃宗乾元二年(759)秋(安史之乱爆发第四年),杜甫抛弃华州司参军的职务,开始远游,首到秦州,作诗二十首,歌咏山川风物,抒写伤时感乱之情与个人身世遭遇之悲。②楼兰:汉时西域国名,与汉为敌,傅介子用计斩楼兰国王而归。此处以楼兰代指吐蕃。当时,吐蕃趁安史之乱,夺取了陇右等地。

小甘:这是一首边塞诗。首联,诗人用(1)“ ”(2)“ ”等短语写出了秦州的险要地理形势,渲染了一种严峻紧张的气氛,让人心生敬畏。

小肃:地面无风,云天却飘出塞外,尚未入夜,月亮即已照临关隘。颔联,诗人用语奇警,又饱含深情,表达了诗人对(3) 的深切关注。

小甘:这首诗借用了(4) 的典故,你知道诗人的用意吗?你是从哪里发现的?

小肃:从注释看,当时是安史之乱爆发的第四年,杜甫远游到秦州,看到这等山川风物,不禁悲从中来,借用典故表达对(5) 的深切忧虑。

(24-25七年级下·江西上饶·期末)阅读下面两首诗,完成下面小题。

【甲】

《小池》·杨万里

泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

【乙】

《夏日山中》·李白

懒摇白羽扇,裸袒青林中。

脱巾挂石壁,露顶洒松风。

25.对两首诗的分析,不正确的一项是( )

A.甲诗通过“小荷”“蜻蜓”等意象,展现初夏的清新与生机。

B.乙诗“懒摇白羽扇”写出诗人因天气炎热而慵懒随性的状态。

C.两首诗均用拟人手法,甲诗写泉眼“惜”流,乙诗写松风“洒”人。

D.甲诗风格细腻活泼,乙诗洒脱豪放,但都表现了夏日的闲适之趣。

26.甲诗中“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”如何表现夏季特点?请简要分析。

(24-25七年级下·湖北襄阳·期末)阅读下面古诗,完成两则批注。

章台夜思①

韦庄

清瑟②怨遥夜,绕弦风雨哀。

孤灯闻楚角③,残月下④章台。

芳草⑤已云暮,故人殊⑥未来。

乡书不可寄,秋雁又南回。

【注释】①章台:即章华台,在今湖北省境内。②瑟:古代弦乐器。③楚角:楚地吹的号角。其声悲凉。④下:落下。⑤芳草:这里指春光。已云暮:已经晚暮了,指春光快要消歇了。⑥殊:竟,尚。

这首诗先写“夜”,后写“思”。

27.批注一:立象尽意。前四句借“清瑟”“孤灯”“ ”“ ”等意象,写尽孤凄悲凉。

28.批注二:炼字传情。“又”字写出 。

(24-25七年级下·四川眉山·期末)阅读下面这首词,完成下面小题。

送友人入蜀

李白

见说①蚕丛②路,崎岖不易行。山从人面起,云傍马头生。

芳树笼秦栈③,春流绕蜀城④。升沉⑤应已定,不必问君平⑥。

【注释】这首诗作于天宝二年(743年),诗人当时在长安受到权贵的排挤。①见说:听说。②蚕丛:传说中古代蜀王之名,此处代指蜀地。③秦栈:从秦入蜀的栈道。④蜀城:成都。⑤升沉:指功名得失。⑥君平:西汉人,隐居不仕,曾在成都以算命占卜为生。

29.下列关于这首诗的理解有误的一项是( )

A.从题目中可以看出,诗人是从送别和入蜀这两个方面来落笔描述的。

B.颔联写蜀道在崇山峻岭上迂回盘绕,人在栈道上行走所见之景。

C.颈联作者用“芳树”“春流”两个意象营造出蜀地春和景明的氛围,表达了诗人对友人仕途的美好祝愿。

D.作者借用君平的典故,劝勉友人不要沉迷于功名利禄之中,而其中又不乏对自己处境的感慨。

30.古人评诗时常用“诗眼”的说法,所谓“诗眼”往往是指一句诗中最精炼传神的一个字。你认为颈联两句中的“诗眼”分别是哪一个字?请做简要赏析。

《【暑假专项真题提升卷】诗词曲鉴赏-2024-2025学年语文七年级下册统编版(2024)》参考答案

1.B 2.后两句是说假如没有隋炀帝乘龙舟下扬州、游运河赏风景之事,那么他的功劳将与治水有功的大禹相提并论、难分高下。诗人借隋炀帝运河巡游的奢靡行为加速亡国的历史事实,委婉劝诫晚唐统治者不要骄奢淫逸、应尽心朝政,吸取教训、不重蹈隋亡覆辙。表达了诗人对无心朝政、贪图安逸的晚唐统治者的不满、愤慨/对晚唐国势衰退、民不聊生的情状的忧虑。

【导语】皮日休《汴河怀古(其二)》,以辩证视角评大运河。首句写世人认为隋亡因运河,次句转折言运河至今利交通。后两句假设若无炀帝游乐事,运河之功可比大禹治水。打破传统认知,客观肯定运河价值,也批判炀帝暴政,立意新颖,展现深刻史识与思辨。

1.本题考查对内容的理解与分析。

B.有误,根据诗句“至今千里赖通波”“若无水殿龙舟事,共禹论功不较多”可知,次句“赖”字虽强调了大运河的积极作用,但诗人紧接着通过“水殿龙舟事”批判了隋炀帝的暴政,并未“完全肯定隋炀帝”。选项“完全肯定了隋炀帝”的表述与诗意不符。

故选B。

2.本题考查诗歌借古讽今手法分析。

根据诗歌后两句“若无水殿龙舟事,共禹论功不较多”可知,意思是:如果不是修龙舟巡幸江都的事情,隋炀帝的功绩可以和大禹平分秋色。诗人假设若没有隋炀帝乘水殿龙舟巡游扬州的奢靡之举,其开凿运河的功绩几乎可与大禹治水相媲美。这里以隋炀帝因骄奢享乐加速隋朝灭亡的历史教训为切入点,将隋炀帝的荒淫行为与运河的实用价值形成鲜明对比。

由此可知,诗人借古事影射晚唐现实——晚唐统治者若像隋炀帝般沉溺享乐、无视民生,终将重蹈王朝覆灭的覆辙。诗句以委婉的议论,既批判了历史上隋炀帝的暴政,又以“借古”的方式对晚唐统治者贪图安逸、荒废朝政的行为发出警示,字里行间流露着对国势衰颓的忧虑与对统治者的愤慨。

3.诗人以动衬静,写“弹琴”“长啸”的声音,反衬出月夜幽深和竹林之静。 4.示例:《归蒿山作》中,诗人因被贬而选择了“归”,在归去的路上心情经历了由悠闲到伤感,最终释然的过程;而《竹里馆》中,诗人晚年归隐后的生活,虽然有孤独寂寞,但更多的是心境的澄净恬淡。由两首诗可知,“归”正体现诗人超凡脱俗的人生境界。 5. 暮禽相还 凄清悲苦

【导语】王维这两首诗皆含幽寂之韵。《竹里馆》以独坐、弹琴、长啸绘出与明月相伴的静美,显超然;《归嵩山作》借清川、暮禽、落日等,融归隐闲情与淡淡怅惘。均以景寄情,意境浑成。

3.本题考查对诗歌内容的理解与分析。

根据全诗“独坐幽篁里,弹琴复长啸”可知,诗人身处幽深的竹林中,独自弹琴、长啸。“弹琴”会发出琴弦振动的声响,“长啸”是悠长的呼喊声,这些动态的声音在寂静的竹林里反而更凸显出周围环境的安静,就像在空谷中一声鸟鸣会让山谷显得更幽静一样,以此反衬出月夜竹林的幽静。

4.本题考查诗歌炼字。

根据《归嵩山作》“清川带长薄,车马去闲闲”可知,诗人此时正踏上归途,车马行驶从容不迫,“闲闲”二字尽显其离开贬所初期的悠闲心境,这是“归”的开端,带着对过往的释然与对前路的淡然。根据“荒城临古渡,落日满秋山”可知,途中所见荒城、古渡、落日、秋山,营造出萧瑟氛围,此时诗人的心情因眼前之景染上伤感,“归”途在此刻多了几分对人生境遇的感慨。根据“迢递嵩高下,归来且闭关”可知,抵达嵩山后,诗人选择“闭关”,意味着彻底回归内心,此前的伤感已然消散,最终达到释然的状态,“归”成为心灵的安顿。

根据《竹里馆》“独坐幽篁里,弹琴复长啸”可知,诗人晚年归隐于竹林之中,独自弹琴、长啸,“独坐”体现出些许孤独,但“弹琴”“长啸”的举动又显露出其不受外界打扰的自在,这是“归”于自然后的生活常态。根据“深林人不知,明月来相照”可知,深林中无人知晓诗人的存在,唯有明月相伴,这份孤寂中透着心境的澄净恬淡,“归”于此地,诗人已然与自然相融,达到了超凡脱俗的境界。

5.本题考查对诗歌内容的理解与情感赏析。

根据“流水如有意,暮禽相与还”可知,此句描绘流水仿佛含情,傍晚的禽鸟结伴而归,营造出悠然和谐的氛围,体现诗人此时心境的闲适,故概括为:暮禽相还;

根据“荒城临古渡,落日满秋山”可知,荒凉的城池、古老的渡口、西下的落日、萧瑟的秋山,这些意象组合在一起,充满了凄清萧瑟之感,流露出诗人内心的伤感,故概括为:凄清悲苦。

6.C 7.感慨自己生不逢时,悲愤和无奈、自伤之意尽在言外。(意思对即可)

【导语】李商隐《贾生》以汉文帝召见贾谊的典故为切入点,通过“宣室求贤”的隆重开篇与“不问苍生”的荒诞结局形成强烈反差,运用了欲抑先扬的笔法。“夜半虚前席”的细节描写极具讽刺效果,揭示了统治者重鬼神轻民生的昏聩本质。尾句“不问”二字力透纸背,既是怀才不遇的悲愤,更是对封建帝王虚伪求贤的辛辣批判。全诗借古讽今,在短短28字中完成了从庄重到讽刺的情感转折。

6.本题考查诗歌内容的理解和分析。

C.诗歌并非“欲扬先抑”,而是先写汉文帝“求贤访逐臣”的表面现象,看似是“扬”,实则为后文揭示其“不问苍生问鬼神”的本质做铺垫,通过前后对比,突出汉文帝并非真正重视贤才、关心百姓,而是借求贤之名行迷信之事,以此达到讽刺的效果,属于“欲抑先扬”;

故选C。

7.本题考查诗歌情感主旨。

诗人在诗中借贾谊的遭遇抒发了深沉的感慨。诗歌开篇“宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦”两句写汉文帝在宣室召见被放逐的贾谊,看似求贤若渴,而贾谊的才华更是无人能及。但紧接着“可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神”,汉文帝与贾谊深夜长谈,甚至不自觉地向前移动坐席,看似重视,可问的却不是关乎百姓生计的大事,而是鬼神之事。

这一对比,揭示出贾谊虽有旷世才华,却未得君王真正重用,空有抱负难以施展。诗人借贾谊的经历,实则暗喻自身。他为贾谊的怀才不遇而悲,更悲叹自己如同贾谊一般,生不逢时,有才华却得不到施展的机会,内心充满了悲愤与无奈,自伤之情溢于言表。

8.C 9.“小”字,表面写众山在泰山面前显得渺小,实则展现出诗人登上泰山绝顶后俯视万物的视角,蕴含着诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概,体现了诗人积极进取的精神。“尽”字,意为看尽、穷尽,生动描绘出诗人凭崖远眺,目光所及皆是辽阔空旷之景,展现出诗人视野的广阔,也暗含诗人在泰山之巅感受到天地的浩渺无垠,凸显出诗人旷达超脱的心境与豪迈洒脱的情怀。

【导语】两诗皆咏泰山,却见李杜气象迥异。杜诗以“青未了”“割昏晓”层叠铺陈,结于“众山小”的雄心中透出少年意气;李诗“开云关”“四飞扬”则恣肆狂放,黄河远山尽收眼底,展露谪仙人的天地襟怀。一沉郁顿挫见筋骨,一飘逸奔放得天趣,共铸盛唐山水诗的双峰。

8.本题考查对诗歌内容的理解和分析。

C.选项“由近及远”“虚实相生”的表述有误。《望岳》中“决眦入归鸟”将视线由远及近,是实景描写目睹归鸟入山;而《游泰山》中“黄河从西来”是登临时所见实景,两句均以实写为主,未体现“虚实相生”的艺术手法;

故选C。

9.本题考查对诗歌情感的理解和分析。

《望岳》中“一览众山小”的意思是:俯瞰在泰山面前显得渺小的群山。这里的“小”,是指站在泰山绝顶俯瞰时,其他山峦都显得矮小。这一“小”字,以众山的“小”反衬泰山的“大”,既写出泰山的巍峨高耸,更暗含诗人的壮志豪情。通过想象登顶后的视野,表达了他不畏艰难、勇于攀登的进取精神,以及对超越自我、俯瞰天下的理想追求,充满自信与豪迈。

《游泰山六首·其三》中“目尽长空闲”的意思是:目光穿过长空,感觉非常宽阔和自由。这里的“尽”,是“看尽、穷尽”之意。写诗人站在泰山之巅,目光一直延伸到天空的尽头,视野所及一片空阔。这一“尽”字,既展现了泰山之巅视野的极致开阔,也呼应了前文“精神四飞扬”的状态,表达了诗人登高后心胸舒展、与天地相融的洒脱豪迈之情,以及对泰山壮丽景色的赞叹和内心的自由畅快。

10. 花 美人 11. C 原因:在诗中,兰逢春而茂盛,桂遇秋而皎洁,在各自的时节中表现出欣欣向荣的活力,但它们不要人知晓,不求人赏玩,为的是追寻自身的价值。因此,该诗最可能作于诗人遭谗被贬的时期,他借春兰秋桂含蓄地说明自己行芳志洁并非为了求人赏识以博取高名,纯粹是出于本心,表达了洁身自好、坚贞清高之志。

【导语】张九龄以兰桂自喻,托物言志。“葳蕤”“皎洁”写草木天然之美,“本心”二字尤显孤高。后四句暗含政治失意之慨——林栖者悦其风骨,而诗人宁守本真,不媚权贵。全诗清雅中见风骨,似贬谪后所作,以草木之性自证人格。

10.本题考查词义理解。

第一空,诗歌第一句“兰叶春葳蕤”与第二句“桂华秋皎洁”形成对称结构。这种对称是古诗词常见手法,通过已知词“叶”推断“华”的含义。“兰叶”指兰花的叶子,“桂华”对应“桂”的花,其中“华”与“叶”相对,因此“华”在此处意为“花”(即桂花的花朵)。

第二空,诗中“林栖者”根据注释②可知是指山林隐士。根据“谁知林栖者,闻风坐相悦”可知,“林栖者”是闻风欣赏草木的人。而结尾“草木有本心,何求美人折”的“美人”指欣赏或寻求草木的人,如隐士或权贵等。“林栖者”和“美人”两者均指代同一类对象——可能赏识草木的“人”,因此“美人”与“林栖者”所指相同,故第二空填“美人”。

11.本题考查诗歌理解。

“兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁”,诗人以兰桂散发芬芳源于自然天性为喻,表明君子修德立品是内在秉性的自然流露,并非为博取外界赏识或谋求功名利禄。这体现了对自我本心的珍视与对独立人格的追求,是作者坚守本真、不慕荣利的品格体现。 “草木有本心”,草木的“本心”象征高洁品格,诗人借此申明自己如兰桂般保持清雅本质,专注于内在修养与道德完善,不因外界毁誉或权势诱惑而改变操守。“何求美人折”以反问强化态度:真正的贤士无需权贵(美人)的提携认可来证明价值。此句暗含对官场依附之风的疏离,流露出身处贬谪逆境时坚守气节、不屑趋炎附势的孤傲与从容。

全诗以“兰”“桂”自喻,强调“草木有本心,何求美人折”,表达了诗人不慕荣利、坚守本心的淡泊情怀。这与张九龄被贬时期,即737年遭谗臣排挤,贬官荆州的心境吻合——他借草木抒发失意后不趋附权贵的高洁志向。

而A(登第初期)和B(受重用时期)更可能表现张九龄踌躇满志、积极进取的特点,不符诗中隐逸自守的情感。

12.B 13.示例:不甘屈从于阴暗,不怕青山阻隔,便能拥有千帆竞渡的开阔心境,便能战胜眼前的迷茫与困难。(大意对即可)

【导语】本诗以疏淡笔触勾勒秋江暮色,意象空灵而富哲思。“秋阴半开”营造朦胧美感,“晚云低徊”拟人化写景尽显动态。后两句尤妙,以“青山无路”到“千帆隐现”的转折,暗喻困境中常蕴转机。尺幅千里,韵味悠长。

12.本题考查内容理解。

B.第一句“江北秋阴一半开”,仅从视觉角度展现阴云半开之景,未涉及听觉描写,此项“视听结合”有误。

故选B。

13.本题考查诗歌主旨。

这首诗中“青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来”两句蕴含深刻哲理。青山缭绕,看似阻断前路,让人陷入迷茫;然而转瞬间,千帆隐映而出,开阔之景骤现。这如同人生,困境往往如“青山缭绕”般看似无路可走,但只要不被眼前的阻碍困住,保持前行的信念,终会像“忽见千帆”一样,在不经意间迎来新的转机与希望,体现了“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的人生智慧。

14. 秋蝉 比喻 15.“飞”字赋予了落叶轻盈的姿态,具有动态的美感。与前面“平如镜”形成对比,以动衬静,更显环境的清幽静谧。

【导语】徐玑《秋行》以秋蝉、柳、小溪、秋叶为景,绘早秋图。“响似筝”“平如镜”设喻,“飞”字添灵动,动静相衬。诗人闲行赏景,融情于景,字句简淡却意韵悠长,显“永嘉四灵”清幽闲远之风。

14.本题考查诗歌意象及内容理解。

结合“戛戛秋蝉响似筝”可知,句中明确出现“秋蝉”这一景物,是诗人着力刻画的意象之一;同时“响似筝”将秋蝉的鸣叫声比作古筝弹奏的声音,通过比喻的手法,赋予蝉鸣以具体可感的音乐性,让读者能联想到古筝清亮悠扬的音色,生动再现了秋蝉鸣叫的特点。再结合“小溪清水平如镜”,“平如镜”同样以比喻手法写出溪水的清澈平静。由此可知,诗人抓住秋蝉、小溪、秋叶等景物,采用比喻和夸张的修辞手法,描绘了安谧恬静的早秋风景画。

15.本题考查诗歌炼字。

结合“一叶飞来浪细生”可知,“飞”字描绘出秋叶飘落时轻盈灵动的姿态,赋予落叶动态的美感,让画面瞬间鲜活起来。前文“小溪清水平如镜”写出溪水原本平静无波的状态,而“飞”字所展现的落叶动态,与“平如镜”的静态形成鲜明对比,以落叶的微动反衬出整体环境的清幽静谧,更凸显出早秋景色的安谧恬静。由此可知,“飞”字既写出落叶的轻盈动态,又以动衬静,强化了环境的清幽氛围。

16.示例:登山远望,鱼梁洲露出水面;草木凋零,云梦泽广袤无边,眼前一片萧条景象。 17.示例:诗人登临岘山,凭吊羊公碑,怀古伤今,感念身世,抒发感慨,想到自己空有抱负,不觉分外悲伤,所以读罢羊公碑后“泪沾襟”。(若有其他答案,言之有理也可)

【导语】《与诸子登岘山》以“人事代谢”起笔,融写景、怀古、抒情于一体。江山胜迹依旧,而人事变迁,深秋萧瑟景衬出内心惆怅,羊公碑引发怀才不遇之悲,尽显苍凉感慨。

16.本题考查诗歌画面。

作答此题,先明确颈联是诗的第五、六句“水落鱼梁浅,天寒梦泽深”。需抓住“水落”“鱼梁浅”“天寒”“梦泽深”等关键词,结合注释理解“鱼梁”“梦泽”的含义。“水落”指水位下降,由此可知“鱼梁浅”是说沙洲因水退而显露;“天寒”点出时节寒冷,“梦泽深”体现出沼泽在寒冷中更显广阔幽深。再结合诗歌整体的萧瑟氛围,用生动的语言描绘出这些景象,突出画面的特点。

示例:深秋时节,水位下落,原本被水淹没的鱼梁洲清晰地露出水面,洲渚在萧瑟的风中更显分明;天气寒冷,广袤的云梦泽上笼罩着一层寒意,水汽氤氲,望去一片幽深辽远,整个画面透着秋日的清冷与苍茫,给人以空旷寂寥之感。

17.本题考查诗歌内容及情感理解。

结合“人事有代谢,往来成古今”可知,世间人事不断更替变化,时光流转形成古今,诗人由此感慨时光易逝、世事无常,内心已生苍茫之感。

结合“江山留胜迹,我辈复登临”可知,江山依旧留存着往昔胜迹,而自己和友人如今又来登临,诗人由胜迹联想到往昔与如今的变迁,触发对历史与现实的思索。

结合“水落鱼梁浅,天寒梦泽深”可知,深秋萧瑟的景象营造出清冷寂寥的氛围,进一步烘托出诗人内心的惆怅。

结合“羊公碑尚在,读罢泪沾襟”可知,羊公碑依旧矗立,羊祜的功绩与情怀被铭记,诗人想到自己空有抱负却未能施展,对比之下更觉伤感。

由此可知,诗人因感慨时光流逝、世事变迁,触景生情,再联想到羊祜的事迹与自身境遇,最终悲从中来,“读罢泪沾襟”。

18.B 19.首联用夸张的手法勾画了终南山的总轮廓:巍巍的终南山,与天帝的都城临近;绵亘不绝的山峦,延伸到遥远的大海之滨,极力写出终南山高耸入云、连绵不绝的宏伟气象,表达了诗人对终南山的喜爱、赞美之情。

【导语】王维以画家之眼摹写终南山,首联泼墨勾勒山势磅礴,颔联工笔渲染云霭朦胧,颈联俯仰捕捉光影变幻,尾联点睛以樵夫问答收束。全诗虚实相生,终南山之雄浑幽邃跃然纸上,尽显“诗中有画”的盛唐山水意境。

18.本题考查内容理解。

B.有误,颔联“白云回望合,青霭入看无”意思是:回望白云聚合,近看青霭消散。描写的是实际登山时的体验,而非“诗人的想象”。

故选B。

19.本题考查诗句赏析。

首联“太乙近天都,连山到海隅”运用夸张修辞。“近天都”,将终南山主峰太乙山与天帝居所相联结,极言山之高峻,似可接天,突破实际空间距离;“到海隅”则夸张展现山峦连绵之势,仿佛能延伸至大海之滨,突破地理局限。这般夸张,把终南山高耸入云、绵亘万里的宏伟气象渲染得淋漓尽致,让读者瞬间领略其雄浑壮阔。诗人借夸张,传递出对终南山磅礴气势的震撼,满溢喜爱与赞美,也为全诗营造出宏大悠远的意境,使读者开篇便沉浸于终南山的雄浑氛围中,感受自然伟力。

20.C 21.运用了拟人的修辞手法,一个“怨”字赋予“清瑟”以人的情感,生动形象地写出了幽怨的琴声在长夜中回荡,弦音悲切,似有凄风苦雨缠绕,表现了琴瑟之声哀怨(沉郁、凄清),渲染了凄凉的气氛,表达了诗人心中浓浓的思乡念亲之情。

【导语】《章台夜思》是唐代诗人韦庄创作的一首五言律诗。这是一首身在外地思念家乡的诗。诗以“夜思”为题,开篇却不写思,而写秋夜所闻所见,写尽寄居他乡的孤独、悲凉。诗的后半,写“思”的内容:芳草已暮,韶华已逝,故人不来,乡思难寄。最后点出时当秋节,更令人愁思不断。

20.本题考查诗句赏析。

C.尾联“乡书不可寄,秋雁又南回”中,“乡书不可寄”并非表达诗人“不满”或“不愿再寄乡书”,而是指因某种原因无法寄出书信,内心充满无奈与怅惘。“秋雁又南回”以雁南飞而无传书表现“乡思”难寄,强化了漂泊异乡的愁苦,而非“不满”情绪;

故选C。

21. 本题考查句子赏析。

“清瑟怨遥夜,绕弦风雨哀”运用拟人的修辞手法,以“怨”字赋予清瑟人的情感,仿佛瑟声因长夜难挨而饱含幽怨,又以“哀”字形容弦音如风雨般萦绕时的哀愁,生动形象地写出了幽怨的琴声在长夜里回荡、弦音悲切似有凄风苦雨缠绕的情景,既展现出琴瑟之声的哀怨沉郁,又渲染出凄凉孤寂的氛围,借此将诗人内心因思乡念亲而产生的愁苦之情融入瑟声与风雨意象中,让抽象的乡愁在具体可感的乐声与环境描写中得以传达,达到了情景交融的艺术效果。

22.C 23.《爱莲说》中写牡丹是“花之富贵者也”,借牡丹讽刺(批判)了追名逐利的世风,反衬出作者不慕名利的生活态度。皮日休评价牡丹“百花王”“独立人间第一香”,突出牡丹艳丽独特,表达对牡丹的喜爱和赞美,也暗含对起义军的歌颂,寄托对理想境界的追求。

【导语】这首咏物诗以“百花王”的豪迈定位,通过“无双艳”“第一香”的递进式夸赞,展现牡丹的王者气度。诗人巧妙运用“始吐芳”的时序反差与“竞夸”的群体烘托,在残春背景中突显牡丹的卓尔不群。全诗遣词雄健,意象张扬,暗含对唐末社会变革的期许。

22.本题考查诗歌内容的理解和分析。

C.三四句中“天下无双艳”与“人间第一香”并非形成对比,而是从视觉(“艳”)和嗅觉(“香”)两个不同角度,共同描绘牡丹的绝世风采,两者相互补充,强化了对牡丹“天下无双”“人间第一”的赞美,并非对比关系;

故选C。

23.本题考查对比阅读。

《爱莲说》与皮日休《牡丹》对牡丹的评价在情感倾向和表达作用上存在显著不同。

周敦颐在《爱莲说》中称牡丹“花之富贵者也”,意思是牡丹是花中象征富贵的花。这里的评价带有明显的贬义色彩,作者借牡丹的“富贵”特质,讽刺了当时社会中人们追名逐利、趋炎附势的世风。通过将牡丹与莲花“出淤泥而不染”的高洁品质对比,反衬出自己不慕名利、洁身自好的生活态度,牡丹在此成为了世俗欲望的象征。

而皮日休在《牡丹》中对牡丹的评价充满赞美。“佳名唤作百花王”意为牡丹有着“百花王”的美称,“竞夸天下无双艳,独立人间第一香”则是说人们都夸赞它是天下独一无二的艳丽,是人间无可比拟的芳香。这些诗句从牡丹的地位、色泽和香气等方面,突出其艳丽独特、冠绝群芳的特质。结合皮日休的经历,这种赞美不仅是对牡丹本身的喜爱,更暗含着对如黄巢起义军般能在乱世中崛起的新生力量的歌颂,寄托了他对打破腐朽秩序、建立理想社会的追求,牡丹在此成为了不凡力量与理想境界的象征。

24. 莽莽万重山 孤城山谷间 国家局势(或“边疆安危”) 傅介子斩楼兰 边疆战事(或“国家安危”)

【导语】杜甫《秦州杂诗(其七)》以雄浑笔触勾勒边塞苍凉,通过“万重山”“孤城”营造险峻压抑的战争氛围。颔联“无风”“不夜”的反常气象暗喻动荡时局,尾联用傅介子斩楼兰典,将个人漂泊之悲升华为对吐蕃侵扰的忧愤。全诗以景语作情语,体现沉郁顿挫的杜诗本色。

【详解】本题考查诗歌内容理解、主题情感和词句赏析。

①②空:首联“莽莽万重山,孤城山谷间”,描绘秦州被群山环绕、孤城坐落山谷的画面。“莽莽万重山”突出山的辽阔、险峻,“孤城山谷间”体现秦州地势险要,所以①填“莽莽万重山”,②填“孤城山谷间”,以此展现秦州地理形势,渲染严峻氛围。

③空:颔联“无风云出塞,不夜月临关”,看似写景,实则含深意。结合注释,当时吐蕃趁安史之乱夺取陇右等地,唐王朝边疆危机四伏。“云出塞”“月临关”是边关特有景象,诗人写此,并非单纯描绘风光,而是借边关景,隐晦传递对边疆局势的担忧。“云”“月”仿佛也带着边疆的紧张气息,映射出国家边疆安危受威胁,体现诗人对整体国家局势(聚焦边疆层面)的深切关注,所以填“国家局势(或‘边疆安危’)”,精准概括诗人借景所寄寓的对国家边疆、整体形势的担忧之情。

④空:这首诗中“楼兰斩未还”借用傅介子斩楼兰的典故。从诗句“楼兰斩未还”能看出,傅介子当年成功斩杀楼兰王,安定边疆,而诗人所处之时,边患仍在,却无像傅介子这般能挺身而出、平定边乱的英雄。诗人借这一典故,感慨当下缺少可消弭边患的勇者,表达对边疆安宁的渴望,以及对边事久拖未决的忧虑。可知借用了“傅介子斩楼兰”的典故,所以④填“傅介子斩楼兰”。

⑤空:结合注释与诗句来看,安史之乱爆发第四年,杜甫远游至秦州,此时吐蕃趁乱夺取陇右等地,边疆局势紧张。诗中“楼兰斩未还”借用傅介子斩楼兰王的典故,此处“楼兰”代指吐蕃。傅介子斩杀楼兰王是为平定边患、安定边疆,而诗人感慨“斩未还”,意即当下未能像傅介子那样消除吐蕃这一边患。秦州地处边疆,诗人目睹“莽莽万重山,孤城山谷间”的边塞景象,联想到吐蕃侵扰、边患未除的现实,借典故抒发了对边疆战事持续、国家安危受到威胁的深切忧虑。

25.C 26.典型意象:初绽的荷花与蜻蜓,体现初夏万物生长的蓬勃生机;细节捕捉:“才露”“早有”突出自然界的灵动与和谐。

【导语】杨万里《小池》以微观视角捕捉初夏生机,“惜”“爱”拟人尽显物态灵趣,蜻蜓立荷的瞬态描写尤见炼字之功;李白《夏日山中》则以“裸袒”“露顶”的疏狂笔墨,勾勒出文人消夏的淋漓快意。两诗一动一静,一工笔一写意,共同演绎了古典诗歌中夏日书写的隽永韵味。

25.本题考查对诗歌的分析。

C.甲诗写泉眼“惜”流,是拟人手法。乙诗中,“露顶洒松风”描述松风吹拂如洒落,是诗人的感受,并非将“松风”拟人化,并非松风主动“洒”人,因此不是拟人手法;

故选C。

26.本题考查诗句赏析。

这两句诗通过“小荷初露”和“蜻蜓停立”的典型细节,生动表现夏季(初夏)万物生长、生机勃勃的特点。

“小荷才露尖尖角”:荷叶刚露出水面的尖角,“才露”表明荷花初生,是夏季植物生长的标志,体现季节的更替和生命的萌发。

“早有蜻蜓立上头”:蜻蜓早早停立在新荷上,夏季昆虫活跃,动作迅捷,“早有”展现自然界的活力与动态美。

两句结合,以小见大,用清新活泼的画面勾勒出初夏的典型景象——植物新生、昆虫活跃,突出了夏季的清新与生机。

27. 残月 绕弦 28.漂泊之久,思乡之苦。

【导语】这首诗以凄清意象构建孤寂意境,通过“怨”“哀”“暮”等情感词层层递进,最终以“秋雁南回”的反衬手法,深刻表现诗人羁旅思乡的绵长愁绪。韦庄将个人漂泊之悲与自然物候相融,体现晚唐诗歌“哀而不伤”的美学特质。

27.本题考查诗歌意象。

结合“绕弦风雨哀”可知,“绕弦”描绘出瑟声如风雨般萦绕,传递出哀伤之感,是营造孤凄悲凉氛围的意象。结合“残月下章台”可知,“残月”指不完整的月亮,常给人清冷孤寂之感,同样烘托出悲凉氛围。由此可知,前四句中“绕弦”“残月”是体现孤凄悲凉的意象。

28.本题考查诗歌炼字及情感理解。

“乡书不可寄,秋雁又南回”意为:我写的家书,已无法寄回去了,因秋雁南回,无雁可托。“又”字表明秋雁南回并非首次,暗示作者已在此漂泊多季,每到此时都盼着寄出家书却不得。这种重复的失落,强化了漂泊的漫长与思乡的深切苦楚。由此可知,“又”字写出漂泊之久,思乡之苦。

29.C 30.“笼”和“绕”。“笼”,笼罩;写出山上树木繁茂、枝叶婆娑、笼罩栈道的景象,。“绕”,环绕;写出山下春江环绕蜀城,形象贴切写山下春江环绕成都而奔流的美景。由近景到远景相互映衬,有如一幅瑰丽的蜀道山水画。

【导语】《送友人入蜀》以送别入题,写蜀道崎岖,又绘芳树笼栈、春流绕城之景。后用君平典劝友人看淡升沉,暗含自身感慨。诗融写景、抒情、劝勉于一体,语浅意深,余味悠长。

29.本题考查诗歌内容理解。

C.有误,结合颈联“芳树笼秦栈,春流绕蜀城”可知,这两句描绘了蜀地春天绿树覆盖栈道、春水环绕成都的明丽景色,展现了蜀地的自然之美。再结合尾联“升沉应已定,不必问君平”可知,诗人重点是劝勉友人看淡功名得失,而非表达对友人仕途的美好祝愿。颈联的景物描写主要是为了展现蜀地风光,为下文的劝勉做铺垫。由此可知,选项中“表达了诗人对友人仕途的美好祝愿”理解有误。

故选C。

30.本题考查诗歌炼字。

结合颈联“芳树笼秦栈”可知,“笼”字在这里是笼罩的意思,生动形象地写出了芳香的树木枝叶繁茂,将从秦入蜀的栈道层层笼罩的景象,展现出树木的浓密与栈道被掩映的状态,极具画面感。由此可知,“笼”是此句的诗眼。

结合颈联“春流绕蜀城”可知,“绕”字是环绕的意思,精准地描绘出春天的江水蜿蜒曲折,环绕着蜀地成都城流淌的美景,体现出江水的灵动与蜀城被水环绕的地理特点。由此可知,“绕”是此句的诗眼。这两个字分别从近景(秦栈被芳树笼罩)和远景(春流环绕蜀城)入手,相互映衬,勾勒出一幅瑰丽的蜀道山水画卷,让蜀地春景的美好跃然纸上。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录