第6课 《从隋唐盛世到五代十国》 教学设计

文档属性

| 名称 | 第6课 《从隋唐盛世到五代十国》 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-18 18:02:43 | ||

图片预览

文档简介

2.6《从隋唐盛世到五代十国》

教学方案

教学目标

1. 史料实证和时空观念:学生通过学习,知道从隋唐到五代十国的政治、经济、民族等相关史实,运用历史发展观点理解隋唐到五代十国时期政权更迭与社会经济、民族关系的发展,培养学生唯物史观的历史核心素养。

2. 历史解释和唯物史观:学生通过解读历史图片和历史资料,了解唐朝前期的鼎盛局面形成的原因、表现,提高探究分析历史问题的能力,培养史料实证的历史核心素养。

3.家国情怀:学生通过学习,认识隋唐时期我国统一的多民族国家的发展特征,培养家国情怀的历史核心素养。

教学重难点

教学重点:隋的统一、“贞观之治”、“开元盛世”、民族交融。

教学难点:隋朝灭亡的原因、藩镇割据。

教学过程

【导入新课】

(设计意图)通过观察三国两晋南北朝的王朝更迭表格,学生一方面回顾学习过的历史知识,一方面也了解隋唐与南北朝之间的关系,为本课的学习奠定基础。

【讲授新课】

一、隋朝兴亡

1. 隋朝建立

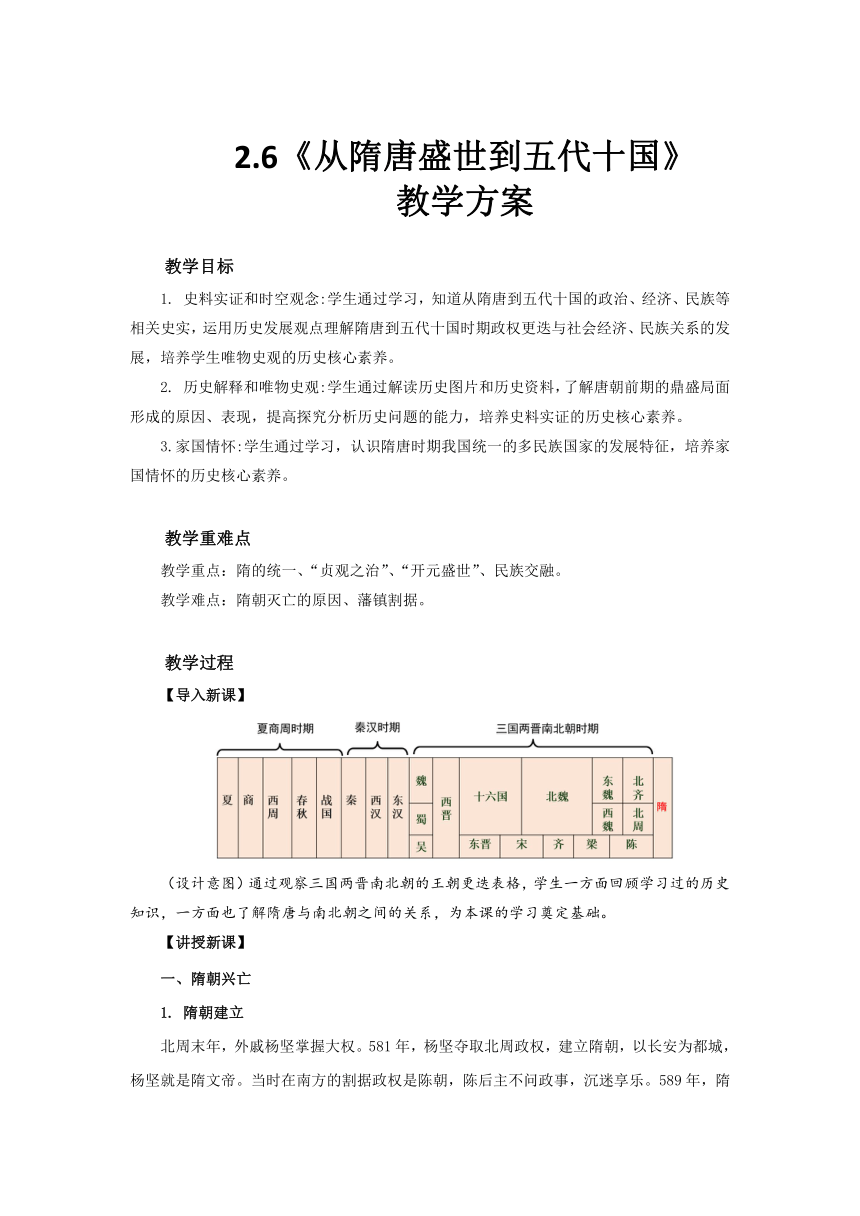

北周末年,外戚杨坚掌握大权。581年,杨坚夺取北周政权,建立隋朝,以长安为都城,杨坚就是隋文帝。当时在南方的割据政权是陈朝,陈后主不问政事,沉迷享乐。589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国。隋的统一,结束了长期分裂的局面。

教师出示杨坚图片与《隋朝疆域图》,帮助学生形成历史时空概念。

2.隋朝建设

(1)隋朝在长安、洛阳两都和地方广设仓库,积储丰富。

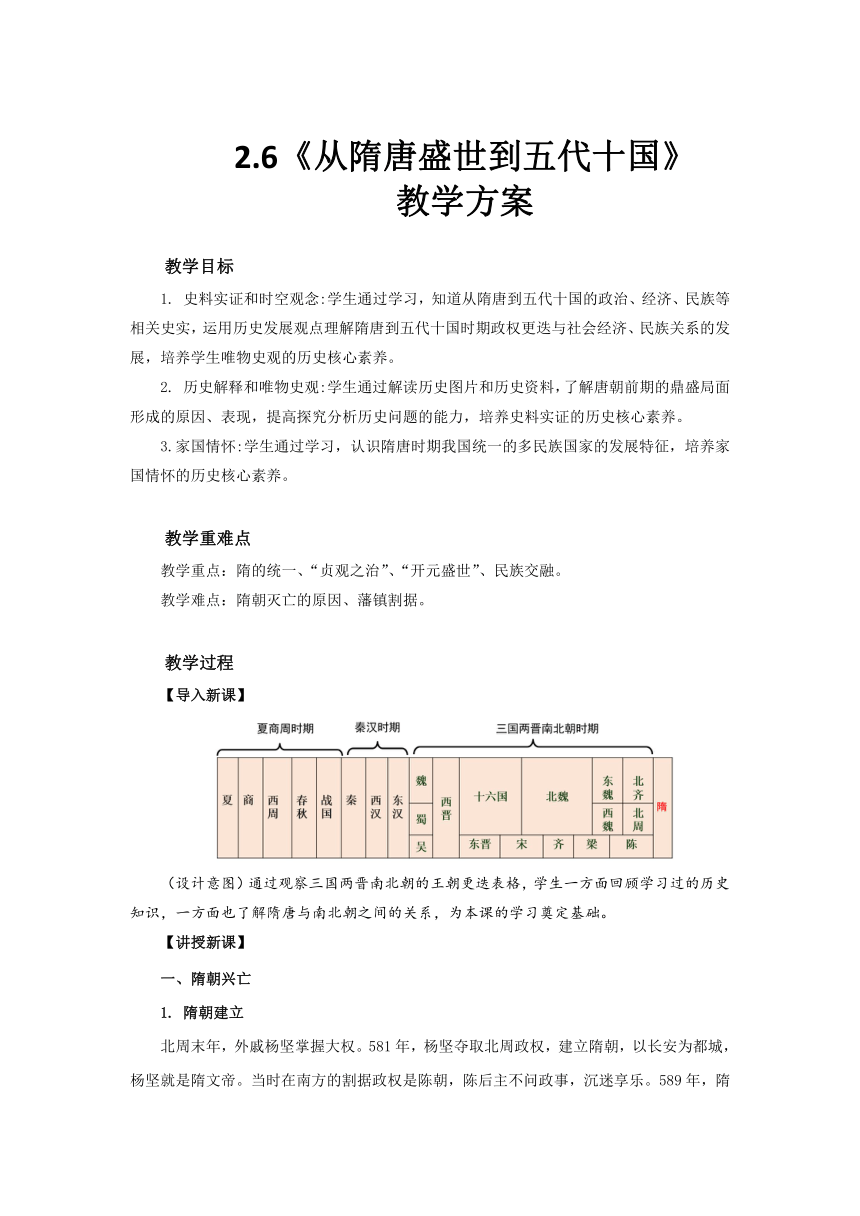

隋朝在各地修建了许多粮仓,其中著名的有兴洛仓,回洛仓,常平仓,黎阳仓、广通仓等。存储粮食皆在百万石以上。到唐朝时,隋朝已灭亡了20年,隋文帝已经死了33年,可那时的粮食布帛还未用完。1969年,在洛阳出土了一座隋朝粮仓——含嘉仓遗址。面积达45万多平方米,内探出259个粮窖。其中还有一个粮窖还留有已经炭化的谷子50万斤。由此可见的隋朝的富裕与强盛。

教师出示隋朝粮仓设置时间表格、《含嘉仓遗址》图片及材料,说明隋代粮仓储积丰富。

隋氏西京太仓,东京含嘉仓、洛口仓,华州永丰仓,陕州太原仓,储米数多者千万石,少者不减数百万石。天下义仓,又皆充满。京都及并州库,布帛各数千万。而锡赉勋庸并出丰厚,亦魏晋以降所未有。

——《通典》卷7《食货典·丁中》

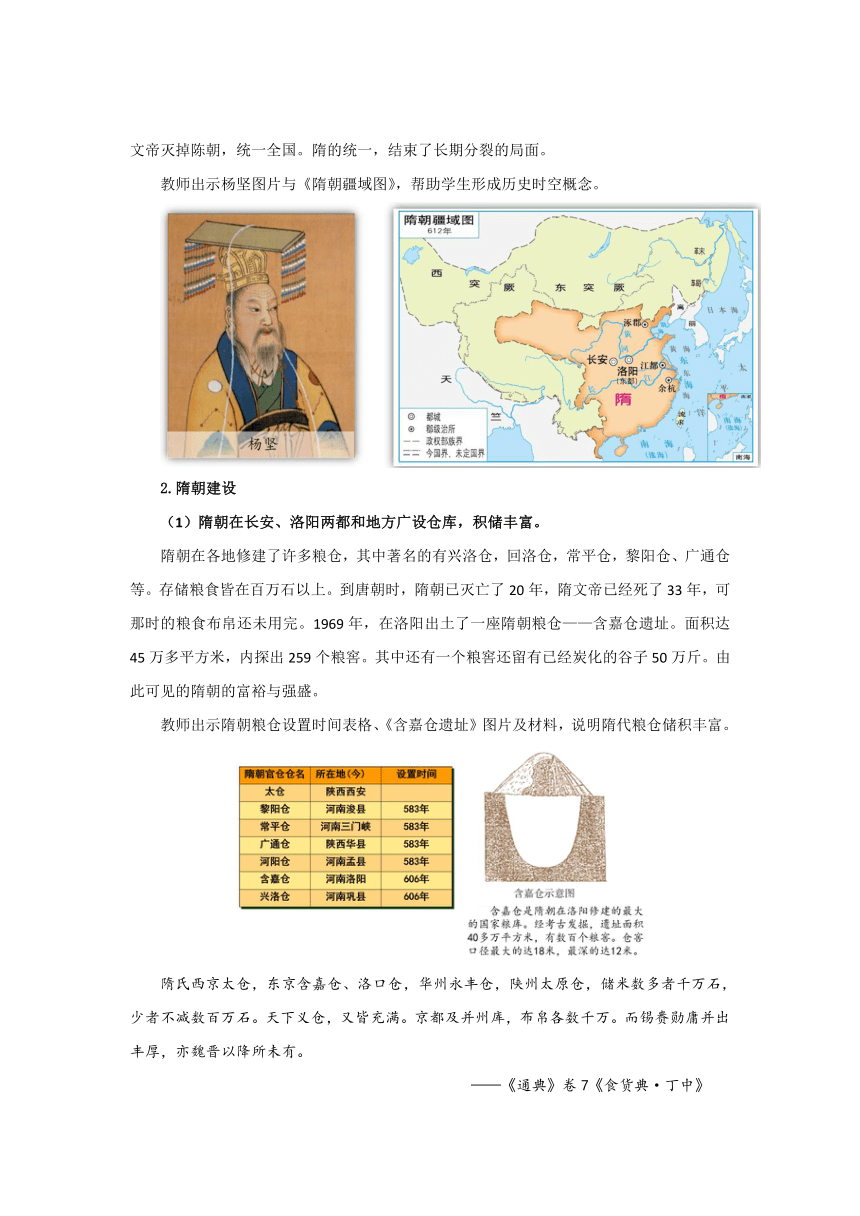

(2)隋炀帝兴建的洛阳城,宏伟壮丽,闻名于世。

隋炀帝营建的洛阳城,建筑规模宏大,布局有序。洛阳宫城和皇城以里见方的棋盘状里坊布局而在中国都城建设史上具有重要的地位。隋炀帝修建洛阳城,具有统治国家的战略考虑,到了五代、北宋时,洛阳城仍在使用。

教师出示《隋唐洛阳城国家遗址公园》图片,帮助学生进行直观感知。

(3)修建大运河

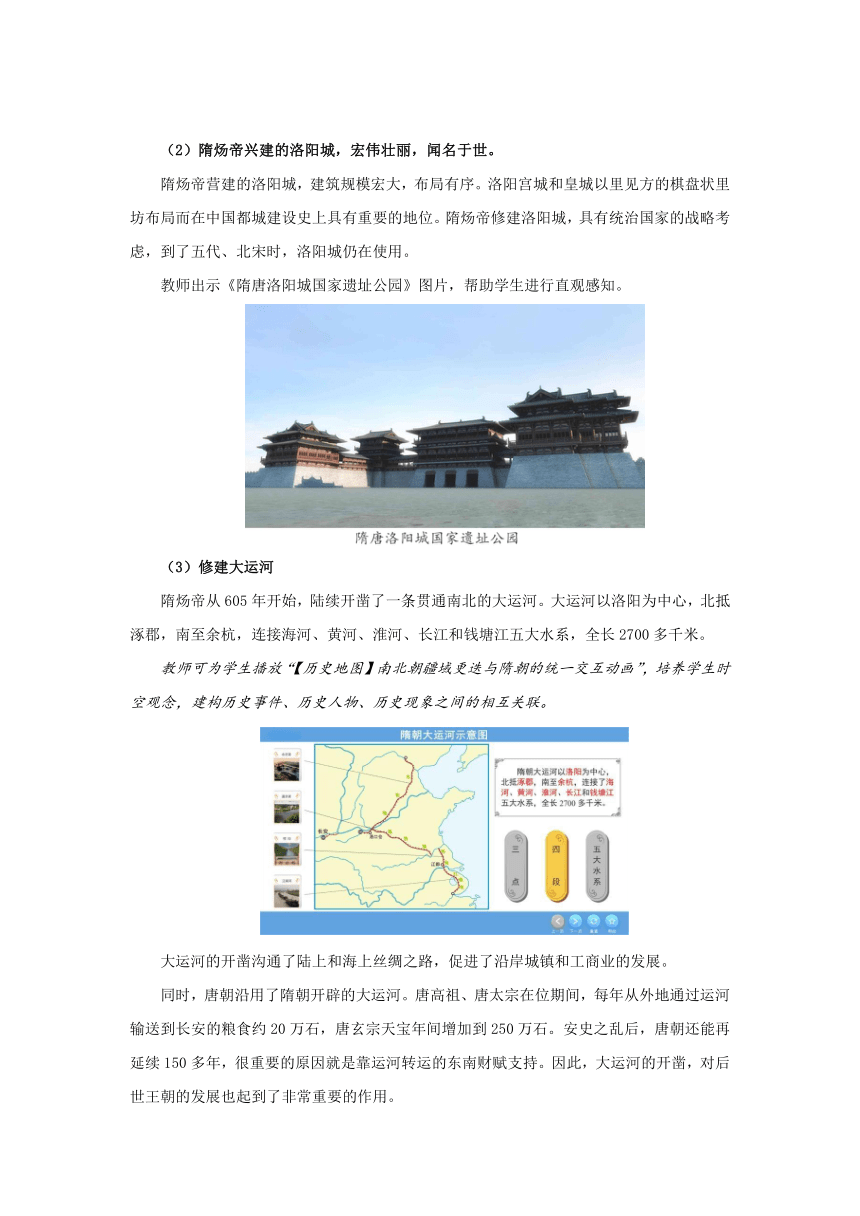

隋炀帝从605年开始,陆续开凿了一条贯通南北的大运河。大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,连接海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长2700多千米。

教师可为学生播放“【历史地图】南北朝疆域更迭与隋朝的统一交互动画”,培养学生时空观念,建构历史事件、历史人物、历史现象之间的相互关联。

大运河的开凿沟通了陆上和海上丝绸之路,促进了沿岸城镇和工商业的发展。

同时,唐朝沿用了隋朝开辟的大运河。唐高祖、唐太宗在位期间,每年从外地通过运河输送到长安的粮食约20万石,唐玄宗天宝年间增加到250万石。安史之乱后,唐朝还能再延续150多年,很重要的原因就是靠运河转运的东南财赋支持。因此,大运河的开凿,对后世王朝的发展也起到了非常重要的作用。

3.隋朝灭亡

教师出示材料,指导学生使用史料分析隋朝灭亡原因?

材料一 帝……登基之初,即建洛邑,每月役丁二百万人。导洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡。筑长城东西千余里,皆征百余万人。丁男不充,以妇人兼役,而死者大半。

——《通典》卷7《食货典·历代盛衰户口》

材料二 亲征吐谷浑,驻军青海,遇雨雪,士卒死者十二三。又三驾东征辽泽,皆兴百余万众,馈运者倍之。又逆征数年之赋,穷侈极奢。举天下之人十分九为盗贼,身丧国灭,实自取之。

——《通典》卷7《食货典·历代盛衰户口》

材料三 罄南山之竹,书罪无穷;决东海之波,流恶难尽。

——瓦岗军讨伐隋炀帝檄文

学生回答:①隋炀帝统治期间,自恃强盛,大兴土木,穷奢极欲,又三次大举征伐高丽。②生产遭到严重破坏,民不聊生,终于导致大规模地农民起义。

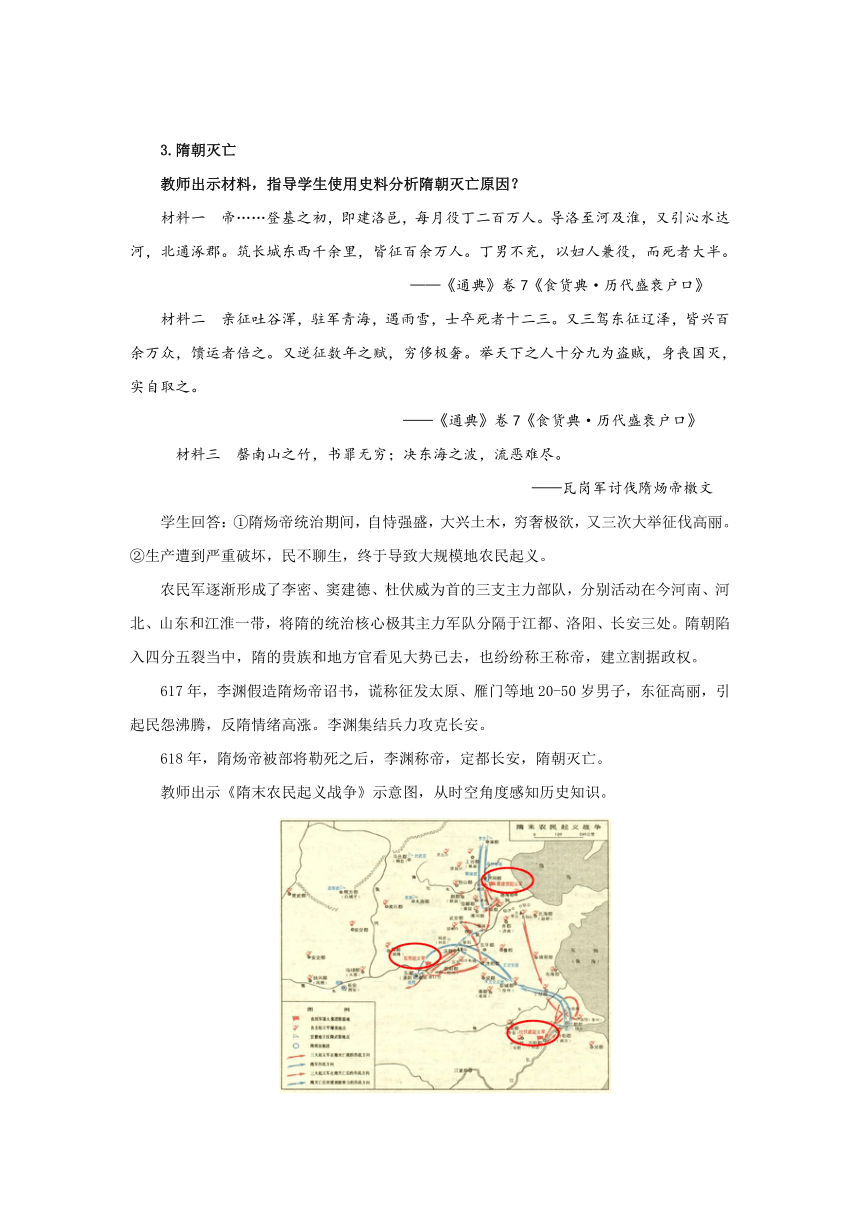

农民军逐渐形成了李密、窦建德、杜伏威为首的三支主力部队,分别活动在今河南、河北、山东和江淮一带,将隋的统治核心极其主力军队分隔于江都、洛阳、长安三处。隋朝陷入四分五裂当中,隋的贵族和地方官看见大势已去,也纷纷称王称帝,建立割据政权。

617年,李渊假造隋炀帝诏书,谎称征发太原、雁门等地20-50岁男子,东征高丽,引起民怨沸腾,反隋情绪高涨。李渊集结兵力攻克长安。

618年,隋炀帝被部将勒死之后,李渊称帝,定都长安,隋朝灭亡。

教师出示《隋末农民起义战争》示意图,从时空角度感知历史知识。

(设计意图)通过学习,学生知道隋朝的统一,以及统一后各项建设,这些建设在历史上起到了重要的作用。但是隋炀帝过度的劳民伤财,大兴土木导致隋朝灭亡。最终,农民起义推翻了隋炀帝的统治,这也说明了人民群众是推动历史发展的巨大动力。

过渡:隋朝灭亡以后,中国进入封建社会鼎盛时期——唐朝,那么唐朝是怎样建立的,建立后又是怎样进入繁盛时期的?我们接下来进行学习。

二、唐朝的繁荣与民族交融

1.唐朝建立

在隋末农民大起义中,原镇守太原的隋朝官僚李渊趁机起兵反隋。隋炀帝被杀后,618年,李渊称帝,建立唐朝,定都长安。

2.贞观之治

(1)原因

教师出示材料,带领学生分析“贞观之治”出现的原因。

“国以人为本,人以衣食为本,凡营衣食,以不失时本。”

“日所衣食,皆取诸民者也。”

“劳弊之事,诚不可施于百姓,朕尊为帝王,富有四海,每事由己,诚能自节,若百姓不欲,必能顺其情也。”

“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割胫以啖腹,腹饱而身毙。”

——摘编自《贞观政要》

唐太宗吸取隋朝灭亡的教训,以民为本。

君子用人如器,各取所长。古之致治者,岂借才于异代乎!正患己不能知,安可诬一世之人!

——《资治通鉴》卷一九二

唐太宗唯才是举。在贞观年间, 唐太宗对各种人才都能量才而用, 使大批的文臣武将能充分展示自己的智慧才华。贞观初年, 共同掌管朝政的房玄龄和杜如晦, 深得唐太宗的信任, 他们的长处是多谋善断, 史称“ 房谋杜断” , 而短处是不善于理狱与处理杂务琐事。太宗扬长避短, 充分发挥相才, 贞观三年分别摧升为尚书省左右仆射, 成为皇帝的重要辅佐大臣。

太宗问魏征曰:“何谓为明君暗君?”征曰:“君之所以明者,兼听也;其所以暗者,偏信也。”

——《贞观政要·君道》

人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣……公等每看事有不利于人,必须极言规谏。

——《贞观政要·求谏》

唐太宗兼听纳谏,特别是大臣魏征敢于直言,前后进谏了200多次。魏征死后,唐太宗痛惜失去一面可知得失的镜子。

(2)措施

经济:轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简。

政治:知人善任,虚怀纳谏,革新政治。

文化:尊崇儒学,大兴科举,大办学校。

(3)结果

唐太宗统治期间,政治清明,经济发展,国力增强,文教昌盛,历史上称为“贞观之治”。

3.武周政治

高宗死后不久,武则天废唐称帝,改国号为周,定都洛阳。武则天当权期间,尽管政局纷纭,但唐朝社会经济持续发展。

4.开元盛世

唐玄宗继位以后,稳定政局,选贤任能、改革吏治;发展生产,大兴文治;改革兵制,唐朝进入全盛时期。历史上称为“开元盛世”。

教师出示材料,帮助学生理解“开元盛世”的局面。

开元初,上留心理道,革去弊讹,不六七年间,天下大理。河清海晏,物殷俗阜,安西诸国,悉平为郡县,置开远门,亘地万余里。入河湟之赋税满右藏,东纳河北诸道租庸,充满左藏,财宝山积不可胜计。四方丰稔,百姓乐业。户计一千余万,米每斗三钱。丁壮之夫,不识兵器。路不拾遗,行不赍粮。奇瑞叠委,重译麕至,人物欣然。

——《唐语林》卷三

5.唐朝的民族关系

教师出示唐代民族政策及《唐朝前期疆域和边疆各族的分布图(669年)》,并总结唐代民族关系特点。

唐朝的民族关系特点是威服与德怀并举。对于东突厥,唐朝武力征服、册封突厥贵族管理故地。西突厥,太宗征服依附西突厥的高昌,设置安西都护府,高宗时灭亡西突厥,武则天时设置北庭都护府,与安西都护府分治天山南北。对于回纥,册封首领为怀仁可汗;靺鞨族粟末部,册封首领大祚荣为渤海郡王。对于吐蕃,文成公主入藏,促进了汉藏的友好关系和经济文化交流。9世纪中期,吐蕃与唐会盟,此后,唐蕃间基本停止了战争。

【想一想】如何理解民族政策的威服与德怀并举?

唐太宗吸取历代民族的问题上的教训,依据民族关系现状的基础提出:“夷狄亦人,以德治之,可使如一家” “华夷一体,四海一家”的民族观是他实行民族政策的基础,在此基础上提出了“爱之如一”的方针。“自古皆贵中华,贱戎狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。” 这是历史上首次提出中华民族大家庭观念。唐太宗认为“汉武帝穷兵三十余年,疲敝中国,所获无几;岂如今日绥之以德,使穷发之地尽为编户乎!” 他认识到武力征服并不是解决民族问题的长久之计, 要“威服德怀”,以文德怀柔与抚恤为主,以威服和战争为辅。太宗采纳了魏征的“偃革兴文,布德实惠,中国既安,远人自服” 的建议,确立“有唐拓境,远极安西,弱者德以怀之,强者力以制之” 政策。一旦战争胜利则主动和解,甚至不惜实行“和亲”政策,以达到“四海升平,天下一家”的目的。通过联姻的方式,怀化对方,增进民族情感,平息战争,推动民族交融。

——李少玉《浅谈唐太宗治国理念里的和谐意识》

(设计意图)通过学习,学生了解“贞观之治”和“开元盛世”两个盛世局面出现的原因和及其盛世的表现。对于民族关系的学习,学生充分认识到唐朝周边少数民族建立的政权,对祖国边疆地区的开发作出了积极贡献,同时也理解唐朝民族政策的威服与德怀并举的意义。

过渡:繁荣不能长久,唐朝在开元盛世走到顶峰,之后开始走下坡路,出现由盛转衰的转折到灭亡,中间发生了什么,我们继续下面的学习。

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

1.安史之乱

(1)原因

①开元末年以后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败。

教师出示李林甫、杨贵妃、杨国忠图片及唐朝朝政腐败资料。

唐玄宗任用李林甫为相,李林甫,品行不佳,善于钻营。唐玄宗深信不疑,提升他为宰相,专擅朝政十六七年。李林甫的奸恶助长了唐玄宗的昏庸。他巧妙地利用了唐玄宗宠爱杨玉环。虽然,杨贵妃并没有直接干预朝政,但她的特殊地位所形成的裙带风,使她的远房堂兄杨国忠得以登上政治舞台。李林甫一死,唐玄宗就让杨国忠成为李林甫的接班人。杨国忠身兼40余职,妒贤嫉能,结党营私,生活奢侈。杨国忠所作所为,引起公愤。因此安禄山以诛杨国忠为名起兵。

②中央与地方军事力量对比失去平衡

唐玄宗在边境设立十大军镇,军镇将领称节度使,他们手握重兵,逐渐集军权、行政权和财权于一身,而且边境军队数量不断增加,大大超过了中央军力,形成了“外重内轻”的局面。

教师出示《天宝时期的节镇布局》及兵力分布图,感受唐朝“外重内轻”的局面。

(2)经过

755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,从范阳起兵,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。只用了短短三四十天,就从范阳打到洛阳,东都洛阳遭受到100多年以来未有的浩劫。占领潼关后,唐玄宗逃离长安,次日到达马嵬驿,皇帝的随从发动兵变,杀死杨国忠,迫使唐玄宗赐死杨贵妃。太子李亨北上灵武,被拥立为帝,即唐肃宗。郭子仪,李光弼带兵平叛,安西、北庭节度使也派兵会合,并借回纥的军队反击叛军,加之叛军内部矛盾重重,分崩离析,763年,叛乱最终被平定。

教师可为学生播放“【历史地图】安史之乱交互动画”,培养学生时空观念,建构历史事件、历史人物、历史现象之间的相互关联。

(3)影响

①中原地区经济凋敝

安史之乱给唐朝经济以极大的打击,黄河流域一片荒凉,不负开元时期的盛世局面。

②中央集权被大大削弱,参与平叛的许多将领拥兵自重,割据一方;边防空虚也导致少数民族趁机侵扰,边疆告急。

教师出示材料说明:

夫以东周之地,久陷贼中,宫室焚烧,十不存一。百曹荒废,曾无尺櫞 ,中间畿内,不满千户。井邑榛棘,豺狼所嗥,既乏军储,又鲜人力,东至郑、汴,达于徐方,北自覃怀,经于相土,人烟断绝,千里萧条。

——《旧唐书·郭子仪传》

2.藩镇割据

唐朝中央权力逐渐衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。

教师出示《唐代藩镇的分布图》,并介绍藩镇及其危害。

安史之乱爆发后,朝廷为了平定叛乱,把边地的军镇制度扩展到内地,重要的州设立节度使,指挥几个州的军事。这些军事官职成为地方州一级的权力机构,称为藩镇。安史之乱以后,一些参加平叛的藩镇逐渐不听从中央,而且占据地盘传给子孙或者部下,中央也没有能力收回兵权。节度使掌握军政大权,逐渐发展到割据势力。出现了藩镇割据的局面。全国有40多个藩镇,以河北三镇最跋扈,如同独立王国一样。藩镇的割据,直接危害到中央。

教师此处也可播放“藩镇割据局面的形成”知识解析视频,让学生直观感知藩镇割据局面形成知识点,提高学生历史学习兴趣。

3.宦官专权与朋党之争

教师出示材料解释宦官专权与朋党之争

唐德宗时,宦官不仅控制禁军,而且藩镇的节度使多从禁军将领中擢用,朝廷的将相由宦官任免,重要的官职须买通宦官关节方能任命。由于宦官掌握大权,藩镇多引为内援;宦官为了增加自己的实力,以便控制皇帝,也多引藩镇为外援。两股势力勾结的结果是,皇帝沦为宦官的傀儡,宰相大臣成为宦官的附庸。

——樊树志《国史概要》

所谓朋党就是政见与利益的分歧,形成朝廷中的派系集团,互相对立。晚唐时期的朋党之争,通常被史家们称为“牛李党争”,即牛僧孺为首的“牛党”与李德裕为首的”李党”的之间的政争,从穆宗朝开始,经敬宗朝、文宗朝、武宋朝,到宣宗朝持续达四十年之久。斗争的形式是两党交替掌权,文宗时代两党参差并用,武宗时代是李党全盛时期,宣宗时代是牛党全盛时期。一党掌权,不问敌党有无人才,一律全盘排斥;不问敌党政策是否可取,一律更张,完全是门户之见,意气用事,把朋党利益置于国家社会利益之上。朋党之争的结果,是政治的越发腐败。

——樊树志《国史概要》

教师总结:宦官专权与朋党之争加速唐朝的灭亡。

4.黄巢起义

(1)背景

唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,而且相互之间发生兼并战争,中央已无力控制藩镇。人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,无以为生。

(2)经过

875年,黄巢起义,声势浩大,从山东转战河南、安徽一带,屡败唐军。880年黄巢率军入洛阳,后兵进长安,即皇帝位,国号“大齐”。

(3)结果及影响

黄巢起义流动作战,没有建立起义根据地,占领长安后不思进取,最后失败,但是,黄巢起义给唐朝统治以致命的打击。

教师出示黄巢《不第后赋菊》诗句,从侧面了解黄巢。

待到秋来九月八,

我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,

满城尽带黄金甲。

——黄巢《不第后赋菊》

5.唐朝的灭亡与五代十国

原为农民起义军将领的朱温,后投降唐朝,被封为节度使,与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。他逐渐控制朝政,陆续兼并了北方的大小割据势力。907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡。

唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方地区出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。

教师出示朱温及《五代十国》地图

五代开国君主都是掌握兵权的武将,战事不断,北方政局动荡不安。南方战乱影响较小,政局相对稳定。

到五代十国后期,后周世宗柴荣顺应当时的形势,努力清除五代的弊政,实力逐渐增强,为后来北宋结束五代十国分裂局面奠定了基础。

教师出示绘画《韩熙载夜宴图》和相关文字,带领学生分析五代十国政局黑暗的一面。

《韩煕载夜宴图》共分五段,描绘主人翁韩熙载在家宴中歌舞行乐的景况。韩煕载是北方贵族,因后唐诛杀其父而逃到南唐,后主想任命韩煕载为宰相,又猜忌他。韩煕载为了避祸,故意招人到家中,夜夜笙歌,生活奢靡,表明无意仕途。宫廷画家顾闳中奉后主之命潜入韩府窥探,以惊人的记忆力在画卷中把宴会盛况、宾客举止、歌乐升平完全重现。然而,画中欢乐场面下韩煕载脸上却全无笑意,流露出他内心的抑郁和苦闷。

——陈履生主编《中国人物画·隋唐卷》

教师总结:(1)君臣之间互不信任,相互猜忌;(2)贵族、官宦醉死梦生。

(设计意图)学生通过学习安史之乱及战后唐末五代的历史,了解这一时期国家政局出现外重内轻的局面,以致爆发安史之乱,导致藩镇割据,国家力量被削弱,唐朝最终灭亡。

教师可根据时间需要,组织完成“【活动设计】“贞观之治”、贞观遗风与“开元盛世”比较活动。通过本活动,锻炼学生分析问题的能力。

【课堂小结】

本课围绕“统一多民族国家的进一步巩固和发展”主题,分为四个篇章。第一篇章我们认识到国家统一为隋唐盛世提供保障,同时,经济发展、国力强盛又维护了国家统一。第二篇章我们认识到国家统一对民族交融的意义,中央政府对边疆地区的有效管辖,周边少数民族政权的建立,对祖国边疆地区的开发作出了积极贡献。第三篇章我们认识到国家统一、政局稳定、交通发达有利于落后地区的区域开发,有利于农耕文明的不断扩展。第四篇章我们全面分析了藩镇割据局面的双重影响,认识到在唐末五代社会剧烈动荡变化中,蕴含了走向统一集权的趋势。

国家统一是中国历史发展的必然规律,是中华民族多元一体发展的必然趋势。我们作为新时代的青年,要珍视国家统一,自觉担当维护国家统一的重任,深爱我们的祖国,为我们祖国更加美好的明天努力奋斗!

教学方案

教学目标

1. 史料实证和时空观念:学生通过学习,知道从隋唐到五代十国的政治、经济、民族等相关史实,运用历史发展观点理解隋唐到五代十国时期政权更迭与社会经济、民族关系的发展,培养学生唯物史观的历史核心素养。

2. 历史解释和唯物史观:学生通过解读历史图片和历史资料,了解唐朝前期的鼎盛局面形成的原因、表现,提高探究分析历史问题的能力,培养史料实证的历史核心素养。

3.家国情怀:学生通过学习,认识隋唐时期我国统一的多民族国家的发展特征,培养家国情怀的历史核心素养。

教学重难点

教学重点:隋的统一、“贞观之治”、“开元盛世”、民族交融。

教学难点:隋朝灭亡的原因、藩镇割据。

教学过程

【导入新课】

(设计意图)通过观察三国两晋南北朝的王朝更迭表格,学生一方面回顾学习过的历史知识,一方面也了解隋唐与南北朝之间的关系,为本课的学习奠定基础。

【讲授新课】

一、隋朝兴亡

1. 隋朝建立

北周末年,外戚杨坚掌握大权。581年,杨坚夺取北周政权,建立隋朝,以长安为都城,杨坚就是隋文帝。当时在南方的割据政权是陈朝,陈后主不问政事,沉迷享乐。589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国。隋的统一,结束了长期分裂的局面。

教师出示杨坚图片与《隋朝疆域图》,帮助学生形成历史时空概念。

2.隋朝建设

(1)隋朝在长安、洛阳两都和地方广设仓库,积储丰富。

隋朝在各地修建了许多粮仓,其中著名的有兴洛仓,回洛仓,常平仓,黎阳仓、广通仓等。存储粮食皆在百万石以上。到唐朝时,隋朝已灭亡了20年,隋文帝已经死了33年,可那时的粮食布帛还未用完。1969年,在洛阳出土了一座隋朝粮仓——含嘉仓遗址。面积达45万多平方米,内探出259个粮窖。其中还有一个粮窖还留有已经炭化的谷子50万斤。由此可见的隋朝的富裕与强盛。

教师出示隋朝粮仓设置时间表格、《含嘉仓遗址》图片及材料,说明隋代粮仓储积丰富。

隋氏西京太仓,东京含嘉仓、洛口仓,华州永丰仓,陕州太原仓,储米数多者千万石,少者不减数百万石。天下义仓,又皆充满。京都及并州库,布帛各数千万。而锡赉勋庸并出丰厚,亦魏晋以降所未有。

——《通典》卷7《食货典·丁中》

(2)隋炀帝兴建的洛阳城,宏伟壮丽,闻名于世。

隋炀帝营建的洛阳城,建筑规模宏大,布局有序。洛阳宫城和皇城以里见方的棋盘状里坊布局而在中国都城建设史上具有重要的地位。隋炀帝修建洛阳城,具有统治国家的战略考虑,到了五代、北宋时,洛阳城仍在使用。

教师出示《隋唐洛阳城国家遗址公园》图片,帮助学生进行直观感知。

(3)修建大运河

隋炀帝从605年开始,陆续开凿了一条贯通南北的大运河。大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,连接海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长2700多千米。

教师可为学生播放“【历史地图】南北朝疆域更迭与隋朝的统一交互动画”,培养学生时空观念,建构历史事件、历史人物、历史现象之间的相互关联。

大运河的开凿沟通了陆上和海上丝绸之路,促进了沿岸城镇和工商业的发展。

同时,唐朝沿用了隋朝开辟的大运河。唐高祖、唐太宗在位期间,每年从外地通过运河输送到长安的粮食约20万石,唐玄宗天宝年间增加到250万石。安史之乱后,唐朝还能再延续150多年,很重要的原因就是靠运河转运的东南财赋支持。因此,大运河的开凿,对后世王朝的发展也起到了非常重要的作用。

3.隋朝灭亡

教师出示材料,指导学生使用史料分析隋朝灭亡原因?

材料一 帝……登基之初,即建洛邑,每月役丁二百万人。导洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡。筑长城东西千余里,皆征百余万人。丁男不充,以妇人兼役,而死者大半。

——《通典》卷7《食货典·历代盛衰户口》

材料二 亲征吐谷浑,驻军青海,遇雨雪,士卒死者十二三。又三驾东征辽泽,皆兴百余万众,馈运者倍之。又逆征数年之赋,穷侈极奢。举天下之人十分九为盗贼,身丧国灭,实自取之。

——《通典》卷7《食货典·历代盛衰户口》

材料三 罄南山之竹,书罪无穷;决东海之波,流恶难尽。

——瓦岗军讨伐隋炀帝檄文

学生回答:①隋炀帝统治期间,自恃强盛,大兴土木,穷奢极欲,又三次大举征伐高丽。②生产遭到严重破坏,民不聊生,终于导致大规模地农民起义。

农民军逐渐形成了李密、窦建德、杜伏威为首的三支主力部队,分别活动在今河南、河北、山东和江淮一带,将隋的统治核心极其主力军队分隔于江都、洛阳、长安三处。隋朝陷入四分五裂当中,隋的贵族和地方官看见大势已去,也纷纷称王称帝,建立割据政权。

617年,李渊假造隋炀帝诏书,谎称征发太原、雁门等地20-50岁男子,东征高丽,引起民怨沸腾,反隋情绪高涨。李渊集结兵力攻克长安。

618年,隋炀帝被部将勒死之后,李渊称帝,定都长安,隋朝灭亡。

教师出示《隋末农民起义战争》示意图,从时空角度感知历史知识。

(设计意图)通过学习,学生知道隋朝的统一,以及统一后各项建设,这些建设在历史上起到了重要的作用。但是隋炀帝过度的劳民伤财,大兴土木导致隋朝灭亡。最终,农民起义推翻了隋炀帝的统治,这也说明了人民群众是推动历史发展的巨大动力。

过渡:隋朝灭亡以后,中国进入封建社会鼎盛时期——唐朝,那么唐朝是怎样建立的,建立后又是怎样进入繁盛时期的?我们接下来进行学习。

二、唐朝的繁荣与民族交融

1.唐朝建立

在隋末农民大起义中,原镇守太原的隋朝官僚李渊趁机起兵反隋。隋炀帝被杀后,618年,李渊称帝,建立唐朝,定都长安。

2.贞观之治

(1)原因

教师出示材料,带领学生分析“贞观之治”出现的原因。

“国以人为本,人以衣食为本,凡营衣食,以不失时本。”

“日所衣食,皆取诸民者也。”

“劳弊之事,诚不可施于百姓,朕尊为帝王,富有四海,每事由己,诚能自节,若百姓不欲,必能顺其情也。”

“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割胫以啖腹,腹饱而身毙。”

——摘编自《贞观政要》

唐太宗吸取隋朝灭亡的教训,以民为本。

君子用人如器,各取所长。古之致治者,岂借才于异代乎!正患己不能知,安可诬一世之人!

——《资治通鉴》卷一九二

唐太宗唯才是举。在贞观年间, 唐太宗对各种人才都能量才而用, 使大批的文臣武将能充分展示自己的智慧才华。贞观初年, 共同掌管朝政的房玄龄和杜如晦, 深得唐太宗的信任, 他们的长处是多谋善断, 史称“ 房谋杜断” , 而短处是不善于理狱与处理杂务琐事。太宗扬长避短, 充分发挥相才, 贞观三年分别摧升为尚书省左右仆射, 成为皇帝的重要辅佐大臣。

太宗问魏征曰:“何谓为明君暗君?”征曰:“君之所以明者,兼听也;其所以暗者,偏信也。”

——《贞观政要·君道》

人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣……公等每看事有不利于人,必须极言规谏。

——《贞观政要·求谏》

唐太宗兼听纳谏,特别是大臣魏征敢于直言,前后进谏了200多次。魏征死后,唐太宗痛惜失去一面可知得失的镜子。

(2)措施

经济:轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简。

政治:知人善任,虚怀纳谏,革新政治。

文化:尊崇儒学,大兴科举,大办学校。

(3)结果

唐太宗统治期间,政治清明,经济发展,国力增强,文教昌盛,历史上称为“贞观之治”。

3.武周政治

高宗死后不久,武则天废唐称帝,改国号为周,定都洛阳。武则天当权期间,尽管政局纷纭,但唐朝社会经济持续发展。

4.开元盛世

唐玄宗继位以后,稳定政局,选贤任能、改革吏治;发展生产,大兴文治;改革兵制,唐朝进入全盛时期。历史上称为“开元盛世”。

教师出示材料,帮助学生理解“开元盛世”的局面。

开元初,上留心理道,革去弊讹,不六七年间,天下大理。河清海晏,物殷俗阜,安西诸国,悉平为郡县,置开远门,亘地万余里。入河湟之赋税满右藏,东纳河北诸道租庸,充满左藏,财宝山积不可胜计。四方丰稔,百姓乐业。户计一千余万,米每斗三钱。丁壮之夫,不识兵器。路不拾遗,行不赍粮。奇瑞叠委,重译麕至,人物欣然。

——《唐语林》卷三

5.唐朝的民族关系

教师出示唐代民族政策及《唐朝前期疆域和边疆各族的分布图(669年)》,并总结唐代民族关系特点。

唐朝的民族关系特点是威服与德怀并举。对于东突厥,唐朝武力征服、册封突厥贵族管理故地。西突厥,太宗征服依附西突厥的高昌,设置安西都护府,高宗时灭亡西突厥,武则天时设置北庭都护府,与安西都护府分治天山南北。对于回纥,册封首领为怀仁可汗;靺鞨族粟末部,册封首领大祚荣为渤海郡王。对于吐蕃,文成公主入藏,促进了汉藏的友好关系和经济文化交流。9世纪中期,吐蕃与唐会盟,此后,唐蕃间基本停止了战争。

【想一想】如何理解民族政策的威服与德怀并举?

唐太宗吸取历代民族的问题上的教训,依据民族关系现状的基础提出:“夷狄亦人,以德治之,可使如一家” “华夷一体,四海一家”的民族观是他实行民族政策的基础,在此基础上提出了“爱之如一”的方针。“自古皆贵中华,贱戎狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。” 这是历史上首次提出中华民族大家庭观念。唐太宗认为“汉武帝穷兵三十余年,疲敝中国,所获无几;岂如今日绥之以德,使穷发之地尽为编户乎!” 他认识到武力征服并不是解决民族问题的长久之计, 要“威服德怀”,以文德怀柔与抚恤为主,以威服和战争为辅。太宗采纳了魏征的“偃革兴文,布德实惠,中国既安,远人自服” 的建议,确立“有唐拓境,远极安西,弱者德以怀之,强者力以制之” 政策。一旦战争胜利则主动和解,甚至不惜实行“和亲”政策,以达到“四海升平,天下一家”的目的。通过联姻的方式,怀化对方,增进民族情感,平息战争,推动民族交融。

——李少玉《浅谈唐太宗治国理念里的和谐意识》

(设计意图)通过学习,学生了解“贞观之治”和“开元盛世”两个盛世局面出现的原因和及其盛世的表现。对于民族关系的学习,学生充分认识到唐朝周边少数民族建立的政权,对祖国边疆地区的开发作出了积极贡献,同时也理解唐朝民族政策的威服与德怀并举的意义。

过渡:繁荣不能长久,唐朝在开元盛世走到顶峰,之后开始走下坡路,出现由盛转衰的转折到灭亡,中间发生了什么,我们继续下面的学习。

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

1.安史之乱

(1)原因

①开元末年以后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败。

教师出示李林甫、杨贵妃、杨国忠图片及唐朝朝政腐败资料。

唐玄宗任用李林甫为相,李林甫,品行不佳,善于钻营。唐玄宗深信不疑,提升他为宰相,专擅朝政十六七年。李林甫的奸恶助长了唐玄宗的昏庸。他巧妙地利用了唐玄宗宠爱杨玉环。虽然,杨贵妃并没有直接干预朝政,但她的特殊地位所形成的裙带风,使她的远房堂兄杨国忠得以登上政治舞台。李林甫一死,唐玄宗就让杨国忠成为李林甫的接班人。杨国忠身兼40余职,妒贤嫉能,结党营私,生活奢侈。杨国忠所作所为,引起公愤。因此安禄山以诛杨国忠为名起兵。

②中央与地方军事力量对比失去平衡

唐玄宗在边境设立十大军镇,军镇将领称节度使,他们手握重兵,逐渐集军权、行政权和财权于一身,而且边境军队数量不断增加,大大超过了中央军力,形成了“外重内轻”的局面。

教师出示《天宝时期的节镇布局》及兵力分布图,感受唐朝“外重内轻”的局面。

(2)经过

755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,从范阳起兵,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。只用了短短三四十天,就从范阳打到洛阳,东都洛阳遭受到100多年以来未有的浩劫。占领潼关后,唐玄宗逃离长安,次日到达马嵬驿,皇帝的随从发动兵变,杀死杨国忠,迫使唐玄宗赐死杨贵妃。太子李亨北上灵武,被拥立为帝,即唐肃宗。郭子仪,李光弼带兵平叛,安西、北庭节度使也派兵会合,并借回纥的军队反击叛军,加之叛军内部矛盾重重,分崩离析,763年,叛乱最终被平定。

教师可为学生播放“【历史地图】安史之乱交互动画”,培养学生时空观念,建构历史事件、历史人物、历史现象之间的相互关联。

(3)影响

①中原地区经济凋敝

安史之乱给唐朝经济以极大的打击,黄河流域一片荒凉,不负开元时期的盛世局面。

②中央集权被大大削弱,参与平叛的许多将领拥兵自重,割据一方;边防空虚也导致少数民族趁机侵扰,边疆告急。

教师出示材料说明:

夫以东周之地,久陷贼中,宫室焚烧,十不存一。百曹荒废,曾无尺櫞 ,中间畿内,不满千户。井邑榛棘,豺狼所嗥,既乏军储,又鲜人力,东至郑、汴,达于徐方,北自覃怀,经于相土,人烟断绝,千里萧条。

——《旧唐书·郭子仪传》

2.藩镇割据

唐朝中央权力逐渐衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。

教师出示《唐代藩镇的分布图》,并介绍藩镇及其危害。

安史之乱爆发后,朝廷为了平定叛乱,把边地的军镇制度扩展到内地,重要的州设立节度使,指挥几个州的军事。这些军事官职成为地方州一级的权力机构,称为藩镇。安史之乱以后,一些参加平叛的藩镇逐渐不听从中央,而且占据地盘传给子孙或者部下,中央也没有能力收回兵权。节度使掌握军政大权,逐渐发展到割据势力。出现了藩镇割据的局面。全国有40多个藩镇,以河北三镇最跋扈,如同独立王国一样。藩镇的割据,直接危害到中央。

教师此处也可播放“藩镇割据局面的形成”知识解析视频,让学生直观感知藩镇割据局面形成知识点,提高学生历史学习兴趣。

3.宦官专权与朋党之争

教师出示材料解释宦官专权与朋党之争

唐德宗时,宦官不仅控制禁军,而且藩镇的节度使多从禁军将领中擢用,朝廷的将相由宦官任免,重要的官职须买通宦官关节方能任命。由于宦官掌握大权,藩镇多引为内援;宦官为了增加自己的实力,以便控制皇帝,也多引藩镇为外援。两股势力勾结的结果是,皇帝沦为宦官的傀儡,宰相大臣成为宦官的附庸。

——樊树志《国史概要》

所谓朋党就是政见与利益的分歧,形成朝廷中的派系集团,互相对立。晚唐时期的朋党之争,通常被史家们称为“牛李党争”,即牛僧孺为首的“牛党”与李德裕为首的”李党”的之间的政争,从穆宗朝开始,经敬宗朝、文宗朝、武宋朝,到宣宗朝持续达四十年之久。斗争的形式是两党交替掌权,文宗时代两党参差并用,武宗时代是李党全盛时期,宣宗时代是牛党全盛时期。一党掌权,不问敌党有无人才,一律全盘排斥;不问敌党政策是否可取,一律更张,完全是门户之见,意气用事,把朋党利益置于国家社会利益之上。朋党之争的结果,是政治的越发腐败。

——樊树志《国史概要》

教师总结:宦官专权与朋党之争加速唐朝的灭亡。

4.黄巢起义

(1)背景

唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,而且相互之间发生兼并战争,中央已无力控制藩镇。人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,无以为生。

(2)经过

875年,黄巢起义,声势浩大,从山东转战河南、安徽一带,屡败唐军。880年黄巢率军入洛阳,后兵进长安,即皇帝位,国号“大齐”。

(3)结果及影响

黄巢起义流动作战,没有建立起义根据地,占领长安后不思进取,最后失败,但是,黄巢起义给唐朝统治以致命的打击。

教师出示黄巢《不第后赋菊》诗句,从侧面了解黄巢。

待到秋来九月八,

我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,

满城尽带黄金甲。

——黄巢《不第后赋菊》

5.唐朝的灭亡与五代十国

原为农民起义军将领的朱温,后投降唐朝,被封为节度使,与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。他逐渐控制朝政,陆续兼并了北方的大小割据势力。907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡。

唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方地区出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。

教师出示朱温及《五代十国》地图

五代开国君主都是掌握兵权的武将,战事不断,北方政局动荡不安。南方战乱影响较小,政局相对稳定。

到五代十国后期,后周世宗柴荣顺应当时的形势,努力清除五代的弊政,实力逐渐增强,为后来北宋结束五代十国分裂局面奠定了基础。

教师出示绘画《韩熙载夜宴图》和相关文字,带领学生分析五代十国政局黑暗的一面。

《韩煕载夜宴图》共分五段,描绘主人翁韩熙载在家宴中歌舞行乐的景况。韩煕载是北方贵族,因后唐诛杀其父而逃到南唐,后主想任命韩煕载为宰相,又猜忌他。韩煕载为了避祸,故意招人到家中,夜夜笙歌,生活奢靡,表明无意仕途。宫廷画家顾闳中奉后主之命潜入韩府窥探,以惊人的记忆力在画卷中把宴会盛况、宾客举止、歌乐升平完全重现。然而,画中欢乐场面下韩煕载脸上却全无笑意,流露出他内心的抑郁和苦闷。

——陈履生主编《中国人物画·隋唐卷》

教师总结:(1)君臣之间互不信任,相互猜忌;(2)贵族、官宦醉死梦生。

(设计意图)学生通过学习安史之乱及战后唐末五代的历史,了解这一时期国家政局出现外重内轻的局面,以致爆发安史之乱,导致藩镇割据,国家力量被削弱,唐朝最终灭亡。

教师可根据时间需要,组织完成“【活动设计】“贞观之治”、贞观遗风与“开元盛世”比较活动。通过本活动,锻炼学生分析问题的能力。

【课堂小结】

本课围绕“统一多民族国家的进一步巩固和发展”主题,分为四个篇章。第一篇章我们认识到国家统一为隋唐盛世提供保障,同时,经济发展、国力强盛又维护了国家统一。第二篇章我们认识到国家统一对民族交融的意义,中央政府对边疆地区的有效管辖,周边少数民族政权的建立,对祖国边疆地区的开发作出了积极贡献。第三篇章我们认识到国家统一、政局稳定、交通发达有利于落后地区的区域开发,有利于农耕文明的不断扩展。第四篇章我们全面分析了藩镇割据局面的双重影响,认识到在唐末五代社会剧烈动荡变化中,蕴含了走向统一集权的趋势。

国家统一是中国历史发展的必然规律,是中华民族多元一体发展的必然趋势。我们作为新时代的青年,要珍视国家统一,自觉担当维护国家统一的重任,深爱我们的祖国,为我们祖国更加美好的明天努力奋斗!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进