青岛版(六三制2017秋)科学六年级上册第二单元《微生物》大单元整体教学设计

文档属性

| 名称 | 青岛版(六三制2017秋)科学六年级上册第二单元《微生物》大单元整体教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 青岛版(六三制2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-29 11:53:16 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

基本信息

学科 小学科学 版本 青岛版·六三制

年级 六年级上册

单元名称 第2单元《微生物》

单元主题 微观世界的探秘者——微生物与人类生活

课时安排 4课时

一、单元主题

微观世界的探秘者——微生物与人类生活

二、单元大情景

“微生物研究所”科学任务

学生化身“微生物研究员”,接受为期两周的科研任务:探究微生物的形态、功能及其与人类的关系,最终完成《微生物研究报告》并举办“微生物科普展”。

三、课程标准分析

核心概念 5.生命系统的构成层次

学习内容 5.2 微生物的分类与特征;

5.3 微生物与健康的关系

学段目标 (5-6年级) ①描述细菌、病毒、真菌的形态特征;

②举例说明微生物对人类健康的双重影响;

③设计对比实验探究微生物生存条件。

四、单元教材分析

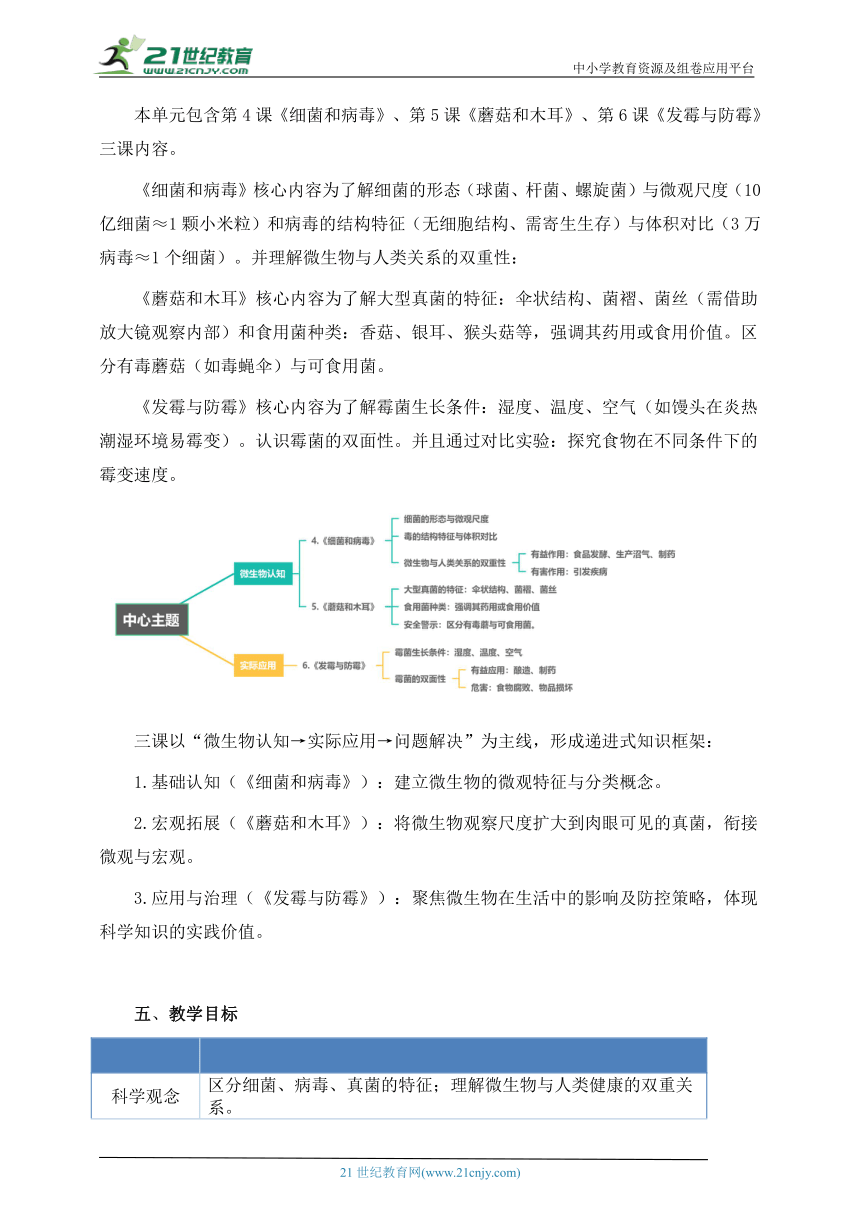

本单元包含第4课《细菌和病毒》、第5课《蘑菇和木耳》、第6课《发霉与防霉》三课内容。

《细菌和病毒》核心内容为了解细菌的形态(球菌、杆菌、螺旋菌)与微观尺度(10亿细菌≈1颗小米粒)和病毒的结构特征(无细胞结构、需寄生生存)与体积对比(3万病毒≈1个细菌)。并理解微生物与人类关系的双重性:

《蘑菇和木耳》核心内容为了解大型真菌的特征:伞状结构、菌褶、菌丝(需借助放大镜观察内部)和食用菌种类:香菇、银耳、猴头菇等,强调其药用或食用价值。区分有毒蘑菇(如毒蝇伞)与可食用菌。

《发霉与防霉》核心内容为了解霉菌生长条件:湿度、温度、空气(如馒头在炎热潮湿环境易霉变)。认识霉菌的双面性。并且通过对比实验:探究食物在不同条件下的霉变速度。

三课以“微生物认知→实际应用→问题解决”为主线,形成递进式知识框架:

1.基础认知(《细菌和病毒》):建立微生物的微观特征与分类概念。

2.宏观拓展(《蘑菇和木耳》):将微生物观察尺度扩大到肉眼可见的真菌,衔接微观与宏观。

3.应用与治理(《发霉与防霉》):聚焦微生物在生活中的影响及防控策略,体现科学知识的实践价值。

五、教学目标

科学观念 区分细菌、病毒、真菌的特征;理解微生物与人类健康的双重关系。

科学思维 通过对比实验归纳微生物生存规律;运用模型解释病毒结构。

探究实践 规范使用显微镜观察微生物;设计防霉实验并撰写报告。

态度责任 形成卫生习惯与科学防病意识;辩证看待微生物的利与弊。

六、学情分析

1.认知基础:六年级学生知道“病菌致病”,但对微生物分类模糊;具备基础实验技能(显微镜操作)。

2.学习难点:理解病毒非细胞结构;控制对比实验变量(如湿度对霉菌的影响)。

3.兴趣点:微生物致病机制、发酵食品制作(如酸奶)。

七、活动设置

第4课 1. 微观世界探秘

2. 微生物“功过簿” ①观察细菌、病毒模型;

②分析微生物的利弊。 ①显微镜观察酵母菌(科学+技术);

②制作“微生物利弊”思维导图(科学+语文)。

第5课 1. 真菌解剖师

2. 孢子追踪计划 ①识别食用菌结构;

②模拟孢子传播实验。 ①解剖蘑菇绘制结构图(科学+美术);

②用纸屑模拟孢子扩散(科学+数学)。

第6课 1. 发霉实验室

2. 防霉方案设计师 ①探究霉菌生长条件;

②设计防霉方案。 ①对比实验(温度/湿度变量控制);

②制作防霉宣传海报(科学+信息技术)。

八、教学方法

1.情境驱动法:以“研究所任务卡”发布探究任务(如“破解面包发霉之谜”)。

2.实验探究法:采用“假设-设计-验证”模式(如霉菌实验需控制湿度变量)。

3.项目式学习:防霉海报设计融合数据统计(实验数据)与艺术表达。

九、学习方法

1.合作学习:4人小组分工(记录员、操作员、汇报员)。

2.模型建构:用黏土制作病毒模型,理解其非细胞结构。

3.迁移应用:将防霉知识迁移到食品保存(如家中干货储存)。

十、评价策略

(一)单元总体评价策略

过程性评价(60%) 实验记录单、课堂问答、合作表现

终结性评价(40%) 《微生物研究报告》与科普展表现

(二)分活动评价表

活动1(第1课)《病毒》分活动评价表

科学观念 识别病毒基本特征 能说出病毒是微生物 能描述病毒无细胞结构、需宿主繁殖 能举例说明病毒与疾病的关系

科学思维 分析病毒与人类关系 简单列举病毒有害性 辩证分析病毒利弊(如疫苗研发) 结合实例解释病毒如何影响社会

探究实践 模拟病毒传播实验 按步骤完成实验操作 记录实验现象并初步分析 设计改进实验方案(如增加变量控制)

态度责任 卫生习惯与科学态度 知道勤洗手可防病毒 主动分享防护知识 设计家庭防疫海报并推广

活动2(第2课)《细菌》分活动评价表

科学观念 区分细菌类型 说出细菌是单细胞生物 分类列举有益/有害细菌 解释细菌在自然循环中的作用

科学思维 设计抑菌实验 提出简单假设 设计对比实验(设置对照组) 分析数据并得出合理结论

探究实践 观察细菌培养结果 描述菌落形态差异 比较不同环境细菌数量 关联数据与卫生习惯

态度责任 健康生活应用 知道食物保存方法 解释抗生素合理使用原则 制作“细菌与健康”科普短视频

活动3(第3课)《真菌》分活动评价表

科学观念 识别真菌多样性 说出真菌包括霉菌、酵母菌等 比较真菌与细菌结构差异 解释真菌在生态系统中的作用

科学思维 探究食物霉变条件 猜测1个影响因素(如湿度) 设计多变量实验验证 提出延长食物保质期的方法

探究实践 培养并观察酵母菌 完成酵母发酵实验 记录气泡产生现象 联系发酵原理说明面包制作过程

态度责任 食品安全意识 识别霉变食物的危害 设计家庭食品储存指南 发起“节约粮食防霉变”倡议活动

十一、分层作业设计

活动1分层作业设计及评价标准

基础作业 绘制病毒结构图 画出基本形态 标注核心结构 添加文字说明病毒繁殖方式

提升作业 分析病毒利弊报告 列举1个有害和1个有益案例 对比分析利弊(如疫苗与疾病) 提出利用病毒益处的创新设想

拓展作业 设计“校园病毒防护”方案 提出2条防护建议 设计图文并茂的宣传页 组织小组模拟演练并提交改进报告

活动2分层作业设计及评价标准

基础作业 制作细菌分类卡 写出3种细菌名称 标注每类细菌的生活环境 添加实例说明与人类关系

提升作业 家庭抑菌实验报告 记录不同清洁方式效果 分析数据并排序抑菌效果 提出优化家庭消毒方案的建议

拓展作业 调研“超级细菌”问题 收集1个耐药菌案例 分析滥用抗生素的危害 设计社区科普活动方案

活动3分层作业设计及评价标准

基础作业 绘制真菌生命周期图 画出酵母菌或霉菌形态 标注繁殖方式(孢子/出芽) 对比不同真菌的生活史

提升作业 探究“霉菌生长条件” 记录温湿度对霉变的影响 用图表展示数据规律 提出冰箱储存食物的科学依据

拓展作业 制作“真菌美食”手册 介绍1种真菌食品(如香菇) 附制作步骤(如泡发、烹饪) 采访厨师并总结真菌营养价值

设计说明:

1.评价表与课标对应:紧扣“微生物与健康”核心概念(2022课标9.4),强调科学实践与责任态度融合。

2.分层作业灵活性:

(1)基础作业:确保全员掌握核心知识(如病毒结构)。

(2)提升作业:培养分析能力(如细菌利弊辩证)。

(3)拓展作业:鼓励创新应用(如社区科普)。

3.评价标准清晰化:用具体行为描述替代抽象表述(如“设计抑菌实验”的3星要求明确为“增加变量控制”)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

基本信息

学科 小学科学 版本 青岛版·六三制

年级 六年级上册

单元名称 第2单元《微生物》

单元主题 微观世界的探秘者——微生物与人类生活

课时安排 4课时

一、单元主题

微观世界的探秘者——微生物与人类生活

二、单元大情景

“微生物研究所”科学任务

学生化身“微生物研究员”,接受为期两周的科研任务:探究微生物的形态、功能及其与人类的关系,最终完成《微生物研究报告》并举办“微生物科普展”。

三、课程标准分析

核心概念 5.生命系统的构成层次

学习内容 5.2 微生物的分类与特征;

5.3 微生物与健康的关系

学段目标 (5-6年级) ①描述细菌、病毒、真菌的形态特征;

②举例说明微生物对人类健康的双重影响;

③设计对比实验探究微生物生存条件。

四、单元教材分析

本单元包含第4课《细菌和病毒》、第5课《蘑菇和木耳》、第6课《发霉与防霉》三课内容。

《细菌和病毒》核心内容为了解细菌的形态(球菌、杆菌、螺旋菌)与微观尺度(10亿细菌≈1颗小米粒)和病毒的结构特征(无细胞结构、需寄生生存)与体积对比(3万病毒≈1个细菌)。并理解微生物与人类关系的双重性:

《蘑菇和木耳》核心内容为了解大型真菌的特征:伞状结构、菌褶、菌丝(需借助放大镜观察内部)和食用菌种类:香菇、银耳、猴头菇等,强调其药用或食用价值。区分有毒蘑菇(如毒蝇伞)与可食用菌。

《发霉与防霉》核心内容为了解霉菌生长条件:湿度、温度、空气(如馒头在炎热潮湿环境易霉变)。认识霉菌的双面性。并且通过对比实验:探究食物在不同条件下的霉变速度。

三课以“微生物认知→实际应用→问题解决”为主线,形成递进式知识框架:

1.基础认知(《细菌和病毒》):建立微生物的微观特征与分类概念。

2.宏观拓展(《蘑菇和木耳》):将微生物观察尺度扩大到肉眼可见的真菌,衔接微观与宏观。

3.应用与治理(《发霉与防霉》):聚焦微生物在生活中的影响及防控策略,体现科学知识的实践价值。

五、教学目标

科学观念 区分细菌、病毒、真菌的特征;理解微生物与人类健康的双重关系。

科学思维 通过对比实验归纳微生物生存规律;运用模型解释病毒结构。

探究实践 规范使用显微镜观察微生物;设计防霉实验并撰写报告。

态度责任 形成卫生习惯与科学防病意识;辩证看待微生物的利与弊。

六、学情分析

1.认知基础:六年级学生知道“病菌致病”,但对微生物分类模糊;具备基础实验技能(显微镜操作)。

2.学习难点:理解病毒非细胞结构;控制对比实验变量(如湿度对霉菌的影响)。

3.兴趣点:微生物致病机制、发酵食品制作(如酸奶)。

七、活动设置

第4课 1. 微观世界探秘

2. 微生物“功过簿” ①观察细菌、病毒模型;

②分析微生物的利弊。 ①显微镜观察酵母菌(科学+技术);

②制作“微生物利弊”思维导图(科学+语文)。

第5课 1. 真菌解剖师

2. 孢子追踪计划 ①识别食用菌结构;

②模拟孢子传播实验。 ①解剖蘑菇绘制结构图(科学+美术);

②用纸屑模拟孢子扩散(科学+数学)。

第6课 1. 发霉实验室

2. 防霉方案设计师 ①探究霉菌生长条件;

②设计防霉方案。 ①对比实验(温度/湿度变量控制);

②制作防霉宣传海报(科学+信息技术)。

八、教学方法

1.情境驱动法:以“研究所任务卡”发布探究任务(如“破解面包发霉之谜”)。

2.实验探究法:采用“假设-设计-验证”模式(如霉菌实验需控制湿度变量)。

3.项目式学习:防霉海报设计融合数据统计(实验数据)与艺术表达。

九、学习方法

1.合作学习:4人小组分工(记录员、操作员、汇报员)。

2.模型建构:用黏土制作病毒模型,理解其非细胞结构。

3.迁移应用:将防霉知识迁移到食品保存(如家中干货储存)。

十、评价策略

(一)单元总体评价策略

过程性评价(60%) 实验记录单、课堂问答、合作表现

终结性评价(40%) 《微生物研究报告》与科普展表现

(二)分活动评价表

活动1(第1课)《病毒》分活动评价表

科学观念 识别病毒基本特征 能说出病毒是微生物 能描述病毒无细胞结构、需宿主繁殖 能举例说明病毒与疾病的关系

科学思维 分析病毒与人类关系 简单列举病毒有害性 辩证分析病毒利弊(如疫苗研发) 结合实例解释病毒如何影响社会

探究实践 模拟病毒传播实验 按步骤完成实验操作 记录实验现象并初步分析 设计改进实验方案(如增加变量控制)

态度责任 卫生习惯与科学态度 知道勤洗手可防病毒 主动分享防护知识 设计家庭防疫海报并推广

活动2(第2课)《细菌》分活动评价表

科学观念 区分细菌类型 说出细菌是单细胞生物 分类列举有益/有害细菌 解释细菌在自然循环中的作用

科学思维 设计抑菌实验 提出简单假设 设计对比实验(设置对照组) 分析数据并得出合理结论

探究实践 观察细菌培养结果 描述菌落形态差异 比较不同环境细菌数量 关联数据与卫生习惯

态度责任 健康生活应用 知道食物保存方法 解释抗生素合理使用原则 制作“细菌与健康”科普短视频

活动3(第3课)《真菌》分活动评价表

科学观念 识别真菌多样性 说出真菌包括霉菌、酵母菌等 比较真菌与细菌结构差异 解释真菌在生态系统中的作用

科学思维 探究食物霉变条件 猜测1个影响因素(如湿度) 设计多变量实验验证 提出延长食物保质期的方法

探究实践 培养并观察酵母菌 完成酵母发酵实验 记录气泡产生现象 联系发酵原理说明面包制作过程

态度责任 食品安全意识 识别霉变食物的危害 设计家庭食品储存指南 发起“节约粮食防霉变”倡议活动

十一、分层作业设计

活动1分层作业设计及评价标准

基础作业 绘制病毒结构图 画出基本形态 标注核心结构 添加文字说明病毒繁殖方式

提升作业 分析病毒利弊报告 列举1个有害和1个有益案例 对比分析利弊(如疫苗与疾病) 提出利用病毒益处的创新设想

拓展作业 设计“校园病毒防护”方案 提出2条防护建议 设计图文并茂的宣传页 组织小组模拟演练并提交改进报告

活动2分层作业设计及评价标准

基础作业 制作细菌分类卡 写出3种细菌名称 标注每类细菌的生活环境 添加实例说明与人类关系

提升作业 家庭抑菌实验报告 记录不同清洁方式效果 分析数据并排序抑菌效果 提出优化家庭消毒方案的建议

拓展作业 调研“超级细菌”问题 收集1个耐药菌案例 分析滥用抗生素的危害 设计社区科普活动方案

活动3分层作业设计及评价标准

基础作业 绘制真菌生命周期图 画出酵母菌或霉菌形态 标注繁殖方式(孢子/出芽) 对比不同真菌的生活史

提升作业 探究“霉菌生长条件” 记录温湿度对霉变的影响 用图表展示数据规律 提出冰箱储存食物的科学依据

拓展作业 制作“真菌美食”手册 介绍1种真菌食品(如香菇) 附制作步骤(如泡发、烹饪) 采访厨师并总结真菌营养价值

设计说明:

1.评价表与课标对应:紧扣“微生物与健康”核心概念(2022课标9.4),强调科学实践与责任态度融合。

2.分层作业灵活性:

(1)基础作业:确保全员掌握核心知识(如病毒结构)。

(2)提升作业:培养分析能力(如细菌利弊辩证)。

(3)拓展作业:鼓励创新应用(如社区科普)。

3.评价标准清晰化:用具体行为描述替代抽象表述(如“设计抑菌实验”的3星要求明确为“增加变量控制”)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录