辽宁省重点中学协作校2024-2025学年高二下学期期末考试地理试题(图片版、含答案)

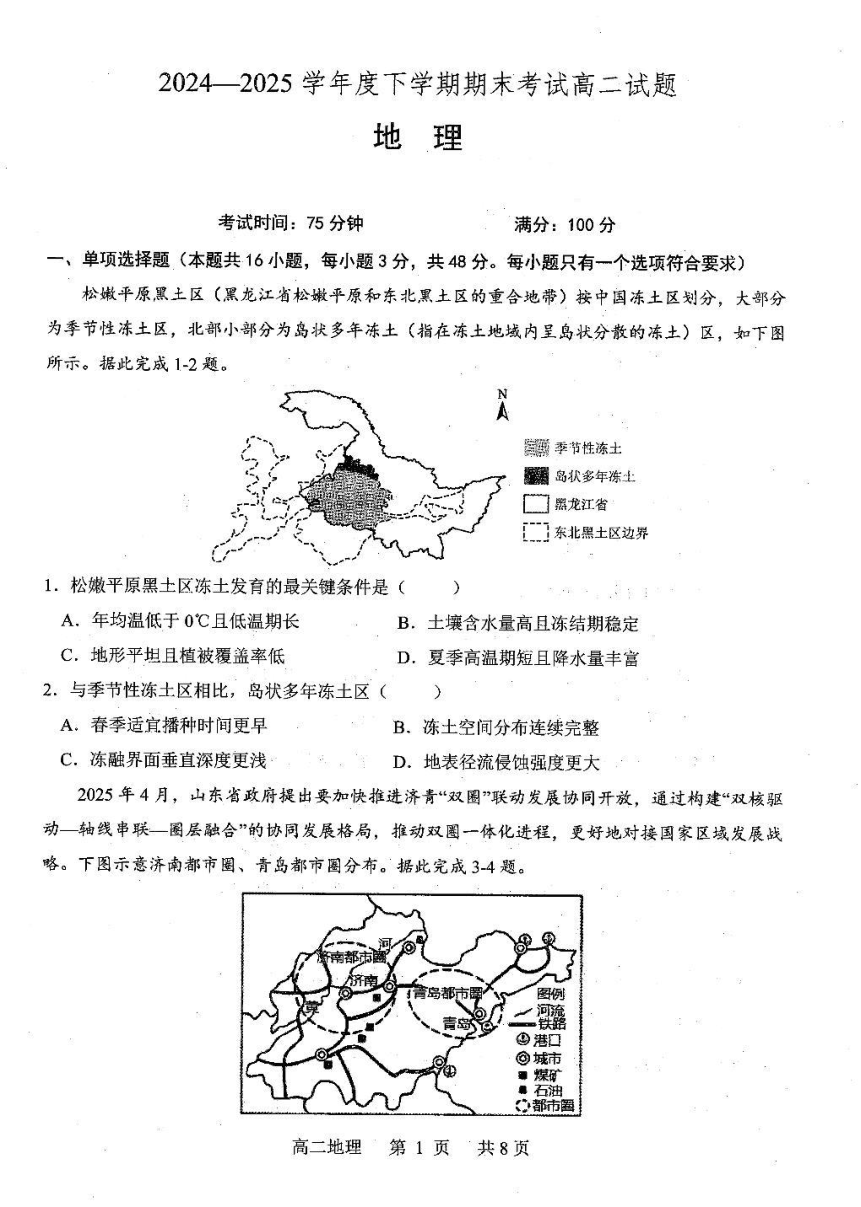

文档属性

| 名称 | 辽宁省重点中学协作校2024-2025学年高二下学期期末考试地理试题(图片版、含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-16 19:40:03 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度下学期期末考试高二试题

地理参考答案

1-5.BCABC 6-10.DDBBC 11-15.ADACD 16.C

17. (1)塔克拉玛干沙漠边缘气候干旱,风沙大,生态环境脆弱,单一治沙方式效果有限(2分);采用生物

治沙可长期固沙但初期植被难存活(2分);工程治沙可快速固沙但工程需定期维护(2分);光伏治沙获

取新能源的同时可减少板下蒸发,保护植物生长,但前期投入成本较高(2分)。(每种方式的优缺点各 1

分)

(2)通过植被恢复、光伏治沙等措施,减少土地沙化,改善生态环境(增强生态系统的稳定性),有利

于生态可持续发展;(2分)通过发展种植、光伏、旅游等产业,增加了产业收益,提高了居民生活水平,

有利于经济可持续发展;(2分)农户通过入股分红、参与产业开发,增加了就业机会(通过社区参与,增

强了居民环保意识,形成共建共享机制,保障治理长期有效性),有利于社会可持续发展。(2分)(生态、

经济、社会三方面各 2分,言之合理即可)

(3)赞同:沙漠腹地光照充足,太阳能资源丰富,光伏发电效益高;光伏板可减少蒸发、降低风速, 改

善沙漠小气候;发电收益可用于沙漠生态修复,实现长期治理;带动沙漠资源开发,提高经济效益。

反对:沙漠腹地基础设施薄弱,光伏设备运输、维护成本高;远离用电市场,电力输送损耗大,经济

效益差;水资源极度匮乏,板下植被成活率低,生态修复难度大。

(只表明观点不给分;表明观点并答出理由,每点 2分,任答两点,言之合理即可)

18.( 1)盆地基底以碳酸盐岩为主( 1分),高山冰雪融水渗入地下,溶解岩石形成含碳酸钙的地下水

( 1分);盆地发育多条断裂带( 1分),为地下水提供上涌通道( 1分);地下水沿断裂带喷出地表时(压

力降低,二氧化碳逸出)( 1分)碳酸钙重新沉淀,发生沉积( 1分);不断喷出的地下水使碳酸钙持续沉

积,逐渐堆积形成锥状的泉华型 “ 冷火山” 。(2分)

(2)第四纪湖相沉积物为疏松黏土、亚黏土,具水平层理,易被侵蚀;(2分)盆地走向近东西向,西

面有缺口,受西风影响,定向风蚀强;(2分)冰雪融水沿裂隙冲刷,与风力共同侵蚀地表。(2分)

(3)海拔高,空气稀薄,人员易缺氧; 5-6月正值换季,昼夜温差大,白天紫外线强易晒伤,夜间气温

骤降易受冻;春季风力大,且盆地地形加剧风沙活动,影响考察安全;表层为未固结沉积物,质地松散,

在气温回升积雪融化加剧及木吉河流水侵蚀作用下,易冲毁道路。(每点 2分,任答两点,言之合理即可)

19.( 1)国内钴矿储量少,国内供给不足;新能源产业快速发展,对钴资源需求持续增长,市场需求

大;全球钴矿集中于少数国家,国内对外依赖性强。(每点 2分,任答两点,言之合理即可)

(2)部分企业面临原料短缺风险,生产中断;钴价上涨,生产成本增加,削弱企业市场竞争力;锂电

1

池生产受限,影响新能源汽车、储能等产业产能(可能延缓新能源产业技术升级);依赖单一进口来源,

产业稳定性受威胁。(每点 2分,任答三点,言之合理即可)

(3)加强国内钴矿勘探、开采,提高资源供给量;拓展钴矿进口渠道(深化与多国合作),降低对单

一国家依赖;建立钴矿战略储备体系,抵御供应及价格风险;研发钴替代材料,加强废旧电子产品和电池

中钴的回收利用。(每点 2分,任答三点,言之合理即可)

解析:

1. A:松嫩平原黑土区南部为季节性冻土区,夏季气温高,年均温高于 0℃,并且冻土发育的关键是“ 冬

季持续低温”而非“ 年均温低于 0℃”。 B:冻土形成的物质基础是土壤中的水分,若含水量不足,即便温

度低也难以发生冻融作用。低温持续时间长且稳定,确保土壤水分能持续冻结。 C:地形平坦并非冻土发

育的必要条件(如大兴安岭山区也存在冻土) ,且黑土区植被以农田和草甸为主,覆盖率较高,植被通过

蒸腾和保温作用影响地温,而非直接决定冻土形成。 D:夏季水热条件主要影响冻土融化(如融深) ,而

非“ 发育”阶段的关键条件。故 B正确。

2. A:多年冻土区冬季更长,春季地温回升慢,表层冻土融化晚,土壤墒情达标时间更晚,春播时间应晚

于季节性冻土区。 B:“ 岛状多年冻土”指冻土呈不连续的岛状分布,与季节性冻土区(连续分布)的特

征相反,该选项与定义矛盾。 C:季节性冻土(松嫩平原典型值 1. 5-2m)夏季通常全部融化,仅冬季冻结。

多年冻土底层为永久冻结层(长期冷量积累大于地热输入,短期气候波动难以破坏深层冻结状态,常年不

融化),表层为活动层。表层夏季融化(通常为 0. 5-2m)且融化深度有限(无法突破永久冻结层),冬季

重新冻结。因此冻融界面(永久冻结层的顶部)垂直深度更浅。 D:多年冻土区年均温更低,融雪速率慢,

径流量小、侵蚀力弱。故 C正确。

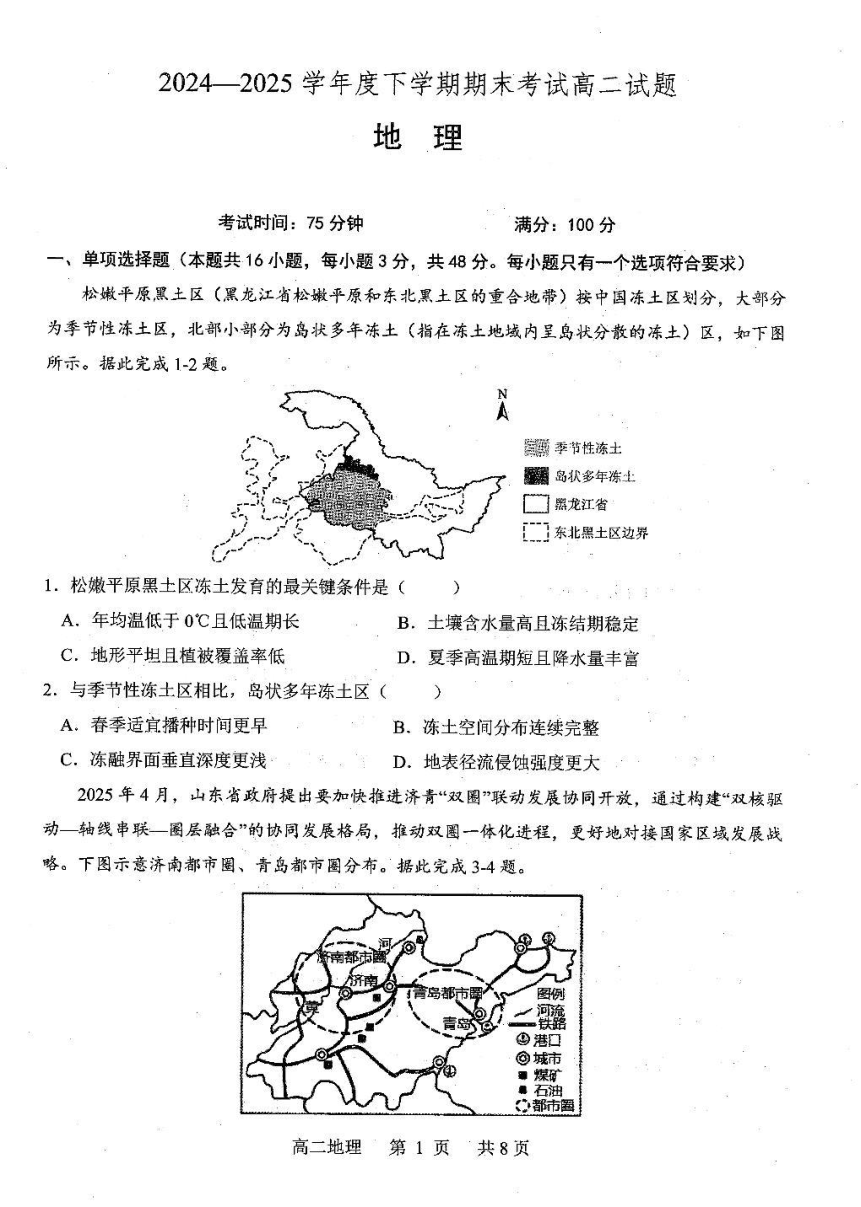

3. A:济南作为省会,以政治、文化、金融和科技产业为主;青岛作为沿海港口城市,侧重海洋经济、制

造业和对外贸易。两者产业互补性强,通过产业协作(如济南的研发与青岛的制造联动)和资源共享,能

有效带动周边城市的产业升级,辐射作用显著。 B:济南和青岛虽存在文化差异,但文化互补对经济辐射

的直接作用较弱,并非核心因素。 C:交通是辐射带动的条件而非根本原因。双核城市的经济实力和产业

互补性是前提,若缺乏产业协作,单纯交通便利难以形成持续辐射。 D:政策支持是辅助因素,山东省对

两地均有政策倾斜,但核心仍是两地自身的产业结构优势和经济基础。故 A正确。

4. ① 消除济南与青岛在产业规划、人才流动、生态治理等方面的政策壁垒(如统一税收优惠、人才落户标

准),避免资源内耗,促进要素自由流动。 ②核心城市已经人口集中,城市等级高,盲目扩大城市规模可

能导致“ 大城市病”(如交通拥堵、房价高涨) ,且一体化效应强调核心城市的功能疏解,而非单纯的发

展核心,规模扩张。 ③建设济青高铁复线、智慧物流枢纽等,缩短时空距离;推动济南的信息技术产业与

青岛的高端制造业形成产业链,提升整体竞争力。 ④“ 均衡发展”表述错误。济南和青岛的资源禀赋不同,

应差异化发展(如济南侧重内陆经济,青岛侧重海洋经济),通过产业联动实现“ 协调发展”而非“ 均衡”。

故 B正确。

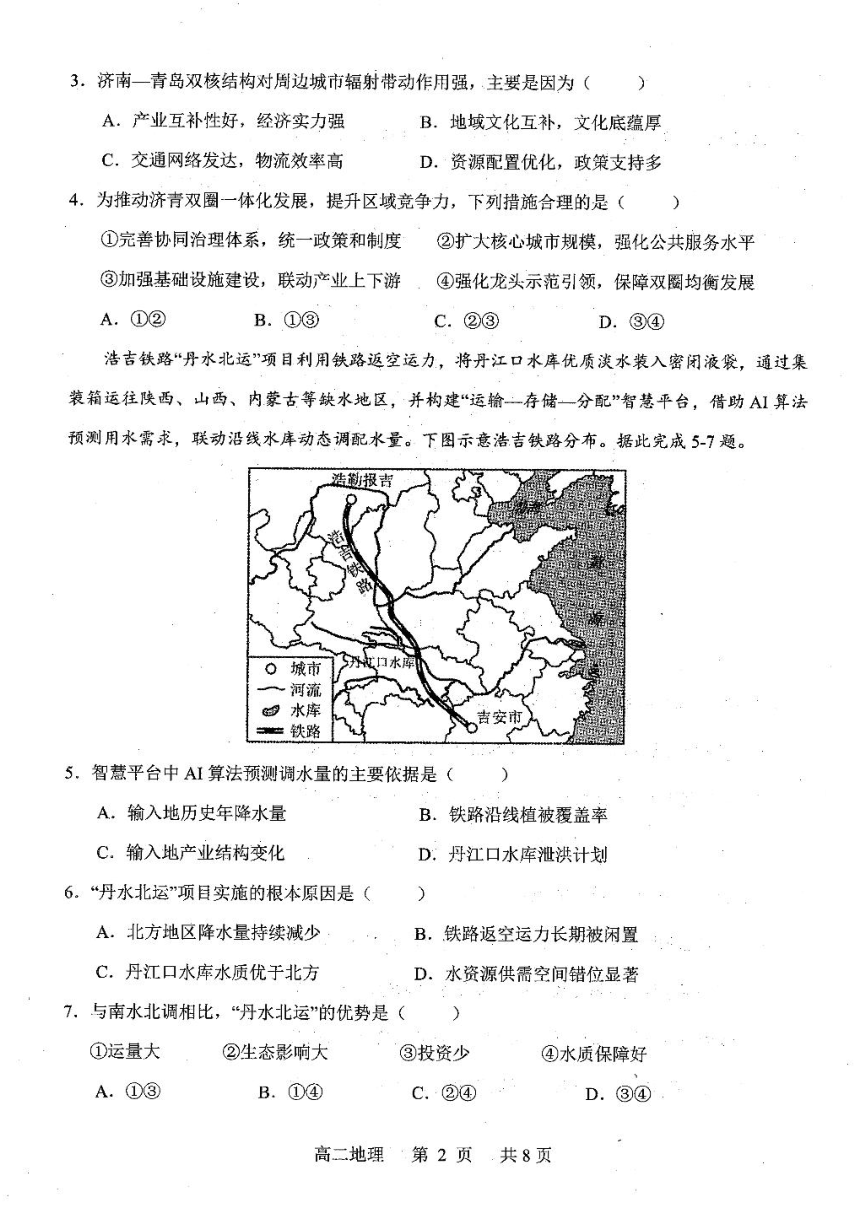

5. A:历史降水量只能反映长期气候特征,无法体现短期用水需求变化,且调水主要应对的是区域水资源供

需矛盾,而非单纯的降水波动。 B:植被覆盖率与调水量无直接关联。植被需水量相对稳定。 C:输入地

的产业结构变化直接影响用水需求(如工业用水量随制造业规模扩大而增加,农业用水量随种植结构调整

而变化)。 D:泄洪计划属于水源地的安全管理措施,与输入地的用水需求无关。AI 算法预测的核心是“ 需

求”而非“ 供给能力”。故 C正确。

6. A:北方地区降水量并未持续减少,且调水的根本原因是“ 供需不匹配”而非单纯的“ 降水减少”。 B:

2

铁路返空运力闲置是项目实施的条件(降低运输成本) ,但非根本原因。若北方地区水资源充足,即便有

空运力也无需调水。 C:丹江口水库水质优良( Ⅱ 类水)是调水的优势之一 ,但北方缺水地区的主要需求

是“ 水量”而非“ 水质”。 D:丹江口水库所在的南方地区水资源丰富而陕西、山西、内蒙古等北方地区

水资源短缺,且北方地区工业、农业用水需求大,供需矛盾突出。该项目通过铁路运输实现水资源空间调

配,根本上是为解决“ 供需空间错位”问题。故 D正确。

7. ①南水北调设计年调水量大,而“ 丹水北运”依托铁路运输,运量有限且不连续。 ②南水北调需开挖河

道、淹没土地,而“ 丹水北运”依托铁路运输,无需大规模工程占地,生态扰动范围缩小至站点周边,生

态影响更小。 ③南水北调需建设庞大的输水渠道,投资巨大;而“ 丹水北运”利用现有浩吉铁路返空车厢

运输,仅需改造集装箱和建设少量存储设施,投资成本显著降低。 ④“ 丹水北运”采用密闭液袋运输,避

免沿途污染。故 D正确。

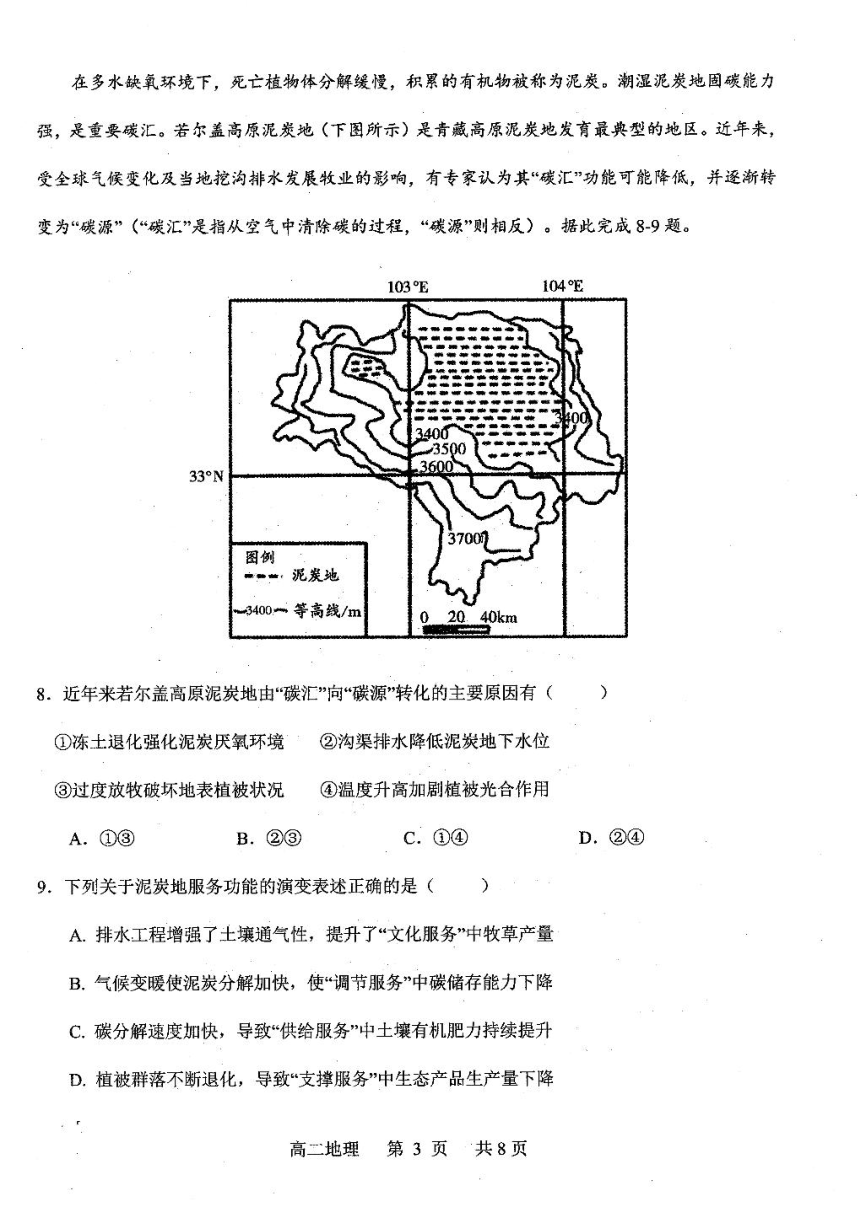

8. ①错误:冻土退化会减弱厌氧环境(冻土融化导致地下水位下降,通气性增强),促进分解。 ②正确:

挖沟排水使原本湿润缺氧的泥炭地暴露于空气中,氧气进入后,好氧微生物活动增强,加速泥炭中有机质

的分解,释放二氧化碳。 ③ 正确:过度放牧破坏植被,减少碳吸收,且植被覆盖降低会加剧泥炭暴露分

解。④错误:温度升高若促进光合作用,会增加碳汇,与“ 碳源” 转化矛盾。故 B正确。

9. A:牧草生长,属于“ 供给服务”(提供农产品)。 B:自然环境的“ 调节服务”包括碳储存、气候

调节等功能。全球变暖导致泥炭分解加速,二氧化碳释放增加,碳储存能力减弱,属于调节服务功能退化。 C:

碳分解初期会释放养分,短期内可能提升土壤肥力,但长期持续分解会导致肥力下降,且土壤肥力变化侧

重属于“ 支撑服务”。D:“ 生态产品生产量”属于“ 供给服务”(如提供木材、药材)。故 B正确。

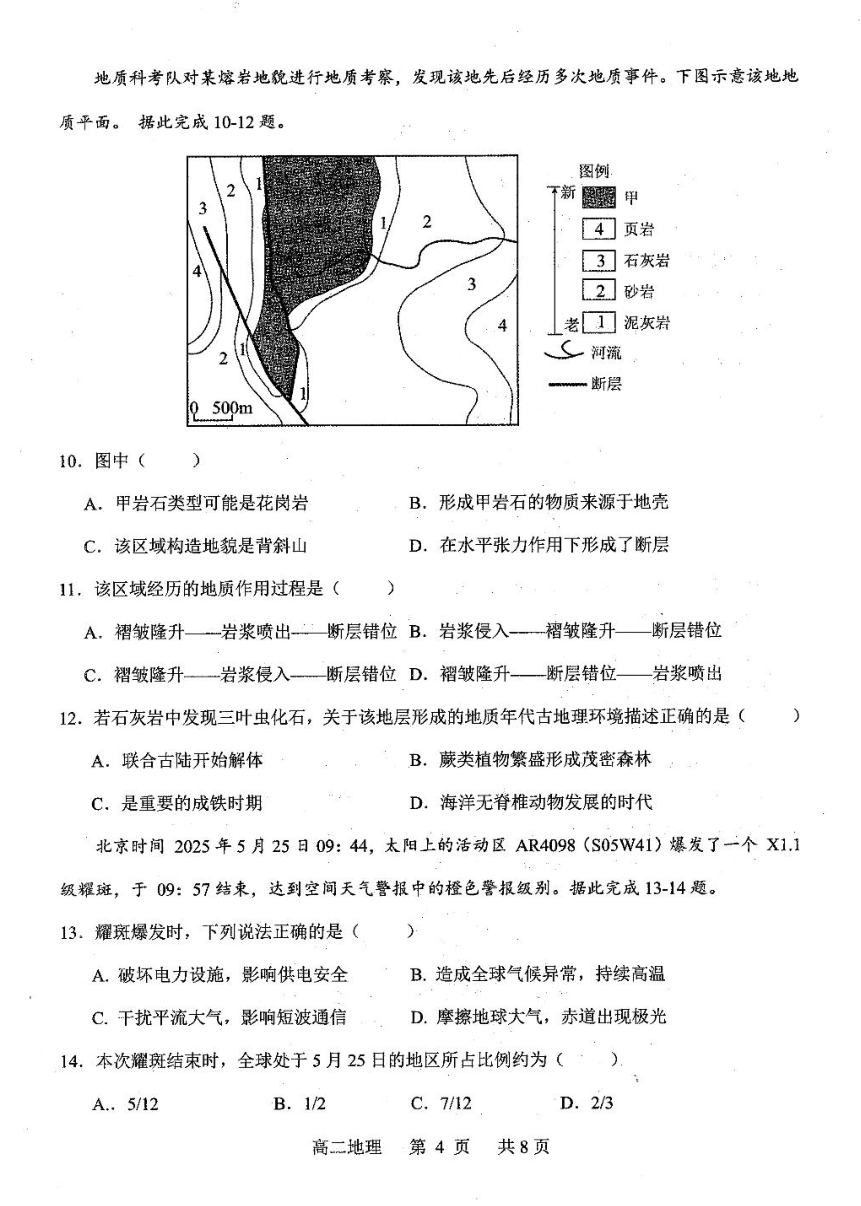

10. A:熔岩地貌,岩浆喷出地表,应为喷出岩(如玄武岩),花岗岩属于侵入岩。 B:岩浆来源于地幔软流

层 C:根据河流流向判断甲岩层地势高,岩层从中间到两翼由泥灰岩-砂岩-石灰岩-页岩,中间岩层老,

两翼新,为背斜。 D:断层线两侧岩层出现明显错位,但并未标注岩层垂直位移方向,无法判断。故 C正

确。

11. 岩层 1-3以及甲均出现断裂带,所以断层错位发生的时间最晚。甲岩石(喷出岩)穿切褶皱岩层,表

明岩浆在岩层褶皱后喷出地表。故 A正确。

12. A:联合古陆解体发生在中生代,晚于三叶虫生存的古生代。 B:蕨类植物繁盛期为晚古生代(石炭纪、

二叠纪),晚于三叶虫时代(寒武纪)。 C:前寒武纪是地球主要的成铁期。 D:古生代为海洋无脊椎动

物发展的时代。故 D正确。

13. A:耀斑爆发时,高能带电粒子到达地球后,可能干扰地球磁场,引发地磁暴。地磁暴会在地面电网

中诱发感应电流,破坏变压器等电力设施,影响供电安全。 B:太阳活动对气候的影响是长期、间接且

复杂的,目前没有证据表明单次耀斑爆发会直接造成全球气候异常或持续高温。气候异常是多种因素共同

作用的结果,耀斑的影响并不显著,因此该选项错误。 C:耀斑释放的电磁辐射会干扰地球电离层,而

不是平流层。电离层是短波通信的关键环节,其被干扰会导致短波通信中断。 D:极光的形成是由于高能

带电粒子受地球磁场引导,轰击两极地区的高层大气。赤道地区磁场较弱,高能粒子难以到达,不会出现

极光。故 A正确。

14. 当北京时间(东八区)为 2025年 5月 25 日 09:57时, 0点经线位于西二区,经度约为 29° W。从 29°

W向东到 180° 经线为 5月 25 日,跨经度 209° ,全球共 360° ,则处于 5月 25 日的范围约占 209° ÷360°

=7/12。故 C正确。

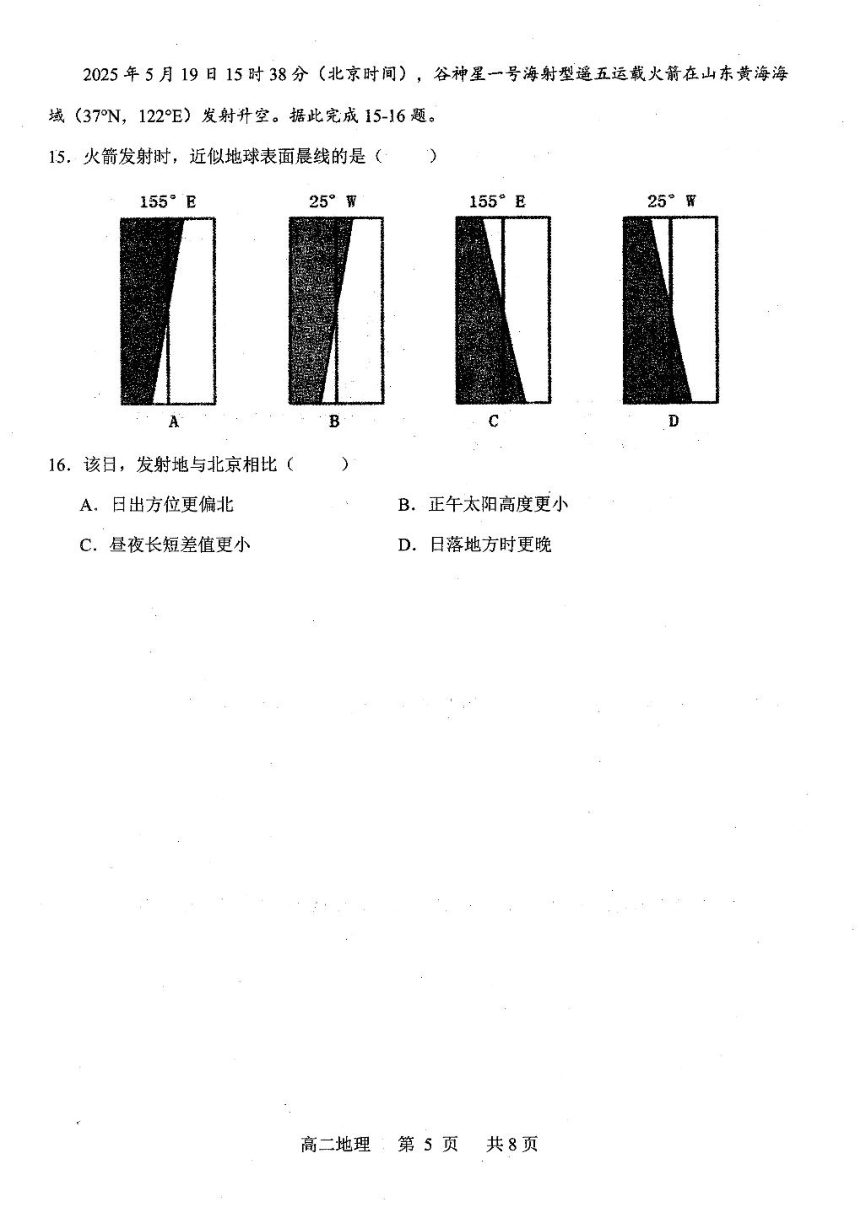

15. 5月 19日太阳直射北半球,北半球昼长夜短。北京时间 15时 38分, 晨线与赤道交点为 6点,6点对应

的经线约为 25° W。故 D正确。

16. A:两地纬度不同,日出方位角随纬度变化,北京纬度更高,日出方位角更偏北。 B:发射地纬度( 37

° N)低于北京(40° N),距离太阳直射点越近,正午太阳高度越大。 C:纬度越高,昼夜长短差值越大。

发射地纬度低于北京,昼夜长短差值更小。 D:太阳直射北半球,北京纬度更偏北、昼长更长,日落地方

时更晚。故 C正确。

3

地理参考答案

1-5.BCABC 6-10.DDBBC 11-15.ADACD 16.C

17. (1)塔克拉玛干沙漠边缘气候干旱,风沙大,生态环境脆弱,单一治沙方式效果有限(2分);采用生物

治沙可长期固沙但初期植被难存活(2分);工程治沙可快速固沙但工程需定期维护(2分);光伏治沙获

取新能源的同时可减少板下蒸发,保护植物生长,但前期投入成本较高(2分)。(每种方式的优缺点各 1

分)

(2)通过植被恢复、光伏治沙等措施,减少土地沙化,改善生态环境(增强生态系统的稳定性),有利

于生态可持续发展;(2分)通过发展种植、光伏、旅游等产业,增加了产业收益,提高了居民生活水平,

有利于经济可持续发展;(2分)农户通过入股分红、参与产业开发,增加了就业机会(通过社区参与,增

强了居民环保意识,形成共建共享机制,保障治理长期有效性),有利于社会可持续发展。(2分)(生态、

经济、社会三方面各 2分,言之合理即可)

(3)赞同:沙漠腹地光照充足,太阳能资源丰富,光伏发电效益高;光伏板可减少蒸发、降低风速, 改

善沙漠小气候;发电收益可用于沙漠生态修复,实现长期治理;带动沙漠资源开发,提高经济效益。

反对:沙漠腹地基础设施薄弱,光伏设备运输、维护成本高;远离用电市场,电力输送损耗大,经济

效益差;水资源极度匮乏,板下植被成活率低,生态修复难度大。

(只表明观点不给分;表明观点并答出理由,每点 2分,任答两点,言之合理即可)

18.( 1)盆地基底以碳酸盐岩为主( 1分),高山冰雪融水渗入地下,溶解岩石形成含碳酸钙的地下水

( 1分);盆地发育多条断裂带( 1分),为地下水提供上涌通道( 1分);地下水沿断裂带喷出地表时(压

力降低,二氧化碳逸出)( 1分)碳酸钙重新沉淀,发生沉积( 1分);不断喷出的地下水使碳酸钙持续沉

积,逐渐堆积形成锥状的泉华型 “ 冷火山” 。(2分)

(2)第四纪湖相沉积物为疏松黏土、亚黏土,具水平层理,易被侵蚀;(2分)盆地走向近东西向,西

面有缺口,受西风影响,定向风蚀强;(2分)冰雪融水沿裂隙冲刷,与风力共同侵蚀地表。(2分)

(3)海拔高,空气稀薄,人员易缺氧; 5-6月正值换季,昼夜温差大,白天紫外线强易晒伤,夜间气温

骤降易受冻;春季风力大,且盆地地形加剧风沙活动,影响考察安全;表层为未固结沉积物,质地松散,

在气温回升积雪融化加剧及木吉河流水侵蚀作用下,易冲毁道路。(每点 2分,任答两点,言之合理即可)

19.( 1)国内钴矿储量少,国内供给不足;新能源产业快速发展,对钴资源需求持续增长,市场需求

大;全球钴矿集中于少数国家,国内对外依赖性强。(每点 2分,任答两点,言之合理即可)

(2)部分企业面临原料短缺风险,生产中断;钴价上涨,生产成本增加,削弱企业市场竞争力;锂电

1

池生产受限,影响新能源汽车、储能等产业产能(可能延缓新能源产业技术升级);依赖单一进口来源,

产业稳定性受威胁。(每点 2分,任答三点,言之合理即可)

(3)加强国内钴矿勘探、开采,提高资源供给量;拓展钴矿进口渠道(深化与多国合作),降低对单

一国家依赖;建立钴矿战略储备体系,抵御供应及价格风险;研发钴替代材料,加强废旧电子产品和电池

中钴的回收利用。(每点 2分,任答三点,言之合理即可)

解析:

1. A:松嫩平原黑土区南部为季节性冻土区,夏季气温高,年均温高于 0℃,并且冻土发育的关键是“ 冬

季持续低温”而非“ 年均温低于 0℃”。 B:冻土形成的物质基础是土壤中的水分,若含水量不足,即便温

度低也难以发生冻融作用。低温持续时间长且稳定,确保土壤水分能持续冻结。 C:地形平坦并非冻土发

育的必要条件(如大兴安岭山区也存在冻土) ,且黑土区植被以农田和草甸为主,覆盖率较高,植被通过

蒸腾和保温作用影响地温,而非直接决定冻土形成。 D:夏季水热条件主要影响冻土融化(如融深) ,而

非“ 发育”阶段的关键条件。故 B正确。

2. A:多年冻土区冬季更长,春季地温回升慢,表层冻土融化晚,土壤墒情达标时间更晚,春播时间应晚

于季节性冻土区。 B:“ 岛状多年冻土”指冻土呈不连续的岛状分布,与季节性冻土区(连续分布)的特

征相反,该选项与定义矛盾。 C:季节性冻土(松嫩平原典型值 1. 5-2m)夏季通常全部融化,仅冬季冻结。

多年冻土底层为永久冻结层(长期冷量积累大于地热输入,短期气候波动难以破坏深层冻结状态,常年不

融化),表层为活动层。表层夏季融化(通常为 0. 5-2m)且融化深度有限(无法突破永久冻结层),冬季

重新冻结。因此冻融界面(永久冻结层的顶部)垂直深度更浅。 D:多年冻土区年均温更低,融雪速率慢,

径流量小、侵蚀力弱。故 C正确。

3. A:济南作为省会,以政治、文化、金融和科技产业为主;青岛作为沿海港口城市,侧重海洋经济、制

造业和对外贸易。两者产业互补性强,通过产业协作(如济南的研发与青岛的制造联动)和资源共享,能

有效带动周边城市的产业升级,辐射作用显著。 B:济南和青岛虽存在文化差异,但文化互补对经济辐射

的直接作用较弱,并非核心因素。 C:交通是辐射带动的条件而非根本原因。双核城市的经济实力和产业

互补性是前提,若缺乏产业协作,单纯交通便利难以形成持续辐射。 D:政策支持是辅助因素,山东省对

两地均有政策倾斜,但核心仍是两地自身的产业结构优势和经济基础。故 A正确。

4. ① 消除济南与青岛在产业规划、人才流动、生态治理等方面的政策壁垒(如统一税收优惠、人才落户标

准),避免资源内耗,促进要素自由流动。 ②核心城市已经人口集中,城市等级高,盲目扩大城市规模可

能导致“ 大城市病”(如交通拥堵、房价高涨) ,且一体化效应强调核心城市的功能疏解,而非单纯的发

展核心,规模扩张。 ③建设济青高铁复线、智慧物流枢纽等,缩短时空距离;推动济南的信息技术产业与

青岛的高端制造业形成产业链,提升整体竞争力。 ④“ 均衡发展”表述错误。济南和青岛的资源禀赋不同,

应差异化发展(如济南侧重内陆经济,青岛侧重海洋经济),通过产业联动实现“ 协调发展”而非“ 均衡”。

故 B正确。

5. A:历史降水量只能反映长期气候特征,无法体现短期用水需求变化,且调水主要应对的是区域水资源供

需矛盾,而非单纯的降水波动。 B:植被覆盖率与调水量无直接关联。植被需水量相对稳定。 C:输入地

的产业结构变化直接影响用水需求(如工业用水量随制造业规模扩大而增加,农业用水量随种植结构调整

而变化)。 D:泄洪计划属于水源地的安全管理措施,与输入地的用水需求无关。AI 算法预测的核心是“ 需

求”而非“ 供给能力”。故 C正确。

6. A:北方地区降水量并未持续减少,且调水的根本原因是“ 供需不匹配”而非单纯的“ 降水减少”。 B:

2

铁路返空运力闲置是项目实施的条件(降低运输成本) ,但非根本原因。若北方地区水资源充足,即便有

空运力也无需调水。 C:丹江口水库水质优良( Ⅱ 类水)是调水的优势之一 ,但北方缺水地区的主要需求

是“ 水量”而非“ 水质”。 D:丹江口水库所在的南方地区水资源丰富而陕西、山西、内蒙古等北方地区

水资源短缺,且北方地区工业、农业用水需求大,供需矛盾突出。该项目通过铁路运输实现水资源空间调

配,根本上是为解决“ 供需空间错位”问题。故 D正确。

7. ①南水北调设计年调水量大,而“ 丹水北运”依托铁路运输,运量有限且不连续。 ②南水北调需开挖河

道、淹没土地,而“ 丹水北运”依托铁路运输,无需大规模工程占地,生态扰动范围缩小至站点周边,生

态影响更小。 ③南水北调需建设庞大的输水渠道,投资巨大;而“ 丹水北运”利用现有浩吉铁路返空车厢

运输,仅需改造集装箱和建设少量存储设施,投资成本显著降低。 ④“ 丹水北运”采用密闭液袋运输,避

免沿途污染。故 D正确。

8. ①错误:冻土退化会减弱厌氧环境(冻土融化导致地下水位下降,通气性增强),促进分解。 ②正确:

挖沟排水使原本湿润缺氧的泥炭地暴露于空气中,氧气进入后,好氧微生物活动增强,加速泥炭中有机质

的分解,释放二氧化碳。 ③ 正确:过度放牧破坏植被,减少碳吸收,且植被覆盖降低会加剧泥炭暴露分

解。④错误:温度升高若促进光合作用,会增加碳汇,与“ 碳源” 转化矛盾。故 B正确。

9. A:牧草生长,属于“ 供给服务”(提供农产品)。 B:自然环境的“ 调节服务”包括碳储存、气候

调节等功能。全球变暖导致泥炭分解加速,二氧化碳释放增加,碳储存能力减弱,属于调节服务功能退化。 C:

碳分解初期会释放养分,短期内可能提升土壤肥力,但长期持续分解会导致肥力下降,且土壤肥力变化侧

重属于“ 支撑服务”。D:“ 生态产品生产量”属于“ 供给服务”(如提供木材、药材)。故 B正确。

10. A:熔岩地貌,岩浆喷出地表,应为喷出岩(如玄武岩),花岗岩属于侵入岩。 B:岩浆来源于地幔软流

层 C:根据河流流向判断甲岩层地势高,岩层从中间到两翼由泥灰岩-砂岩-石灰岩-页岩,中间岩层老,

两翼新,为背斜。 D:断层线两侧岩层出现明显错位,但并未标注岩层垂直位移方向,无法判断。故 C正

确。

11. 岩层 1-3以及甲均出现断裂带,所以断层错位发生的时间最晚。甲岩石(喷出岩)穿切褶皱岩层,表

明岩浆在岩层褶皱后喷出地表。故 A正确。

12. A:联合古陆解体发生在中生代,晚于三叶虫生存的古生代。 B:蕨类植物繁盛期为晚古生代(石炭纪、

二叠纪),晚于三叶虫时代(寒武纪)。 C:前寒武纪是地球主要的成铁期。 D:古生代为海洋无脊椎动

物发展的时代。故 D正确。

13. A:耀斑爆发时,高能带电粒子到达地球后,可能干扰地球磁场,引发地磁暴。地磁暴会在地面电网

中诱发感应电流,破坏变压器等电力设施,影响供电安全。 B:太阳活动对气候的影响是长期、间接且

复杂的,目前没有证据表明单次耀斑爆发会直接造成全球气候异常或持续高温。气候异常是多种因素共同

作用的结果,耀斑的影响并不显著,因此该选项错误。 C:耀斑释放的电磁辐射会干扰地球电离层,而

不是平流层。电离层是短波通信的关键环节,其被干扰会导致短波通信中断。 D:极光的形成是由于高能

带电粒子受地球磁场引导,轰击两极地区的高层大气。赤道地区磁场较弱,高能粒子难以到达,不会出现

极光。故 A正确。

14. 当北京时间(东八区)为 2025年 5月 25 日 09:57时, 0点经线位于西二区,经度约为 29° W。从 29°

W向东到 180° 经线为 5月 25 日,跨经度 209° ,全球共 360° ,则处于 5月 25 日的范围约占 209° ÷360°

=7/12。故 C正确。

15. 5月 19日太阳直射北半球,北半球昼长夜短。北京时间 15时 38分, 晨线与赤道交点为 6点,6点对应

的经线约为 25° W。故 D正确。

16. A:两地纬度不同,日出方位角随纬度变化,北京纬度更高,日出方位角更偏北。 B:发射地纬度( 37

° N)低于北京(40° N),距离太阳直射点越近,正午太阳高度越大。 C:纬度越高,昼夜长短差值越大。

发射地纬度低于北京,昼夜长短差值更小。 D:太阳直射北半球,北京纬度更偏北、昼长更长,日落地方

时更晚。故 C正确。

3

同课章节目录