23《月迹》课件

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

月 迹

贾平凹

培养热爱生活、追求美好事物的情怀。

学习目标

知识与能力

会认本课6 个生字,认识多音字“悄、累”,理解生字组成的词语,积累字词。

过程与方法

理清课文的写作顺序,把握寻月过程中孩童的心理及其发展变化过程。

情感、态度与价值观

教学重点:

读懂课文内容,理解“月亮属于我们每个人”的含义。

教学难点:

体会作者在回忆童年美好生活时所表达出的热爱生活,热爱家乡的感情。

学习重难点

一、导入新课

美丽的月景

美丽的月景

美丽的月景

嫦娥奔月

自古以来,人们就借月亮表达对祖国,对故乡,对远方的亲人的思念之情,尤其是在中秋节这天晚上,人们追寻着月亮,欣赏着月亮。贾平凹先生的《月迹》一文,用儿童的眼睛去寻找月亮。

下面我们就一起和作者回到童年里的那个中秋节的晚上,一起去寻找月亮,欣赏月光下的美景吧!

贾平凹:1952 年2 月21 日出生于陕西省商洛市丹凤县棣花镇。著有小说集 《下棋》《天狗》; 长篇小说 《浮躁》《废都》;散文集《月迹》《心迹》《爱的踪迹》等。

走近作者

听范读,边听边画出文中的生字,注意生字的读音。

一、初读感知,学习字词。

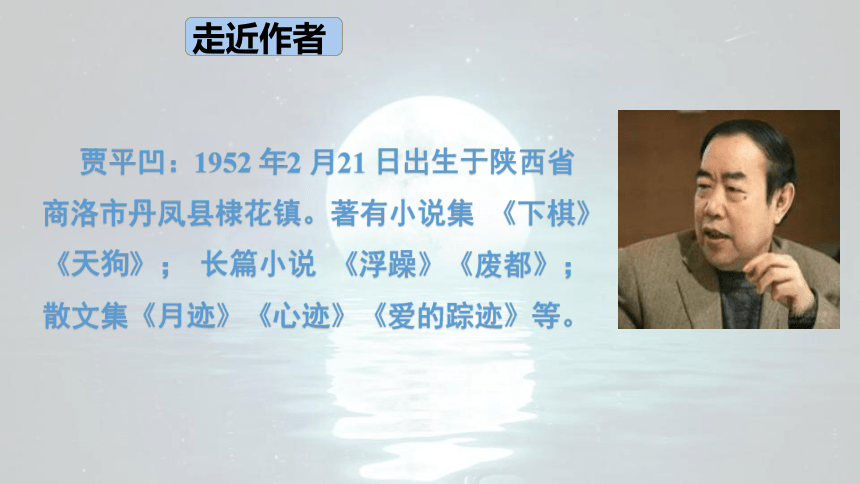

累

léi (果实累累)

lěi (长年累月)

lèi (劳累)

读一读下面的句子,看看你有什么发现?

院子的中央处,是那棵粗粗的桂树,疏疏的枝,疏疏的叶,桂花还没有开,却有了累累的骨朵儿了。

.

读一读:树上这累累(léi)的果实,是对他长年累(lěi)月不辞劳累(lèi)的回报。

.

.

.

多音字

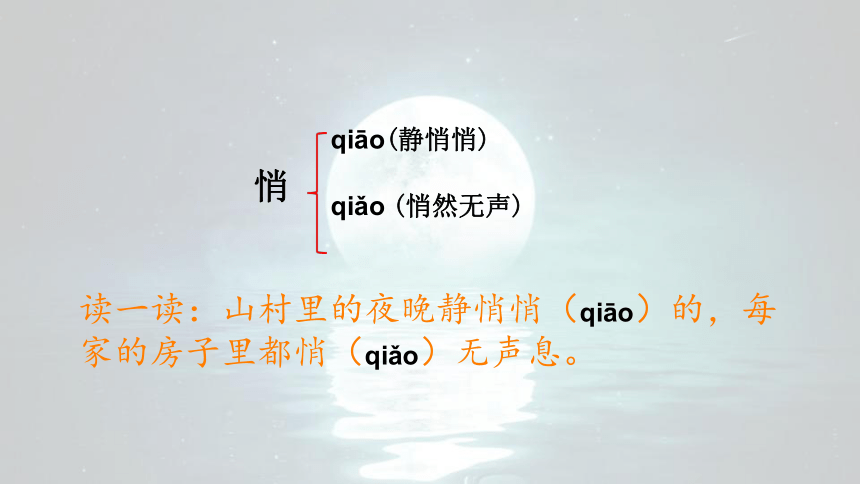

悄

qiāo(静悄悄)

qiǎo (悄然无声)

读一读:山村里的夜晚静悄悄(qiāo)的,每家的房子里都悄(qiǎo)无声息。

近义词

反义词

词语解释配对

第一部分(1-2) :写月亮匆匆来去。

第二部分(3-23) :写寻月过程。

第三部分(24) :写沙滩议月。

段落划分

二、再读课文,明确课文结构、确定教学重点。

1.思考:文章写了什么时间、什么地点、什么人的什么事情?重点写了什么内容?

2.边读边圈画时间、地点、人物、事件。

3.圈画课文重点情节。

重点——寻月亮

时间——中秋的夜里

地点——中堂里、院子里、院门外

人物——奶奶、我、弟弟、妹妹

事件——盼月亮、寻月亮、议月亮

三、研读课文。

要求:月亮是什么呢?

朗读课文,从文章中找出具体描写月亮的语句,一边读一边画。

中秋节的夜晚,人们必做的一件事情就是赏月,这一家子也不例外,但月亮却像个调皮的孩子一样和孩子们玩起了躲猫猫的游戏,孩子们等了好久还是不见月亮的踪影,只好回中堂里缠着奶奶给他们讲故事,奶奶讲了一个又一个,孩子们听得津津有味,可奶奶的思想却开了小差——她突然说:“月亮进来了!”在她的指引下孩子们终于寻到了月亮——

你们找到月亮了吗?在哪找到的?你找的月亮是什么样子的?

我们看时,那竹窗帘儿里,果然有了月亮,款款地,悄没声儿地溜进来,出现在窗前的穿衣镜上了:原来月亮是长了腿的,爬着那竹帘格儿,先是一个白道儿,再是半圆,渐渐地爬得高了,穿衣镜上的圆便满盈了。

月亮还在竹帘儿上爬,那满圆却慢慢儿又亏了,缺了;末了,便全没了踪迹,只留下一个空镜,一个失望。

(1)镜中看月。

“款款地”把月亮上升时的动态给拟人化了,让我们仿佛看到了一位少女迈着轻盈的步子在缓缓地向我们走来。

竹帘儿上的月亮是怎么进来的?

“款款、溜”写出了月亮什么样形态?

孩子们终于盼来月亮时的心情是什么样的?

后来月亮又匆匆地走了,那时孩子们的心情又是什么样子的?

高兴

失望

(2)院中望月。

你们还在哪里找到了月亮?

院中望月

在院子里,孩子们都看到了什么?

月光、桂树、月亮

什么样的月光?什么样的桂树?什么样的月亮?

运用比喻的修辞手法,把桂树“累累的骨朵儿”比喻成“繁星儿”,生动形象地写出了桂花骨朵儿的细密白亮的特点,表达作者的喜爱之情。

用了什么样的写法?这样写有什么好处?

这段话可以感受到孩子们丰富的想象力。

“疏疏”写出了枝叶不是很茂盛。“累累”点出了花骨朵儿很多,与稀疏的枝叶形成了对比。

进院了的白光,是玉玉的,银银的,灯光也没有这般儿亮的。院子中央处,是那棵粗粗的桂树,疏疏的枝,疏疏的叶,桂花还没有开,却有了累累的骨朵儿了。我们都走近去,不知道那个满圆儿去哪儿了。却疑心这骨朵儿是繁星儿变的;

一个很漂亮的女子,孩子们才知道原来只有漂亮的孩子才配在月亮里,我们中三妹最漂亮,我们不觉开始羡慕嫉妒起三妹来,可当三妹说月亮是属于她的时,大家便争执起来。

后来是奶奶告诉我们月亮里有人了,谁呀?

嫦娥

总结孩子心理的变化:

羡慕——嫉妒——争执

(3)河中寻月

院门外,便是一条小河。河水细细的,却漫着一大片的净沙;全没白日那么的粗糙,灿灿地闪着银光,柔柔和和地像水面了。我们从沙滩上跑过去,弟弟刚站到河的上湾,就大呼小叫了:“月亮在这儿!”

妹妹几乎同时在下湾喊道:“月亮在这儿!”

(4)眼瞳见月

我两处去看了,两处的水里都有月亮,沿着河沿跑,而且哪一处的水里都有月亮了。我们都看起天上,我突然又在弟弟妹妹的眼睛里看见了小小的月亮。我想,我的眼睛里也一定是会有的。噢,月亮竟是这么多的:只要你愿意,它就有了哩。

你是怎么理解这句话的?

只要你愿意去发现,美无处不在,希望无处不在。“它就有哩”富含童真童趣。

只要主动去追寻,就能发现美好的事物。

这句话通过作者的眼睛告诉我们,月亮是无处不在的。

我们就坐在沙滩上,掬着沙儿,瞧那光辉,我说:“你们说,月亮是个什么呢 ”

“月亮是我所要的。”弟弟说。

“月亮是个好。”妹妹说。

我同意他们的话。正像奶奶说的那样:它是属于我们的,每个人的。我们就又仰起头来看那天上的月亮,月亮白光光的,在天空上。我突然觉得,我们有了月亮,那无边无际的天空也是我们的了:那月亮不是我们按在天空上的印章吗 大家都觉得满足了,身子也来了困意,就坐在沙滩上,相依相偎地甜甜地睡了一会儿。

(5)沙滩议月

你是怎么理解这句话的?

“我们”是月亮的主人,拥有了月亮,就拥有了天空,表现了孩子们丰富的想象力,照应了文章的开头。

(1)寻月心理变化。

A.寻月过程中孩童心理的发展变化过程表现了什么?

四、总结本文线索——明线是“月亮运行之迹”,暗线是“孩童心理变化之迹”。

失望——羡慕——嫉妒——争执——“越发觉得奇了”——“都觉得满足”。

因一时的不了解而产生的失望之情反衬了孩子们渴望了解外界事物的强烈好奇心。

因不能拥有月亮而产生的嫉妒和争执,反衬出孩子们争强好胜的心理。

大家“越发觉得奇了”同样表现了孩子们渴望了解外界事物的强烈好奇心。

认识到“月亮是属于我们的,每个人的”,都“觉得满足”,没有一个人想独占月亮,只要大家都拥有就好,表现了童心的纯洁美好。

B.这些孩子们心理的变化过程表现出了什么呢?

(2)作者为什么要以“月迹”为标题?写孩子们对月迹的追寻有什么意义?

“月迹”可以理解为月亮在孩子心中留下的美好印迹,也可以理解为月的变化轨迹,寻月的过程就是寻找美的过程,它有轨迹。

(3)这篇文章与传统的吟咏月亮的诗文在思想感情上有什么显著的不同?

传统的吟咏月亮的诗文,常以月亮的圆缺比拟人世的盛衰,抒发伤感乱离、期盼团聚的思想感情。本文的不同就在于通过月亮抒发对于美好事物的追求,作品的感情基调是温馨融洽、积极向上的。

课文结构

文章通过记叙一场饶有情趣的寻月活动,展现了美丽的月色,赞美了孩子美丽纯洁的心灵,表达了孩子们追求美好事物的纯真愿望。同时告诉人们:美属于每一个人,人人都应该拥有美。

课文主旨

在寻月的过程中,孩子们沐浴在皎洁的月光下,既欣赏到美丽的月色,又表达了纯真的愿望——美好的事物人人都享有。寻月的过程就是孩子们追求美的过程。

课堂小结

月 迹

贾平凹

培养热爱生活、追求美好事物的情怀。

学习目标

知识与能力

会认本课6 个生字,认识多音字“悄、累”,理解生字组成的词语,积累字词。

过程与方法

理清课文的写作顺序,把握寻月过程中孩童的心理及其发展变化过程。

情感、态度与价值观

教学重点:

读懂课文内容,理解“月亮属于我们每个人”的含义。

教学难点:

体会作者在回忆童年美好生活时所表达出的热爱生活,热爱家乡的感情。

学习重难点

一、导入新课

美丽的月景

美丽的月景

美丽的月景

嫦娥奔月

自古以来,人们就借月亮表达对祖国,对故乡,对远方的亲人的思念之情,尤其是在中秋节这天晚上,人们追寻着月亮,欣赏着月亮。贾平凹先生的《月迹》一文,用儿童的眼睛去寻找月亮。

下面我们就一起和作者回到童年里的那个中秋节的晚上,一起去寻找月亮,欣赏月光下的美景吧!

贾平凹:1952 年2 月21 日出生于陕西省商洛市丹凤县棣花镇。著有小说集 《下棋》《天狗》; 长篇小说 《浮躁》《废都》;散文集《月迹》《心迹》《爱的踪迹》等。

走近作者

听范读,边听边画出文中的生字,注意生字的读音。

一、初读感知,学习字词。

累

léi (果实累累)

lěi (长年累月)

lèi (劳累)

读一读下面的句子,看看你有什么发现?

院子的中央处,是那棵粗粗的桂树,疏疏的枝,疏疏的叶,桂花还没有开,却有了累累的骨朵儿了。

.

读一读:树上这累累(léi)的果实,是对他长年累(lěi)月不辞劳累(lèi)的回报。

.

.

.

多音字

悄

qiāo(静悄悄)

qiǎo (悄然无声)

读一读:山村里的夜晚静悄悄(qiāo)的,每家的房子里都悄(qiǎo)无声息。

近义词

反义词

词语解释配对

第一部分(1-2) :写月亮匆匆来去。

第二部分(3-23) :写寻月过程。

第三部分(24) :写沙滩议月。

段落划分

二、再读课文,明确课文结构、确定教学重点。

1.思考:文章写了什么时间、什么地点、什么人的什么事情?重点写了什么内容?

2.边读边圈画时间、地点、人物、事件。

3.圈画课文重点情节。

重点——寻月亮

时间——中秋的夜里

地点——中堂里、院子里、院门外

人物——奶奶、我、弟弟、妹妹

事件——盼月亮、寻月亮、议月亮

三、研读课文。

要求:月亮是什么呢?

朗读课文,从文章中找出具体描写月亮的语句,一边读一边画。

中秋节的夜晚,人们必做的一件事情就是赏月,这一家子也不例外,但月亮却像个调皮的孩子一样和孩子们玩起了躲猫猫的游戏,孩子们等了好久还是不见月亮的踪影,只好回中堂里缠着奶奶给他们讲故事,奶奶讲了一个又一个,孩子们听得津津有味,可奶奶的思想却开了小差——她突然说:“月亮进来了!”在她的指引下孩子们终于寻到了月亮——

你们找到月亮了吗?在哪找到的?你找的月亮是什么样子的?

我们看时,那竹窗帘儿里,果然有了月亮,款款地,悄没声儿地溜进来,出现在窗前的穿衣镜上了:原来月亮是长了腿的,爬着那竹帘格儿,先是一个白道儿,再是半圆,渐渐地爬得高了,穿衣镜上的圆便满盈了。

月亮还在竹帘儿上爬,那满圆却慢慢儿又亏了,缺了;末了,便全没了踪迹,只留下一个空镜,一个失望。

(1)镜中看月。

“款款地”把月亮上升时的动态给拟人化了,让我们仿佛看到了一位少女迈着轻盈的步子在缓缓地向我们走来。

竹帘儿上的月亮是怎么进来的?

“款款、溜”写出了月亮什么样形态?

孩子们终于盼来月亮时的心情是什么样的?

后来月亮又匆匆地走了,那时孩子们的心情又是什么样子的?

高兴

失望

(2)院中望月。

你们还在哪里找到了月亮?

院中望月

在院子里,孩子们都看到了什么?

月光、桂树、月亮

什么样的月光?什么样的桂树?什么样的月亮?

运用比喻的修辞手法,把桂树“累累的骨朵儿”比喻成“繁星儿”,生动形象地写出了桂花骨朵儿的细密白亮的特点,表达作者的喜爱之情。

用了什么样的写法?这样写有什么好处?

这段话可以感受到孩子们丰富的想象力。

“疏疏”写出了枝叶不是很茂盛。“累累”点出了花骨朵儿很多,与稀疏的枝叶形成了对比。

进院了的白光,是玉玉的,银银的,灯光也没有这般儿亮的。院子中央处,是那棵粗粗的桂树,疏疏的枝,疏疏的叶,桂花还没有开,却有了累累的骨朵儿了。我们都走近去,不知道那个满圆儿去哪儿了。却疑心这骨朵儿是繁星儿变的;

一个很漂亮的女子,孩子们才知道原来只有漂亮的孩子才配在月亮里,我们中三妹最漂亮,我们不觉开始羡慕嫉妒起三妹来,可当三妹说月亮是属于她的时,大家便争执起来。

后来是奶奶告诉我们月亮里有人了,谁呀?

嫦娥

总结孩子心理的变化:

羡慕——嫉妒——争执

(3)河中寻月

院门外,便是一条小河。河水细细的,却漫着一大片的净沙;全没白日那么的粗糙,灿灿地闪着银光,柔柔和和地像水面了。我们从沙滩上跑过去,弟弟刚站到河的上湾,就大呼小叫了:“月亮在这儿!”

妹妹几乎同时在下湾喊道:“月亮在这儿!”

(4)眼瞳见月

我两处去看了,两处的水里都有月亮,沿着河沿跑,而且哪一处的水里都有月亮了。我们都看起天上,我突然又在弟弟妹妹的眼睛里看见了小小的月亮。我想,我的眼睛里也一定是会有的。噢,月亮竟是这么多的:只要你愿意,它就有了哩。

你是怎么理解这句话的?

只要你愿意去发现,美无处不在,希望无处不在。“它就有哩”富含童真童趣。

只要主动去追寻,就能发现美好的事物。

这句话通过作者的眼睛告诉我们,月亮是无处不在的。

我们就坐在沙滩上,掬着沙儿,瞧那光辉,我说:“你们说,月亮是个什么呢 ”

“月亮是我所要的。”弟弟说。

“月亮是个好。”妹妹说。

我同意他们的话。正像奶奶说的那样:它是属于我们的,每个人的。我们就又仰起头来看那天上的月亮,月亮白光光的,在天空上。我突然觉得,我们有了月亮,那无边无际的天空也是我们的了:那月亮不是我们按在天空上的印章吗 大家都觉得满足了,身子也来了困意,就坐在沙滩上,相依相偎地甜甜地睡了一会儿。

(5)沙滩议月

你是怎么理解这句话的?

“我们”是月亮的主人,拥有了月亮,就拥有了天空,表现了孩子们丰富的想象力,照应了文章的开头。

(1)寻月心理变化。

A.寻月过程中孩童心理的发展变化过程表现了什么?

四、总结本文线索——明线是“月亮运行之迹”,暗线是“孩童心理变化之迹”。

失望——羡慕——嫉妒——争执——“越发觉得奇了”——“都觉得满足”。

因一时的不了解而产生的失望之情反衬了孩子们渴望了解外界事物的强烈好奇心。

因不能拥有月亮而产生的嫉妒和争执,反衬出孩子们争强好胜的心理。

大家“越发觉得奇了”同样表现了孩子们渴望了解外界事物的强烈好奇心。

认识到“月亮是属于我们的,每个人的”,都“觉得满足”,没有一个人想独占月亮,只要大家都拥有就好,表现了童心的纯洁美好。

B.这些孩子们心理的变化过程表现出了什么呢?

(2)作者为什么要以“月迹”为标题?写孩子们对月迹的追寻有什么意义?

“月迹”可以理解为月亮在孩子心中留下的美好印迹,也可以理解为月的变化轨迹,寻月的过程就是寻找美的过程,它有轨迹。

(3)这篇文章与传统的吟咏月亮的诗文在思想感情上有什么显著的不同?

传统的吟咏月亮的诗文,常以月亮的圆缺比拟人世的盛衰,抒发伤感乱离、期盼团聚的思想感情。本文的不同就在于通过月亮抒发对于美好事物的追求,作品的感情基调是温馨融洽、积极向上的。

课文结构

文章通过记叙一场饶有情趣的寻月活动,展现了美丽的月色,赞美了孩子美丽纯洁的心灵,表达了孩子们追求美好事物的纯真愿望。同时告诉人们:美属于每一个人,人人都应该拥有美。

课文主旨

在寻月的过程中,孩子们沐浴在皎洁的月光下,既欣赏到美丽的月色,又表达了纯真的愿望——美好的事物人人都享有。寻月的过程就是孩子们追求美的过程。

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地