河南省三门峡市渑池县第二高级中学2024-2025学年高二下学期7月期末考试生物试卷(有答案)

文档属性

| 名称 | 河南省三门峡市渑池县第二高级中学2024-2025学年高二下学期7月期末考试生物试卷(有答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 817.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-17 11:22:53 | ||

图片预览

文档简介

渑池二高2024—2025学年度下学期末考试试题

高二生物

注意事项:

1.答题前,考生务必将本人的姓名、准考证号等考生信息填写在答题卡上。

2.选择题答案使用2B铅笔填涂,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号;非选择题答案使用0.5毫米的黑色墨水签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号在各题的答题区域(黑色线框)内作答,超出答题区域书写的答案无效。

4.保持卡面清洁,不折叠,不破损。

5.考试结束,将答题卡交回。

第I卷 选择题(共40分)

一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.下列关于细胞器的叙述,正确的是( )

A.蓝细菌的叶绿体是细胞的“养料制造车间”和“能量转换站

B.大蒜根尖分生区细胞中心体功能异常可能导致子细胞中染色体数目变异

C.肝细胞中的溶酶体能通过降解受损细胞器和异常蛋白质等,以维持细胞稳态

D.胰岛B细胞中参与合成和分泌胰岛素,且具膜和核酸的细胞器有核糖体和线粒体

2.传统发酵技术通常是指利用自然界中的微生物进行食品发酵加工的技术。这种技术已经有数千年,如酿酒、酸奶、泡菜等。下列有关传统发酵技术的叙述,正确的是( )

A.在敞开的变酸的果酒表面形成的“菌膜”是酵母菌大量繁殖形成的

B.泡菜、果酒、果醋制作过程中菌种产生CO2的场所都是细胞质基质

C.传统发酵技术所用的菌种一般是接种的纯净的菌种

D.传统发酵技术实质上是微生物将大分子有机物分解为小分子物质

3.“庄稼一枝花,全靠肥当家”,合理施肥是充分发挥肥料的增产作用,实现高产、稳产、低成本的重要措施。有机肥料养分全,肥效慢;化肥肥分浓,见效快,常用的化肥有氮肥、磷肥和钾肥等。下列叙述正确的是( )

A.农作物从化肥中获得的无机盐大多以化合物的形式存在于细胞中

B.有机肥料能为农作物提供有机物,以及 、、K+等

C.P被农作物吸收后,可以参与构成DNA、ADP、磷脂等

D.N被农作物吸收参与构成蛋白质后,主要存在于其R基上

4.关于多糖和脂肪,下列相关叙述正确的是( )

A.多糖和脂肪的合成都需要模板 B.多糖和脂肪都是由单体连接而成的

C.多糖和脂肪都是生物体的储能物质 D.植物细胞中可同时存在多糖和脂肪

5.某三十九肽(肽键为-CO-NH-)中共有某氨基酸a(R基团为﹣CH2COOH)4个,现去掉其中的该氨基酸a得到4条长短不等的肽链(如图),下列有关该过程的叙述,不正确的是( )

A.O原子数目减少9个 B.C原子数目减少16个

C.羧基减少3个 D.肽键数目减少7个

6.二甲双胍能增加成年雌性小鼠神经干细胞数量,对成年雄性小鼠和幼龄雌雄小鼠均不起作用,对注射雌激素后的幼龄雌性小鼠能够发挥作用。本实验可得出的结论是( )

A.二甲双胍能增加切除卵巢小鼠神经干细胞的数量

B.二甲双胍起作用需要雌激素达到一定水平

C.雄激素和雌激素的作用相抗衡

D.雄激素抑制二甲双胍的作用

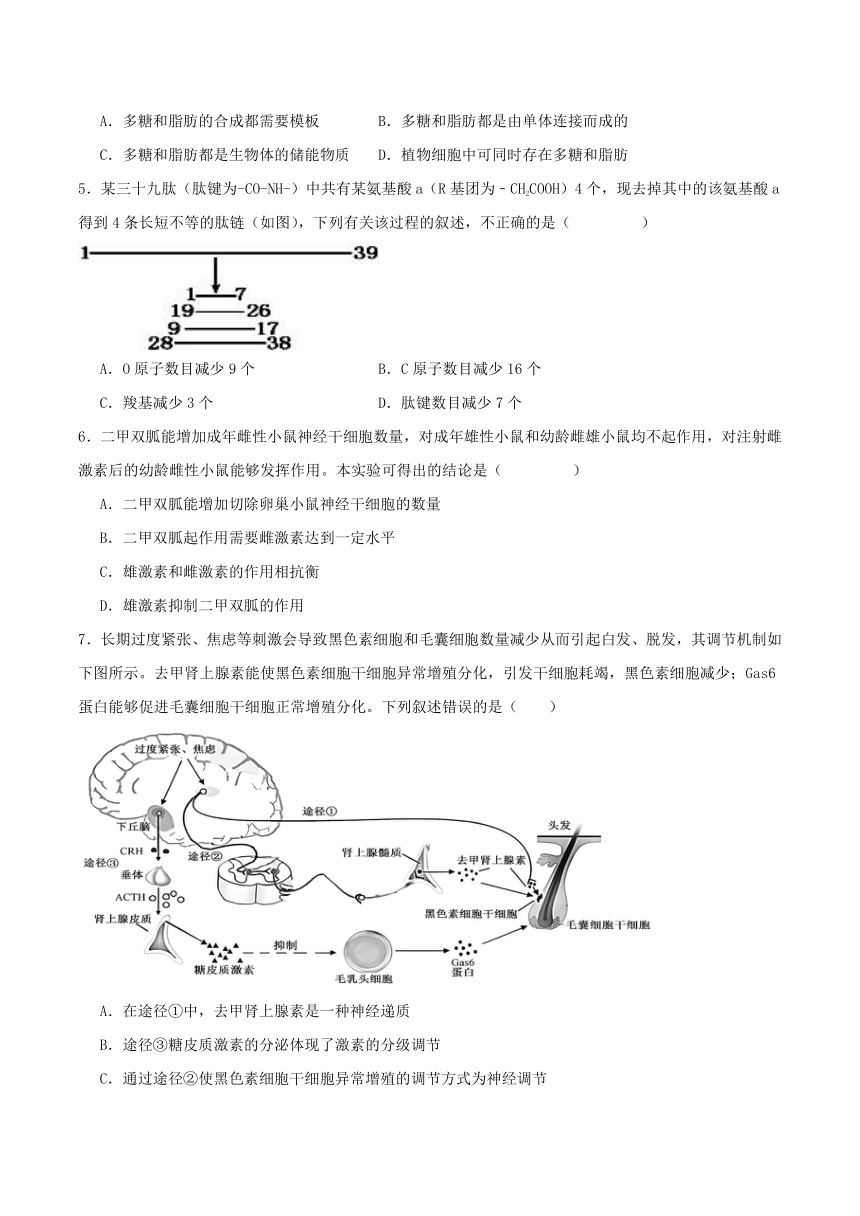

7.长期过度紧张、焦虑等刺激会导致黑色素细胞和毛囊细胞数量减少从而引起白发、脱发,其调节机制如下图所示。去甲肾上腺素能使黑色素细胞干细胞异常增殖分化,引发干细胞耗竭,黑色素细胞减少;Gas6蛋白能够促进毛囊细胞干细胞正常增殖分化。下列叙述错误的是( )

A.在途径①中,去甲肾上腺素是一种神经递质

B.途径③糖皮质激素的分泌体现了激素的分级调节

C.通过途径②使黑色素细胞干细胞异常增殖的调节方式为神经调节

D.通过抑制去甲肾上腺素的合成可预防过度紧张、焦虑应激下白发、脱发

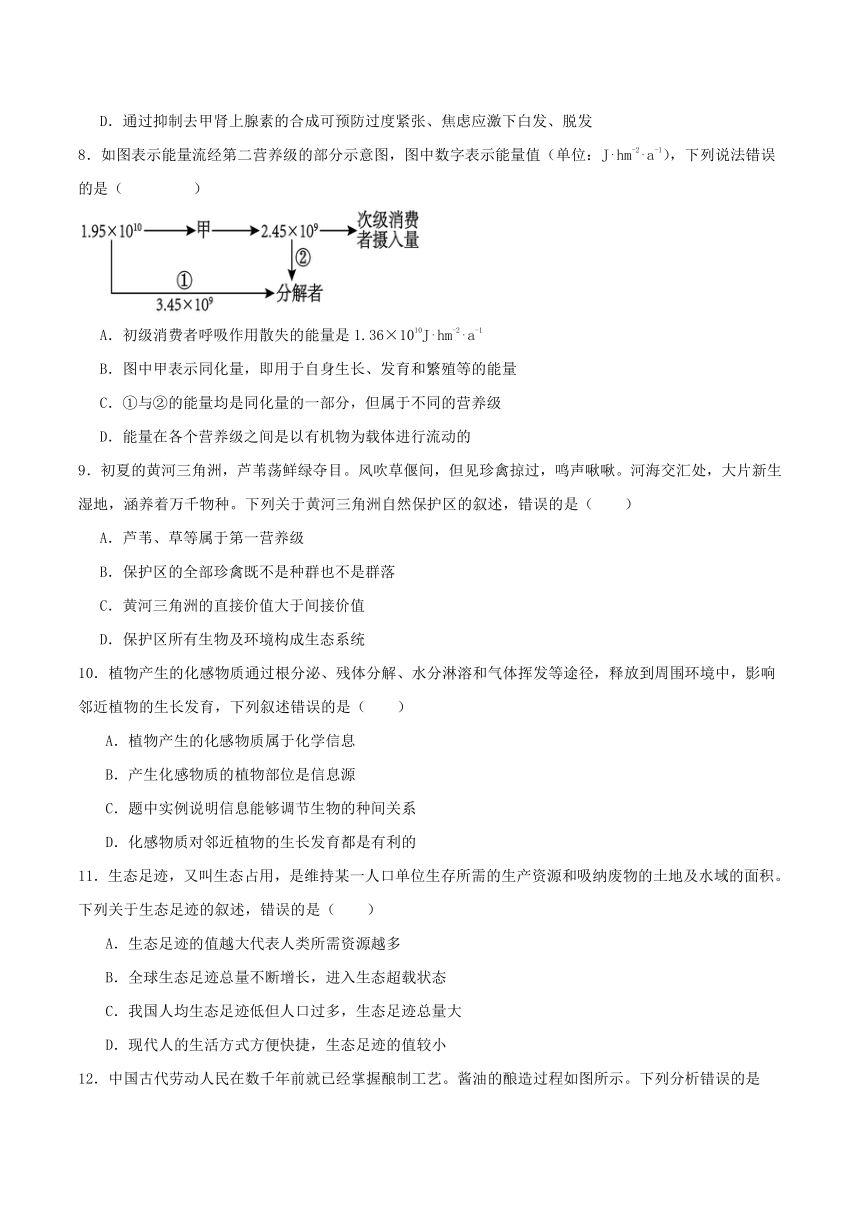

8.如图表示能量流经第二营养级的部分示意图,图中数字表示能量值(单位:J hm-2 a-1),下列说法错误的是( )

A.初级消费者呼吸作用散失的能量是1.36×1010J hm-2 a-1

B.图中甲表示同化量,即用于自身生长、发育和繁殖等的能量

C.①与②的能量均是同化量的一部分,但属于不同的营养级

D.能量在各个营养级之间是以有机物为载体进行流动的

9.初夏的黄河三角洲,芦苇荡鲜绿夺目。风吹草偃间,但见珍禽掠过,鸣声啾啾。河海交汇处,大片新生湿地,涵养着万千物种。下列关于黄河三角洲自然保护区的叙述,错误的是( )

A.芦苇、草等属于第一营养级

B.保护区的全部珍禽既不是种群也不是群落

C.黄河三角洲的直接价值大于间接价值

D.保护区所有生物及环境构成生态系统

10.植物产生的化感物质通过根分泌、残体分解、水分淋溶和气体挥发等途径,释放到周围环境中,影响邻近植物的生长发育,下列叙述错误的是( )

A.植物产生的化感物质属于化学信息

B.产生化感物质的植物部位是信息源

C.题中实例说明信息能够调节生物的种间关系

D.化感物质对邻近植物的生长发育都是有利的

11.生态足迹,又叫生态占用,是维持某一人口单位生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积。下列关于生态足迹的叙述,错误的是( )

A.生态足迹的值越大代表人类所需资源越多

B.全球生态足迹总量不断增长,进入生态超载状态

C.我国人均生态足迹低但人口过多,生态足迹总量大

D.现代人的生活方式方便快捷,生态足迹的值较小

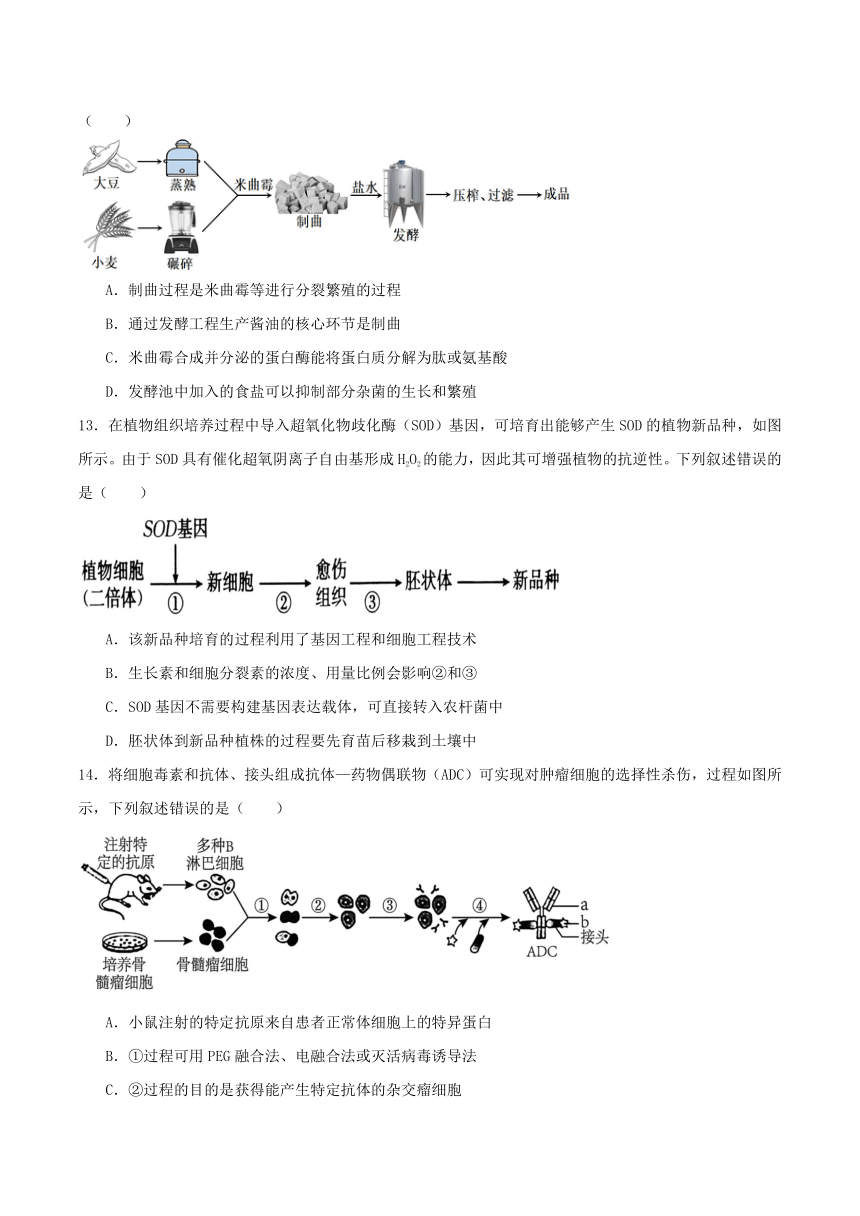

12.中国古代劳动人民在数千年前就已经掌握酿制工艺。酱油的酿造过程如图所示。下列分析错误的是( )

A.制曲过程是米曲霉等进行分裂繁殖的过程

B.通过发酵工程生产酱油的核心环节是制曲

C.米曲霉合成并分泌的蛋白酶能将蛋白质分解为肽或氨基酸

D.发酵池中加入的食盐可以抑制部分杂菌的生长和繁殖

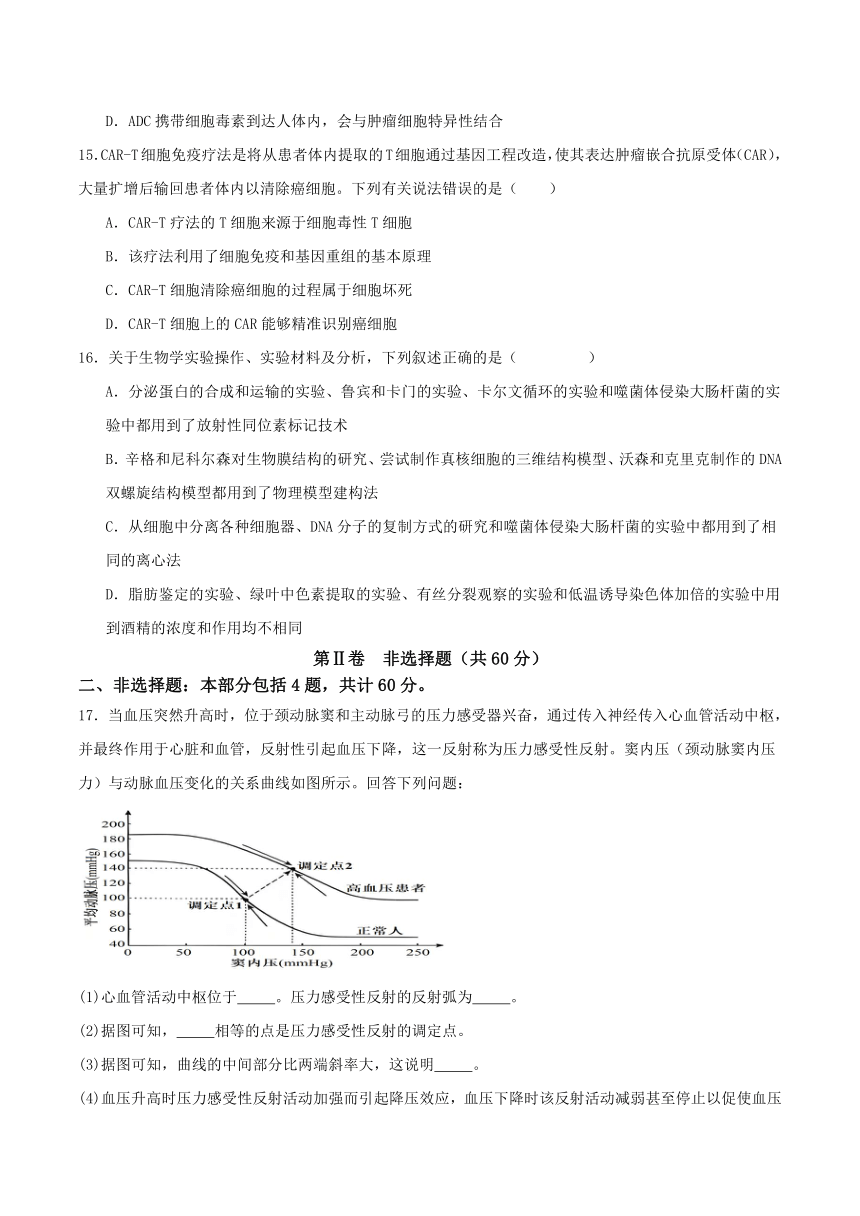

13.在植物组织培养过程中导入超氧化物歧化酶(SOD)基因,可培育出能够产生SOD的植物新品种,如图所示。由于SOD具有催化超氧阴离子自由基形成H2O2的能力,因此其可增强植物的抗逆性。下列叙述错误的是( )

A.该新品种培育的过程利用了基因工程和细胞工程技术

B.生长素和细胞分裂素的浓度、用量比例会影响②和③

C.SOD基因不需要构建基因表达载体,可直接转入农杆菌中

D.胚状体到新品种植株的过程要先育苗后移栽到土壤中

14.将细胞毒素和抗体、接头组成抗体—药物偶联物(ADC)可实现对肿瘤细胞的选择性杀伤,过程如图所示,下列叙述错误的是( )

A.小鼠注射的特定抗原来自患者正常体细胞上的特异蛋白

B.①过程可用PEG融合法、电融合法或灭活病毒诱导法

C.②过程的目的是获得能产生特定抗体的杂交瘤细胞

D.ADC携带细胞毒素到达人体内,会与肿瘤细胞特异性结合

15.CAR-T细胞免疫疗法是将从患者体内提取的T细胞通过基因工程改造,使其表达肿瘤嵌合抗原受体(CAR),大量扩增后输回患者体内以清除癌细胞。下列有关说法错误的是( )

A.CAR-T疗法的T细胞来源于细胞毒性T细胞

B.该疗法利用了细胞免疫和基因重组的基本原理

C.CAR-T细胞清除癌细胞的过程属于细胞坏死

D.CAR-T细胞上的CAR能够精准识别癌细胞

16.关于生物学实验操作、实验材料及分析,下列叙述正确的是( )

A.分泌蛋白的合成和运输的实验、鲁宾和卡门的实验、卡尔文循环的实验和噬菌体侵染大肠杆菌的实验中都用到了放射性同位素标记技术

B.辛格和尼科尔森对生物膜结构的研究、尝试制作真核细胞的三维结构模型、沃森和克里克制作的DNA双螺旋结构模型都用到了物理模型建构法

C.从细胞中分离各种细胞器、DNA分子的复制方式的研究和噬菌体侵染大肠杆菌的实验中都用到了相同的离心法

D.脂肪鉴定的实验、绿叶中色素提取的实验、有丝分裂观察的实验和低温诱导染色体加倍的实验中用到酒精的浓度和作用均不相同

第Ⅱ卷 非选择题(共60分)

二、非选择题:本部分包括4题,共计60分。

17.当血压突然升高时,位于颈动脉窦和主动脉弓的压力感受器兴奋,通过传入神经传入心血管活动中枢,并最终作用于心脏和血管,反射性引起血压下降,这一反射称为压力感受性反射。窦内压(颈动脉窦内压力)与动脉血压变化的关系曲线如图所示。回答下列问题:

(1)心血管活动中枢位于 。压力感受性反射的反射弧为 。

(2)据图可知, 相等的点是压力感受性反射的调定点。

(3)据图可知,曲线的中间部分比两端斜率大,这说明 。

(4)血压升高时压力感受性反射活动加强而引起降压效应,血压下降时该反射活动减弱甚至停止以促使血压回升,因此该反射属于 调节,其意义是 。

(5)发生高血压时,压力感受性反射功能曲线可向右上方移位(调定点2),使调定点升高,其意义在于 。

18.随着春季气温逐渐升高、降水偏少、大风天气增多,伴随春耕生产、踏青祭祀等生产生活用火增多,火灾发生风险增高。火烧演替是指由于火灾发生引起的群落演替,森林发生局部火灾后仍能逐步恢复原状。回答下列问题:

(1)火烧演替属于 (填“初生”或“次生”)演替,原因是 。

(2)森林发生局部火灾后仍能逐步恢复原状,这体现了生态系统的 稳定性。火烧迹地群落演替早期,只有 (填“喜阴喜湿”或“喜阳耐旱”)的植物可以生长,因此演替早期植物的物种多样性相对较低。演替中期,由于 (至少答出两点)等环境因素更为适宜,利于更多植物的生长,植物的物种多样性达到最高。演替后期,从种间关系的角度解释植物多样性降低的原因可能是 。

(3)随着火烧迹地群落的演替,动物多样性也会表现出先升高后降低的趋势。从动植物关系的角度分析出现此趋势的原因是 。

(4)在植被恢复的过程中,动物也扮演着重要的角色。火灾过后,部分动物可以帮助分解烧毁的植被和死亡的生物,并提供种子传播的途径,这分别体现了动物可作为生态系统组成成分中的 。

19.从健康人的血浆中分离提取的人血清白蛋白(HSA)在临床上需求量很大,具有重要的医用价值。下图是通过基因工程技术获取重组HSA示意图,其中报告基因表达的产物能催化无色物质K呈现蓝色。据图回答下列问题:

(1)若要体外获得大量的人血清白蛋白基因,可采用PCR 技术。该技术的前提是要根据一段已知目的基因的 设计引物,PCR的原料是 。

(2)过程①中需将植物细胞与农杆菌混合后共同培养, 旨在让T-DNA 进入植物细胞;除尽农杆菌后,还须转接到含 的培养基上筛选出转化的植物细胞。

(3)为检测HSA基因的表达情况,可提取受体细胞的蛋白质,用 进行抗原一抗体杂交实验。

(4)科学家培养出一种转基因山羊,其膀胱上皮细胞可以合成人血清白蛋白并分泌到尿液中。其培育方法中将重组质粒通过 法导入山羊的受体细胞时,常选用受精卵作为受体细胞的主要原因是 。人血清白蛋白基因能在山羊膀胱上皮细胞中表达的原因是 。

20.紫杉醇是一种从红豆杉树皮中分离提纯的天然抗癌药物。为快速检测紫杉醇,研究人员利用细胞工程技术制备了抗紫杉醇单克隆抗体,制备过程如图所示。回答下列问题:

(1)抗紫杉醇单克隆抗体的获得所涉及的生物技术有 。

(2)过程①用化学方法诱导融合时可选用 ,能得到 类两两融合的细胞。

(3)为获得杂交瘤细胞,应用特定的选择培养基对细胞甲进行筛选,然后通过专一抗体检测和克隆化培养获得 的杂交瘤细胞。若要在体外培养液中培养筛选的杂交瘤细胞,需要将培养液放置在95%空气和5%CO2的培养箱中培养,CO2的作用是 。

(4)紫杉醇是红豆杉产生的一种代谢产物,欲利用植物细胞培养获得大量的紫杉醇,应将红豆杉的外植体培育到愈伤组织阶段,原因是 。研究人员用少量果胶酶处理红豆杉愈伤组织获取单细胞,由愈伤组织培养阶段转入细胞悬浮培养阶段。悬浮培养基为液体培养基,更有利于细胞的生长,原因是 。据下图分析,为使紫杉醇总产量最高,图中最适合的2,4-D浓度应为 mg/L。

21.在某一片小麦田中,长着许多杂草,还有食草昆虫、青蛙、鼠、蛇等动物活动。某研究小组对该农田生态系统进行研究,请根据所学的知识回答:

(1)研究小组要估算该农田中荠菜的种群密度,应采用 法。在取样时,关键要做到 。研究者在估算该地区田鼠的种群数量时,若标记的田鼠有部分被鼬捕食,则会导致种群密度估算结果 (偏大、偏小)。

(2)调查农田土壤小动物类群丰富度常用 方法,该方法中诱虫器利用土壤小动物 特性进行诱捕。

(3)下图表示该农田生态系统食物网局部,猫头鹰从鼠和蛇获取的能量从比例关系由3∶1调整为1∶1,如果能量传递效率是10%,猫头鹰每增重1kg,所需庄稼的能量约是改变前的________倍(小数点后保留两位)。

(4)农业生产上需要除去麦田中的杂草,请从能量流动角度分析其意义是 。

(5)农田生态系统 (填“需要”或“不需要”)人类对其额外补充物质,原因是 。

渑池二高2024—2025学年度下学期末考试试题

高二生物参考答案

一、单项选择题(本题包括 16 个小题,每小题 3 分,共 48 分)

1-5 CDCDC 6-10 BCBCD 11-15 DBCAC 16 B

二、非选择题(本题包括 5 小题,共 52 分)

17.(除标注外,每空 2 分,共 10 分)

(1) 脑干(1分) 压力感受器→传入神经→心血管活动中枢(脑干)→传出神经→传出神经末梢及其所支配的心脏和血管

(2)窦内压与动脉血压(1分)

(3)血压越接近调定点,压力感受性反射越敏感,纠正异常血压的能力越强

(4) 负反馈 (1分) 使血压保持相对稳定(1分)

(5)使压力感受性反射在较高血压水平仍具有一定的保持血压相对稳定的作用

18.(除标注外,每空 2 分,共 11 分)

(1) 次生(1分) 发生火灾的区域原有的植被虽已不存在,但原有的土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体

(2) 恢复力(1分) 喜阳耐旱(1分) 土壤养分、光照和水分(1分) 竞争加剧,优势种在竞争中占据优势,抑制了其他物种的生长

(3)演替早期到中期,植物多样性增加,为动物提供了更多的食物和栖息空间,所以动物多样性升高;演替后期,植物多样性降低,动物的食物和栖息空间减少,所以动物多样性降低

(4)分解者和消费者(1分)

19.(除标注外,每空 1 分,共 9 分)

(1)核苷酸序列(1) 脱氧核糖核苷三磷酸(或dNTP)(1)

(2)无色物质

(3)抗人血清白蛋白的抗体

(4) 显微注射 受精卵具有发育的全能性(2分) 生物界共用一套遗传密码子(2分)

20.(除标注外,每空 1分,共 10 分)

(1)动物细胞培养和动物细胞融合

(2) 聚乙二醇(PEG) 3

(3) 既能大量增殖,又能产生抗紫杉醇抗体 维持培养液的pH

(4) 愈伤组织的细胞分裂快,代谢旺盛(2分) 细胞容易从液体培养基中获取营养,排出代谢产物 (2分) 1.0

21. (除标注外,每空 2 分,共 12 分)

(1) 样方(1分) 随机取样(1分) 偏大(1分)

(2) 取样器取样(1分) 避光(1分)

(3) 1.96(分)

(4) 调整能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类有益的部分

(5) 需要(1分) 为了保证农田生态系统的正常运行,农田生态系统生产出来的产品大部分输出系统,因此需要及时补充物质

高二生物

注意事项:

1.答题前,考生务必将本人的姓名、准考证号等考生信息填写在答题卡上。

2.选择题答案使用2B铅笔填涂,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号;非选择题答案使用0.5毫米的黑色墨水签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号在各题的答题区域(黑色线框)内作答,超出答题区域书写的答案无效。

4.保持卡面清洁,不折叠,不破损。

5.考试结束,将答题卡交回。

第I卷 选择题(共40分)

一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.下列关于细胞器的叙述,正确的是( )

A.蓝细菌的叶绿体是细胞的“养料制造车间”和“能量转换站

B.大蒜根尖分生区细胞中心体功能异常可能导致子细胞中染色体数目变异

C.肝细胞中的溶酶体能通过降解受损细胞器和异常蛋白质等,以维持细胞稳态

D.胰岛B细胞中参与合成和分泌胰岛素,且具膜和核酸的细胞器有核糖体和线粒体

2.传统发酵技术通常是指利用自然界中的微生物进行食品发酵加工的技术。这种技术已经有数千年,如酿酒、酸奶、泡菜等。下列有关传统发酵技术的叙述,正确的是( )

A.在敞开的变酸的果酒表面形成的“菌膜”是酵母菌大量繁殖形成的

B.泡菜、果酒、果醋制作过程中菌种产生CO2的场所都是细胞质基质

C.传统发酵技术所用的菌种一般是接种的纯净的菌种

D.传统发酵技术实质上是微生物将大分子有机物分解为小分子物质

3.“庄稼一枝花,全靠肥当家”,合理施肥是充分发挥肥料的增产作用,实现高产、稳产、低成本的重要措施。有机肥料养分全,肥效慢;化肥肥分浓,见效快,常用的化肥有氮肥、磷肥和钾肥等。下列叙述正确的是( )

A.农作物从化肥中获得的无机盐大多以化合物的形式存在于细胞中

B.有机肥料能为农作物提供有机物,以及 、、K+等

C.P被农作物吸收后,可以参与构成DNA、ADP、磷脂等

D.N被农作物吸收参与构成蛋白质后,主要存在于其R基上

4.关于多糖和脂肪,下列相关叙述正确的是( )

A.多糖和脂肪的合成都需要模板 B.多糖和脂肪都是由单体连接而成的

C.多糖和脂肪都是生物体的储能物质 D.植物细胞中可同时存在多糖和脂肪

5.某三十九肽(肽键为-CO-NH-)中共有某氨基酸a(R基团为﹣CH2COOH)4个,现去掉其中的该氨基酸a得到4条长短不等的肽链(如图),下列有关该过程的叙述,不正确的是( )

A.O原子数目减少9个 B.C原子数目减少16个

C.羧基减少3个 D.肽键数目减少7个

6.二甲双胍能增加成年雌性小鼠神经干细胞数量,对成年雄性小鼠和幼龄雌雄小鼠均不起作用,对注射雌激素后的幼龄雌性小鼠能够发挥作用。本实验可得出的结论是( )

A.二甲双胍能增加切除卵巢小鼠神经干细胞的数量

B.二甲双胍起作用需要雌激素达到一定水平

C.雄激素和雌激素的作用相抗衡

D.雄激素抑制二甲双胍的作用

7.长期过度紧张、焦虑等刺激会导致黑色素细胞和毛囊细胞数量减少从而引起白发、脱发,其调节机制如下图所示。去甲肾上腺素能使黑色素细胞干细胞异常增殖分化,引发干细胞耗竭,黑色素细胞减少;Gas6蛋白能够促进毛囊细胞干细胞正常增殖分化。下列叙述错误的是( )

A.在途径①中,去甲肾上腺素是一种神经递质

B.途径③糖皮质激素的分泌体现了激素的分级调节

C.通过途径②使黑色素细胞干细胞异常增殖的调节方式为神经调节

D.通过抑制去甲肾上腺素的合成可预防过度紧张、焦虑应激下白发、脱发

8.如图表示能量流经第二营养级的部分示意图,图中数字表示能量值(单位:J hm-2 a-1),下列说法错误的是( )

A.初级消费者呼吸作用散失的能量是1.36×1010J hm-2 a-1

B.图中甲表示同化量,即用于自身生长、发育和繁殖等的能量

C.①与②的能量均是同化量的一部分,但属于不同的营养级

D.能量在各个营养级之间是以有机物为载体进行流动的

9.初夏的黄河三角洲,芦苇荡鲜绿夺目。风吹草偃间,但见珍禽掠过,鸣声啾啾。河海交汇处,大片新生湿地,涵养着万千物种。下列关于黄河三角洲自然保护区的叙述,错误的是( )

A.芦苇、草等属于第一营养级

B.保护区的全部珍禽既不是种群也不是群落

C.黄河三角洲的直接价值大于间接价值

D.保护区所有生物及环境构成生态系统

10.植物产生的化感物质通过根分泌、残体分解、水分淋溶和气体挥发等途径,释放到周围环境中,影响邻近植物的生长发育,下列叙述错误的是( )

A.植物产生的化感物质属于化学信息

B.产生化感物质的植物部位是信息源

C.题中实例说明信息能够调节生物的种间关系

D.化感物质对邻近植物的生长发育都是有利的

11.生态足迹,又叫生态占用,是维持某一人口单位生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积。下列关于生态足迹的叙述,错误的是( )

A.生态足迹的值越大代表人类所需资源越多

B.全球生态足迹总量不断增长,进入生态超载状态

C.我国人均生态足迹低但人口过多,生态足迹总量大

D.现代人的生活方式方便快捷,生态足迹的值较小

12.中国古代劳动人民在数千年前就已经掌握酿制工艺。酱油的酿造过程如图所示。下列分析错误的是( )

A.制曲过程是米曲霉等进行分裂繁殖的过程

B.通过发酵工程生产酱油的核心环节是制曲

C.米曲霉合成并分泌的蛋白酶能将蛋白质分解为肽或氨基酸

D.发酵池中加入的食盐可以抑制部分杂菌的生长和繁殖

13.在植物组织培养过程中导入超氧化物歧化酶(SOD)基因,可培育出能够产生SOD的植物新品种,如图所示。由于SOD具有催化超氧阴离子自由基形成H2O2的能力,因此其可增强植物的抗逆性。下列叙述错误的是( )

A.该新品种培育的过程利用了基因工程和细胞工程技术

B.生长素和细胞分裂素的浓度、用量比例会影响②和③

C.SOD基因不需要构建基因表达载体,可直接转入农杆菌中

D.胚状体到新品种植株的过程要先育苗后移栽到土壤中

14.将细胞毒素和抗体、接头组成抗体—药物偶联物(ADC)可实现对肿瘤细胞的选择性杀伤,过程如图所示,下列叙述错误的是( )

A.小鼠注射的特定抗原来自患者正常体细胞上的特异蛋白

B.①过程可用PEG融合法、电融合法或灭活病毒诱导法

C.②过程的目的是获得能产生特定抗体的杂交瘤细胞

D.ADC携带细胞毒素到达人体内,会与肿瘤细胞特异性结合

15.CAR-T细胞免疫疗法是将从患者体内提取的T细胞通过基因工程改造,使其表达肿瘤嵌合抗原受体(CAR),大量扩增后输回患者体内以清除癌细胞。下列有关说法错误的是( )

A.CAR-T疗法的T细胞来源于细胞毒性T细胞

B.该疗法利用了细胞免疫和基因重组的基本原理

C.CAR-T细胞清除癌细胞的过程属于细胞坏死

D.CAR-T细胞上的CAR能够精准识别癌细胞

16.关于生物学实验操作、实验材料及分析,下列叙述正确的是( )

A.分泌蛋白的合成和运输的实验、鲁宾和卡门的实验、卡尔文循环的实验和噬菌体侵染大肠杆菌的实验中都用到了放射性同位素标记技术

B.辛格和尼科尔森对生物膜结构的研究、尝试制作真核细胞的三维结构模型、沃森和克里克制作的DNA双螺旋结构模型都用到了物理模型建构法

C.从细胞中分离各种细胞器、DNA分子的复制方式的研究和噬菌体侵染大肠杆菌的实验中都用到了相同的离心法

D.脂肪鉴定的实验、绿叶中色素提取的实验、有丝分裂观察的实验和低温诱导染色体加倍的实验中用到酒精的浓度和作用均不相同

第Ⅱ卷 非选择题(共60分)

二、非选择题:本部分包括4题,共计60分。

17.当血压突然升高时,位于颈动脉窦和主动脉弓的压力感受器兴奋,通过传入神经传入心血管活动中枢,并最终作用于心脏和血管,反射性引起血压下降,这一反射称为压力感受性反射。窦内压(颈动脉窦内压力)与动脉血压变化的关系曲线如图所示。回答下列问题:

(1)心血管活动中枢位于 。压力感受性反射的反射弧为 。

(2)据图可知, 相等的点是压力感受性反射的调定点。

(3)据图可知,曲线的中间部分比两端斜率大,这说明 。

(4)血压升高时压力感受性反射活动加强而引起降压效应,血压下降时该反射活动减弱甚至停止以促使血压回升,因此该反射属于 调节,其意义是 。

(5)发生高血压时,压力感受性反射功能曲线可向右上方移位(调定点2),使调定点升高,其意义在于 。

18.随着春季气温逐渐升高、降水偏少、大风天气增多,伴随春耕生产、踏青祭祀等生产生活用火增多,火灾发生风险增高。火烧演替是指由于火灾发生引起的群落演替,森林发生局部火灾后仍能逐步恢复原状。回答下列问题:

(1)火烧演替属于 (填“初生”或“次生”)演替,原因是 。

(2)森林发生局部火灾后仍能逐步恢复原状,这体现了生态系统的 稳定性。火烧迹地群落演替早期,只有 (填“喜阴喜湿”或“喜阳耐旱”)的植物可以生长,因此演替早期植物的物种多样性相对较低。演替中期,由于 (至少答出两点)等环境因素更为适宜,利于更多植物的生长,植物的物种多样性达到最高。演替后期,从种间关系的角度解释植物多样性降低的原因可能是 。

(3)随着火烧迹地群落的演替,动物多样性也会表现出先升高后降低的趋势。从动植物关系的角度分析出现此趋势的原因是 。

(4)在植被恢复的过程中,动物也扮演着重要的角色。火灾过后,部分动物可以帮助分解烧毁的植被和死亡的生物,并提供种子传播的途径,这分别体现了动物可作为生态系统组成成分中的 。

19.从健康人的血浆中分离提取的人血清白蛋白(HSA)在临床上需求量很大,具有重要的医用价值。下图是通过基因工程技术获取重组HSA示意图,其中报告基因表达的产物能催化无色物质K呈现蓝色。据图回答下列问题:

(1)若要体外获得大量的人血清白蛋白基因,可采用PCR 技术。该技术的前提是要根据一段已知目的基因的 设计引物,PCR的原料是 。

(2)过程①中需将植物细胞与农杆菌混合后共同培养, 旨在让T-DNA 进入植物细胞;除尽农杆菌后,还须转接到含 的培养基上筛选出转化的植物细胞。

(3)为检测HSA基因的表达情况,可提取受体细胞的蛋白质,用 进行抗原一抗体杂交实验。

(4)科学家培养出一种转基因山羊,其膀胱上皮细胞可以合成人血清白蛋白并分泌到尿液中。其培育方法中将重组质粒通过 法导入山羊的受体细胞时,常选用受精卵作为受体细胞的主要原因是 。人血清白蛋白基因能在山羊膀胱上皮细胞中表达的原因是 。

20.紫杉醇是一种从红豆杉树皮中分离提纯的天然抗癌药物。为快速检测紫杉醇,研究人员利用细胞工程技术制备了抗紫杉醇单克隆抗体,制备过程如图所示。回答下列问题:

(1)抗紫杉醇单克隆抗体的获得所涉及的生物技术有 。

(2)过程①用化学方法诱导融合时可选用 ,能得到 类两两融合的细胞。

(3)为获得杂交瘤细胞,应用特定的选择培养基对细胞甲进行筛选,然后通过专一抗体检测和克隆化培养获得 的杂交瘤细胞。若要在体外培养液中培养筛选的杂交瘤细胞,需要将培养液放置在95%空气和5%CO2的培养箱中培养,CO2的作用是 。

(4)紫杉醇是红豆杉产生的一种代谢产物,欲利用植物细胞培养获得大量的紫杉醇,应将红豆杉的外植体培育到愈伤组织阶段,原因是 。研究人员用少量果胶酶处理红豆杉愈伤组织获取单细胞,由愈伤组织培养阶段转入细胞悬浮培养阶段。悬浮培养基为液体培养基,更有利于细胞的生长,原因是 。据下图分析,为使紫杉醇总产量最高,图中最适合的2,4-D浓度应为 mg/L。

21.在某一片小麦田中,长着许多杂草,还有食草昆虫、青蛙、鼠、蛇等动物活动。某研究小组对该农田生态系统进行研究,请根据所学的知识回答:

(1)研究小组要估算该农田中荠菜的种群密度,应采用 法。在取样时,关键要做到 。研究者在估算该地区田鼠的种群数量时,若标记的田鼠有部分被鼬捕食,则会导致种群密度估算结果 (偏大、偏小)。

(2)调查农田土壤小动物类群丰富度常用 方法,该方法中诱虫器利用土壤小动物 特性进行诱捕。

(3)下图表示该农田生态系统食物网局部,猫头鹰从鼠和蛇获取的能量从比例关系由3∶1调整为1∶1,如果能量传递效率是10%,猫头鹰每增重1kg,所需庄稼的能量约是改变前的________倍(小数点后保留两位)。

(4)农业生产上需要除去麦田中的杂草,请从能量流动角度分析其意义是 。

(5)农田生态系统 (填“需要”或“不需要”)人类对其额外补充物质,原因是 。

渑池二高2024—2025学年度下学期末考试试题

高二生物参考答案

一、单项选择题(本题包括 16 个小题,每小题 3 分,共 48 分)

1-5 CDCDC 6-10 BCBCD 11-15 DBCAC 16 B

二、非选择题(本题包括 5 小题,共 52 分)

17.(除标注外,每空 2 分,共 10 分)

(1) 脑干(1分) 压力感受器→传入神经→心血管活动中枢(脑干)→传出神经→传出神经末梢及其所支配的心脏和血管

(2)窦内压与动脉血压(1分)

(3)血压越接近调定点,压力感受性反射越敏感,纠正异常血压的能力越强

(4) 负反馈 (1分) 使血压保持相对稳定(1分)

(5)使压力感受性反射在较高血压水平仍具有一定的保持血压相对稳定的作用

18.(除标注外,每空 2 分,共 11 分)

(1) 次生(1分) 发生火灾的区域原有的植被虽已不存在,但原有的土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体

(2) 恢复力(1分) 喜阳耐旱(1分) 土壤养分、光照和水分(1分) 竞争加剧,优势种在竞争中占据优势,抑制了其他物种的生长

(3)演替早期到中期,植物多样性增加,为动物提供了更多的食物和栖息空间,所以动物多样性升高;演替后期,植物多样性降低,动物的食物和栖息空间减少,所以动物多样性降低

(4)分解者和消费者(1分)

19.(除标注外,每空 1 分,共 9 分)

(1)核苷酸序列(1) 脱氧核糖核苷三磷酸(或dNTP)(1)

(2)无色物质

(3)抗人血清白蛋白的抗体

(4) 显微注射 受精卵具有发育的全能性(2分) 生物界共用一套遗传密码子(2分)

20.(除标注外,每空 1分,共 10 分)

(1)动物细胞培养和动物细胞融合

(2) 聚乙二醇(PEG) 3

(3) 既能大量增殖,又能产生抗紫杉醇抗体 维持培养液的pH

(4) 愈伤组织的细胞分裂快,代谢旺盛(2分) 细胞容易从液体培养基中获取营养,排出代谢产物 (2分) 1.0

21. (除标注外,每空 2 分,共 12 分)

(1) 样方(1分) 随机取样(1分) 偏大(1分)

(2) 取样器取样(1分) 避光(1分)

(3) 1.96(分)

(4) 调整能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类有益的部分

(5) 需要(1分) 为了保证农田生态系统的正常运行,农田生态系统生产出来的产品大部分输出系统,因此需要及时补充物质

同课章节目录