【江苏专版】32 第七章 实验九 观察电容器的充电、放电现象 课件《高考快车道》2026高考物理一轮总复习

文档属性

| 名称 | 【江苏专版】32 第七章 实验九 观察电容器的充电、放电现象 课件《高考快车道》2026高考物理一轮总复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 16:10:23 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第七章 静电场

实验九 观察电容器的充电、放电现象

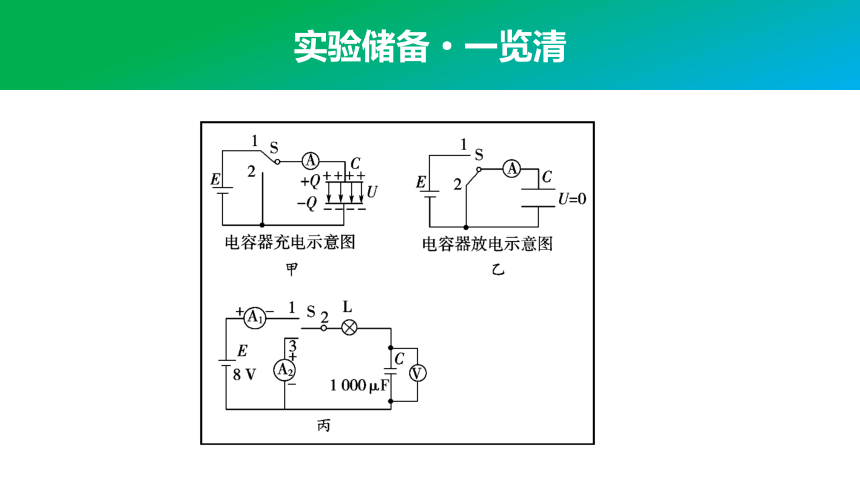

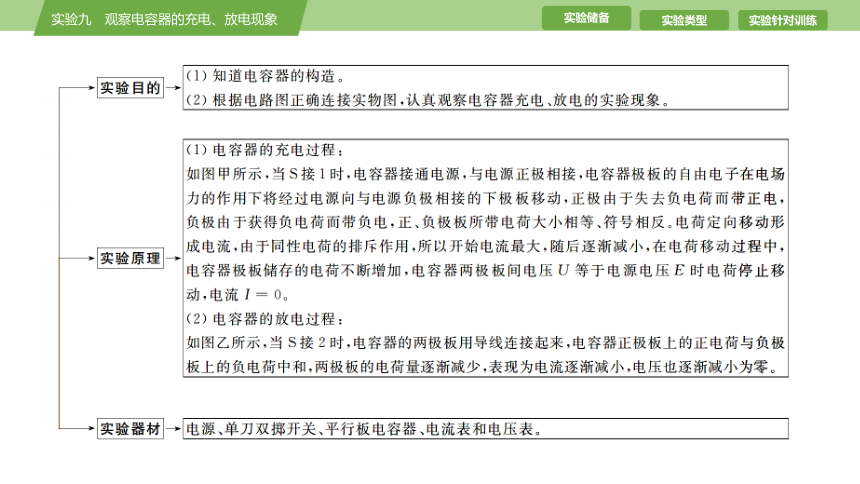

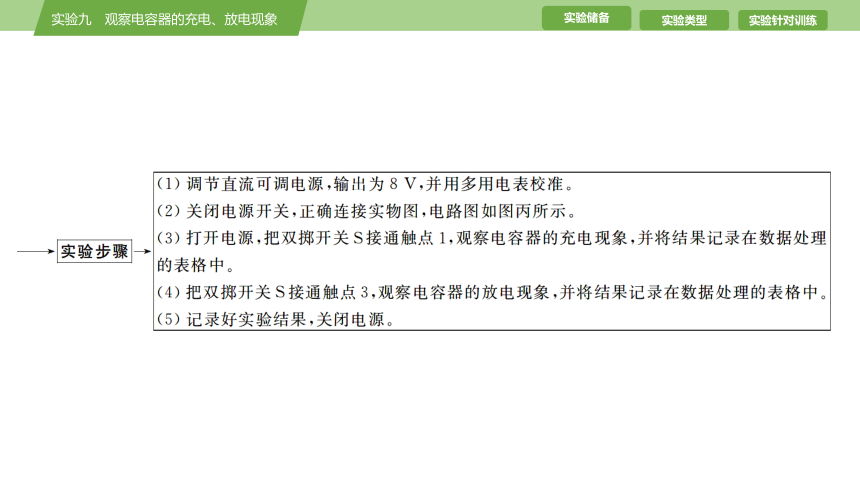

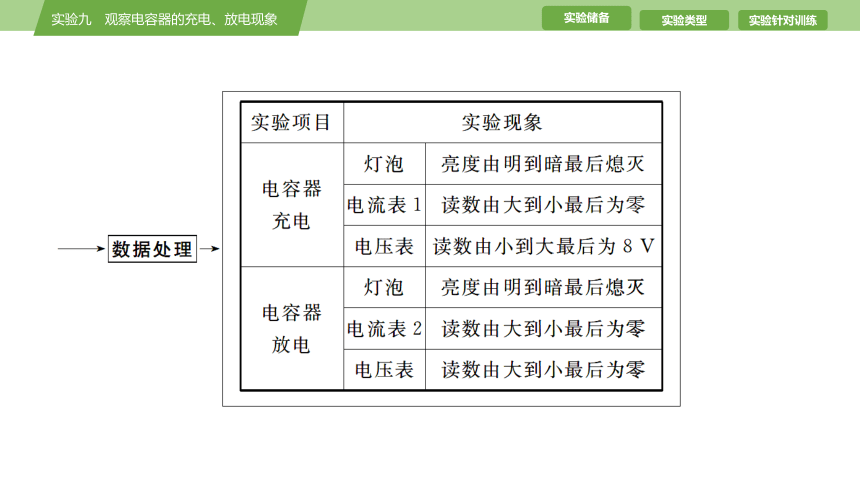

实验储备·一览清

实验类型·全突破

类型1 实验电路设计与器材选取

充电时电流从电源正极流出,放电时电容器相当于电源,电流从电容器正极流出。

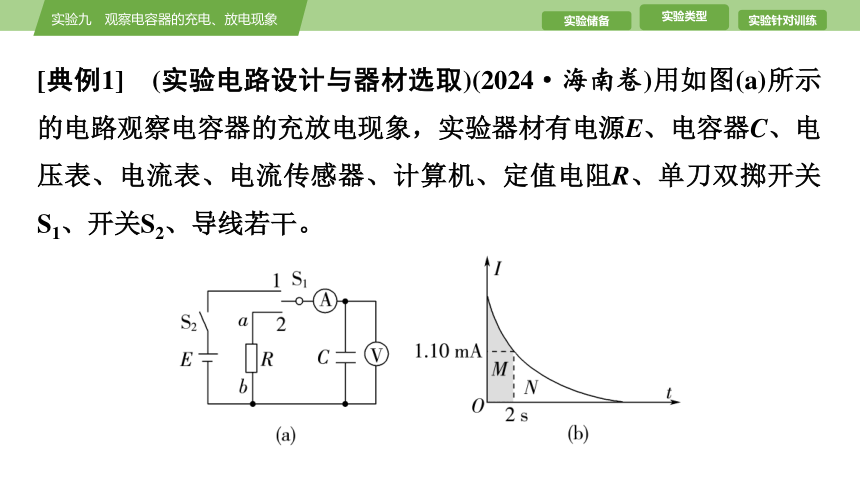

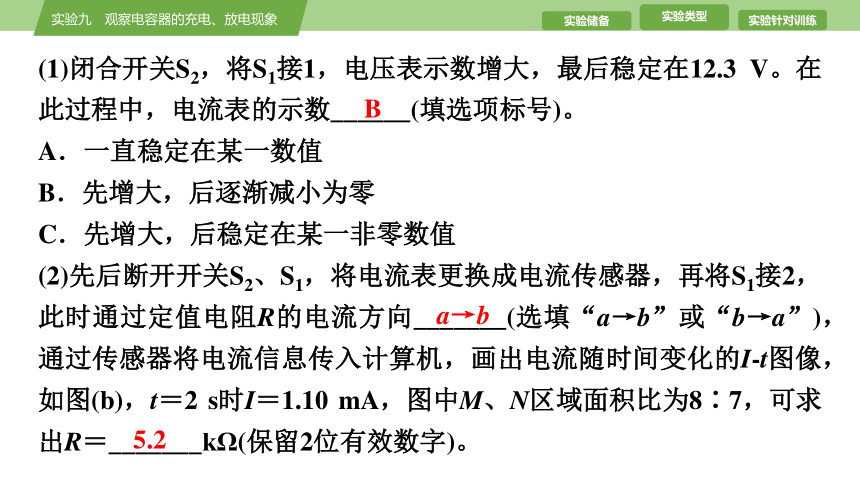

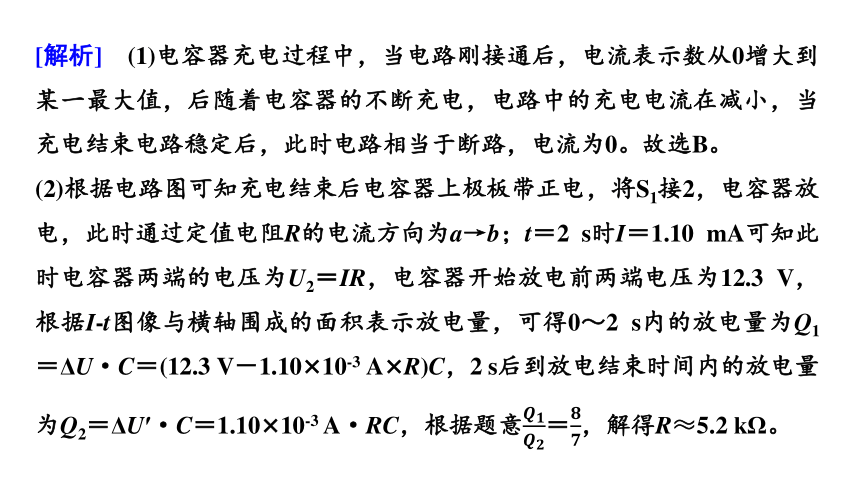

[典例1] (实验电路设计与器材选取)(2024·海南卷)用如图(a)所示的电路观察电容器的充放电现象,实验器材有电源E、电容器C、电压表、电流表、电流传感器、计算机、定值电阻R、单刀双掷开关S1、开关S2、导线若干。

(1)闭合开关S2,将S1接1,电压表示数增大,最后稳定在12.3 V。在此过程中,电流表的示数______(填选项标号)。

A.一直稳定在某一数值

B.先增大,后逐渐减小为零

C.先增大,后稳定在某一非零数值

(2)先后断开开关S2、S1,将电流表更换成电流传感器,再将S1接2,此时通过定值电阻R的电流方向_______(选填“a→b”或“b→a”),通过传感器将电流信息传入计算机,画出电流随时间变化的I-t图像,如图(b),t=2 s时I=1.10 mA,图中M、N区域面积比为8∶7,可求出R=_______kΩ(保留2位有效数字)。

B

a→b

5.2

[解析] (1)电容器充电过程中,当电路刚接通后,电流表示数从0增大到某一最大值,后随着电容器的不断充电,电路中的充电电流在减小,当充电结束电路稳定后,此时电路相当于断路,电流为0。故选B。

(2)根据电路图可知充电结束后电容器上极板带正电,将S1接2,电容器放电,此时通过定值电阻R的电流方向为a→b;t=2 s时I=1.10 mA可知此时电容器两端的电压为U2=IR,电容器开始放电前两端电压为12.3 V,根据I-t图像与横轴围成的面积表示放电量,可得0~2 s内的放电量为Q1=ΔU·C=(12.3 V-1.10×10-3 A×R)C,2 s后到放电结束时间内的放电量为Q2=ΔU′·C=1.10×10-3 A·RC,根据题意=,解得R≈5.2 kΩ。

类型2 实验数据处理与分析

电容器充放电的电流不是恒定的,是变化的,电荷量的计算需利用i-t图线,i-t曲线与坐标轴围成面积表示对应的电荷量,大于半格的算一格,小于半格的不算。

[典例2] (实验数据处理与分析)电容储能已经在电动汽车,风、光发电,脉冲电源等方面得到广泛应用。某同学设计如图甲所示电路,探究不同电压下电容器的充、放电过程,器材如下:

电容器C(额定电压10 V,电容标识不清);

电源E(电动势12 V,内阻不计);

电阻箱R1(阻值0~99 999.9 Ω);

滑动变阻器R2(最大阻值20 Ω,额定电流2 A);

电压表V(量程15 V,内阻很大);

发光二极管D1、D2,开关S1、S2,电流传感器,计算机,导线若干。

回答以下问题:

(1)按照如图甲所示连接电路,闭合开关S1,若要升高电容器充电电压,滑动变阻器滑片应向______(选填“a”或“b”)端滑动。

(2)调节滑动变阻器滑片位置,电压表表盘如图乙所示,示数为______V(保留1位小数)。

b

6.5

(3)继续调节滑动变阻器滑片位置,电压表示数为8.0 V时,开关S2掷向1,得到电容器充电过程的I-t图像,如图丙所示。借鉴“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中估算油膜面积的方法,根据图像可估算出充电结束后,电容器存储的电荷量为_________C(结果保留2位有效数字)。

(4)本电路中所使用电容器的电容约为____________F(结果保留2位有效数字)。

(5)电容器充电后,将开关S2掷向2,发光二极管______(选填“D1”或“D2”)闪光。

3.7×10-3

D1

[解析] (1)题图甲中滑动变阻器为分压式接法,滑动变阻器滑片左端的部分与电容器并联,要升高电容器两端的电压,滑动变阻器的滑片应向b端移动。

(2)电压表量程为15 V,分度值为0.5 V,则电压表示数为6.5 V。

(3)题图丙中图线与坐标轴所围图形的面积有37格,则Q=37× C=3.7×10-3 C。

(4)由Q=CU,得C= F≈4.6×10-4 F。

(5)电容器充电后,左板电势高,电容器放电时电流由左板经导线流出,又由于二极管具有单向导电性,故D1闪光。

[典例3] (实验器材创新)(2024·广西卷)某同学为探究电容器充、放电过程,设计了图甲所示实验电路。器材如下:电容器,电源E(电动势6 V,内阻不计),电阻R1=400.0 Ω,电阻R2=200.0 Ω,电流传感器,开关S1、S2,导线若干。实验步骤如下:

(1)断开S1、S2,将电流传感器正极与a节点相连,其数据采样频率为5 000 Hz,则采样周期为______s。

(2)闭合S1,电容器开始充电,直至充电结束,得到充电过程的I-t曲线如图乙,由图乙可知开关S1闭合瞬间流经电阻R1的电流为______mA(结果保留3位有效数字)。

(3)保持S1闭合,再闭合S2,电容器开始放电,直至放电结束,则放电结束后电容器两极板间电压为______V。

15.0

2

(4)实验得到放电过程的I-t曲线如图丙,I-t曲线与坐标轴所围面积对应电容器释放的电荷量为 0.018 8 C,则电容器的电容C为________ μF。图丙中I-t曲线与横坐标、直线t=1 s所围面积对应电容器释放的电荷量为0.003 8 C,则t=1 s时电容器两极板间电压为______V(结果保留2位有效数字)。

4.7×103

5.2

[解析] (1)采样周期为T== s。

(2)由题图乙可知开关S1闭合瞬间流经电阻R1的电流为15.0 mA。

(3)放电结束后电容器两极板间电压等于R2两端电压,根据闭合电路欧姆定律得电容器两极板间电压为UC=·R2=2 V。

(4)充电结束后电容器两端电压为U′C=E=6 V,故可得ΔQ=(U′C-UC)C=0.018 8 C,解得C=4.7×103 μF,设t=1 s时电容器两极板间电压为U″C,得(U′C-U″C)C=0.003 8 C,代入数值解得U″C≈5.2 V。

实验针对训练(九) 观察电容器的充电、放电现象

1.(实验电路设计与器材选取)某同学用传感器观察电容器的放电过程,实验操作如下:

(1)本实验的电路如图甲所示,

请在图乙中用笔画线代替导线

连接实物图(传感器正常工作时

电流从红鳄鱼夹流入,从黑鳄

鱼夹流出)。

见解析图

(2)为校验电阻箱阻值,在电路断开的情况下该同学用电阻表“×1 k”挡测量了电阻箱的阻值,测量结果如图丁所示,则电表读数为________Ω。

60 000

(3)已知蓄电池的电动势为6 V,内阻不计,实验结束后描绘的电容器放电i-t图像如图丙所示,根据图像求得该电容器的电容大小约为________ F(保留2位有效数字)。

4.6×10-4

[解析] (1)实物图如下。

(2)电表读数为

60.0×1 000 Ω=60 000 Ω。

(3)根据公式Q=It可知题图丙图线与坐标轴围成的面积为整个放电过程中释放的电量,题图丙中一个小方格对应的电荷量为

Q0=10×10-6×5 C=5×10-5 C

故整个放电过程释放的电荷量为

Q=55Q0=55×5×10-5 C=2.75×10-3 C

可得该电容器的电容大小为

C===≈4.6×10-4 F。

2.(实验数据处理与分析)利用DIS电流传感器可以测量电容器的电容。让充电后的电容器通过大电阻R放电,电流传感器A与计算机连接,记录放电电流I随时间t变化的图像,图像与坐标轴围成的面积数值上等于电容器的带电量Q(可用DIS系统软件计算),Q与充电电压U的比值即为电容器的电容C。

(1)图甲、图乙为放电法测量电容的两种电路原理图,先把开关S与1端相连,充电结束后,读出电压表的示数。然后把开关掷向2端,记录I-t图像,测量出电容器的带电量Q。在甲、乙两图中,实验系统误差较大的是______(选填“甲”或“乙”),原因是___________对实验的影响,使电容测量值______(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。

乙

电压表分流

偏小

(2)DIS系统软件记录的放电电流I随时间t变化的图像可能是______。

A B

C D

C

(3)某同学选择了正确的实验电路图,经过实验操作获得了多组数据,如表所示:

1 2 3 4 5 6

U/V 10.8 13.7 16.8 20.0 23.8 27.0

Q/×10-4 C 0.92 1.20 1.22 1.70 2.08 2.41

请根据以上数据,在图丙中作出Q-U图像,由图像可得该电容器的电容是________________ μF(结果保留2位有效数字)。

见解析图

8.9(8.6~9.0均可)

(4)该同学是通过滑动变阻器来改变电容器的充电电压的,请结合上述电路原理图,在下面的方框内作出能改变电容器充电电压的电路原理图。

见解析图

(5)该同学在完成电容的测量实验后,把一多用表的选择开关调到电阻挡,正确调零后把红黑表笔同时与电容器的两极接触,请你描述接触后多用表指针的偏转情况________________________________ _______________。

多用表指针先快速偏大角度,后逐

渐回到原位置

[解析] (1)在甲、乙两图中,实验系统误差较大的是乙,原因是电容器放电时电压表分流对实验有影响,使电容器放电量值偏小,则电容测量值偏小。

(2)电容器放电时,放电电流逐渐减小,且逐渐变慢,则DIS系统软件记录的放电电流I随时间t变化的图像可能是C。

(3)作出Q-U图像如图

根据C=可知

C== F≈8.9 μF。

(4)能改变电容器充电电压的电路原理图如图。

(5)两表笔与电容器接触后,电容器先有较大的充电电流,然后逐渐减小,则多用表指针的偏转情况是:多用表指针先快速偏大角度,后逐渐回到原位置。

谢 谢 !

第七章 静电场

实验九 观察电容器的充电、放电现象

实验储备·一览清

实验类型·全突破

类型1 实验电路设计与器材选取

充电时电流从电源正极流出,放电时电容器相当于电源,电流从电容器正极流出。

[典例1] (实验电路设计与器材选取)(2024·海南卷)用如图(a)所示的电路观察电容器的充放电现象,实验器材有电源E、电容器C、电压表、电流表、电流传感器、计算机、定值电阻R、单刀双掷开关S1、开关S2、导线若干。

(1)闭合开关S2,将S1接1,电压表示数增大,最后稳定在12.3 V。在此过程中,电流表的示数______(填选项标号)。

A.一直稳定在某一数值

B.先增大,后逐渐减小为零

C.先增大,后稳定在某一非零数值

(2)先后断开开关S2、S1,将电流表更换成电流传感器,再将S1接2,此时通过定值电阻R的电流方向_______(选填“a→b”或“b→a”),通过传感器将电流信息传入计算机,画出电流随时间变化的I-t图像,如图(b),t=2 s时I=1.10 mA,图中M、N区域面积比为8∶7,可求出R=_______kΩ(保留2位有效数字)。

B

a→b

5.2

[解析] (1)电容器充电过程中,当电路刚接通后,电流表示数从0增大到某一最大值,后随着电容器的不断充电,电路中的充电电流在减小,当充电结束电路稳定后,此时电路相当于断路,电流为0。故选B。

(2)根据电路图可知充电结束后电容器上极板带正电,将S1接2,电容器放电,此时通过定值电阻R的电流方向为a→b;t=2 s时I=1.10 mA可知此时电容器两端的电压为U2=IR,电容器开始放电前两端电压为12.3 V,根据I-t图像与横轴围成的面积表示放电量,可得0~2 s内的放电量为Q1=ΔU·C=(12.3 V-1.10×10-3 A×R)C,2 s后到放电结束时间内的放电量为Q2=ΔU′·C=1.10×10-3 A·RC,根据题意=,解得R≈5.2 kΩ。

类型2 实验数据处理与分析

电容器充放电的电流不是恒定的,是变化的,电荷量的计算需利用i-t图线,i-t曲线与坐标轴围成面积表示对应的电荷量,大于半格的算一格,小于半格的不算。

[典例2] (实验数据处理与分析)电容储能已经在电动汽车,风、光发电,脉冲电源等方面得到广泛应用。某同学设计如图甲所示电路,探究不同电压下电容器的充、放电过程,器材如下:

电容器C(额定电压10 V,电容标识不清);

电源E(电动势12 V,内阻不计);

电阻箱R1(阻值0~99 999.9 Ω);

滑动变阻器R2(最大阻值20 Ω,额定电流2 A);

电压表V(量程15 V,内阻很大);

发光二极管D1、D2,开关S1、S2,电流传感器,计算机,导线若干。

回答以下问题:

(1)按照如图甲所示连接电路,闭合开关S1,若要升高电容器充电电压,滑动变阻器滑片应向______(选填“a”或“b”)端滑动。

(2)调节滑动变阻器滑片位置,电压表表盘如图乙所示,示数为______V(保留1位小数)。

b

6.5

(3)继续调节滑动变阻器滑片位置,电压表示数为8.0 V时,开关S2掷向1,得到电容器充电过程的I-t图像,如图丙所示。借鉴“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中估算油膜面积的方法,根据图像可估算出充电结束后,电容器存储的电荷量为_________C(结果保留2位有效数字)。

(4)本电路中所使用电容器的电容约为____________F(结果保留2位有效数字)。

(5)电容器充电后,将开关S2掷向2,发光二极管______(选填“D1”或“D2”)闪光。

3.7×10-3

D1

[解析] (1)题图甲中滑动变阻器为分压式接法,滑动变阻器滑片左端的部分与电容器并联,要升高电容器两端的电压,滑动变阻器的滑片应向b端移动。

(2)电压表量程为15 V,分度值为0.5 V,则电压表示数为6.5 V。

(3)题图丙中图线与坐标轴所围图形的面积有37格,则Q=37× C=3.7×10-3 C。

(4)由Q=CU,得C= F≈4.6×10-4 F。

(5)电容器充电后,左板电势高,电容器放电时电流由左板经导线流出,又由于二极管具有单向导电性,故D1闪光。

[典例3] (实验器材创新)(2024·广西卷)某同学为探究电容器充、放电过程,设计了图甲所示实验电路。器材如下:电容器,电源E(电动势6 V,内阻不计),电阻R1=400.0 Ω,电阻R2=200.0 Ω,电流传感器,开关S1、S2,导线若干。实验步骤如下:

(1)断开S1、S2,将电流传感器正极与a节点相连,其数据采样频率为5 000 Hz,则采样周期为______s。

(2)闭合S1,电容器开始充电,直至充电结束,得到充电过程的I-t曲线如图乙,由图乙可知开关S1闭合瞬间流经电阻R1的电流为______mA(结果保留3位有效数字)。

(3)保持S1闭合,再闭合S2,电容器开始放电,直至放电结束,则放电结束后电容器两极板间电压为______V。

15.0

2

(4)实验得到放电过程的I-t曲线如图丙,I-t曲线与坐标轴所围面积对应电容器释放的电荷量为 0.018 8 C,则电容器的电容C为________ μF。图丙中I-t曲线与横坐标、直线t=1 s所围面积对应电容器释放的电荷量为0.003 8 C,则t=1 s时电容器两极板间电压为______V(结果保留2位有效数字)。

4.7×103

5.2

[解析] (1)采样周期为T== s。

(2)由题图乙可知开关S1闭合瞬间流经电阻R1的电流为15.0 mA。

(3)放电结束后电容器两极板间电压等于R2两端电压,根据闭合电路欧姆定律得电容器两极板间电压为UC=·R2=2 V。

(4)充电结束后电容器两端电压为U′C=E=6 V,故可得ΔQ=(U′C-UC)C=0.018 8 C,解得C=4.7×103 μF,设t=1 s时电容器两极板间电压为U″C,得(U′C-U″C)C=0.003 8 C,代入数值解得U″C≈5.2 V。

实验针对训练(九) 观察电容器的充电、放电现象

1.(实验电路设计与器材选取)某同学用传感器观察电容器的放电过程,实验操作如下:

(1)本实验的电路如图甲所示,

请在图乙中用笔画线代替导线

连接实物图(传感器正常工作时

电流从红鳄鱼夹流入,从黑鳄

鱼夹流出)。

见解析图

(2)为校验电阻箱阻值,在电路断开的情况下该同学用电阻表“×1 k”挡测量了电阻箱的阻值,测量结果如图丁所示,则电表读数为________Ω。

60 000

(3)已知蓄电池的电动势为6 V,内阻不计,实验结束后描绘的电容器放电i-t图像如图丙所示,根据图像求得该电容器的电容大小约为________ F(保留2位有效数字)。

4.6×10-4

[解析] (1)实物图如下。

(2)电表读数为

60.0×1 000 Ω=60 000 Ω。

(3)根据公式Q=It可知题图丙图线与坐标轴围成的面积为整个放电过程中释放的电量,题图丙中一个小方格对应的电荷量为

Q0=10×10-6×5 C=5×10-5 C

故整个放电过程释放的电荷量为

Q=55Q0=55×5×10-5 C=2.75×10-3 C

可得该电容器的电容大小为

C===≈4.6×10-4 F。

2.(实验数据处理与分析)利用DIS电流传感器可以测量电容器的电容。让充电后的电容器通过大电阻R放电,电流传感器A与计算机连接,记录放电电流I随时间t变化的图像,图像与坐标轴围成的面积数值上等于电容器的带电量Q(可用DIS系统软件计算),Q与充电电压U的比值即为电容器的电容C。

(1)图甲、图乙为放电法测量电容的两种电路原理图,先把开关S与1端相连,充电结束后,读出电压表的示数。然后把开关掷向2端,记录I-t图像,测量出电容器的带电量Q。在甲、乙两图中,实验系统误差较大的是______(选填“甲”或“乙”),原因是___________对实验的影响,使电容测量值______(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。

乙

电压表分流

偏小

(2)DIS系统软件记录的放电电流I随时间t变化的图像可能是______。

A B

C D

C

(3)某同学选择了正确的实验电路图,经过实验操作获得了多组数据,如表所示:

1 2 3 4 5 6

U/V 10.8 13.7 16.8 20.0 23.8 27.0

Q/×10-4 C 0.92 1.20 1.22 1.70 2.08 2.41

请根据以上数据,在图丙中作出Q-U图像,由图像可得该电容器的电容是________________ μF(结果保留2位有效数字)。

见解析图

8.9(8.6~9.0均可)

(4)该同学是通过滑动变阻器来改变电容器的充电电压的,请结合上述电路原理图,在下面的方框内作出能改变电容器充电电压的电路原理图。

见解析图

(5)该同学在完成电容的测量实验后,把一多用表的选择开关调到电阻挡,正确调零后把红黑表笔同时与电容器的两极接触,请你描述接触后多用表指针的偏转情况________________________________ _______________。

多用表指针先快速偏大角度,后逐

渐回到原位置

[解析] (1)在甲、乙两图中,实验系统误差较大的是乙,原因是电容器放电时电压表分流对实验有影响,使电容器放电量值偏小,则电容测量值偏小。

(2)电容器放电时,放电电流逐渐减小,且逐渐变慢,则DIS系统软件记录的放电电流I随时间t变化的图像可能是C。

(3)作出Q-U图像如图

根据C=可知

C== F≈8.9 μF。

(4)能改变电容器充电电压的电路原理图如图。

(5)两表笔与电容器接触后,电容器先有较大的充电电流,然后逐渐减小,则多用表指针的偏转情况是:多用表指针先快速偏大角度,后逐渐回到原位置。

谢 谢 !

同课章节目录