人教版高中地理选择性必修1自然地理基础1.2.2地球运动的地理意义教学课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中地理选择性必修1自然地理基础1.2.2地球运动的地理意义教学课件(共39张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 11.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-18 22:22:59 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

新课导入

问题

材料

到北京天安门广场观看升旗仪式,是中华儿女的心愿与期盼。一年中的大部分日子,国旗升起的时刻就是天安门广场的日出时刻。下表为天安门广场不同日期的升旗时刻。

一年中的二分二至日升起和降旗时刻为什么不同

什么样的原因导致北京的一年的昼夜长短发生变化?

北京天安门广场升国旗场景图

日期 3月21日 6月22日 9月23日 12月22日

升旗时刻 6:17 4:46 6:02 7:32

降旗时间 18:27 19:46 18:18 16:52

昼长时间 12小时10分 15小时 12小时19分 9小时21分

地

意

地

运

的

球

动

理

义

区域认知

通过示意图,理解地球运动的意义。

地理实践力

利用地球运动规律,解答相关地理问题,指导人们的生产生活。

人地协调观

认识地球运动的意义,理解地球的独特性,树立科学的宇宙观。

综合思维

运用地球公转的特征,解释与自转有关的自然现象和人类活动。

核心素养

第二课时

地球公转的地理意义

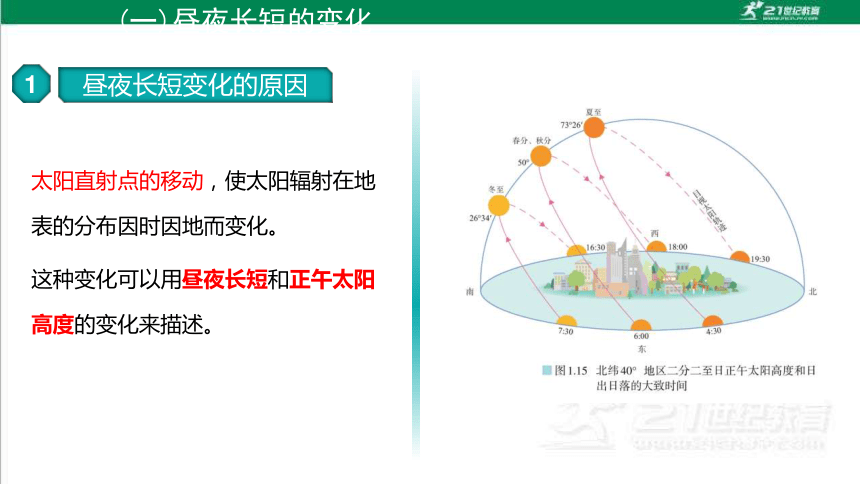

(一)昼夜长短的变化

太阳直射点的移动,使太阳辐射在地表的分布因时因地而变化。

这种变化可以用昼夜长短和正午太阳高度的变化来描述。

(一)昼夜长短的变化

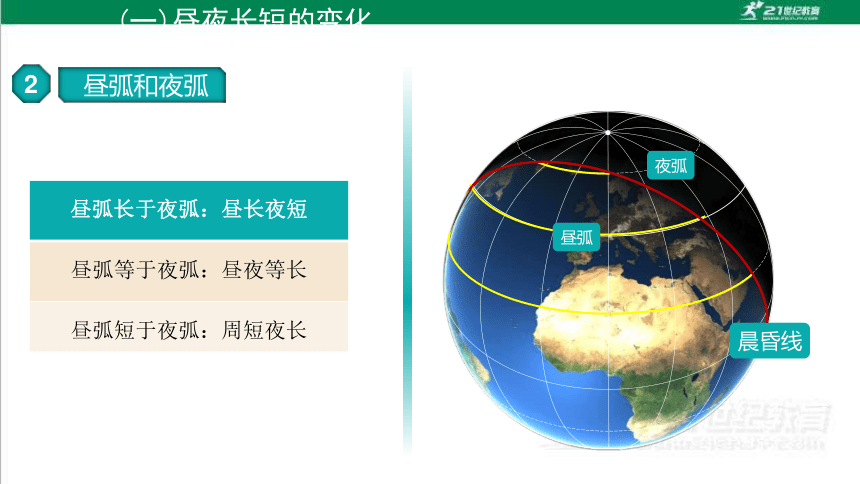

昼弧长于夜弧:昼长夜短

昼弧等于夜弧:昼夜等长

昼弧短于夜弧:周短夜长

晨昏线

昼弧

夜弧

(二)影响——决定太阳直射点的回归运动

冬至

12月22日

夏至

6月22日

秋分

9月23日

春分

3月21日

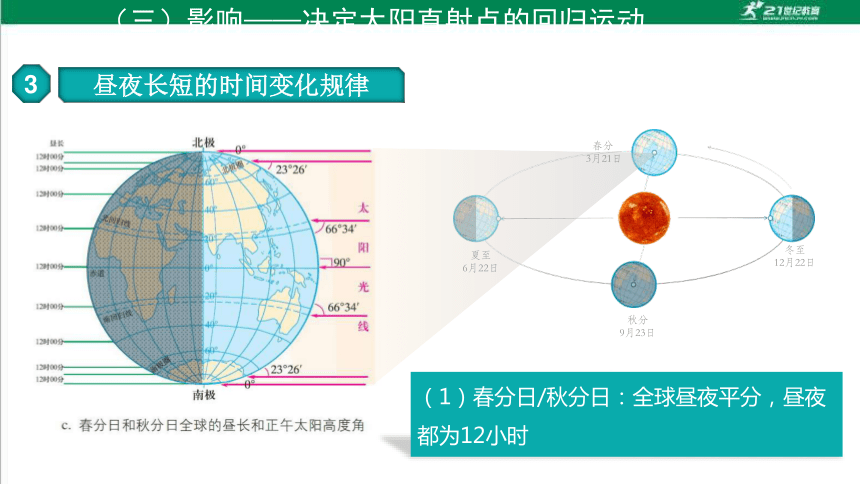

(三)影响——决定太阳直射点的回归运动

(1)春分日/秋分日:全球昼夜平分,昼夜都为12小时

(二)影响——决定太阳直射点的回归运动

冬至

12月22日

夏至

6月22日

秋分

9月23日

春分

3月21日

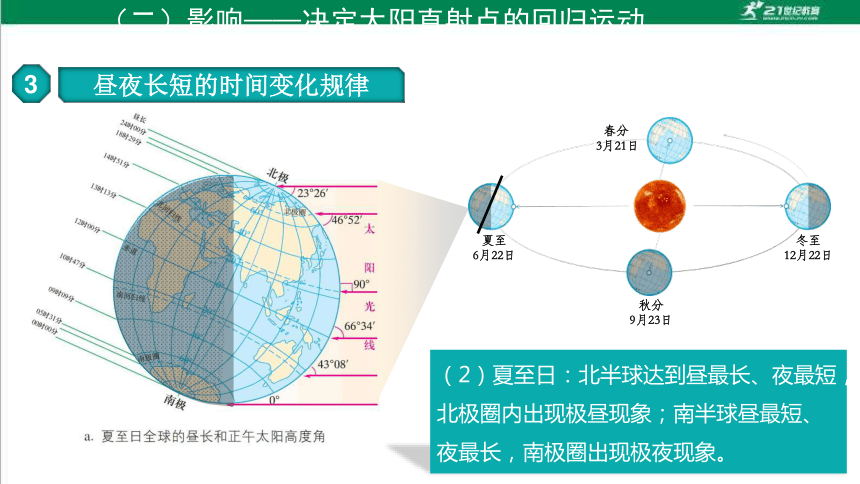

(2)夏至日:北半球达到昼最长、夜最短,北极圈内出现极昼现象;南半球昼最短、夜最长,南极圈出现极夜现象。

(二)影响——决定太阳直射点的回归运动

(三)影响——决定太阳直射点的回归运动

冬至

12月22日

夏至

6月22日

秋分

9月23日

春分

3月21日

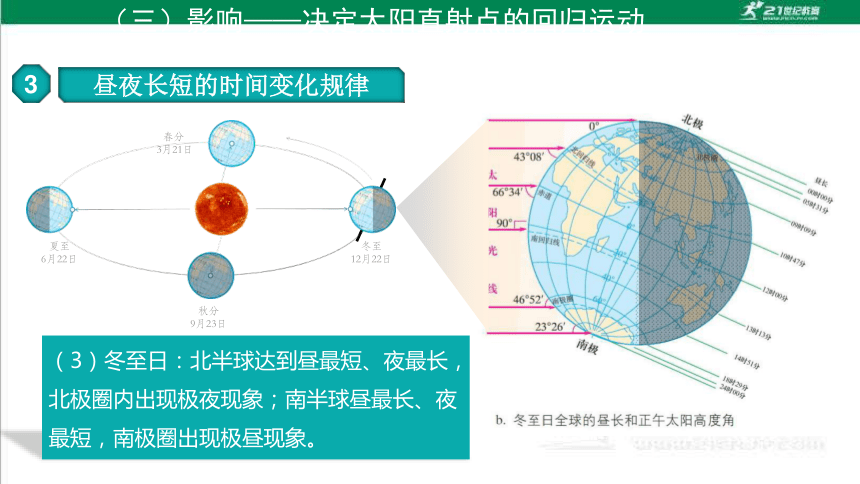

(3)冬至日:北半球达到昼最短、夜最长,北极圈内出现极夜现象;南半球昼最长、夜最短,南极圈出现极昼现象。

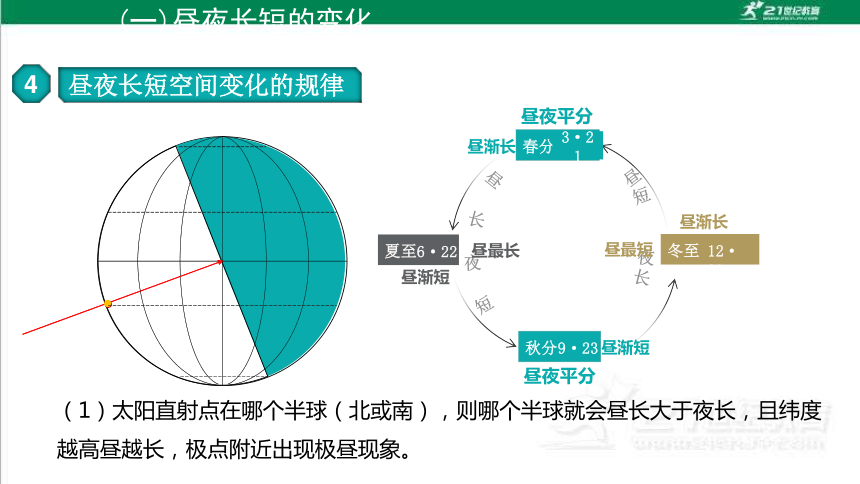

春分

3·21

昼夜平分

昼夜平分

秋分

9·23

夏至

6·22

昼最长

昼最短

冬至

12·22

昼渐长

昼渐短

昼渐长

昼渐短

(一)昼夜长短的变化

(1)太阳直射点在哪个半球(北或南),则哪个半球就会昼长大于夜长,且纬度越高昼越长,极点附近出现极昼现象。

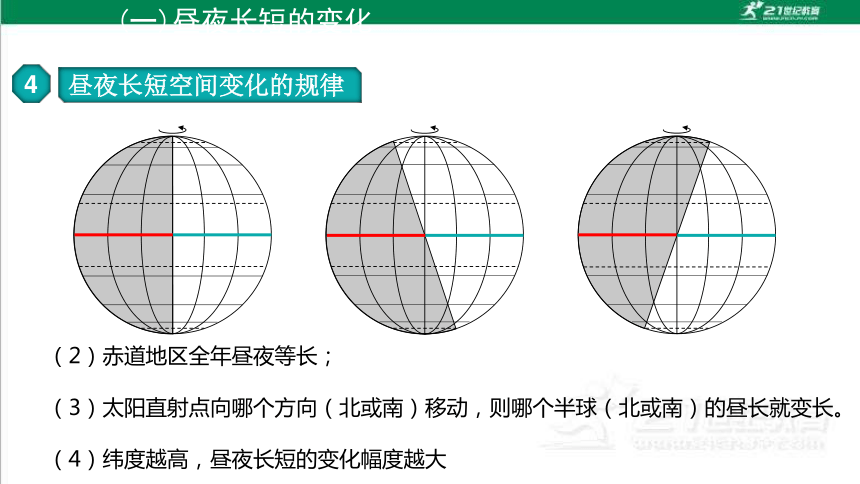

(一)昼夜长短的变化

(2)赤道地区全年昼夜等长;

(3)太阳直射点向哪个方向(北或南)移动,则哪个半球(北或南)的昼长就变长。

(4)纬度越高,昼夜长短的变化幅度越大

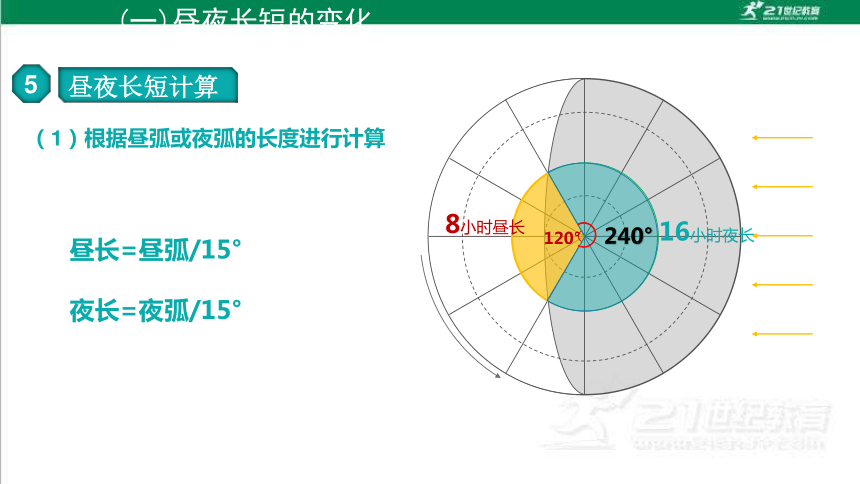

(一)昼夜长短的变化

(1)根据昼弧或夜弧的长度进行计算

120°

8小时昼长

240°

16小时夜长

昼长=昼弧/15°

夜长=夜弧/15°

(一)昼夜长短的变化

(2)根据日出或日落时间进行计算

地方时正午12时把一天的白昼平分成相等的两份,如下图所示:

昼长 =(12-日出时间)×2

=(日落时间-12)×2

夜长 =(24-日落时间)×2

=(日出时间-0)×2

(注意:以上两个计算公式的日出时间、日落时间均为地方时。

另外,昼长时数=日落时间-日出时间,此公式中的日出时间、日落时间统一标准即可。)

(一)昼夜长短的变化

(3)根据分布特点进行计算

16小时昼长

16小时夜长

8小时昼长

8小时夜长

①同纬度各地的昼长相等,夜长相等。

②南北半球纬度数相同的地区昼夜长短对称分布,即同一日期,北半球各地的昼长(夜长)与南半球同纬度数的夜长(昼长)相等。例如:同一日期40°N的昼长等于40°S的夜长。

(二)正午太阳高度的变化

(1)概念:太阳光线与地平面的交角(即太阳在当地的仰角),叫作太阳高度角,简称太阳高度。在太阳直射点上,太阳高度是90°;在晨昏线上,太阳高度是0°。

地 面

太阳高度(角)

(太阳高度)

正午太阳高度(角)

(正午太阳高度)

(二)正午太阳高度的变化

O

h

地平面

90°

0°≤h≤90°

O

h

地平面

(2)取值范围

(3)太阳高度的日变化过程

(二)正午太阳高度的变化

(1)概念

某地正午12:00时太阳光线与地平面的夹角,是一天中最大的太阳高度。

用H表示。

北

南

西

东

太阳高度(角)

正午太阳高度

H=90°

H=0°

(二)正午太阳高度的变化

(2)正午太阳高度纬度变化规律

正午太阳高度从直射纬度向南北两侧递减

北回归线及其以北地区正午太阳高度达一年中最大

整个南半球则都达一年中最小

南回归线及其以南地区正午太阳高度达一年中最大

整个北半球则都达一年中最小

【夏至】

【冬至】

夏至日:正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减;

冬至日:正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减;

春秋分日:正午太阳高度由赤道向南北两侧递减.

(二)正午太阳高度的变化

(2)正午太阳高度纬度变化规律

(二)正午太阳高度的变化

(3)正午太阳高度季节变化规律

地区 最大值 最小值

北回归线及其以北地区 一次最大值(6月22日前后) 一次最小值(12月22日前后)

南回归线及其以南地区 一次最大值(12月22日前后) 一次最小值(6月22日前后)

南北回归线之间(除赤道) 两次

(直射当地时) 一次 (南半球在夏至,北半球在冬至)

赤道 两次 (春秋分) 两次 (冬至、夏至)

(二)正午太阳高度的变化

(3)正午太阳高度季节变化规律

地区 最大值 最小值

北回归线及其以北地区 一次最大值(6月22日前后) 一次最小值(12月22日前后)

南回归线及其以南地区 一次最大值(12月22日前后) 一次最小值(6月22日前后)

南北回归线之间(除赤道) 两次

(直射当地时) 一次 (南半球在夏至,北半球在冬至)

赤道 两次 (春秋分) 两次 (冬至、夏至)

(二)正午太阳高度的变化

(4)正午太阳高度的计算

直射点

H=90 -纬度差

=90-|当地纬度±太阳直射点纬度|

备注:

H:观测点的正午太阳高度。

纬度差:观测点与直射点之间的纬度距离

±:同减异加

若两点在同一半球,用较高纬度减去较低纬度;若两点分属于南、北半球,则将两点的纬度求和。

计算:冬至日时北京(40°N)的正午太阳高度

如图所示:当太阳直射B点(10°N)时,求A点和C点的正午太阳高度。

当太阳直射B点(10°N)时,

A点(30°N)正午太阳高度是HA=90°-(30°-10°)=70°。

当太阳直射B点(10°N)时,

C点(23°26′S)正午太阳高度是HC=90°-(10°+23°26′)=56°34′。

(二)正午太阳高度的变化

(4)正午太阳高度的应用

①确定地方时

当某地太阳高度达一天中的最大值时,此时日影最短,当地的地方时是12时。

(二)正午太阳高度的变化

(4)正午太阳高度的应用

②确定房屋的朝向

为了获得最充足的太阳光照,各地房屋的朝向与正午太阳所在的位置有关。

北回归线以北的地区,正午太阳位于南方,房屋朝南。

南回归线以南的地区,正午太阳位于北方,房屋朝北。

日出

北

南

日落

日出

北

南

日落

北半球

南半球

(二)正午太阳高度的变化

(4)正午太阳高度的应用

③判断日影长短及方向

正午太阳高度越大,日影越短;反之,日影越长。太阳直射点上,正午物体的影子缩短为0;正午是一天中日影最短的时刻。

(二)正午太阳高度的变化

(4)正午太阳高度的应用

④确定楼间距

一般来说,纬度较低的地区,楼间距较近;纬度较高的地区,楼间距较远。解题关键是计算当地冬至日的正午太阳高度,并计算影长。

北回归线以北地区为了保证北楼一楼全年有阳光照射,两楼之间的最小楼间距应大于L=h·tanH(H:冬至日正午太阳高度)。

N

100M

乙

L

H

(二)正午太阳高度的变化

(4)正午太阳高度的应用

⑤计算热水器安装角度

①集热板与地面之间的夹角和当天正午太阳高度互余。如图,α+H=90°时效果最佳,则α=纬度差。例如,北纬30°在夏至日时太阳能热水器与地面的倾角应该调整为30°-23.5°,在冬至日时倾角应该调整为30°+23.5°。

地面(或楼顶)

正午太阳高度

热水器仰角

α

绘制示意图并描述当地正午太阳高度的年变化规律

绘制示意图并描述当地正午太阳高度的年变化规律

1.俄罗斯世界杯足球赛于当地时间2018年6月14日17:30在莫斯科(东三区)开幕,我国观众观看开幕式的时间是北京时间何时?

2.一艘邮轮航行在太平洋上,船上有一位怀了双胞胎的孕妇临产。航行到180°经线附近海域时,老大出生了,当时是2025年1月1日。接着,老二出生了,出生日期是2024年12月31日。 这是怎么回事?

(三)四季更替和五带划分

自转

公转

黄赤交角

太阳直射点的回归运动

昼夜长短的季节变化、太阳高度的季节变化

昼夜长短的纬度变化、太阳高度的纬度变化

四季

五带

(三)四季更替和五带划分

(1)季节变化的纬度差异

纬 度 正午太阳高度 昼夜长短 获得太阳辐射 季节变化

低纬度 终年较大 变化不大 最多 全年皆夏

中纬度 变化最大 变化较大 变化最大 四季分明

高纬度 终年较小 变化很大 最少 全年皆冬

(三)四季更替和五带划分

(2)划分(以北半球为例)

1

2

3

4

5

6

12

11

10

9

8

7

夏季:一年内白昼最长、太阳高度最大的季节;冬季:一年内白昼最短、太阳高度最小的季节;春秋两季:过渡季节

天文四季

气候四季

北温带的许多国家在气候统计上把3、4、5三个月划分为春季, 依次每三月划分为夏、秋、冬季。南半球与北半球季节正好相反。

(三)四季更替和五带划分

23.5°N

23.5°S

66.5°N

66.5°S

天 文 特 征

有太阳直射现象

有极昼极夜现象

有极昼极夜现象

无太阳直射 无极昼极夜现象

无太阳直射 无极昼极夜现象

气 候 特 征

终年炎热

四季分明

四季分明

终年严寒

终年严寒

几千年前,居住在黄河流域的先民,以农耕为基础,创造了灿烂的古代文明。黄河流域四季分明,在知识相对贫乏和技术水平低下的时代,人们如何确定何时播种不同种类农作物呢

人们通过观察星空,发现太阳在星空背景中的位置有规律地变化,季节的变化与太阳在星空背景中的位置密切相关。经过长久的观察和实践,人们将农事活动与太阳在星空背景中的位置相联系。为了便于流传和使用,人们将太阳在星空背景中的一定的位置,定为一个节气,用以指导农事活动。早在商朝,就确定了具有特殊意义的四个节气:春分、夏至、秋分、冬至。在战国以前又增加了立春、立夏、立秋、立冬四个节气,至汉代就形成了完整的二十四节气制度。

我们知道,四季更替是由地球公转运动造成的。地球的公转轨道称为黄道,地球环绕太阳公转一周,在地球上看来,就是太阳在星空背景中通过黄道一周,季节的变化与地球在黄道的不同位置密切相关。黄道的一周是360°,把春分点定为0°,按地球公转的方向,每隔15°定为一个节气,共有24个节气(图1.19)。二十四节气所确定的一年,与回归年的长短基本一致;每个节气在后来公历中的日期基本固定。因而,二十四节气可以作为农事安排的科学依据。早在两千多年前就形成的如此科学的二十四节气制度,在人类文明史中闪耀着东方智慧。不仅黄河流域,我国各地的农事活动多依据二十四节气,直至今天。这种节气制度还推广到朝鲜、韩国、日本、越南等国。鉴于对科学、历法、农事指导乃至中华文明的重大意义,2016年,二十四节气被联合国教科文组织正式列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

东方智慧一指导农事的二十四节气

地球公转的地理意义

昼夜长短变化

四季划分

正午太阳高度的变化

五带划分

课堂小结

1.下列叙述正确的是

A.当地球运行至A位置时,北半球白昼最短

B.当地球运行至B位置时,武汉和上海昼长都是12小时

C.当地球运行至C位置时,北极圈及其以北地区全部为极昼

D.当地球运行至D位置时,南半球白昼最长

2.在地球由B位置向C位置运动的过程中

A.北半球昼变长,但短于夜 B.南半球昼变长,并长于夜

C.北半球夜变长,但短于昼 D.南半球夜变长,并长于昼

读“地球公转示意图”,据此回答1~2题

B

B

3.四个地点中,纬度数值相同的地点是

A.甲、乙

B.丙、丁

C.甲、丁

D.乙、丁

4.图中丁地的日落时刻是

A.6时

B.15时

C.18时

D.21时

如图示意某日甲、乙、丙、丁四个地点的昼长状况。据此完成3~4题。

C

B

新课导入

问题

材料

到北京天安门广场观看升旗仪式,是中华儿女的心愿与期盼。一年中的大部分日子,国旗升起的时刻就是天安门广场的日出时刻。下表为天安门广场不同日期的升旗时刻。

一年中的二分二至日升起和降旗时刻为什么不同

什么样的原因导致北京的一年的昼夜长短发生变化?

北京天安门广场升国旗场景图

日期 3月21日 6月22日 9月23日 12月22日

升旗时刻 6:17 4:46 6:02 7:32

降旗时间 18:27 19:46 18:18 16:52

昼长时间 12小时10分 15小时 12小时19分 9小时21分

地

意

地

运

的

球

动

理

义

区域认知

通过示意图,理解地球运动的意义。

地理实践力

利用地球运动规律,解答相关地理问题,指导人们的生产生活。

人地协调观

认识地球运动的意义,理解地球的独特性,树立科学的宇宙观。

综合思维

运用地球公转的特征,解释与自转有关的自然现象和人类活动。

核心素养

第二课时

地球公转的地理意义

(一)昼夜长短的变化

太阳直射点的移动,使太阳辐射在地表的分布因时因地而变化。

这种变化可以用昼夜长短和正午太阳高度的变化来描述。

(一)昼夜长短的变化

昼弧长于夜弧:昼长夜短

昼弧等于夜弧:昼夜等长

昼弧短于夜弧:周短夜长

晨昏线

昼弧

夜弧

(二)影响——决定太阳直射点的回归运动

冬至

12月22日

夏至

6月22日

秋分

9月23日

春分

3月21日

(三)影响——决定太阳直射点的回归运动

(1)春分日/秋分日:全球昼夜平分,昼夜都为12小时

(二)影响——决定太阳直射点的回归运动

冬至

12月22日

夏至

6月22日

秋分

9月23日

春分

3月21日

(2)夏至日:北半球达到昼最长、夜最短,北极圈内出现极昼现象;南半球昼最短、夜最长,南极圈出现极夜现象。

(二)影响——决定太阳直射点的回归运动

(三)影响——决定太阳直射点的回归运动

冬至

12月22日

夏至

6月22日

秋分

9月23日

春分

3月21日

(3)冬至日:北半球达到昼最短、夜最长,北极圈内出现极夜现象;南半球昼最长、夜最短,南极圈出现极昼现象。

春分

3·21

昼夜平分

昼夜平分

秋分

9·23

夏至

6·22

昼最长

昼最短

冬至

12·22

昼渐长

昼渐短

昼渐长

昼渐短

(一)昼夜长短的变化

(1)太阳直射点在哪个半球(北或南),则哪个半球就会昼长大于夜长,且纬度越高昼越长,极点附近出现极昼现象。

(一)昼夜长短的变化

(2)赤道地区全年昼夜等长;

(3)太阳直射点向哪个方向(北或南)移动,则哪个半球(北或南)的昼长就变长。

(4)纬度越高,昼夜长短的变化幅度越大

(一)昼夜长短的变化

(1)根据昼弧或夜弧的长度进行计算

120°

8小时昼长

240°

16小时夜长

昼长=昼弧/15°

夜长=夜弧/15°

(一)昼夜长短的变化

(2)根据日出或日落时间进行计算

地方时正午12时把一天的白昼平分成相等的两份,如下图所示:

昼长 =(12-日出时间)×2

=(日落时间-12)×2

夜长 =(24-日落时间)×2

=(日出时间-0)×2

(注意:以上两个计算公式的日出时间、日落时间均为地方时。

另外,昼长时数=日落时间-日出时间,此公式中的日出时间、日落时间统一标准即可。)

(一)昼夜长短的变化

(3)根据分布特点进行计算

16小时昼长

16小时夜长

8小时昼长

8小时夜长

①同纬度各地的昼长相等,夜长相等。

②南北半球纬度数相同的地区昼夜长短对称分布,即同一日期,北半球各地的昼长(夜长)与南半球同纬度数的夜长(昼长)相等。例如:同一日期40°N的昼长等于40°S的夜长。

(二)正午太阳高度的变化

(1)概念:太阳光线与地平面的交角(即太阳在当地的仰角),叫作太阳高度角,简称太阳高度。在太阳直射点上,太阳高度是90°;在晨昏线上,太阳高度是0°。

地 面

太阳高度(角)

(太阳高度)

正午太阳高度(角)

(正午太阳高度)

(二)正午太阳高度的变化

O

h

地平面

90°

0°≤h≤90°

O

h

地平面

(2)取值范围

(3)太阳高度的日变化过程

(二)正午太阳高度的变化

(1)概念

某地正午12:00时太阳光线与地平面的夹角,是一天中最大的太阳高度。

用H表示。

北

南

西

东

太阳高度(角)

正午太阳高度

H=90°

H=0°

(二)正午太阳高度的变化

(2)正午太阳高度纬度变化规律

正午太阳高度从直射纬度向南北两侧递减

北回归线及其以北地区正午太阳高度达一年中最大

整个南半球则都达一年中最小

南回归线及其以南地区正午太阳高度达一年中最大

整个北半球则都达一年中最小

【夏至】

【冬至】

夏至日:正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减;

冬至日:正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减;

春秋分日:正午太阳高度由赤道向南北两侧递减.

(二)正午太阳高度的变化

(2)正午太阳高度纬度变化规律

(二)正午太阳高度的变化

(3)正午太阳高度季节变化规律

地区 最大值 最小值

北回归线及其以北地区 一次最大值(6月22日前后) 一次最小值(12月22日前后)

南回归线及其以南地区 一次最大值(12月22日前后) 一次最小值(6月22日前后)

南北回归线之间(除赤道) 两次

(直射当地时) 一次 (南半球在夏至,北半球在冬至)

赤道 两次 (春秋分) 两次 (冬至、夏至)

(二)正午太阳高度的变化

(3)正午太阳高度季节变化规律

地区 最大值 最小值

北回归线及其以北地区 一次最大值(6月22日前后) 一次最小值(12月22日前后)

南回归线及其以南地区 一次最大值(12月22日前后) 一次最小值(6月22日前后)

南北回归线之间(除赤道) 两次

(直射当地时) 一次 (南半球在夏至,北半球在冬至)

赤道 两次 (春秋分) 两次 (冬至、夏至)

(二)正午太阳高度的变化

(4)正午太阳高度的计算

直射点

H=90 -纬度差

=90-|当地纬度±太阳直射点纬度|

备注:

H:观测点的正午太阳高度。

纬度差:观测点与直射点之间的纬度距离

±:同减异加

若两点在同一半球,用较高纬度减去较低纬度;若两点分属于南、北半球,则将两点的纬度求和。

计算:冬至日时北京(40°N)的正午太阳高度

如图所示:当太阳直射B点(10°N)时,求A点和C点的正午太阳高度。

当太阳直射B点(10°N)时,

A点(30°N)正午太阳高度是HA=90°-(30°-10°)=70°。

当太阳直射B点(10°N)时,

C点(23°26′S)正午太阳高度是HC=90°-(10°+23°26′)=56°34′。

(二)正午太阳高度的变化

(4)正午太阳高度的应用

①确定地方时

当某地太阳高度达一天中的最大值时,此时日影最短,当地的地方时是12时。

(二)正午太阳高度的变化

(4)正午太阳高度的应用

②确定房屋的朝向

为了获得最充足的太阳光照,各地房屋的朝向与正午太阳所在的位置有关。

北回归线以北的地区,正午太阳位于南方,房屋朝南。

南回归线以南的地区,正午太阳位于北方,房屋朝北。

日出

北

南

日落

日出

北

南

日落

北半球

南半球

(二)正午太阳高度的变化

(4)正午太阳高度的应用

③判断日影长短及方向

正午太阳高度越大,日影越短;反之,日影越长。太阳直射点上,正午物体的影子缩短为0;正午是一天中日影最短的时刻。

(二)正午太阳高度的变化

(4)正午太阳高度的应用

④确定楼间距

一般来说,纬度较低的地区,楼间距较近;纬度较高的地区,楼间距较远。解题关键是计算当地冬至日的正午太阳高度,并计算影长。

北回归线以北地区为了保证北楼一楼全年有阳光照射,两楼之间的最小楼间距应大于L=h·tanH(H:冬至日正午太阳高度)。

N

100M

乙

L

H

(二)正午太阳高度的变化

(4)正午太阳高度的应用

⑤计算热水器安装角度

①集热板与地面之间的夹角和当天正午太阳高度互余。如图,α+H=90°时效果最佳,则α=纬度差。例如,北纬30°在夏至日时太阳能热水器与地面的倾角应该调整为30°-23.5°,在冬至日时倾角应该调整为30°+23.5°。

地面(或楼顶)

正午太阳高度

热水器仰角

α

绘制示意图并描述当地正午太阳高度的年变化规律

绘制示意图并描述当地正午太阳高度的年变化规律

1.俄罗斯世界杯足球赛于当地时间2018年6月14日17:30在莫斯科(东三区)开幕,我国观众观看开幕式的时间是北京时间何时?

2.一艘邮轮航行在太平洋上,船上有一位怀了双胞胎的孕妇临产。航行到180°经线附近海域时,老大出生了,当时是2025年1月1日。接着,老二出生了,出生日期是2024年12月31日。 这是怎么回事?

(三)四季更替和五带划分

自转

公转

黄赤交角

太阳直射点的回归运动

昼夜长短的季节变化、太阳高度的季节变化

昼夜长短的纬度变化、太阳高度的纬度变化

四季

五带

(三)四季更替和五带划分

(1)季节变化的纬度差异

纬 度 正午太阳高度 昼夜长短 获得太阳辐射 季节变化

低纬度 终年较大 变化不大 最多 全年皆夏

中纬度 变化最大 变化较大 变化最大 四季分明

高纬度 终年较小 变化很大 最少 全年皆冬

(三)四季更替和五带划分

(2)划分(以北半球为例)

1

2

3

4

5

6

12

11

10

9

8

7

夏季:一年内白昼最长、太阳高度最大的季节;冬季:一年内白昼最短、太阳高度最小的季节;春秋两季:过渡季节

天文四季

气候四季

北温带的许多国家在气候统计上把3、4、5三个月划分为春季, 依次每三月划分为夏、秋、冬季。南半球与北半球季节正好相反。

(三)四季更替和五带划分

23.5°N

23.5°S

66.5°N

66.5°S

天 文 特 征

有太阳直射现象

有极昼极夜现象

有极昼极夜现象

无太阳直射 无极昼极夜现象

无太阳直射 无极昼极夜现象

气 候 特 征

终年炎热

四季分明

四季分明

终年严寒

终年严寒

几千年前,居住在黄河流域的先民,以农耕为基础,创造了灿烂的古代文明。黄河流域四季分明,在知识相对贫乏和技术水平低下的时代,人们如何确定何时播种不同种类农作物呢

人们通过观察星空,发现太阳在星空背景中的位置有规律地变化,季节的变化与太阳在星空背景中的位置密切相关。经过长久的观察和实践,人们将农事活动与太阳在星空背景中的位置相联系。为了便于流传和使用,人们将太阳在星空背景中的一定的位置,定为一个节气,用以指导农事活动。早在商朝,就确定了具有特殊意义的四个节气:春分、夏至、秋分、冬至。在战国以前又增加了立春、立夏、立秋、立冬四个节气,至汉代就形成了完整的二十四节气制度。

我们知道,四季更替是由地球公转运动造成的。地球的公转轨道称为黄道,地球环绕太阳公转一周,在地球上看来,就是太阳在星空背景中通过黄道一周,季节的变化与地球在黄道的不同位置密切相关。黄道的一周是360°,把春分点定为0°,按地球公转的方向,每隔15°定为一个节气,共有24个节气(图1.19)。二十四节气所确定的一年,与回归年的长短基本一致;每个节气在后来公历中的日期基本固定。因而,二十四节气可以作为农事安排的科学依据。早在两千多年前就形成的如此科学的二十四节气制度,在人类文明史中闪耀着东方智慧。不仅黄河流域,我国各地的农事活动多依据二十四节气,直至今天。这种节气制度还推广到朝鲜、韩国、日本、越南等国。鉴于对科学、历法、农事指导乃至中华文明的重大意义,2016年,二十四节气被联合国教科文组织正式列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

东方智慧一指导农事的二十四节气

地球公转的地理意义

昼夜长短变化

四季划分

正午太阳高度的变化

五带划分

课堂小结

1.下列叙述正确的是

A.当地球运行至A位置时,北半球白昼最短

B.当地球运行至B位置时,武汉和上海昼长都是12小时

C.当地球运行至C位置时,北极圈及其以北地区全部为极昼

D.当地球运行至D位置时,南半球白昼最长

2.在地球由B位置向C位置运动的过程中

A.北半球昼变长,但短于夜 B.南半球昼变长,并长于夜

C.北半球夜变长,但短于昼 D.南半球夜变长,并长于昼

读“地球公转示意图”,据此回答1~2题

B

B

3.四个地点中,纬度数值相同的地点是

A.甲、乙

B.丙、丁

C.甲、丁

D.乙、丁

4.图中丁地的日落时刻是

A.6时

B.15时

C.18时

D.21时

如图示意某日甲、乙、丙、丁四个地点的昼长状况。据此完成3~4题。

C

B

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪