重庆市七校联盟2024-2025学年高二下学期期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 重庆市七校联盟2024-2025学年高二下学期期末考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 829.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-19 15:18:22 | ||

图片预览

文档简介

重庆市七校联盟2024-2025学年高二下学期期末考试历史试题

一、单选题

1.1980年,考古工作者对四川广汉三星堆遗址的新石器时代晚期地层进行了发掘,清理出长方形房址10余座、灰坑30余个,出土磨制石器100余件、陶器200余件,其中3座房址出土了玉锥形器共5件。据此可以推断,这一时期的三星堆文化( )

A.已出现社会贫富分化 B.手工业制作技术世界领先

C.与中原地区交流频繁 D.已具备早期国家初始形态

2.战国时期发展本国文字成为诸侯异政、思想纷纭的主要表现。秦朝规范了语言和书写方式,建立了一个国家认可的文化体系,把所有从事帝国事务及渴望为帝国服务的人都联结起来。这有利于( )

A.结束列国纷争政治局面 B.推动中华民族共同体的形成

C.奠定古代政治制度格局 D.确立封建社会主流意识形态

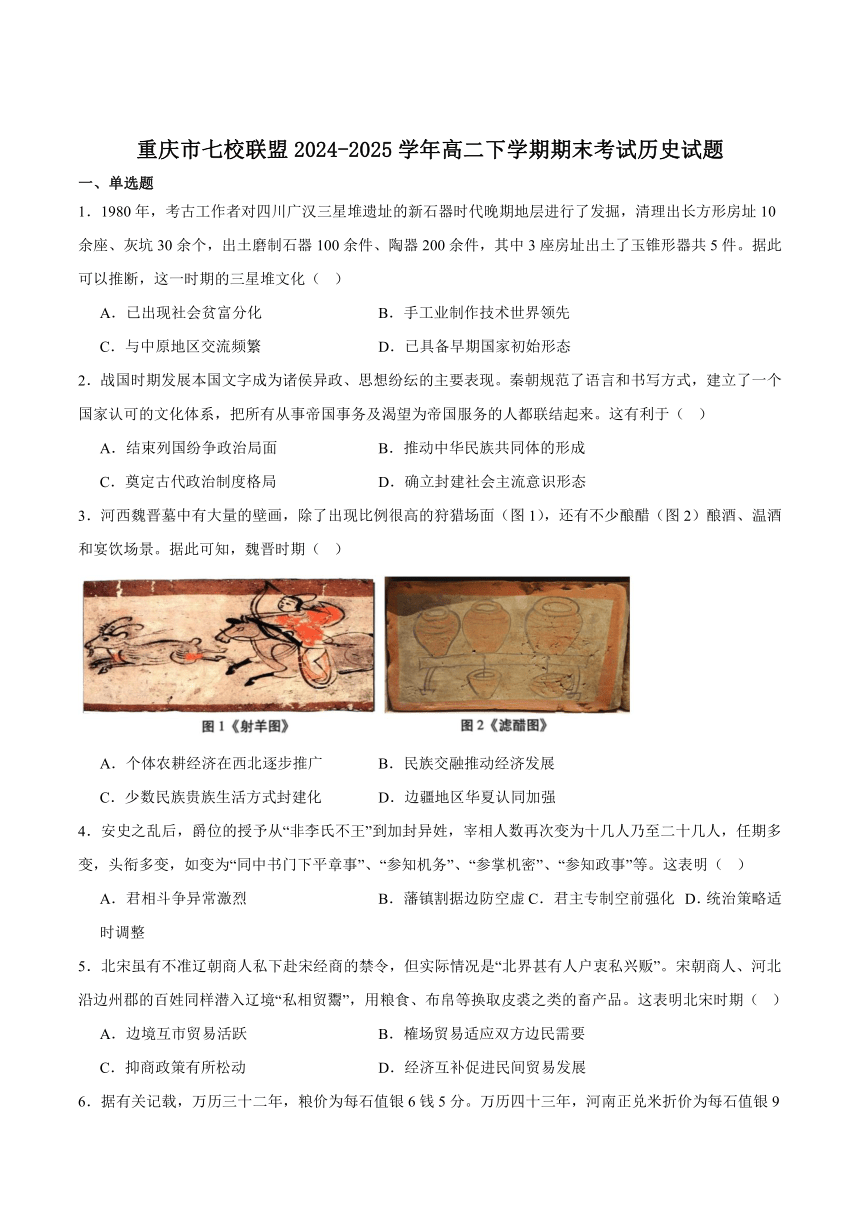

3.河西魏晋墓中有大量的壁画,除了出现比例很高的狩猎场面(图1),还有不少酿醋(图2)酿酒、温酒和宴饮场景。据此可知,魏晋时期( )

A.个体农耕经济在西北逐步推广 B.民族交融推动经济发展

C.少数民族贵族生活方式封建化 D.边疆地区华夏认同加强

4.安史之乱后,爵位的授予从“非李氏不王”到加封异姓,宰相人数再次变为十几人乃至二十几人,任期多变,头衔多变,如变为“同中书门下平章事”、“参知机务”、“参掌机密”、“参知政事”等。这表明( )

A.君相斗争异常激烈 B.藩镇割据边防空虚 C.君主专制空前强化 D.统治策略适时调整

5.北宋虽有不准辽朝商人私下赴宋经商的禁令,但实际情况是“北界甚有人户衷私兴贩”。宋朝商人、河北沿边州郡的百姓同样潜入辽境“私相贸鬻”,用粮食、布帛等换取皮裘之类的畜产品。这表明北宋时期( )

A.边境互市贸易活跃 B.榷场贸易适应双方边民需要

C.抑商政策有所松动 D.经济互补促进民间贸易发展

6.据有关记载,万历三十二年,粮价为每石值银6钱5分。万历四十三年,河南正兑米折价为每石值银9钱5分。天启四年,官府米价为每石值银8、9钱。崇祯五年,上海米价为每石值银1两。崇祯十二年米价升到每石值银1两8、9钱。这反映了当时( )

A.人口膨胀迅速引发粮食危机 B.农业多种经营冲击原本经济秩序

C.外国白银大量流入广泛流通 D.一条鞭法赋役征银影响粮食价格

7.1861年11月,慈禧太后和恭亲王奕 主张“尽心和议”,受到了外国列强的欢迎和支持。1862年2月,清政府就宣布对东南地方官“借师助剿”“不为遥制”。英法两国公使声称,“情愿帮助官军剿贼,并派师船驶往长江,协同防剿”。这可用来解释( )

A.中国边疆危机的日益严重 B.中国卷入资本主义世界市场

C.太平天国走向失败的原因 D.中国早期现代化尝试的起步

8.《江西第一次全省农民代表大会宣言》中提到,“几千年来被压迫被剥削被轻视的我们,此次因组织了农民协会,才能在江西政治中心地点——南昌,开我们……第一次代表大会”,“江西农民久受军阀压迫,一旦闻革命军到来,即出死力帮助”。此次大会召开期间( )

A.中共一大召开后组织和领导工人运动 B.国共合作挥师北伐

C.中华苏维埃共和国临时中央政府成立 D.清朝统治土崩瓦解

9.人民解放战争全面爆发后的第一年内,解放军在各个战场沉重打击进犯之敌,俘虏敌军67.7万人,缴获各种炮6100余门,坦克36辆,缴获和击毁敌飞机60架,舰艇19艘。这( )

A.为战略反攻创造了有利的条件 B.摧毁了国民党主要军事力量

C.得益于《论联合政府》的指导 D.反映了决战的时机已经成熟

10.新中国成立初期,很多农民不愿对同宗同姓的地主展开斗争,认为“卖命不卖姓”。随着土地改革深入,农民中逐渐流行“天下农民是一家”“庄稼人向着庄稼人”的说法。这反映出土地改革( )

A.改造了农村基层组织结构 B.推动了“一五”计划的开展

C.彰显了社会主义制度优势 D.促进了党的工作重心转移

11.罗马法规定:如果在遗嘱人死亡时留有遗腹子在后续财产继承环节,遗腹子作为遗嘱人的自然继承人或者法定继承人,有权针对遗嘱提出“不合义务之遗嘱”的指控。这表明罗马法( )

A.注重法律的程序正义 B.保护私有财产权不可被侵犯

C.具有形式主义的特征 D.蕴含尊重生命的自然法精神

12.1602年,荷兰的大商人集股组建了新型的海外贸易公司——东印度公司。公司从政府那里得到了从好望角到麦哲伦海峡之间广阔区域的贸易垄断权,公司有权代表国会对外宣战、招募军队、在殖民地发行货币和任命官员等。该公司的组建( )

A.说明荷兰长期控制着世界航海霸权

B.体现了资本原始积累的新型经营方式

C.便利了工业革命后商品输出的需要

D.表明荷兰民众通过物资援助其他国家

13.从1750年算起,欧洲人口在100年时间里从1.42亿增长到2.65亿。此前每次人口增长都会带来食物涨价,但这次不同,1800年后,至少在英国,两个指数开始朝相反的方向移动。促使这一时期指数“朝相反的方向移动”的主要因素是( )

A.自然灾害、战争频发 B.土豆等新物种的种植及普及

C.欧洲大规模海外移民 D.工业革命后优质化肥的推广

14.20世纪30年代初期,苏联积极引进美国福特汽车公司、通用电气公司等数百家企业参与国内高尔基汽车厂、斯大林格勒拖拉机厂、第聂伯河水电站等重大工程建设。同时,还允许外资通过租让制参与国内石油和矿产开采。苏联的上述措施( )

A.维护了新生的苏维埃政权 B.体现了新经济政策的开放精神

C.改善了经济结构失衡问题 D.缓解了斯大林模式带来的困境

15.20世纪70年代末以前,历次经济危机中,美国失业者绝大多数是黑人和非熟练工人等蓝领体力工人。80年代开始,白领工人失业人数不断增加,到90年代中期,白领工人的失业人数比蓝领工人多出数万人乃至十余万人。出现这一变化的主要原因是( )

A.“福利国家”弊端初步显露 B.社会民权运动的频发

C.科技革命引发产业结构转变 D.经济“滞胀”问题加重

二、材料题

16.在从“民族振兴”到“民族复兴”的过程中,学校体育工作发挥着独特且不可替代的重要作用。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 洋务派兴办的洋务学堂,一般都开设体育课。天津水师学堂“学生入堂,虑其或失文弱,授之枪,俾习步伐;树之桅,俾习升降”。《光绪政要》载:“盖自开堂以来,一日间中学西学文事武事,量晷分时,兼程并课。”学校的正式体育课,包括击剑、刺棍、木棒、哑铃、足球、跳栏、跳高等项,此外还有游泳、滑冰、平台、木马、单双杠及爬山运动等。1903年的《奏定学堂章程》规定:各级各类学堂均开设“体操课”,小学每周三小时,中学二小时,高等学堂三小时。章程还对各级学堂体操课的内容、目的作了具体的说明。

——摘编自崔乐泉《中国近代体育史话》等

材料二 陕甘宁边区政府明确规定学校“课程内容都以抗战为中心教材”,要求体育教学必须与军事化相结合。“要求行动军事化——集会、解散迅速,在山野、田间随时随地可以上课……”“加强军事学习——如爬山、赛跑、掷手榴弹、射击、野战、刺击技术、防空防毒演习等。”边区学校体育尽管基础较差,但都能坚持因地制宜,因陋就简,开展多种形式的体育,延安保小的象棋、跳棋、对角棋、老虎棋等棋子都是同学们从延河边捡来的石头、小圆球、石块磨成的。边区学校体育不是少数人垄断的选手体育,每个学生都有享受体育活动的权利,人人参加体育活动,让体育在学校普遍化。

——摘编自党挺《延安体育之研究(1935—1948)》

材料三 1949年10月,在全国体育工作者代表大会上,朱德指出:“现在我们的体育事业一定要为人民服务,要为国防和国民健康的利益服务。”1979年,全国学校体育、卫生工作经验交流会确立了学生坚持“三好”的方针,即正确处理好德、智、体三者之间的关系。同年,国际奥委会执委会通过《名古屋决议》,中国体育正式合法地进入国际体坛。各级体委在大中城市推进建立由基层运动队(中小学)、普通业余体校、重点业余体校和优秀运动队层层衔接的青训体系,以激发中国体育发展活力。

——摘编自张守冬、王朝军《中国共产党百年体育思想的继承与发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清学校体育教育的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明延安时期学校体育教育工作的意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出1979年前后新中国学校体育教育理念的变化,并分析其原因。

17.阅读材料,回答问题。

材料 美国历史学家爱德华·德雷尔在《战时中国:1901~1949》一书中,将日本偷袭珍珠港、美国参战前中国本土对日作战定义为“抗战”,而仅将1941年之后的阶段纳入“二战”范畴。法国历史学家亨利·米歇尔在《第二次世界大战史》著述中将二战史叙事集中于欧洲和太平洋战场,淡化中国作为东方主战场的地位。阿诺德·汤因比、约翰·基根等西方著名历史学家在诸如《国际事务概览·第二次世界大战》《二战史》《二战始末》等著作中对中国即便有所提及,也只是一闪而过,且描述方式多有负面倾向。英国历史学家利德尔·哈特的著作《第二次世界大战战史》、英国《不列颠简明百科全书》均明确第二次世界大战始于1939年。

——整理自利德尔·哈特《第二次世界大战战史》等

提炼材料中西方学者的观点,并结合所学知识予以评析。(要求:观点明确,史实准确,论证充分,逻辑严密,表达清晰。)

三、综合题

18.阅读材料,回答问题。

材料一 东汉末年至魏晋之际,北方兵连祸接,以及由此造成的饥馑、瘟疫等,使北方士民纷纷背乡离井。迁移的主要路线有二、一是由关中流入长江中游的荆、襄一带,然后或渡江南下,或西奔入蜀定居于成都平原;另一支则直接从中原经淮河一线流向东南地区的扬州、杭州,乃至更远的岭南地区。其中徐州、南阳为最大的人口集散之地,经常汇集百万人口。

——选编自马强《魏晋之际人口迁移与江南经济的开发》

材料二 晚清到民国时期的“下南洋”,是近代中国人海外移民的高潮。早期进入南洋的华人为了生存到苦力行业做活,曾有人说过当时的状况“马来诸邦之维持,专赖锡矿之税入……作锡矿之工作者,首推华侨,彼等之才能与劳力,造成今日之马来半岛马来政府及其人民,对于此勤奋耐劳守法之华侨之谢意,非言语所可表达。”印尼加里曼丹岛山口洋市的田野调查也说明,山口洋有20多万人,60%是华人,他们大多是广东汕尾市客家人的后裔,相对完整地保留了客家人的风俗习惯,客家话甚至成为当地的流行语。每年正月十五、当地都会举行诸神大游行活动。由于当地神庙众多,山口洋市也被称作“千庙之市”。

——摘编自陈秋沛《浅析晚清下南洋中华人对南洋的影响》

材料三 早期资本主义时代的人口国际迁移的流向是由宗主国向殖民地的迁移,20世纪60年代后国际移民的主流是从发展中国家向发达国家的迁移,发达工业化国家成为国际移民的首选国。1973年油价上涨后,大批劳动力迅速流向中东。1975年,中东地区的外籍工人达200万,1985年,有320万亚洲人在海湾国家做工,其中200万以上在沙特阿拉伯。全球经济所缔造的统一国际劳动力市场在新移民的呼应下应运而生,两者互动的结果是使新的全球劳动力市场不断累积且充满活力。

——摘编自王希恩《当代族际人口流迁与民族过程》

(1)根据材料一概括东汉末年至魏晋之际人民迁移的特点,并结合所学分析其产生的影响。

(2)根据材料二分析“下南洋”带来的影响。结合所学,举两例说明华侨在中国近代史上的贡献。

(3)根据材料三并结合所学,指出二战后全球劳动力的主要流入地,并简评现代国际人口迁移。

参考答案

1.A

2.B

3.B

4.D

5.D

6.C

7.C

8.B

9.A

10.A

11.D

12.B

13.B

14.B

15.C

16.(1)特点:政府高度重视;军事色彩浓厚;学习西方近代体育(或内容丰富、覆盖面广、体操课地位突出);制度化发展。

(2)意义:提升了学生的政治觉悟和军事技能,适应了民族革命战争的需要;培养和弘扬了艰苦奋斗精神,支持了抗日根据地建设;为新中国学校体育建设提供了宝贵的实践经验。

(3)变化:从增强体质,保卫祖国,关注国内体育事业到全面发展,激发活力,关注参与国际体育事业。

原因:全党全国人民的思想解放;中共十一届三中全会的胜利召开,实现了新中国成立以来党的历史性伟大转折;改革开放为中国体育体制改革提供了支撑;社会主义现代化建设的现实需要;和平与发展成为世界主流;中国体育重返国际体坛;对体育教育规律认识更为全面深刻。

17.示例:

西方学者刻意淡化中国对世界反法西斯战争做出的重大贡献。

这些观点是错误的。

首先,中国是第二次世界大战中最早开辟且最持久的战场,第二次世界大战的起点在中国。1931年日本制造九一八事变,从而揭开了二战的序幕,中国局部抗战也由此开始。1937年日本制造七七事变,发动全面侵华战争,中国开始全民族抗战,这也成为二战在亚洲爆发的标志。中华民族结成抗日民族统一战线,团结抗战,开辟了对日本法西斯持久作战的东方主战场。中国抗战从局部抗战到全民族抗战,抗战历时14年之久,正面战场与敌后战场大量消灭日军有生力量,同时也付出巨大的民族牺牲,直至取得抗战的最后胜利。

其次,二战是法西斯国家与世界反法西斯力量之间展开的全球性战争。1939年9月德国突袭波兰,英法对德宣战,这标志着二战的全面爆发。1941年6月德国入侵苏联,苏联战场成为抵抗纳粹德国的主战场。1941年12月,日本挑起太平洋战争,二战随即发展到全球阶段。其间,中国战场长期牵制日本主力,从战略高度有力配合盟国的反法西斯战争。同时,中国还积极参与国际秩序的塑造,先后参加或签署了《联合国家宣言》、开罗会议与《开罗宣言》、联合国等相关活动,为盟国间的合作及重构战后世界秩序作出了重大贡献。

综上所述,世界大战的起点在中国,中国以巨大牺牲为代价,为人类和平与正义作出了不可替代的贡献。西方学界对中国抗战的淡化,本质是“欧洲中心论”、冷战思维、历史虚无主义思想等共同作崇的结果。这一态度,严重偏离了历史事实的整体性与客观性,无助于全面、深入把握二战的历史脉络及其深远影响。

18.(1)特点:被迫移民;迁移方向以东南为主;迁移人数多(规模大)。

影响:促进了江南开发(或答带来了先进生产工具和技术;充实了劳动力资源);推动了山区少数民族逐渐与汉族交融(民族交融);为后世经济重心南移奠定基础。

(2)影响:促进当地经济的发展;传播了中华文化。

举例:抗战期间,海外华侨积极捐款捐物支援抗战,华侨青年回国参战;国外华侨参加中国人民政治协商会第一届全体会议,筹备新中国。

(3)流入地:西欧、北美等发达地区;中东产油国简评:对迁入国:现代国际人口迁移使高级科技人才流入迁入国,为迁入国节省了大量的教育与培训开支,促进了迁入国社会经济文化的发展,但是也引发了文化冲突等社会问题。

对迁出国:移民寄回母国的汇款增加了迁出国的外汇和投资能力,但也造成了人才资源的流失,不利于自身科技进步与经济社会发展。

对世界:促进了全球人才资源的交流学习,推动知识和技术在全球传播,促进世界科技、文化发展;可能加剧全球发展不平衡,人才集中在发达国家手中,在经济全球化进程中,南北差距进一步扩大。(从三个角度进行正反两方面的评价即可)

一、单选题

1.1980年,考古工作者对四川广汉三星堆遗址的新石器时代晚期地层进行了发掘,清理出长方形房址10余座、灰坑30余个,出土磨制石器100余件、陶器200余件,其中3座房址出土了玉锥形器共5件。据此可以推断,这一时期的三星堆文化( )

A.已出现社会贫富分化 B.手工业制作技术世界领先

C.与中原地区交流频繁 D.已具备早期国家初始形态

2.战国时期发展本国文字成为诸侯异政、思想纷纭的主要表现。秦朝规范了语言和书写方式,建立了一个国家认可的文化体系,把所有从事帝国事务及渴望为帝国服务的人都联结起来。这有利于( )

A.结束列国纷争政治局面 B.推动中华民族共同体的形成

C.奠定古代政治制度格局 D.确立封建社会主流意识形态

3.河西魏晋墓中有大量的壁画,除了出现比例很高的狩猎场面(图1),还有不少酿醋(图2)酿酒、温酒和宴饮场景。据此可知,魏晋时期( )

A.个体农耕经济在西北逐步推广 B.民族交融推动经济发展

C.少数民族贵族生活方式封建化 D.边疆地区华夏认同加强

4.安史之乱后,爵位的授予从“非李氏不王”到加封异姓,宰相人数再次变为十几人乃至二十几人,任期多变,头衔多变,如变为“同中书门下平章事”、“参知机务”、“参掌机密”、“参知政事”等。这表明( )

A.君相斗争异常激烈 B.藩镇割据边防空虚 C.君主专制空前强化 D.统治策略适时调整

5.北宋虽有不准辽朝商人私下赴宋经商的禁令,但实际情况是“北界甚有人户衷私兴贩”。宋朝商人、河北沿边州郡的百姓同样潜入辽境“私相贸鬻”,用粮食、布帛等换取皮裘之类的畜产品。这表明北宋时期( )

A.边境互市贸易活跃 B.榷场贸易适应双方边民需要

C.抑商政策有所松动 D.经济互补促进民间贸易发展

6.据有关记载,万历三十二年,粮价为每石值银6钱5分。万历四十三年,河南正兑米折价为每石值银9钱5分。天启四年,官府米价为每石值银8、9钱。崇祯五年,上海米价为每石值银1两。崇祯十二年米价升到每石值银1两8、9钱。这反映了当时( )

A.人口膨胀迅速引发粮食危机 B.农业多种经营冲击原本经济秩序

C.外国白银大量流入广泛流通 D.一条鞭法赋役征银影响粮食价格

7.1861年11月,慈禧太后和恭亲王奕 主张“尽心和议”,受到了外国列强的欢迎和支持。1862年2月,清政府就宣布对东南地方官“借师助剿”“不为遥制”。英法两国公使声称,“情愿帮助官军剿贼,并派师船驶往长江,协同防剿”。这可用来解释( )

A.中国边疆危机的日益严重 B.中国卷入资本主义世界市场

C.太平天国走向失败的原因 D.中国早期现代化尝试的起步

8.《江西第一次全省农民代表大会宣言》中提到,“几千年来被压迫被剥削被轻视的我们,此次因组织了农民协会,才能在江西政治中心地点——南昌,开我们……第一次代表大会”,“江西农民久受军阀压迫,一旦闻革命军到来,即出死力帮助”。此次大会召开期间( )

A.中共一大召开后组织和领导工人运动 B.国共合作挥师北伐

C.中华苏维埃共和国临时中央政府成立 D.清朝统治土崩瓦解

9.人民解放战争全面爆发后的第一年内,解放军在各个战场沉重打击进犯之敌,俘虏敌军67.7万人,缴获各种炮6100余门,坦克36辆,缴获和击毁敌飞机60架,舰艇19艘。这( )

A.为战略反攻创造了有利的条件 B.摧毁了国民党主要军事力量

C.得益于《论联合政府》的指导 D.反映了决战的时机已经成熟

10.新中国成立初期,很多农民不愿对同宗同姓的地主展开斗争,认为“卖命不卖姓”。随着土地改革深入,农民中逐渐流行“天下农民是一家”“庄稼人向着庄稼人”的说法。这反映出土地改革( )

A.改造了农村基层组织结构 B.推动了“一五”计划的开展

C.彰显了社会主义制度优势 D.促进了党的工作重心转移

11.罗马法规定:如果在遗嘱人死亡时留有遗腹子在后续财产继承环节,遗腹子作为遗嘱人的自然继承人或者法定继承人,有权针对遗嘱提出“不合义务之遗嘱”的指控。这表明罗马法( )

A.注重法律的程序正义 B.保护私有财产权不可被侵犯

C.具有形式主义的特征 D.蕴含尊重生命的自然法精神

12.1602年,荷兰的大商人集股组建了新型的海外贸易公司——东印度公司。公司从政府那里得到了从好望角到麦哲伦海峡之间广阔区域的贸易垄断权,公司有权代表国会对外宣战、招募军队、在殖民地发行货币和任命官员等。该公司的组建( )

A.说明荷兰长期控制着世界航海霸权

B.体现了资本原始积累的新型经营方式

C.便利了工业革命后商品输出的需要

D.表明荷兰民众通过物资援助其他国家

13.从1750年算起,欧洲人口在100年时间里从1.42亿增长到2.65亿。此前每次人口增长都会带来食物涨价,但这次不同,1800年后,至少在英国,两个指数开始朝相反的方向移动。促使这一时期指数“朝相反的方向移动”的主要因素是( )

A.自然灾害、战争频发 B.土豆等新物种的种植及普及

C.欧洲大规模海外移民 D.工业革命后优质化肥的推广

14.20世纪30年代初期,苏联积极引进美国福特汽车公司、通用电气公司等数百家企业参与国内高尔基汽车厂、斯大林格勒拖拉机厂、第聂伯河水电站等重大工程建设。同时,还允许外资通过租让制参与国内石油和矿产开采。苏联的上述措施( )

A.维护了新生的苏维埃政权 B.体现了新经济政策的开放精神

C.改善了经济结构失衡问题 D.缓解了斯大林模式带来的困境

15.20世纪70年代末以前,历次经济危机中,美国失业者绝大多数是黑人和非熟练工人等蓝领体力工人。80年代开始,白领工人失业人数不断增加,到90年代中期,白领工人的失业人数比蓝领工人多出数万人乃至十余万人。出现这一变化的主要原因是( )

A.“福利国家”弊端初步显露 B.社会民权运动的频发

C.科技革命引发产业结构转变 D.经济“滞胀”问题加重

二、材料题

16.在从“民族振兴”到“民族复兴”的过程中,学校体育工作发挥着独特且不可替代的重要作用。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 洋务派兴办的洋务学堂,一般都开设体育课。天津水师学堂“学生入堂,虑其或失文弱,授之枪,俾习步伐;树之桅,俾习升降”。《光绪政要》载:“盖自开堂以来,一日间中学西学文事武事,量晷分时,兼程并课。”学校的正式体育课,包括击剑、刺棍、木棒、哑铃、足球、跳栏、跳高等项,此外还有游泳、滑冰、平台、木马、单双杠及爬山运动等。1903年的《奏定学堂章程》规定:各级各类学堂均开设“体操课”,小学每周三小时,中学二小时,高等学堂三小时。章程还对各级学堂体操课的内容、目的作了具体的说明。

——摘编自崔乐泉《中国近代体育史话》等

材料二 陕甘宁边区政府明确规定学校“课程内容都以抗战为中心教材”,要求体育教学必须与军事化相结合。“要求行动军事化——集会、解散迅速,在山野、田间随时随地可以上课……”“加强军事学习——如爬山、赛跑、掷手榴弹、射击、野战、刺击技术、防空防毒演习等。”边区学校体育尽管基础较差,但都能坚持因地制宜,因陋就简,开展多种形式的体育,延安保小的象棋、跳棋、对角棋、老虎棋等棋子都是同学们从延河边捡来的石头、小圆球、石块磨成的。边区学校体育不是少数人垄断的选手体育,每个学生都有享受体育活动的权利,人人参加体育活动,让体育在学校普遍化。

——摘编自党挺《延安体育之研究(1935—1948)》

材料三 1949年10月,在全国体育工作者代表大会上,朱德指出:“现在我们的体育事业一定要为人民服务,要为国防和国民健康的利益服务。”1979年,全国学校体育、卫生工作经验交流会确立了学生坚持“三好”的方针,即正确处理好德、智、体三者之间的关系。同年,国际奥委会执委会通过《名古屋决议》,中国体育正式合法地进入国际体坛。各级体委在大中城市推进建立由基层运动队(中小学)、普通业余体校、重点业余体校和优秀运动队层层衔接的青训体系,以激发中国体育发展活力。

——摘编自张守冬、王朝军《中国共产党百年体育思想的继承与发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清学校体育教育的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明延安时期学校体育教育工作的意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出1979年前后新中国学校体育教育理念的变化,并分析其原因。

17.阅读材料,回答问题。

材料 美国历史学家爱德华·德雷尔在《战时中国:1901~1949》一书中,将日本偷袭珍珠港、美国参战前中国本土对日作战定义为“抗战”,而仅将1941年之后的阶段纳入“二战”范畴。法国历史学家亨利·米歇尔在《第二次世界大战史》著述中将二战史叙事集中于欧洲和太平洋战场,淡化中国作为东方主战场的地位。阿诺德·汤因比、约翰·基根等西方著名历史学家在诸如《国际事务概览·第二次世界大战》《二战史》《二战始末》等著作中对中国即便有所提及,也只是一闪而过,且描述方式多有负面倾向。英国历史学家利德尔·哈特的著作《第二次世界大战战史》、英国《不列颠简明百科全书》均明确第二次世界大战始于1939年。

——整理自利德尔·哈特《第二次世界大战战史》等

提炼材料中西方学者的观点,并结合所学知识予以评析。(要求:观点明确,史实准确,论证充分,逻辑严密,表达清晰。)

三、综合题

18.阅读材料,回答问题。

材料一 东汉末年至魏晋之际,北方兵连祸接,以及由此造成的饥馑、瘟疫等,使北方士民纷纷背乡离井。迁移的主要路线有二、一是由关中流入长江中游的荆、襄一带,然后或渡江南下,或西奔入蜀定居于成都平原;另一支则直接从中原经淮河一线流向东南地区的扬州、杭州,乃至更远的岭南地区。其中徐州、南阳为最大的人口集散之地,经常汇集百万人口。

——选编自马强《魏晋之际人口迁移与江南经济的开发》

材料二 晚清到民国时期的“下南洋”,是近代中国人海外移民的高潮。早期进入南洋的华人为了生存到苦力行业做活,曾有人说过当时的状况“马来诸邦之维持,专赖锡矿之税入……作锡矿之工作者,首推华侨,彼等之才能与劳力,造成今日之马来半岛马来政府及其人民,对于此勤奋耐劳守法之华侨之谢意,非言语所可表达。”印尼加里曼丹岛山口洋市的田野调查也说明,山口洋有20多万人,60%是华人,他们大多是广东汕尾市客家人的后裔,相对完整地保留了客家人的风俗习惯,客家话甚至成为当地的流行语。每年正月十五、当地都会举行诸神大游行活动。由于当地神庙众多,山口洋市也被称作“千庙之市”。

——摘编自陈秋沛《浅析晚清下南洋中华人对南洋的影响》

材料三 早期资本主义时代的人口国际迁移的流向是由宗主国向殖民地的迁移,20世纪60年代后国际移民的主流是从发展中国家向发达国家的迁移,发达工业化国家成为国际移民的首选国。1973年油价上涨后,大批劳动力迅速流向中东。1975年,中东地区的外籍工人达200万,1985年,有320万亚洲人在海湾国家做工,其中200万以上在沙特阿拉伯。全球经济所缔造的统一国际劳动力市场在新移民的呼应下应运而生,两者互动的结果是使新的全球劳动力市场不断累积且充满活力。

——摘编自王希恩《当代族际人口流迁与民族过程》

(1)根据材料一概括东汉末年至魏晋之际人民迁移的特点,并结合所学分析其产生的影响。

(2)根据材料二分析“下南洋”带来的影响。结合所学,举两例说明华侨在中国近代史上的贡献。

(3)根据材料三并结合所学,指出二战后全球劳动力的主要流入地,并简评现代国际人口迁移。

参考答案

1.A

2.B

3.B

4.D

5.D

6.C

7.C

8.B

9.A

10.A

11.D

12.B

13.B

14.B

15.C

16.(1)特点:政府高度重视;军事色彩浓厚;学习西方近代体育(或内容丰富、覆盖面广、体操课地位突出);制度化发展。

(2)意义:提升了学生的政治觉悟和军事技能,适应了民族革命战争的需要;培养和弘扬了艰苦奋斗精神,支持了抗日根据地建设;为新中国学校体育建设提供了宝贵的实践经验。

(3)变化:从增强体质,保卫祖国,关注国内体育事业到全面发展,激发活力,关注参与国际体育事业。

原因:全党全国人民的思想解放;中共十一届三中全会的胜利召开,实现了新中国成立以来党的历史性伟大转折;改革开放为中国体育体制改革提供了支撑;社会主义现代化建设的现实需要;和平与发展成为世界主流;中国体育重返国际体坛;对体育教育规律认识更为全面深刻。

17.示例:

西方学者刻意淡化中国对世界反法西斯战争做出的重大贡献。

这些观点是错误的。

首先,中国是第二次世界大战中最早开辟且最持久的战场,第二次世界大战的起点在中国。1931年日本制造九一八事变,从而揭开了二战的序幕,中国局部抗战也由此开始。1937年日本制造七七事变,发动全面侵华战争,中国开始全民族抗战,这也成为二战在亚洲爆发的标志。中华民族结成抗日民族统一战线,团结抗战,开辟了对日本法西斯持久作战的东方主战场。中国抗战从局部抗战到全民族抗战,抗战历时14年之久,正面战场与敌后战场大量消灭日军有生力量,同时也付出巨大的民族牺牲,直至取得抗战的最后胜利。

其次,二战是法西斯国家与世界反法西斯力量之间展开的全球性战争。1939年9月德国突袭波兰,英法对德宣战,这标志着二战的全面爆发。1941年6月德国入侵苏联,苏联战场成为抵抗纳粹德国的主战场。1941年12月,日本挑起太平洋战争,二战随即发展到全球阶段。其间,中国战场长期牵制日本主力,从战略高度有力配合盟国的反法西斯战争。同时,中国还积极参与国际秩序的塑造,先后参加或签署了《联合国家宣言》、开罗会议与《开罗宣言》、联合国等相关活动,为盟国间的合作及重构战后世界秩序作出了重大贡献。

综上所述,世界大战的起点在中国,中国以巨大牺牲为代价,为人类和平与正义作出了不可替代的贡献。西方学界对中国抗战的淡化,本质是“欧洲中心论”、冷战思维、历史虚无主义思想等共同作崇的结果。这一态度,严重偏离了历史事实的整体性与客观性,无助于全面、深入把握二战的历史脉络及其深远影响。

18.(1)特点:被迫移民;迁移方向以东南为主;迁移人数多(规模大)。

影响:促进了江南开发(或答带来了先进生产工具和技术;充实了劳动力资源);推动了山区少数民族逐渐与汉族交融(民族交融);为后世经济重心南移奠定基础。

(2)影响:促进当地经济的发展;传播了中华文化。

举例:抗战期间,海外华侨积极捐款捐物支援抗战,华侨青年回国参战;国外华侨参加中国人民政治协商会第一届全体会议,筹备新中国。

(3)流入地:西欧、北美等发达地区;中东产油国简评:对迁入国:现代国际人口迁移使高级科技人才流入迁入国,为迁入国节省了大量的教育与培训开支,促进了迁入国社会经济文化的发展,但是也引发了文化冲突等社会问题。

对迁出国:移民寄回母国的汇款增加了迁出国的外汇和投资能力,但也造成了人才资源的流失,不利于自身科技进步与经济社会发展。

对世界:促进了全球人才资源的交流学习,推动知识和技术在全球传播,促进世界科技、文化发展;可能加剧全球发展不平衡,人才集中在发达国家手中,在经济全球化进程中,南北差距进一步扩大。(从三个角度进行正反两方面的评价即可)

同课章节目录