2024—2025学年度吉林省友好学校高二下学期期末联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度吉林省友好学校高二下学期期末联考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-19 12:39:25 | ||

图片预览

文档简介

2024~2025 学年度高二第二学期期末考试

历 史

全卷满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。

4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。

5.本卷主要考查内容:选择性必修3、中外历史纲要(上)第1-6单元。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项是符合题目要求的。

1.稷下学宫是战国时期诸子百家荟萃的中心。稷下先生们的宇宙生成思想、阴阳五行思想、物极必反思想、重义轻利思想、礼法兼宗思想,均为后世学者所继承弘扬。其所创造的各种概念和范畴,也为后世学者长期沿用并不断赋予新的内涵。由此可见,稷下学宫

A.为百家争鸣局面兴起创造了条件 B.促进了教育体系的日益繁荣

C.推动了中华思想文化的形成发展 D.为齐国争霸培养了各类人才

2.敦煌莫高窟第156窟是晚唐建成的功德窟,其中的父母恩重经变是依据东土僧人所撰的《父母恩重经》绘制。而南宋时期大足宝顶山大佛湾的石刻父母恩重经变,生动地再现了父母含辛茹苦养育儿女的辛劳情景。这反映出当时

A.壁画的内容丰富多彩和技术进步 B.佛教与中原本土儒家思想的合流

C.佛道思想的并用有助于社会教化 D.外来宗教强烈冲击本土儒学地位

3.记载史诗《吉尔伽美什》的不同版本泥版,不仅发现于美索不达米亚,还发现于叙利亚、利凡特和安纳托利亚等地;史诗还被翻译成许多语种,如赫梯语、胡里语等。这说明《吉尔伽美什》

A.是研究两河流域史的唯一史料 B.是世界上现存最古老的史诗

C.所产生的影响的范围较为广泛 D.能证实楔形文字的创造过程

4.印欧人没有掌握农业种植技术,只能靠捕猎为生,寻找食物成了印欧人的第一生存目标,食物的匮乏和来源的不固定使得他们几乎无法在一个地方长久定居,游牧和迁徙成为印欧人最显著的特征。从材料可以看出印欧人迁徙的根本原因是

A.食物的缺乏 B.为获得更多财富

C.军事实力强大 D.游牧的生产方式

5.19世纪40-70年代,大量“契约华工”输入拉美地区,后定居当地,逐渐形成华商阶层。在聚居区,经营小商品和手艺,办华人学校、报纸,也介绍居住国文化习俗。据此可说明,华工群体

A.促进了地区文化的交流碰撞 B.改变了当地的商业经营模式

C.推动了拉美主流文化的形成 D.建立了社区基层的管理方式

6.宁夏固原北周李贤墓出土的凸钉装饰玻璃碗属于典型的波斯萨珊王朝制品,其凸起的凹球面装饰在萨珊时期的伊朗高原曾颇为流行。类似的玻璃器在朝鲜、日本等地亦有发现。这可用于印证

A.北周与萨珊王朝存在朝贡关系 B.古代商贸活动促进了文化传播

C.萨珊王朝玻璃制造业技术成熟 D.东亚区域文明整合度相对较高

7.长期以来,欧洲人热衷于来自中国的丝绸、织锦等纺织品和工艺,印有中国特有图案的“华托裙”成为很多欧洲贵妇喜爱的服饰。到18世纪中期,中国服饰装扮的化装舞会一度成为欧洲大众的时尚活动。这种现象

A.源自生产技术的革命性进步 B.反映出商品流动伴随着文化传播

C.是启蒙思想得到普及的结果 D.折射出欧洲对于工艺技术的渴望

8.美国学者梅天穆提出“成吉思汗大交换”的概念,认为成吉思汗及其子孙为世界带来空前的流动,包括物产、人口、文化和疾病的传播,是“全球化”的源头。这一观点

A.揭示了全球联系真正的历史起源 B.全面肯定了蒙古帝国的历史贡献

C.否定了西欧开辟全球航路的功绩 D.肯定了蒙古西征促进了世界交流

9.1926年法国驻印度支那总督写道:“这场把欧洲浸润在血泊中的战争已经 唤醒了远离我们的土地上人民的独立意识 过去几年里,一切都变了。不论是人还是思想,就连亚洲本身都变了。”“亚洲本身都变了”实际是指亚洲地区

A.西方殖民体系解体 B.新兴国家现代化建设

C.民族解放运动发展 D.列强争夺殖民地加剧

10.联合国教科文组织先后增加了线性文化遗产、非物质文化遗产、记忆遗产三种遗产项目作为世界文化遗产的延伸。如表所示,我国有多项遗产列入。这

遗产种类 中国入选的典型代表

线性文化遗产 丝绸之路、大运河……

非物质文化遗产 昆曲、龙泉青瓷传统烧制技艺……

记忆遗产 清代科举大金榜、《本草纲目》、南京大屠杀档案、甲骨文……

A.维护了文化遗产的民族性与多样性 B.体现了中国文化领先世界

C.展现了中国保护文化遗产的坚定性 D.体现了文化遗产的真实性

11.考古学家在二里头遗址的贵族墓葬中发现,陶质酒器爵、盉与玉璋、青铜铃等形成较为稳定的礼器组合,同一文化阶段(如三、四期)的墓葬中,其数量、摆放位置高度规范,另伴有猪下颌骨等动物牺牲。这表明二里头社会

A.形成礼制雏形 B.产生阶级分化

C.依赖农业经济 D.盛行图腾信仰

12.隋文帝时,突厥突利可汗归附,隋册封其为启民可汗。大业三年(607年),启民可汗率部众至隋炀帝行在榆林朝觐,“上表谢恩”“跪伏甚恭”,并请求“依大国服饰法用,一同华夏”,炀帝虽未完全应允其改服易俗的请求,但设宴厚赐,给予其极高礼遇。这折射出隋朝

A.实现了对突厥地区直接管辖 B.积极推动汉文化认同

C.开创了中原王朝的朝贡体系 D.羁縻怀柔的边疆策略

13.宋元时期,松江府“土宜种棉,民习纺织”,至元代“栽花(棉花)者多,种稻者少”,形成“纺织不止乡落,虽城中亦然”的局面。同时,湖州农户“以蚕桑为岁计”,富户“育蚕有至数百箔”,导致“田畴少,民惟种桑贩叶,租赋仰给商贾”。这反映出宋元时期

A.政府大力推广经济作物的种植 B.工商业市镇在全国普遍兴起

C.传统自然经济结构有一定突破 D.棉纺织技术得到革命性发展

14.明永乐年间,满剌加(今马六甲)国王数次亲率使团来华朝贡,受到永乐皇帝隆重接待。明朝授予其国王印诰,并遣使护送归国。满剌加国王还曾请求明成祖封其国山,成祖赐名“镇国山”,并亲撰碑文立碑于山上。据此可知,明朝与满剌加的交往

A.强化了以明朝为中心的朝贡体系 B.推动了明朝外交方式的转型

C.促进了中国与东南亚的民间贸易 D.推动了儒学在东南亚的传播

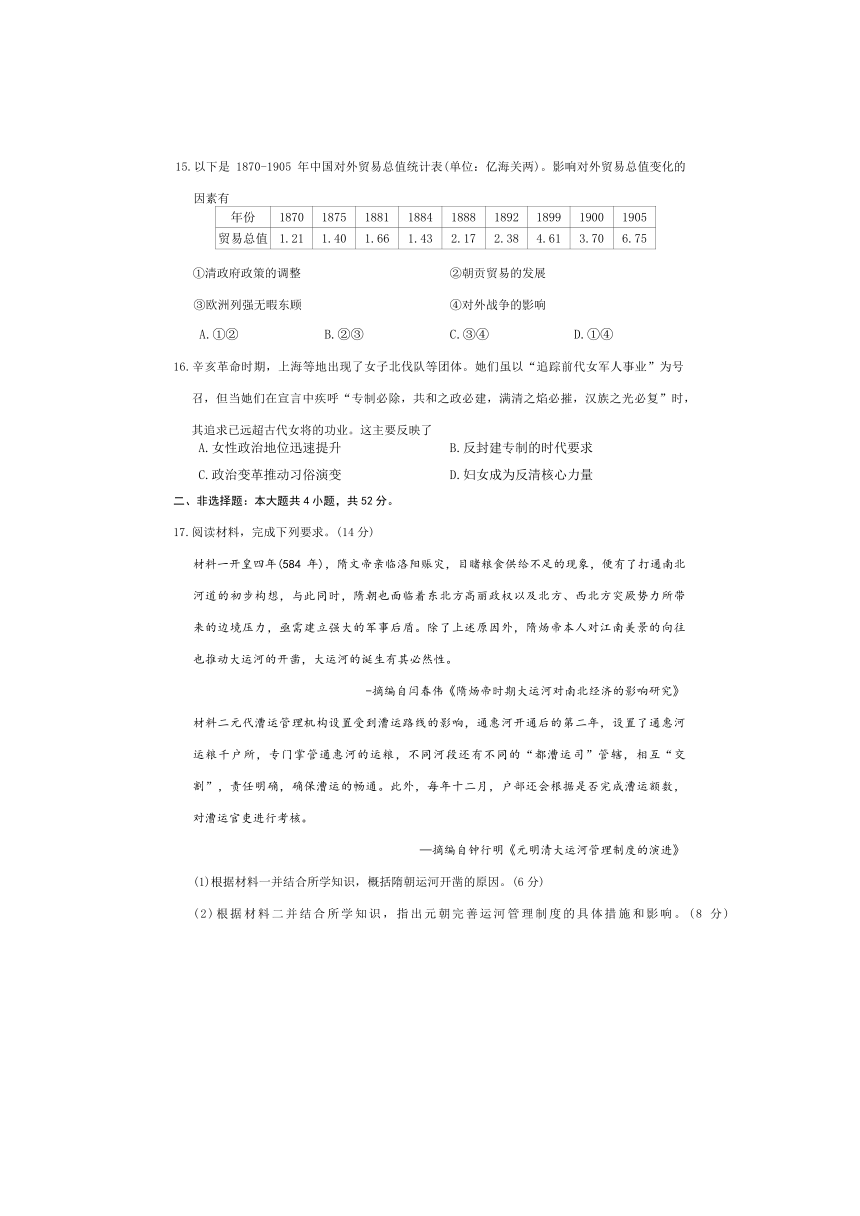

15.以下是1870-1905年中国对外贸易总值统计表(单位:亿海关两)。影响对外贸易总值变化的因素有

年份 1870 1875 1881 1884 1888 1892 1899 1900 1905

贸易总值 1.21 1.40 1.66 1.43 2.17 2.38 4.61 3.70 6.75

①清政府政策的调整 ②朝贡贸易的发展

③欧洲列强无暇东顾 ④对外战争的影响

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

16.辛亥革命时期,上海等地出现了女子北伐队等团体。她们虽以“追踪前代女军人事业”为号召,但当她们在宣言中疾呼“专制必除,共和之政必建,满清之焰必摧,汉族之光必复”时,其追求已远超古代女将的功业。这主要反映了

A.女性政治地位迅速提升 B.反封建专制的时代要求

C.政治变革推动习俗演变 D.妇女成为反清核心力量

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一开皇四年(584年),隋文帝亲临洛阳赈灾,目睹粮食供给不足的现象,便有了打通南北河道的初步构想,与此同时,隋朝也面临着东北方高丽政权以及北方、西北方突厥势力所带来的边境压力,亟需建立强大的军事后盾。除了上述原因外,隋炀帝本人对江南美景的向往也推动大运河的开凿,大运河的诞生有其必然性。

-摘编自闫春伟《隋炀帝时期大运河对南北经济的影响研究》

材料二元代漕运管理机构设置受到漕运路线的影响,通惠河开通后的第二年,设置了通惠河运粮千户所,专门掌管通惠河的运粮,不同河段还有不同的“都漕运司”管辖,相互“交割”,责任明确,确保漕运的畅通。此外,每年十二月,户部还会根据是否完成漕运额数,对漕运官吏进行考核。

—摘编自钟行明《元明清大运河管理制度的演进》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋朝运河开凿的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出元朝完善运河管理制度的具体措施和影响。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一甲午战败后,“实业救国”思潮勃兴。张謇提出“父教育而母实业”,主张以实业滋养教育,以教育改良实业。他以南通为试验田,创办大生纱厂等企业,构建了“实业—教育——慈善”三位一体的地方自治模式。同时,清政府设立商部、颁布《公司律》,试图将民间资本纳入国家主导的工业化轨道。这种模式既借鉴了西方工业文明,又依托传统乡土资源,被时人视为“以中国方法解决中国问题”的路径探索。

————摘编自章开沅《张謇传》

材料二《辛丑条约》签订后,实业救国的局限性逐渐显露。严复在《原富》按语中指出:“民力已堕,民智已卑,民德已薄,虽有富强之政,莫之能行。”20世纪初,梁启超以《新民说》为题,连篇累牍地写了大量文章,痛陈中国国民性的问题,他认为,中国人的第一个缺点是“奴隶性”,甘于忍受暴君异族的统治,不敢起来反抗;第二个缺点是一盘散沙,不团结,只重私德,不重公德;第三个缺点是“民智低下”“智慧不开”,遇事退缩,缺乏尚武精神和进取气质。1905年科举废除切断了士绅阶层与传统制度的纽带,新式知识分子开始倡导“开民智、鼓民力、新民德”,将救亡重心从物质建设转向人的现代化。

————摘编自杨义根《梁启超改造国民性构想之评说》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括甲午战争后“实业救国”主张的实践特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出20世纪初救国主张的新变化,并分析促成这一变化的历史原因。(8分)

19.(教材原题)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一蒙古的三次西征,给被征服地区的社会经济带来严重破坏,但客观上推动了东西方的交流。蒙古西征还引发了较大规模的民族迁徙。由东向西迁徙的移民主要是西征的蒙古军队。14世纪后,他们逐渐与当地居民融合。大批移民自西东迁,进入中国中原地区。他们来自不同地域,说着不同的语言,被称为“色目人”,意即各色名目的人。他们中的大部分后来融入汉族和蒙古族。蒙古西征使亚欧内陆的民族分布产生了变化,一些被征服地区的文化面貌有所改变。

———摘编自《选择性必修3》

材料二 1960年,英国首相麦克米伦访问非洲,他不无感慨地说:“变革之风已经吹遍这个大陆,不管我们喜不喜欢,民族意识的这种增长是个政治事实。我们大家都必须承认这个事实,并且在制定国家政策时把它考虑进去。”

———摘编自《选择性必修3》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出蒙古西征对不同地域的文化产生了那些影响 (6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明麦克米伦这段话反映了怎样的政治文化现象 导致这种现象发生的动力是什么 (6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料人口迁徙是文化交流与传播的动态载体。在人口迁徙的历史进程中,不同族群、不同文化之间产生交汇、冲突、融合。图为人口迁徙、族群、文化三者关系图。

选择世界近现代史上某一人口迁徙事件或活动,结合图及所学知识,对这一迁徙加以阐释。(要求:运用图所示三者关系及所学知识对这一迁徙进行阐释;阐释须史论结合、逻辑清晰、表述成文)

2024~2025学年度高二第二学期期末考试·历史

参考答案、提示及评分细则

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 C B c D A B B D

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 c A A D c A D B

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(14分)

(1)原因:北方粮食供给压力;边疆军事威胁;隋炀帝对江南的向往与统治野心;整合南北经济,加强中央集权。(6分,答出三点即可)

(2)措施:实行分段管理;严格责任制度,不同河段漕运官员需办理“交割”手续,确保运输环节衔接顺畅;实行考核奖惩机制。(4分,答出两点即可)

影响:专业化管理和明确分工保障了漕运系统的畅通,提升运输效率;加强了对漕运的控制,巩固了政治经济统治基础,强化了中央集权;稳定的漕运制度推动了南北物资交流,带动沿线商业市镇繁荣。(4分,答出两点即可)

【评分细则】

(1)原因6分,每点2分,能够提取材料关键信息并予以概括。

(2)措施4分,每点2分,从材料中提取概括。影响4分,答出两点言之有理即可。

18.【答案】(14分)

(1)特点:教育与实业结合:本土化路径探索;官民协同推进;渐进改良性质。(6分,答出三点即可)

(2)变化:从器物层面的实业救国转向国民性改造与思想启蒙。(2分)

原因:实业救国的局限性暴露;民族危机深化;科举制度废除;西学传播深化。(6分,答出三点即可)

【评分细则】

(1)特点6分,每点2分,言之有理即可。

(2)变化2分,要能体现“国民性改造”这一关键字眼,原因6分,每点2分,能够结合所学,言之成理即可。

探索”可以得出,本土化路径探索;结合所学可知,实业救国主张就有渐进改良的性质。

(2)变化:根据材料二“痛陈中国国民性的问题”“将救亡重心从物质建设转向人的现代化”可以得出,从器物层面的实业救国转向国民性改造与思想启蒙。

原因:可以从实业救国的局限性暴露、民族危机深化、科举制度废除以及西学传播深化等角度作答。

19.(教材原题)【答案】(12分)

(1)影响:给被征服地区的社会经济文化带来严重破坏;客观上推动了东西方文化交流;引发了亚欧大规模民族迁徙,促进了民族融合;使亚欧内陆的民族分布产生变化。(6分,答出三点即可)

(2)现象:非洲追求独立变革。(2分)

动力:非洲民族意识觉醒;民族独立思想传播。(4分)

【评分细则】

(1)影响6分,每点2分,能够提取材料关键信息并进行概括。

(2)现象2分,主要从材料中提取概括。动力4分,每点2分。

20.【答案】(12分)

示例:

论题:近代欧洲的人口迁移推动文化交流。(2分)

论述:15世纪新航路开辟之后,欧洲国家对外殖民扩张,到19世纪,工业革命推动世界市场逐渐形成和交通进步,加之此时欧洲革命、战争导致政局动荡,促使欧洲人口向美洲和大洋洲、非洲不断迁移;欧洲的移民和黑奴贸易,再加上本土人口受到疾病影响大量死亡,改变了非洲、美洲、大洋洲等地的人口结构,使得原有族群走向衰亡,新的族群形成,这有利于文明的交融,推动文化重构,形成新的文化认同;同时,引起动植物的世界大交流,推动了资本主义世界市场形成和发展,欧洲的移民伴随着殖民掠夺,增加了西欧的资本主义原始积累,给美洲和非洲带来了灾难,使本土文化逐渐被取代。(10分)

【评分细则】

本题论题2分,阐述说明部分10分。

等级 评分标准

一等(9-12分) 论题明确;要素分解全面、科学,论证充分;逻辑严密,表述清楚

二等(5-8分) 论题明确;要素分解较全面,论证较充分;表述清楚

三等(0-4分) 论题不明确或偏离材料主题;论证欠缺说服力;表述不清楚

历 史

全卷满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。

4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。

5.本卷主要考查内容:选择性必修3、中外历史纲要(上)第1-6单元。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项是符合题目要求的。

1.稷下学宫是战国时期诸子百家荟萃的中心。稷下先生们的宇宙生成思想、阴阳五行思想、物极必反思想、重义轻利思想、礼法兼宗思想,均为后世学者所继承弘扬。其所创造的各种概念和范畴,也为后世学者长期沿用并不断赋予新的内涵。由此可见,稷下学宫

A.为百家争鸣局面兴起创造了条件 B.促进了教育体系的日益繁荣

C.推动了中华思想文化的形成发展 D.为齐国争霸培养了各类人才

2.敦煌莫高窟第156窟是晚唐建成的功德窟,其中的父母恩重经变是依据东土僧人所撰的《父母恩重经》绘制。而南宋时期大足宝顶山大佛湾的石刻父母恩重经变,生动地再现了父母含辛茹苦养育儿女的辛劳情景。这反映出当时

A.壁画的内容丰富多彩和技术进步 B.佛教与中原本土儒家思想的合流

C.佛道思想的并用有助于社会教化 D.外来宗教强烈冲击本土儒学地位

3.记载史诗《吉尔伽美什》的不同版本泥版,不仅发现于美索不达米亚,还发现于叙利亚、利凡特和安纳托利亚等地;史诗还被翻译成许多语种,如赫梯语、胡里语等。这说明《吉尔伽美什》

A.是研究两河流域史的唯一史料 B.是世界上现存最古老的史诗

C.所产生的影响的范围较为广泛 D.能证实楔形文字的创造过程

4.印欧人没有掌握农业种植技术,只能靠捕猎为生,寻找食物成了印欧人的第一生存目标,食物的匮乏和来源的不固定使得他们几乎无法在一个地方长久定居,游牧和迁徙成为印欧人最显著的特征。从材料可以看出印欧人迁徙的根本原因是

A.食物的缺乏 B.为获得更多财富

C.军事实力强大 D.游牧的生产方式

5.19世纪40-70年代,大量“契约华工”输入拉美地区,后定居当地,逐渐形成华商阶层。在聚居区,经营小商品和手艺,办华人学校、报纸,也介绍居住国文化习俗。据此可说明,华工群体

A.促进了地区文化的交流碰撞 B.改变了当地的商业经营模式

C.推动了拉美主流文化的形成 D.建立了社区基层的管理方式

6.宁夏固原北周李贤墓出土的凸钉装饰玻璃碗属于典型的波斯萨珊王朝制品,其凸起的凹球面装饰在萨珊时期的伊朗高原曾颇为流行。类似的玻璃器在朝鲜、日本等地亦有发现。这可用于印证

A.北周与萨珊王朝存在朝贡关系 B.古代商贸活动促进了文化传播

C.萨珊王朝玻璃制造业技术成熟 D.东亚区域文明整合度相对较高

7.长期以来,欧洲人热衷于来自中国的丝绸、织锦等纺织品和工艺,印有中国特有图案的“华托裙”成为很多欧洲贵妇喜爱的服饰。到18世纪中期,中国服饰装扮的化装舞会一度成为欧洲大众的时尚活动。这种现象

A.源自生产技术的革命性进步 B.反映出商品流动伴随着文化传播

C.是启蒙思想得到普及的结果 D.折射出欧洲对于工艺技术的渴望

8.美国学者梅天穆提出“成吉思汗大交换”的概念,认为成吉思汗及其子孙为世界带来空前的流动,包括物产、人口、文化和疾病的传播,是“全球化”的源头。这一观点

A.揭示了全球联系真正的历史起源 B.全面肯定了蒙古帝国的历史贡献

C.否定了西欧开辟全球航路的功绩 D.肯定了蒙古西征促进了世界交流

9.1926年法国驻印度支那总督写道:“这场把欧洲浸润在血泊中的战争已经 唤醒了远离我们的土地上人民的独立意识 过去几年里,一切都变了。不论是人还是思想,就连亚洲本身都变了。”“亚洲本身都变了”实际是指亚洲地区

A.西方殖民体系解体 B.新兴国家现代化建设

C.民族解放运动发展 D.列强争夺殖民地加剧

10.联合国教科文组织先后增加了线性文化遗产、非物质文化遗产、记忆遗产三种遗产项目作为世界文化遗产的延伸。如表所示,我国有多项遗产列入。这

遗产种类 中国入选的典型代表

线性文化遗产 丝绸之路、大运河……

非物质文化遗产 昆曲、龙泉青瓷传统烧制技艺……

记忆遗产 清代科举大金榜、《本草纲目》、南京大屠杀档案、甲骨文……

A.维护了文化遗产的民族性与多样性 B.体现了中国文化领先世界

C.展现了中国保护文化遗产的坚定性 D.体现了文化遗产的真实性

11.考古学家在二里头遗址的贵族墓葬中发现,陶质酒器爵、盉与玉璋、青铜铃等形成较为稳定的礼器组合,同一文化阶段(如三、四期)的墓葬中,其数量、摆放位置高度规范,另伴有猪下颌骨等动物牺牲。这表明二里头社会

A.形成礼制雏形 B.产生阶级分化

C.依赖农业经济 D.盛行图腾信仰

12.隋文帝时,突厥突利可汗归附,隋册封其为启民可汗。大业三年(607年),启民可汗率部众至隋炀帝行在榆林朝觐,“上表谢恩”“跪伏甚恭”,并请求“依大国服饰法用,一同华夏”,炀帝虽未完全应允其改服易俗的请求,但设宴厚赐,给予其极高礼遇。这折射出隋朝

A.实现了对突厥地区直接管辖 B.积极推动汉文化认同

C.开创了中原王朝的朝贡体系 D.羁縻怀柔的边疆策略

13.宋元时期,松江府“土宜种棉,民习纺织”,至元代“栽花(棉花)者多,种稻者少”,形成“纺织不止乡落,虽城中亦然”的局面。同时,湖州农户“以蚕桑为岁计”,富户“育蚕有至数百箔”,导致“田畴少,民惟种桑贩叶,租赋仰给商贾”。这反映出宋元时期

A.政府大力推广经济作物的种植 B.工商业市镇在全国普遍兴起

C.传统自然经济结构有一定突破 D.棉纺织技术得到革命性发展

14.明永乐年间,满剌加(今马六甲)国王数次亲率使团来华朝贡,受到永乐皇帝隆重接待。明朝授予其国王印诰,并遣使护送归国。满剌加国王还曾请求明成祖封其国山,成祖赐名“镇国山”,并亲撰碑文立碑于山上。据此可知,明朝与满剌加的交往

A.强化了以明朝为中心的朝贡体系 B.推动了明朝外交方式的转型

C.促进了中国与东南亚的民间贸易 D.推动了儒学在东南亚的传播

15.以下是1870-1905年中国对外贸易总值统计表(单位:亿海关两)。影响对外贸易总值变化的因素有

年份 1870 1875 1881 1884 1888 1892 1899 1900 1905

贸易总值 1.21 1.40 1.66 1.43 2.17 2.38 4.61 3.70 6.75

①清政府政策的调整 ②朝贡贸易的发展

③欧洲列强无暇东顾 ④对外战争的影响

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

16.辛亥革命时期,上海等地出现了女子北伐队等团体。她们虽以“追踪前代女军人事业”为号召,但当她们在宣言中疾呼“专制必除,共和之政必建,满清之焰必摧,汉族之光必复”时,其追求已远超古代女将的功业。这主要反映了

A.女性政治地位迅速提升 B.反封建专制的时代要求

C.政治变革推动习俗演变 D.妇女成为反清核心力量

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一开皇四年(584年),隋文帝亲临洛阳赈灾,目睹粮食供给不足的现象,便有了打通南北河道的初步构想,与此同时,隋朝也面临着东北方高丽政权以及北方、西北方突厥势力所带来的边境压力,亟需建立强大的军事后盾。除了上述原因外,隋炀帝本人对江南美景的向往也推动大运河的开凿,大运河的诞生有其必然性。

-摘编自闫春伟《隋炀帝时期大运河对南北经济的影响研究》

材料二元代漕运管理机构设置受到漕运路线的影响,通惠河开通后的第二年,设置了通惠河运粮千户所,专门掌管通惠河的运粮,不同河段还有不同的“都漕运司”管辖,相互“交割”,责任明确,确保漕运的畅通。此外,每年十二月,户部还会根据是否完成漕运额数,对漕运官吏进行考核。

—摘编自钟行明《元明清大运河管理制度的演进》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋朝运河开凿的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出元朝完善运河管理制度的具体措施和影响。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一甲午战败后,“实业救国”思潮勃兴。张謇提出“父教育而母实业”,主张以实业滋养教育,以教育改良实业。他以南通为试验田,创办大生纱厂等企业,构建了“实业—教育——慈善”三位一体的地方自治模式。同时,清政府设立商部、颁布《公司律》,试图将民间资本纳入国家主导的工业化轨道。这种模式既借鉴了西方工业文明,又依托传统乡土资源,被时人视为“以中国方法解决中国问题”的路径探索。

————摘编自章开沅《张謇传》

材料二《辛丑条约》签订后,实业救国的局限性逐渐显露。严复在《原富》按语中指出:“民力已堕,民智已卑,民德已薄,虽有富强之政,莫之能行。”20世纪初,梁启超以《新民说》为题,连篇累牍地写了大量文章,痛陈中国国民性的问题,他认为,中国人的第一个缺点是“奴隶性”,甘于忍受暴君异族的统治,不敢起来反抗;第二个缺点是一盘散沙,不团结,只重私德,不重公德;第三个缺点是“民智低下”“智慧不开”,遇事退缩,缺乏尚武精神和进取气质。1905年科举废除切断了士绅阶层与传统制度的纽带,新式知识分子开始倡导“开民智、鼓民力、新民德”,将救亡重心从物质建设转向人的现代化。

————摘编自杨义根《梁启超改造国民性构想之评说》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括甲午战争后“实业救国”主张的实践特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出20世纪初救国主张的新变化,并分析促成这一变化的历史原因。(8分)

19.(教材原题)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一蒙古的三次西征,给被征服地区的社会经济带来严重破坏,但客观上推动了东西方的交流。蒙古西征还引发了较大规模的民族迁徙。由东向西迁徙的移民主要是西征的蒙古军队。14世纪后,他们逐渐与当地居民融合。大批移民自西东迁,进入中国中原地区。他们来自不同地域,说着不同的语言,被称为“色目人”,意即各色名目的人。他们中的大部分后来融入汉族和蒙古族。蒙古西征使亚欧内陆的民族分布产生了变化,一些被征服地区的文化面貌有所改变。

———摘编自《选择性必修3》

材料二 1960年,英国首相麦克米伦访问非洲,他不无感慨地说:“变革之风已经吹遍这个大陆,不管我们喜不喜欢,民族意识的这种增长是个政治事实。我们大家都必须承认这个事实,并且在制定国家政策时把它考虑进去。”

———摘编自《选择性必修3》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出蒙古西征对不同地域的文化产生了那些影响 (6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明麦克米伦这段话反映了怎样的政治文化现象 导致这种现象发生的动力是什么 (6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料人口迁徙是文化交流与传播的动态载体。在人口迁徙的历史进程中,不同族群、不同文化之间产生交汇、冲突、融合。图为人口迁徙、族群、文化三者关系图。

选择世界近现代史上某一人口迁徙事件或活动,结合图及所学知识,对这一迁徙加以阐释。(要求:运用图所示三者关系及所学知识对这一迁徙进行阐释;阐释须史论结合、逻辑清晰、表述成文)

2024~2025学年度高二第二学期期末考试·历史

参考答案、提示及评分细则

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 C B c D A B B D

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 c A A D c A D B

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(14分)

(1)原因:北方粮食供给压力;边疆军事威胁;隋炀帝对江南的向往与统治野心;整合南北经济,加强中央集权。(6分,答出三点即可)

(2)措施:实行分段管理;严格责任制度,不同河段漕运官员需办理“交割”手续,确保运输环节衔接顺畅;实行考核奖惩机制。(4分,答出两点即可)

影响:专业化管理和明确分工保障了漕运系统的畅通,提升运输效率;加强了对漕运的控制,巩固了政治经济统治基础,强化了中央集权;稳定的漕运制度推动了南北物资交流,带动沿线商业市镇繁荣。(4分,答出两点即可)

【评分细则】

(1)原因6分,每点2分,能够提取材料关键信息并予以概括。

(2)措施4分,每点2分,从材料中提取概括。影响4分,答出两点言之有理即可。

18.【答案】(14分)

(1)特点:教育与实业结合:本土化路径探索;官民协同推进;渐进改良性质。(6分,答出三点即可)

(2)变化:从器物层面的实业救国转向国民性改造与思想启蒙。(2分)

原因:实业救国的局限性暴露;民族危机深化;科举制度废除;西学传播深化。(6分,答出三点即可)

【评分细则】

(1)特点6分,每点2分,言之有理即可。

(2)变化2分,要能体现“国民性改造”这一关键字眼,原因6分,每点2分,能够结合所学,言之成理即可。

探索”可以得出,本土化路径探索;结合所学可知,实业救国主张就有渐进改良的性质。

(2)变化:根据材料二“痛陈中国国民性的问题”“将救亡重心从物质建设转向人的现代化”可以得出,从器物层面的实业救国转向国民性改造与思想启蒙。

原因:可以从实业救国的局限性暴露、民族危机深化、科举制度废除以及西学传播深化等角度作答。

19.(教材原题)【答案】(12分)

(1)影响:给被征服地区的社会经济文化带来严重破坏;客观上推动了东西方文化交流;引发了亚欧大规模民族迁徙,促进了民族融合;使亚欧内陆的民族分布产生变化。(6分,答出三点即可)

(2)现象:非洲追求独立变革。(2分)

动力:非洲民族意识觉醒;民族独立思想传播。(4分)

【评分细则】

(1)影响6分,每点2分,能够提取材料关键信息并进行概括。

(2)现象2分,主要从材料中提取概括。动力4分,每点2分。

20.【答案】(12分)

示例:

论题:近代欧洲的人口迁移推动文化交流。(2分)

论述:15世纪新航路开辟之后,欧洲国家对外殖民扩张,到19世纪,工业革命推动世界市场逐渐形成和交通进步,加之此时欧洲革命、战争导致政局动荡,促使欧洲人口向美洲和大洋洲、非洲不断迁移;欧洲的移民和黑奴贸易,再加上本土人口受到疾病影响大量死亡,改变了非洲、美洲、大洋洲等地的人口结构,使得原有族群走向衰亡,新的族群形成,这有利于文明的交融,推动文化重构,形成新的文化认同;同时,引起动植物的世界大交流,推动了资本主义世界市场形成和发展,欧洲的移民伴随着殖民掠夺,增加了西欧的资本主义原始积累,给美洲和非洲带来了灾难,使本土文化逐渐被取代。(10分)

【评分细则】

本题论题2分,阐述说明部分10分。

等级 评分标准

一等(9-12分) 论题明确;要素分解全面、科学,论证充分;逻辑严密,表述清楚

二等(5-8分) 论题明确;要素分解较全面,论证较充分;表述清楚

三等(0-4分) 论题不明确或偏离材料主题;论证欠缺说服力;表述不清楚

同课章节目录