2024—2025学年度青海省三江源民族中学高二第二学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度青海省三江源民族中学高二第二学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 467.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-19 12:41:33 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年第二学期高二年级历史学科期末考试试卷

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。

1.内蒙古敖汉赵宝沟聚落遗址距今6800年左右。聚落房址可以分为三类,大型房址中出土了精美的尊形陶器,推断为重要氏族首领的居所;中型房址中出土了成组的陶器组合,居住者为氏族首领;小型房址中只有简单陶器,主人为一般居民,有的房址中出土大量的石器和石料,主人应与石器制作和加工有关。以下关于赵宝沟聚落情况的说法正确的是()

①修建房屋定居,形成村落

②氏族成员的地位发生分化

③已经具备国家的初始形态

④生产活动中出现社会分工

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.清代学者王国维在《殷周制度论》中说:“欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。周人制度之大异于商者,一曰立子立嫡之制。由是而生宗法及丧服之制,并由是而有封建子弟之制、君天子臣诸侯之制。”材料说明西周政治制度的显著特征是()

A.通过分封同姓诸侯加强对地方的统治

B.通过血缘姻亲关系与地缘结合强化王权

C.通过以嫡长子继承制为核心的早期政治制度来巩固统治秩序

D.通过服饰规范等礼乐制度维护贵族等级特权

3.春秋时期,中原各国自称为“华夏”,而周边民族被称为戎狄蛮夷等。经过频繁的往来和密切联系,战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。这说明春秋战国时期()

A.形成了统一的多民族国家 B.华夏认同观念的逐步发展

C.开始出现民族交融的局面 D.民族交往主要方式是战争

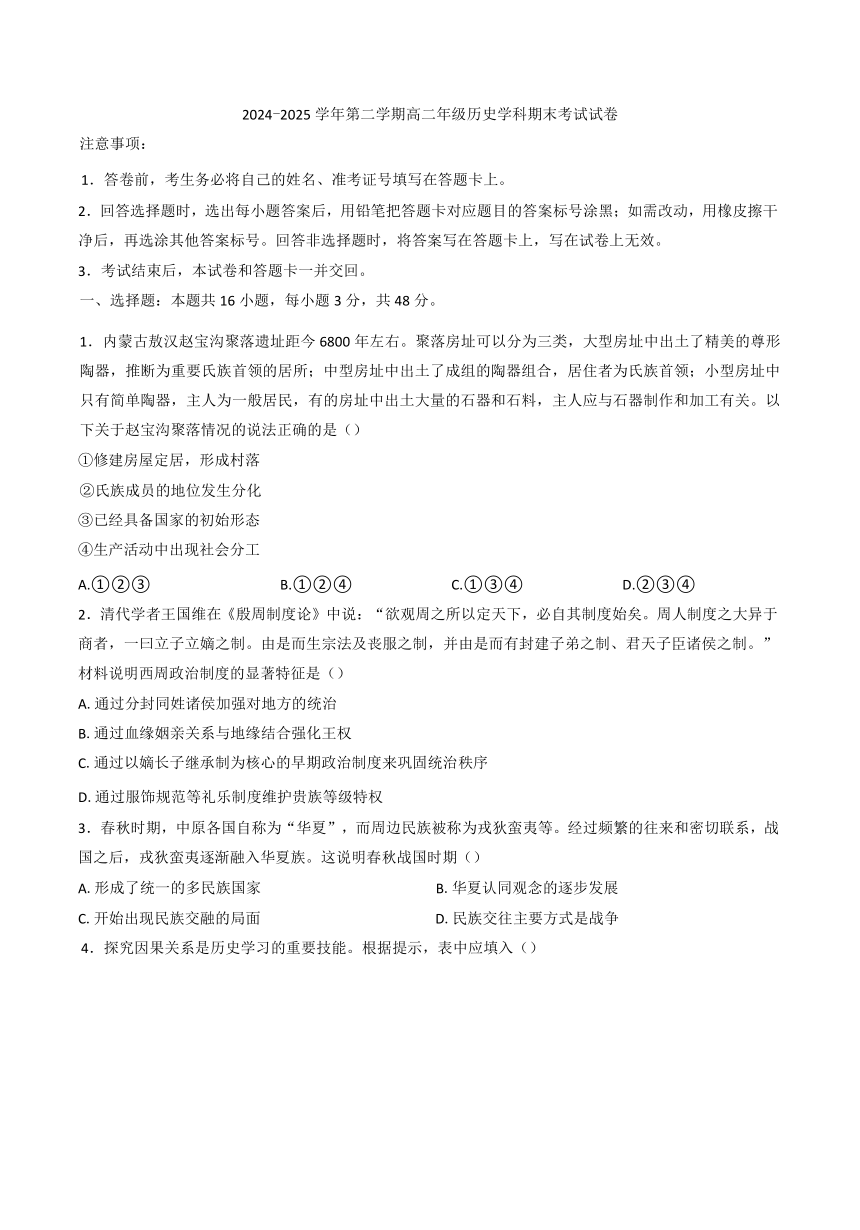

4.探究因果关系是历史学习的重要技能。根据提示,表中应填入()

①使用铁器和推广牛耕提高了生产力

②少数民族政权入主中原

③农民起义频繁

④各国竞相实施富国强兵的变革

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

5.《史记》卷六《秦始皇本纪》:“始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!'”。秦始皇为“求其宁息”而采取的措施是()

A.创设皇帝制度 B.全面推行郡县制C.实行郡国并行制 D.焚书坑儒

6.《史记》言秦始皇二十六年分天下三十六郡,太史公行文简略未列郡名,导致后世众说纷纭,至1948年谭其骧先生《秦郡新考》考定内史以外秦郡凡得四十六,时人以为盖棺之论。但02年出土的里耶秦简记载传世文献前所未闻的“洞庭”和“苍梧”二郡,而无“黔中”和“长沙”,并明确记载苍梧郡是秦始皇二十五年设立,当必为秦三十六郡之一。07年入藏的岳麓秦简又贡献了个前所未闻的“江胡郡”。现在学者主流不再把秦代看成静态固定的三十六郡,而认为有秦一代行政区域是一个不断裁撤变更的动态过程。这两种不同的历史观点说明了()

A.历史学家必须重视历史的真实性,历史的价值判断可以忽略

B.两种观点都不可信,均缺乏相应的文献资料和档案记录

C.历史学本身就存在很多争议,史学家不必据于争议

D.在历史研究中,新史料的出现可能会冲击传统史观

7.《汉书》记载:“汉武帝施主父之册,下推恩之令,使诸侯王得分户邑,以封子弟,不行黜陟,而藩国自析。”据此判断汉武帝实行“推恩令”的目的是()

A.恩泽贵族 B.实现民族交融 C.解决七国之乱 D.削弱王国势力

8.公元前110年,汉武帝令郡国将应缴纳的贡品及运输费用一并折价交给均输官,由其在价低的地方采购物资,除一部分用作官需等目的外,其余的转运到价贵的地方出卖。这一做法旨在()

A.增加政府收入 B.减轻农民负担 C.促进商业发展D.控制地方经济

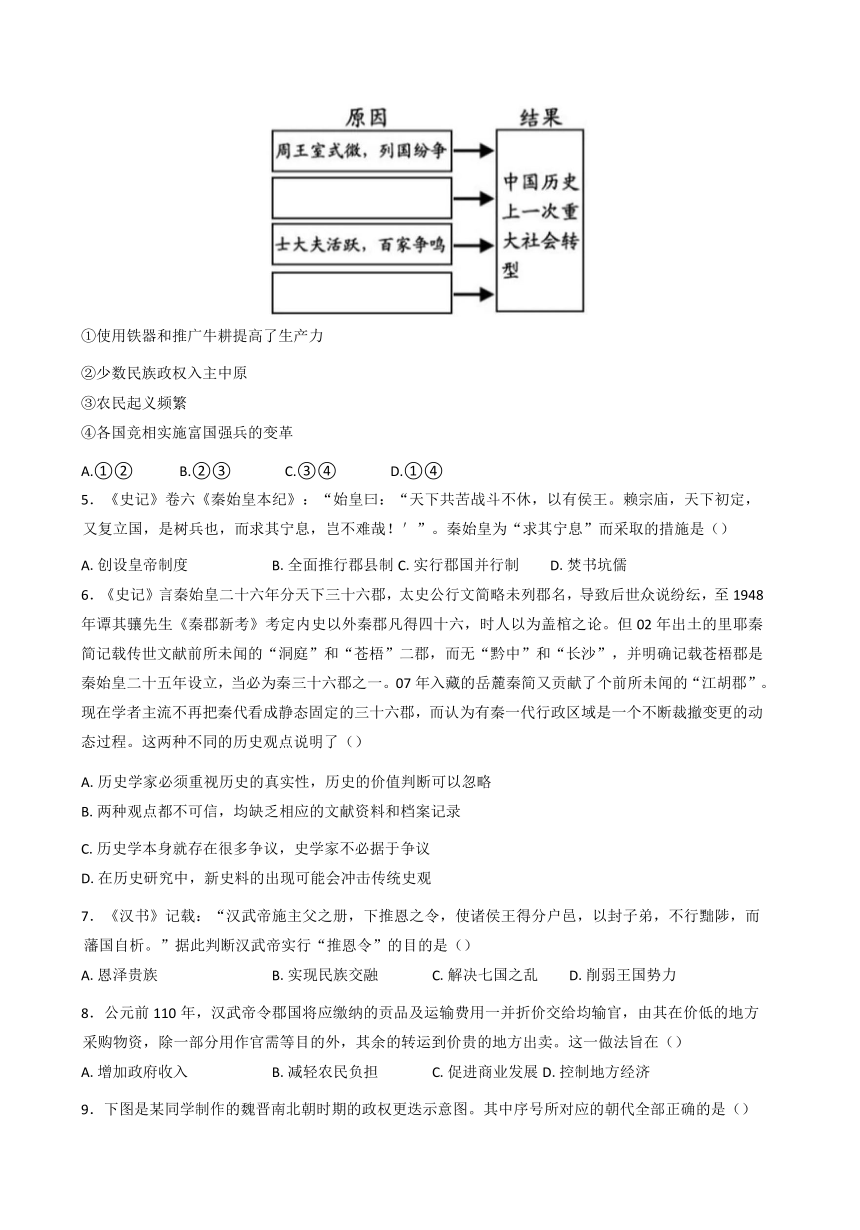

9.下图是某同学制作的魏晋南北朝时期的政权更迭示意图。其中序号所对应的朝代全部正确的是()

①西晋②东晋③北魏④唐朝

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

10.东汉灭亡后出现三国鼎立局面,随后西晋虽统一全国,但不久又陷入分裂,此后的东晋、十六国、南北朝时期,多个政权并立。这一时期,我国历史发展的主流特征是()

A.民族交融与繁荣开放 B.经济发展与文化停滞

C.民族融合与区域开发 D.中外交流与政权分裂

11.据史籍记载,唐中后期“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。或父死子握其兵而不肯代;或取舍由于士卒,往往自择将吏,号为“留后',以邀命于朝。”该记载描绘了唐中后期()

A.藩镇割据 B.朋党之争 C.宦官专权 D.农民起义

12.唐太宗曾说“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母”。据此可以推断,唐太宗采取了()

A.严密的监察政策 B.公平的选官政策 C.互惠的开放政策 D.开明的民族政策

13.钱穆在《国史新论》中论及唐代制度时说,在地方有为政府公开选拔人才的制度,在朝廷有综合管理全国行政事务的制度。这两种制度奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础。“这两种制度”是指()

A.分封制和郡县制 B.郡县制和三省六部制

C.科举制和郡县制 D.科举制和三省六部制

14.北魏孝文帝改革,规定一夫一妇每年纳粟为租,纳帛或布为调,授田农民承担定额租调,成年男子(15岁以上)负责一定的徭役。唐初,将赋税征收对象定为21-59岁的成年男子,除租、调外,男子不去服徭役的可以纳帛或布代役,成为庸。这一调整()

A.加强了农民的租役负担 B.加强了政府对农民的人身控制

C.直接促进了商业的发展 D.保证农民有较充分的生产时间

15.魏晋南北朝时期,许多政治家儒玄双修,以儒学治国,以玄学自修;道教称“求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本”,而不少高僧又有高深的玄学造诣。这反映了当时()

A.儒家思想主导地位动摇 B.玄学逐渐成为统治思想

C.佛道思想社会影响扩大 D.思想文化领域碰撞交融

16.敦煌壁画中的飞天形象是印度乾达婆,希腊天使和道教羽人等文化因素的混合物。歌舞剧《霓裳羽衣舞曲》则源于印度婆罗门曲,含有胡旋舞等中亚元素。以上现象反映出唐朝的文化特征是()

A.兼收并蓄 B.风格单一 C.反映市民生活 D.固守传统

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一西周时期,由于是以周王朝为核心的宗族联盟灭掉了商朝,且各地经济、文化发展水平不同,由此形成了以“封邦建国,屏藩周室”为核心的分封思想。全国各地被成百上千个邦国所分割,他们虽然名义上有一个共主--周天子,可在邦国之内却独立行使统治权、兵役、劳役等事项周天子无权过问。而秦末汉初之时形成的新型分封思想,则是主张分封制、郡县制并存的一种政权构建方式。分封的诸侯国不再像西周的邦国那样保持行政上的独立完整性,总是或多或少地要受中央政权的干预与制约。此外,新型分封思想主张下的诸侯分封仅限于同姓子弟,而西周时期旧的分封思想则除此之外,还有许多功臣、先代贵族后裔。几十年后,“七国之乱”爆发,分封的诸侯国由此经历了大的转变。

--摘编自刘文超《试论秦末汉初的新型分封思想》

材料二《史记·秦本纪》中曰:“秦王政立二十六年,初并天下为三十六郡,号为始皇帝。”其国家的形态结构与夏商西周最大的区别就在于:在全国范围内废除诸侯,建立起单一的由中央政府直接管辖的郡、县二级地方行政体制,这是一种“中央一郡县”一元化的行政体制。全国境内的“多民族”被纳入郡县这样的行政管辖范围之内,由行政管理所带来的政治上的统合可打散乃至融化族群上的差异。郡县控制了地方,有利于集权和统一。

--摘编自王震中《“大一统”思想的由来与演进》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明西周的分封制与汉初的封国制有何异同。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概述郡县制的特点及其影响。(8分)

18.儒家思想对中国历史的发展产生了深刻的影响。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一他着重发展了孔子“仁”的学说,倡导实行“仁政”,省刑罚,薄税敛,争取民心,认为这样就可以无敌于天下而达于一统,反对以暴力为手段的兼并战争。······他认为人天生就有仁、义、礼、智四种“善端”,它们是不学而能、不虑而知的,人的修养就是要将这些“善端”在生活中发扬扩大,避免因受外事外物影响而陷于邪恶,最终养成充塞于天地之间的“浩然之气”。

--张帆《中国古代简史》

材料二《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统:法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

--摘编自《汉书·董仲舒传》

(1)材料一中的“他”指的是谁?根据材料一及所学知识,指出“他”在社会政治方面的核心思想主张,并分析“他”提出这一主张的主要原因。(6分)

(2)根据材料二,概括董仲舒的主要思想,并结合所学知识简析这些思想的积极影响。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一:隋唐时期正式确立了三省六部制,其中门下省负责谏议和封驳,不仅有权对宰相作出的决策提出异议,也可以对皇帝的做法提出不同意见。

材料二:唐朝前期的一百多年中,经济发展迅速,社会呈现繁荣景象。唐朝时期,汉族和一些北方少数民族杂居、通婚,西北、西南等地区一些少数民族建立的政权,与唐王朝保持着友好而密切的联系,民族之间的交融进一步发展。当时的社会风气比较开放,一些妇女受过诗书、书法、绘画、音乐、歌舞、石窟和雕刻等方面的艺术创作成就斐然。唐朝对外交往活跃,与亚洲以至非洲、欧洲的一些国家都有往来,都城长安是一座国际性的大都市,是中外经济文化交流中心。唐朝在世界上享有很高声望,各国称中国人为“唐人”。

--摘编自《中国历史教师教学用书》

(1)根据材料一和所学知识,概括唐朝三省六部制中三省的职责,并结合所学知识说明这一制度的作用。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括盛唐气象的表现并简析盛唐气象出现的原因。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一唐朝的对外开放繁荣,除中外使节往返,还有商旅流动、僧侣请益、留学生互派等形式。唐廷不仅采取了诸如任其往来贸易、开放官学等种种优惠措施,将大批商人、学者等吸引进来,还营造出宽松的环境使他们的才智能得到充分的发挥。为了便于商品外销,手工业者专门制作具有外域文化特征的产品。唐太宗处理当时国际关系的宗旨是“德泽布”,即“天下和为一家”、“中国贵尚礼义,不灭人国”。在此精神的指导下,唐朝与周边国家和平交往,“蕃汉非常快活,甲兵休息,互市交通······彼此丰足,皆有便宜。”······唐都长安成为国际性大都市。

--摘编自周尚兵《唐代对外开放的特征及历史意义》

材料二唐代丝绸之路

请根据材料提取有关唐代对外开放特点的两条信息,并结合所学知识予以分析说明。

2024-2025学年第二学期高二年级历史学科期末考试答案

【答案】

1.C 2.B 3.B 4.D 5.B 6.D 7.D

8.A 9.A 10.C 11.A 12.D 13.D 14.D

15.D16.A

17.【小题1】同:目的都是为巩固统治;且分封制下层层分封的都是土地和人口。(2分)异:西周分封制分封的对象是王族、功臣和先代贵族,而汉初的郡国并行制只分封同姓子弟;西周的分封制之下,诸侯在自己封地内掌握较大的权力,有独立性;汉初的郡国并行制之下,王国权力缩小,受到中央政府的适当制约。(任答两点得4分)

【小题2】特点:打破了世袭的血缘政治,郡守、县令直接由皇帝任命,对皇帝负责,血缘政治被官僚政治取代;将地方权力收归中央,加强了中央集权。(4分)

影响:郡县制有利于加强对地方的管理,加强中央集权;有利于防止地方割据势力的形成,维护国家的统一;有利于民族间的交流与融合。(任答两点得4分)

18.【小题1】人物:孟子(或孟轲)。(2分)

核心政治主张:“仁政”。(2分)

主要原因:受孔子“仁”的学说的影响;战国时期分裂和战争给人民带来深重灾难;相信人性本善。(任答一点得2分)

【小题2】主张:“罢黜百家,尊崇儒术”。(2分)

积极影响:董仲舒的思想为汉武帝所采纳,加强了中央集权,巩固国家统一;使儒家思想从此成为封建社会的正统思想。(任答两点得4分)

19.【小题1】职责:中书省负责草拟政令,门下省负责审议,尚书省负责执行。(2分)

作用:相权一分为三,加强了皇权;分工明确,各司其职,提高了办事效率。(任答两点得4分)

【小题2】表现:国力强盛,经济繁荣,社会安定;民族交往与交融进一步发展;社会风气比较开放;文化生活丰富多彩;文学艺术的多彩与繁荣;对外交往活跃,长安是中外经济文化交流中心;唐朝对世界影响很大,在世界上享有很高的声望。(任答两点得4分)

原因:统治者励精图治,政局相对稳定;实行开明的民族、外交和文化政策;统治者的博大胸怀;广大人民的辛勤劳动等。(任答两点得4分)

20.信息一:唐代对外贸易路线发达。

说明:从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚,通波斯湾、红海,可与大食相通;从长安出发向西,出玉门关跨葱岭穿过大食到地中海,与欧洲、北非和中东地区相通。

信息二:唐代政府重视对外贸易。说明:唐朝政府实行开放的对外政策;设置市舶使管理对外贸易。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。

1.内蒙古敖汉赵宝沟聚落遗址距今6800年左右。聚落房址可以分为三类,大型房址中出土了精美的尊形陶器,推断为重要氏族首领的居所;中型房址中出土了成组的陶器组合,居住者为氏族首领;小型房址中只有简单陶器,主人为一般居民,有的房址中出土大量的石器和石料,主人应与石器制作和加工有关。以下关于赵宝沟聚落情况的说法正确的是()

①修建房屋定居,形成村落

②氏族成员的地位发生分化

③已经具备国家的初始形态

④生产活动中出现社会分工

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.清代学者王国维在《殷周制度论》中说:“欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。周人制度之大异于商者,一曰立子立嫡之制。由是而生宗法及丧服之制,并由是而有封建子弟之制、君天子臣诸侯之制。”材料说明西周政治制度的显著特征是()

A.通过分封同姓诸侯加强对地方的统治

B.通过血缘姻亲关系与地缘结合强化王权

C.通过以嫡长子继承制为核心的早期政治制度来巩固统治秩序

D.通过服饰规范等礼乐制度维护贵族等级特权

3.春秋时期,中原各国自称为“华夏”,而周边民族被称为戎狄蛮夷等。经过频繁的往来和密切联系,战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。这说明春秋战国时期()

A.形成了统一的多民族国家 B.华夏认同观念的逐步发展

C.开始出现民族交融的局面 D.民族交往主要方式是战争

4.探究因果关系是历史学习的重要技能。根据提示,表中应填入()

①使用铁器和推广牛耕提高了生产力

②少数民族政权入主中原

③农民起义频繁

④各国竞相实施富国强兵的变革

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

5.《史记》卷六《秦始皇本纪》:“始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!'”。秦始皇为“求其宁息”而采取的措施是()

A.创设皇帝制度 B.全面推行郡县制C.实行郡国并行制 D.焚书坑儒

6.《史记》言秦始皇二十六年分天下三十六郡,太史公行文简略未列郡名,导致后世众说纷纭,至1948年谭其骧先生《秦郡新考》考定内史以外秦郡凡得四十六,时人以为盖棺之论。但02年出土的里耶秦简记载传世文献前所未闻的“洞庭”和“苍梧”二郡,而无“黔中”和“长沙”,并明确记载苍梧郡是秦始皇二十五年设立,当必为秦三十六郡之一。07年入藏的岳麓秦简又贡献了个前所未闻的“江胡郡”。现在学者主流不再把秦代看成静态固定的三十六郡,而认为有秦一代行政区域是一个不断裁撤变更的动态过程。这两种不同的历史观点说明了()

A.历史学家必须重视历史的真实性,历史的价值判断可以忽略

B.两种观点都不可信,均缺乏相应的文献资料和档案记录

C.历史学本身就存在很多争议,史学家不必据于争议

D.在历史研究中,新史料的出现可能会冲击传统史观

7.《汉书》记载:“汉武帝施主父之册,下推恩之令,使诸侯王得分户邑,以封子弟,不行黜陟,而藩国自析。”据此判断汉武帝实行“推恩令”的目的是()

A.恩泽贵族 B.实现民族交融 C.解决七国之乱 D.削弱王国势力

8.公元前110年,汉武帝令郡国将应缴纳的贡品及运输费用一并折价交给均输官,由其在价低的地方采购物资,除一部分用作官需等目的外,其余的转运到价贵的地方出卖。这一做法旨在()

A.增加政府收入 B.减轻农民负担 C.促进商业发展D.控制地方经济

9.下图是某同学制作的魏晋南北朝时期的政权更迭示意图。其中序号所对应的朝代全部正确的是()

①西晋②东晋③北魏④唐朝

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

10.东汉灭亡后出现三国鼎立局面,随后西晋虽统一全国,但不久又陷入分裂,此后的东晋、十六国、南北朝时期,多个政权并立。这一时期,我国历史发展的主流特征是()

A.民族交融与繁荣开放 B.经济发展与文化停滞

C.民族融合与区域开发 D.中外交流与政权分裂

11.据史籍记载,唐中后期“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。或父死子握其兵而不肯代;或取舍由于士卒,往往自择将吏,号为“留后',以邀命于朝。”该记载描绘了唐中后期()

A.藩镇割据 B.朋党之争 C.宦官专权 D.农民起义

12.唐太宗曾说“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母”。据此可以推断,唐太宗采取了()

A.严密的监察政策 B.公平的选官政策 C.互惠的开放政策 D.开明的民族政策

13.钱穆在《国史新论》中论及唐代制度时说,在地方有为政府公开选拔人才的制度,在朝廷有综合管理全国行政事务的制度。这两种制度奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础。“这两种制度”是指()

A.分封制和郡县制 B.郡县制和三省六部制

C.科举制和郡县制 D.科举制和三省六部制

14.北魏孝文帝改革,规定一夫一妇每年纳粟为租,纳帛或布为调,授田农民承担定额租调,成年男子(15岁以上)负责一定的徭役。唐初,将赋税征收对象定为21-59岁的成年男子,除租、调外,男子不去服徭役的可以纳帛或布代役,成为庸。这一调整()

A.加强了农民的租役负担 B.加强了政府对农民的人身控制

C.直接促进了商业的发展 D.保证农民有较充分的生产时间

15.魏晋南北朝时期,许多政治家儒玄双修,以儒学治国,以玄学自修;道教称“求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本”,而不少高僧又有高深的玄学造诣。这反映了当时()

A.儒家思想主导地位动摇 B.玄学逐渐成为统治思想

C.佛道思想社会影响扩大 D.思想文化领域碰撞交融

16.敦煌壁画中的飞天形象是印度乾达婆,希腊天使和道教羽人等文化因素的混合物。歌舞剧《霓裳羽衣舞曲》则源于印度婆罗门曲,含有胡旋舞等中亚元素。以上现象反映出唐朝的文化特征是()

A.兼收并蓄 B.风格单一 C.反映市民生活 D.固守传统

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一西周时期,由于是以周王朝为核心的宗族联盟灭掉了商朝,且各地经济、文化发展水平不同,由此形成了以“封邦建国,屏藩周室”为核心的分封思想。全国各地被成百上千个邦国所分割,他们虽然名义上有一个共主--周天子,可在邦国之内却独立行使统治权、兵役、劳役等事项周天子无权过问。而秦末汉初之时形成的新型分封思想,则是主张分封制、郡县制并存的一种政权构建方式。分封的诸侯国不再像西周的邦国那样保持行政上的独立完整性,总是或多或少地要受中央政权的干预与制约。此外,新型分封思想主张下的诸侯分封仅限于同姓子弟,而西周时期旧的分封思想则除此之外,还有许多功臣、先代贵族后裔。几十年后,“七国之乱”爆发,分封的诸侯国由此经历了大的转变。

--摘编自刘文超《试论秦末汉初的新型分封思想》

材料二《史记·秦本纪》中曰:“秦王政立二十六年,初并天下为三十六郡,号为始皇帝。”其国家的形态结构与夏商西周最大的区别就在于:在全国范围内废除诸侯,建立起单一的由中央政府直接管辖的郡、县二级地方行政体制,这是一种“中央一郡县”一元化的行政体制。全国境内的“多民族”被纳入郡县这样的行政管辖范围之内,由行政管理所带来的政治上的统合可打散乃至融化族群上的差异。郡县控制了地方,有利于集权和统一。

--摘编自王震中《“大一统”思想的由来与演进》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明西周的分封制与汉初的封国制有何异同。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概述郡县制的特点及其影响。(8分)

18.儒家思想对中国历史的发展产生了深刻的影响。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一他着重发展了孔子“仁”的学说,倡导实行“仁政”,省刑罚,薄税敛,争取民心,认为这样就可以无敌于天下而达于一统,反对以暴力为手段的兼并战争。······他认为人天生就有仁、义、礼、智四种“善端”,它们是不学而能、不虑而知的,人的修养就是要将这些“善端”在生活中发扬扩大,避免因受外事外物影响而陷于邪恶,最终养成充塞于天地之间的“浩然之气”。

--张帆《中国古代简史》

材料二《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统:法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

--摘编自《汉书·董仲舒传》

(1)材料一中的“他”指的是谁?根据材料一及所学知识,指出“他”在社会政治方面的核心思想主张,并分析“他”提出这一主张的主要原因。(6分)

(2)根据材料二,概括董仲舒的主要思想,并结合所学知识简析这些思想的积极影响。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一:隋唐时期正式确立了三省六部制,其中门下省负责谏议和封驳,不仅有权对宰相作出的决策提出异议,也可以对皇帝的做法提出不同意见。

材料二:唐朝前期的一百多年中,经济发展迅速,社会呈现繁荣景象。唐朝时期,汉族和一些北方少数民族杂居、通婚,西北、西南等地区一些少数民族建立的政权,与唐王朝保持着友好而密切的联系,民族之间的交融进一步发展。当时的社会风气比较开放,一些妇女受过诗书、书法、绘画、音乐、歌舞、石窟和雕刻等方面的艺术创作成就斐然。唐朝对外交往活跃,与亚洲以至非洲、欧洲的一些国家都有往来,都城长安是一座国际性的大都市,是中外经济文化交流中心。唐朝在世界上享有很高声望,各国称中国人为“唐人”。

--摘编自《中国历史教师教学用书》

(1)根据材料一和所学知识,概括唐朝三省六部制中三省的职责,并结合所学知识说明这一制度的作用。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括盛唐气象的表现并简析盛唐气象出现的原因。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一唐朝的对外开放繁荣,除中外使节往返,还有商旅流动、僧侣请益、留学生互派等形式。唐廷不仅采取了诸如任其往来贸易、开放官学等种种优惠措施,将大批商人、学者等吸引进来,还营造出宽松的环境使他们的才智能得到充分的发挥。为了便于商品外销,手工业者专门制作具有外域文化特征的产品。唐太宗处理当时国际关系的宗旨是“德泽布”,即“天下和为一家”、“中国贵尚礼义,不灭人国”。在此精神的指导下,唐朝与周边国家和平交往,“蕃汉非常快活,甲兵休息,互市交通······彼此丰足,皆有便宜。”······唐都长安成为国际性大都市。

--摘编自周尚兵《唐代对外开放的特征及历史意义》

材料二唐代丝绸之路

请根据材料提取有关唐代对外开放特点的两条信息,并结合所学知识予以分析说明。

2024-2025学年第二学期高二年级历史学科期末考试答案

【答案】

1.C 2.B 3.B 4.D 5.B 6.D 7.D

8.A 9.A 10.C 11.A 12.D 13.D 14.D

15.D16.A

17.【小题1】同:目的都是为巩固统治;且分封制下层层分封的都是土地和人口。(2分)异:西周分封制分封的对象是王族、功臣和先代贵族,而汉初的郡国并行制只分封同姓子弟;西周的分封制之下,诸侯在自己封地内掌握较大的权力,有独立性;汉初的郡国并行制之下,王国权力缩小,受到中央政府的适当制约。(任答两点得4分)

【小题2】特点:打破了世袭的血缘政治,郡守、县令直接由皇帝任命,对皇帝负责,血缘政治被官僚政治取代;将地方权力收归中央,加强了中央集权。(4分)

影响:郡县制有利于加强对地方的管理,加强中央集权;有利于防止地方割据势力的形成,维护国家的统一;有利于民族间的交流与融合。(任答两点得4分)

18.【小题1】人物:孟子(或孟轲)。(2分)

核心政治主张:“仁政”。(2分)

主要原因:受孔子“仁”的学说的影响;战国时期分裂和战争给人民带来深重灾难;相信人性本善。(任答一点得2分)

【小题2】主张:“罢黜百家,尊崇儒术”。(2分)

积极影响:董仲舒的思想为汉武帝所采纳,加强了中央集权,巩固国家统一;使儒家思想从此成为封建社会的正统思想。(任答两点得4分)

19.【小题1】职责:中书省负责草拟政令,门下省负责审议,尚书省负责执行。(2分)

作用:相权一分为三,加强了皇权;分工明确,各司其职,提高了办事效率。(任答两点得4分)

【小题2】表现:国力强盛,经济繁荣,社会安定;民族交往与交融进一步发展;社会风气比较开放;文化生活丰富多彩;文学艺术的多彩与繁荣;对外交往活跃,长安是中外经济文化交流中心;唐朝对世界影响很大,在世界上享有很高的声望。(任答两点得4分)

原因:统治者励精图治,政局相对稳定;实行开明的民族、外交和文化政策;统治者的博大胸怀;广大人民的辛勤劳动等。(任答两点得4分)

20.信息一:唐代对外贸易路线发达。

说明:从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚,通波斯湾、红海,可与大食相通;从长安出发向西,出玉门关跨葱岭穿过大食到地中海,与欧洲、北非和中东地区相通。

信息二:唐代政府重视对外贸易。说明:唐朝政府实行开放的对外政策;设置市舶使管理对外贸易。

同课章节目录