安徽省六安市汇文中学2024~2025学年度第二学期期末素质评估八年级历史试题(文字版,含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省六安市汇文中学2024~2025学年度第二学期期末素质评估八年级历史试题(文字版,含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-17 16:45:29 | ||

图片预览

文档简介

2024~2025学年度第二学期八年级期末素质评估

历史试题卷

(开卷)

满分:70分

一、选择题(本大题共15小题,每题2分,共30分)

1.诸位代表先生们,全国人民所渴望的政治协商会议现在开幕了。我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。“中国人从此站立起来了”的含义是中国人民( )

A.取得了民族独立,实现了当家作主 B.打败了日本侵略,获得了民族解放

C.推翻了封建帝制,实现了民主共和 D.实现公有制,进入了社会主义社会

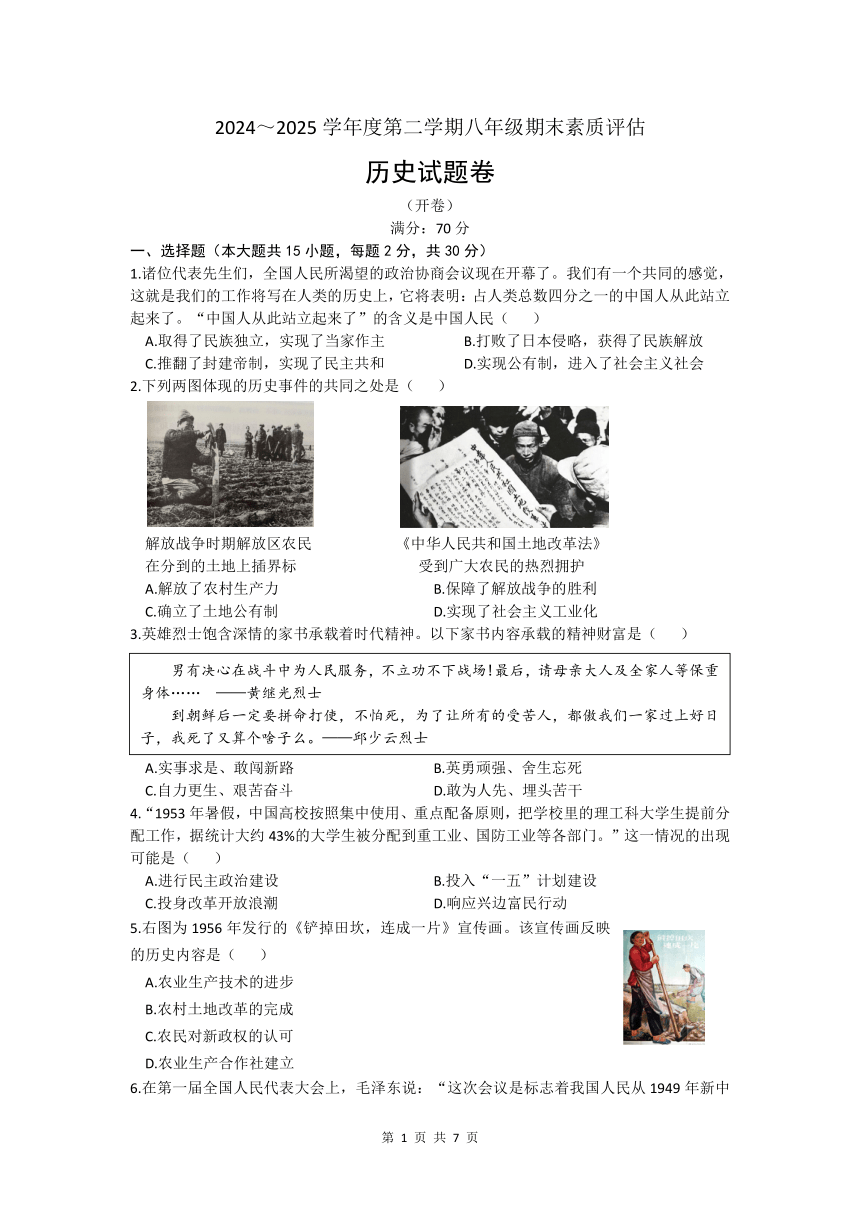

2.下列两图体现的历史事件的共同之处是( )

解放战争时期解放区农民 《中华人民共和国土地改革法》

在分到的土地上插界标 受到广大农民的热烈拥护

A.解放了农村生产力 B.保障了解放战争的胜利

C.确立了土地公有制 D.实现了社会主义工业化

3.英雄烈士饱含深情的家书承载着时代精神。以下家书内容承载的精神财富是( )

A.实事求是、敢闯新路 B.英勇顽强、舍生忘死

C.自力更生、艰苦奋斗 D.敢为人先、埋头苦干

4.“1953年暑假,中国高校按照集中使用、重点配备原则,把学校里的理工科大学生提前分配工作,据统计大约43%的大学生被分配到重工业、国防工业等各部门。”这一情况的出现可能是( )

A.进行民主政治建设 B.投入“一五”计划建设

C.投身改革开放浪潮 D.响应兴边富民行动

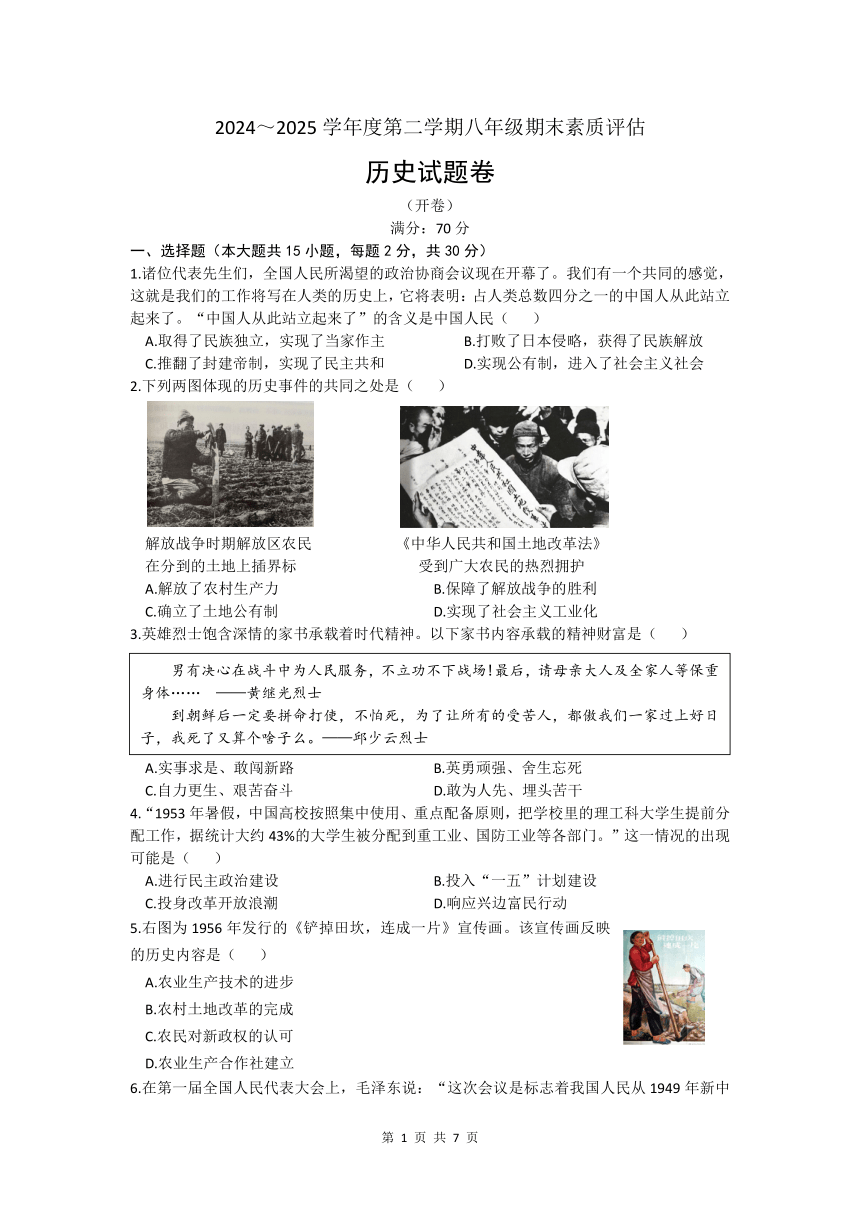

5.右图为1956年发行的《铲掉田坎,连成一片》宣传画。该宣传画反映的历史内容是( )

A.农业生产技术的进步

B.农村土地改革的完成

C.农民对新政权的认可

D.农业生产合作社建立

6.在第一届全国人民代表大会上,毛泽东说:“这次会议是标志着我国人民从1949年新中国成立以来的新胜利和新发展的里程碑……”这次会议被称为“里程碑”的理由是( )

A.制定了第一部《中华人民共和国宪法》 B.通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》

C.确定了土地改革的路线 D.公布了“一五”计划

7.《人民日报》报道的标题:1979年1月1日——《把主要精力集中到生产建设上来》;1979年1月7日——《为实现四个现代化而奋斗》;1979年1月9日——《切实抓好三中全会精神的传达和学习》;1979年1月14日——《建立严格责任制促进农业大增产》这些标题共同反映了( )

A.社会主义制度的确立 B.经济特区的建立

C.党的工作重心的转移 D.国企改革的开始

8.读史之所以使人明智,是因为我们必须客观认识历史,懂得从过去的历史中吸取教训,总结经验。1956—1966年是全面建设社会主义时期,其历史阶段特征你认为是下列哪一项( )

A.社会主义经济稳定发展 B.遭到建国以来最严重的挫折和损失

C.社会主义民主法制建设取得重大进展 D.成功与失败并行,经验与教训同在

9.时间轴便于我们整体把握历史发展的脉络。下面的时间轴中可以得出的结论是( )

A.封建土地制度制约了农村粮食产量的提高

B.农村生产关系的调整都促进了生产力发展

C.政策调整必须遵循当时经济发展客观规律

D.农村改革目的在于为国家工业化建设服务

10.英国《金融时报》报道:自1978年以来,中国企业有一次创业的高潮点,分别是1984年、1992年和2001年。其中第一次创业高潮点出现的原因是( )

A.实行家庭联产承包责任制 B.加入世界贸易组织

C.开放14个沿海港口城市 D.兴办四个经济特区

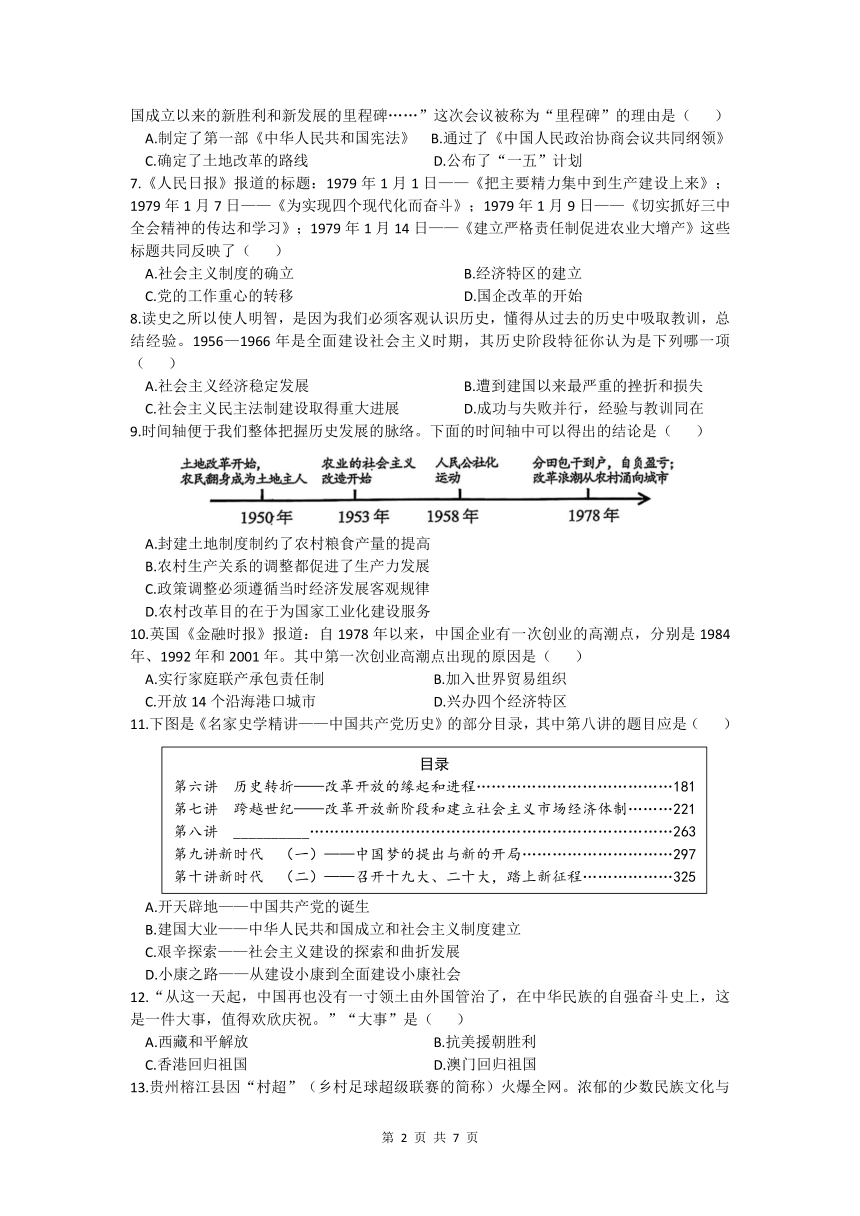

11.下图是《名家史学精讲——中国共产党历史》的部分目录,其中第八讲的题目应是( )

A.开天辟地——中国共产党的诞生

B.建国大业——中华人民共和国成立和社会主义制度建立

C.艰辛探索——社会主义建设的探索和曲折发展

D.小康之路——从建设小康到全面建设小康社会

12.“从这一天起,中国再也没有一寸领土由外国管治了,在中华民族的自强奋斗史上,这是一件大事,值得欢欣庆祝。”“大事”是( )

A.西藏和平解放 B.抗美援朝胜利

C.香港回归祖国 D.澳门回归祖国

13.贵州榕江县因“村超”(乡村足球超级联赛的简称)火爆全网。浓郁的少数民族文化与足球赛事碰撞融合,形成了独特的赛场文化。“村超”还让贵州当地的少数民族欢聚一堂,极大地展示了当地的民族文化和淳朴的人文风情。这说明“村超”( )

A.扩大了当地民族文化的影响力 B.实现了各民族的共同富裕

C.形成的足球文化普遍推广全国 D.加大了基础设施建设力度

14.2025年是《反分裂国家法》颁布20周年,该法第五条指出:“坚持一个中国原则,是实现祖国和平统一的基础。……国家和平统一后,台湾可以实行不同于大陆的制度,高度自治……”由此可见( )

A.“一国两制”是解决台湾问题的基本方针 B.维护国家统一是中华民族的根本利益

C.两岸关系和平发展是当前最主要任务 D.和平统一是实现两岸统一的唯一途径

15.以下为两组中国的涉美报道新闻标题高频词汇对比,产生这一变化的背景是( )

时间:1971年12月1日—1972年2月20日高频词汇:美帝、贬值、斗争、霸权、轰炸 时间:1972年2月21日—1972年2月28日高频词汇:美国、我们、陪同、会谈、声明

A.和平共处五项原则提出 B.尼克松访华

C.中国恢复在联合国合法席位 D.中美正式建交

二、辨析改错题(本大题共3小题,每小题2分,共6分)

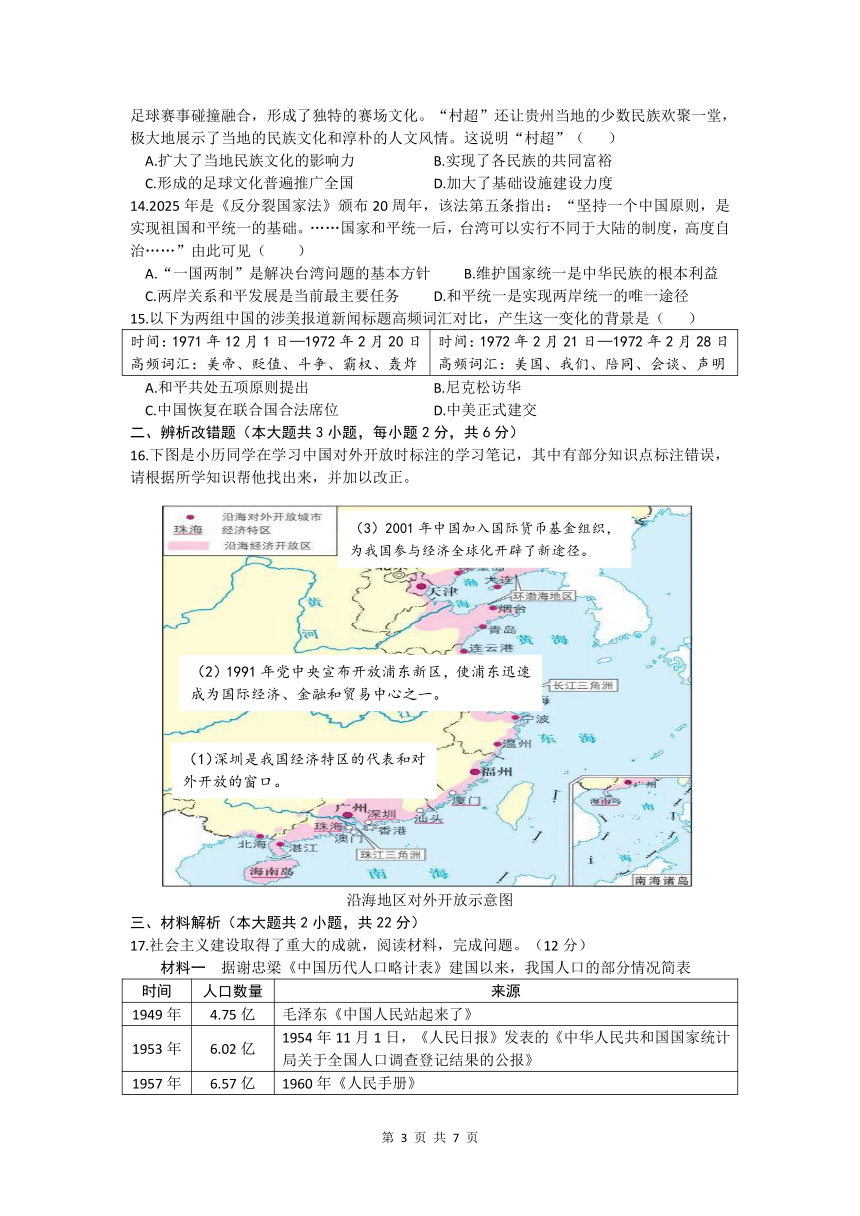

16.下图是小历同学在学习中国对外开放时标注的学习笔记,其中有部分知识点标注错误,请根据所学知识帮他找出来,并加以改正。

沿海地区对外开放示意图

三、材料解析(本大题共2小题,共22分)

17.社会主义建设取得了重大的成就,阅读材料,完成问题。(12分)

材料一 据谢忠梁《中国历代人口略计表》建国以来,我国人口的部分情况简表

时间 人口数量 来源

1949年 4.75亿 毛泽东《中国人民站起来了》

1953年 6.02亿 1954年11月1日,《人民日报》发表的《中华人民共和国国家统计局关于全国人口调查登记结果的公报》

1957年 6.57亿 1960年《人民手册》

(1)结合所学,分析引起材料一中我国人口变化的原因。(2分)

材料二 马克思、恩格斯认为消灭城乡对立、实现城乡融合首先要满足以下两个前提条件:第一,需要社会生产力的高度发展,为消灭城乡对立、实现城乡融合奠定物质基础。第二,需要通过消灭私有制来改变旧的社会分工,为消灭城乡对立、实现城乡融合建立社会条件。新中国成立以来,在马克思主义指导下,党领导中国走出了一条特色新型城镇化道路。

——摘编自黄茂兴、张建威《中国推动城镇化发展历程、成就与启示》

(2)据材料二分析马克思、恩格斯认为消灭城乡对立、实现城乡融合必须满足哪些条件。

联系1949—1956年的相关史实,说明新中国成立后,党是如何“领导中国走出一条特色新型城镇化道路。(6分)

材料三 从1956年起,中国社会主义建设经历了十年的艰难探索。这一时期,广大内地和边疆地区新建了不同规模的现代工业,改善了工业的地理布局。在交通运输上,除西藏外,各省、市、自治区都迎了火车的到来。此外,核武器和导弹也试验成功。这些成就的取得,源于中华民族自强不息和勇于从困难中奋起的能力。这是一种何等的精神面貌,是中华民族的骄傲。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》(第三卷)

(3)根据材料三,概括1956-1966中国社会主义建设取得的巨大成就,并指出这一时期“精神面貌”的内涵。(4分)

18.阅读材料,综合运用所学知识探究问题。(10分)

材料一 新中国成立初期,以毛泽东为核心的党的第一代领导集体基于当时的国际国内形势,制定了“一边倒”的外交战略。指的是中国政府坚定地站在以苏联为首的社会主义阵营一边,但不是盲目地顺从苏联。据此,我国同苏联、匈牙利、波兰等社会主义国家发展友好合作关系。

(1)据材料一,指出新中国成立初期的外交战略。结合所学知识,概括该战略对中国和世界的影响。(3分)

材料二 20世纪60年代末、70年代初,美苏两个超级,大国军事实力对比朝着有利于苏联的方向发展,美苏全球争霸的战略态势呈现苏攻美守的局面,同时美国还深陷于越南战争的泥沼而难以自拔;另一方面,苏联已取代美国成为中国最危险的敌人。针对国际形势的变化,20世纪70年代初中国政府及时调整了对外政策,中国积极走向世界,成功地践行了多边外交,建立了与欧美资本主义国家的外交关系,中国逐步在国际事务中发挥了重要作用。

(2)据材料二,指出20世纪70年代初中国政府调整对外政策的国际因素。并结合所学知识,指出20世纪70年代中国“积极走向世界”的表现。(4分)

材料三 改革开放以来,中国外交适应全球化 区域化和信息化深入发展的形势,逐步形成了全方位、多层次、宽领域和整体性的外交模式,中国成为促进世界发展的坚定力量,为国际发展贡献了巨大的中国力量。

(3)综合上述材料,概括新中国外交事业历程呈现的特点。(3分)

四、活动与探究(12分)

19.中国特色社会主义道路经历了在实践中升华理论,再用科学的理论指导实践的过程,推动中国特色社会主义事业不断前进。某老师以“筑梦前行”为主题设计了下面的学习任务单,请你完成学习任务。

任务一:【理论引梦】

(1)结合时间轴,完善党和国家领导人在①、④处的理论贡献。(2分)

任务二:【改革逐梦】

“我们应该把1978年看作21世纪开始的标志。1978年开启了一个新的纪元,1978年是邓小平在中国实行改革开放的年份,这开启了一个长达1/4个世纪之久、年均两位数经济增长率的年代中国经济也得以转型。当然,1978年纯粹是中国时刻。”

——《环球在线》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“把1978年看作21世纪开始的标志”的理由。(4分)

任务三:【梦想之力】

“党的十一届三中全会以来,我们党通过改革不断调整和变革不适应社会生产力发展的生产关系,使我国的社会生产力得以迅速发展,社会主义现代化建设取得举世瞩目的巨大成就,也使我们党的先进性和社会主义制度的优越性得到进一步发挥。邓小平指出:‘社会主义阶段的最根本任务就是发展生产力……并且在发展生产力的基础上不断改善人民的物质文化生活。’”

项目 巨大变化

改革开放前 改革开放后

衣 色彩单一;蓝灰色的海洋 追求个性、展示风度

食 饮食结构单一,温饱未完全解决 讲究营养卫生、科学均衡

住 住房拥挤、陈旧 人均住房面积扩大、现代化

行 出行方式单一,交通工具少 形成立体交通网络,快捷方便

通信 较落后 互联网发展迅速,信息传递便捷

(3)以“改革开放前后社会生活的巨大变化”的史实,实证处理好生产关系和生产力的辩证关系对现代化建设的重要意义。(6分)

2024~2025学年度第二学期八年级期末素质评估

历史试题卷答案

一、选择题(本大题共15小题,每题2分,共30分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 A A B B D A C D C C D D A A B

二、辨析改错题(本大题共3小题,每小题2分,共6分)

16.(1)√

(2) 把“1991年”改为“1990年”

(3)把“国际货币基金组织”改为“国际贸易组织”

三、材料解析(本大题共2小题,共22分)

17.(1)原因:社会稳定与政权巩固;经济恢复与发展:土地改革和“一五计划”推动农业和工业发展,提高生活水平;医疗与卫生进步:基层医疗体系建立,降低传染病死亡率,提高婴儿存活率;政策鼓励生育:政府提倡人口增长以支持社会主义建设;统计体系完善: 1953年首次全国人口普查使数据更准确。

(2)条件:生产力高度发展:奠定物质基础;消灭私有制:改变旧的社会分工,建立社会条件;

如何:发展生产力:通过“一五计划”优先发展重工业,推动城市经济扩张;消灭私有制与社会分工变革:通过三大改造建立社会主义公有制,整合城乡资源,推动工商业集中发展;城乡融合探索:通过工农业产品统购统销平衡城乡利益,为城乡融合创造条件。

(3)成就:改善了工业的地理布局;以火车为代表的交通运输业快速发展;核科技取得重大成就。内涵:艰苦奋斗、自强不息。

18.(1) 外交战略:“一边倒”。影响:对中国- 有利于巩固新政权,为国家建设创造有利国际环境;对世界- 壮大了社会主义阵营力量,冲击了二战后世界政治格局。

(2)国际因素:美苏争霸中苏攻美守,美国深陷越南战争泥沼,苏联成为中国最危险的敌人。表现:恢复在联合国合法席位;中美关系正常化并正式建交;中日关系改善等。

(3)特点:外交政策随国际形势和国家利益调整,具有灵活性和时代性;致力于维护国家利益并为世界发展贡献中国力量;从初期“一边倒”到积极走向世界,再到改革开放后形成全方位、多层次、宽领域的外交模式。

四、活动与探究(12分)

19.(1)邓小平理论 习近平新时期中国特色社会主义思想

(2)理由:1978年,中国实行改革开放,开启了中国经济快速增长的新时代,经历了长达1/4个世纪之久的年均两位数经济增长率的年代,中国经济得以转型。

(3)示例一:生产力决定生产关系,生产关系对生产力具有反作用。改革开放前,我国的生产关系在某些方面不适应生产力的发展,导致社会生产力发展缓慢。改革开放后,我们党通过改革调整了不适应生产力的生产关系,使社会生产力迅速发展,人民生活水平显著提高。

从“衣、食、住、行、通信”等方面看,改革开放前,人们穿衣色彩单一,饮食结构单一,住房紧张,出行方式单一,通信落后;改革开放后,人们穿衣追求个性,饮食讲究营养,住房条件改善,出行方式多样化,通信技术迅速发展。这些变化体现了生产力的解放和发展,也说明了社会主义制度的优越性。

示例二:①改革开放前,生产关系不适应生产力发展,导致社会生活水平低下(如衣食住行落后),制约了现代化建设。(2分)

②改革开放后,通过调整生产关系(如经济体制改革),解放了生产力,推动社会生活显著改善(如物质丰富、科技发展),为现代化建设注入活力。(2分)

③实践证明,只有处理好生产关系与生产力的辩证关系(生产关系适应生产力水平),才能促进社会进步和现代化目标的实现。(2分)

历史试题卷

(开卷)

满分:70分

一、选择题(本大题共15小题,每题2分,共30分)

1.诸位代表先生们,全国人民所渴望的政治协商会议现在开幕了。我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。“中国人从此站立起来了”的含义是中国人民( )

A.取得了民族独立,实现了当家作主 B.打败了日本侵略,获得了民族解放

C.推翻了封建帝制,实现了民主共和 D.实现公有制,进入了社会主义社会

2.下列两图体现的历史事件的共同之处是( )

解放战争时期解放区农民 《中华人民共和国土地改革法》

在分到的土地上插界标 受到广大农民的热烈拥护

A.解放了农村生产力 B.保障了解放战争的胜利

C.确立了土地公有制 D.实现了社会主义工业化

3.英雄烈士饱含深情的家书承载着时代精神。以下家书内容承载的精神财富是( )

A.实事求是、敢闯新路 B.英勇顽强、舍生忘死

C.自力更生、艰苦奋斗 D.敢为人先、埋头苦干

4.“1953年暑假,中国高校按照集中使用、重点配备原则,把学校里的理工科大学生提前分配工作,据统计大约43%的大学生被分配到重工业、国防工业等各部门。”这一情况的出现可能是( )

A.进行民主政治建设 B.投入“一五”计划建设

C.投身改革开放浪潮 D.响应兴边富民行动

5.右图为1956年发行的《铲掉田坎,连成一片》宣传画。该宣传画反映的历史内容是( )

A.农业生产技术的进步

B.农村土地改革的完成

C.农民对新政权的认可

D.农业生产合作社建立

6.在第一届全国人民代表大会上,毛泽东说:“这次会议是标志着我国人民从1949年新中国成立以来的新胜利和新发展的里程碑……”这次会议被称为“里程碑”的理由是( )

A.制定了第一部《中华人民共和国宪法》 B.通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》

C.确定了土地改革的路线 D.公布了“一五”计划

7.《人民日报》报道的标题:1979年1月1日——《把主要精力集中到生产建设上来》;1979年1月7日——《为实现四个现代化而奋斗》;1979年1月9日——《切实抓好三中全会精神的传达和学习》;1979年1月14日——《建立严格责任制促进农业大增产》这些标题共同反映了( )

A.社会主义制度的确立 B.经济特区的建立

C.党的工作重心的转移 D.国企改革的开始

8.读史之所以使人明智,是因为我们必须客观认识历史,懂得从过去的历史中吸取教训,总结经验。1956—1966年是全面建设社会主义时期,其历史阶段特征你认为是下列哪一项( )

A.社会主义经济稳定发展 B.遭到建国以来最严重的挫折和损失

C.社会主义民主法制建设取得重大进展 D.成功与失败并行,经验与教训同在

9.时间轴便于我们整体把握历史发展的脉络。下面的时间轴中可以得出的结论是( )

A.封建土地制度制约了农村粮食产量的提高

B.农村生产关系的调整都促进了生产力发展

C.政策调整必须遵循当时经济发展客观规律

D.农村改革目的在于为国家工业化建设服务

10.英国《金融时报》报道:自1978年以来,中国企业有一次创业的高潮点,分别是1984年、1992年和2001年。其中第一次创业高潮点出现的原因是( )

A.实行家庭联产承包责任制 B.加入世界贸易组织

C.开放14个沿海港口城市 D.兴办四个经济特区

11.下图是《名家史学精讲——中国共产党历史》的部分目录,其中第八讲的题目应是( )

A.开天辟地——中国共产党的诞生

B.建国大业——中华人民共和国成立和社会主义制度建立

C.艰辛探索——社会主义建设的探索和曲折发展

D.小康之路——从建设小康到全面建设小康社会

12.“从这一天起,中国再也没有一寸领土由外国管治了,在中华民族的自强奋斗史上,这是一件大事,值得欢欣庆祝。”“大事”是( )

A.西藏和平解放 B.抗美援朝胜利

C.香港回归祖国 D.澳门回归祖国

13.贵州榕江县因“村超”(乡村足球超级联赛的简称)火爆全网。浓郁的少数民族文化与足球赛事碰撞融合,形成了独特的赛场文化。“村超”还让贵州当地的少数民族欢聚一堂,极大地展示了当地的民族文化和淳朴的人文风情。这说明“村超”( )

A.扩大了当地民族文化的影响力 B.实现了各民族的共同富裕

C.形成的足球文化普遍推广全国 D.加大了基础设施建设力度

14.2025年是《反分裂国家法》颁布20周年,该法第五条指出:“坚持一个中国原则,是实现祖国和平统一的基础。……国家和平统一后,台湾可以实行不同于大陆的制度,高度自治……”由此可见( )

A.“一国两制”是解决台湾问题的基本方针 B.维护国家统一是中华民族的根本利益

C.两岸关系和平发展是当前最主要任务 D.和平统一是实现两岸统一的唯一途径

15.以下为两组中国的涉美报道新闻标题高频词汇对比,产生这一变化的背景是( )

时间:1971年12月1日—1972年2月20日高频词汇:美帝、贬值、斗争、霸权、轰炸 时间:1972年2月21日—1972年2月28日高频词汇:美国、我们、陪同、会谈、声明

A.和平共处五项原则提出 B.尼克松访华

C.中国恢复在联合国合法席位 D.中美正式建交

二、辨析改错题(本大题共3小题,每小题2分,共6分)

16.下图是小历同学在学习中国对外开放时标注的学习笔记,其中有部分知识点标注错误,请根据所学知识帮他找出来,并加以改正。

沿海地区对外开放示意图

三、材料解析(本大题共2小题,共22分)

17.社会主义建设取得了重大的成就,阅读材料,完成问题。(12分)

材料一 据谢忠梁《中国历代人口略计表》建国以来,我国人口的部分情况简表

时间 人口数量 来源

1949年 4.75亿 毛泽东《中国人民站起来了》

1953年 6.02亿 1954年11月1日,《人民日报》发表的《中华人民共和国国家统计局关于全国人口调查登记结果的公报》

1957年 6.57亿 1960年《人民手册》

(1)结合所学,分析引起材料一中我国人口变化的原因。(2分)

材料二 马克思、恩格斯认为消灭城乡对立、实现城乡融合首先要满足以下两个前提条件:第一,需要社会生产力的高度发展,为消灭城乡对立、实现城乡融合奠定物质基础。第二,需要通过消灭私有制来改变旧的社会分工,为消灭城乡对立、实现城乡融合建立社会条件。新中国成立以来,在马克思主义指导下,党领导中国走出了一条特色新型城镇化道路。

——摘编自黄茂兴、张建威《中国推动城镇化发展历程、成就与启示》

(2)据材料二分析马克思、恩格斯认为消灭城乡对立、实现城乡融合必须满足哪些条件。

联系1949—1956年的相关史实,说明新中国成立后,党是如何“领导中国走出一条特色新型城镇化道路。(6分)

材料三 从1956年起,中国社会主义建设经历了十年的艰难探索。这一时期,广大内地和边疆地区新建了不同规模的现代工业,改善了工业的地理布局。在交通运输上,除西藏外,各省、市、自治区都迎了火车的到来。此外,核武器和导弹也试验成功。这些成就的取得,源于中华民族自强不息和勇于从困难中奋起的能力。这是一种何等的精神面貌,是中华民族的骄傲。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》(第三卷)

(3)根据材料三,概括1956-1966中国社会主义建设取得的巨大成就,并指出这一时期“精神面貌”的内涵。(4分)

18.阅读材料,综合运用所学知识探究问题。(10分)

材料一 新中国成立初期,以毛泽东为核心的党的第一代领导集体基于当时的国际国内形势,制定了“一边倒”的外交战略。指的是中国政府坚定地站在以苏联为首的社会主义阵营一边,但不是盲目地顺从苏联。据此,我国同苏联、匈牙利、波兰等社会主义国家发展友好合作关系。

(1)据材料一,指出新中国成立初期的外交战略。结合所学知识,概括该战略对中国和世界的影响。(3分)

材料二 20世纪60年代末、70年代初,美苏两个超级,大国军事实力对比朝着有利于苏联的方向发展,美苏全球争霸的战略态势呈现苏攻美守的局面,同时美国还深陷于越南战争的泥沼而难以自拔;另一方面,苏联已取代美国成为中国最危险的敌人。针对国际形势的变化,20世纪70年代初中国政府及时调整了对外政策,中国积极走向世界,成功地践行了多边外交,建立了与欧美资本主义国家的外交关系,中国逐步在国际事务中发挥了重要作用。

(2)据材料二,指出20世纪70年代初中国政府调整对外政策的国际因素。并结合所学知识,指出20世纪70年代中国“积极走向世界”的表现。(4分)

材料三 改革开放以来,中国外交适应全球化 区域化和信息化深入发展的形势,逐步形成了全方位、多层次、宽领域和整体性的外交模式,中国成为促进世界发展的坚定力量,为国际发展贡献了巨大的中国力量。

(3)综合上述材料,概括新中国外交事业历程呈现的特点。(3分)

四、活动与探究(12分)

19.中国特色社会主义道路经历了在实践中升华理论,再用科学的理论指导实践的过程,推动中国特色社会主义事业不断前进。某老师以“筑梦前行”为主题设计了下面的学习任务单,请你完成学习任务。

任务一:【理论引梦】

(1)结合时间轴,完善党和国家领导人在①、④处的理论贡献。(2分)

任务二:【改革逐梦】

“我们应该把1978年看作21世纪开始的标志。1978年开启了一个新的纪元,1978年是邓小平在中国实行改革开放的年份,这开启了一个长达1/4个世纪之久、年均两位数经济增长率的年代中国经济也得以转型。当然,1978年纯粹是中国时刻。”

——《环球在线》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“把1978年看作21世纪开始的标志”的理由。(4分)

任务三:【梦想之力】

“党的十一届三中全会以来,我们党通过改革不断调整和变革不适应社会生产力发展的生产关系,使我国的社会生产力得以迅速发展,社会主义现代化建设取得举世瞩目的巨大成就,也使我们党的先进性和社会主义制度的优越性得到进一步发挥。邓小平指出:‘社会主义阶段的最根本任务就是发展生产力……并且在发展生产力的基础上不断改善人民的物质文化生活。’”

项目 巨大变化

改革开放前 改革开放后

衣 色彩单一;蓝灰色的海洋 追求个性、展示风度

食 饮食结构单一,温饱未完全解决 讲究营养卫生、科学均衡

住 住房拥挤、陈旧 人均住房面积扩大、现代化

行 出行方式单一,交通工具少 形成立体交通网络,快捷方便

通信 较落后 互联网发展迅速,信息传递便捷

(3)以“改革开放前后社会生活的巨大变化”的史实,实证处理好生产关系和生产力的辩证关系对现代化建设的重要意义。(6分)

2024~2025学年度第二学期八年级期末素质评估

历史试题卷答案

一、选择题(本大题共15小题,每题2分,共30分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 A A B B D A C D C C D D A A B

二、辨析改错题(本大题共3小题,每小题2分,共6分)

16.(1)√

(2) 把“1991年”改为“1990年”

(3)把“国际货币基金组织”改为“国际贸易组织”

三、材料解析(本大题共2小题,共22分)

17.(1)原因:社会稳定与政权巩固;经济恢复与发展:土地改革和“一五计划”推动农业和工业发展,提高生活水平;医疗与卫生进步:基层医疗体系建立,降低传染病死亡率,提高婴儿存活率;政策鼓励生育:政府提倡人口增长以支持社会主义建设;统计体系完善: 1953年首次全国人口普查使数据更准确。

(2)条件:生产力高度发展:奠定物质基础;消灭私有制:改变旧的社会分工,建立社会条件;

如何:发展生产力:通过“一五计划”优先发展重工业,推动城市经济扩张;消灭私有制与社会分工变革:通过三大改造建立社会主义公有制,整合城乡资源,推动工商业集中发展;城乡融合探索:通过工农业产品统购统销平衡城乡利益,为城乡融合创造条件。

(3)成就:改善了工业的地理布局;以火车为代表的交通运输业快速发展;核科技取得重大成就。内涵:艰苦奋斗、自强不息。

18.(1) 外交战略:“一边倒”。影响:对中国- 有利于巩固新政权,为国家建设创造有利国际环境;对世界- 壮大了社会主义阵营力量,冲击了二战后世界政治格局。

(2)国际因素:美苏争霸中苏攻美守,美国深陷越南战争泥沼,苏联成为中国最危险的敌人。表现:恢复在联合国合法席位;中美关系正常化并正式建交;中日关系改善等。

(3)特点:外交政策随国际形势和国家利益调整,具有灵活性和时代性;致力于维护国家利益并为世界发展贡献中国力量;从初期“一边倒”到积极走向世界,再到改革开放后形成全方位、多层次、宽领域的外交模式。

四、活动与探究(12分)

19.(1)邓小平理论 习近平新时期中国特色社会主义思想

(2)理由:1978年,中国实行改革开放,开启了中国经济快速增长的新时代,经历了长达1/4个世纪之久的年均两位数经济增长率的年代,中国经济得以转型。

(3)示例一:生产力决定生产关系,生产关系对生产力具有反作用。改革开放前,我国的生产关系在某些方面不适应生产力的发展,导致社会生产力发展缓慢。改革开放后,我们党通过改革调整了不适应生产力的生产关系,使社会生产力迅速发展,人民生活水平显著提高。

从“衣、食、住、行、通信”等方面看,改革开放前,人们穿衣色彩单一,饮食结构单一,住房紧张,出行方式单一,通信落后;改革开放后,人们穿衣追求个性,饮食讲究营养,住房条件改善,出行方式多样化,通信技术迅速发展。这些变化体现了生产力的解放和发展,也说明了社会主义制度的优越性。

示例二:①改革开放前,生产关系不适应生产力发展,导致社会生活水平低下(如衣食住行落后),制约了现代化建设。(2分)

②改革开放后,通过调整生产关系(如经济体制改革),解放了生产力,推动社会生活显著改善(如物质丰富、科技发展),为现代化建设注入活力。(2分)

③实践证明,只有处理好生产关系与生产力的辩证关系(生产关系适应生产力水平),才能促进社会进步和现代化目标的实现。(2分)

同课章节目录