河北省张家口市张北县2024-2025学年七年级下学期7月期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省张家口市张北县2024-2025学年七年级下学期7月期末考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 135.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-17 18:51:20 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年度

第 二 学 期 学 业 水 平 测 试

七年级 历史

注意事项:

1.本试卷共6页。总分60分,考试时间60分钟。

2.仔细审题,工整作答,保持卷面整洁。

3.考生完成试卷后,务必从头到尾认真检查一遍。

4.考生须独立作答,不得讨论,不得传拧。

一、选择题。(本题12题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的) (

得

分

评卷人

)

1.隋朝统一天下后,南方经济发达,但南方门阀士族势力庞大,甚至暗中对抗中央,政治离心力强。若江南出现问题,陆地行军数月才能达到,而走水路数日便可抵达江南,因此隋炀帝决定开凿大运河。材料旨在强调大运河开凿的主要目的是( )

A.畅游扬州 B.征伐辽东

C.便利交通 D.巩固统治

2.《通典》中记载:“至开元十三年,自后天下无贵物,两京米斗不至二十文,面三十二文……东至宋汴,西至岐州,夹路列店肆待客,酒馔(酒食)丰益……远适(去)数千里,不持刀刃。”材料描述的盛世局面出现在( )

A.隋文帝统治时期

B.唐太宗统治时期

C.武则天统治时期

D.唐玄宗统治时期

3.天宝初,唐朝共有平卢、范阳、河东、朔方、陇右、河西、安西、北庭及剑南九个节度使,总兵力达49万人,占全国总兵数85%以上。其中安禄山统领平卢、范阳、河东三镇,兵力20万,势力最强。各地节度使的势力逐渐膨胀,与中央政权矛盾日益加深,终于酿成安史之乱。材料说明安史之乱爆发的主要原因是( )

A.天宝年间朝政日趋腐败

B.中央与地方力量严重失衡

C.唐朝后期边疆形势紧张

D.各种社会矛盾越来越尖锐

4.下面材料共同说明了唐朝( )

A.中外交往密切 B.政治制度完善

C.民族关系和睦 D.君主专制加强

5.某中学要举行有关隋唐时期的科技与文化历史知识竞赛,其中有一题是将相关人物与其代表作品组合搭配。以下同学回答正确的是( )

A. 甲:李白———《长恨歌》 B.乙:颜真卿———《玄秘塔碑》

C.丙:孙思邈———《千金方》 D.丁:柳宗元————《送子天王图》

6.宋代所造海船,载重量一般有数百石至五千石,最大载重量可达万石,而且设置了水密隔舱,增加了抗沉性和横向强度。这说明宋代( )

A.造船技术先进 B.纸币广泛流通

C.对外交往频繁 D.农业经济发达

7.“使政府的财政收入大幅增长;在一定程度上抑制了豪强地主的兼并势力;社会经济发展,人民负担减轻,呈现了百年来不曾有过的繁荣景象。通过‘强兵之法’的推行,积弱局面得以缓解,北宋国力有所增强。”材料描述的是( )

A.岳飞抗金 B.王安石变法

C.靖康之变 D、南宋偏安

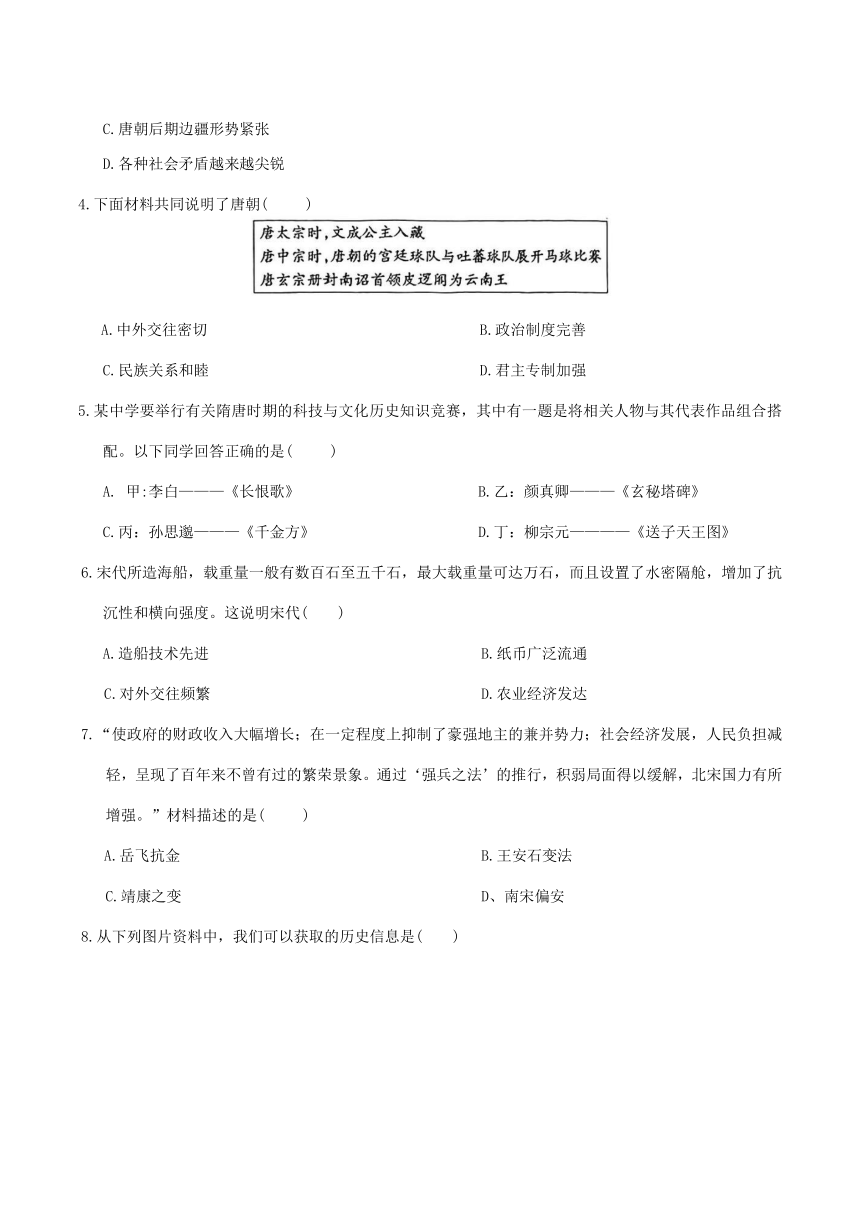

8.从下列图片资料中,我们可以获取的历史信息是( )

A.隋唐时期文学艺术繁荣 B.宋元时期的科技推动了世界文明进程

C.元朝时期边疆治理加强 D.宋辽时期的民族交融趋势进一步增强

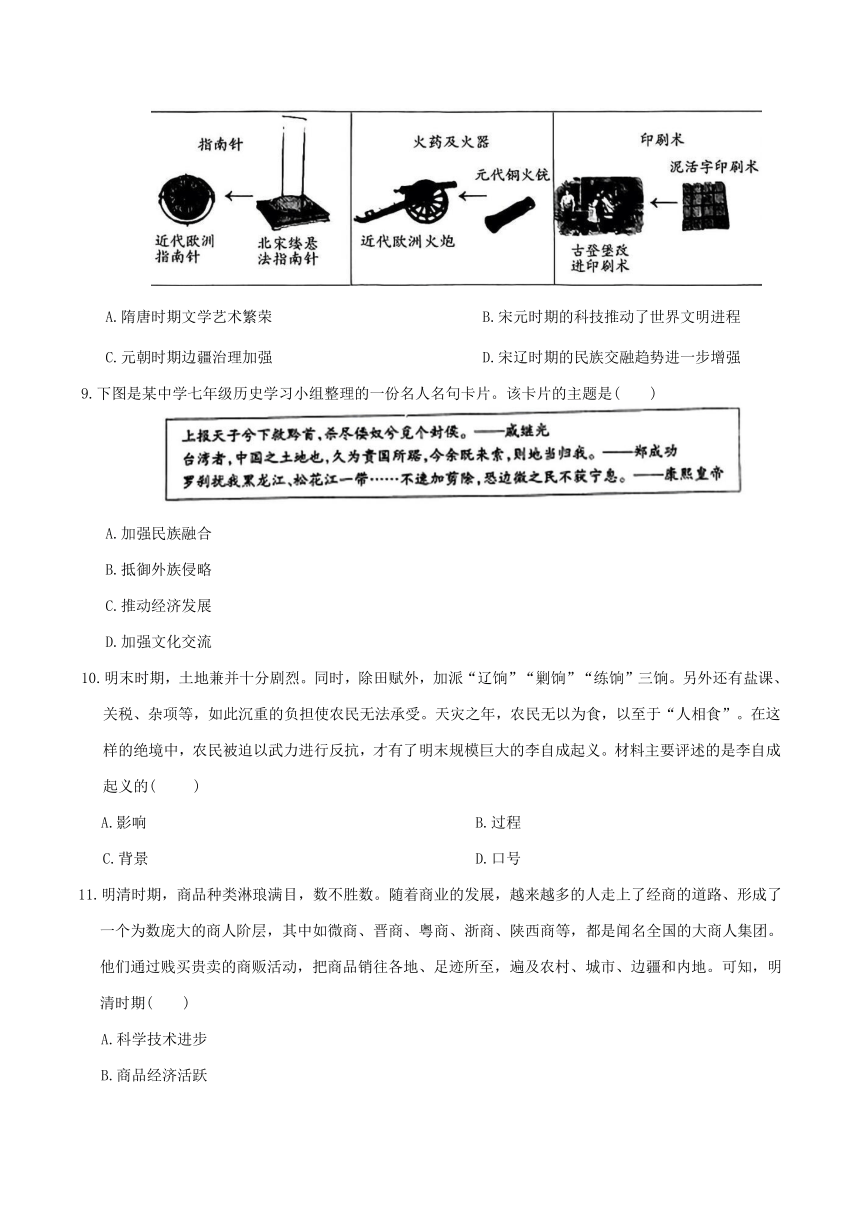

9.下图是某中学七年级历史学习小组整理的一份名人名句卡片。该卡片的主题是( )

A.加强民族融合

B.抵御外族侵略

C.推动经济发展

D.加强文化交流

10.明末时期,土地兼并十分剧烈。同时,除田赋外,加派“辽饷”“剿饷”“练饷”三饷。另外还有盐课、关税、杂项等,如此沉重的负担使农民无法承受。天灾之年,农民无以为食,以至于“人相食”。在这样的绝境中,农民被迫以武力进行反抗,才有了明末规模巨大的李自成起义。材料主要评述的是李自成起义的( )

A.影响 B.过程

C.背景 D.口号

11.明清时期,商品种类淋琅满目,数不胜数。随着商业的发展,越来越多的人走上了经商的道路、形成了一个为数庞大的商人阶层,其中如微商、晋商、粤商、浙商、陕西商等,都是闻名全国的大商人集团。他们通过贱买贵卖的商贩活动,把商品销往各地、足迹所至,遍及农村、城市、边疆和内地。可知,明清时期( )

A.科学技术进步

B.商品经济活跃

C.手工业的繁荣

D.文学艺术兴盛

12.为了对西藏地方进行有效的管辖,清政府建立了册封藏传佛教首领达赖和班禅的制度,并设置了监督西藏地方政务的机构。这里的“机构”指的是( )

A.安西都护府

B.伊犁将军

C.澎湖巡检司

D.驻藏大臣

(

13.

阅读材料,完成下列要求。

(12

分

)

)二、非选择题(本大题有3个小题,13题12分,14题11分,15题13分,共36分)

得 分 评卷人

材料一:辽、宋、夏、金大事年表(部分)。

时间 史事

916年 契丹首领耶律阿保机统一契丹各部,建立契丹政权,都城在上京

946年 契丹国改国号为辽

960年 赵匡胤夺取后周政权,改国号为宋,以开封为东京,作为都城,史称北宋

1005年 宋辽达成议和,双方订立了盟约,即

1038年 党项首领元昊称大夏皇帝,定都兴庆府,史称西夏

1115年 阿骨打正式建立女真政权,定都会宁府,国号大金

1125年 辽被金灭亡

1127年 金军攻破东京,北宋灭亡;宋钦宗的弟弟赵构登上皇位,以临安为都城,建立政权,史称南宋

1141年 宋金达成和议,签订“绍兴和议”,宋金对峙局面形成

(1)据材料一及所学知识,写出划线处所缺内容。(2分)有同学说:“宋辽盟约的签订对双方都是划算的。”结合该盟约内容,你是否赞同这一观点 请简要说明理由。(4分)

材料二:辽、西夏、金在建立之初,仿效中原王朝。他们学习汉族的政治制度,实行汉制,建立起了完整的政治机构,读中原书籍,穿中原服饰等,这大大加快了本民族的封建化进程。

据材料二,概括辽、西夏和金仿效中原王朝的主要内容。(3分)

(3)综合上述材料,归纳这一历史时期的时代特征。(3分)

得 分 评卷人

材料一:读图。 (

14.

阅读材料,完成下列要求。

(11

分

)

)

文物一:榆林窟第3窟东壁壁画 壁画内容为唐僧身着短衫,足蹬麻鞋,风尘仆仆,与徒弟取经归来。

文物二:《天妃灵应之记》碑 碑文记述明永乐年间,三保太监奉使统率远洋船队百余艘,以先进的航海技术七次下西洋的经历。

(1)结合所学知识,分别写出材料一中两个文物所反映的历史事件。(4分)

材料二:乾隆二十二年限令广州一口通商,其主要规定如禁止外商在广州过冬;外商到广州,必须住在行商为之特别建造的“夷馆”内,其生活,行为由行商负责照管;“夷船”停泊的地方,拨派兵丁加强巡查等……封锁了人们认识外部世界的窗口,一些有识之士尽管渴望学习西方科技和文化,但由于条件的限制而难以了解外情,致使清朝国际信息闭塞,丧失赶上世界文明进程的机会。

(2)材料二反映出清朝实行怎样的对外政策 (2分)并结合所学知识,概括该对外政策对当时清朝的影响。(3分)

综合上述材料,归纳从唐朝至清朝期间中国对外交往的主要趋势。(2分)

(

15.

阅读材料,完成下列要求。

(13

分

)

)

得 分 评卷人

材料一:

措施 概况

A 唐制,每事先经由中书省,中书做定将上(进行拟定和决策),得旨(提交给皇帝审批),再下中书……若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书(诏书)镇(填)“奉行”而已。

B 宋初“始置诸州通判”,“凡民兵、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

(1)结合所学知识,写出材料一表格AB处所缺内容。(4分)

材料二:为了有效统治广袤的帝国疆域,元朝在地方上实行了行省制。地方军政大权基本都掌握在行省手中……但行省受多方制约,中央掌握人事权,以此来保证地方官的忠诚。

(2)据材料二,概括元朝行省制的特点。(3分)

材料三:……明清两朝乃封建专制统治的顶峰时期,对后世产生了深远的影响,在维护国家统一、抵御外来侵略、发展社会经济、防止分裂割据等方面起着积极作用。

(3)据材料三,结合相关史事佐证“明清两朝乃封建专制统治的顶峰时期”。(4分)

综合上述材料,归纳中国古代政治制度的演变规律。(2分)

参考答案

1-5 DDBCC 6-10 ABBBC 11-12BD

13.(1)澶渊之盟;

赞同。理由:对辽而言,获得岁币和经济利益;对宋而言,维持边境和平并促进经济文化交流;

(2均仿效 中原王朝 的政治制度、 法律制度, 学习汉族文化,生活习俗,任用汉族人才。 这一系列举措推动了少数民族的封建化进程,加强了与汉族的交流融合。

(3)政权并立和民族融合

14.(1)文物一反映的是玄奘西行;文物二反映的是郑和下西洋

(2) 闭关锁国政策 。

该政策对清朝的影响:

① 经济与技术落后 :限制对外贸易,使中国错过工业革命机遇,国内手工业与资本主义萌芽发展受阻,军事技术停滞。

② 国际地位丧失 :长期封闭导致对外部世界认知匮乏,鸦片战争后丧失外交主动权,被迫签订不平等条约。

③ 思想文化封闭 :阻断中西科技文化交流,加剧社会保守风气,阻碍进步思想传播,形成"天朝上国"盲目自大心态。

(3)由开放逐渐走向封闭

15.(1)A 审核B通判

(2)中央集权与地方分权相结合

(3)明清两朝是封建专制统治的顶峰时期,主要表现在以下方面:

政治制度强化

明朝废除丞相制度后,皇帝直接管理六部事务,设立锦衣卫、东厂等特务机构强化对臣民的监视与控制。清朝设立军机处,使皇权达到顶峰,中央决策完全由皇帝掌控。

思想控制严密

明朝实行八股取士制度,通过科举考试内容限制知识分子思想;清朝大兴文字狱,从文人诗词中曲解含义制造冤案,导致社会思想禁锢。

社会控制全面

明清两朝通过严密户籍制度、特务监控和思想钳制,形成对民众生活的全方位控制,例如清朝实行保甲制度维护社会秩序,并严格限制人口流动。

(4)中央集权不断加强;皇权日益集中;专制主义中央集权制度不断强化。

第 二 学 期 学 业 水 平 测 试

七年级 历史

注意事项:

1.本试卷共6页。总分60分,考试时间60分钟。

2.仔细审题,工整作答,保持卷面整洁。

3.考生完成试卷后,务必从头到尾认真检查一遍。

4.考生须独立作答,不得讨论,不得传拧。

一、选择题。(本题12题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的) (

得

分

评卷人

)

1.隋朝统一天下后,南方经济发达,但南方门阀士族势力庞大,甚至暗中对抗中央,政治离心力强。若江南出现问题,陆地行军数月才能达到,而走水路数日便可抵达江南,因此隋炀帝决定开凿大运河。材料旨在强调大运河开凿的主要目的是( )

A.畅游扬州 B.征伐辽东

C.便利交通 D.巩固统治

2.《通典》中记载:“至开元十三年,自后天下无贵物,两京米斗不至二十文,面三十二文……东至宋汴,西至岐州,夹路列店肆待客,酒馔(酒食)丰益……远适(去)数千里,不持刀刃。”材料描述的盛世局面出现在( )

A.隋文帝统治时期

B.唐太宗统治时期

C.武则天统治时期

D.唐玄宗统治时期

3.天宝初,唐朝共有平卢、范阳、河东、朔方、陇右、河西、安西、北庭及剑南九个节度使,总兵力达49万人,占全国总兵数85%以上。其中安禄山统领平卢、范阳、河东三镇,兵力20万,势力最强。各地节度使的势力逐渐膨胀,与中央政权矛盾日益加深,终于酿成安史之乱。材料说明安史之乱爆发的主要原因是( )

A.天宝年间朝政日趋腐败

B.中央与地方力量严重失衡

C.唐朝后期边疆形势紧张

D.各种社会矛盾越来越尖锐

4.下面材料共同说明了唐朝( )

A.中外交往密切 B.政治制度完善

C.民族关系和睦 D.君主专制加强

5.某中学要举行有关隋唐时期的科技与文化历史知识竞赛,其中有一题是将相关人物与其代表作品组合搭配。以下同学回答正确的是( )

A. 甲:李白———《长恨歌》 B.乙:颜真卿———《玄秘塔碑》

C.丙:孙思邈———《千金方》 D.丁:柳宗元————《送子天王图》

6.宋代所造海船,载重量一般有数百石至五千石,最大载重量可达万石,而且设置了水密隔舱,增加了抗沉性和横向强度。这说明宋代( )

A.造船技术先进 B.纸币广泛流通

C.对外交往频繁 D.农业经济发达

7.“使政府的财政收入大幅增长;在一定程度上抑制了豪强地主的兼并势力;社会经济发展,人民负担减轻,呈现了百年来不曾有过的繁荣景象。通过‘强兵之法’的推行,积弱局面得以缓解,北宋国力有所增强。”材料描述的是( )

A.岳飞抗金 B.王安石变法

C.靖康之变 D、南宋偏安

8.从下列图片资料中,我们可以获取的历史信息是( )

A.隋唐时期文学艺术繁荣 B.宋元时期的科技推动了世界文明进程

C.元朝时期边疆治理加强 D.宋辽时期的民族交融趋势进一步增强

9.下图是某中学七年级历史学习小组整理的一份名人名句卡片。该卡片的主题是( )

A.加强民族融合

B.抵御外族侵略

C.推动经济发展

D.加强文化交流

10.明末时期,土地兼并十分剧烈。同时,除田赋外,加派“辽饷”“剿饷”“练饷”三饷。另外还有盐课、关税、杂项等,如此沉重的负担使农民无法承受。天灾之年,农民无以为食,以至于“人相食”。在这样的绝境中,农民被迫以武力进行反抗,才有了明末规模巨大的李自成起义。材料主要评述的是李自成起义的( )

A.影响 B.过程

C.背景 D.口号

11.明清时期,商品种类淋琅满目,数不胜数。随着商业的发展,越来越多的人走上了经商的道路、形成了一个为数庞大的商人阶层,其中如微商、晋商、粤商、浙商、陕西商等,都是闻名全国的大商人集团。他们通过贱买贵卖的商贩活动,把商品销往各地、足迹所至,遍及农村、城市、边疆和内地。可知,明清时期( )

A.科学技术进步

B.商品经济活跃

C.手工业的繁荣

D.文学艺术兴盛

12.为了对西藏地方进行有效的管辖,清政府建立了册封藏传佛教首领达赖和班禅的制度,并设置了监督西藏地方政务的机构。这里的“机构”指的是( )

A.安西都护府

B.伊犁将军

C.澎湖巡检司

D.驻藏大臣

(

13.

阅读材料,完成下列要求。

(12

分

)

)二、非选择题(本大题有3个小题,13题12分,14题11分,15题13分,共36分)

得 分 评卷人

材料一:辽、宋、夏、金大事年表(部分)。

时间 史事

916年 契丹首领耶律阿保机统一契丹各部,建立契丹政权,都城在上京

946年 契丹国改国号为辽

960年 赵匡胤夺取后周政权,改国号为宋,以开封为东京,作为都城,史称北宋

1005年 宋辽达成议和,双方订立了盟约,即

1038年 党项首领元昊称大夏皇帝,定都兴庆府,史称西夏

1115年 阿骨打正式建立女真政权,定都会宁府,国号大金

1125年 辽被金灭亡

1127年 金军攻破东京,北宋灭亡;宋钦宗的弟弟赵构登上皇位,以临安为都城,建立政权,史称南宋

1141年 宋金达成和议,签订“绍兴和议”,宋金对峙局面形成

(1)据材料一及所学知识,写出划线处所缺内容。(2分)有同学说:“宋辽盟约的签订对双方都是划算的。”结合该盟约内容,你是否赞同这一观点 请简要说明理由。(4分)

材料二:辽、西夏、金在建立之初,仿效中原王朝。他们学习汉族的政治制度,实行汉制,建立起了完整的政治机构,读中原书籍,穿中原服饰等,这大大加快了本民族的封建化进程。

据材料二,概括辽、西夏和金仿效中原王朝的主要内容。(3分)

(3)综合上述材料,归纳这一历史时期的时代特征。(3分)

得 分 评卷人

材料一:读图。 (

14.

阅读材料,完成下列要求。

(11

分

)

)

文物一:榆林窟第3窟东壁壁画 壁画内容为唐僧身着短衫,足蹬麻鞋,风尘仆仆,与徒弟取经归来。

文物二:《天妃灵应之记》碑 碑文记述明永乐年间,三保太监奉使统率远洋船队百余艘,以先进的航海技术七次下西洋的经历。

(1)结合所学知识,分别写出材料一中两个文物所反映的历史事件。(4分)

材料二:乾隆二十二年限令广州一口通商,其主要规定如禁止外商在广州过冬;外商到广州,必须住在行商为之特别建造的“夷馆”内,其生活,行为由行商负责照管;“夷船”停泊的地方,拨派兵丁加强巡查等……封锁了人们认识外部世界的窗口,一些有识之士尽管渴望学习西方科技和文化,但由于条件的限制而难以了解外情,致使清朝国际信息闭塞,丧失赶上世界文明进程的机会。

(2)材料二反映出清朝实行怎样的对外政策 (2分)并结合所学知识,概括该对外政策对当时清朝的影响。(3分)

综合上述材料,归纳从唐朝至清朝期间中国对外交往的主要趋势。(2分)

(

15.

阅读材料,完成下列要求。

(13

分

)

)

得 分 评卷人

材料一:

措施 概况

A 唐制,每事先经由中书省,中书做定将上(进行拟定和决策),得旨(提交给皇帝审批),再下中书……若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书(诏书)镇(填)“奉行”而已。

B 宋初“始置诸州通判”,“凡民兵、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

(1)结合所学知识,写出材料一表格AB处所缺内容。(4分)

材料二:为了有效统治广袤的帝国疆域,元朝在地方上实行了行省制。地方军政大权基本都掌握在行省手中……但行省受多方制约,中央掌握人事权,以此来保证地方官的忠诚。

(2)据材料二,概括元朝行省制的特点。(3分)

材料三:……明清两朝乃封建专制统治的顶峰时期,对后世产生了深远的影响,在维护国家统一、抵御外来侵略、发展社会经济、防止分裂割据等方面起着积极作用。

(3)据材料三,结合相关史事佐证“明清两朝乃封建专制统治的顶峰时期”。(4分)

综合上述材料,归纳中国古代政治制度的演变规律。(2分)

参考答案

1-5 DDBCC 6-10 ABBBC 11-12BD

13.(1)澶渊之盟;

赞同。理由:对辽而言,获得岁币和经济利益;对宋而言,维持边境和平并促进经济文化交流;

(2均仿效 中原王朝 的政治制度、 法律制度, 学习汉族文化,生活习俗,任用汉族人才。 这一系列举措推动了少数民族的封建化进程,加强了与汉族的交流融合。

(3)政权并立和民族融合

14.(1)文物一反映的是玄奘西行;文物二反映的是郑和下西洋

(2) 闭关锁国政策 。

该政策对清朝的影响:

① 经济与技术落后 :限制对外贸易,使中国错过工业革命机遇,国内手工业与资本主义萌芽发展受阻,军事技术停滞。

② 国际地位丧失 :长期封闭导致对外部世界认知匮乏,鸦片战争后丧失外交主动权,被迫签订不平等条约。

③ 思想文化封闭 :阻断中西科技文化交流,加剧社会保守风气,阻碍进步思想传播,形成"天朝上国"盲目自大心态。

(3)由开放逐渐走向封闭

15.(1)A 审核B通判

(2)中央集权与地方分权相结合

(3)明清两朝是封建专制统治的顶峰时期,主要表现在以下方面:

政治制度强化

明朝废除丞相制度后,皇帝直接管理六部事务,设立锦衣卫、东厂等特务机构强化对臣民的监视与控制。清朝设立军机处,使皇权达到顶峰,中央决策完全由皇帝掌控。

思想控制严密

明朝实行八股取士制度,通过科举考试内容限制知识分子思想;清朝大兴文字狱,从文人诗词中曲解含义制造冤案,导致社会思想禁锢。

社会控制全面

明清两朝通过严密户籍制度、特务监控和思想钳制,形成对民众生活的全方位控制,例如清朝实行保甲制度维护社会秩序,并严格限制人口流动。

(4)中央集权不断加强;皇权日益集中;专制主义中央集权制度不断强化。

同课章节目录