等高线地形图与地形剖面图重点考点 专题练 2026年高考地理一轮复习备考

文档属性

| 名称 | 等高线地形图与地形剖面图重点考点 专题练 2026年高考地理一轮复习备考 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

等高线地形图与地形剖面图重点考点 专题练

2026年高考地理一轮复习备考

一、单选题

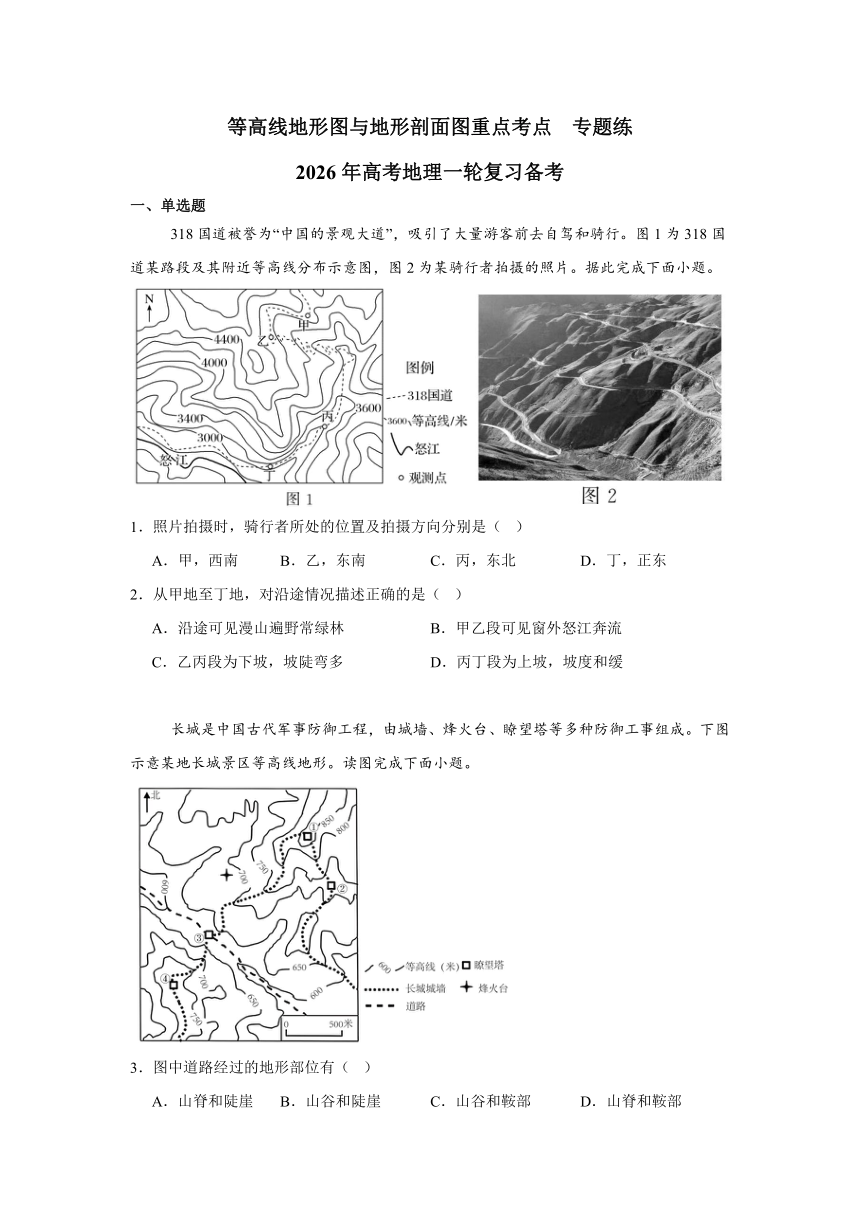

318国道被誉为“中国的景观大道”,吸引了大量游客前去自驾和骑行。图1为318国道某路段及其附近等高线分布示意图,图2为某骑行者拍摄的照片。据此完成下面小题。

1.照片拍摄时,骑行者所处的位置及拍摄方向分别是( )

A.甲,西南 B.乙,东南 C.丙,东北 D.丁,正东

2.从甲地至丁地,对沿途情况描述正确的是( )

A.沿途可见漫山遍野常绿林 B.甲乙段可见窗外怒江奔流

C.乙丙段为下坡,坡陡弯多 D.丙丁段为上坡,坡度和缓

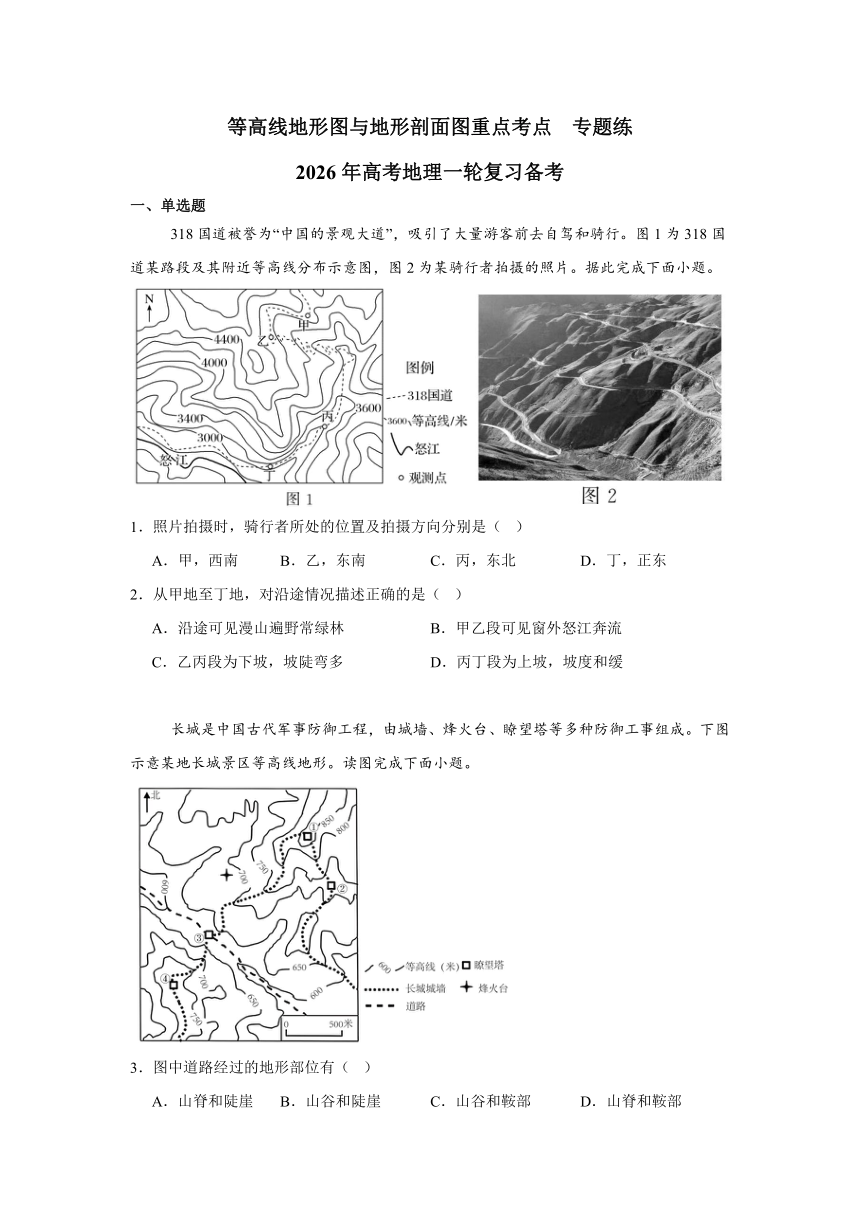

长城是中国古代军事防御工程,由城墙、烽火台、瞭望塔等多种防御工事组成。下图示意某地长城景区等高线地形。读图完成下面小题。

3.图中道路经过的地形部位有( )

A.山脊和陡崖 B.山谷和陡崖 C.山谷和鞍部 D.山脊和鞍部

4.烽火台( )

A.位于阳坡 B.位于①的东北方 C.能直接看到② D.位于夏季风背风坡

5.长城城墙最大高差可能是( )

A.220米 B.320米 C.420米 D.520米

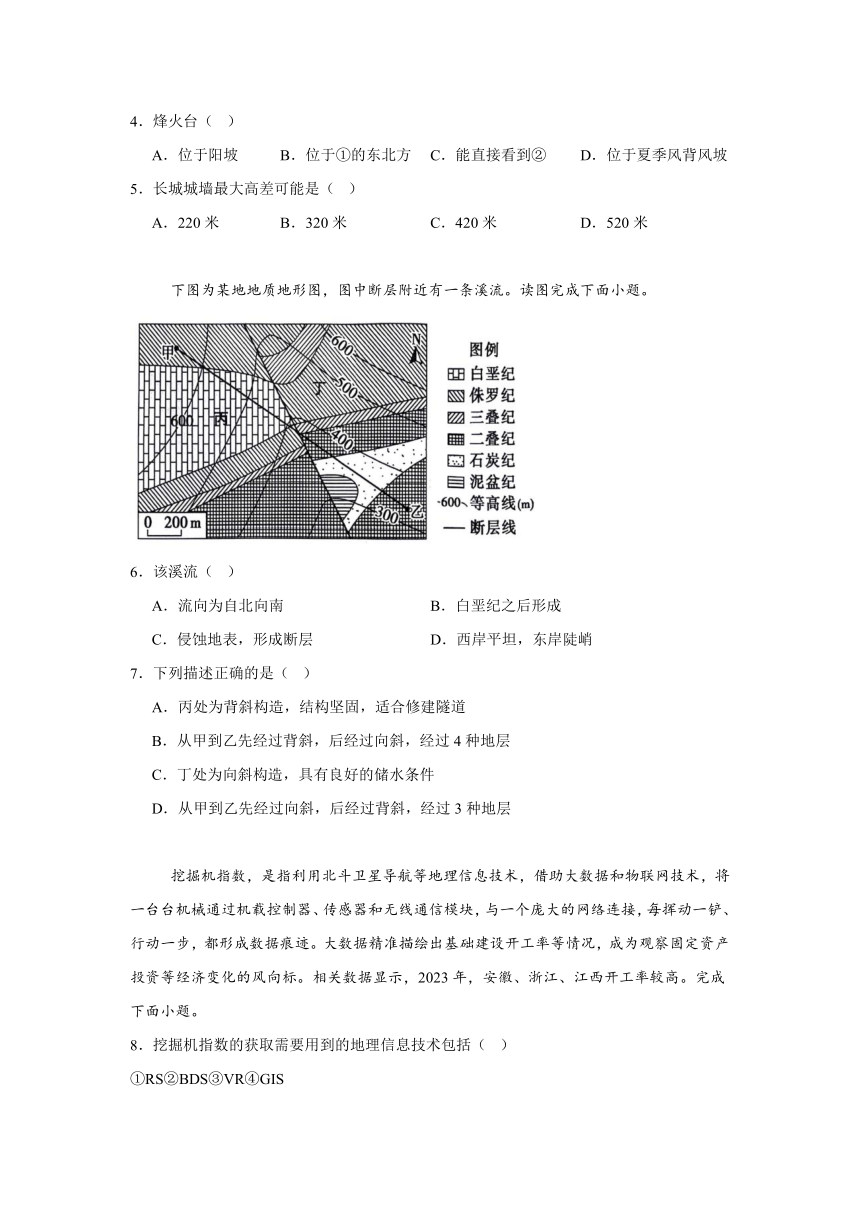

下图为某地地质地形图,图中断层附近有一条溪流。读图完成下面小题。

6.该溪流( )

A.流向为自北向南 B.白垩纪之后形成

C.侵蚀地表,形成断层 D.西岸平坦,东岸陡峭

7.下列描述正确的是( )

A.丙处为背斜构造,结构坚固,适合修建隧道

B.从甲到乙先经过背斜,后经过向斜,经过4种地层

C.丁处为向斜构造,具有良好的储水条件

D.从甲到乙先经过向斜,后经过背斜,经过3种地层

挖掘机指数,是指利用北斗卫星导航等地理信息技术,借助大数据和物联网技术,将一台台机械通过机载控制器、传感器和无线通信模块,与一个庞大的网络连接,每挥动一铲、行动一步,都形成数据痕迹。大数据精准描绘出基础建设开工率等情况,成为观察固定资产投资等经济变化的风向标。相关数据显示,2023年,安徽、浙江、江西开工率较高。完成下面小题。

8.挖掘机指数的获取需要用到的地理信息技术包括( )

①RS②BDS③VR④GIS

A.①④ B.③④ C.②④ D.①②

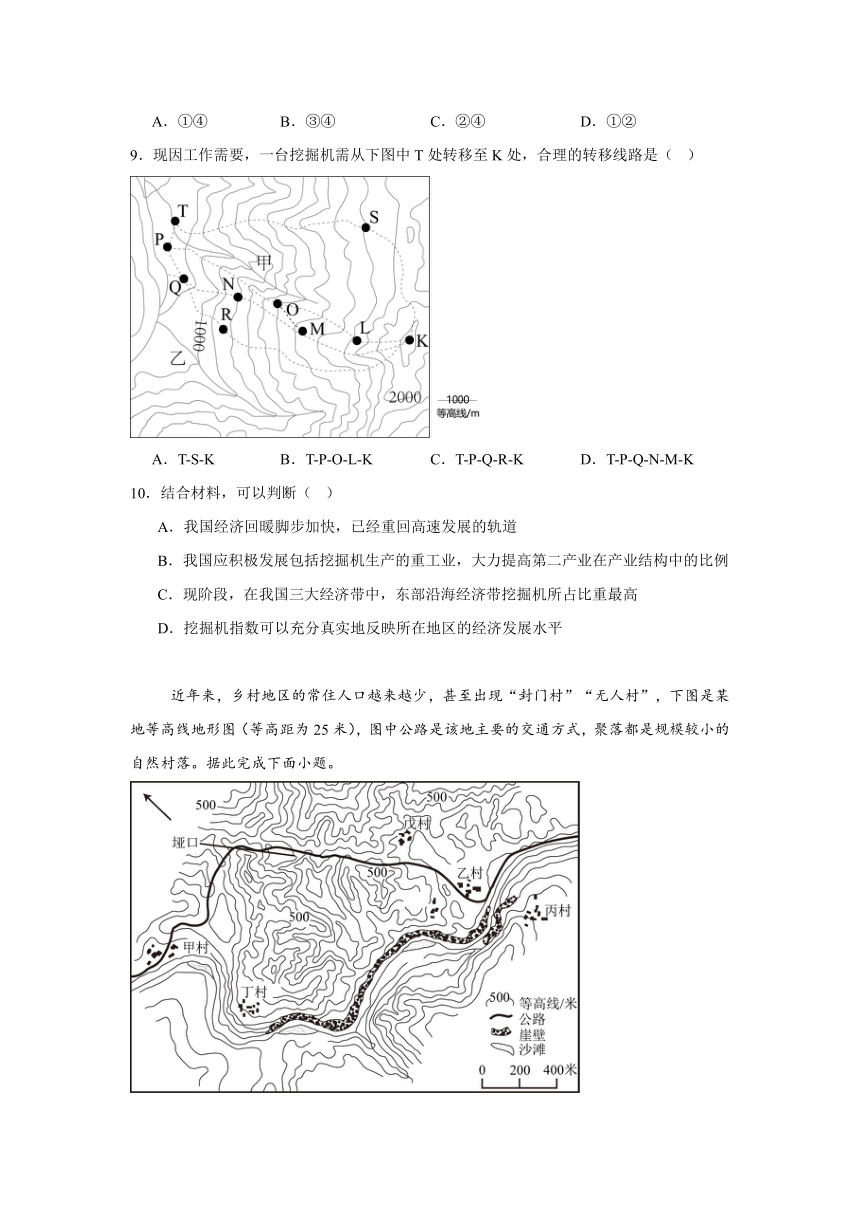

9.现因工作需要,一台挖掘机需从下图中T处转移至K处,合理的转移线路是( )

A.T-S-K B.T-P-O-L-K C.T-P-Q-R-K D.T-P-Q-N-M-K

10.结合材料,可以判断( )

A.我国经济回暖脚步加快,已经重回高速发展的轨道

B.我国应积极发展包括挖掘机生产的重工业,大力提高第二产业在产业结构中的比例

C.现阶段,在我国三大经济带中,东部沿海经济带挖掘机所占比重最高

D.挖掘机指数可以充分真实地反映所在地区的经济发展水平

近年来,乡村地区的常住人口越来越少,甚至出现“封门村”“无人村”,下图是某地等高线地形图(等高距为25米),图中公路是该地主要的交通方式,聚落都是规模较小的自然村落。据此完成下面小题。

11.驾车从甲村到乙村,按照比例尺测算行驶距离约2.2千米,而实际行驶距离却远得多,主要原因是( )

A.全程都是上坡 B.公路为非最短线路

C.沿线方向不断改变 D.沿线地势起伏较大

12.仅考虑当前交通条件,图中如果有一个村落最先成为无人村,其可能会是( )

A.乙 B.丙 C.丁 D.戊

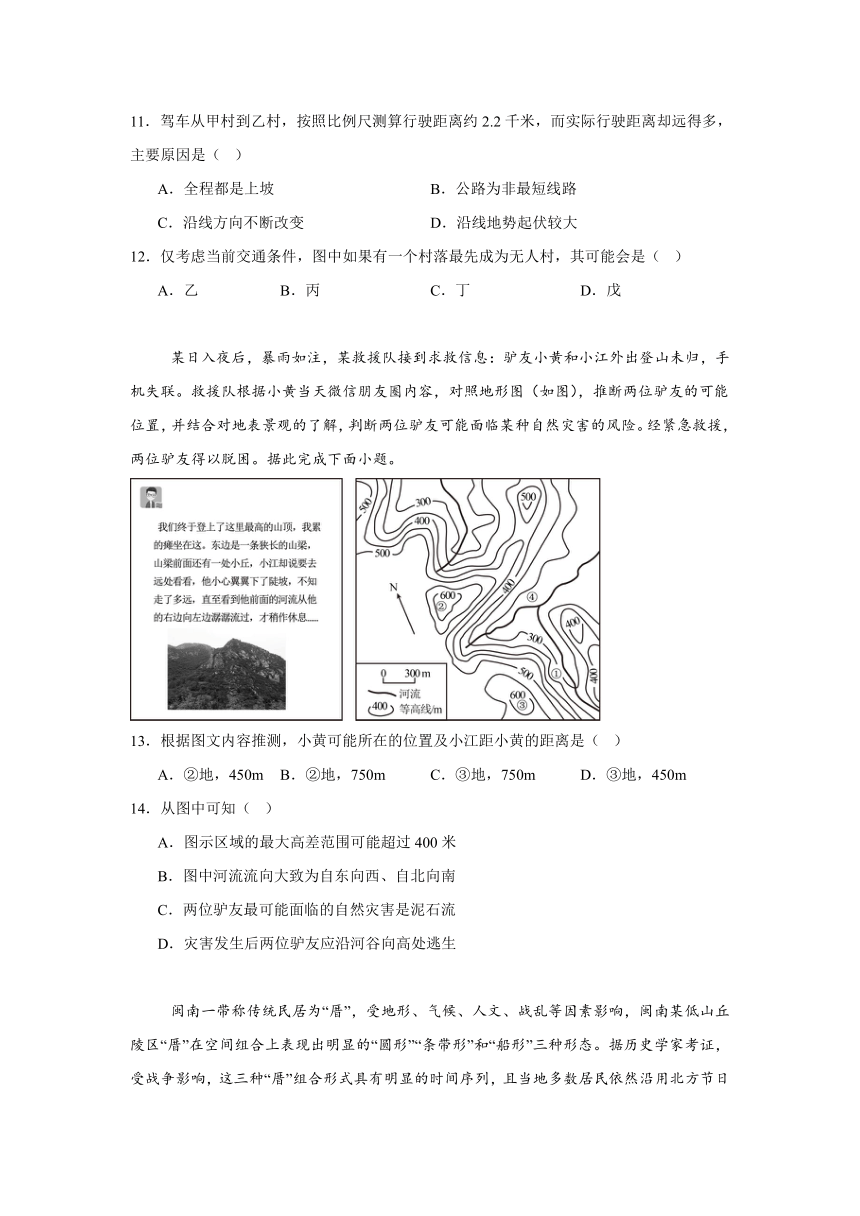

某日入夜后,暴雨如注,某救援队接到求救信息:驴友小黄和小江外出登山未归,手机失联。救援队根据小黄当天微信朋友圈内容,对照地形图(如图),推断两位驴友的可能位置,并结合对地表景观的了解,判断两位驴友可能面临某种自然灾害的风险。经紧急救援,两位驴友得以脱困。据此完成下面小题。

13.根据图文内容推测,小黄可能所在的位置及小江距小黄的距离是( )

A.②地,450m B.②地,750m C.③地,750m D.③地,450m

14.从图中可知( )

A.图示区域的最大高差范围可能超过400米

B.图中河流流向大致为自东向西、自北向南

C.两位驴友最可能面临的自然灾害是泥石流

D.灾害发生后两位驴友应沿河谷向高处逃生

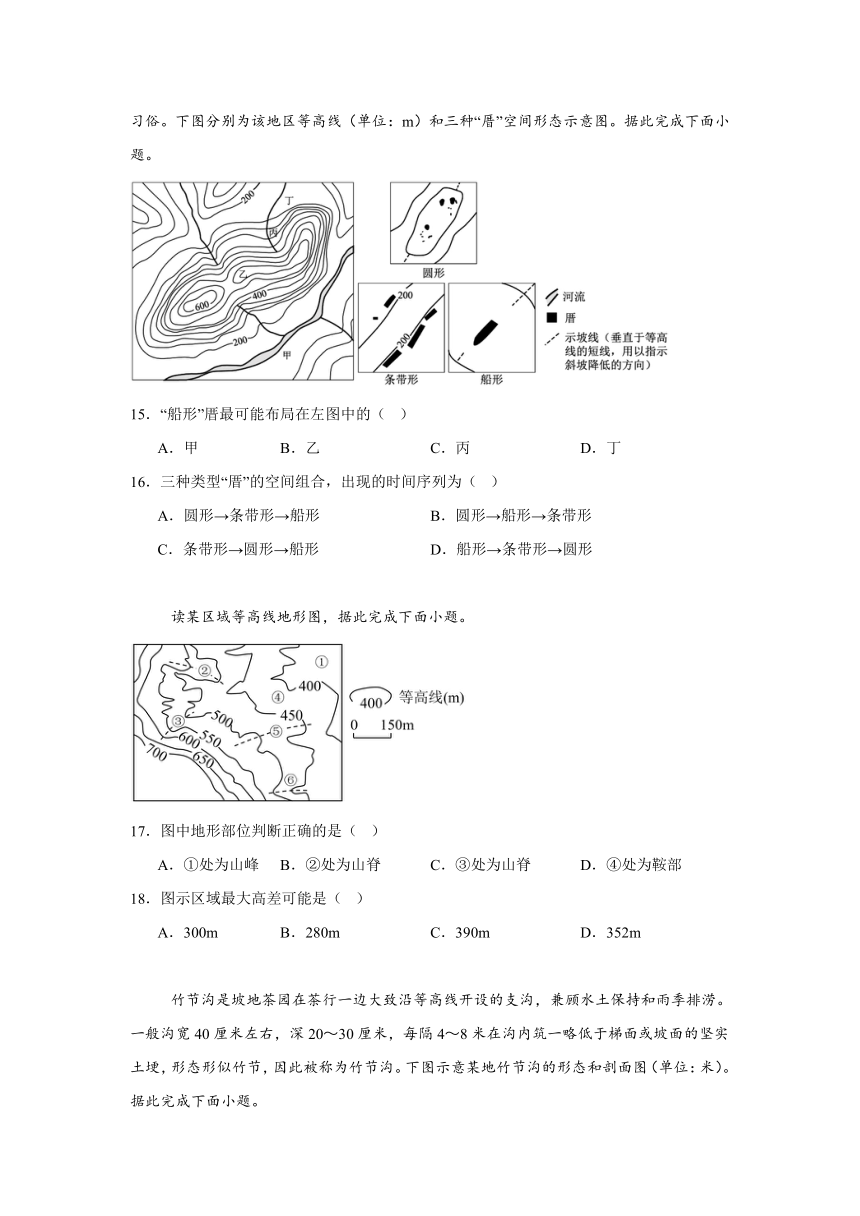

闽南一带称传统民居为“厝”,受地形、气候、人文、战乱等因素影响,闽南某低山丘陵区“厝”在空间组合上表现出明显的“圆形”“条带形”和“船形”三种形态。据历史学家考证,受战争影响,这三种“厝”组合形式具有明显的时间序列,且当地多数居民依然沿用北方节日习俗。下图分别为该地区等高线(单位:m)和三种“厝”空间形态示意图。据此完成下面小题。

15.“船形”厝最可能布局在左图中的( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

16.三种类型“厝”的空间组合,出现的时间序列为( )

A.圆形→条带形→船形 B.圆形→船形→条带形

C.条带形→圆形→船形 D.船形→条带形→圆形

读某区域等高线地形图,据此完成下面小题。

17.图中地形部位判断正确的是( )

A.①处为山峰 B.②处为山脊 C.③处为山脊 D.④处为鞍部

18.图示区域最大高差可能是( )

A.300m B.280m C.390m D.352m

竹节沟是坡地茶园在茶行一边大致沿等高线开设的支沟,兼顾水土保持和雨季排涝。一般沟宽40厘米左右,深20~30厘米,每隔4~8米在沟内筑一略低于梯面或坡面的坚实土埂,形态形似竹节,因此被称为竹节沟。下图示意某地竹节沟的形态和剖面图(单位:米)。据此完成下面小题。

19.雨季图示竹节沟的水流方向,正确的是( )

A.从A流向C B.从B流向C C.从C流向B D.从B流向A

20.图中竹节沟与等高线呈并不完全平行的状态,这样设计的主要目的是便于( )

A.雨季排水 B.保持水土 C.蓄水淤地 D.自流灌溉

下图为某区域等高线(单位:m)地形图,甲、乙两地建有养殖场。读图,完成下面小题。

21.从图中可知( )

A.山峰的海拔可能为1044m B.乙地海拔可能为1035m

C.①处陡崖相对高度为10~20m D.区域内最大高差近60m

22.①③④⑤四地中,在②地可以看到的是( )

A.①③ B.①⑤ C.③④ D.④⑤

23.若图中建有一小型水库,甲养殖场濒临水库最高水位,则( )

A.水库最深为10~15m B.水坝高度为15~20m

C.库区水面大于1km D.甲、乙两养殖场将严重污染水库

二、综合题

24.阅读图文材料,完成下列要求。

刚大学毕业的小峥为了增强自己的实践能力,利用暑假对我国南方某山地进行了科学考察。下图为我国南方某区域等高线地形图。

(1)当地拟修建一座水坝,其坝顶海拔为500米,水坝最初选址有在A处和B处两个方案。当地镇府最终决定在A处建坝,请帮小峥分析选在A处建坝的理由。

(2)从自然条件的角度,说明甲处成为该区域中心城镇的主要原因。

25.下图是中国的某个区域图,读图完成下列问题

(1)请计算AB之间的水平距离和最大高差范围?

(2)请绘制AB之间的地形剖面图。

(3)说出D村和图中最高山峰的相对位置,并分析图中D村位于此处的原因?

26.阅读图文材料,完成下列要求。

下图是安第斯山脉西坡岩石圈表面等高线图(单位:米,高程不含冰川),图中冰川覆盖区,冰雪收入包括降雪和冰雪迁入,冰雪支出包括融雪和冰雪迁出,其中雪线位置冰雪收支处于平衡状态。

(1)与乙地相比,指出甲地雪线高度特征并说明原因。

(2)分析丙地冰川厚度较大的主要原因。

(3)与B地相比,分别指出A地降雪强度、冰雪迁入强度、融雪强度和冰雪迁出强度大小特征。

参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A C C D B B C C A C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 D B A C C B B C C A

题号 21 22 23

答案 C B A

1.A 2.C

【详解】12.从骑行者拍摄的照片分析可知,骑行者从侧面俯看到右侧山坡上呈“之”字形的道路,说明骑行者比“之”字形的道路海拔高,且位于“之”字形道路所在山坡的侧面。图中显示呈“之”字形的道路位于乙与丙之间;甲的海拔高度比“之”字形道路高,且位于“之”字形道路所在山坡的侧面,因此甲为拍摄位置;图中显示,“之”字形道路在甲的西南方向,因此该拍摄者的拍摄方向为西南。图中显示,乙位于“之”字形道路所在山坡的顶部,不符合图片所示特征。图中显示,丙、丁比“之”字形道路海拔低,且由于山脊阻挡,看不到“之”字形道路。故A正确,B、C、D错误。

13.国道318线起点为上海,终点为西藏的友谊桥,途经浙江、安徽、湖北、重庆、四川等省,再根据图中等高线的海拔高度多为4000米左右及怒江河谷,即可判断图示地区应位于青藏高原边缘地区,而骑行线路是由4400米至怒江河谷的3200米左右,沿途地势高差较大,所以沿途的自然带除常绿林以外还应有针叶林、高山草甸和高寒荒漠带,A错误;据图可知,怒江河谷位于骑行路线中丁地以下地区,故甲乙段不可能看到怒江,B错误;根据等高线高程,乙地海拔高于丙地,故乙丙段应为下坡且线路较曲折,C正确;据图可知丙至丁段应为下坡,且沿途等高线较稀疏,坡度应较小,D错误。故选C。

3.C 4.D 5.B

【解析】3.结合地形图可以看出图中道路多位于等高线向高值凸出处,等高线向高凸出为山谷,图中瞭望台附近道路位于两山之间比较平缓的部位,为鞍部,故图中道路经过的地形部位有山谷和鞍部,C正确;等高线向低凸为山脊,陡崖地势陡峭不适宜建造道路,ABD错误。故选C。

4.结合地形图可以看出图中长城城墙多位于等高线向低凸出处,等高线向低凸起为山脊,烽火台位于长城城墙的偏西侧,为阴坡,夏季风的背风坡,D正确,A错误;结合指向标可知,烽火台位于①的西南方,B错误;由于受到山脊的阻挡,不能直接看到②,C错误。故选D。

5.读图,结合所学知识,最大高差即相对高度的最大值。图中等高距为50米,东北角地势最高,海拔高度为850<H<900,东南角地势最低,海拔高度为550<H<600,故两地的相对高度为250<H<350,B选项的320米位于该范围内,故B正确,ACD错误。故选B。

【点睛】估算某地形区的相对高度:(1)利用公式估算方法:一般说来,若在等高线地形图上,任意两点之间有n条不同的等高线,等高距为d,则这两点的相对高度H可用下面公式求算:(n—1)d<H<(n+1)d。(2)两点相对高度的计算-交叉相减法:第一步就是先确定两点的位置,第二步是求出两点的取值范围,第三步是根据两点的取值范围,交叉相减,求出两点相对高度的范围。

6.B 7.C

【解析】6.结合材料和所学知识,河流的产生与断层有关,读图,白垩纪岩层有明显断层,说明白垩纪岩层形成早于断层,也早于溪流,即溪流形成晚于白垩纪,B正确。该地形图等高线数值自北向南递减,河流流向自西北向东南,A错误;河流只会侵蚀地表,而断层的形成与内力作用有关,C错误;河流东西岸等高线疏密程度接近,两岸地势接近,D错误。故选B。

7.结合材料和所学知识,丙处岩层为中间新,两翼老,故为向斜构造,A错误;从甲到乙先经过向斜,B错误;据图可知,丁处岩层为中间新两翼老,为向斜构造,具有良好的储水条件,C正确;据图可知从甲到乙经过的地层有侏罗纪、白垩纪、二叠纪、石炭纪时期的地层,经过4种地层,D错误。故选C。

【点睛】岩层中间新,两翼老,为向斜构造;岩层中间老,两翼新,为背斜构造。

8.C 9.A 10.C

【解析】8.由材料可知,挖掘机指数的获取需要利用北斗卫星导航(BDS)等地理信息技术,VR为虚拟现实技术,不属于地理信息技术的范畴,②正确,③错误;借助大数据和物联网技术,将一台台机械通过机载控制器传感器和无线通信模块,与一个庞大的网络连接,每挥动一铲,行动一步,都形成数据痕迹,大数据精准描绘出基础建设开工率等情况,说明需要运用计算机的空间分析等功能即运用地理信息系统的空间分析功能,④正确;在挖掘机指数获取过程中,主要运用北斗卫星导航和庞大的网络连接进行数据信息获取和传输,没有使用遥感,①错误。故选C。

9.据图可知,T—S—K线等高线比较稀疏,坡度较缓,且沿线地区没有河流,利于挖掘机通过,A正确;T一P一O一L一K线、T一P-QR—K线、T一P一Q一N一M—K线T一P段需穿越河流,且路线坡度都相对较大,不适宜挖掘机通过,BCD错误。故选A。

10.挖掘机指数与我国区域经济发展的关系目前我国经济规模庞大,追求高质量发展才是当前和今后发展的主要目标,A错误;我国是世界制造业大国,第二产业比重大,产业结构优化的重点是提高第三产业的比重,B错误;东部沿海经济带人口和城市密集,经济发展水平高,基础设施建设中使用了大量挖掘机,因而挖掘机所占比重最高,C正确;由材料可知2023年安徽、浙江、江西开工率较高,安徽、江西属于中部经济带,经济发展水平低于东部沿海许多省级行政区,说明挖掘机指数不能充分真实地反映所在地区的经济发展水平,D错误。故选C。

【点睛】地理信息系统有时又称为“地学信息系统”或“资源与环境信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。地理信息系统处理、管理的对象是多种地理空间实体数据及其关系,包括空间定位数据、图形数据、遥感图像数据、属性数据等,用于分析和处理在一定地理区域内分布的各种现象和过程,解决复杂的规划、决策和管理问题。

11.D 12.B

【解析】11.驾车从甲村到乙村,要经过一个垭口,全程既有上坡,也有下坡,A错误;图中两地之间只有一条公路,实际驾驶和按比例尺测算的差异与公路是不是最短路线无关,B错误;沿线方向改变,行驶距离改变,测量时应该已计算在内,不会导致测算和实际行驶距离的差异,C错误;利用比例尺测算出的是两地之间公路的水平距离,而由于该公路地势起伏较大,汽车的实际行驶路程大于水平距离,故两地之间的实际驾车行驶距离更远,D正确。故选D。

12.丙村距离公路虽不是最远的,但其与公路之间有陡崖,仅从交通条件考虑,村民最容易迁出,丙村最可能先成为无人村,B正确;乙村和戊村相对靠近公路,交通便利,仅从交通条件上看村民迁出的意愿应较低,AD错误;四个村落中,丁村距离公路最远,但地形平坦,出行相对方便,C错误。故选B。

【点睛】垭口是高原上常见的一种地方,常为高山大岭的交通孔道。垭口在地理意义上指的是山脊上呈马鞍状的明显下凹处。探险者或垭口附近居民只要翻过垭口,就可用最短和最省力的路途进山和出山。

13.A 14.C

【解析】13.根据朋友圈内容,可知小黄当时登上了当地海拔最高的山顶,②地或③地都有可能,根据“东边有一条狭长的山梁,山梁前面还有一处小丘”结合指向标可判断,②地最可能,③地东边为山谷,③排除,CD错误;材料显示,小江看到河流从他的右边流向左边,可知小江向南到达河流④附近,小江距小黄的图上距离为1..5cm,根据比例尺计算可知实地距离为450m,A正确,B错误。故选A。

14.图中最大海拔高度为600-650m,最小海拔高度为250-300m,最大高差取值范围为300-400m,A错误;河流流向与等高线凸向相反,故河流为自南向北或自西向东,B错误;由题可知,暴雨如注,等高线密集,地势起伏大,易发生泥石流,C正确;泥石流发生时应向垂直于泥石流前进方向的两侧上坡跑,不应沿河谷逃生,D错误。故选C。

【点睛】比例尺是表示图上一条线段的长度与地面相应线段的实际长度之比。公式为:比例尺=图上距离/实地距离。

15.C 16.B

【解析】15.结合“厝”结构以及等高线图判断可知,“圆形”厝位于山顶,而乙位于山顶,适合布局“圆形”厝,B错误;“条带形”厝位于山麓地势平缓区域,甲、丁地势平坦,位于山脚位置,甲沿河分布,两者都适合布局“条带形”厝,AD错误;“船形”厝位于坡地凹陷地带的河谷中,丙处有河流流经,可能发育有山间凹陷小盆地,既便于耕作,也便于对外隐蔽、隐藏,符合历史时期战乱时代民居的选择条件,符合“船形”厝区位,C正确。故选C。

16.题目问三种“厝”的空间组合出现的时间序列。关键信息是“受战争影响”和“居民沿用北方节日习俗”,说明该地居民多数为北方南迁居民,历史上北方战乱,导致大量北方居民南迁,战争要素对聚落演化的影响表现为,战乱初期,以抵抗为主,建筑的主要目的为击退外敌,因此选择在高地,以圆形为主,便于抵抗,“圆形”厝比较适合;战事平息后,以隐蔽为主,选择山坳,便于隐蔽,“船形”厝比较适合;和平时期,以耕作生产为主,选择在河谷两岸,水源、地形、耕地条件较优,利于生产、生活,“条带形”厝比较适合。因此,三种类型“厝”的空间组合,出现的时间序列为圆形→船形→条带形,最能反映从战乱到稳定的发展过程,B正确,ACD错误。故选B。

【点睛】在等高线地图上,示坡线是垂直于等高线的短线(形似 “小尾巴”),其末端指向海拔较低的方向,仅标注在需特别说明坡度的位置(如山顶、盆地等闭合等高线处或特殊地形区)。识别时,可通过示坡线 “尾巴” 指向判断地势高低——闭合等高线中示坡线向外指为山顶(中心海拔高),向内指为盆地(中心海拔低);非闭合区域中,示坡线与等高线疏密结合,辅助明确局部坡度走向(如等高线密集处,示坡线指向即下坡方向)。示坡线作为等高线的补充符号,能快速辅助读图者锁定地势起伏方向,构建地形的立体空间认知。

17.B 18.C

【解析】17.结合图可知,①处等高线弯曲处凸向高处,为山谷,A错误;②处等高线弯曲处凸向低处,为山脊,B正确;③处等高线弯曲处凸向高处,为山谷,C错误;两个山之间的连接部位为鞍部,④位于山坡上,D错误。故选B。

18.据图可知,相邻两条等高线之间相差50米,说明图中等高距为50米;图中海拔最高处位于图中左下方,海拔高度在700米—750米之间;海拔最低处位于图中右上方,海拔高度在350米—400米之间,再根据两点的海拔高度范围,交叉相减,求出两点相对高度的范围,最大高差在300米—400米之间,结合选项可知,最大高差可能为390米,C正确,ABD错误。故选C。

【点睛】等高线地形图中,如果两地均不在等高线上,计算两地相对高度范围,可先根据等高线数值变化规律读出两地的海拔高度范围,用较高地点的低界值减去较低地点的高界值得出相对高度的低界值,用较高地点的高界值减去较低地点的低界值得出相对高度的高界值。

19.C 20.A

【解析】19.据图示等高线可知,A、C海拔高于430米,B点约为430米,据水流从高地流向低地的规律,竹节沟的水流应从A、C向B处汇聚,C正确,ABD错误。故选C。

20.“竹节沟兼顾水土保持和雨季排涝”,图中竹节沟与等高线呈并不完全平行就是为了形成一定高差,让雨季余水能自流排出,A正确;保持水土主要是通过竹节沟内筑土埂等措施实现,不完全平行等高线对此作用不明显,B错误;蓄水淤地主要依靠土埂等设施,不完全平行等高线并非主要为了蓄水淤地,C错误;竹节沟主要功能是排水和保持水土等,而非自流灌溉,D错误。故选A。

【点睛】横水沟亦称“竹节沟”。坡地茶园在茶行一边沿等高线开设的支沟。具有留蓄雨水,减缓径流,积留表土的作用。

21.C 22.B 23.A

【解析】21.由图中等高线分布可知,该图等高距为5米,可推断山峰海拔为1035~1040m,故A选项错误;乙地海拔为1030~1035m之间,小于1035m,故B选项错误;可根据公式求得陡崖的高度,陡崖相对高度的计算:(n-1)d≤ΔH<(n+1)d(n为陡崖处重合的等高线的条数,d为等高距),读图,该图等高距为5米,①处陡崖有3条等高线重叠,相对高度为10~20m,故C选项正确;该图等高距为5米,最高处海拔在1040~1045m之间,最低处海拔在990~995m之间,区域内最大高差为45~55m,故D选项错误。故选C。

22.在等高线地形图中,上疏下密为凸坡,上密下疏为凹坡,由图中等高线的弯曲和疏密分布可知,①②之间为凹坡,②③之间为凸坡,②⑤之间为谷地,在②地可看到①⑤,看不到③;②④分别位于陡崖的上、下方,但②地不在陡崖边缘处,且不知道②地坡度和④地距崖底的距离,不能判断两地能否通视。故B选项正确,ACD选项错误。故选B。

23.据图可知,甲养殖场最低处靠近1020m等高线,将该等高线作为最高水位线计算,水库最低点为1005~1010m,因此水库最深为10~15m,故A选项正确;水坝高度为5~10m,故B选项错误;利用图中比例尺经计算可知,库区水面最大宽度小于0.5km,故库区水面小于0.25km ,故C选项错误;从地形相对位置看,乙养殖场离水库较远,且不清楚该养殖场主要排放废物类型,因此乙养殖场不一定会严重污染水库,故D选项错误。故选A。

【点睛】在地图上,海拔相等的各相邻点所连成的闭合曲线为等高线,同一幅地图等高距一致。

24.(1)淹没土地少,工程量小,人口迁移量小。

(2)地势平坦开阔,有利于城镇建设和发展;位于河流交汇处,交通便利,水资源充足,城镇供水方便。

【分析】本题以南方某区域等高线图为材料设置试题,涉及等高线地形图的判读和应用等相关内容,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力,体现综合思维、地理实践力的素养。

【详解】(1)根据所学知识,可以从蓄水量大小、淹没土地面积、工程量大小及搬迁居民数量等进行分析。A处位于峡谷处,工程量小;A处集水面积较小,淹没土地面积也小;淹没一个丁村庄,人口迁移数量少,投入资金较少。

(2)根据所学知识,城镇分布区位因素主要考虑自然因素和社会经济因素,本地区影响城镇分布的主要在于自然因素。甲处等高线稀疏,地势平坦开阔,有利于城镇在此发展建设;周边有河流交汇,水运便利,便于对外联系;水源充足,能满足生产、生活需求,自然条件优越。

25.(1)水平距离:3200米(左右);垂直:500<相对高度<700

(2)

(3)

D村位于图中最高山峰的西南方向。原因:沿河,生产、生活等水源充足;河谷地带,地势较低,热量充足,地形平坦,土壤肥沃,利于农业耕作;沿河,水运交通便利。

【分析】本题以我国某一区域地理事物分布图为材料设置试题,涉及等高线的判读、地形剖面图的绘制、村落区位因素等相关内容,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐释地理原理的能力,体现人地协调观、区域认知、综合思维的学科素养。

【详解】(1)图中AB线段长度约为6.5厘米,比例尺为1:50000,则实际水平距离为:6.5 cm × 50000 =3250米。AB之间海拔最高处的海拔:700~800米,AB之间海拔最低处的海拔:100~200米,所以,AB之间的最大高差范围为:500米<相对高度<700米。

(2)绘制AB地形剖面图步骤与要点:①建立坐标系,横轴表示AB水平距离(按比例标注距离点),纵轴表示海拔(标注等高线值)。②关键点描位: 起点A(海拔:500~600米)、终点B(海拔:100~200米)。 中间穿越等高线变化点(如200米、250米处),需按等高线疏密调整坡度。 ③地形特征标注: 若途经山脊(等高线向低处凸)或山谷(向高处凸),需在剖面图中体现起伏,如下图所示:。

(3)根据指向标确认,D村位于最高山峰的西南方向。D村位于此处的原因:靠近河流,满足生活与灌溉需求;位于河谷地带,地势较低,热量充足,地形平坦,土壤肥沃,利于农业耕作;沿河分布,具有水运优势,利于对外联系。

26.(1)高度特征:高度较小/较低。原因:受西风带控制,甲地位于迎风坡,降雪量较大。

(2)地处谷底,有来自两侧谷坡的冰川汇聚;坡度小,冰川流动速度慢;地形遮挡阳光,日照时间短,冰川融化慢。

(3)降雪强度小,冰雪迁入强度大,融雪强度大,冰雪迁出强度相同(均为0)。

【分析】本大题以安第斯山脉西坡岩石圈表面等高线图为材料设置试题,涉及等高线的判读相关内容,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐述地理事物的能力,体现综合思维、区域认知学科素养。

【详解】(1)甲地雪线高度较低。甲地位于安第斯山脉西坡,受西风带控制,处于迎风坡,水汽充足。迎风坡降雪量更大,雪线处需达到收支平衡,因此雪线需下移。乙地位于背风坡,降水较少,雪线需更高海拔才能平衡冰雪收支。

(2)丙地位于谷底,两侧山坡的冰川向谷底流动并汇聚,导致冰雪积累量增加,厚度增大。谷底坡度较缓,冰川流动速度慢,冰雪不易被快速带走,有利于厚度积累。谷底地形可能遮挡阳光,日照时间短,冰雪融化速率较低,进一步增加冰川厚度。这些因素共同导致丙地冰川厚度显著大于其他区域。

(3)A地海拔低,气温较高,降雪量较少,因此A地降雪强度小。A地位于冰川末端,上游冰雪会向A地迁移,A地冰雪迁入强度大。A地海拔低,气温高,融雪更快,融雪强度大。材料中未显示冰雪迁出,可能均无外部迁出。

2026年高考地理一轮复习备考

一、单选题

318国道被誉为“中国的景观大道”,吸引了大量游客前去自驾和骑行。图1为318国道某路段及其附近等高线分布示意图,图2为某骑行者拍摄的照片。据此完成下面小题。

1.照片拍摄时,骑行者所处的位置及拍摄方向分别是( )

A.甲,西南 B.乙,东南 C.丙,东北 D.丁,正东

2.从甲地至丁地,对沿途情况描述正确的是( )

A.沿途可见漫山遍野常绿林 B.甲乙段可见窗外怒江奔流

C.乙丙段为下坡,坡陡弯多 D.丙丁段为上坡,坡度和缓

长城是中国古代军事防御工程,由城墙、烽火台、瞭望塔等多种防御工事组成。下图示意某地长城景区等高线地形。读图完成下面小题。

3.图中道路经过的地形部位有( )

A.山脊和陡崖 B.山谷和陡崖 C.山谷和鞍部 D.山脊和鞍部

4.烽火台( )

A.位于阳坡 B.位于①的东北方 C.能直接看到② D.位于夏季风背风坡

5.长城城墙最大高差可能是( )

A.220米 B.320米 C.420米 D.520米

下图为某地地质地形图,图中断层附近有一条溪流。读图完成下面小题。

6.该溪流( )

A.流向为自北向南 B.白垩纪之后形成

C.侵蚀地表,形成断层 D.西岸平坦,东岸陡峭

7.下列描述正确的是( )

A.丙处为背斜构造,结构坚固,适合修建隧道

B.从甲到乙先经过背斜,后经过向斜,经过4种地层

C.丁处为向斜构造,具有良好的储水条件

D.从甲到乙先经过向斜,后经过背斜,经过3种地层

挖掘机指数,是指利用北斗卫星导航等地理信息技术,借助大数据和物联网技术,将一台台机械通过机载控制器、传感器和无线通信模块,与一个庞大的网络连接,每挥动一铲、行动一步,都形成数据痕迹。大数据精准描绘出基础建设开工率等情况,成为观察固定资产投资等经济变化的风向标。相关数据显示,2023年,安徽、浙江、江西开工率较高。完成下面小题。

8.挖掘机指数的获取需要用到的地理信息技术包括( )

①RS②BDS③VR④GIS

A.①④ B.③④ C.②④ D.①②

9.现因工作需要,一台挖掘机需从下图中T处转移至K处,合理的转移线路是( )

A.T-S-K B.T-P-O-L-K C.T-P-Q-R-K D.T-P-Q-N-M-K

10.结合材料,可以判断( )

A.我国经济回暖脚步加快,已经重回高速发展的轨道

B.我国应积极发展包括挖掘机生产的重工业,大力提高第二产业在产业结构中的比例

C.现阶段,在我国三大经济带中,东部沿海经济带挖掘机所占比重最高

D.挖掘机指数可以充分真实地反映所在地区的经济发展水平

近年来,乡村地区的常住人口越来越少,甚至出现“封门村”“无人村”,下图是某地等高线地形图(等高距为25米),图中公路是该地主要的交通方式,聚落都是规模较小的自然村落。据此完成下面小题。

11.驾车从甲村到乙村,按照比例尺测算行驶距离约2.2千米,而实际行驶距离却远得多,主要原因是( )

A.全程都是上坡 B.公路为非最短线路

C.沿线方向不断改变 D.沿线地势起伏较大

12.仅考虑当前交通条件,图中如果有一个村落最先成为无人村,其可能会是( )

A.乙 B.丙 C.丁 D.戊

某日入夜后,暴雨如注,某救援队接到求救信息:驴友小黄和小江外出登山未归,手机失联。救援队根据小黄当天微信朋友圈内容,对照地形图(如图),推断两位驴友的可能位置,并结合对地表景观的了解,判断两位驴友可能面临某种自然灾害的风险。经紧急救援,两位驴友得以脱困。据此完成下面小题。

13.根据图文内容推测,小黄可能所在的位置及小江距小黄的距离是( )

A.②地,450m B.②地,750m C.③地,750m D.③地,450m

14.从图中可知( )

A.图示区域的最大高差范围可能超过400米

B.图中河流流向大致为自东向西、自北向南

C.两位驴友最可能面临的自然灾害是泥石流

D.灾害发生后两位驴友应沿河谷向高处逃生

闽南一带称传统民居为“厝”,受地形、气候、人文、战乱等因素影响,闽南某低山丘陵区“厝”在空间组合上表现出明显的“圆形”“条带形”和“船形”三种形态。据历史学家考证,受战争影响,这三种“厝”组合形式具有明显的时间序列,且当地多数居民依然沿用北方节日习俗。下图分别为该地区等高线(单位:m)和三种“厝”空间形态示意图。据此完成下面小题。

15.“船形”厝最可能布局在左图中的( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

16.三种类型“厝”的空间组合,出现的时间序列为( )

A.圆形→条带形→船形 B.圆形→船形→条带形

C.条带形→圆形→船形 D.船形→条带形→圆形

读某区域等高线地形图,据此完成下面小题。

17.图中地形部位判断正确的是( )

A.①处为山峰 B.②处为山脊 C.③处为山脊 D.④处为鞍部

18.图示区域最大高差可能是( )

A.300m B.280m C.390m D.352m

竹节沟是坡地茶园在茶行一边大致沿等高线开设的支沟,兼顾水土保持和雨季排涝。一般沟宽40厘米左右,深20~30厘米,每隔4~8米在沟内筑一略低于梯面或坡面的坚实土埂,形态形似竹节,因此被称为竹节沟。下图示意某地竹节沟的形态和剖面图(单位:米)。据此完成下面小题。

19.雨季图示竹节沟的水流方向,正确的是( )

A.从A流向C B.从B流向C C.从C流向B D.从B流向A

20.图中竹节沟与等高线呈并不完全平行的状态,这样设计的主要目的是便于( )

A.雨季排水 B.保持水土 C.蓄水淤地 D.自流灌溉

下图为某区域等高线(单位:m)地形图,甲、乙两地建有养殖场。读图,完成下面小题。

21.从图中可知( )

A.山峰的海拔可能为1044m B.乙地海拔可能为1035m

C.①处陡崖相对高度为10~20m D.区域内最大高差近60m

22.①③④⑤四地中,在②地可以看到的是( )

A.①③ B.①⑤ C.③④ D.④⑤

23.若图中建有一小型水库,甲养殖场濒临水库最高水位,则( )

A.水库最深为10~15m B.水坝高度为15~20m

C.库区水面大于1km D.甲、乙两养殖场将严重污染水库

二、综合题

24.阅读图文材料,完成下列要求。

刚大学毕业的小峥为了增强自己的实践能力,利用暑假对我国南方某山地进行了科学考察。下图为我国南方某区域等高线地形图。

(1)当地拟修建一座水坝,其坝顶海拔为500米,水坝最初选址有在A处和B处两个方案。当地镇府最终决定在A处建坝,请帮小峥分析选在A处建坝的理由。

(2)从自然条件的角度,说明甲处成为该区域中心城镇的主要原因。

25.下图是中国的某个区域图,读图完成下列问题

(1)请计算AB之间的水平距离和最大高差范围?

(2)请绘制AB之间的地形剖面图。

(3)说出D村和图中最高山峰的相对位置,并分析图中D村位于此处的原因?

26.阅读图文材料,完成下列要求。

下图是安第斯山脉西坡岩石圈表面等高线图(单位:米,高程不含冰川),图中冰川覆盖区,冰雪收入包括降雪和冰雪迁入,冰雪支出包括融雪和冰雪迁出,其中雪线位置冰雪收支处于平衡状态。

(1)与乙地相比,指出甲地雪线高度特征并说明原因。

(2)分析丙地冰川厚度较大的主要原因。

(3)与B地相比,分别指出A地降雪强度、冰雪迁入强度、融雪强度和冰雪迁出强度大小特征。

参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A C C D B B C C A C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 D B A C C B B C C A

题号 21 22 23

答案 C B A

1.A 2.C

【详解】12.从骑行者拍摄的照片分析可知,骑行者从侧面俯看到右侧山坡上呈“之”字形的道路,说明骑行者比“之”字形的道路海拔高,且位于“之”字形道路所在山坡的侧面。图中显示呈“之”字形的道路位于乙与丙之间;甲的海拔高度比“之”字形道路高,且位于“之”字形道路所在山坡的侧面,因此甲为拍摄位置;图中显示,“之”字形道路在甲的西南方向,因此该拍摄者的拍摄方向为西南。图中显示,乙位于“之”字形道路所在山坡的顶部,不符合图片所示特征。图中显示,丙、丁比“之”字形道路海拔低,且由于山脊阻挡,看不到“之”字形道路。故A正确,B、C、D错误。

13.国道318线起点为上海,终点为西藏的友谊桥,途经浙江、安徽、湖北、重庆、四川等省,再根据图中等高线的海拔高度多为4000米左右及怒江河谷,即可判断图示地区应位于青藏高原边缘地区,而骑行线路是由4400米至怒江河谷的3200米左右,沿途地势高差较大,所以沿途的自然带除常绿林以外还应有针叶林、高山草甸和高寒荒漠带,A错误;据图可知,怒江河谷位于骑行路线中丁地以下地区,故甲乙段不可能看到怒江,B错误;根据等高线高程,乙地海拔高于丙地,故乙丙段应为下坡且线路较曲折,C正确;据图可知丙至丁段应为下坡,且沿途等高线较稀疏,坡度应较小,D错误。故选C。

3.C 4.D 5.B

【解析】3.结合地形图可以看出图中道路多位于等高线向高值凸出处,等高线向高凸出为山谷,图中瞭望台附近道路位于两山之间比较平缓的部位,为鞍部,故图中道路经过的地形部位有山谷和鞍部,C正确;等高线向低凸为山脊,陡崖地势陡峭不适宜建造道路,ABD错误。故选C。

4.结合地形图可以看出图中长城城墙多位于等高线向低凸出处,等高线向低凸起为山脊,烽火台位于长城城墙的偏西侧,为阴坡,夏季风的背风坡,D正确,A错误;结合指向标可知,烽火台位于①的西南方,B错误;由于受到山脊的阻挡,不能直接看到②,C错误。故选D。

5.读图,结合所学知识,最大高差即相对高度的最大值。图中等高距为50米,东北角地势最高,海拔高度为850<H<900,东南角地势最低,海拔高度为550<H<600,故两地的相对高度为250<H<350,B选项的320米位于该范围内,故B正确,ACD错误。故选B。

【点睛】估算某地形区的相对高度:(1)利用公式估算方法:一般说来,若在等高线地形图上,任意两点之间有n条不同的等高线,等高距为d,则这两点的相对高度H可用下面公式求算:(n—1)d<H<(n+1)d。(2)两点相对高度的计算-交叉相减法:第一步就是先确定两点的位置,第二步是求出两点的取值范围,第三步是根据两点的取值范围,交叉相减,求出两点相对高度的范围。

6.B 7.C

【解析】6.结合材料和所学知识,河流的产生与断层有关,读图,白垩纪岩层有明显断层,说明白垩纪岩层形成早于断层,也早于溪流,即溪流形成晚于白垩纪,B正确。该地形图等高线数值自北向南递减,河流流向自西北向东南,A错误;河流只会侵蚀地表,而断层的形成与内力作用有关,C错误;河流东西岸等高线疏密程度接近,两岸地势接近,D错误。故选B。

7.结合材料和所学知识,丙处岩层为中间新,两翼老,故为向斜构造,A错误;从甲到乙先经过向斜,B错误;据图可知,丁处岩层为中间新两翼老,为向斜构造,具有良好的储水条件,C正确;据图可知从甲到乙经过的地层有侏罗纪、白垩纪、二叠纪、石炭纪时期的地层,经过4种地层,D错误。故选C。

【点睛】岩层中间新,两翼老,为向斜构造;岩层中间老,两翼新,为背斜构造。

8.C 9.A 10.C

【解析】8.由材料可知,挖掘机指数的获取需要利用北斗卫星导航(BDS)等地理信息技术,VR为虚拟现实技术,不属于地理信息技术的范畴,②正确,③错误;借助大数据和物联网技术,将一台台机械通过机载控制器传感器和无线通信模块,与一个庞大的网络连接,每挥动一铲,行动一步,都形成数据痕迹,大数据精准描绘出基础建设开工率等情况,说明需要运用计算机的空间分析等功能即运用地理信息系统的空间分析功能,④正确;在挖掘机指数获取过程中,主要运用北斗卫星导航和庞大的网络连接进行数据信息获取和传输,没有使用遥感,①错误。故选C。

9.据图可知,T—S—K线等高线比较稀疏,坡度较缓,且沿线地区没有河流,利于挖掘机通过,A正确;T一P一O一L一K线、T一P-QR—K线、T一P一Q一N一M—K线T一P段需穿越河流,且路线坡度都相对较大,不适宜挖掘机通过,BCD错误。故选A。

10.挖掘机指数与我国区域经济发展的关系目前我国经济规模庞大,追求高质量发展才是当前和今后发展的主要目标,A错误;我国是世界制造业大国,第二产业比重大,产业结构优化的重点是提高第三产业的比重,B错误;东部沿海经济带人口和城市密集,经济发展水平高,基础设施建设中使用了大量挖掘机,因而挖掘机所占比重最高,C正确;由材料可知2023年安徽、浙江、江西开工率较高,安徽、江西属于中部经济带,经济发展水平低于东部沿海许多省级行政区,说明挖掘机指数不能充分真实地反映所在地区的经济发展水平,D错误。故选C。

【点睛】地理信息系统有时又称为“地学信息系统”或“资源与环境信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。地理信息系统处理、管理的对象是多种地理空间实体数据及其关系,包括空间定位数据、图形数据、遥感图像数据、属性数据等,用于分析和处理在一定地理区域内分布的各种现象和过程,解决复杂的规划、决策和管理问题。

11.D 12.B

【解析】11.驾车从甲村到乙村,要经过一个垭口,全程既有上坡,也有下坡,A错误;图中两地之间只有一条公路,实际驾驶和按比例尺测算的差异与公路是不是最短路线无关,B错误;沿线方向改变,行驶距离改变,测量时应该已计算在内,不会导致测算和实际行驶距离的差异,C错误;利用比例尺测算出的是两地之间公路的水平距离,而由于该公路地势起伏较大,汽车的实际行驶路程大于水平距离,故两地之间的实际驾车行驶距离更远,D正确。故选D。

12.丙村距离公路虽不是最远的,但其与公路之间有陡崖,仅从交通条件考虑,村民最容易迁出,丙村最可能先成为无人村,B正确;乙村和戊村相对靠近公路,交通便利,仅从交通条件上看村民迁出的意愿应较低,AD错误;四个村落中,丁村距离公路最远,但地形平坦,出行相对方便,C错误。故选B。

【点睛】垭口是高原上常见的一种地方,常为高山大岭的交通孔道。垭口在地理意义上指的是山脊上呈马鞍状的明显下凹处。探险者或垭口附近居民只要翻过垭口,就可用最短和最省力的路途进山和出山。

13.A 14.C

【解析】13.根据朋友圈内容,可知小黄当时登上了当地海拔最高的山顶,②地或③地都有可能,根据“东边有一条狭长的山梁,山梁前面还有一处小丘”结合指向标可判断,②地最可能,③地东边为山谷,③排除,CD错误;材料显示,小江看到河流从他的右边流向左边,可知小江向南到达河流④附近,小江距小黄的图上距离为1..5cm,根据比例尺计算可知实地距离为450m,A正确,B错误。故选A。

14.图中最大海拔高度为600-650m,最小海拔高度为250-300m,最大高差取值范围为300-400m,A错误;河流流向与等高线凸向相反,故河流为自南向北或自西向东,B错误;由题可知,暴雨如注,等高线密集,地势起伏大,易发生泥石流,C正确;泥石流发生时应向垂直于泥石流前进方向的两侧上坡跑,不应沿河谷逃生,D错误。故选C。

【点睛】比例尺是表示图上一条线段的长度与地面相应线段的实际长度之比。公式为:比例尺=图上距离/实地距离。

15.C 16.B

【解析】15.结合“厝”结构以及等高线图判断可知,“圆形”厝位于山顶,而乙位于山顶,适合布局“圆形”厝,B错误;“条带形”厝位于山麓地势平缓区域,甲、丁地势平坦,位于山脚位置,甲沿河分布,两者都适合布局“条带形”厝,AD错误;“船形”厝位于坡地凹陷地带的河谷中,丙处有河流流经,可能发育有山间凹陷小盆地,既便于耕作,也便于对外隐蔽、隐藏,符合历史时期战乱时代民居的选择条件,符合“船形”厝区位,C正确。故选C。

16.题目问三种“厝”的空间组合出现的时间序列。关键信息是“受战争影响”和“居民沿用北方节日习俗”,说明该地居民多数为北方南迁居民,历史上北方战乱,导致大量北方居民南迁,战争要素对聚落演化的影响表现为,战乱初期,以抵抗为主,建筑的主要目的为击退外敌,因此选择在高地,以圆形为主,便于抵抗,“圆形”厝比较适合;战事平息后,以隐蔽为主,选择山坳,便于隐蔽,“船形”厝比较适合;和平时期,以耕作生产为主,选择在河谷两岸,水源、地形、耕地条件较优,利于生产、生活,“条带形”厝比较适合。因此,三种类型“厝”的空间组合,出现的时间序列为圆形→船形→条带形,最能反映从战乱到稳定的发展过程,B正确,ACD错误。故选B。

【点睛】在等高线地图上,示坡线是垂直于等高线的短线(形似 “小尾巴”),其末端指向海拔较低的方向,仅标注在需特别说明坡度的位置(如山顶、盆地等闭合等高线处或特殊地形区)。识别时,可通过示坡线 “尾巴” 指向判断地势高低——闭合等高线中示坡线向外指为山顶(中心海拔高),向内指为盆地(中心海拔低);非闭合区域中,示坡线与等高线疏密结合,辅助明确局部坡度走向(如等高线密集处,示坡线指向即下坡方向)。示坡线作为等高线的补充符号,能快速辅助读图者锁定地势起伏方向,构建地形的立体空间认知。

17.B 18.C

【解析】17.结合图可知,①处等高线弯曲处凸向高处,为山谷,A错误;②处等高线弯曲处凸向低处,为山脊,B正确;③处等高线弯曲处凸向高处,为山谷,C错误;两个山之间的连接部位为鞍部,④位于山坡上,D错误。故选B。

18.据图可知,相邻两条等高线之间相差50米,说明图中等高距为50米;图中海拔最高处位于图中左下方,海拔高度在700米—750米之间;海拔最低处位于图中右上方,海拔高度在350米—400米之间,再根据两点的海拔高度范围,交叉相减,求出两点相对高度的范围,最大高差在300米—400米之间,结合选项可知,最大高差可能为390米,C正确,ABD错误。故选C。

【点睛】等高线地形图中,如果两地均不在等高线上,计算两地相对高度范围,可先根据等高线数值变化规律读出两地的海拔高度范围,用较高地点的低界值减去较低地点的高界值得出相对高度的低界值,用较高地点的高界值减去较低地点的低界值得出相对高度的高界值。

19.C 20.A

【解析】19.据图示等高线可知,A、C海拔高于430米,B点约为430米,据水流从高地流向低地的规律,竹节沟的水流应从A、C向B处汇聚,C正确,ABD错误。故选C。

20.“竹节沟兼顾水土保持和雨季排涝”,图中竹节沟与等高线呈并不完全平行就是为了形成一定高差,让雨季余水能自流排出,A正确;保持水土主要是通过竹节沟内筑土埂等措施实现,不完全平行等高线对此作用不明显,B错误;蓄水淤地主要依靠土埂等设施,不完全平行等高线并非主要为了蓄水淤地,C错误;竹节沟主要功能是排水和保持水土等,而非自流灌溉,D错误。故选A。

【点睛】横水沟亦称“竹节沟”。坡地茶园在茶行一边沿等高线开设的支沟。具有留蓄雨水,减缓径流,积留表土的作用。

21.C 22.B 23.A

【解析】21.由图中等高线分布可知,该图等高距为5米,可推断山峰海拔为1035~1040m,故A选项错误;乙地海拔为1030~1035m之间,小于1035m,故B选项错误;可根据公式求得陡崖的高度,陡崖相对高度的计算:(n-1)d≤ΔH<(n+1)d(n为陡崖处重合的等高线的条数,d为等高距),读图,该图等高距为5米,①处陡崖有3条等高线重叠,相对高度为10~20m,故C选项正确;该图等高距为5米,最高处海拔在1040~1045m之间,最低处海拔在990~995m之间,区域内最大高差为45~55m,故D选项错误。故选C。

22.在等高线地形图中,上疏下密为凸坡,上密下疏为凹坡,由图中等高线的弯曲和疏密分布可知,①②之间为凹坡,②③之间为凸坡,②⑤之间为谷地,在②地可看到①⑤,看不到③;②④分别位于陡崖的上、下方,但②地不在陡崖边缘处,且不知道②地坡度和④地距崖底的距离,不能判断两地能否通视。故B选项正确,ACD选项错误。故选B。

23.据图可知,甲养殖场最低处靠近1020m等高线,将该等高线作为最高水位线计算,水库最低点为1005~1010m,因此水库最深为10~15m,故A选项正确;水坝高度为5~10m,故B选项错误;利用图中比例尺经计算可知,库区水面最大宽度小于0.5km,故库区水面小于0.25km ,故C选项错误;从地形相对位置看,乙养殖场离水库较远,且不清楚该养殖场主要排放废物类型,因此乙养殖场不一定会严重污染水库,故D选项错误。故选A。

【点睛】在地图上,海拔相等的各相邻点所连成的闭合曲线为等高线,同一幅地图等高距一致。

24.(1)淹没土地少,工程量小,人口迁移量小。

(2)地势平坦开阔,有利于城镇建设和发展;位于河流交汇处,交通便利,水资源充足,城镇供水方便。

【分析】本题以南方某区域等高线图为材料设置试题,涉及等高线地形图的判读和应用等相关内容,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力,体现综合思维、地理实践力的素养。

【详解】(1)根据所学知识,可以从蓄水量大小、淹没土地面积、工程量大小及搬迁居民数量等进行分析。A处位于峡谷处,工程量小;A处集水面积较小,淹没土地面积也小;淹没一个丁村庄,人口迁移数量少,投入资金较少。

(2)根据所学知识,城镇分布区位因素主要考虑自然因素和社会经济因素,本地区影响城镇分布的主要在于自然因素。甲处等高线稀疏,地势平坦开阔,有利于城镇在此发展建设;周边有河流交汇,水运便利,便于对外联系;水源充足,能满足生产、生活需求,自然条件优越。

25.(1)水平距离:3200米(左右);垂直:500<相对高度<700

(2)

(3)

D村位于图中最高山峰的西南方向。原因:沿河,生产、生活等水源充足;河谷地带,地势较低,热量充足,地形平坦,土壤肥沃,利于农业耕作;沿河,水运交通便利。

【分析】本题以我国某一区域地理事物分布图为材料设置试题,涉及等高线的判读、地形剖面图的绘制、村落区位因素等相关内容,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐释地理原理的能力,体现人地协调观、区域认知、综合思维的学科素养。

【详解】(1)图中AB线段长度约为6.5厘米,比例尺为1:50000,则实际水平距离为:6.5 cm × 50000 =3250米。AB之间海拔最高处的海拔:700~800米,AB之间海拔最低处的海拔:100~200米,所以,AB之间的最大高差范围为:500米<相对高度<700米。

(2)绘制AB地形剖面图步骤与要点:①建立坐标系,横轴表示AB水平距离(按比例标注距离点),纵轴表示海拔(标注等高线值)。②关键点描位: 起点A(海拔:500~600米)、终点B(海拔:100~200米)。 中间穿越等高线变化点(如200米、250米处),需按等高线疏密调整坡度。 ③地形特征标注: 若途经山脊(等高线向低处凸)或山谷(向高处凸),需在剖面图中体现起伏,如下图所示:。

(3)根据指向标确认,D村位于最高山峰的西南方向。D村位于此处的原因:靠近河流,满足生活与灌溉需求;位于河谷地带,地势较低,热量充足,地形平坦,土壤肥沃,利于农业耕作;沿河分布,具有水运优势,利于对外联系。

26.(1)高度特征:高度较小/较低。原因:受西风带控制,甲地位于迎风坡,降雪量较大。

(2)地处谷底,有来自两侧谷坡的冰川汇聚;坡度小,冰川流动速度慢;地形遮挡阳光,日照时间短,冰川融化慢。

(3)降雪强度小,冰雪迁入强度大,融雪强度大,冰雪迁出强度相同(均为0)。

【分析】本大题以安第斯山脉西坡岩石圈表面等高线图为材料设置试题,涉及等高线的判读相关内容,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐述地理事物的能力,体现综合思维、区域认知学科素养。

【详解】(1)甲地雪线高度较低。甲地位于安第斯山脉西坡,受西风带控制,处于迎风坡,水汽充足。迎风坡降雪量更大,雪线处需达到收支平衡,因此雪线需下移。乙地位于背风坡,降水较少,雪线需更高海拔才能平衡冰雪收支。

(2)丙地位于谷底,两侧山坡的冰川向谷底流动并汇聚,导致冰雪积累量增加,厚度增大。谷底坡度较缓,冰川流动速度慢,冰雪不易被快速带走,有利于厚度积累。谷底地形可能遮挡阳光,日照时间短,冰雪融化速率较低,进一步增加冰川厚度。这些因素共同导致丙地冰川厚度显著大于其他区域。

(3)A地海拔低,气温较高,降雪量较少,因此A地降雪强度小。A地位于冰川末端,上游冰雪会向A地迁移,A地冰雪迁入强度大。A地海拔低,气温高,融雪更快,融雪强度大。材料中未显示冰雪迁出,可能均无外部迁出。

同课章节目录