2.3氧气的制备 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 2.3氧气的制备 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 100.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-17 21:03:56 | ||

图片预览

文档简介

第3节 氧气的制备

课标分析 内容要求 1.初步学习氧气的实验室制法。 2.了解化学反应需要一定的条件,知道催化剂对化学反应的重要作用。 3.了解科学探究的过程。 4.学习控制变量和对比实验的设计方法。 学业要求 1.能设计简单实验,制备并检验氧气。 2.能辨别常见的分解反应。 3.能基于必做实验氧气的制取形成探究的思路和方法。

教材分析 本节是沪教版九年级上册的重要内容,在教材中起着承上启下的作用。通过对氧气制备的学习,学生将进一步巩固化学实验基本操作,加深对化学反应原理的理解,并为后续学习其他气体的制备方法奠定基础。再从氧气在生活和生产中的重要用途引入,激发学生的学习兴趣。然后通过实验探究,引导学生掌握氧气的制备原理、实验装置和操作步骤,培养学生的实验探究能力和创新思维。

学情分析 九年级学生在之前的学习中已经了解了氧气的性质和用途,对氧气有了一定的感性认识,但对于氧气的制备方法还比较陌生。具备了一定的实验操作能力和观察分析能力,但在实验设计和思维创新方面还有待提高。

素养目标 1.了解氧气的工业制法。 2.掌握实验室制取氧气的反应原理、仪器装置、收集方法、检验及操作注意事项。

教学重点 实验室制取氧气。

教学难点 书写和记忆相对复杂的符号表达式、文字表达式。

续表

教学过程

教师活动 学生活动 设计意图

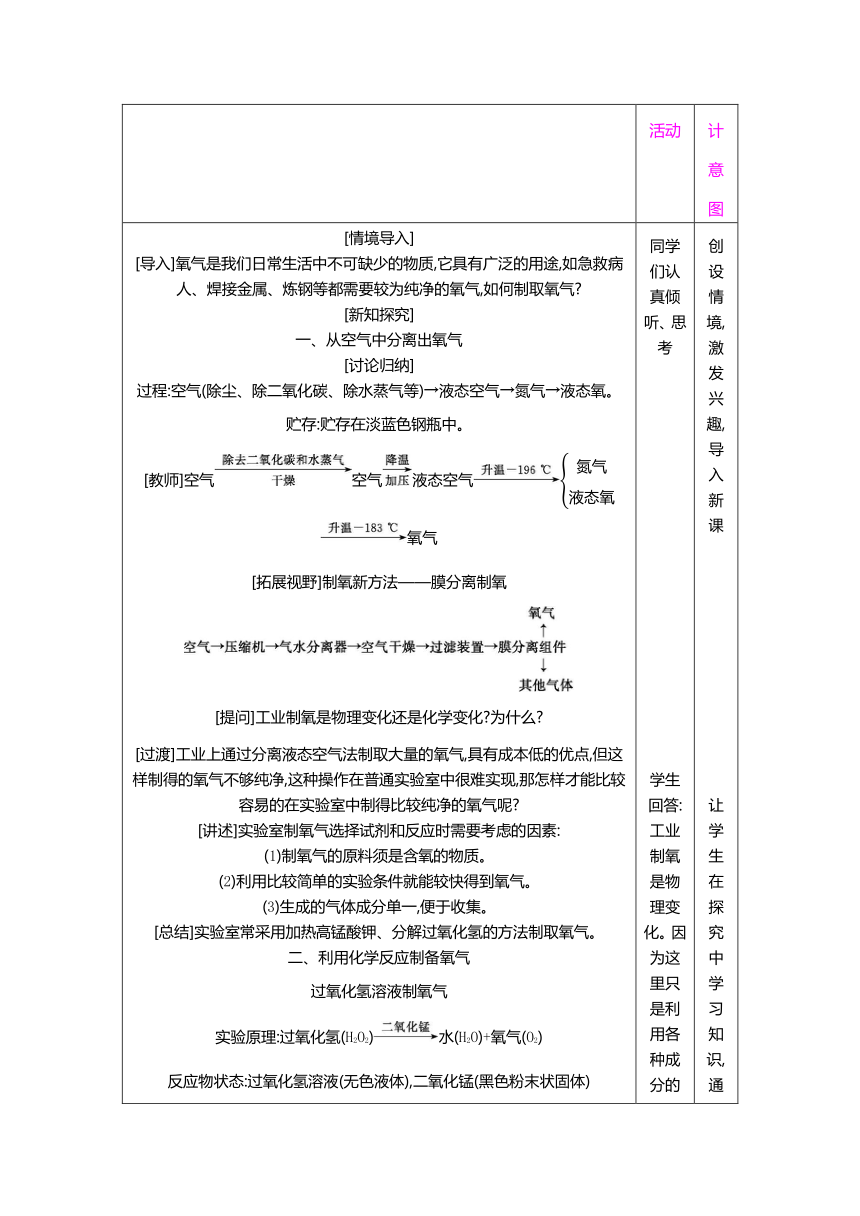

[情境导入] [导入]氧气是我们日常生活中不可缺少的物质,它具有广泛的用途,如急救病人、焊接金属、炼钢等都需要较为纯净的氧气,如何制取氧气 [新知探究] 一、从空气中分离出氧气 [讨论归纳] 过程:空气(除尘、除二氧化碳、除水蒸气等)→液态空气→氮气→液态氧。 贮存:贮存在淡蓝色钢瓶中。 [教师]空气空气液态空气氧气 [拓展视野]制氧新方法——膜分离制氧 [提问]工业制氧是物理变化还是化学变化 为什么 [过渡]工业上通过分离液态空气法制取大量的氧气,具有成本低的优点,但这样制得的氧气不够纯净,这种操作在普通实验室中很难实现,那怎样才能比较容易的在实验室中制得比较纯净的氧气呢 [讲述]实验室制氧气选择试剂和反应时需要考虑的因素: (1)制氧气的原料须是含氧的物质。 (2)利用比较简单的实验条件就能较快得到氧气。 (3)生成的气体成分单一,便于收集。 [总结]实验室常采用加热高锰酸钾、分解过氧化氢的方法制取氧气。 二、利用化学反应制备氧气 过氧化氢溶液制氧气 实验原理:过氧化氢(H2O2)水(H2O)+氧气(O2) 反应物状态:过氧化氢溶液(无色液体),二氧化锰(黑色粉末状固体) 反应条件:不需要加热 同学们认真倾听、思考 学生回答: 工业制氧是物理变化。因为这里只是利用各种成分的沸点不同,把空气中的氧气从液态空气中分离出来 听讲,体会试剂选择的原则 学生讨论:过氧化氢溶液制取氧气的优点是 (1)不需要加热,操作简单、方便、安全 创设情境,激发兴趣,导入新课 让学生在探究中学习知识,通过实验掌握氧气的性质,从而使学生认识到氧气的用途

续表

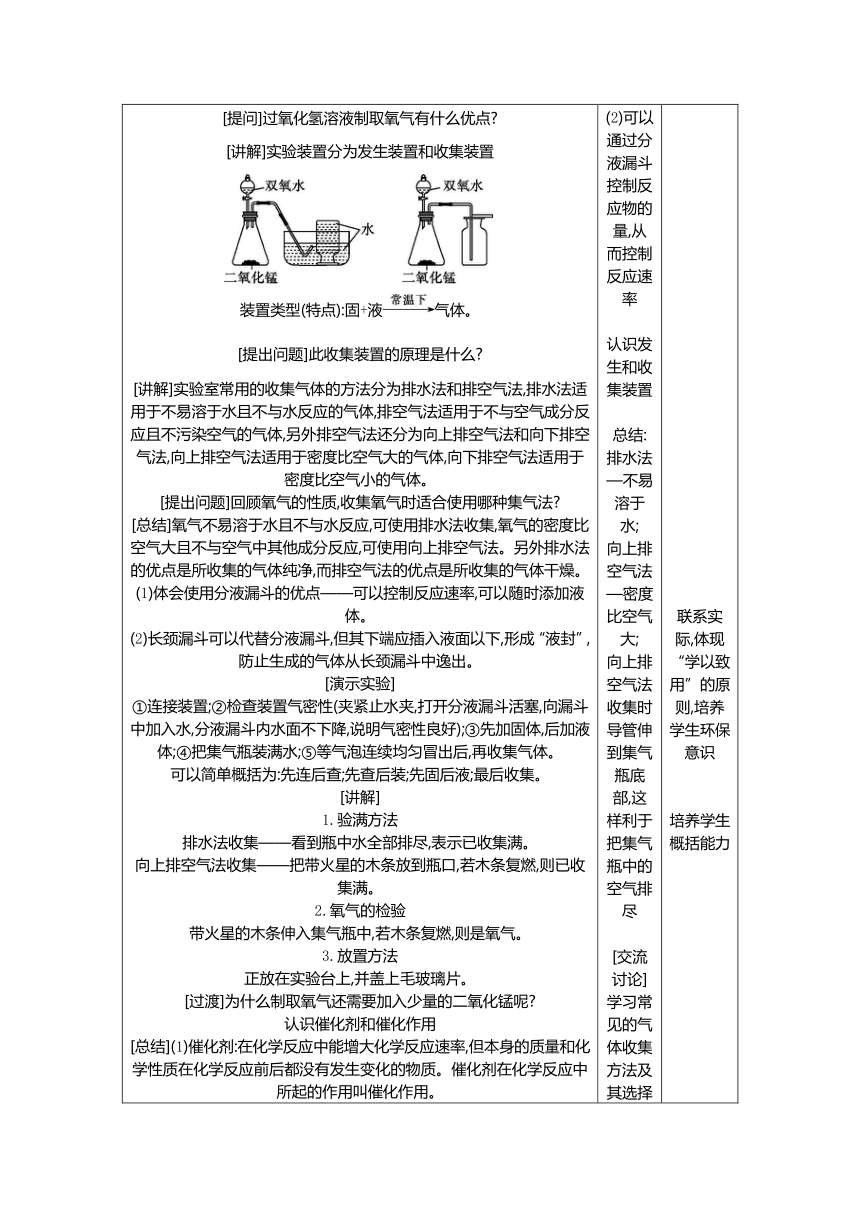

[提问]过氧化氢溶液制取氧气有什么优点 [讲解]实验装置分为发生装置和收集装置 装置类型(特点):固+液气体。 [提出问题]此收集装置的原理是什么 [讲解]实验室常用的收集气体的方法分为排水法和排空气法,排水法适用于不易溶于水且不与水反应的气体,排空气法适用于不与空气成分反应且不污染空气的气体,另外排空气法还分为向上排空气法和向下排空气法,向上排空气法适用于密度比空气大的气体,向下排空气法适用于密度比空气小的气体。 [提出问题]回顾氧气的性质,收集氧气时适合使用哪种集气法 [总结]氧气不易溶于水且不与水反应,可使用排水法收集,氧气的密度比空气大且不与空气中其他成分反应,可使用向上排空气法。另外排水法的优点是所收集的气体纯净,而排空气法的优点是所收集的气体干燥。 (1)体会使用分液漏斗的优点——可以控制反应速率,可以随时添加液体。 (2)长颈漏斗可以代替分液漏斗,但其下端应插入液面以下,形成“液封”,防止生成的气体从长颈漏斗中逸出。 [演示实验] ①连接装置;②检查装置气密性(夹紧止水夹,打开分液漏斗活塞,向漏斗中加入水,分液漏斗内水面不下降,说明气密性良好);③先加固体,后加液体;④把集气瓶装满水;⑤等气泡连续均匀冒出后,再收集气体。 可以简单概括为:先连后查;先查后装;先固后液;最后收集。 [讲解] 1.验满方法 排水法收集——看到瓶中水全部排尽,表示已收集满。 向上排空气法收集——把带火星的木条放到瓶口,若木条复燃,则已收集满。 2.氧气的检验 带火星的木条伸入集气瓶中,若木条复燃,则是氧气。 3.放置方法 正放在实验台上,并盖上毛玻璃片。 [过渡]为什么制取氧气还需要加入少量的二氧化锰呢 认识催化剂和催化作用 [总结](1)催化剂:在化学反应中能增大化学反应速率,但本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生变化的物质。催化剂在化学反应中所起的作用叫催化作用。 (2)可以通过分液漏斗控制反应物的量,从而控制反应速率 认识发生和收集装置 总结: 排水法—不易溶于水; 向上排空气法—密度比空气大; 向上排空气法收集时导管伸到集气瓶底部,这样利于把集气瓶中的空气排尽 [交流讨论]学习常见的气体收集方法及其选择的理由 区分氧气的验满和检验 阅读:阅读教材P53催化剂内容 小组讨论交流,记录讨论结果 [交流讨论]请你根据上述实验原理推测实验中需要用到的仪器 联系实际,体现“学以致用”的原则,培养学生环保意识 培养学生概括能力

续表

(2)催化作用:催化剂在化学反应中所起的作用。 (3)催化剂的特点 “一变”:能改变(加快或减慢)其他物质的反应速率; “两不变”:自身的质量和化学性质不变。 [提问]催化剂能改变化学反应速率,这里的改变是只能加快反应速率吗 [举例说明]催化剂不只可以加快化学反应速率,也可以减慢,如在轮胎中加入炭黑、氧化锌(ZnO)和二氧化钛(TiO2)等物质,可以减缓橡胶老化。在食用油中加入没食子酸丙酯可以抑制食用油变质。 [提问]只有二氧化锰可以催化过氧化氢吗 [总结]催化剂有很多种,如氯化铁、水泥块和鲜土豆中所含的生物酶等,都可以加快过氧化氢的反应速率。 [拓展]催化剂在化工生产中具有非常广泛的应用,生产化肥、农药、多种化工原料等都会用到催化剂,所以催化剂有非常广阔的发展前景。 [总结]催化剂只能改变物质的反应速率,不能增加或减少生成物的质量。 三、高锰酸钾制取氧气 [实验原理]高锰酸钾锰酸钾+二氧化锰+氧气(高锰酸钾为一种暗紫色固体) [提出问题]请学生根据上述实验原理推测实验中需要用到的仪器。 [总结]实验试剂为固体,且反应需要加热,所以选用的反应容器为试管,另外还需要酒精灯进行加热,制取的氧气需要收集起来,所以需要集气瓶,另外实验时需要夹持装置铁架台。 [实验装置] [讲解]在使用该实验装置进行实验时,还有一些注意事项: (1)试管口略向下倾斜,防止冷凝水流至热的试管底部,避免试管炸裂。 (2)导管不能伸入太长,便于气体的导出。 (3)试管口放一团棉花,防止加热时试管内的粉末状物质进入导管。 [实验步骤]教师演示实验室用高锰酸钾制取氧气。 [总结]加热高锰酸钾制取氧气的主要实验步骤: ①查:组装仪器,检查装置的气密性; ②装:把试剂装入试管内,使之平铺在试管底部,管口塞一小团棉花,用带导管的单孔橡胶塞塞紧试管口; ③定:用铁夹夹持试管,并固定在铁架台上; ④点:点燃酒精灯加热(记得预热); ⑤收:用排水法收集氧气(等气泡连续均匀冒出时再开始收集); ⑥离:实验完毕,先把导气管从水槽中移出水面(防止水倒吸回热的试管,使试管炸裂); 明确实验室用高锰酸钾制取氧气的注意事项 学生认真观察实验,明确实验步骤 交流讨论 [学生分析]得出分解反应的概念、特点 初步总结制取气体装置分为发生装置和收集装置 初步学会根据物质的性质决定气体的收集方法 学会氧气的验满和检验 激发学生学习兴趣 体会实验规范性的重要性 联系实际,体现“学以致用”的原则,培养学生的环保意识

续表

⑦熄:熄灭酒精灯。 可简化为:查—装—定—点—收—离—熄 谐音记忆为:茶—庄—定—点—收—利—息 (每个字代表一个步骤:①查②装③定④点⑤收⑥离⑦熄)。 四、分解反应 [引导、交流、分析]分析下列两个化学反应有什么共同的特征 高锰酸钾锰酸钾+二氧化锰+氧气 过氧化氢水+氧气 由一种物质生成两种或两种以上新物质的反应称为分解反应。 [总结]分析化合反应与分解反应。 反应类型反应物种数生成物种数反应特点化合反应两种或两种以上一种“多变一”分解反应一种两种或两种以上“一变多”

五、氯酸钾和二氧化锰混合加热制氧气 氯酸钾(KClO3)氯化钾(KCl)+氧气(O2)。 总结催化剂的特点 落实高锰酸钾制取氧气的探究过程,初步了解科学探究的基本过程 锻炼学生自主学习、提取信息的能力 培养学生实验动手能力和严谨的思维方式,了解实验在科学探究中的重要作用 利用对比、分类思想学习化学,培养学生的科学思维

课堂小结

学习氧气的制取是学生学习物质制备的开始,因此应将重点放在制备气体的基本思路上,为后续二氧化碳的制备探究打好基础。对于氧气的制备,教材首先从工业制取氧气说起,然后介绍了高锰酸钾和过氧化氢制取氧气,这两种制取氧气的方法,可以从反应的条件和反应物的状态上初步认识两者发生装置的区别。对于催化剂的探究,教材通过三个对照实验展开,让学生认识实验是化学探究的重要手段,并进一步了解探究的基本思路。最后分解反应的学习可以和化合反应对照学习。

板书设计 第3节 氧气的制备 1.从空气中分离出氧气 2.利用化学反应制备氧气 (1)过氧化氢溶液和二氧化锰 过氧化氢(H2O2)水(H2O)+氧气(O2) (2)加热高锰酸钾 高锰酸钾(KMnO4)锰酸钾(K2MnO4)+二氧化锰(MnO2)+氧气(O2) (3)氯酸钾和二氧化锰混合加热制氧气 氯酸钾(KClO3)氯化钾(KCl)+氧气(O2) 3.认识催化剂和催化作用 4.分解反应

教学反思 本课题的实验较多,教师要做好示范,让学生掌握正确的实验操作,形成良好的实验习惯。本课题有丰富的联系实际的内容,帮助学生理解实验中的一些现象,学生学得生动,学得主动,我们教师更应更新观念,倡导自主探究、实践体验和合作交流的学习方式,敢于质疑、敢于创新,追求卓越。

课标分析 内容要求 1.初步学习氧气的实验室制法。 2.了解化学反应需要一定的条件,知道催化剂对化学反应的重要作用。 3.了解科学探究的过程。 4.学习控制变量和对比实验的设计方法。 学业要求 1.能设计简单实验,制备并检验氧气。 2.能辨别常见的分解反应。 3.能基于必做实验氧气的制取形成探究的思路和方法。

教材分析 本节是沪教版九年级上册的重要内容,在教材中起着承上启下的作用。通过对氧气制备的学习,学生将进一步巩固化学实验基本操作,加深对化学反应原理的理解,并为后续学习其他气体的制备方法奠定基础。再从氧气在生活和生产中的重要用途引入,激发学生的学习兴趣。然后通过实验探究,引导学生掌握氧气的制备原理、实验装置和操作步骤,培养学生的实验探究能力和创新思维。

学情分析 九年级学生在之前的学习中已经了解了氧气的性质和用途,对氧气有了一定的感性认识,但对于氧气的制备方法还比较陌生。具备了一定的实验操作能力和观察分析能力,但在实验设计和思维创新方面还有待提高。

素养目标 1.了解氧气的工业制法。 2.掌握实验室制取氧气的反应原理、仪器装置、收集方法、检验及操作注意事项。

教学重点 实验室制取氧气。

教学难点 书写和记忆相对复杂的符号表达式、文字表达式。

续表

教学过程

教师活动 学生活动 设计意图

[情境导入] [导入]氧气是我们日常生活中不可缺少的物质,它具有广泛的用途,如急救病人、焊接金属、炼钢等都需要较为纯净的氧气,如何制取氧气 [新知探究] 一、从空气中分离出氧气 [讨论归纳] 过程:空气(除尘、除二氧化碳、除水蒸气等)→液态空气→氮气→液态氧。 贮存:贮存在淡蓝色钢瓶中。 [教师]空气空气液态空气氧气 [拓展视野]制氧新方法——膜分离制氧 [提问]工业制氧是物理变化还是化学变化 为什么 [过渡]工业上通过分离液态空气法制取大量的氧气,具有成本低的优点,但这样制得的氧气不够纯净,这种操作在普通实验室中很难实现,那怎样才能比较容易的在实验室中制得比较纯净的氧气呢 [讲述]实验室制氧气选择试剂和反应时需要考虑的因素: (1)制氧气的原料须是含氧的物质。 (2)利用比较简单的实验条件就能较快得到氧气。 (3)生成的气体成分单一,便于收集。 [总结]实验室常采用加热高锰酸钾、分解过氧化氢的方法制取氧气。 二、利用化学反应制备氧气 过氧化氢溶液制氧气 实验原理:过氧化氢(H2O2)水(H2O)+氧气(O2) 反应物状态:过氧化氢溶液(无色液体),二氧化锰(黑色粉末状固体) 反应条件:不需要加热 同学们认真倾听、思考 学生回答: 工业制氧是物理变化。因为这里只是利用各种成分的沸点不同,把空气中的氧气从液态空气中分离出来 听讲,体会试剂选择的原则 学生讨论:过氧化氢溶液制取氧气的优点是 (1)不需要加热,操作简单、方便、安全 创设情境,激发兴趣,导入新课 让学生在探究中学习知识,通过实验掌握氧气的性质,从而使学生认识到氧气的用途

续表

[提问]过氧化氢溶液制取氧气有什么优点 [讲解]实验装置分为发生装置和收集装置 装置类型(特点):固+液气体。 [提出问题]此收集装置的原理是什么 [讲解]实验室常用的收集气体的方法分为排水法和排空气法,排水法适用于不易溶于水且不与水反应的气体,排空气法适用于不与空气成分反应且不污染空气的气体,另外排空气法还分为向上排空气法和向下排空气法,向上排空气法适用于密度比空气大的气体,向下排空气法适用于密度比空气小的气体。 [提出问题]回顾氧气的性质,收集氧气时适合使用哪种集气法 [总结]氧气不易溶于水且不与水反应,可使用排水法收集,氧气的密度比空气大且不与空气中其他成分反应,可使用向上排空气法。另外排水法的优点是所收集的气体纯净,而排空气法的优点是所收集的气体干燥。 (1)体会使用分液漏斗的优点——可以控制反应速率,可以随时添加液体。 (2)长颈漏斗可以代替分液漏斗,但其下端应插入液面以下,形成“液封”,防止生成的气体从长颈漏斗中逸出。 [演示实验] ①连接装置;②检查装置气密性(夹紧止水夹,打开分液漏斗活塞,向漏斗中加入水,分液漏斗内水面不下降,说明气密性良好);③先加固体,后加液体;④把集气瓶装满水;⑤等气泡连续均匀冒出后,再收集气体。 可以简单概括为:先连后查;先查后装;先固后液;最后收集。 [讲解] 1.验满方法 排水法收集——看到瓶中水全部排尽,表示已收集满。 向上排空气法收集——把带火星的木条放到瓶口,若木条复燃,则已收集满。 2.氧气的检验 带火星的木条伸入集气瓶中,若木条复燃,则是氧气。 3.放置方法 正放在实验台上,并盖上毛玻璃片。 [过渡]为什么制取氧气还需要加入少量的二氧化锰呢 认识催化剂和催化作用 [总结](1)催化剂:在化学反应中能增大化学反应速率,但本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生变化的物质。催化剂在化学反应中所起的作用叫催化作用。 (2)可以通过分液漏斗控制反应物的量,从而控制反应速率 认识发生和收集装置 总结: 排水法—不易溶于水; 向上排空气法—密度比空气大; 向上排空气法收集时导管伸到集气瓶底部,这样利于把集气瓶中的空气排尽 [交流讨论]学习常见的气体收集方法及其选择的理由 区分氧气的验满和检验 阅读:阅读教材P53催化剂内容 小组讨论交流,记录讨论结果 [交流讨论]请你根据上述实验原理推测实验中需要用到的仪器 联系实际,体现“学以致用”的原则,培养学生环保意识 培养学生概括能力

续表

(2)催化作用:催化剂在化学反应中所起的作用。 (3)催化剂的特点 “一变”:能改变(加快或减慢)其他物质的反应速率; “两不变”:自身的质量和化学性质不变。 [提问]催化剂能改变化学反应速率,这里的改变是只能加快反应速率吗 [举例说明]催化剂不只可以加快化学反应速率,也可以减慢,如在轮胎中加入炭黑、氧化锌(ZnO)和二氧化钛(TiO2)等物质,可以减缓橡胶老化。在食用油中加入没食子酸丙酯可以抑制食用油变质。 [提问]只有二氧化锰可以催化过氧化氢吗 [总结]催化剂有很多种,如氯化铁、水泥块和鲜土豆中所含的生物酶等,都可以加快过氧化氢的反应速率。 [拓展]催化剂在化工生产中具有非常广泛的应用,生产化肥、农药、多种化工原料等都会用到催化剂,所以催化剂有非常广阔的发展前景。 [总结]催化剂只能改变物质的反应速率,不能增加或减少生成物的质量。 三、高锰酸钾制取氧气 [实验原理]高锰酸钾锰酸钾+二氧化锰+氧气(高锰酸钾为一种暗紫色固体) [提出问题]请学生根据上述实验原理推测实验中需要用到的仪器。 [总结]实验试剂为固体,且反应需要加热,所以选用的反应容器为试管,另外还需要酒精灯进行加热,制取的氧气需要收集起来,所以需要集气瓶,另外实验时需要夹持装置铁架台。 [实验装置] [讲解]在使用该实验装置进行实验时,还有一些注意事项: (1)试管口略向下倾斜,防止冷凝水流至热的试管底部,避免试管炸裂。 (2)导管不能伸入太长,便于气体的导出。 (3)试管口放一团棉花,防止加热时试管内的粉末状物质进入导管。 [实验步骤]教师演示实验室用高锰酸钾制取氧气。 [总结]加热高锰酸钾制取氧气的主要实验步骤: ①查:组装仪器,检查装置的气密性; ②装:把试剂装入试管内,使之平铺在试管底部,管口塞一小团棉花,用带导管的单孔橡胶塞塞紧试管口; ③定:用铁夹夹持试管,并固定在铁架台上; ④点:点燃酒精灯加热(记得预热); ⑤收:用排水法收集氧气(等气泡连续均匀冒出时再开始收集); ⑥离:实验完毕,先把导气管从水槽中移出水面(防止水倒吸回热的试管,使试管炸裂); 明确实验室用高锰酸钾制取氧气的注意事项 学生认真观察实验,明确实验步骤 交流讨论 [学生分析]得出分解反应的概念、特点 初步总结制取气体装置分为发生装置和收集装置 初步学会根据物质的性质决定气体的收集方法 学会氧气的验满和检验 激发学生学习兴趣 体会实验规范性的重要性 联系实际,体现“学以致用”的原则,培养学生的环保意识

续表

⑦熄:熄灭酒精灯。 可简化为:查—装—定—点—收—离—熄 谐音记忆为:茶—庄—定—点—收—利—息 (每个字代表一个步骤:①查②装③定④点⑤收⑥离⑦熄)。 四、分解反应 [引导、交流、分析]分析下列两个化学反应有什么共同的特征 高锰酸钾锰酸钾+二氧化锰+氧气 过氧化氢水+氧气 由一种物质生成两种或两种以上新物质的反应称为分解反应。 [总结]分析化合反应与分解反应。 反应类型反应物种数生成物种数反应特点化合反应两种或两种以上一种“多变一”分解反应一种两种或两种以上“一变多”

五、氯酸钾和二氧化锰混合加热制氧气 氯酸钾(KClO3)氯化钾(KCl)+氧气(O2)。 总结催化剂的特点 落实高锰酸钾制取氧气的探究过程,初步了解科学探究的基本过程 锻炼学生自主学习、提取信息的能力 培养学生实验动手能力和严谨的思维方式,了解实验在科学探究中的重要作用 利用对比、分类思想学习化学,培养学生的科学思维

课堂小结

学习氧气的制取是学生学习物质制备的开始,因此应将重点放在制备气体的基本思路上,为后续二氧化碳的制备探究打好基础。对于氧气的制备,教材首先从工业制取氧气说起,然后介绍了高锰酸钾和过氧化氢制取氧气,这两种制取氧气的方法,可以从反应的条件和反应物的状态上初步认识两者发生装置的区别。对于催化剂的探究,教材通过三个对照实验展开,让学生认识实验是化学探究的重要手段,并进一步了解探究的基本思路。最后分解反应的学习可以和化合反应对照学习。

板书设计 第3节 氧气的制备 1.从空气中分离出氧气 2.利用化学反应制备氧气 (1)过氧化氢溶液和二氧化锰 过氧化氢(H2O2)水(H2O)+氧气(O2) (2)加热高锰酸钾 高锰酸钾(KMnO4)锰酸钾(K2MnO4)+二氧化锰(MnO2)+氧气(O2) (3)氯酸钾和二氧化锰混合加热制氧气 氯酸钾(KClO3)氯化钾(KCl)+氧气(O2) 3.认识催化剂和催化作用 4.分解反应

教学反思 本课题的实验较多,教师要做好示范,让学生掌握正确的实验操作,形成良好的实验习惯。本课题有丰富的联系实际的内容,帮助学生理解实验中的一些现象,学生学得生动,学得主动,我们教师更应更新观念,倡导自主探究、实践体验和合作交流的学习方式,敢于质疑、敢于创新,追求卓越。

同课章节目录