第二单元 第5-6课 动荡变化中的春秋时期、战国时期的社会变革(预习衔接.夯实基础.含解析)-2025-2026学年七年级上册历史统编版(2024)

文档属性

| 名称 | 第二单元 第5-6课 动荡变化中的春秋时期、战国时期的社会变革(预习衔接.夯实基础.含解析)-2025-2026学年七年级上册历史统编版(2024) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 66.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-17 21:53:44 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

预习衔接.夯实基础 春秋战国时期

一.选择题(共16小题)

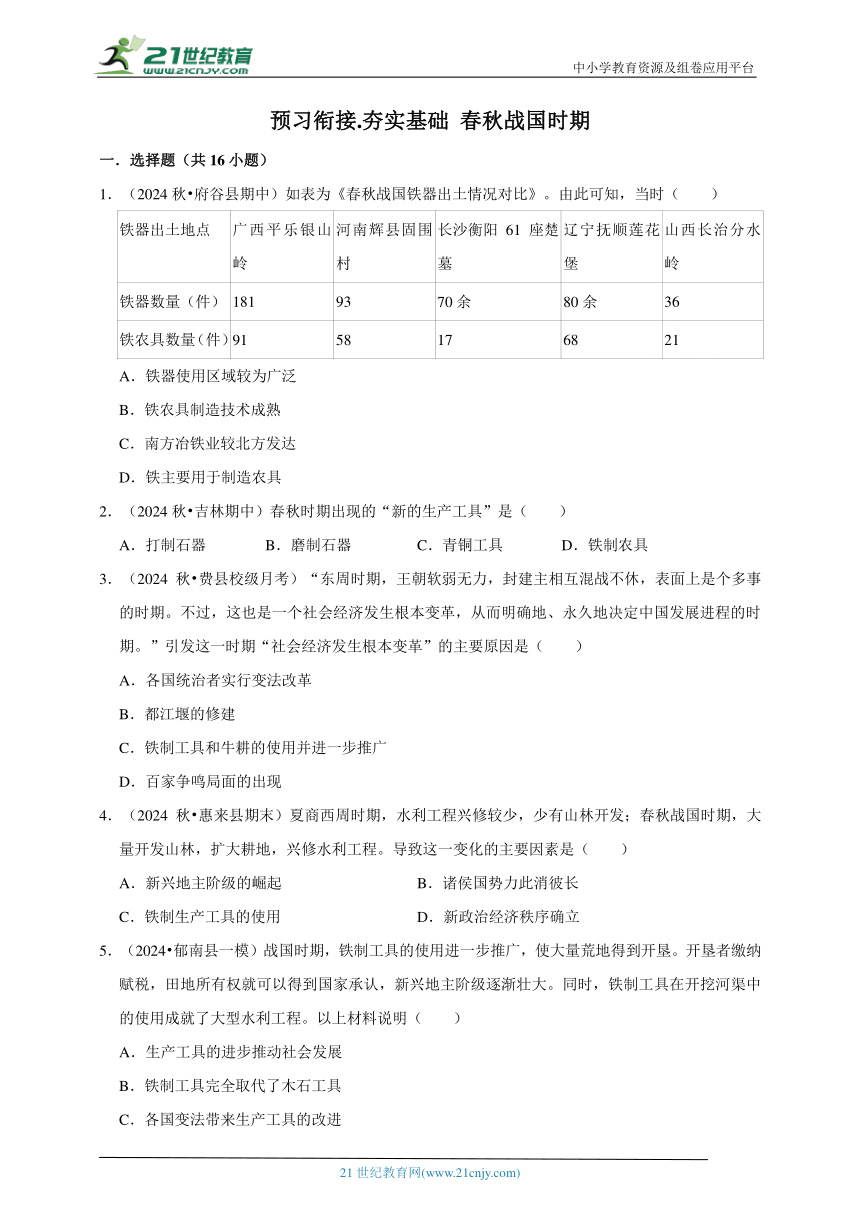

1.(2024秋 府谷县期中)如表为《春秋战国铁器出土情况对比》。由此可知,当时( )

铁器出土地点 广西平乐银山岭 河南辉县固围村 长沙衡阳61座楚墓 辽宁抚顺莲花堡 山西长治分水岭

铁器数量(件) 181 93 70余 80余 36

铁农具数量(件) 91 58 17 68 21

A.铁器使用区域较为广泛

B.铁农具制造技术成熟

C.南方冶铁业较北方发达

D.铁主要用于制造农具

2.(2024秋 吉林期中)春秋时期出现的“新的生产工具”是( )

A.打制石器 B.磨制石器 C.青铜工具 D.铁制农具

3.(2024秋 费县校级月考)“东周时期,王朝软弱无力,封建主相互混战不休,表面上是个多事的时期。不过,这也是一个社会经济发生根本变革,从而明确地、永久地决定中国发展进程的时期。”引发这一时期“社会经济发生根本变革”的主要原因是( )

A.各国统治者实行变法改革

B.都江堰的修建

C.铁制工具和牛耕的使用并进一步推广

D.百家争鸣局面的出现

4.(2024秋 惠来县期末)夏商西周时期,水利工程兴修较少,少有山林开发;春秋战国时期,大量开发山林,扩大耕地,兴修水利工程。导致这一变化的主要因素是( )

A.新兴地主阶级的崛起 B.诸侯国势力此消彼长

C.铁制生产工具的使用 D.新政治经济秩序确立

5.(2024 郁南县一模)战国时期,铁制工具的使用进一步推广,使大量荒地得到开垦。开垦者缴纳赋税,田地所有权就可以得到国家承认,新兴地主阶级逐渐壮大。同时,铁制工具在开挖河渠中的使用成就了大型水利工程。以上材料说明( )

A.生产工具的进步推动社会发展

B.铁制工具完全取代了木石工具

C.各国变法带来生产工具的改进

D.水利工程为国家统一创造条件

6.(2024 济宁三模)春秋时期,贵族开始禁止用牛祭祀宗庙;战国时期,秦国规定“盗牛者加(枷刑)”。这一现象反映了当时( )

A.祖先崇拜的消失 B.私有土地的出现

C.生产方式的变革 D.兼并战争的影响

7.(2024 枣庄一模)斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:“东周时期朝廷软弱无力,列国相互混战不休,表面上看来是个多事之秋。不过,这也是一个社会经济发生根本变革从而永久地决定中国发展进程的时期。”其中“社会经济发生根本变革”指的是( )

A.重农抑商的实施 B.牛耕推广到全国

C.铁制农具的使用 D.刀耕火种的消失

8.(2024秋 五华县期中)周初分封,据称有七十一国。春秋之时,“弑君三十六,亡国五十二”。及至战国,只剩下七雄争强。这反映出当时历史发展的趋势是( )

A.诸侯争霸 B.民族交融 C.走向统一 D.中央集权

9.(2024秋 滦州市期中)商鞅变法作为战国时期各国变法中最为全面、最为彻底的一次变法,废除了旧的经济、政治制度,建立了全新的经济、政治体制,从而顺应了时代发展潮流。材料描述了商鞅变法的( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.意义

10.(2024 鼓楼区校级模拟)《史记 商君列传》记载:“令民为什伍,而相牧司连坐。告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼……”。这反映了商鞅变法( )

A.注重法治,稳定社会秩序

B.承认土地私有,发展经济

C.推行县制,便于国家管理

D.推动民族交融,富国强兵

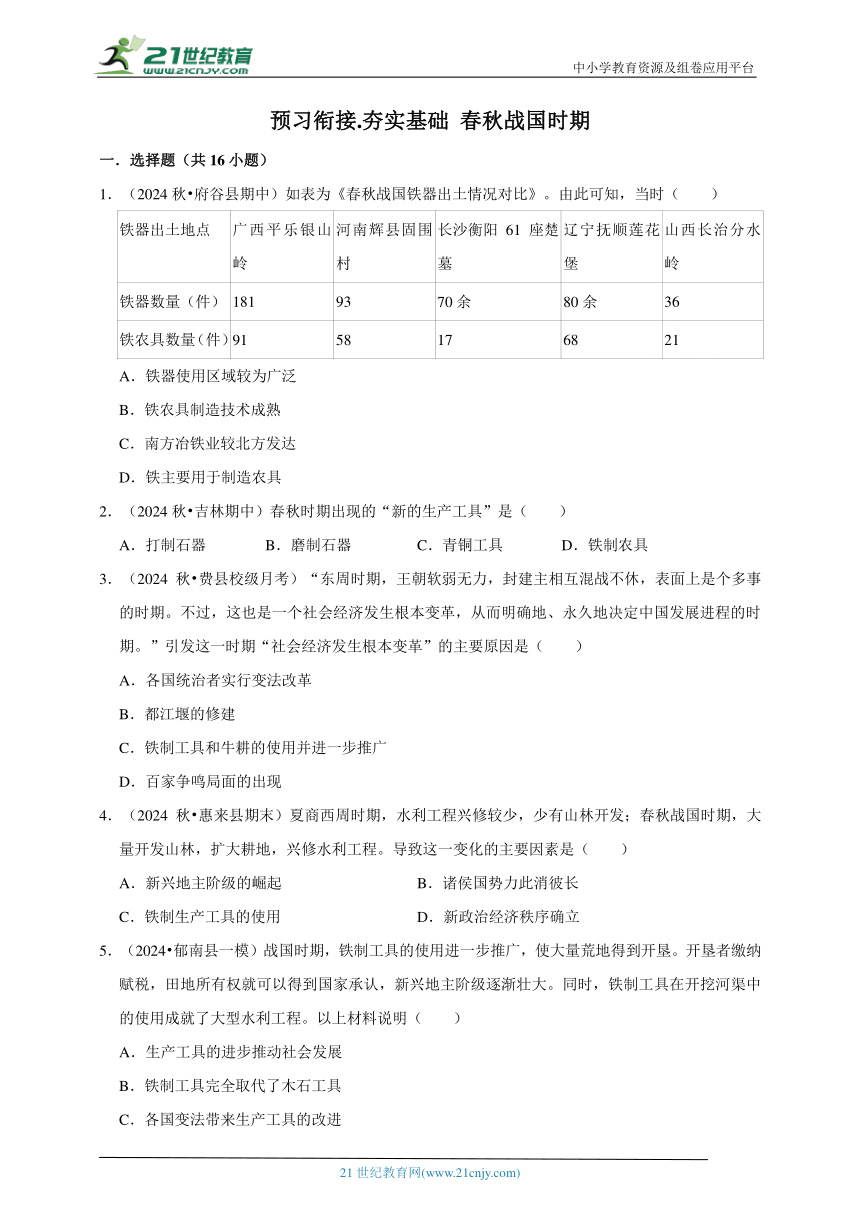

11.(2024秋 崂山区期末)如图是一位同学绘制的有关战国时期历史发展的思维导图。图中①处应填写的正确内容是( )

A.周平王迁都洛邑 B.社会生产力发展

C.齐桓公称霸中原 D.百家争鸣的出现

12.(2024秋 昂仁县期中)费正清在《中国传统与变迁》中说:“中国之所以能成为世界上最伟大的国家之一,有一部分应该归功于他们的文字。”我国最早出现的文字是( )

A.甲骨文 B.金文 C.小篆 D.隶书

13.(2016 青岛)《史记 商君列传》记载:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者……后五月而秦孝公卒,太子立…遂灭商君之家。”这段材料说明( )

A.商鞅变法失败的原因是触犯了奴隶主贵族利益

B.社会改革必须顺应历史潮流

C.太子即位后顺应民心处死商鞅

D.改革可能遇到重重阻力,会付出沉重代价

14.(2024秋 农安县期中)根据史书记载,西周初年的国家有800多个,到了春秋初年,还剩下170多个,战国之初,只有十几个了。这则材料反映出该时期历史发展的最突出趋势是( )

A.国家逐步走向统一 B.国家数量由多到少

C.诸侯由弱变强 D.周天子由强变弱

15.(2024秋 驿城区校级期末)某历史学习兴趣小组对战国时期的历史开展研究性学习活动,他们拟定了以下研究主题,其中最合适的是( )

A.新旧交替:社会剧烈变革的时代

B.反抗暴秦:宁有种乎的悲壮呐喊

C.道教产生:奠定传统文化的根基

D.逐鹿天下:争夺帝位的楚汉之争

16.(2024秋 黄石期末)工程浩大的都江堰,不仅奠定了两千年的防洪基础,而且使灌溉面积逐步扩大到约七十万公顷,成都平原自此成为良田万顷的“天府之国”。这表明都江堰的修建( )

A.为秦朝完成统一奠定基础

B.代表当时科技的最高成就

C.成功解决黄河流域的水患

D.促进区域内社会经济发展

预习衔接.夯实基础 春秋战国时期

参考答案与试题解析

一.选择题(共16小题)

1.(2024秋 府谷县期中)如表为《春秋战国铁器出土情况对比》。由此可知,当时( )

铁器出土地点 广西平乐银山岭 河南辉县固围村 长沙衡阳61座楚墓 辽宁抚顺莲花堡 山西长治分水岭

铁器数量(件) 181 93 70余 80余 36

铁农具数量(件) 91 58 17 68 21

A.铁器使用区域较为广泛

B.铁农具制造技术成熟

C.南方冶铁业较北方发达

D.铁主要用于制造农具

【分析】本题考查铁器的广泛使用,学生根据所学知识和题干信息进行解答即可。

【解答】根据题干“《春秋战国铁器出土情况对比》”中不同地区铁器数量和铁农具数量的变化可知,铁器的使用范围比较广泛,A项正确;仅从题干中铁器和铁农具的数量,无法推断出当时铁农具制造技术成熟,排除B项;虽然广西和长沙地处南方,但是并不能代表整个南方地区,因此南方冶铁业较北方发达,与题意不符,排除C项;题干并未说明铁的用途,无法得出铁主要用于制造农具,排除D项。

故选:A。

【点评】本题以铁器的广泛使用为切入点,考查学生对基础知识的掌握和分析题干信息的能力。

2.(2024秋 吉林期中)春秋时期出现的“新的生产工具”是( )

A.打制石器 B.磨制石器 C.青铜工具 D.铁制农具

【分析】本题考查了春秋战国时期铁器的使用和牛耕的推广,需要学生结合春秋战国时期生产力进步的相关知识作出回答。

【解答】A.打制石器是旧石器时代的生产工具,故A项错误;

B.磨制石器是新石器时代的生产工具,故B项错误;

C.青铜工具开始出现在公元前2000年左右的二里头文明,故C项错误;

D.据所学知识可知,春秋时期,我国开始出现铁制农具和牛耕,战国时期进一步推广,铁农具和牛耕的推广,使土地利用率和农作物的产量显著提高,促进了生产力的发展,故D项正确。

故选:D。

【点评】本题以春秋战国时期铁器的使用和牛耕的推广为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

3.(2024秋 费县校级月考)“东周时期,王朝软弱无力,封建主相互混战不休,表面上是个多事的时期。不过,这也是一个社会经济发生根本变革,从而明确地、永久地决定中国发展进程的时期。”引发这一时期“社会经济发生根本变革”的主要原因是( )

A.各国统治者实行变法改革

B.都江堰的修建

C.铁制工具和牛耕的使用并进一步推广

D.百家争鸣局面的出现

【分析】本题考查中国古代的农业生产方式。需要掌握铁犁牛耕的出现。解题的关键是对材料的解读与分析,结合春秋战国时期农业特点解答即可。

【解答】依据材料,结合所学可知,东周时期即春秋战国时期,其经济上的社会大变革是指铁犁牛耕的出现和使用,故C项正确。

故选:C。

【点评】本题考查对铁犁牛耕的出现的把握,旨在考查学生解读材料、运用所学知识解决问题的能力。

4.(2024秋 惠来县期末)夏商西周时期,水利工程兴修较少,少有山林开发;春秋战国时期,大量开发山林,扩大耕地,兴修水利工程。导致这一变化的主要因素是( )

A.新兴地主阶级的崛起 B.诸侯国势力此消彼长

C.铁制生产工具的使用 D.新政治经济秩序确立

【分析】本题考查春秋战国时期铁制农具和牛耕推广的相关内容,准确解读材料信息,掌握基础知识。

【解答】A.“新兴地主阶级的崛起”属于生产力水平提高的影响,排除A。

B.“诸侯国势力此消彼长”属于兼并战争的影响,排除B。

C.据材料“春秋战国时期,大量开发山林,扩大耕地,兴修水利工程。”及所学可知,春秋战国时期,铁制生产工具的使用提高了生产力水平,有助于开垦出大量的荒地,为了适应农作物灌溉的需要,各国兴修了一些水利工程,促进了农业经济的发展,故C正确。

D.春秋战国时期并未建立起新的政治经济秩序,排除D。

故选:C。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确识记理解春秋战国时期铁制农具和牛耕推广的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

5.(2024 郁南县一模)战国时期,铁制工具的使用进一步推广,使大量荒地得到开垦。开垦者缴纳赋税,田地所有权就可以得到国家承认,新兴地主阶级逐渐壮大。同时,铁制工具在开挖河渠中的使用成就了大型水利工程。以上材料说明( )

A.生产工具的进步推动社会发展

B.铁制工具完全取代了木石工具

C.各国变法带来生产工具的改进

D.水利工程为国家统一创造条件

【分析】本题考查春秋战国时期铁器的使用和牛耕的推广,掌握相关的基础知识。

【解答】据题干“战国时期,铁制工具的使用进一步推广,使大量荒地得到开垦。开垦者缴纳赋税,田地所有权就可以得到国家承认,新兴地主阶级逐渐壮大。同时,铁制工具在开挖河渠中的使用成就了大型水利工程”可知,这说明生产工具的进步推动社会发展,提高了社会生产力。故A符合题意;题干材料说明生产工具的进步推动社会发展,不能说明铁制工具完全取代了木石工具、各国变法带来生产工具的改进、水利工程为国家统一创造条件,排除BCD。

故选:A。

【点评】本题考查春秋战国时期铁器的使用和牛耕的推广,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道题干材料说明生产工具的进步推动社会发展。

6.(2024 济宁三模)春秋时期,贵族开始禁止用牛祭祀宗庙;战国时期,秦国规定“盗牛者加(枷刑)”。这一现象反映了当时( )

A.祖先崇拜的消失 B.私有土地的出现

C.生产方式的变革 D.兼并战争的影响

【分析】本题考查牛耕的出现和推广,知道题干现象反映了当时生产方式的变革。

【解答】春秋末年,牛耕出现,战国时期进一步推广。为保护牛,各国禁止宰杀耕牛,加大对盗牛者的惩罚。故题干现象反映了当时生产方式的变革。春秋时期,贵族开始禁止用牛祭祀宗庙不能说明祖先崇拜的消失;题干现象不能反映私有土地的出现、兼并战争的影响。故ABD不符合题意。

故选:C。

【点评】本题考查牛耕的出现和推广,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

7.(2024 枣庄一模)斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:“东周时期朝廷软弱无力,列国相互混战不休,表面上看来是个多事之秋。不过,这也是一个社会经济发生根本变革从而永久地决定中国发展进程的时期。”其中“社会经济发生根本变革”指的是( )

A.重农抑商的实施 B.牛耕推广到全国

C.铁制农具的使用 D.刀耕火种的消失

【分析】本题考查中国古代的农业生产方式。需要掌握铁犁牛耕的出现。解题的关键是对材料的解读与分析,结合春秋战国时期农业特点解答即可。

【解答】依据材料,结合所学可知,东周时期即春秋战国时期,其经济上的社会大变革是指铁犁牛耕的出现和使用,故C项正确。A项是经济政策,不是经济上的大变革,排除。B项是在汉代,排除。D项不符合史实,排除。

故选:C。

【点评】本题考查对铁犁牛耕的出现的把握,旨在考查学生解读材料、运用所学知识解决问题的能力。

8.(2024秋 五华县期中)周初分封,据称有七十一国。春秋之时,“弑君三十六,亡国五十二”。及至战国,只剩下七雄争强。这反映出当时历史发展的趋势是( )

A.诸侯争霸 B.民族交融 C.走向统一 D.中央集权

【分析】本题考查春秋战国时期的历史发展趋势,学生根据所学知识和题干信息进行解答即可。

【解答】根据题干信息“周初分封,据称有七十一国。春秋之时,‘弑君三十六,亡国五十二’。及至战国,只剩下七雄争强”并结合所学知识可知,春秋时期的争霸战争使得一些诸侯国被消灭,出现了疆域较大的国家,这些国家在客观上有利于国家的统一,因此选项“走向统一”符合题意,C项正确;诸侯争霸是导致当时诸侯国数量减少的原因,而非历史发展趋势,排除A项;当时诸侯国数量减少的原因是由于诸侯之间的兼并战争,客观上促进了民族融合,但不是当时的历史发展趋势,排除B项;中央集权建立于秦朝,与题意不符,排除D项。

故选:C。

【点评】本题以春秋战国时期的发展趋势为切入点,考查学生对基础知识的掌握和分析题干信息的能力。

9.(2024秋 滦州市期中)商鞅变法作为战国时期各国变法中最为全面、最为彻底的一次变法,废除了旧的经济、政治制度,建立了全新的经济、政治体制,从而顺应了时代发展潮流。材料描述了商鞅变法的( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.意义

【分析】本题主要考查了商鞅变法等知识,掌握相关基础知识。

【解答】根据“商鞅变法作为战国时期各国变法中最为全面、最为彻底的一次变法,废除了旧的经济、政治制度,建立了全新的经济、政治体制,从而顺应了时代发展潮流”可知,题干材料是对商鞅变法的历史意义的描述;经过商鞅变法,秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。故D符合题意;商鞅变法的背景是战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力不断提高,新兴地主阶级的势力增强,排除A;商鞅变法的目的是为适应社会政治经济的变化,以求富国强兵,在兼并战争中取胜,排除B;商鞅变法的内容包括政治、经济、军事等内容,排除C。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记商鞅变法等知识。

10.(2024 鼓楼区校级模拟)《史记 商君列传》记载:“令民为什伍,而相牧司连坐。告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼……”。这反映了商鞅变法( )

A.注重法治,稳定社会秩序

B.承认土地私有,发展经济

C.推行县制,便于国家管理

D.推动民族交融,富国强兵

【分析】本题主要考查学生对商鞅变法相关知识的掌握,公元前356年,商鞅在秦孝公支持下开始变法。

【解答】据题干“令民为什伍,而相牧司连坐。告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼……”。结合所学可知,这反映了商鞅变法注重法治,稳定社会秩序。结合所学可知,公元前356年,商鞅在秦孝公支持下开始变法。商鞅采取了一系列的措施,使得秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的封建国家,为秦灭六国,统一中国打下了坚实的基础。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生对商鞅变法相关知识的掌握,重点识记内容与影响。

11.(2024秋 崂山区期末)如图是一位同学绘制的有关战国时期历史发展的思维导图。图中①处应填写的正确内容是( )

A.周平王迁都洛邑 B.社会生产力发展

C.齐桓公称霸中原 D.百家争鸣的出现

【分析】本题考查战国时期社会发展的相关史实,掌握相关基础知识。

【解答】据思维导图并结合所学知,伴随着社会生产力发展,地主阶级势力增强,各国纷纷变法改革,促进了社会的转型,中国逐步由奴隶社会向封建社会过渡。ACD三项与图中“地主阶级势力增强”没有必然联系,排除。

故选:B。

【点评】本题考查学生的识记和分析能力,掌握战国时期社会发展的相关史实。

12.(2024秋 昂仁县期中)费正清在《中国传统与变迁》中说:“中国之所以能成为世界上最伟大的国家之一,有一部分应该归功于他们的文字。”我国最早出现的文字是( )

A.甲骨文 B.金文 C.小篆 D.隶书

【分析】本题主要考查了文字演变的有关内容,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析,从而得出结论。

【解答】据所学知识,我国很早就有文字了,我国有文字可考的历史是商朝的甲骨文,刻在龟甲兽骨上文字叫甲骨文,甲骨文已经具备了现在汉字结构的基本形式,是一种比较成熟的文字,我们今天的文字来源于甲骨文,甲骨文是我国发现最早比较成熟的文字。

故选:A。

【点评】本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记文字演变的相关知识点。

13.(2016 青岛)《史记 商君列传》记载:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者……后五月而秦孝公卒,太子立…遂灭商君之家。”这段材料说明( )

A.商鞅变法失败的原因是触犯了奴隶主贵族利益

B.社会改革必须顺应历史潮流

C.太子即位后顺应民心处死商鞅

D.改革可能遇到重重阻力,会付出沉重代价

【分析】本题考查学生对商鞅变法的认识。

【解答】注意抓住题干中的关键信息“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者”“秦孝公卒,太子立…遂灭商君之家”,联系所学可知,商鞅变法中根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权,触及到旧贵族的利益,遭到他们的反对,商鞅最后惨遭车裂而死。故说明改革可能遇到重重阻力,甚至会付出沉重代价。

故选:D。

【点评】本题难度不大,主要考查学生的识记能力和分析能力。注意扎实掌握商鞅变法的主要内容、结果、影响等。

14.(2024秋 农安县期中)根据史书记载,西周初年的国家有800多个,到了春秋初年,还剩下170多个,战国之初,只有十几个了。这则材料反映出该时期历史发展的最突出趋势是( )

A.国家逐步走向统一 B.国家数量由多到少

C.诸侯由弱变强 D.周天子由强变弱

【分析】本题考查题干所给材料所反映的历史发展的趋势,着重理解春秋争霸的影响.

【解答】据“西周初年的国家有800多个,到了春秋初年,还剩下170多个,战国之初,只有十几个了”可知,通过春秋争霸和战国争雄,国家越来越少,国家趋向统一。

故选:A。

【点评】本题主要考查春秋争霸和战国争雄的影响.考查学生运用所学知识解决问题的能力.

15.(2024秋 驿城区校级期末)某历史学习兴趣小组对战国时期的历史开展研究性学习活动,他们拟定了以下研究主题,其中最合适的是( )

A.新旧交替:社会剧烈变革的时代

B.反抗暴秦:宁有种乎的悲壮呐喊

C.道教产生:奠定传统文化的根基

D.逐鹿天下:争夺帝位的楚汉之争

【分析】本题考查学生对战国相关史实的掌握情况。

【解答】注意抓住题干中的关键信息“战国时期的历史”,联系所学可知,战国时期各国纷纷变法,社会剧烈变革。B是发生在秦朝的史实,C是发生在东汉的史实,D是秦朝灭亡之后刘邦项羽争夺帝位的史实。

故选:A。

【点评】本题难度不大,主要考查学生的识记能力。

16.(2024秋 黄石期末)工程浩大的都江堰,不仅奠定了两千年的防洪基础,而且使灌溉面积逐步扩大到约七十万公顷,成都平原自此成为良田万顷的“天府之国”。这表明都江堰的修建( )

A.为秦朝完成统一奠定基础

B.代表当时科技的最高成就

C.成功解决黄河流域的水患

D.促进区域内社会经济发展

【分析】本题主要考查都江堰的修建的意义的相关史实,识读题干材料是解答本题的关键。

【解答】据“工程浩大的都江堰,不仅奠定了两千年的防洪基础,而且使灌溉面积逐步扩大到约七十万公顷,成都平原自此成为良田万顷的‘天府之国’。”可知,这表明都江堰的修建促进了成都平原这一区域内社会经济的发展,D项正确;A项与题干主旨无关,排除;B在题干材料中未有体现,排除C项;都江堰修建在长江支流岷江流域,C项说法错误,排除。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生准确解读题干信息以及理解问题的能力。理解并识记都江堰的修建的意义的相关史实。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

预习衔接.夯实基础 春秋战国时期

一.选择题(共16小题)

1.(2024秋 府谷县期中)如表为《春秋战国铁器出土情况对比》。由此可知,当时( )

铁器出土地点 广西平乐银山岭 河南辉县固围村 长沙衡阳61座楚墓 辽宁抚顺莲花堡 山西长治分水岭

铁器数量(件) 181 93 70余 80余 36

铁农具数量(件) 91 58 17 68 21

A.铁器使用区域较为广泛

B.铁农具制造技术成熟

C.南方冶铁业较北方发达

D.铁主要用于制造农具

2.(2024秋 吉林期中)春秋时期出现的“新的生产工具”是( )

A.打制石器 B.磨制石器 C.青铜工具 D.铁制农具

3.(2024秋 费县校级月考)“东周时期,王朝软弱无力,封建主相互混战不休,表面上是个多事的时期。不过,这也是一个社会经济发生根本变革,从而明确地、永久地决定中国发展进程的时期。”引发这一时期“社会经济发生根本变革”的主要原因是( )

A.各国统治者实行变法改革

B.都江堰的修建

C.铁制工具和牛耕的使用并进一步推广

D.百家争鸣局面的出现

4.(2024秋 惠来县期末)夏商西周时期,水利工程兴修较少,少有山林开发;春秋战国时期,大量开发山林,扩大耕地,兴修水利工程。导致这一变化的主要因素是( )

A.新兴地主阶级的崛起 B.诸侯国势力此消彼长

C.铁制生产工具的使用 D.新政治经济秩序确立

5.(2024 郁南县一模)战国时期,铁制工具的使用进一步推广,使大量荒地得到开垦。开垦者缴纳赋税,田地所有权就可以得到国家承认,新兴地主阶级逐渐壮大。同时,铁制工具在开挖河渠中的使用成就了大型水利工程。以上材料说明( )

A.生产工具的进步推动社会发展

B.铁制工具完全取代了木石工具

C.各国变法带来生产工具的改进

D.水利工程为国家统一创造条件

6.(2024 济宁三模)春秋时期,贵族开始禁止用牛祭祀宗庙;战国时期,秦国规定“盗牛者加(枷刑)”。这一现象反映了当时( )

A.祖先崇拜的消失 B.私有土地的出现

C.生产方式的变革 D.兼并战争的影响

7.(2024 枣庄一模)斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:“东周时期朝廷软弱无力,列国相互混战不休,表面上看来是个多事之秋。不过,这也是一个社会经济发生根本变革从而永久地决定中国发展进程的时期。”其中“社会经济发生根本变革”指的是( )

A.重农抑商的实施 B.牛耕推广到全国

C.铁制农具的使用 D.刀耕火种的消失

8.(2024秋 五华县期中)周初分封,据称有七十一国。春秋之时,“弑君三十六,亡国五十二”。及至战国,只剩下七雄争强。这反映出当时历史发展的趋势是( )

A.诸侯争霸 B.民族交融 C.走向统一 D.中央集权

9.(2024秋 滦州市期中)商鞅变法作为战国时期各国变法中最为全面、最为彻底的一次变法,废除了旧的经济、政治制度,建立了全新的经济、政治体制,从而顺应了时代发展潮流。材料描述了商鞅变法的( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.意义

10.(2024 鼓楼区校级模拟)《史记 商君列传》记载:“令民为什伍,而相牧司连坐。告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼……”。这反映了商鞅变法( )

A.注重法治,稳定社会秩序

B.承认土地私有,发展经济

C.推行县制,便于国家管理

D.推动民族交融,富国强兵

11.(2024秋 崂山区期末)如图是一位同学绘制的有关战国时期历史发展的思维导图。图中①处应填写的正确内容是( )

A.周平王迁都洛邑 B.社会生产力发展

C.齐桓公称霸中原 D.百家争鸣的出现

12.(2024秋 昂仁县期中)费正清在《中国传统与变迁》中说:“中国之所以能成为世界上最伟大的国家之一,有一部分应该归功于他们的文字。”我国最早出现的文字是( )

A.甲骨文 B.金文 C.小篆 D.隶书

13.(2016 青岛)《史记 商君列传》记载:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者……后五月而秦孝公卒,太子立…遂灭商君之家。”这段材料说明( )

A.商鞅变法失败的原因是触犯了奴隶主贵族利益

B.社会改革必须顺应历史潮流

C.太子即位后顺应民心处死商鞅

D.改革可能遇到重重阻力,会付出沉重代价

14.(2024秋 农安县期中)根据史书记载,西周初年的国家有800多个,到了春秋初年,还剩下170多个,战国之初,只有十几个了。这则材料反映出该时期历史发展的最突出趋势是( )

A.国家逐步走向统一 B.国家数量由多到少

C.诸侯由弱变强 D.周天子由强变弱

15.(2024秋 驿城区校级期末)某历史学习兴趣小组对战国时期的历史开展研究性学习活动,他们拟定了以下研究主题,其中最合适的是( )

A.新旧交替:社会剧烈变革的时代

B.反抗暴秦:宁有种乎的悲壮呐喊

C.道教产生:奠定传统文化的根基

D.逐鹿天下:争夺帝位的楚汉之争

16.(2024秋 黄石期末)工程浩大的都江堰,不仅奠定了两千年的防洪基础,而且使灌溉面积逐步扩大到约七十万公顷,成都平原自此成为良田万顷的“天府之国”。这表明都江堰的修建( )

A.为秦朝完成统一奠定基础

B.代表当时科技的最高成就

C.成功解决黄河流域的水患

D.促进区域内社会经济发展

预习衔接.夯实基础 春秋战国时期

参考答案与试题解析

一.选择题(共16小题)

1.(2024秋 府谷县期中)如表为《春秋战国铁器出土情况对比》。由此可知,当时( )

铁器出土地点 广西平乐银山岭 河南辉县固围村 长沙衡阳61座楚墓 辽宁抚顺莲花堡 山西长治分水岭

铁器数量(件) 181 93 70余 80余 36

铁农具数量(件) 91 58 17 68 21

A.铁器使用区域较为广泛

B.铁农具制造技术成熟

C.南方冶铁业较北方发达

D.铁主要用于制造农具

【分析】本题考查铁器的广泛使用,学生根据所学知识和题干信息进行解答即可。

【解答】根据题干“《春秋战国铁器出土情况对比》”中不同地区铁器数量和铁农具数量的变化可知,铁器的使用范围比较广泛,A项正确;仅从题干中铁器和铁农具的数量,无法推断出当时铁农具制造技术成熟,排除B项;虽然广西和长沙地处南方,但是并不能代表整个南方地区,因此南方冶铁业较北方发达,与题意不符,排除C项;题干并未说明铁的用途,无法得出铁主要用于制造农具,排除D项。

故选:A。

【点评】本题以铁器的广泛使用为切入点,考查学生对基础知识的掌握和分析题干信息的能力。

2.(2024秋 吉林期中)春秋时期出现的“新的生产工具”是( )

A.打制石器 B.磨制石器 C.青铜工具 D.铁制农具

【分析】本题考查了春秋战国时期铁器的使用和牛耕的推广,需要学生结合春秋战国时期生产力进步的相关知识作出回答。

【解答】A.打制石器是旧石器时代的生产工具,故A项错误;

B.磨制石器是新石器时代的生产工具,故B项错误;

C.青铜工具开始出现在公元前2000年左右的二里头文明,故C项错误;

D.据所学知识可知,春秋时期,我国开始出现铁制农具和牛耕,战国时期进一步推广,铁农具和牛耕的推广,使土地利用率和农作物的产量显著提高,促进了生产力的发展,故D项正确。

故选:D。

【点评】本题以春秋战国时期铁器的使用和牛耕的推广为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

3.(2024秋 费县校级月考)“东周时期,王朝软弱无力,封建主相互混战不休,表面上是个多事的时期。不过,这也是一个社会经济发生根本变革,从而明确地、永久地决定中国发展进程的时期。”引发这一时期“社会经济发生根本变革”的主要原因是( )

A.各国统治者实行变法改革

B.都江堰的修建

C.铁制工具和牛耕的使用并进一步推广

D.百家争鸣局面的出现

【分析】本题考查中国古代的农业生产方式。需要掌握铁犁牛耕的出现。解题的关键是对材料的解读与分析,结合春秋战国时期农业特点解答即可。

【解答】依据材料,结合所学可知,东周时期即春秋战国时期,其经济上的社会大变革是指铁犁牛耕的出现和使用,故C项正确。

故选:C。

【点评】本题考查对铁犁牛耕的出现的把握,旨在考查学生解读材料、运用所学知识解决问题的能力。

4.(2024秋 惠来县期末)夏商西周时期,水利工程兴修较少,少有山林开发;春秋战国时期,大量开发山林,扩大耕地,兴修水利工程。导致这一变化的主要因素是( )

A.新兴地主阶级的崛起 B.诸侯国势力此消彼长

C.铁制生产工具的使用 D.新政治经济秩序确立

【分析】本题考查春秋战国时期铁制农具和牛耕推广的相关内容,准确解读材料信息,掌握基础知识。

【解答】A.“新兴地主阶级的崛起”属于生产力水平提高的影响,排除A。

B.“诸侯国势力此消彼长”属于兼并战争的影响,排除B。

C.据材料“春秋战国时期,大量开发山林,扩大耕地,兴修水利工程。”及所学可知,春秋战国时期,铁制生产工具的使用提高了生产力水平,有助于开垦出大量的荒地,为了适应农作物灌溉的需要,各国兴修了一些水利工程,促进了农业经济的发展,故C正确。

D.春秋战国时期并未建立起新的政治经济秩序,排除D。

故选:C。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确识记理解春秋战国时期铁制农具和牛耕推广的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

5.(2024 郁南县一模)战国时期,铁制工具的使用进一步推广,使大量荒地得到开垦。开垦者缴纳赋税,田地所有权就可以得到国家承认,新兴地主阶级逐渐壮大。同时,铁制工具在开挖河渠中的使用成就了大型水利工程。以上材料说明( )

A.生产工具的进步推动社会发展

B.铁制工具完全取代了木石工具

C.各国变法带来生产工具的改进

D.水利工程为国家统一创造条件

【分析】本题考查春秋战国时期铁器的使用和牛耕的推广,掌握相关的基础知识。

【解答】据题干“战国时期,铁制工具的使用进一步推广,使大量荒地得到开垦。开垦者缴纳赋税,田地所有权就可以得到国家承认,新兴地主阶级逐渐壮大。同时,铁制工具在开挖河渠中的使用成就了大型水利工程”可知,这说明生产工具的进步推动社会发展,提高了社会生产力。故A符合题意;题干材料说明生产工具的进步推动社会发展,不能说明铁制工具完全取代了木石工具、各国变法带来生产工具的改进、水利工程为国家统一创造条件,排除BCD。

故选:A。

【点评】本题考查春秋战国时期铁器的使用和牛耕的推广,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道题干材料说明生产工具的进步推动社会发展。

6.(2024 济宁三模)春秋时期,贵族开始禁止用牛祭祀宗庙;战国时期,秦国规定“盗牛者加(枷刑)”。这一现象反映了当时( )

A.祖先崇拜的消失 B.私有土地的出现

C.生产方式的变革 D.兼并战争的影响

【分析】本题考查牛耕的出现和推广,知道题干现象反映了当时生产方式的变革。

【解答】春秋末年,牛耕出现,战国时期进一步推广。为保护牛,各国禁止宰杀耕牛,加大对盗牛者的惩罚。故题干现象反映了当时生产方式的变革。春秋时期,贵族开始禁止用牛祭祀宗庙不能说明祖先崇拜的消失;题干现象不能反映私有土地的出现、兼并战争的影响。故ABD不符合题意。

故选:C。

【点评】本题考查牛耕的出现和推广,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

7.(2024 枣庄一模)斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:“东周时期朝廷软弱无力,列国相互混战不休,表面上看来是个多事之秋。不过,这也是一个社会经济发生根本变革从而永久地决定中国发展进程的时期。”其中“社会经济发生根本变革”指的是( )

A.重农抑商的实施 B.牛耕推广到全国

C.铁制农具的使用 D.刀耕火种的消失

【分析】本题考查中国古代的农业生产方式。需要掌握铁犁牛耕的出现。解题的关键是对材料的解读与分析,结合春秋战国时期农业特点解答即可。

【解答】依据材料,结合所学可知,东周时期即春秋战国时期,其经济上的社会大变革是指铁犁牛耕的出现和使用,故C项正确。A项是经济政策,不是经济上的大变革,排除。B项是在汉代,排除。D项不符合史实,排除。

故选:C。

【点评】本题考查对铁犁牛耕的出现的把握,旨在考查学生解读材料、运用所学知识解决问题的能力。

8.(2024秋 五华县期中)周初分封,据称有七十一国。春秋之时,“弑君三十六,亡国五十二”。及至战国,只剩下七雄争强。这反映出当时历史发展的趋势是( )

A.诸侯争霸 B.民族交融 C.走向统一 D.中央集权

【分析】本题考查春秋战国时期的历史发展趋势,学生根据所学知识和题干信息进行解答即可。

【解答】根据题干信息“周初分封,据称有七十一国。春秋之时,‘弑君三十六,亡国五十二’。及至战国,只剩下七雄争强”并结合所学知识可知,春秋时期的争霸战争使得一些诸侯国被消灭,出现了疆域较大的国家,这些国家在客观上有利于国家的统一,因此选项“走向统一”符合题意,C项正确;诸侯争霸是导致当时诸侯国数量减少的原因,而非历史发展趋势,排除A项;当时诸侯国数量减少的原因是由于诸侯之间的兼并战争,客观上促进了民族融合,但不是当时的历史发展趋势,排除B项;中央集权建立于秦朝,与题意不符,排除D项。

故选:C。

【点评】本题以春秋战国时期的发展趋势为切入点,考查学生对基础知识的掌握和分析题干信息的能力。

9.(2024秋 滦州市期中)商鞅变法作为战国时期各国变法中最为全面、最为彻底的一次变法,废除了旧的经济、政治制度,建立了全新的经济、政治体制,从而顺应了时代发展潮流。材料描述了商鞅变法的( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.意义

【分析】本题主要考查了商鞅变法等知识,掌握相关基础知识。

【解答】根据“商鞅变法作为战国时期各国变法中最为全面、最为彻底的一次变法,废除了旧的经济、政治制度,建立了全新的经济、政治体制,从而顺应了时代发展潮流”可知,题干材料是对商鞅变法的历史意义的描述;经过商鞅变法,秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。故D符合题意;商鞅变法的背景是战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力不断提高,新兴地主阶级的势力增强,排除A;商鞅变法的目的是为适应社会政治经济的变化,以求富国强兵,在兼并战争中取胜,排除B;商鞅变法的内容包括政治、经济、军事等内容,排除C。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记商鞅变法等知识。

10.(2024 鼓楼区校级模拟)《史记 商君列传》记载:“令民为什伍,而相牧司连坐。告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼……”。这反映了商鞅变法( )

A.注重法治,稳定社会秩序

B.承认土地私有,发展经济

C.推行县制,便于国家管理

D.推动民族交融,富国强兵

【分析】本题主要考查学生对商鞅变法相关知识的掌握,公元前356年,商鞅在秦孝公支持下开始变法。

【解答】据题干“令民为什伍,而相牧司连坐。告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼……”。结合所学可知,这反映了商鞅变法注重法治,稳定社会秩序。结合所学可知,公元前356年,商鞅在秦孝公支持下开始变法。商鞅采取了一系列的措施,使得秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的封建国家,为秦灭六国,统一中国打下了坚实的基础。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生对商鞅变法相关知识的掌握,重点识记内容与影响。

11.(2024秋 崂山区期末)如图是一位同学绘制的有关战国时期历史发展的思维导图。图中①处应填写的正确内容是( )

A.周平王迁都洛邑 B.社会生产力发展

C.齐桓公称霸中原 D.百家争鸣的出现

【分析】本题考查战国时期社会发展的相关史实,掌握相关基础知识。

【解答】据思维导图并结合所学知,伴随着社会生产力发展,地主阶级势力增强,各国纷纷变法改革,促进了社会的转型,中国逐步由奴隶社会向封建社会过渡。ACD三项与图中“地主阶级势力增强”没有必然联系,排除。

故选:B。

【点评】本题考查学生的识记和分析能力,掌握战国时期社会发展的相关史实。

12.(2024秋 昂仁县期中)费正清在《中国传统与变迁》中说:“中国之所以能成为世界上最伟大的国家之一,有一部分应该归功于他们的文字。”我国最早出现的文字是( )

A.甲骨文 B.金文 C.小篆 D.隶书

【分析】本题主要考查了文字演变的有关内容,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析,从而得出结论。

【解答】据所学知识,我国很早就有文字了,我国有文字可考的历史是商朝的甲骨文,刻在龟甲兽骨上文字叫甲骨文,甲骨文已经具备了现在汉字结构的基本形式,是一种比较成熟的文字,我们今天的文字来源于甲骨文,甲骨文是我国发现最早比较成熟的文字。

故选:A。

【点评】本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记文字演变的相关知识点。

13.(2016 青岛)《史记 商君列传》记载:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者……后五月而秦孝公卒,太子立…遂灭商君之家。”这段材料说明( )

A.商鞅变法失败的原因是触犯了奴隶主贵族利益

B.社会改革必须顺应历史潮流

C.太子即位后顺应民心处死商鞅

D.改革可能遇到重重阻力,会付出沉重代价

【分析】本题考查学生对商鞅变法的认识。

【解答】注意抓住题干中的关键信息“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者”“秦孝公卒,太子立…遂灭商君之家”,联系所学可知,商鞅变法中根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权,触及到旧贵族的利益,遭到他们的反对,商鞅最后惨遭车裂而死。故说明改革可能遇到重重阻力,甚至会付出沉重代价。

故选:D。

【点评】本题难度不大,主要考查学生的识记能力和分析能力。注意扎实掌握商鞅变法的主要内容、结果、影响等。

14.(2024秋 农安县期中)根据史书记载,西周初年的国家有800多个,到了春秋初年,还剩下170多个,战国之初,只有十几个了。这则材料反映出该时期历史发展的最突出趋势是( )

A.国家逐步走向统一 B.国家数量由多到少

C.诸侯由弱变强 D.周天子由强变弱

【分析】本题考查题干所给材料所反映的历史发展的趋势,着重理解春秋争霸的影响.

【解答】据“西周初年的国家有800多个,到了春秋初年,还剩下170多个,战国之初,只有十几个了”可知,通过春秋争霸和战国争雄,国家越来越少,国家趋向统一。

故选:A。

【点评】本题主要考查春秋争霸和战国争雄的影响.考查学生运用所学知识解决问题的能力.

15.(2024秋 驿城区校级期末)某历史学习兴趣小组对战国时期的历史开展研究性学习活动,他们拟定了以下研究主题,其中最合适的是( )

A.新旧交替:社会剧烈变革的时代

B.反抗暴秦:宁有种乎的悲壮呐喊

C.道教产生:奠定传统文化的根基

D.逐鹿天下:争夺帝位的楚汉之争

【分析】本题考查学生对战国相关史实的掌握情况。

【解答】注意抓住题干中的关键信息“战国时期的历史”,联系所学可知,战国时期各国纷纷变法,社会剧烈变革。B是发生在秦朝的史实,C是发生在东汉的史实,D是秦朝灭亡之后刘邦项羽争夺帝位的史实。

故选:A。

【点评】本题难度不大,主要考查学生的识记能力。

16.(2024秋 黄石期末)工程浩大的都江堰,不仅奠定了两千年的防洪基础,而且使灌溉面积逐步扩大到约七十万公顷,成都平原自此成为良田万顷的“天府之国”。这表明都江堰的修建( )

A.为秦朝完成统一奠定基础

B.代表当时科技的最高成就

C.成功解决黄河流域的水患

D.促进区域内社会经济发展

【分析】本题主要考查都江堰的修建的意义的相关史实,识读题干材料是解答本题的关键。

【解答】据“工程浩大的都江堰,不仅奠定了两千年的防洪基础,而且使灌溉面积逐步扩大到约七十万公顷,成都平原自此成为良田万顷的‘天府之国’。”可知,这表明都江堰的修建促进了成都平原这一区域内社会经济的发展,D项正确;A项与题干主旨无关,排除;B在题干材料中未有体现,排除C项;都江堰修建在长江支流岷江流域,C项说法错误,排除。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生准确解读题干信息以及理解问题的能力。理解并识记都江堰的修建的意义的相关史实。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史