6《夜间飞行的秘密》课件

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

夜间飞行的秘密

夜间飞行的秘密

本课题目为“夜间飞行的秘密”,那么夜间飞行的秘密是什么呢?下面让我们一起走进课文。

第一课时

有感情地朗读课文,读准字音,读通句子。

结合上一课学到的提问方法,边读课文边做好批注。

初读课文

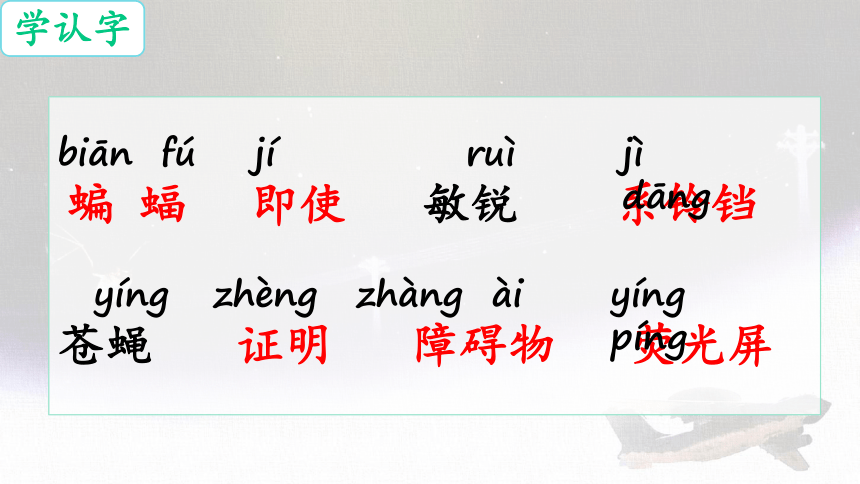

即使

蝙 蝠

敏锐

障碍物

证明

biān fú

jí

ruì

zhèng

zhàng ài

荧光屏

yíng píng

系铃铛

jì dāng

苍蝇

yíng

学认字

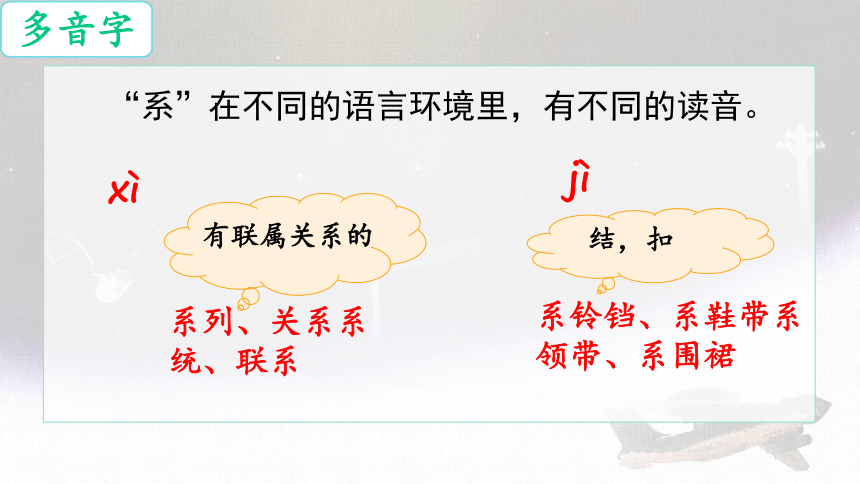

“系”在不同的语言环境里,有不同的读音。

系列、关系系统、联系

有联属关系的

系铃铛、系鞋带系领带、系围裙

xì

jì

结,扣

多音字

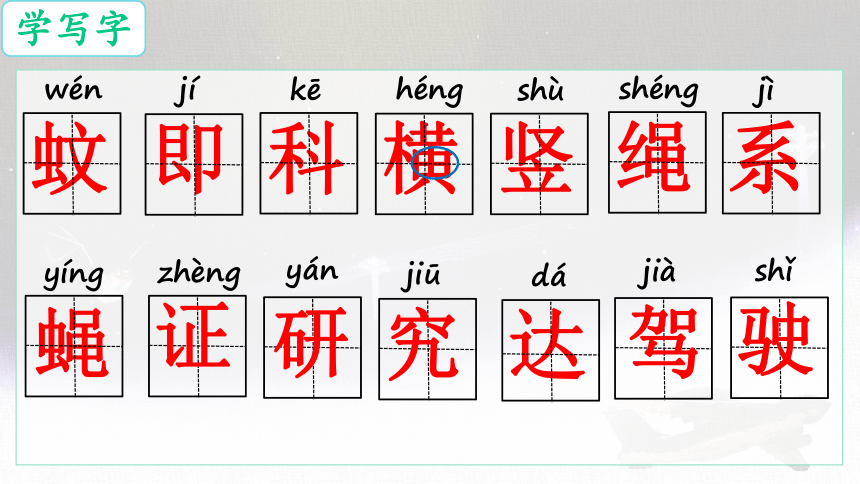

达

蚊

即

科

横

竖

系

蝇

dá

jí

jiū

yán

jì

zhèng

yíng

wén

shù

héng

kē

证

研

究

驾

jià

绳

shéng

驶

shǐ

学写字

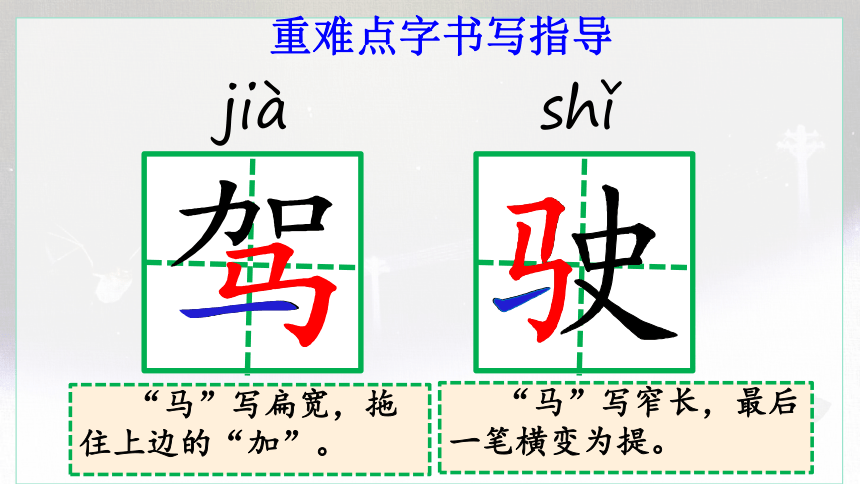

jià

shǐ

“马”写扁宽,拖住上边的“加”。

重难点字书写指导

“马”写窄长,最后一笔横变为提。

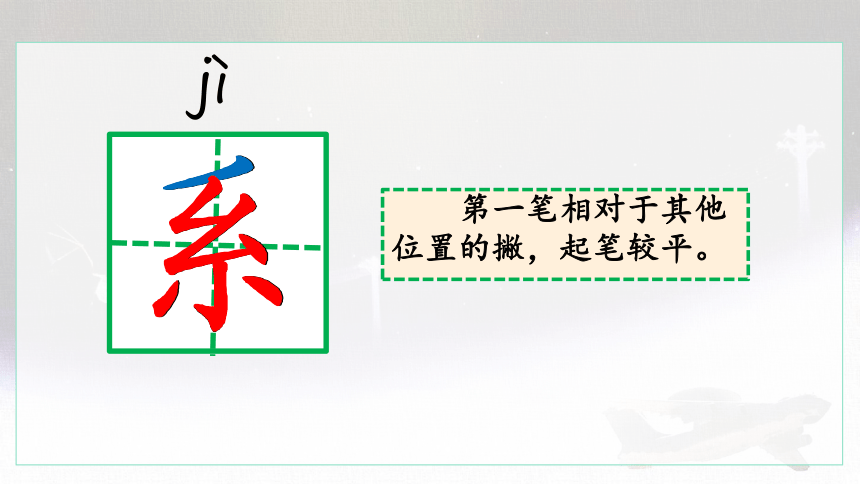

jì

第一笔相对于其他位置的撇,起笔较平。

1.说说课文主要讲了什么。

2.发现不同的提问角度,试着给问题分类。

整体感知

说说课文主要讲了什么。

课文主要讲了科学家通过反复实验,揭开了

( )能在夜间飞行的原因,人们从中受到启发,给飞机装上了( ),解决了飞机在夜间飞行的问题。

雷达

蝙蝠

整体感知

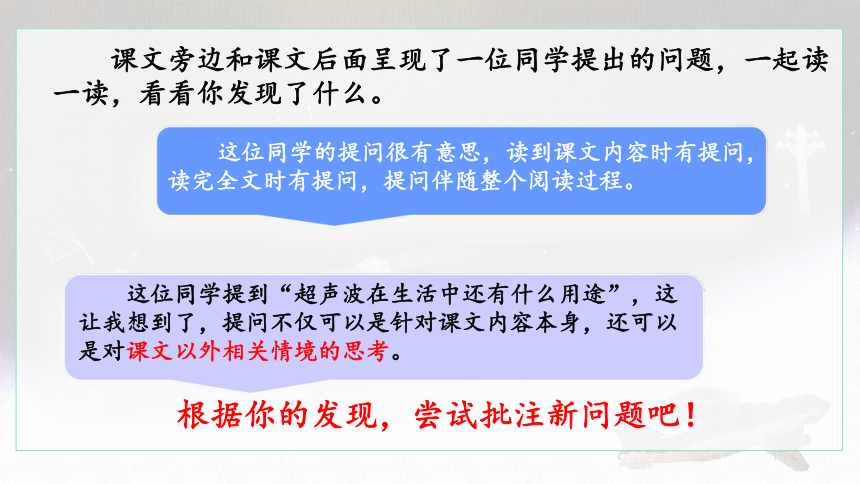

课文旁边和课文后面呈现了一位同学提出的问题,一起读一读,看看你发现了什么。

这位同学的提问很有意思,读到课文内容时有提问,读完全文时有提问,提问伴随整个阅读过程。

这位同学提到“超声波在生活中还有什么用途”,这让我想到了,提问不仅可以是针对课文内容本身,还可以是对课文以外相关情境的思考。

根据你的发现,尝试批注新问题吧!

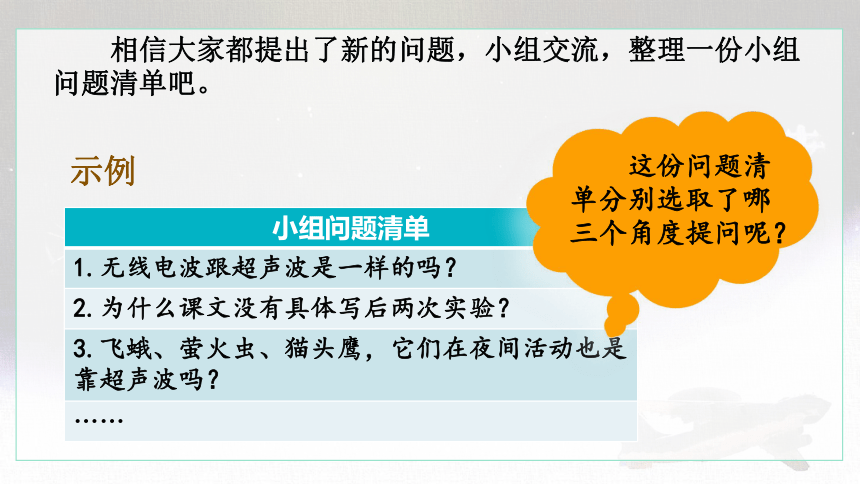

相信大家都提出了新的问题,小组交流,整理一份小组问题清单吧。

示例

小组问题清单

1.无线电波跟超声波是一样的吗?

2.为什么课文没有具体写后两次实验?

3.飞蛾、萤火虫、猫头鹰,它们在夜间活动也是靠超声波吗?

……

这份问题清单分别选取了哪三个角度提问呢?

1.无线电波跟超声波是一样的吗?

这个问题是根据什么提出来的?

“无线电波”和“超声波”是来自课文中的两种事物,这个问题是根据课文内容提出来的。

我们在阅读时,可以从内容的角度提出自己的问题。

2.为什么课文没有具体写后两次实验?

这个问题是根据什么提出来的?

我们可以换个角度看这个问题,作者写作时,为什么详细写第一次试验,而简略介绍后两次实验。

这个问题是针对写法提出来的。因此,针对课文的写法,我们也能够提出自己的问题。

3.飞蛾、萤火虫、猫头鹰,它们在夜间活动也是靠超声波吗?

这个问题是根据什么提出来的?

这个问题是从课文中得到的启示,联想生活经验提出的。

我们在阅读时,可以联系生活经验(启示),提出自己的问题。

阅读时,我们通常可以从内容、写法和联系生活经验三个角度提出自己的问题,还可以从更多的角度提出问题。

如从作者的创作动机,我们可以提问:作者为什么要写《夜间飞行的秘密》这篇文章?

根据发现的不同提问角度,继续提问。用上节课学习的方法,将问题分类汇总,整理一份全班问题清单。

全班问题清单 内 容 写 法 启 示

1.科学家是怎样揭开蝙蝠飞行的秘密的? 2.飞机的夜间飞行和蝙蝠有什么关系? …… 1.为什么要把蝙蝠比作没头苍蝇? 2.为什么课文没有具体写后两次实验? …… 1.超声波在生活中还有哪些用途呢?

2.飞蛾、萤火虫、猫头鹰,它们在夜间活动也是靠超声波吗?

……

今天,我们了解了课文的主要内容,学会了新的提问角度,分类汇总了提出的问题。下节课,让我们一起通过解决这些问题,深入理解课文。

课堂小结

全班问题清单 内 容 写 法 启 示

1.科学家是怎样揭开蝙蝠飞行的秘密的? 2.飞机的夜间飞行和蝙蝠有什么关系? …… 1.为什么要把蝙蝠比作没头苍蝇? 2.为什么课文没有具体写后两次实验? …… 1.超声波在生活中还有哪些用途呢?

2.飞蛾、萤火虫、猫头鹰,它们在夜间活动也是靠超声波吗?

……

第二课时

上节课我们整理了全班问题清单,这节课我们一起来解决清单中的问题。

回顾导入

问题1

科学家是怎样揭开蝙蝠飞行的秘密的?

4-7自然段

互动课堂

实验目的

实验结果

实验方法

实验结论

蝙蝠夜行探路是否靠眼睛。

在屋子里拉很多绳子,在绳子上系很多铃铛,把蝙蝠的眼睛蒙上,让它在屋子里飞。

铃铛一个也没响。

蝙蝠夜行探路与眼睛无关。

眼睛

第一次实验

次数

目的

方法

结果

证明

第二次

蝙蝠夜行是否依靠耳朵

把蝙蝠的耳朵塞上,让它在屋里飞

蝙蝠就像没头苍蝇似的到处乱撞,挂在绳子上的铃铛响个不停

蝙蝠夜行与耳朵有关

目的

方法

结果

证明

第三次

蝙蝠夜行是否依靠嘴

把蝙蝠的嘴封住,让它在屋里飞

蝙蝠就像没头苍蝇似的到处乱撞,挂在绳子上的铃铛响个不停

蝙蝠夜行与嘴有关

次数

后来,科学家经过反复研究,揭开了蝙蝠能在夜里飞行的秘密。

三次不同的实验证明,蝙蝠夜里飞行,靠的不是眼睛,而是靠嘴和耳朵配合起来探路的。

蝙蝠

障碍物

嘴

耳朵

超声波

反射

雷 达

天线

障碍物

无线电波

反射

荧光屏

问题2

飞机的夜间飞行和蝙蝠有什么关系?

阅读第8自然段,结合蝙蝠夜间飞行的秘密,说说飞机安全夜航的原理。

对比蝙蝠和飞机夜间飞行的原理,你有什么发现呢?

障碍物

障碍物

雷达

蝙蝠

嘴

耳朵

反射

超声波

天线

荧光屏

无线电波

反射

荧光屏

嘴

相当于

天线

无线电波

超声波

耳朵

读了7、8自然段,我知道了:

飞机的( )相当于蝙蝠的( ),

飞机的( )相当于蝙蝠的( ),

飞机的( )相当于蝙蝠的( ),

所以飞机能够在夜间安全飞行。

汇报范例

蝙蝠到处乱撞

苍蝇四处乱窜

相似

生动形象

为什么要把蝙蝠比作没头苍蝇?

问题3

科学家又做了两次实验:一次把蝙蝠的耳朵塞上,一次把蝙蝠的嘴封住,让它在屋子里飞。

科学家做了第二次实验。在一间屋子里横七竖八地拉了许多绳子,绳子上系了许多铃铛,然后把蝙蝠的耳朵塞上,让它在屋子里飞。

科学家做了第三次实验。在一间屋子里横七竖八地拉了许多绳子,绳子上系了许多铃铛,然后把蝙蝠的嘴封住,让它在屋子里飞。

为什么课文没有具体写后两次实验?

问题4

老师参照第一次实验,把后两次实验具体写了出来,同学们对比读一读,交流感受。

由于后两次实验只是分别把第一次实验中的“蒙住眼睛”变成了“塞上耳朵”“封住嘴”,其他条件并未改变,如果再把后两次实验具体地写出来,就会显得重复、啰唆。作者这样写,可以使表达更简洁。

超声波加湿器:利用超声波的空化作用,将水化为超微雾状粒子,通过风动装置,将水雾扩散到空气中,从而达到均匀加湿空气的目的。

超声波在生活中还有哪些用途呢?

问题5

超声波清洗机:基于超声波的空化作用,对金银首饰、眼睛、义齿、茶具、奶瓶、奶嘴及水果等清洗的同时还进行了消毒杀菌。

超声波洗牙:通过超声波的高频振荡作用,去除牙齿上的牙结石、烟渍和茶斑等,与传统洗牙相比,具有效率高、速度快、创伤轻、出血少、省时省力的优点。

飞蛾在夜间活动,它在探索飞行道路时,是靠月亮作为“灯塔”的。飞蛾的眼睛是由很多单眼组成的复眼,它在飞行的时候,总是使月光从一个方向投射到它的眼里,当它绕过某个障碍物或是迷失方向的时候,只要转动身体,找到月光原来投射过来的角度,便能继续摸到前进的方向。

萤火虫夜间飞行靠身体末端的发光器。

猫头鹰的感光细胞几乎全变成了视杆细胞,它们在夜间飞行自如,到了白天反而看不清了。另外,它们眼后的一对大耳孔也是秘密武器,配上那个特殊的面盘,更有利于收集声波。

飞蛾、萤火虫、猫头鹰,它们在夜间活动也是靠超声波吗?

问题6

通过积极思考,我们已经掌握了从不同角度进行提问的方法,哪些问题可以帮助我们了解生物的特殊本领和人类科技发展之间的关系呢?让我们拓展阅读《偷师白蚁的“火星建筑师”》和课后有关“变态茎”的片段,并报道你的发现吧!

读《偷师白蚁的“火星建筑师”》,小组合作,从多角度提出问题,并找出对理解文章最有帮助的问题。

读了《偷师白蚁的“火星建筑师”》后,我们小组又从以下角度提出了问题!

① (针对文章内容提问)

② (针对文章写法提问)

③ (联系生活实际提问)

哪些问题对理解文章最有帮助呢?

白蚁建造的高塔是什么样子的?

为了说明白蚁是令人叹服的建筑大师,作者用了哪些说明方法?

未来“白蚁机器人”还会在什么地方发挥作用?

拓展阅读:拓宽角度提问

阅读《偷师白蚁的“火星建筑师”》,找出“火星建筑师”的功能。

虽然现在的“白蚁机器人”的技能还处在“摆弄积木”的初级阶段,但将来它们可能在很多地方都有用武之地,比如人类如果要开发火星,就可以派它们担当第一批“火星建筑师”,为人类大规模开发火星建造简易住所。当然,未来它们还能在人类难以工作的或有危险的环境中被派上用场,比如用沙袋修建防洪堤,在余震未消的地震灾区建造庇护场所,或者在水下或在其他星球上建造栖息场所。

②在火星建造简易住所

③在危险环境中替人类工作

“火星建筑师”功能:

④在余震未消的地震灾区建造庇护场所

⑤在水下或其他星球建造栖息地

①用沙袋修建防洪堤

第11自然段

是啊!这就是仿生科学。

人类科学技术还向哪些动植物学习了呢?让我们继

续仿生科学探寻之旅吧!

蝙蝠的超声波回声定位系统助力人类发明了雷达;科学家又偷师白蚁强大的建筑本领,制造出了“白蚁机器人”。其实,我们的很多应用科技都是从动植物的身体结构与功能的工作原理得到启发而创造出来的。

自读关于“变态茎”的文本片段,试着从不同角度提问,并交流收获。

提问角度:

问题:

提问角度:

问题:

马铃薯和藕不是植物的根,而是茎。它们躲在泥土里变了模样,你不要把它们认错了。这种变了模样的茎,有一个总的名称,叫做变态茎。

变态茎分好几种。马铃薯和洋姜长得肥肥胖胖,叫做块茎;荸荠、慈姑和芋头长得圆头圆脑,叫做球茎;洋葱和大蒜头,长得一瓣一瓣的,好像鳞片一样,叫做鳞茎;藕和生姜长得像根一样,就叫作根状茎。

它们是茎,还是根?

除了本文提到的根据文章内容、写法、联系生活经验等角度,我们还可以尝试其他提问角度,比如,从题目入手或从作者的写作动机入手提问等。

为什么马铃薯和藕的茎叫“变态茎”?

作者介绍变态茎的种类时,为什么要举出具体的例子呢?

针对文章内容提问

针对文章写法提问

针对内容提问

马铃薯的根、茎

普通植物的根、茎

变了模样

为什么马铃薯和藕的茎叫“变态茎”?

针对写法提问

块茎

球茎

鳞茎

根状茎

举例子——具体形象,生动说明

作者介绍变态茎的种类时,为什么要举出具体的例子呢?

发现提问角度

借助问题,理解课文

写法

联系生活经验

(启示)

内容

方法归纳

夜间飞行的秘密

发现问题:蝙蝠夜间飞行

研究问题

不断研究

得出结论

反复实验

受到启发:为飞机装雷达

结构梳理

热爱科学

夜间飞行的秘密

夜间飞行的秘密

本课题目为“夜间飞行的秘密”,那么夜间飞行的秘密是什么呢?下面让我们一起走进课文。

第一课时

有感情地朗读课文,读准字音,读通句子。

结合上一课学到的提问方法,边读课文边做好批注。

初读课文

即使

蝙 蝠

敏锐

障碍物

证明

biān fú

jí

ruì

zhèng

zhàng ài

荧光屏

yíng píng

系铃铛

jì dāng

苍蝇

yíng

学认字

“系”在不同的语言环境里,有不同的读音。

系列、关系系统、联系

有联属关系的

系铃铛、系鞋带系领带、系围裙

xì

jì

结,扣

多音字

达

蚊

即

科

横

竖

系

蝇

dá

jí

jiū

yán

jì

zhèng

yíng

wén

shù

héng

kē

证

研

究

驾

jià

绳

shéng

驶

shǐ

学写字

jià

shǐ

“马”写扁宽,拖住上边的“加”。

重难点字书写指导

“马”写窄长,最后一笔横变为提。

jì

第一笔相对于其他位置的撇,起笔较平。

1.说说课文主要讲了什么。

2.发现不同的提问角度,试着给问题分类。

整体感知

说说课文主要讲了什么。

课文主要讲了科学家通过反复实验,揭开了

( )能在夜间飞行的原因,人们从中受到启发,给飞机装上了( ),解决了飞机在夜间飞行的问题。

雷达

蝙蝠

整体感知

课文旁边和课文后面呈现了一位同学提出的问题,一起读一读,看看你发现了什么。

这位同学的提问很有意思,读到课文内容时有提问,读完全文时有提问,提问伴随整个阅读过程。

这位同学提到“超声波在生活中还有什么用途”,这让我想到了,提问不仅可以是针对课文内容本身,还可以是对课文以外相关情境的思考。

根据你的发现,尝试批注新问题吧!

相信大家都提出了新的问题,小组交流,整理一份小组问题清单吧。

示例

小组问题清单

1.无线电波跟超声波是一样的吗?

2.为什么课文没有具体写后两次实验?

3.飞蛾、萤火虫、猫头鹰,它们在夜间活动也是靠超声波吗?

……

这份问题清单分别选取了哪三个角度提问呢?

1.无线电波跟超声波是一样的吗?

这个问题是根据什么提出来的?

“无线电波”和“超声波”是来自课文中的两种事物,这个问题是根据课文内容提出来的。

我们在阅读时,可以从内容的角度提出自己的问题。

2.为什么课文没有具体写后两次实验?

这个问题是根据什么提出来的?

我们可以换个角度看这个问题,作者写作时,为什么详细写第一次试验,而简略介绍后两次实验。

这个问题是针对写法提出来的。因此,针对课文的写法,我们也能够提出自己的问题。

3.飞蛾、萤火虫、猫头鹰,它们在夜间活动也是靠超声波吗?

这个问题是根据什么提出来的?

这个问题是从课文中得到的启示,联想生活经验提出的。

我们在阅读时,可以联系生活经验(启示),提出自己的问题。

阅读时,我们通常可以从内容、写法和联系生活经验三个角度提出自己的问题,还可以从更多的角度提出问题。

如从作者的创作动机,我们可以提问:作者为什么要写《夜间飞行的秘密》这篇文章?

根据发现的不同提问角度,继续提问。用上节课学习的方法,将问题分类汇总,整理一份全班问题清单。

全班问题清单 内 容 写 法 启 示

1.科学家是怎样揭开蝙蝠飞行的秘密的? 2.飞机的夜间飞行和蝙蝠有什么关系? …… 1.为什么要把蝙蝠比作没头苍蝇? 2.为什么课文没有具体写后两次实验? …… 1.超声波在生活中还有哪些用途呢?

2.飞蛾、萤火虫、猫头鹰,它们在夜间活动也是靠超声波吗?

……

今天,我们了解了课文的主要内容,学会了新的提问角度,分类汇总了提出的问题。下节课,让我们一起通过解决这些问题,深入理解课文。

课堂小结

全班问题清单 内 容 写 法 启 示

1.科学家是怎样揭开蝙蝠飞行的秘密的? 2.飞机的夜间飞行和蝙蝠有什么关系? …… 1.为什么要把蝙蝠比作没头苍蝇? 2.为什么课文没有具体写后两次实验? …… 1.超声波在生活中还有哪些用途呢?

2.飞蛾、萤火虫、猫头鹰,它们在夜间活动也是靠超声波吗?

……

第二课时

上节课我们整理了全班问题清单,这节课我们一起来解决清单中的问题。

回顾导入

问题1

科学家是怎样揭开蝙蝠飞行的秘密的?

4-7自然段

互动课堂

实验目的

实验结果

实验方法

实验结论

蝙蝠夜行探路是否靠眼睛。

在屋子里拉很多绳子,在绳子上系很多铃铛,把蝙蝠的眼睛蒙上,让它在屋子里飞。

铃铛一个也没响。

蝙蝠夜行探路与眼睛无关。

眼睛

第一次实验

次数

目的

方法

结果

证明

第二次

蝙蝠夜行是否依靠耳朵

把蝙蝠的耳朵塞上,让它在屋里飞

蝙蝠就像没头苍蝇似的到处乱撞,挂在绳子上的铃铛响个不停

蝙蝠夜行与耳朵有关

目的

方法

结果

证明

第三次

蝙蝠夜行是否依靠嘴

把蝙蝠的嘴封住,让它在屋里飞

蝙蝠就像没头苍蝇似的到处乱撞,挂在绳子上的铃铛响个不停

蝙蝠夜行与嘴有关

次数

后来,科学家经过反复研究,揭开了蝙蝠能在夜里飞行的秘密。

三次不同的实验证明,蝙蝠夜里飞行,靠的不是眼睛,而是靠嘴和耳朵配合起来探路的。

蝙蝠

障碍物

嘴

耳朵

超声波

反射

雷 达

天线

障碍物

无线电波

反射

荧光屏

问题2

飞机的夜间飞行和蝙蝠有什么关系?

阅读第8自然段,结合蝙蝠夜间飞行的秘密,说说飞机安全夜航的原理。

对比蝙蝠和飞机夜间飞行的原理,你有什么发现呢?

障碍物

障碍物

雷达

蝙蝠

嘴

耳朵

反射

超声波

天线

荧光屏

无线电波

反射

荧光屏

嘴

相当于

天线

无线电波

超声波

耳朵

读了7、8自然段,我知道了:

飞机的( )相当于蝙蝠的( ),

飞机的( )相当于蝙蝠的( ),

飞机的( )相当于蝙蝠的( ),

所以飞机能够在夜间安全飞行。

汇报范例

蝙蝠到处乱撞

苍蝇四处乱窜

相似

生动形象

为什么要把蝙蝠比作没头苍蝇?

问题3

科学家又做了两次实验:一次把蝙蝠的耳朵塞上,一次把蝙蝠的嘴封住,让它在屋子里飞。

科学家做了第二次实验。在一间屋子里横七竖八地拉了许多绳子,绳子上系了许多铃铛,然后把蝙蝠的耳朵塞上,让它在屋子里飞。

科学家做了第三次实验。在一间屋子里横七竖八地拉了许多绳子,绳子上系了许多铃铛,然后把蝙蝠的嘴封住,让它在屋子里飞。

为什么课文没有具体写后两次实验?

问题4

老师参照第一次实验,把后两次实验具体写了出来,同学们对比读一读,交流感受。

由于后两次实验只是分别把第一次实验中的“蒙住眼睛”变成了“塞上耳朵”“封住嘴”,其他条件并未改变,如果再把后两次实验具体地写出来,就会显得重复、啰唆。作者这样写,可以使表达更简洁。

超声波加湿器:利用超声波的空化作用,将水化为超微雾状粒子,通过风动装置,将水雾扩散到空气中,从而达到均匀加湿空气的目的。

超声波在生活中还有哪些用途呢?

问题5

超声波清洗机:基于超声波的空化作用,对金银首饰、眼睛、义齿、茶具、奶瓶、奶嘴及水果等清洗的同时还进行了消毒杀菌。

超声波洗牙:通过超声波的高频振荡作用,去除牙齿上的牙结石、烟渍和茶斑等,与传统洗牙相比,具有效率高、速度快、创伤轻、出血少、省时省力的优点。

飞蛾在夜间活动,它在探索飞行道路时,是靠月亮作为“灯塔”的。飞蛾的眼睛是由很多单眼组成的复眼,它在飞行的时候,总是使月光从一个方向投射到它的眼里,当它绕过某个障碍物或是迷失方向的时候,只要转动身体,找到月光原来投射过来的角度,便能继续摸到前进的方向。

萤火虫夜间飞行靠身体末端的发光器。

猫头鹰的感光细胞几乎全变成了视杆细胞,它们在夜间飞行自如,到了白天反而看不清了。另外,它们眼后的一对大耳孔也是秘密武器,配上那个特殊的面盘,更有利于收集声波。

飞蛾、萤火虫、猫头鹰,它们在夜间活动也是靠超声波吗?

问题6

通过积极思考,我们已经掌握了从不同角度进行提问的方法,哪些问题可以帮助我们了解生物的特殊本领和人类科技发展之间的关系呢?让我们拓展阅读《偷师白蚁的“火星建筑师”》和课后有关“变态茎”的片段,并报道你的发现吧!

读《偷师白蚁的“火星建筑师”》,小组合作,从多角度提出问题,并找出对理解文章最有帮助的问题。

读了《偷师白蚁的“火星建筑师”》后,我们小组又从以下角度提出了问题!

① (针对文章内容提问)

② (针对文章写法提问)

③ (联系生活实际提问)

哪些问题对理解文章最有帮助呢?

白蚁建造的高塔是什么样子的?

为了说明白蚁是令人叹服的建筑大师,作者用了哪些说明方法?

未来“白蚁机器人”还会在什么地方发挥作用?

拓展阅读:拓宽角度提问

阅读《偷师白蚁的“火星建筑师”》,找出“火星建筑师”的功能。

虽然现在的“白蚁机器人”的技能还处在“摆弄积木”的初级阶段,但将来它们可能在很多地方都有用武之地,比如人类如果要开发火星,就可以派它们担当第一批“火星建筑师”,为人类大规模开发火星建造简易住所。当然,未来它们还能在人类难以工作的或有危险的环境中被派上用场,比如用沙袋修建防洪堤,在余震未消的地震灾区建造庇护场所,或者在水下或在其他星球上建造栖息场所。

②在火星建造简易住所

③在危险环境中替人类工作

“火星建筑师”功能:

④在余震未消的地震灾区建造庇护场所

⑤在水下或其他星球建造栖息地

①用沙袋修建防洪堤

第11自然段

是啊!这就是仿生科学。

人类科学技术还向哪些动植物学习了呢?让我们继

续仿生科学探寻之旅吧!

蝙蝠的超声波回声定位系统助力人类发明了雷达;科学家又偷师白蚁强大的建筑本领,制造出了“白蚁机器人”。其实,我们的很多应用科技都是从动植物的身体结构与功能的工作原理得到启发而创造出来的。

自读关于“变态茎”的文本片段,试着从不同角度提问,并交流收获。

提问角度:

问题:

提问角度:

问题:

马铃薯和藕不是植物的根,而是茎。它们躲在泥土里变了模样,你不要把它们认错了。这种变了模样的茎,有一个总的名称,叫做变态茎。

变态茎分好几种。马铃薯和洋姜长得肥肥胖胖,叫做块茎;荸荠、慈姑和芋头长得圆头圆脑,叫做球茎;洋葱和大蒜头,长得一瓣一瓣的,好像鳞片一样,叫做鳞茎;藕和生姜长得像根一样,就叫作根状茎。

它们是茎,还是根?

除了本文提到的根据文章内容、写法、联系生活经验等角度,我们还可以尝试其他提问角度,比如,从题目入手或从作者的写作动机入手提问等。

为什么马铃薯和藕的茎叫“变态茎”?

作者介绍变态茎的种类时,为什么要举出具体的例子呢?

针对文章内容提问

针对文章写法提问

针对内容提问

马铃薯的根、茎

普通植物的根、茎

变了模样

为什么马铃薯和藕的茎叫“变态茎”?

针对写法提问

块茎

球茎

鳞茎

根状茎

举例子——具体形象,生动说明

作者介绍变态茎的种类时,为什么要举出具体的例子呢?

发现提问角度

借助问题,理解课文

写法

联系生活经验

(启示)

内容

方法归纳

夜间飞行的秘密

发现问题:蝙蝠夜间飞行

研究问题

不断研究

得出结论

反复实验

受到启发:为飞机装雷达

结构梳理

热爱科学

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地