第12课 从明朝建立到清军入关 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课 从明朝建立到清军入关 课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-19 17:08:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

第12课 《从明朝建立到清军入关》

第13课 《清朝前中期的鼎盛与危机》

第14课 《明至清中叶的经济与文化》

1.认识明清时期统一多民族国家版图奠定的意义。

2.认识明清时期中国政治、经济、文化领域的变化和面临的危机。

第12课 从明朝建立到清军入关

课标要求:

通过了解明朝统一全国和经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;

了解明代封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

一、制度之变——从政权建立到对内统治

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

三、政权之变——清朝崛起与明清易代

1368年,红巾军将领朱元璋在应天府称帝,建立明朝。

元朝后期,社会矛盾尖锐,北方白莲教发动了红巾军起义,号称“石人一只眼,挑动黄河天下反”。

同年,朱元璋派大将徐达北伐,攻克元大都。元顺帝退回大漠建立政权,称为“北元”,元结束了在中原的统治。

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(一)明朝的建立

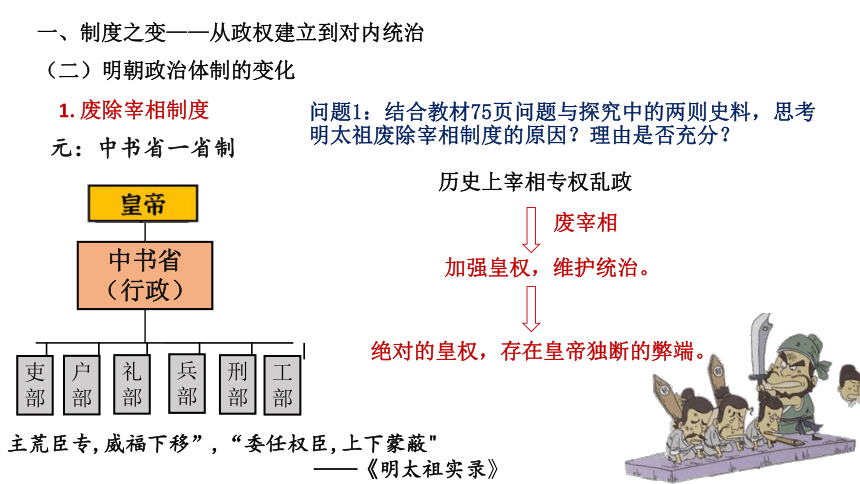

元:中书省一省制

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

中书省

(行政)

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

1. 废除宰相制度

问题1:结合教材75页问题与探究中的两则史料,思考明太祖废除宰相制度的原因?理由是否充分?

历史上宰相专权乱政

加强皇权,维护统治。

废宰相

绝对的皇权,存在皇帝独断的弊端。

主荒臣专,威福下移”,“委任权臣,上下蒙蔽"

——《明太祖实录》

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

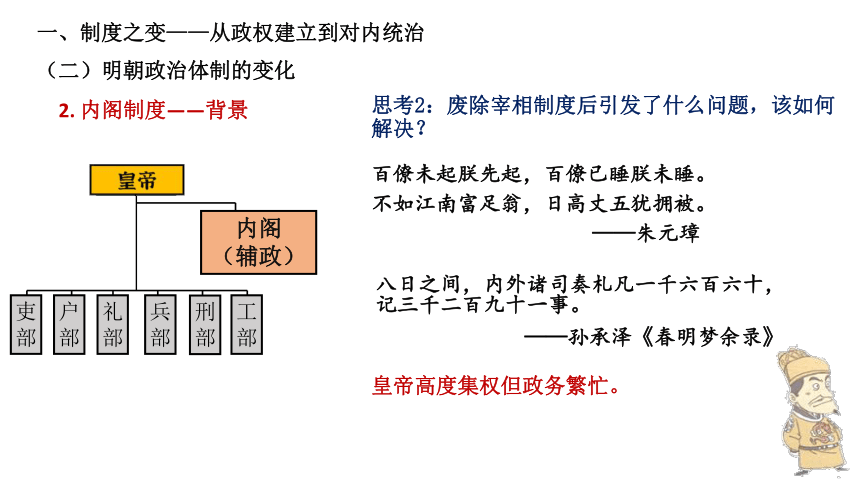

2. 内阁制度——背景

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

内阁

(辅政)

八日之间,内外诸司奏札凡一千六百六十,记三千二百九十一事。

——孙承泽《春明梦余录》

百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高丈五犹拥被。

——朱元璋

思考2:废除宰相制度后引发了什么问题,该如何解决?

皇帝高度集权但政务繁忙。

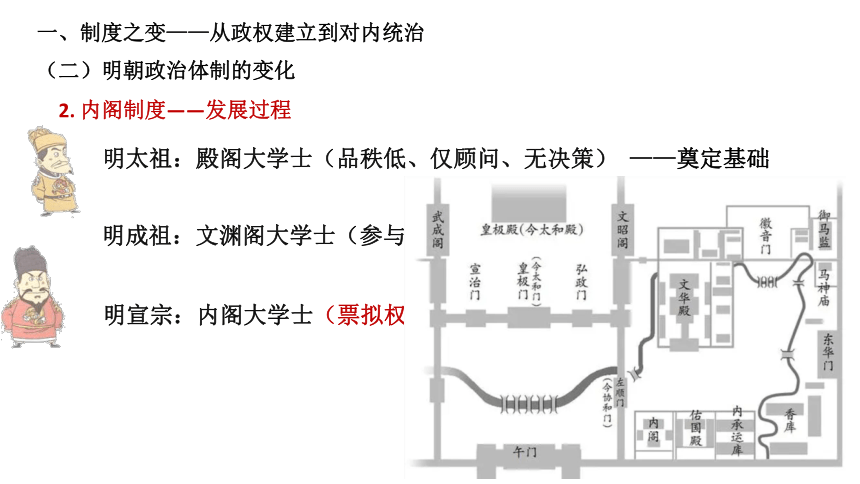

明太祖:殿阁大学士(品秩低、仅顾问、无决策) ——奠定基础

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

2. 内阁制度——发展过程

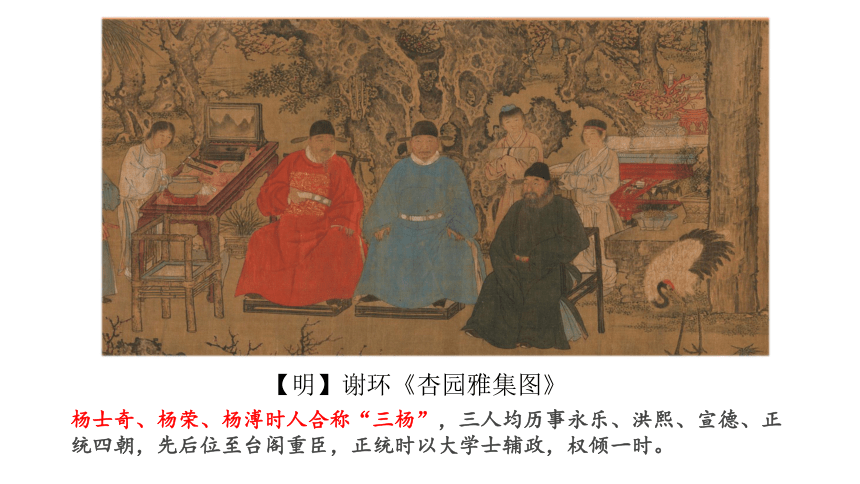

杨士奇、杨荣、杨溥时人合称“三杨”,三人均历事永乐、洪熙、宣德、正统四朝,先后位至台阁重臣,正统时以大学士辅政,权倾一时。

【明】谢环《杏园雅集图》

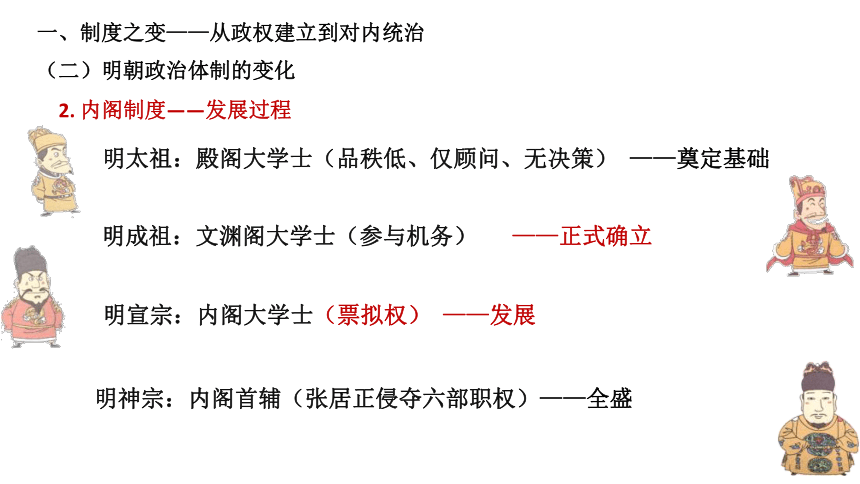

明太祖:殿阁大学士(品秩低、仅顾问、无决策) ——奠定基础

明成祖:文渊阁大学士(参与机务) ——正式确立

明宣宗:内阁大学士(票拟权) ——发展

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

2. 内阁制度——发展过程

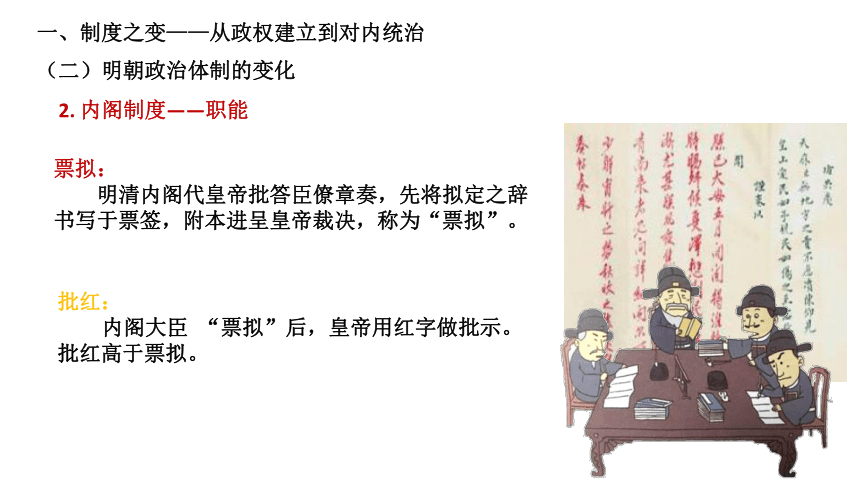

票拟:

明清内阁代皇帝批答臣僚章奏,先将拟定之辞书写于票签,附本进呈皇帝裁决,称为“票拟”。

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

2. 内阁制度——职能

批红:

内阁大臣 “票拟”后,皇帝用红字做批示。批红高于票拟。

明太祖:殿阁大学士(品秩低、仅顾问、无决策) ——奠定基础

明成祖:文渊阁大学士(参与机务) ——正式确立

明宣宗:内阁大学士(票拟权) ——发展

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

2. 内阁制度——发展过程

明神宗:内阁首辅(张居正侵夺六部职权)——全盛

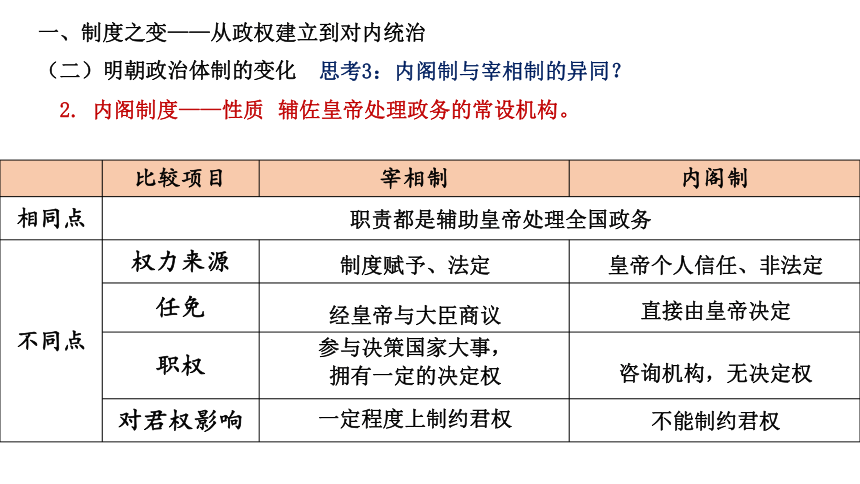

比较项目 宰相制 内阁制

相同点 不同点 权力来源

任免

职权

对君权影响

职责都是辅助皇帝处理全国政务

制度赋予、法定

皇帝个人信任、非法定

参与决策国家大事,

拥有一定的决定权

咨询机构,无决定权

经皇帝与大臣商议

直接由皇帝决定

一定程度上制约君权

不能制约君权

思考3:内阁制与宰相制的异同?

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

2. 内阁制度——性质

辅佐皇帝处理政务的常设机构。

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

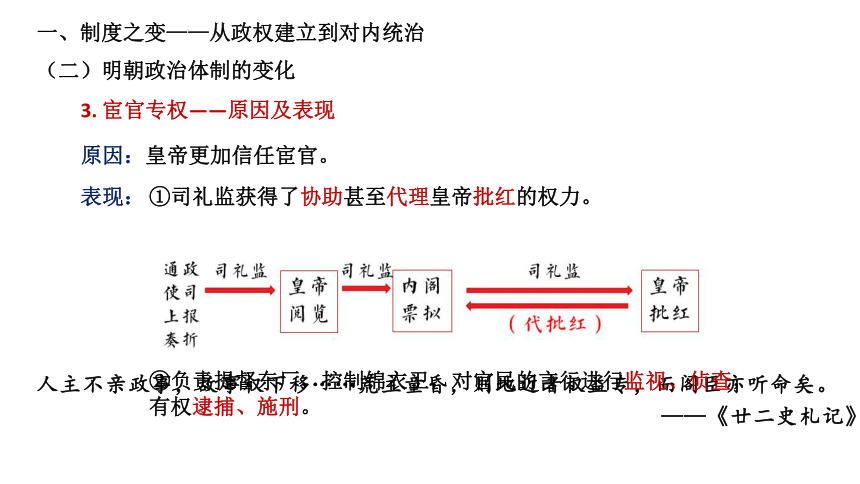

3. 宦官专权——原因及表现

原因:皇帝更加信任宦官。

表现:

人主不亲政事,故事权下移……荒主童昏,则地近者权益专,而阁臣亦听命矣。

——《廿二史札记》

②负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

①司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力。

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

3. 宦官专权——影响及实质

影响:政治日益黑暗,社会矛盾加剧。

实质:宦官无法制约皇权,必须依附于皇权,实质是专制皇权的强化。

刘皇帝

九千岁

翁父

知有汪太监,不知有天子

废除宰相

设立内阁

重用宦官

皇权强化

危机:官僚机构对皇权的调节能力削弱,易导致政治黑暗,封建制度走向衰落。

变化:专制皇权发展到新高度,有利于加强君主对全国的有效统治。

一、制度之变——从政权建立到对内统治

明朝时大学士叶向高说:“我朝阁臣,只备论思顾问之职,原非宰相。中有一二权势稍重者,皆上窃君上之威灵,下侵六曹之职掌,终以取祸。臣备员六年,百凡皆奉圣断,分毫不敢欺负。部务尽听主者,分毫不敢与闻。”

这段材料表明

A.内阁学士都是宰相 B.掌握实际决策权

C.成为最高行政机构 D.权力来源于皇帝

1420年,明成祖在北京东安门内建立由宦官组成的“东缉事厂”,“专事缉访”,设掌印太监一员,掌班、领班、司房无定员。贴刑二员,“掌刺缉刑狱之事”。该机构的建立表明

A. 中央行政体系更加健全 B. 中枢的运作更趋完善

C. 皇权专制制度空前加强 D. 宦官专权的程度登峰造极

思考1:明代沿海形势有什么新的变化?该怎样应对?

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

明·仇英 《倭寇图卷》

《红毛番与仆人》

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

1. 倭寇之乱

倭寇的产生始于元朝。当时日本镰仓幕府统治衰落,经济凋敝,大批中小武士限于贫困化,下海从事走私贸易,很多人亦商亦盗,常以劫掠为生,元人称之为倭寇。

——张帆《中国古代简史》

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

1. 倭寇之乱

明太祖:“片板不得下海”

——海禁政策 + 朝贡贸易

海禁政策:人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行。

朝贡贸易:是古代王朝与周边藩属国政治经济联系的一种重要方式,其特点往往是“厚往薄来、倍偿其价”,政治目的大于经济目的,主要是为了宣扬国威,满足统治者对奇珍异宝的需求。

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

1. 倭寇之乱

明太祖:“片板不得下海”

——海禁政策 + 朝贡贸易

明成祖:刘江抗倭 + 郑和下西洋 ——积极的对外政策

成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和等通使西洋。

——《明史·郑和传》

(1)目的

“宣扬国威”

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

1. 倭寇之乱

明太祖:“片板不得下海”

——海禁政策 + 朝贡贸易

明成祖:刘江抗倭 + 郑和下西洋 ——积极的对外政策

(1)目的:

宣扬国威

(2)实质:

朝贡贸易

(3)评价:性质:

中国古代规模最大、船只和海员最多、时间最久的海上航行,在资金、装备、技术上大大领先于欧洲远洋航行。

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

1. 倭寇之乱

明太祖:“片板不得下海”

——海禁政策 + 朝贡贸易

明成祖:刘江抗倭 + 郑和下西洋 ——积极的对外政策

(1)目的:

“宣扬国威”

(2)实质:

朝贡贸易

(3)评价:性质:

中国古代规模最大、船只和海员最多、时间最久的海上航行,在资金、装备、技术上大大领先于欧洲远洋航行。

积极影响:

增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,扩大明朝在海外的政治影响。

消极影响:

出于政治目的而非经济目的,成本高于收益,给明朝带来较大的财政负担,后来未能持续。

,

自郑和下西洋之后,中国对于南方的航行,更为熟悉,华人移殖海外的渐多。

——吕思勉

虽宣威异域,普及南洋,为中国历史所未有。

——蔡东藩

三保下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而回,于国家何益?

——《殊域周咨录》

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

1. 倭寇之乱

明太祖:“片板不得下海”

——海禁政策 + 朝贡贸易

明成祖:刘江抗倭 + 郑和下西洋 ——积极的对外政策

明世宗:倭患更为严重--戚继光、俞大猷抗倭 ——倭寇问题基本解决

嘉靖三十一年(1552年),漳、泉海贼勾引倭奴万余人,驾舟千余艘,自浙江舟山、象山等处登陆,流劫台、温、宁、绍间,攻陷城塞,杀掳居民无数。

——《明世宗实录》

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

1. 倭寇之乱

明太祖:“片板不得下海”

——海禁政策 + 朝贡贸易

明成祖:刘江抗倭 + 郑和下西洋 ——积极的对外政策

明世宗:倭患更为严重--戚继光、俞大猷抗倭 ——倭寇问题基本解决

抗倭斗争

海禁政策

(经济封锁)

东南沿海形势稳定

朝廷放松对私人海外贸易的限制

东南民间走私猖獗

明穆宗:有条件地允许私人贸易——开始解除海禁

16世纪中叶,随着欧洲殖民主义“航海大发现”的扩展,葡萄牙人到达中国东南沿海一带。

1553年,葡萄牙人以“借地晾晒水浸货物”为借口,通过向明朝官员行贿,获准在澳门半岛暂时居住。

1624年荷兰入侵台湾南部,先在安平建城设立军事据点,逐渐扩大侵略范围。

1642年荷兰在与西班牙军队的战斗中获胜,迅速扩张侵略范围,势力扩张到台北的基隆和淡水一带……

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

2. 西方殖民者到来

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

2. 西方殖民者到来

结合材料及教材73页“史料阅读”思考:

西方殖民者的到来会产生哪些影响?

明朝对澳门和台湾地区的处置说明了什么问题?

嘉靖三十二年,蕃舶托言:舟触风涛,愿借壕镜地,暴诸水渍贡物,海道副使汪柏许之。初仅麦合,商人牟奸利者,渐运瓶璧撩桶为屋。佛朗机遂得混人,高栋尽亮,栉比相望,久之,遂专为所据,蕃人之人居澳,自汪柏始,佛朗机既据澳,至万历二年,建闸于莲花茎,设官守之,而蕃夷之来日益众。——《澳门纪略》

海防威胁、主权危机

西学东渐、文明交往

影响:消极:

积极:

问题:

明清政府的海权意识和海防能力薄弱

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)陆疆形势

陆地边疆 政策 结果 边疆管理的作用

蒙古

西藏 东北 加强对边疆地区的管理,巩固多民族国家的统一;

促进民族交融;

推动边疆地区的社会发展。

归纳:请阅读教材完成表格。

战争、修长城、和议、册封、互市

恢复贸易维持和平

册封、 设奴儿干都司

册封、设行都指挥使司,任用藏族上层

巩固统治

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)陆疆形势

1616

努尔哈赤统一女真建立大金

1636

1644

1644

皇太极称帝,改国号为“大清”

1644年,李自成攻占北京,崇祯帝自缢,明亡。

多尔衮率军进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京

三、政权之变——清朝崛起与明清易代

(倭寇)自杭州北新关西剽淳安,突徽州歙县,至绩溪、旌德,过泾县,趋南陵,遂达芜湖。烧南岸,奔太平府,犯江宁镇,径侵南京。”

——明史《日本传记》

“贼才七十二人耳。南京兵与之相对两阵,(被)杀二把总指挥,军士死者八九百,此七十二人不折一人而去。南京十三门紧闭,倾城百姓皆点上城,堂上诸老与各司属分守各门,虽贼退尚不敢解严。夫京城守备不可谓不密,平日诸勋贵骑从呵拥交驰于道,军卒月请粮八万,正为今日尔。今以七十二暴客扣门,即张皇如此,宁不大为朝廷之辱耶?”

——南京翰林院孔目的何良俊笔记

小筑暂高枕,忧时旧有盟。

呼樽来揖客,挥麈坐谈兵。

云护牙签满,星含宝剑横。

封侯非我意,但愿海波平。

——《韬钤深处》

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

第12课 《从明朝建立到清军入关》

第13课 《清朝前中期的鼎盛与危机》

第14课 《明至清中叶的经济与文化》

1.认识明清时期统一多民族国家版图奠定的意义。

2.认识明清时期中国政治、经济、文化领域的变化和面临的危机。

第12课 从明朝建立到清军入关

课标要求:

通过了解明朝统一全国和经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;

了解明代封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

一、制度之变——从政权建立到对内统治

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

三、政权之变——清朝崛起与明清易代

1368年,红巾军将领朱元璋在应天府称帝,建立明朝。

元朝后期,社会矛盾尖锐,北方白莲教发动了红巾军起义,号称“石人一只眼,挑动黄河天下反”。

同年,朱元璋派大将徐达北伐,攻克元大都。元顺帝退回大漠建立政权,称为“北元”,元结束了在中原的统治。

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(一)明朝的建立

元:中书省一省制

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

中书省

(行政)

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

1. 废除宰相制度

问题1:结合教材75页问题与探究中的两则史料,思考明太祖废除宰相制度的原因?理由是否充分?

历史上宰相专权乱政

加强皇权,维护统治。

废宰相

绝对的皇权,存在皇帝独断的弊端。

主荒臣专,威福下移”,“委任权臣,上下蒙蔽"

——《明太祖实录》

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

2. 内阁制度——背景

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

内阁

(辅政)

八日之间,内外诸司奏札凡一千六百六十,记三千二百九十一事。

——孙承泽《春明梦余录》

百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高丈五犹拥被。

——朱元璋

思考2:废除宰相制度后引发了什么问题,该如何解决?

皇帝高度集权但政务繁忙。

明太祖:殿阁大学士(品秩低、仅顾问、无决策) ——奠定基础

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

2. 内阁制度——发展过程

杨士奇、杨荣、杨溥时人合称“三杨”,三人均历事永乐、洪熙、宣德、正统四朝,先后位至台阁重臣,正统时以大学士辅政,权倾一时。

【明】谢环《杏园雅集图》

明太祖:殿阁大学士(品秩低、仅顾问、无决策) ——奠定基础

明成祖:文渊阁大学士(参与机务) ——正式确立

明宣宗:内阁大学士(票拟权) ——发展

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

2. 内阁制度——发展过程

票拟:

明清内阁代皇帝批答臣僚章奏,先将拟定之辞书写于票签,附本进呈皇帝裁决,称为“票拟”。

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

2. 内阁制度——职能

批红:

内阁大臣 “票拟”后,皇帝用红字做批示。批红高于票拟。

明太祖:殿阁大学士(品秩低、仅顾问、无决策) ——奠定基础

明成祖:文渊阁大学士(参与机务) ——正式确立

明宣宗:内阁大学士(票拟权) ——发展

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

2. 内阁制度——发展过程

明神宗:内阁首辅(张居正侵夺六部职权)——全盛

比较项目 宰相制 内阁制

相同点 不同点 权力来源

任免

职权

对君权影响

职责都是辅助皇帝处理全国政务

制度赋予、法定

皇帝个人信任、非法定

参与决策国家大事,

拥有一定的决定权

咨询机构,无决定权

经皇帝与大臣商议

直接由皇帝决定

一定程度上制约君权

不能制约君权

思考3:内阁制与宰相制的异同?

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

2. 内阁制度——性质

辅佐皇帝处理政务的常设机构。

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

3. 宦官专权——原因及表现

原因:皇帝更加信任宦官。

表现:

人主不亲政事,故事权下移……荒主童昏,则地近者权益专,而阁臣亦听命矣。

——《廿二史札记》

②负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

①司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力。

一、制度之变——从政权建立到对内统治

(二)明朝政治体制的变化

3. 宦官专权——影响及实质

影响:政治日益黑暗,社会矛盾加剧。

实质:宦官无法制约皇权,必须依附于皇权,实质是专制皇权的强化。

刘皇帝

九千岁

翁父

知有汪太监,不知有天子

废除宰相

设立内阁

重用宦官

皇权强化

危机:官僚机构对皇权的调节能力削弱,易导致政治黑暗,封建制度走向衰落。

变化:专制皇权发展到新高度,有利于加强君主对全国的有效统治。

一、制度之变——从政权建立到对内统治

明朝时大学士叶向高说:“我朝阁臣,只备论思顾问之职,原非宰相。中有一二权势稍重者,皆上窃君上之威灵,下侵六曹之职掌,终以取祸。臣备员六年,百凡皆奉圣断,分毫不敢欺负。部务尽听主者,分毫不敢与闻。”

这段材料表明

A.内阁学士都是宰相 B.掌握实际决策权

C.成为最高行政机构 D.权力来源于皇帝

1420年,明成祖在北京东安门内建立由宦官组成的“东缉事厂”,“专事缉访”,设掌印太监一员,掌班、领班、司房无定员。贴刑二员,“掌刺缉刑狱之事”。该机构的建立表明

A. 中央行政体系更加健全 B. 中枢的运作更趋完善

C. 皇权专制制度空前加强 D. 宦官专权的程度登峰造极

思考1:明代沿海形势有什么新的变化?该怎样应对?

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

明·仇英 《倭寇图卷》

《红毛番与仆人》

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

1. 倭寇之乱

倭寇的产生始于元朝。当时日本镰仓幕府统治衰落,经济凋敝,大批中小武士限于贫困化,下海从事走私贸易,很多人亦商亦盗,常以劫掠为生,元人称之为倭寇。

——张帆《中国古代简史》

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

1. 倭寇之乱

明太祖:“片板不得下海”

——海禁政策 + 朝贡贸易

海禁政策:人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行。

朝贡贸易:是古代王朝与周边藩属国政治经济联系的一种重要方式,其特点往往是“厚往薄来、倍偿其价”,政治目的大于经济目的,主要是为了宣扬国威,满足统治者对奇珍异宝的需求。

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

1. 倭寇之乱

明太祖:“片板不得下海”

——海禁政策 + 朝贡贸易

明成祖:刘江抗倭 + 郑和下西洋 ——积极的对外政策

成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和等通使西洋。

——《明史·郑和传》

(1)目的

“宣扬国威”

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

1. 倭寇之乱

明太祖:“片板不得下海”

——海禁政策 + 朝贡贸易

明成祖:刘江抗倭 + 郑和下西洋 ——积极的对外政策

(1)目的:

宣扬国威

(2)实质:

朝贡贸易

(3)评价:性质:

中国古代规模最大、船只和海员最多、时间最久的海上航行,在资金、装备、技术上大大领先于欧洲远洋航行。

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

1. 倭寇之乱

明太祖:“片板不得下海”

——海禁政策 + 朝贡贸易

明成祖:刘江抗倭 + 郑和下西洋 ——积极的对外政策

(1)目的:

“宣扬国威”

(2)实质:

朝贡贸易

(3)评价:性质:

中国古代规模最大、船只和海员最多、时间最久的海上航行,在资金、装备、技术上大大领先于欧洲远洋航行。

积极影响:

增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,扩大明朝在海外的政治影响。

消极影响:

出于政治目的而非经济目的,成本高于收益,给明朝带来较大的财政负担,后来未能持续。

,

自郑和下西洋之后,中国对于南方的航行,更为熟悉,华人移殖海外的渐多。

——吕思勉

虽宣威异域,普及南洋,为中国历史所未有。

——蔡东藩

三保下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而回,于国家何益?

——《殊域周咨录》

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

1. 倭寇之乱

明太祖:“片板不得下海”

——海禁政策 + 朝贡贸易

明成祖:刘江抗倭 + 郑和下西洋 ——积极的对外政策

明世宗:倭患更为严重--戚继光、俞大猷抗倭 ——倭寇问题基本解决

嘉靖三十一年(1552年),漳、泉海贼勾引倭奴万余人,驾舟千余艘,自浙江舟山、象山等处登陆,流劫台、温、宁、绍间,攻陷城塞,杀掳居民无数。

——《明世宗实录》

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

1. 倭寇之乱

明太祖:“片板不得下海”

——海禁政策 + 朝贡贸易

明成祖:刘江抗倭 + 郑和下西洋 ——积极的对外政策

明世宗:倭患更为严重--戚继光、俞大猷抗倭 ——倭寇问题基本解决

抗倭斗争

海禁政策

(经济封锁)

东南沿海形势稳定

朝廷放松对私人海外贸易的限制

东南民间走私猖獗

明穆宗:有条件地允许私人贸易——开始解除海禁

16世纪中叶,随着欧洲殖民主义“航海大发现”的扩展,葡萄牙人到达中国东南沿海一带。

1553年,葡萄牙人以“借地晾晒水浸货物”为借口,通过向明朝官员行贿,获准在澳门半岛暂时居住。

1624年荷兰入侵台湾南部,先在安平建城设立军事据点,逐渐扩大侵略范围。

1642年荷兰在与西班牙军队的战斗中获胜,迅速扩张侵略范围,势力扩张到台北的基隆和淡水一带……

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

2. 西方殖民者到来

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)海疆形势

2. 西方殖民者到来

结合材料及教材73页“史料阅读”思考:

西方殖民者的到来会产生哪些影响?

明朝对澳门和台湾地区的处置说明了什么问题?

嘉靖三十二年,蕃舶托言:舟触风涛,愿借壕镜地,暴诸水渍贡物,海道副使汪柏许之。初仅麦合,商人牟奸利者,渐运瓶璧撩桶为屋。佛朗机遂得混人,高栋尽亮,栉比相望,久之,遂专为所据,蕃人之人居澳,自汪柏始,佛朗机既据澳,至万历二年,建闸于莲花茎,设官守之,而蕃夷之来日益众。——《澳门纪略》

海防威胁、主权危机

西学东渐、文明交往

影响:消极:

积极:

问题:

明清政府的海权意识和海防能力薄弱

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)陆疆形势

陆地边疆 政策 结果 边疆管理的作用

蒙古

西藏 东北 加强对边疆地区的管理,巩固多民族国家的统一;

促进民族交融;

推动边疆地区的社会发展。

归纳:请阅读教材完成表格。

战争、修长城、和议、册封、互市

恢复贸易维持和平

册封、 设奴儿干都司

册封、设行都指挥使司,任用藏族上层

巩固统治

二、边疆之变——海陆形势与对外经略

(一)陆疆形势

1616

努尔哈赤统一女真建立大金

1636

1644

1644

皇太极称帝,改国号为“大清”

1644年,李自成攻占北京,崇祯帝自缢,明亡。

多尔衮率军进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京

三、政权之变——清朝崛起与明清易代

(倭寇)自杭州北新关西剽淳安,突徽州歙县,至绩溪、旌德,过泾县,趋南陵,遂达芜湖。烧南岸,奔太平府,犯江宁镇,径侵南京。”

——明史《日本传记》

“贼才七十二人耳。南京兵与之相对两阵,(被)杀二把总指挥,军士死者八九百,此七十二人不折一人而去。南京十三门紧闭,倾城百姓皆点上城,堂上诸老与各司属分守各门,虽贼退尚不敢解严。夫京城守备不可谓不密,平日诸勋贵骑从呵拥交驰于道,军卒月请粮八万,正为今日尔。今以七十二暴客扣门,即张皇如此,宁不大为朝廷之辱耶?”

——南京翰林院孔目的何良俊笔记

小筑暂高枕,忧时旧有盟。

呼樽来揖客,挥麈坐谈兵。

云护牙签满,星含宝剑横。

封侯非我意,但愿海波平。

——《韬钤深处》

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进