福建省四校联盟2024-2025学年高二下学期期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省四校联盟2024-2025学年高二下学期期末考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 258.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-19 17:50:13 | ||

图片预览

文档简介

福建省泉州第一中学、厦门外国语学校石狮分校、泉港区第一中学、德化第一中学2024-2025学年高二下学期期末考试历史试题

一、单选题

1.盘龙城遗址第一、二期大体为中原文化影响下的一处普通聚落点。自第三期后,既有大量来源于商文化的器物,部分器物还衍生出明显的地方变体,同时还可能有来自长江下游、赣东北、鄂西峡江及澧水下游等不同地区的文化因素。这主要表明盘龙城遗址( )

A.因中原文化扩张开始兴起 B.受周边文化影响逐渐变异

C.从中原核心走向多元一体 D.随文明发展增强吸附能力

2.汉朝疆域广袤,以实物征收的地租要运往政治中心,尤其是运往首都长安,往往需要付出巨大的经济代价和时间成本,以粮食为例,许多地方的粮食运输的经济成本甚至高于粮食本身的价格。为解决这一困局,西汉朝廷( )

A.严控货币发行 B.实行轻徭薄赋 C.推行均输平准 D.抑制工商业者

3.北魏孝文帝任命元桢担任长安镇都大将、雍州刺史。出任前,孝文帝称赞元桢“孝行著于私庭,令间彰于邦国”,并告诫他到任后要绥抚饥民,切勿“恃亲骄矜,违礼僭度”。这反映出孝文帝( )

A.崇尚儒家礼教 B.倚重士族支持 C.重视军政建设 D.维护宗室特权

4.隋唐之际,士人阶层开始“中央化"的转型历程。他们纷纷迁徙、著籍两京(长安洛阳)周边,并世代营葬于此,出现了“士无乡里,里无衣冠”“仕家不著籍于乡闾”“里闾无豪族,井邑无衣冠,人不土著,萃处京畿”的现象。导致这一现象出现的主要原因是( )

A.地方宗族力量的瓦解 B.出身庶族的士大夫出现

C.政府选官制度的变化 D.安史之乱摧毁士族集团

5.道光朝(1821~1850)以前,清朝统治者在给予各地宗族一定扶植的同时,又加以适当限制。自道光朝开始,统治者越来越重视宗族势力,逐步把一部分基层行政权力交给宗族。这一调整的目的是( )

A.化解地方统治危机 B.抵制西方文化渗透 C.分化州县行政权力 D.改革社会教化方式

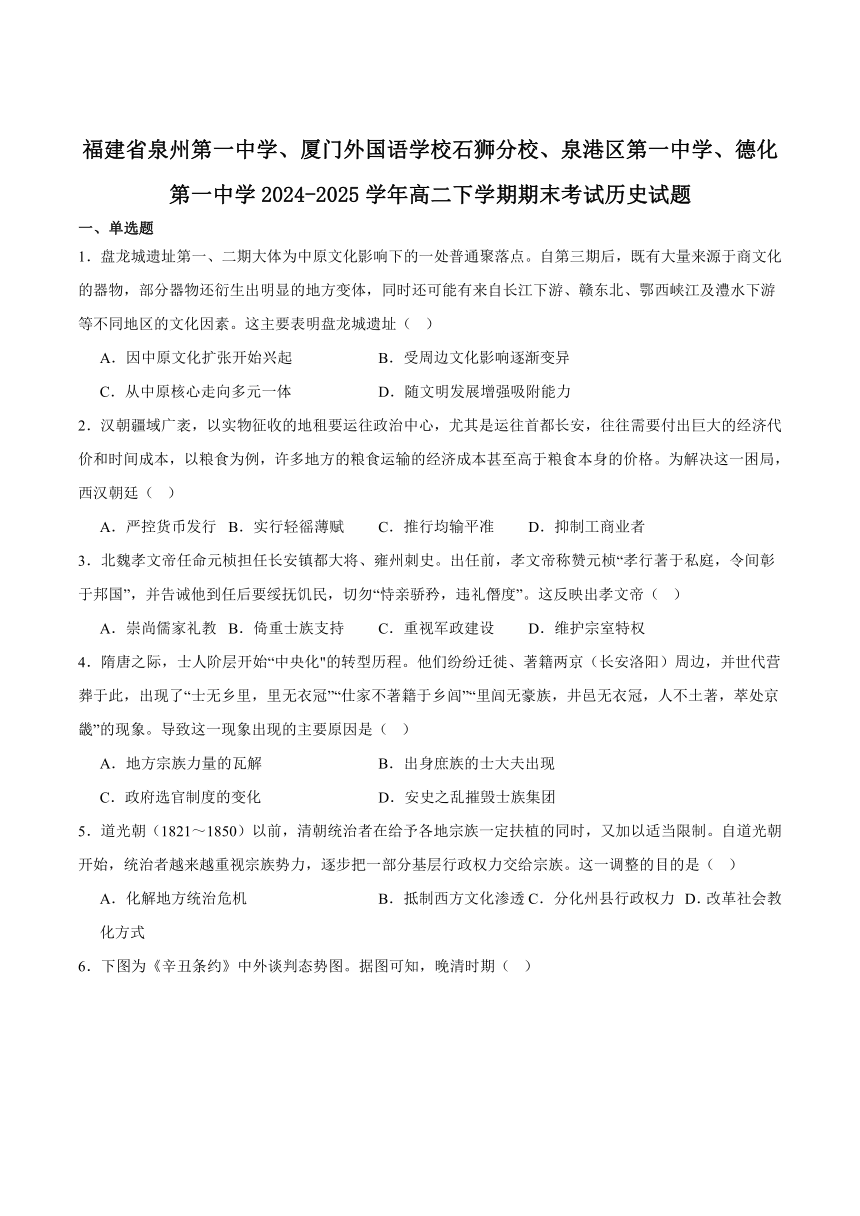

6.下图为《辛丑条约》中外谈判态势图。据图可知,晚清时期( )

《辛丑条约》中外谈判态势图

A.外交失利导致中央政府权威丧失 B.新旧官僚体制间矛盾重重

C.汉族督抚崛起瓦解传统权力结构 D.中枢与地方势力存在博弈

7.1913年,《东方杂志》刊载《国民今后之道德》一文,提出“夫道德有体有用,体不可变而用不能不变”,同时也强调,“苟于新社会无特别冲突之点,均不宜轻议更张”。这体现了作者( )

A.激发国民革命热情的愿望 B.革新社会秩序的主张

C.排斥西方道德观念的立场 D.倡导渐进变革的理念

8.1934年2月,中央苏区各区各乡各级共建立了1140个消费合作社。这些合作社承担了每月向红军售卖12000余斤食盐的任务,同时还规定红军家属享有合作社商品的优先购买权和价格折扣,并创办了硝盐厂、石灰厂、草鞋厂等小工厂。据此可知,消费合作社的成立有利于( )

A.建立革命统一战线 B.推动土地改革的实施

C.巩固抗日民主政权 D.支援革命战争的发展

9.新中国成立初期,国家实行大行政区制度,即在中央与省之间设立东北、西北、华东、中南、西南五大行政区。各大行政区人民政府委员会是所辖省(市)高一级的地方政权机关,同时又是中央人民政府政务院领导地方政府工作的代表机关。这一制度旨在( )

A.提升地方政府行政效能 B.保障国家的工业化进程

C.保证中央政府政令统一 D.确保区域经济协调发展

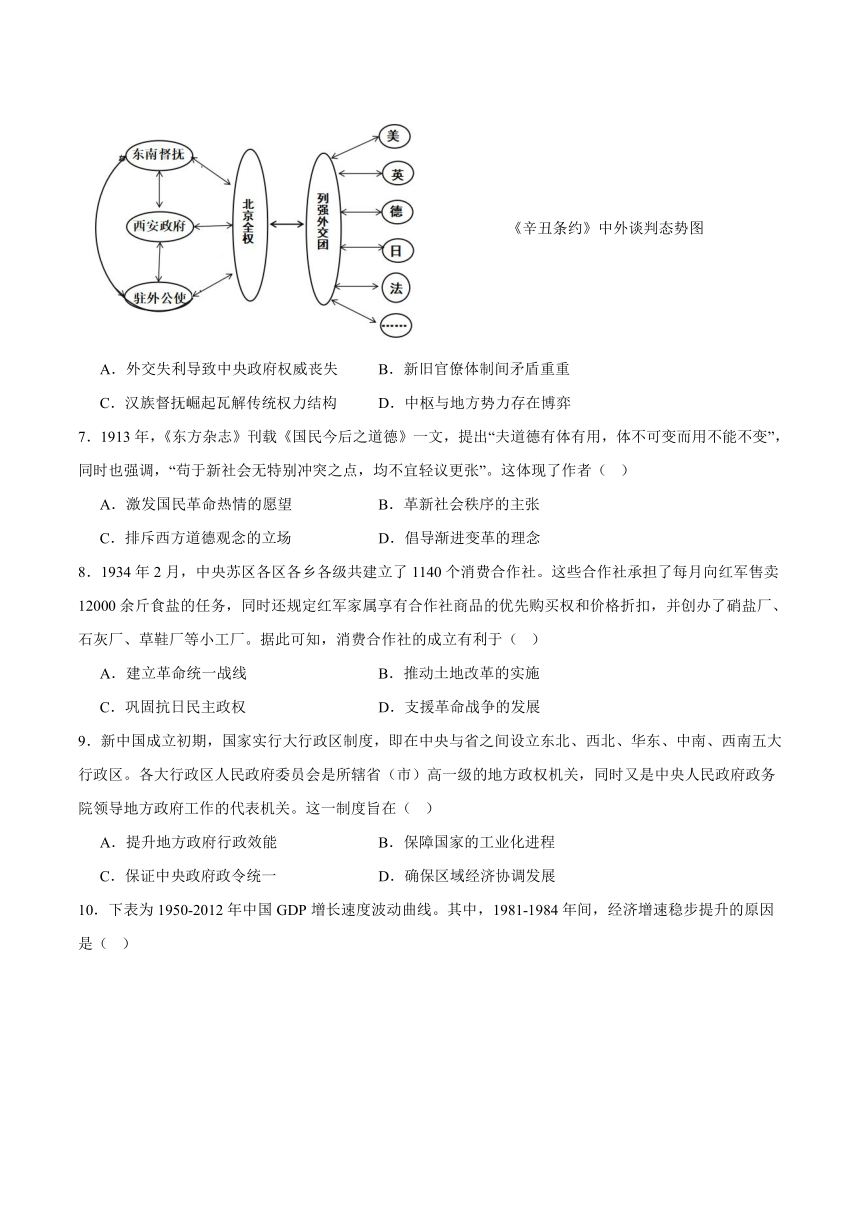

10.下表为1950-2012年中国GDP增长速度波动曲线。其中,1981-1984年间,经济增速稳步提升的原因是( )

A.城市经济体制改革的全面展开 B.对外开放格局的初步形成

C.社会主义市场经济体制的建立 D.农村经济体制改革的推动

11.古代印度传统信仰中,那伽被视为“恶魔的化生,是灾害和苦难的制造者”。佛教兴起后,那伽逐渐成为“可调御风雨的佛教护法神”,被人们广泛崇拜。这体现了( )

A.种姓制度的衰落 B.文化的融合与重塑 C.传统信仰的破除 D.神话的丰富与多元

12.1188年马格德堡市编纂的《马格德堡法》是中世纪德意志第一部城市习惯法汇编,包括商人法、继承法、婚姻法、刑法及法庭诉讼程序等内容。该法很快在德意志北部地区传播,许多城市把它作为自己的法律,这表明该地区( )

A.城市自治运动不断发展 B.王权和城市建立了同盟

C.形成了统一的法律体系 D.封君封臣关系走向瓦解

13.16世纪的欧洲,一场“着装革命”迅速崛起。人们不再将衣服视为对家族的传承或对后代的投资,厚重耐用的传统羊毛服饰逐渐被淘汰,轻便优雅且易于更换的时尚新服饰成为新宠。出现这一现象的主要原因是( )

A.世界市场的扩张 B.文艺复兴的发展

C.商业革命的推动 D.审美观念的变化

14.玻利瓦尔在1799年至1806年的欧洲之行是一段非常有趣的生活和心灵之旅。他写到“波旁王朝时代的马德里,虽然表面光鲜,但西班牙当时正深陷衰退泥潭,除了对权力的迷恋,没什么可以传授给美洲人的”。这反映出当时( )

A.西班牙在拉美的殖民统治崩溃 B.西班牙的专制王权进一步加强

C.拉丁美洲的民族解放出现契机 D.拉美的资本主义经济发展迅速

15.如图是1942年的一幅苏联宣传画,描绘的情景是:乌拉尔生产的钢铁被制造成炸弹,摧毁了前线的德军坦克。该宣传画反映出( )

A.敌后民众以钢铁般意志抵抗侵略

B.苏联为反法西斯战争付出了巨大牺牲

C.苏军进攻扭转了苏德战场的形势

D.工业化为争取卫国战争胜利创造条件

16.1971年8月15日,美国宣布中止美元与黄金的兑换关系。针对这一状况,法国总统蓬皮杜和西德总理勃兰特在12月初举行会晤,同意在国际货币体系改革进程中,缩小欧共体成员国间的汇率波动幅度。法德首脑达成的共识( )

A.缓解了当时严重的经济危机 B.有利于欧洲推进经济一体化

C.反映出摆脱美国控制的意愿 D.加速了布雷顿森林体系崩溃

二、材料题

17.阅读材料,回答问题。

材料 有学者认为,与其他国家相比,中国最独特之处在于,我们是唯一保持了两千年中央集权制度的国家。从本质上来说,中国历史上的众多制度都围绕着四大基本制度展开。这四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑起中央集权的“大厦”,从而维护了中国作为统一多民族国家的巩固。

从四大基本制度中选出两个,结合秦汉治乱兴衰的历史,简要说明。(要求:明确写出所选的两个基本制度,史论结合,逻辑清晰)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 21世纪以来,国际形势发生多维度、深层次变化。为此,某个课题组围绕“20世纪国际格局的演变与大国关系互动研究”这一主课题,选取了诸如“凡尔赛—华盛顿体系下大国关系互动与国际格局演变的研究”等多个子课题开展研究。

参照材料中的课题研究示例,并结合世界近现代史知识,聚焦“大国关系与国际秩序”,自拟一个主课题名称,再写出两个子课题名称,并就其中一个子课题的研究内容作概要说明。(要求:主课题与子课题名称明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文;不得照抄材料中的课题名称)

三、综合题

19.能源是社会发展的重要保证。阅读材料,回答问题。

材料 关于宋代燃料危机的不同观点

现象 分析 观点

现象1:《宋史》等记载,北宋开封有16个年份出现大雪严寒天气,因雪灾导致人畜大量死亡的就有8个年份。现象2:唐宋以来民众砍伐桑枣,政府屡禁不止。 现象3:汉代生铁含硫量一般在万分之三左右,宋代生铁含硫量却普遍较高。宋代华北定窑与磁州窑名满天下,但宋以后都急剧没落。 大雪严寒天气导致人畜大量死亡现象频发,民众砍伐桑枣等经济林木屡禁不止等现象都说明宋代燃料危机现象突出。因为燃料危机,宋代大量用煤炼铁,导致了钢铁品质的严重下降,黄维等人对出土的宋代铁钱进行测定,发现有的含硫量竟高达1.94%;使用煤炭烧制瓷器,釉中的诸多物质都可能与二氧化硫反应,影响成品瓷器的外观与质地,使得工艺水平大打折扣。 观点一:宋代发生了严重的燃料危机

16次大雪严寒天气有8次以上未见致人冻死的相关记载,说明引发开封燃料安全事件只是雨雪、战争等造成的“供给难足”而已。桑枣等林木不仅热值高,市场上更易售卖且售价更高。砍伐桑枣主要与燃料特性及经济利益驱动有关。黄维在同一篇论文中也指出陕西、山西等北方地区“用煤炼铁和用木炭炼铁都是同时存在的”,用煤炭冶铁“一直都不是普遍的”。 观点二:宋代并不存在全局性的燃料危机

——摘编自柴国生《“燃料荒”还是“燃料危机”:再论宋代燃料安全问题》等

根据材料并结合所学,你认同哪种观点,试说明理由。据此谈谈你对历史研究中史料问题的认识。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 元朝在云南、四川等地设立宣慰司、宣抚司,任命当地少数民族首领如大理段氏、彝族兹莫等为土官,世袭统治,允许保留部落组织与习俗,但须服从中央调遣并缴纳贡赋。至元十三年(1276),元政府在云南设置行省,下设路、府、州、县,结束了云南地区长期割据局面。元世祖派回回人赡思丁为首任行省长官,又派张立道作劝农使,“教民播种,为陂池以备水旱”,并传去内地蚕桑经验。元政府还开辟驿道,联通大都与西南。此外,佛教与儒学在云南传播,昆明圆通寺、大理崇圣寺等成为多元文化交融的见证。

——据翦伯赞主编《中国史纲要》等

材料二 美国建国初期,领土仅限于大西洋沿岸的13个州。19世纪前期,美国通过购买、武装颠覆和发动战争等手段,在北美大陆西部地区获取大量土地。到19世纪中叶,美国的领土已经扩展到太平洋沿岸。1830年,联邦政府通过《印第安人迁移法》,将原住民强制迁移至西部贫瘠的“保留地”。1862年,政府颁布《宅地法》,吸引数百万移民垦殖西部。1869年,横贯北美大陆的中央太平洋铁路竣工,加速了资源东运与军队西调。政府摧毁原住民的野牛猎场,将儿童送入寄宿学校,禁止使用本族语言与宗教仪式,强制灌输英语与基督教。

——摘编自刘祚昌、王觉非主编《世界史·近代史编》(下卷)

(1)根据材料一,概括元朝治理西南边疆的举措。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括指出元朝经营西南边疆和美国治理西部地区在文化政策上的差异,并分析二者各自的影响。

(3)综合以上材料和所学知识,从大历史角度简述对边疆治理问题的认识。

参考答案

1.D

2.C

3.A

4.C

5.A

6.D

7.D

8.D

9.C

10.D

11.B

12.A

13.B

14.C

15.D

16.B

17.制度:郡县制度、尊儒制度。

说明:秦朝建立后,实行郡县制度,从而建立了中国第一个中央集权的、统一的多民族封建王朝。而汉初奉行郡国并行制度,结果封国的存在导致了七国之乱,威胁了中央集权。

秦朝建立后,以法家治国,严刑峻法,结果暴政引起人民的反抗,出现了陈胜、吴广起义,秦朝很快灭亡。而汉朝建立后,汉武帝实行罢黜百家、尊崇儒术的政策,加强了中央集权,出现了汉朝的盛世局面。

18.【示例】

主课题:20世纪下半叶大国关系对国际格局影响的研究

子课题一:冷战时期美苏争锋的研究(或“雅尔塔体系下美苏争锋的研究”)

说明:二战结束后,美苏在国家利益和意识形态上的对立冲突,使他们从盟友变成对手。1947年,美国出台杜鲁门主义,发动对苏联的冷战。随后,以美国为首的“北约”和以苏联为首的“华约”相继成立,美苏全面冷战对峙,两极格局正式形成。

子课题二:冷战时期多极力量成长的研究

说明:冷战背景下东西方关系既有缓和又有对抗,世界发生深刻变化。随着欧共体的成立与发展,日本经济的起飞,表明以美国为首的西方阵营逐渐分化。苏联大国主义所导致的东欧国家反对苏联控制的斗争,以及中苏关系的破裂,表明以苏联为首的社会主义阵营开始瓦解。以中国为代表的第三世界国家快速发展,日益成为国际社会中不可忽视的力量。这些变化冲击了两极格局,世界格局朝着多极化方向发展。

19.认同材料一的观点;理由:有出土文物材料为依据,一手史料可信度高;冶铁、制瓷等行业均受到燃料短缺的影响,说明燃料危机是宋代比较普遍的现象;开封作为当时重要的城市,具有一定代表性。认同材料二的观点;理由:燃料短缺问题主要发生在开封等城市,不能代表全国的情况;北方战乱导致大量人口南迁,经济重心南移,北方手工业衰落的原因应综合分析;观点一对学者的研究进行了片面剪裁。

认识:史料是历史研究的基础;史料类型是多样的;只有掌握了比较丰富的历史史料才能更科学合理的得出结论;历史研究要遵循一分材料一分结论的实证精神;要客观、准确的利用史料,不能主观剪裁史料。

20.(1)建立土司制度,实行世袭统治;设置行省,推广内地的行政治理模式;传播内地农耕技术和文化;开辟联通西南的驿道。

(2)差异:元朝推行文化怀柔、教化政策(或“元朝尊重当地民族的社会组织和习俗,传播佛教和儒学”)。

美国实行文化殖民、奴役政策(或“美国摧毁原住民传统的生活方式,强制改变语言和宗教信仰”)。

影响:元朝的文化政策,推动了边疆多元文化的发展,密切了边疆与内地的联系,促进了民族交融,有利于形成国家认同和维护国家统一。

美国的文化政策,一方面导致原住民文化灭绝(断裂),给他们带来深重灾难;另一方面客观上维护了美国领土扩张的成果,推动了西部开发和发展。

(3)构建多元一体的国家认同,不应制造族群对立;注重文化的包容与交融,不应简单依赖武力胁迫,立足边疆的长远开发,不应以掠夺资源为主要目的。

一、单选题

1.盘龙城遗址第一、二期大体为中原文化影响下的一处普通聚落点。自第三期后,既有大量来源于商文化的器物,部分器物还衍生出明显的地方变体,同时还可能有来自长江下游、赣东北、鄂西峡江及澧水下游等不同地区的文化因素。这主要表明盘龙城遗址( )

A.因中原文化扩张开始兴起 B.受周边文化影响逐渐变异

C.从中原核心走向多元一体 D.随文明发展增强吸附能力

2.汉朝疆域广袤,以实物征收的地租要运往政治中心,尤其是运往首都长安,往往需要付出巨大的经济代价和时间成本,以粮食为例,许多地方的粮食运输的经济成本甚至高于粮食本身的价格。为解决这一困局,西汉朝廷( )

A.严控货币发行 B.实行轻徭薄赋 C.推行均输平准 D.抑制工商业者

3.北魏孝文帝任命元桢担任长安镇都大将、雍州刺史。出任前,孝文帝称赞元桢“孝行著于私庭,令间彰于邦国”,并告诫他到任后要绥抚饥民,切勿“恃亲骄矜,违礼僭度”。这反映出孝文帝( )

A.崇尚儒家礼教 B.倚重士族支持 C.重视军政建设 D.维护宗室特权

4.隋唐之际,士人阶层开始“中央化"的转型历程。他们纷纷迁徙、著籍两京(长安洛阳)周边,并世代营葬于此,出现了“士无乡里,里无衣冠”“仕家不著籍于乡闾”“里闾无豪族,井邑无衣冠,人不土著,萃处京畿”的现象。导致这一现象出现的主要原因是( )

A.地方宗族力量的瓦解 B.出身庶族的士大夫出现

C.政府选官制度的变化 D.安史之乱摧毁士族集团

5.道光朝(1821~1850)以前,清朝统治者在给予各地宗族一定扶植的同时,又加以适当限制。自道光朝开始,统治者越来越重视宗族势力,逐步把一部分基层行政权力交给宗族。这一调整的目的是( )

A.化解地方统治危机 B.抵制西方文化渗透 C.分化州县行政权力 D.改革社会教化方式

6.下图为《辛丑条约》中外谈判态势图。据图可知,晚清时期( )

《辛丑条约》中外谈判态势图

A.外交失利导致中央政府权威丧失 B.新旧官僚体制间矛盾重重

C.汉族督抚崛起瓦解传统权力结构 D.中枢与地方势力存在博弈

7.1913年,《东方杂志》刊载《国民今后之道德》一文,提出“夫道德有体有用,体不可变而用不能不变”,同时也强调,“苟于新社会无特别冲突之点,均不宜轻议更张”。这体现了作者( )

A.激发国民革命热情的愿望 B.革新社会秩序的主张

C.排斥西方道德观念的立场 D.倡导渐进变革的理念

8.1934年2月,中央苏区各区各乡各级共建立了1140个消费合作社。这些合作社承担了每月向红军售卖12000余斤食盐的任务,同时还规定红军家属享有合作社商品的优先购买权和价格折扣,并创办了硝盐厂、石灰厂、草鞋厂等小工厂。据此可知,消费合作社的成立有利于( )

A.建立革命统一战线 B.推动土地改革的实施

C.巩固抗日民主政权 D.支援革命战争的发展

9.新中国成立初期,国家实行大行政区制度,即在中央与省之间设立东北、西北、华东、中南、西南五大行政区。各大行政区人民政府委员会是所辖省(市)高一级的地方政权机关,同时又是中央人民政府政务院领导地方政府工作的代表机关。这一制度旨在( )

A.提升地方政府行政效能 B.保障国家的工业化进程

C.保证中央政府政令统一 D.确保区域经济协调发展

10.下表为1950-2012年中国GDP增长速度波动曲线。其中,1981-1984年间,经济增速稳步提升的原因是( )

A.城市经济体制改革的全面展开 B.对外开放格局的初步形成

C.社会主义市场经济体制的建立 D.农村经济体制改革的推动

11.古代印度传统信仰中,那伽被视为“恶魔的化生,是灾害和苦难的制造者”。佛教兴起后,那伽逐渐成为“可调御风雨的佛教护法神”,被人们广泛崇拜。这体现了( )

A.种姓制度的衰落 B.文化的融合与重塑 C.传统信仰的破除 D.神话的丰富与多元

12.1188年马格德堡市编纂的《马格德堡法》是中世纪德意志第一部城市习惯法汇编,包括商人法、继承法、婚姻法、刑法及法庭诉讼程序等内容。该法很快在德意志北部地区传播,许多城市把它作为自己的法律,这表明该地区( )

A.城市自治运动不断发展 B.王权和城市建立了同盟

C.形成了统一的法律体系 D.封君封臣关系走向瓦解

13.16世纪的欧洲,一场“着装革命”迅速崛起。人们不再将衣服视为对家族的传承或对后代的投资,厚重耐用的传统羊毛服饰逐渐被淘汰,轻便优雅且易于更换的时尚新服饰成为新宠。出现这一现象的主要原因是( )

A.世界市场的扩张 B.文艺复兴的发展

C.商业革命的推动 D.审美观念的变化

14.玻利瓦尔在1799年至1806年的欧洲之行是一段非常有趣的生活和心灵之旅。他写到“波旁王朝时代的马德里,虽然表面光鲜,但西班牙当时正深陷衰退泥潭,除了对权力的迷恋,没什么可以传授给美洲人的”。这反映出当时( )

A.西班牙在拉美的殖民统治崩溃 B.西班牙的专制王权进一步加强

C.拉丁美洲的民族解放出现契机 D.拉美的资本主义经济发展迅速

15.如图是1942年的一幅苏联宣传画,描绘的情景是:乌拉尔生产的钢铁被制造成炸弹,摧毁了前线的德军坦克。该宣传画反映出( )

A.敌后民众以钢铁般意志抵抗侵略

B.苏联为反法西斯战争付出了巨大牺牲

C.苏军进攻扭转了苏德战场的形势

D.工业化为争取卫国战争胜利创造条件

16.1971年8月15日,美国宣布中止美元与黄金的兑换关系。针对这一状况,法国总统蓬皮杜和西德总理勃兰特在12月初举行会晤,同意在国际货币体系改革进程中,缩小欧共体成员国间的汇率波动幅度。法德首脑达成的共识( )

A.缓解了当时严重的经济危机 B.有利于欧洲推进经济一体化

C.反映出摆脱美国控制的意愿 D.加速了布雷顿森林体系崩溃

二、材料题

17.阅读材料,回答问题。

材料 有学者认为,与其他国家相比,中国最独特之处在于,我们是唯一保持了两千年中央集权制度的国家。从本质上来说,中国历史上的众多制度都围绕着四大基本制度展开。这四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑起中央集权的“大厦”,从而维护了中国作为统一多民族国家的巩固。

从四大基本制度中选出两个,结合秦汉治乱兴衰的历史,简要说明。(要求:明确写出所选的两个基本制度,史论结合,逻辑清晰)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 21世纪以来,国际形势发生多维度、深层次变化。为此,某个课题组围绕“20世纪国际格局的演变与大国关系互动研究”这一主课题,选取了诸如“凡尔赛—华盛顿体系下大国关系互动与国际格局演变的研究”等多个子课题开展研究。

参照材料中的课题研究示例,并结合世界近现代史知识,聚焦“大国关系与国际秩序”,自拟一个主课题名称,再写出两个子课题名称,并就其中一个子课题的研究内容作概要说明。(要求:主课题与子课题名称明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文;不得照抄材料中的课题名称)

三、综合题

19.能源是社会发展的重要保证。阅读材料,回答问题。

材料 关于宋代燃料危机的不同观点

现象 分析 观点

现象1:《宋史》等记载,北宋开封有16个年份出现大雪严寒天气,因雪灾导致人畜大量死亡的就有8个年份。现象2:唐宋以来民众砍伐桑枣,政府屡禁不止。 现象3:汉代生铁含硫量一般在万分之三左右,宋代生铁含硫量却普遍较高。宋代华北定窑与磁州窑名满天下,但宋以后都急剧没落。 大雪严寒天气导致人畜大量死亡现象频发,民众砍伐桑枣等经济林木屡禁不止等现象都说明宋代燃料危机现象突出。因为燃料危机,宋代大量用煤炼铁,导致了钢铁品质的严重下降,黄维等人对出土的宋代铁钱进行测定,发现有的含硫量竟高达1.94%;使用煤炭烧制瓷器,釉中的诸多物质都可能与二氧化硫反应,影响成品瓷器的外观与质地,使得工艺水平大打折扣。 观点一:宋代发生了严重的燃料危机

16次大雪严寒天气有8次以上未见致人冻死的相关记载,说明引发开封燃料安全事件只是雨雪、战争等造成的“供给难足”而已。桑枣等林木不仅热值高,市场上更易售卖且售价更高。砍伐桑枣主要与燃料特性及经济利益驱动有关。黄维在同一篇论文中也指出陕西、山西等北方地区“用煤炼铁和用木炭炼铁都是同时存在的”,用煤炭冶铁“一直都不是普遍的”。 观点二:宋代并不存在全局性的燃料危机

——摘编自柴国生《“燃料荒”还是“燃料危机”:再论宋代燃料安全问题》等

根据材料并结合所学,你认同哪种观点,试说明理由。据此谈谈你对历史研究中史料问题的认识。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 元朝在云南、四川等地设立宣慰司、宣抚司,任命当地少数民族首领如大理段氏、彝族兹莫等为土官,世袭统治,允许保留部落组织与习俗,但须服从中央调遣并缴纳贡赋。至元十三年(1276),元政府在云南设置行省,下设路、府、州、县,结束了云南地区长期割据局面。元世祖派回回人赡思丁为首任行省长官,又派张立道作劝农使,“教民播种,为陂池以备水旱”,并传去内地蚕桑经验。元政府还开辟驿道,联通大都与西南。此外,佛教与儒学在云南传播,昆明圆通寺、大理崇圣寺等成为多元文化交融的见证。

——据翦伯赞主编《中国史纲要》等

材料二 美国建国初期,领土仅限于大西洋沿岸的13个州。19世纪前期,美国通过购买、武装颠覆和发动战争等手段,在北美大陆西部地区获取大量土地。到19世纪中叶,美国的领土已经扩展到太平洋沿岸。1830年,联邦政府通过《印第安人迁移法》,将原住民强制迁移至西部贫瘠的“保留地”。1862年,政府颁布《宅地法》,吸引数百万移民垦殖西部。1869年,横贯北美大陆的中央太平洋铁路竣工,加速了资源东运与军队西调。政府摧毁原住民的野牛猎场,将儿童送入寄宿学校,禁止使用本族语言与宗教仪式,强制灌输英语与基督教。

——摘编自刘祚昌、王觉非主编《世界史·近代史编》(下卷)

(1)根据材料一,概括元朝治理西南边疆的举措。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括指出元朝经营西南边疆和美国治理西部地区在文化政策上的差异,并分析二者各自的影响。

(3)综合以上材料和所学知识,从大历史角度简述对边疆治理问题的认识。

参考答案

1.D

2.C

3.A

4.C

5.A

6.D

7.D

8.D

9.C

10.D

11.B

12.A

13.B

14.C

15.D

16.B

17.制度:郡县制度、尊儒制度。

说明:秦朝建立后,实行郡县制度,从而建立了中国第一个中央集权的、统一的多民族封建王朝。而汉初奉行郡国并行制度,结果封国的存在导致了七国之乱,威胁了中央集权。

秦朝建立后,以法家治国,严刑峻法,结果暴政引起人民的反抗,出现了陈胜、吴广起义,秦朝很快灭亡。而汉朝建立后,汉武帝实行罢黜百家、尊崇儒术的政策,加强了中央集权,出现了汉朝的盛世局面。

18.【示例】

主课题:20世纪下半叶大国关系对国际格局影响的研究

子课题一:冷战时期美苏争锋的研究(或“雅尔塔体系下美苏争锋的研究”)

说明:二战结束后,美苏在国家利益和意识形态上的对立冲突,使他们从盟友变成对手。1947年,美国出台杜鲁门主义,发动对苏联的冷战。随后,以美国为首的“北约”和以苏联为首的“华约”相继成立,美苏全面冷战对峙,两极格局正式形成。

子课题二:冷战时期多极力量成长的研究

说明:冷战背景下东西方关系既有缓和又有对抗,世界发生深刻变化。随着欧共体的成立与发展,日本经济的起飞,表明以美国为首的西方阵营逐渐分化。苏联大国主义所导致的东欧国家反对苏联控制的斗争,以及中苏关系的破裂,表明以苏联为首的社会主义阵营开始瓦解。以中国为代表的第三世界国家快速发展,日益成为国际社会中不可忽视的力量。这些变化冲击了两极格局,世界格局朝着多极化方向发展。

19.认同材料一的观点;理由:有出土文物材料为依据,一手史料可信度高;冶铁、制瓷等行业均受到燃料短缺的影响,说明燃料危机是宋代比较普遍的现象;开封作为当时重要的城市,具有一定代表性。认同材料二的观点;理由:燃料短缺问题主要发生在开封等城市,不能代表全国的情况;北方战乱导致大量人口南迁,经济重心南移,北方手工业衰落的原因应综合分析;观点一对学者的研究进行了片面剪裁。

认识:史料是历史研究的基础;史料类型是多样的;只有掌握了比较丰富的历史史料才能更科学合理的得出结论;历史研究要遵循一分材料一分结论的实证精神;要客观、准确的利用史料,不能主观剪裁史料。

20.(1)建立土司制度,实行世袭统治;设置行省,推广内地的行政治理模式;传播内地农耕技术和文化;开辟联通西南的驿道。

(2)差异:元朝推行文化怀柔、教化政策(或“元朝尊重当地民族的社会组织和习俗,传播佛教和儒学”)。

美国实行文化殖民、奴役政策(或“美国摧毁原住民传统的生活方式,强制改变语言和宗教信仰”)。

影响:元朝的文化政策,推动了边疆多元文化的发展,密切了边疆与内地的联系,促进了民族交融,有利于形成国家认同和维护国家统一。

美国的文化政策,一方面导致原住民文化灭绝(断裂),给他们带来深重灾难;另一方面客观上维护了美国领土扩张的成果,推动了西部开发和发展。

(3)构建多元一体的国家认同,不应制造族群对立;注重文化的包容与交融,不应简单依赖武力胁迫,立足边疆的长远开发,不应以掠夺资源为主要目的。

同课章节目录