2.2基因在染色体上第一课时课件(共28张PPT1个视频)- --2025-2026学年下学期高一生物(人教版)必修2

文档属性

| 名称 | 2.2基因在染色体上第一课时课件(共28张PPT1个视频)- --2025-2026学年下学期高一生物(人教版)必修2 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-18 16:33:12 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

2.2基因在染色体上

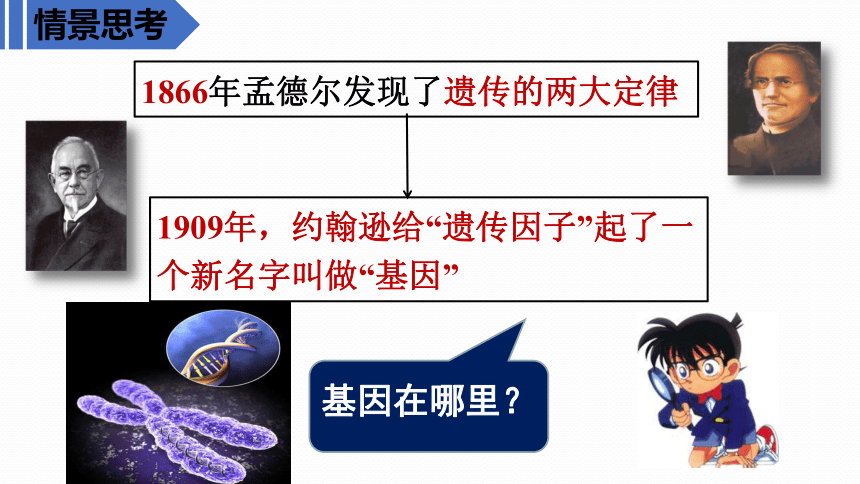

1866年孟德尔发现了遗传的两大定律

1909年,约翰逊给“遗传因子”起了一个新名字叫做“基因”

基因在哪里?

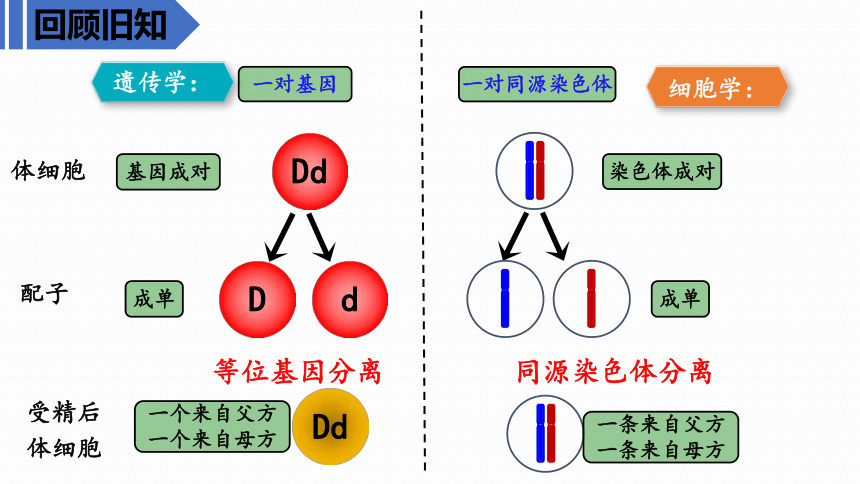

体细胞

配子

Dd

基因成对

染色体成对

D

d

Dd

一个来自父方

一个来自母方

受精后

体细胞

成单

成单

一条来自父方

一条来自母方

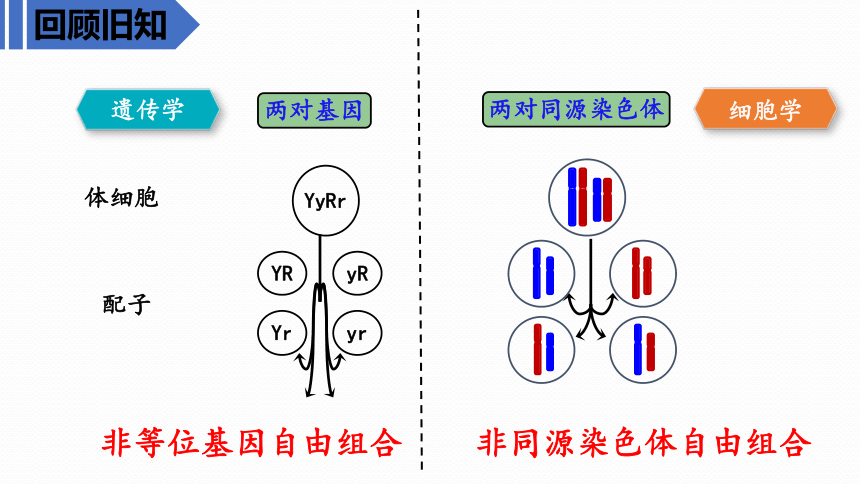

萨顿将基因与染色体的行为进行比较

遗传学:

细胞学:

等位基因分离

同源染色体分离

一对基因

一对同源染色体

非等位基因自由组合

非同源染色体自由组合

yR

Yr

yr

YR

YyRr

体细胞

配子

遗传学

细胞学

两对基因

两对同源染色体

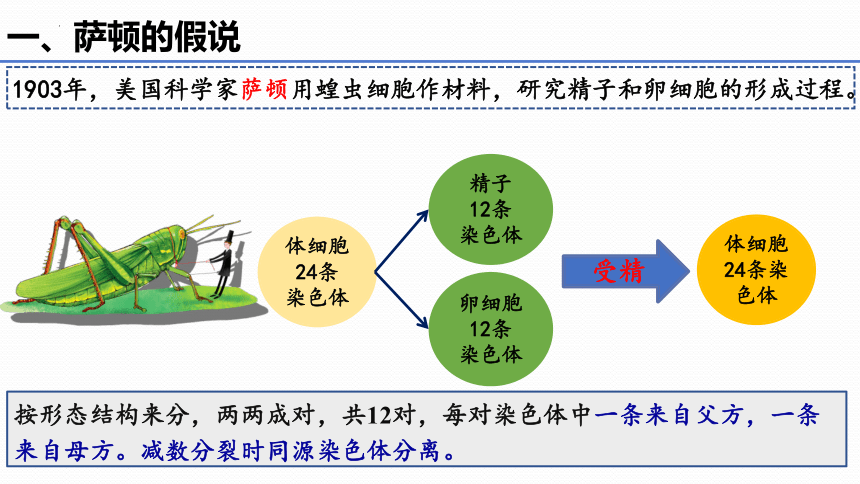

1903年,美国科学家萨顿用蝗虫细胞作材料,研究精子和卵细胞的形成过程。

体细胞

24条

染色体

精子

12条

染色体

卵细胞

12条

染色体

受精

体细胞

24条染色体

按形态结构来分,两两成对,共12对,每对染色体中一条来自父方,一条来自母方。减数分裂时同源染色体分离。

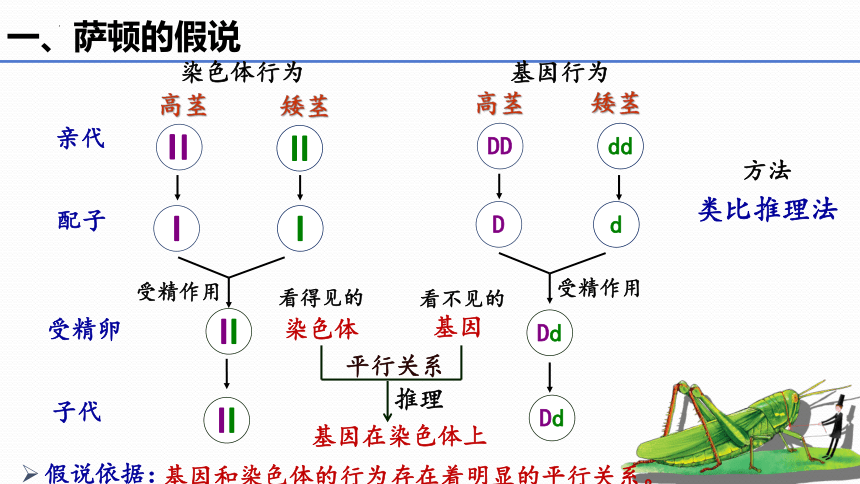

受精作用

受精卵

亲代

配子

子代

染色体行为

基因行为

DD

dd

D

d

Dd

Dd

受精作用

看不见的

染色体

基因在染色体上

推理

基因

看得见的

平行关系

高茎

矮茎

高茎

矮茎

方法

类比推理法

基因和染色体的行为存在着明显的平行关系。

假说依据:

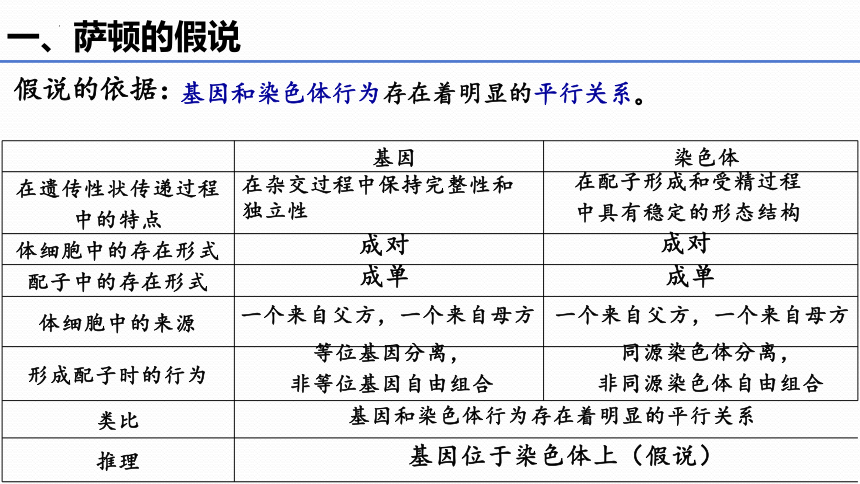

基因 染色体

在遗传性状传递过程中的特点

体细胞中的存在形式

配子中的存在形式

体细胞中的来源

形成配子时的行为

类比 推理 在杂交过程中保持完整性和独立性

在配子形成和受精过程中具有稳定的形态结构

成对

成对

成单

成单

一个来自父方,一个来自母方

一个来自父方,一个来自母方

等位基因分离,

非等位基因自由组合

同源染色体分离,

非同源染色体自由组合

基因和染色体行为存在着明显的平行关系

基因位于染色体上(假说)

假说的依据:

基因和染色体行为存在着明显的平行关系。

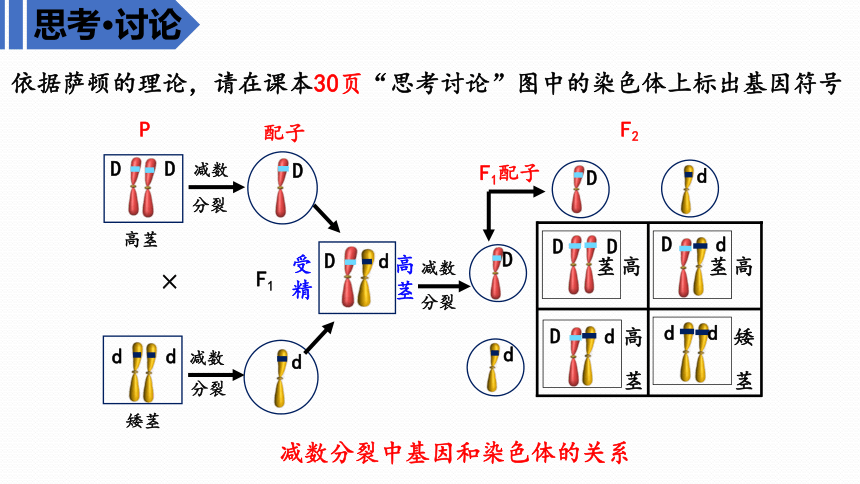

减数分裂中基因和染色体的关系

高 茎

高 茎

矮 茎

高 茎

D d

D D

d d

D d

d d

×

减数

分裂

受 精

减数

分裂

高 茎

减数

分裂

P

配子

F1

F1配子

高茎

矮茎

F2

d

D

d

D

D D

D

D d

d

依据萨顿的理论,请在课本30页“思考讨论”图中的染色体上标出基因符号

研究方法:

类比推理法

——根据两个对象在某些属性上相同或相似,通过比较而推断出他们在其他属性上也相同的推理过程。

笑话:

加拿大外交官朗宁曾在竞选省议员时,由于他幼儿时期吃过中国奶妈的奶水一事,受到政敌的攻击,说他身上一定有中国血统。朗宁反驳说:“你们是喝牛奶长大的,你们身上一定有牛的血统了。”

类比推理得出的结论并不具有逻辑的必然性。其正确与否,还需要观察和实验的检验。

1.下列各项中不能说明基因和染色体行为存在平行关系的是( ) A.体细胞中基因和染色体成对存在,生殖细胞中二者都是成单存在 B.体细胞成对的基因和同源染色体都是一个来自父方、一个来自母方 C.非同源染色体及其上的非等位基因自由组合

D.基因和染色体在生殖过程中都可能发生变异

问题:基因真的位于染色体上吗?

孟德尔的遗传理论和萨顿的假说遭到同时代的遗传学家摩尔根的强烈质疑。

我不相信孟德尔,更难以相信萨顿那家伙毫无事实根据的臆测!

摩尔根的这种大胆质疑,科学务实的研究精神是值得我们努力学习的。

我更相信的是实验证据,我要通过确凿的实验找到遗传和染色体的关系!

我是一个文明有风度的黑粉!

我要设置一个实验,自己探究生物的遗传与染色体到底是什么关系!

1. 个体小,易饲养

2. 繁殖快,后代多

3.具有易于区分的相对性状

4.染色体少,易观察(4对)

红眼果蝇

朱红眼果蝇

白眼果

野生型

突变型

突变型

同型

3对常染色体+

3对常染色体+

XX

XY

异型

染色体

的类型

常染色体:雌性个体细胞中相同,不决定性别的染色体(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)

性染色体:雌性个体细胞中不相同,决定性别的染色体,如X、Y

注意:雌雄同株的植物没有常染色体和性染色体之分。

雌性

性染色体

常染色体

雄性

X

Y

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

(1)非同源区段

①基因只存在于X染色体(Ⅰ区段)上

②基因只存在Y(Ⅲ区段)上

——伴Y遗传(限雄遗传)

——伴X遗传(伴X显、伴X隐 )

X、Y同源区段的基因是成对存在的。

(2)在同源区段Ⅱ

基因的表示方法

X X

-

-

雌性:

X Y

-

雄性:

在常染色体上:

在性染色体上:

DD、Dd、dd

先性染色体后基因

XY

-

雄性:

X X

-

-

雌性:

X Y

-

雄性:

-

性染色体大写,基因右上角

X

Y

X非同源区段

Y非同源区段

X和Y同源区段

如XYA 、 XYa

如XWXW 、XWXw 、XwXw XWY XwY

如XDXD 、XDXd 、XdXd

XDYD、XDYd 、XdYD 、XdYd

W(w)

A(a)

如XBXB 、XBXb 、XbXb XBY XbY

B(b)

X

W(w)

X

W(w)

D(d)

同源区段

B(b)

B(b)

D(d)

D(d)

D(d)

拓展提升:同源区段和非同源区段

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

性染色体大写,基因右上角

2.果蝇常被用作遗传学研究的实验材料,下列关于果蝇的叙述,错误的是( )

A.果蝇易饲养、后代多,具有易于区分的性状

B.果蝇体细胞中含有4对常染色体,雌果蝇体细胞中含有2条X染色体

C.性染色体上的基因不一定都与性别决定有关

D.白眼雄果蝇的白眼基因位于X染色体上,Y染色体上无其等位基因

第一个是1933年,颁给了果蝇的开山祖师摩尔根;

第二个是1946年,颁给了摩尔根的学生赫尔曼·穆勒,他发现了X射线对果蝇的突变效应;

第三个是1995年,颁给了三位果蝇发育基因的研究者;

第四个是2011年,颁给了果蝇免疫系统的Toll相关基因;

第五个是2017年医学或生理学奖的果蝇生物钟。

果蝇与诺贝尔奖

拓展视野

果蝇的“过人之处”:

1909年起,摩尔根开始潜心研究果蝇的遗传行为。摩尔根和他的学生在实验室里培养了许多野生型红眼果蝇,没发现其它眼色果蝇。1910年5月的一天,摩尔根在实验室中偶然发现一只白眼雄果蝇。白眼性状是如何遗传的?

3/4

1/4

P

×

白眼(雄)

红眼(雌)

F1

红眼

F2

白眼(雄)

红眼(雌、雄)

(雌、雄交配)

(1)观察实验,发现问题

F2红眼和白眼之间的数量比是3:1,遵循分离定律吗?

白眼性状的表现,为什么总是与性别相联系

(2)提出假说,解释问题

P

F1

F2

红眼(雌、雄)

白眼(雄)

3/4

1/4

红眼

×

红眼(雌)

白眼(雄)

XwY

XWXW

XWXw

、XWY

XWXw、XWXW、XWY

XwY

摩尔根及其同事提出假说:控制白眼的基因(w)在X染色体上,而Y染色体上不含它的等位基因

雌果蝇种类:

红眼(XWXw 、XWXW)

白眼(XWXW)

雄果蝇种类:

红眼(XWY)

白眼(XwY)

XWXW红眼(雌)

×

XwY白眼(雄)

XW

Y

Xw

XWY红眼( 雄 )

XWXw红眼( 雌 )

×

P

F2

F1

配子

配子

XW

Xw

XW

Y

XWXW红眼(雌 )

XWXw红眼(雌)

XWY红眼(雄)

XwY白眼(雄 )

(3)演绎推理(纸上谈兵)

XWXw × XwY

XWX w

XwY

F1:

P:

配子:

红眼(雌) 白眼(雄)

XW Xw

Xw

Y

XwXw

XWY

红雌

白雌

红雄

白雄

XWY × XwXw

XWX w 红雌

XwYW白雄

F1:

P:

配子:

红眼(雄) 白眼(雌)

XW

Xw

Y

测交1

测交2

雌雄均有一半红眼,一半白眼。

雌果蝇均为红眼,

雄果蝇均为白眼

(4)测交实验,得出结论

红眼雌蝇 红眼雄蝇 白眼雌蝇 白眼雄蝇

126 132 120 115

测交1:

测交2:

子代中雌蝇均为红眼,雄蝇均为白眼。

得出结论:控制果蝇白眼的基因只位于X染色体上,而Y染色体不含其等位基因,基因在染色体上。

实验一:红眼雌与白眼雄

实验二:红眼雄与白眼雌

(4)测交实验,得出结论

得出结论:控制果蝇白眼的基因只位于X染色体上,而Y染色体不含其等位基因,基因在染色体上。

红眼雌 红眼雄 白眼雌 白眼雄

126 132 120 115

实验一:红眼雌与白眼雄

红眼雌

白眼雄

P

F1

XWXw

XwY

×

XWXw

红眼雌

XwXw

白眼雌

XWY

红眼雄

XwY

白眼雄

均符合

实验二:红眼雄与白眼雌

红眼雄

白眼雌

P

F1

XWY

XwXw

×

XWXw

红眼雌

XwY

白眼雄

红眼雌:白眼雄=1:1

果绳的红眼为伴性显性遗传,其隐性性状为白眼,在下列杂交组合中,通过眼色即可直接判断子代果蝇性别的一组是( )

A.杂合红眼雌果蝇×红眼雄果蝇

B.白眼雌果蝇×红眼雄果蝇

C.杂合红眼雌果蝇×白眼雄果蝇

D.白眼雌果蝇×白眼雄果蝇

B

一次杂交判别雌雄

同型选隐,异型选显

测交:F1红眼雄 × 白眼雌

XW Y

XwXw

验证假说:

测交

得出结论:

基因在染色体上

若控制白眼基因(w)在X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因

白眼性状的表现总是与性别相联系?

提出问题:

作出假说:

假说

演

绎

法

从此,摩尔根成了 理论的坚定支持者

孟德尔

回顾摩尔根的实验:

(1)萨顿利用假说—演绎法,推测基因位于染色体上 ( )

(2)体细胞中基因成对存在,配子中只含1个基因( )

(3)蝗虫体细胞中的24条染色体,12条来自父方,12条来自母方( )

×

×

√

(4)摩尔根的果蝇杂交实验运用了假说—演绎法( )

(5)摩尔根果蝇杂交实验中,F2发生了性状分离( )

(6)果蝇杂交实验中,眼色遗传与性别有关( )

√

√

√

2.2基因在染色体上

1866年孟德尔发现了遗传的两大定律

1909年,约翰逊给“遗传因子”起了一个新名字叫做“基因”

基因在哪里?

体细胞

配子

Dd

基因成对

染色体成对

D

d

Dd

一个来自父方

一个来自母方

受精后

体细胞

成单

成单

一条来自父方

一条来自母方

萨顿将基因与染色体的行为进行比较

遗传学:

细胞学:

等位基因分离

同源染色体分离

一对基因

一对同源染色体

非等位基因自由组合

非同源染色体自由组合

yR

Yr

yr

YR

YyRr

体细胞

配子

遗传学

细胞学

两对基因

两对同源染色体

1903年,美国科学家萨顿用蝗虫细胞作材料,研究精子和卵细胞的形成过程。

体细胞

24条

染色体

精子

12条

染色体

卵细胞

12条

染色体

受精

体细胞

24条染色体

按形态结构来分,两两成对,共12对,每对染色体中一条来自父方,一条来自母方。减数分裂时同源染色体分离。

受精作用

受精卵

亲代

配子

子代

染色体行为

基因行为

DD

dd

D

d

Dd

Dd

受精作用

看不见的

染色体

基因在染色体上

推理

基因

看得见的

平行关系

高茎

矮茎

高茎

矮茎

方法

类比推理法

基因和染色体的行为存在着明显的平行关系。

假说依据:

基因 染色体

在遗传性状传递过程中的特点

体细胞中的存在形式

配子中的存在形式

体细胞中的来源

形成配子时的行为

类比 推理 在杂交过程中保持完整性和独立性

在配子形成和受精过程中具有稳定的形态结构

成对

成对

成单

成单

一个来自父方,一个来自母方

一个来自父方,一个来自母方

等位基因分离,

非等位基因自由组合

同源染色体分离,

非同源染色体自由组合

基因和染色体行为存在着明显的平行关系

基因位于染色体上(假说)

假说的依据:

基因和染色体行为存在着明显的平行关系。

减数分裂中基因和染色体的关系

高 茎

高 茎

矮 茎

高 茎

D d

D D

d d

D d

d d

×

减数

分裂

受 精

减数

分裂

高 茎

减数

分裂

P

配子

F1

F1配子

高茎

矮茎

F2

d

D

d

D

D D

D

D d

d

依据萨顿的理论,请在课本30页“思考讨论”图中的染色体上标出基因符号

研究方法:

类比推理法

——根据两个对象在某些属性上相同或相似,通过比较而推断出他们在其他属性上也相同的推理过程。

笑话:

加拿大外交官朗宁曾在竞选省议员时,由于他幼儿时期吃过中国奶妈的奶水一事,受到政敌的攻击,说他身上一定有中国血统。朗宁反驳说:“你们是喝牛奶长大的,你们身上一定有牛的血统了。”

类比推理得出的结论并不具有逻辑的必然性。其正确与否,还需要观察和实验的检验。

1.下列各项中不能说明基因和染色体行为存在平行关系的是( ) A.体细胞中基因和染色体成对存在,生殖细胞中二者都是成单存在 B.体细胞成对的基因和同源染色体都是一个来自父方、一个来自母方 C.非同源染色体及其上的非等位基因自由组合

D.基因和染色体在生殖过程中都可能发生变异

问题:基因真的位于染色体上吗?

孟德尔的遗传理论和萨顿的假说遭到同时代的遗传学家摩尔根的强烈质疑。

我不相信孟德尔,更难以相信萨顿那家伙毫无事实根据的臆测!

摩尔根的这种大胆质疑,科学务实的研究精神是值得我们努力学习的。

我更相信的是实验证据,我要通过确凿的实验找到遗传和染色体的关系!

我是一个文明有风度的黑粉!

我要设置一个实验,自己探究生物的遗传与染色体到底是什么关系!

1. 个体小,易饲养

2. 繁殖快,后代多

3.具有易于区分的相对性状

4.染色体少,易观察(4对)

红眼果蝇

朱红眼果蝇

白眼果

野生型

突变型

突变型

同型

3对常染色体+

3对常染色体+

XX

XY

异型

染色体

的类型

常染色体:雌性个体细胞中相同,不决定性别的染色体(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)

性染色体:雌性个体细胞中不相同,决定性别的染色体,如X、Y

注意:雌雄同株的植物没有常染色体和性染色体之分。

雌性

性染色体

常染色体

雄性

X

Y

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

(1)非同源区段

①基因只存在于X染色体(Ⅰ区段)上

②基因只存在Y(Ⅲ区段)上

——伴Y遗传(限雄遗传)

——伴X遗传(伴X显、伴X隐 )

X、Y同源区段的基因是成对存在的。

(2)在同源区段Ⅱ

基因的表示方法

X X

-

-

雌性:

X Y

-

雄性:

在常染色体上:

在性染色体上:

DD、Dd、dd

先性染色体后基因

XY

-

雄性:

X X

-

-

雌性:

X Y

-

雄性:

-

性染色体大写,基因右上角

X

Y

X非同源区段

Y非同源区段

X和Y同源区段

如XYA 、 XYa

如XWXW 、XWXw 、XwXw XWY XwY

如XDXD 、XDXd 、XdXd

XDYD、XDYd 、XdYD 、XdYd

W(w)

A(a)

如XBXB 、XBXb 、XbXb XBY XbY

B(b)

X

W(w)

X

W(w)

D(d)

同源区段

B(b)

B(b)

D(d)

D(d)

D(d)

拓展提升:同源区段和非同源区段

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

性染色体大写,基因右上角

2.果蝇常被用作遗传学研究的实验材料,下列关于果蝇的叙述,错误的是( )

A.果蝇易饲养、后代多,具有易于区分的性状

B.果蝇体细胞中含有4对常染色体,雌果蝇体细胞中含有2条X染色体

C.性染色体上的基因不一定都与性别决定有关

D.白眼雄果蝇的白眼基因位于X染色体上,Y染色体上无其等位基因

第一个是1933年,颁给了果蝇的开山祖师摩尔根;

第二个是1946年,颁给了摩尔根的学生赫尔曼·穆勒,他发现了X射线对果蝇的突变效应;

第三个是1995年,颁给了三位果蝇发育基因的研究者;

第四个是2011年,颁给了果蝇免疫系统的Toll相关基因;

第五个是2017年医学或生理学奖的果蝇生物钟。

果蝇与诺贝尔奖

拓展视野

果蝇的“过人之处”:

1909年起,摩尔根开始潜心研究果蝇的遗传行为。摩尔根和他的学生在实验室里培养了许多野生型红眼果蝇,没发现其它眼色果蝇。1910年5月的一天,摩尔根在实验室中偶然发现一只白眼雄果蝇。白眼性状是如何遗传的?

3/4

1/4

P

×

白眼(雄)

红眼(雌)

F1

红眼

F2

白眼(雄)

红眼(雌、雄)

(雌、雄交配)

(1)观察实验,发现问题

F2红眼和白眼之间的数量比是3:1,遵循分离定律吗?

白眼性状的表现,为什么总是与性别相联系

(2)提出假说,解释问题

P

F1

F2

红眼(雌、雄)

白眼(雄)

3/4

1/4

红眼

×

红眼(雌)

白眼(雄)

XwY

XWXW

XWXw

、XWY

XWXw、XWXW、XWY

XwY

摩尔根及其同事提出假说:控制白眼的基因(w)在X染色体上,而Y染色体上不含它的等位基因

雌果蝇种类:

红眼(XWXw 、XWXW)

白眼(XWXW)

雄果蝇种类:

红眼(XWY)

白眼(XwY)

XWXW红眼(雌)

×

XwY白眼(雄)

XW

Y

Xw

XWY红眼( 雄 )

XWXw红眼( 雌 )

×

P

F2

F1

配子

配子

XW

Xw

XW

Y

XWXW红眼(雌 )

XWXw红眼(雌)

XWY红眼(雄)

XwY白眼(雄 )

(3)演绎推理(纸上谈兵)

XWXw × XwY

XWX w

XwY

F1:

P:

配子:

红眼(雌) 白眼(雄)

XW Xw

Xw

Y

XwXw

XWY

红雌

白雌

红雄

白雄

XWY × XwXw

XWX w 红雌

XwYW白雄

F1:

P:

配子:

红眼(雄) 白眼(雌)

XW

Xw

Y

测交1

测交2

雌雄均有一半红眼,一半白眼。

雌果蝇均为红眼,

雄果蝇均为白眼

(4)测交实验,得出结论

红眼雌蝇 红眼雄蝇 白眼雌蝇 白眼雄蝇

126 132 120 115

测交1:

测交2:

子代中雌蝇均为红眼,雄蝇均为白眼。

得出结论:控制果蝇白眼的基因只位于X染色体上,而Y染色体不含其等位基因,基因在染色体上。

实验一:红眼雌与白眼雄

实验二:红眼雄与白眼雌

(4)测交实验,得出结论

得出结论:控制果蝇白眼的基因只位于X染色体上,而Y染色体不含其等位基因,基因在染色体上。

红眼雌 红眼雄 白眼雌 白眼雄

126 132 120 115

实验一:红眼雌与白眼雄

红眼雌

白眼雄

P

F1

XWXw

XwY

×

XWXw

红眼雌

XwXw

白眼雌

XWY

红眼雄

XwY

白眼雄

均符合

实验二:红眼雄与白眼雌

红眼雄

白眼雌

P

F1

XWY

XwXw

×

XWXw

红眼雌

XwY

白眼雄

红眼雌:白眼雄=1:1

果绳的红眼为伴性显性遗传,其隐性性状为白眼,在下列杂交组合中,通过眼色即可直接判断子代果蝇性别的一组是( )

A.杂合红眼雌果蝇×红眼雄果蝇

B.白眼雌果蝇×红眼雄果蝇

C.杂合红眼雌果蝇×白眼雄果蝇

D.白眼雌果蝇×白眼雄果蝇

B

一次杂交判别雌雄

同型选隐,异型选显

测交:F1红眼雄 × 白眼雌

XW Y

XwXw

验证假说:

测交

得出结论:

基因在染色体上

若控制白眼基因(w)在X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因

白眼性状的表现总是与性别相联系?

提出问题:

作出假说:

假说

演

绎

法

从此,摩尔根成了 理论的坚定支持者

孟德尔

回顾摩尔根的实验:

(1)萨顿利用假说—演绎法,推测基因位于染色体上 ( )

(2)体细胞中基因成对存在,配子中只含1个基因( )

(3)蝗虫体细胞中的24条染色体,12条来自父方,12条来自母方( )

×

×

√

(4)摩尔根的果蝇杂交实验运用了假说—演绎法( )

(5)摩尔根果蝇杂交实验中,F2发生了性状分离( )

(6)果蝇杂交实验中,眼色遗传与性别有关( )

√

√

√

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成