江苏省镇江第一中学2024-2025学年高二下学期期末考试地理试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省镇江第一中学2024-2025学年高二下学期期末考试地理试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-18 19:35:28 | ||

图片预览

文档简介

江苏省镇江第一中学2024-2025学年高二下学期6月期末地理试题

一、单选题

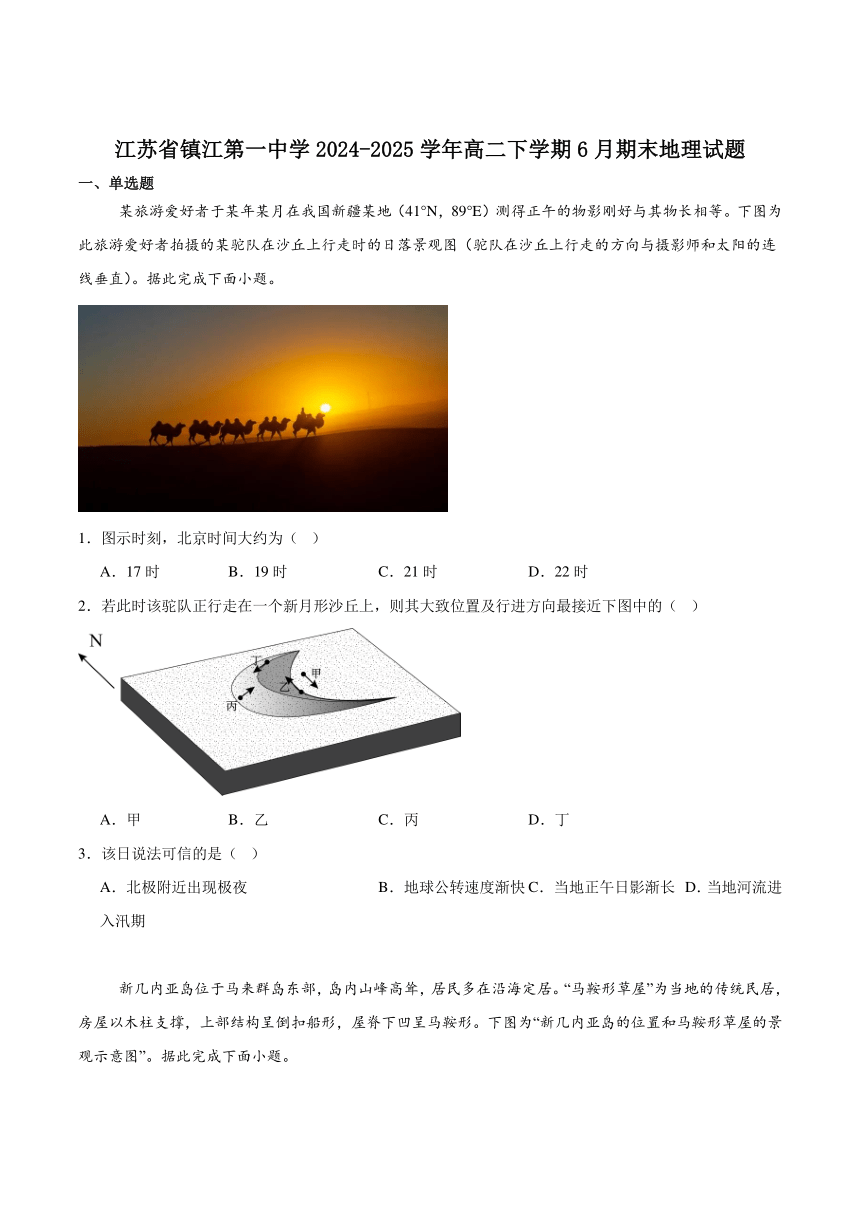

某旅游爱好者于某年某月在我国新疆某地(41°N,89°E)测得正午的物影刚好与其物长相等。下图为此旅游爱好者拍摄的某驼队在沙丘上行走时的日落景观图(驼队在沙丘上行走的方向与摄影师和太阳的连线垂直)。据此完成下面小题。

1.图示时刻,北京时间大约为( )

A.17时 B.19时 C.21时 D.22时

2.若此时该驼队正行走在一个新月形沙丘上,则其大致位置及行进方向最接近下图中的( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

3.该日说法可信的是( )

A.北极附近出现极夜 B.地球公转速度渐快 C.当地正午日影渐长 D.当地河流进入汛期

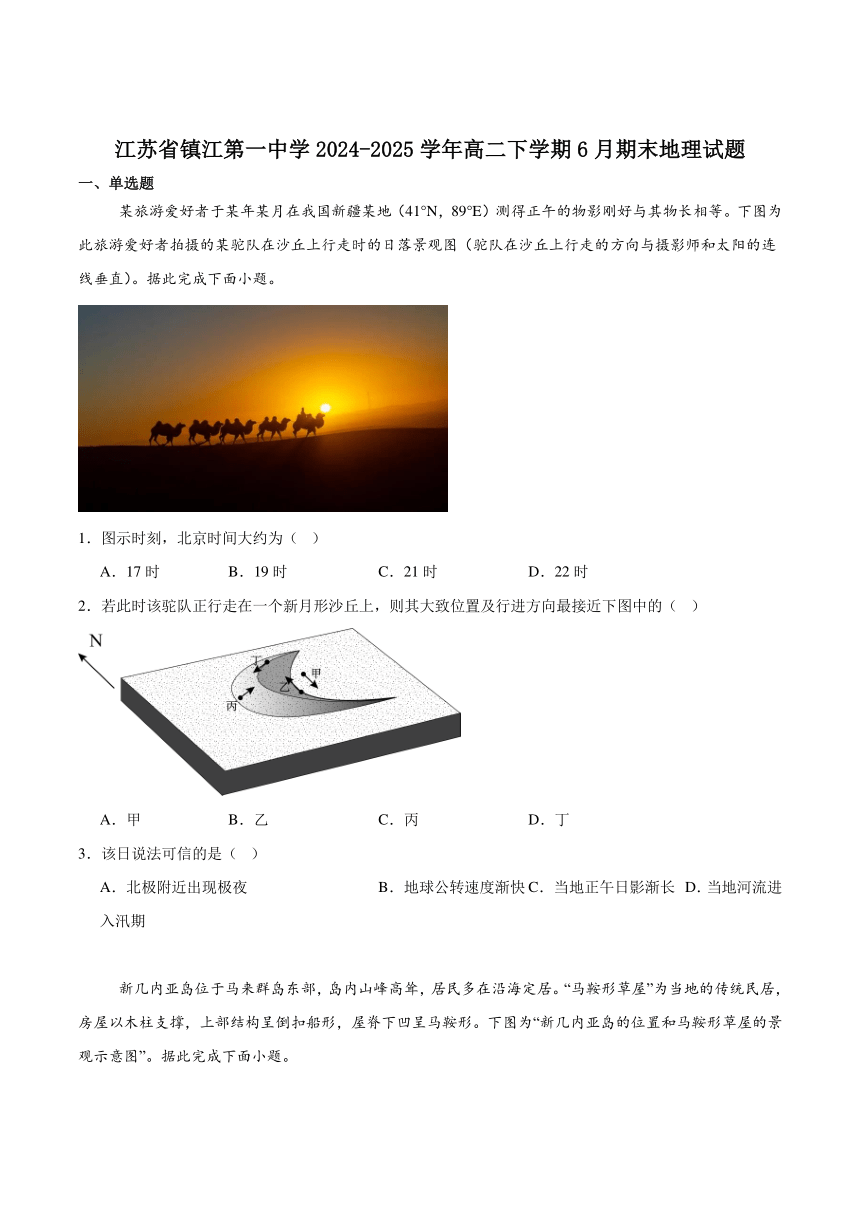

新几内亚岛位于马来群岛东部,岛内山峰高耸,居民多在沿海定居。“马鞍形草屋”为当地的传统民居,房屋以木柱支撑,上部结构呈倒扣船形,屋脊下凹呈马鞍形。下图为“新几内亚岛的位置和马鞍形草屋的景观示意图”。据此完成下面小题。

4.该岛甲处1月盛行风向及成因叙述正确的是( )

A.西南风气压带风带的季节移动 B.东南风海陆热力性质差异

C.西北风气压带风带的季节移动 D.东北风海陆热力性质差异

5.马鞍形草屋建造的目的是( )

A.利于排水,防潮隔热 B.防御海浪,便于出行

C.拓展用地,抵御强风 D.稳定地基,抵御灾害

6.下列对几内亚岛描述错误的是( )

A.有一定时段的无风期 B.火山、地震多发,地热能丰富

C.几内亚岛生物种类丰富 D.河流众多,航运便利

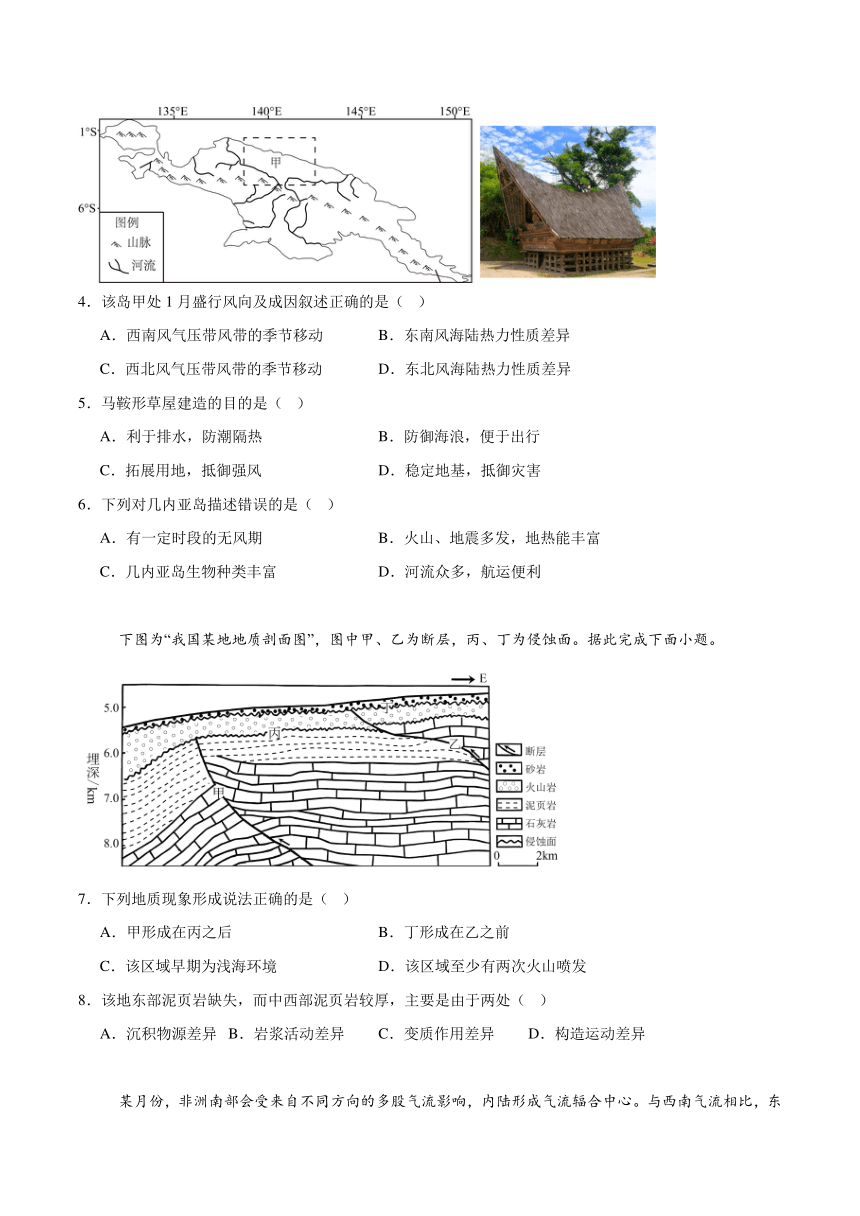

下图为“我国某地地质剖面图”,图中甲、乙为断层,丙、丁为侵蚀面。据此完成下面小题。

7.下列地质现象形成说法正确的是( )

A.甲形成在丙之后 B.丁形成在乙之前

C.该区域早期为浅海环境 D.该区域至少有两次火山喷发

8.该地东部泥页岩缺失,而中西部泥页岩较厚,主要是由于两处( )

A.沉积物源差异 B.岩浆活动差异 C.变质作用差异 D.构造运动差异

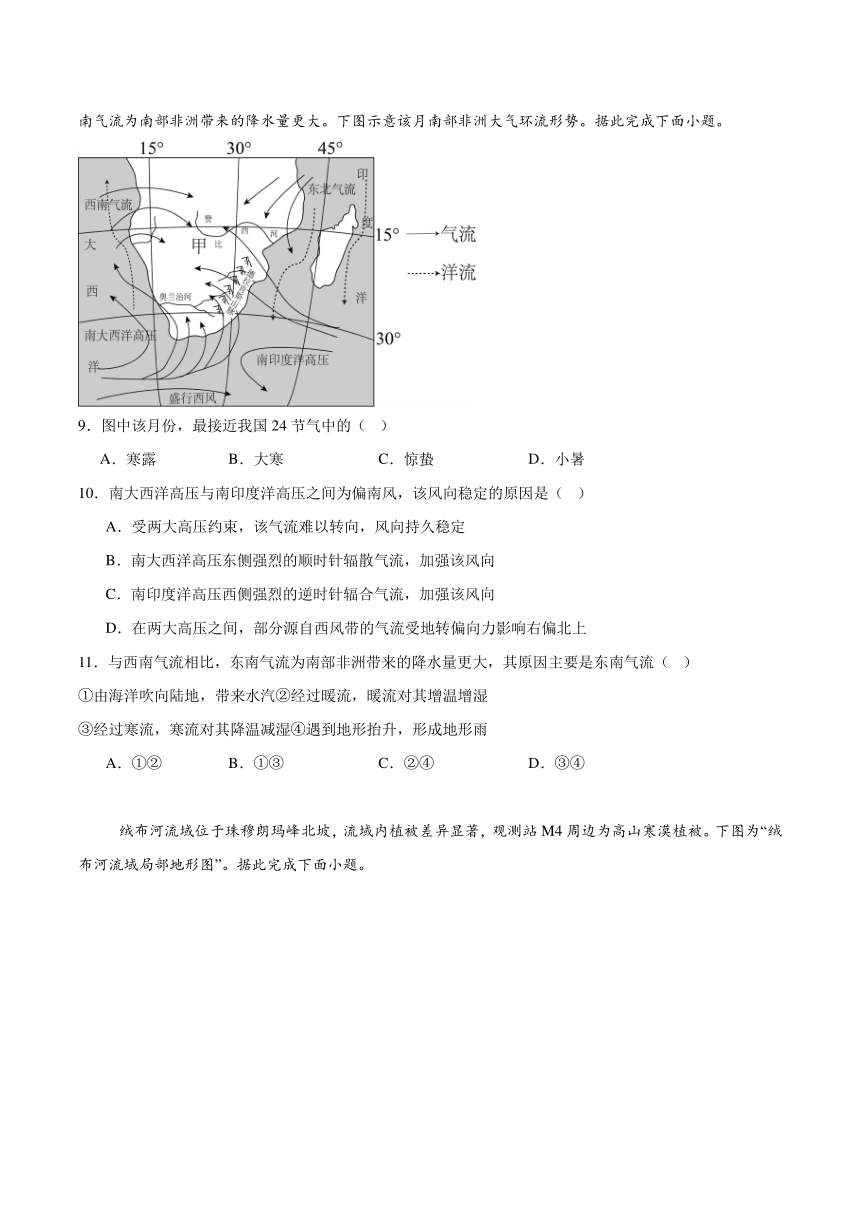

某月份,非洲南部会受来自不同方向的多股气流影响,内陆形成气流辐合中心。与西南气流相比,东南气流为南部非洲带来的降水量更大。下图示意该月南部非洲大气环流形势。据此完成下面小题。

9.图中该月份,最接近我国24节气中的( )

A.寒露 B.大寒 C.惊蛰 D.小暑

10.南大西洋高压与南印度洋高压之间为偏南风,该风向稳定的原因是( )

A.受两大高压约束,该气流难以转向,风向持久稳定

B.南大西洋高压东侧强烈的顺时针辐散气流,加强该风向

C.南印度洋高压西侧强烈的逆时针辐合气流,加强该风向

D.在两大高压之间,部分源自西风带的气流受地转偏向力影响右偏北上

11.与西南气流相比,东南气流为南部非洲带来的降水量更大,其原因主要是东南气流( )

①由海洋吹向陆地,带来水汽②经过暖流,暖流对其增温增湿

③经过寒流,寒流对其降温减湿④遇到地形抬升,形成地形雨

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

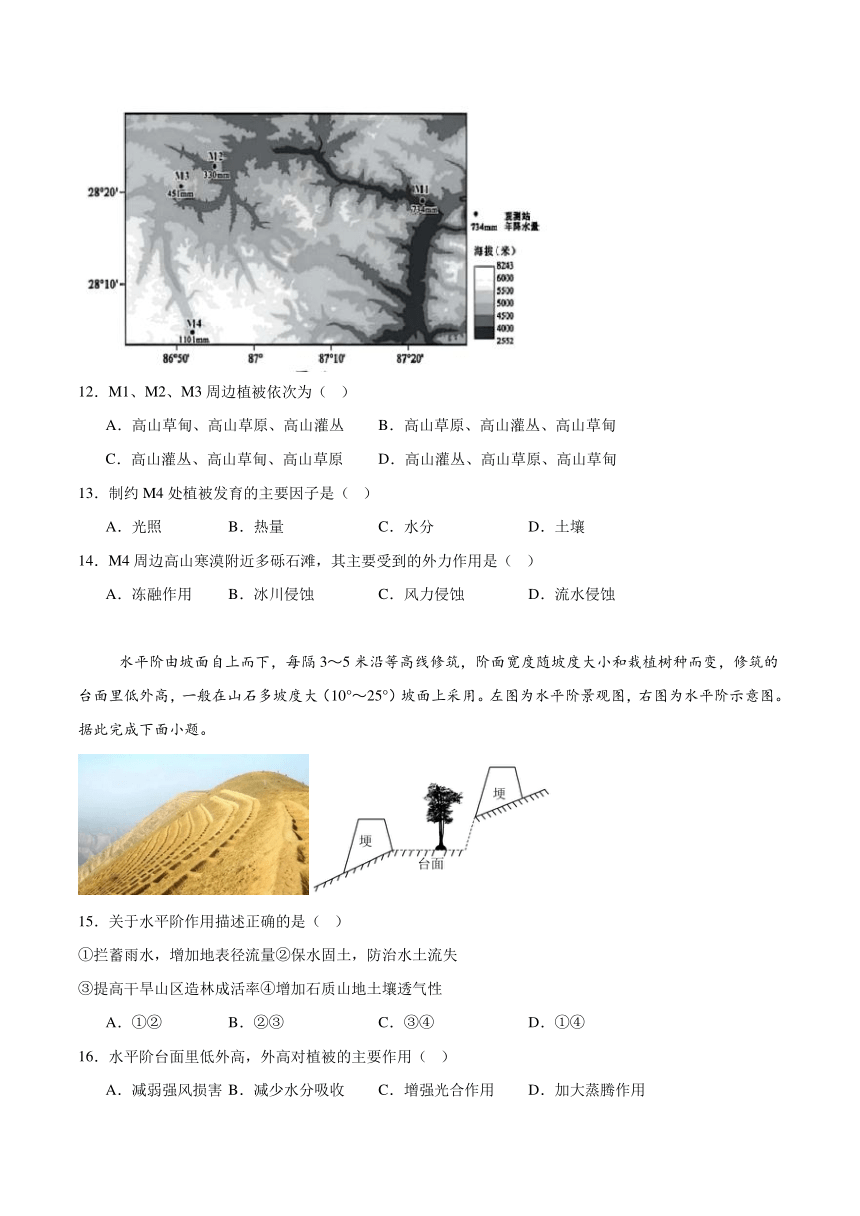

绒布河流域位于珠穆朗玛峰北坡,流域内植被差异显著,观测站M4周边为高山寒漠植被。下图为“绒布河流域局部地形图”。据此完成下面小题。

12.M1、M2、M3周边植被依次为( )

A.高山草甸、高山草原、高山灌丛 B.高山草原、高山灌丛、高山草甸

C.高山灌丛、高山草甸、高山草原 D.高山灌丛、高山草原、高山草甸

13.制约M4处植被发育的主要因子是( )

A.光照 B.热量 C.水分 D.土壤

14.M4周边高山寒漠附近多砾石滩,其主要受到的外力作用是( )

A.冻融作用 B.冰川侵蚀 C.风力侵蚀 D.流水侵蚀

水平阶由坡面自上而下,每隔3~5米沿等高线修筑,阶面宽度随坡度大小和栽植树种而变,修筑的台面里低外高,一般在山石多坡度大(10°~25°)坡面上采用。左图为水平阶景观图,右图为水平阶示意图。据此完成下面小题。

15.关于水平阶作用描述正确的是( )

①拦蓄雨水,增加地表径流量②保水固土,防治水土流失

③提高干旱山区造林成活率④增加石质山地土壤透气性

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

16.水平阶台面里低外高,外高对植被的主要作用( )

A.减弱强风损害 B.减少水分吸收 C.增强光合作用 D.加大蒸腾作用

17.石质水平阶最适合荒山治理区域( )

A.云贵高原 B.内蒙古高原 C.长白山区 D.横断山区

作为对外投资的新方式,海外园区已成为探索中国与“一带一路”沿线国家开展经贸合作的重要平台。中国海外园区建设一般采用共商共建模式,但建设高水平海外园区仍面临诸多困境。下图示意高水平海外园区具备的关键优势。据此完成下列题目。

18.建设高水平海外园区面临的最大困境是( )

A.产业规划不合理 B.融资渠道不畅通

C.人才培养不到位 D.政治经济风险大

19.中国海外园区建设采用共商共建模式,有利于( )

①均摊投资建设成本 ②构建多方协调机制

③降低投资外部风险 ④消除文化制度差异

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

20.引导入园企业快速融入当地生产经营环境的关键优势是( )

A.政策协调机制 B.信息和资源共享

C.投资软硬环境 D.集聚经济效应

高校毕业生在就业迁移过程中常有显著的地域偏好,而当下则呈现分散化和多元化的趋势。广州作为一线城市,吸引了大量高端人才流入,但是调查发现当前广州的高校毕业生出现了反向流动意愿(反向流动是指迁移到比当前居住地城市等级更低的城市的行为),下图示意广州高校毕业生就业流动意愿调查结果。据此完成下面小题。

21.广州高校毕业生反向流动意愿高的主要原因是广州( )

A.经济发展趋缓 B.就业机会减少 C.生态环境恶化 D.生活成本较高

22.调研发现,一些拥有反向流动意愿的群体最后在就业时依然留在一线城市,其主导影响因素是( )

A.就业机会 B.居住条件 C.文化消费水平 D.基础设施

23.基于目前高校毕业生的就业流动意愿,二、三线城市在吸引人才方面要注重( )

①大力发展高科技产业②制定人才补贴政策③营造创新的社会氛围④大大提高工资待遇

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

二、综合题

24.阅读图文材料,回答下列问题。

松嫩平原在早更新世早中期是一个大湖盆,被称为松嫩古湖。松花江干流自东向西注入松嫩古湖(左图)。早更新世晚期,因构造隆升及海平面下降,佳依分水岭被切穿,东侧河流袭夺西侧河流,松花江干流流向反转,松花江水系重组,松嫩古湖逐渐衰亡(右图)。

(1)写出影响松花江古河道变迁的内、外力作用。

(2)与早更新世早中期相比,描述现代松花江水系特征的变化。

(3)分析我国东北平原湿地广布的原因。

25.阅读图文材料,回答下列问题。

材料一:江苏是工业强省,也是港口大省,长江流域13个拥有亿吨级大港的城市中,江苏占6个,分别为苏州港、连云港港、南京港、南通港、镇江港、江阴(无锡)港。港口资源在全国领先。

材料二:江苏也是造船业第一大省,在册造船企业近300家,除南通8家大中型企业外,其他则以小型企业为主。2022年,为进一步加强资源整合、推进产业协同发展,江苏南通、泰州、扬州签订合作协议,共同打造世界级先进船舶装备产业集群。下图示意长三角地区船舶工业主要集聚区。

(1)从航运与经济腹地角度,说明江苏港口资源对经济发展的促进作用。

(2)根据图文材料,描述江苏船舶工业的主要特点。

(3)简述南通、泰州、扬州船舶工业集群式发展对提升产业竞争力的意义。

26.阅读图文材料,回答下列问题。

材料一:城乡融合发展是全面推进乡村振兴的重要途径,城乡融合发展的核心是乡村与城市具有同等发展地位,双向建构,共同发展,2019年,国家在浙江嘉湖片区(左图)设立了城乡融合试验区(嘉兴市、湖州市全域)。在长期的改革基础上,该区在城乡融合发展上取得了显著成效。

材料二:右图为2010~2021年长三角城市群城乡融合发展演变示意图。

(1)从省域角度,简述2010~2021年长三角城市群城乡融合发展特点。

(2)分析浙江嘉湖片区城乡融合发展的优势条件。

(3)简述安徽省城乡融合实现高质量发展可采取的措施。

参考答案

1.B 2.B 3.A

4.C 5.A 6.D

7.C 8.D

9.B 10.A 11.C

12.D 13.B 14.A

15.B 16.A 17.A

18.D 19.C 20.B

21.D 22.A 23.C

24.(1)地壳运动(地壳抬升);流水侵蚀(溯源侵蚀)

(2)干流流向由向西变为向东北;流域面积扩大;干流流程变长。

(3)原因:东北平原地势低平,排水不畅;季风气候降水集中,且河流众多,水源丰富;纬度高,气温低,蒸发弱;地下冻土发育,阻滞水分下渗。

25.(1)江苏港口依托长江等通道,降低企业货物运输成本,提升产品竞争力;江海联运便利,拓展运输范围,加强江苏与国内外市场联系,利于产业升级;带动腹地发展,通过货物集散带动仓储、物流等相关产业,如南通港促进腹地制造业发展;港口周边形成船舶制造等产业集群,通过产业链延伸带动腹地上下游产业协同发展,优化区域经济结构。

(2)数量多;规模小;沿江分布。

(3)有利于发挥规模效应,降低生产成本;有利于提高品牌知名度,拓展国内外市场;有利于加强协作,避免同质化竞争,实现船舶业错位发展;有利于集中力量技术攻坚,提高创新能力;有利于稳定产业链,提升抗风险能力。

26.(1)整体呈上升趋势,城乡之间的联系与协同发展逐步加强;省域差异明显,不同省份之间城乡融合发展水平存在差异;不同省份、不同年份,城乡融合发展速度存在差异。

(2)政策支持,促进城乡融合发展;经济基础良好,利于实现城乡产业的协同发展;地理位置优越,便于接受大城市的辐射带动;改革基础深厚,利于进一步深化城乡融合发展。

(3)加大对乡村特色产业的扶持力度;引导城市产业向乡村延伸;加大对农村基础设施建设的投入,为城乡融合发展提供硬件保障;出台优惠政策,吸引城市人才到乡村创业、就业;完善政策保障,促进城乡要素合理流动和公共资源的均衡配置。

一、单选题

某旅游爱好者于某年某月在我国新疆某地(41°N,89°E)测得正午的物影刚好与其物长相等。下图为此旅游爱好者拍摄的某驼队在沙丘上行走时的日落景观图(驼队在沙丘上行走的方向与摄影师和太阳的连线垂直)。据此完成下面小题。

1.图示时刻,北京时间大约为( )

A.17时 B.19时 C.21时 D.22时

2.若此时该驼队正行走在一个新月形沙丘上,则其大致位置及行进方向最接近下图中的( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

3.该日说法可信的是( )

A.北极附近出现极夜 B.地球公转速度渐快 C.当地正午日影渐长 D.当地河流进入汛期

新几内亚岛位于马来群岛东部,岛内山峰高耸,居民多在沿海定居。“马鞍形草屋”为当地的传统民居,房屋以木柱支撑,上部结构呈倒扣船形,屋脊下凹呈马鞍形。下图为“新几内亚岛的位置和马鞍形草屋的景观示意图”。据此完成下面小题。

4.该岛甲处1月盛行风向及成因叙述正确的是( )

A.西南风气压带风带的季节移动 B.东南风海陆热力性质差异

C.西北风气压带风带的季节移动 D.东北风海陆热力性质差异

5.马鞍形草屋建造的目的是( )

A.利于排水,防潮隔热 B.防御海浪,便于出行

C.拓展用地,抵御强风 D.稳定地基,抵御灾害

6.下列对几内亚岛描述错误的是( )

A.有一定时段的无风期 B.火山、地震多发,地热能丰富

C.几内亚岛生物种类丰富 D.河流众多,航运便利

下图为“我国某地地质剖面图”,图中甲、乙为断层,丙、丁为侵蚀面。据此完成下面小题。

7.下列地质现象形成说法正确的是( )

A.甲形成在丙之后 B.丁形成在乙之前

C.该区域早期为浅海环境 D.该区域至少有两次火山喷发

8.该地东部泥页岩缺失,而中西部泥页岩较厚,主要是由于两处( )

A.沉积物源差异 B.岩浆活动差异 C.变质作用差异 D.构造运动差异

某月份,非洲南部会受来自不同方向的多股气流影响,内陆形成气流辐合中心。与西南气流相比,东南气流为南部非洲带来的降水量更大。下图示意该月南部非洲大气环流形势。据此完成下面小题。

9.图中该月份,最接近我国24节气中的( )

A.寒露 B.大寒 C.惊蛰 D.小暑

10.南大西洋高压与南印度洋高压之间为偏南风,该风向稳定的原因是( )

A.受两大高压约束,该气流难以转向,风向持久稳定

B.南大西洋高压东侧强烈的顺时针辐散气流,加强该风向

C.南印度洋高压西侧强烈的逆时针辐合气流,加强该风向

D.在两大高压之间,部分源自西风带的气流受地转偏向力影响右偏北上

11.与西南气流相比,东南气流为南部非洲带来的降水量更大,其原因主要是东南气流( )

①由海洋吹向陆地,带来水汽②经过暖流,暖流对其增温增湿

③经过寒流,寒流对其降温减湿④遇到地形抬升,形成地形雨

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

绒布河流域位于珠穆朗玛峰北坡,流域内植被差异显著,观测站M4周边为高山寒漠植被。下图为“绒布河流域局部地形图”。据此完成下面小题。

12.M1、M2、M3周边植被依次为( )

A.高山草甸、高山草原、高山灌丛 B.高山草原、高山灌丛、高山草甸

C.高山灌丛、高山草甸、高山草原 D.高山灌丛、高山草原、高山草甸

13.制约M4处植被发育的主要因子是( )

A.光照 B.热量 C.水分 D.土壤

14.M4周边高山寒漠附近多砾石滩,其主要受到的外力作用是( )

A.冻融作用 B.冰川侵蚀 C.风力侵蚀 D.流水侵蚀

水平阶由坡面自上而下,每隔3~5米沿等高线修筑,阶面宽度随坡度大小和栽植树种而变,修筑的台面里低外高,一般在山石多坡度大(10°~25°)坡面上采用。左图为水平阶景观图,右图为水平阶示意图。据此完成下面小题。

15.关于水平阶作用描述正确的是( )

①拦蓄雨水,增加地表径流量②保水固土,防治水土流失

③提高干旱山区造林成活率④增加石质山地土壤透气性

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

16.水平阶台面里低外高,外高对植被的主要作用( )

A.减弱强风损害 B.减少水分吸收 C.增强光合作用 D.加大蒸腾作用

17.石质水平阶最适合荒山治理区域( )

A.云贵高原 B.内蒙古高原 C.长白山区 D.横断山区

作为对外投资的新方式,海外园区已成为探索中国与“一带一路”沿线国家开展经贸合作的重要平台。中国海外园区建设一般采用共商共建模式,但建设高水平海外园区仍面临诸多困境。下图示意高水平海外园区具备的关键优势。据此完成下列题目。

18.建设高水平海外园区面临的最大困境是( )

A.产业规划不合理 B.融资渠道不畅通

C.人才培养不到位 D.政治经济风险大

19.中国海外园区建设采用共商共建模式,有利于( )

①均摊投资建设成本 ②构建多方协调机制

③降低投资外部风险 ④消除文化制度差异

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

20.引导入园企业快速融入当地生产经营环境的关键优势是( )

A.政策协调机制 B.信息和资源共享

C.投资软硬环境 D.集聚经济效应

高校毕业生在就业迁移过程中常有显著的地域偏好,而当下则呈现分散化和多元化的趋势。广州作为一线城市,吸引了大量高端人才流入,但是调查发现当前广州的高校毕业生出现了反向流动意愿(反向流动是指迁移到比当前居住地城市等级更低的城市的行为),下图示意广州高校毕业生就业流动意愿调查结果。据此完成下面小题。

21.广州高校毕业生反向流动意愿高的主要原因是广州( )

A.经济发展趋缓 B.就业机会减少 C.生态环境恶化 D.生活成本较高

22.调研发现,一些拥有反向流动意愿的群体最后在就业时依然留在一线城市,其主导影响因素是( )

A.就业机会 B.居住条件 C.文化消费水平 D.基础设施

23.基于目前高校毕业生的就业流动意愿,二、三线城市在吸引人才方面要注重( )

①大力发展高科技产业②制定人才补贴政策③营造创新的社会氛围④大大提高工资待遇

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

二、综合题

24.阅读图文材料,回答下列问题。

松嫩平原在早更新世早中期是一个大湖盆,被称为松嫩古湖。松花江干流自东向西注入松嫩古湖(左图)。早更新世晚期,因构造隆升及海平面下降,佳依分水岭被切穿,东侧河流袭夺西侧河流,松花江干流流向反转,松花江水系重组,松嫩古湖逐渐衰亡(右图)。

(1)写出影响松花江古河道变迁的内、外力作用。

(2)与早更新世早中期相比,描述现代松花江水系特征的变化。

(3)分析我国东北平原湿地广布的原因。

25.阅读图文材料,回答下列问题。

材料一:江苏是工业强省,也是港口大省,长江流域13个拥有亿吨级大港的城市中,江苏占6个,分别为苏州港、连云港港、南京港、南通港、镇江港、江阴(无锡)港。港口资源在全国领先。

材料二:江苏也是造船业第一大省,在册造船企业近300家,除南通8家大中型企业外,其他则以小型企业为主。2022年,为进一步加强资源整合、推进产业协同发展,江苏南通、泰州、扬州签订合作协议,共同打造世界级先进船舶装备产业集群。下图示意长三角地区船舶工业主要集聚区。

(1)从航运与经济腹地角度,说明江苏港口资源对经济发展的促进作用。

(2)根据图文材料,描述江苏船舶工业的主要特点。

(3)简述南通、泰州、扬州船舶工业集群式发展对提升产业竞争力的意义。

26.阅读图文材料,回答下列问题。

材料一:城乡融合发展是全面推进乡村振兴的重要途径,城乡融合发展的核心是乡村与城市具有同等发展地位,双向建构,共同发展,2019年,国家在浙江嘉湖片区(左图)设立了城乡融合试验区(嘉兴市、湖州市全域)。在长期的改革基础上,该区在城乡融合发展上取得了显著成效。

材料二:右图为2010~2021年长三角城市群城乡融合发展演变示意图。

(1)从省域角度,简述2010~2021年长三角城市群城乡融合发展特点。

(2)分析浙江嘉湖片区城乡融合发展的优势条件。

(3)简述安徽省城乡融合实现高质量发展可采取的措施。

参考答案

1.B 2.B 3.A

4.C 5.A 6.D

7.C 8.D

9.B 10.A 11.C

12.D 13.B 14.A

15.B 16.A 17.A

18.D 19.C 20.B

21.D 22.A 23.C

24.(1)地壳运动(地壳抬升);流水侵蚀(溯源侵蚀)

(2)干流流向由向西变为向东北;流域面积扩大;干流流程变长。

(3)原因:东北平原地势低平,排水不畅;季风气候降水集中,且河流众多,水源丰富;纬度高,气温低,蒸发弱;地下冻土发育,阻滞水分下渗。

25.(1)江苏港口依托长江等通道,降低企业货物运输成本,提升产品竞争力;江海联运便利,拓展运输范围,加强江苏与国内外市场联系,利于产业升级;带动腹地发展,通过货物集散带动仓储、物流等相关产业,如南通港促进腹地制造业发展;港口周边形成船舶制造等产业集群,通过产业链延伸带动腹地上下游产业协同发展,优化区域经济结构。

(2)数量多;规模小;沿江分布。

(3)有利于发挥规模效应,降低生产成本;有利于提高品牌知名度,拓展国内外市场;有利于加强协作,避免同质化竞争,实现船舶业错位发展;有利于集中力量技术攻坚,提高创新能力;有利于稳定产业链,提升抗风险能力。

26.(1)整体呈上升趋势,城乡之间的联系与协同发展逐步加强;省域差异明显,不同省份之间城乡融合发展水平存在差异;不同省份、不同年份,城乡融合发展速度存在差异。

(2)政策支持,促进城乡融合发展;经济基础良好,利于实现城乡产业的协同发展;地理位置优越,便于接受大城市的辐射带动;改革基础深厚,利于进一步深化城乡融合发展。

(3)加大对乡村特色产业的扶持力度;引导城市产业向乡村延伸;加大对农村基础设施建设的投入,为城乡融合发展提供硬件保障;出台优惠政策,吸引城市人才到乡村创业、就业;完善政策保障,促进城乡要素合理流动和公共资源的均衡配置。

同课章节目录