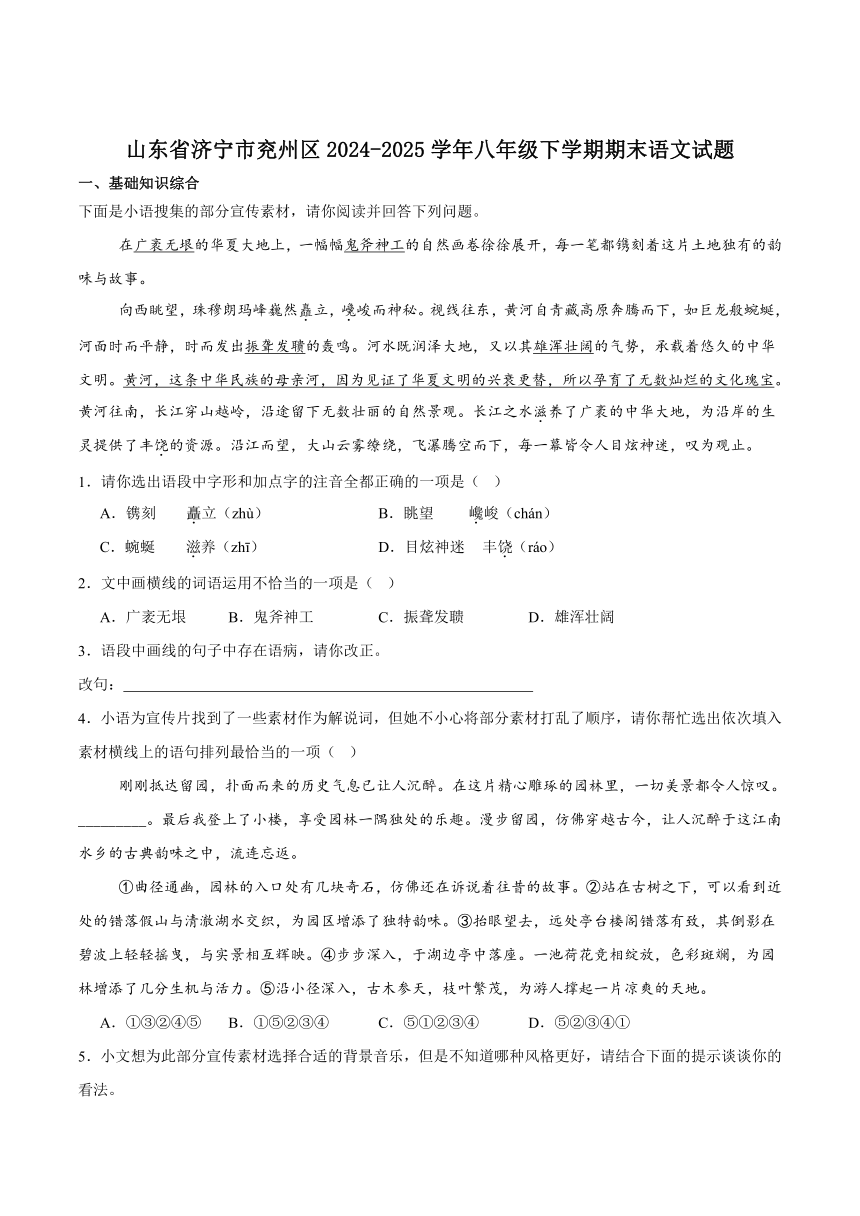

山东省济宁市兖州区2024-2025学年八年级下学期7月期末考试语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省济宁市兖州区2024-2025学年八年级下学期7月期末考试语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 92.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-18 16:06:40 | ||

图片预览

文档简介

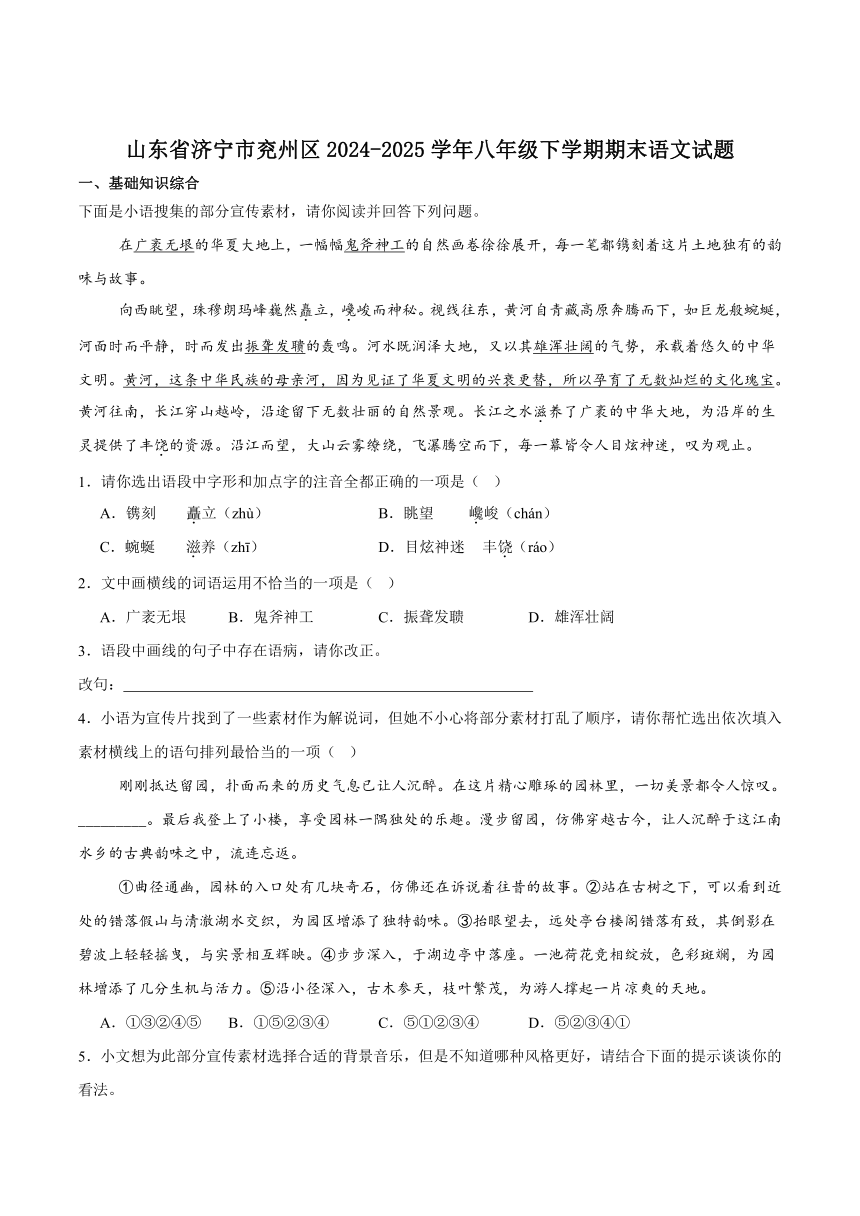

山东省济宁市兖州区2024-2025学年八年级下学期期末语文试题

一、基础知识综合

下面是小语搜集的部分宣传素材,请你阅读并回答下列问题。

在广袤无垠的华夏大地上,一幅幅鬼斧神工的自然画卷徐徐展开,每一笔都镌刻着这片土地独有的韵味与故事。

向西眺望,珠穆朗玛峰巍然矗立,巉峻而神秘。视线往东,黄河自青藏高原奔腾而下,如巨龙般蜿蜒,河面时而平静,时而发出振聋发聩的轰鸣。河水既润泽大地,又以其雄浑壮阔的气势,承载着悠久的中华文明。黄河,这条中华民族的母亲河,因为见证了华夏文明的兴衰更替,所以孕育了无数灿烂的文化瑰宝。黄河往南,长江穿山越岭,沿途留下无数壮丽的自然景观。长江之水滋养了广袤的中华大地,为沿岸的生灵提供了丰饶的资源。沿江而望,大山云雾缭绕,飞瀑腾空而下,每一幕皆令人目炫神迷,叹为观止。

1.请你选出语段中字形和加点字的注音全都正确的一项是( )

A.镌刻 矗立(zhù) B.眺望 巉峻(chán)

C.蜿蜒 滋养(zhī) D.目炫神迷 丰饶(ráo)

2.文中画横线的词语运用不恰当的一项是( )

A.广袤无垠 B.鬼斧神工 C.振聋发聩 D.雄浑壮阔

3.语段中画线的句子中存在语病,请你改正。

改句:

4.小语为宣传片找到了一些素材作为解说词,但她不小心将部分素材打乱了顺序,请你帮忙选出依次填入素材横线上的语句排列最恰当的一项( )

刚刚抵达留园,扑面而来的历史气息已让人沉醉。在这片精心雕琢的园林里,一切美景都令人惊叹。_________。最后我登上了小楼,享受园林一隅独处的乐趣。漫步留园,仿佛穿越古今,让人沉醉于这江南水乡的古典韵味之中,流连忘返。

①曲径通幽,园林的入口处有几块奇石,仿佛还在诉说着往昔的故事。②站在古树之下,可以看到近处的错落假山与清澈湖水交织,为园区增添了独特韵味。③抬眼望去,远处亭台楼阁错落有致,其倒影在碧波上轻轻摇曳,与实景相互辉映。④步步深入,于湖边亭中落座。一池荷花竞相绽放,色彩斑斓,为园林增添了几分生机与活力。⑤沿小径深入,古木参天,枝叶繁茂,为游人撑起一片凉爽的天地。

A.①③②④⑤ B.①⑤②③④ C.⑤①②③④ D.⑤②③④①

5.小文想为此部分宣传素材选择合适的背景音乐,但是不知道哪种风格更好,请结合下面的提示谈谈你的看法。

配乐风格:气势磅礴 忧伤沉郁

二、名句名篇默写

6.小鲁想用诗文在宣传片中展现古人对大美华夏的描述,请你将表格中的诗文补充完整。

出处 诗文 批注

《送友人》 (李白) ①青山横北郭, 。 描绘了一幅山水缠绵,诗情画意的景象,烘托出一种依依不舍的氛围。

《小石潭记》 (柳宗元) ② , ,参差披拂 仅12个字,便展现了小石潭周围的极幽极佳的景致。

《望洞庭湖赠张丞相》(孟浩然) ③ ,波撼岳阳城。 写出了烟波浩渺、水天合一的宏伟气象,富有表现力,具有汹涌澎湃的磅礴气势。

《蒹葭》 (《诗经》二首) ④蒹葭苍苍, 。 描写了深秋时节,河畔芦苇丛生,清晨时分露水凝结成霜的清冷景象。

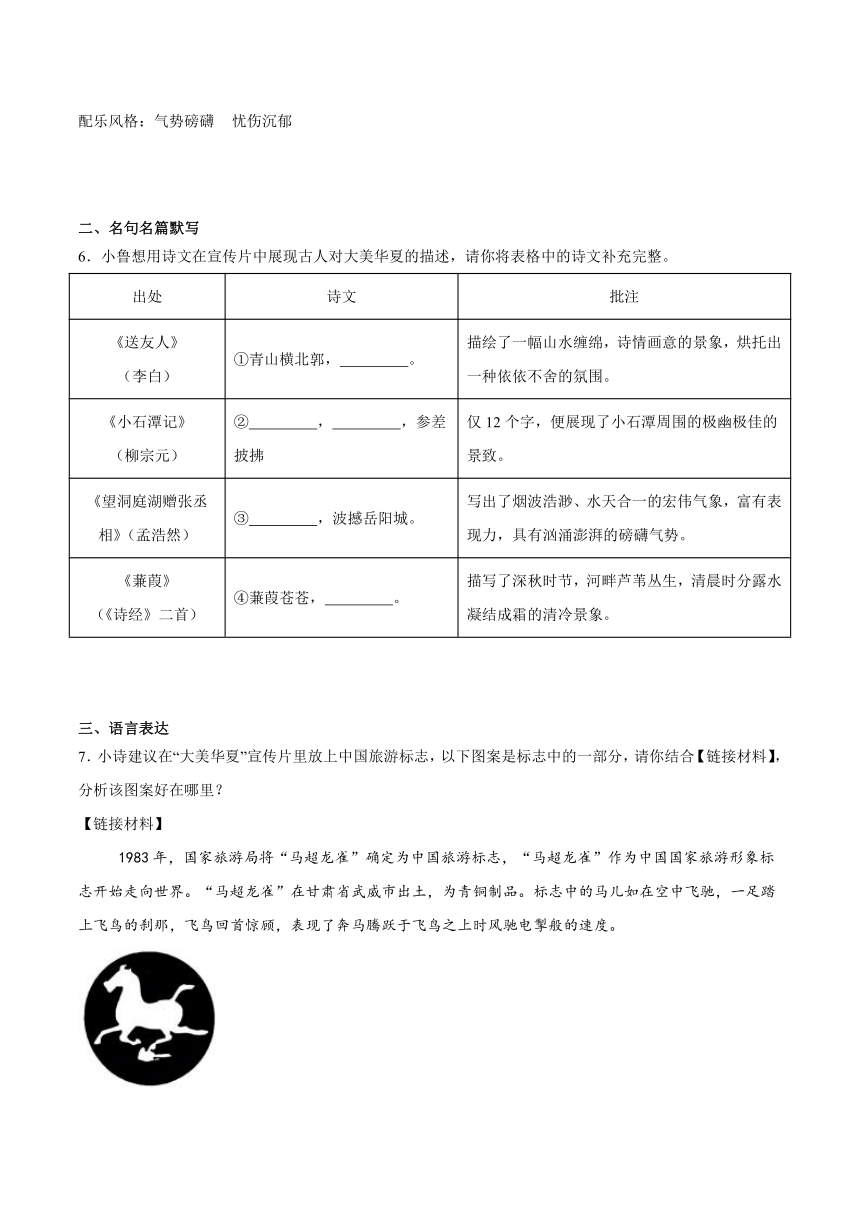

三、语言表达

7.小诗建议在“大美华夏”宣传片里放上中国旅游标志,以下图案是标志中的一部分,请你结合【链接材料】,分析该图案好在哪里?

【链接材料】

1983年,国家旅游局将“马超龙雀”确定为中国旅游标志,“马超龙雀”作为中国国家旅游形象标志开始走向世界。“马超龙雀”在甘肃省武威市出土,为青铜制品。标志中的马儿如在空中飞驰,一足踏上飞鸟的刹那,飞鸟回首惊顾,表现了奔马腾跃于飞鸟之上时风驰电掣般的速度。

四、名著阅读

8.在“名著经典语段讨论会”上,你分享了《钢铁是怎样炼成的》中的语段,有同学对你分享的语段提出了问题,请你回答。

他的腿一路上不断地打颤。“这件事情的结果会怎样呢?”他暗想,预感使得他的心情十分沉重。 为着早点儿离开家,不到上班的时候他就上厂里去了。他从看门人那里拿了钥匙,打开门,走进了机器间。当他揩着风箱、往锅里放水和生火的时候,他不断想着: “列辛斯基家里现在不知怎么样?” 读后笔记: 这里的保尔心事重重、心情低落,他心里想着的“这件事情”是指:_________

(1)张枫同学对你分享的语段做了读后笔记,但对语段中的部分内容还不理解,请你帮他解答,将读后笔记补充完整。

(2)王楠同学向你提问:语段中带引号的话都是保尔的内心想法,这里使用了什么手法?有什么作用?

五、诗歌鉴赏

阅读宋词,完成下面小题。

【甲】

卜算子·黄州定慧院寓居作

宋·苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

【乙】

卜算子·咏梅

宋·陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更着风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

9.下列对两首宋词的理解不正确的一项是( )

A.【甲】词作于词人被贬黄州之时,描写了词人深夜漫步时的所见所感。

B.【甲】词中“缺月”“疏桐”“漏断”等意象连用,营造了万物静谧、寂寞清冷的氛围。

C.【乙】词上片,写梅花的生长环境,独自开放且无人欣赏,暖阳夕照,处境悲凉。

D.【乙】词作者对梅花情有独钟,本词以内心独白的抒情方式咏赞梅花,与众不同。

10.“诗缘情而托物”,请结合内容分析两首词表现手法的相同之处及作用。

六、文言文阅读

阅读下面文言文,完成下面小题。

【甲】

①晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

②林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

③见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。

④既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

⑤南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

【乙】

①南阳刘子骥,好游山水。尝采药至衡山,深入忘反。见有一涧水,水南有二石囷①。一闭一开水深广不得渡。欲还失道,遇伐薪人问径,仅得还家。或说囷中皆仙方灵药及诸杂物。子骥欲更寻索,不复知处。

②长沙醴陵县有小水,有二人乘舟取樵,见岸下土穴中水逐流出,有新斫②木片逐流下。深山中有人迹,异之,乃相谓曰:可试入水中,看何由尔。”一人便以笠自障,入穴。穴才容人。行数十步,便开明朗然,不异世间。

【注】①囷(qūn):这里指似四形谷仓的巨石。②斫:砍伐。

11.下面加点词语解释有误的一项是( )

A.缘溪行 缘:缘由

B.率妻子邑人来此绝境 妻子:妻子和儿女

C.尝采药至衡山 尝:曾经

D.深入忘反 反:通“返”,返回

12.下列各组句子中加点词语意义和用法相同的项是( )

A.乃不知有汉 乃相谓曰 B.忘路之远近 水陆草木之花

C.一人便以笠自障 以其境过清 D.其真无马邪 余人各复延至其家

13.用现代汉语翻译下列句子。

阡陌交通,鸡犬相闻。

14.用“/”为下面句子划分节奏。(标两处)

一 闭 一 开 水 深 广 不 得 渡。

15.【甲】文写刘子骥“欣然规往”“未果”,【乙】文写刘子骥“欲更寻索,不复知处”。作者这样安排的目的是什么?

七、现代文阅读

校园文学社编辑部成员找到了一篇说明文想要刊登在校报上,请你阅读下面的文章,完成下面小题。

“梅黄雨细”里的气象万千

王元红

①梅雨出现在江南梅子成熟的季节,因此,人们称之为“梅雨”。梅雨也被人们称作“霉雨”,因为这一时期,梅雨区降水量大且持续时间长,云雾多,日照时间少,风力小,致使空气湿度很大,百物极易受潮霉烂,故而得名。《本草纲目》中称:“梅雨或作霉雨,言其沾衣及物皆生黑霉也。”这和《风俗通义》中“败黦”的说法一致,黦是黄黑色,也就是霉变后的颜色。

②现代气候学上的梅雨是指每年6~7月份,我国江淮流域至日本南部这个狭长区域内出现的一段连阴雨天气。

③梅雨是东亚地区特有的天气与气候现象。在我国,梅雨则是长江中下游特有的天气和气候现象。其形成主要受以下因素影响。

④东亚地区的季风气候是梅雨季节形成的主要原因。此时,东南季风带来的太平洋暖湿气流与从印度洋和喜马拉雅山脉吹来的干冷气流相遇,二者间形成明显的温差,进而产生雨带。

⑤从地形看,长江流域地势平坦、河流众多,当这些地形条件与季风气候相结合时,容易形成持续较长时间的多雨天气。

⑥从大气环流看,6月前后,副热带高压向北移动,致使雨带移动至长江流域。同时,从印度洋和南海吹来的暖湿气流也会影响雨带的形成。另外,亚洲处于高纬度地区,如果对流层中部有阻塞高压或稳定的高压脊,则大气环流相对稳定少变。如果此时中纬度地区的西风环流比较平直,阻挡力比较小,大气中的短波活动就会频繁发生,为江淮地区提供冷暖空气交汇的条件。

⑦以上因素相互作用,形成了独特的梅雨现象。各因素的具体贡献程度可能因地理位置、季节和气候条件的不同而有所差异,由此造成各地的梅雨现象呈现出一定的差异。

⑧梅雨作为一种天气和气候事件,其持续时间可以长达半个月到一个月。我们把雨带停留的这个时间段称为“梅雨季节”,或叫“梅雨期”,并将梅雨季节开始的那一天称为“入梅”、梅雨季节结束的那一天称为“出梅”。一般而言,我国江淮地区在6月上旬到中旬入梅,在7月上旬到中旬出梅,出梅后即进入盛夏季节。

⑨浙江是典型的受梅雨影响的省份之一。该省气象局有关人士这样表述本省的入梅标准:夏季风暴发后,西北太平洋副热带高压脊线活动范围大于等于北纬18°,小于北纬25°,连续5日平均气温超过22℃;梅雨带的中心稳定在浙江中北部,包括浙北地区、浙中的金华衢州地区以及台州西北、丽水北部共49个国家基本气象站中,三分之一以上站点测得5天中4天有降水。

⑩总体而言,梅雨监测指标对于入梅及出梅时间和梅雨强度等有详细表述和客观规定。其中副热带高压脊线位置、日平均气温条件和梅雨期间的降雨日数判识3个指标十分重要。

(有删改)

16.小文根据本文说明对象“梅雨”制作了下面的导图,请你结合文章内容将下面的导图补充完整。

(1) (2) (3)

17.第⑧段中的加点字,有的同学认为能删去,有的同学认为不能删去,请谈谈你的看法并说明理由。

一般而言,我国江淮地区在6月上旬到中旬入梅,在7月上旬到中旬出梅,出梅后即进入盛夏季节。

18.为了使校报更具文学底蕴,你准备在这一版块中放一句有关梅雨的诗句,请你从下列选项中,选出和梅雨相关的一项( )(请将答案用2B铅笔填涂在答题卡的选择题处)

A.君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。 B.好雨知时节,当春乃发生。

C.黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。 D.空山新雨后,天气晚来秋。

“民以食为天”,美食文化是我国传统文化中的重要组成部分。小语在展板上张贴了下面这篇文章,请你阅读后完成下面小题。

回味青团怀清明

马雪峰

①小时候,每年清明前后,外婆就会带我们到田间地头或山里荒地找艾叶或者火草,做青团或青团粑粑。真正有古诗中的“青团满面笑,香气飘洒花开处”的快乐。

②老家的艾蒿有很多种,苦艾也就是臭艾还有陈艾最多,这两种艾蒿一般是拿来泡脚或者艾灸的。我们找的是香艾或者黄花艾,这两种艾蒿苦味和艾味都相对少点。传统艾汁是把艾叶焯水漂流后捣碎再加糯米粉,我们有时为了省事也可以只把艾叶切碎来做。

③老家香艾和黄花艾不太好找,但是火草是漫山遍野的,老家海拔较高,清明节火草还不开花,还可以利用。火草是家乡方言的叫法,它的学名叫鼠曲草,也叫茸母,一种叶茎带白茸毛开黄花的植物。当时宋徽宗赵佶被掠北上看到这种植物,触景生情,思故园写了《清明日作》“茸母初生忍禁烟,无家对景倍凄然。帝城春色谁为主,遥指乡关涕泪涟。”这里提到的茸母也是寒食节的食物原料。

④我查阅了相关资料,清明节的青团是江南特色。处于西南边陲的我们也做青团,但是寒食传承的成分少一些。共同的是,节气的仪式,生活的乐趣,就地取材享受大自然馈赠的智慧没有减少,而是越来越丰富。

⑤儿时的我们物资贫乏,特别一个山村家庭,精致的零食很少,父母忙于劳作,无心无力带子女做这种相对麻烦的闲食。难能可贵的是,我有细心温暖的外婆,她用爱把智慧的种子种在我们童年的心上。

⑥跟外婆寻找艾蒿和火草的时候我们是快乐的,一路欢声一路笑语。生活的贫穷,物资的贫乏没让我们唉声叹气,有外婆的路上我们内心是丰富的,眼睛是明亮的,总能找到很多大自然的珍品,也学会了物尽其用的智慧。

⑦制作青团或者青团粑粑时我们是幸福的,你洗菜,我舂米……快乐的日子里没有辛苦。那时家里的糯米不多,在做的时候我们不能放很多,也没有五花八门的馅料,那时糖很金贵,我们不能做出现在的精致的豆沙、奶黄、玫瑰糖、苏子花生等馅料。糯米不够,外婆用麦子面或者苞谷面还有苦荞面掺。最神奇的一次是外婆用洋芋粉来做,这些洋芋粉是外婆平时从剁碎喂猪的小洋芋中澄清沥出来的,用它做出的青团颜色青中透亮,像现在的水晶包,当时不明白洋芋淀粉的原理,觉得太不可思议。馅料做得也很丰富,炒豆末成团,野木耳剁碎,青笋切细丝……只要我们想到的都可以做。在食物还不算很富足的年代,外婆不怕孩子们做坏了浪费,保证干净做熟,让我们大胆尝试,是需要多大的格局,多么的高瞻远瞩啊。青团粑粑最佳是用油炸,那些油也需要省着点的日子,我们用火烤,放大铁锅边炕,放甑子里蒸,做出多样化的食物。

⑧如今外婆已经离我们而去了,我在这个节日里深深地怀念她,也继续着外婆的智慧,有一颗耐心,一双善于发现的眼睛,会计划着物尽其用……虽然现在我的孩子有多样富足的食物,生活在城市里很难有田间地头找艾蒿的机会,每年清明前后我都带她们到郊外的小河边找艾蒿或火草,怀念我的外婆,感受大自然的馈赠。这个季节,河岸上有瘦瘦的藜蒿,我们采摘回来连着叶子焯水漂洗也做青团,现在我们有充足的糯米面,买得到现成丰富的馅料,带着孩子们自给自足的感觉跟那些年一样的好。

⑨《历书》说:“春分后十五日,斗指丁,为清明,时万物皆洁齐而清明,盖时当气清景明,万物皆显。”万物去故从新,生机勃勃,在这个气清景明的日子,我们的心是澄澈的,我们的情是浓厚的,我们的眼是明亮的。怀念外婆,采摘艾叶,让外婆的青团智慧在我们生命里永葆青春。

(刊载于2024年4月13日,有删改)

19.选文围绕“青团”写了哪几件事?请你简要概括。

20.请你揣摩文中画横线的语句,回答括号里的问题。

(1)当时不明白洋芋淀粉的原理,觉得太不可思议。(作者为什么感到“不可思议”?)

(2)万物去故从新,生机勃勃,在这个气清景明的日子,我们的心是澄澈的,我们的情是浓厚的,我们的眼是明亮的。(从修辞手法角度赏析)

21.选文回忆了儿时“我”与外婆相处的故事,充满温情,请你结合选文分析外婆的人物形象。

形象特点 举例分析

细心温暖且疼爱孩子 (1)

(2) 跟外婆寻找艾蒿和火草的时候一路欢声笑语,让我们感到快乐且内心富足。

拥有物尽其用的智慧且心灵手巧 (3)

懂得教育孩子 在制作青团时鼓励孩子们大胆尝试,并不怕孩子们做坏了浪费。

22.你认为这篇文章更适合作为七年级上册第二单元还是八年级下册第一单元的补充阅读材料?请根据下表简述理由。

七年级上册第二单元 八年级下册第一单元

单元导语(节选):亲情,是人世间最普遍、最美好的情感之一。本单元课文,从不同角度抒写了亲人之间真挚动人的感情。阅读这些课文,可以加深我们对亲情的感受和理解,丰富自己的情感体验。 单元导语(节选):民俗是民间流行的习俗、风尚,是由民众创造并世代传承的民间文化。本单元的课文,或表现各地风土人情,或展示传统文化习俗。我们能够从中看到一幅幅民俗风情画卷,感受到多样的生活方式和多彩的地域文化,更好地理解民俗的价值和意义

理由:____________________

八、作文

23.阅读下面的文字,根据要求作文。

“世界赠予我虫鸣,也赠予我雷霆。赠我弯弯一枚月,也赠予我晚星。”2025年央视春晚,王菲演唱的歌曲《世界赠予我的》深入人心。“赠予”,赠给的意思。在生活中,我们常常接受“赠予”,如亲朋的赠予、老师的赠予、同学的赠予等。

请以“________赠予我的”为题目,写一篇记叙文。

要求:①表达意图明确,内容具体充实;②不少于600字;③文中请回避与你有关的人名、校名、地名。

参考答案

1.B 2.C 3.黄河,这条中华民族的母亲河,不仅见证了华夏文明的兴衰更替,而且孕育了无数灿烂的文化瑰宝。或:黄河,这条中华民族的母亲河,见证了华夏文明的兴衰更替,孕育了无数灿烂的文化瑰宝。 4.B 5.示例:我选择气势磅礴的背景音乐。这段文字围绕广袤的华夏大地展开,且描绘了珠穆朗玛峰、黄河和长江。气势磅礴的音乐能够衬托语段中描绘的壮阔景象,将珠穆朗玛峰的巍峨、黄河与长江的奔腾气势展现得淋漓尽致,强化了文字传达的震撼之感。

6. 白水绕东城 青树翠蔓 蒙络摇缀 气蒸云梦泽 白露为霜

7.示例:图案以“马超龙雀”为原型,通过奔马单足踏鸟、飞鸟回首惊顾的动态造型,展现了中国旅游文化中“速度与活力”的内涵,既体现了古代青铜艺术的精湛工艺,又象征着中国旅游事业蓬勃发展、走向世界的愿景。

8.(1)指保尔偷了德国中尉的枪并藏匿在列辛斯基家,担心事情败露。

(2)手法:心理描写(内心独白);作用:①直接展现人物心理状态:通过保尔的反复思虑,突出其偷枪后的焦虑与恐惧;②推动情节发展:为后文列辛斯基家被搜查、保尔面临危机埋下伏笔。

9.C 10.表现手法:托物言志。【甲】词借孤鸿表明个人志趣,表现作者不与世俗同流合污,高洁自持,对理想的坚守。【乙】词中词人以梅喻人,梅花纵使凋落于地,马踏车碾成为尘埃,仍是香气不改,精神犹在。表现了词人独立不倚,坚持正义,不与世俗同流合污的高洁志趣。

11.A 12.B 13.田间小路交错相通,(村落间)能听见鸡鸣狗叫的声音。 14.一闭一开/水深广/不得渡。 15.暗示桃花源(或仙境)的虚幻缥缈、不可寻觅;强化神秘色彩,表达对理想世界的向往与现实的无奈。

16. 介绍现代气候学上关于梅雨的定义。 介绍影响梅雨形成的主要因素。 逻辑 17.不能删去。“一般而言”指通常情况,起限制作用,这里是指在通常情况下,我国江淮地区在6月上旬到中旬“入梅”,在7月上旬到中旬“出梅”,但是不排除特殊情况。如果删去,句子的意思过于绝对,与实际不符。“一般而言”体现了说明文语言的准确性和严谨性。 18.C

19.①外婆带“我”到田间或山里找艾叶或火草做青团。②制作青团时,外婆用各种材料(如洋芋粉、麦子面等)和馅料(如炒豆末、野木耳等)丰富青团。③如今“我”带孩子采摘艾蒿做青团,传承外婆的智慧。 20.(1)因为外婆用平时喂猪的小洋芋中澄清沥出的洋芋粉做出青中透亮、像水晶包一样的青团,这种化平凡为神奇的智慧让作者感到惊讶。(2)运用排比,通过“心是澄澈的”“情是浓厚的”“眼是明亮的”增强语势,突出清明时节人们内心的纯净、情感的深厚和对自然的敏锐感知。 21. 外婆带“我”找艾叶做青团,用爱种下智慧的种子。 乐观坚韧 用洋芋粉、苦荞面等材料创新青团,甚至用野木耳、青笋丝做馅料,还能用多种方式烹饪青团。 22.更适合八年级下册第一单元。理由:①文章围绕“青团”详细描写了清明民俗(如采艾叶、做青团),契合八年级单元“民俗文化”主题。②虽有亲情元素,但核心是通过青团展现地域文化和生活智慧。

23.例文:

卖糖画的老人赠予我的

巷口的老槐树又抽出新枝时,我总会想起那个卖糖画的老人。他的糖画摊就支在树底下,一块青石板铺成的台面,摆着铜锅、铜勺和半袋亮晶晶的黄糖,像把整个春天的甜都收在了那里。

去年深秋我总去他的摊前逗留。那时我正为一场重要的绘画比赛焦虑,铅笔在画纸上戳出好几个洞,却连一片叶子的脉络都画不流畅。老人看出我的烦躁,递来一块刚做好的糖画——是只振翅的蝴蝶,翅尖还沾着细碎的糖霜。“丫头,你看这糖稀。”他握着我的手腕,让我看铜勺在石板上游走的轨迹,“急了就流成一团糊,慢下来才能勾出边边角角。”

他说自己学做糖画时总熬不好糖稀,要么太稠凝在锅里,要么太稀挂不住形状。有次把整锅糖都熬糊了,师傅只让他看灶里的火:“火苗跳得稳,糖才会听话。”那天他给我讲了许多熬糖的门道,比如要等糖泡从大滚变成细密的小泡,要在石板上反复试温度,直到糖画能轻轻揭起又不断裂。

比赛前最后一个周末,我又去了巷口。老人正在做一条龙,铜勺在他手里像有了灵性,龙鳞一片叠着一片,龙尾甩出好看的弧线。他把糖画递给我时,龙眼里还嵌了颗芝麻:“画画和做糖画一个理,心里有样子,手上才有力气。”

那天我握着温热的糖画往家走,阳光透过槐树叶落在糖龙身上,像镀了层金。后来站在比赛的画架前,我忽然想起老人熬糖时专注的侧脸——原来真正的技巧,从来都藏在不急不躁的坚持里。此刻我的画笔在纸上移动,像铜勺在石板上滑行,终于画出了一片舒展的叶子。

现在我画得最熟练的,仍是那天老人教我的蝴蝶。糖画早被我含在嘴里化尽了,但那份慢下来的勇气,却像糖霜一样,在心里结出了清甜的印记。

一、基础知识综合

下面是小语搜集的部分宣传素材,请你阅读并回答下列问题。

在广袤无垠的华夏大地上,一幅幅鬼斧神工的自然画卷徐徐展开,每一笔都镌刻着这片土地独有的韵味与故事。

向西眺望,珠穆朗玛峰巍然矗立,巉峻而神秘。视线往东,黄河自青藏高原奔腾而下,如巨龙般蜿蜒,河面时而平静,时而发出振聋发聩的轰鸣。河水既润泽大地,又以其雄浑壮阔的气势,承载着悠久的中华文明。黄河,这条中华民族的母亲河,因为见证了华夏文明的兴衰更替,所以孕育了无数灿烂的文化瑰宝。黄河往南,长江穿山越岭,沿途留下无数壮丽的自然景观。长江之水滋养了广袤的中华大地,为沿岸的生灵提供了丰饶的资源。沿江而望,大山云雾缭绕,飞瀑腾空而下,每一幕皆令人目炫神迷,叹为观止。

1.请你选出语段中字形和加点字的注音全都正确的一项是( )

A.镌刻 矗立(zhù) B.眺望 巉峻(chán)

C.蜿蜒 滋养(zhī) D.目炫神迷 丰饶(ráo)

2.文中画横线的词语运用不恰当的一项是( )

A.广袤无垠 B.鬼斧神工 C.振聋发聩 D.雄浑壮阔

3.语段中画线的句子中存在语病,请你改正。

改句:

4.小语为宣传片找到了一些素材作为解说词,但她不小心将部分素材打乱了顺序,请你帮忙选出依次填入素材横线上的语句排列最恰当的一项( )

刚刚抵达留园,扑面而来的历史气息已让人沉醉。在这片精心雕琢的园林里,一切美景都令人惊叹。_________。最后我登上了小楼,享受园林一隅独处的乐趣。漫步留园,仿佛穿越古今,让人沉醉于这江南水乡的古典韵味之中,流连忘返。

①曲径通幽,园林的入口处有几块奇石,仿佛还在诉说着往昔的故事。②站在古树之下,可以看到近处的错落假山与清澈湖水交织,为园区增添了独特韵味。③抬眼望去,远处亭台楼阁错落有致,其倒影在碧波上轻轻摇曳,与实景相互辉映。④步步深入,于湖边亭中落座。一池荷花竞相绽放,色彩斑斓,为园林增添了几分生机与活力。⑤沿小径深入,古木参天,枝叶繁茂,为游人撑起一片凉爽的天地。

A.①③②④⑤ B.①⑤②③④ C.⑤①②③④ D.⑤②③④①

5.小文想为此部分宣传素材选择合适的背景音乐,但是不知道哪种风格更好,请结合下面的提示谈谈你的看法。

配乐风格:气势磅礴 忧伤沉郁

二、名句名篇默写

6.小鲁想用诗文在宣传片中展现古人对大美华夏的描述,请你将表格中的诗文补充完整。

出处 诗文 批注

《送友人》 (李白) ①青山横北郭, 。 描绘了一幅山水缠绵,诗情画意的景象,烘托出一种依依不舍的氛围。

《小石潭记》 (柳宗元) ② , ,参差披拂 仅12个字,便展现了小石潭周围的极幽极佳的景致。

《望洞庭湖赠张丞相》(孟浩然) ③ ,波撼岳阳城。 写出了烟波浩渺、水天合一的宏伟气象,富有表现力,具有汹涌澎湃的磅礴气势。

《蒹葭》 (《诗经》二首) ④蒹葭苍苍, 。 描写了深秋时节,河畔芦苇丛生,清晨时分露水凝结成霜的清冷景象。

三、语言表达

7.小诗建议在“大美华夏”宣传片里放上中国旅游标志,以下图案是标志中的一部分,请你结合【链接材料】,分析该图案好在哪里?

【链接材料】

1983年,国家旅游局将“马超龙雀”确定为中国旅游标志,“马超龙雀”作为中国国家旅游形象标志开始走向世界。“马超龙雀”在甘肃省武威市出土,为青铜制品。标志中的马儿如在空中飞驰,一足踏上飞鸟的刹那,飞鸟回首惊顾,表现了奔马腾跃于飞鸟之上时风驰电掣般的速度。

四、名著阅读

8.在“名著经典语段讨论会”上,你分享了《钢铁是怎样炼成的》中的语段,有同学对你分享的语段提出了问题,请你回答。

他的腿一路上不断地打颤。“这件事情的结果会怎样呢?”他暗想,预感使得他的心情十分沉重。 为着早点儿离开家,不到上班的时候他就上厂里去了。他从看门人那里拿了钥匙,打开门,走进了机器间。当他揩着风箱、往锅里放水和生火的时候,他不断想着: “列辛斯基家里现在不知怎么样?” 读后笔记: 这里的保尔心事重重、心情低落,他心里想着的“这件事情”是指:_________

(1)张枫同学对你分享的语段做了读后笔记,但对语段中的部分内容还不理解,请你帮他解答,将读后笔记补充完整。

(2)王楠同学向你提问:语段中带引号的话都是保尔的内心想法,这里使用了什么手法?有什么作用?

五、诗歌鉴赏

阅读宋词,完成下面小题。

【甲】

卜算子·黄州定慧院寓居作

宋·苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

【乙】

卜算子·咏梅

宋·陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更着风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

9.下列对两首宋词的理解不正确的一项是( )

A.【甲】词作于词人被贬黄州之时,描写了词人深夜漫步时的所见所感。

B.【甲】词中“缺月”“疏桐”“漏断”等意象连用,营造了万物静谧、寂寞清冷的氛围。

C.【乙】词上片,写梅花的生长环境,独自开放且无人欣赏,暖阳夕照,处境悲凉。

D.【乙】词作者对梅花情有独钟,本词以内心独白的抒情方式咏赞梅花,与众不同。

10.“诗缘情而托物”,请结合内容分析两首词表现手法的相同之处及作用。

六、文言文阅读

阅读下面文言文,完成下面小题。

【甲】

①晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

②林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

③见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。

④既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

⑤南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

【乙】

①南阳刘子骥,好游山水。尝采药至衡山,深入忘反。见有一涧水,水南有二石囷①。一闭一开水深广不得渡。欲还失道,遇伐薪人问径,仅得还家。或说囷中皆仙方灵药及诸杂物。子骥欲更寻索,不复知处。

②长沙醴陵县有小水,有二人乘舟取樵,见岸下土穴中水逐流出,有新斫②木片逐流下。深山中有人迹,异之,乃相谓曰:可试入水中,看何由尔。”一人便以笠自障,入穴。穴才容人。行数十步,便开明朗然,不异世间。

【注】①囷(qūn):这里指似四形谷仓的巨石。②斫:砍伐。

11.下面加点词语解释有误的一项是( )

A.缘溪行 缘:缘由

B.率妻子邑人来此绝境 妻子:妻子和儿女

C.尝采药至衡山 尝:曾经

D.深入忘反 反:通“返”,返回

12.下列各组句子中加点词语意义和用法相同的项是( )

A.乃不知有汉 乃相谓曰 B.忘路之远近 水陆草木之花

C.一人便以笠自障 以其境过清 D.其真无马邪 余人各复延至其家

13.用现代汉语翻译下列句子。

阡陌交通,鸡犬相闻。

14.用“/”为下面句子划分节奏。(标两处)

一 闭 一 开 水 深 广 不 得 渡。

15.【甲】文写刘子骥“欣然规往”“未果”,【乙】文写刘子骥“欲更寻索,不复知处”。作者这样安排的目的是什么?

七、现代文阅读

校园文学社编辑部成员找到了一篇说明文想要刊登在校报上,请你阅读下面的文章,完成下面小题。

“梅黄雨细”里的气象万千

王元红

①梅雨出现在江南梅子成熟的季节,因此,人们称之为“梅雨”。梅雨也被人们称作“霉雨”,因为这一时期,梅雨区降水量大且持续时间长,云雾多,日照时间少,风力小,致使空气湿度很大,百物极易受潮霉烂,故而得名。《本草纲目》中称:“梅雨或作霉雨,言其沾衣及物皆生黑霉也。”这和《风俗通义》中“败黦”的说法一致,黦是黄黑色,也就是霉变后的颜色。

②现代气候学上的梅雨是指每年6~7月份,我国江淮流域至日本南部这个狭长区域内出现的一段连阴雨天气。

③梅雨是东亚地区特有的天气与气候现象。在我国,梅雨则是长江中下游特有的天气和气候现象。其形成主要受以下因素影响。

④东亚地区的季风气候是梅雨季节形成的主要原因。此时,东南季风带来的太平洋暖湿气流与从印度洋和喜马拉雅山脉吹来的干冷气流相遇,二者间形成明显的温差,进而产生雨带。

⑤从地形看,长江流域地势平坦、河流众多,当这些地形条件与季风气候相结合时,容易形成持续较长时间的多雨天气。

⑥从大气环流看,6月前后,副热带高压向北移动,致使雨带移动至长江流域。同时,从印度洋和南海吹来的暖湿气流也会影响雨带的形成。另外,亚洲处于高纬度地区,如果对流层中部有阻塞高压或稳定的高压脊,则大气环流相对稳定少变。如果此时中纬度地区的西风环流比较平直,阻挡力比较小,大气中的短波活动就会频繁发生,为江淮地区提供冷暖空气交汇的条件。

⑦以上因素相互作用,形成了独特的梅雨现象。各因素的具体贡献程度可能因地理位置、季节和气候条件的不同而有所差异,由此造成各地的梅雨现象呈现出一定的差异。

⑧梅雨作为一种天气和气候事件,其持续时间可以长达半个月到一个月。我们把雨带停留的这个时间段称为“梅雨季节”,或叫“梅雨期”,并将梅雨季节开始的那一天称为“入梅”、梅雨季节结束的那一天称为“出梅”。一般而言,我国江淮地区在6月上旬到中旬入梅,在7月上旬到中旬出梅,出梅后即进入盛夏季节。

⑨浙江是典型的受梅雨影响的省份之一。该省气象局有关人士这样表述本省的入梅标准:夏季风暴发后,西北太平洋副热带高压脊线活动范围大于等于北纬18°,小于北纬25°,连续5日平均气温超过22℃;梅雨带的中心稳定在浙江中北部,包括浙北地区、浙中的金华衢州地区以及台州西北、丽水北部共49个国家基本气象站中,三分之一以上站点测得5天中4天有降水。

⑩总体而言,梅雨监测指标对于入梅及出梅时间和梅雨强度等有详细表述和客观规定。其中副热带高压脊线位置、日平均气温条件和梅雨期间的降雨日数判识3个指标十分重要。

(有删改)

16.小文根据本文说明对象“梅雨”制作了下面的导图,请你结合文章内容将下面的导图补充完整。

(1) (2) (3)

17.第⑧段中的加点字,有的同学认为能删去,有的同学认为不能删去,请谈谈你的看法并说明理由。

一般而言,我国江淮地区在6月上旬到中旬入梅,在7月上旬到中旬出梅,出梅后即进入盛夏季节。

18.为了使校报更具文学底蕴,你准备在这一版块中放一句有关梅雨的诗句,请你从下列选项中,选出和梅雨相关的一项( )(请将答案用2B铅笔填涂在答题卡的选择题处)

A.君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。 B.好雨知时节,当春乃发生。

C.黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。 D.空山新雨后,天气晚来秋。

“民以食为天”,美食文化是我国传统文化中的重要组成部分。小语在展板上张贴了下面这篇文章,请你阅读后完成下面小题。

回味青团怀清明

马雪峰

①小时候,每年清明前后,外婆就会带我们到田间地头或山里荒地找艾叶或者火草,做青团或青团粑粑。真正有古诗中的“青团满面笑,香气飘洒花开处”的快乐。

②老家的艾蒿有很多种,苦艾也就是臭艾还有陈艾最多,这两种艾蒿一般是拿来泡脚或者艾灸的。我们找的是香艾或者黄花艾,这两种艾蒿苦味和艾味都相对少点。传统艾汁是把艾叶焯水漂流后捣碎再加糯米粉,我们有时为了省事也可以只把艾叶切碎来做。

③老家香艾和黄花艾不太好找,但是火草是漫山遍野的,老家海拔较高,清明节火草还不开花,还可以利用。火草是家乡方言的叫法,它的学名叫鼠曲草,也叫茸母,一种叶茎带白茸毛开黄花的植物。当时宋徽宗赵佶被掠北上看到这种植物,触景生情,思故园写了《清明日作》“茸母初生忍禁烟,无家对景倍凄然。帝城春色谁为主,遥指乡关涕泪涟。”这里提到的茸母也是寒食节的食物原料。

④我查阅了相关资料,清明节的青团是江南特色。处于西南边陲的我们也做青团,但是寒食传承的成分少一些。共同的是,节气的仪式,生活的乐趣,就地取材享受大自然馈赠的智慧没有减少,而是越来越丰富。

⑤儿时的我们物资贫乏,特别一个山村家庭,精致的零食很少,父母忙于劳作,无心无力带子女做这种相对麻烦的闲食。难能可贵的是,我有细心温暖的外婆,她用爱把智慧的种子种在我们童年的心上。

⑥跟外婆寻找艾蒿和火草的时候我们是快乐的,一路欢声一路笑语。生活的贫穷,物资的贫乏没让我们唉声叹气,有外婆的路上我们内心是丰富的,眼睛是明亮的,总能找到很多大自然的珍品,也学会了物尽其用的智慧。

⑦制作青团或者青团粑粑时我们是幸福的,你洗菜,我舂米……快乐的日子里没有辛苦。那时家里的糯米不多,在做的时候我们不能放很多,也没有五花八门的馅料,那时糖很金贵,我们不能做出现在的精致的豆沙、奶黄、玫瑰糖、苏子花生等馅料。糯米不够,外婆用麦子面或者苞谷面还有苦荞面掺。最神奇的一次是外婆用洋芋粉来做,这些洋芋粉是外婆平时从剁碎喂猪的小洋芋中澄清沥出来的,用它做出的青团颜色青中透亮,像现在的水晶包,当时不明白洋芋淀粉的原理,觉得太不可思议。馅料做得也很丰富,炒豆末成团,野木耳剁碎,青笋切细丝……只要我们想到的都可以做。在食物还不算很富足的年代,外婆不怕孩子们做坏了浪费,保证干净做熟,让我们大胆尝试,是需要多大的格局,多么的高瞻远瞩啊。青团粑粑最佳是用油炸,那些油也需要省着点的日子,我们用火烤,放大铁锅边炕,放甑子里蒸,做出多样化的食物。

⑧如今外婆已经离我们而去了,我在这个节日里深深地怀念她,也继续着外婆的智慧,有一颗耐心,一双善于发现的眼睛,会计划着物尽其用……虽然现在我的孩子有多样富足的食物,生活在城市里很难有田间地头找艾蒿的机会,每年清明前后我都带她们到郊外的小河边找艾蒿或火草,怀念我的外婆,感受大自然的馈赠。这个季节,河岸上有瘦瘦的藜蒿,我们采摘回来连着叶子焯水漂洗也做青团,现在我们有充足的糯米面,买得到现成丰富的馅料,带着孩子们自给自足的感觉跟那些年一样的好。

⑨《历书》说:“春分后十五日,斗指丁,为清明,时万物皆洁齐而清明,盖时当气清景明,万物皆显。”万物去故从新,生机勃勃,在这个气清景明的日子,我们的心是澄澈的,我们的情是浓厚的,我们的眼是明亮的。怀念外婆,采摘艾叶,让外婆的青团智慧在我们生命里永葆青春。

(刊载于2024年4月13日,有删改)

19.选文围绕“青团”写了哪几件事?请你简要概括。

20.请你揣摩文中画横线的语句,回答括号里的问题。

(1)当时不明白洋芋淀粉的原理,觉得太不可思议。(作者为什么感到“不可思议”?)

(2)万物去故从新,生机勃勃,在这个气清景明的日子,我们的心是澄澈的,我们的情是浓厚的,我们的眼是明亮的。(从修辞手法角度赏析)

21.选文回忆了儿时“我”与外婆相处的故事,充满温情,请你结合选文分析外婆的人物形象。

形象特点 举例分析

细心温暖且疼爱孩子 (1)

(2) 跟外婆寻找艾蒿和火草的时候一路欢声笑语,让我们感到快乐且内心富足。

拥有物尽其用的智慧且心灵手巧 (3)

懂得教育孩子 在制作青团时鼓励孩子们大胆尝试,并不怕孩子们做坏了浪费。

22.你认为这篇文章更适合作为七年级上册第二单元还是八年级下册第一单元的补充阅读材料?请根据下表简述理由。

七年级上册第二单元 八年级下册第一单元

单元导语(节选):亲情,是人世间最普遍、最美好的情感之一。本单元课文,从不同角度抒写了亲人之间真挚动人的感情。阅读这些课文,可以加深我们对亲情的感受和理解,丰富自己的情感体验。 单元导语(节选):民俗是民间流行的习俗、风尚,是由民众创造并世代传承的民间文化。本单元的课文,或表现各地风土人情,或展示传统文化习俗。我们能够从中看到一幅幅民俗风情画卷,感受到多样的生活方式和多彩的地域文化,更好地理解民俗的价值和意义

理由:____________________

八、作文

23.阅读下面的文字,根据要求作文。

“世界赠予我虫鸣,也赠予我雷霆。赠我弯弯一枚月,也赠予我晚星。”2025年央视春晚,王菲演唱的歌曲《世界赠予我的》深入人心。“赠予”,赠给的意思。在生活中,我们常常接受“赠予”,如亲朋的赠予、老师的赠予、同学的赠予等。

请以“________赠予我的”为题目,写一篇记叙文。

要求:①表达意图明确,内容具体充实;②不少于600字;③文中请回避与你有关的人名、校名、地名。

参考答案

1.B 2.C 3.黄河,这条中华民族的母亲河,不仅见证了华夏文明的兴衰更替,而且孕育了无数灿烂的文化瑰宝。或:黄河,这条中华民族的母亲河,见证了华夏文明的兴衰更替,孕育了无数灿烂的文化瑰宝。 4.B 5.示例:我选择气势磅礴的背景音乐。这段文字围绕广袤的华夏大地展开,且描绘了珠穆朗玛峰、黄河和长江。气势磅礴的音乐能够衬托语段中描绘的壮阔景象,将珠穆朗玛峰的巍峨、黄河与长江的奔腾气势展现得淋漓尽致,强化了文字传达的震撼之感。

6. 白水绕东城 青树翠蔓 蒙络摇缀 气蒸云梦泽 白露为霜

7.示例:图案以“马超龙雀”为原型,通过奔马单足踏鸟、飞鸟回首惊顾的动态造型,展现了中国旅游文化中“速度与活力”的内涵,既体现了古代青铜艺术的精湛工艺,又象征着中国旅游事业蓬勃发展、走向世界的愿景。

8.(1)指保尔偷了德国中尉的枪并藏匿在列辛斯基家,担心事情败露。

(2)手法:心理描写(内心独白);作用:①直接展现人物心理状态:通过保尔的反复思虑,突出其偷枪后的焦虑与恐惧;②推动情节发展:为后文列辛斯基家被搜查、保尔面临危机埋下伏笔。

9.C 10.表现手法:托物言志。【甲】词借孤鸿表明个人志趣,表现作者不与世俗同流合污,高洁自持,对理想的坚守。【乙】词中词人以梅喻人,梅花纵使凋落于地,马踏车碾成为尘埃,仍是香气不改,精神犹在。表现了词人独立不倚,坚持正义,不与世俗同流合污的高洁志趣。

11.A 12.B 13.田间小路交错相通,(村落间)能听见鸡鸣狗叫的声音。 14.一闭一开/水深广/不得渡。 15.暗示桃花源(或仙境)的虚幻缥缈、不可寻觅;强化神秘色彩,表达对理想世界的向往与现实的无奈。

16. 介绍现代气候学上关于梅雨的定义。 介绍影响梅雨形成的主要因素。 逻辑 17.不能删去。“一般而言”指通常情况,起限制作用,这里是指在通常情况下,我国江淮地区在6月上旬到中旬“入梅”,在7月上旬到中旬“出梅”,但是不排除特殊情况。如果删去,句子的意思过于绝对,与实际不符。“一般而言”体现了说明文语言的准确性和严谨性。 18.C

19.①外婆带“我”到田间或山里找艾叶或火草做青团。②制作青团时,外婆用各种材料(如洋芋粉、麦子面等)和馅料(如炒豆末、野木耳等)丰富青团。③如今“我”带孩子采摘艾蒿做青团,传承外婆的智慧。 20.(1)因为外婆用平时喂猪的小洋芋中澄清沥出的洋芋粉做出青中透亮、像水晶包一样的青团,这种化平凡为神奇的智慧让作者感到惊讶。(2)运用排比,通过“心是澄澈的”“情是浓厚的”“眼是明亮的”增强语势,突出清明时节人们内心的纯净、情感的深厚和对自然的敏锐感知。 21. 外婆带“我”找艾叶做青团,用爱种下智慧的种子。 乐观坚韧 用洋芋粉、苦荞面等材料创新青团,甚至用野木耳、青笋丝做馅料,还能用多种方式烹饪青团。 22.更适合八年级下册第一单元。理由:①文章围绕“青团”详细描写了清明民俗(如采艾叶、做青团),契合八年级单元“民俗文化”主题。②虽有亲情元素,但核心是通过青团展现地域文化和生活智慧。

23.例文:

卖糖画的老人赠予我的

巷口的老槐树又抽出新枝时,我总会想起那个卖糖画的老人。他的糖画摊就支在树底下,一块青石板铺成的台面,摆着铜锅、铜勺和半袋亮晶晶的黄糖,像把整个春天的甜都收在了那里。

去年深秋我总去他的摊前逗留。那时我正为一场重要的绘画比赛焦虑,铅笔在画纸上戳出好几个洞,却连一片叶子的脉络都画不流畅。老人看出我的烦躁,递来一块刚做好的糖画——是只振翅的蝴蝶,翅尖还沾着细碎的糖霜。“丫头,你看这糖稀。”他握着我的手腕,让我看铜勺在石板上游走的轨迹,“急了就流成一团糊,慢下来才能勾出边边角角。”

他说自己学做糖画时总熬不好糖稀,要么太稠凝在锅里,要么太稀挂不住形状。有次把整锅糖都熬糊了,师傅只让他看灶里的火:“火苗跳得稳,糖才会听话。”那天他给我讲了许多熬糖的门道,比如要等糖泡从大滚变成细密的小泡,要在石板上反复试温度,直到糖画能轻轻揭起又不断裂。

比赛前最后一个周末,我又去了巷口。老人正在做一条龙,铜勺在他手里像有了灵性,龙鳞一片叠着一片,龙尾甩出好看的弧线。他把糖画递给我时,龙眼里还嵌了颗芝麻:“画画和做糖画一个理,心里有样子,手上才有力气。”

那天我握着温热的糖画往家走,阳光透过槐树叶落在糖龙身上,像镀了层金。后来站在比赛的画架前,我忽然想起老人熬糖时专注的侧脸——原来真正的技巧,从来都藏在不急不躁的坚持里。此刻我的画笔在纸上移动,像铜勺在石板上滑行,终于画出了一片舒展的叶子。

现在我画得最熟练的,仍是那天老人教我的蝴蝶。糖画早被我含在嘴里化尽了,但那份慢下来的勇气,却像糖霜一样,在心里结出了清甜的印记。

同课章节目录