四川省乐山市市中区2024-2025学年七年级下学期6月期末考试历史试卷(图片版,含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省乐山市市中区2024-2025学年七年级下学期6月期末考试历史试卷(图片版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-18 22:54:19 | ||

图片预览

文档简介

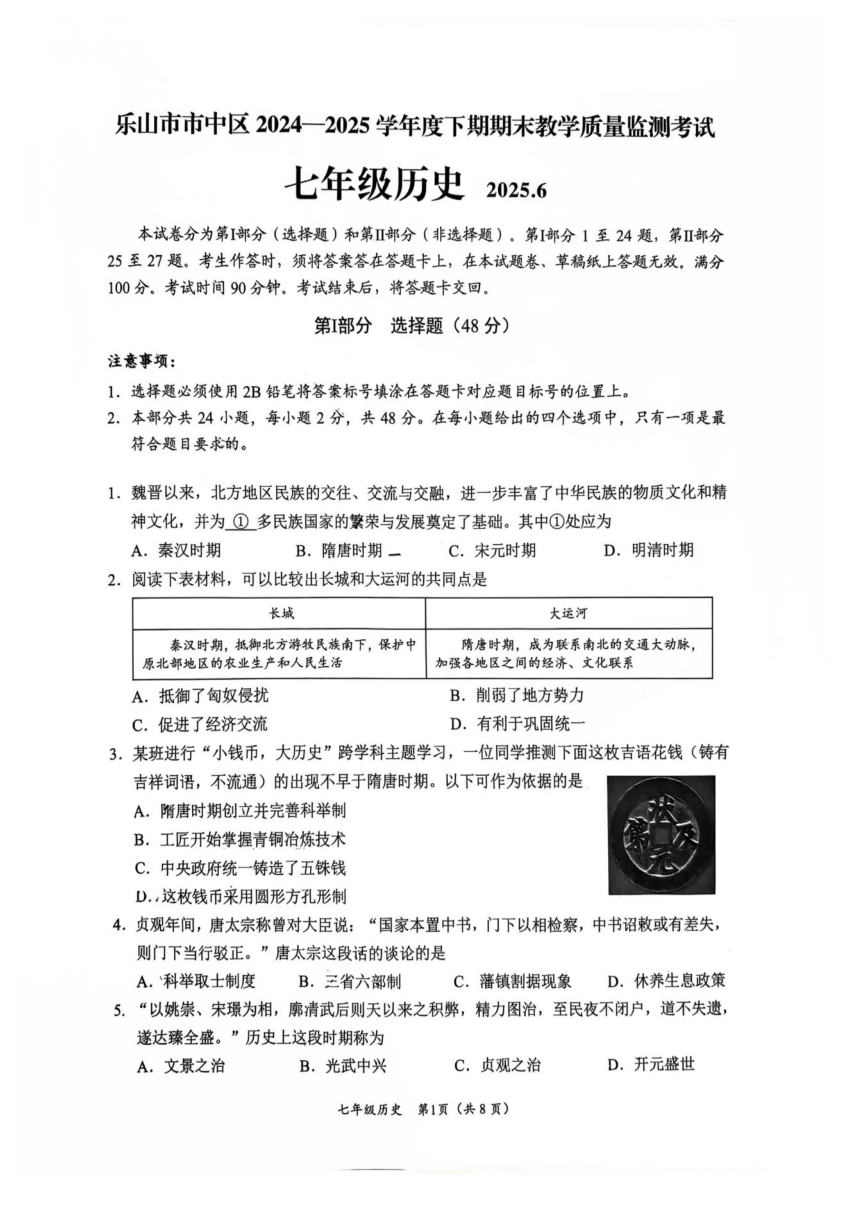

选择题(48 分)

1.B

解析:魏晋南北朝的民族交融为隋唐时期多民族国家的繁荣奠定基础。

2.D

解析:长城和大运河均服务于巩固国家统一,前者抵御外敌,后者加强南北联系。

3.A

解析:隋唐创立科举制,吉语花钱中的 “状元及第” 等文字与科举相关,而圆形方孔钱早

在秦朝已出现。

4.B

解析:唐太宗提及中书、门下相互监督,属于三省六部制的运作机制。

5.D

解析:姚崇、宋璟为相时,唐朝进入 “开元盛世”。

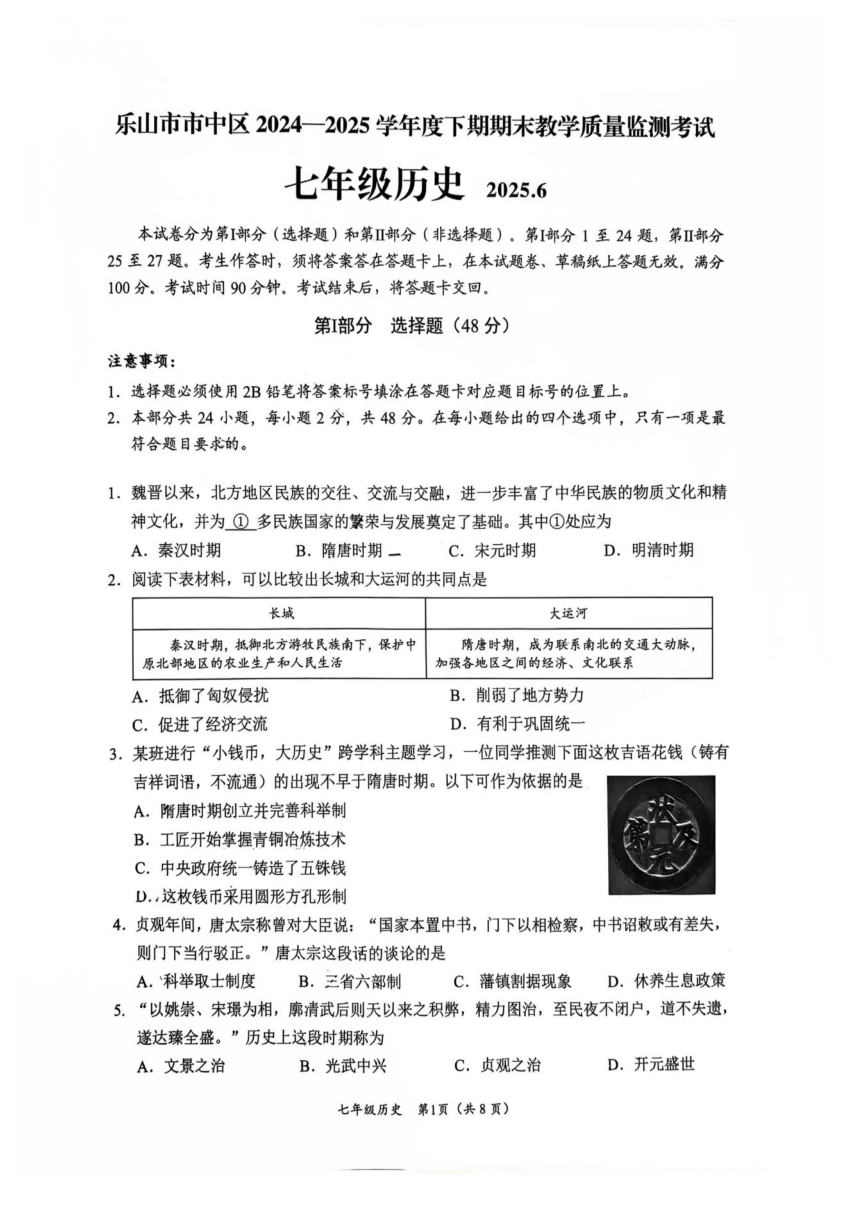

6.A

解析:唐三彩 “延续写实风格” 体现传承,“创造性运用低温铅釉” 体现创新。

7.C

解析:杜甫《垂老别》描绘的是安史之乱后的战乱场景。

8.C

解析:十部乐包含国内各民族及周边国家音乐,体现文化兼容并包。

9.B

解析:北宋抑制武将、提升文官地位,属于 “崇文抑武” 政策。

10.B

解析:隋唐至南宋平民入仕比例上升,主因是科举制的发展打破了门阀垄断。

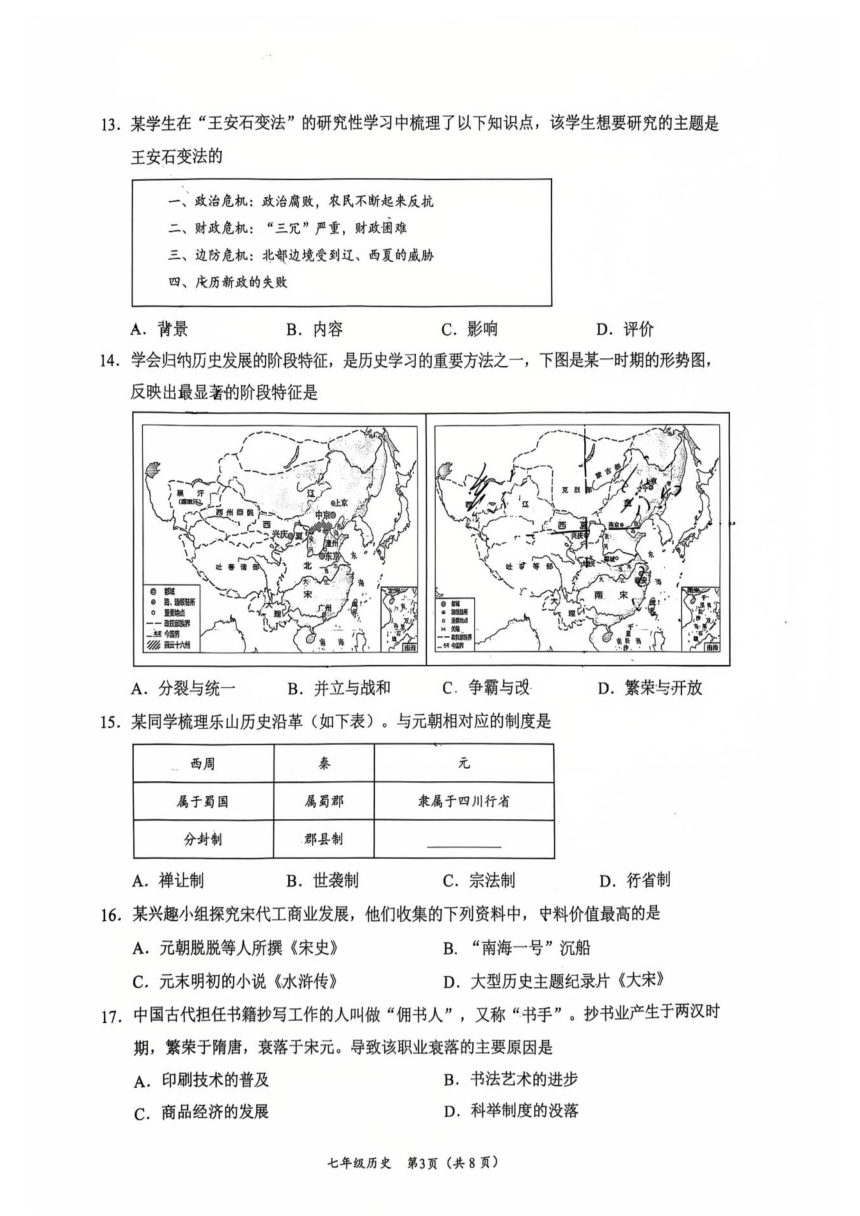

11.A

解析:曲辕犁、《耕获图》、秧马均与农业生产相关。

12.C

解析:岳飞和文天祥的事迹体现了家国情怀。

13.A

解析:政治危机、财政危机等属于王安石变法的背景。

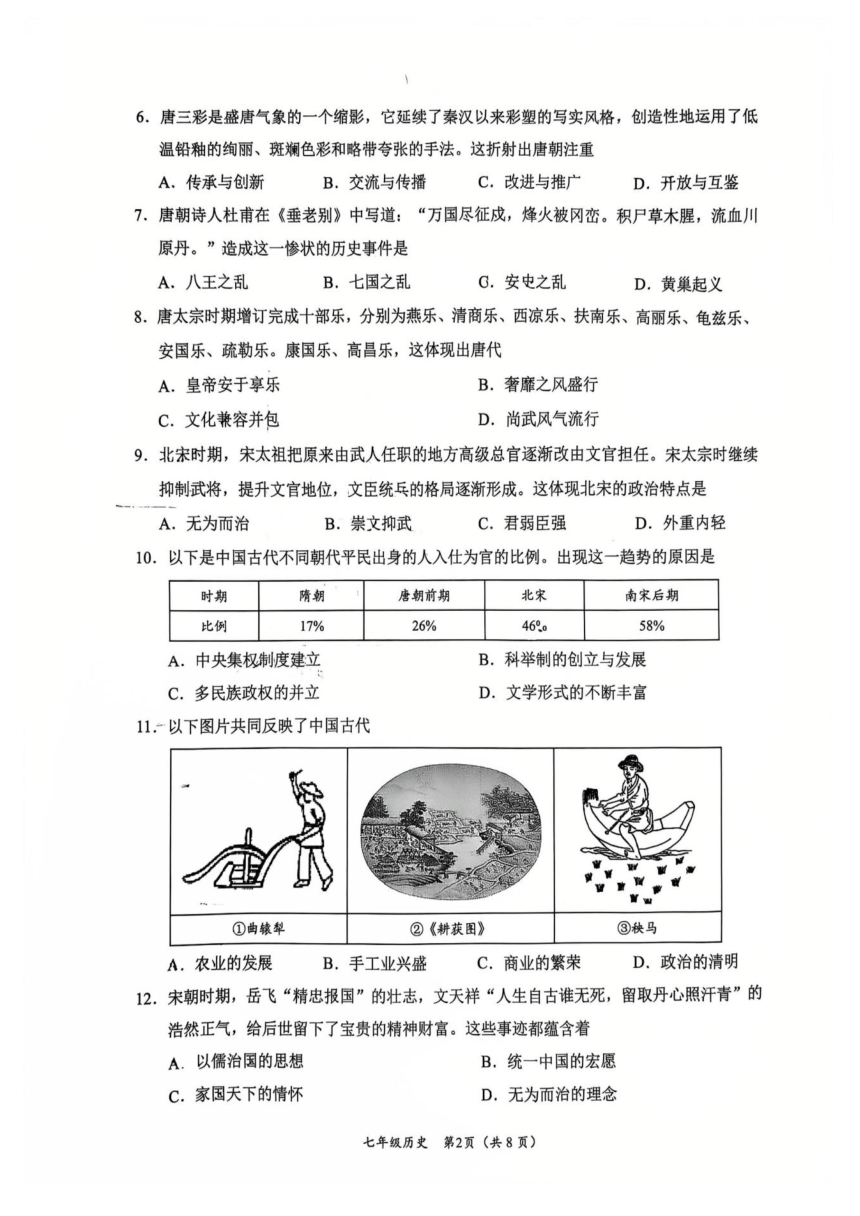

14.B

解析:图中辽、北宋、西夏并立,体现 “并立与战和” 的阶段特征。

15.D

解析:元朝推行行省制,四川行省属于地方行政机构。

16.B

解析:

17.A

解析:宋元时期印刷术普及,抄书业因效率低下而衰落。

18.A

解析:世界最早的纸币

19.C

解析:

20.D

解析:雍正帝设立军机处,标志君主专制达到顶峰。

21.A

解析:清朝文字狱通过歪曲诗句罗织罪名,禁锢了思想言论。

答案

22.B

解析:明清引进的高产作物为玉米、甘薯,推动人口增长。

23.D

解析:《四库全书》是丛书,而非总结性科学著作,其余三项分别为医学、农学、工艺学巨

著。

24.A

解析:“促进吐蕃社会经济发展” 是对文成公主入藏的分析,属于历史解释;B、C、D 为

史实叙述。

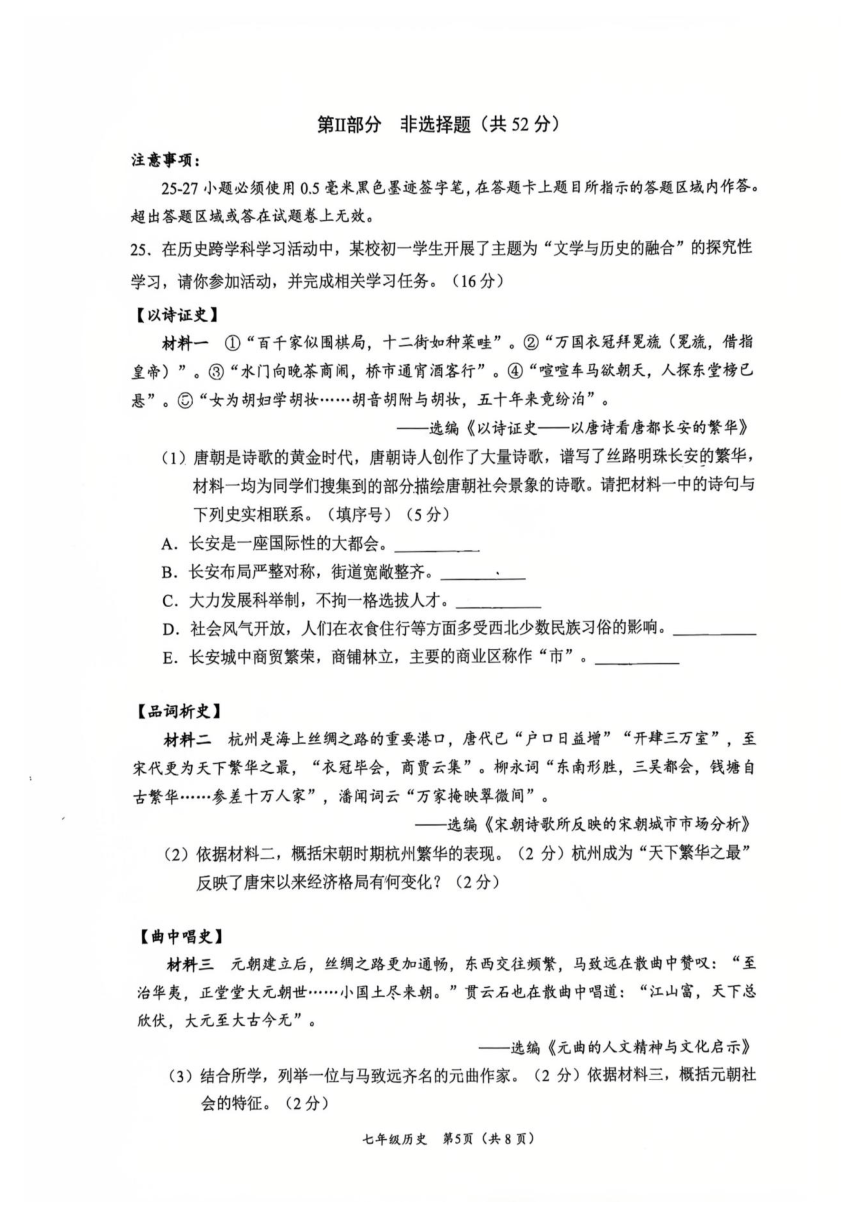

第 Ⅱ 部分 非选择题(52 分)

25.(16 分)

(1)

A. ②

B. ①

C. ④

D. ⑤

E. ③

(2)

表现:人口增多;商业繁荣(商铺众多)。

变化:经济重心南移(或南方经济发展超过北方)。

(3)

作家:关汉卿(或白朴、郑光祖)。

特征:国家统一;疆域辽阔;中外交往频繁。

(4)

A. ②③

B. ①

26.(14 分)

(1)

实物史料:B;文献史料:A。

关系:唐朝册封渤海国首领,双方存在臣属关系(或政治隶属关系);经济文化交流密切(如

渤海国使用唐朝瓷器)。

(2)

变化:“中国” 范围扩大至东北、西北;“中国之民” 包含少数民族;各民族认同统一多民

族国家,为大一统奠定思想基础。

(3)

西北:①;西南:②;东南:③;东北:④。

共同作用:巩固国家统一,加强中央对边疆的管辖,推动统一多民族国家的发展。

27.(22 分)

(1)

A. 鉴真东渡(或玄奘西行);

B. 郑和下西洋(或海上丝绸之路繁荣);

C. 戚继光抗倭(或郑成功收复台湾、雅克萨之战)。

(2)

示例:

郑和下西洋:1405-1433 年,郑和率船队七下西洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,促进

答案

亚非经济文化交流,展现明朝前期的开放姿态。

闭关锁国:清朝中后期实行 “闭关锁国” 政策,仅开放广州十三行通商,阻碍中外交流,

导致中国逐渐落后于世界潮流。

启示:开放促进发展,闭关导致落后;应坚持对外开放,学习先进文明。

答案

1.B

解析:魏晋南北朝的民族交融为隋唐时期多民族国家的繁荣奠定基础。

2.D

解析:长城和大运河均服务于巩固国家统一,前者抵御外敌,后者加强南北联系。

3.A

解析:隋唐创立科举制,吉语花钱中的 “状元及第” 等文字与科举相关,而圆形方孔钱早

在秦朝已出现。

4.B

解析:唐太宗提及中书、门下相互监督,属于三省六部制的运作机制。

5.D

解析:姚崇、宋璟为相时,唐朝进入 “开元盛世”。

6.A

解析:唐三彩 “延续写实风格” 体现传承,“创造性运用低温铅釉” 体现创新。

7.C

解析:杜甫《垂老别》描绘的是安史之乱后的战乱场景。

8.C

解析:十部乐包含国内各民族及周边国家音乐,体现文化兼容并包。

9.B

解析:北宋抑制武将、提升文官地位,属于 “崇文抑武” 政策。

10.B

解析:隋唐至南宋平民入仕比例上升,主因是科举制的发展打破了门阀垄断。

11.A

解析:曲辕犁、《耕获图》、秧马均与农业生产相关。

12.C

解析:岳飞和文天祥的事迹体现了家国情怀。

13.A

解析:政治危机、财政危机等属于王安石变法的背景。

14.B

解析:图中辽、北宋、西夏并立,体现 “并立与战和” 的阶段特征。

15.D

解析:元朝推行行省制,四川行省属于地方行政机构。

16.B

解析:

17.A

解析:宋元时期印刷术普及,抄书业因效率低下而衰落。

18.A

解析:世界最早的纸币

19.C

解析:

20.D

解析:雍正帝设立军机处,标志君主专制达到顶峰。

21.A

解析:清朝文字狱通过歪曲诗句罗织罪名,禁锢了思想言论。

答案

22.B

解析:明清引进的高产作物为玉米、甘薯,推动人口增长。

23.D

解析:《四库全书》是丛书,而非总结性科学著作,其余三项分别为医学、农学、工艺学巨

著。

24.A

解析:“促进吐蕃社会经济发展” 是对文成公主入藏的分析,属于历史解释;B、C、D 为

史实叙述。

第 Ⅱ 部分 非选择题(52 分)

25.(16 分)

(1)

A. ②

B. ①

C. ④

D. ⑤

E. ③

(2)

表现:人口增多;商业繁荣(商铺众多)。

变化:经济重心南移(或南方经济发展超过北方)。

(3)

作家:关汉卿(或白朴、郑光祖)。

特征:国家统一;疆域辽阔;中外交往频繁。

(4)

A. ②③

B. ①

26.(14 分)

(1)

实物史料:B;文献史料:A。

关系:唐朝册封渤海国首领,双方存在臣属关系(或政治隶属关系);经济文化交流密切(如

渤海国使用唐朝瓷器)。

(2)

变化:“中国” 范围扩大至东北、西北;“中国之民” 包含少数民族;各民族认同统一多民

族国家,为大一统奠定思想基础。

(3)

西北:①;西南:②;东南:③;东北:④。

共同作用:巩固国家统一,加强中央对边疆的管辖,推动统一多民族国家的发展。

27.(22 分)

(1)

A. 鉴真东渡(或玄奘西行);

B. 郑和下西洋(或海上丝绸之路繁荣);

C. 戚继光抗倭(或郑成功收复台湾、雅克萨之战)。

(2)

示例:

郑和下西洋:1405-1433 年,郑和率船队七下西洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,促进

答案

亚非经济文化交流,展现明朝前期的开放姿态。

闭关锁国:清朝中后期实行 “闭关锁国” 政策,仅开放广州十三行通商,阻碍中外交流,

导致中国逐渐落后于世界潮流。

启示:开放促进发展,闭关导致落后;应坚持对外开放,学习先进文明。

答案

同课章节目录