统编版六年级下册语文第一单元作业设计

文档属性

| 名称 | 统编版六年级下册语文第一单元作业设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 153.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

学校: 班级: 姓名:

目录

第一课 北京的春节 2

第二课 腊八粥 5

第三课 古诗三首 8

语文园地一 11

参考答案 16

姓名: 班级: 批阅等级:

第一单元

1、北京的春节

一、选择题。

1.下面词语中的字音和字形完全正确的一项是( )

A.间断(jiān)更新 陈醋 腊月 B.亲戚(qi) 一律 贩卖 年糕

C.水浒(xǔ) 骆驼 展览 腊月 D.元旦(dàn)鞭炮 毕定 除非

2.“京味儿”语言“闲在”和“天一擦黑儿”的意思分别是( )

A.现在 天黑了 B.清闲自在 天刚刚黑

C.自在 天已经黑 D.清闲 天很黑

3.下列句子带点词语用得不恰当的一项是( )

A.过春节了,人人都会穿上新鞋新衣,好在新年里显出万象更新的气象。

B.网课学习中,如果没有自律的勇气,没有认真的学习态度,再聪明也无济于事。

C.京剧,就是这样一代一代念念叨叨下去。

D.2020年春节期间,八十多岁的钟南山爷爷,在告诫所有人尽量不要去武汉时,自己却奋勇当先来到武汉,冲在抗击疫情的最前线。

4.下列句子中,修辞手法的运用与其他三项不同的一项是( )

A.花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事。

B. 树上嫩芽满枝,小鸟在耳边欢唱。

C.他一个人进进出出灶房,看到一大锅粥正在叹气。

D.过了二十三,大家就更忙了,春节眨眼就到了啊。

5.对下面句意概括简明扼要的一项是( )

初学喊爸爸的小孩子,会出门叫洋车了的大孩子,嘴巴上长了许多白胡子的老孩子,提到腊八粥,谁不是嘴里就立时生出一种甜甜的腻腻的感觉呢。

A. 小孩子、大孩子、老孩子提到腊八粥,嘴里就立时生出一种甜甜的腻腻的感觉。

B. 介绍腊八粥给人留下的感觉。

C. 腊八粥的滋味就是甜甜的腻腻的。

D. 腊八粥是人人喜爱的美食。

二、判断题。

1.《北京的春节》按照空间顺序,描绘了一幅幅老北京春节的民风民俗画卷,再现了老北京过春节的隆重与热闹,温馨与美好。( )

2.“春节眨眼就到”运用拟人手法,把春节来临的情形写得非常生动。( )

3.“这不是粥,而是小型的农业产品展览会。”这句话把粥比作“小型的农业产品展览会”,说明粥的材料丰富,表达对富足生活的自豪和期盼。( )

4.《北京的春节》重点写了腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五这几天,其他的日子则一笔带过。( )

5.《北京的春节》是以时间为经线,以人们的活动为纬线来写的。 ( )

三、课内外对比阅读。

选文一:

北京的春节(节选)

除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。老少男女都穿起新衣,门外贴好红红的对联,屋里贴好各色的年画,哪一家都灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得己,必定赶回家来,吃团圆饭,祭祖。这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

选文二:

农家过年(节选)

每年一进腊月,准备过年的事情就开始了。腊月初八,要吃腊八粥。腊月二十三,要吃祭灶饼,用麻糖粘住灶王爷的嘴,送灶王爷上天,“上天言吉事,回宫降吉祥”。接下来就是杀牛宰羊,置办年货,买新衣,购新帽,备齐“葱、蒜、姜、箔、表、香”。全家人屋里屋外大扫除,扫掉一年的晦气。剃头要赶在二十七,“二十七,剃精细;二十八,剃傻瓜”。贴对联是很讲究的,“二十八,贴年画”,大门、二门、屋门贴什么,墙上、树上贴什么,都是按规矩进行的。年前几天,人们忙着做各种各样的食品,先是蒸,蒸糖包、豆包、菜包、枣花馍,蒸出龙、凤、谷仓、麦堆等花样;次是炸,炸油条,炸丸子;后是包,主要是包饺子,饺子的花样很多,有素的,有肉的,有包硬币的,还有包糖的,吃到硬币的人是最有福气的。

经过这一番忙碌,终于到了除夕之夜,就是大年三十。一家人闲下来,围着火盆坐在一起,开始熬年夜。从家事年景到天下大事,拉家常,话人生,直熬到小孩子犯困打盹。第二天鸡叫头遍就响起了鞭炮声。大人们早早打开大门,叫作“开门进宝”。各家父母再三嘱咐小孩子不能乱问,不能多说话免得说出不吉利的话,这增添了一种庄重肃穆的气氛。早晨要先做好供品,端到列祖列宗面前,小孩子跟着大人一起碗下磕头。还要供奉天地全神,祈求保佑一年到头全家平安。

大年初一,主要是向长辈们拜年,除了自己的父母、祖父母之外,还有家族的近支远门,三爷家、四奶家、五叔家等等,小孩子们高兴的是可以得到压岁钱。刚过门的新媳妇要按照亲疏远近去认门,当然也免不了户户请吃,直吃得新娘子笑口难合。

初二到初四,是走亲戚的时间。闰女回娘家,外甥看舅舅,三乡五里,路上行人如织,穿梭往来。春节的身影还没走远,元宵节又飘着雪花赶到了。漫天飞舞的洁白雪花,伴着红艳的灯笔,红艳的对联,再加上儿童们花花绿绿的衣服,融合成一幅“农家喜庆图”。

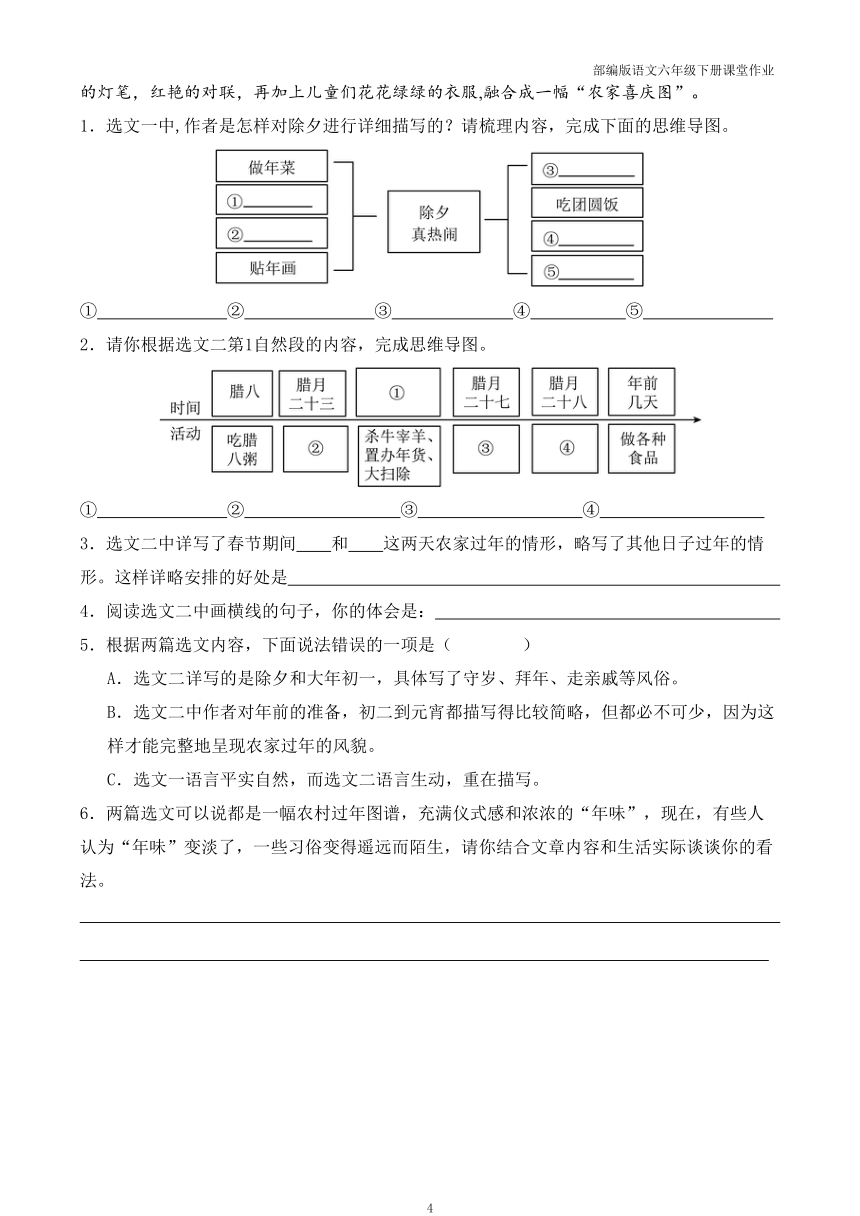

1.选文一中,作者是怎样对除夕进行详细描写的?请梳理内容,完成下面的思维导图。

① ② ③ ④ ⑤

2.请你根据选文二第1自然段的内容,完成思维导图。

① ② ③ ④

3.选文二中详写了春节期间 和 这两天农家过年的情形,略写了其他日子过年的情形。这样详略安排的好处是

4.阅读选文二中画横线的句子,你的体会是:

5.根据两篇选文内容,下面说法错误的一项是( )

A.选文二详写的是除夕和大年初一,具体写了守岁、拜年、走亲戚等风俗。

B.选文二中作者对年前的准备,初二到元宵都描写得比较简略,但都必不可少,因为这样才能完整地呈现农家过年的风貌。

C.选文一语言平实自然,而选文二语言生动,重在描写。

6.两篇选文可以说都是一幅农村过年图谱,充满仪式感和浓浓的“年味”,现在,有些人认为“年味”变淡了,一些习俗变得遥远而陌生,请你结合文章内容和生活实际谈谈你的看法。

姓名: 班级: 批阅等级:

第二课 腊八粥

一、选择题

1. 下列加点字的读音不正确的一项是( )。

A.唾沫(chuí) 嘟囔 (nāng) B.筷子(kuài) 和面(huó)

C.搁下(gē) 妻孥 (nú) D.花生仁 (rén) 黄焖鸡(mèn)

2.下列句子运用的修辞手法与其他三项不同的一项是( )

A.八儿家的灶上,一大锅粥正在叹气。

B.住方家大院的八儿,今天喜得快要发疯了。

C.那些鸡在男孩后面追着叫着,把他的耳朵都吵聋了!

D.过了二十三,大家就更忙了,春节眨眼就到了啊!

3.对下面句子的描写方法判断不正确的一项是( )。

A.八儿回过头来,也不过是看到一股淡淡烟气往上一冲而已!(动作描写)

B. “妈,妈,要到什么时候才……” (语言描写)

C.八儿听了这种松劲的话,眼睛可急红了。 (外貌描写)

D.锅中的一切,对八儿来说,只能猜想:栗子已稀烂到认不清楚了吧……(心理描写)

4.选择下列句子运用的修辞手法。 (填序号)

A.比喻 B.拟人 C.反问 D 夸张

① 住方家大院的八儿,今天喜得快要发疯了。( )

②你们想,妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗 ( )

③ 晚饭桌边,靠着妈妈斜立着的八儿,肚子已成了面小鼓了。( )

④花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事。( )

5.下列关于课文的说法,错误的一项是( )。

A.课文详写了八儿等粥这一过程,略写了喝粥这一过程,这样写不仅可以更好地表现八儿急切 想喝腊八粥的心理,还能让我们感受到八儿可爱、嘴馋的性格特点。

B.课文写出了八儿娇憨的情态与急着想喝粥却喝不到时既无可奈何又极不甘心的心情。

C.八儿跟妈妈讨论“分粥”的过程写出了八儿的那点小聪明、小私心,也写出了作者对八儿的批评。

D.作者通过八儿的视角,写他盼粥、分粥、猜粥、看粥、喝粥的过程,将甜蜜温馨、其乐融 融的家庭生活场景和浓郁的生活气息一并浓缩进腊八节的风俗画面中。

二、判断题。

1.《腊八粥》一文中“等粥”部分写得比较简略,“喝粥”部分写得比较详细。作者沈从文以细腻的笔触将读者引入美好的腊八风俗,感受腊八粥的甜蜜、家庭生活的温情。( )

2.“腊八节”是中国的传统节日之一,时间是每年农历的腊月初八,习俗是吃腊八粥。( )

3.老舍先生的《腊八粥》生动地表现了粥的诱人和八儿的馋样。( )

三、课内阅读。

【文段一】在腊八那天,家家都熬腊八粥。这种特制的粥是祭祖祭神的,可是细一想,它倒是农业社会一种自傲的表现——这种粥是用各种米,各种豆,与各种干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、桂圆肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。这不是粥,而是小型的农业产品展览会。 (节选自《北京的春节》)

【文段二】初学喊爸爸的小孩子,会出门叫洋车了的大孩子,嘴巴上长了许多白胡子的老孩子,提到腊八粥,谁不是嘴里就立时生出一种甜甜的腻腻的感觉呢。把小米、饭豆、枣、栗、白糖、花生仁合拢来,糊糊涂涂煮成一锅,让它在锅中叹气似的沸腾着,单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了,何况是,大碗大碗地装着,大匙大匙朝嘴里塞灌呢! (节选自《腊八粥》)

1.文段二中,作者提到了“小孩子、大孩子、老孩子”,对此,下列选项中说法不恰当的一项是( )

A.这三个词语都在写孩子,所以语义稍显重复,如果进行删减表达效果会更佳。

B.这三个词语替代了不同年龄阶段的人,表现出腊八粥老少咸宜的特点。

C.这三个词语用得既风趣俏皮,又亲切可爱,表现出老老少少对腊八粥的喜爱,使读者倍感生活的温馨。

2.比较阅读两个文段,下列说法不恰当的一项是( )

A.两个文段都在写腊八粥。文段一是从食材这个角度进行介绍的;文段二则从食材、香味、口感等方面进行描写。

B.两个文段都表达出作者对腊八粥的喜爱之情。文段一融喜爱于平和之中;文段二则加入了饱满的感情,将喜爱之情表露无遗。

C.两个文段的语言特色都比较鲜明。文段一中,老舍先生的语言是感情充沛的;文段二中,沈从文先生的语言是平实自然的。

3.下面的两个句子中都融入了作者对腊八粥的喜爱之情,你更喜欢哪一句?并谈谈理由。

①这不是粥,而是小型的农业产品展览会。

②把小米、饭豆、枣、栗、白糖、花生仁合拢来,糊糊涂涂煮成一锅,让它在锅中叹气似的沸腾着,单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了。

我更喜欢________句,因为________________________________________________

_______________________________________________________________________

4.仿照文段二,写一种你喜爱的食物,结合食物的外观、材料、做法等特点表达自己的喜爱之情。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

姓名: 班级: 批阅等级:

第三课 古诗三首

一、用“√ ”给加点的字选择正确的读音。

传蜡烛( chuán zhuàn) 迢迢(tiáo zhāo) 机杼( zhù chù)

擢素手(zhuó chuó) 泣涕(tì dì) 札札(zhá zhā)

二、选择题。

1.下面诗句朗读节奏划分不正确的一项是( )。

A. 日暮/汉宫/传蜡烛,轻烟/散入/五侯家。

B.纤纤/擢素手,札札/弄机杼。

C.中庭地/白树/栖鸦,冷露无/声湿/桂花。

D.河汉/清且浅,相去/复几许。

2.下列诗句中加点字词的解释不正确的一项是( )(3分)

A.寒食东风御柳斜(皇城里的柳树。) 轻烟散入五侯家(这里泛指权贵豪门。)

B.纤纤擢素手(伸出。) 札札弄机杼(织机发出的响声。)

C.盈盈一水间(形容饱满。) 脉脉不得语(相视无言的样子。)

D.中庭地白树栖鸦(即庭中,庭院中。) 十五夜望月(农历八月十五中秋节的夜晚。)

3.下列关于传统节日古诗句说法不正确的一项是( )。

A. “今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。”描写的是中秋节人们望月思乡。

B. “迢迢牵牛星,皎皎河汉女。”描写的是情人节时妇女穿针乞巧。

C. “日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。”描写的是寒食节官府禁烟火,让百

姓吃冷食,权贵豪门却享受特权。

D. 《寒食》诗中“日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。”说明当时“只许州官

放火,不许百姓点灯。”

4.下面诗句描写的节日判断错误的一项是( )。

A. 遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。 (重阳节)

B. 清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。 (清明节)

C. 去年元夜时,花市灯如昼。 (元宵节)

D 千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。 (端午节)

5.下列诗句没有抒发思乡之情的是( )。

A. 日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

B. 独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

C. 劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

D. 今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

三、.根据古诗,完成填空。

1.《寒食》中的“___________________,___________________”一句将春天的美丽景色渲染得淋漓尽致。

2.韩翃的《寒食》一诗中,描绘出一幅“走马传烛图”的两句诗是:__________________,___________________。

3.《迢迢牵牛星》借用了的典故“___________________,___________________”诗人借写织女有情思亲、无心织布、隔河落泪、对水兴叹的心态,来比喻人间的离妇对辞亲去远的丈夫的思念之情。

4.八月十五,中秋之夜,身处异乡的人思念家乡,不禁吟诵起唐代诗人王建的两句诗:

___________________,___________________?

四、阅读古诗,完成练习。

寒 食

,

寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,

。

1.补全古诗。

2.解释下列词语。

(1)春城: (2)御柳: (3)汉宫:

3.《寒食》的作者是 代的 。这是一首 (讽刺 怀古)诗。诗人笔法巧妙含蓄,从表面上看,似乎只是描绘了 ,实际上,透过字里行间可感受到诗人 。

4.诗的前两句用 、 两物点明诗歌描写的是春天的景色;后两句用 、 点明享受特权的对象。现在人们常用诗句“ ”来渲染春天的美丽景色。

5.下面对诗歌内容分析不恰当的一项是( )

A.“无处不”用双重否定的形式写出了整个长安城柳絮飞舞落红无数的迷人春景。

B.诗中用“传”与“散”生动地刻画出了一幅夜晚传烛图,使人如见蜡烛之光如闻轻烟之味。寒食禁火是我国沿袭已久的习俗但权贵大臣们却可以破例点蜡烛。诗人对这种腐败的政治现象作出委婉的讽刺。

C.诗的后两句是说寒食节这天家家都不能生火点灯皇宫也不例外。

D.“寒食东风御柳斜”描写的是皇宫园林中的风光。

四、六(1) 班的同学们为了感受中国传统节日, 组织了一次综合实践活动。下面是

同学们设计的一份表格,请你根据自己的积累和查询到的资料把表格填写完整吧!

节日名称 习俗 故事或传说 相关诗词

春节 贴春联、拜年 “年”的 chu 按说 爆竹声中一岁除,春风送暖人屠苏。

元宵节 纪念“平吕氏之乱”

寒食节 纪念介子推

端午节 五色新丝缠角粽,金盘送,生绡画扇盘双凤

七夕节

中秋节

重阳节 桓景登高

姓名: 班级: 批阅等级:

第一单元综合练习

一、选择题。

1. 下列说法中不正确的一项是( )

A.一篇文章主要写什么,次要写什么,是根据作者想要重点表达的意思决定的。

B.习作的时候,我们要做到详略安排得当,中心突出,表达才会更清楚。

C.《北京的春节》一文依次写了腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五这几

天的风俗。

《腊八粥》一文主要写了等粥和喝粥两件事情,其中等粥写得较为详细。

2. 在一个句子中用不同的词表示一样的意思的好处是( )

A.可以加强语气,发人深思。

B.起强调作用,引起读者的注意。

C.使语言表达更全面。

D.用词有变化,使语言更加生动丰富。

3.根据情境,给习俗选择对应的寓意(填序号)。

春节是中国最隆重的传统节日,关于春节吃什么,全国各地有着不同的习俗,

但都包含着美好的寓意。北方有吃饺子的传统,寓意________;江苏、上海等地春节

有吃汤圆的习俗,寓意________;福建闽南人春节第一餐吃面条,寓意________;广

东部分地区春节第一餐吃用米粉和萝卜干油炸而成的“腐圆”,喝芡实、莲子等熬成

的“五果汤”,寓意________。

更岁交子 B.年年长久 C.生活甜美,源远流长 D.团团圆圆

4.下列句子中,对破折号的作用解释错误的一项是( )

A.恐怕第三件事才是买玩意儿——风筝、空竹、口琴等,和年画。 (表示解释说明)

B 必须把肉、鸡、鱼、青菜、年糕什么的都预备充足,至少足够吃用一个星期的——按老习惯,铺户多数关五天门,到正月初六才开张。 (表示意思的递进)

C. “嗵—— 啪—— ”震耳欲聋的鞭炮声不断响起。 (表示声音的延长)

D 枣子必大了三四倍——要是真的干红枣也有那么大,那就妙极了!(表示话题的转换)

5.下列对习俗的寓意表述不正确的一项是( )。

A.建筑物上雕刻云的图案寓意高升、如意。

B.春节在门窗贴福字寓意升官发财。

C.正月初一这天不能动用扫帚寓意聚财。

D.过年蒸花馍寓意生活蒸蒸日上、吉祥如意。

6.下面是莉莉就“文章的详略安排”所记的笔记,其中正确的一条是( )。

A.文章内容的详写和略写,是作者根据自己的喜好决定的。

B.一篇文章详写什么,略写什么,是由作者想要重点表达的意思决定的。

C.只要用心多读几遍文章,就能领会作者要表达的主要意思,不需要分清文章的主次。

D.习作的时候,如果想让别人清楚了解自己想表达的意思,就要把全部内容都写详细。

二、判断下列说法是否正确,对的打“ √ ”,错的打“×”。

1.文章主要写什么,次要写什么,是根据作者想要重点表达的意思决定。( )

2.建筑上雕刻蝙蝠,寓意生活富裕,年年有余。( )

3.即兴发言由于时间紧迫,需要临时快速组织语言,不需要注意说话的场合及对象。 ( )

4.“他在这次比赛中喜获金牌”中的“喜获金牌”换成“拔得头筹”意思变了。( )

5.《北京的春节》《腊八粥》《藏戏》三篇文章详略得当,重点突出,都充满了浓郁的民俗风情。

三、日积月累。

l.给加点的字词选择正确的解释。

(1)朝露待日晞( ) A.稀释。 B.阳光照耀。

(2)焜黄华叶衰( ) A.焦糖色。B.形容草木凋零枯黄的样子。

(3)老大徒伤悲( ) A.大哥。 B.年老。

2.用自己的话说说“青青园中葵,朝露待日晞”的画面, 。

3.《长歌行》出自 ,“长歌行”的“ ”是古代诗歌的一种体裁。前四句

写了 ,五六句写 ,说明一年里最美好的季节是 ,人的一生当中最美好的时光是 时期。

4.这首诗,诗人通过自然景物的盛衰规律来警示我们珍惜时间,努力奋进。类似这样

的诗词句有很多,如《满江红》中的“ ”。

四、阅读理解。

(一) 课内阅读

北京的春节(片段)

①除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。老少男女都穿起新衣,门外贴好红红的对联,屋里贴好各色的年画,哪一家都灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来,吃团圆饭,祭祖,这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

②初一的光景与除夕截然不同:除夕,街上挤满了人;初一,铺户都上着板子,门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息。

③男人们在午前就出动,到亲戚家、朋友家去拜年。女人们在家中接待客人。城内城外有许多寺院开放,任人游览,小贩们在庙外摆摊儿,卖茶、食品和各种玩具。北城外的大钟寺、西城外的白云观、南城的火神庙(厂甸)是最有名的。可是,开庙最初的两三天,并不十分热闹,因为人们正忙着彼此贺年,无暇顾及。到了初五初六,庙会开始风光起来。孩子们特别热心去逛,为的是到城外看看野景,可以骑毛驴,还能买到那些新年特有的玩具。白云观外的广场上有赛轿车赛马的,在老年间,据说还有赛骆驼的,这些比赛并不为争谁第一谁第二,而是在观众面前表演骡马与骑者的美好姿态和娴熟技能。

④多数铺户在初六开张,又放鞭炮,从黎明到清早,全城鞭炮声不绝。虽然开了张,可是除了卖吃食与其他重要日用品的铺子,大家并不很忙,铺中的伙计们还可以轮流去逛庙会、逛天桥和听戏。

1.片段的第1自然段的主要内容是什么?摘录文中的句子回答。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.文中画线句子的意思是:________________________________________。

3.文中说“初一的光景与除夕截然不同”,表现在哪里?找出相关的语句,写下来。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.第3自然段写了哪些人,他们都在做什么?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.第二段写了除夕和正月初一的热闹光景,在整篇文章中是属于详写还是略写,这种写作手法在文章中起什么作用?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)课外阅读

端午日

端午日,当地妇女、小孩子,莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家

到了这天必可以吃鱼吃肉。上午 11 点钟左右,全茶峒人就吃了午饭。把饭吃过后,在城里住

家的,莫不倒锁了门,全家出城到河边看划船。河街有熟人的,可到河街吊脚楼门口边看,

不然就站在税关门口与各个码头上看。河中龙船以长潭某处作起点,税关前作终点,作比赛

竞争。因为这一天军官、税官以及当地有身份的人,莫不在税关前看热闹。

划船的事各人在数天以前就早有了准备,分组分帮,各自选出了若干身体( )、手脚( )的小伙子,在潭中练习进退。船只的形式,与平常的木船大不相同,形体一

律又长又狭,两头高高翘起,船身绘着朱红颜色的长线。平常时节多搁在河边干燥洞穴里,

要用它时,才拖下水去。每只船可坐 12 个到 18 个桨手,一个带头的,一个鼓手,一个锣手。

桨手每人持一支短桨,随了鼓声缓促为节拍,把船向前划去。带头的坐在船头上,头上缠裹着红布包头,手上拿两支小令旗,左右挥动,指挥船只的进退。擂鼓打锣的,多坐在船只的

中部,船一划动便即刻嘭嘭铛铛把锣鼓很单纯地敲打起来,为划桨水手调理下桨节拍。一船

快慢既不得不靠鼓声,故每当两船竞赛到激烈时,鼓声如雷鸣,加上两岸人呐喊助威,便使

人想起小说故事上梁红玉老鹤河水战时擂鼓的种种情形。凡是把船划到前面一点的,必可在

税关前领赏,一匹红布、一块小银牌,不拘缠挂到船上某一个人头上去,都显出这一船合作

努力的光荣。好事的军人,当每次某一只船胜利时,必在水边放些表示胜利庆祝的 500 响鞭

炮。

赛船过后,城中的成军长官,为了与民同乐,增加这个节日的愉快起见,便派兵士把 30

只绿头长颈大雄鸭,颈脖上缚了红布条子,放入河中,尽善于泅水的军民人等,自由下水追

赶鸭子。不拘谁把鸭子捉到,谁就成为这鸭子的主人。于是长潭换了新的花样,水面各处是

鸭子,同时各处有追赶鸭子的人。

船和船的竞赛,人和鸭子的竞赛,直到天晚方能完事。

1.从下面选择合适的词语填入文中的括号里。

结实 健康 伶俐 灵敏

2.短文写了端午日的穿新衣、用雄黄酒写王字、____________和____________等民

俗,其中详写的是____________,这样写的好处是

。

3.短文中,作者写龙舟竞赛时插入“便使人想起小说故事上梁红玉老鹳河水战时擂鼓的

种种情形”一句,有何作用?在正确说法后面打“√”。

(1)侧面烘托龙舟竞赛的盛况。 ( )

(2)正面描写龙舟竞赛的盛况。 ( )

(3)留有“空白”,把那“种种情形”留给读者去想象。 ( )

(4)留有“空白”,看读者是否知晓梁红玉水战擂鼓的故事。 ( )

4.短文通过描写龙舟竞赛的盛况,展示了当地端午的淳朴民风,表现了( )

A.艰苦朴素、勤俭节约的民族精神。 B.奋发向上、合作争先的民族精神。

C.不怕困难、积极乐观的民族精神。 D.辛勤劳动、崇尚科学的民族精神。

5.每年的农历五月初五是中国的传统节日“端午节”。请结合你对端午节的了解完成下

列各题。(4 分)

(1)请你说说“端午节”的来历。

_______________________________________________________________________

(2)自 2008 年起,“端午节”被列为国家法定节假日,你认为这样做有什么意义?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

参考答案

第一课

一、BBCDD

二、××√√√

三、1.穿新衣 贴对联 放鞭炮 祭祖 守岁

2.腊月二十四到二十六 吃祭灶饼 剃头 贴对联、贴年画

3.大年三十 大年初一 渲染了春节期间浓烈的、热闹的气氛

4.人们都期盼新的一年家人平安喜乐 5.A

6.随着社会发展,传统节日所承载的东西不再是今人的必需,“过年”的传统也发生了变化,不再有以前的“年味”,我们可以多举办一些与传统节日相关的文化活动,让年轻人深入了解传统习俗,重拾“年味”。

第二课

一、1.A 2.A 3.C 4.DCAB 5.C

二、×√×

三、1.A 2.C

3.示例一:① 第①句用比喻的修辞手法,形象生动地写出了腊八粥食材丰富的特点。示例二:② 第②句不仅运用了拟人的修辞手法,形象生动地写出了作者对腊八粥的喜爱之情,而且语言风趣俏皮,感情充沛。

4.示例:无论是喜爱甜食的孩子,还是适合吃软糯食品的老人,只要提到汤圆,无不喜爱。将糯米粉加水揉匀后,再分成大小相同的小面团,将小面团压平,然后包上由黑芝麻、白糖等调成的馅料,搓成一个个圆圆的小球,放在锅里煮。这些小球在水中上下翻滚,不一会儿就变得光滑细腻,晶莹圆润。单是看着就让人垂涎三尺,何况是轻轻咬上一口呢?

第三课

一、略

二、CCBDC

三、1.今夜月明人尽望 不知秋思落谁家

2.少壮不努力 老大徒伤悲

3.日暮汉宫传蜡烛 轻烟散入五侯家

4.终日不成章 泣涕零如雨

四、1.春城无处不飞花 轻烟散入五侯家 2.暮春时的长安城 御苑之柳,皇城中的柳树 这里指唐朝皇宫。 3.唐 韩翃 讽刺 一幅寒食节长安城内富于浓郁情味的风俗画 怀着强烈的不满对当时权势显赫,作威作福的官宦进行了深刻的讽刺 4.花 柳 汉宫 五侯 春城无处不飞花 5.C 7.A

语文园地

一、1.C 2.D 3.ADBC 4.B 5.B 6.B

√×××√

l.给加点的字词选择正确的解释。

(1)朝露待日晞(B ) A.稀释。 B.阳光照耀。

(2)焜黄华叶衰(B ) A.焦糖色。B.形容草木凋零枯黄的样子。

(3)老大徒伤悲(B ) A.大哥。 B.年老。

2.用自己的话说说“青青园中葵,朝露待日晞”的画面清晨,园中葵菜郁郁葱葱,叶片上还挂着品莹的露珠。

3.《长歌行》出自_ 汉乐府 ,“长歌行”的“ 行 ”是古代诗歌的一种体裁。前四句写了春季万物生长 ,五六句写﹐秋季植物凋零,说明一年里最美好的季节是 春季,人的一生当中最美好的时光是 少年 时期。

4.这首诗,诗人通过自然景物的盛衰规律来警示我们珍惜时间,努力奋进。类似这样的诗词句有很多,如《满江红》中的“莫等闲,白了少年头,空悲切﹐”,《劝学诗》中的“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟”

四、(一)

1.除夕真热闹。 2.比赛不为争名次,只为在观众面前表演。 3.除夕,街上挤满了人;初一,铺户都上着板子,门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息。 4.男人们、女人们、小贩们,男人们去拜年、女人们接待客人、小贩们摆摊。 5.略写;起承上启下的作用。

四、(二)

1.结实 伶俐 2.龙舟竞赛 捉鸭子竞赛 龙舟竞赛

3.(1)√ (3)√ 4.B

5.示例:(1)战国时期,楚国大夫屈原遭保守派贵族谗言攻击,最终被放逐。屈原因理想无从实现,自投汨罗江而亡,这天正是农历五月初五。后人在每年的这一天举行一系列活动纪念屈原,于是形成了端午节。

(2)有助于传承民族文化,弘扬民族精神。

目录

第一课 北京的春节 2

第二课 腊八粥 5

第三课 古诗三首 8

语文园地一 11

参考答案 16

姓名: 班级: 批阅等级:

第一单元

1、北京的春节

一、选择题。

1.下面词语中的字音和字形完全正确的一项是( )

A.间断(jiān)更新 陈醋 腊月 B.亲戚(qi) 一律 贩卖 年糕

C.水浒(xǔ) 骆驼 展览 腊月 D.元旦(dàn)鞭炮 毕定 除非

2.“京味儿”语言“闲在”和“天一擦黑儿”的意思分别是( )

A.现在 天黑了 B.清闲自在 天刚刚黑

C.自在 天已经黑 D.清闲 天很黑

3.下列句子带点词语用得不恰当的一项是( )

A.过春节了,人人都会穿上新鞋新衣,好在新年里显出万象更新的气象。

B.网课学习中,如果没有自律的勇气,没有认真的学习态度,再聪明也无济于事。

C.京剧,就是这样一代一代念念叨叨下去。

D.2020年春节期间,八十多岁的钟南山爷爷,在告诫所有人尽量不要去武汉时,自己却奋勇当先来到武汉,冲在抗击疫情的最前线。

4.下列句子中,修辞手法的运用与其他三项不同的一项是( )

A.花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事。

B. 树上嫩芽满枝,小鸟在耳边欢唱。

C.他一个人进进出出灶房,看到一大锅粥正在叹气。

D.过了二十三,大家就更忙了,春节眨眼就到了啊。

5.对下面句意概括简明扼要的一项是( )

初学喊爸爸的小孩子,会出门叫洋车了的大孩子,嘴巴上长了许多白胡子的老孩子,提到腊八粥,谁不是嘴里就立时生出一种甜甜的腻腻的感觉呢。

A. 小孩子、大孩子、老孩子提到腊八粥,嘴里就立时生出一种甜甜的腻腻的感觉。

B. 介绍腊八粥给人留下的感觉。

C. 腊八粥的滋味就是甜甜的腻腻的。

D. 腊八粥是人人喜爱的美食。

二、判断题。

1.《北京的春节》按照空间顺序,描绘了一幅幅老北京春节的民风民俗画卷,再现了老北京过春节的隆重与热闹,温馨与美好。( )

2.“春节眨眼就到”运用拟人手法,把春节来临的情形写得非常生动。( )

3.“这不是粥,而是小型的农业产品展览会。”这句话把粥比作“小型的农业产品展览会”,说明粥的材料丰富,表达对富足生活的自豪和期盼。( )

4.《北京的春节》重点写了腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五这几天,其他的日子则一笔带过。( )

5.《北京的春节》是以时间为经线,以人们的活动为纬线来写的。 ( )

三、课内外对比阅读。

选文一:

北京的春节(节选)

除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。老少男女都穿起新衣,门外贴好红红的对联,屋里贴好各色的年画,哪一家都灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得己,必定赶回家来,吃团圆饭,祭祖。这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

选文二:

农家过年(节选)

每年一进腊月,准备过年的事情就开始了。腊月初八,要吃腊八粥。腊月二十三,要吃祭灶饼,用麻糖粘住灶王爷的嘴,送灶王爷上天,“上天言吉事,回宫降吉祥”。接下来就是杀牛宰羊,置办年货,买新衣,购新帽,备齐“葱、蒜、姜、箔、表、香”。全家人屋里屋外大扫除,扫掉一年的晦气。剃头要赶在二十七,“二十七,剃精细;二十八,剃傻瓜”。贴对联是很讲究的,“二十八,贴年画”,大门、二门、屋门贴什么,墙上、树上贴什么,都是按规矩进行的。年前几天,人们忙着做各种各样的食品,先是蒸,蒸糖包、豆包、菜包、枣花馍,蒸出龙、凤、谷仓、麦堆等花样;次是炸,炸油条,炸丸子;后是包,主要是包饺子,饺子的花样很多,有素的,有肉的,有包硬币的,还有包糖的,吃到硬币的人是最有福气的。

经过这一番忙碌,终于到了除夕之夜,就是大年三十。一家人闲下来,围着火盆坐在一起,开始熬年夜。从家事年景到天下大事,拉家常,话人生,直熬到小孩子犯困打盹。第二天鸡叫头遍就响起了鞭炮声。大人们早早打开大门,叫作“开门进宝”。各家父母再三嘱咐小孩子不能乱问,不能多说话免得说出不吉利的话,这增添了一种庄重肃穆的气氛。早晨要先做好供品,端到列祖列宗面前,小孩子跟着大人一起碗下磕头。还要供奉天地全神,祈求保佑一年到头全家平安。

大年初一,主要是向长辈们拜年,除了自己的父母、祖父母之外,还有家族的近支远门,三爷家、四奶家、五叔家等等,小孩子们高兴的是可以得到压岁钱。刚过门的新媳妇要按照亲疏远近去认门,当然也免不了户户请吃,直吃得新娘子笑口难合。

初二到初四,是走亲戚的时间。闰女回娘家,外甥看舅舅,三乡五里,路上行人如织,穿梭往来。春节的身影还没走远,元宵节又飘着雪花赶到了。漫天飞舞的洁白雪花,伴着红艳的灯笔,红艳的对联,再加上儿童们花花绿绿的衣服,融合成一幅“农家喜庆图”。

1.选文一中,作者是怎样对除夕进行详细描写的?请梳理内容,完成下面的思维导图。

① ② ③ ④ ⑤

2.请你根据选文二第1自然段的内容,完成思维导图。

① ② ③ ④

3.选文二中详写了春节期间 和 这两天农家过年的情形,略写了其他日子过年的情形。这样详略安排的好处是

4.阅读选文二中画横线的句子,你的体会是:

5.根据两篇选文内容,下面说法错误的一项是( )

A.选文二详写的是除夕和大年初一,具体写了守岁、拜年、走亲戚等风俗。

B.选文二中作者对年前的准备,初二到元宵都描写得比较简略,但都必不可少,因为这样才能完整地呈现农家过年的风貌。

C.选文一语言平实自然,而选文二语言生动,重在描写。

6.两篇选文可以说都是一幅农村过年图谱,充满仪式感和浓浓的“年味”,现在,有些人认为“年味”变淡了,一些习俗变得遥远而陌生,请你结合文章内容和生活实际谈谈你的看法。

姓名: 班级: 批阅等级:

第二课 腊八粥

一、选择题

1. 下列加点字的读音不正确的一项是( )。

A.唾沫(chuí) 嘟囔 (nāng) B.筷子(kuài) 和面(huó)

C.搁下(gē) 妻孥 (nú) D.花生仁 (rén) 黄焖鸡(mèn)

2.下列句子运用的修辞手法与其他三项不同的一项是( )

A.八儿家的灶上,一大锅粥正在叹气。

B.住方家大院的八儿,今天喜得快要发疯了。

C.那些鸡在男孩后面追着叫着,把他的耳朵都吵聋了!

D.过了二十三,大家就更忙了,春节眨眼就到了啊!

3.对下面句子的描写方法判断不正确的一项是( )。

A.八儿回过头来,也不过是看到一股淡淡烟气往上一冲而已!(动作描写)

B. “妈,妈,要到什么时候才……” (语言描写)

C.八儿听了这种松劲的话,眼睛可急红了。 (外貌描写)

D.锅中的一切,对八儿来说,只能猜想:栗子已稀烂到认不清楚了吧……(心理描写)

4.选择下列句子运用的修辞手法。 (填序号)

A.比喻 B.拟人 C.反问 D 夸张

① 住方家大院的八儿,今天喜得快要发疯了。( )

②你们想,妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗 ( )

③ 晚饭桌边,靠着妈妈斜立着的八儿,肚子已成了面小鼓了。( )

④花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事。( )

5.下列关于课文的说法,错误的一项是( )。

A.课文详写了八儿等粥这一过程,略写了喝粥这一过程,这样写不仅可以更好地表现八儿急切 想喝腊八粥的心理,还能让我们感受到八儿可爱、嘴馋的性格特点。

B.课文写出了八儿娇憨的情态与急着想喝粥却喝不到时既无可奈何又极不甘心的心情。

C.八儿跟妈妈讨论“分粥”的过程写出了八儿的那点小聪明、小私心,也写出了作者对八儿的批评。

D.作者通过八儿的视角,写他盼粥、分粥、猜粥、看粥、喝粥的过程,将甜蜜温馨、其乐融 融的家庭生活场景和浓郁的生活气息一并浓缩进腊八节的风俗画面中。

二、判断题。

1.《腊八粥》一文中“等粥”部分写得比较简略,“喝粥”部分写得比较详细。作者沈从文以细腻的笔触将读者引入美好的腊八风俗,感受腊八粥的甜蜜、家庭生活的温情。( )

2.“腊八节”是中国的传统节日之一,时间是每年农历的腊月初八,习俗是吃腊八粥。( )

3.老舍先生的《腊八粥》生动地表现了粥的诱人和八儿的馋样。( )

三、课内阅读。

【文段一】在腊八那天,家家都熬腊八粥。这种特制的粥是祭祖祭神的,可是细一想,它倒是农业社会一种自傲的表现——这种粥是用各种米,各种豆,与各种干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、桂圆肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。这不是粥,而是小型的农业产品展览会。 (节选自《北京的春节》)

【文段二】初学喊爸爸的小孩子,会出门叫洋车了的大孩子,嘴巴上长了许多白胡子的老孩子,提到腊八粥,谁不是嘴里就立时生出一种甜甜的腻腻的感觉呢。把小米、饭豆、枣、栗、白糖、花生仁合拢来,糊糊涂涂煮成一锅,让它在锅中叹气似的沸腾着,单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了,何况是,大碗大碗地装着,大匙大匙朝嘴里塞灌呢! (节选自《腊八粥》)

1.文段二中,作者提到了“小孩子、大孩子、老孩子”,对此,下列选项中说法不恰当的一项是( )

A.这三个词语都在写孩子,所以语义稍显重复,如果进行删减表达效果会更佳。

B.这三个词语替代了不同年龄阶段的人,表现出腊八粥老少咸宜的特点。

C.这三个词语用得既风趣俏皮,又亲切可爱,表现出老老少少对腊八粥的喜爱,使读者倍感生活的温馨。

2.比较阅读两个文段,下列说法不恰当的一项是( )

A.两个文段都在写腊八粥。文段一是从食材这个角度进行介绍的;文段二则从食材、香味、口感等方面进行描写。

B.两个文段都表达出作者对腊八粥的喜爱之情。文段一融喜爱于平和之中;文段二则加入了饱满的感情,将喜爱之情表露无遗。

C.两个文段的语言特色都比较鲜明。文段一中,老舍先生的语言是感情充沛的;文段二中,沈从文先生的语言是平实自然的。

3.下面的两个句子中都融入了作者对腊八粥的喜爱之情,你更喜欢哪一句?并谈谈理由。

①这不是粥,而是小型的农业产品展览会。

②把小米、饭豆、枣、栗、白糖、花生仁合拢来,糊糊涂涂煮成一锅,让它在锅中叹气似的沸腾着,单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了。

我更喜欢________句,因为________________________________________________

_______________________________________________________________________

4.仿照文段二,写一种你喜爱的食物,结合食物的外观、材料、做法等特点表达自己的喜爱之情。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

姓名: 班级: 批阅等级:

第三课 古诗三首

一、用“√ ”给加点的字选择正确的读音。

传蜡烛( chuán zhuàn) 迢迢(tiáo zhāo) 机杼( zhù chù)

擢素手(zhuó chuó) 泣涕(tì dì) 札札(zhá zhā)

二、选择题。

1.下面诗句朗读节奏划分不正确的一项是( )。

A. 日暮/汉宫/传蜡烛,轻烟/散入/五侯家。

B.纤纤/擢素手,札札/弄机杼。

C.中庭地/白树/栖鸦,冷露无/声湿/桂花。

D.河汉/清且浅,相去/复几许。

2.下列诗句中加点字词的解释不正确的一项是( )(3分)

A.寒食东风御柳斜(皇城里的柳树。) 轻烟散入五侯家(这里泛指权贵豪门。)

B.纤纤擢素手(伸出。) 札札弄机杼(织机发出的响声。)

C.盈盈一水间(形容饱满。) 脉脉不得语(相视无言的样子。)

D.中庭地白树栖鸦(即庭中,庭院中。) 十五夜望月(农历八月十五中秋节的夜晚。)

3.下列关于传统节日古诗句说法不正确的一项是( )。

A. “今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。”描写的是中秋节人们望月思乡。

B. “迢迢牵牛星,皎皎河汉女。”描写的是情人节时妇女穿针乞巧。

C. “日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。”描写的是寒食节官府禁烟火,让百

姓吃冷食,权贵豪门却享受特权。

D. 《寒食》诗中“日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。”说明当时“只许州官

放火,不许百姓点灯。”

4.下面诗句描写的节日判断错误的一项是( )。

A. 遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。 (重阳节)

B. 清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。 (清明节)

C. 去年元夜时,花市灯如昼。 (元宵节)

D 千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。 (端午节)

5.下列诗句没有抒发思乡之情的是( )。

A. 日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

B. 独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

C. 劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

D. 今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

三、.根据古诗,完成填空。

1.《寒食》中的“___________________,___________________”一句将春天的美丽景色渲染得淋漓尽致。

2.韩翃的《寒食》一诗中,描绘出一幅“走马传烛图”的两句诗是:__________________,___________________。

3.《迢迢牵牛星》借用了的典故“___________________,___________________”诗人借写织女有情思亲、无心织布、隔河落泪、对水兴叹的心态,来比喻人间的离妇对辞亲去远的丈夫的思念之情。

4.八月十五,中秋之夜,身处异乡的人思念家乡,不禁吟诵起唐代诗人王建的两句诗:

___________________,___________________?

四、阅读古诗,完成练习。

寒 食

,

寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,

。

1.补全古诗。

2.解释下列词语。

(1)春城: (2)御柳: (3)汉宫:

3.《寒食》的作者是 代的 。这是一首 (讽刺 怀古)诗。诗人笔法巧妙含蓄,从表面上看,似乎只是描绘了 ,实际上,透过字里行间可感受到诗人 。

4.诗的前两句用 、 两物点明诗歌描写的是春天的景色;后两句用 、 点明享受特权的对象。现在人们常用诗句“ ”来渲染春天的美丽景色。

5.下面对诗歌内容分析不恰当的一项是( )

A.“无处不”用双重否定的形式写出了整个长安城柳絮飞舞落红无数的迷人春景。

B.诗中用“传”与“散”生动地刻画出了一幅夜晚传烛图,使人如见蜡烛之光如闻轻烟之味。寒食禁火是我国沿袭已久的习俗但权贵大臣们却可以破例点蜡烛。诗人对这种腐败的政治现象作出委婉的讽刺。

C.诗的后两句是说寒食节这天家家都不能生火点灯皇宫也不例外。

D.“寒食东风御柳斜”描写的是皇宫园林中的风光。

四、六(1) 班的同学们为了感受中国传统节日, 组织了一次综合实践活动。下面是

同学们设计的一份表格,请你根据自己的积累和查询到的资料把表格填写完整吧!

节日名称 习俗 故事或传说 相关诗词

春节 贴春联、拜年 “年”的 chu 按说 爆竹声中一岁除,春风送暖人屠苏。

元宵节 纪念“平吕氏之乱”

寒食节 纪念介子推

端午节 五色新丝缠角粽,金盘送,生绡画扇盘双凤

七夕节

中秋节

重阳节 桓景登高

姓名: 班级: 批阅等级:

第一单元综合练习

一、选择题。

1. 下列说法中不正确的一项是( )

A.一篇文章主要写什么,次要写什么,是根据作者想要重点表达的意思决定的。

B.习作的时候,我们要做到详略安排得当,中心突出,表达才会更清楚。

C.《北京的春节》一文依次写了腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五这几

天的风俗。

《腊八粥》一文主要写了等粥和喝粥两件事情,其中等粥写得较为详细。

2. 在一个句子中用不同的词表示一样的意思的好处是( )

A.可以加强语气,发人深思。

B.起强调作用,引起读者的注意。

C.使语言表达更全面。

D.用词有变化,使语言更加生动丰富。

3.根据情境,给习俗选择对应的寓意(填序号)。

春节是中国最隆重的传统节日,关于春节吃什么,全国各地有着不同的习俗,

但都包含着美好的寓意。北方有吃饺子的传统,寓意________;江苏、上海等地春节

有吃汤圆的习俗,寓意________;福建闽南人春节第一餐吃面条,寓意________;广

东部分地区春节第一餐吃用米粉和萝卜干油炸而成的“腐圆”,喝芡实、莲子等熬成

的“五果汤”,寓意________。

更岁交子 B.年年长久 C.生活甜美,源远流长 D.团团圆圆

4.下列句子中,对破折号的作用解释错误的一项是( )

A.恐怕第三件事才是买玩意儿——风筝、空竹、口琴等,和年画。 (表示解释说明)

B 必须把肉、鸡、鱼、青菜、年糕什么的都预备充足,至少足够吃用一个星期的——按老习惯,铺户多数关五天门,到正月初六才开张。 (表示意思的递进)

C. “嗵—— 啪—— ”震耳欲聋的鞭炮声不断响起。 (表示声音的延长)

D 枣子必大了三四倍——要是真的干红枣也有那么大,那就妙极了!(表示话题的转换)

5.下列对习俗的寓意表述不正确的一项是( )。

A.建筑物上雕刻云的图案寓意高升、如意。

B.春节在门窗贴福字寓意升官发财。

C.正月初一这天不能动用扫帚寓意聚财。

D.过年蒸花馍寓意生活蒸蒸日上、吉祥如意。

6.下面是莉莉就“文章的详略安排”所记的笔记,其中正确的一条是( )。

A.文章内容的详写和略写,是作者根据自己的喜好决定的。

B.一篇文章详写什么,略写什么,是由作者想要重点表达的意思决定的。

C.只要用心多读几遍文章,就能领会作者要表达的主要意思,不需要分清文章的主次。

D.习作的时候,如果想让别人清楚了解自己想表达的意思,就要把全部内容都写详细。

二、判断下列说法是否正确,对的打“ √ ”,错的打“×”。

1.文章主要写什么,次要写什么,是根据作者想要重点表达的意思决定。( )

2.建筑上雕刻蝙蝠,寓意生活富裕,年年有余。( )

3.即兴发言由于时间紧迫,需要临时快速组织语言,不需要注意说话的场合及对象。 ( )

4.“他在这次比赛中喜获金牌”中的“喜获金牌”换成“拔得头筹”意思变了。( )

5.《北京的春节》《腊八粥》《藏戏》三篇文章详略得当,重点突出,都充满了浓郁的民俗风情。

三、日积月累。

l.给加点的字词选择正确的解释。

(1)朝露待日晞( ) A.稀释。 B.阳光照耀。

(2)焜黄华叶衰( ) A.焦糖色。B.形容草木凋零枯黄的样子。

(3)老大徒伤悲( ) A.大哥。 B.年老。

2.用自己的话说说“青青园中葵,朝露待日晞”的画面, 。

3.《长歌行》出自 ,“长歌行”的“ ”是古代诗歌的一种体裁。前四句

写了 ,五六句写 ,说明一年里最美好的季节是 ,人的一生当中最美好的时光是 时期。

4.这首诗,诗人通过自然景物的盛衰规律来警示我们珍惜时间,努力奋进。类似这样

的诗词句有很多,如《满江红》中的“ ”。

四、阅读理解。

(一) 课内阅读

北京的春节(片段)

①除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。老少男女都穿起新衣,门外贴好红红的对联,屋里贴好各色的年画,哪一家都灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来,吃团圆饭,祭祖,这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

②初一的光景与除夕截然不同:除夕,街上挤满了人;初一,铺户都上着板子,门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息。

③男人们在午前就出动,到亲戚家、朋友家去拜年。女人们在家中接待客人。城内城外有许多寺院开放,任人游览,小贩们在庙外摆摊儿,卖茶、食品和各种玩具。北城外的大钟寺、西城外的白云观、南城的火神庙(厂甸)是最有名的。可是,开庙最初的两三天,并不十分热闹,因为人们正忙着彼此贺年,无暇顾及。到了初五初六,庙会开始风光起来。孩子们特别热心去逛,为的是到城外看看野景,可以骑毛驴,还能买到那些新年特有的玩具。白云观外的广场上有赛轿车赛马的,在老年间,据说还有赛骆驼的,这些比赛并不为争谁第一谁第二,而是在观众面前表演骡马与骑者的美好姿态和娴熟技能。

④多数铺户在初六开张,又放鞭炮,从黎明到清早,全城鞭炮声不绝。虽然开了张,可是除了卖吃食与其他重要日用品的铺子,大家并不很忙,铺中的伙计们还可以轮流去逛庙会、逛天桥和听戏。

1.片段的第1自然段的主要内容是什么?摘录文中的句子回答。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.文中画线句子的意思是:________________________________________。

3.文中说“初一的光景与除夕截然不同”,表现在哪里?找出相关的语句,写下来。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.第3自然段写了哪些人,他们都在做什么?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.第二段写了除夕和正月初一的热闹光景,在整篇文章中是属于详写还是略写,这种写作手法在文章中起什么作用?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)课外阅读

端午日

端午日,当地妇女、小孩子,莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家

到了这天必可以吃鱼吃肉。上午 11 点钟左右,全茶峒人就吃了午饭。把饭吃过后,在城里住

家的,莫不倒锁了门,全家出城到河边看划船。河街有熟人的,可到河街吊脚楼门口边看,

不然就站在税关门口与各个码头上看。河中龙船以长潭某处作起点,税关前作终点,作比赛

竞争。因为这一天军官、税官以及当地有身份的人,莫不在税关前看热闹。

划船的事各人在数天以前就早有了准备,分组分帮,各自选出了若干身体( )、手脚( )的小伙子,在潭中练习进退。船只的形式,与平常的木船大不相同,形体一

律又长又狭,两头高高翘起,船身绘着朱红颜色的长线。平常时节多搁在河边干燥洞穴里,

要用它时,才拖下水去。每只船可坐 12 个到 18 个桨手,一个带头的,一个鼓手,一个锣手。

桨手每人持一支短桨,随了鼓声缓促为节拍,把船向前划去。带头的坐在船头上,头上缠裹着红布包头,手上拿两支小令旗,左右挥动,指挥船只的进退。擂鼓打锣的,多坐在船只的

中部,船一划动便即刻嘭嘭铛铛把锣鼓很单纯地敲打起来,为划桨水手调理下桨节拍。一船

快慢既不得不靠鼓声,故每当两船竞赛到激烈时,鼓声如雷鸣,加上两岸人呐喊助威,便使

人想起小说故事上梁红玉老鹤河水战时擂鼓的种种情形。凡是把船划到前面一点的,必可在

税关前领赏,一匹红布、一块小银牌,不拘缠挂到船上某一个人头上去,都显出这一船合作

努力的光荣。好事的军人,当每次某一只船胜利时,必在水边放些表示胜利庆祝的 500 响鞭

炮。

赛船过后,城中的成军长官,为了与民同乐,增加这个节日的愉快起见,便派兵士把 30

只绿头长颈大雄鸭,颈脖上缚了红布条子,放入河中,尽善于泅水的军民人等,自由下水追

赶鸭子。不拘谁把鸭子捉到,谁就成为这鸭子的主人。于是长潭换了新的花样,水面各处是

鸭子,同时各处有追赶鸭子的人。

船和船的竞赛,人和鸭子的竞赛,直到天晚方能完事。

1.从下面选择合适的词语填入文中的括号里。

结实 健康 伶俐 灵敏

2.短文写了端午日的穿新衣、用雄黄酒写王字、____________和____________等民

俗,其中详写的是____________,这样写的好处是

。

3.短文中,作者写龙舟竞赛时插入“便使人想起小说故事上梁红玉老鹳河水战时擂鼓的

种种情形”一句,有何作用?在正确说法后面打“√”。

(1)侧面烘托龙舟竞赛的盛况。 ( )

(2)正面描写龙舟竞赛的盛况。 ( )

(3)留有“空白”,把那“种种情形”留给读者去想象。 ( )

(4)留有“空白”,看读者是否知晓梁红玉水战擂鼓的故事。 ( )

4.短文通过描写龙舟竞赛的盛况,展示了当地端午的淳朴民风,表现了( )

A.艰苦朴素、勤俭节约的民族精神。 B.奋发向上、合作争先的民族精神。

C.不怕困难、积极乐观的民族精神。 D.辛勤劳动、崇尚科学的民族精神。

5.每年的农历五月初五是中国的传统节日“端午节”。请结合你对端午节的了解完成下

列各题。(4 分)

(1)请你说说“端午节”的来历。

_______________________________________________________________________

(2)自 2008 年起,“端午节”被列为国家法定节假日,你认为这样做有什么意义?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

参考答案

第一课

一、BBCDD

二、××√√√

三、1.穿新衣 贴对联 放鞭炮 祭祖 守岁

2.腊月二十四到二十六 吃祭灶饼 剃头 贴对联、贴年画

3.大年三十 大年初一 渲染了春节期间浓烈的、热闹的气氛

4.人们都期盼新的一年家人平安喜乐 5.A

6.随着社会发展,传统节日所承载的东西不再是今人的必需,“过年”的传统也发生了变化,不再有以前的“年味”,我们可以多举办一些与传统节日相关的文化活动,让年轻人深入了解传统习俗,重拾“年味”。

第二课

一、1.A 2.A 3.C 4.DCAB 5.C

二、×√×

三、1.A 2.C

3.示例一:① 第①句用比喻的修辞手法,形象生动地写出了腊八粥食材丰富的特点。示例二:② 第②句不仅运用了拟人的修辞手法,形象生动地写出了作者对腊八粥的喜爱之情,而且语言风趣俏皮,感情充沛。

4.示例:无论是喜爱甜食的孩子,还是适合吃软糯食品的老人,只要提到汤圆,无不喜爱。将糯米粉加水揉匀后,再分成大小相同的小面团,将小面团压平,然后包上由黑芝麻、白糖等调成的馅料,搓成一个个圆圆的小球,放在锅里煮。这些小球在水中上下翻滚,不一会儿就变得光滑细腻,晶莹圆润。单是看着就让人垂涎三尺,何况是轻轻咬上一口呢?

第三课

一、略

二、CCBDC

三、1.今夜月明人尽望 不知秋思落谁家

2.少壮不努力 老大徒伤悲

3.日暮汉宫传蜡烛 轻烟散入五侯家

4.终日不成章 泣涕零如雨

四、1.春城无处不飞花 轻烟散入五侯家 2.暮春时的长安城 御苑之柳,皇城中的柳树 这里指唐朝皇宫。 3.唐 韩翃 讽刺 一幅寒食节长安城内富于浓郁情味的风俗画 怀着强烈的不满对当时权势显赫,作威作福的官宦进行了深刻的讽刺 4.花 柳 汉宫 五侯 春城无处不飞花 5.C 7.A

语文园地

一、1.C 2.D 3.ADBC 4.B 5.B 6.B

√×××√

l.给加点的字词选择正确的解释。

(1)朝露待日晞(B ) A.稀释。 B.阳光照耀。

(2)焜黄华叶衰(B ) A.焦糖色。B.形容草木凋零枯黄的样子。

(3)老大徒伤悲(B ) A.大哥。 B.年老。

2.用自己的话说说“青青园中葵,朝露待日晞”的画面清晨,园中葵菜郁郁葱葱,叶片上还挂着品莹的露珠。

3.《长歌行》出自_ 汉乐府 ,“长歌行”的“ 行 ”是古代诗歌的一种体裁。前四句写了春季万物生长 ,五六句写﹐秋季植物凋零,说明一年里最美好的季节是 春季,人的一生当中最美好的时光是 少年 时期。

4.这首诗,诗人通过自然景物的盛衰规律来警示我们珍惜时间,努力奋进。类似这样的诗词句有很多,如《满江红》中的“莫等闲,白了少年头,空悲切﹐”,《劝学诗》中的“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟”

四、(一)

1.除夕真热闹。 2.比赛不为争名次,只为在观众面前表演。 3.除夕,街上挤满了人;初一,铺户都上着板子,门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息。 4.男人们、女人们、小贩们,男人们去拜年、女人们接待客人、小贩们摆摊。 5.略写;起承上启下的作用。

四、(二)

1.结实 伶俐 2.龙舟竞赛 捉鸭子竞赛 龙舟竞赛

3.(1)√ (3)√ 4.B

5.示例:(1)战国时期,楚国大夫屈原遭保守派贵族谗言攻击,最终被放逐。屈原因理想无从实现,自投汨罗江而亡,这天正是农历五月初五。后人在每年的这一天举行一系列活动纪念屈原,于是形成了端午节。

(2)有助于传承民族文化,弘扬民族精神。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐