10.28《改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就》-教学设计-2025-2026学年 《中外历史纲要(上)》(统编版)

文档属性

| 名称 | 10.28《改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就》-教学设计-2025-2026学年 《中外历史纲要(上)》(统编版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-20 11:00:23 | ||

图片预览

文档简介

10.28《改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就》

教学方案

教学目标

1. 史料实证和时空观念:通过对文字、图片等史料的呈现和解读教材,了解改革开放以来中国在经济、文化教育、基础设施等领域取得的一系列成就,体会中国的国际影响力,坚定我国的文化自信、道路自信,培养学生的史料实证能力和形成唯物史观。

2. 历史解释和唯物史观:通过时间轴形式对史料解读,认识“一国两制”对实现祖国完全统一的重大意义。

3.家国情怀:通过图片、数据等资料,了解国家综合实力的增强,理解民族文化的价值和国家复兴的决心,提升民族自信心和自豪感,体悟家国情怀。

教学重难点

教学重点:改革开放以来中国在各个领域取得的巨大成就及其原因。

教学难点:认识“一国两制”对实现祖国完全统一的重大意义。

教学过程

【导入新课】

《改革开放给中国社会带来的改变》视频导入

教师播放《改革开放给中国社会带来的改变》视频,让学生了解改革开放中国的变化概况后再讲解新课。

(设计意图)视频形式导入简单直接,容易将学生带入学习情境,有利于课堂展开,提升学习兴趣。

【讲授新课】

一、综合国力不断提升

教师提问:改革开放给中国带来了巨大转变,同时也带来了综合国力的提升,那么什么是综合国力?我国综合国力不断提升又表现在哪些方面?带着这些问题我们开始进行今天的学习。

1. 综合国力概念

综合国力(Comprehensive National Power)是衡量一个国家基本国情和基本资源最重要的指标,也是衡量一个国家的经济、政治、军事、文化、科技、教育、人力资源等实力的综合性指标。

2. 综合国力提升表现

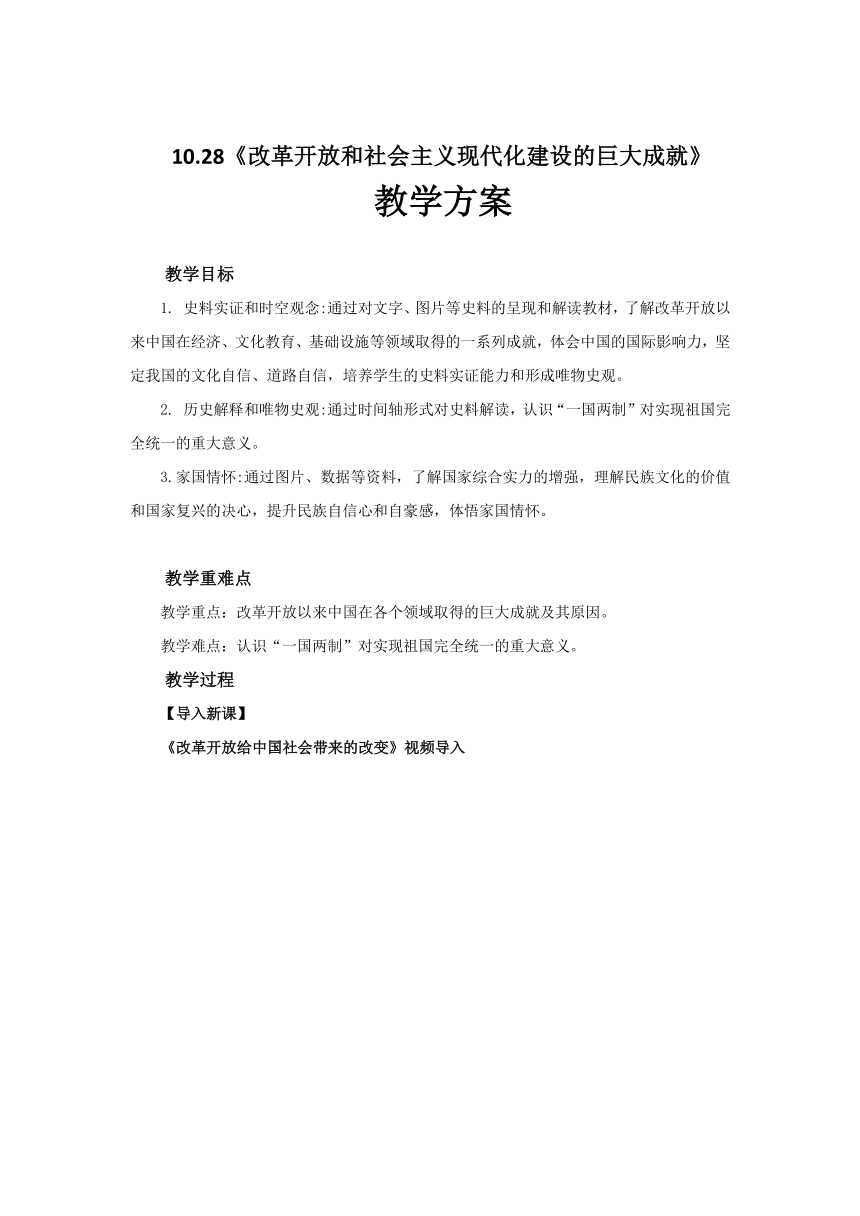

教师指导学生阅读教材,完成以下表格填写

想一想 结合所学知识,分析下列图表显示出的历史现象并分析该现象出现的原因?

教师指导学生,完成作答

现象:改革开放后农民收入水平快速增长,且收入结构趋向多元。

出现原因:中共十一届三中全会后,农村经济体制改革全面展开,家庭联产承包责任制的推行,调动了农民的生产积极性,提高了农民的生活水平;乡镇企业的大量创办和城市经济体制改革的推行,增加了农村劳动力的就业机会,推动了农民收入来源多元化。

小组合作探究1:结合所学,分小组讨论改革开放后,我国综合国力及社会主义现代建设取得巨大成就的原因。

(答案不唯一,涵盖以下几个方向即可)

主要原因:

① 最根本的就是坚持以经济建设为中心,大力发展生产力;

② 深化改革,扩大开放;

③ 坚持党的领导;

④ 全面贯彻“三个代表”重要思想;

⑤落实科学发展观,走可持续发展之路;

⑥ 落实科教兴国和人才强国战略;

⑦坚持党的基本路线不动摇等。

根本原因:

开辟了中国特色社会主义道路,形成了中国特色社会主义理论体系。

(设计意图)通过示意图和表格的形式,总结归纳中国综合国力不断提升的脉络,培养学生信息提取与归纳概括能力,同时通过讲练结合的小组合作探究活动,活跃课堂气氛,增强学生知识掌握效果。

二、“一国两制”与祖国统一大业

1. 构想提出及其内涵

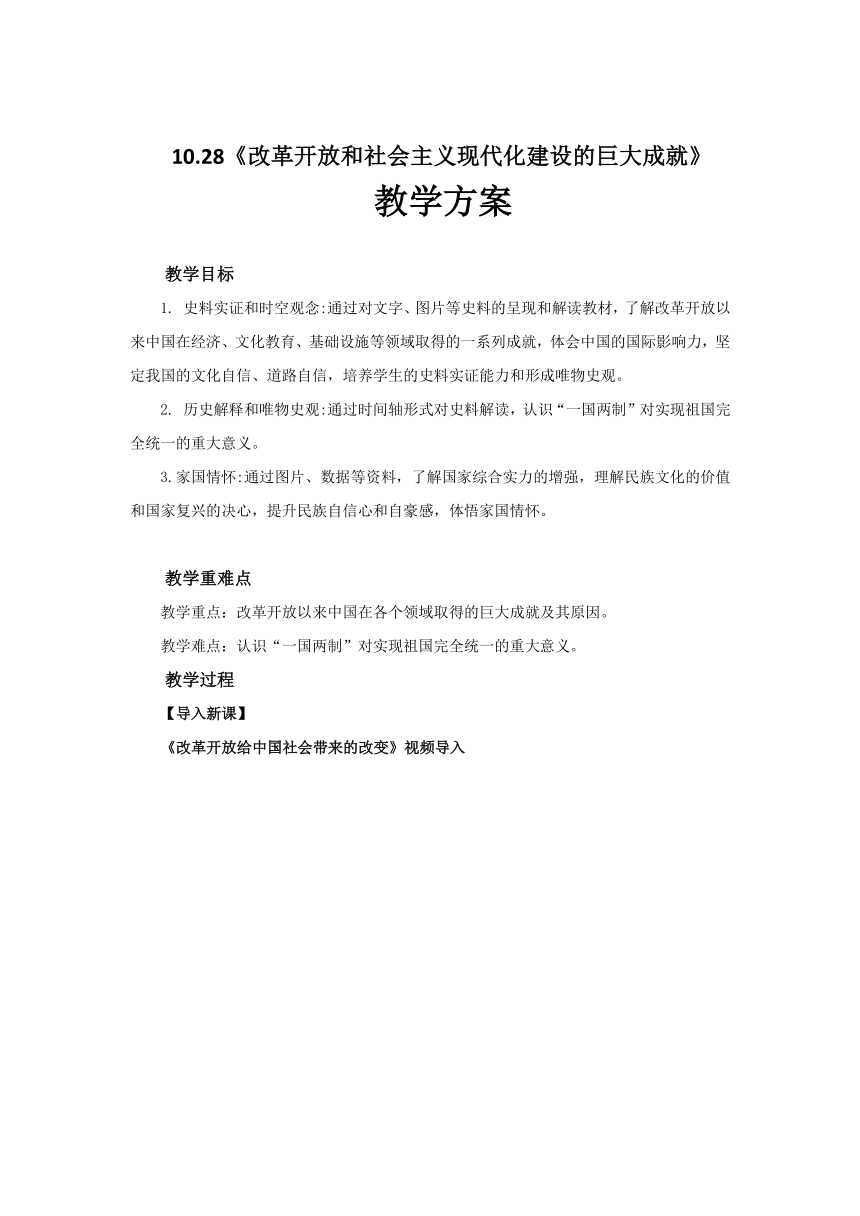

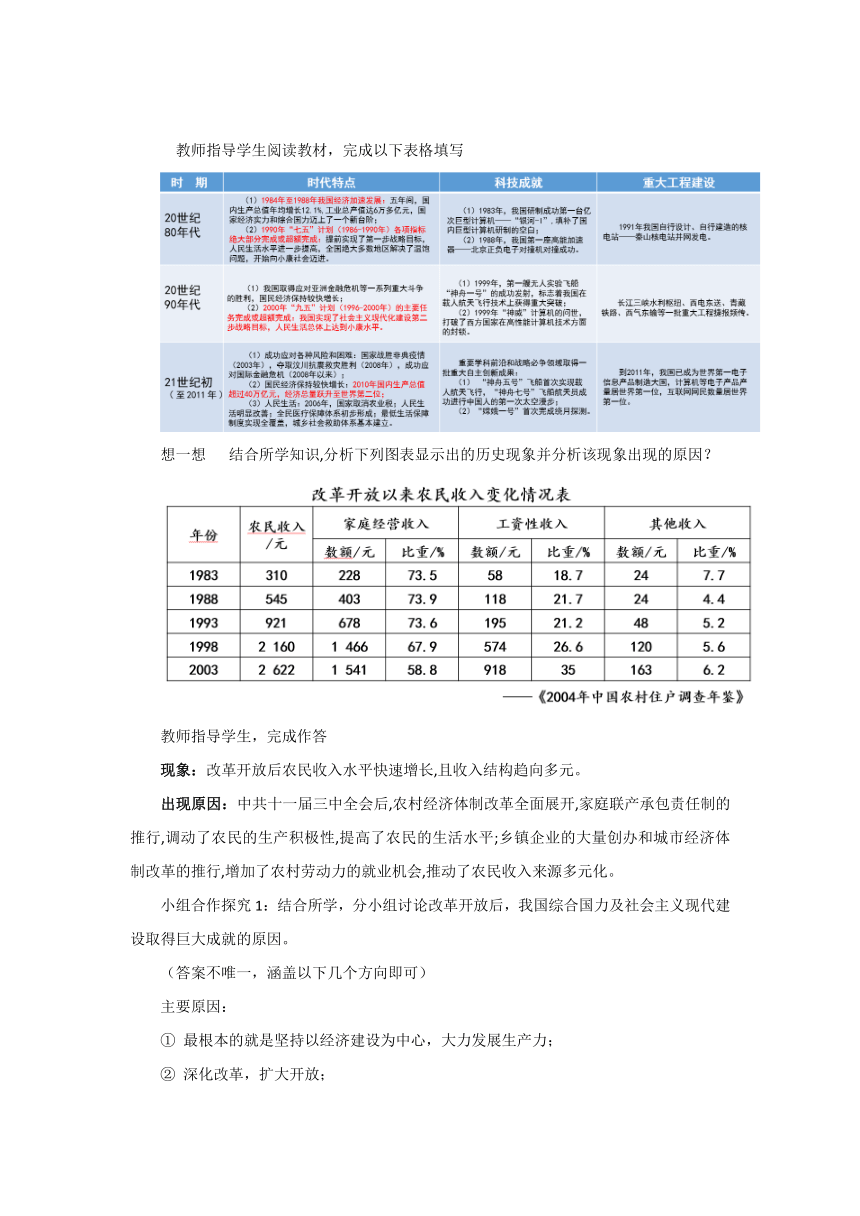

(1)提出:20世纪80年代初,邓小平提出“一个国家,两种制度”的构想。

(2)内涵:在一个中国前提下,国家主体坚持社会主义制度,香港、澳门、台湾保持原有的资本主义制度长期不变。在国际上代表中国的,只能是中华人民共和国。

2.香港、澳门问题解决

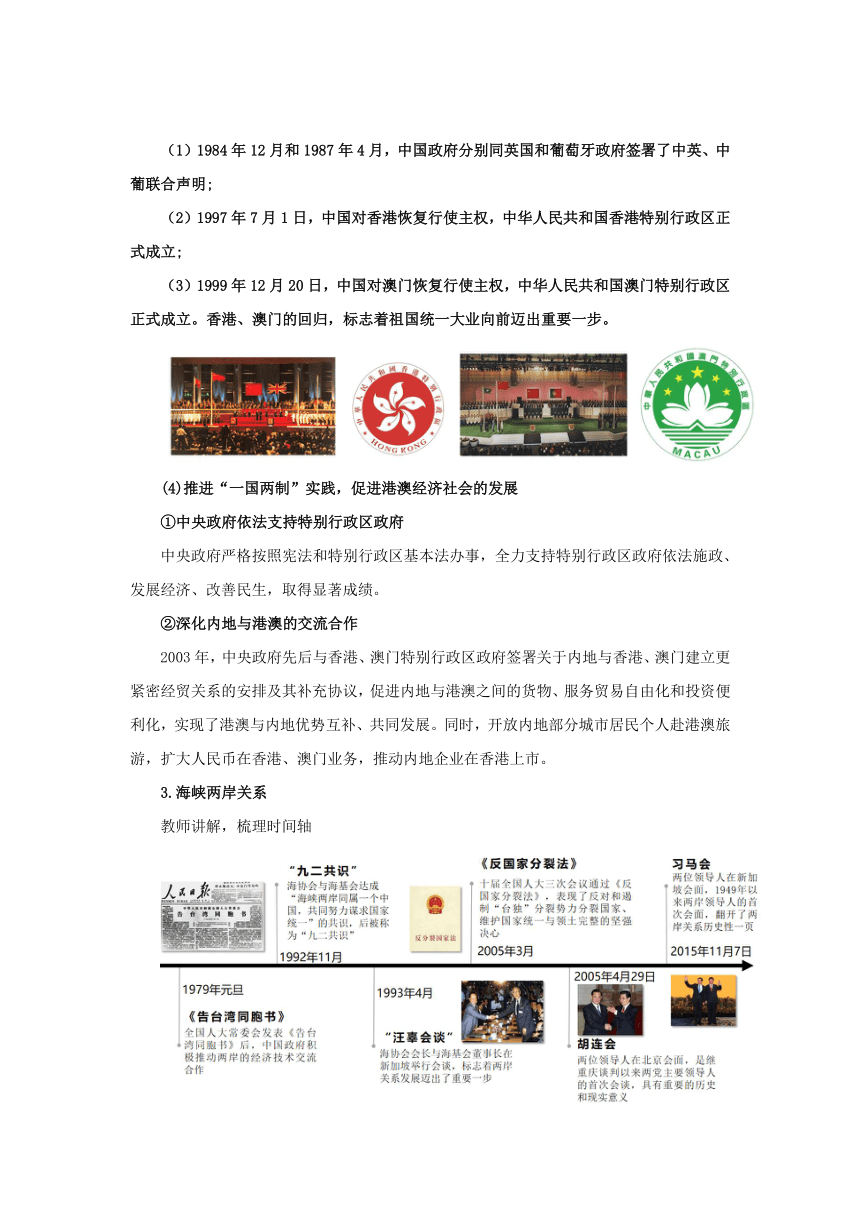

(1)1984年12月和1987年4月,中国政府分别同英国和葡萄牙政府签署了中英、中葡联合声明;

(2)1997年7月1日,中国对香港恢复行使主权,中华人民共和国香港特别行政区正式成立;

(3)1999年12月20日,中国对澳门恢复行使主权,中华人民共和国澳门特别行政区正式成立。香港、澳门的回归,标志着祖国统一大业向前迈出重要一步。

(4)推进“一国两制”实践,促进港澳经济社会的发展

①中央政府依法支持特别行政区政府

中央政府严格按照宪法和特别行政区基本法办事,全力支持特别行政区政府依法施政、发展经济、改善民生,取得显著成绩。

②深化内地与港澳的交流合作

2003年,中央政府先后与香港、澳门特别行政区政府签署关于内地与香港、澳门建立更紧密经贸关系的安排及其补充协议,促进内地与港澳之间的货物、服务贸易自由化和投资便利化,实现了港澳与内地优势互补、共同发展。同时,开放内地部分城市居民个人赴港澳旅游,扩大人民币在香港、澳门业务,推动内地企业在香港上市。

3.海峡两岸关系

教师讲解,梳理时间轴

小组合作探究2:

教师可根据时间需要,组织完成“【活动设计】诉乡愁,盼归来,我给台湾同胞写封信”活动。通过本活动,锻炼学生分析问题的能力。

(设计意图)通过大量的图片、数据以及时间轴形式呈现,使学生更直观的了解“一国两制”政策内涵及实施的正确性,培养学生的史料实证能力,增强学生的民族自豪感,感悟家国情怀。

过渡:改革开放以来,随着中国综合国力的不断增强,中国的国际地位显著提高,国际影响力不断扩大。

三、国际影响力不断扩大

1.中共十一届三中全会以后:我国外交政策的战略性调整

(1)目的:为改革开放和现代化建设服务;

(2)依据:邓小平“和平和发展是当代世界的两大问题”的论断;

(3)内容:

中国主张世界上所有国家不论大小、富贫、强弱一律平等;中国决不称霸,也坚决反对任何霸权主义。中国始终坚持独立自主,对一切国际问题都根据其本身的是非曲直决定自己的态度和对策,坚决反对任何国家以社会制度和意识形态为借口,占领别国领土、干涉别国内政。

(4)成效:

①1979年1月中美两国正式建交,1989年中苏两国实现关系正常化;

②中国外交得到全方位发展,一个有利于中国改革开放和现代化建设的外部环境初步形成。

2. 20世纪90年代到世纪之交:推动构建全方位多层次对外关系新格局

(1)积极发展新型大国关系

分别同俄罗斯、美国、法国、英国、日本及欧盟等建立了发展面向21世纪双边关系的基本框架;

(2)同美国进行针锋相对的斗争,维护了国家主权和民族尊严

1999年,以美国为首的北约轰炸中国驻南斯拉夫联盟共和国大使馆。2001年,美国战机在中国南海空域挑衅,发生了撞机事件。面对美国侵犯中国主权的野蛮暴行和在双边关系中挑起的种种事端,中国进行针锋相对的斗争,维护了国家主权和民族尊严。

(3)积极发展同周边国家和地区的睦邻友好关系

倡导并推动建立“中国一东盟自由贸易区”,成立上海合作组织。

(4)以更加开放的姿态积极参加多边外交各个领域的活动

①积极参与以联合国为中心的多边外交活动;

2000年9月7日,在中国倡议下,出席联合国千年首脑会议的中、美、俄、英、法五个安理会常任理事国首脑举行联合国历史上的首次会晤。

②2001年,中国在上海成功举办亚太经合组织第九次领导人非正式会议。

3.进入21世纪(到2011年):始终不渝走和平发展道路

(1)提出“大国是关键、周边是首要、发展中国家是基础、多边是重要舞台”的外交总体布局,积极开展一系列富有成效的外交活动;

(2)大国关系:中美关系总体稳定,中俄关系高水平发展,中日关系在曲折中发展。2003年,中国与欧盟确定建立全面战略伙伴关系,双方经贸合作迅速发展;

(3)周边关系取得突破:2002年11月,中国同东盟国家签署《南海各方行为宣言》,为相关国家在南海开展务实合作奠定了政治基础。

2008年5月,胡锦涛访问日本,两国领导人共同发表 《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》。2012年9月,针对日本政府对钓鱼岛实施所谓“国有化”,中国政府发表了《中华人民共和国政府关于钓鱼岛及其附属岛屿领海基线 的声明》和《钓鱼岛是中国的固有领土》白皮书,并通过常态化执法巡航等措施,对钓鱼岛及其附近海域实施管理,坚决捍卫国家主权。

(4)通过多边舞台,推动解决国际和地区热点问题。

①2008年国际金融危机爆发后,中国致力于推动全球经济治理体系改革;

②从2009年开始,中国和其他金砖国家领导人建立定期会晤机制,增强了新兴市场国家和发展中国家在全球治理中的代表性和发言权;

③积极参与安全与反恐等全球性问题的国际合作,充分展示负责任大国的形象。

想一想 阅读材料,完成下列要求。

材料 20世纪90年代,中国同东南亚各国关系进入全面发展时期。1997年,东南亚地区爆发金融危机,中国政府采取积极行动,对缓解危机、稳定东南亚地区经济乃至世界金融秩序作出了重要贡献。中共十八大以来,中国—东盟各方面关系全面加强:政治互信不断加强,经济合作硕果累累,人文交流日益频繁,中国“一带一路”倡议与东盟“互联互通总体规划发展”目标高度契合。中国—东盟“命运共同体”理念成为广泛共识。2021年11月,习近平指出:“中国东盟建立对话关系30年来……我们摆脱冷战阴霾,共同维护地区稳定。我们引领东亚经济一体化,促进共同发展繁荣,让20多亿民众过上了更好生活。”

——摘编自黄庆、王巧荣主编《中华人民共和国外交史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括20世纪90年代以来中国处理同东南亚国家关系的原则。

(2)根据材料并结合所学知识,说明20世纪90年代以来中、美处理同周边国家关系的根本区别。

学生思考后回答:

(1)对东南亚的经济支持;政治平等互信;人文交流;互惠共赢,共同繁荣;构建中国—东盟命运共同体。

(2)美国处理周边国家关系以美国利益、美国优先为出发点,奉行霸权主义、干涉主义等原则,牺牲周边国家的利益。中国处理周边国家关系以政治平等互信、经济共同发展繁荣、文化交流为方式,奉行睦邻友好、和平共处等五项基本原则。

(设计意图)通过阅读教材有关内容和PPT提供的材料,使学生认识中国特色外交的新辉煌;通过归纳新时代的中国外交,提高学生的总结概括能力,培养学生的国际视野。

【课堂小结】

历史长河奔腾不息,有风平浪静,也有波涛汹涌,我们坚信,在中国共产党的领导下,我们一定能排除万难,实现全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标;实现中华民族伟大复兴的中国梦。

教学方案

教学目标

1. 史料实证和时空观念:通过对文字、图片等史料的呈现和解读教材,了解改革开放以来中国在经济、文化教育、基础设施等领域取得的一系列成就,体会中国的国际影响力,坚定我国的文化自信、道路自信,培养学生的史料实证能力和形成唯物史观。

2. 历史解释和唯物史观:通过时间轴形式对史料解读,认识“一国两制”对实现祖国完全统一的重大意义。

3.家国情怀:通过图片、数据等资料,了解国家综合实力的增强,理解民族文化的价值和国家复兴的决心,提升民族自信心和自豪感,体悟家国情怀。

教学重难点

教学重点:改革开放以来中国在各个领域取得的巨大成就及其原因。

教学难点:认识“一国两制”对实现祖国完全统一的重大意义。

教学过程

【导入新课】

《改革开放给中国社会带来的改变》视频导入

教师播放《改革开放给中国社会带来的改变》视频,让学生了解改革开放中国的变化概况后再讲解新课。

(设计意图)视频形式导入简单直接,容易将学生带入学习情境,有利于课堂展开,提升学习兴趣。

【讲授新课】

一、综合国力不断提升

教师提问:改革开放给中国带来了巨大转变,同时也带来了综合国力的提升,那么什么是综合国力?我国综合国力不断提升又表现在哪些方面?带着这些问题我们开始进行今天的学习。

1. 综合国力概念

综合国力(Comprehensive National Power)是衡量一个国家基本国情和基本资源最重要的指标,也是衡量一个国家的经济、政治、军事、文化、科技、教育、人力资源等实力的综合性指标。

2. 综合国力提升表现

教师指导学生阅读教材,完成以下表格填写

想一想 结合所学知识,分析下列图表显示出的历史现象并分析该现象出现的原因?

教师指导学生,完成作答

现象:改革开放后农民收入水平快速增长,且收入结构趋向多元。

出现原因:中共十一届三中全会后,农村经济体制改革全面展开,家庭联产承包责任制的推行,调动了农民的生产积极性,提高了农民的生活水平;乡镇企业的大量创办和城市经济体制改革的推行,增加了农村劳动力的就业机会,推动了农民收入来源多元化。

小组合作探究1:结合所学,分小组讨论改革开放后,我国综合国力及社会主义现代建设取得巨大成就的原因。

(答案不唯一,涵盖以下几个方向即可)

主要原因:

① 最根本的就是坚持以经济建设为中心,大力发展生产力;

② 深化改革,扩大开放;

③ 坚持党的领导;

④ 全面贯彻“三个代表”重要思想;

⑤落实科学发展观,走可持续发展之路;

⑥ 落实科教兴国和人才强国战略;

⑦坚持党的基本路线不动摇等。

根本原因:

开辟了中国特色社会主义道路,形成了中国特色社会主义理论体系。

(设计意图)通过示意图和表格的形式,总结归纳中国综合国力不断提升的脉络,培养学生信息提取与归纳概括能力,同时通过讲练结合的小组合作探究活动,活跃课堂气氛,增强学生知识掌握效果。

二、“一国两制”与祖国统一大业

1. 构想提出及其内涵

(1)提出:20世纪80年代初,邓小平提出“一个国家,两种制度”的构想。

(2)内涵:在一个中国前提下,国家主体坚持社会主义制度,香港、澳门、台湾保持原有的资本主义制度长期不变。在国际上代表中国的,只能是中华人民共和国。

2.香港、澳门问题解决

(1)1984年12月和1987年4月,中国政府分别同英国和葡萄牙政府签署了中英、中葡联合声明;

(2)1997年7月1日,中国对香港恢复行使主权,中华人民共和国香港特别行政区正式成立;

(3)1999年12月20日,中国对澳门恢复行使主权,中华人民共和国澳门特别行政区正式成立。香港、澳门的回归,标志着祖国统一大业向前迈出重要一步。

(4)推进“一国两制”实践,促进港澳经济社会的发展

①中央政府依法支持特别行政区政府

中央政府严格按照宪法和特别行政区基本法办事,全力支持特别行政区政府依法施政、发展经济、改善民生,取得显著成绩。

②深化内地与港澳的交流合作

2003年,中央政府先后与香港、澳门特别行政区政府签署关于内地与香港、澳门建立更紧密经贸关系的安排及其补充协议,促进内地与港澳之间的货物、服务贸易自由化和投资便利化,实现了港澳与内地优势互补、共同发展。同时,开放内地部分城市居民个人赴港澳旅游,扩大人民币在香港、澳门业务,推动内地企业在香港上市。

3.海峡两岸关系

教师讲解,梳理时间轴

小组合作探究2:

教师可根据时间需要,组织完成“【活动设计】诉乡愁,盼归来,我给台湾同胞写封信”活动。通过本活动,锻炼学生分析问题的能力。

(设计意图)通过大量的图片、数据以及时间轴形式呈现,使学生更直观的了解“一国两制”政策内涵及实施的正确性,培养学生的史料实证能力,增强学生的民族自豪感,感悟家国情怀。

过渡:改革开放以来,随着中国综合国力的不断增强,中国的国际地位显著提高,国际影响力不断扩大。

三、国际影响力不断扩大

1.中共十一届三中全会以后:我国外交政策的战略性调整

(1)目的:为改革开放和现代化建设服务;

(2)依据:邓小平“和平和发展是当代世界的两大问题”的论断;

(3)内容:

中国主张世界上所有国家不论大小、富贫、强弱一律平等;中国决不称霸,也坚决反对任何霸权主义。中国始终坚持独立自主,对一切国际问题都根据其本身的是非曲直决定自己的态度和对策,坚决反对任何国家以社会制度和意识形态为借口,占领别国领土、干涉别国内政。

(4)成效:

①1979年1月中美两国正式建交,1989年中苏两国实现关系正常化;

②中国外交得到全方位发展,一个有利于中国改革开放和现代化建设的外部环境初步形成。

2. 20世纪90年代到世纪之交:推动构建全方位多层次对外关系新格局

(1)积极发展新型大国关系

分别同俄罗斯、美国、法国、英国、日本及欧盟等建立了发展面向21世纪双边关系的基本框架;

(2)同美国进行针锋相对的斗争,维护了国家主权和民族尊严

1999年,以美国为首的北约轰炸中国驻南斯拉夫联盟共和国大使馆。2001年,美国战机在中国南海空域挑衅,发生了撞机事件。面对美国侵犯中国主权的野蛮暴行和在双边关系中挑起的种种事端,中国进行针锋相对的斗争,维护了国家主权和民族尊严。

(3)积极发展同周边国家和地区的睦邻友好关系

倡导并推动建立“中国一东盟自由贸易区”,成立上海合作组织。

(4)以更加开放的姿态积极参加多边外交各个领域的活动

①积极参与以联合国为中心的多边外交活动;

2000年9月7日,在中国倡议下,出席联合国千年首脑会议的中、美、俄、英、法五个安理会常任理事国首脑举行联合国历史上的首次会晤。

②2001年,中国在上海成功举办亚太经合组织第九次领导人非正式会议。

3.进入21世纪(到2011年):始终不渝走和平发展道路

(1)提出“大国是关键、周边是首要、发展中国家是基础、多边是重要舞台”的外交总体布局,积极开展一系列富有成效的外交活动;

(2)大国关系:中美关系总体稳定,中俄关系高水平发展,中日关系在曲折中发展。2003年,中国与欧盟确定建立全面战略伙伴关系,双方经贸合作迅速发展;

(3)周边关系取得突破:2002年11月,中国同东盟国家签署《南海各方行为宣言》,为相关国家在南海开展务实合作奠定了政治基础。

2008年5月,胡锦涛访问日本,两国领导人共同发表 《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》。2012年9月,针对日本政府对钓鱼岛实施所谓“国有化”,中国政府发表了《中华人民共和国政府关于钓鱼岛及其附属岛屿领海基线 的声明》和《钓鱼岛是中国的固有领土》白皮书,并通过常态化执法巡航等措施,对钓鱼岛及其附近海域实施管理,坚决捍卫国家主权。

(4)通过多边舞台,推动解决国际和地区热点问题。

①2008年国际金融危机爆发后,中国致力于推动全球经济治理体系改革;

②从2009年开始,中国和其他金砖国家领导人建立定期会晤机制,增强了新兴市场国家和发展中国家在全球治理中的代表性和发言权;

③积极参与安全与反恐等全球性问题的国际合作,充分展示负责任大国的形象。

想一想 阅读材料,完成下列要求。

材料 20世纪90年代,中国同东南亚各国关系进入全面发展时期。1997年,东南亚地区爆发金融危机,中国政府采取积极行动,对缓解危机、稳定东南亚地区经济乃至世界金融秩序作出了重要贡献。中共十八大以来,中国—东盟各方面关系全面加强:政治互信不断加强,经济合作硕果累累,人文交流日益频繁,中国“一带一路”倡议与东盟“互联互通总体规划发展”目标高度契合。中国—东盟“命运共同体”理念成为广泛共识。2021年11月,习近平指出:“中国东盟建立对话关系30年来……我们摆脱冷战阴霾,共同维护地区稳定。我们引领东亚经济一体化,促进共同发展繁荣,让20多亿民众过上了更好生活。”

——摘编自黄庆、王巧荣主编《中华人民共和国外交史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括20世纪90年代以来中国处理同东南亚国家关系的原则。

(2)根据材料并结合所学知识,说明20世纪90年代以来中、美处理同周边国家关系的根本区别。

学生思考后回答:

(1)对东南亚的经济支持;政治平等互信;人文交流;互惠共赢,共同繁荣;构建中国—东盟命运共同体。

(2)美国处理周边国家关系以美国利益、美国优先为出发点,奉行霸权主义、干涉主义等原则,牺牲周边国家的利益。中国处理周边国家关系以政治平等互信、经济共同发展繁荣、文化交流为方式,奉行睦邻友好、和平共处等五项基本原则。

(设计意图)通过阅读教材有关内容和PPT提供的材料,使学生认识中国特色外交的新辉煌;通过归纳新时代的中国外交,提高学生的总结概括能力,培养学生的国际视野。

【课堂小结】

历史长河奔腾不息,有风平浪静,也有波涛汹涌,我们坚信,在中国共产党的领导下,我们一定能排除万难,实现全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标;实现中华民族伟大复兴的中国梦。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进