第二章 轴对称 章末复习 教案 (表格式) 2025-2026学年数学鲁教版(五四制)七年级上册

文档属性

| 名称 | 第二章 轴对称 章末复习 教案 (表格式) 2025-2026学年数学鲁教版(五四制)七年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 439.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-18 21:02:03 | ||

图片预览

文档简介

第二章 轴对称 本章考点复习

教学设计

教学目标 1.知道轴对称图形和两个图形成轴对称的区别与联系、掌握轴对称的性质. 2.掌握线段垂直平分线、角平分线、等腰三角形、等边三角形等轴对称图形的性质,应用相关性质解决一些实际问题. 3.会线段的垂直平分线、角的平分线及过一点作已知直线的垂线的基本作图。

教学重难点 重点:复习等腰三角形的判定和性质 难点:建立本章知识结构

教学策略 首先通过复习,回顾本单元的基础知识,并构建出知识网络图,从而整体把握本章的知识要点,再通过基础题目训练,加深对基础知识的理解.在学生把握基本内容的基础上,教师引导学生进一步提炼,通过解决典型例题,突破难点,解决重点问题,师生之间、生生之间的讨论交流,更使学生把本章知识整体把握,对解决问题的方法更加灵活、多样.

教学过程

教学步骤 教学活动

情境导入 我们学习了轴对称及简单的轴对称图形及性质,大家对本章内容还有哪些疑惑的地方?通过这一节课的复习,希望大家更好的掌握本章知识,掌握更多的思想方法和解决问题的技巧。 【设计意图】点出本节课的主题,让学生明确目标,带着目标进入学生,做的有的放矢,调动学习积极性.

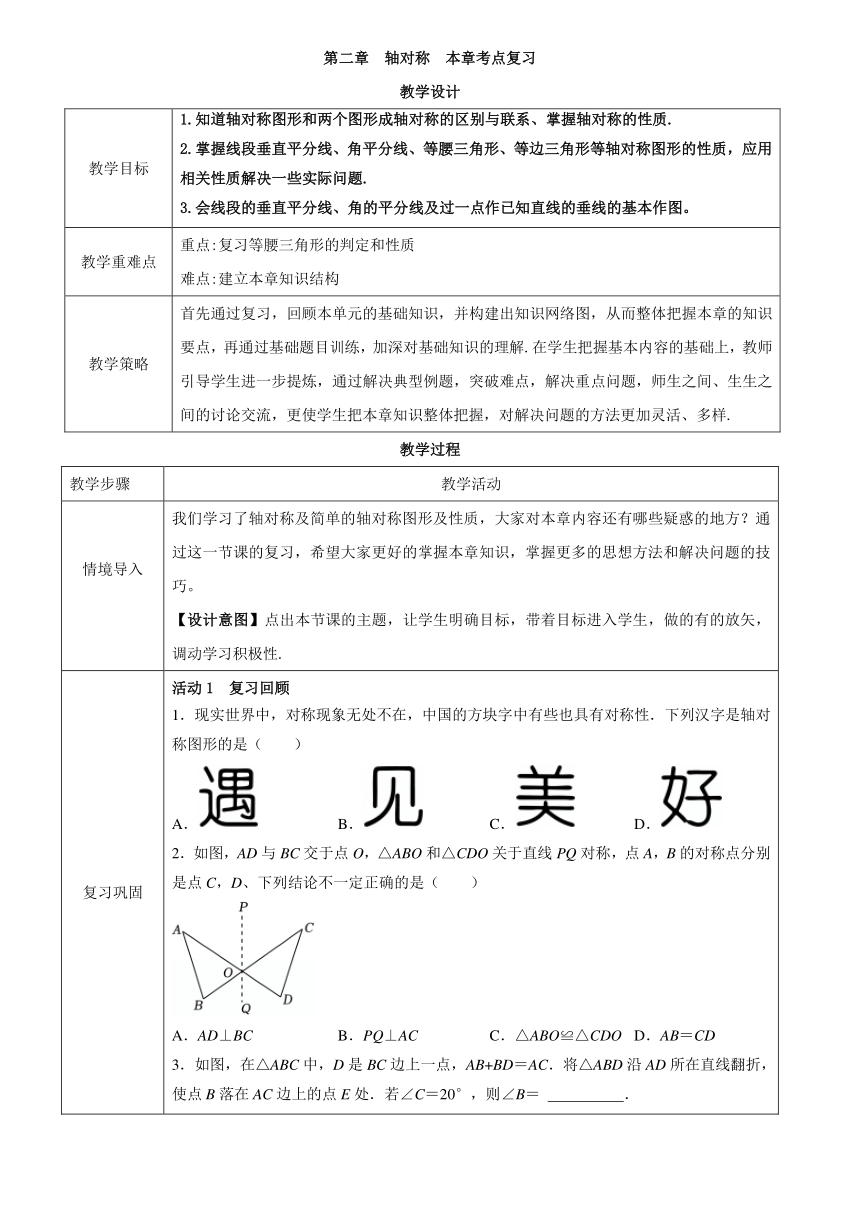

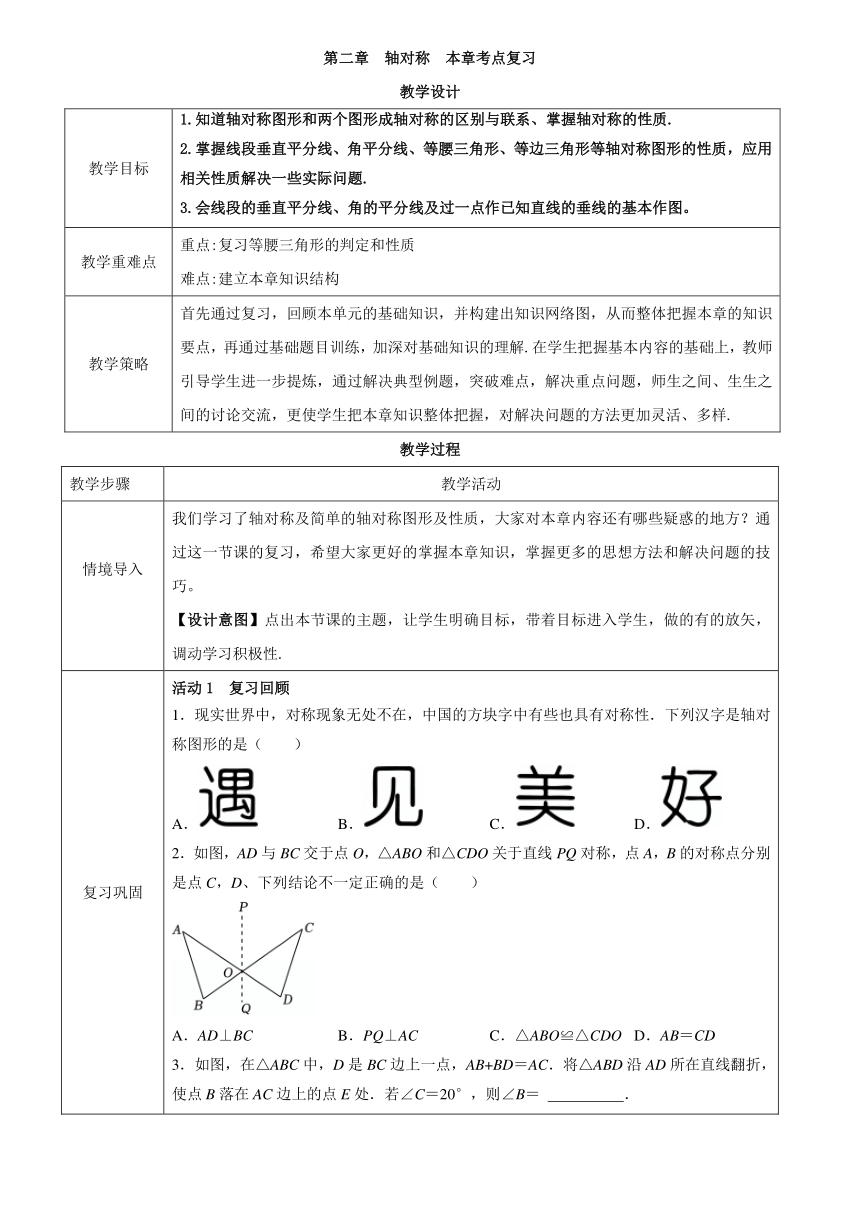

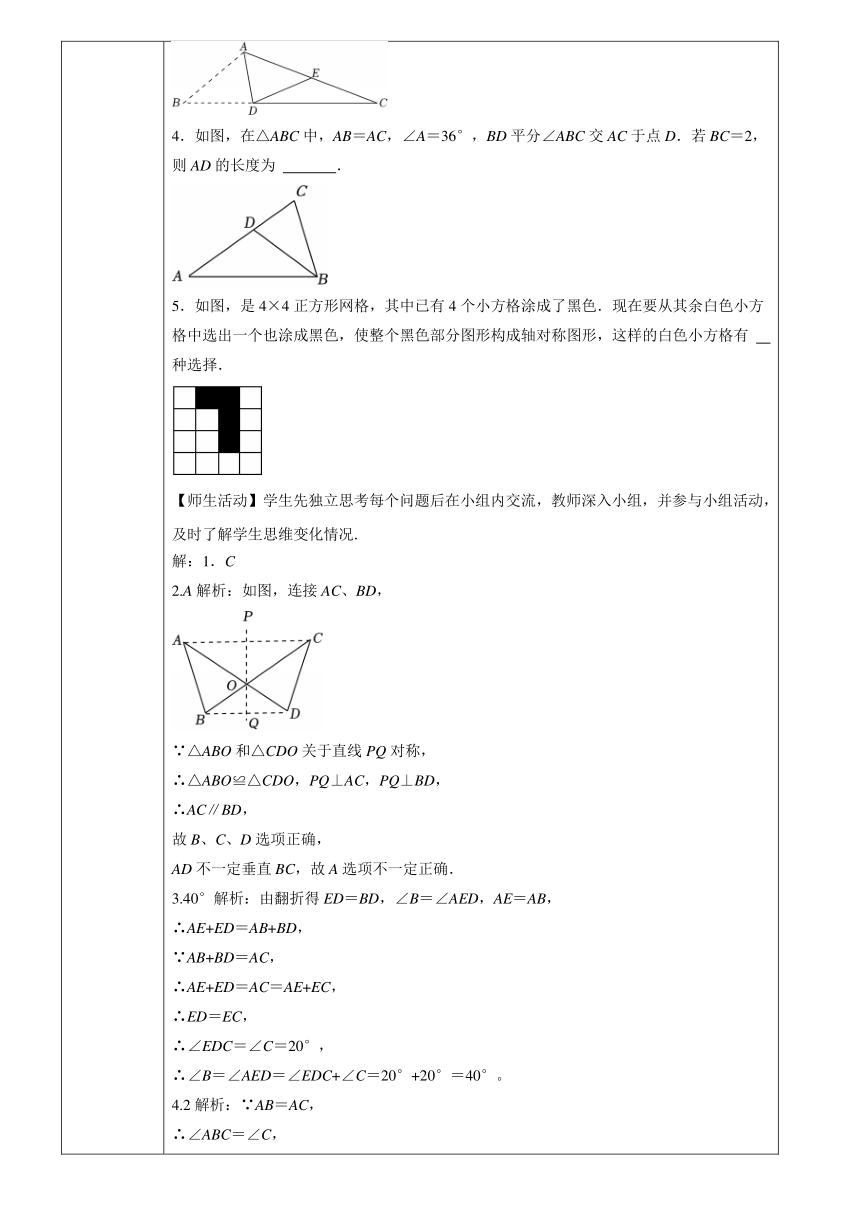

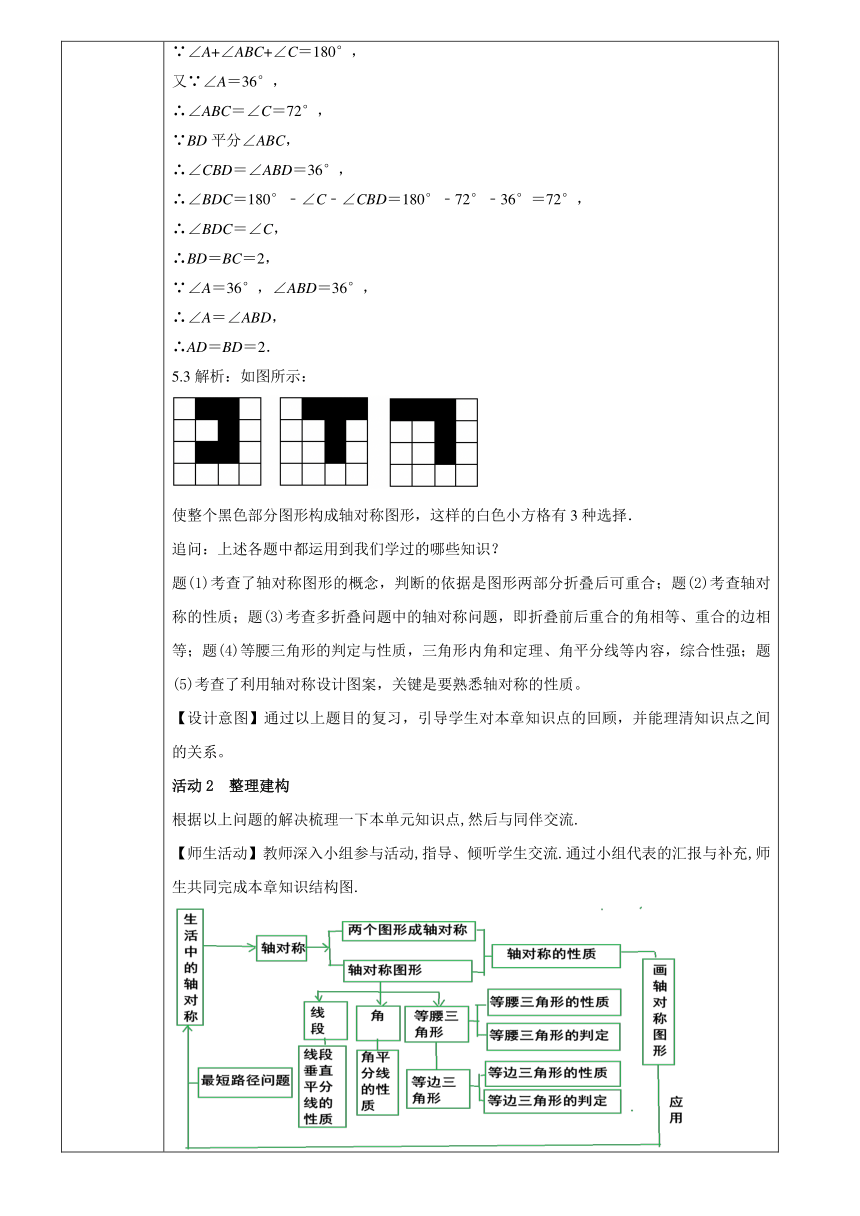

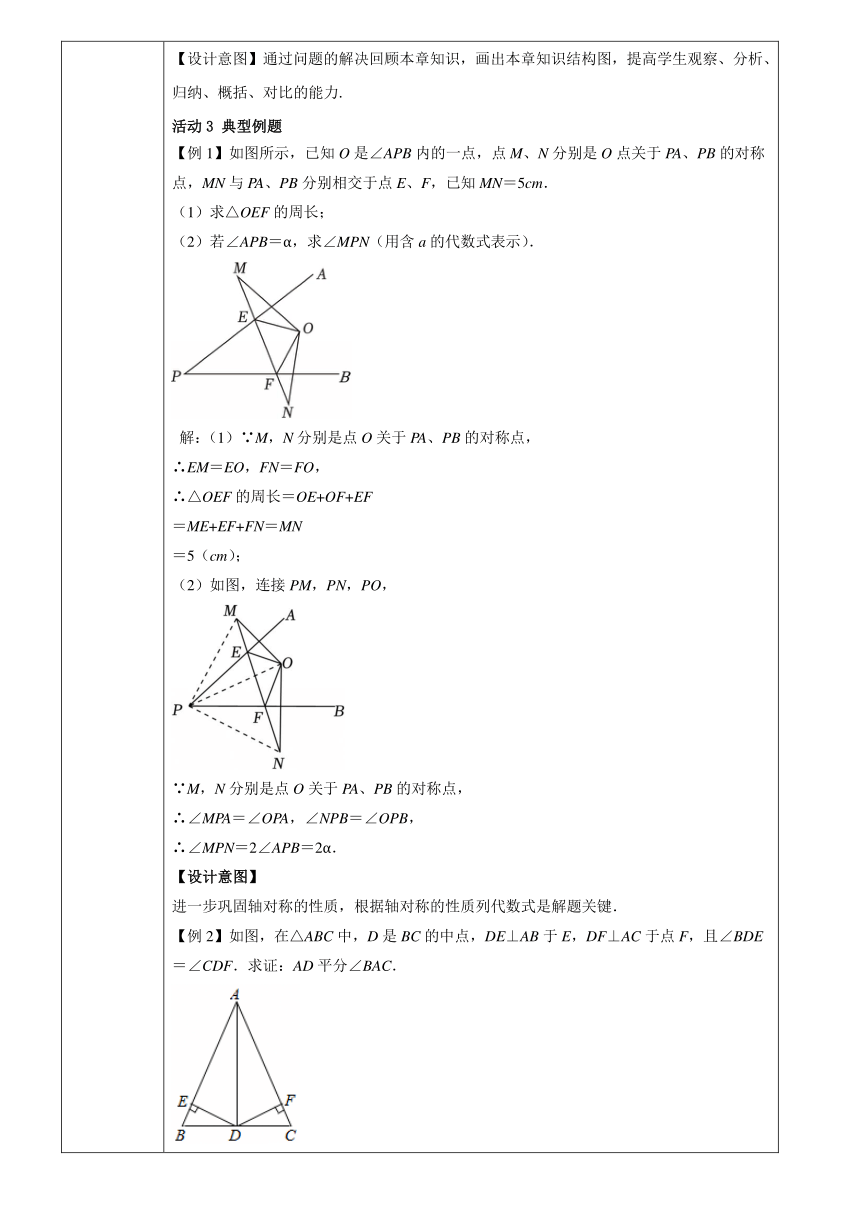

复习巩固 活动1 复习回顾 1.现实世界中,对称现象无处不在,中国的方块字中有些也具有对称性.下列汉字是轴对称图形的是( ) A. B. C. D. 2.如图,AD与BC交于点O,△ABO和△CDO关于直线PQ对称,点A,B的对称点分别是点C,D、下列结论不一定正确的是( ) A.AD⊥BC B.PQ⊥AC C.△ABO≌△CDO D.AB=CD 3.如图,在△ABC中,D是BC边上一点,AB+BD=AC.将△ABD沿AD所在直线翻折,使点B落在AC边上的点E处.若∠C=20°,则∠B= . 4.如图,在△ABC中,AB=AC,∠A=36°,BD平分∠ABC交AC于点D.若BC=2,则AD的长度为 . 5.如图,是4×4正方形网格,其中已有4个小方格涂成了黑色.现在要从其余白色小方格中选出一个也涂成黑色,使整个黑色部分图形构成轴对称图形,这样的白色小方格有 种选择. 【师生活动】学生先独立思考每个问题后在小组内交流,教师深入小组,并参与小组活动,及时了解学生思维变化情况. 解:1.C 2.A解析:如图,连接AC、BD, ∵△ABO和△CDO关于直线PQ对称, ∴△ABO≌△CDO,PQ⊥AC,PQ⊥BD, ∴AC∥BD, 故B、C、D选项正确, AD不一定垂直BC,故A选项不一定正确. 3.40°解析:由翻折得ED=BD,∠B=∠AED,AE=AB, ∴AE+ED=AB+BD, ∵AB+BD=AC, ∴AE+ED=AC=AE+EC, ∴ED=EC, ∴∠EDC=∠C=20°, ∴∠B=∠AED=∠EDC+∠C=20°+20°=40°。 4.2解析:∵AB=AC, ∴∠ABC=∠C, ∵∠A+∠ABC+∠C=180°, 又∵∠A=36°, ∴∠ABC=∠C=72°, ∵BD平分∠ABC, ∴∠CBD=∠ABD=36°, ∴∠BDC=180°﹣∠C﹣∠CBD=180°﹣72°﹣36°=72°, ∴∠BDC=∠C, ∴BD=BC=2, ∵∠A=36°,∠ABD=36°, ∴∠A=∠ABD, ∴AD=BD=2. 5.3解析:如图所示: 使整个黑色部分图形构成轴对称图形,这样的白色小方格有3种选择. 追问:上述各题中都运用到我们学过的哪些知识? 题(1)考查了轴对称图形的概念,判断的依据是图形两部分折叠后可重合;题(2)考查轴对称的性质;题(3)考查多折叠问题中的轴对称问题,即折叠前后重合的角相等、重合的边相等;题(4)等腰三角形的判定与性质,三角形内角和定理、角平分线等内容,综合性强;题(5)考查了利用轴对称设计图案,关键是要熟悉轴对称的性质。 【设计意图】通过以上题目的复习,引导学生对本章知识点的回顾,并能理清知识点之间的关系。 活动2 整理建构 根据以上问题的解决梳理一下本单元知识点,然后与同伴交流. 【师生活动】教师深入小组参与活动,指导、倾听学生交流.通过小组代表的汇报与补充,师生共同完成本章知识结构图. 【设计意图】通过问题的解决回顾本章知识,画出本章知识结构图,提高学生观察、分析、归纳、概括、对比的能力. 活动3 典型例题 【例1】如图所示,已知O是∠APB内的一点,点M、N分别是O点关于PA、PB的对称点,MN与PA、PB分别相交于点E、F,已知MN=5cm. (1)求△OEF的周长; (2)若∠APB=α,求∠MPN(用含a的代数式表示). 解:(1)∵M,N分别是点O关于PA、PB的对称点, ∴EM=EO,FN=FO, ∴△OEF的周长=OE+OF+EF =ME+EF+FN=MN =5(cm); (2)如图,连接PM,PN,PO, ∵M,N分别是点O关于PA、PB的对称点, ∴∠MPA=∠OPA,∠NPB=∠OPB, ∴∠MPN=2∠APB=2α. 【设计意图】 进一步巩固轴对称的性质,根据轴对称的性质列代数式是解题关键. 【例2】如图,在△ABC中,D是BC的中点,DE⊥AB于E,DF⊥AC于点F,且∠BDE=∠CDF.求证:AD平分∠BAC. 证明:∵DE⊥AB,DF⊥AC, ∴∠DEB=∠DFC=90°, ∵D是BC的中点, ∴BD=CD, 在△BED和△CFD中, , ∴△BED≌△CFD(AAS), ∴DE=DF, ∵DE⊥AB于E,DF⊥AC于点F, ∴点D在∠BAC的角平分线上, ∴AD平分∠BAC. 【设计意图】 考查全等三角形的性质和判定,角平分线的性质等知识,培养学生的推理能力,进一步公共角平分线法性质。 【例3】在△ABC中,AB=AC,∠BAC=120°,AD⊥BC,垂足为G,且AD=AB.∠EDF=60°,其两边分别交边AB,AC于点E,F. (1)求证:△ABD是等边三角形; (2)求证:BE=AF. (1)证明:∵AB=AC,AD⊥BC, ∴∠BAD=∠DAC∠BAC, ∵∠BAC=120°, ∴∠BAD=∠DAC120°=60°, ∵AD=AB, ∴△ABD是等边三角形; (2)证明:∵△ABD是等边三角形, ∴∠ABD=∠ADB=60°,BD=AD ∵∠EDF=60°, ∴∠ADB=∠EDF, ∴∠ADB﹣∠ADE=∠EDF﹣∠ADE, ∴∠BDE=∠ADF, 在△BDE与△ADF中, , ∴△BDE≌△ADF(ASA), ∴BE=AF. 【设计意图】 进一步巩固等腰三角形的性质、全等三角形的判定与性质、等边三角形的判定与性质,通过解决问题,培养学生分析问题和推理论证的能力. 【即时测评】 1.如图,在三角形纸片ABC中,AC=BC.把△ABC沿着AC翻折,点B落在点D处,连接BD.若∠BAC=36°,则∠CBD的度数为( B ) A.9° B.18° C.20° D.30° 2.如图,在△ABC中,AB边上的垂直平分线分别交边AC于点E,交边AB于点D,若AC的长为9cm,BE的长为6cm,则EC的长为( B ) A.2cm B.3cm C.4cm D.5cm 变式:如图,在△ABC中,边AB的垂直平分线分别交BC,AB于点D,E,AE=5cm,△ADC的周长为15cm,则△ABC的周长是( C ) A.20cm B.24cm C.25cm D.30cm 3.已知等腰三角形的一个内角为140°,则等腰三角形的底角的度数为 20 度. 变式:已知等腰三角形的一个内角等于40°,则它的顶角是 40°或100° °. 4.如图,在△ABC中,ED∥BC,∠ABC和∠ACB的平分线分别交ED于点G、F,若FG=4,ED=8,求EB+DC= 12 .

当堂达标 (要求:限时5分钟,独立完成后组内订正,成绩计入小组量化.) 1.如图是一风筝的骨架图,点E是BD中点,且AC垂直于BD,若AB=2cm,四边形ABCD的周长为16cm,则CD的长为( B ) A.2cm B.6cm C.7cm D.14cm 2.如图,把长方形ABCD沿EF折叠,点A,B分别落在点A′,B′处,A′B′与AD交于点G.若∠1=50°,则∠A′EG的度数为( B ) A.40° B.50° C.70° D.75° 3.一个等腰三角形的一个内角等于70°,则这个三角形的底角的度数是 70°或55° . 4.如图,在3×3的正方形网格中,有2个小正方形已经涂上阴影.若在图中剩余的小正方形网格中再选择一个涂上阴影,使整个阴影部分成为轴对称图形,则共有 5 种涂法. 5.如图,在△ABC中,∠BAC=60°,∠ACB=40°,∠ABC的平分线BD交边AC于点D,E为BC的中点,连接DE. (1)求证:△BCD为等腰三角形; (2)求∠EDC的度数. (1)证明:根据三角形内角和可知:∠ABC=180°﹣∠BAC﹣∠ACB=80°, ∵BD平分∠ABC, ∴, ∴∠DBC=∠ACB=40°, ∴DB=DC, ∴△BCD为等腰三角形; (2)解:∵∠DBC=∠ACB=40°, ∴∠BDC=180°﹣40°﹣40°=100°, ∵DB=DC,E为BC的中点, ∴DE平分∠BDC, ∴。 【设计意图】通过当堂检测掌握学生对本节课的学习效果,在学生掌握基础知识的前提下,进一步培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力.

课堂小结 (1)本节课主要学习了哪些知识 学习了哪些数学思想和方法 (2)本节课还有哪些疑惑 请同学们说一说. 【设计意图】小结新课内容,及时梳理,使学生对前后的知识有所串联,让新知识与旧知识得到同化,并且内化成自身的数学体系,提高学生的数学素质.

板书设计

教学反思 本节课通过提问,整理知识结构图,巩固本章的知识点,结合本章重点内容,针对学生平时容易出现的错误,精心设计例题,引导学生探究、合作、质疑、反思,从而激发了学生的学习兴趣,满足了学生的求知欲,通过复习,提高学生的推理能力和运算能力.

教学设计

教学目标 1.知道轴对称图形和两个图形成轴对称的区别与联系、掌握轴对称的性质. 2.掌握线段垂直平分线、角平分线、等腰三角形、等边三角形等轴对称图形的性质,应用相关性质解决一些实际问题. 3.会线段的垂直平分线、角的平分线及过一点作已知直线的垂线的基本作图。

教学重难点 重点:复习等腰三角形的判定和性质 难点:建立本章知识结构

教学策略 首先通过复习,回顾本单元的基础知识,并构建出知识网络图,从而整体把握本章的知识要点,再通过基础题目训练,加深对基础知识的理解.在学生把握基本内容的基础上,教师引导学生进一步提炼,通过解决典型例题,突破难点,解决重点问题,师生之间、生生之间的讨论交流,更使学生把本章知识整体把握,对解决问题的方法更加灵活、多样.

教学过程

教学步骤 教学活动

情境导入 我们学习了轴对称及简单的轴对称图形及性质,大家对本章内容还有哪些疑惑的地方?通过这一节课的复习,希望大家更好的掌握本章知识,掌握更多的思想方法和解决问题的技巧。 【设计意图】点出本节课的主题,让学生明确目标,带着目标进入学生,做的有的放矢,调动学习积极性.

复习巩固 活动1 复习回顾 1.现实世界中,对称现象无处不在,中国的方块字中有些也具有对称性.下列汉字是轴对称图形的是( ) A. B. C. D. 2.如图,AD与BC交于点O,△ABO和△CDO关于直线PQ对称,点A,B的对称点分别是点C,D、下列结论不一定正确的是( ) A.AD⊥BC B.PQ⊥AC C.△ABO≌△CDO D.AB=CD 3.如图,在△ABC中,D是BC边上一点,AB+BD=AC.将△ABD沿AD所在直线翻折,使点B落在AC边上的点E处.若∠C=20°,则∠B= . 4.如图,在△ABC中,AB=AC,∠A=36°,BD平分∠ABC交AC于点D.若BC=2,则AD的长度为 . 5.如图,是4×4正方形网格,其中已有4个小方格涂成了黑色.现在要从其余白色小方格中选出一个也涂成黑色,使整个黑色部分图形构成轴对称图形,这样的白色小方格有 种选择. 【师生活动】学生先独立思考每个问题后在小组内交流,教师深入小组,并参与小组活动,及时了解学生思维变化情况. 解:1.C 2.A解析:如图,连接AC、BD, ∵△ABO和△CDO关于直线PQ对称, ∴△ABO≌△CDO,PQ⊥AC,PQ⊥BD, ∴AC∥BD, 故B、C、D选项正确, AD不一定垂直BC,故A选项不一定正确. 3.40°解析:由翻折得ED=BD,∠B=∠AED,AE=AB, ∴AE+ED=AB+BD, ∵AB+BD=AC, ∴AE+ED=AC=AE+EC, ∴ED=EC, ∴∠EDC=∠C=20°, ∴∠B=∠AED=∠EDC+∠C=20°+20°=40°。 4.2解析:∵AB=AC, ∴∠ABC=∠C, ∵∠A+∠ABC+∠C=180°, 又∵∠A=36°, ∴∠ABC=∠C=72°, ∵BD平分∠ABC, ∴∠CBD=∠ABD=36°, ∴∠BDC=180°﹣∠C﹣∠CBD=180°﹣72°﹣36°=72°, ∴∠BDC=∠C, ∴BD=BC=2, ∵∠A=36°,∠ABD=36°, ∴∠A=∠ABD, ∴AD=BD=2. 5.3解析:如图所示: 使整个黑色部分图形构成轴对称图形,这样的白色小方格有3种选择. 追问:上述各题中都运用到我们学过的哪些知识? 题(1)考查了轴对称图形的概念,判断的依据是图形两部分折叠后可重合;题(2)考查轴对称的性质;题(3)考查多折叠问题中的轴对称问题,即折叠前后重合的角相等、重合的边相等;题(4)等腰三角形的判定与性质,三角形内角和定理、角平分线等内容,综合性强;题(5)考查了利用轴对称设计图案,关键是要熟悉轴对称的性质。 【设计意图】通过以上题目的复习,引导学生对本章知识点的回顾,并能理清知识点之间的关系。 活动2 整理建构 根据以上问题的解决梳理一下本单元知识点,然后与同伴交流. 【师生活动】教师深入小组参与活动,指导、倾听学生交流.通过小组代表的汇报与补充,师生共同完成本章知识结构图. 【设计意图】通过问题的解决回顾本章知识,画出本章知识结构图,提高学生观察、分析、归纳、概括、对比的能力. 活动3 典型例题 【例1】如图所示,已知O是∠APB内的一点,点M、N分别是O点关于PA、PB的对称点,MN与PA、PB分别相交于点E、F,已知MN=5cm. (1)求△OEF的周长; (2)若∠APB=α,求∠MPN(用含a的代数式表示). 解:(1)∵M,N分别是点O关于PA、PB的对称点, ∴EM=EO,FN=FO, ∴△OEF的周长=OE+OF+EF =ME+EF+FN=MN =5(cm); (2)如图,连接PM,PN,PO, ∵M,N分别是点O关于PA、PB的对称点, ∴∠MPA=∠OPA,∠NPB=∠OPB, ∴∠MPN=2∠APB=2α. 【设计意图】 进一步巩固轴对称的性质,根据轴对称的性质列代数式是解题关键. 【例2】如图,在△ABC中,D是BC的中点,DE⊥AB于E,DF⊥AC于点F,且∠BDE=∠CDF.求证:AD平分∠BAC. 证明:∵DE⊥AB,DF⊥AC, ∴∠DEB=∠DFC=90°, ∵D是BC的中点, ∴BD=CD, 在△BED和△CFD中, , ∴△BED≌△CFD(AAS), ∴DE=DF, ∵DE⊥AB于E,DF⊥AC于点F, ∴点D在∠BAC的角平分线上, ∴AD平分∠BAC. 【设计意图】 考查全等三角形的性质和判定,角平分线的性质等知识,培养学生的推理能力,进一步公共角平分线法性质。 【例3】在△ABC中,AB=AC,∠BAC=120°,AD⊥BC,垂足为G,且AD=AB.∠EDF=60°,其两边分别交边AB,AC于点E,F. (1)求证:△ABD是等边三角形; (2)求证:BE=AF. (1)证明:∵AB=AC,AD⊥BC, ∴∠BAD=∠DAC∠BAC, ∵∠BAC=120°, ∴∠BAD=∠DAC120°=60°, ∵AD=AB, ∴△ABD是等边三角形; (2)证明:∵△ABD是等边三角形, ∴∠ABD=∠ADB=60°,BD=AD ∵∠EDF=60°, ∴∠ADB=∠EDF, ∴∠ADB﹣∠ADE=∠EDF﹣∠ADE, ∴∠BDE=∠ADF, 在△BDE与△ADF中, , ∴△BDE≌△ADF(ASA), ∴BE=AF. 【设计意图】 进一步巩固等腰三角形的性质、全等三角形的判定与性质、等边三角形的判定与性质,通过解决问题,培养学生分析问题和推理论证的能力. 【即时测评】 1.如图,在三角形纸片ABC中,AC=BC.把△ABC沿着AC翻折,点B落在点D处,连接BD.若∠BAC=36°,则∠CBD的度数为( B ) A.9° B.18° C.20° D.30° 2.如图,在△ABC中,AB边上的垂直平分线分别交边AC于点E,交边AB于点D,若AC的长为9cm,BE的长为6cm,则EC的长为( B ) A.2cm B.3cm C.4cm D.5cm 变式:如图,在△ABC中,边AB的垂直平分线分别交BC,AB于点D,E,AE=5cm,△ADC的周长为15cm,则△ABC的周长是( C ) A.20cm B.24cm C.25cm D.30cm 3.已知等腰三角形的一个内角为140°,则等腰三角形的底角的度数为 20 度. 变式:已知等腰三角形的一个内角等于40°,则它的顶角是 40°或100° °. 4.如图,在△ABC中,ED∥BC,∠ABC和∠ACB的平分线分别交ED于点G、F,若FG=4,ED=8,求EB+DC= 12 .

当堂达标 (要求:限时5分钟,独立完成后组内订正,成绩计入小组量化.) 1.如图是一风筝的骨架图,点E是BD中点,且AC垂直于BD,若AB=2cm,四边形ABCD的周长为16cm,则CD的长为( B ) A.2cm B.6cm C.7cm D.14cm 2.如图,把长方形ABCD沿EF折叠,点A,B分别落在点A′,B′处,A′B′与AD交于点G.若∠1=50°,则∠A′EG的度数为( B ) A.40° B.50° C.70° D.75° 3.一个等腰三角形的一个内角等于70°,则这个三角形的底角的度数是 70°或55° . 4.如图,在3×3的正方形网格中,有2个小正方形已经涂上阴影.若在图中剩余的小正方形网格中再选择一个涂上阴影,使整个阴影部分成为轴对称图形,则共有 5 种涂法. 5.如图,在△ABC中,∠BAC=60°,∠ACB=40°,∠ABC的平分线BD交边AC于点D,E为BC的中点,连接DE. (1)求证:△BCD为等腰三角形; (2)求∠EDC的度数. (1)证明:根据三角形内角和可知:∠ABC=180°﹣∠BAC﹣∠ACB=80°, ∵BD平分∠ABC, ∴, ∴∠DBC=∠ACB=40°, ∴DB=DC, ∴△BCD为等腰三角形; (2)解:∵∠DBC=∠ACB=40°, ∴∠BDC=180°﹣40°﹣40°=100°, ∵DB=DC,E为BC的中点, ∴DE平分∠BDC, ∴。 【设计意图】通过当堂检测掌握学生对本节课的学习效果,在学生掌握基础知识的前提下,进一步培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力.

课堂小结 (1)本节课主要学习了哪些知识 学习了哪些数学思想和方法 (2)本节课还有哪些疑惑 请同学们说一说. 【设计意图】小结新课内容,及时梳理,使学生对前后的知识有所串联,让新知识与旧知识得到同化,并且内化成自身的数学体系,提高学生的数学素质.

板书设计

教学反思 本节课通过提问,整理知识结构图,巩固本章的知识点,结合本章重点内容,针对学生平时容易出现的错误,精心设计例题,引导学生探究、合作、质疑、反思,从而激发了学生的学习兴趣,满足了学生的求知欲,通过复习,提高学生的推理能力和运算能力.