第1课 中华文明的起源与早期国家 同步练习(含答案)2025-2026学年高中历史统编版必修上

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家 同步练习(含答案)2025-2026学年高中历史统编版必修上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 392.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 10:56:10 | ||

图片预览

文档简介

第1课 中华文明的起源与早期国家

一、 选择题

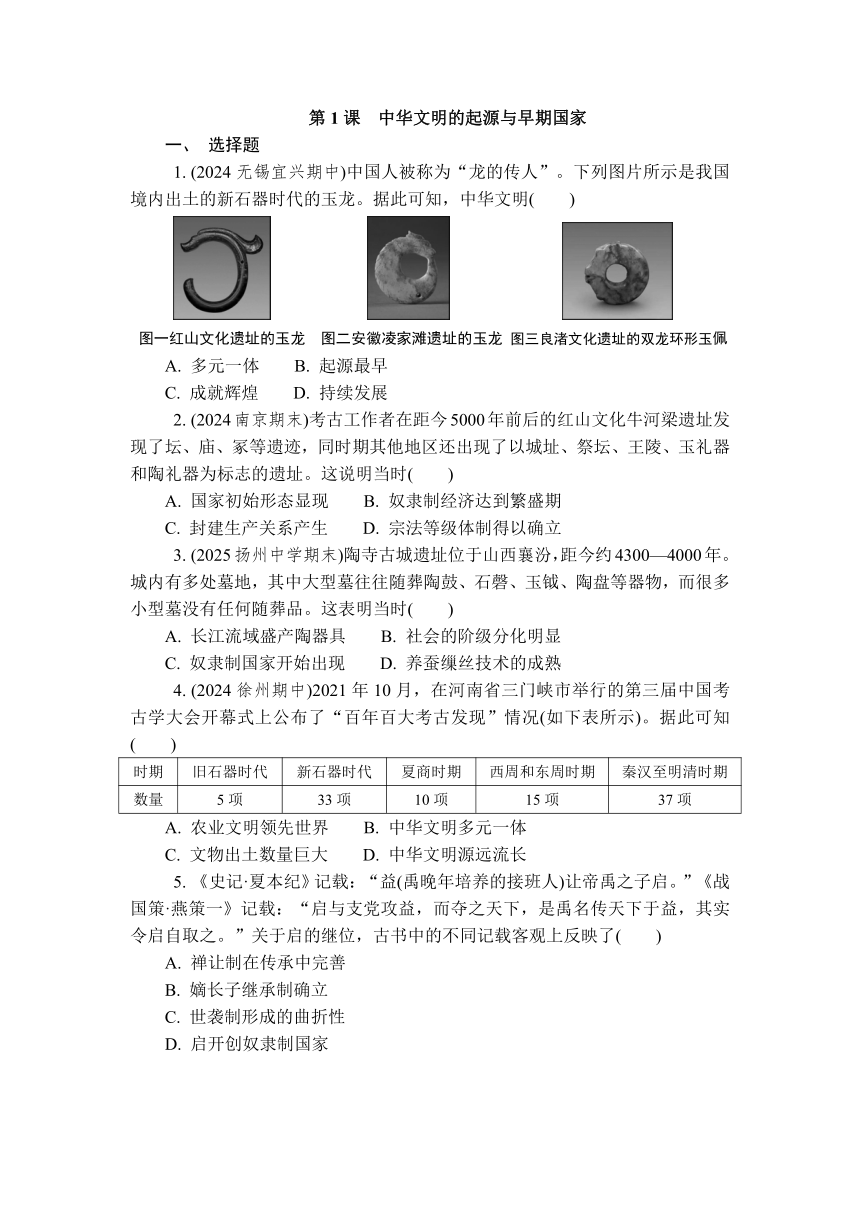

1. (2024无锡宜兴期中)中国人被称为“龙的传人”。下列图片所示是我国境内出土的新石器时代的玉龙。据此可知,中华文明( )

图一红山文化遗址的玉龙 图二安徽凌家滩遗址的玉龙 图三良渚文化遗址的双龙环形玉佩

A. 多元一体 B. 起源最早

C. 成就辉煌 D. 持续发展

2. (2024南京期末)考古工作者在距今5000年前后的红山文化牛河梁遗址发现了坛、庙、冢等遗迹,同时期其他地区还出现了以城址、祭坛、王陵、玉礼器和陶礼器为标志的遗址。这说明当时( )

A. 国家初始形态显现 B. 奴隶制经济达到繁盛期

C. 封建生产关系产生 D. 宗法等级体制得以确立

3. (2025扬州中学期末)陶寺古城遗址位于山西襄汾,距今约4300—4000年。城内有多处墓地,其中大型墓往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、陶盘等器物,而很多小型墓没有任何随葬品。这表明当时( )

A. 长江流域盛产陶器具 B. 社会的阶级分化明显

C. 奴隶制国家开始出现 D. 养蚕缫丝技术的成熟

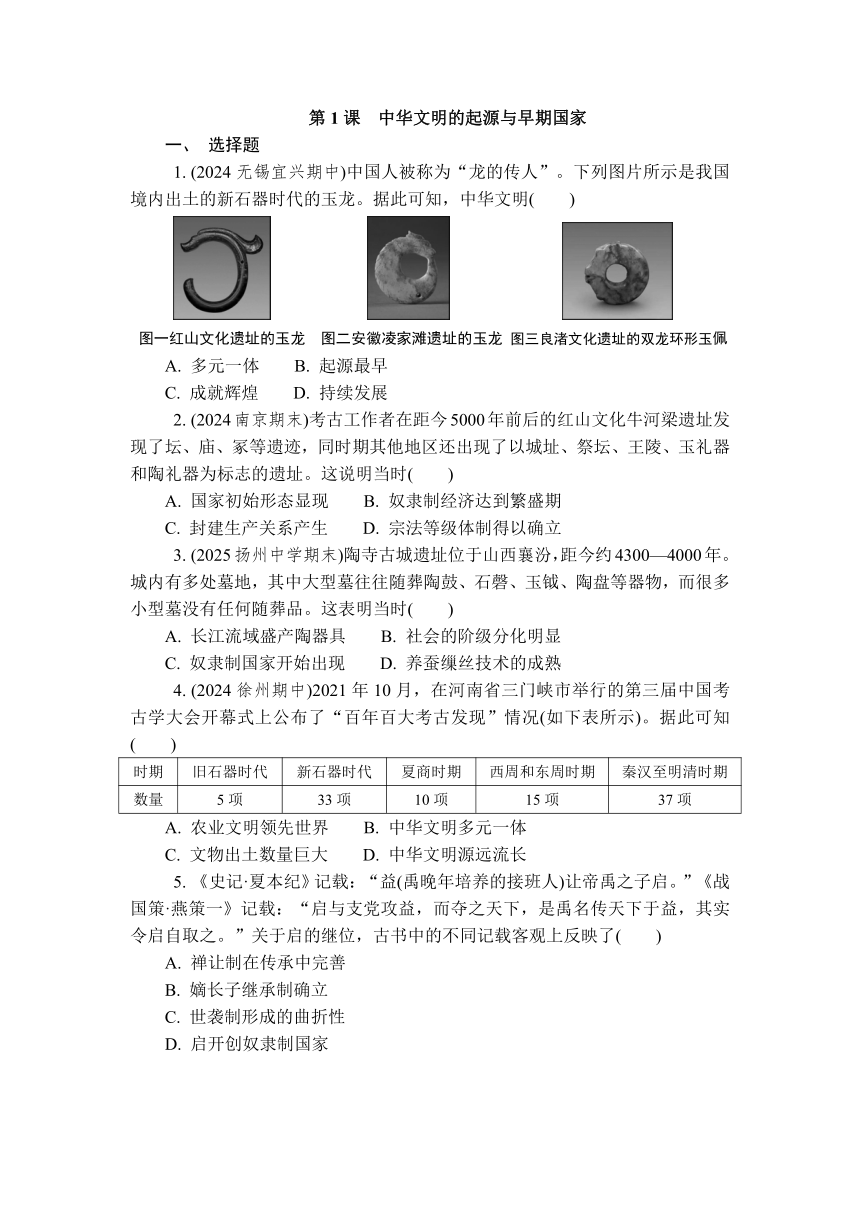

4. (2024徐州期中)2021年10月,在河南省三门峡市举行的第三届中国考古学大会开幕式上公布了“百年百大考古发现”情况(如下表所示)。据此可知( )

时期 旧石器时代 新石器时代 夏商时期 西周和东周时期 秦汉至明清时期

数量 5项 33项 10项 15项 37项

A. 农业文明领先世界 B. 中华文明多元一体

C. 文物出土数量巨大 D. 中华文明源远流长

5. 《史记·夏本纪》记载:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”关于启的继位,古书中的不同记载客观上反映了( )

A. 禅让制在传承中完善

B. 嫡长子继承制确立

C. 世袭制形成的曲折性

D. 启开创奴隶制国家

6. (2024镇江期中)在商代,商王直接统治的王国为“国上之国”,属邦为“国中之国”,它们以王为“共主”,处于不平等的结构关系之中。上述材料描述的政治制度是( )

A. 世袭制 B. 内外服制

C. 礼乐制 D. 宗法制

7. (2024扬州学测模拟)夏商时期,天子只能有效控制以都城为中心的地区,在那里设官进行直接治理;对都城以外的地区,则分封众多方国的侯、伯,通过他们实行间接管辖。这说明当时( )

A. 分封制相当成熟

B. 君主专制得到强化

C. 禅让制依然流行

D. 王室统治力量有限

8. 西周初年,成王封其弟叔虞于唐,建立晋国。此地既有夏朝遗民,又有众多戎狄之族,晋国统治者用“夏政”和“戎索”分别治理,使之各得其宜。这一做法有助于( )

A. 强化宗法血缘关系

B. 促进民族之间的大交融

C. 加强君主专制权力

D. 实现对地方的有效治理

9. (2024南通期末)西周时期,周王经常在王畿之外开展巡行活动。周王在巡行过程中处理涉及地方邦伯的诉讼,并召集邦伯、诸侯举行祭祀、大射等礼仪活动,由此检验邦伯和诸侯的能力,考察方国势力的忠顺程度。王巡活动体现了( )

A. 宗法关系走向瓦解

B. 王权对地方的控制

C. 地方诸侯势力的崛起

D. 中央集权国家的形成

二、 非选择题

10. 阅读材料,回答问题。

材料一 《礼记》中记载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”其信仰具有狂热性,祭祀仪式铺张,不但宰杀大量牲畜,还频繁采用人祭。商朝农业生产有很大发展,但还未成为最重要的生产部门。殷周之际,以农业立国的周族战胜殷人,建立了西周王朝。为巩固政权,以周公为代表的统治者革新了殷人的天命观,提出“天命靡常”,需“敬天保民”以“祈天永命”的思想。

——摘编自谭研《西周“敬德保民”天命观念的表现及成因》

材料二 宗法分封改变了过去外服全部由原住首领担任领导的格局,打破了原有的氏族血缘壁垒,西周的诸侯国不再是单一的自然成长起来的血缘组织,而是由王族、姻亲、功臣所率领的氏族与被征服地区的原住氏族组成的新的族体。周王与诸侯之间凝固为臣属关系,国家通过这一方式进一步强化了对地方的控制,这也为按地区划分居民创造了前提条件。

(1) 据材料一,指出商周时期思想观念的区别。

(2) 据材料二,概括西周国家治理措施的特征。

第1课 中华文明的起源与早期国家

1. A 解析:据材料可知,玉龙作为新石器时代的一种文化符号,在中国多个地区都有发现,这体现了中华文明多元一体的特征,故选A项;材料并未将中华文明与其他文明对比,不能得出“起源最早”的结论,排除B项;材料仅展示了新石器时代的玉龙,无法体现中华文明的辉煌成就,排除C项;材料仅展示了新石器时代的一个文化符号,不能体现文明发展的连续性或持续性,排除D项。

2. A 解析:据材料可知,红山文化牛河梁遗址以及同时期其他文化遗址的考古发现表明,当时已经出现较大规模、带有政治中心特点的城市,反映政治权威和规范的礼器,阶级分化出现,这说明文明发展程度较高,国家初始形态显现,A项正确;夏朝是我国第一个奴隶制国家,红山文化所处的新石器时代晚期,尚未进入奴隶社会,排除B项;封建生产关系产生于春秋战国时期,排除C项;西周实行宗法制,排除D项。

3. B 解析:据材料并结合所学知识可知,陶寺古城遗址位于黄河流域,大型墓和小型墓中随葬品的差异反映出当时不同群体在财富和社会地位上存在差距,表明当时社会阶级分化明显,B项正确,排除A项;约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝,排除C项;材料与养蚕缫丝技术的成熟无关,排除D项。

4. D 解析:据材料可知,在不同的历史时期都有重大考古发现,说明中华文明源远流长,故选D项;材料中并未出现我国古代农业文明与其他文明的对比信息,不能据此得出“农业文明领先世界”的结论,排除A项;材料仅体现不同时期考古发现的数量,并未涉及具体地区,不能体现“多元一体”,排除B项;材料仅涉及考古发现的数量,并非具体的文物数量,不能得出“文物出土数量巨大”的结论,排除C项。

5. C 解析:据材料可知,《史记·夏本纪》记载,益让位给启,体现的是禅让制,《战国策·燕策一》记载,禹名义上是禅让,实际上是王位世袭,这说明世袭制取代禅让制具有一定的曲折性,故选C项;禅让制在传承中不是完善,而是被世袭制取代,排除A项;西周宗法制的核心是嫡长子继承制,排除B项;禹建立了我国最早的奴隶制国家,排除D项。

6. B 解析:据材料可知,“国上之国”代表商王直接统治的核心区域(内服),而“国中之国”则代表附属的属邦(外服),这种结构关系正是内外服制的体现,故选B项;世袭制与材料描述的商代政治结构并无直接关联,排除A项;礼乐制是周代重要的文化制度,旨在维护封建制度、规范社会行为,并促进社会和谐,与材料描述的商代政治结构不符,排除C项;材料并未涉及宗法制的具体内容,排除D项。

7. D

8. D 解析:据材料可知,成王封其弟叔虞于唐,建立晋国,晋国统治者用“夏政”和“戎索”分别治理,这种“因俗而治”的方法有助于实现对地方的有效治理,D项正确;材料未体现晋国的统治强化了宗法血缘关系,排除A项;促进民族之间的大交融与材料主旨不符,排除B项;西周初年还未出现君主专制,排除C项。

9. B 解析:据材料可知,周王在巡行过程中处理地方邦伯的诉讼,召集邦伯和诸侯举行礼仪活动,并检验他们的能力和忠顺程度,这些活动都体现了周王对地方邦伯和诸侯的严密控制和监督,故选B项;宗法制度主要依据血缘关系来分配政治权力和财产,与材料无关,排除A项;周王的巡行活动和其对邦伯、诸侯的考察,体现的是王权对地方的控制和压制,而非地方诸侯势力的崛起,排除C项;西周时期实行的是分封制,王权虽然强大,但并未形成严格意义上的中央集权国家,排除D项。

10. (1) 区别:商朝时期,重视鬼神崇拜,先鬼后礼;西周时期,提出“敬天保民”思想,蕴含一定的民本思想。

(2) 特征:宗法分封体系取代原有的氏族血缘关系;诸侯国成为氏族和原住氏族结合的新族体;强化了对地方的控制。

一、 选择题

1. (2024无锡宜兴期中)中国人被称为“龙的传人”。下列图片所示是我国境内出土的新石器时代的玉龙。据此可知,中华文明( )

图一红山文化遗址的玉龙 图二安徽凌家滩遗址的玉龙 图三良渚文化遗址的双龙环形玉佩

A. 多元一体 B. 起源最早

C. 成就辉煌 D. 持续发展

2. (2024南京期末)考古工作者在距今5000年前后的红山文化牛河梁遗址发现了坛、庙、冢等遗迹,同时期其他地区还出现了以城址、祭坛、王陵、玉礼器和陶礼器为标志的遗址。这说明当时( )

A. 国家初始形态显现 B. 奴隶制经济达到繁盛期

C. 封建生产关系产生 D. 宗法等级体制得以确立

3. (2025扬州中学期末)陶寺古城遗址位于山西襄汾,距今约4300—4000年。城内有多处墓地,其中大型墓往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、陶盘等器物,而很多小型墓没有任何随葬品。这表明当时( )

A. 长江流域盛产陶器具 B. 社会的阶级分化明显

C. 奴隶制国家开始出现 D. 养蚕缫丝技术的成熟

4. (2024徐州期中)2021年10月,在河南省三门峡市举行的第三届中国考古学大会开幕式上公布了“百年百大考古发现”情况(如下表所示)。据此可知( )

时期 旧石器时代 新石器时代 夏商时期 西周和东周时期 秦汉至明清时期

数量 5项 33项 10项 15项 37项

A. 农业文明领先世界 B. 中华文明多元一体

C. 文物出土数量巨大 D. 中华文明源远流长

5. 《史记·夏本纪》记载:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”关于启的继位,古书中的不同记载客观上反映了( )

A. 禅让制在传承中完善

B. 嫡长子继承制确立

C. 世袭制形成的曲折性

D. 启开创奴隶制国家

6. (2024镇江期中)在商代,商王直接统治的王国为“国上之国”,属邦为“国中之国”,它们以王为“共主”,处于不平等的结构关系之中。上述材料描述的政治制度是( )

A. 世袭制 B. 内外服制

C. 礼乐制 D. 宗法制

7. (2024扬州学测模拟)夏商时期,天子只能有效控制以都城为中心的地区,在那里设官进行直接治理;对都城以外的地区,则分封众多方国的侯、伯,通过他们实行间接管辖。这说明当时( )

A. 分封制相当成熟

B. 君主专制得到强化

C. 禅让制依然流行

D. 王室统治力量有限

8. 西周初年,成王封其弟叔虞于唐,建立晋国。此地既有夏朝遗民,又有众多戎狄之族,晋国统治者用“夏政”和“戎索”分别治理,使之各得其宜。这一做法有助于( )

A. 强化宗法血缘关系

B. 促进民族之间的大交融

C. 加强君主专制权力

D. 实现对地方的有效治理

9. (2024南通期末)西周时期,周王经常在王畿之外开展巡行活动。周王在巡行过程中处理涉及地方邦伯的诉讼,并召集邦伯、诸侯举行祭祀、大射等礼仪活动,由此检验邦伯和诸侯的能力,考察方国势力的忠顺程度。王巡活动体现了( )

A. 宗法关系走向瓦解

B. 王权对地方的控制

C. 地方诸侯势力的崛起

D. 中央集权国家的形成

二、 非选择题

10. 阅读材料,回答问题。

材料一 《礼记》中记载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”其信仰具有狂热性,祭祀仪式铺张,不但宰杀大量牲畜,还频繁采用人祭。商朝农业生产有很大发展,但还未成为最重要的生产部门。殷周之际,以农业立国的周族战胜殷人,建立了西周王朝。为巩固政权,以周公为代表的统治者革新了殷人的天命观,提出“天命靡常”,需“敬天保民”以“祈天永命”的思想。

——摘编自谭研《西周“敬德保民”天命观念的表现及成因》

材料二 宗法分封改变了过去外服全部由原住首领担任领导的格局,打破了原有的氏族血缘壁垒,西周的诸侯国不再是单一的自然成长起来的血缘组织,而是由王族、姻亲、功臣所率领的氏族与被征服地区的原住氏族组成的新的族体。周王与诸侯之间凝固为臣属关系,国家通过这一方式进一步强化了对地方的控制,这也为按地区划分居民创造了前提条件。

(1) 据材料一,指出商周时期思想观念的区别。

(2) 据材料二,概括西周国家治理措施的特征。

第1课 中华文明的起源与早期国家

1. A 解析:据材料可知,玉龙作为新石器时代的一种文化符号,在中国多个地区都有发现,这体现了中华文明多元一体的特征,故选A项;材料并未将中华文明与其他文明对比,不能得出“起源最早”的结论,排除B项;材料仅展示了新石器时代的玉龙,无法体现中华文明的辉煌成就,排除C项;材料仅展示了新石器时代的一个文化符号,不能体现文明发展的连续性或持续性,排除D项。

2. A 解析:据材料可知,红山文化牛河梁遗址以及同时期其他文化遗址的考古发现表明,当时已经出现较大规模、带有政治中心特点的城市,反映政治权威和规范的礼器,阶级分化出现,这说明文明发展程度较高,国家初始形态显现,A项正确;夏朝是我国第一个奴隶制国家,红山文化所处的新石器时代晚期,尚未进入奴隶社会,排除B项;封建生产关系产生于春秋战国时期,排除C项;西周实行宗法制,排除D项。

3. B 解析:据材料并结合所学知识可知,陶寺古城遗址位于黄河流域,大型墓和小型墓中随葬品的差异反映出当时不同群体在财富和社会地位上存在差距,表明当时社会阶级分化明显,B项正确,排除A项;约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝,排除C项;材料与养蚕缫丝技术的成熟无关,排除D项。

4. D 解析:据材料可知,在不同的历史时期都有重大考古发现,说明中华文明源远流长,故选D项;材料中并未出现我国古代农业文明与其他文明的对比信息,不能据此得出“农业文明领先世界”的结论,排除A项;材料仅体现不同时期考古发现的数量,并未涉及具体地区,不能体现“多元一体”,排除B项;材料仅涉及考古发现的数量,并非具体的文物数量,不能得出“文物出土数量巨大”的结论,排除C项。

5. C 解析:据材料可知,《史记·夏本纪》记载,益让位给启,体现的是禅让制,《战国策·燕策一》记载,禹名义上是禅让,实际上是王位世袭,这说明世袭制取代禅让制具有一定的曲折性,故选C项;禅让制在传承中不是完善,而是被世袭制取代,排除A项;西周宗法制的核心是嫡长子继承制,排除B项;禹建立了我国最早的奴隶制国家,排除D项。

6. B 解析:据材料可知,“国上之国”代表商王直接统治的核心区域(内服),而“国中之国”则代表附属的属邦(外服),这种结构关系正是内外服制的体现,故选B项;世袭制与材料描述的商代政治结构并无直接关联,排除A项;礼乐制是周代重要的文化制度,旨在维护封建制度、规范社会行为,并促进社会和谐,与材料描述的商代政治结构不符,排除C项;材料并未涉及宗法制的具体内容,排除D项。

7. D

8. D 解析:据材料可知,成王封其弟叔虞于唐,建立晋国,晋国统治者用“夏政”和“戎索”分别治理,这种“因俗而治”的方法有助于实现对地方的有效治理,D项正确;材料未体现晋国的统治强化了宗法血缘关系,排除A项;促进民族之间的大交融与材料主旨不符,排除B项;西周初年还未出现君主专制,排除C项。

9. B 解析:据材料可知,周王在巡行过程中处理地方邦伯的诉讼,召集邦伯和诸侯举行礼仪活动,并检验他们的能力和忠顺程度,这些活动都体现了周王对地方邦伯和诸侯的严密控制和监督,故选B项;宗法制度主要依据血缘关系来分配政治权力和财产,与材料无关,排除A项;周王的巡行活动和其对邦伯、诸侯的考察,体现的是王权对地方的控制和压制,而非地方诸侯势力的崛起,排除C项;西周时期实行的是分封制,王权虽然强大,但并未形成严格意义上的中央集权国家,排除D项。

10. (1) 区别:商朝时期,重视鬼神崇拜,先鬼后礼;西周时期,提出“敬天保民”思想,蕴含一定的民本思想。

(2) 特征:宗法分封体系取代原有的氏族血缘关系;诸侯国成为氏族和原住氏族结合的新族体;强化了对地方的控制。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进