第2课 诸侯纷争与变法运动 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 718.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-20 19:00:45 | ||

图片预览

文档简介

第2课 诸侯纷争与变法运动

一、 选择题

1. (2024连云港东海期中)随着生产力的提升,两周时期至少兴起了两轮城市发展与建设的高潮,第一次筑城高潮出现于西周初期,第二次筑城高潮出现于春秋后期。“第二次筑城高潮”出现的主要原因是( )

A. 争霸战争频繁 B. 各国变法频繁 C. 铁犁牛耕的出现 D. 中央集权的需要

2. (2024盐城期末)关于秦人族源的传说有三类:一是《史记·秦本纪》中所载“秦之先,帝颛顼之苗裔”;二是称先祖受命为周王在陇西牧马;三是战国竹简中记载,成王派其祖先抵御西戎,“以御奴之戎,是秦先人”。秦人族源的传说实质上反映了( )

A. 宗法等级观念 B. 华夏认同观念

C. 夷夏有别观念 D. 天人合一观念

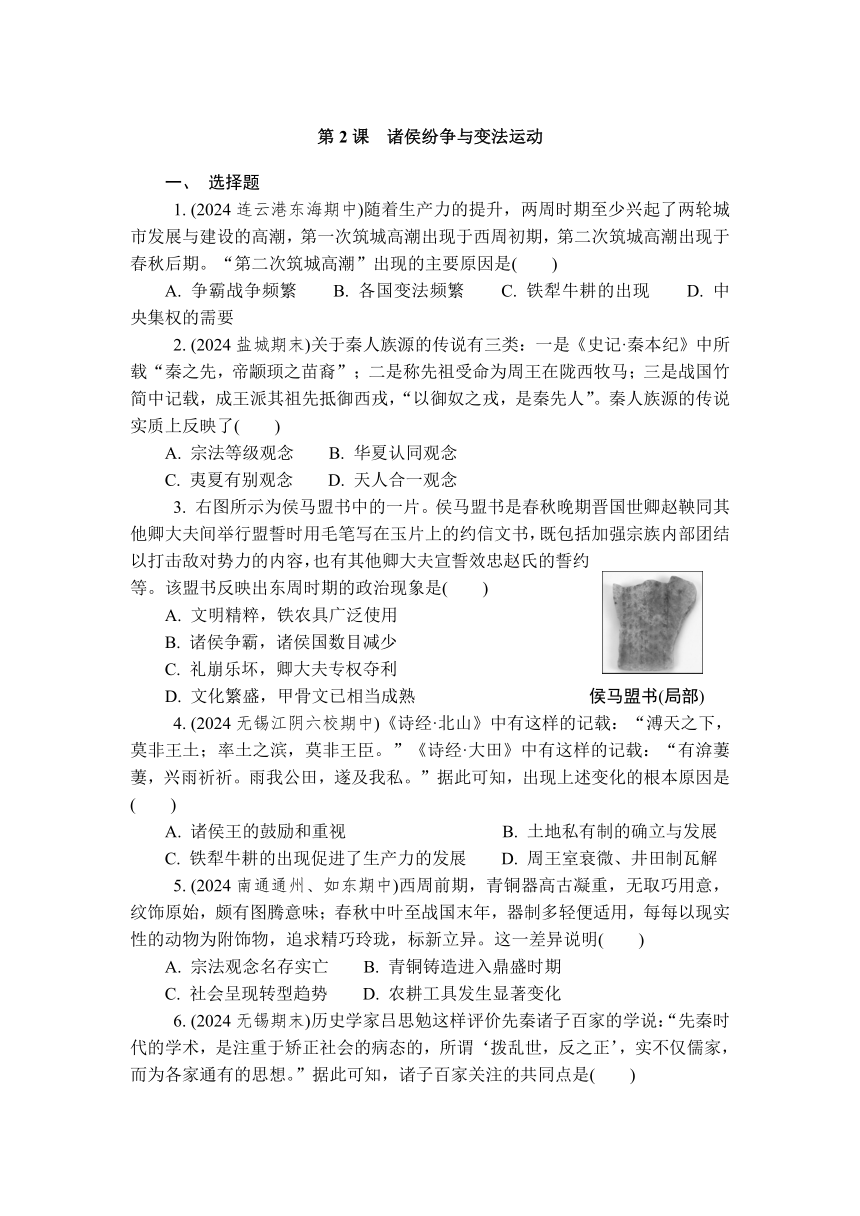

3. 右图所示为侯马盟书中的一片。侯马盟书是春秋晚期晋国世卿赵鞅同其他卿大夫间举行盟誓时用毛笔写在玉片上的约信文书,既包括加强宗族内部团结以打击敌对势力的内容,也有其他卿大夫宣誓效忠赵氏的誓约等。该盟书反映出东周时期的政治现象是( )

A. 文明精粹,铁农具广泛使用

B. 诸侯争霸,诸侯国数目减少

C. 礼崩乐坏,卿大夫专权夺利

D. 文化繁盛,甲骨文已相当成熟 侯马盟书(局部)

4. (2024无锡江阴六校期中)《诗经·北山》中有这样的记载:“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。”《诗经·大田》中有这样的记载:“有渰萋萋,兴雨祈祈。雨我公田,遂及我私。”据此可知,出现上述变化的根本原因是( )

A. 诸侯王的鼓励和重视 B. 土地私有制的确立与发展

C. 铁犁牛耕的出现促进了生产力的发展 D. 周王室衰微、井田制瓦解

5. (2024南通通州、如东期中)西周前期,青铜器高古凝重,无取巧用意,纹饰原始,颇有图腾意味;春秋中叶至战国末年,器制多轻便适用,每每以现实性的动物为附饰物,追求精巧玲珑,标新立异。这一差异说明( )

A. 宗法观念名存实亡 B. 青铜铸造进入鼎盛时期

C. 社会呈现转型趋势 D. 农耕工具发生显著变化

6. (2024无锡期末)历史学家吕思勉这样评价先秦诸子百家的学说:“先秦时代的学术,是注重于矫正社会的病态的,所谓‘拨乱世,反之正’,实不仅儒家,而为各家通有的思想。”据此可知,诸子百家关注的共同点是( )

A. 个人身心健康 B. 人与自然和谐 C. 重建社会秩序 D. 实现人生价值

7. (2024南通海安期末)孔子主张“学而优则仕”,墨子提出“官无常贵,而民无终贱。有能则举之,无能则下之”。他们的思想( )

A. 标志着察举制的形成 B. 都受到统治者的青睐

C. 均反映了平民的政治诉求 D. 有利于社会阶层的流动

8. (2024南通海门中学期中)春秋战国时期,各学派针对社会的急剧变化热烈争辩,著书立说,阐述各自的思想和政治主张。下列选项中符合老子思想主张的是( )

A. 仁者爱人,“为政以德” B. 人法地,地法天,天法道,道法自然

C. 兼相爱,交相利 D. 人性本恶,隆礼重法

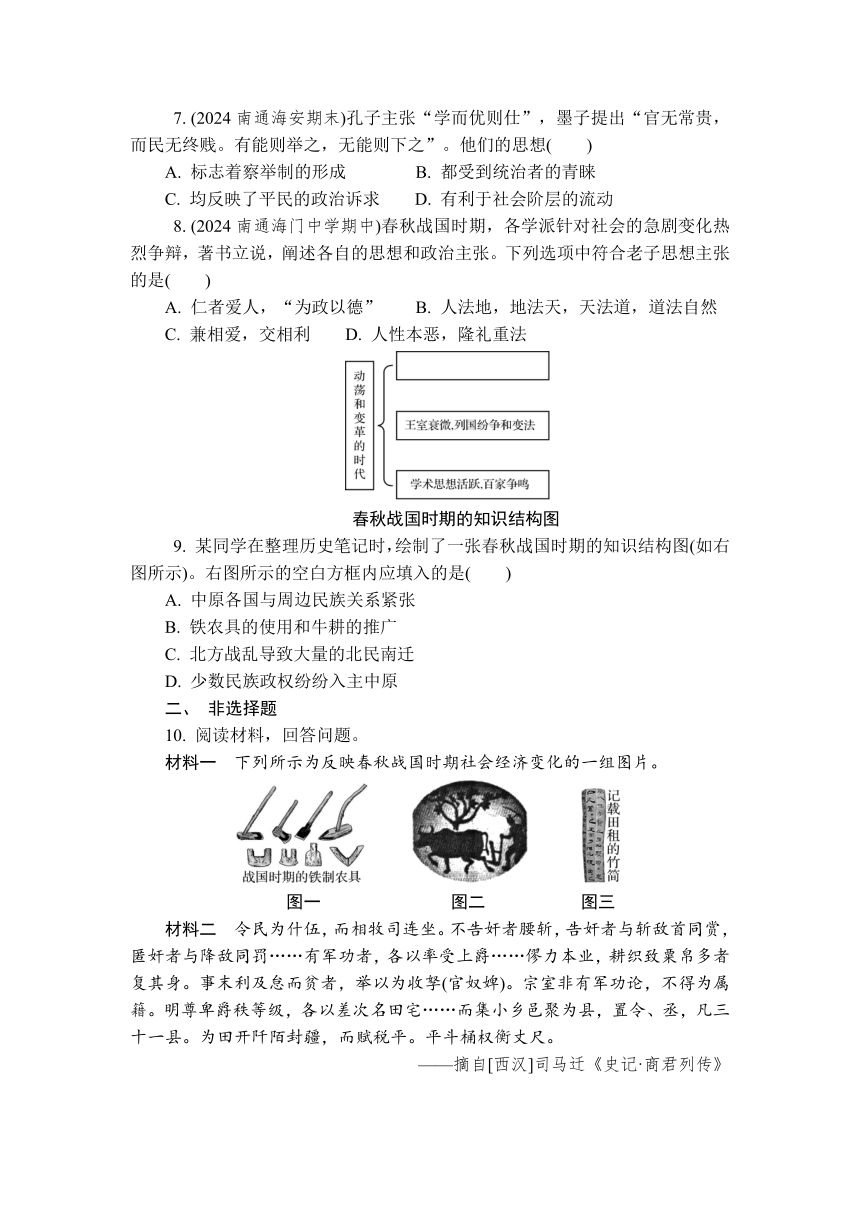

春秋战国时期的知识结构图

9. 某同学在整理历史笔记时,绘制了一张春秋战国时期的知识结构图(如右图所示)。右图所示的空白方框内应填入的是( )

A. 中原各国与周边民族关系紧张

B. 铁农具的使用和牛耕的推广

C. 北方战乱导致大量的北民南迁

D. 少数民族政权纷纷入主中原

二、 非选择题

10. 阅读材料,回答问题。

材料一 下列所示为反映春秋战国时期社会经济变化的一组图片。

图一 图二 图三

材料二 令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……有军功者,各以率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——摘自[西汉]司马迁《史记·商君列传》

(1) 材料一反映了春秋战国时期的哪些史实?

(2) 据材料二,指出商鞅变法的措施,并简评这些措施的历史作用。

(3) 指出材料二与材料一之间的内在联系。

第2课 诸侯纷争与变法运动

1. A 解析:据材料可知,“第二次筑城高潮”出现于春秋后期,这一时期,各诸侯国为了争夺领土、资源和提高影响力,频繁发动争霸战争,这些战争促使各国加强城防建设,以确保国家的安全和稳定,故选A项;春秋时期,虽然有一些国家进行了变法,但并非所有国家都频繁变法,并且变法多聚焦于内政改革,与城市建设高潮无直接联系,排除 B项;铁犁牛耕的出现提高了农业生产效率,是农业生产工具的进步,但它对城市建设的推动作用并不直接,排除 C项;春秋时期尚未形成中央集权,排除D项。

2. B 解析:据材料可知,秦人族源的三种传说中,无论是作为颛顼的后代、为周王牧马,还是受成王之命抵御西戎,都体现了秦人与中原华夏族的紧密联系,实质上反映了华夏认同观念,故选B项;宗法等级观念主要强调的是家族内部的等级制度和血缘关系,与秦人族源的传说无直接关联,排除A项;夷夏有别观念强调的是华夏族与周边少数民族的区别和隔阂,而秦人族源的传说并未突出这种区别,反而强调了秦人与华夏族的联系,排除C项;天人合一观念强调的是人与自然的和谐统一,与秦人族源的传说无直接联系,排除D项。

3. C 解析:据材料可知,春秋晚期,作为大宗的赵鞅需要借助盟誓拉拢群臣来维护统治,这说明宗法分封制走向瓦解,卿大夫专权夺利,C项正确;材料未涉及铁农具的使用情况,排除A项;材料未体现诸侯国数量增减的情况,排除B项;仅从侯马盟书不能看出春秋晚期文化繁盛和甲骨文已相当成熟,排除D项。

4. C 解析:据材料“雨我公田,遂及我私”并结合所学知识可知,铁犁牛耕的出现大大提高了农业生产效率,使得农民有能力并且倾向于拥有自己的土地,从而推动了土地从公有制向私有制的转变,故选C项;诸侯王的鼓励和重视并非土地所有制变化的根本原因,排除A项;商鞅变法后,土地私有制确立并发展,这是土地所有制变化的结果,而非原因,排除B项;周王室衰微、井田制瓦解是土地私有制发展的原因之一,而非根本原因,排除D项。

5. C 解析:据材料并结合所学知识可知,春秋战国时期,随着社会经济的发展,礼崩乐坏,青铜器由高古凝重走向轻便适用,纹饰由颇具图腾意味转变为现实性的动物,说明青铜器作为礼器的功能在弱化,体现了社会转型的趋势,故选C项;春秋战国时期,宗法制度逐渐瓦解,但宗法观念对当时的社会依然存在深刻影响,排除A项;商周时期是古代青铜文明走向成熟鼎盛的时期,排除 B项;材料未体现农耕工具发生显著变化,排除D项。

6. C 解析:据材料并结合所学知识可知,春秋战国时期礼崩乐坏、战乱频繁,诸子百家针对当时社会现实问题,提出了自己的政治主张,希望恢复社会秩序,故选C项;材料“注重于矫正社会的病态”是指当时礼崩乐坏、战乱频繁,整个社会处于大动荡、大变革之际,与个人的身心健康无关,排除A项;人与自然和谐是道家的思想特点,而不是诸子百家关注的共同点,排除B项;材料未体现诸子百家关注实现人生价值,排除D项。

7. D 解析:据材料“学而优则仕”“官无常贵,而民无终贱”“有能则举之,无能则下之”可知,孔子和墨子的主张都突破了以血缘传承为标准的选官方式,有利于打破阶层固化,推动社会阶层的流动,故选D项;察举制是汉代的选官制度,与材料时间不符,排除A项;孔子和墨子的主张都不适应春秋战国时期的政治需要,没有受到统治者的青睐,排除B项;孔子代表没落奴隶主贵族阶级的利益,排除C项。

8. B

9. B 解析:据材料并结合所学知识可知,春秋战国时期,铁农具的使用和牛耕的推广提高了生产力,封建土地私有制逐渐确立,B项正确;春秋战国时期,华夏族与周边民族出现了融合的趋势,排除A项;北方战乱导致北民南迁和少数民族政权入主中原是魏晋南北朝时期的特点,排除C、D两项。

10. (1) 史实:春秋战国时期已经使用铁制农具;牛耕得到推广;征收地租的封建剥削方式已经出现。

(2) 措施:实行连坐法;奖励军功,按军功授爵,废除世卿世禄制;奖励耕织,重农抑商;建立县制,强化中央集权;废除井田制,允许土地自由买卖;统一度量衡。历史作用:废除了阻碍生产力发展的旧的生产关系,确立了新兴地主土地所有制;提高了农民的生产积极性;促进了秦国经济的发展。

(3) 内在联系:两者之间是因果关系。材料二商鞅变法是在材料一春秋战国生产力发展和新剥削方式产生的基础上进行的;变法顺应了社会历史发展的趋势,促进了社会转型。

一、 选择题

1. (2024连云港东海期中)随着生产力的提升,两周时期至少兴起了两轮城市发展与建设的高潮,第一次筑城高潮出现于西周初期,第二次筑城高潮出现于春秋后期。“第二次筑城高潮”出现的主要原因是( )

A. 争霸战争频繁 B. 各国变法频繁 C. 铁犁牛耕的出现 D. 中央集权的需要

2. (2024盐城期末)关于秦人族源的传说有三类:一是《史记·秦本纪》中所载“秦之先,帝颛顼之苗裔”;二是称先祖受命为周王在陇西牧马;三是战国竹简中记载,成王派其祖先抵御西戎,“以御奴之戎,是秦先人”。秦人族源的传说实质上反映了( )

A. 宗法等级观念 B. 华夏认同观念

C. 夷夏有别观念 D. 天人合一观念

3. 右图所示为侯马盟书中的一片。侯马盟书是春秋晚期晋国世卿赵鞅同其他卿大夫间举行盟誓时用毛笔写在玉片上的约信文书,既包括加强宗族内部团结以打击敌对势力的内容,也有其他卿大夫宣誓效忠赵氏的誓约等。该盟书反映出东周时期的政治现象是( )

A. 文明精粹,铁农具广泛使用

B. 诸侯争霸,诸侯国数目减少

C. 礼崩乐坏,卿大夫专权夺利

D. 文化繁盛,甲骨文已相当成熟 侯马盟书(局部)

4. (2024无锡江阴六校期中)《诗经·北山》中有这样的记载:“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。”《诗经·大田》中有这样的记载:“有渰萋萋,兴雨祈祈。雨我公田,遂及我私。”据此可知,出现上述变化的根本原因是( )

A. 诸侯王的鼓励和重视 B. 土地私有制的确立与发展

C. 铁犁牛耕的出现促进了生产力的发展 D. 周王室衰微、井田制瓦解

5. (2024南通通州、如东期中)西周前期,青铜器高古凝重,无取巧用意,纹饰原始,颇有图腾意味;春秋中叶至战国末年,器制多轻便适用,每每以现实性的动物为附饰物,追求精巧玲珑,标新立异。这一差异说明( )

A. 宗法观念名存实亡 B. 青铜铸造进入鼎盛时期

C. 社会呈现转型趋势 D. 农耕工具发生显著变化

6. (2024无锡期末)历史学家吕思勉这样评价先秦诸子百家的学说:“先秦时代的学术,是注重于矫正社会的病态的,所谓‘拨乱世,反之正’,实不仅儒家,而为各家通有的思想。”据此可知,诸子百家关注的共同点是( )

A. 个人身心健康 B. 人与自然和谐 C. 重建社会秩序 D. 实现人生价值

7. (2024南通海安期末)孔子主张“学而优则仕”,墨子提出“官无常贵,而民无终贱。有能则举之,无能则下之”。他们的思想( )

A. 标志着察举制的形成 B. 都受到统治者的青睐

C. 均反映了平民的政治诉求 D. 有利于社会阶层的流动

8. (2024南通海门中学期中)春秋战国时期,各学派针对社会的急剧变化热烈争辩,著书立说,阐述各自的思想和政治主张。下列选项中符合老子思想主张的是( )

A. 仁者爱人,“为政以德” B. 人法地,地法天,天法道,道法自然

C. 兼相爱,交相利 D. 人性本恶,隆礼重法

春秋战国时期的知识结构图

9. 某同学在整理历史笔记时,绘制了一张春秋战国时期的知识结构图(如右图所示)。右图所示的空白方框内应填入的是( )

A. 中原各国与周边民族关系紧张

B. 铁农具的使用和牛耕的推广

C. 北方战乱导致大量的北民南迁

D. 少数民族政权纷纷入主中原

二、 非选择题

10. 阅读材料,回答问题。

材料一 下列所示为反映春秋战国时期社会经济变化的一组图片。

图一 图二 图三

材料二 令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……有军功者,各以率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——摘自[西汉]司马迁《史记·商君列传》

(1) 材料一反映了春秋战国时期的哪些史实?

(2) 据材料二,指出商鞅变法的措施,并简评这些措施的历史作用。

(3) 指出材料二与材料一之间的内在联系。

第2课 诸侯纷争与变法运动

1. A 解析:据材料可知,“第二次筑城高潮”出现于春秋后期,这一时期,各诸侯国为了争夺领土、资源和提高影响力,频繁发动争霸战争,这些战争促使各国加强城防建设,以确保国家的安全和稳定,故选A项;春秋时期,虽然有一些国家进行了变法,但并非所有国家都频繁变法,并且变法多聚焦于内政改革,与城市建设高潮无直接联系,排除 B项;铁犁牛耕的出现提高了农业生产效率,是农业生产工具的进步,但它对城市建设的推动作用并不直接,排除 C项;春秋时期尚未形成中央集权,排除D项。

2. B 解析:据材料可知,秦人族源的三种传说中,无论是作为颛顼的后代、为周王牧马,还是受成王之命抵御西戎,都体现了秦人与中原华夏族的紧密联系,实质上反映了华夏认同观念,故选B项;宗法等级观念主要强调的是家族内部的等级制度和血缘关系,与秦人族源的传说无直接关联,排除A项;夷夏有别观念强调的是华夏族与周边少数民族的区别和隔阂,而秦人族源的传说并未突出这种区别,反而强调了秦人与华夏族的联系,排除C项;天人合一观念强调的是人与自然的和谐统一,与秦人族源的传说无直接联系,排除D项。

3. C 解析:据材料可知,春秋晚期,作为大宗的赵鞅需要借助盟誓拉拢群臣来维护统治,这说明宗法分封制走向瓦解,卿大夫专权夺利,C项正确;材料未涉及铁农具的使用情况,排除A项;材料未体现诸侯国数量增减的情况,排除B项;仅从侯马盟书不能看出春秋晚期文化繁盛和甲骨文已相当成熟,排除D项。

4. C 解析:据材料“雨我公田,遂及我私”并结合所学知识可知,铁犁牛耕的出现大大提高了农业生产效率,使得农民有能力并且倾向于拥有自己的土地,从而推动了土地从公有制向私有制的转变,故选C项;诸侯王的鼓励和重视并非土地所有制变化的根本原因,排除A项;商鞅变法后,土地私有制确立并发展,这是土地所有制变化的结果,而非原因,排除B项;周王室衰微、井田制瓦解是土地私有制发展的原因之一,而非根本原因,排除D项。

5. C 解析:据材料并结合所学知识可知,春秋战国时期,随着社会经济的发展,礼崩乐坏,青铜器由高古凝重走向轻便适用,纹饰由颇具图腾意味转变为现实性的动物,说明青铜器作为礼器的功能在弱化,体现了社会转型的趋势,故选C项;春秋战国时期,宗法制度逐渐瓦解,但宗法观念对当时的社会依然存在深刻影响,排除A项;商周时期是古代青铜文明走向成熟鼎盛的时期,排除 B项;材料未体现农耕工具发生显著变化,排除D项。

6. C 解析:据材料并结合所学知识可知,春秋战国时期礼崩乐坏、战乱频繁,诸子百家针对当时社会现实问题,提出了自己的政治主张,希望恢复社会秩序,故选C项;材料“注重于矫正社会的病态”是指当时礼崩乐坏、战乱频繁,整个社会处于大动荡、大变革之际,与个人的身心健康无关,排除A项;人与自然和谐是道家的思想特点,而不是诸子百家关注的共同点,排除B项;材料未体现诸子百家关注实现人生价值,排除D项。

7. D 解析:据材料“学而优则仕”“官无常贵,而民无终贱”“有能则举之,无能则下之”可知,孔子和墨子的主张都突破了以血缘传承为标准的选官方式,有利于打破阶层固化,推动社会阶层的流动,故选D项;察举制是汉代的选官制度,与材料时间不符,排除A项;孔子和墨子的主张都不适应春秋战国时期的政治需要,没有受到统治者的青睐,排除B项;孔子代表没落奴隶主贵族阶级的利益,排除C项。

8. B

9. B 解析:据材料并结合所学知识可知,春秋战国时期,铁农具的使用和牛耕的推广提高了生产力,封建土地私有制逐渐确立,B项正确;春秋战国时期,华夏族与周边民族出现了融合的趋势,排除A项;北方战乱导致北民南迁和少数民族政权入主中原是魏晋南北朝时期的特点,排除C、D两项。

10. (1) 史实:春秋战国时期已经使用铁制农具;牛耕得到推广;征收地租的封建剥削方式已经出现。

(2) 措施:实行连坐法;奖励军功,按军功授爵,废除世卿世禄制;奖励耕织,重农抑商;建立县制,强化中央集权;废除井田制,允许土地自由买卖;统一度量衡。历史作用:废除了阻碍生产力发展的旧的生产关系,确立了新兴地主土地所有制;提高了农民的生产积极性;促进了秦国经济的发展。

(3) 内在联系:两者之间是因果关系。材料二商鞅变法是在材料一春秋战国生产力发展和新剥削方式产生的基础上进行的;变法顺应了社会历史发展的趋势,促进了社会转型。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进