第4课 西汉与东汉 同步练习(含答案)2025-2026学年高中历史统编版必修上

文档属性

| 名称 | 第4课 西汉与东汉 同步练习(含答案)2025-2026学年高中历史统编版必修上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 654.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 10:56:24 | ||

图片预览

文档简介

第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

一、 选择题

1. (2024南通海安期末)据考古发现,汉文帝霸陵地表无封土,墓中陶俑数量众多,陪葬品简朴,无奢侈物件。这与《史记》载“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民”相符。据此可知,汉初( )

A. 注重与民休息 B. 冶炼技术落后

C. 皇权日趋没落 D. 贫富分化严重

2. (2024扬州学测模拟)秦汉以来,儒家思想发生了嬗变,趋向于功利、皇权、等级、秩序,大大迎合了统治者的口味。这使得( )

A. 皇权至上确立 B. 儒学获得尊崇

C. 等级社会出现 D. 民众抛弃儒学

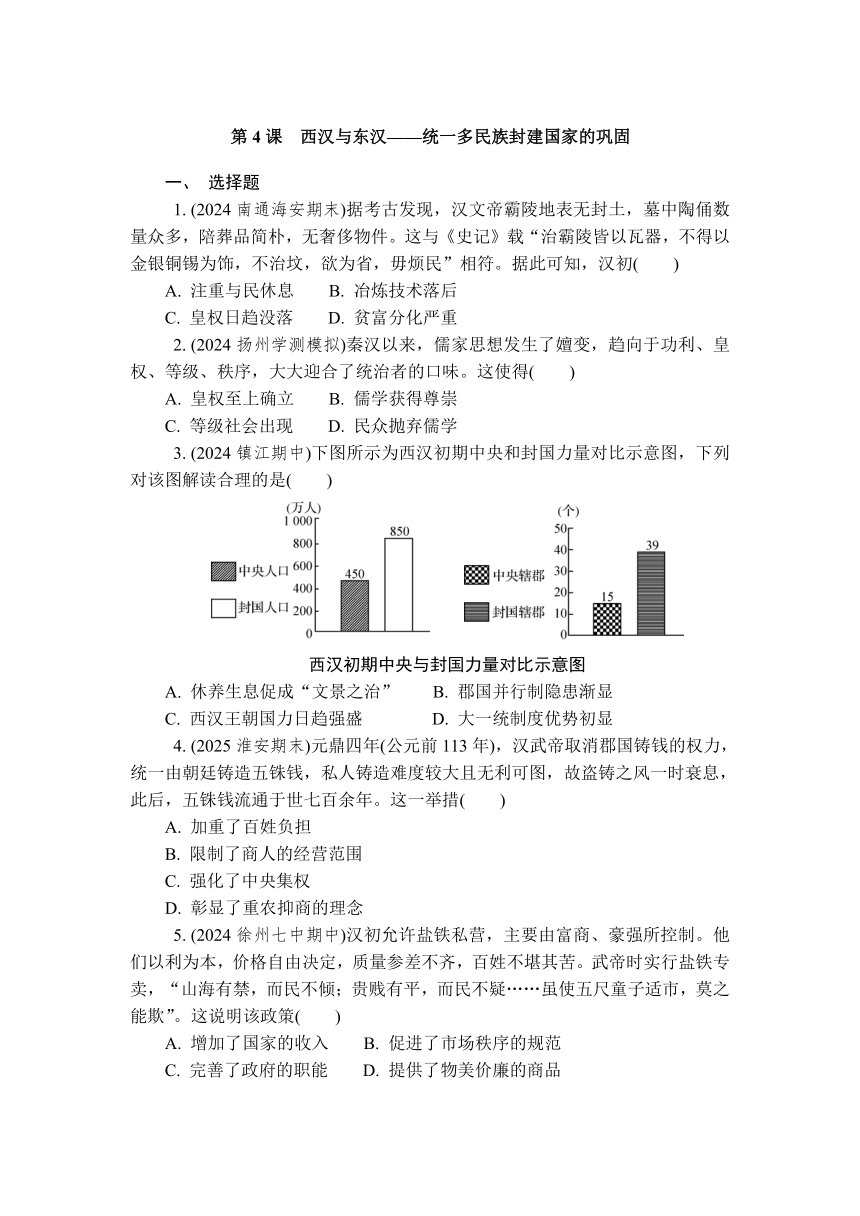

3. (2024镇江期中)下图所示为西汉初期中央和封国力量对比示意图,下列对该图解读合理的是( )

西汉初期中央与封国力量对比示意图

A. 休养生息促成“文景之治” B. 郡国并行制隐患渐显

C. 西汉王朝国力日趋强盛 D. 大一统制度优势初显

4. (2025淮安期末)元鼎四年(公元前113年),汉武帝取消郡国铸钱的权力,统一由朝廷铸造五铢钱,私人铸造难度较大且无利可图,故盗铸之风一时衰息,此后,五铢钱流通于世七百余年。这一举措( )

A. 加重了百姓负担

B. 限制了商人的经营范围

C. 强化了中央集权

D. 彰显了重农抑商的理念

5. (2024徐州七中期中)汉初允许盐铁私营,主要由富商、豪强所控制。他们以利为本,价格自由决定,质量参差不齐,百姓不堪其苦。武帝时实行盐铁专卖,“山海有禁,而民不倾;贵贱有平,而民不疑……虽使五尺童子适市,莫之能欺”。这说明该政策( )

A. 增加了国家的收入 B. 促进了市场秩序的规范

C. 完善了政府的职能 D. 提供了物美价廉的商品

6. (2024无锡江阴六校期中)东汉后期,皇帝大多年幼即位,太后临朝听政,重用外戚的情况严重。皇帝长大后多依靠宦官夺回权力,促使宦官专权的局面出现。这一局面( )

A. 消除了“党锢之祸” B. 加速了东汉政权的灭亡

C. 遏制了皇权弱化的现象 D. 直接引发了黄巢起义

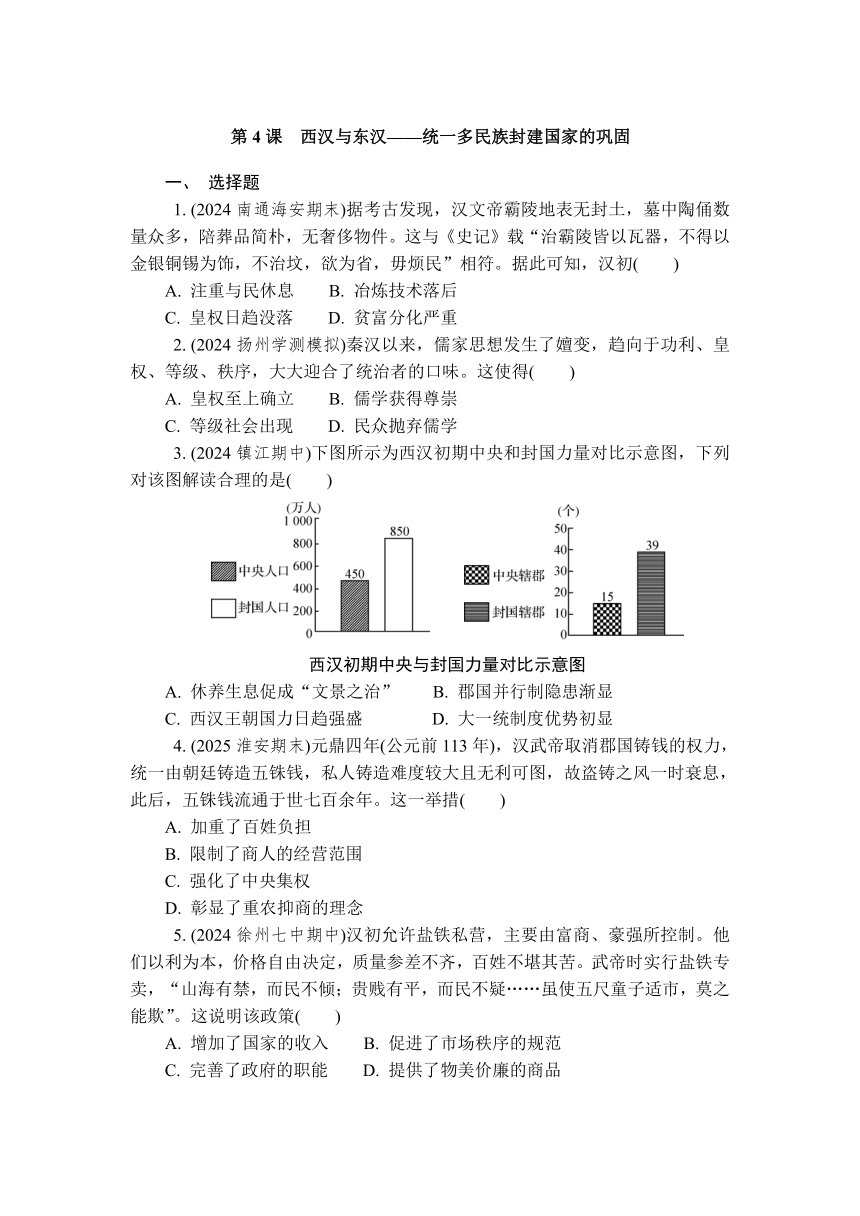

7. (2024南京期末)东汉画像石题材内容包罗万象,技法娴熟老练,艺术水平空前。右图所示为东汉制车轮画像石,该画像石可以研究当时( )

A. 诸侯势力不断膨胀

B. 中华文化广泛传播

C. 社会经济发展状况

D. 百姓生活水平较高 东汉制车轮画像石

8. (2024扬州高邮期中)西汉《氾胜之书》是中国现存最早的一部农书,其作者氾胜之曾仔细观察研究一位农民的种瓠过程,自己还亲手反复做种植试验,终于总结出了一套瓠子种植高产技术,即“种瓠法”。由此可知,该书所记载的农业生产技术应( )

A. 源自劳动实践 B. 依赖于科学理论突破

C. 取决于政府政策 D. 得益于外部技术引进

9. 汉代传世数学文献《九章算术》对盈不足术、按爵位分配财产、赋役分派、大型工程劳力的安排等问题进行了详细的描述,并提出较为有效的解决方式。这说明中国古代数学( )

A. 居世界领先地位 B. 服务于封建国家的需要

C. 重视逻辑与推理 D. 折射出商品经济的繁荣

二、 非选择题

10. (2024徐州期末)阅读材料,回答问题。

材料 春秋战国时期,诸侯国之间的界线日益清晰,边疆安全成为各诸侯国需要关心的问题。秦国在新征服地区设立边县,将设县之地的民众迁徙他处,又迁新民入住。秦国的实边移民途径兼有谪、募两种,二者分别代表着强制与有偿两种方式。其中,“谪”是罪人以谪往边地代替其原有的处罚,秦国罪人谪边规模较大。“募”是以优惠政策吸引民众,是一种次要方式。对于迁入“新地”的百姓,秦国并非弃之不顾,而是将他们编入户籍,统一管理,以开发边地。

西域是汉匈争夺的战略要地,西汉一面徙民稍稍充实,一面在通往西域的道路上广设屯田据点,以军卒屯田。参与屯田的主要是军人,组织程度高,战斗力更强;边地官府无须为他们提供充足的物质条件和训练,只需供给衣食月俸,屯田收入反而可以减轻政府负担。因此,这种方式在应对边疆地区的军事问题时常被采用。武帝以后,汉匈关系趋于缓和,大规模的边疆移民停止,西汉主要依靠屯田支持对西域的经营。依据西北汉简的记载,屯卒经常向当地居民购买粮食。

——摘编自张冠梓《从多元到混一:中国古代实边的演进》

(1) 据材料,指出秦国实边的途径,并结合所学知识分析其历史背景。

(2) 据材料,指出西汉实边的新举措,并结合所学知识说明其历史意义。

第4课 西汉与东汉——统一多民族封

建国家的巩固

1. A 解析:据材料“汉文帝霸陵地表无封土”“陪葬品简朴,无奢侈物件”“不治坟,欲为省,毋烦民”并结合所学知识可知,汉文帝提倡勤俭治国,其陵墓也以简朴为基调,与注重与民休息相符,故选A项;材料未涉及冶炼技术的相关信息,排除B项;“日趋没落”不符合史实,汉初皇权加强,排除C项;仅从汉文帝霸陵的陪葬品情况,无法得出“贫富分化严重”的结论,排除D项。

2. B 解析:据材料并结合所学知识可知,儒家思想演变的内容迎合了统治者的需要,由此使得儒学受到统治者的重视,成为封建社会的正统思想,B项正确;皇权至上的确立是在秦朝,排除A项;等级社会在儒家思想嬗变之前就已出现,排除C项;材料并未表明儒学被民众抛弃,排除D项。

3. B 解析:据材料可知,封国人口数量多于中央人口数量,封国辖郡数量多于中央辖郡数量,结合所学知识可知,西汉初期实行郡国并行制,诸侯国的势力较大,影响力增大,一定程度上威胁了中央集权,说明郡国并行制隐患渐显,故选B项;汉初休养生息政策的主要内容是恢复生产,与材料无关,排除A项;材料强调的是当时西汉朝廷面临地方势力膨胀的隐患,国力日趋强盛与材料主旨不符,排除C项;大一统的制度优势初显与材料不符,排除D项。

4. C 解析:据材料可知,汉武帝将铸币权收归中央,在经济方面加强了中央集权,C项正确;中央统一铸币有助于稳定货币价值,减少因地方私铸货币导致的通货膨胀,在一定程度上减轻了百姓的经济负担,排除A项;限制商人经营范围的是盐铁官营政策,朝廷铸造五铢钱并不能直接限制经营活动范围,排除B项;货币发行方式的改变主要影响的是商业,不能直接体现“重农”理念,排除D项。

5. B 解析:据材料“山海有禁,而民不倾;贵贱有平,而民不疑”“莫之能欺”可知,盐铁专卖政策使得市场秩序得以规范,价格稳定,百姓不再受到欺诈,故选B项;材料未涉及盐铁专卖政策实施后国家的财政收入情况,排除A项;盐铁专卖是政府管控经济的手段,而非政府职能的完善,排除C项;材料强调价格稳定,百姓不再受欺诈,不能引申为物美价廉,排除D项。

6. B 解析:据材料并结合所学知识可知,东汉后期出现外戚宦官交替专权的局面,这一局面的出现导致朝廷政治不稳定性增加,加速了东汉政权的灭亡,故选B项;结合所学知识可知,外戚宦官交替专权的局面,致使东汉后期政治腐朽黑暗,一些正直官员和士人不满现实,品评人物,抨击时政,他们触犯了宦官利益,被诬陷为“党人”,遭到严厉镇压,史称“党锢之祸”,排除A项;外戚专权是君权旁落的反映,皇帝依赖宦官夺回权力正是皇权弱化的结果,外戚和宦官专权使皇权受到挑战,排除C项;唐朝末年出现黄巢起义,排除D项。

7. C 解析:据材料可知,东汉制车轮画像石描绘了多人制作车轮的场景,反映了当时手工业的发展情况,这可以用于研究当时的经济发展概况,C项正确;该画像石并未反映当时诸侯的势力情况,排除A项;材料只是当时生产活动的一个缩影,不能说明中华文化的广泛传播,排除B项;材料并未体现百姓的生活水平较高,排除D项。

8. A 解析:据材料“氾胜之曾仔细观察研究一位农民的种瓠过程,自己还亲手反复做种植试验,终于总结出了一套……‘种瓠法’”可知,氾胜之的“种瓠法”源于他仔细观察研究一位农民的种瓠过程,并亲手反复种植试验,说明《氾胜之书》所记载的农业生产技术源自劳动实践,故选A项。

9. B 解析:据材料并结合所学知识可知,《九章算术》的内容与当时的实际需要密切结合,按爵位分配财产体现了汉朝的爵位继承制度与经济利益和政治利益密切相关,赋役分派涉及国家赋税征收,大型工程劳力的安排涉及国家大型工程的修建,故选B项;材料未将中国古代数学与世界数学发展水平进行对比,无法得出“居世界领先地位”的结论,排除 A项;数学重视逻辑与推理与材料主旨不符,排除C项;材料强调《九章算术》关注赋役分派、大型工程劳力安排等国家进行的政治行为,与商品经济的繁荣无关,排除D项。

10. (1) 途径:谪、募。历史背景:国界日益清晰;频繁的兼并战争;县制的推行;严苛的法律;户籍制度的发展。

(2) 新举措:屯田(屯戍)。历史意义:减轻了政府的经济负担;加强了对西域的统治;推动了西域的发展;促进了民族交融;巩固发展了统一多民族国家;为中外交流奠定基础;为边疆治理提供借鉴。

一、 选择题

1. (2024南通海安期末)据考古发现,汉文帝霸陵地表无封土,墓中陶俑数量众多,陪葬品简朴,无奢侈物件。这与《史记》载“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民”相符。据此可知,汉初( )

A. 注重与民休息 B. 冶炼技术落后

C. 皇权日趋没落 D. 贫富分化严重

2. (2024扬州学测模拟)秦汉以来,儒家思想发生了嬗变,趋向于功利、皇权、等级、秩序,大大迎合了统治者的口味。这使得( )

A. 皇权至上确立 B. 儒学获得尊崇

C. 等级社会出现 D. 民众抛弃儒学

3. (2024镇江期中)下图所示为西汉初期中央和封国力量对比示意图,下列对该图解读合理的是( )

西汉初期中央与封国力量对比示意图

A. 休养生息促成“文景之治” B. 郡国并行制隐患渐显

C. 西汉王朝国力日趋强盛 D. 大一统制度优势初显

4. (2025淮安期末)元鼎四年(公元前113年),汉武帝取消郡国铸钱的权力,统一由朝廷铸造五铢钱,私人铸造难度较大且无利可图,故盗铸之风一时衰息,此后,五铢钱流通于世七百余年。这一举措( )

A. 加重了百姓负担

B. 限制了商人的经营范围

C. 强化了中央集权

D. 彰显了重农抑商的理念

5. (2024徐州七中期中)汉初允许盐铁私营,主要由富商、豪强所控制。他们以利为本,价格自由决定,质量参差不齐,百姓不堪其苦。武帝时实行盐铁专卖,“山海有禁,而民不倾;贵贱有平,而民不疑……虽使五尺童子适市,莫之能欺”。这说明该政策( )

A. 增加了国家的收入 B. 促进了市场秩序的规范

C. 完善了政府的职能 D. 提供了物美价廉的商品

6. (2024无锡江阴六校期中)东汉后期,皇帝大多年幼即位,太后临朝听政,重用外戚的情况严重。皇帝长大后多依靠宦官夺回权力,促使宦官专权的局面出现。这一局面( )

A. 消除了“党锢之祸” B. 加速了东汉政权的灭亡

C. 遏制了皇权弱化的现象 D. 直接引发了黄巢起义

7. (2024南京期末)东汉画像石题材内容包罗万象,技法娴熟老练,艺术水平空前。右图所示为东汉制车轮画像石,该画像石可以研究当时( )

A. 诸侯势力不断膨胀

B. 中华文化广泛传播

C. 社会经济发展状况

D. 百姓生活水平较高 东汉制车轮画像石

8. (2024扬州高邮期中)西汉《氾胜之书》是中国现存最早的一部农书,其作者氾胜之曾仔细观察研究一位农民的种瓠过程,自己还亲手反复做种植试验,终于总结出了一套瓠子种植高产技术,即“种瓠法”。由此可知,该书所记载的农业生产技术应( )

A. 源自劳动实践 B. 依赖于科学理论突破

C. 取决于政府政策 D. 得益于外部技术引进

9. 汉代传世数学文献《九章算术》对盈不足术、按爵位分配财产、赋役分派、大型工程劳力的安排等问题进行了详细的描述,并提出较为有效的解决方式。这说明中国古代数学( )

A. 居世界领先地位 B. 服务于封建国家的需要

C. 重视逻辑与推理 D. 折射出商品经济的繁荣

二、 非选择题

10. (2024徐州期末)阅读材料,回答问题。

材料 春秋战国时期,诸侯国之间的界线日益清晰,边疆安全成为各诸侯国需要关心的问题。秦国在新征服地区设立边县,将设县之地的民众迁徙他处,又迁新民入住。秦国的实边移民途径兼有谪、募两种,二者分别代表着强制与有偿两种方式。其中,“谪”是罪人以谪往边地代替其原有的处罚,秦国罪人谪边规模较大。“募”是以优惠政策吸引民众,是一种次要方式。对于迁入“新地”的百姓,秦国并非弃之不顾,而是将他们编入户籍,统一管理,以开发边地。

西域是汉匈争夺的战略要地,西汉一面徙民稍稍充实,一面在通往西域的道路上广设屯田据点,以军卒屯田。参与屯田的主要是军人,组织程度高,战斗力更强;边地官府无须为他们提供充足的物质条件和训练,只需供给衣食月俸,屯田收入反而可以减轻政府负担。因此,这种方式在应对边疆地区的军事问题时常被采用。武帝以后,汉匈关系趋于缓和,大规模的边疆移民停止,西汉主要依靠屯田支持对西域的经营。依据西北汉简的记载,屯卒经常向当地居民购买粮食。

——摘编自张冠梓《从多元到混一:中国古代实边的演进》

(1) 据材料,指出秦国实边的途径,并结合所学知识分析其历史背景。

(2) 据材料,指出西汉实边的新举措,并结合所学知识说明其历史意义。

第4课 西汉与东汉——统一多民族封

建国家的巩固

1. A 解析:据材料“汉文帝霸陵地表无封土”“陪葬品简朴,无奢侈物件”“不治坟,欲为省,毋烦民”并结合所学知识可知,汉文帝提倡勤俭治国,其陵墓也以简朴为基调,与注重与民休息相符,故选A项;材料未涉及冶炼技术的相关信息,排除B项;“日趋没落”不符合史实,汉初皇权加强,排除C项;仅从汉文帝霸陵的陪葬品情况,无法得出“贫富分化严重”的结论,排除D项。

2. B 解析:据材料并结合所学知识可知,儒家思想演变的内容迎合了统治者的需要,由此使得儒学受到统治者的重视,成为封建社会的正统思想,B项正确;皇权至上的确立是在秦朝,排除A项;等级社会在儒家思想嬗变之前就已出现,排除C项;材料并未表明儒学被民众抛弃,排除D项。

3. B 解析:据材料可知,封国人口数量多于中央人口数量,封国辖郡数量多于中央辖郡数量,结合所学知识可知,西汉初期实行郡国并行制,诸侯国的势力较大,影响力增大,一定程度上威胁了中央集权,说明郡国并行制隐患渐显,故选B项;汉初休养生息政策的主要内容是恢复生产,与材料无关,排除A项;材料强调的是当时西汉朝廷面临地方势力膨胀的隐患,国力日趋强盛与材料主旨不符,排除C项;大一统的制度优势初显与材料不符,排除D项。

4. C 解析:据材料可知,汉武帝将铸币权收归中央,在经济方面加强了中央集权,C项正确;中央统一铸币有助于稳定货币价值,减少因地方私铸货币导致的通货膨胀,在一定程度上减轻了百姓的经济负担,排除A项;限制商人经营范围的是盐铁官营政策,朝廷铸造五铢钱并不能直接限制经营活动范围,排除B项;货币发行方式的改变主要影响的是商业,不能直接体现“重农”理念,排除D项。

5. B 解析:据材料“山海有禁,而民不倾;贵贱有平,而民不疑”“莫之能欺”可知,盐铁专卖政策使得市场秩序得以规范,价格稳定,百姓不再受到欺诈,故选B项;材料未涉及盐铁专卖政策实施后国家的财政收入情况,排除A项;盐铁专卖是政府管控经济的手段,而非政府职能的完善,排除C项;材料强调价格稳定,百姓不再受欺诈,不能引申为物美价廉,排除D项。

6. B 解析:据材料并结合所学知识可知,东汉后期出现外戚宦官交替专权的局面,这一局面的出现导致朝廷政治不稳定性增加,加速了东汉政权的灭亡,故选B项;结合所学知识可知,外戚宦官交替专权的局面,致使东汉后期政治腐朽黑暗,一些正直官员和士人不满现实,品评人物,抨击时政,他们触犯了宦官利益,被诬陷为“党人”,遭到严厉镇压,史称“党锢之祸”,排除A项;外戚专权是君权旁落的反映,皇帝依赖宦官夺回权力正是皇权弱化的结果,外戚和宦官专权使皇权受到挑战,排除C项;唐朝末年出现黄巢起义,排除D项。

7. C 解析:据材料可知,东汉制车轮画像石描绘了多人制作车轮的场景,反映了当时手工业的发展情况,这可以用于研究当时的经济发展概况,C项正确;该画像石并未反映当时诸侯的势力情况,排除A项;材料只是当时生产活动的一个缩影,不能说明中华文化的广泛传播,排除B项;材料并未体现百姓的生活水平较高,排除D项。

8. A 解析:据材料“氾胜之曾仔细观察研究一位农民的种瓠过程,自己还亲手反复做种植试验,终于总结出了一套……‘种瓠法’”可知,氾胜之的“种瓠法”源于他仔细观察研究一位农民的种瓠过程,并亲手反复种植试验,说明《氾胜之书》所记载的农业生产技术源自劳动实践,故选A项。

9. B 解析:据材料并结合所学知识可知,《九章算术》的内容与当时的实际需要密切结合,按爵位分配财产体现了汉朝的爵位继承制度与经济利益和政治利益密切相关,赋役分派涉及国家赋税征收,大型工程劳力的安排涉及国家大型工程的修建,故选B项;材料未将中国古代数学与世界数学发展水平进行对比,无法得出“居世界领先地位”的结论,排除 A项;数学重视逻辑与推理与材料主旨不符,排除C项;材料强调《九章算术》关注赋役分派、大型工程劳力安排等国家进行的政治行为,与商品经济的繁荣无关,排除D项。

10. (1) 途径:谪、募。历史背景:国界日益清晰;频繁的兼并战争;县制的推行;严苛的法律;户籍制度的发展。

(2) 新举措:屯田(屯戍)。历史意义:减轻了政府的经济负担;加强了对西域的统治;推动了西域的发展;促进了民族交融;巩固发展了统一多民族国家;为中外交流奠定基础;为边疆治理提供借鉴。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进