第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 127.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 09:03:19 | ||

图片预览

文档简介

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

一、 选择题

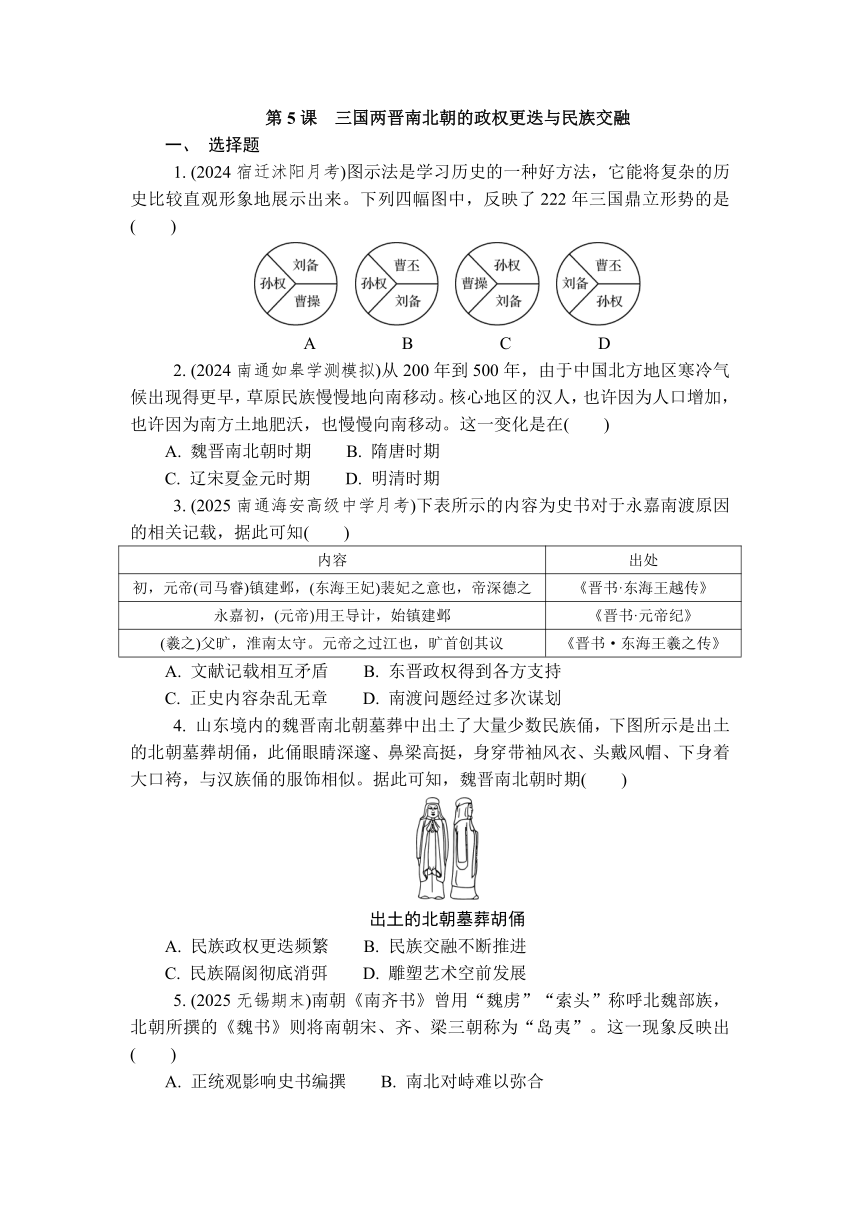

1. (2024宿迁沭阳月考)图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史比较直观形象地展示出来。下列四幅图中,反映了222年三国鼎立形势的是( )

A B C D

2. (2024南通如皋学测模拟)从200年到500年,由于中国北方地区寒冷气候出现得更早,草原民族慢慢地向南移动。核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动。这一变化是在( )

A. 魏晋南北朝时期 B. 隋唐时期

C. 辽宋夏金元时期 D. 明清时期

3. (2025南通海安高级中学月考)下表所示的内容为史书对于永嘉南渡原因的相关记载,据此可知( )

内容 出处

初,元帝(司马睿)镇建邺,(东海王妃)裴妃之意也,帝深德之 《晋书·东海王越传》

永嘉初,(元帝)用王导计,始镇建邺 《晋书·元帝纪》

(羲之)父旷,淮南太守。元帝之过江也,旷首创其议 《晋书·东海王羲之传》

A. 文献记载相互矛盾 B. 东晋政权得到各方支持

C. 正史内容杂乱无章 D. 南渡问题经过多次谋划

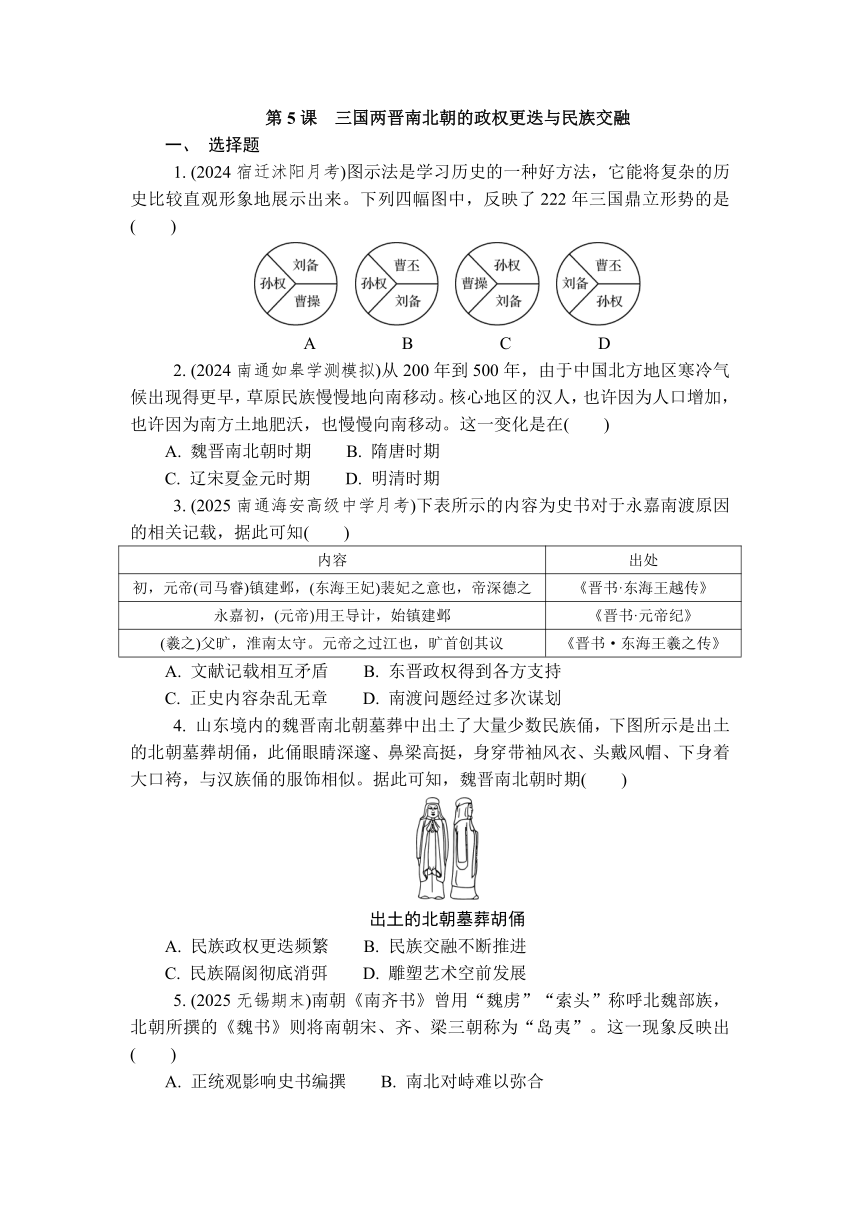

4. 山东境内的魏晋南北朝墓葬中出土了大量少数民族俑,下图所示是出土的北朝墓葬胡俑,此俑眼睛深邃、鼻梁高挺,身穿带袖风衣、头戴风帽、下身着大口袴,与汉族俑的服饰相似。据此可知,魏晋南北朝时期( )

出土的北朝墓葬胡俑

A. 民族政权更迭频繁 B. 民族交融不断推进

C. 民族隔阂彻底消弭 D. 雕塑艺术空前发展

5. (2025无锡期末)南朝《南齐书》曾用“魏虏”“索头”称呼北魏部族,北朝所撰的《魏书》则将南朝宋、齐、梁三朝称为“岛夷”。这一现象反映出( )

A. 正统观影响史书编撰 B. 南北对峙难以弥合

C. 民族称呼呈现多样化 D. 民族矛盾非常尖锐

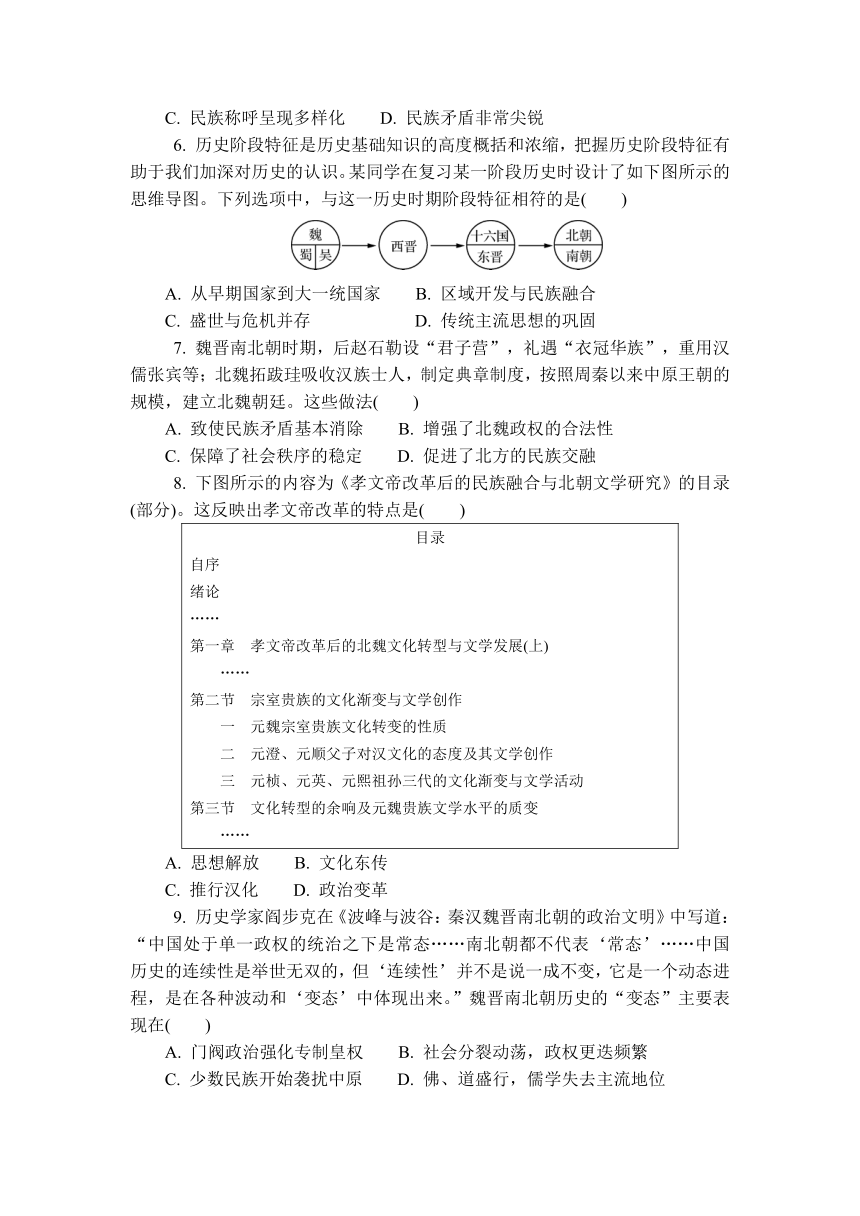

6. 历史阶段特征是历史基础知识的高度概括和浓缩,把握历史阶段特征有助于我们加深对历史的认识。某同学在复习某一阶段历史时设计了如下图所示的思维导图。下列选项中,与这一历史时期阶段特征相符的是( )

A. 从早期国家到大一统国家 B. 区域开发与民族融合

C. 盛世与危机并存 D. 传统主流思想的巩固

7. 魏晋南北朝时期,后赵石勒设“君子营”,礼遇“衣冠华族”,重用汉儒张宾等;北魏拓跋珪吸收汉族士人,制定典章制度,按照周秦以来中原王朝的规模,建立北魏朝廷。这些做法( )

A. 致使民族矛盾基本消除 B. 增强了北魏政权的合法性

C. 保障了社会秩序的稳定 D. 促进了北方的民族交融

8. 下图所示的内容为《孝文帝改革后的民族融合与北朝文学研究》的目录(部分)。这反映出孝文帝改革的特点是( )

目录 自序 绪论 …… 第一章 孝文帝改革后的北魏文化转型与文学发展(上) …… 第二节 宗室贵族的文化渐变与文学创作 一 元魏宗室贵族文化转变的性质 二 元澄、元顺父子对汉文化的态度及其文学创作 三 元桢、元英、元熙祖孙三代的文化渐变与文学活动 第三节 文化转型的余响及元魏贵族文学水平的质变 ……

思想解放 B. 文化东传

C. 推行汉化 D. 政治变革

9. 历史学家阎步克在《波峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明》中写道:“中国处于单一政权的统治之下是常态……南北朝都不代表‘常态’……中国历史的连续性是举世无双的,但‘连续性’并不是说一成不变,它是一个动态进程,是在各种波动和‘变态’中体现出来。”魏晋南北朝历史的“变态”主要表现在( )

A. 门阀政治强化专制皇权 B. 社会分裂动荡,政权更迭频繁

C. 少数民族开始袭扰中原 D. 佛、道盛行,儒学失去主流地位

二、 非选择题

10. 阅读材料,回答问题。

材料 西晋末年,战争、瘟疫、蝗灾、饥馑接踵而至,西晋王朝疲于奔命。及惠帝之后,政权陵夷,至于永嘉,丧乱弥甚。雍州以东,人多饥乏,更相鬻卖,流尸满河,白骨蔽野。渡江之后,东晋王朝喘息渐定,尤其是淝水之战奠定了南北朝隔江对峙的格局。这些移民的到来为荆州成为上流雄镇奠定了坚实的人口基础,也进一步提升了荆州“据上流,握强兵”的重要性。同时,荆州北方有山水纵横的汉水流域作为与进据中原之异族分庭抗礼的缓冲地带,远离战争袭扰,移民得以在较为稳定的环境下从事农业生产。经过长期的农业开发,江南不再是令人望而生畏的瘴疠之地,实已发展为瓜果飘香、良田美池的富有之地,粮食产量大为增加。大批移民流落江南,发展农业,提高了江南经济文化水平,为以后“中国的政治权力常在北方,而文化与经济的‘中原’则俨然以南方为重心”奠定了基础。

——摘编自樊良树《永嘉南渡后江南农业开发概论》

(1) 据材料,概括永嘉南渡的历史背景,并结合所学知识指出南渡后南方农业经济发展的表现。

(2) 据材料并结合所学知识,分析永嘉南渡对当时经济、政治、文化格局产生的影响。

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

一、 选择题

1. (2024宿迁沭阳月考)图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史比较直观形象地展示出来。下列四幅图中,反映了222年三国鼎立形势的是( )

A B C D

2. (2024南通如皋学测模拟)从200年到500年,由于中国北方地区寒冷气候出现得更早,草原民族慢慢地向南移动。核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动。这一变化是在( )

A. 魏晋南北朝时期 B. 隋唐时期

C. 辽宋夏金元时期 D. 明清时期

3. (2025南通海安高级中学月考)下表所示的内容为史书对于永嘉南渡原因的相关记载,据此可知( )

内容 出处

初,元帝(司马睿)镇建邺,(东海王妃)裴妃之意也,帝深德之 《晋书·东海王越传》

永嘉初,(元帝)用王导计,始镇建邺 《晋书·元帝纪》

(羲之)父旷,淮南太守。元帝之过江也,旷首创其议 《晋书·东海王羲之传》

A. 文献记载相互矛盾 B. 东晋政权得到各方支持

C. 正史内容杂乱无章 D. 南渡问题经过多次谋划

4. 山东境内的魏晋南北朝墓葬中出土了大量少数民族俑,下图所示是出土的北朝墓葬胡俑,此俑眼睛深邃、鼻梁高挺,身穿带袖风衣、头戴风帽、下身着大口袴,与汉族俑的服饰相似。据此可知,魏晋南北朝时期( )

出土的北朝墓葬胡俑

A. 民族政权更迭频繁 B. 民族交融不断推进

C. 民族隔阂彻底消弭 D. 雕塑艺术空前发展

5. (2025无锡期末)南朝《南齐书》曾用“魏虏”“索头”称呼北魏部族,北朝所撰的《魏书》则将南朝宋、齐、梁三朝称为“岛夷”。这一现象反映出( )

A. 正统观影响史书编撰 B. 南北对峙难以弥合

C. 民族称呼呈现多样化 D. 民族矛盾非常尖锐

6. 历史阶段特征是历史基础知识的高度概括和浓缩,把握历史阶段特征有助于我们加深对历史的认识。某同学在复习某一阶段历史时设计了如下图所示的思维导图。下列选项中,与这一历史时期阶段特征相符的是( )

A. 从早期国家到大一统国家 B. 区域开发与民族融合

C. 盛世与危机并存 D. 传统主流思想的巩固

7. 魏晋南北朝时期,后赵石勒设“君子营”,礼遇“衣冠华族”,重用汉儒张宾等;北魏拓跋珪吸收汉族士人,制定典章制度,按照周秦以来中原王朝的规模,建立北魏朝廷。这些做法( )

A. 致使民族矛盾基本消除 B. 增强了北魏政权的合法性

C. 保障了社会秩序的稳定 D. 促进了北方的民族交融

8. 下图所示的内容为《孝文帝改革后的民族融合与北朝文学研究》的目录(部分)。这反映出孝文帝改革的特点是( )

目录 自序 绪论 …… 第一章 孝文帝改革后的北魏文化转型与文学发展(上) …… 第二节 宗室贵族的文化渐变与文学创作 一 元魏宗室贵族文化转变的性质 二 元澄、元顺父子对汉文化的态度及其文学创作 三 元桢、元英、元熙祖孙三代的文化渐变与文学活动 第三节 文化转型的余响及元魏贵族文学水平的质变 ……

思想解放 B. 文化东传

C. 推行汉化 D. 政治变革

9. 历史学家阎步克在《波峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明》中写道:“中国处于单一政权的统治之下是常态……南北朝都不代表‘常态’……中国历史的连续性是举世无双的,但‘连续性’并不是说一成不变,它是一个动态进程,是在各种波动和‘变态’中体现出来。”魏晋南北朝历史的“变态”主要表现在( )

A. 门阀政治强化专制皇权 B. 社会分裂动荡,政权更迭频繁

C. 少数民族开始袭扰中原 D. 佛、道盛行,儒学失去主流地位

二、 非选择题

10. 阅读材料,回答问题。

材料 西晋末年,战争、瘟疫、蝗灾、饥馑接踵而至,西晋王朝疲于奔命。及惠帝之后,政权陵夷,至于永嘉,丧乱弥甚。雍州以东,人多饥乏,更相鬻卖,流尸满河,白骨蔽野。渡江之后,东晋王朝喘息渐定,尤其是淝水之战奠定了南北朝隔江对峙的格局。这些移民的到来为荆州成为上流雄镇奠定了坚实的人口基础,也进一步提升了荆州“据上流,握强兵”的重要性。同时,荆州北方有山水纵横的汉水流域作为与进据中原之异族分庭抗礼的缓冲地带,远离战争袭扰,移民得以在较为稳定的环境下从事农业生产。经过长期的农业开发,江南不再是令人望而生畏的瘴疠之地,实已发展为瓜果飘香、良田美池的富有之地,粮食产量大为增加。大批移民流落江南,发展农业,提高了江南经济文化水平,为以后“中国的政治权力常在北方,而文化与经济的‘中原’则俨然以南方为重心”奠定了基础。

——摘编自樊良树《永嘉南渡后江南农业开发概论》

(1) 据材料,概括永嘉南渡的历史背景,并结合所学知识指出南渡后南方农业经济发展的表现。

(2) 据材料并结合所学知识,分析永嘉南渡对当时经济、政治、文化格局产生的影响。

第5课 三国两晋南北朝的政权

更迭与民族交融

1. D

2. A 解析:结合所学知识可知,220—500年处于我国的魏晋南北朝时期,人口由北方流动到南方,促进了江南地区的开发,A项正确。

3. D 解析:据材料可知,三则史料分别将南渡决策归因于裴妃建议、王导计策和王旷首倡,说明南渡问题经过多方势力多次谋划,并非单一因素促成,D项正确;材料中的文献记载角度不同,但未构成实质矛盾(均为司马睿集团内部决策),排除A项;材料未体现“各方支持”,排除B项;“正史内容杂乱无章”说法错误,正史内容虽多元但逻辑清晰(均指向南渡决策),排除C项。

4. B 解析:据材料并结合所学知识可知,随着民族交融的不断加深,一些中原地区的墓葬也会有一些少数民族俑,这些俑大多身着与汉族俑相似的服饰,体现了少数民族与汉族之间的相互交融,故选B项;材料并未涉及魏晋南北朝政权更迭频繁的信息,排除A项;“彻底消弭”的说法过于绝对,排除C项;材料并未介绍少数民族俑的制作过程和具体工艺,而且随葬俑属于葬器,不能作为社会雕塑艺术发展的突出代表,排除D项。

5. A 解析:结合所学知识可知,南北朝对峙期间,双方都认为自己是正统,对方是蛮夷,这种正统观影响了史书的编纂,才会出现材料中相互贬低的称呼,故选A项;材料主要体现的是史书编撰中的称呼问题,不能直接得出“南北对峙难以弥合”或者“民族矛盾非常尖锐”的结论,排除B、D两项;材料反映的是双方争论中的贬低和偏见,并非民族称呼多样化,排除C项。

6. B 解析:据材料可知,此时为三国两晋南北朝时期,这一时期北方战乱,少数民族内迁,客观上促进民族融合,同时北方人口大量南迁,推动江南地区的经济开发,故选 B项;秦朝建立了统一多民族国家,排除A项;清朝前中期,鼎盛与危机并存,排除C项;结合所学知识可知,传统主流思想强调儒学,而三国两晋南北朝时期,儒学的正统地位受到佛教、道教的冲击,因此并非巩固,排除D项。

7. D 解析:据材料“后赵石勒……重用汉儒”“北魏拓跋珪吸收汉族士人……中原王朝的规模”可知,魏晋南北朝时期,北方少数民族政权吸收汉族文化,推动了北方少数民族的汉化,有利于北方的民族交融,故选D项;魏晋南北朝时期的民族矛盾长期存在,排除A项;魏晋时期,少数民族政权统治者吸收汉族制度文化等巩固统治,这与政权合法性关系不大,排除B项;“保障了”说法过于绝对,排除C项。

8. C 解析:据材料“北魏文化转型”“元澄、元顺父子对汉文化的态度”并结合所学知识可知,这反映出孝文帝改革推行汉化的特点,C项正确;材料不能说明北魏孝文帝改革具有思想解放的特点,排除A项;文化东传与材料无关,排除B项;政治变革与《孝文帝改革后的民族融合与北朝文学研究》的研究内容不符,排除D项。

9. B 解析:结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,南北政权对峙,民族政权建立,更迭频繁,社会分裂动荡,B项正确;门阀政治弱化了专制皇权,排除A项;少数民族在魏晋南北朝之前就已经袭扰中原,排除C项;儒学在魏晋南北朝时期受到道教和佛教的冲击,但并未失去主流地位,排除D项。

10. (1) 历史背景:天灾、人祸造成社会动荡;百姓为逃避战乱,被迫南迁。表现:农业人口增加;江南地区得到进一步开发;粮食产量增加;经济文化水平提高。

(2) 影响:经济上,促进了江南地区的开发,推动经济重心南移;政治上,巩固了南方的统治,维护了社会的稳定;文化上,促进南方文化的发展,推动文化重心的南移。

一、 选择题

1. (2024宿迁沭阳月考)图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史比较直观形象地展示出来。下列四幅图中,反映了222年三国鼎立形势的是( )

A B C D

2. (2024南通如皋学测模拟)从200年到500年,由于中国北方地区寒冷气候出现得更早,草原民族慢慢地向南移动。核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动。这一变化是在( )

A. 魏晋南北朝时期 B. 隋唐时期

C. 辽宋夏金元时期 D. 明清时期

3. (2025南通海安高级中学月考)下表所示的内容为史书对于永嘉南渡原因的相关记载,据此可知( )

内容 出处

初,元帝(司马睿)镇建邺,(东海王妃)裴妃之意也,帝深德之 《晋书·东海王越传》

永嘉初,(元帝)用王导计,始镇建邺 《晋书·元帝纪》

(羲之)父旷,淮南太守。元帝之过江也,旷首创其议 《晋书·东海王羲之传》

A. 文献记载相互矛盾 B. 东晋政权得到各方支持

C. 正史内容杂乱无章 D. 南渡问题经过多次谋划

4. 山东境内的魏晋南北朝墓葬中出土了大量少数民族俑,下图所示是出土的北朝墓葬胡俑,此俑眼睛深邃、鼻梁高挺,身穿带袖风衣、头戴风帽、下身着大口袴,与汉族俑的服饰相似。据此可知,魏晋南北朝时期( )

出土的北朝墓葬胡俑

A. 民族政权更迭频繁 B. 民族交融不断推进

C. 民族隔阂彻底消弭 D. 雕塑艺术空前发展

5. (2025无锡期末)南朝《南齐书》曾用“魏虏”“索头”称呼北魏部族,北朝所撰的《魏书》则将南朝宋、齐、梁三朝称为“岛夷”。这一现象反映出( )

A. 正统观影响史书编撰 B. 南北对峙难以弥合

C. 民族称呼呈现多样化 D. 民族矛盾非常尖锐

6. 历史阶段特征是历史基础知识的高度概括和浓缩,把握历史阶段特征有助于我们加深对历史的认识。某同学在复习某一阶段历史时设计了如下图所示的思维导图。下列选项中,与这一历史时期阶段特征相符的是( )

A. 从早期国家到大一统国家 B. 区域开发与民族融合

C. 盛世与危机并存 D. 传统主流思想的巩固

7. 魏晋南北朝时期,后赵石勒设“君子营”,礼遇“衣冠华族”,重用汉儒张宾等;北魏拓跋珪吸收汉族士人,制定典章制度,按照周秦以来中原王朝的规模,建立北魏朝廷。这些做法( )

A. 致使民族矛盾基本消除 B. 增强了北魏政权的合法性

C. 保障了社会秩序的稳定 D. 促进了北方的民族交融

8. 下图所示的内容为《孝文帝改革后的民族融合与北朝文学研究》的目录(部分)。这反映出孝文帝改革的特点是( )

目录 自序 绪论 …… 第一章 孝文帝改革后的北魏文化转型与文学发展(上) …… 第二节 宗室贵族的文化渐变与文学创作 一 元魏宗室贵族文化转变的性质 二 元澄、元顺父子对汉文化的态度及其文学创作 三 元桢、元英、元熙祖孙三代的文化渐变与文学活动 第三节 文化转型的余响及元魏贵族文学水平的质变 ……

思想解放 B. 文化东传

C. 推行汉化 D. 政治变革

9. 历史学家阎步克在《波峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明》中写道:“中国处于单一政权的统治之下是常态……南北朝都不代表‘常态’……中国历史的连续性是举世无双的,但‘连续性’并不是说一成不变,它是一个动态进程,是在各种波动和‘变态’中体现出来。”魏晋南北朝历史的“变态”主要表现在( )

A. 门阀政治强化专制皇权 B. 社会分裂动荡,政权更迭频繁

C. 少数民族开始袭扰中原 D. 佛、道盛行,儒学失去主流地位

二、 非选择题

10. 阅读材料,回答问题。

材料 西晋末年,战争、瘟疫、蝗灾、饥馑接踵而至,西晋王朝疲于奔命。及惠帝之后,政权陵夷,至于永嘉,丧乱弥甚。雍州以东,人多饥乏,更相鬻卖,流尸满河,白骨蔽野。渡江之后,东晋王朝喘息渐定,尤其是淝水之战奠定了南北朝隔江对峙的格局。这些移民的到来为荆州成为上流雄镇奠定了坚实的人口基础,也进一步提升了荆州“据上流,握强兵”的重要性。同时,荆州北方有山水纵横的汉水流域作为与进据中原之异族分庭抗礼的缓冲地带,远离战争袭扰,移民得以在较为稳定的环境下从事农业生产。经过长期的农业开发,江南不再是令人望而生畏的瘴疠之地,实已发展为瓜果飘香、良田美池的富有之地,粮食产量大为增加。大批移民流落江南,发展农业,提高了江南经济文化水平,为以后“中国的政治权力常在北方,而文化与经济的‘中原’则俨然以南方为重心”奠定了基础。

——摘编自樊良树《永嘉南渡后江南农业开发概论》

(1) 据材料,概括永嘉南渡的历史背景,并结合所学知识指出南渡后南方农业经济发展的表现。

(2) 据材料并结合所学知识,分析永嘉南渡对当时经济、政治、文化格局产生的影响。

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

一、 选择题

1. (2024宿迁沭阳月考)图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史比较直观形象地展示出来。下列四幅图中,反映了222年三国鼎立形势的是( )

A B C D

2. (2024南通如皋学测模拟)从200年到500年,由于中国北方地区寒冷气候出现得更早,草原民族慢慢地向南移动。核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动。这一变化是在( )

A. 魏晋南北朝时期 B. 隋唐时期

C. 辽宋夏金元时期 D. 明清时期

3. (2025南通海安高级中学月考)下表所示的内容为史书对于永嘉南渡原因的相关记载,据此可知( )

内容 出处

初,元帝(司马睿)镇建邺,(东海王妃)裴妃之意也,帝深德之 《晋书·东海王越传》

永嘉初,(元帝)用王导计,始镇建邺 《晋书·元帝纪》

(羲之)父旷,淮南太守。元帝之过江也,旷首创其议 《晋书·东海王羲之传》

A. 文献记载相互矛盾 B. 东晋政权得到各方支持

C. 正史内容杂乱无章 D. 南渡问题经过多次谋划

4. 山东境内的魏晋南北朝墓葬中出土了大量少数民族俑,下图所示是出土的北朝墓葬胡俑,此俑眼睛深邃、鼻梁高挺,身穿带袖风衣、头戴风帽、下身着大口袴,与汉族俑的服饰相似。据此可知,魏晋南北朝时期( )

出土的北朝墓葬胡俑

A. 民族政权更迭频繁 B. 民族交融不断推进

C. 民族隔阂彻底消弭 D. 雕塑艺术空前发展

5. (2025无锡期末)南朝《南齐书》曾用“魏虏”“索头”称呼北魏部族,北朝所撰的《魏书》则将南朝宋、齐、梁三朝称为“岛夷”。这一现象反映出( )

A. 正统观影响史书编撰 B. 南北对峙难以弥合

C. 民族称呼呈现多样化 D. 民族矛盾非常尖锐

6. 历史阶段特征是历史基础知识的高度概括和浓缩,把握历史阶段特征有助于我们加深对历史的认识。某同学在复习某一阶段历史时设计了如下图所示的思维导图。下列选项中,与这一历史时期阶段特征相符的是( )

A. 从早期国家到大一统国家 B. 区域开发与民族融合

C. 盛世与危机并存 D. 传统主流思想的巩固

7. 魏晋南北朝时期,后赵石勒设“君子营”,礼遇“衣冠华族”,重用汉儒张宾等;北魏拓跋珪吸收汉族士人,制定典章制度,按照周秦以来中原王朝的规模,建立北魏朝廷。这些做法( )

A. 致使民族矛盾基本消除 B. 增强了北魏政权的合法性

C. 保障了社会秩序的稳定 D. 促进了北方的民族交融

8. 下图所示的内容为《孝文帝改革后的民族融合与北朝文学研究》的目录(部分)。这反映出孝文帝改革的特点是( )

目录 自序 绪论 …… 第一章 孝文帝改革后的北魏文化转型与文学发展(上) …… 第二节 宗室贵族的文化渐变与文学创作 一 元魏宗室贵族文化转变的性质 二 元澄、元顺父子对汉文化的态度及其文学创作 三 元桢、元英、元熙祖孙三代的文化渐变与文学活动 第三节 文化转型的余响及元魏贵族文学水平的质变 ……

思想解放 B. 文化东传

C. 推行汉化 D. 政治变革

9. 历史学家阎步克在《波峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明》中写道:“中国处于单一政权的统治之下是常态……南北朝都不代表‘常态’……中国历史的连续性是举世无双的,但‘连续性’并不是说一成不变,它是一个动态进程,是在各种波动和‘变态’中体现出来。”魏晋南北朝历史的“变态”主要表现在( )

A. 门阀政治强化专制皇权 B. 社会分裂动荡,政权更迭频繁

C. 少数民族开始袭扰中原 D. 佛、道盛行,儒学失去主流地位

二、 非选择题

10. 阅读材料,回答问题。

材料 西晋末年,战争、瘟疫、蝗灾、饥馑接踵而至,西晋王朝疲于奔命。及惠帝之后,政权陵夷,至于永嘉,丧乱弥甚。雍州以东,人多饥乏,更相鬻卖,流尸满河,白骨蔽野。渡江之后,东晋王朝喘息渐定,尤其是淝水之战奠定了南北朝隔江对峙的格局。这些移民的到来为荆州成为上流雄镇奠定了坚实的人口基础,也进一步提升了荆州“据上流,握强兵”的重要性。同时,荆州北方有山水纵横的汉水流域作为与进据中原之异族分庭抗礼的缓冲地带,远离战争袭扰,移民得以在较为稳定的环境下从事农业生产。经过长期的农业开发,江南不再是令人望而生畏的瘴疠之地,实已发展为瓜果飘香、良田美池的富有之地,粮食产量大为增加。大批移民流落江南,发展农业,提高了江南经济文化水平,为以后“中国的政治权力常在北方,而文化与经济的‘中原’则俨然以南方为重心”奠定了基础。

——摘编自樊良树《永嘉南渡后江南农业开发概论》

(1) 据材料,概括永嘉南渡的历史背景,并结合所学知识指出南渡后南方农业经济发展的表现。

(2) 据材料并结合所学知识,分析永嘉南渡对当时经济、政治、文化格局产生的影响。

第5课 三国两晋南北朝的政权

更迭与民族交融

1. D

2. A 解析:结合所学知识可知,220—500年处于我国的魏晋南北朝时期,人口由北方流动到南方,促进了江南地区的开发,A项正确。

3. D 解析:据材料可知,三则史料分别将南渡决策归因于裴妃建议、王导计策和王旷首倡,说明南渡问题经过多方势力多次谋划,并非单一因素促成,D项正确;材料中的文献记载角度不同,但未构成实质矛盾(均为司马睿集团内部决策),排除A项;材料未体现“各方支持”,排除B项;“正史内容杂乱无章”说法错误,正史内容虽多元但逻辑清晰(均指向南渡决策),排除C项。

4. B 解析:据材料并结合所学知识可知,随着民族交融的不断加深,一些中原地区的墓葬也会有一些少数民族俑,这些俑大多身着与汉族俑相似的服饰,体现了少数民族与汉族之间的相互交融,故选B项;材料并未涉及魏晋南北朝政权更迭频繁的信息,排除A项;“彻底消弭”的说法过于绝对,排除C项;材料并未介绍少数民族俑的制作过程和具体工艺,而且随葬俑属于葬器,不能作为社会雕塑艺术发展的突出代表,排除D项。

5. A 解析:结合所学知识可知,南北朝对峙期间,双方都认为自己是正统,对方是蛮夷,这种正统观影响了史书的编纂,才会出现材料中相互贬低的称呼,故选A项;材料主要体现的是史书编撰中的称呼问题,不能直接得出“南北对峙难以弥合”或者“民族矛盾非常尖锐”的结论,排除B、D两项;材料反映的是双方争论中的贬低和偏见,并非民族称呼多样化,排除C项。

6. B 解析:据材料可知,此时为三国两晋南北朝时期,这一时期北方战乱,少数民族内迁,客观上促进民族融合,同时北方人口大量南迁,推动江南地区的经济开发,故选 B项;秦朝建立了统一多民族国家,排除A项;清朝前中期,鼎盛与危机并存,排除C项;结合所学知识可知,传统主流思想强调儒学,而三国两晋南北朝时期,儒学的正统地位受到佛教、道教的冲击,因此并非巩固,排除D项。

7. D 解析:据材料“后赵石勒……重用汉儒”“北魏拓跋珪吸收汉族士人……中原王朝的规模”可知,魏晋南北朝时期,北方少数民族政权吸收汉族文化,推动了北方少数民族的汉化,有利于北方的民族交融,故选D项;魏晋南北朝时期的民族矛盾长期存在,排除A项;魏晋时期,少数民族政权统治者吸收汉族制度文化等巩固统治,这与政权合法性关系不大,排除B项;“保障了”说法过于绝对,排除C项。

8. C 解析:据材料“北魏文化转型”“元澄、元顺父子对汉文化的态度”并结合所学知识可知,这反映出孝文帝改革推行汉化的特点,C项正确;材料不能说明北魏孝文帝改革具有思想解放的特点,排除A项;文化东传与材料无关,排除B项;政治变革与《孝文帝改革后的民族融合与北朝文学研究》的研究内容不符,排除D项。

9. B 解析:结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,南北政权对峙,民族政权建立,更迭频繁,社会分裂动荡,B项正确;门阀政治弱化了专制皇权,排除A项;少数民族在魏晋南北朝之前就已经袭扰中原,排除C项;儒学在魏晋南北朝时期受到道教和佛教的冲击,但并未失去主流地位,排除D项。

10. (1) 历史背景:天灾、人祸造成社会动荡;百姓为逃避战乱,被迫南迁。表现:农业人口增加;江南地区得到进一步开发;粮食产量增加;经济文化水平提高。

(2) 影响:经济上,促进了江南地区的开发,推动经济重心南移;政治上,巩固了南方的统治,维护了社会的稳定;文化上,促进南方文化的发展,推动文化重心的南移。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进