第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 综合评价(含答案)2025-2026学年高中历史统编版必修上

文档属性

| 名称 | 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 综合评价(含答案)2025-2026学年高中历史统编版必修上 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二单元综合评价

时间:45分钟 分值:100分

一、 选择题(共20题,每题4分,计80分)

1. (2024扬州期末)某学者在分析西晋灭亡的原因时指出,司马炎袭位是依靠门资,平吴之后更是耽于游宴;他重用的“八公”也不过是攀龙附凤、阿意苟合之人。该学者意在批评西晋( )

A. 崇尚清谈 B. 制度僵化

C. 政治腐败 D. 士族专权

2. 491年,孝文帝决定重修庙号。他指出:率领拓跋鲜卑迈入中原的道武帝拓跋珪才是北魏政权真正意义上的创立者,其成就远非草原时代的首领拓跋郁律所能及,故以太祖作为拓跋珪的庙号。孝文帝此举旨在( )

A. 削弱传统政治势力 B. 促成胡汉民族和解

C. 推行中原文化制度 D. 确立儒家正统观念

3. (2024南通月考)北魏孝文帝下诏,“农时要月,民须肆力,其敕天下,勿使有留狱久囚”,“宜随轻重决遣,以赴耕耘之业”。孝文帝遣囚赴农的举措( )

A. 意在塑造北魏正统形象 B. 助推南北民族大交融

C. 促进了江南地区经济的开发 D. 致力于发展农业生产

4. (2024连云港东海期中)隋朝开通的大运河,贯通南北,对巩固统一、促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展,起了重要作用。该段内容描述的是( )

A. 运河开通的背景 B. 运河开通的过程

C. 运河开通的意义 D. 运河开通的条件

5. (2024南通海安高级中学月考)武则天临朝称制之初,政敌众多,迫切需要通过多种渠道了解各方面信息。于是,武则天接受鱼保家的建议,铸铜匦,四面分别涂以青、丹、白、黑四色,各有投信开口,由谏议大夫、补阙、拾遗中一人负责,称为“知匦使”。投匦制度的设立( )

A. 有利于君主控制朝政 B. 有效保证了吏治清明

C. 扩大了官员的监察职能 D. 提升了官员的执政素质

6. (2025徐州期末)唐太宗鼓励各族官员学习儒家文化。国子监招收学生不限民族,学生涵盖了中原地区的汉族、西南的吐蕃、西北的高昌等。在地方,郡学为少数民族入学的子弟提供了学习和生活上的帮助。这些举措( )

A. 确立了儒家思想的统治地位

B. 扩大了中华文明的对外影响

C. 加强了中央对地方的直接管理

D. 促进了地区交流和民族交融

7. 唐玄宗于开元二十六年正式在皇宫内设立了翰林学士院,选任擅长文学的亲信充任翰林学士。翰林学士没有专门的办公场所和属员,不计官阶品秩,主要负责起草军国大事的诏制,而中书省官员则负责起草对一般臣僚的任免及例行文告。唐代翰林院的设立( )

A. 提高了三省的工作效率 B. 实现了行政权的合理分工

C. 扩大了任用宰相的范围 D. 加强了皇帝对朝政的控制

8. (2024扬州高邮期中)唐朝的三省六部制职责明确、组织完整,三省六部既分别有独立的官署,又有明确的统隶关系,这改变了长期存在的“三公”“九卿”职权笼统、施政混乱的现象。这表明三省六部制的实行( )

A. 规范了国家行政 B. 形成了官僚政治

C. 保障了吏治清明 D. 消除了决策失误

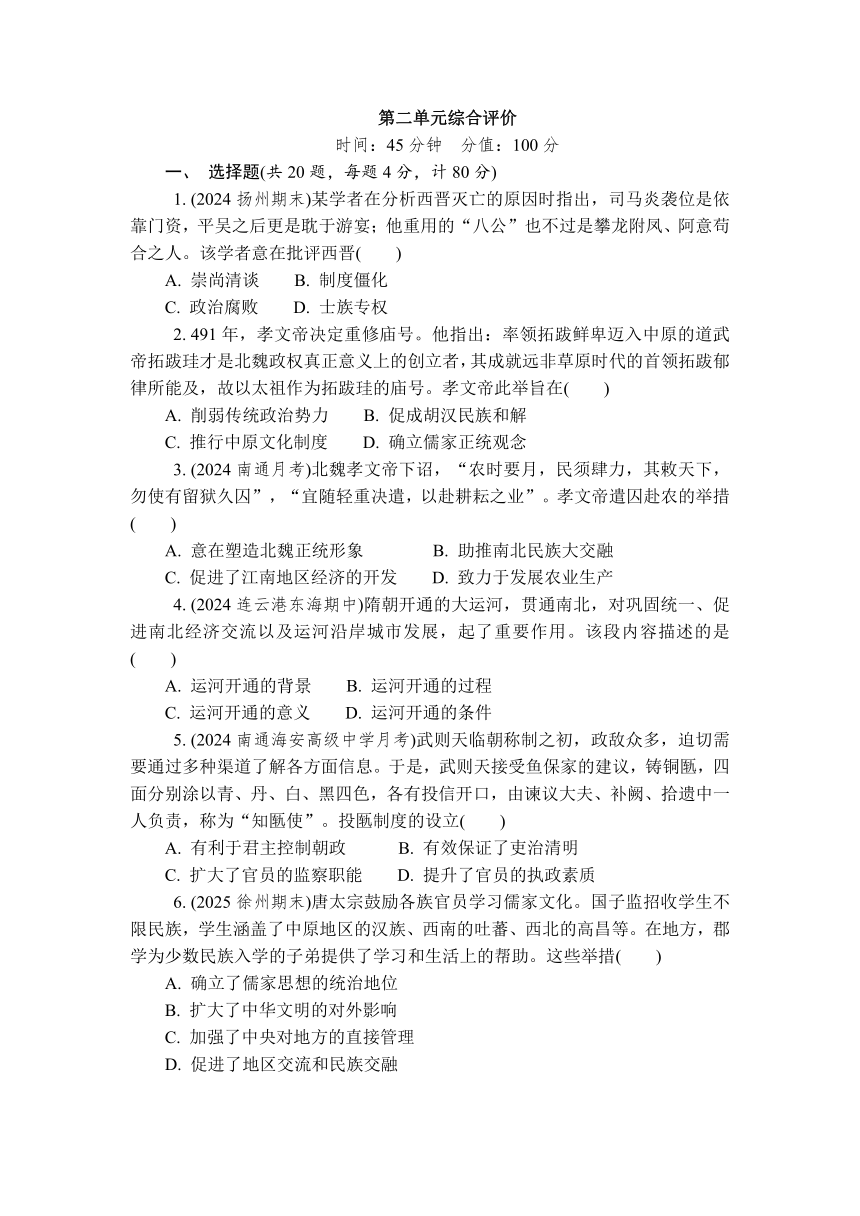

9. (2024扬州期末)右图所示是西安大雁塔唐朝进士题名帖。以下制度和此相关的是( )

A. 三省六部制

B. 察举制

C. 九品中正制

D. 科举制 西安大雁塔唐朝进士题名帖

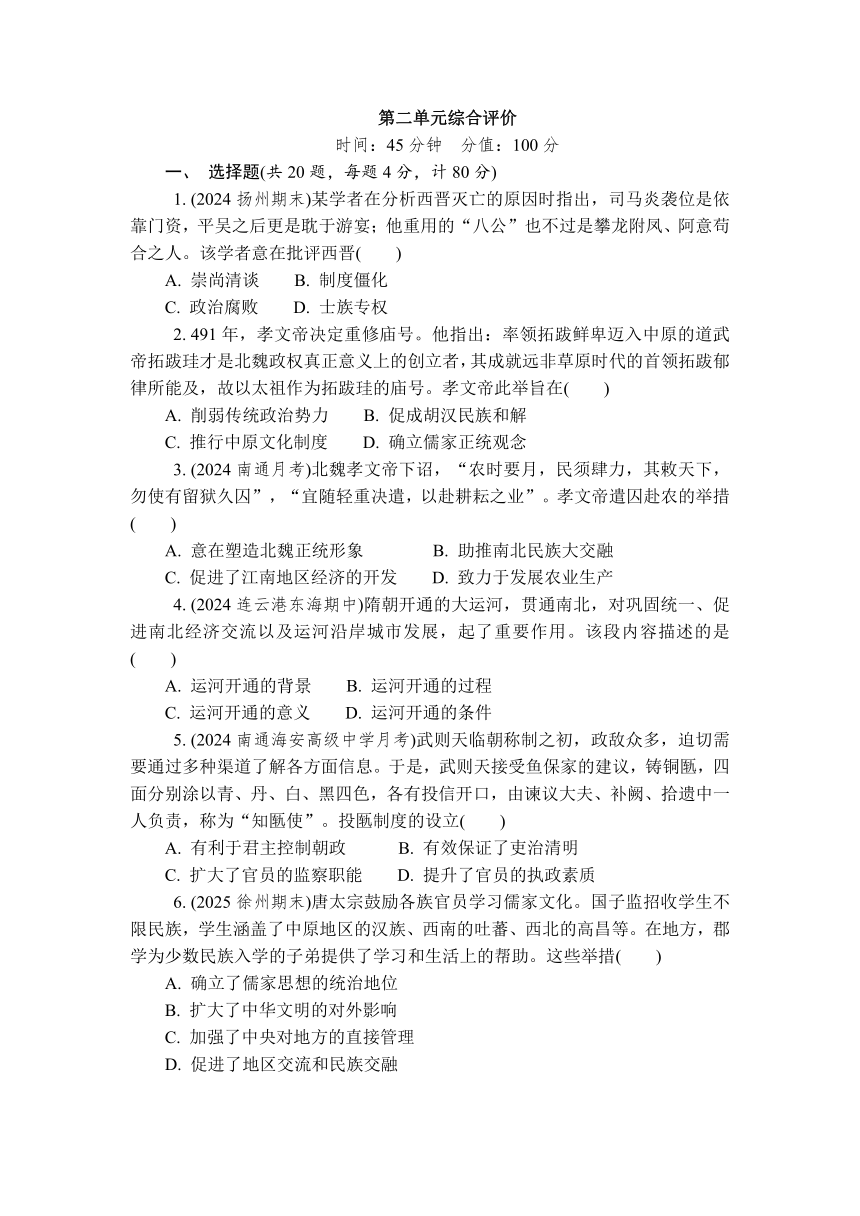

10. (2024泰州中学月考)下表所示的内容是唐代部分官员出身情况。这反映了当时( )

唐代部分官员出身情况

群体 阶层

士族 小姓 寒素

朝廷品官 66.2% 12.3% 21.5%

司法官 大理寺卿 69.84% 11.11% 19.05%

刑部侍郎 93.48% 6.52% 0.00%

刑部尚书 95.90% 3.28% 0.82%

A. 选官方式呈现多元化 B. 门阀观念不断强化

C. 士族政治仍具影响力 D. 科举程序存在弊端

11. (2024聊城期中)唐代诗人孟郊在《登科后》中写道:“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”杜佑在《通典》中指出,天宝年间“五尺童子,耻不言文墨焉”。这反映出唐代科举制( )

A. 改变了官场习气 B. 带动了社会尚学风气

C. 选拔了实用人才 D. 彻底扭转了门第观念

12. (2024泰州泰兴期中)我国自古以来就是一个统一的多民族国家,民族融合是我国古代历史发展的一个主要趋势。下列不属于民族融合的事件是( )

A. 孝文帝改革 B. 鉴真东渡

C. 回回的形成 D. 五胡内迁

13. (2024泰州期中)(唐玄宗)开元以来,逐渐出现边将久任,十余年不换将领的现象。后来,朔方、陇右、河东、河西诸镇皆置节度使,以数州为一镇,节度使即兼统此数州,而州刺史尽属之。这一状况的出现( )

A. 有利于稳定边疆 B. 缓和了民族矛盾

C. 缓解了统治危机 D. 削弱了中央集权

14. (2024连云港赣榆期中)北魏僧官法果说,“太祖明睿好道,即是当今如来,沙门宜应尽礼”,直接把帝王当作佛祖礼拜。东晋孙绰的《喻道论》载:“佛有十二部经,其四部专以劝孝为事。”他们的观点( )

A. 表明佛教渐趋本土化

B. 保障了皇权至高无上

C. 得益于三教并行政策

D. 动摇了儒学正统地位

15. (2024徐州期末)唐朝的均田制取消了奴婢与普通农民一样受田、人数不限、土地归主人的规定,也取消了4岁以上丁牛每头受田30亩,一户限4头的规定。这一举措的目的是( )

A. 促进奴婢人身解放 B. 限制地主扩占农田

C. 鼓励农户改进生产 D. 提高农民生产意愿

16. 下表所示的诗句反映出两税法( )

白居易 胡为秋夏税,岁岁输铜钱。钱力日已重,农力日已殚

柳宗元 蚕丝尽输税,机杼空倚壁

杜荀鹤 任是深山更深处,也应无计避征徭

简化税目,统一税制

B. 将役折钱,赋役合并

C. 制度缺陷,现实困境

D. 取消户税,夏秋两征

17. (2024山东大联考)唐朝时期的绘画选材多以释道人物画为主,所谓“以人物居先,禽兽次之,山水次之,楼殿屋木次之”。但至五代十国时期,绘画选材内容逐渐转向以画家居于其中的山水为主,释道人物画的阵容趋于衰落,山水、花鸟、动物画的阵容日趋壮大。这一变化是因为当时( )

A. 国家政治局势的衰颓

B. 儒学正统地位的消亡

C. 开明文化政策的实施

D. 民族交融趋势的加强

18. (2024盐城东台期中)《金刚经碑》是柳公权的书法作品,风格独特,用笔灵巧劲健,结构严谨平衡。该作品的书体可能是( )

A. 篆书 B. 楷书

C. 行书 D. 草书

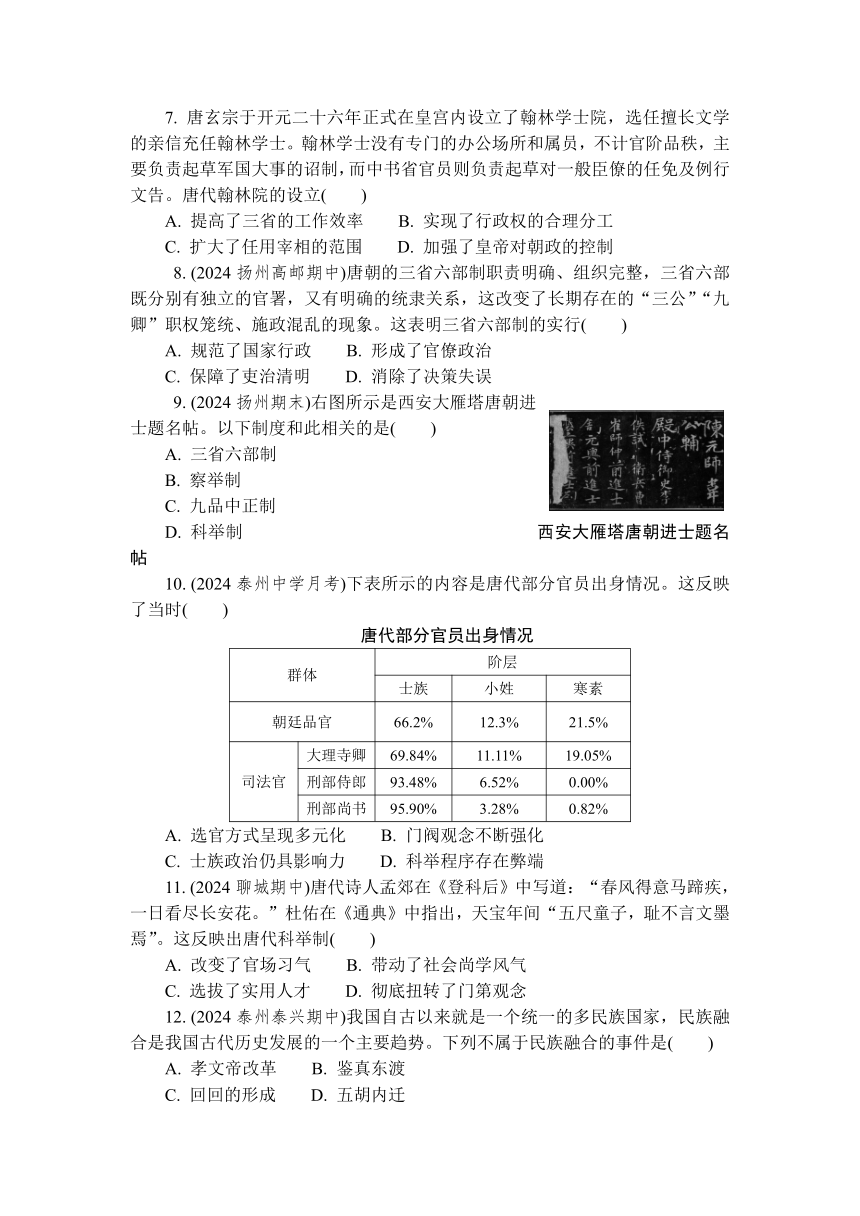

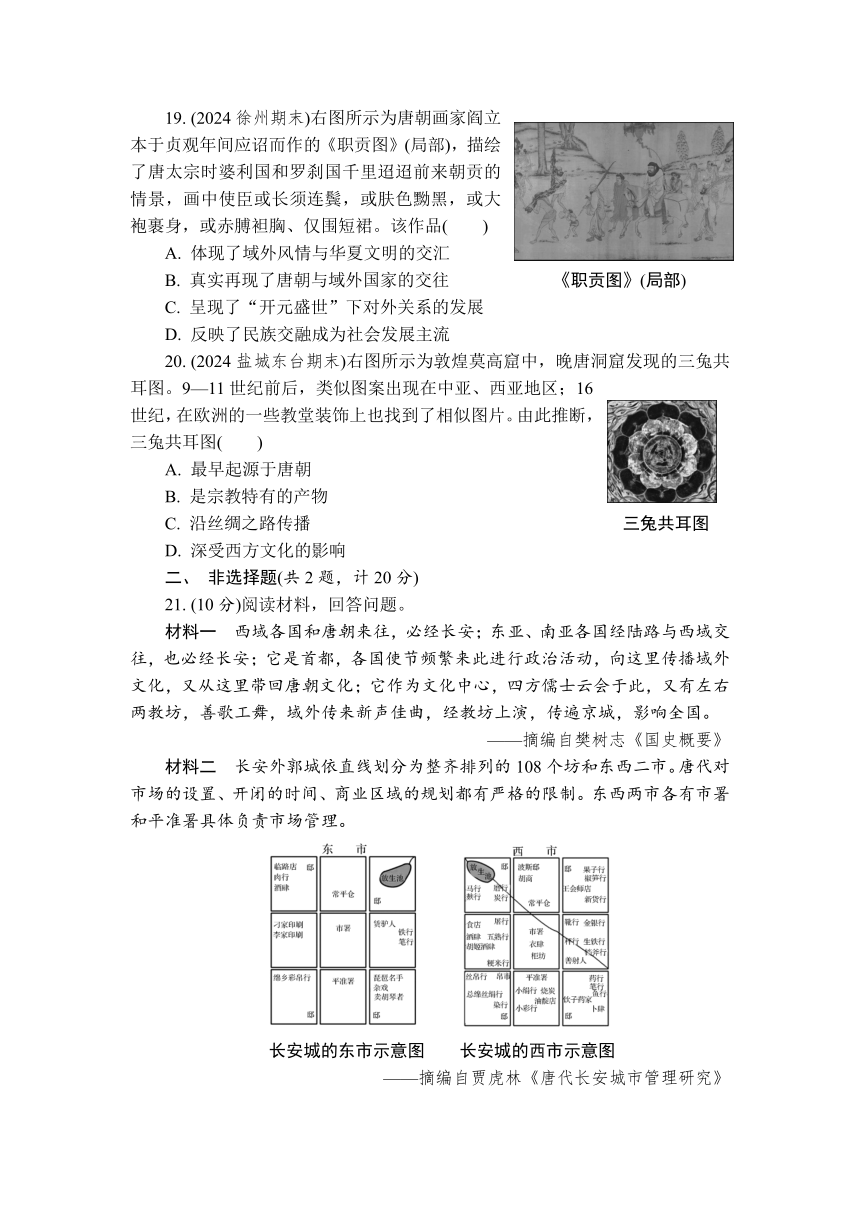

19. (2024徐州期末)右图所示为唐朝画家阎立本于贞观年间应诏而作的《职贡图》(局部),描绘了唐太宗时婆利国和罗刹国千里迢迢前来朝贡的情景,画中使臣或长须连鬓,或肤色黝黑,或大袍裹身,或赤膊袒胸、仅围短裙。该作品( )

A. 体现了域外风情与华夏文明的交汇

B. 真实再现了唐朝与域外国家的交往 《职贡图》(局部)

C. 呈现了“开元盛世”下对外关系的发展

D. 反映了民族交融成为社会发展主流

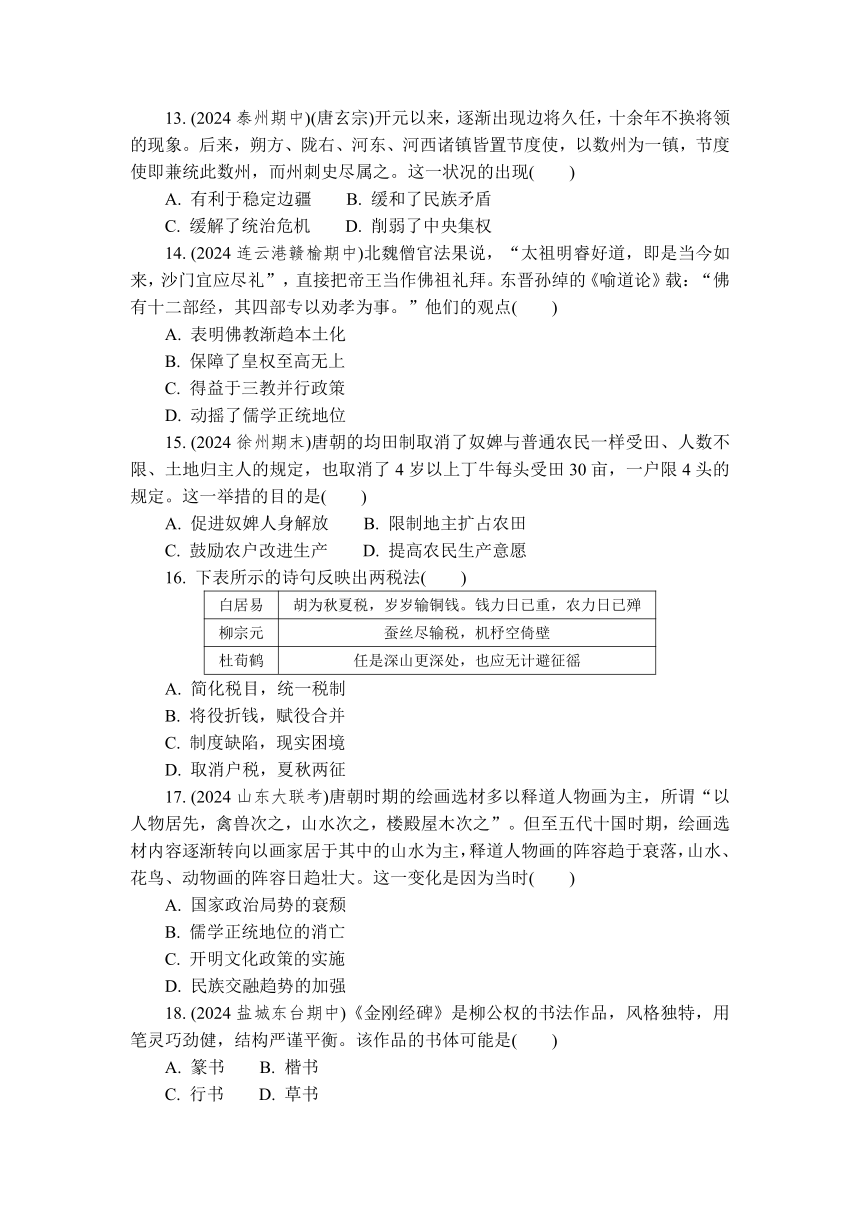

20. (2024盐城东台期末)右图所示为敦煌莫高窟中,晚唐洞窟发现的三兔共耳图。9—11世纪前后,类似图案出现在中亚、西亚地区;16世纪,在欧洲的一些教堂装饰上也找到了相似图片。由此推断,三兔共耳图( )

A. 最早起源于唐朝

B. 是宗教特有的产物

C. 沿丝绸之路传播 三兔共耳图

D. 深受西方文化的影响

二、 非选择题(共2题,计20分)

21. (10分)阅读材料,回答问题。

材料一 西域各国和唐朝来往,必经长安;东亚、南亚各国经陆路与西域交往,也必经长安;它是首都,各国使节频繁来此进行政治活动,向这里传播域外文化,又从这里带回唐朝文化;它作为文化中心,四方儒士云会于此,又有左右两教坊,善歌工舞,域外传来新声佳曲,经教坊上演,传遍京城,影响全国。

——摘编自樊树志《国史概要》

材料二 长安外郭城依直线划分为整齐排列的108个坊和东西二市。唐代对市场的设置、开闭的时间、商业区域的规划都有严格的限制。东西两市各有市署和平准署具体负责市场管理。

长安城的东市示意图 长安城的西市示意图

——摘编自贾虎林《唐代长安城市管理研究》

(1) 据材料一并结合所学知识,概括唐朝对外交流的特点和长安在对外交流中的地位。(3分)

(2) 据材料二,概括唐朝长安城市管理的主要特点。相对于东市,西市有什么不同?(4分)

(3) 综合上述材料并结合所学知识,分析长安城反映的时代风貌。(3分)

22. (10分)(2024泰州泰兴期中)阅读材料,回答问题。

材料一 (汉代)四科取士:一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。

——摘自《汉官仪》

材料二 权贵子弟依恃家庭地位、经济势力及社会关系,本易获取声名,膺列上品;而若干不肖中正更逢迎权贵,徇私舞弊……这制度演变到最后,终于造成“上品无寒门,下品无势族”的局面。

——摘编自邹纪万《中国通史:魏晋南北朝史》

材料三 科举的创新之处就在于不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——摘编自薛明扬《中国传统文化概论》

(1) 据材料一并结合所学知识,指出汉代的选官制度及选拔标准。(2分)

(2) 指出材料二中的选官制度及选拔的标准,并分析其带来的影响。(4分)

(3) 据材料三并结合所学知识,分析科举制的影响。(4分)

第二单元综合评价

1. C 解析:据材料“依靠门资”“耽于游宴”“攀龙附凤、阿意苟合之人”可知,该学者认为西晋时期的统治者沉迷于享乐,选拔的官员都不是真正的人才,意在批评西晋时期腐败的政治,C项正确。

2. A 解析:据材料“其成就远非草原时代的首领拓跋郁律所能及”可知,孝文帝在重修庙号的过程中力推率部进入中原的道武帝而贬低草原时代的首领拓跋郁律,实际上是有意削弱传统的草原贵族的势力,故选A项;孝文帝重修庙号的行为以打击旧贵族、减轻改革阻力为主要目的,促进民族关系的缓和是客观影响,而非主观目的,排除 B项;通过重修庙号来推广中原文化制度只是孝文帝强化统治的具体手段,排除C项;儒家正统观念主要盛行于中原政权,少数民族政权只是借用儒家思想来加快少数民族封建化的进程,排除D项。

3. D 解析:据材料可知,北魏孝文帝下诏令囚犯从事农业生产,表明其对农业生产的重视,故选D项;“塑造北魏正统形象”与材料主旨不符,排除A项;民族交融强调不同民族之间通过通婚、杂居等方式实现民族融合,缓和民族矛盾,排除B项;北魏统治区域在北方,令囚犯从事农业生产主要是为了促进北方地区的经济发展,排除C项。

4. C

5. A

6. D 解析:据材料可知,唐朝时期,政府鼓励各族官员学习儒家文化,并通过教育机构对少数民族子弟学生进行教育,这对地区交流和民族交融具有积极作用,故选D项;汉武帝时期确立了儒家思想的统治地位,并非唐朝,排除 A项;材料体现的是对少数民族的政策,并非对外交流,也未提及对地方管理的制度与主要方式(和亲会盟、机构管理),排除B、C两项。

7. D 解析:据材料可知,唐玄宗在中书省之外,设立由皇帝直接控制的翰林学士院,翰林学士负责起草军国大事的诏制,这削弱了中书省即宰相的权力,加强了皇帝对朝政的控制,D项正确;设立翰林学士院分化了中书省的决策权,并未提高三省的工作效率,排除A项;将起草军国大事和起草一般文告分开,分化的是决策权而非行政权,排除 B项;材料并未体现宰相任用范围的扩大,排除C项。

8. A

9. D 解析:结合所学知识可知,唐朝统治者通过科举制选拔官员,明经和进士两科最受社会重视,新科进士均在大雁塔内题名,故以“雁塔题名”代称进士及第,D项正确;三省六部制是中央官制,不是选官制度,排除A项;察举制是汉代选拔官吏的制度,排除B项;九品中正制是魏晋南北朝时期的选官制度,排除C项。

10. C 解析:据材料可知,唐代部分高级官员中出身于士族的占到一半以上,体现了当时士族在官僚系统中仍有一定的政治影响力,故选C项;唐代选官以科举制为主,且材料仅体现官吏出身,未涉及选官方式的相关信息,排除 A项;唐代士族衰落,门阀观念逐步弱化,排除B项;材料未涉及科举程序的相关信息,排除D项。

11. B 解析:材料“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”体现了孟郊考中进士后的极度喜悦之情,从侧面反映出科举成功所带来的荣耀和人们对科举的向往;材料“五尺童子,耻不言文墨焉”表明整个社会重视文化知识,形成了崇尚学习的风气,由此可知,唐代科举制带动了社会尚学风气,故选B项;材料强调科举制对社会风气的积极影响,而不是对官场习气的影响,排除A项;选拔实用人才的关键在于德才兼备,注重其实际能力和贡献,与材料无关,排除C项;“彻底扭转了门第观念”的说法过于绝对,门第观念在当时仍有一定影响,只是有所削弱,排除D项。

12. B 解析:结合所学知识可知,唐朝高僧鉴真应日本僧人邀请,先后六次东渡,历经艰险到达日本,传播佛教和唐朝文化,鉴真东渡主要是对外文化交流,而非国内不同民族之间的融合,B项错误,符合题意,故选B项;北魏孝文帝改革的措施促进了鲜卑族与汉族以及其他少数民族之间的交流与融合,使鲜卑族逐渐汉化,加速了北方各民族的融合进程,属于民族融合事件,故A项正确,不符合题意;元朝时期,波斯人、阿拉伯人等同汉、蒙古、畏兀儿等民族相互交流、融合而形成我国回族的前身——回回,这一过程体现了民族融合,故C项正确,不符合题意;东汉末年以来,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等北方少数民族陆续内迁,他们与汉族在中原地区杂居相处,在长期的交往中,各民族之间在经济、文化、生活等方面相互影响、相互学习,促进了民族融合,故D项正确,不符合题意。

13. D

14. A 解析:据材料并结合所学知识可知,北魏僧官法果将帝王当作佛祖礼拜,东晋孙绰提出佛有四部经专以劝孝为事,在中国传统观念中,皇帝是天子,对皇帝礼拜是中国封建等级观念的表现,孝道也是中国传统儒家思想的重要内容,佛教宣扬孝道等思想体现了佛教与中国本土文化的融合,由此可知,他们的观点表明佛教渐趋本土化,故选A项;僧官法果把帝王当作佛祖礼拜,东晋孙绰提出佛有四部经专以劝孝为事,是佛教适应本土文化的表现,而非保障皇权的举措,排除B项;三教并行政策主要是在唐朝时期实行的,排除C项;魏晋南北朝时期,儒学虽然受到冲击,但仍然处于正统地位,排除D项。

15. B 解析:据材料可知,这一举措使得地主不能通过拥有奴婢和丁牛而多占田地,即限制地主扩占农田,B项正确;材料并未涉及奴婢获得人身自由的信息,排除A项;唐朝政府的这一举措并不能调动农户的生产积极性,无法起到鼓励农户改进生产的作用,排除C项;材料未涉及对农民有利的措施,无法达到提高农民生产意愿的目的,排除D项。

16. C 解析:材料中的三位诗人都描述了两税法给百姓带来的沉重负担,反映出两税法的制度缺陷和现实困境,C项正确;材料描述的是两税法的影响,不是两税法的内容,排除A项;“将役折钱,赋役合并”是明朝的一条鞭法,排除B项;两税法并未取消户税,排除D项。

17. A 解析:据材料并结合所学知识可知,五代十国时期,中原地区政权更迭频繁,战乱不断,这种不稳定的政治环境使得画家们更多地选择描绘自然景观,以此逃避现实社会的动荡和不安,故选A项;五代十国时期,儒学仍是中国传统文化的主流思想,其影响力并未消亡,排除B项;开明文化政策的实施和民族交融趋势的加强并非五代十国时期绘画选材内容变化的原因,排除C、D两项。

18. B

19. A 解析:据材料“描绘了唐太宗时婆利国和罗刹国千里迢迢前来朝贡的情景”可知,这幅作品体现了域外风情与华夏文明的交汇,A项正确;该作品是唐朝画家阎立本应诏而作的,带有一定的艺术色彩,不能真实再现唐朝与域外国家的交往,排除B项;《职贡图》描绘的是唐太宗贞观年间的场景,而“开元盛世”是唐玄宗统治前期出现的盛世,与材料时间不符,排除C项;材料主要强调的是唐朝的对外交往,未涉及民族交融,排除D项。

20. C 解析:据材料可知,晚唐时期的敦煌莫高窟、9—11世纪前后的中亚和西亚地区、16世纪的欧洲都发现三兔共耳图或与之相似的图片,说明三兔共耳图曾在亚欧等地区多处出现,结合所学知识可知,这主要和丝绸之路有关,故选C项;材料未涉及三兔共耳图的发源地的相关信息,排除 A项;材料反映了三兔共耳图的传播路线及结果,未体现与宗教的关系,排除B项;材料显示三兔共耳图是从中国传播到欧洲的,不能得出“深受西方文化的影响”的结论,排除D项。

21. (1) 特点:海陆并举;范围广泛;双向交流;形式多样(内容丰富)。地位:陆上丝路贸易的东方起点,国际大都会,中外文化交流的中心。

(2) 主要特点:布局严整,坊市分开;市场管理有严格的限制;设商业管理机构。不同:西市商铺更加密集;有外国人、少数民族客商经营的店铺。

(3) 时代风貌:统一多民族国家的发展;经济繁荣;对外交通发达;开放包容;文化上兼收并蓄。

22. (1) 选官制度:察举制。选拔标准:品行。

(2) 选官制度:九品中正制。选拔标准:门第。影响:门阀士族垄断选官途径,成为维护士族特权的工具;忽视品德、才能,无法选拔出真正的人才。

(3) 影响:打破了世家大族垄断官场的特权,扩大了官员的来源;提高了官员的文化素质;激发了个人的奋斗精神;加强了中央集权;等等。

时间:45分钟 分值:100分

一、 选择题(共20题,每题4分,计80分)

1. (2024扬州期末)某学者在分析西晋灭亡的原因时指出,司马炎袭位是依靠门资,平吴之后更是耽于游宴;他重用的“八公”也不过是攀龙附凤、阿意苟合之人。该学者意在批评西晋( )

A. 崇尚清谈 B. 制度僵化

C. 政治腐败 D. 士族专权

2. 491年,孝文帝决定重修庙号。他指出:率领拓跋鲜卑迈入中原的道武帝拓跋珪才是北魏政权真正意义上的创立者,其成就远非草原时代的首领拓跋郁律所能及,故以太祖作为拓跋珪的庙号。孝文帝此举旨在( )

A. 削弱传统政治势力 B. 促成胡汉民族和解

C. 推行中原文化制度 D. 确立儒家正统观念

3. (2024南通月考)北魏孝文帝下诏,“农时要月,民须肆力,其敕天下,勿使有留狱久囚”,“宜随轻重决遣,以赴耕耘之业”。孝文帝遣囚赴农的举措( )

A. 意在塑造北魏正统形象 B. 助推南北民族大交融

C. 促进了江南地区经济的开发 D. 致力于发展农业生产

4. (2024连云港东海期中)隋朝开通的大运河,贯通南北,对巩固统一、促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展,起了重要作用。该段内容描述的是( )

A. 运河开通的背景 B. 运河开通的过程

C. 运河开通的意义 D. 运河开通的条件

5. (2024南通海安高级中学月考)武则天临朝称制之初,政敌众多,迫切需要通过多种渠道了解各方面信息。于是,武则天接受鱼保家的建议,铸铜匦,四面分别涂以青、丹、白、黑四色,各有投信开口,由谏议大夫、补阙、拾遗中一人负责,称为“知匦使”。投匦制度的设立( )

A. 有利于君主控制朝政 B. 有效保证了吏治清明

C. 扩大了官员的监察职能 D. 提升了官员的执政素质

6. (2025徐州期末)唐太宗鼓励各族官员学习儒家文化。国子监招收学生不限民族,学生涵盖了中原地区的汉族、西南的吐蕃、西北的高昌等。在地方,郡学为少数民族入学的子弟提供了学习和生活上的帮助。这些举措( )

A. 确立了儒家思想的统治地位

B. 扩大了中华文明的对外影响

C. 加强了中央对地方的直接管理

D. 促进了地区交流和民族交融

7. 唐玄宗于开元二十六年正式在皇宫内设立了翰林学士院,选任擅长文学的亲信充任翰林学士。翰林学士没有专门的办公场所和属员,不计官阶品秩,主要负责起草军国大事的诏制,而中书省官员则负责起草对一般臣僚的任免及例行文告。唐代翰林院的设立( )

A. 提高了三省的工作效率 B. 实现了行政权的合理分工

C. 扩大了任用宰相的范围 D. 加强了皇帝对朝政的控制

8. (2024扬州高邮期中)唐朝的三省六部制职责明确、组织完整,三省六部既分别有独立的官署,又有明确的统隶关系,这改变了长期存在的“三公”“九卿”职权笼统、施政混乱的现象。这表明三省六部制的实行( )

A. 规范了国家行政 B. 形成了官僚政治

C. 保障了吏治清明 D. 消除了决策失误

9. (2024扬州期末)右图所示是西安大雁塔唐朝进士题名帖。以下制度和此相关的是( )

A. 三省六部制

B. 察举制

C. 九品中正制

D. 科举制 西安大雁塔唐朝进士题名帖

10. (2024泰州中学月考)下表所示的内容是唐代部分官员出身情况。这反映了当时( )

唐代部分官员出身情况

群体 阶层

士族 小姓 寒素

朝廷品官 66.2% 12.3% 21.5%

司法官 大理寺卿 69.84% 11.11% 19.05%

刑部侍郎 93.48% 6.52% 0.00%

刑部尚书 95.90% 3.28% 0.82%

A. 选官方式呈现多元化 B. 门阀观念不断强化

C. 士族政治仍具影响力 D. 科举程序存在弊端

11. (2024聊城期中)唐代诗人孟郊在《登科后》中写道:“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”杜佑在《通典》中指出,天宝年间“五尺童子,耻不言文墨焉”。这反映出唐代科举制( )

A. 改变了官场习气 B. 带动了社会尚学风气

C. 选拔了实用人才 D. 彻底扭转了门第观念

12. (2024泰州泰兴期中)我国自古以来就是一个统一的多民族国家,民族融合是我国古代历史发展的一个主要趋势。下列不属于民族融合的事件是( )

A. 孝文帝改革 B. 鉴真东渡

C. 回回的形成 D. 五胡内迁

13. (2024泰州期中)(唐玄宗)开元以来,逐渐出现边将久任,十余年不换将领的现象。后来,朔方、陇右、河东、河西诸镇皆置节度使,以数州为一镇,节度使即兼统此数州,而州刺史尽属之。这一状况的出现( )

A. 有利于稳定边疆 B. 缓和了民族矛盾

C. 缓解了统治危机 D. 削弱了中央集权

14. (2024连云港赣榆期中)北魏僧官法果说,“太祖明睿好道,即是当今如来,沙门宜应尽礼”,直接把帝王当作佛祖礼拜。东晋孙绰的《喻道论》载:“佛有十二部经,其四部专以劝孝为事。”他们的观点( )

A. 表明佛教渐趋本土化

B. 保障了皇权至高无上

C. 得益于三教并行政策

D. 动摇了儒学正统地位

15. (2024徐州期末)唐朝的均田制取消了奴婢与普通农民一样受田、人数不限、土地归主人的规定,也取消了4岁以上丁牛每头受田30亩,一户限4头的规定。这一举措的目的是( )

A. 促进奴婢人身解放 B. 限制地主扩占农田

C. 鼓励农户改进生产 D. 提高农民生产意愿

16. 下表所示的诗句反映出两税法( )

白居易 胡为秋夏税,岁岁输铜钱。钱力日已重,农力日已殚

柳宗元 蚕丝尽输税,机杼空倚壁

杜荀鹤 任是深山更深处,也应无计避征徭

简化税目,统一税制

B. 将役折钱,赋役合并

C. 制度缺陷,现实困境

D. 取消户税,夏秋两征

17. (2024山东大联考)唐朝时期的绘画选材多以释道人物画为主,所谓“以人物居先,禽兽次之,山水次之,楼殿屋木次之”。但至五代十国时期,绘画选材内容逐渐转向以画家居于其中的山水为主,释道人物画的阵容趋于衰落,山水、花鸟、动物画的阵容日趋壮大。这一变化是因为当时( )

A. 国家政治局势的衰颓

B. 儒学正统地位的消亡

C. 开明文化政策的实施

D. 民族交融趋势的加强

18. (2024盐城东台期中)《金刚经碑》是柳公权的书法作品,风格独特,用笔灵巧劲健,结构严谨平衡。该作品的书体可能是( )

A. 篆书 B. 楷书

C. 行书 D. 草书

19. (2024徐州期末)右图所示为唐朝画家阎立本于贞观年间应诏而作的《职贡图》(局部),描绘了唐太宗时婆利国和罗刹国千里迢迢前来朝贡的情景,画中使臣或长须连鬓,或肤色黝黑,或大袍裹身,或赤膊袒胸、仅围短裙。该作品( )

A. 体现了域外风情与华夏文明的交汇

B. 真实再现了唐朝与域外国家的交往 《职贡图》(局部)

C. 呈现了“开元盛世”下对外关系的发展

D. 反映了民族交融成为社会发展主流

20. (2024盐城东台期末)右图所示为敦煌莫高窟中,晚唐洞窟发现的三兔共耳图。9—11世纪前后,类似图案出现在中亚、西亚地区;16世纪,在欧洲的一些教堂装饰上也找到了相似图片。由此推断,三兔共耳图( )

A. 最早起源于唐朝

B. 是宗教特有的产物

C. 沿丝绸之路传播 三兔共耳图

D. 深受西方文化的影响

二、 非选择题(共2题,计20分)

21. (10分)阅读材料,回答问题。

材料一 西域各国和唐朝来往,必经长安;东亚、南亚各国经陆路与西域交往,也必经长安;它是首都,各国使节频繁来此进行政治活动,向这里传播域外文化,又从这里带回唐朝文化;它作为文化中心,四方儒士云会于此,又有左右两教坊,善歌工舞,域外传来新声佳曲,经教坊上演,传遍京城,影响全国。

——摘编自樊树志《国史概要》

材料二 长安外郭城依直线划分为整齐排列的108个坊和东西二市。唐代对市场的设置、开闭的时间、商业区域的规划都有严格的限制。东西两市各有市署和平准署具体负责市场管理。

长安城的东市示意图 长安城的西市示意图

——摘编自贾虎林《唐代长安城市管理研究》

(1) 据材料一并结合所学知识,概括唐朝对外交流的特点和长安在对外交流中的地位。(3分)

(2) 据材料二,概括唐朝长安城市管理的主要特点。相对于东市,西市有什么不同?(4分)

(3) 综合上述材料并结合所学知识,分析长安城反映的时代风貌。(3分)

22. (10分)(2024泰州泰兴期中)阅读材料,回答问题。

材料一 (汉代)四科取士:一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。

——摘自《汉官仪》

材料二 权贵子弟依恃家庭地位、经济势力及社会关系,本易获取声名,膺列上品;而若干不肖中正更逢迎权贵,徇私舞弊……这制度演变到最后,终于造成“上品无寒门,下品无势族”的局面。

——摘编自邹纪万《中国通史:魏晋南北朝史》

材料三 科举的创新之处就在于不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——摘编自薛明扬《中国传统文化概论》

(1) 据材料一并结合所学知识,指出汉代的选官制度及选拔标准。(2分)

(2) 指出材料二中的选官制度及选拔的标准,并分析其带来的影响。(4分)

(3) 据材料三并结合所学知识,分析科举制的影响。(4分)

第二单元综合评价

1. C 解析:据材料“依靠门资”“耽于游宴”“攀龙附凤、阿意苟合之人”可知,该学者认为西晋时期的统治者沉迷于享乐,选拔的官员都不是真正的人才,意在批评西晋时期腐败的政治,C项正确。

2. A 解析:据材料“其成就远非草原时代的首领拓跋郁律所能及”可知,孝文帝在重修庙号的过程中力推率部进入中原的道武帝而贬低草原时代的首领拓跋郁律,实际上是有意削弱传统的草原贵族的势力,故选A项;孝文帝重修庙号的行为以打击旧贵族、减轻改革阻力为主要目的,促进民族关系的缓和是客观影响,而非主观目的,排除 B项;通过重修庙号来推广中原文化制度只是孝文帝强化统治的具体手段,排除C项;儒家正统观念主要盛行于中原政权,少数民族政权只是借用儒家思想来加快少数民族封建化的进程,排除D项。

3. D 解析:据材料可知,北魏孝文帝下诏令囚犯从事农业生产,表明其对农业生产的重视,故选D项;“塑造北魏正统形象”与材料主旨不符,排除A项;民族交融强调不同民族之间通过通婚、杂居等方式实现民族融合,缓和民族矛盾,排除B项;北魏统治区域在北方,令囚犯从事农业生产主要是为了促进北方地区的经济发展,排除C项。

4. C

5. A

6. D 解析:据材料可知,唐朝时期,政府鼓励各族官员学习儒家文化,并通过教育机构对少数民族子弟学生进行教育,这对地区交流和民族交融具有积极作用,故选D项;汉武帝时期确立了儒家思想的统治地位,并非唐朝,排除 A项;材料体现的是对少数民族的政策,并非对外交流,也未提及对地方管理的制度与主要方式(和亲会盟、机构管理),排除B、C两项。

7. D 解析:据材料可知,唐玄宗在中书省之外,设立由皇帝直接控制的翰林学士院,翰林学士负责起草军国大事的诏制,这削弱了中书省即宰相的权力,加强了皇帝对朝政的控制,D项正确;设立翰林学士院分化了中书省的决策权,并未提高三省的工作效率,排除A项;将起草军国大事和起草一般文告分开,分化的是决策权而非行政权,排除 B项;材料并未体现宰相任用范围的扩大,排除C项。

8. A

9. D 解析:结合所学知识可知,唐朝统治者通过科举制选拔官员,明经和进士两科最受社会重视,新科进士均在大雁塔内题名,故以“雁塔题名”代称进士及第,D项正确;三省六部制是中央官制,不是选官制度,排除A项;察举制是汉代选拔官吏的制度,排除B项;九品中正制是魏晋南北朝时期的选官制度,排除C项。

10. C 解析:据材料可知,唐代部分高级官员中出身于士族的占到一半以上,体现了当时士族在官僚系统中仍有一定的政治影响力,故选C项;唐代选官以科举制为主,且材料仅体现官吏出身,未涉及选官方式的相关信息,排除 A项;唐代士族衰落,门阀观念逐步弱化,排除B项;材料未涉及科举程序的相关信息,排除D项。

11. B 解析:材料“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”体现了孟郊考中进士后的极度喜悦之情,从侧面反映出科举成功所带来的荣耀和人们对科举的向往;材料“五尺童子,耻不言文墨焉”表明整个社会重视文化知识,形成了崇尚学习的风气,由此可知,唐代科举制带动了社会尚学风气,故选B项;材料强调科举制对社会风气的积极影响,而不是对官场习气的影响,排除A项;选拔实用人才的关键在于德才兼备,注重其实际能力和贡献,与材料无关,排除C项;“彻底扭转了门第观念”的说法过于绝对,门第观念在当时仍有一定影响,只是有所削弱,排除D项。

12. B 解析:结合所学知识可知,唐朝高僧鉴真应日本僧人邀请,先后六次东渡,历经艰险到达日本,传播佛教和唐朝文化,鉴真东渡主要是对外文化交流,而非国内不同民族之间的融合,B项错误,符合题意,故选B项;北魏孝文帝改革的措施促进了鲜卑族与汉族以及其他少数民族之间的交流与融合,使鲜卑族逐渐汉化,加速了北方各民族的融合进程,属于民族融合事件,故A项正确,不符合题意;元朝时期,波斯人、阿拉伯人等同汉、蒙古、畏兀儿等民族相互交流、融合而形成我国回族的前身——回回,这一过程体现了民族融合,故C项正确,不符合题意;东汉末年以来,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等北方少数民族陆续内迁,他们与汉族在中原地区杂居相处,在长期的交往中,各民族之间在经济、文化、生活等方面相互影响、相互学习,促进了民族融合,故D项正确,不符合题意。

13. D

14. A 解析:据材料并结合所学知识可知,北魏僧官法果将帝王当作佛祖礼拜,东晋孙绰提出佛有四部经专以劝孝为事,在中国传统观念中,皇帝是天子,对皇帝礼拜是中国封建等级观念的表现,孝道也是中国传统儒家思想的重要内容,佛教宣扬孝道等思想体现了佛教与中国本土文化的融合,由此可知,他们的观点表明佛教渐趋本土化,故选A项;僧官法果把帝王当作佛祖礼拜,东晋孙绰提出佛有四部经专以劝孝为事,是佛教适应本土文化的表现,而非保障皇权的举措,排除B项;三教并行政策主要是在唐朝时期实行的,排除C项;魏晋南北朝时期,儒学虽然受到冲击,但仍然处于正统地位,排除D项。

15. B 解析:据材料可知,这一举措使得地主不能通过拥有奴婢和丁牛而多占田地,即限制地主扩占农田,B项正确;材料并未涉及奴婢获得人身自由的信息,排除A项;唐朝政府的这一举措并不能调动农户的生产积极性,无法起到鼓励农户改进生产的作用,排除C项;材料未涉及对农民有利的措施,无法达到提高农民生产意愿的目的,排除D项。

16. C 解析:材料中的三位诗人都描述了两税法给百姓带来的沉重负担,反映出两税法的制度缺陷和现实困境,C项正确;材料描述的是两税法的影响,不是两税法的内容,排除A项;“将役折钱,赋役合并”是明朝的一条鞭法,排除B项;两税法并未取消户税,排除D项。

17. A 解析:据材料并结合所学知识可知,五代十国时期,中原地区政权更迭频繁,战乱不断,这种不稳定的政治环境使得画家们更多地选择描绘自然景观,以此逃避现实社会的动荡和不安,故选A项;五代十国时期,儒学仍是中国传统文化的主流思想,其影响力并未消亡,排除B项;开明文化政策的实施和民族交融趋势的加强并非五代十国时期绘画选材内容变化的原因,排除C、D两项。

18. B

19. A 解析:据材料“描绘了唐太宗时婆利国和罗刹国千里迢迢前来朝贡的情景”可知,这幅作品体现了域外风情与华夏文明的交汇,A项正确;该作品是唐朝画家阎立本应诏而作的,带有一定的艺术色彩,不能真实再现唐朝与域外国家的交往,排除B项;《职贡图》描绘的是唐太宗贞观年间的场景,而“开元盛世”是唐玄宗统治前期出现的盛世,与材料时间不符,排除C项;材料主要强调的是唐朝的对外交往,未涉及民族交融,排除D项。

20. C 解析:据材料可知,晚唐时期的敦煌莫高窟、9—11世纪前后的中亚和西亚地区、16世纪的欧洲都发现三兔共耳图或与之相似的图片,说明三兔共耳图曾在亚欧等地区多处出现,结合所学知识可知,这主要和丝绸之路有关,故选C项;材料未涉及三兔共耳图的发源地的相关信息,排除 A项;材料反映了三兔共耳图的传播路线及结果,未体现与宗教的关系,排除B项;材料显示三兔共耳图是从中国传播到欧洲的,不能得出“深受西方文化的影响”的结论,排除D项。

21. (1) 特点:海陆并举;范围广泛;双向交流;形式多样(内容丰富)。地位:陆上丝路贸易的东方起点,国际大都会,中外文化交流的中心。

(2) 主要特点:布局严整,坊市分开;市场管理有严格的限制;设商业管理机构。不同:西市商铺更加密集;有外国人、少数民族客商经营的店铺。

(3) 时代风貌:统一多民族国家的发展;经济繁荣;对外交通发达;开放包容;文化上兼收并蓄。

22. (1) 选官制度:察举制。选拔标准:品行。

(2) 选官制度:九品中正制。选拔标准:门第。影响:门阀士族垄断选官途径,成为维护士族特权的工具;忽视品德、才能,无法选拔出真正的人才。

(3) 影响:打破了世家大族垄断官场的特权,扩大了官员的来源;提高了官员的文化素质;激发了个人的奋斗精神;加强了中央集权;等等。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进