第13课 清朝前中期的鼎盛与危机 同步练习(含答案)2025-2026学年高中历史统编版必修上

文档属性

| 名称 | 第13课 清朝前中期的鼎盛与危机 同步练习(含答案)2025-2026学年高中历史统编版必修上 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 21.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 10:45:48 | ||

图片预览

文档简介

第13课 清朝前中期的鼎盛与危机

一、 选择题

1. (2024徐州期中)清乾隆帝曾诏谕山东巡抚,称其奏折所述事宜为日常公事,不合体制。此后,乾隆帝多次晓谕各省督抚,此类公事应当使用题本文书,经内阁等部门呈送;只有“案关重大,决不待时者”才可用奏折。据此判断( )

A. 奏折需要经内阁中转呈送

B. 奏折最早出现在乾隆年间

C. 奏折制度有利于制约皇权

D. 奏折具有机密高效的特点

2. (2024连云港东海期中)雍正帝建立了君主独裁的政治体制,把封建专制推向了顶峰。它保证了中央集权,实行了政治上和思想上的一元化统治,特别是最高层的统治集团维持了长时期的稳定和统一,避免了由此而起的政治动乱。这种“政治体制”指的是( )

A. 实行内阁制 B. 成立军机处

C. 推行奏折制 D. 颁行文官制

3. 雍正帝通过设立军机处,跨过朝廷设立的法定机构,将军机大臣握在手中,成为自己的办事秘书,然后摆脱了朝廷官僚机构的牵制,自己的谕旨不经议政王大臣会议和内阁讨论,可以直接下达到任何地方、任何一个部门。这从本质上反映了( )

A. 国家治理能力加强 B. 决策效率不断提高

C. 君主专制日益强化 D. 中枢机构相互制约

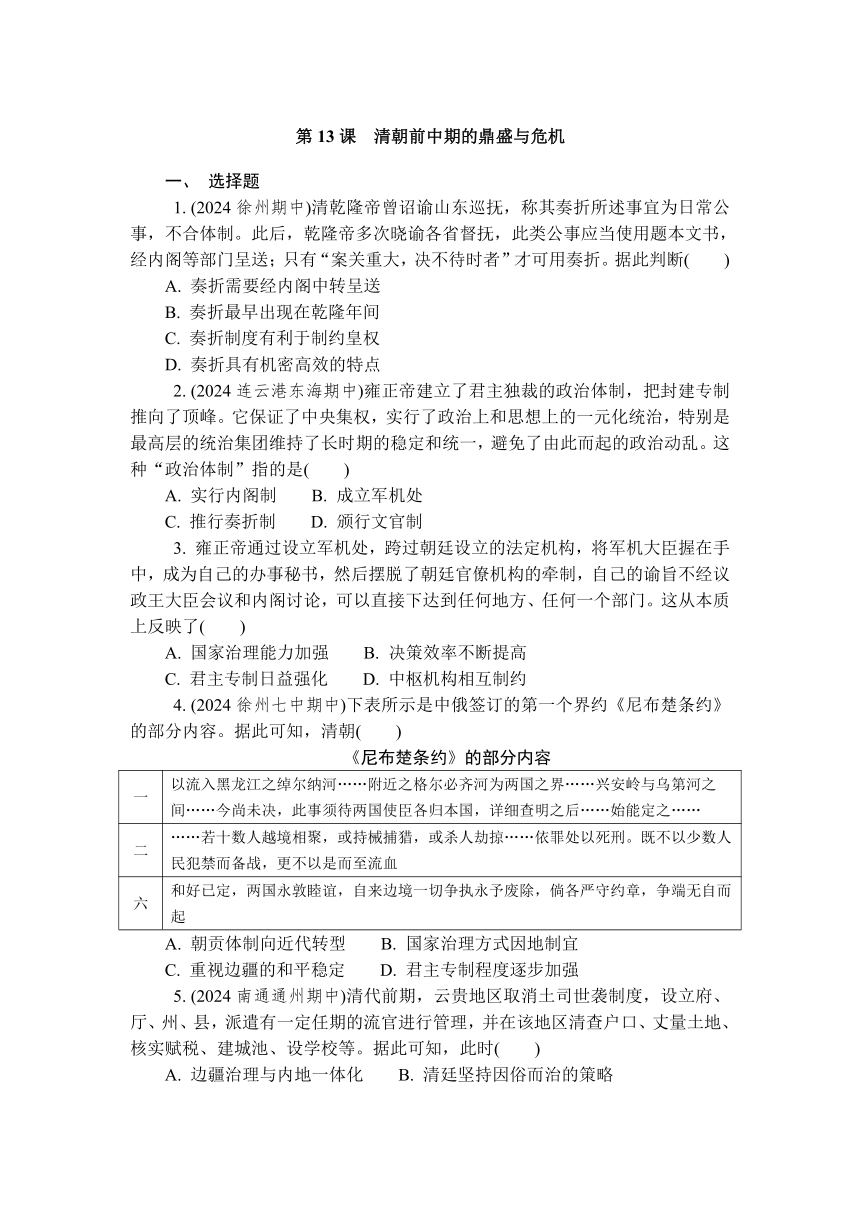

4. (2024徐州七中期中)下表所示是中俄签订的第一个界约《尼布楚条约》的部分内容。据此可知,清朝( )

《尼布楚条约》的部分内容

一 以流入黑龙江之绰尔纳河……附近之格尔必齐河为两国之界……兴安岭与乌第河之间……今尚未决,此事须待两国使臣各归本国,详细查明之后……始能定之……

二 ……若十数人越境相聚,或持械捕猎,或杀人劫掠……依罪处以死刑。既不以少数人民犯禁而备战,更不以是而至流血

六 和好已定,两国永敦睦谊,自来边境一切争执永予废除,倘各严守约章,争端无自而起

A. 朝贡体制向近代转型 B. 国家治理方式因地制宜

C. 重视边疆的和平稳定 D. 君主专制程度逐步加强

5. (2024南通通州期中)清代前期,云贵地区取消土司世袭制度,设立府、厅、州、县,派遣有一定任期的流官进行管理,并在该地区清查户口、丈量土地、核实赋税、建城池、设学校等。据此可知,此时( )

A. 边疆治理与内地一体化 B. 清廷坚持因俗而治的策略

C. 西北边疆版图初步奠定 D. 封建国家在地方推广行省

6. 与前朝相比,清朝在明确和落实中央政府对西藏地方管辖权的方式上出现了重大变化。这一变化体现在( )

A. 设立管理机构

B. 采用法律管理

C. 沿袭和亲政策

D. 实行册封制度

7. (2025扬州中学期末)清帝国时期建立的满蒙藏体系以藏传佛教为精神纽带、以婚姻为亲缘纽带、以盟会朝觐为仪式、以朝贡赏赐为交换。与此相关的是( )

A. 昭君出塞和亲

B. 吐蕃与唐会盟

C. 榷场互市交易

D. 金瓶掣签制度

8. 1793年,马戛尔尼带着大批“奇异之物”来到中国,要求驻使、通商、自由往来等。但乾隆皇帝和大臣,仍把英国看作是“蛮夷之邦”,用“驾驭外藩之道”应对。最终,中英双方不欢而散。这体现了清王朝( )

A. 海防意识的强化

B. 社会经济的高度发达

C. 朝贡外交的僵化

D. 统治阶层有先见之明

9. (2024淮安高中校协作体期中)康熙二十三年(1684年)九月,康熙帝曾下令开放海禁,次年正式公布开放广东、福建、浙江、江苏四省通商。然而至乾隆二十二年(1757年),其中的三个口岸被关闭,限定广州一口通商。这一变化( )

A. 使中国朝贡贸易体系逐渐衰落

B. 表明中国海权意识不断强化

C. 使中国逐渐落后于世界潮流

D. 使中国对外交流完全断绝

二、 非选择题

10. 中华民族几千年来保持着对中华文明较高的认同感。阅读材料,回答问题。

材料一 两汉是中国统一多民族国家的巩固时期。西汉民族关系则主要是采取和抚四夷,特别是与强大的匈奴实行“和亲”政策,在一定程度上保证了边境的安宁。到了汉武帝时期,随着西汉国力的增强,汉武帝采取了一系列巩固统一的强有力措施。

——摘编自汪高鑫《两汉正史民族史撰述与统一多民族国家的巩固》

材料二 如下表所示:

清前期边疆治理的部分措施

地理方位 具体措施

东南地区 ①1683年,清政府派施琅收复台湾。 ②1684年,设台湾府,隶属福建省

东北地区 ①康熙前期,组织雅克萨自卫反击战。 ②1689年,中俄两国签订《尼布楚条约》,划定东部边界

西北地区 ①1757年,击败准噶尔部。 ②平定大、小和卓叛乱。 ③在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治。 ④1762年,在新疆设立伊犁将军,总领军政事务

西藏地区 ①清初,册封达赖和班禅。 ②从1727年起,开始派遣驻藏大臣。 ③1793年,清政府颁布《钦定藏内善后章程》29条,以法律形式明确和落实了中央政府对西藏地方的管辖权

(1) 据材料一并结合所学知识,指出西汉对匈奴政策的变化。

(2) 据材料二,指出清前期统一多民族国家的发展受到的威胁。结合所学知识,归纳清前期边疆治理的意义。

第13课 清朝前中期的鼎盛与危机

1. D 解析:据材料可知,乾隆帝规定只有“案关重大,决不待时者”才可用奏折,这表明奏折用于处理紧急且重要的事务,体现了其机密高效的特点,故选D项;奏折不需要经过内阁中转,可直接呈送皇帝,排除A项;奏折最早出现在康熙年间,排除B项;奏折制度使得皇帝能够更直接、广泛地获取信息,提高了决策效率,强化了对官僚机构的控制,强化了皇权,排除C项。

2. B 解析:结合所学知识可知,雍正时,在皇帝寝宫旁边设立军机处,军机大臣由被指派的朝臣兼职充任,军机处官员在皇帝直接监督下工作,日夜轮流值班,商议军情,起草或处理机要文书。军机处的设立使得皇帝能够更加集中权力,加强了君主专制,标志着封建专制达到了顶峰,故选B项;明朝就已经实行内阁制,且清朝时,内阁只负责处理一般文书,排除A项;奏折制度始于康熙年间,排除 C项;“颁行文官制”与材料无关,排除D项。

3. C 解析:结合所学知识可知,军机处的职能是上传下达、跪受笔录,具有简、密、速的特点,标志着君主专制达到了顶峰,C项正确;军机处的设立使得皇权空前强化,不利于决策的科学性,无法得出“国家治理能力加强”的结论,排除A项;材料的主旨并非突出决策效率的高低,排除 B项;军机处的设置使皇权达到顶峰,未体现中枢机构的相互制约,排除D项。

4. C 解析:据材料可知,清朝在划定边界、处理越境、维护边疆稳定等方面采取了一些措施,强调两国和平相处,避免因小事而发生冲突,体现出对边疆和平稳定的重视,故选C项;清朝仍然固守传统的朝贡体制和宗藩体制,鸦片战争后,由朝贡体制向近代外交转型,排除A项;材料强调的是清朝在处理外交关系时重视边疆地区的和平稳定,未体现针对黑龙江地区的特殊情况实行因地制宜的治理方式,排除B项;材料未涉及加强君主专制的内容,排除D项。

5. A 解析:据材料并结合所学知识可知,云贵地区取消土司世袭制度,设立府、厅、州、县,派遣流官进行管理,清查户口、丈量土地、核实赋税、建城池、设学校等,这些都是内地治理的典型方式,这表明边疆治理在向内地治理模式靠拢,实现边疆治理与内地一体化,故选A项;取消土司世袭、派遣流官等做法是改变当地原有的治理模式,不是因俗而治,排除B项;云贵地区属于西南边疆,排除C项;云贵地区取消土司世袭制度,设立府、厅、州、县,并不是推广行省制,排除D项。

6. B 解析:结合所学知识可知,1793年,清朝颁布了《钦定藏内善后章程》29条,以法律形式明确和落实了中央政府对西藏地方的管辖权,B项正确;“设立管理机构”“沿袭和亲政策”和“实行册封制度”在清朝之前的朝代中都出现过,不是重大的变化,排除A、C、D三项。

7. D

8. C 解析:据材料“但乾隆皇帝和大臣,仍把英国看作是‘蛮夷之邦’,用‘驾驭外藩之道’应对”并结合所学知识可知,对于英国提出的自由贸易往来,清朝统治者仍固守“天朝上国”的理念,用传统的宗藩关系的处理方式去应对,反映了清朝朝贡外交的僵化,C项正确;材料未涉及海防意识的相关信息,排除A项;材料未体现社会经济的高度发达,排除B项;从历史发展来看,清朝统治者故步自封,已落后于世界潮流,排除D项。

9. C 解析:据材料可知,乾隆时期关闭三个口岸,限定广州一口通商,限制了中外贸易和交流,使中国逐渐落后于世界发展潮流,故选C项;明朝时,朝贡贸易体系已经逐渐衰落,排除A项;康熙帝开放海禁主要是出于经济和民生考虑,并非基于海权意识,而乾隆帝限定广州一口通商,是闭关锁国的体现,目的是限制对外交往以维护统治,体现了对海洋权益的忽视和缺乏近代海权观念,排除B项;乾隆时期,中国仍可通过广州与外国进行贸易和交流,并非完全断绝,排除D项。

10. (1) 变化:从“和亲”到反击战争(北击匈奴)。

(2) 威胁:少数民族贵族的叛乱,如准噶尔部的叛乱及大、小和卓的叛乱;外国侵略势力对边疆的侵略,如沙俄入侵我国东北地区;反清势力的威胁,如郑氏集团占据台湾地区。意义:促进了边疆的开发,巩固了统一多民族国家的发展;加强了边疆与内地的经济文化交流,有利于民族交融;基本奠定了现代中国的版图。

一、 选择题

1. (2024徐州期中)清乾隆帝曾诏谕山东巡抚,称其奏折所述事宜为日常公事,不合体制。此后,乾隆帝多次晓谕各省督抚,此类公事应当使用题本文书,经内阁等部门呈送;只有“案关重大,决不待时者”才可用奏折。据此判断( )

A. 奏折需要经内阁中转呈送

B. 奏折最早出现在乾隆年间

C. 奏折制度有利于制约皇权

D. 奏折具有机密高效的特点

2. (2024连云港东海期中)雍正帝建立了君主独裁的政治体制,把封建专制推向了顶峰。它保证了中央集权,实行了政治上和思想上的一元化统治,特别是最高层的统治集团维持了长时期的稳定和统一,避免了由此而起的政治动乱。这种“政治体制”指的是( )

A. 实行内阁制 B. 成立军机处

C. 推行奏折制 D. 颁行文官制

3. 雍正帝通过设立军机处,跨过朝廷设立的法定机构,将军机大臣握在手中,成为自己的办事秘书,然后摆脱了朝廷官僚机构的牵制,自己的谕旨不经议政王大臣会议和内阁讨论,可以直接下达到任何地方、任何一个部门。这从本质上反映了( )

A. 国家治理能力加强 B. 决策效率不断提高

C. 君主专制日益强化 D. 中枢机构相互制约

4. (2024徐州七中期中)下表所示是中俄签订的第一个界约《尼布楚条约》的部分内容。据此可知,清朝( )

《尼布楚条约》的部分内容

一 以流入黑龙江之绰尔纳河……附近之格尔必齐河为两国之界……兴安岭与乌第河之间……今尚未决,此事须待两国使臣各归本国,详细查明之后……始能定之……

二 ……若十数人越境相聚,或持械捕猎,或杀人劫掠……依罪处以死刑。既不以少数人民犯禁而备战,更不以是而至流血

六 和好已定,两国永敦睦谊,自来边境一切争执永予废除,倘各严守约章,争端无自而起

A. 朝贡体制向近代转型 B. 国家治理方式因地制宜

C. 重视边疆的和平稳定 D. 君主专制程度逐步加强

5. (2024南通通州期中)清代前期,云贵地区取消土司世袭制度,设立府、厅、州、县,派遣有一定任期的流官进行管理,并在该地区清查户口、丈量土地、核实赋税、建城池、设学校等。据此可知,此时( )

A. 边疆治理与内地一体化 B. 清廷坚持因俗而治的策略

C. 西北边疆版图初步奠定 D. 封建国家在地方推广行省

6. 与前朝相比,清朝在明确和落实中央政府对西藏地方管辖权的方式上出现了重大变化。这一变化体现在( )

A. 设立管理机构

B. 采用法律管理

C. 沿袭和亲政策

D. 实行册封制度

7. (2025扬州中学期末)清帝国时期建立的满蒙藏体系以藏传佛教为精神纽带、以婚姻为亲缘纽带、以盟会朝觐为仪式、以朝贡赏赐为交换。与此相关的是( )

A. 昭君出塞和亲

B. 吐蕃与唐会盟

C. 榷场互市交易

D. 金瓶掣签制度

8. 1793年,马戛尔尼带着大批“奇异之物”来到中国,要求驻使、通商、自由往来等。但乾隆皇帝和大臣,仍把英国看作是“蛮夷之邦”,用“驾驭外藩之道”应对。最终,中英双方不欢而散。这体现了清王朝( )

A. 海防意识的强化

B. 社会经济的高度发达

C. 朝贡外交的僵化

D. 统治阶层有先见之明

9. (2024淮安高中校协作体期中)康熙二十三年(1684年)九月,康熙帝曾下令开放海禁,次年正式公布开放广东、福建、浙江、江苏四省通商。然而至乾隆二十二年(1757年),其中的三个口岸被关闭,限定广州一口通商。这一变化( )

A. 使中国朝贡贸易体系逐渐衰落

B. 表明中国海权意识不断强化

C. 使中国逐渐落后于世界潮流

D. 使中国对外交流完全断绝

二、 非选择题

10. 中华民族几千年来保持着对中华文明较高的认同感。阅读材料,回答问题。

材料一 两汉是中国统一多民族国家的巩固时期。西汉民族关系则主要是采取和抚四夷,特别是与强大的匈奴实行“和亲”政策,在一定程度上保证了边境的安宁。到了汉武帝时期,随着西汉国力的增强,汉武帝采取了一系列巩固统一的强有力措施。

——摘编自汪高鑫《两汉正史民族史撰述与统一多民族国家的巩固》

材料二 如下表所示:

清前期边疆治理的部分措施

地理方位 具体措施

东南地区 ①1683年,清政府派施琅收复台湾。 ②1684年,设台湾府,隶属福建省

东北地区 ①康熙前期,组织雅克萨自卫反击战。 ②1689年,中俄两国签订《尼布楚条约》,划定东部边界

西北地区 ①1757年,击败准噶尔部。 ②平定大、小和卓叛乱。 ③在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治。 ④1762年,在新疆设立伊犁将军,总领军政事务

西藏地区 ①清初,册封达赖和班禅。 ②从1727年起,开始派遣驻藏大臣。 ③1793年,清政府颁布《钦定藏内善后章程》29条,以法律形式明确和落实了中央政府对西藏地方的管辖权

(1) 据材料一并结合所学知识,指出西汉对匈奴政策的变化。

(2) 据材料二,指出清前期统一多民族国家的发展受到的威胁。结合所学知识,归纳清前期边疆治理的意义。

第13课 清朝前中期的鼎盛与危机

1. D 解析:据材料可知,乾隆帝规定只有“案关重大,决不待时者”才可用奏折,这表明奏折用于处理紧急且重要的事务,体现了其机密高效的特点,故选D项;奏折不需要经过内阁中转,可直接呈送皇帝,排除A项;奏折最早出现在康熙年间,排除B项;奏折制度使得皇帝能够更直接、广泛地获取信息,提高了决策效率,强化了对官僚机构的控制,强化了皇权,排除C项。

2. B 解析:结合所学知识可知,雍正时,在皇帝寝宫旁边设立军机处,军机大臣由被指派的朝臣兼职充任,军机处官员在皇帝直接监督下工作,日夜轮流值班,商议军情,起草或处理机要文书。军机处的设立使得皇帝能够更加集中权力,加强了君主专制,标志着封建专制达到了顶峰,故选B项;明朝就已经实行内阁制,且清朝时,内阁只负责处理一般文书,排除A项;奏折制度始于康熙年间,排除 C项;“颁行文官制”与材料无关,排除D项。

3. C 解析:结合所学知识可知,军机处的职能是上传下达、跪受笔录,具有简、密、速的特点,标志着君主专制达到了顶峰,C项正确;军机处的设立使得皇权空前强化,不利于决策的科学性,无法得出“国家治理能力加强”的结论,排除A项;材料的主旨并非突出决策效率的高低,排除 B项;军机处的设置使皇权达到顶峰,未体现中枢机构的相互制约,排除D项。

4. C 解析:据材料可知,清朝在划定边界、处理越境、维护边疆稳定等方面采取了一些措施,强调两国和平相处,避免因小事而发生冲突,体现出对边疆和平稳定的重视,故选C项;清朝仍然固守传统的朝贡体制和宗藩体制,鸦片战争后,由朝贡体制向近代外交转型,排除A项;材料强调的是清朝在处理外交关系时重视边疆地区的和平稳定,未体现针对黑龙江地区的特殊情况实行因地制宜的治理方式,排除B项;材料未涉及加强君主专制的内容,排除D项。

5. A 解析:据材料并结合所学知识可知,云贵地区取消土司世袭制度,设立府、厅、州、县,派遣流官进行管理,清查户口、丈量土地、核实赋税、建城池、设学校等,这些都是内地治理的典型方式,这表明边疆治理在向内地治理模式靠拢,实现边疆治理与内地一体化,故选A项;取消土司世袭、派遣流官等做法是改变当地原有的治理模式,不是因俗而治,排除B项;云贵地区属于西南边疆,排除C项;云贵地区取消土司世袭制度,设立府、厅、州、县,并不是推广行省制,排除D项。

6. B 解析:结合所学知识可知,1793年,清朝颁布了《钦定藏内善后章程》29条,以法律形式明确和落实了中央政府对西藏地方的管辖权,B项正确;“设立管理机构”“沿袭和亲政策”和“实行册封制度”在清朝之前的朝代中都出现过,不是重大的变化,排除A、C、D三项。

7. D

8. C 解析:据材料“但乾隆皇帝和大臣,仍把英国看作是‘蛮夷之邦’,用‘驾驭外藩之道’应对”并结合所学知识可知,对于英国提出的自由贸易往来,清朝统治者仍固守“天朝上国”的理念,用传统的宗藩关系的处理方式去应对,反映了清朝朝贡外交的僵化,C项正确;材料未涉及海防意识的相关信息,排除A项;材料未体现社会经济的高度发达,排除B项;从历史发展来看,清朝统治者故步自封,已落后于世界潮流,排除D项。

9. C 解析:据材料可知,乾隆时期关闭三个口岸,限定广州一口通商,限制了中外贸易和交流,使中国逐渐落后于世界发展潮流,故选C项;明朝时,朝贡贸易体系已经逐渐衰落,排除A项;康熙帝开放海禁主要是出于经济和民生考虑,并非基于海权意识,而乾隆帝限定广州一口通商,是闭关锁国的体现,目的是限制对外交往以维护统治,体现了对海洋权益的忽视和缺乏近代海权观念,排除B项;乾隆时期,中国仍可通过广州与外国进行贸易和交流,并非完全断绝,排除D项。

10. (1) 变化:从“和亲”到反击战争(北击匈奴)。

(2) 威胁:少数民族贵族的叛乱,如准噶尔部的叛乱及大、小和卓的叛乱;外国侵略势力对边疆的侵略,如沙俄入侵我国东北地区;反清势力的威胁,如郑氏集团占据台湾地区。意义:促进了边疆的开发,巩固了统一多民族国家的发展;加强了边疆与内地的经济文化交流,有利于民族交融;基本奠定了现代中国的版图。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进