第15课 两次鸦片战争 同步练习(含答案)2025-2026学年高中历史统编版必修上

文档属性

| 名称 | 第15课 两次鸦片战争 同步练习(含答案)2025-2026学年高中历史统编版必修上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 21.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 10:46:25 | ||

图片预览

文档简介

第15课 两次鸦片战争

一、 选择题

1. (2024泰州泰兴期中)1759年的中欧贸易中,中国政府不仅规定贸易地点,还控制着贸易的形式。除此以外,欧洲商人们还要面对一个对欧洲产品几乎没什么需求的市场。所以,欧洲商人主要以银锭来购买中国的丝绸、瓷器、漆器和茶叶。下列对材料理解正确的是( )

A. 当时政府实行对外开放政策

B. 当时中国全方位领先于世界

C. 外国商品完全不适合中国

D. 可用于解释鸦片走私的原因

2. (2025无锡期末)“为商务监督及女王陛下的臣民所忍受的暴行与虐待要求赔偿,为英国商人们在恐吓与暴力之下所受到的损失要求赔偿,为英国商人们的人身和财产获得保证,使今后免受暴虐与残忍的待遇,并能够在正常的情况之下经商。”英国内务大臣罗素的这番言论( )

A. 深刻揭示了鸦片战争爆发的根源

B. 是殖民者强盗逻辑的体现

C. 真实地说明了英国商人所处的境遇

D. 体现了清政府的腐败和无能

3. (2024无锡期末)清朝驻外使臣薛福成这样评价鸦片战争后列强在华获得的特权:“立约之初,有视若寻常而贻患于无穷者,大要有二:一则曰一国获利,各国均沾也……一则曰洋人居中国,不归中国官管理也。”薛福成论述的特权是( )

A. 协定关税和领事裁判权

B. 片面最惠国待遇和领事裁判权

C. 协定关税和通商口岸传教权

D. 片面最惠国待遇和通商口岸传教权

4. 在鸦片战争期间,清朝重臣伊里布的家臣张喜临危受命参与了中英谈判,他在谈判中说道:“我朝以德服人,不在兵威……尔们外夷不知大体,船坚炮利是霸道,非王道也。”这反映出清政府( )

A. 民族国家意识觉醒

B. 利用传统思想抗争

C. 主张学习西方科技

D. 缺乏近代外交观念

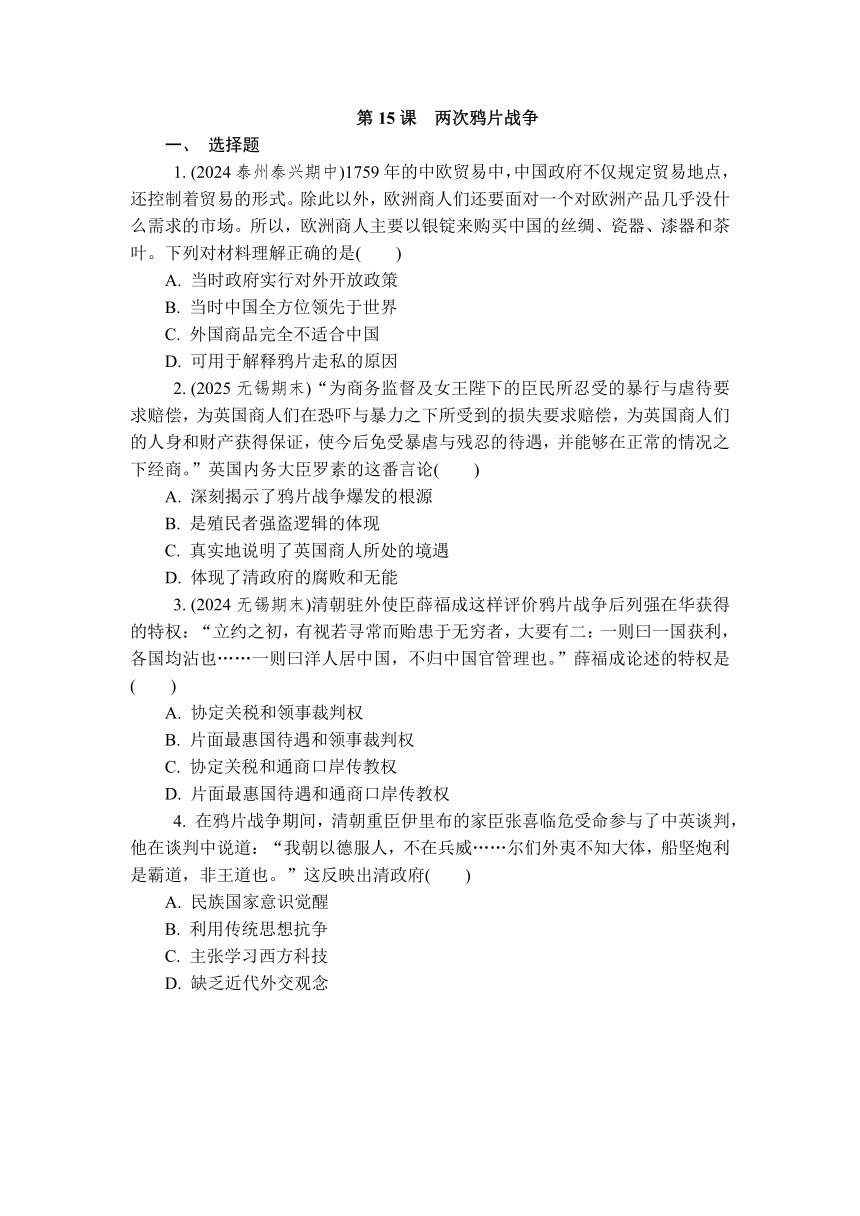

5. (2024江苏决胜新高考12月联考)下表所示的内容为第二次鸦片战争后至甲午中日战争前各口岸输入洋纱的比重(%)。下列对表中数据解读准确的是( )

时期 华南八港 华中九港 华北二港 东北一港

1867—1871年 97.9 1.6 0.5

1877—1881年 86.8 6.2 7.0

1884—1888年 63.6 10.9 19.6 6.0

1889—1892年 47.6 24.0 19.5 8.9

A. 华南地区自然经济解体缓慢 B. 中国对外贸易中心转向北方

C. 华中地区的近代化程度最高 D. 西方列强加强对华商品输出

6. (2024徐州七中期中)近代魏源、徐继畬、姚莹等人编撰书籍介绍外洋知识,主要局限于欧洲列国史地时事和与军事有关的科技知识,没有对西方文化作全面介绍和理性审度,对于欧美之外的地区介绍甚少。这主要是因为他们的编撰活动( )

A. 固守夷夏之防的保守观念

B. 出于抗御外敌入侵的急切需要

C. 面临守旧势力的强大阻力

D. 力图提供变法维新的理论依据

7. (2024盐城东台期末)晚清时期,习武之风极一时之盛,许多农民、城镇贫民、工商业者、小商小贩等皆参与习武,并加入反帝爱国斗争。这种现象反映了( )

A. 民族危机逐渐缓和 B. 时局影响社会风气

C. 清朝统治秩序崩溃 D. 新式学堂得到发展

8. (2024徐州一中期中)据《平江县志》载:“道光末,(湖南平江)红茶大盛,商民运以出洋,岁不下数十万金,泉流地上,凡山谷间,向种红薯之处,悉以种茶。”材料表明了( )

A. 列强侵略势力已从沿海深入内地

B. 中国商业资本助推民族经济发展

C. 中国茶叶种植技术取得了重大突破

D. 中国农业结构受到国际市场的影响

9. 1844年后,曾任广东澄海县训导的梁廷枏,陆续撰成《合省国说》《兰仑偶说》等书籍,这些书籍对美国和英国的历史、地理、政治、经济、文化等方面的情况作了简要记叙,而对于美国的资产阶级民主政治制度介绍尤多。据此可知,梁廷枏的思想( )

A. 推动救亡图存运动的高涨

B. 深受西方政治制度的影响

C. 有利于开拓国人的视野

D. 强调抵御外侮的重要性

二、 非选择题

10. 阅读材料,回答问题。

材料一 中国正当清代嘉庆、道光两朝国势开始下降的时候,世界第一个资本主义国家——英国,已经变成走遍世界寻求殖民地的头等侵略国。随着工业的发展,英国涌现了许多新兴工业大城,这些工业城市具有大规模的工厂,制造着各种工业品。由于英国工业的飞跃发展,提高了商品对殖民地和其他国家输出的要求;又由于新式交通工具的使用,英国得以广辟新市场和新殖民地。在印度,英国侵略势力继续向广大腹地推进,获得剥削殖民地的无限利益。这个贪婪强暴而又在印度积有经验的英国海盗,对清政府统治下的封建中国,抱着极大的野心,一刻也不肯放松侵略的机会,是势所必然的。

——摘编自范文澜《中国近代史》

材料二 中国传统的文化优越感,在鸦片战争中受到了一次不大的冲击。堂堂天朝竟败给了“蕞尔岛夷”手下,着实使君臣们为之一惊。但这场战争毕竟只使君臣慑于对手的船坚炮利,中西之间还只是在器物层次上发生文化冲突,所以一时的忧患意识和战败的屈辱感很快随着和约的订立而烟消云散。拍岸的惊涛,峰回路转,化作阵阵水沫,依然是死水一泓。“都门仍复恬嬉,大有雨过忘雷之意。”君臣们仍然在自给自足的文化心理支配下昏昏睡去。

——摘编自沈渭滨《困厄中的近代化》

(1) 据材料一并结合所学知识,概述范文澜先生对鸦片战争的起因及后果的认识。

(2) 据材料二并结合所学知识,概括鸦片战争后中国对西方的认识,并对此进行简要评述。

第15课 两次鸦片战争

1. D 解析:据材料并结合所学知识可知,欧洲商人在正常贸易中主要用银锭购买中国商品,在贸易中处于不利地位,为了改变这种贸易逆差,他们寻找其他商品来平衡贸易,鸦片就成为他们选择的商品,这可用于解释后来鸦片走私的原因,故选D项;清朝实行闭关锁国政策,而不是对外开放政策,排除A项;“全方位领先于世界”说法过于夸大,排除B项;材料只是说欧洲产品在中国几乎没什么需求,“完全不适合”说法对于绝对,排除C项。

2. B

3. B 解析:结合所学知识可知,最惠国待遇指国际条约中缔约双方互相享有对方现在或将来给予任何第三国的条约权利,鸦片战争后,外国侵略者并不将此项待遇给予中国,因此,他们所享受的最惠国待遇是片面最惠国待遇,也即材料所述“一国获利,各国均沾”;领事裁判权指外国侨民在中国犯罪或成为民事诉讼的被告时,不受中国法律管辖,只受本国领事依照本国法律审判的特权,也即材料所述“洋人居中国,不归中国官管理”,故选B项;协定关税指的是列强进出口中国的货物应纳税款,必须经过双方协议,是中国关税主权的丧失,与材料内容不符,排除A、C两项;通商口岸传教权指的是列强能够在通商口岸自由传教,清政府负责保护教堂,与材料无关,排除D项。

4. D 解析:据材料“以德服人,不在兵威……霸道,非王道也”可知,清政府在对外谈判中表现出“天朝上国”的优越感,反映出清政府缺乏近代外交的观念,故选D项;材料未体现清政府民族国家意识觉醒,排除A项;虽然张喜提到“以德服人”,但其并不是利用传统思想抗争,而是为了显示清政府的优越感,排除B项;鸦片战争期间,清政府并没有主张学习西方科技,排除C项。

5. D 解析:据材料可知,1867—1871年,中国主要是在华南地区输入洋纱,其他地区较少,但之后,华中、华北和东北地区输入洋纱的比例上升,说明列强对中国的侵略由主要集中在华南地区,扩展到华中、华北和东北地区,体现了西方列强加强对华商品输出,故选D项;华南地区是受列强经济侵略较早、较多的地区,自然经济解体的速度相对较快,排除A项;“中国对外贸易中心转向北方”说法错误,华南地区在各口岸输入洋纱的比重一直较高,且材料只反映了洋纱的输入情况,不能整体体现对外贸易的情况,排除B项;列强对华输入洋纱比重的变化不能反映出近代化程度,排除C项。

6. B 解析:据材料并结合所学知识可知,近代中国面临着列强的侵略,魏源、徐继畬、姚莹等人编撰书籍介绍外洋知识主要是为了让中国人了解西方,学习西方的军事科技等,以抵御外敌入侵,因此他们侧重于介绍欧洲列国史地时事和与军事有关的科技知识,对于欧美之外的地区介绍甚少,故选B项;魏源等人编撰书籍介绍外洋知识,本身就是对传统夷夏观念的突破,而不是固守,排除A项;守旧势力的强大阻力并非材料现象的主要原因,排除C项;魏源等人所处的时代是鸦片战争前后,主要是为了“师夷长技以制夷”,寻求抵御外敌的方法和途径,而变法维新是在甲午战争后民族危机进一步加深的背景下兴起的,排除D项。

7. B 解析:据材料可知,晚清时期,不同阶层的人都参与习武,且加入了反帝斗争,这体现了晚清时期日益加剧的民族危机促使民间习武风气兴盛,故选B项,排除A项;材料仅体现了不同阶层的人习武,与清朝统治关系不大,排除C项;新式学堂主要体现在教授近代文化等方面,与材料无直接关联,排除D项。

8. D 解析:据材料可知,平江的红茶被商民运往国外,获利很多,这使得当地人在之前能种红薯的地方都改种了红茶,当地的农业种植结构因此发生了变化,这说明中国农业结构受到了国际市场的影响,故选D项;道光末年,列强的侵略势力尚未从沿海深入内地,且与材料主旨不符,排除A项;材料所述为湖南平江农村地区受到世界市场影响而普遍种植红茶的现实,这不属于民族经济的发展,排除 B项;材料所述为湖南平江当地农村由种植红薯转而种植红茶的史实,是种植结构的变化,而非种植技术的突破,排除C项。

9. C 解析:据材料并结合所学知识可知,西方列强打开了中国的大门,西方的思想文化传入中国,材料“这些书籍对美国和英国的历史、地理、政治、经济、文化等方面的情况作了简要记叙,而对于美国的资产阶级民主政治制度介绍尤多”说明梁廷枏介绍了西方的思想文化,这有利于开拓国人的视野,C项正确;材料未体现救亡图存运动的高涨,排除A项;“对于美国的资产阶级民主政治制度介绍尤多”并不代表梁廷枏的思想深受西方政治制度的影响,排除B项;材料未强调抵御外侮的重要性,排除D项。

10. (1) 认识:起因,英国资产阶级拓展海外市场、掠夺生产原料的必然结果;后果,鸦片战争给中国带来巨大的屈辱和深重的灾难,中国由一个独立自主的封建社会开始沦为半殖民地半封建社会。

(2) 认识:统治者认可西方的坚船利炮;认为中国制度仍优越于西方;以传统的蛮夷观念看待西方国家。评述:长期以来的海禁和闭关锁国政策,使中国对世界的变化认识甚少;中国传统文化的优越感造就了“天朝上国”思想,对西方易产生鄙视心理;鸦片战争对清廷的冲击力度较小,民族意识尚未真正觉醒。

一、 选择题

1. (2024泰州泰兴期中)1759年的中欧贸易中,中国政府不仅规定贸易地点,还控制着贸易的形式。除此以外,欧洲商人们还要面对一个对欧洲产品几乎没什么需求的市场。所以,欧洲商人主要以银锭来购买中国的丝绸、瓷器、漆器和茶叶。下列对材料理解正确的是( )

A. 当时政府实行对外开放政策

B. 当时中国全方位领先于世界

C. 外国商品完全不适合中国

D. 可用于解释鸦片走私的原因

2. (2025无锡期末)“为商务监督及女王陛下的臣民所忍受的暴行与虐待要求赔偿,为英国商人们在恐吓与暴力之下所受到的损失要求赔偿,为英国商人们的人身和财产获得保证,使今后免受暴虐与残忍的待遇,并能够在正常的情况之下经商。”英国内务大臣罗素的这番言论( )

A. 深刻揭示了鸦片战争爆发的根源

B. 是殖民者强盗逻辑的体现

C. 真实地说明了英国商人所处的境遇

D. 体现了清政府的腐败和无能

3. (2024无锡期末)清朝驻外使臣薛福成这样评价鸦片战争后列强在华获得的特权:“立约之初,有视若寻常而贻患于无穷者,大要有二:一则曰一国获利,各国均沾也……一则曰洋人居中国,不归中国官管理也。”薛福成论述的特权是( )

A. 协定关税和领事裁判权

B. 片面最惠国待遇和领事裁判权

C. 协定关税和通商口岸传教权

D. 片面最惠国待遇和通商口岸传教权

4. 在鸦片战争期间,清朝重臣伊里布的家臣张喜临危受命参与了中英谈判,他在谈判中说道:“我朝以德服人,不在兵威……尔们外夷不知大体,船坚炮利是霸道,非王道也。”这反映出清政府( )

A. 民族国家意识觉醒

B. 利用传统思想抗争

C. 主张学习西方科技

D. 缺乏近代外交观念

5. (2024江苏决胜新高考12月联考)下表所示的内容为第二次鸦片战争后至甲午中日战争前各口岸输入洋纱的比重(%)。下列对表中数据解读准确的是( )

时期 华南八港 华中九港 华北二港 东北一港

1867—1871年 97.9 1.6 0.5

1877—1881年 86.8 6.2 7.0

1884—1888年 63.6 10.9 19.6 6.0

1889—1892年 47.6 24.0 19.5 8.9

A. 华南地区自然经济解体缓慢 B. 中国对外贸易中心转向北方

C. 华中地区的近代化程度最高 D. 西方列强加强对华商品输出

6. (2024徐州七中期中)近代魏源、徐继畬、姚莹等人编撰书籍介绍外洋知识,主要局限于欧洲列国史地时事和与军事有关的科技知识,没有对西方文化作全面介绍和理性审度,对于欧美之外的地区介绍甚少。这主要是因为他们的编撰活动( )

A. 固守夷夏之防的保守观念

B. 出于抗御外敌入侵的急切需要

C. 面临守旧势力的强大阻力

D. 力图提供变法维新的理论依据

7. (2024盐城东台期末)晚清时期,习武之风极一时之盛,许多农民、城镇贫民、工商业者、小商小贩等皆参与习武,并加入反帝爱国斗争。这种现象反映了( )

A. 民族危机逐渐缓和 B. 时局影响社会风气

C. 清朝统治秩序崩溃 D. 新式学堂得到发展

8. (2024徐州一中期中)据《平江县志》载:“道光末,(湖南平江)红茶大盛,商民运以出洋,岁不下数十万金,泉流地上,凡山谷间,向种红薯之处,悉以种茶。”材料表明了( )

A. 列强侵略势力已从沿海深入内地

B. 中国商业资本助推民族经济发展

C. 中国茶叶种植技术取得了重大突破

D. 中国农业结构受到国际市场的影响

9. 1844年后,曾任广东澄海县训导的梁廷枏,陆续撰成《合省国说》《兰仑偶说》等书籍,这些书籍对美国和英国的历史、地理、政治、经济、文化等方面的情况作了简要记叙,而对于美国的资产阶级民主政治制度介绍尤多。据此可知,梁廷枏的思想( )

A. 推动救亡图存运动的高涨

B. 深受西方政治制度的影响

C. 有利于开拓国人的视野

D. 强调抵御外侮的重要性

二、 非选择题

10. 阅读材料,回答问题。

材料一 中国正当清代嘉庆、道光两朝国势开始下降的时候,世界第一个资本主义国家——英国,已经变成走遍世界寻求殖民地的头等侵略国。随着工业的发展,英国涌现了许多新兴工业大城,这些工业城市具有大规模的工厂,制造着各种工业品。由于英国工业的飞跃发展,提高了商品对殖民地和其他国家输出的要求;又由于新式交通工具的使用,英国得以广辟新市场和新殖民地。在印度,英国侵略势力继续向广大腹地推进,获得剥削殖民地的无限利益。这个贪婪强暴而又在印度积有经验的英国海盗,对清政府统治下的封建中国,抱着极大的野心,一刻也不肯放松侵略的机会,是势所必然的。

——摘编自范文澜《中国近代史》

材料二 中国传统的文化优越感,在鸦片战争中受到了一次不大的冲击。堂堂天朝竟败给了“蕞尔岛夷”手下,着实使君臣们为之一惊。但这场战争毕竟只使君臣慑于对手的船坚炮利,中西之间还只是在器物层次上发生文化冲突,所以一时的忧患意识和战败的屈辱感很快随着和约的订立而烟消云散。拍岸的惊涛,峰回路转,化作阵阵水沫,依然是死水一泓。“都门仍复恬嬉,大有雨过忘雷之意。”君臣们仍然在自给自足的文化心理支配下昏昏睡去。

——摘编自沈渭滨《困厄中的近代化》

(1) 据材料一并结合所学知识,概述范文澜先生对鸦片战争的起因及后果的认识。

(2) 据材料二并结合所学知识,概括鸦片战争后中国对西方的认识,并对此进行简要评述。

第15课 两次鸦片战争

1. D 解析:据材料并结合所学知识可知,欧洲商人在正常贸易中主要用银锭购买中国商品,在贸易中处于不利地位,为了改变这种贸易逆差,他们寻找其他商品来平衡贸易,鸦片就成为他们选择的商品,这可用于解释后来鸦片走私的原因,故选D项;清朝实行闭关锁国政策,而不是对外开放政策,排除A项;“全方位领先于世界”说法过于夸大,排除B项;材料只是说欧洲产品在中国几乎没什么需求,“完全不适合”说法对于绝对,排除C项。

2. B

3. B 解析:结合所学知识可知,最惠国待遇指国际条约中缔约双方互相享有对方现在或将来给予任何第三国的条约权利,鸦片战争后,外国侵略者并不将此项待遇给予中国,因此,他们所享受的最惠国待遇是片面最惠国待遇,也即材料所述“一国获利,各国均沾”;领事裁判权指外国侨民在中国犯罪或成为民事诉讼的被告时,不受中国法律管辖,只受本国领事依照本国法律审判的特权,也即材料所述“洋人居中国,不归中国官管理”,故选B项;协定关税指的是列强进出口中国的货物应纳税款,必须经过双方协议,是中国关税主权的丧失,与材料内容不符,排除A、C两项;通商口岸传教权指的是列强能够在通商口岸自由传教,清政府负责保护教堂,与材料无关,排除D项。

4. D 解析:据材料“以德服人,不在兵威……霸道,非王道也”可知,清政府在对外谈判中表现出“天朝上国”的优越感,反映出清政府缺乏近代外交的观念,故选D项;材料未体现清政府民族国家意识觉醒,排除A项;虽然张喜提到“以德服人”,但其并不是利用传统思想抗争,而是为了显示清政府的优越感,排除B项;鸦片战争期间,清政府并没有主张学习西方科技,排除C项。

5. D 解析:据材料可知,1867—1871年,中国主要是在华南地区输入洋纱,其他地区较少,但之后,华中、华北和东北地区输入洋纱的比例上升,说明列强对中国的侵略由主要集中在华南地区,扩展到华中、华北和东北地区,体现了西方列强加强对华商品输出,故选D项;华南地区是受列强经济侵略较早、较多的地区,自然经济解体的速度相对较快,排除A项;“中国对外贸易中心转向北方”说法错误,华南地区在各口岸输入洋纱的比重一直较高,且材料只反映了洋纱的输入情况,不能整体体现对外贸易的情况,排除B项;列强对华输入洋纱比重的变化不能反映出近代化程度,排除C项。

6. B 解析:据材料并结合所学知识可知,近代中国面临着列强的侵略,魏源、徐继畬、姚莹等人编撰书籍介绍外洋知识主要是为了让中国人了解西方,学习西方的军事科技等,以抵御外敌入侵,因此他们侧重于介绍欧洲列国史地时事和与军事有关的科技知识,对于欧美之外的地区介绍甚少,故选B项;魏源等人编撰书籍介绍外洋知识,本身就是对传统夷夏观念的突破,而不是固守,排除A项;守旧势力的强大阻力并非材料现象的主要原因,排除C项;魏源等人所处的时代是鸦片战争前后,主要是为了“师夷长技以制夷”,寻求抵御外敌的方法和途径,而变法维新是在甲午战争后民族危机进一步加深的背景下兴起的,排除D项。

7. B 解析:据材料可知,晚清时期,不同阶层的人都参与习武,且加入了反帝斗争,这体现了晚清时期日益加剧的民族危机促使民间习武风气兴盛,故选B项,排除A项;材料仅体现了不同阶层的人习武,与清朝统治关系不大,排除C项;新式学堂主要体现在教授近代文化等方面,与材料无直接关联,排除D项。

8. D 解析:据材料可知,平江的红茶被商民运往国外,获利很多,这使得当地人在之前能种红薯的地方都改种了红茶,当地的农业种植结构因此发生了变化,这说明中国农业结构受到了国际市场的影响,故选D项;道光末年,列强的侵略势力尚未从沿海深入内地,且与材料主旨不符,排除A项;材料所述为湖南平江农村地区受到世界市场影响而普遍种植红茶的现实,这不属于民族经济的发展,排除 B项;材料所述为湖南平江当地农村由种植红薯转而种植红茶的史实,是种植结构的变化,而非种植技术的突破,排除C项。

9. C 解析:据材料并结合所学知识可知,西方列强打开了中国的大门,西方的思想文化传入中国,材料“这些书籍对美国和英国的历史、地理、政治、经济、文化等方面的情况作了简要记叙,而对于美国的资产阶级民主政治制度介绍尤多”说明梁廷枏介绍了西方的思想文化,这有利于开拓国人的视野,C项正确;材料未体现救亡图存运动的高涨,排除A项;“对于美国的资产阶级民主政治制度介绍尤多”并不代表梁廷枏的思想深受西方政治制度的影响,排除B项;材料未强调抵御外侮的重要性,排除D项。

10. (1) 认识:起因,英国资产阶级拓展海外市场、掠夺生产原料的必然结果;后果,鸦片战争给中国带来巨大的屈辱和深重的灾难,中国由一个独立自主的封建社会开始沦为半殖民地半封建社会。

(2) 认识:统治者认可西方的坚船利炮;认为中国制度仍优越于西方;以传统的蛮夷观念看待西方国家。评述:长期以来的海禁和闭关锁国政策,使中国对世界的变化认识甚少;中国传统文化的优越感造就了“天朝上国”思想,对西方易产生鄙视心理;鸦片战争对清廷的冲击力度较小,民族意识尚未真正觉醒。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进