第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起 综合评价(含答案)2025-2026学年高中历史统编版必修上

文档属性

| 名称 | 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起 综合评价(含答案)2025-2026学年高中历史统编版必修上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 10:52:56 | ||

图片预览

文档简介

第七单元综合评价

时间:45分钟 分值:100分

一、 选择题(共20题,每题4分,计80分)

1. (2024常州溧阳期末)“它是‘学生牺牲的精神’‘社会制裁的精神’和‘民族自决的精神’的结合。”这是《每周评论》对近代某一运动的评价。该运动( )

A. 使民主共和观念深入人心 B. 是新民主主义革命的开端

C. 基本推翻了北洋军阀的反动统治 D. 结束了封建君主专制统治

2. 五四运动发生后,在全国爱国群众运动的巨大压力下,北洋政府对巴黎和约的签字问题,不肯作出拒签的明确指示,签字一事由代表团自行决定。六月二十八日,巴黎和会对德和约签字,中国代表团拒绝出席这次全体会议,没有在该项和约上签字。这说明五四运动( )

A. 彰显民众团结之威 B. 体现工人阶级为主力军

C. 最终取得彻底胜利 D. 促进马克思主义的传播

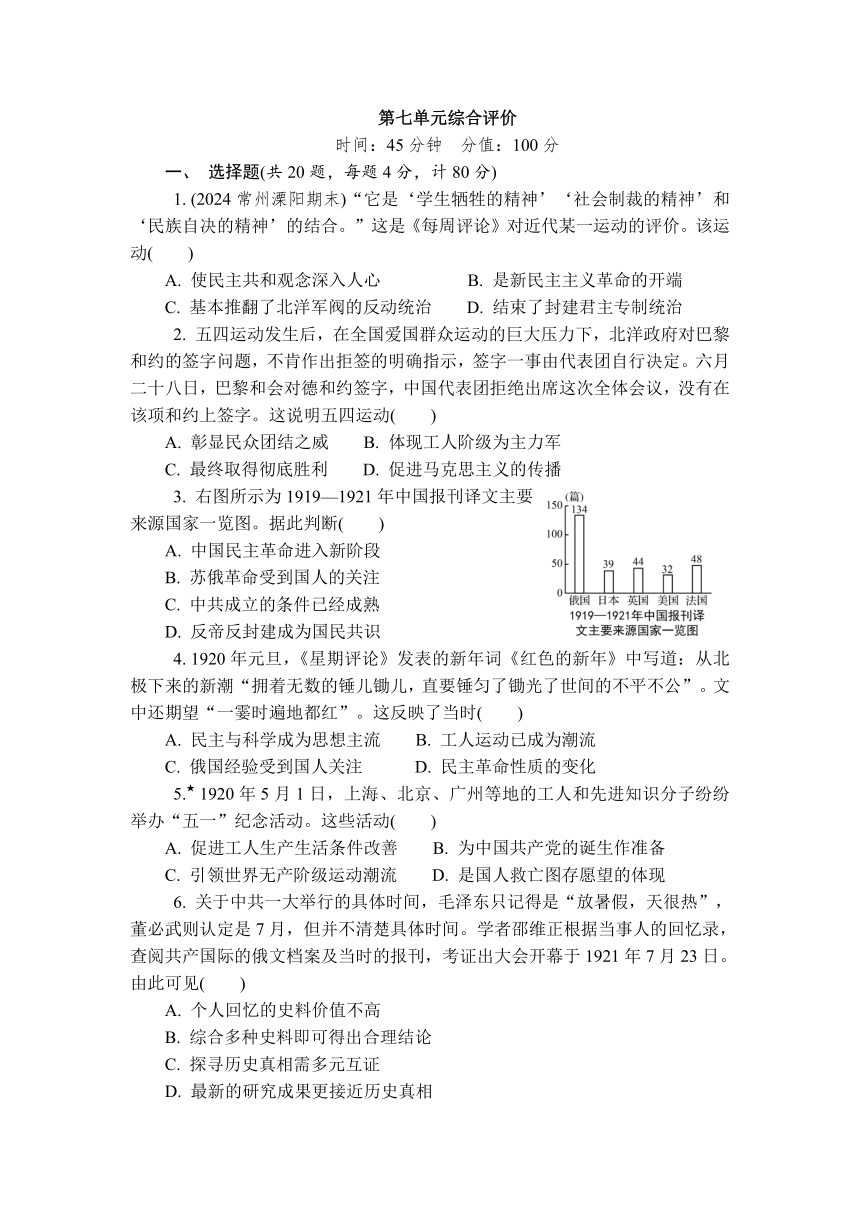

3. 右图所示为1919—1921年中国报刊译文主要来源国家一览图。据此判断( )

A. 中国民主革命进入新阶段

B. 苏俄革命受到国人的关注

C. 中共成立的条件已经成熟

D. 反帝反封建成为国民共识

4. 1920年元旦,《星期评论》发表的新年词《红色的新年》中写道:从北极下来的新潮“拥着无数的锤儿锄儿,直要锤匀了锄光了世间的不平不公”。文中还期望“一霎时遍地都红”。这反映了当时( )

A. 民主与科学成为思想主流 B. 工人运动已成为潮流

C. 俄国经验受到国人关注 D. 民主革命性质的变化

5.★ 1920年5月1日,上海、北京、广州等地的工人和先进知识分子纷纷举办“五一”纪念活动。这些活动( )

A. 促进工人生产生活条件改善 B. 为中国共产党的诞生作准备

C. 引领世界无产阶级运动潮流 D. 是国人救亡图存愿望的体现

6. 关于中共一大举行的具体时间,毛泽东只记得是“放暑假,天很热”,董必武则认定是7月,但并不清楚具体时间。学者邵维正根据当事人的回忆录,查阅共产国际的俄文档案及当时的报刊,考证出大会开幕于1921年7月23日。由此可见( )

A. 个人回忆的史料价值不高

B. 综合多种史料即可得出合理结论

C. 探寻历史真相需多元互证

D. 最新的研究成果更接近历史真相

7. (2024唐山期末)1922年举行的中国共产党第二次全国代表大会提出党在民主革命阶段的纲领是:消除内乱,打倒军阀,建设国内和平;推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立;统一中国为真正的民主共和国。这次会议( )

A. 是党的历史上生死攸关的转折点

B. 中国革命的面貌从此焕然一新

C. 探索农村包围城市的革命道路

D. 表明中国共产党对国情有了正确认识

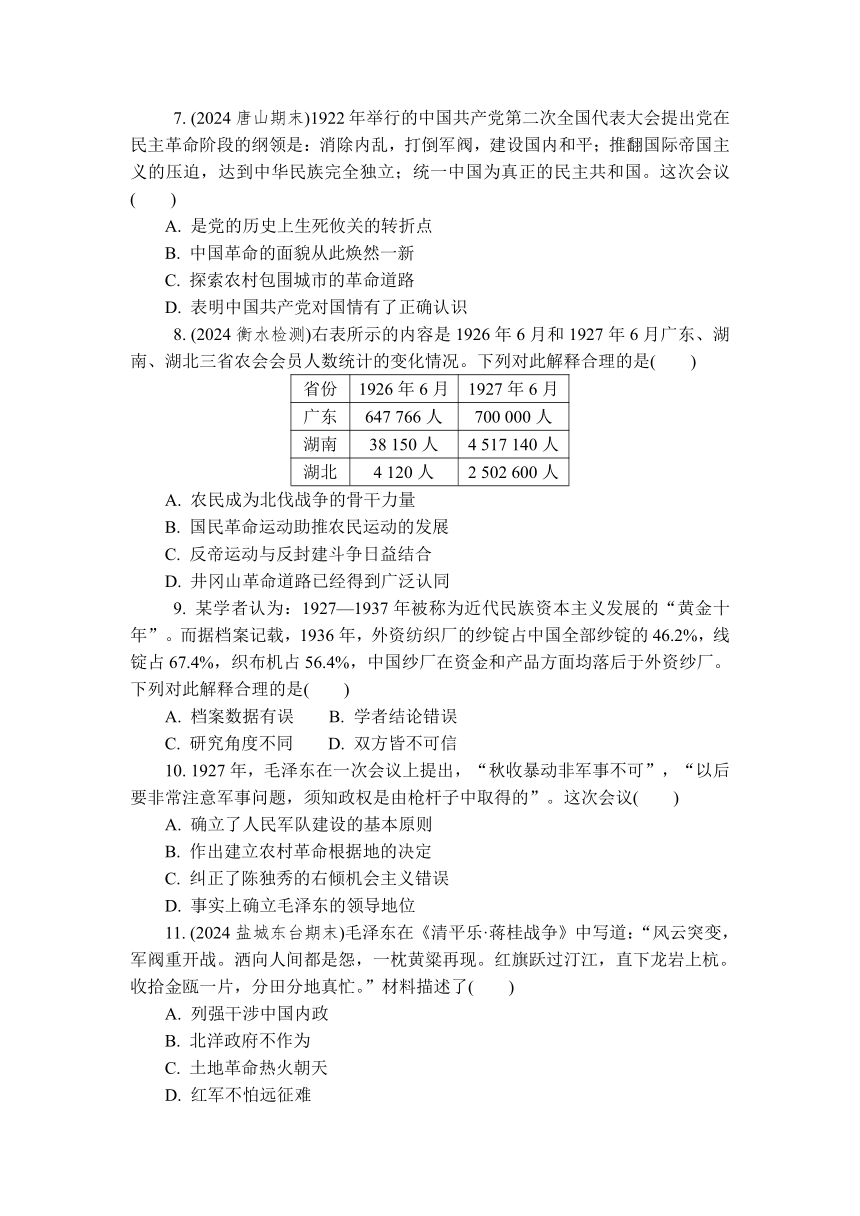

8. (2024衡水检测)右表所示的内容是1926年6月和1927年6月广东、湖南、湖北三省农会会员人数统计的变化情况。下列对此解释合理的是( )

省份 1926年6月 1927年6月

广东 647 766人 700 000人

湖南 38 150人 4 517 140人

湖北 4 120人 2 502 600人

A. 农民成为北伐战争的骨干力量

B. 国民革命运动助推农民运动的发展

C. 反帝运动与反封建斗争日益结合

D. 井冈山革命道路已经得到广泛认同

9. 某学者认为:1927—1937年被称为近代民族资本主义发展的“黄金十年”。而据档案记载,1936年,外资纺织厂的纱锭占中国全部纱锭的46.2%,线锭占67.4%,织布机占56.4%,中国纱厂在资金和产品方面均落后于外资纱厂。下列对此解释合理的是( )

A. 档案数据有误 B. 学者结论错误

C. 研究角度不同 D. 双方皆不可信

10. 1927年,毛泽东在一次会议上提出,“秋收暴动非军事不可”,“以后要非常注意军事问题,须知政权是由枪杆子中取得的”。这次会议( )

A. 确立了人民军队建设的基本原则

B. 作出建立农村革命根据地的决定

C. 纠正了陈独秀的右倾机会主义错误

D. 事实上确立毛泽东的领导地位

11. (2024盐城东台期末)毛泽东在《清平乐·蒋桂战争》中写道:“风云突变,军阀重开战。洒向人间都是怨,一枕黄粱再现。红旗跃过汀江,直下龙岩上杭。收拾金瓯一片,分田分地真忙。”材料描述了( )

A. 列强干涉中国内政

B. 北洋政府不作为

C. 土地革命热火朝天

D. 红军不怕远征难

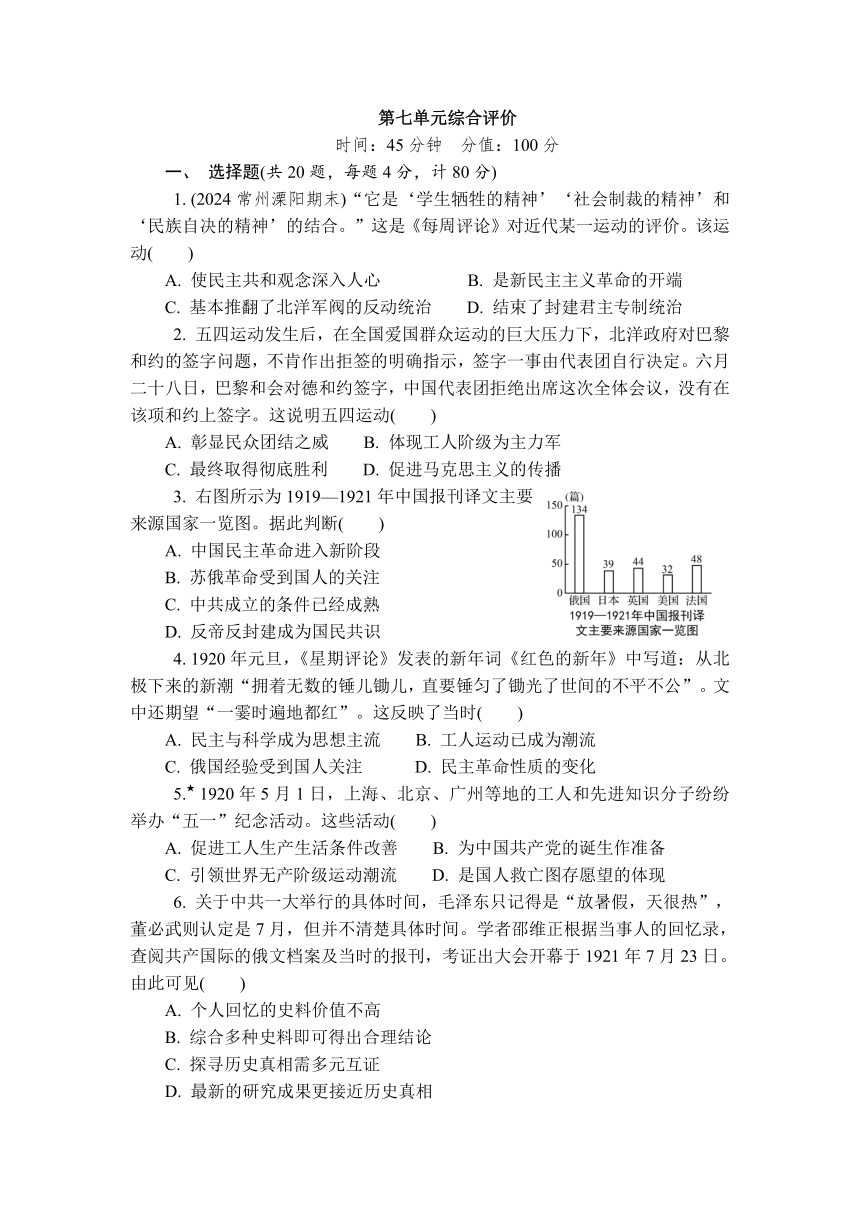

12. 井冈山革命根据地于1927年10月开始创建,1928年就铸造发行了“工”字银元(如图一所示);1931年11月,中华苏维埃共和国临时中央政府在江西瑞金成立,1932年3月,中华苏维埃共和国国家银行成立,不仅继续制造银元,还于1932年7月开始统一发行苏维埃纸币(如图二所示)。据此可知( )

图一 图二

A. 中国共产党探索经济建设 B. 苏维埃政府复制苏联经验

C. 国民党军队“围剿”失败 D. 革命根据地商品经济繁荣

13. (2024苏州期中)1930年,皖西苏区六安地区“女子主动承担农业生产,有的生产队中全是女子”;1931年,皖西苏区工农兵代表大会,“与会代表中,妇女占十分之二”;1935年,皖西苏区金家寨妇女组织“金刚台妇女排,与敌人周旋于大山密林之中”。上述材料见证了( )

A. 国民革命时期女权运动的发展 B. 社会主要矛盾转向阶级矛盾

C. 皖西苏区妇女解放路径的探索 D. 共产党采取切实行动解放妇女

14. (2025佛山期末)1933年2月,川陕省苏维埃政府成立后颁布土地改革政策法令:“自己耕种够自己吃用的中农,其土地概不没收,仍归他自己所有。只要是他自己耕种出来的,就是每年有些余钱剩米也不得没收。”这体现了川陕苏区( )

A. 粉碎国民党的军事封锁 B. 维护抗日民族统一战线

C. 开始重视苏区经济建设 D. 立足于革命形势的需要

15. 1934年,毛泽东提出:“我们是革命战争的领导者、组织者,我们又是群众生活的领导者、组织者……在这里,工作方法的问题,就严重地摆在我们的面前。我们不但要提出任务,而且要解决完成任务的方法问题。”当时毛泽东强调改进工作方法意在( )

A. 发动群众参加革命战争 B. 开辟中国革命新道路

C. 建立广泛的革命统一战线 D. 动员社会各界进行抗战

16. (2024南京期末)1935年10月,陈云介绍某次会议:“建立了坚强的领导班子来取代过去的领导人,党对军队的领导加强了。我们撤换了‘靠铅笔指挥的战略家’,推选毛泽东同志担任领导。”该会议召开的地点是( )

A. 嘉兴 B. 汉口

C. 遵义 D. 延安

17. 历史过程是不可逆的,只能通过现存的史料认识历史。下列所示的内容反映出长征途中( )

1935年4月,红四方面军在四川剑阁县普安镇城墙上刻下《中国共产党十大政纲》(右图所示为复原文字),直接宣示党的政治纲领。另有遵义的群众描述说:“红军一到,满街热闹,墙上鲜红,好似过年。”长征沿途群众还自发编了歌谣:“红军走了留哪样?留下标语指方向;红军走了留哪样?留下话儿暖心肠!”

红军的宣传播撒了革命火种

B. 红军努力丰富群众的文化生活

C. 川贵地区民族多且军情复杂

D. 沿途群众积极参军补充了兵源

18. (2024南通学测模拟)下表所示的内容是某学者对长征历史意义的思考,这位学者旨在强调红军长征( )

(1) 红军长征实现了党中央指导思想的根本转变

(2) 红军长征是威武雄壮的革命战争史诗,是毛泽东军事战略思想的总结和运用

(3) 红军长征成功地进行了反对“左”、右倾的斗争,创立了正确处理党内矛盾的新经验

开辟了中国革命新道路

B. 确立了毛泽东思想为党的指导思想

加速了马克思主义的中国化

D. 从根本上改变了中国社会的发展方向

19. 美国学者本杰明·杨指出:“从中共领导层总的发展方向来看,(20世纪)30年代中期是从革命理想主义转向政治现实主义的时期。”下列能够充分表明这一转向的事件是( )

A. 开辟井冈山革命根据地

B. 召开遵义会议解决路线问题

C. 西安事变的和平解决

D. 提出建立抗日民族统一战线

20. (2024常州学测模拟)1936年,红四方面军到达四川甘孜后,根据朱德的提议,举行“五一全军运动会”,进行了跨越障碍、刺杀、投弹、骑兵表演等项目的比赛。这次运动会的召开旨在( )

A. 锻炼敌后军民的应战能力

B. 适应革命斗争的实际需要

C. 庆祝红军长征的胜利结束

D. 宣扬抗日反蒋的斗争精神

二、 非选择题(共2题,计20分)

21. (10分)阅读材料,回答问题。

材料一 如下图所示:

中国工农红军长征路线示意图

材料二 (长征)它不是一般意义上的行军,不是战役,也不是胜利,它是一曲人类求生存的凯歌,是为避开蒋介石的魔爪而进行的一次生死攸关、征途漫漫的撤退,是一场险象环生、危在旦夕的战斗……长征却使毛泽东及其共产党人赢得了中国。

——摘编自[美]哈里森·索尔兹伯里《长征:前所未闻的故事》

(1) 据材料一,指出中央红军长征出发的时间和地点。长征初期红军处于被动挨打的局面,改变这一局面的事件及原因是什么?(4分)

(2) 据材料二并结合所学知识,谈谈你对“长征却使毛泽东及其共产党人赢得了中国”的理解。(6分)

22. (10分)(2024扬州期末)阅读材料,回答问题。

材料一 南昌起义后,为了打破国民党反动派对苏区的反革命“围剿”和严密封锁,中共中央建立了从上海经香港、汕头、大埔、永定、长汀到达瑞金的秘密交通线。这一交通线以水路为主,沟通了位于上海的中共中央和位于赣南、闽西根据地的中央苏区之间的信息往来,向苏区输送了大量物资,同时也护送了大量中共领导干部安全进入中央苏区。红色地下交通线成了中共中央和红军联系的“血脉”通道,在革命斗争中发挥了重要作用。

——摘编自席杰《红色地下交通线的建立与使用》

材料二 中国共产党诞生以后,一条秘密的国际红色交通线在中东铁路沿线逐渐建立起来。该线起初目的是保障往来中俄(苏)两国革命者的安全。随着中国革命的发展,东北红色国际交通线也承担了传递信件、情报、指示和输送物资的功能。九一八事变后,东北红色国际交通线逐渐成为东北抗日战争隐蔽战线的重要组成部分,为中国革命的发展和抗日战争的胜利作出了巨大贡献。

——摘编自于司酮《东北红色国际交通线研究》

(1) 据材料一,概括红色地下交通线的主要特点,并结合所学知识简析其建立的背景。(5分)

(2) 据材料二,指出东北红色国际交通线承担的主要任务。(3分)

(3) 综合上述材料,说明两条交通线沟通对象的不同之处。(2分)

第七单元综合评价

1. B 解析:据材料“学生牺牲的精神”“社会制裁的精神”“民族自决的精神”并结合所学知识可知,五四运动是以先进青年知识分子为先锋,广大人民群众参加的彻底反帝反封建的爱国革命运动,是新民主主义革命的开端,B项正确;辛亥革命使民主共和观念深入人心,排除A项;北伐战争基本推翻了北洋军阀的反动统治,排除 C项;辛亥革命推翻了清政府,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,排除D项。

2. A 解析:据材料可知,在全国爱国群众运动的巨大压力下,中国代表团拒绝在和约上签字,充分展示了民众团结的力量和影响力,故选A项;材料并未明确提及工人阶级在五四运动中的具体作用和地位,排除B项;“彻底”说法错误,五四运动没有完成反帝反封建的任务,排除C项;促进了马克思主义的传播与材料无关,排除D项。

3. B 解析:据材料可知,1919—1921年,中国报刊译文主要来源于俄国,这是因为十月革命之后,马克思主义在中国广泛传播,苏俄革命受到国人的关注,B项正确;材料未体现中国民主革命进入新阶段,排除A项;材料未体现这一时期中共成立的条件已经成熟,排除C项;“国民共识”说法过于绝对,且与材料不符,排除D项。

4. C 解析:据材料“1920年”“从北极下来的新潮”“锤儿锄儿”“遍地都红”并结合所学知识可知,1917年俄国十月革命给中国送来了马克思主义,给中国革命带来了希望,使得当时国人关注俄国革命的经验,故选C项;民主与科学成为思想主流与材料无关,排除A项;“遍地都红”说明人们对马克思主义的关注程度比较高,并不能说明工人运动已成为潮流,排除B项;民主革命性质并未发生变化,当时的中国仍然处于半殖民地半封建社会,排除D项。

5. B 解析:据材料并结合所学知识可知,举办“五一”纪念活动体现了工人阶级争取合法权益的不屈不挠的共同奋斗精神,这为中共的诞生奠定了阶级基础,故选B项。

6. C 解析:据材料可知,很多当事人对中共一大举行的确切时间都不太确定,只存在比较模糊的记忆,学者通过不同种类的史料互证,才考证出确切时间,这说明探寻历史真相需多元互证,故选C项;当事人的个人回忆具有较高的史料价值,排除A项;史料只是史学研究的基础,史学研究还受到社会环境和研究者个人条件等诸多方面的因素影响,排除B项;研究成果与历史真相的接近程度不仅取决于时间的早晚,还受到研究者的主观立场、史学研究方法和史料来源等多重因素的影响,排除D项。

7. D 解析:据材料并结合所学知识可知,中国共产党第二次全国代表大会分析了中国社会性质和革命性质,并正确地制定了党的最低纲领和最高纲领,这反映出中国共产党在当时已经对中国国情有了较为深刻的认识,故选 D项;遵义会议是中国共产党历史上生死攸关的转折点,排除A项;中国共产党的成立标志着中国革命的面貌焕然一新,排除B项;探索农村包围城市的革命道路是毛泽东在井冈山时期提出的重要战略思想,排除C项。

8. B 解析:据材料可知,从1926年6月到1927年6月,广东、湖南、湖北三省农会会员人数急剧增加,结合所学知识可知,随着国民革命的开展,革命势力从珠江流域发展到长江流域,带动了两湖地区的农民运动的发展,故选B项;北伐战争的骨干力量是国民革命军,排除A项;材料未体现反帝运动与反封建斗争日益结合,排除C项;井冈山革命根据地开辟的时间是1927年10月,排除D项。

9. C 解析:结合所学知识可知,1927年南京国民政府成立之后,民族资本主义获得一定发展,纺织、面粉等行业更是发展迅速,这是从中国国内的角度看待民族资本主义的发展;而档案表明1927—1937年外国资本在中国纺织等方面占比依旧很高,在纱锭和织布机等方面甚至超过了一半,体现出外国资本在中国影响较大,这是从西方各国投资设厂的角度看待近代中国经济,说明从不同的研究角度出发,得出的结论不同,故选C项。

10. C 解析:据材料“1927年”“政权是由枪杆子中取得的”并结合所学知识可知,这次会议是八七会议,会议总结了国民革命失败的教训,纠正了陈独秀的右倾机会主义错误,故选C项;古田会议确立了人民军队建设的基本原则,排除A项;秋收起义受挫后,作出建立农村革命根据地的决定,排除B项;事实上确立毛泽东领导地位的会议是遵义会议,排除D项。

11. C 解析:据材料并结合所学知识可知,蒋桂战争是指1929年,蒋介石与以李宗仁、白崇禧为首的桂系矛盾加剧而发生的军阀混战,“分田分地真忙”是指中国共产党在革命根据地进行土地革命,C项正确;材料未涉及列强干涉中国内政,排除A项;此时处于南京国民政府统治时期,排除B项;红军长征开始于1934年10月,排除D项。

12. A 解析:据材料可知,井冈山革命根据地建立后不久就铸造发行“工字银元”,中华苏维埃共和国临时中央政府成立后不久就成立国家银行,并发行银元和纸币,这说明共产党在建立政权后积极探索经济建设,故选A项;材料所述中共发行的银元和纸币与苏联政府发行的货币并无直接关联和相似性,不能据此得出“苏维埃政府复制苏联经验”的结论,排除B项;国民党军队“围剿”共产党属于军事行动,而材料属于金融领域的举措,二者不是同一范畴,排除C项;革命根据地多在农村,“商品经济繁荣”的说法不符合史实,排除D项。

13. C 解析:材料展示了在皖西苏区,妇女在生产、政治和军事上的积极参与,体现了中国共产党在革命实践中对妇女解放路径的探索。妇女不仅在生产中发挥了重要作用,还在政治和军事上有所作为,这符合妇女解放的多元路径,故选C项;国民革命时期主要指1924—1927年,排除A项;“社会主要矛盾转向阶级矛盾”与史实不符,排除B项;材料更多展现的是妇女自身的积极参与和贡献,而非强调共产党的行动,排除D项。

14. D 解析:据材料可知,土地改革政策法令的核心是保护中农利益,明确规定中农土地“概不没收”,即使有剩余粮食也不得没收。政策调整体现了川陕苏区根据地革命斗争实际,灵活制定策略,通过保护中农利益扩大革命同盟,巩固革命基础,故选D项;材料属于通过经济政策扩大革命同盟,巩固统治,并非粉碎国民党的军事封锁,排除 A项;1937年,抗日民族统一战线形成,排除B项;川陕苏区一直重视经济建设,“开始”说法错误,排除C项。

15. A 解析:结合所学知识可知,1934年处于国共两党对峙时期,此时毛泽东强调改进工作方法意在动员群众拥护共产党,从而参加革命战争,故选A项;工农武装割据和革命根据地的建立,开辟了中国革命新道路,排除B项;1934年处于局部抗战时期,此时中国社会的主要矛盾是国共两党间的阶级矛盾,因此强调改进工作方法并非意在建立广泛的革命统一战线或动员社会各界进行抗战,排除C、D两项。

16. C 解析:结合所学知识可知,材料所述会议为遵义会议,“撤换了‘靠铅笔指挥的战略家’,推选毛泽东同志担任领导”指的是遵义会议上取消了博古、李德的军事指挥权,增选毛泽东为政治局常委,开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位,C项正确。

17. A 解析:据材料“《中国共产党十大政纲》”“红军走了留哪样?留下标语指方向”等可知,红军在长征途中宣传中共的政治纲领,让群众了解并接受,播撒了革命火种,故选 A项;这些做法不是为了丰富群众的文化生活,排除B项;材料未反映出川贵地区的民族众多和军情复杂,也未反映出沿途群众积极参军,排除C、D两项。

18. C 解析:据材料并结合所学知识可知,在长征过程中,红军在指导思想、军事战略、党内矛盾处理方面有了独立自主的新的正确的发展,推动了马克思主义的中国化进程,C项正确;工农武装割据和革命根据地的建立,开辟了中国革命新道路,长征并未开辟革命新道路,排除A项;1945年中共七大确立毛泽东思想为党的指导思想,排除B项;从根本上改变了中国社会的发展方向的是中华人民共和国的成立,排除D项。

19. B 解析:据材料“(20世纪)30年代中期是从革命理想主义转向政治现实主义的时期”并结合所学知识可知,1935年,中国共产党召开遵义会议,结束了“左”倾错误对党的统治,开始独立思索中国革命的路线、方针问题,B项正确;井冈山革命根据地的开辟是在20世纪20年代,西安事变的和平解决是在1936年,建立抗日民族统一战线是在1937年,排除A、C、D三项。

20. B 解析:据材料并结合所学知识可知,1936年,红四方面军到达四川后,为了适应当时革命斗争的实际需要,提升全军的战斗素养,举行了运动会,主要比赛项目以战争中的实际运用为主,包括跨越障碍、刺杀、投弹、骑兵表演等,B项正确;1936年,敌后抗日根据地尚未建设,排除A项;1936年10月,红军三大主力在甘肃会宁地区会师,红军长征胜利结束,排除C项;材料未涉及抗日反蒋的信息,排除D项。

21. (1) 时间、地点:1934年、瑞金。事件:遵义会议的召开。原因:毛泽东正确的军事指挥。

(2) 理解:长征中确立了毛泽东的正确领导,使共产党走向成熟;长征的胜利使中国共产党摆脱了蒋介石的“围剿”,转危为安;在前仆后继追求光明与理想的长征精神激励下,共产党人取得抗日战争、解放战争的胜利,创建了社会主义国家。

22. (1) 主要特点:秘密(隐秘性强);水路为主;连接苏区;在南方地区;功能多样;作用重大。(任答三点即可)背景:革命根据地的建立;国民党反动派对苏区的反革命“围剿”和严密封锁。

(2) 主要任务:保障往来中俄(苏)两国革命者的安全;传递信件、情报、指示和输送物资;支援东北抗日战争。

(3) 不同之处:前者沟通中共中央和苏区,后者沟通中国共产党和苏联(共产国际)。

时间:45分钟 分值:100分

一、 选择题(共20题,每题4分,计80分)

1. (2024常州溧阳期末)“它是‘学生牺牲的精神’‘社会制裁的精神’和‘民族自决的精神’的结合。”这是《每周评论》对近代某一运动的评价。该运动( )

A. 使民主共和观念深入人心 B. 是新民主主义革命的开端

C. 基本推翻了北洋军阀的反动统治 D. 结束了封建君主专制统治

2. 五四运动发生后,在全国爱国群众运动的巨大压力下,北洋政府对巴黎和约的签字问题,不肯作出拒签的明确指示,签字一事由代表团自行决定。六月二十八日,巴黎和会对德和约签字,中国代表团拒绝出席这次全体会议,没有在该项和约上签字。这说明五四运动( )

A. 彰显民众团结之威 B. 体现工人阶级为主力军

C. 最终取得彻底胜利 D. 促进马克思主义的传播

3. 右图所示为1919—1921年中国报刊译文主要来源国家一览图。据此判断( )

A. 中国民主革命进入新阶段

B. 苏俄革命受到国人的关注

C. 中共成立的条件已经成熟

D. 反帝反封建成为国民共识

4. 1920年元旦,《星期评论》发表的新年词《红色的新年》中写道:从北极下来的新潮“拥着无数的锤儿锄儿,直要锤匀了锄光了世间的不平不公”。文中还期望“一霎时遍地都红”。这反映了当时( )

A. 民主与科学成为思想主流 B. 工人运动已成为潮流

C. 俄国经验受到国人关注 D. 民主革命性质的变化

5.★ 1920年5月1日,上海、北京、广州等地的工人和先进知识分子纷纷举办“五一”纪念活动。这些活动( )

A. 促进工人生产生活条件改善 B. 为中国共产党的诞生作准备

C. 引领世界无产阶级运动潮流 D. 是国人救亡图存愿望的体现

6. 关于中共一大举行的具体时间,毛泽东只记得是“放暑假,天很热”,董必武则认定是7月,但并不清楚具体时间。学者邵维正根据当事人的回忆录,查阅共产国际的俄文档案及当时的报刊,考证出大会开幕于1921年7月23日。由此可见( )

A. 个人回忆的史料价值不高

B. 综合多种史料即可得出合理结论

C. 探寻历史真相需多元互证

D. 最新的研究成果更接近历史真相

7. (2024唐山期末)1922年举行的中国共产党第二次全国代表大会提出党在民主革命阶段的纲领是:消除内乱,打倒军阀,建设国内和平;推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立;统一中国为真正的民主共和国。这次会议( )

A. 是党的历史上生死攸关的转折点

B. 中国革命的面貌从此焕然一新

C. 探索农村包围城市的革命道路

D. 表明中国共产党对国情有了正确认识

8. (2024衡水检测)右表所示的内容是1926年6月和1927年6月广东、湖南、湖北三省农会会员人数统计的变化情况。下列对此解释合理的是( )

省份 1926年6月 1927年6月

广东 647 766人 700 000人

湖南 38 150人 4 517 140人

湖北 4 120人 2 502 600人

A. 农民成为北伐战争的骨干力量

B. 国民革命运动助推农民运动的发展

C. 反帝运动与反封建斗争日益结合

D. 井冈山革命道路已经得到广泛认同

9. 某学者认为:1927—1937年被称为近代民族资本主义发展的“黄金十年”。而据档案记载,1936年,外资纺织厂的纱锭占中国全部纱锭的46.2%,线锭占67.4%,织布机占56.4%,中国纱厂在资金和产品方面均落后于外资纱厂。下列对此解释合理的是( )

A. 档案数据有误 B. 学者结论错误

C. 研究角度不同 D. 双方皆不可信

10. 1927年,毛泽东在一次会议上提出,“秋收暴动非军事不可”,“以后要非常注意军事问题,须知政权是由枪杆子中取得的”。这次会议( )

A. 确立了人民军队建设的基本原则

B. 作出建立农村革命根据地的决定

C. 纠正了陈独秀的右倾机会主义错误

D. 事实上确立毛泽东的领导地位

11. (2024盐城东台期末)毛泽东在《清平乐·蒋桂战争》中写道:“风云突变,军阀重开战。洒向人间都是怨,一枕黄粱再现。红旗跃过汀江,直下龙岩上杭。收拾金瓯一片,分田分地真忙。”材料描述了( )

A. 列强干涉中国内政

B. 北洋政府不作为

C. 土地革命热火朝天

D. 红军不怕远征难

12. 井冈山革命根据地于1927年10月开始创建,1928年就铸造发行了“工”字银元(如图一所示);1931年11月,中华苏维埃共和国临时中央政府在江西瑞金成立,1932年3月,中华苏维埃共和国国家银行成立,不仅继续制造银元,还于1932年7月开始统一发行苏维埃纸币(如图二所示)。据此可知( )

图一 图二

A. 中国共产党探索经济建设 B. 苏维埃政府复制苏联经验

C. 国民党军队“围剿”失败 D. 革命根据地商品经济繁荣

13. (2024苏州期中)1930年,皖西苏区六安地区“女子主动承担农业生产,有的生产队中全是女子”;1931年,皖西苏区工农兵代表大会,“与会代表中,妇女占十分之二”;1935年,皖西苏区金家寨妇女组织“金刚台妇女排,与敌人周旋于大山密林之中”。上述材料见证了( )

A. 国民革命时期女权运动的发展 B. 社会主要矛盾转向阶级矛盾

C. 皖西苏区妇女解放路径的探索 D. 共产党采取切实行动解放妇女

14. (2025佛山期末)1933年2月,川陕省苏维埃政府成立后颁布土地改革政策法令:“自己耕种够自己吃用的中农,其土地概不没收,仍归他自己所有。只要是他自己耕种出来的,就是每年有些余钱剩米也不得没收。”这体现了川陕苏区( )

A. 粉碎国民党的军事封锁 B. 维护抗日民族统一战线

C. 开始重视苏区经济建设 D. 立足于革命形势的需要

15. 1934年,毛泽东提出:“我们是革命战争的领导者、组织者,我们又是群众生活的领导者、组织者……在这里,工作方法的问题,就严重地摆在我们的面前。我们不但要提出任务,而且要解决完成任务的方法问题。”当时毛泽东强调改进工作方法意在( )

A. 发动群众参加革命战争 B. 开辟中国革命新道路

C. 建立广泛的革命统一战线 D. 动员社会各界进行抗战

16. (2024南京期末)1935年10月,陈云介绍某次会议:“建立了坚强的领导班子来取代过去的领导人,党对军队的领导加强了。我们撤换了‘靠铅笔指挥的战略家’,推选毛泽东同志担任领导。”该会议召开的地点是( )

A. 嘉兴 B. 汉口

C. 遵义 D. 延安

17. 历史过程是不可逆的,只能通过现存的史料认识历史。下列所示的内容反映出长征途中( )

1935年4月,红四方面军在四川剑阁县普安镇城墙上刻下《中国共产党十大政纲》(右图所示为复原文字),直接宣示党的政治纲领。另有遵义的群众描述说:“红军一到,满街热闹,墙上鲜红,好似过年。”长征沿途群众还自发编了歌谣:“红军走了留哪样?留下标语指方向;红军走了留哪样?留下话儿暖心肠!”

红军的宣传播撒了革命火种

B. 红军努力丰富群众的文化生活

C. 川贵地区民族多且军情复杂

D. 沿途群众积极参军补充了兵源

18. (2024南通学测模拟)下表所示的内容是某学者对长征历史意义的思考,这位学者旨在强调红军长征( )

(1) 红军长征实现了党中央指导思想的根本转变

(2) 红军长征是威武雄壮的革命战争史诗,是毛泽东军事战略思想的总结和运用

(3) 红军长征成功地进行了反对“左”、右倾的斗争,创立了正确处理党内矛盾的新经验

开辟了中国革命新道路

B. 确立了毛泽东思想为党的指导思想

加速了马克思主义的中国化

D. 从根本上改变了中国社会的发展方向

19. 美国学者本杰明·杨指出:“从中共领导层总的发展方向来看,(20世纪)30年代中期是从革命理想主义转向政治现实主义的时期。”下列能够充分表明这一转向的事件是( )

A. 开辟井冈山革命根据地

B. 召开遵义会议解决路线问题

C. 西安事变的和平解决

D. 提出建立抗日民族统一战线

20. (2024常州学测模拟)1936年,红四方面军到达四川甘孜后,根据朱德的提议,举行“五一全军运动会”,进行了跨越障碍、刺杀、投弹、骑兵表演等项目的比赛。这次运动会的召开旨在( )

A. 锻炼敌后军民的应战能力

B. 适应革命斗争的实际需要

C. 庆祝红军长征的胜利结束

D. 宣扬抗日反蒋的斗争精神

二、 非选择题(共2题,计20分)

21. (10分)阅读材料,回答问题。

材料一 如下图所示:

中国工农红军长征路线示意图

材料二 (长征)它不是一般意义上的行军,不是战役,也不是胜利,它是一曲人类求生存的凯歌,是为避开蒋介石的魔爪而进行的一次生死攸关、征途漫漫的撤退,是一场险象环生、危在旦夕的战斗……长征却使毛泽东及其共产党人赢得了中国。

——摘编自[美]哈里森·索尔兹伯里《长征:前所未闻的故事》

(1) 据材料一,指出中央红军长征出发的时间和地点。长征初期红军处于被动挨打的局面,改变这一局面的事件及原因是什么?(4分)

(2) 据材料二并结合所学知识,谈谈你对“长征却使毛泽东及其共产党人赢得了中国”的理解。(6分)

22. (10分)(2024扬州期末)阅读材料,回答问题。

材料一 南昌起义后,为了打破国民党反动派对苏区的反革命“围剿”和严密封锁,中共中央建立了从上海经香港、汕头、大埔、永定、长汀到达瑞金的秘密交通线。这一交通线以水路为主,沟通了位于上海的中共中央和位于赣南、闽西根据地的中央苏区之间的信息往来,向苏区输送了大量物资,同时也护送了大量中共领导干部安全进入中央苏区。红色地下交通线成了中共中央和红军联系的“血脉”通道,在革命斗争中发挥了重要作用。

——摘编自席杰《红色地下交通线的建立与使用》

材料二 中国共产党诞生以后,一条秘密的国际红色交通线在中东铁路沿线逐渐建立起来。该线起初目的是保障往来中俄(苏)两国革命者的安全。随着中国革命的发展,东北红色国际交通线也承担了传递信件、情报、指示和输送物资的功能。九一八事变后,东北红色国际交通线逐渐成为东北抗日战争隐蔽战线的重要组成部分,为中国革命的发展和抗日战争的胜利作出了巨大贡献。

——摘编自于司酮《东北红色国际交通线研究》

(1) 据材料一,概括红色地下交通线的主要特点,并结合所学知识简析其建立的背景。(5分)

(2) 据材料二,指出东北红色国际交通线承担的主要任务。(3分)

(3) 综合上述材料,说明两条交通线沟通对象的不同之处。(2分)

第七单元综合评价

1. B 解析:据材料“学生牺牲的精神”“社会制裁的精神”“民族自决的精神”并结合所学知识可知,五四运动是以先进青年知识分子为先锋,广大人民群众参加的彻底反帝反封建的爱国革命运动,是新民主主义革命的开端,B项正确;辛亥革命使民主共和观念深入人心,排除A项;北伐战争基本推翻了北洋军阀的反动统治,排除 C项;辛亥革命推翻了清政府,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,排除D项。

2. A 解析:据材料可知,在全国爱国群众运动的巨大压力下,中国代表团拒绝在和约上签字,充分展示了民众团结的力量和影响力,故选A项;材料并未明确提及工人阶级在五四运动中的具体作用和地位,排除B项;“彻底”说法错误,五四运动没有完成反帝反封建的任务,排除C项;促进了马克思主义的传播与材料无关,排除D项。

3. B 解析:据材料可知,1919—1921年,中国报刊译文主要来源于俄国,这是因为十月革命之后,马克思主义在中国广泛传播,苏俄革命受到国人的关注,B项正确;材料未体现中国民主革命进入新阶段,排除A项;材料未体现这一时期中共成立的条件已经成熟,排除C项;“国民共识”说法过于绝对,且与材料不符,排除D项。

4. C 解析:据材料“1920年”“从北极下来的新潮”“锤儿锄儿”“遍地都红”并结合所学知识可知,1917年俄国十月革命给中国送来了马克思主义,给中国革命带来了希望,使得当时国人关注俄国革命的经验,故选C项;民主与科学成为思想主流与材料无关,排除A项;“遍地都红”说明人们对马克思主义的关注程度比较高,并不能说明工人运动已成为潮流,排除B项;民主革命性质并未发生变化,当时的中国仍然处于半殖民地半封建社会,排除D项。

5. B 解析:据材料并结合所学知识可知,举办“五一”纪念活动体现了工人阶级争取合法权益的不屈不挠的共同奋斗精神,这为中共的诞生奠定了阶级基础,故选B项。

6. C 解析:据材料可知,很多当事人对中共一大举行的确切时间都不太确定,只存在比较模糊的记忆,学者通过不同种类的史料互证,才考证出确切时间,这说明探寻历史真相需多元互证,故选C项;当事人的个人回忆具有较高的史料价值,排除A项;史料只是史学研究的基础,史学研究还受到社会环境和研究者个人条件等诸多方面的因素影响,排除B项;研究成果与历史真相的接近程度不仅取决于时间的早晚,还受到研究者的主观立场、史学研究方法和史料来源等多重因素的影响,排除D项。

7. D 解析:据材料并结合所学知识可知,中国共产党第二次全国代表大会分析了中国社会性质和革命性质,并正确地制定了党的最低纲领和最高纲领,这反映出中国共产党在当时已经对中国国情有了较为深刻的认识,故选 D项;遵义会议是中国共产党历史上生死攸关的转折点,排除A项;中国共产党的成立标志着中国革命的面貌焕然一新,排除B项;探索农村包围城市的革命道路是毛泽东在井冈山时期提出的重要战略思想,排除C项。

8. B 解析:据材料可知,从1926年6月到1927年6月,广东、湖南、湖北三省农会会员人数急剧增加,结合所学知识可知,随着国民革命的开展,革命势力从珠江流域发展到长江流域,带动了两湖地区的农民运动的发展,故选B项;北伐战争的骨干力量是国民革命军,排除A项;材料未体现反帝运动与反封建斗争日益结合,排除C项;井冈山革命根据地开辟的时间是1927年10月,排除D项。

9. C 解析:结合所学知识可知,1927年南京国民政府成立之后,民族资本主义获得一定发展,纺织、面粉等行业更是发展迅速,这是从中国国内的角度看待民族资本主义的发展;而档案表明1927—1937年外国资本在中国纺织等方面占比依旧很高,在纱锭和织布机等方面甚至超过了一半,体现出外国资本在中国影响较大,这是从西方各国投资设厂的角度看待近代中国经济,说明从不同的研究角度出发,得出的结论不同,故选C项。

10. C 解析:据材料“1927年”“政权是由枪杆子中取得的”并结合所学知识可知,这次会议是八七会议,会议总结了国民革命失败的教训,纠正了陈独秀的右倾机会主义错误,故选C项;古田会议确立了人民军队建设的基本原则,排除A项;秋收起义受挫后,作出建立农村革命根据地的决定,排除B项;事实上确立毛泽东领导地位的会议是遵义会议,排除D项。

11. C 解析:据材料并结合所学知识可知,蒋桂战争是指1929年,蒋介石与以李宗仁、白崇禧为首的桂系矛盾加剧而发生的军阀混战,“分田分地真忙”是指中国共产党在革命根据地进行土地革命,C项正确;材料未涉及列强干涉中国内政,排除A项;此时处于南京国民政府统治时期,排除B项;红军长征开始于1934年10月,排除D项。

12. A 解析:据材料可知,井冈山革命根据地建立后不久就铸造发行“工字银元”,中华苏维埃共和国临时中央政府成立后不久就成立国家银行,并发行银元和纸币,这说明共产党在建立政权后积极探索经济建设,故选A项;材料所述中共发行的银元和纸币与苏联政府发行的货币并无直接关联和相似性,不能据此得出“苏维埃政府复制苏联经验”的结论,排除B项;国民党军队“围剿”共产党属于军事行动,而材料属于金融领域的举措,二者不是同一范畴,排除C项;革命根据地多在农村,“商品经济繁荣”的说法不符合史实,排除D项。

13. C 解析:材料展示了在皖西苏区,妇女在生产、政治和军事上的积极参与,体现了中国共产党在革命实践中对妇女解放路径的探索。妇女不仅在生产中发挥了重要作用,还在政治和军事上有所作为,这符合妇女解放的多元路径,故选C项;国民革命时期主要指1924—1927年,排除A项;“社会主要矛盾转向阶级矛盾”与史实不符,排除B项;材料更多展现的是妇女自身的积极参与和贡献,而非强调共产党的行动,排除D项。

14. D 解析:据材料可知,土地改革政策法令的核心是保护中农利益,明确规定中农土地“概不没收”,即使有剩余粮食也不得没收。政策调整体现了川陕苏区根据地革命斗争实际,灵活制定策略,通过保护中农利益扩大革命同盟,巩固革命基础,故选D项;材料属于通过经济政策扩大革命同盟,巩固统治,并非粉碎国民党的军事封锁,排除 A项;1937年,抗日民族统一战线形成,排除B项;川陕苏区一直重视经济建设,“开始”说法错误,排除C项。

15. A 解析:结合所学知识可知,1934年处于国共两党对峙时期,此时毛泽东强调改进工作方法意在动员群众拥护共产党,从而参加革命战争,故选A项;工农武装割据和革命根据地的建立,开辟了中国革命新道路,排除B项;1934年处于局部抗战时期,此时中国社会的主要矛盾是国共两党间的阶级矛盾,因此强调改进工作方法并非意在建立广泛的革命统一战线或动员社会各界进行抗战,排除C、D两项。

16. C 解析:结合所学知识可知,材料所述会议为遵义会议,“撤换了‘靠铅笔指挥的战略家’,推选毛泽东同志担任领导”指的是遵义会议上取消了博古、李德的军事指挥权,增选毛泽东为政治局常委,开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位,C项正确。

17. A 解析:据材料“《中国共产党十大政纲》”“红军走了留哪样?留下标语指方向”等可知,红军在长征途中宣传中共的政治纲领,让群众了解并接受,播撒了革命火种,故选 A项;这些做法不是为了丰富群众的文化生活,排除B项;材料未反映出川贵地区的民族众多和军情复杂,也未反映出沿途群众积极参军,排除C、D两项。

18. C 解析:据材料并结合所学知识可知,在长征过程中,红军在指导思想、军事战略、党内矛盾处理方面有了独立自主的新的正确的发展,推动了马克思主义的中国化进程,C项正确;工农武装割据和革命根据地的建立,开辟了中国革命新道路,长征并未开辟革命新道路,排除A项;1945年中共七大确立毛泽东思想为党的指导思想,排除B项;从根本上改变了中国社会的发展方向的是中华人民共和国的成立,排除D项。

19. B 解析:据材料“(20世纪)30年代中期是从革命理想主义转向政治现实主义的时期”并结合所学知识可知,1935年,中国共产党召开遵义会议,结束了“左”倾错误对党的统治,开始独立思索中国革命的路线、方针问题,B项正确;井冈山革命根据地的开辟是在20世纪20年代,西安事变的和平解决是在1936年,建立抗日民族统一战线是在1937年,排除A、C、D三项。

20. B 解析:据材料并结合所学知识可知,1936年,红四方面军到达四川后,为了适应当时革命斗争的实际需要,提升全军的战斗素养,举行了运动会,主要比赛项目以战争中的实际运用为主,包括跨越障碍、刺杀、投弹、骑兵表演等,B项正确;1936年,敌后抗日根据地尚未建设,排除A项;1936年10月,红军三大主力在甘肃会宁地区会师,红军长征胜利结束,排除C项;材料未涉及抗日反蒋的信息,排除D项。

21. (1) 时间、地点:1934年、瑞金。事件:遵义会议的召开。原因:毛泽东正确的军事指挥。

(2) 理解:长征中确立了毛泽东的正确领导,使共产党走向成熟;长征的胜利使中国共产党摆脱了蒋介石的“围剿”,转危为安;在前仆后继追求光明与理想的长征精神激励下,共产党人取得抗日战争、解放战争的胜利,创建了社会主义国家。

22. (1) 主要特点:秘密(隐秘性强);水路为主;连接苏区;在南方地区;功能多样;作用重大。(任答三点即可)背景:革命根据地的建立;国民党反动派对苏区的反革命“围剿”和严密封锁。

(2) 主要任务:保障往来中俄(苏)两国革命者的安全;传递信件、情报、指示和输送物资;支援东北抗日战争。

(3) 不同之处:前者沟通中共中央和苏区,后者沟通中国共产党和苏联(共产国际)。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进