第24课 人民解放战争 同步练习(含答案)2025-2026学年高中历史统编版必修上

文档属性

| 名称 | 第24课 人民解放战争 同步练习(含答案)2025-2026学年高中历史统编版必修上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 76.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 10:53:40 | ||

图片预览

文档简介

第24课 人民解放战争

一、 选择题

1. 漫画往往能一针见血地揭露现实的本质。右图所示的漫画《民“主”曰:“逆我者亡”》反映了抗战胜利后蒋介石政府的真实意图是( )

A. 建设民主国家

B. 反对一切外国侵略者 民“主”曰:“逆我者亡”

C. 坚持独裁内战

D. 惩治政府的腐败现象

2. (2024扬州学测模拟)重庆谈判前,毛泽东对战后中国的形势和国共两党的地位及得失,作了认真精辟的分析,十分肯定地选择了和平、民主、团结的口号,代替了原来的抗战、团结、进步。由此说明,当时中国共产党主张( )

A. 建立人民民主专政

B. 建成社会主义国家

C. 避免内战,和平建国

D. 推翻国民党的统治

3. (2024大连期末)以下是历史学家朱偰的一段日记:“1948年8月3日,我到南京中央商场买了蚊帐一顶,凉席一条,价1 290元。8月23日,我在上海购茶叶1斤,付80万元;购毛巾袋一件,付120万元。”这篇日记可佐证( )

A. 游击区的经济混乱

B. 日占区的经济掠夺

C. 解放区的经济艰难

D. 国统区的经济危机

4. 美国学者胡素珊认为:“中国共产党将自己的利益与中国绝大部分人口的利益紧密联系起来,从而获得了群众的拥护。坚实的群众基础满足了它对粮食和人力的需要,使它与国民党作斗争时有充分的供给。”最能证明这一观点的史实是共产党( )

A. 以“三三制”为原则建立政权

B. 在解放区掀起土地改革运动

C. 领导建立国统区的第二条战线

D. 率领解放军千里跃进大别山

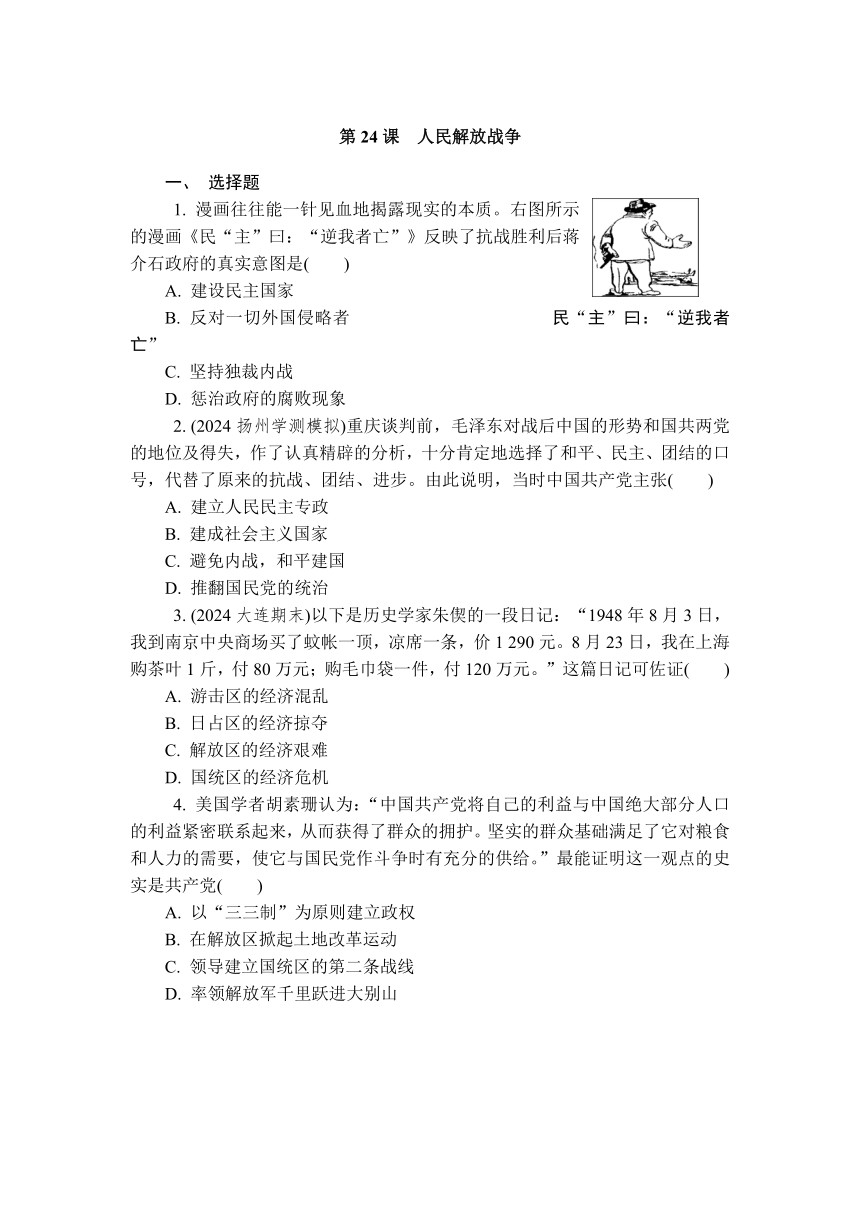

5. 1947年,全国土地会议召开,制定了《中国土地法大纲》,此后掀起土地改革运动。下表所示为山西张庄在土地改革运动前后各阶级占有土地变化表。据此判断,此运动( )

山西张庄在土地改革运动前后各阶级占有土地变化表

阶级 1944年 1947年

人口比例(%) 人均亩数 人口比例(%) 人均亩数

地主 4 17.4 0.3 3

中农 40 6.4 35.5 6.2

贫农 46.8 3.0 63 5.5

彻底废除了封建土地所有制

B. 推动了党的工作重心的转移

C. 适应了民族战争形势的需要

D. 奠定了解放战争的物质基础

6. (2025徐州期末)“1947年中似乎标志着战争形势的一个转折点……共产党军队的规模已稳步地扩大……共产党在1947年下半年发起了全面进攻。”下列属于这一“转折点”中具有深远意义的战略行动是( )

A. 千里跃进大别山 B. 平津战役

C. 淮海战役 D. 渡江战役

7. (2025常州高级中学期末)解放战争时期,人民解放军的后勤保障依靠的是无数民工。孟良崮战役中,一线常备民工将近8万人,二线民工15万人,后方临时民工50万人,远远超过参战部队人数。淮海战役动员民工总数更超过100万人。这说明( )

A. 人民的支持是解放战争取得胜利的重要原因

B. 孟良崮战役摧毁了国民党的主要军事力量

C. 配合人民解放军作战的第二条战线形成

D. 三大战役为中国革命在全国的胜利奠定了基础

8. (2025镇江期末)下图所示的内容为南京民族乐团统筹策划的民族交响乐《解放·1949》中的第七乐章,该乐章反映的历史事件( )

渡江,渡江 船载星月,帆挂朝云。 飚起湖口,龙动江阴。 春汛之夜,东风破敌。 小丫摇橹,历史留影。 雄师百万,天堑作证。 五岳书写,赫赫功勋。

A. 揭开了战略进攻的序幕 B. 推翻了国民党的反动统治

C. 消灭了国民党军队主力 D. 标志着新民主主义革命的胜利

9. (2025北京海淀期末)下表所示的内容是对某历史人物部分经历的整理。该历史人物是( )

1921年 1927年 1938年 1949年

出席中国共产党第一次全国代表大会 八七会议上提出“政权是由枪杆子中取得的”重要思想 发表《论持久战》,科学论证了中国必须通过持久作战赢得对日作战最后胜利的战略指导理论 指出党的工作重心必须由乡村转移到城市

A. 陈独秀 B. 朱德 C. 毛泽东 D. 彭德怀

二、 非选择题

10. 阅读材料,回答问题。

材料 下图所示的文字节选自毛泽东于1949年2月8日为中共中央军事委员会写的回复第二野战军和第三野战军的电报。以下是某纪念馆关于该电报部分内容的展板:

把军队变为工作队 军队干部应当全体学会接收城市和管理城市,懂得在城市中善于对付帝国主义和国民党反动派,善于对付资产阶级,善于领导工人和组织工会,善于动员和组织青年,善于团结和训练新区的干部,善于管理工业和商业,善于管理学校、报纸、通讯社和广播电台,善于处理外交事务,善于处理各民主党派、人民团体的问题,善于调剂城市和乡村的关系,解决粮食、煤炭和其他必需品的问题,善于处理金融和财政问题……当然还有许多仗要打,但是像淮海战役那样大规模作战的可能性就不多了,或者简直可以说是没有了,严重的战争时期已经过去了……占领八九个省、占领几十个大城市所需要的工作干部,数量极大,这主要依靠军队本身自己解决……

结合所学知识,为这份电文撰写一份解说词。(要求:解说全面,语言流畅,表述成文)

第24课 人民解放战争

1. C 解析:据材料并结合所学知识可知,这幅漫画揭露了抗战胜利后蒋介石政府实行独裁内战的本质,故选 C项,排除A项;材料未体现反对一切外国侵略者,排除 B项;材料未涉及惩治政府的腐败现象,排除D项。

2. C 解析:据材料并结合所学知识可知,重庆谈判是在抗日战争胜利结束以后,此时中共提出和平、民主、团结的口号是为了避免内战,与国民党一起和平建国,C项正确,排除D项;此时中国共产党意图与国民党一起和平建国,并未提出建立人民民主专政和建成社会主义国家,排除A、B两项。

3. D 解析:结合所学知识可知,南京和上海在1948年均属于国民党统治的区域,即国统区。日记中记录的物价飞涨现象,特别是在上海购买茶叶和毛巾袋所需支付的巨大金额,反映了当时国统区的经济危机严重,故选D项。

4. B 解析:据材料“坚实的群众基础满足了它对粮食和人力的需要,使它与国民党作斗争时有充分的供给”并结合所学知识可知,中国共产党在解放区掀起土地改革运动,获得了群众的拥护和支持,满足了对粮食和人力的需要,B项正确。

5. D 解析:据材料可知,土地改革运动使得地主、中农占有土地数量减少,贫农占有土地数量增多,这为解放战争的胜利奠定了物质基础,D项正确;解放战争时期的土地改革并未彻底废除封建土地所有制,排除A项;1949年中共七届二中全会作出党的工作重心必须由乡村转移到城市的决定,排除B项;土地改革适应了解放战争的需要,而不是民族战争,排除C项。

6. A 解析:据材料“共产党在1947年下半年发起了全面进攻”并结合所学知识可知,1947年6月,刘邓大军千里跃进大别山,揭开了战略进攻的序幕,故A项正确。

7. A 解析:据材料可知,解放战争时期,人民群众积极支持中国共产党,这是解放战争取得胜利的重要原因,故选 A项;辽沈、淮海、平津三大战役基本摧毁了国民党的主要军事力量,排除B项;第二条战线的形成与材料无关,排除C项;材料强调了人民群众的作用,无法说明三大战役为中国革命在全国的胜利奠定了基础,排除D项。

8. B 解析:结合所学知识可知,材料“渡江,渡江”“雄师百万,天堑作证”体现的是渡江战役。1949年4月,人民解放军百万雄师渡过长江,占领国民党统治中心南京,国民党蒋介石集团的反动统治覆灭,故选B项;1947年6月,刘邓大军千里跃进大别山,揭开了战略进攻的序幕,排除 A项;辽沈、淮海、平津三大战役基本消灭了国民党的主要军事力量,排除C项;中华人民共和国的成立标志着新民主主义革命的基本胜利,排除D项。

9. C 解析:结合所学知识可知,1921年7月23日,参加中国共产党第一次全国代表大会的有毛泽东、董必武、李达等。1927年,毛泽东在八七会议上提出“政权是由枪杆子中取得的”重要思想。1938年,毛泽东发表《论持久战》,科学论证了中国必须通过持久作战赢得对日作战最后胜利的战略指导理论。1949年召开的中共七届二中全会上,毛泽东指出党的工作重心须由乡村转移到城市,故选C项。

10. 示例:

1949年2月,战略大决战已经胜利结束,人民解放战争在全国范围内的胜利指日可待,形势的发展促使毛泽东进一步思考和研究建设新中国有关的一系列重大政策问题。

电报中“学会接收城市和管理城市……善于处理金融和财政问题”反映出毛泽东对接收和管理城市的方方面面问题思考得比较深入细致。电报还提到在三大战役以后,严重的战争时期已经过去,因而及时地提出了人民解放军要承担一部分城市工作的任务。这反映了在解放战争后期,随着战争形势的发展,中国共产党的工作重心逐步由乡村转移到城市。

电报中所提出的一系列关于重视城市工作的方针政策,对当时新民主主义革命的胜利和之后中华人民共和国的建设起到了巨大的推动作用。

一、 选择题

1. 漫画往往能一针见血地揭露现实的本质。右图所示的漫画《民“主”曰:“逆我者亡”》反映了抗战胜利后蒋介石政府的真实意图是( )

A. 建设民主国家

B. 反对一切外国侵略者 民“主”曰:“逆我者亡”

C. 坚持独裁内战

D. 惩治政府的腐败现象

2. (2024扬州学测模拟)重庆谈判前,毛泽东对战后中国的形势和国共两党的地位及得失,作了认真精辟的分析,十分肯定地选择了和平、民主、团结的口号,代替了原来的抗战、团结、进步。由此说明,当时中国共产党主张( )

A. 建立人民民主专政

B. 建成社会主义国家

C. 避免内战,和平建国

D. 推翻国民党的统治

3. (2024大连期末)以下是历史学家朱偰的一段日记:“1948年8月3日,我到南京中央商场买了蚊帐一顶,凉席一条,价1 290元。8月23日,我在上海购茶叶1斤,付80万元;购毛巾袋一件,付120万元。”这篇日记可佐证( )

A. 游击区的经济混乱

B. 日占区的经济掠夺

C. 解放区的经济艰难

D. 国统区的经济危机

4. 美国学者胡素珊认为:“中国共产党将自己的利益与中国绝大部分人口的利益紧密联系起来,从而获得了群众的拥护。坚实的群众基础满足了它对粮食和人力的需要,使它与国民党作斗争时有充分的供给。”最能证明这一观点的史实是共产党( )

A. 以“三三制”为原则建立政权

B. 在解放区掀起土地改革运动

C. 领导建立国统区的第二条战线

D. 率领解放军千里跃进大别山

5. 1947年,全国土地会议召开,制定了《中国土地法大纲》,此后掀起土地改革运动。下表所示为山西张庄在土地改革运动前后各阶级占有土地变化表。据此判断,此运动( )

山西张庄在土地改革运动前后各阶级占有土地变化表

阶级 1944年 1947年

人口比例(%) 人均亩数 人口比例(%) 人均亩数

地主 4 17.4 0.3 3

中农 40 6.4 35.5 6.2

贫农 46.8 3.0 63 5.5

彻底废除了封建土地所有制

B. 推动了党的工作重心的转移

C. 适应了民族战争形势的需要

D. 奠定了解放战争的物质基础

6. (2025徐州期末)“1947年中似乎标志着战争形势的一个转折点……共产党军队的规模已稳步地扩大……共产党在1947年下半年发起了全面进攻。”下列属于这一“转折点”中具有深远意义的战略行动是( )

A. 千里跃进大别山 B. 平津战役

C. 淮海战役 D. 渡江战役

7. (2025常州高级中学期末)解放战争时期,人民解放军的后勤保障依靠的是无数民工。孟良崮战役中,一线常备民工将近8万人,二线民工15万人,后方临时民工50万人,远远超过参战部队人数。淮海战役动员民工总数更超过100万人。这说明( )

A. 人民的支持是解放战争取得胜利的重要原因

B. 孟良崮战役摧毁了国民党的主要军事力量

C. 配合人民解放军作战的第二条战线形成

D. 三大战役为中国革命在全国的胜利奠定了基础

8. (2025镇江期末)下图所示的内容为南京民族乐团统筹策划的民族交响乐《解放·1949》中的第七乐章,该乐章反映的历史事件( )

渡江,渡江 船载星月,帆挂朝云。 飚起湖口,龙动江阴。 春汛之夜,东风破敌。 小丫摇橹,历史留影。 雄师百万,天堑作证。 五岳书写,赫赫功勋。

A. 揭开了战略进攻的序幕 B. 推翻了国民党的反动统治

C. 消灭了国民党军队主力 D. 标志着新民主主义革命的胜利

9. (2025北京海淀期末)下表所示的内容是对某历史人物部分经历的整理。该历史人物是( )

1921年 1927年 1938年 1949年

出席中国共产党第一次全国代表大会 八七会议上提出“政权是由枪杆子中取得的”重要思想 发表《论持久战》,科学论证了中国必须通过持久作战赢得对日作战最后胜利的战略指导理论 指出党的工作重心必须由乡村转移到城市

A. 陈独秀 B. 朱德 C. 毛泽东 D. 彭德怀

二、 非选择题

10. 阅读材料,回答问题。

材料 下图所示的文字节选自毛泽东于1949年2月8日为中共中央军事委员会写的回复第二野战军和第三野战军的电报。以下是某纪念馆关于该电报部分内容的展板:

把军队变为工作队 军队干部应当全体学会接收城市和管理城市,懂得在城市中善于对付帝国主义和国民党反动派,善于对付资产阶级,善于领导工人和组织工会,善于动员和组织青年,善于团结和训练新区的干部,善于管理工业和商业,善于管理学校、报纸、通讯社和广播电台,善于处理外交事务,善于处理各民主党派、人民团体的问题,善于调剂城市和乡村的关系,解决粮食、煤炭和其他必需品的问题,善于处理金融和财政问题……当然还有许多仗要打,但是像淮海战役那样大规模作战的可能性就不多了,或者简直可以说是没有了,严重的战争时期已经过去了……占领八九个省、占领几十个大城市所需要的工作干部,数量极大,这主要依靠军队本身自己解决……

结合所学知识,为这份电文撰写一份解说词。(要求:解说全面,语言流畅,表述成文)

第24课 人民解放战争

1. C 解析:据材料并结合所学知识可知,这幅漫画揭露了抗战胜利后蒋介石政府实行独裁内战的本质,故选 C项,排除A项;材料未体现反对一切外国侵略者,排除 B项;材料未涉及惩治政府的腐败现象,排除D项。

2. C 解析:据材料并结合所学知识可知,重庆谈判是在抗日战争胜利结束以后,此时中共提出和平、民主、团结的口号是为了避免内战,与国民党一起和平建国,C项正确,排除D项;此时中国共产党意图与国民党一起和平建国,并未提出建立人民民主专政和建成社会主义国家,排除A、B两项。

3. D 解析:结合所学知识可知,南京和上海在1948年均属于国民党统治的区域,即国统区。日记中记录的物价飞涨现象,特别是在上海购买茶叶和毛巾袋所需支付的巨大金额,反映了当时国统区的经济危机严重,故选D项。

4. B 解析:据材料“坚实的群众基础满足了它对粮食和人力的需要,使它与国民党作斗争时有充分的供给”并结合所学知识可知,中国共产党在解放区掀起土地改革运动,获得了群众的拥护和支持,满足了对粮食和人力的需要,B项正确。

5. D 解析:据材料可知,土地改革运动使得地主、中农占有土地数量减少,贫农占有土地数量增多,这为解放战争的胜利奠定了物质基础,D项正确;解放战争时期的土地改革并未彻底废除封建土地所有制,排除A项;1949年中共七届二中全会作出党的工作重心必须由乡村转移到城市的决定,排除B项;土地改革适应了解放战争的需要,而不是民族战争,排除C项。

6. A 解析:据材料“共产党在1947年下半年发起了全面进攻”并结合所学知识可知,1947年6月,刘邓大军千里跃进大别山,揭开了战略进攻的序幕,故A项正确。

7. A 解析:据材料可知,解放战争时期,人民群众积极支持中国共产党,这是解放战争取得胜利的重要原因,故选 A项;辽沈、淮海、平津三大战役基本摧毁了国民党的主要军事力量,排除B项;第二条战线的形成与材料无关,排除C项;材料强调了人民群众的作用,无法说明三大战役为中国革命在全国的胜利奠定了基础,排除D项。

8. B 解析:结合所学知识可知,材料“渡江,渡江”“雄师百万,天堑作证”体现的是渡江战役。1949年4月,人民解放军百万雄师渡过长江,占领国民党统治中心南京,国民党蒋介石集团的反动统治覆灭,故选B项;1947年6月,刘邓大军千里跃进大别山,揭开了战略进攻的序幕,排除 A项;辽沈、淮海、平津三大战役基本消灭了国民党的主要军事力量,排除C项;中华人民共和国的成立标志着新民主主义革命的基本胜利,排除D项。

9. C 解析:结合所学知识可知,1921年7月23日,参加中国共产党第一次全国代表大会的有毛泽东、董必武、李达等。1927年,毛泽东在八七会议上提出“政权是由枪杆子中取得的”重要思想。1938年,毛泽东发表《论持久战》,科学论证了中国必须通过持久作战赢得对日作战最后胜利的战略指导理论。1949年召开的中共七届二中全会上,毛泽东指出党的工作重心须由乡村转移到城市,故选C项。

10. 示例:

1949年2月,战略大决战已经胜利结束,人民解放战争在全国范围内的胜利指日可待,形势的发展促使毛泽东进一步思考和研究建设新中国有关的一系列重大政策问题。

电报中“学会接收城市和管理城市……善于处理金融和财政问题”反映出毛泽东对接收和管理城市的方方面面问题思考得比较深入细致。电报还提到在三大战役以后,严重的战争时期已经过去,因而及时地提出了人民解放军要承担一部分城市工作的任务。这反映了在解放战争后期,随着战争形势的发展,中国共产党的工作重心逐步由乡村转移到城市。

电报中所提出的一系列关于重视城市工作的方针政策,对当时新民主主义革命的胜利和之后中华人民共和国的建设起到了巨大的推动作用。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进