12.《石钟山记》课件(共43张PPT)2024-2025学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 12.《石钟山记》课件(共43张PPT)2024-2025学年统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 78.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-19 14:34:17 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

种树郭橐驼传

石钟山,在今江西湖口鄱阳湖东岸。海拔61.8米,相对高度40米左右,面积0.2平方千米。石钟山实际上不是一座山,而是两座山,都由石灰岩构成,下部均有洞穴,形如覆钟,面临深潭。两山

分据南北,相隔不到1000米。南面一座濒临鄱

阳湖,称上钟山;北面一座濒临长江,

称下钟山,两山合称“双钟山”。

资料链接

中国千古奇音第一山——石钟山

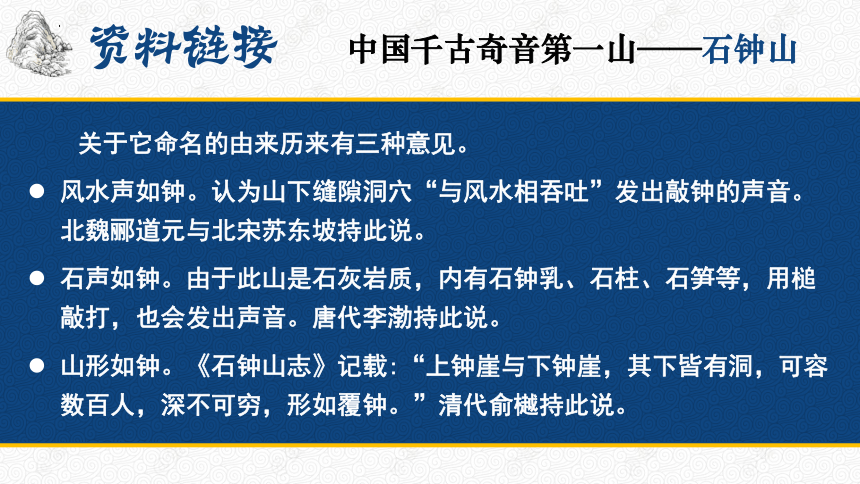

关于它命名的由来历来有三种意见。

风水声如钟。认为山下缝隙洞穴“与风水相吞吐”发出敲钟的声音。北魏郦道元与北宋苏东坡持此说。

石声如钟。由于此山是石灰岩质,内有石钟乳、石柱、石笋等,用槌敲打,也会发出声音。唐代李渤持此说。

山形如钟。《石钟山志》记载:“上钟崖与下钟崖,其下皆有洞,可容数百人,深不可穷,形如覆钟。”清代俞樾持此说。

资料链接

古代一种散文体裁,可叙事、写景、状物,抒发情怀抱负,阐述某些观点。在写法上大多以记叙为主而兼有说明、议论、抒情成分。

①碑记:古代刻在石碑上记叙人物生平事迹的文体。如《五人墓碑记》

②游记:是一种摹山范水、描写旅行见闻的散文体裁。有带议论色彩的如《岳阳楼记》、《游褒禅山记》,带抒彩的《小石潭记》《醉翁亭记》、带科学色彩的如郦道元的《三峡》。

③杂记:是古代因事见义,杂写所见所闻不多加议论的散文体裁。如《核舟记》《病梅馆记》

④记……事:是古代记载人物生平事迹的文体。如《记王忠肃公翱三事》

记

结合游记类文本的构成要素,参考课文注释和学习资料,在了解《石钟山记》全文大意的基础上,梳理行文结构。

结构

【第一段】游因——质疑

对石钟山命名缘由的两种解释表示怀疑

【第二段】游历——解疑

通过实地观察,找到石钟山命名的真实缘由

【第三段】游感——结论

提出自己的思考

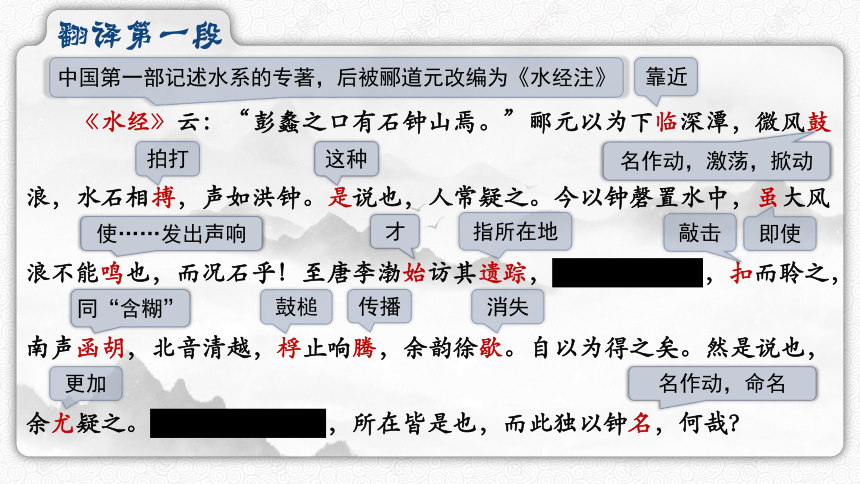

翻译第一段

《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。是说也,人常疑之。今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇。自以为得之矣。然是说也,余尤疑之。石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?

靠近

拍打

即使

使……发出声响

敲击

鼓槌

传播

消失

这种

名作动,激荡,掀动

才

同“含糊”

指所在地

更加

名作动,命名

中国第一部记述水系的专著,后被郦道元改编为《水经注》

资料链接

钟

资料链接

磬

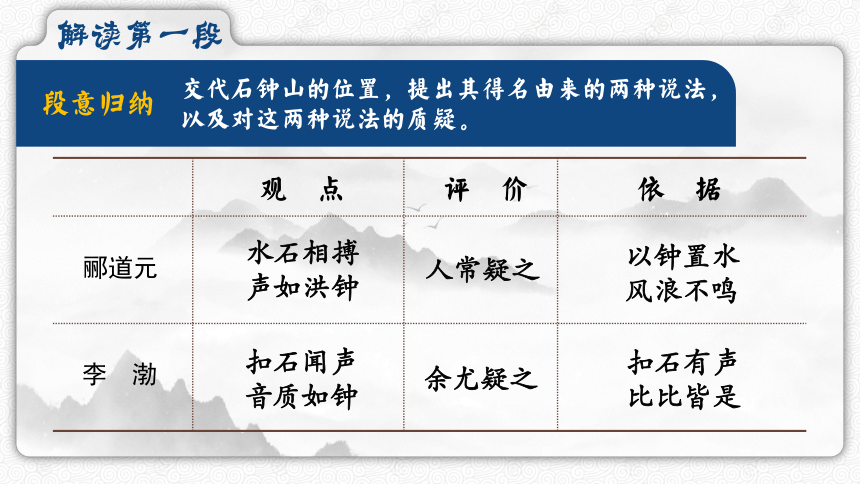

解读第一段

段意归纳

交代石钟山的位置,提出其得名由来的两种说法,以及对这两种说法的质疑。

观 点

评 价

依 据

水石相搏

声如洪钟

扣石闻声

音质如钟

人常疑之

余尤疑之

以钟置水

风浪不鸣

扣石有声

比比皆是

郦道元

李 渤

探究第一段

“人常疑之”“余尤疑之”可以互换吗?

人常疑之 —— 人疑我未必疑

余尤疑之 —— 我尤对此生疑

郦道元

李 渤

这两疑引出作者探访石钟山的行动,为第二段“固笑而不信”和夜游石钟山,以及结尾的一“叹”一“笑”,一“简”一“陋”作铺垫,表现出作者不囿定论的质疑精神和严谨认真的求实精神。

翻译第二段

元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉。余固笑而不信也。至暮夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。余方心动欲还,而大声发于水上,

到……去

赴任

本来

因而

名作状,凭借着船

硿硿地响

扑

鸟鸣声

有的人

名作状,在旁边

内心惊恐

解读第二段

作者是如何描写月夜绝壁下的情景的?有何作用?

大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;

而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;

又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。

夸张

比喻

拟人

绘形

比喻摹声

直接摹声

绘声

以动衬静

视听结合

作者为什么要着力描写绝壁之景?

(这段景物描写有何作用?)

1、运用比喻、拟人和视听结合的手法,渲染阴森可怖、冷清凄厉的氛围,说明一般人在平常情况下不敢涉足,突出亲访之不易,表现出求真务实的探索精神。【内容】

2、暗含石钟山得名的奥秘长期未能弄清楚,就是因为环境艰险,如果不亲历险境,就难得奇绝,为批评“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下”埋下伏笔,也为接下来主旨的彰显蓄势,。【主旨】

3、为下文写听到石钟山的声音作了铺垫,正因为这样寂静的环境,静到连鸟的惊动都能听到,作者才能很好地听清楚石钟山的“钟声”,才能探究石钟山命名的原因。【结构】

4、一段阴森森,让人毛骨棘然的描写能引人入胜,让读者仿佛身临其境。【读者】

翻译第二段

噌吰如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵澹澎湃而为此也。舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也;窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!”

断,停止

兼词,于此

知道

表修饰

裂缝

调转,转弯

阻挡

先前

演奏

偏义复词

(波涛)激荡冲击

表并列

于是

中间是空的

击物声

钟鼓声

解读第二段

经过实地考察,作者认为石钟山得名的由来是什么?

声 源

声 音

微波——山下石穴罅

噌吰如钟鼓不绝

水石相搏说

风水——中流之大石

有窾坎镗鞳之声

解读第二段

段意归纳

实地考察石钟山,探明石钟山其名由来的经过。

1

元丰七年……得观所谓石钟者

亲访石钟山的时间、同伴和机会

2

寺僧……余固笑而不信也

3

至莫夜月明……如乐作焉

4

因笑谓迈曰……不余欺也

访问寺僧

夜游石钟山的所见所闻

实地探究所得的结论

他示

自察

讥笑

自得

事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知;而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

翻译第三段

见识浅陋

大概

……的原因

记载

因此

它的真相

名作状,用眼睛,用耳朵

名作状,在夜里

根据主观猜测来判断

竟然

敲打

解读第三段

段意归纳

阐明了世人不能准确知道石钟山山名由来的原因,

交代了作者的写作意图。

郦道元

士大夫

渔工水师

陋者(李渤)

石钟山名称由来“不传”的原因

言之不详

终不肯以小舟夜泊绝壁之下

虽知而不能言

以斧斤考击以求之

叹

讽

惜

笑

苏轼的态度

缺乏对考察结论的具体阐发

缺乏去实地考察的决心勇气

缺乏阐明真相的文化素养

缺乏对表象的深入探究

游因——质疑

郦说——人常疑之

李说——余尤疑之

游历——解疑

夜游见闻

大石侧立

栖鹘惊飞

鹳鹤怪叫

水声轰鸣

肯定命名

游感——总评:应目见耳闻,

不可臆断有无

议论为主

提出问题

叙议结合

解决问题

集中议论

抒发感想

艺术特色:因事说理,叙议结合

石钟山记

再看文体

《石钟山记》是一篇山水游记散文。山水游记散文,始于魏晋。到了唐代,经过元结、柳宗元等人的创作实践,山水游记得到了极大的发展。宋代说理之风大盛,以记游为议论,在叙述中说明事理,形成了山水游记的新风格。正如王安石《游褒禅山记》所言,“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。”

在任何一个时代,批判精神,质疑精神,为真理上下求索之精神都不会过时,尤其是当下这个迷信权威,专家满天飞的时代。尤其是互联网真假难辨,看似自由又被信息茧房锁住大脑的时代。尤其是AI秒回,极有可能剥夺我们思考力的时代。

苏轼写《石钟山记》的意图是“叹郦元之简,而笑李渤之陋”。说明“事不目见耳闻”,不能“臆断其有无”。但后人考证认为,苏轼的说法也不正确。那么,我们学习这篇文章的意义何在呢?

拓展探究

质疑点一

李渤真的“陋”吗?

《辨石钟山记》

《水经》云:“彭蠡之口,有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,响若洪钟,因受其称,有幽栖者,寻纶东湖,沿澜穷此,遂跻崖穿洞,访其遗踪,次于南隅,忽遇见双石,倚枕潭际,影沦波中、询诸水滨,乃曰石钟也,有铜铁之异焉,扣而聆之,南声函胡,北声清越,桴止响腾,馀韵徐歇,若非潭滋其山,山涵其英,联气凝质,发为至灵,不然则安能产兹奇石乎!乃知山仍石名旧矣,如善长之论,则濒流庶峰,皆可以斯名冠之。聊刊前谬,留造将来,贞元成寅岁七月八日,白鹿先生记。

第一,李渤自谓“幽栖”于此,其实是作江州刺史,湖口在其辖区之内。而苏轼只是路过。由此可以推断,“李太守”来此游览的次数和对其熟悉的程度,当大大超过仅留“鸿泥雪爪”的苏轼。

第二,李渤的考察有两点是苏轼所不及的,其一是“跻崖穿洞”特别是“穿洞”,苏轼没有。李渤所“遇”的“双石”,经约270年的风雨沧桑,苏轼已无缘得见了。所以苏轼对山体的石质没有多少感性认识,更不用说深刻印象了。其二是李渤“不耻下问”地“询诸水滨”,苏轼却没有找“渔工水师”开调查会。李渤从“土著居民”口中得知那两块大石叫“石钟”后,还“扣而聆之”,待验证无误了,才得出山是依据石钟石而得名的结论。可见,李渤的观点也是经“目见耳闻”后得出的,并非“臆断”。苏轼的文章也不能回避李渤“始访其遗踪”的事实。

第三,李渤作记的意图是“刊前谬”。在游览过程中,发现了新的资料,研究出了新的观点,提出来以纠正前人的谬误,这种认真和勇敢的态度应该受到称赞,做学问要有这种向古人挑战而不“为古人讳”的精神。但是,苏轼却将矛头指向了李渤,不仅要维护郦说的权威性和唯一性,而且扩而大之地抽象出一条“古之人不余欺也”的“说教”,给敢于向古人说“不”的创新者扣上一顶“陋”的帽子,苏公似有“是古非今”之嫌,至少是没有“不薄今人爱古人”的兼收并蓄的雅量。

从郦道元到李渤,其间约580 年。对郦说尽管“人常疑之”,但真正“访其遗踪”以求解疑的,李是第一人。仅此一点,李就不“陋”。更何况对石钟山命名的由来提出新的观点,解放了思想,引发此后延续一干多年的“争鸣”。

据《旧唐书·李渤传》记载,李渤是唐代名臣,早年立志读书,并成功考取功名。走上仕途之后,心忧天下苍生,为百姓殚精竭虑。可见,无论是学识,还是人品,李渤并不“陋”。

《辨石钟山记》也是在李渤实地探访石钟山后写下的。李渤有疑,就实践考证,他的行为与苏轼本质上是一致的——他们都具备这种实地考察的探究精神,这是值得肯定的地方。用“陋”来简单地给李渤贴标签,或许也有些武断。

质疑点二

苏轼的考查有纰漏吗?

丙午春余过湖口,临渊上下两山,皆若钟形……东坡舣涯,未目其麓,故犹有遗论。 ——罗洪先《石钟山记》

盖全山内空如钟覆地,面上钟山,亦中多空洞。且山势上锐下宽,似宜以形论,不以声论。苏子……乃过其门未入其室也。

——彭玉麟《石钟洞叙》

石钟山之片石寸草,诸将皆辨识,上钟岩与下钟岩其下皆有洞,可容数百人,深不可穷,形如覆钟,彭侍郎玉麟于钟山之顶建立昭忠祠。乃知钟以形言之,非以声言之,郦氏、苏氏所言,皆非事实也。

——曾国藩《石钟山名考异》

今人经过考察,认为石钟山之所以得名,是因为它既有钟之“声”,又具有钟之“形”。

关于石钟山得名的缘由,经历了“以声得名”到“以形得名”,再到“形声兼具”的过程。无论是郦道元、李渤,还是苏轼,都认可石钟山以声得名,只不过对声音的来源有分歧。有学者诟病苏轼在涨水时游览石钟山,在涨水时才能看到微波入石穴罅、大石与风水相吞吐的场景,听到了由此产生的噌吰声和窾坎镗鞳声。但并不全面,枯水季节的石钟山又是怎样的呢?明朝罗洪先特意提出异议,他在枯水期考察石钟山,发现“石钟山中虚外窾”,里里外外都像钟形,从而在石钟山得名研究上取得了重大突破。

质疑点二

苏轼的考查有纰漏吗?

1、“暮夜月明”,夜晚的能见度有限

2、考察一时一刻的石钟山不够全面(涨潮、退潮)

3、石钟山的山体结构和石质可能会发生变化

4、眼见不一定为实

文学主张: 务为有补于世

宋代受程朱理学的影响,诗歌和散文都重理趣,宋代的山水游记中写山水景物都是为了阐释哲理,从而形成说理性游记散文。而苏轼反对浮夸、空洞的说理,提倡平实、朴素的文风,注重文章为社会现实服务和理性的说服力,旨在“务为有补于世”,所以借助探寻、游历石钟山的事迹,来表达哲理,体现他的文学主张。

轼所以得罪,严坐名实过茸。年大以来,平日所爱恶忧畏皆衰矣,独畏过实之名如畏虎也。

——《答李昭玘书》

臣轼诚惶诚恐,顿首顿首。……而以重罪,当膏于斧钺。虽蒙恩贷,有愧平生。只影自怜,命寄江湖之上;惊魂未定,梦游缧绁之中。憔悴非人,章狂失志。

——《谢量移汝州表》

学界也有一种声音,认为苏轼关于臆断的议论,评价李渤的浅陋是和苏轼当时的处境、遭遇有关。他在同年元丰七年春夏之际的《答李昭玘书》中,重提曾经遭遇的乌台诗案,其中“过实之名犹畏虎”,就是当年他被御史台官员李定、何正臣等人收集了一些不实的证据、被坐实了罪名。苏轼如此质疑李渤是否与此有关?质疑石钟山得名的原因本质也是名实的问题。

对 “士大夫”的批评,完全凭空而来。这固然与苏轼坦荡之为人、率性之性格有关,更多地,也侧面展现了他对政事的一些看法。“乌台诗案”,政敌对其旧诗文断章取义,指摘他讽刺新法,这就是“臆断”,与李渤之类“择其一二扣之 ”的行为无二。对此,苏轼的态度是“固笑”,一以贯之的讥笑、蔑视。那些随波逐流、不能实察的同僚,不正等同于“终不肯以小舟夜泊绝壁之下”之类,因害怕、恐惧而放弃追求真相、人云亦云的士大夫吗!

苏轼一心为国为民,改革派之革新,不亦当为社稷百姓吗?但如若士大夫之人治理政事,也只是亦步亦趋、任人驱遣,没有求实精神,如何齐家治国使天下安呢?

故文末苏轼弃“事不目见耳闻,不可臆断其有无”这样的陈述句,用的是“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”这样的反问句。这反问句中既有对郦道元之类“言之不详”的叹惜,也有对李渤之类的鄙薄,更有对士大夫之人应排除艰难、求真求实的呼吁。

实际上,苏轼对待新法的态度,就是一切从实际出发,既不一味反对,也不全盘接受。纵观苏轼为官处事,亦唯求实为准则。

苏轼探察石钟山的过程中存在不足,甚至连石钟山得名的真相都未必准确,这篇文章的意义、价值何在?

这不是一篇考古文献,也不是一篇地理学著作,而是一篇富有人文特色的游记散文。其实《石钟山记》作为一篇缘事说理的散文,其写作意图不是找出石钟山因何命名的原因,而是要以此阐发求真证实之必要。苏轼从探寻石钟山命名由来的过程中,能够更细致具体地体现“目见耳闻"的求真精神,这样的说理更能引起读者的共鸣,启迪读者践行。同时,这样的写法也是基于苏轼的文学主张和“借题发挥"的创作心理。

对于事物的认识,是不断深化的过程,对于石钟山命名原因的探讨,也是如此。或许苏轼在文中得出的结论也有值得商榷之处,但是苏轼的敢于质疑、躬身考察、重视调查研究的求实精神,也是令人称道的。因此《石钟山记》的价值不在于是否全面分析并找到了石钟山命名的原因,得出不刊之论,而是“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之"的精神在探寻过程中的体现,苏轼英明求实、知行合一的做法正是实事求是的科学态度、追求真知的探索精神的体现。

大胆质疑 小心求证 善于思考

通篇讨山水之幽胜,而中较李渤、寺僧、郦元之简陋,又 辨出周景王、魏献子之钟音,其转折处,以人之疑起己之疑,至见中流大石,始释己之疑,故此记遂为绝调。

——杨慎《三苏文范》

学习苏东坡的《石钟山记》,最该学会引领人生成长的几种精神。

第一,质疑精神。

关于石钟山得名的原因,郦道元和李勃都是有记载的,白纸黑字,掷地有声,但苏东坡并未躺平在前人的故纸堆里,而是选择了“疑之”,有了机缘,立刻就跑去求证了一番。

我们青年的骨头,也要硬挺一些,在权威面前,不迷信,不顶礼膜拜。我们要尽量避免让自己的头脑成为别人思想的跑马场,要尽量避免让自己的声音毫不挣扎地淹没于别人的喧嚣场。

如果热爱真理,尊重自己,首先,我们就要迎着威压,站立着说出心底的“不”。

第二,实践精神。

“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”路遥知马力,是骡子是马,拉出来溜溜才知道。如果不是一苇渡江,夜探石钟山,苏东坡看不到山下那些“石穴罅”、大石内部“空中而多窍”,听不到“噌吰”、“窾坎镗鞳”的声音,也就无法求真辨伪了。

我们青年的身边,最不缺的就是道理,写在书本上的,说在父母、老师口中的,朋友、陌生人口耳相传的。真,还是假?几分真,几分假?信,还是不信?几分信,几分不信?唯一可靠的依据,只有事实。当代青年,身受信息爆炸和信息茧房前后夹击,坚持实事求是,完成突围并全身而退非常不容易。但是,污泥满身也好,遍体鳞伤也好,该爬的山还是要爬,该走的路也一定要走。事实就像大山,它不会自己过来,我们只能过去。

第三,冒险精神。

为探访石钟山,借几抹月色,苏东坡带儿子驾一叶小船,飘飘荡荡,夜泊绝壁之下。人地生疏,江湖险恶,风险指数极大。可是,不入虎穴,焉得虎子?所以,他还是去了,他的心里大概藏着这个朴素的道理:风险与收获从来都是一对欢喜冤家。

诚然,人在遭遇几多挫折之后,取得一些成就之后,在安乐窝里泡久了之后,都极容易丧失进取的雄心,或认命,或惜命,苟且偷安。“天行健,君子以自强不息”,我们青年具有摧枯拉朽的生命力,千万不要画地为牢,要敢想敢干,敢打敢拼。

人活一世,向宽处去,向远处去,有的险是一定要冒的,只要不怕,就赢下了一半了。

第四,包容精神。

仅仅从为石钟山正名一事来看,苏东坡的智慧、勇气、才华都可圈可点,但仅凭自己的一次目见耳闻,就判定石钟山的前世今生,却也弊端不小。

经过后人考证,石钟山之名,其实不仅在于洪钟之声,还在于覆钟之形。倘若,苏东坡再多点儿包容精神,采集众家之言,多方打听,反复推敲,错误也许是可以避免的。

我们青年要引以为鉴,开拓眼界,修炼心胸,开放,包容,不固步自封。

第五,学习精神(理论基础的积淀)。

船工们见过石钟山的孔穴,听过微风鼓浪的声响,却无法像苏东坡一样写成传世雄文,为什么呢?学识不够,又不善于学习。

为了认识自己,保持足够的定力,为了看清世界,有本领安身立命,学习都是不二之选。面对学习,我们青年要有信心,一切懂都是从不懂开始的,一切会都是从不会开始的。

当出身、禀赋身不由己时,学习才是唯一的王道。学无止境,亦无边界。

析苏轼的“三笑”:

《石钟山记》中,苏轼文一共笑了三次,第一次是“余固笑而不信也”;第二次是“因笑谓迈曰”;第三次在文章结尾处“盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。”

第一笑为“固执的笑”。表面看来苏轼是笑寺僧与小童的行为,实际上是笑李渤的理论。因为寺僧与小童的行为显然是受李渤理论影响的结果,面对李渤的理论,苏轼一直是怀疑的,面对小童的演示,苏轼不可能改变自己的怀疑,所以苏轼这一笑是“固执的笑”,表现了他敢于对“古人”质疑的治学和探索精神。

第二笑为“愉快的笑”。苏轼不避艰险,“夜泊绝壁”之下,目见耳闻石钟山发出声音的“真相”之后,他内心的高兴是显而易见的。这一笑表现了苏轼求实的治学和探索精神。

第三笑为“不该笑的笑”。因为从文中我们看出,李渤“访踪迹”、“得双石”、“叩而聆之”所得出的结论乃是实地考察的结果,他并不是“目见事不可闻,而臆断其有无”的士大夫之族。况且李渤“跻崖穿洞”(李渤的《辨石钟山记》)和苏轼“夜泊绝壁”相比,也并不是“简陋”。再说李渤质疑郦道元,并实地考证,这种求实的治学精神不正是苏轼在本文所主张的吗 所以苏轼这一笑是“不该笑的笑”,这一笑表现了苏轼思想的局限性。他没有意识到:对事物的认识是当时客观条件限制的,是一个由浅入深,由片面到全面渐进的过程。

总结全文

“朝闻道,夕死可也。”苏轼在《石钟山记》中传达出来的,就是这样一种敢于质疑、追求真理、求真务实、坚韧不拔的学问精神。

在真理面前,每一个求学者都应该保持最基本的谦卑、敬畏和向往。人类社会不断进步和发展的主要动力之一便是“勇于质疑”与“敢于探索”这两种优秀的品质。

种树郭橐驼传

石钟山,在今江西湖口鄱阳湖东岸。海拔61.8米,相对高度40米左右,面积0.2平方千米。石钟山实际上不是一座山,而是两座山,都由石灰岩构成,下部均有洞穴,形如覆钟,面临深潭。两山

分据南北,相隔不到1000米。南面一座濒临鄱

阳湖,称上钟山;北面一座濒临长江,

称下钟山,两山合称“双钟山”。

资料链接

中国千古奇音第一山——石钟山

关于它命名的由来历来有三种意见。

风水声如钟。认为山下缝隙洞穴“与风水相吞吐”发出敲钟的声音。北魏郦道元与北宋苏东坡持此说。

石声如钟。由于此山是石灰岩质,内有石钟乳、石柱、石笋等,用槌敲打,也会发出声音。唐代李渤持此说。

山形如钟。《石钟山志》记载:“上钟崖与下钟崖,其下皆有洞,可容数百人,深不可穷,形如覆钟。”清代俞樾持此说。

资料链接

古代一种散文体裁,可叙事、写景、状物,抒发情怀抱负,阐述某些观点。在写法上大多以记叙为主而兼有说明、议论、抒情成分。

①碑记:古代刻在石碑上记叙人物生平事迹的文体。如《五人墓碑记》

②游记:是一种摹山范水、描写旅行见闻的散文体裁。有带议论色彩的如《岳阳楼记》、《游褒禅山记》,带抒彩的《小石潭记》《醉翁亭记》、带科学色彩的如郦道元的《三峡》。

③杂记:是古代因事见义,杂写所见所闻不多加议论的散文体裁。如《核舟记》《病梅馆记》

④记……事:是古代记载人物生平事迹的文体。如《记王忠肃公翱三事》

记

结合游记类文本的构成要素,参考课文注释和学习资料,在了解《石钟山记》全文大意的基础上,梳理行文结构。

结构

【第一段】游因——质疑

对石钟山命名缘由的两种解释表示怀疑

【第二段】游历——解疑

通过实地观察,找到石钟山命名的真实缘由

【第三段】游感——结论

提出自己的思考

翻译第一段

《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。是说也,人常疑之。今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇。自以为得之矣。然是说也,余尤疑之。石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?

靠近

拍打

即使

使……发出声响

敲击

鼓槌

传播

消失

这种

名作动,激荡,掀动

才

同“含糊”

指所在地

更加

名作动,命名

中国第一部记述水系的专著,后被郦道元改编为《水经注》

资料链接

钟

资料链接

磬

解读第一段

段意归纳

交代石钟山的位置,提出其得名由来的两种说法,以及对这两种说法的质疑。

观 点

评 价

依 据

水石相搏

声如洪钟

扣石闻声

音质如钟

人常疑之

余尤疑之

以钟置水

风浪不鸣

扣石有声

比比皆是

郦道元

李 渤

探究第一段

“人常疑之”“余尤疑之”可以互换吗?

人常疑之 —— 人疑我未必疑

余尤疑之 —— 我尤对此生疑

郦道元

李 渤

这两疑引出作者探访石钟山的行动,为第二段“固笑而不信”和夜游石钟山,以及结尾的一“叹”一“笑”,一“简”一“陋”作铺垫,表现出作者不囿定论的质疑精神和严谨认真的求实精神。

翻译第二段

元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉。余固笑而不信也。至暮夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。余方心动欲还,而大声发于水上,

到……去

赴任

本来

因而

名作状,凭借着船

硿硿地响

扑

鸟鸣声

有的人

名作状,在旁边

内心惊恐

解读第二段

作者是如何描写月夜绝壁下的情景的?有何作用?

大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;

而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;

又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。

夸张

比喻

拟人

绘形

比喻摹声

直接摹声

绘声

以动衬静

视听结合

作者为什么要着力描写绝壁之景?

(这段景物描写有何作用?)

1、运用比喻、拟人和视听结合的手法,渲染阴森可怖、冷清凄厉的氛围,说明一般人在平常情况下不敢涉足,突出亲访之不易,表现出求真务实的探索精神。【内容】

2、暗含石钟山得名的奥秘长期未能弄清楚,就是因为环境艰险,如果不亲历险境,就难得奇绝,为批评“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下”埋下伏笔,也为接下来主旨的彰显蓄势,。【主旨】

3、为下文写听到石钟山的声音作了铺垫,正因为这样寂静的环境,静到连鸟的惊动都能听到,作者才能很好地听清楚石钟山的“钟声”,才能探究石钟山命名的原因。【结构】

4、一段阴森森,让人毛骨棘然的描写能引人入胜,让读者仿佛身临其境。【读者】

翻译第二段

噌吰如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵澹澎湃而为此也。舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也;窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!”

断,停止

兼词,于此

知道

表修饰

裂缝

调转,转弯

阻挡

先前

演奏

偏义复词

(波涛)激荡冲击

表并列

于是

中间是空的

击物声

钟鼓声

解读第二段

经过实地考察,作者认为石钟山得名的由来是什么?

声 源

声 音

微波——山下石穴罅

噌吰如钟鼓不绝

水石相搏说

风水——中流之大石

有窾坎镗鞳之声

解读第二段

段意归纳

实地考察石钟山,探明石钟山其名由来的经过。

1

元丰七年……得观所谓石钟者

亲访石钟山的时间、同伴和机会

2

寺僧……余固笑而不信也

3

至莫夜月明……如乐作焉

4

因笑谓迈曰……不余欺也

访问寺僧

夜游石钟山的所见所闻

实地探究所得的结论

他示

自察

讥笑

自得

事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知;而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

翻译第三段

见识浅陋

大概

……的原因

记载

因此

它的真相

名作状,用眼睛,用耳朵

名作状,在夜里

根据主观猜测来判断

竟然

敲打

解读第三段

段意归纳

阐明了世人不能准确知道石钟山山名由来的原因,

交代了作者的写作意图。

郦道元

士大夫

渔工水师

陋者(李渤)

石钟山名称由来“不传”的原因

言之不详

终不肯以小舟夜泊绝壁之下

虽知而不能言

以斧斤考击以求之

叹

讽

惜

笑

苏轼的态度

缺乏对考察结论的具体阐发

缺乏去实地考察的决心勇气

缺乏阐明真相的文化素养

缺乏对表象的深入探究

游因——质疑

郦说——人常疑之

李说——余尤疑之

游历——解疑

夜游见闻

大石侧立

栖鹘惊飞

鹳鹤怪叫

水声轰鸣

肯定命名

游感——总评:应目见耳闻,

不可臆断有无

议论为主

提出问题

叙议结合

解决问题

集中议论

抒发感想

艺术特色:因事说理,叙议结合

石钟山记

再看文体

《石钟山记》是一篇山水游记散文。山水游记散文,始于魏晋。到了唐代,经过元结、柳宗元等人的创作实践,山水游记得到了极大的发展。宋代说理之风大盛,以记游为议论,在叙述中说明事理,形成了山水游记的新风格。正如王安石《游褒禅山记》所言,“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。”

在任何一个时代,批判精神,质疑精神,为真理上下求索之精神都不会过时,尤其是当下这个迷信权威,专家满天飞的时代。尤其是互联网真假难辨,看似自由又被信息茧房锁住大脑的时代。尤其是AI秒回,极有可能剥夺我们思考力的时代。

苏轼写《石钟山记》的意图是“叹郦元之简,而笑李渤之陋”。说明“事不目见耳闻”,不能“臆断其有无”。但后人考证认为,苏轼的说法也不正确。那么,我们学习这篇文章的意义何在呢?

拓展探究

质疑点一

李渤真的“陋”吗?

《辨石钟山记》

《水经》云:“彭蠡之口,有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,响若洪钟,因受其称,有幽栖者,寻纶东湖,沿澜穷此,遂跻崖穿洞,访其遗踪,次于南隅,忽遇见双石,倚枕潭际,影沦波中、询诸水滨,乃曰石钟也,有铜铁之异焉,扣而聆之,南声函胡,北声清越,桴止响腾,馀韵徐歇,若非潭滋其山,山涵其英,联气凝质,发为至灵,不然则安能产兹奇石乎!乃知山仍石名旧矣,如善长之论,则濒流庶峰,皆可以斯名冠之。聊刊前谬,留造将来,贞元成寅岁七月八日,白鹿先生记。

第一,李渤自谓“幽栖”于此,其实是作江州刺史,湖口在其辖区之内。而苏轼只是路过。由此可以推断,“李太守”来此游览的次数和对其熟悉的程度,当大大超过仅留“鸿泥雪爪”的苏轼。

第二,李渤的考察有两点是苏轼所不及的,其一是“跻崖穿洞”特别是“穿洞”,苏轼没有。李渤所“遇”的“双石”,经约270年的风雨沧桑,苏轼已无缘得见了。所以苏轼对山体的石质没有多少感性认识,更不用说深刻印象了。其二是李渤“不耻下问”地“询诸水滨”,苏轼却没有找“渔工水师”开调查会。李渤从“土著居民”口中得知那两块大石叫“石钟”后,还“扣而聆之”,待验证无误了,才得出山是依据石钟石而得名的结论。可见,李渤的观点也是经“目见耳闻”后得出的,并非“臆断”。苏轼的文章也不能回避李渤“始访其遗踪”的事实。

第三,李渤作记的意图是“刊前谬”。在游览过程中,发现了新的资料,研究出了新的观点,提出来以纠正前人的谬误,这种认真和勇敢的态度应该受到称赞,做学问要有这种向古人挑战而不“为古人讳”的精神。但是,苏轼却将矛头指向了李渤,不仅要维护郦说的权威性和唯一性,而且扩而大之地抽象出一条“古之人不余欺也”的“说教”,给敢于向古人说“不”的创新者扣上一顶“陋”的帽子,苏公似有“是古非今”之嫌,至少是没有“不薄今人爱古人”的兼收并蓄的雅量。

从郦道元到李渤,其间约580 年。对郦说尽管“人常疑之”,但真正“访其遗踪”以求解疑的,李是第一人。仅此一点,李就不“陋”。更何况对石钟山命名的由来提出新的观点,解放了思想,引发此后延续一干多年的“争鸣”。

据《旧唐书·李渤传》记载,李渤是唐代名臣,早年立志读书,并成功考取功名。走上仕途之后,心忧天下苍生,为百姓殚精竭虑。可见,无论是学识,还是人品,李渤并不“陋”。

《辨石钟山记》也是在李渤实地探访石钟山后写下的。李渤有疑,就实践考证,他的行为与苏轼本质上是一致的——他们都具备这种实地考察的探究精神,这是值得肯定的地方。用“陋”来简单地给李渤贴标签,或许也有些武断。

质疑点二

苏轼的考查有纰漏吗?

丙午春余过湖口,临渊上下两山,皆若钟形……东坡舣涯,未目其麓,故犹有遗论。 ——罗洪先《石钟山记》

盖全山内空如钟覆地,面上钟山,亦中多空洞。且山势上锐下宽,似宜以形论,不以声论。苏子……乃过其门未入其室也。

——彭玉麟《石钟洞叙》

石钟山之片石寸草,诸将皆辨识,上钟岩与下钟岩其下皆有洞,可容数百人,深不可穷,形如覆钟,彭侍郎玉麟于钟山之顶建立昭忠祠。乃知钟以形言之,非以声言之,郦氏、苏氏所言,皆非事实也。

——曾国藩《石钟山名考异》

今人经过考察,认为石钟山之所以得名,是因为它既有钟之“声”,又具有钟之“形”。

关于石钟山得名的缘由,经历了“以声得名”到“以形得名”,再到“形声兼具”的过程。无论是郦道元、李渤,还是苏轼,都认可石钟山以声得名,只不过对声音的来源有分歧。有学者诟病苏轼在涨水时游览石钟山,在涨水时才能看到微波入石穴罅、大石与风水相吞吐的场景,听到了由此产生的噌吰声和窾坎镗鞳声。但并不全面,枯水季节的石钟山又是怎样的呢?明朝罗洪先特意提出异议,他在枯水期考察石钟山,发现“石钟山中虚外窾”,里里外外都像钟形,从而在石钟山得名研究上取得了重大突破。

质疑点二

苏轼的考查有纰漏吗?

1、“暮夜月明”,夜晚的能见度有限

2、考察一时一刻的石钟山不够全面(涨潮、退潮)

3、石钟山的山体结构和石质可能会发生变化

4、眼见不一定为实

文学主张: 务为有补于世

宋代受程朱理学的影响,诗歌和散文都重理趣,宋代的山水游记中写山水景物都是为了阐释哲理,从而形成说理性游记散文。而苏轼反对浮夸、空洞的说理,提倡平实、朴素的文风,注重文章为社会现实服务和理性的说服力,旨在“务为有补于世”,所以借助探寻、游历石钟山的事迹,来表达哲理,体现他的文学主张。

轼所以得罪,严坐名实过茸。年大以来,平日所爱恶忧畏皆衰矣,独畏过实之名如畏虎也。

——《答李昭玘书》

臣轼诚惶诚恐,顿首顿首。……而以重罪,当膏于斧钺。虽蒙恩贷,有愧平生。只影自怜,命寄江湖之上;惊魂未定,梦游缧绁之中。憔悴非人,章狂失志。

——《谢量移汝州表》

学界也有一种声音,认为苏轼关于臆断的议论,评价李渤的浅陋是和苏轼当时的处境、遭遇有关。他在同年元丰七年春夏之际的《答李昭玘书》中,重提曾经遭遇的乌台诗案,其中“过实之名犹畏虎”,就是当年他被御史台官员李定、何正臣等人收集了一些不实的证据、被坐实了罪名。苏轼如此质疑李渤是否与此有关?质疑石钟山得名的原因本质也是名实的问题。

对 “士大夫”的批评,完全凭空而来。这固然与苏轼坦荡之为人、率性之性格有关,更多地,也侧面展现了他对政事的一些看法。“乌台诗案”,政敌对其旧诗文断章取义,指摘他讽刺新法,这就是“臆断”,与李渤之类“择其一二扣之 ”的行为无二。对此,苏轼的态度是“固笑”,一以贯之的讥笑、蔑视。那些随波逐流、不能实察的同僚,不正等同于“终不肯以小舟夜泊绝壁之下”之类,因害怕、恐惧而放弃追求真相、人云亦云的士大夫吗!

苏轼一心为国为民,改革派之革新,不亦当为社稷百姓吗?但如若士大夫之人治理政事,也只是亦步亦趋、任人驱遣,没有求实精神,如何齐家治国使天下安呢?

故文末苏轼弃“事不目见耳闻,不可臆断其有无”这样的陈述句,用的是“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”这样的反问句。这反问句中既有对郦道元之类“言之不详”的叹惜,也有对李渤之类的鄙薄,更有对士大夫之人应排除艰难、求真求实的呼吁。

实际上,苏轼对待新法的态度,就是一切从实际出发,既不一味反对,也不全盘接受。纵观苏轼为官处事,亦唯求实为准则。

苏轼探察石钟山的过程中存在不足,甚至连石钟山得名的真相都未必准确,这篇文章的意义、价值何在?

这不是一篇考古文献,也不是一篇地理学著作,而是一篇富有人文特色的游记散文。其实《石钟山记》作为一篇缘事说理的散文,其写作意图不是找出石钟山因何命名的原因,而是要以此阐发求真证实之必要。苏轼从探寻石钟山命名由来的过程中,能够更细致具体地体现“目见耳闻"的求真精神,这样的说理更能引起读者的共鸣,启迪读者践行。同时,这样的写法也是基于苏轼的文学主张和“借题发挥"的创作心理。

对于事物的认识,是不断深化的过程,对于石钟山命名原因的探讨,也是如此。或许苏轼在文中得出的结论也有值得商榷之处,但是苏轼的敢于质疑、躬身考察、重视调查研究的求实精神,也是令人称道的。因此《石钟山记》的价值不在于是否全面分析并找到了石钟山命名的原因,得出不刊之论,而是“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之"的精神在探寻过程中的体现,苏轼英明求实、知行合一的做法正是实事求是的科学态度、追求真知的探索精神的体现。

大胆质疑 小心求证 善于思考

通篇讨山水之幽胜,而中较李渤、寺僧、郦元之简陋,又 辨出周景王、魏献子之钟音,其转折处,以人之疑起己之疑,至见中流大石,始释己之疑,故此记遂为绝调。

——杨慎《三苏文范》

学习苏东坡的《石钟山记》,最该学会引领人生成长的几种精神。

第一,质疑精神。

关于石钟山得名的原因,郦道元和李勃都是有记载的,白纸黑字,掷地有声,但苏东坡并未躺平在前人的故纸堆里,而是选择了“疑之”,有了机缘,立刻就跑去求证了一番。

我们青年的骨头,也要硬挺一些,在权威面前,不迷信,不顶礼膜拜。我们要尽量避免让自己的头脑成为别人思想的跑马场,要尽量避免让自己的声音毫不挣扎地淹没于别人的喧嚣场。

如果热爱真理,尊重自己,首先,我们就要迎着威压,站立着说出心底的“不”。

第二,实践精神。

“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”路遥知马力,是骡子是马,拉出来溜溜才知道。如果不是一苇渡江,夜探石钟山,苏东坡看不到山下那些“石穴罅”、大石内部“空中而多窍”,听不到“噌吰”、“窾坎镗鞳”的声音,也就无法求真辨伪了。

我们青年的身边,最不缺的就是道理,写在书本上的,说在父母、老师口中的,朋友、陌生人口耳相传的。真,还是假?几分真,几分假?信,还是不信?几分信,几分不信?唯一可靠的依据,只有事实。当代青年,身受信息爆炸和信息茧房前后夹击,坚持实事求是,完成突围并全身而退非常不容易。但是,污泥满身也好,遍体鳞伤也好,该爬的山还是要爬,该走的路也一定要走。事实就像大山,它不会自己过来,我们只能过去。

第三,冒险精神。

为探访石钟山,借几抹月色,苏东坡带儿子驾一叶小船,飘飘荡荡,夜泊绝壁之下。人地生疏,江湖险恶,风险指数极大。可是,不入虎穴,焉得虎子?所以,他还是去了,他的心里大概藏着这个朴素的道理:风险与收获从来都是一对欢喜冤家。

诚然,人在遭遇几多挫折之后,取得一些成就之后,在安乐窝里泡久了之后,都极容易丧失进取的雄心,或认命,或惜命,苟且偷安。“天行健,君子以自强不息”,我们青年具有摧枯拉朽的生命力,千万不要画地为牢,要敢想敢干,敢打敢拼。

人活一世,向宽处去,向远处去,有的险是一定要冒的,只要不怕,就赢下了一半了。

第四,包容精神。

仅仅从为石钟山正名一事来看,苏东坡的智慧、勇气、才华都可圈可点,但仅凭自己的一次目见耳闻,就判定石钟山的前世今生,却也弊端不小。

经过后人考证,石钟山之名,其实不仅在于洪钟之声,还在于覆钟之形。倘若,苏东坡再多点儿包容精神,采集众家之言,多方打听,反复推敲,错误也许是可以避免的。

我们青年要引以为鉴,开拓眼界,修炼心胸,开放,包容,不固步自封。

第五,学习精神(理论基础的积淀)。

船工们见过石钟山的孔穴,听过微风鼓浪的声响,却无法像苏东坡一样写成传世雄文,为什么呢?学识不够,又不善于学习。

为了认识自己,保持足够的定力,为了看清世界,有本领安身立命,学习都是不二之选。面对学习,我们青年要有信心,一切懂都是从不懂开始的,一切会都是从不会开始的。

当出身、禀赋身不由己时,学习才是唯一的王道。学无止境,亦无边界。

析苏轼的“三笑”:

《石钟山记》中,苏轼文一共笑了三次,第一次是“余固笑而不信也”;第二次是“因笑谓迈曰”;第三次在文章结尾处“盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。”

第一笑为“固执的笑”。表面看来苏轼是笑寺僧与小童的行为,实际上是笑李渤的理论。因为寺僧与小童的行为显然是受李渤理论影响的结果,面对李渤的理论,苏轼一直是怀疑的,面对小童的演示,苏轼不可能改变自己的怀疑,所以苏轼这一笑是“固执的笑”,表现了他敢于对“古人”质疑的治学和探索精神。

第二笑为“愉快的笑”。苏轼不避艰险,“夜泊绝壁”之下,目见耳闻石钟山发出声音的“真相”之后,他内心的高兴是显而易见的。这一笑表现了苏轼求实的治学和探索精神。

第三笑为“不该笑的笑”。因为从文中我们看出,李渤“访踪迹”、“得双石”、“叩而聆之”所得出的结论乃是实地考察的结果,他并不是“目见事不可闻,而臆断其有无”的士大夫之族。况且李渤“跻崖穿洞”(李渤的《辨石钟山记》)和苏轼“夜泊绝壁”相比,也并不是“简陋”。再说李渤质疑郦道元,并实地考证,这种求实的治学精神不正是苏轼在本文所主张的吗 所以苏轼这一笑是“不该笑的笑”,这一笑表现了苏轼思想的局限性。他没有意识到:对事物的认识是当时客观条件限制的,是一个由浅入深,由片面到全面渐进的过程。

总结全文

“朝闻道,夕死可也。”苏轼在《石钟山记》中传达出来的,就是这样一种敢于质疑、追求真理、求真务实、坚韧不拔的学问精神。

在真理面前,每一个求学者都应该保持最基本的谦卑、敬畏和向往。人类社会不断进步和发展的主要动力之一便是“勇于质疑”与“敢于探索”这两种优秀的品质。