2025届河南省实验中学高三下学期第五次模拟考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届河南省实验中学高三下学期第五次模拟考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 551.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 19:50:26 | ||

图片预览

文档简介

2025届河南省实验中学高三下学期第五次模拟考试历史试题

一、单选题

1.红山文化时期,聚落众多,但发展不均衡。其中林西白音长汗遗址四期出土较多野生动物骨骼,以及具有较多野生特征的猪、羊等,遗址中出土的石器制作工艺较发达,有一定数量的农业生产工具。这反映出当时该地区( )

A.渔猎生活占主要地位 B.私有制已有所发展

C.农业稳定性尚且不足 D.社会分工较为明显

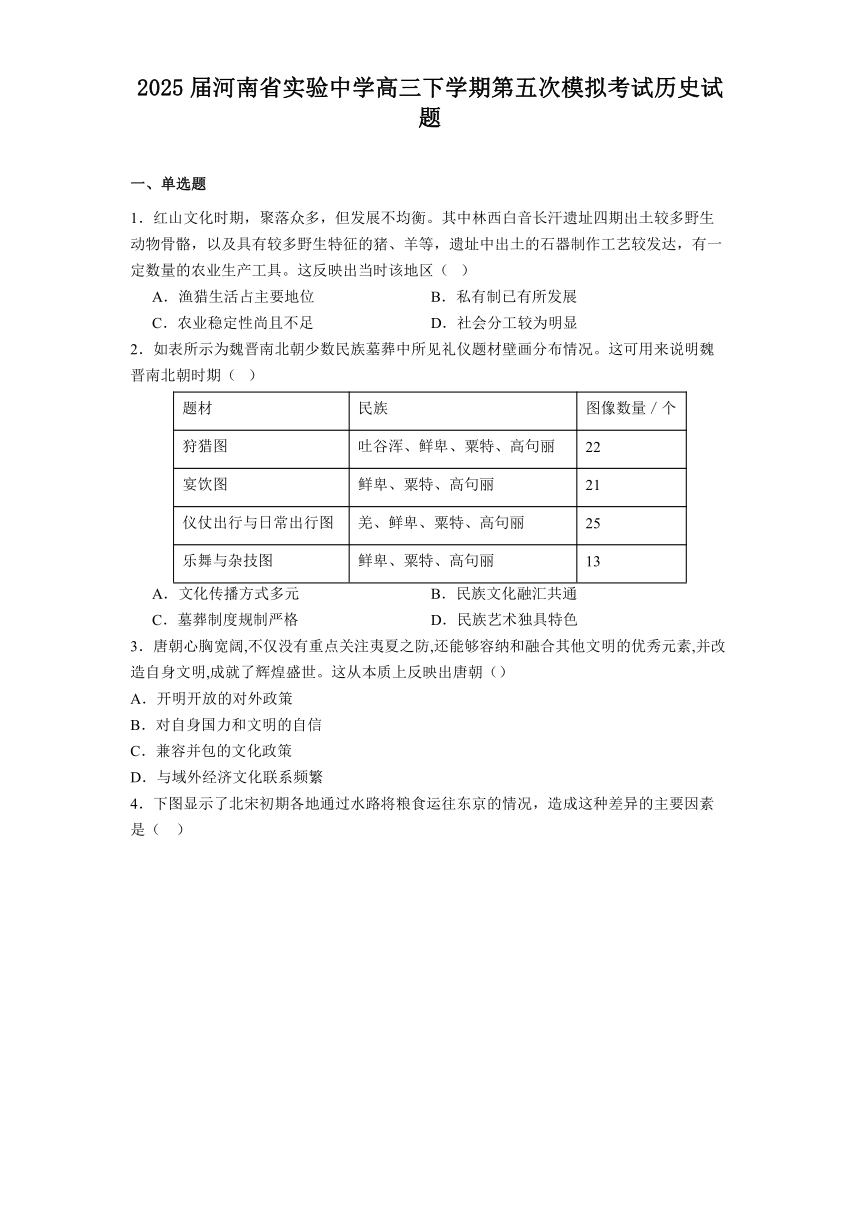

2.如表所示为魏晋南北朝少数民族墓葬中所见礼仪题材壁画分布情况。这可用来说明魏晋南北朝时期( )

题材 民族 图像数量/个

狩猎图 吐谷浑、鲜卑、粟特、高句丽 22

宴饮图 鲜卑、粟特、高句丽 21

仪仗出行与日常出行图 羌、鲜卑、粟特、高句丽 25

乐舞与杂技图 鲜卑、粟特、高句丽 13

A.文化传播方式多元 B.民族文化融汇共通

C.墓葬制度规制严格 D.民族艺术独具特色

3.唐朝心胸宽阔,不仅没有重点关注夷夏之防,还能够容纳和融合其他文明的优秀元素,并改造自身文明,成就了辉煌盛世。这从本质上反映出唐朝()

A.开明开放的对外政策

B.对自身国力和文明的自信

C.兼容并包的文化政策

D.与域外经济文化联系频繁

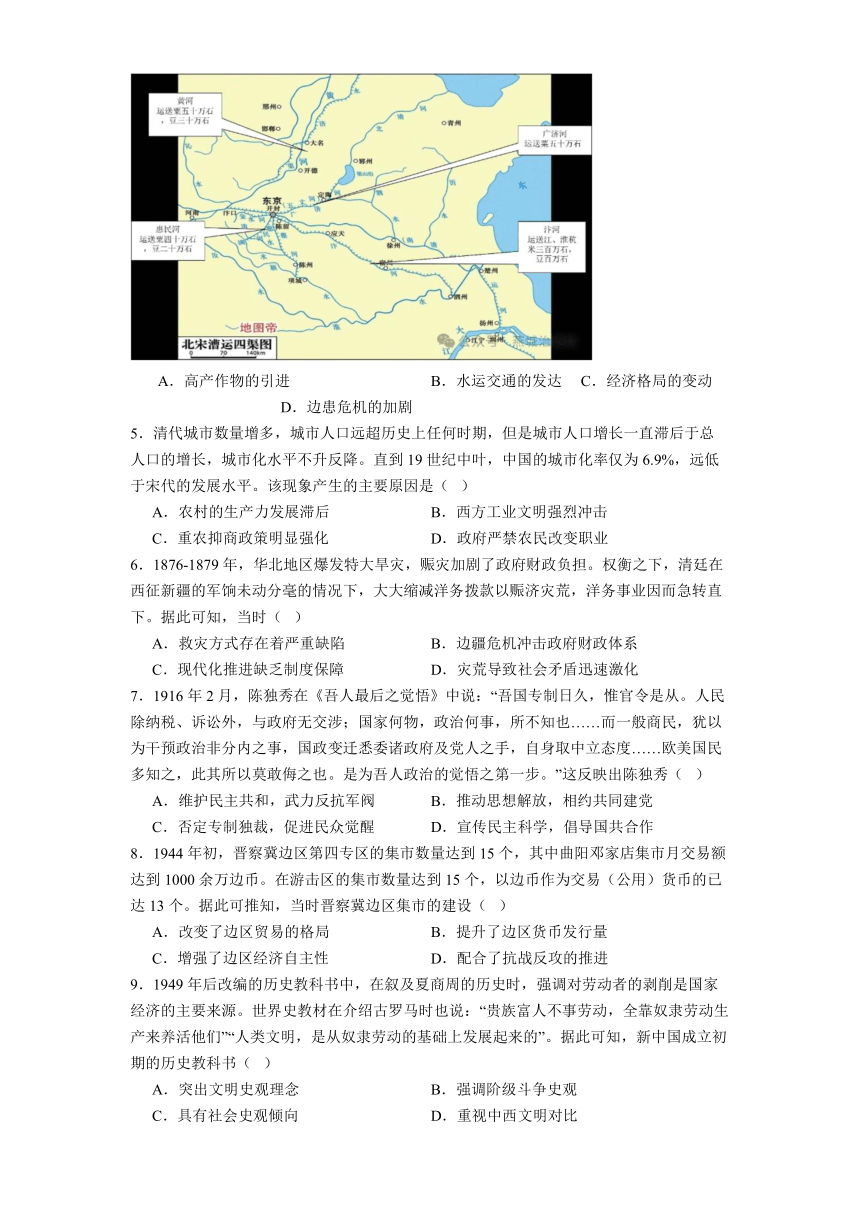

4.下图显示了北宋初期各地通过水路将粮食运往东京的情况,造成这种差异的主要因素是( )

A.高产作物的引进 B.水运交通的发达 C.经济格局的变动 D.边患危机的加剧

5.清代城市数量增多,城市人口远超历史上任何时期,但是城市人口增长一直滞后于总人口的增长,城市化水平不升反降。直到19世纪中叶,中国的城市化率仅为6.9%,远低于宋代的发展水平。该现象产生的主要原因是( )

A.农村的生产力发展滞后 B.西方工业文明强烈冲击

C.重农抑商政策明显强化 D.政府严禁农民改变职业

6.1876-1879年,华北地区爆发特大旱灾,赈灾加剧了政府财政负担。权衡之下,清廷在西征新疆的军饷未动分毫的情况下,大大缩减洋务拨款以赈济灾荒,洋务事业因而急转直下。据此可知,当时( )

A.救灾方式存在着严重缺陷 B.边疆危机冲击政府财政体系

C.现代化推进缺乏制度保障 D.灾荒导致社会矛盾迅速激化

7.1916年2月,陈独秀在《吾人最后之觉悟》中说:“吾国专制日久,惟官令是从。人民除纳税、诉讼外,与政府无交涉;国家何物,政治何事,所不知也……而一般商民,犹以为干预政治非分内之事,国政变迁悉委诸政府及党人之手,自身取中立态度……欧美国民多知之,此其所以莫敢侮之也。是为吾人政治的觉悟之第一步。”这反映出陈独秀( )

A.维护民主共和,武力反抗军阀 B.推动思想解放,相约共同建党

C.否定专制独裁,促进民众觉醒 D.宣传民主科学,倡导国共合作

8.1944年初,晋察冀边区第四专区的集市数量达到15个,其中曲阳邓家店集市月交易额达到1000余万边币。在游击区的集市数量达到15个,以边币作为交易(公用)货币的已达13个。据此可推知,当时晋察冀边区集市的建设( )

A.改变了边区贸易的格局 B.提升了边区货币发行量

C.增强了边区经济自主性 D.配合了抗战反攻的推进

9.1949年后改编的历史教科书中,在叙及夏商周的历史时,强调对劳动者的剥削是国家经济的主要来源。世界史教材在介绍古罗马时也说:“贵族富人不事劳动,全靠奴隶劳动生产来养活他们”“人类文明,是从奴隶劳动的基础上发展起来的”。据此可知,新中国成立初期的历史教科书( )

A.突出文明史观理念 B.强调阶级斗争史观

C.具有社会史观倾向 D.重视中西文明对比

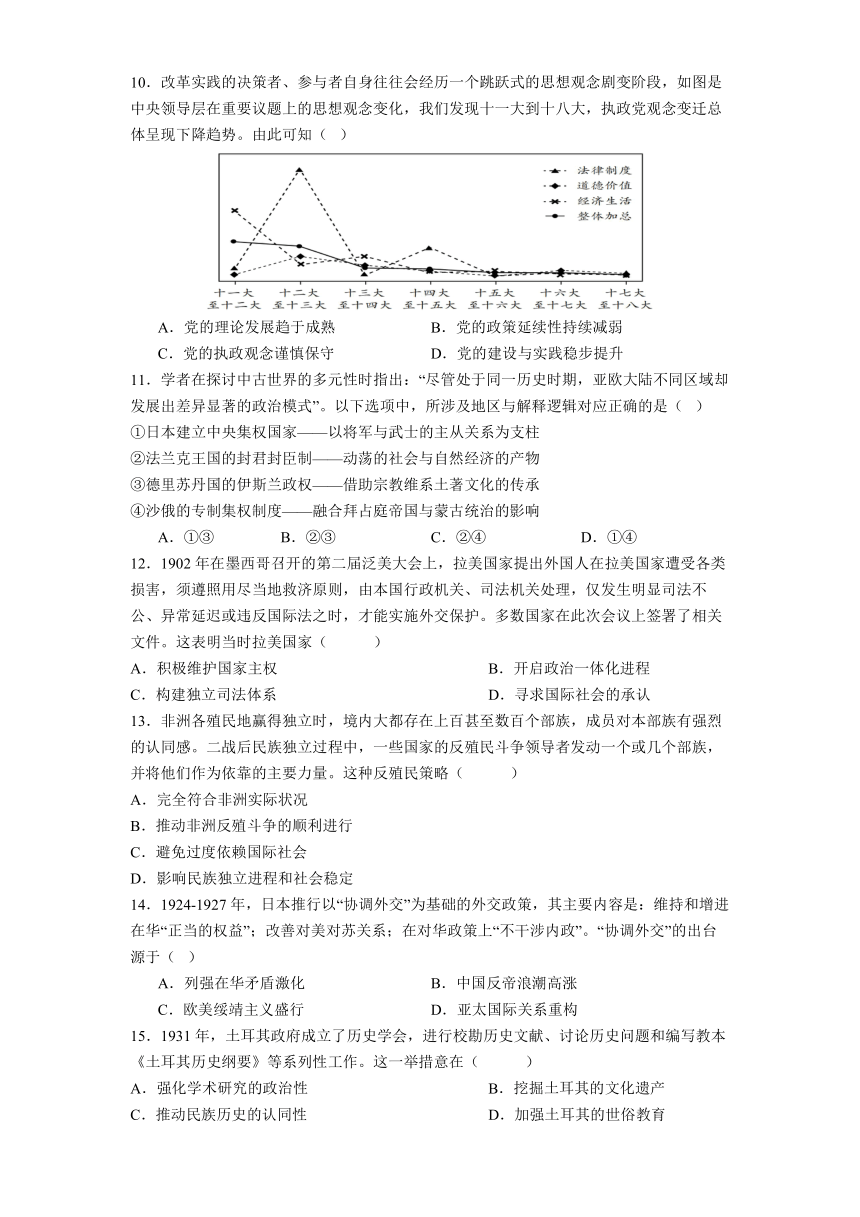

10.改革实践的决策者、参与者自身往往会经历一个跳跃式的思想观念剧变阶段,如图是中央领导层在重要议题上的思想观念变化,我们发现十一大到十八大,执政党观念变迁总体呈现下降趋势。由此可知( )

A.党的理论发展趋于成熟 B.党的政策延续性持续减弱

C.党的执政观念谨慎保守 D.党的建设与实践稳步提升

11.学者在探讨中古世界的多元性时指出:“尽管处于同一历史时期,亚欧大陆不同区域却发展出差异显著的政治模式”。以下选项中,所涉及地区与解释逻辑对应正确的是( )

①日本建立中央集权国家——以将军与武士的主从关系为支柱

②法兰克王国的封君封臣制——动荡的社会与自然经济的产物

③德里苏丹国的伊斯兰政权——借助宗教维系土著文化的传承

④沙俄的专制集权制度——融合拜占庭帝国与蒙古统治的影响

A.①③ B.②③ C.②④ D.①④

12.1902年在墨西哥召开的第二届泛美大会上,拉美国家提出外国人在拉美国家遭受各类损害,须遵照用尽当地救济原则,由本国行政机关、司法机关处理,仅发生明显司法不公、异常延迟或违反国际法之时,才能实施外交保护。多数国家在此次会议上签署了相关文件。这表明当时拉美国家( )

A.积极维护国家主权 B.开启政治一体化进程

C.构建独立司法体系 D.寻求国际社会的承认

13.非洲各殖民地赢得独立时,境内大都存在上百甚至数百个部族,成员对本部族有强烈的认同感。二战后民族独立过程中,一些国家的反殖民斗争领导者发动一个或几个部族,并将他们作为依靠的主要力量。这种反殖民策略( )

A.完全符合非洲实际状况

B.推动非洲反殖斗争的顺利进行

C.避免过度依赖国际社会

D.影响民族独立进程和社会稳定

14.1924-1927年,日本推行以“协调外交”为基础的外交政策,其主要内容是:维持和增进在华“正当的权益”;改善对美对苏关系;在对华政策上“不干涉内政”。“协调外交”的出台源于( )

A.列强在华矛盾激化 B.中国反帝浪潮高涨

C.欧美绥靖主义盛行 D.亚太国际关系重构

15.1931年,土耳其政府成立了历史学会,进行校勘历史文献、讨论历史问题和编写教本《土耳其历史纲要》等系列性工作。这一举措意在( )

A.强化学术研究的政治性 B.挖掘土耳其的文化遗产

C.推动民族历史的认同性 D.加强土耳其的世俗教育

16.地缘冲突推动全球产业链重构、美国通过关税政策和“脱钩断链”策略,加速制造业回流和供应链区域化。例如,美国从中国进口电子产品的比例从40%降至30%,转而依赖东盟国家。美国还推行“去风险化”战略,加征对华关税、限制芯片出口。此外,国际货币基金组织和世界银行的投票权仍由美欧主导,发展中国家代表性不足,削弱了制度公信力。这些问题表明( )

A.全球治理面临复杂挑战

B.可持续发展已经成为国际共识

C.经济全球化的迅猛发展

D.地缘政治与经济发展无法协调

二、综合题

17.阅读材料,完成下列要求。

元代各种文献中记录的与其有联系的国家和地区达200个以上,远达非洲东北部沿海地区。非洲摩洛哥人伊本·白图泰先到印度德里,并大约于1347年抵达泉州。元代航海家汪大渊在《岛夷志略》中记载,“中国之往复商贩于殊庭异域之中者,如东西州焉”。

元朝政府为海商提供船只和本金。此外,元朝还制定了《市舶则法》,以保证对外贸易的顺利开展。元代在继承宋代广州、明州(今宁波)泉州三处市舶司的基础上,进一步增设庆元(今宁波)澈浦(今浙江海盐)等地的市舶机构,其中泉州成为著名的国际商港,以“刺桐城”扬名海外。中国丝绸、瓷器、铁器、药材等通过各海港大量运销海外,东南亚、南亚、西亚乃至非洲和欧洲各地的特产如香料、珠宝、象牙、犀角等也由此输入中国,贸易规模远超前代,市舶税银每年达“数十万锭”。

——摘编自石云涛《元代丝绸之路及其贸易往来》

(1)根据材料并结合所学知识,概括元代海外贸易的特征。

(2)结合所学知识,从经济的角度,简述对中国古代海外贸易的认识。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

18.阅读材料,完成下列要求。

清代国家治理经验教训是极为珍贵的历史遗产,从这份遗产中汲取智慧和滋养是我们走向未来的重要历史基础。

材料一 1912年中华民国肇建,清王朝覆灭,但为前朝编纂正史的做法却还没有放弃。1914年北洋政府成立清史馆,聘请前清东三省巡阅使赵尔巽为馆长,开始纂修清史。仿效前代正史的纂修办法,在全国范围内征集史料。经过考虑之后,纂修者们认为既然是最后一部正史,那么沿用历代正史体例是最好的选择,因此决定按照《明史》的体例撰写。史馆开局不错,但两年后无人过问,经费匮乏。在这种情况下史馆近乎瘫痪。1921年,赵尔巽想方设法寻求支持,使得史馆重新运作起来。1927年,年已八旬的赵尔巽自知去日无多,下决心将“清史”出版,是为《清史稿》。南京国民政府成立后,组织专门委员会对《清史稿》进行审查,最终以《清史稿》对孙中山等人不敬为由加以查禁。

——摘编自李隆国《史学概论》

材料二 2025年3月21日,中国社会科学院清史研究中心成立大会在北京举行。会议认为,成立清史研究中心,就是要团结汇聚全国清史研究精锐,整合优势资源、创新研究方法,牢牢把握清史研究国际话语权,传播正确历史观,讲好清代历史故事,努力构建中国自主的清史研究体系,努力打造清史研究的中国学派,造就一支党信得过、靠得住、用得上的清史研究国家队,推动我国清史研究走深走实。

——来自央广网新闻

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《清史稿》得以编成的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析社科院清史研究中心成立的意义。

三、材料题

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 20世纪60年代,美国针对社会主义国家构建所谓“新月形包围圈”(从日本、韩国,经过中国台湾、菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国等国,直到印度),为配合这一战略致力于向印度、菲律宾、巴基斯坦等国家和台湾地区开展农业援助,即“绿色革命”。输出水稻、小麦等高产新品种、农业机械、化肥、生物技术,以提高农作物的产量,这使得受援国(地区)在一定时期内实现了粮食自足。“绿色革命”在实施过程中逐渐暴露局限性,主要是化肥、农药的大量使用和土壤板结、盐碱化等问题……90年代初又发现农作物中矿物质和维生素含量很低,造成当地人民抵御传染病和从事体力劳动的能力衰弱,从而国家劳动生产率降低,经济的持续发展受阻,威胁到上述国家(地区)的粮食安全。

——摘编自沈志华《冷战国际史》

材料二 1955年万隆会议后,中国与非洲国家建立外交关系并对其进行农业援助……至70年代末,中国政府主要向非洲国家提供无偿农业援助,帮助非洲建设了许多大型农村水利工程、农业技术推广站等。80年代以来援外工作不断改革,在很多援非农场实行承包责任制的经营方式。90年代以来,大批中国农业学者前往非洲,他们研发了适合非洲自然条件的粮食生产技术,如马达加斯加种植了中国专家培育出的3种适合当地土壤气候的高产杂交水稻,远高于当地一般产量,场区农户年纯收入高达2600美元……同时鼓励国内有实力的企业参与实施援助项目,引导援助资金投向当地有资源、有市场的开发性和生产性项目。2000年至今,伴随着中非合作论坛机制的建立,中非农业合作进入了新阶段,逐渐形成了援助、投资和贸易三大关键领域,更加体现出互利合作的原则。

——摘编自郑青亭《授人以渔,中国助力非洲国家实现粮食安全》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出美国推行“绿色革命”的背景条件。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明20世纪五六十年代以来中、美对外农业援助的重要区别。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料政治文明是围绕权力(利)而展开的,表现为“族权、政权、神权、王权、民权、集权、分权、人权”等。请围绕人类政治文明的发展进程,从中任选3个或3个以上词组,简单画出它们之间的逻辑关系图,并加以说明。(要求:逻辑关系明确,史论结合。) 2025届河南省实验中学高三下学期第五次模拟考试历史试题答案

1.【答案】C

2.【答案】B

3.【答案】B

4.【答案】C

5.【答案】A

6.【答案】C

7.【答案】C

8.【答案】C

9.【答案】B

10.【答案】A

11.【答案】C

12.【答案】A

13.【答案】D

14.【答案】B

15.【答案】C

16.【答案】A

17.(1)【答案】海外贸易范围广;政府重视和管理规范(设置机构,立法)海外贸易港口增多;海外贸易规模超过前代;交易商品种类丰富;出口商品以手工业产品为主,进口商品以奢侈品为主等。

(2)【答案】示例:观点:中国古代海外贸易的开展推动了国内经济发展。阐述:汉唐到宋元乃至明朝前期,中国的丝绸和瓷器等大量输往海外,带动了丝织业和制瓷业等工商业的发展,推动了沿海地区经济的繁荣和港口城市的发展,增加了政府的财政收入。

18.(1)【答案】原因:新政权坚持正史编纂传统;政府成立专门机构;得到社会支持;编撰者的努力;纂修方法得当。

(2)【答案】学术意义:推动了清史研究(有利于史学的发展;开创了史学新局面)有利于构建中国自主的知识体系。经济:有利于中国的现代化建设(有利于经济发展;有利于经济建设;有利于工业化;有利于社会主义建设)。民族:有利于把握清史研究国际话语权(增强民族自信,文化自信)。政治:有利于打破外交封锁,促进外交发展;有利于巩固政权。世界意义:为广大新兴国家书写本国历史提供了借鉴和参考。

19.(1)【答案】背景条件:两极格局,美苏冷战对峙;美苏争夺中间地带;中美关系敌对紧张,美国遏制中国的企图;受援国经济基础薄弱,难以实现粮食自足;新科技革命的推动。

(2)【答案】重要区别:①美国:渗透冷战思维,全球扩张的目的;霸权主义、强权政治、强调美国优先,成为世界动荡的重要因素;忽视受援国的可持续发展。②中国:积极推进新型国际关系的目的和建立国际经济政治新秩序的努力;平等互利、合作共赢政策,促进地区乃至世界稳定繁荣;长期援助,重视当地的民生福祉(有利于当地可持续发展)。

20.【答案】答案示例:

图示:

说明:战国至秦汉时期,在小农经济发展推动下。以早期氏族血缘纽带所形成的族权政治,通过兼并战争、中央集权制度建立、君权至上思想形成等因家推动,最终发展为专制王权。并在随后的两千多年里不断得到强化。到近代,在西方文明传入影响下。国民思想不断得到解放。民族资本主义发展促使资产阶级力量不断壮大,最终在辛亥革命的浪翻冲击下王冠落地,实现民主共和。

一、单选题

1.红山文化时期,聚落众多,但发展不均衡。其中林西白音长汗遗址四期出土较多野生动物骨骼,以及具有较多野生特征的猪、羊等,遗址中出土的石器制作工艺较发达,有一定数量的农业生产工具。这反映出当时该地区( )

A.渔猎生活占主要地位 B.私有制已有所发展

C.农业稳定性尚且不足 D.社会分工较为明显

2.如表所示为魏晋南北朝少数民族墓葬中所见礼仪题材壁画分布情况。这可用来说明魏晋南北朝时期( )

题材 民族 图像数量/个

狩猎图 吐谷浑、鲜卑、粟特、高句丽 22

宴饮图 鲜卑、粟特、高句丽 21

仪仗出行与日常出行图 羌、鲜卑、粟特、高句丽 25

乐舞与杂技图 鲜卑、粟特、高句丽 13

A.文化传播方式多元 B.民族文化融汇共通

C.墓葬制度规制严格 D.民族艺术独具特色

3.唐朝心胸宽阔,不仅没有重点关注夷夏之防,还能够容纳和融合其他文明的优秀元素,并改造自身文明,成就了辉煌盛世。这从本质上反映出唐朝()

A.开明开放的对外政策

B.对自身国力和文明的自信

C.兼容并包的文化政策

D.与域外经济文化联系频繁

4.下图显示了北宋初期各地通过水路将粮食运往东京的情况,造成这种差异的主要因素是( )

A.高产作物的引进 B.水运交通的发达 C.经济格局的变动 D.边患危机的加剧

5.清代城市数量增多,城市人口远超历史上任何时期,但是城市人口增长一直滞后于总人口的增长,城市化水平不升反降。直到19世纪中叶,中国的城市化率仅为6.9%,远低于宋代的发展水平。该现象产生的主要原因是( )

A.农村的生产力发展滞后 B.西方工业文明强烈冲击

C.重农抑商政策明显强化 D.政府严禁农民改变职业

6.1876-1879年,华北地区爆发特大旱灾,赈灾加剧了政府财政负担。权衡之下,清廷在西征新疆的军饷未动分毫的情况下,大大缩减洋务拨款以赈济灾荒,洋务事业因而急转直下。据此可知,当时( )

A.救灾方式存在着严重缺陷 B.边疆危机冲击政府财政体系

C.现代化推进缺乏制度保障 D.灾荒导致社会矛盾迅速激化

7.1916年2月,陈独秀在《吾人最后之觉悟》中说:“吾国专制日久,惟官令是从。人民除纳税、诉讼外,与政府无交涉;国家何物,政治何事,所不知也……而一般商民,犹以为干预政治非分内之事,国政变迁悉委诸政府及党人之手,自身取中立态度……欧美国民多知之,此其所以莫敢侮之也。是为吾人政治的觉悟之第一步。”这反映出陈独秀( )

A.维护民主共和,武力反抗军阀 B.推动思想解放,相约共同建党

C.否定专制独裁,促进民众觉醒 D.宣传民主科学,倡导国共合作

8.1944年初,晋察冀边区第四专区的集市数量达到15个,其中曲阳邓家店集市月交易额达到1000余万边币。在游击区的集市数量达到15个,以边币作为交易(公用)货币的已达13个。据此可推知,当时晋察冀边区集市的建设( )

A.改变了边区贸易的格局 B.提升了边区货币发行量

C.增强了边区经济自主性 D.配合了抗战反攻的推进

9.1949年后改编的历史教科书中,在叙及夏商周的历史时,强调对劳动者的剥削是国家经济的主要来源。世界史教材在介绍古罗马时也说:“贵族富人不事劳动,全靠奴隶劳动生产来养活他们”“人类文明,是从奴隶劳动的基础上发展起来的”。据此可知,新中国成立初期的历史教科书( )

A.突出文明史观理念 B.强调阶级斗争史观

C.具有社会史观倾向 D.重视中西文明对比

10.改革实践的决策者、参与者自身往往会经历一个跳跃式的思想观念剧变阶段,如图是中央领导层在重要议题上的思想观念变化,我们发现十一大到十八大,执政党观念变迁总体呈现下降趋势。由此可知( )

A.党的理论发展趋于成熟 B.党的政策延续性持续减弱

C.党的执政观念谨慎保守 D.党的建设与实践稳步提升

11.学者在探讨中古世界的多元性时指出:“尽管处于同一历史时期,亚欧大陆不同区域却发展出差异显著的政治模式”。以下选项中,所涉及地区与解释逻辑对应正确的是( )

①日本建立中央集权国家——以将军与武士的主从关系为支柱

②法兰克王国的封君封臣制——动荡的社会与自然经济的产物

③德里苏丹国的伊斯兰政权——借助宗教维系土著文化的传承

④沙俄的专制集权制度——融合拜占庭帝国与蒙古统治的影响

A.①③ B.②③ C.②④ D.①④

12.1902年在墨西哥召开的第二届泛美大会上,拉美国家提出外国人在拉美国家遭受各类损害,须遵照用尽当地救济原则,由本国行政机关、司法机关处理,仅发生明显司法不公、异常延迟或违反国际法之时,才能实施外交保护。多数国家在此次会议上签署了相关文件。这表明当时拉美国家( )

A.积极维护国家主权 B.开启政治一体化进程

C.构建独立司法体系 D.寻求国际社会的承认

13.非洲各殖民地赢得独立时,境内大都存在上百甚至数百个部族,成员对本部族有强烈的认同感。二战后民族独立过程中,一些国家的反殖民斗争领导者发动一个或几个部族,并将他们作为依靠的主要力量。这种反殖民策略( )

A.完全符合非洲实际状况

B.推动非洲反殖斗争的顺利进行

C.避免过度依赖国际社会

D.影响民族独立进程和社会稳定

14.1924-1927年,日本推行以“协调外交”为基础的外交政策,其主要内容是:维持和增进在华“正当的权益”;改善对美对苏关系;在对华政策上“不干涉内政”。“协调外交”的出台源于( )

A.列强在华矛盾激化 B.中国反帝浪潮高涨

C.欧美绥靖主义盛行 D.亚太国际关系重构

15.1931年,土耳其政府成立了历史学会,进行校勘历史文献、讨论历史问题和编写教本《土耳其历史纲要》等系列性工作。这一举措意在( )

A.强化学术研究的政治性 B.挖掘土耳其的文化遗产

C.推动民族历史的认同性 D.加强土耳其的世俗教育

16.地缘冲突推动全球产业链重构、美国通过关税政策和“脱钩断链”策略,加速制造业回流和供应链区域化。例如,美国从中国进口电子产品的比例从40%降至30%,转而依赖东盟国家。美国还推行“去风险化”战略,加征对华关税、限制芯片出口。此外,国际货币基金组织和世界银行的投票权仍由美欧主导,发展中国家代表性不足,削弱了制度公信力。这些问题表明( )

A.全球治理面临复杂挑战

B.可持续发展已经成为国际共识

C.经济全球化的迅猛发展

D.地缘政治与经济发展无法协调

二、综合题

17.阅读材料,完成下列要求。

元代各种文献中记录的与其有联系的国家和地区达200个以上,远达非洲东北部沿海地区。非洲摩洛哥人伊本·白图泰先到印度德里,并大约于1347年抵达泉州。元代航海家汪大渊在《岛夷志略》中记载,“中国之往复商贩于殊庭异域之中者,如东西州焉”。

元朝政府为海商提供船只和本金。此外,元朝还制定了《市舶则法》,以保证对外贸易的顺利开展。元代在继承宋代广州、明州(今宁波)泉州三处市舶司的基础上,进一步增设庆元(今宁波)澈浦(今浙江海盐)等地的市舶机构,其中泉州成为著名的国际商港,以“刺桐城”扬名海外。中国丝绸、瓷器、铁器、药材等通过各海港大量运销海外,东南亚、南亚、西亚乃至非洲和欧洲各地的特产如香料、珠宝、象牙、犀角等也由此输入中国,贸易规模远超前代,市舶税银每年达“数十万锭”。

——摘编自石云涛《元代丝绸之路及其贸易往来》

(1)根据材料并结合所学知识,概括元代海外贸易的特征。

(2)结合所学知识,从经济的角度,简述对中国古代海外贸易的认识。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

18.阅读材料,完成下列要求。

清代国家治理经验教训是极为珍贵的历史遗产,从这份遗产中汲取智慧和滋养是我们走向未来的重要历史基础。

材料一 1912年中华民国肇建,清王朝覆灭,但为前朝编纂正史的做法却还没有放弃。1914年北洋政府成立清史馆,聘请前清东三省巡阅使赵尔巽为馆长,开始纂修清史。仿效前代正史的纂修办法,在全国范围内征集史料。经过考虑之后,纂修者们认为既然是最后一部正史,那么沿用历代正史体例是最好的选择,因此决定按照《明史》的体例撰写。史馆开局不错,但两年后无人过问,经费匮乏。在这种情况下史馆近乎瘫痪。1921年,赵尔巽想方设法寻求支持,使得史馆重新运作起来。1927年,年已八旬的赵尔巽自知去日无多,下决心将“清史”出版,是为《清史稿》。南京国民政府成立后,组织专门委员会对《清史稿》进行审查,最终以《清史稿》对孙中山等人不敬为由加以查禁。

——摘编自李隆国《史学概论》

材料二 2025年3月21日,中国社会科学院清史研究中心成立大会在北京举行。会议认为,成立清史研究中心,就是要团结汇聚全国清史研究精锐,整合优势资源、创新研究方法,牢牢把握清史研究国际话语权,传播正确历史观,讲好清代历史故事,努力构建中国自主的清史研究体系,努力打造清史研究的中国学派,造就一支党信得过、靠得住、用得上的清史研究国家队,推动我国清史研究走深走实。

——来自央广网新闻

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《清史稿》得以编成的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析社科院清史研究中心成立的意义。

三、材料题

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 20世纪60年代,美国针对社会主义国家构建所谓“新月形包围圈”(从日本、韩国,经过中国台湾、菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国等国,直到印度),为配合这一战略致力于向印度、菲律宾、巴基斯坦等国家和台湾地区开展农业援助,即“绿色革命”。输出水稻、小麦等高产新品种、农业机械、化肥、生物技术,以提高农作物的产量,这使得受援国(地区)在一定时期内实现了粮食自足。“绿色革命”在实施过程中逐渐暴露局限性,主要是化肥、农药的大量使用和土壤板结、盐碱化等问题……90年代初又发现农作物中矿物质和维生素含量很低,造成当地人民抵御传染病和从事体力劳动的能力衰弱,从而国家劳动生产率降低,经济的持续发展受阻,威胁到上述国家(地区)的粮食安全。

——摘编自沈志华《冷战国际史》

材料二 1955年万隆会议后,中国与非洲国家建立外交关系并对其进行农业援助……至70年代末,中国政府主要向非洲国家提供无偿农业援助,帮助非洲建设了许多大型农村水利工程、农业技术推广站等。80年代以来援外工作不断改革,在很多援非农场实行承包责任制的经营方式。90年代以来,大批中国农业学者前往非洲,他们研发了适合非洲自然条件的粮食生产技术,如马达加斯加种植了中国专家培育出的3种适合当地土壤气候的高产杂交水稻,远高于当地一般产量,场区农户年纯收入高达2600美元……同时鼓励国内有实力的企业参与实施援助项目,引导援助资金投向当地有资源、有市场的开发性和生产性项目。2000年至今,伴随着中非合作论坛机制的建立,中非农业合作进入了新阶段,逐渐形成了援助、投资和贸易三大关键领域,更加体现出互利合作的原则。

——摘编自郑青亭《授人以渔,中国助力非洲国家实现粮食安全》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出美国推行“绿色革命”的背景条件。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明20世纪五六十年代以来中、美对外农业援助的重要区别。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料政治文明是围绕权力(利)而展开的,表现为“族权、政权、神权、王权、民权、集权、分权、人权”等。请围绕人类政治文明的发展进程,从中任选3个或3个以上词组,简单画出它们之间的逻辑关系图,并加以说明。(要求:逻辑关系明确,史论结合。) 2025届河南省实验中学高三下学期第五次模拟考试历史试题答案

1.【答案】C

2.【答案】B

3.【答案】B

4.【答案】C

5.【答案】A

6.【答案】C

7.【答案】C

8.【答案】C

9.【答案】B

10.【答案】A

11.【答案】C

12.【答案】A

13.【答案】D

14.【答案】B

15.【答案】C

16.【答案】A

17.(1)【答案】海外贸易范围广;政府重视和管理规范(设置机构,立法)海外贸易港口增多;海外贸易规模超过前代;交易商品种类丰富;出口商品以手工业产品为主,进口商品以奢侈品为主等。

(2)【答案】示例:观点:中国古代海外贸易的开展推动了国内经济发展。阐述:汉唐到宋元乃至明朝前期,中国的丝绸和瓷器等大量输往海外,带动了丝织业和制瓷业等工商业的发展,推动了沿海地区经济的繁荣和港口城市的发展,增加了政府的财政收入。

18.(1)【答案】原因:新政权坚持正史编纂传统;政府成立专门机构;得到社会支持;编撰者的努力;纂修方法得当。

(2)【答案】学术意义:推动了清史研究(有利于史学的发展;开创了史学新局面)有利于构建中国自主的知识体系。经济:有利于中国的现代化建设(有利于经济发展;有利于经济建设;有利于工业化;有利于社会主义建设)。民族:有利于把握清史研究国际话语权(增强民族自信,文化自信)。政治:有利于打破外交封锁,促进外交发展;有利于巩固政权。世界意义:为广大新兴国家书写本国历史提供了借鉴和参考。

19.(1)【答案】背景条件:两极格局,美苏冷战对峙;美苏争夺中间地带;中美关系敌对紧张,美国遏制中国的企图;受援国经济基础薄弱,难以实现粮食自足;新科技革命的推动。

(2)【答案】重要区别:①美国:渗透冷战思维,全球扩张的目的;霸权主义、强权政治、强调美国优先,成为世界动荡的重要因素;忽视受援国的可持续发展。②中国:积极推进新型国际关系的目的和建立国际经济政治新秩序的努力;平等互利、合作共赢政策,促进地区乃至世界稳定繁荣;长期援助,重视当地的民生福祉(有利于当地可持续发展)。

20.【答案】答案示例:

图示:

说明:战国至秦汉时期,在小农经济发展推动下。以早期氏族血缘纽带所形成的族权政治,通过兼并战争、中央集权制度建立、君权至上思想形成等因家推动,最终发展为专制王权。并在随后的两千多年里不断得到强化。到近代,在西方文明传入影响下。国民思想不断得到解放。民族资本主义发展促使资产阶级力量不断壮大,最终在辛亥革命的浪翻冲击下王冠落地,实现民主共和。

同课章节目录