2025届天津市滨海新区大港第三中学高三下学期四模考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届天津市滨海新区大港第三中学高三下学期四模考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 103.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 22:02:59 | ||

图片预览

文档简介

2025 届大港三中 高三年级高考适应性考试 历史试卷

2025.5.30

一、单项选择题:1-15题,每小题3分,共45分。每题只有一个正确选项。

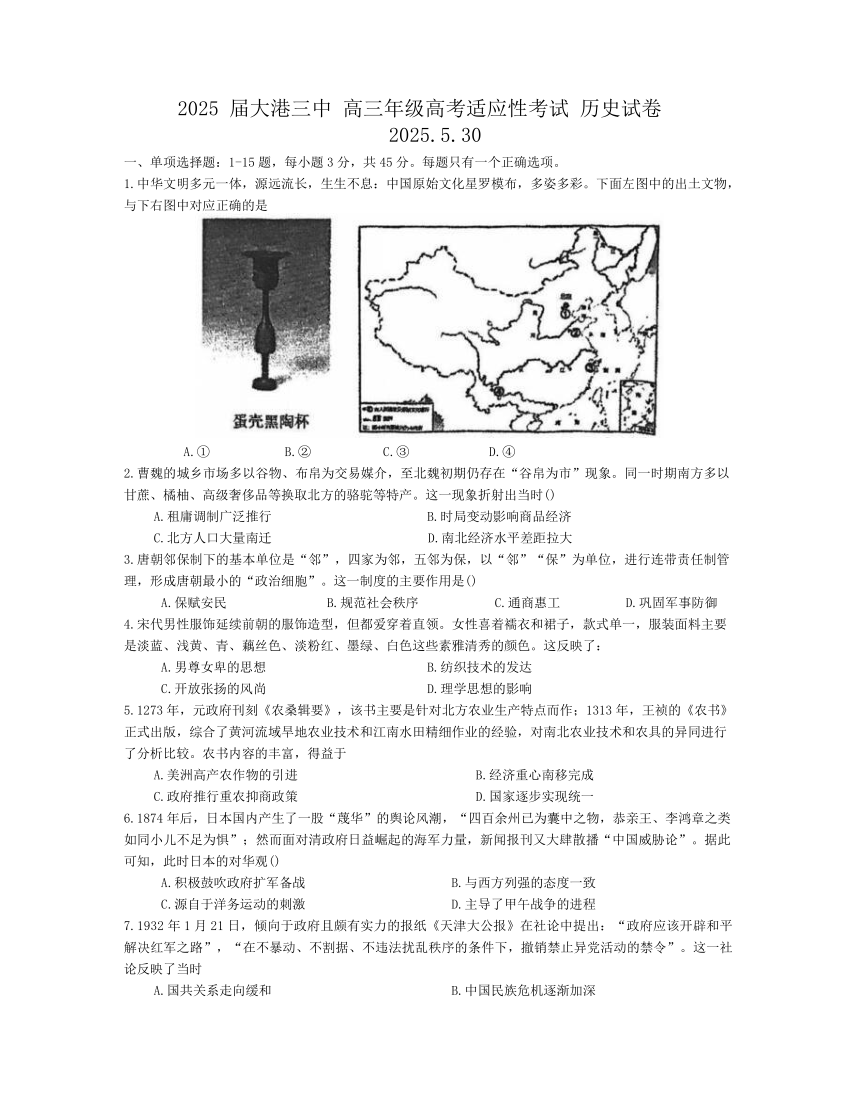

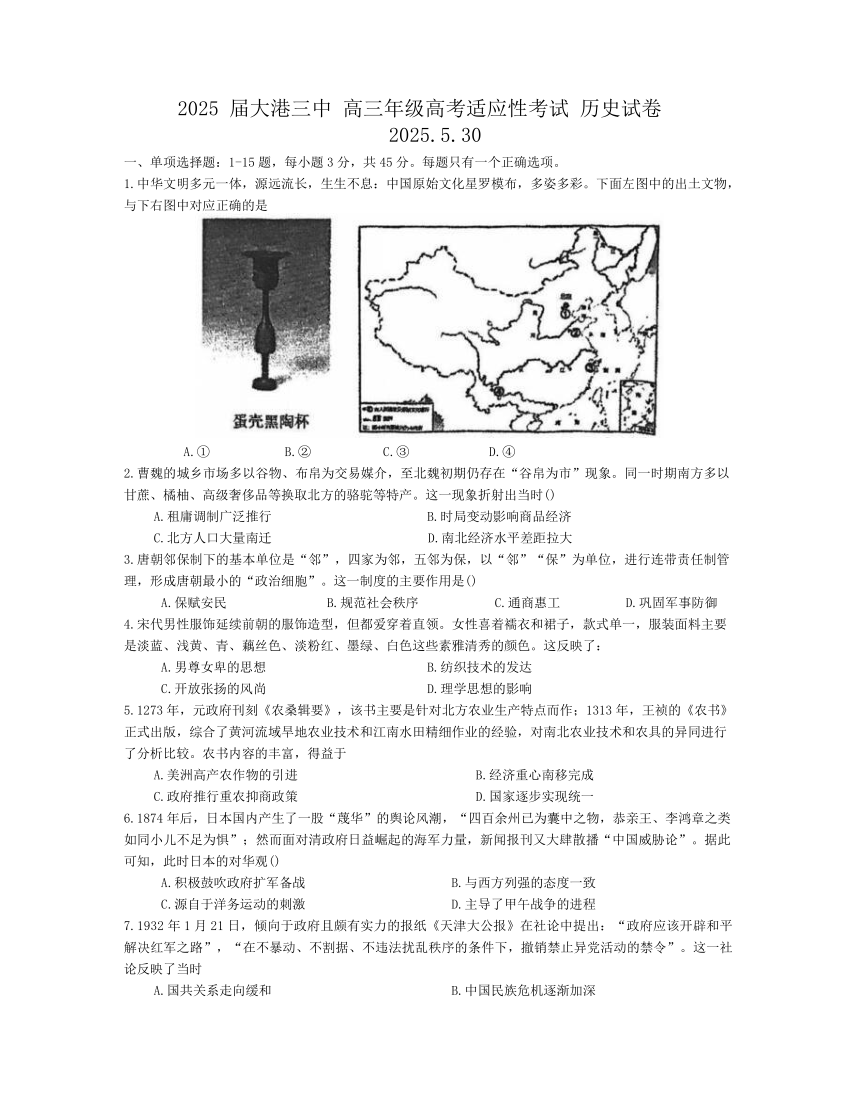

1.中华文明多元一体,源远流长,生生不息:中国原始文化星罗模布,多姿多彩。下面左图中的出土文物,与下右图中对应正确的是

A.① B.② C.③ D.④

2.曹魏的城乡市场多以谷物、布帛为交易媒介,至北魏初期仍存在“谷帛为市”现象。同一时期南方多以甘蔗、橘柚、高级奢侈品等换取北方的骆驼等特产。这一现象折射出当时()

A.租庸调制广泛推行 B.时局变动影响商品经济

C.北方人口大量南迁 D.南北经济水平差距拉大

3.唐朝邻保制下的基本单位是“邻”,四家为邻,五邻为保,以“邻”“保”为单位,进行连带责任制管理,形成唐朝最小的“政治细胞”。这一制度的主要作用是()

A.保赋安民 B.规范社会秩序 C.通商惠工 D.巩固军事防御

4.宋代男性服饰延续前朝的服饰造型,但都爱穿着直领。女性喜着襦衣和裙子,款式单一,服装面料主要是淡蓝、浅黄、青、藕丝色、淡粉红、墨绿、白色这些素雅清秀的颜色。这反映了:

A.男尊女卑的思想 B.纺织技术的发达

C.开放张扬的风尚 D.理学思想的影响

5.1273年,元政府刊刻《农桑辑要》,该书主要是针对北方农业生产特点而作;1313年,王祯的《农书》正式出版,综合了黄河流域旱地农业技术和江南水田精细作业的经验,对南北农业技术和农具的异同进行了分析比较。农书内容的丰富,得益于

A.美洲高产农作物的引进 B.经济重心南移完成

C.政府推行重农抑商政策 D.国家逐步实现统一

6.1874年后,日本国内产生了一股“蔑华”的舆论风潮,“四百余州已为囊中之物,恭亲王、李鸿章之类如同小儿不足为惧”;然而面对清政府日益崛起的海军力量,新闻报刊又大肆散播“中国威胁论”。据此可知,此时日本的对华观()

A.积极鼓吹政府扩军备战 B.与西方列强的态度一致

C.源自于洋务运动的刺激 D.主导了甲午战争的进程

7.1932年1月21日,倾向于政府且颇有实力的报纸《天津大公报》在社论中提出:“政府应该开辟和平解决红军之路”,“在不暴动、不割据、不违法扰乱秩序的条件下,撤销禁止异党活动的禁令”。这一社论反映了当时

A.国共关系走向缓和 B.中国民族危机逐渐加深

C.中日民族矛盾上升为主要矛盾 D.国民政府对日政策有所调整

8、下表是中国新民主主义革命时期两部文献的部分内容摘录。据此可知,这两部文献的共同宗旨是()

内容摘录 文献

(双方)必须共同努力,以和平民主团结为第一基础,并在蒋主席领导之下,长期合作,避免内战,建设独立自由和平之新中国,实行三民主义 《政府与中共代表会谈纪要》(1945年10月10日)

双方代表团声明:为着中国人民的解放和中华民族的独立自由,为着早日结束战争,恢复和平,以利在全国范围内开始生产建设的伟大工作,使国家和人民稳步地进入富强康乐之境,我们特负责签订本协定 《国内和平协定(最后修正案)》(1949年4月15日)

A.开展国民革命 B.进行民族解放战争

C.实现和平建国 D.召开政治协商会议

9.20世纪80年代,外汇市场存在官方汇价市场和外汇调剂市场,外汇调剂市场中人民币兑美元的汇率明显高于官方汇价市场。1994年汇率并轨改革后,人民币兑美元的官方汇价从5.7:1调整为8.7:1,同时实行单一浮动汇率制。1994年汇率改革

A.有利于构建国际金融新秩序 B.加大了中国对外贸易的逆差

C.得益于市场经济体制的建成 D.助推了出口导向型经济战略

10、斯芬克斯最初源于古埃及神话,下表为不同地区文化中对斯芬克斯形象的描述。这反映出

地区 斯芬克斯形象

古埃及 长有翅膀的怪物,通常为雄性,是“仁慈”“高贵”的象征

亚述、波斯 长有翅膀的公牛,长着人面、络腮胡子,戴有皇冠

希腊 雌性的邪恶之物,代表着神的惩罚

A.古代世界文明多元一体的特征 B.文化现象在交流中嬗变

C.西亚欧洲与埃及文明一脉相承 D.地理环境决定文化特点

11.罗马帝国的边界是英国和德国共同申请的世界文化遗产。1987年英国的哈德良长城首先作为文化遗产列入《世界遗产名录》,2005年增加了德国的北日耳曼——雷蒂恩界墙,2008年增加了英国安东尼长城。这一文化遗产见证了

A.英德两国社会转型 B.英德两国世代友好

C.罗马帝国的扩张 D.罗马外贸的兴盛

12.中世纪初期,西欧社会一度广泛认为劳动是一种诅咒和惩罚。10——13世纪,劳动、分工和技艺逐渐得到各国作家、画家的赞美,被认为是创造财富和提升公平的途径。这一变化反映出西欧()

A.文化世俗化倾向得到增强 B.城市工商业发展较为活跃

C.资本主义伦理进一步发扬 D.基层治理方式的全面转型

13.历史学家科恩指出:“牛顿的宇宙观让启蒙哲人相信,人类社会同样可以被“自然法则”解释,并像行星轨道一样被理性规划。”体现这一思维模式的是()

A.但丁倡导人性的觉醒 B.孟德斯鸠主张三权分立

C.卢梭指出不平等根源 D.伽利略挑战神学宇宙观

14.植物的传播交流对人类社会的发展产生了深远的影响。如图是某种植物对外传播并在世界各地区种植的情况示意图,据此判断该植物是 ()

A.棉花 B.咖啡 C.马铃薯 D.茶叶

15.下表是中国、日本、西欧和前苏联(俄国)1913——1998年世界主要地区人均 CDP(年均复合)增长率(%)。据此判断,甲、乙、丙、丁所代表的国家或地区对应正确的是()

据安格斯·麦迪森《世界经济千年史》整理

国家 1913-1950 1950-1973 1973-1998

甲 1.50 3.49 -1.10

乙 0.89 8.05 2.34

丙 0.76 4.08 1.78

丁 -0.60 2.90 5.60

A.前苏联、日本、西欧、中国 B.日本、前苏联、中国、西欧

C.中国、日本、前苏联、西欧 D.西欧、中国、前苏联、日本

二、非选择题(共55分,16题20分,17题20分,18题15分,答案写在答题纸上)

16.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一 中华民族观念在1902年由梁启超提出,清末时期还未在社会上传播开来。所以,无论是翻译、改编的日本历史教科书,还是中国人自己编写的历史教科书,在叙述中国民族时,使用的都是汉族(人)满族(人)等,而没有使用中华民族。1912年年底公布的《中学校令施行规则》规定:“历史要旨在使知历史上重要事迹,明于民族之进化,社会之变迁,邦国之盛衰。”这是中国教育史上首次明确提出要将民族的形成和发展纳入中学的历史教学之中。1923年,常乃德起草的《初级中学历史课程纲要》中提出“中华民族神话时代之传说,及虞夏商周之文化”。这是“中华民族”这一观念首次被写进教育部门制定和公布的《历史课程纲要》,具有十分重要的思想意义。进入九一八事变后的抗战时期,根据局势的变化和教学的需要,国民政府先后四次修订中学历史课程标准。根据上述先后四次修订的初级中学和高级中学《历史课程标准》,这一时期编撰和出版的中学历史教科书使用中华民族观念已成为普遍现象,不像民国初年和五四时期只是个别历史教科书使用。这一时期的历史教科书大多强调的是一种整体的中华民族观念,亦即认为中华民族是由汉、隅、蒙、回、藏、茴等民族所构成,所以中华民族指的不是某一个民族,而是中国各民族。

————摘编自郑大华《论民国初年到抗战时期历史教科书对“中华民族”的书写》

材料二 现代民族主义起源于18世纪末的欧洲,是一个以法国大革命为契机的近代现象。它表现出一个简单的政治原则,即“坚持政治的和民族的单位必须一致”,在18世纪末到19世纪中期,民族主义和民主主义结合起来,在资产阶级革命的背景下,通过反对封建专制主义,争取民主自由和民主权利,开始构建服务于资本主义生产方式的近代民族国家。这一阶段的核心思想就是“一个民族,一个国家”。从19世纪中后期至20世纪初,民族主义以其殖民主义特征大肆向外扩张。随着资本主义世界体系的建立,帝国主义借用民族主义思想武器,煽动民众的民族主义情绪,狂热宣扬本民族优越论,肆意践踏其他民族利益,对亚非拉等落后国家进行殖民扩张,进而瓜分整个世界,建立起了帝国主义殖民体系。

————摘编自罗富明《中国近代国家建构思想与西方民族主义》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中华民族观念发展的原因及其影响。

(2)根据材料二,概括近代西方民族主义的内容,并结合所学知识简析其产生的影响。

17.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一 18世纪末,德国有80%的人依靠土地为生,农业投资占国家总投资的70%,工业只有2%。英国的工业革命触动德国官僚的神经,一些邦国积极引进英国技术和人才,建立新工厂。1769年普鲁士建立采矿和冶金部,18世纪90年代萨克森安装第一台纺纱机、西里西亚建立第一座炼焦炉。19世纪上半叶,为防止英法工业品涌入,德国废除国内关税,建立全国关税同盟。19世纪中叶,德国又兴起了铁路建设的高潮,将主要的工业城市连接在一起,并带动了煤炭——炼钢——机械工业的发展与统合,成为德国第一次工业革命的标志性事件。

————摘编自马克垚主编《世界文明史》

材料二 二战后东亚经济发展起点比拉美低,许多国家和地区都遭受战争的破坏。为了巩固东亚在冷战体系中的战略前沿地位,美国为东亚实行初级进口替代工业化战略提供了经济援助,同时军需用品订单也为东亚开拓了产品销路。20世纪60年代中期国际市场对加工工业产品需求上升,西方国家开始进行产业升级换代,大量资金、技术和设备需要转移到劳动力充裕且廉价的地区,东亚抓住机遇开始实行出口导向工业化战略,开始了长达30年的经济高速持续增长。而拉美国家却长期恪守内向发展模式,未能扩大其在国际市场上的份额。深受伊比利亚文化影响,拉美人也存在轻视劳动和创造力,忽视储蓄的价值观。据统计,拉丁美洲科研经费从1995年的95亿美元上升到2002年的110亿美元,但仍然少于韩国。此外,有人还注意到在拉美职业群体中,律师、经济学家和医生比工程师多。

————摘编自林震《拉美和东亚现代化模式之比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括德国近代工业化进程的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明东亚现代化发展逐步超过拉美的原因。

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

历史的发展变化由多种因素共同促成。因此,对于历史的理解,不仅要考虑政治、经济、文化,还要关注个人和群体的道德、情感、意志等因素。如:丝绸之路的开辟,既有西汉中期汉匈关系变化、经济发展及各民族交往的影响,又有汉武帝雄才大略、张骞个人抱负的推动。又如:20世纪初,帝国主义各国政治经济发展不平衡,列强重新瓜分世界、争夺世界霸权的野心,巴尔干半岛各民族的独立意识,萨拉热窝刺杀事件等,共同引发了第一次世界大战。

请根据上述视角,运用所学知识,选取某一历史事件或现象,展开评述(要求:自拟题目,史论结合,观点正确,结构完整,逻辑严谨,表述清晰,不得抄袭示例)。

2025届天津市滨海新区大港第三中学高三下学期四模考试历史试题答案

1.【答案】A

2.【答案】B

3.【答案】B

4.【答案】D

5.【答案】D

6.【答案】A

7.【答案】B

8.【答案】C

9.【答案】D

10.【答案】B

11.【答案】C

12.【答案】B

13.【答案】B

14.【答案】C

15.【答案】A

16.(1)【答案】原因:民族危机加深;梁启超等思想家推动;政府教育政策引导;抗日战争的刺激。影响:增强民族凝聚力;推动抗日民族统一战线形成;为现代民族国家构建奠定基础。

(2)【答案】内容:“一个民族,一个国家”;与民主主义结合;后期具有殖民扩张性。影响:推动近代民族国家建立;促进资本主义发展;导致殖民扩张和世界动荡。

17.(1)【答案】特点:起步晚,受英国影响;政府主导;通过关税同盟推动;铁路建设带动工业发展。

(2)【答案】原因:美国经济援助和军需订单;抓住产业转移机遇,实行出口导向战略;重视教育和科技;拉美固守内向模式,科研投入不足,价值观保守。

18.【答案】示例:题目:新航路开辟的多重动因。评述:新航路开辟是多种因素共同作用的结果。经济上,欧洲商品经济发展和资本主义萌芽,渴求黄金和市场;政治上,西班牙、葡萄牙王室支持海外探险;文化上,文艺复兴倡导人文主义,推动人们探索未知;个人因素上,哥伦布等航海家的冒险精神和宗教传播热情。此外,奥斯曼帝国控制传统商路,促使欧洲寻求新航路。这些因素相互交织,最终促成新航路开辟,推动世界联系加强。

2025.5.30

一、单项选择题:1-15题,每小题3分,共45分。每题只有一个正确选项。

1.中华文明多元一体,源远流长,生生不息:中国原始文化星罗模布,多姿多彩。下面左图中的出土文物,与下右图中对应正确的是

A.① B.② C.③ D.④

2.曹魏的城乡市场多以谷物、布帛为交易媒介,至北魏初期仍存在“谷帛为市”现象。同一时期南方多以甘蔗、橘柚、高级奢侈品等换取北方的骆驼等特产。这一现象折射出当时()

A.租庸调制广泛推行 B.时局变动影响商品经济

C.北方人口大量南迁 D.南北经济水平差距拉大

3.唐朝邻保制下的基本单位是“邻”,四家为邻,五邻为保,以“邻”“保”为单位,进行连带责任制管理,形成唐朝最小的“政治细胞”。这一制度的主要作用是()

A.保赋安民 B.规范社会秩序 C.通商惠工 D.巩固军事防御

4.宋代男性服饰延续前朝的服饰造型,但都爱穿着直领。女性喜着襦衣和裙子,款式单一,服装面料主要是淡蓝、浅黄、青、藕丝色、淡粉红、墨绿、白色这些素雅清秀的颜色。这反映了:

A.男尊女卑的思想 B.纺织技术的发达

C.开放张扬的风尚 D.理学思想的影响

5.1273年,元政府刊刻《农桑辑要》,该书主要是针对北方农业生产特点而作;1313年,王祯的《农书》正式出版,综合了黄河流域旱地农业技术和江南水田精细作业的经验,对南北农业技术和农具的异同进行了分析比较。农书内容的丰富,得益于

A.美洲高产农作物的引进 B.经济重心南移完成

C.政府推行重农抑商政策 D.国家逐步实现统一

6.1874年后,日本国内产生了一股“蔑华”的舆论风潮,“四百余州已为囊中之物,恭亲王、李鸿章之类如同小儿不足为惧”;然而面对清政府日益崛起的海军力量,新闻报刊又大肆散播“中国威胁论”。据此可知,此时日本的对华观()

A.积极鼓吹政府扩军备战 B.与西方列强的态度一致

C.源自于洋务运动的刺激 D.主导了甲午战争的进程

7.1932年1月21日,倾向于政府且颇有实力的报纸《天津大公报》在社论中提出:“政府应该开辟和平解决红军之路”,“在不暴动、不割据、不违法扰乱秩序的条件下,撤销禁止异党活动的禁令”。这一社论反映了当时

A.国共关系走向缓和 B.中国民族危机逐渐加深

C.中日民族矛盾上升为主要矛盾 D.国民政府对日政策有所调整

8、下表是中国新民主主义革命时期两部文献的部分内容摘录。据此可知,这两部文献的共同宗旨是()

内容摘录 文献

(双方)必须共同努力,以和平民主团结为第一基础,并在蒋主席领导之下,长期合作,避免内战,建设独立自由和平之新中国,实行三民主义 《政府与中共代表会谈纪要》(1945年10月10日)

双方代表团声明:为着中国人民的解放和中华民族的独立自由,为着早日结束战争,恢复和平,以利在全国范围内开始生产建设的伟大工作,使国家和人民稳步地进入富强康乐之境,我们特负责签订本协定 《国内和平协定(最后修正案)》(1949年4月15日)

A.开展国民革命 B.进行民族解放战争

C.实现和平建国 D.召开政治协商会议

9.20世纪80年代,外汇市场存在官方汇价市场和外汇调剂市场,外汇调剂市场中人民币兑美元的汇率明显高于官方汇价市场。1994年汇率并轨改革后,人民币兑美元的官方汇价从5.7:1调整为8.7:1,同时实行单一浮动汇率制。1994年汇率改革

A.有利于构建国际金融新秩序 B.加大了中国对外贸易的逆差

C.得益于市场经济体制的建成 D.助推了出口导向型经济战略

10、斯芬克斯最初源于古埃及神话,下表为不同地区文化中对斯芬克斯形象的描述。这反映出

地区 斯芬克斯形象

古埃及 长有翅膀的怪物,通常为雄性,是“仁慈”“高贵”的象征

亚述、波斯 长有翅膀的公牛,长着人面、络腮胡子,戴有皇冠

希腊 雌性的邪恶之物,代表着神的惩罚

A.古代世界文明多元一体的特征 B.文化现象在交流中嬗变

C.西亚欧洲与埃及文明一脉相承 D.地理环境决定文化特点

11.罗马帝国的边界是英国和德国共同申请的世界文化遗产。1987年英国的哈德良长城首先作为文化遗产列入《世界遗产名录》,2005年增加了德国的北日耳曼——雷蒂恩界墙,2008年增加了英国安东尼长城。这一文化遗产见证了

A.英德两国社会转型 B.英德两国世代友好

C.罗马帝国的扩张 D.罗马外贸的兴盛

12.中世纪初期,西欧社会一度广泛认为劳动是一种诅咒和惩罚。10——13世纪,劳动、分工和技艺逐渐得到各国作家、画家的赞美,被认为是创造财富和提升公平的途径。这一变化反映出西欧()

A.文化世俗化倾向得到增强 B.城市工商业发展较为活跃

C.资本主义伦理进一步发扬 D.基层治理方式的全面转型

13.历史学家科恩指出:“牛顿的宇宙观让启蒙哲人相信,人类社会同样可以被“自然法则”解释,并像行星轨道一样被理性规划。”体现这一思维模式的是()

A.但丁倡导人性的觉醒 B.孟德斯鸠主张三权分立

C.卢梭指出不平等根源 D.伽利略挑战神学宇宙观

14.植物的传播交流对人类社会的发展产生了深远的影响。如图是某种植物对外传播并在世界各地区种植的情况示意图,据此判断该植物是 ()

A.棉花 B.咖啡 C.马铃薯 D.茶叶

15.下表是中国、日本、西欧和前苏联(俄国)1913——1998年世界主要地区人均 CDP(年均复合)增长率(%)。据此判断,甲、乙、丙、丁所代表的国家或地区对应正确的是()

据安格斯·麦迪森《世界经济千年史》整理

国家 1913-1950 1950-1973 1973-1998

甲 1.50 3.49 -1.10

乙 0.89 8.05 2.34

丙 0.76 4.08 1.78

丁 -0.60 2.90 5.60

A.前苏联、日本、西欧、中国 B.日本、前苏联、中国、西欧

C.中国、日本、前苏联、西欧 D.西欧、中国、前苏联、日本

二、非选择题(共55分,16题20分,17题20分,18题15分,答案写在答题纸上)

16.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一 中华民族观念在1902年由梁启超提出,清末时期还未在社会上传播开来。所以,无论是翻译、改编的日本历史教科书,还是中国人自己编写的历史教科书,在叙述中国民族时,使用的都是汉族(人)满族(人)等,而没有使用中华民族。1912年年底公布的《中学校令施行规则》规定:“历史要旨在使知历史上重要事迹,明于民族之进化,社会之变迁,邦国之盛衰。”这是中国教育史上首次明确提出要将民族的形成和发展纳入中学的历史教学之中。1923年,常乃德起草的《初级中学历史课程纲要》中提出“中华民族神话时代之传说,及虞夏商周之文化”。这是“中华民族”这一观念首次被写进教育部门制定和公布的《历史课程纲要》,具有十分重要的思想意义。进入九一八事变后的抗战时期,根据局势的变化和教学的需要,国民政府先后四次修订中学历史课程标准。根据上述先后四次修订的初级中学和高级中学《历史课程标准》,这一时期编撰和出版的中学历史教科书使用中华民族观念已成为普遍现象,不像民国初年和五四时期只是个别历史教科书使用。这一时期的历史教科书大多强调的是一种整体的中华民族观念,亦即认为中华民族是由汉、隅、蒙、回、藏、茴等民族所构成,所以中华民族指的不是某一个民族,而是中国各民族。

————摘编自郑大华《论民国初年到抗战时期历史教科书对“中华民族”的书写》

材料二 现代民族主义起源于18世纪末的欧洲,是一个以法国大革命为契机的近代现象。它表现出一个简单的政治原则,即“坚持政治的和民族的单位必须一致”,在18世纪末到19世纪中期,民族主义和民主主义结合起来,在资产阶级革命的背景下,通过反对封建专制主义,争取民主自由和民主权利,开始构建服务于资本主义生产方式的近代民族国家。这一阶段的核心思想就是“一个民族,一个国家”。从19世纪中后期至20世纪初,民族主义以其殖民主义特征大肆向外扩张。随着资本主义世界体系的建立,帝国主义借用民族主义思想武器,煽动民众的民族主义情绪,狂热宣扬本民族优越论,肆意践踏其他民族利益,对亚非拉等落后国家进行殖民扩张,进而瓜分整个世界,建立起了帝国主义殖民体系。

————摘编自罗富明《中国近代国家建构思想与西方民族主义》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中华民族观念发展的原因及其影响。

(2)根据材料二,概括近代西方民族主义的内容,并结合所学知识简析其产生的影响。

17.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一 18世纪末,德国有80%的人依靠土地为生,农业投资占国家总投资的70%,工业只有2%。英国的工业革命触动德国官僚的神经,一些邦国积极引进英国技术和人才,建立新工厂。1769年普鲁士建立采矿和冶金部,18世纪90年代萨克森安装第一台纺纱机、西里西亚建立第一座炼焦炉。19世纪上半叶,为防止英法工业品涌入,德国废除国内关税,建立全国关税同盟。19世纪中叶,德国又兴起了铁路建设的高潮,将主要的工业城市连接在一起,并带动了煤炭——炼钢——机械工业的发展与统合,成为德国第一次工业革命的标志性事件。

————摘编自马克垚主编《世界文明史》

材料二 二战后东亚经济发展起点比拉美低,许多国家和地区都遭受战争的破坏。为了巩固东亚在冷战体系中的战略前沿地位,美国为东亚实行初级进口替代工业化战略提供了经济援助,同时军需用品订单也为东亚开拓了产品销路。20世纪60年代中期国际市场对加工工业产品需求上升,西方国家开始进行产业升级换代,大量资金、技术和设备需要转移到劳动力充裕且廉价的地区,东亚抓住机遇开始实行出口导向工业化战略,开始了长达30年的经济高速持续增长。而拉美国家却长期恪守内向发展模式,未能扩大其在国际市场上的份额。深受伊比利亚文化影响,拉美人也存在轻视劳动和创造力,忽视储蓄的价值观。据统计,拉丁美洲科研经费从1995年的95亿美元上升到2002年的110亿美元,但仍然少于韩国。此外,有人还注意到在拉美职业群体中,律师、经济学家和医生比工程师多。

————摘编自林震《拉美和东亚现代化模式之比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括德国近代工业化进程的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明东亚现代化发展逐步超过拉美的原因。

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

历史的发展变化由多种因素共同促成。因此,对于历史的理解,不仅要考虑政治、经济、文化,还要关注个人和群体的道德、情感、意志等因素。如:丝绸之路的开辟,既有西汉中期汉匈关系变化、经济发展及各民族交往的影响,又有汉武帝雄才大略、张骞个人抱负的推动。又如:20世纪初,帝国主义各国政治经济发展不平衡,列强重新瓜分世界、争夺世界霸权的野心,巴尔干半岛各民族的独立意识,萨拉热窝刺杀事件等,共同引发了第一次世界大战。

请根据上述视角,运用所学知识,选取某一历史事件或现象,展开评述(要求:自拟题目,史论结合,观点正确,结构完整,逻辑严谨,表述清晰,不得抄袭示例)。

2025届天津市滨海新区大港第三中学高三下学期四模考试历史试题答案

1.【答案】A

2.【答案】B

3.【答案】B

4.【答案】D

5.【答案】D

6.【答案】A

7.【答案】B

8.【答案】C

9.【答案】D

10.【答案】B

11.【答案】C

12.【答案】B

13.【答案】B

14.【答案】C

15.【答案】A

16.(1)【答案】原因:民族危机加深;梁启超等思想家推动;政府教育政策引导;抗日战争的刺激。影响:增强民族凝聚力;推动抗日民族统一战线形成;为现代民族国家构建奠定基础。

(2)【答案】内容:“一个民族,一个国家”;与民主主义结合;后期具有殖民扩张性。影响:推动近代民族国家建立;促进资本主义发展;导致殖民扩张和世界动荡。

17.(1)【答案】特点:起步晚,受英国影响;政府主导;通过关税同盟推动;铁路建设带动工业发展。

(2)【答案】原因:美国经济援助和军需订单;抓住产业转移机遇,实行出口导向战略;重视教育和科技;拉美固守内向模式,科研投入不足,价值观保守。

18.【答案】示例:题目:新航路开辟的多重动因。评述:新航路开辟是多种因素共同作用的结果。经济上,欧洲商品经济发展和资本主义萌芽,渴求黄金和市场;政治上,西班牙、葡萄牙王室支持海外探险;文化上,文艺复兴倡导人文主义,推动人们探索未知;个人因素上,哥伦布等航海家的冒险精神和宗教传播热情。此外,奥斯曼帝国控制传统商路,促使欧洲寻求新航路。这些因素相互交织,最终促成新航路开辟,推动世界联系加强。

同课章节目录