吉林省白城市实验高级中学2024-2025学年高二下学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 吉林省白城市实验高级中学2024-2025学年高二下学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 420.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 22:43:53 | ||

图片预览

文档简介

白城实验高中2024-2025学年度高二下学期期末考试历史试卷

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1. 安南国王在顺治十七年(1660年)“奉表投诚,附贡方物”,但是一直拖延不交明朝敕印,康熙五年(1666年)再次请贡时,礼部奏令安南“速将伪敕印送京,准其入贡。否则,绝其来使”,安南只得照清朝的要求去做。清朝的上述举措意在()

A. 树立包容开放的对外形象 B. 彰显清王朝统治的合法性

C. 规范与安南间的商贸秩序 D. 维护闭关自守的对外政策

2. 《上海法租界史》记载:19世纪60年代初,上海“地皮价格抬得很高,最初每亩地卖二百两已经被认为很贵了,现在即使卖一千两百两,买主还是争先恐后。在法租界,有几位老租地人,像比索内和亚当森先生,对四千两的出价也拒绝卖出”。考察和研究这一现象,应该关注()

A. 《北京条约》的签署 B. 太平军在江浙的军事行动

C. 世界市场的最终形成 D. 上海外贸中心地位的确立

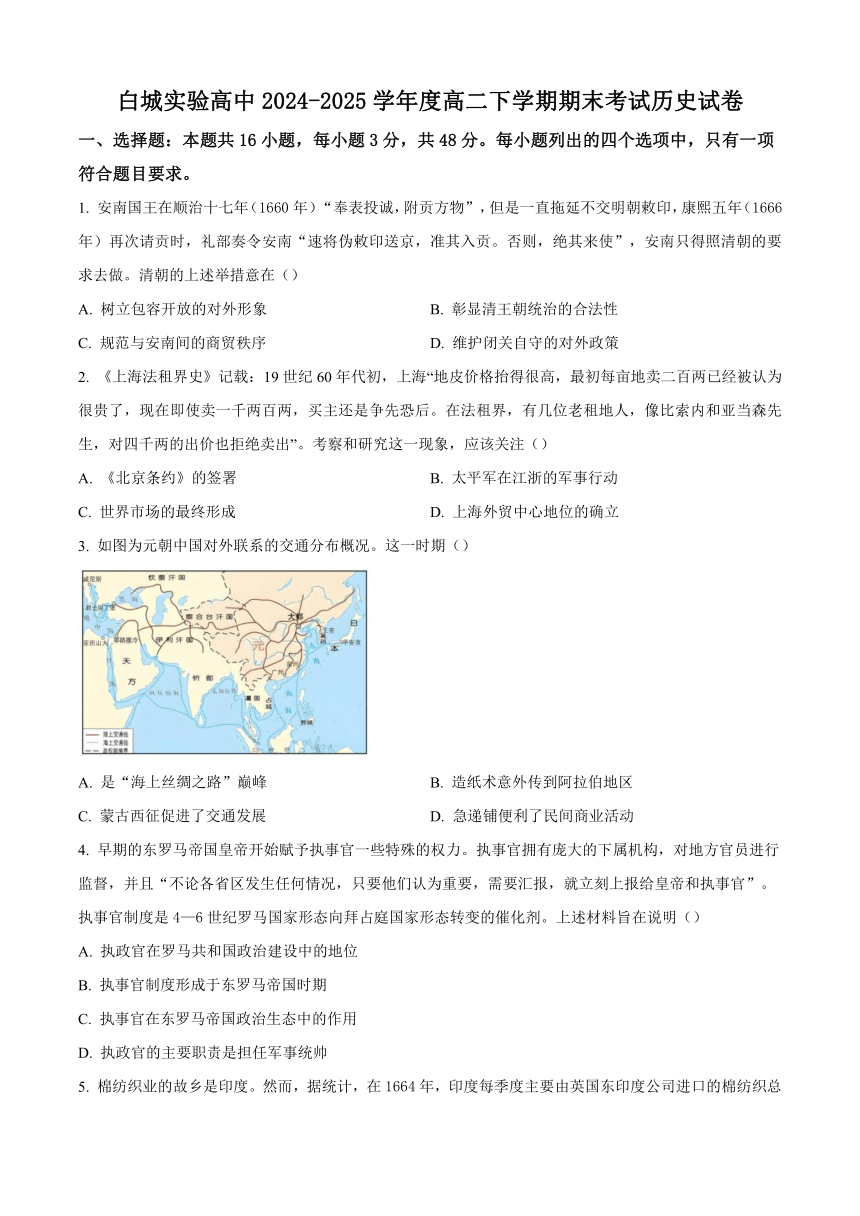

3. 如图为元朝中国对外联系的交通分布概况。这一时期()

A. 是“海上丝绸之路”巅峰 B. 造纸术意外传到阿拉伯地区

C. 蒙古西征促进了交通发展 D. 急递铺便利了民间商业活动

4. 早期的东罗马帝国皇帝开始赋予执事官一些特殊的权力。执事官拥有庞大的下属机构,对地方官员进行监督,并且“不论各省区发生任何情况,只要他们认为重要,需要汇报,就立刻上报给皇帝和执事官”。执事官制度是4—6世纪罗马国家形态向拜占庭国家形态转变的催化剂。上述材料旨在说明()

A. 执政官在罗马共和国政治建设中的地位

B. 执事官制度形成于东罗马帝国时期

C. 执事官在东罗马帝国政治生态中的作用

D. 执政官的主要职责是担任军事统帅

5. 棉纺织业的故乡是印度。然而,据统计,在1664年,印度每季度主要由英国东印度公司进口的棉纺织总量达到100万件,总值是公司进口全部外来品总额的73%,在工业革命前,印度棉纺织品从英国的进口量上升到了150万件之多,其占东印度公司进口总额的比例也达到了83%。材料主要说明()

A. 棉纺织业是英国的新兴行业 B. 英国人非常喜欢棉纺织品

C. 东印度公司垄断棉纺织贸易 D. 市场需求促进了技术进步

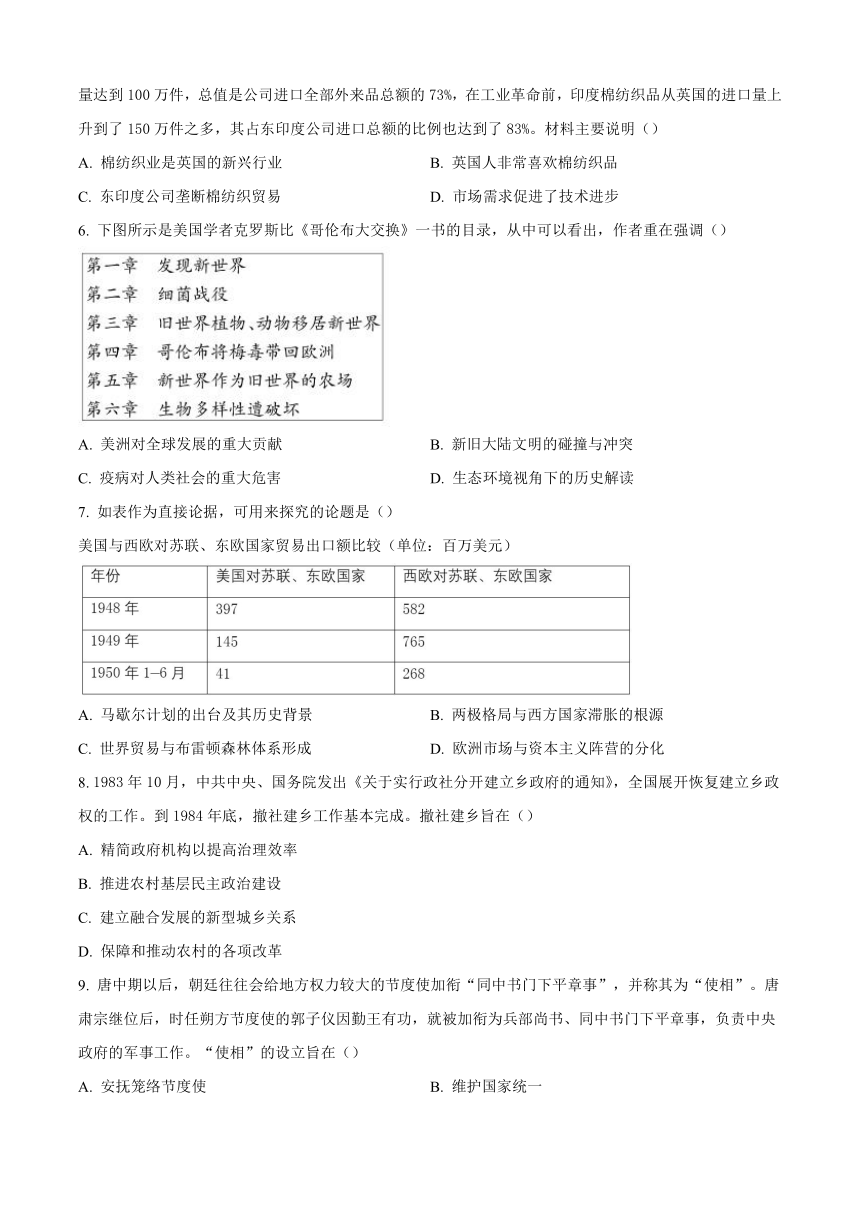

6. 下图所示是美国学者克罗斯比《哥伦布大交换》一书的目录,从中可以看出,作者重在强调()

A. 美洲对全球发展的重大贡献 B. 新旧大陆文明的碰撞与冲突

C. 疫病对人类社会的重大危害 D. 生态环境视角下的历史解读

7. 如表作为直接论据,可用来探究的论题是()

美国与西欧对苏联、东欧国家贸易出口额比较(单位:百万美元)

A. 马歇尔计划的出台及其历史背景 B. 两极格局与西方国家滞胀的根源

C. 世界贸易与布雷顿森林体系形成 D. 欧洲市场与资本主义阵营的分化

8. 1983年10月,中共中央、国务院发出《关于实行政社分开建立乡政府的通知》,全国展开恢复建立乡政权的工作。到1984年底,撤社建乡工作基本完成。撤社建乡旨在()

A. 精简政府机构以提高治理效率

B. 推进农村基层民主政治建设

C. 建立融合发展的新型城乡关系

D. 保障和推动农村的各项改革

9. 唐中期以后,朝廷往往会给地方权力较大的节度使加衔“同中书门下平章事”,并称其为“使相”。唐肃宗继位后,时任朔方节度使的郭子仪因勤王有功,就被加衔为兵部尚书、同中书门下平章事,负责中央政府的军事工作。“使相”的设立旨在()

A. 安抚笼络节度使 B. 维护国家统一

C进一步加强皇权 D. 提高行政效率

10. 下表是16-17世纪中期西欧以白银计价的小麦价格指数变化(每一数据为前后20年的平均价格,以1510年价格指数为100)。据下表可知,当时西欧()

时间 价格指数 时间 价格指数

1510年 100 1590年 500

1530年 130 1610年 650

1550年 250 1630年 800

1570年 400 1650年 900

A. 早期殖民扩张引发商业革命 B. 资本主义发展受到严重阻碍

C. 封建领主经济实力得到提升 D. 传统的经济关系发生变化

11. 1984年,湖南省文物考古研究所对高坎垅遗址进行了部分挖掘,墓中随葬器物的数量、种类、质地有所不同,随葬品大部分是实用陶器,陶器轮制,器体高大厚重,主要器形有簋、碗、盆、豆、瓮、釜、罐等。据此可推知,该遗址()

A. 具备了早期国家的特点 B. 具有较理想的农耕环境

C陶器制作水平日臻成熟 D. 社会动员组织能力强大

12. 11世纪时,英王威廉一世分封给臣属的领地数量远少于王室,且分散各地。而他自己私人土地约占英国耕地面积的1/7至1/5。这可用于说明当时英国()

A教会绝对权威受到挑战 B. 封君封臣制度日益瓦解

C. 地方势力的权力被分散 D. 相对强大的王权的形成

13. 晚商时期,黄河中下游地区考古遗址中出现家马,主要被用于牺牲、战争和交通;至迟在战国秦汉时期,马已经成为六畜之首。有学者对成书于这一时代的《尔雅·释畜》中“六畜”类汉字进行量化统计:共109个汉字,马的各种专名51个,牛18个,猪13个,羊11个,犬10个,鸡6个。马的不同颜色就有16个专名。这反映出当时()

A. 劳作方式发生变化 B. 战争样式出现根本变革

C. 驰道网络基本形成 D. 马在中原获得文化接纳

14. 下图为1913年以来钱病鹤所绘组画《老猿百态》中的《义旗所指,矢集独夫》。对作者表达的主题理解准确的是()

A. 二次革命得到社会响应 B. 恢复帝制引发社会愤怒

C. 袁世凯窃取革命的果实 D. 革命武装力量准备充足

15. 1858年,清政府在上海与英法就税则谈判时,西欧其他国家即向清政府发出照会,提出了订约的要求。奕 认为:这些国家依附在英、法、美三国名下通商,“中国未忍驱逐,已属格外邀恩”。如果这些国家效法英、法、美三国,意图换约,“必当严行拒绝,以杜要求”。这一事件表明当时的清政府()

A. 依旧秉持天朝上国观念 B. 外交体制逐渐近代化

C. 努力维护国家主权完整 D. 主动对列强实行开放

16. 垂拱二年(686年),武则天下令置甌,“以收天下表疏”,并成立甌院,设知匦使,“阅其书奏,然后投之”,如“知朝廷得失,军国利害,……不得壅滞”。天宝元年(742年),陈留尉李揆,“献书阙下,诏中书试文章,擢拜右拾遗”。唐代投甄制度()

A. 促进科举制趋于完善 B. 为国家选拔了大量人才

C. 有助于匡正时政之弊 D. 埋下了地方势大的隐患

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一在唐代,一个行业在同城中分别归于各市管理。到宋代时,由于官府的约制与商业的独占都发生了困难,行业组织的作用需要加强。于是,一个城市同一行业就只有一个统一的组织——行(或称团、团行),“行制”从此代替了“市制”。行既是某一批发单位的名称,又是某类商品行业组织的名称,分散在城内各处的零售铺户和批发商人都加入这个行。各行各业都有显著的传统服饰、贩卖形式和习用的行话。行的首领——行老、行头,由官府批准,应付官府的“行户祗应”(以低价向官府供应物品,在行户之间分担),同时,还有权掌握买卖的价格,检查商品的质量和校验度量衡器具等。

——摘编自吴慧《中国古代商业》

材料二行会是中世纪欧洲城市最主要的经济组织,分为商人行会和手工业行会两种。商人行会可追溯到11世纪,主要职能是为它的成员维持对当地市场的垄断,保持一个稳定、没有竞争的经济制度。稍晚的手工业行会要求产品的价格和工资一致;禁止下班后继续工作;详细规定生产的方法和原材料质量;甚至禁止任何新的发明创造,除非同行都能采纳并使用。另外,行会还担负着宗教协会、慈善团体和社交俱乐部的作用。受基督教影响,行会的经济理论甚至还带有某些禁欲主义的色彩,认为财富是对灵魂得福的一种阻碍。但随着中世纪后期新的经济因素的形成与发展,行会制度连同它的理念最终走向消解。

——摘编自[美]爱德华·麦克诺尔·伯恩斯等著《世界文明史(下卷)》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述宋代“行制”形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,对欧洲行会制度进行简要评价。

18. 阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一“大一统”并不是简单的政治一统,而应该看作天人的一统,也就是德礼和刑政,由此构成中华文明历世不衰的政道传统。尽管历史上无数次改朝换代,但后来的胜利者往往都会承认前一王朝在政治上与文化上的合法性。历史上少数民族政权多有侵扰乃至统治中国(中原王朝),但最终不分夷夏,都融入中华民族共同体意识的洪流当中。

——摘编自郭晓东《中华文明何以赓续不已》

材料二历史地看,原处于边疆地区的各少数民族在与中原地区的交往中努力吸收其他民族的先进文化,努力寻求政治、经济、文化等方面改革,从而形成了推动社会进步的强大内在驱动力。边疆社会发展与中原地区发展差距逐渐缩小并趋于平衡,而新的统一的条件则在不断缩小差距的过程中越来越成熟,最终实现新的更高层次的统一。

——摘编自向燕南《辽金西夏对于统一多民族国家发展的贡献》

材料三清代,边疆在空间划分上呈现出从界线模糊到边界清晰的特征,在治理上呈现出从拱卫中央、维护统治到维护“国家主权完整”目标的转移,从而完成从“天下”到近代“国家”的转变,其边疆治理呈现出陆海兼顾的企图以及维护国家主权的倾向。

——摘编自吴曼《从“天下”到国家:清代的边界与边疆治理》

材料四突出的连续性是中华文明最为鲜明且最为基础的特质。进而言之,历史的连续性并非仅指线性维度上的连绵不绝,实际上具有极为广泛而深刻的含义:独特的地理气候是中华文明突出连续性的自然基础,稳定的空间规模是中华文明突出连续性的生长保障,厚重的文化积累是中华文明突出连续性的内在支撑,深沉的历史精神是中华文明突出连续性的核心品格。只有从历史连续性来认识中国,才能理解真正的中国。

——摘编自王学斌《中华文明源远流长的连续性》

(1)概括材料一中“中华文明何以赓续不已”的原因。

(2)根据材料二、三,说明古代中国少数民族政权的历史贡献。

(3)根据材料四,简述“从历史连续性来认识中国”的史实依据。

19. 阅读材料,回答问题

北宋政治地理结构

如图所示,北宋的政治地理结构,是由首都(点A)向外辐射的模式,由京畿核心区(内圆1)至东南供馈区(半圆环2)和北方防御区(半圆环3),再到南方边远区(半圆环4)如果在3之外补上半圆环5,这个模式,就比较符合上古以来理想中“五百里甸服、五百里侯服、五百里绥服、五百里荒服”的均匀辐射的圈层式的政治地理结构。但是北宋的这一模式的重心偏向北方,实际上并不存在半圆环5,区域3也不能与区域2直接联系。

——据余蔚《两宋政治地理格局比较》

(1)概括指出图1中各分区形成的主要因素。

(2)结合材料说明北宋政治地理结构分区的特点。

20. 阅读材料,完成下列要求

材料一在一个相对和平的环境下,随着庄园的发展,出现了一种改良的新式轮犁。至8世纪晚期,西欧出现了极具重大意义的改变,即由原来的二圃制转变为三圃制。1050年至 1350年,欧洲人口增加了3倍。西欧人口的急剧增加,给有序的社会带来了巨大的压力,其中对封闭的和自给自足的庄园经济压力尤甚。

——摘编自赵立行《中世纪西欧庄园人口变动与商业复兴基础的形成》

材料二欧洲中世纪盛期(11—13世纪)的拓殖运动是一场持久、广泛的移民拓边活动,它与城市的兴起成为这一时期最为瞩目的经济活动。“这场拓殖运动最后覆盖了将近 100万平方公里的地域,这个面积使耕地数量翻了一番。”随着生产资料的增加,土地的产出也增加了,而且变得更加丰富了。在拓殖过程中,一些有头脑的封建领主招徕移民兴办市场。1120年,图林根公爵康拉德从各地招徕商人,准备创建市场。英国在 1100—1300年,大约建立了140座新城市,其中在1170—1250年出现得最多。

——摘编自郑崧《中世纪欧洲的“边疆运动”》

(1)根据材料一,简析11——14世纪欧洲人口增长原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析欧洲中世纪盛期拓殖运动的影响。

(3)综合上述材料,概括11—14世纪欧洲庄园经济发展的趋势。

B

B

C

C

D

D

D

D

C

D

C

D

D

B

A

C

(1)宋代手工业与商业的进一步发展;坊市制的瓦解(或城市商业突破空间限制);官府对工商业的控制减弱;维护市场正常秩序与行业整体利益的需要;为应付官府各种封建义务,减轻行户的负担。

(2)积极作用:推动了工商业发展,有利于中世纪欧洲城市的兴起和市民阶层的壮大;有利于维护市场稳定,规范行业生产和行业的垄断或发展;兼有教化、慈善和社交功能,对强化基层社会治理起到推动作用。消极作用:控制严密,压抑了工商业的活力;否定对财富的追求,不利于人文精神的发展;反对竞争与创新,不能适应中世纪后期资本主义萌芽的要求。

(1)“大一统” 信仰的政道传统;承继华夏文化的正统观念;中华民族共同体意识。

(2)发展和完善了 “因俗而治” 的民族政策;促进了北方经济开发和南北交流;促进了民族大交融;将边疆紧密地纳入中央,巩固了统一多民族国家;推动国家治理方式完善,维护国家主权。

(3)政治上,政治实体衔接有序,均未因外力打击而中断,形成一脉相承的政治谱系。经济上,历代先民在农业上精耕细作,在生产力水平上长期领先,创造出发达的农耕文明。思想上,从天人合一到百家争鸣再到儒家思想居于正统,礼乐文化和人文根脉弦歌不绝,创造了辉煌灿烂的中华文化。文字上,由甲骨文到金文、篆书、隶书、楷书,由繁体到简体,字形构造总是以象形、指事、会意、形声为共同原则。地理空间上,中华文明以中原为枢纽,既保有各地区自身特色,又体现出一体化的发展趋势,在统一基础上使国家与社会治理达到了较高水准;相对封闭的地理环境,周边文明发展相对落后。

(1)北方防御区:北宋在北方面临着辽、西夏的军事威胁等现实因素;京畿核心区:北宋都城在开封,巩固统治需要等政治因素;南方边远区:距离都城远,交通不便等自然地理因素;东南供馈区:经济重心南移,江淮地区自然地理条件优越,粮食丰盈,工商业发达等综合因素。

(2)各区域功能分工明确;差异明显;重心偏向北方;以首都为中心;呈环状(半环状)分布,体现中央集权特征;与理想政治地理结构有差距,如缺失半环边远区,防御区与供馈区不能直接联系。

(1)相对和平的环境;农具的改进;耕作技术的进步;庄园制的推广。

(2)增加了社会财富;推动了商品经济发展;有利于城市兴起;导致农奴的人身依附关系减弱(有利于农奴的解放);刺激了人口增加,改变了人口分布,为黑死病的流行埋下了隐患;使农村中反封建因素增多;推动了欧洲文明的进步。

(3)庄园经济自给自足性削弱;商品化趋势不断增强;土地面积逐渐扩大。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1. 安南国王在顺治十七年(1660年)“奉表投诚,附贡方物”,但是一直拖延不交明朝敕印,康熙五年(1666年)再次请贡时,礼部奏令安南“速将伪敕印送京,准其入贡。否则,绝其来使”,安南只得照清朝的要求去做。清朝的上述举措意在()

A. 树立包容开放的对外形象 B. 彰显清王朝统治的合法性

C. 规范与安南间的商贸秩序 D. 维护闭关自守的对外政策

2. 《上海法租界史》记载:19世纪60年代初,上海“地皮价格抬得很高,最初每亩地卖二百两已经被认为很贵了,现在即使卖一千两百两,买主还是争先恐后。在法租界,有几位老租地人,像比索内和亚当森先生,对四千两的出价也拒绝卖出”。考察和研究这一现象,应该关注()

A. 《北京条约》的签署 B. 太平军在江浙的军事行动

C. 世界市场的最终形成 D. 上海外贸中心地位的确立

3. 如图为元朝中国对外联系的交通分布概况。这一时期()

A. 是“海上丝绸之路”巅峰 B. 造纸术意外传到阿拉伯地区

C. 蒙古西征促进了交通发展 D. 急递铺便利了民间商业活动

4. 早期的东罗马帝国皇帝开始赋予执事官一些特殊的权力。执事官拥有庞大的下属机构,对地方官员进行监督,并且“不论各省区发生任何情况,只要他们认为重要,需要汇报,就立刻上报给皇帝和执事官”。执事官制度是4—6世纪罗马国家形态向拜占庭国家形态转变的催化剂。上述材料旨在说明()

A. 执政官在罗马共和国政治建设中的地位

B. 执事官制度形成于东罗马帝国时期

C. 执事官在东罗马帝国政治生态中的作用

D. 执政官的主要职责是担任军事统帅

5. 棉纺织业的故乡是印度。然而,据统计,在1664年,印度每季度主要由英国东印度公司进口的棉纺织总量达到100万件,总值是公司进口全部外来品总额的73%,在工业革命前,印度棉纺织品从英国的进口量上升到了150万件之多,其占东印度公司进口总额的比例也达到了83%。材料主要说明()

A. 棉纺织业是英国的新兴行业 B. 英国人非常喜欢棉纺织品

C. 东印度公司垄断棉纺织贸易 D. 市场需求促进了技术进步

6. 下图所示是美国学者克罗斯比《哥伦布大交换》一书的目录,从中可以看出,作者重在强调()

A. 美洲对全球发展的重大贡献 B. 新旧大陆文明的碰撞与冲突

C. 疫病对人类社会的重大危害 D. 生态环境视角下的历史解读

7. 如表作为直接论据,可用来探究的论题是()

美国与西欧对苏联、东欧国家贸易出口额比较(单位:百万美元)

A. 马歇尔计划的出台及其历史背景 B. 两极格局与西方国家滞胀的根源

C. 世界贸易与布雷顿森林体系形成 D. 欧洲市场与资本主义阵营的分化

8. 1983年10月,中共中央、国务院发出《关于实行政社分开建立乡政府的通知》,全国展开恢复建立乡政权的工作。到1984年底,撤社建乡工作基本完成。撤社建乡旨在()

A. 精简政府机构以提高治理效率

B. 推进农村基层民主政治建设

C. 建立融合发展的新型城乡关系

D. 保障和推动农村的各项改革

9. 唐中期以后,朝廷往往会给地方权力较大的节度使加衔“同中书门下平章事”,并称其为“使相”。唐肃宗继位后,时任朔方节度使的郭子仪因勤王有功,就被加衔为兵部尚书、同中书门下平章事,负责中央政府的军事工作。“使相”的设立旨在()

A. 安抚笼络节度使 B. 维护国家统一

C进一步加强皇权 D. 提高行政效率

10. 下表是16-17世纪中期西欧以白银计价的小麦价格指数变化(每一数据为前后20年的平均价格,以1510年价格指数为100)。据下表可知,当时西欧()

时间 价格指数 时间 价格指数

1510年 100 1590年 500

1530年 130 1610年 650

1550年 250 1630年 800

1570年 400 1650年 900

A. 早期殖民扩张引发商业革命 B. 资本主义发展受到严重阻碍

C. 封建领主经济实力得到提升 D. 传统的经济关系发生变化

11. 1984年,湖南省文物考古研究所对高坎垅遗址进行了部分挖掘,墓中随葬器物的数量、种类、质地有所不同,随葬品大部分是实用陶器,陶器轮制,器体高大厚重,主要器形有簋、碗、盆、豆、瓮、釜、罐等。据此可推知,该遗址()

A. 具备了早期国家的特点 B. 具有较理想的农耕环境

C陶器制作水平日臻成熟 D. 社会动员组织能力强大

12. 11世纪时,英王威廉一世分封给臣属的领地数量远少于王室,且分散各地。而他自己私人土地约占英国耕地面积的1/7至1/5。这可用于说明当时英国()

A教会绝对权威受到挑战 B. 封君封臣制度日益瓦解

C. 地方势力的权力被分散 D. 相对强大的王权的形成

13. 晚商时期,黄河中下游地区考古遗址中出现家马,主要被用于牺牲、战争和交通;至迟在战国秦汉时期,马已经成为六畜之首。有学者对成书于这一时代的《尔雅·释畜》中“六畜”类汉字进行量化统计:共109个汉字,马的各种专名51个,牛18个,猪13个,羊11个,犬10个,鸡6个。马的不同颜色就有16个专名。这反映出当时()

A. 劳作方式发生变化 B. 战争样式出现根本变革

C. 驰道网络基本形成 D. 马在中原获得文化接纳

14. 下图为1913年以来钱病鹤所绘组画《老猿百态》中的《义旗所指,矢集独夫》。对作者表达的主题理解准确的是()

A. 二次革命得到社会响应 B. 恢复帝制引发社会愤怒

C. 袁世凯窃取革命的果实 D. 革命武装力量准备充足

15. 1858年,清政府在上海与英法就税则谈判时,西欧其他国家即向清政府发出照会,提出了订约的要求。奕 认为:这些国家依附在英、法、美三国名下通商,“中国未忍驱逐,已属格外邀恩”。如果这些国家效法英、法、美三国,意图换约,“必当严行拒绝,以杜要求”。这一事件表明当时的清政府()

A. 依旧秉持天朝上国观念 B. 外交体制逐渐近代化

C. 努力维护国家主权完整 D. 主动对列强实行开放

16. 垂拱二年(686年),武则天下令置甌,“以收天下表疏”,并成立甌院,设知匦使,“阅其书奏,然后投之”,如“知朝廷得失,军国利害,……不得壅滞”。天宝元年(742年),陈留尉李揆,“献书阙下,诏中书试文章,擢拜右拾遗”。唐代投甄制度()

A. 促进科举制趋于完善 B. 为国家选拔了大量人才

C. 有助于匡正时政之弊 D. 埋下了地方势大的隐患

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一在唐代,一个行业在同城中分别归于各市管理。到宋代时,由于官府的约制与商业的独占都发生了困难,行业组织的作用需要加强。于是,一个城市同一行业就只有一个统一的组织——行(或称团、团行),“行制”从此代替了“市制”。行既是某一批发单位的名称,又是某类商品行业组织的名称,分散在城内各处的零售铺户和批发商人都加入这个行。各行各业都有显著的传统服饰、贩卖形式和习用的行话。行的首领——行老、行头,由官府批准,应付官府的“行户祗应”(以低价向官府供应物品,在行户之间分担),同时,还有权掌握买卖的价格,检查商品的质量和校验度量衡器具等。

——摘编自吴慧《中国古代商业》

材料二行会是中世纪欧洲城市最主要的经济组织,分为商人行会和手工业行会两种。商人行会可追溯到11世纪,主要职能是为它的成员维持对当地市场的垄断,保持一个稳定、没有竞争的经济制度。稍晚的手工业行会要求产品的价格和工资一致;禁止下班后继续工作;详细规定生产的方法和原材料质量;甚至禁止任何新的发明创造,除非同行都能采纳并使用。另外,行会还担负着宗教协会、慈善团体和社交俱乐部的作用。受基督教影响,行会的经济理论甚至还带有某些禁欲主义的色彩,认为财富是对灵魂得福的一种阻碍。但随着中世纪后期新的经济因素的形成与发展,行会制度连同它的理念最终走向消解。

——摘编自[美]爱德华·麦克诺尔·伯恩斯等著《世界文明史(下卷)》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述宋代“行制”形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,对欧洲行会制度进行简要评价。

18. 阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一“大一统”并不是简单的政治一统,而应该看作天人的一统,也就是德礼和刑政,由此构成中华文明历世不衰的政道传统。尽管历史上无数次改朝换代,但后来的胜利者往往都会承认前一王朝在政治上与文化上的合法性。历史上少数民族政权多有侵扰乃至统治中国(中原王朝),但最终不分夷夏,都融入中华民族共同体意识的洪流当中。

——摘编自郭晓东《中华文明何以赓续不已》

材料二历史地看,原处于边疆地区的各少数民族在与中原地区的交往中努力吸收其他民族的先进文化,努力寻求政治、经济、文化等方面改革,从而形成了推动社会进步的强大内在驱动力。边疆社会发展与中原地区发展差距逐渐缩小并趋于平衡,而新的统一的条件则在不断缩小差距的过程中越来越成熟,最终实现新的更高层次的统一。

——摘编自向燕南《辽金西夏对于统一多民族国家发展的贡献》

材料三清代,边疆在空间划分上呈现出从界线模糊到边界清晰的特征,在治理上呈现出从拱卫中央、维护统治到维护“国家主权完整”目标的转移,从而完成从“天下”到近代“国家”的转变,其边疆治理呈现出陆海兼顾的企图以及维护国家主权的倾向。

——摘编自吴曼《从“天下”到国家:清代的边界与边疆治理》

材料四突出的连续性是中华文明最为鲜明且最为基础的特质。进而言之,历史的连续性并非仅指线性维度上的连绵不绝,实际上具有极为广泛而深刻的含义:独特的地理气候是中华文明突出连续性的自然基础,稳定的空间规模是中华文明突出连续性的生长保障,厚重的文化积累是中华文明突出连续性的内在支撑,深沉的历史精神是中华文明突出连续性的核心品格。只有从历史连续性来认识中国,才能理解真正的中国。

——摘编自王学斌《中华文明源远流长的连续性》

(1)概括材料一中“中华文明何以赓续不已”的原因。

(2)根据材料二、三,说明古代中国少数民族政权的历史贡献。

(3)根据材料四,简述“从历史连续性来认识中国”的史实依据。

19. 阅读材料,回答问题

北宋政治地理结构

如图所示,北宋的政治地理结构,是由首都(点A)向外辐射的模式,由京畿核心区(内圆1)至东南供馈区(半圆环2)和北方防御区(半圆环3),再到南方边远区(半圆环4)如果在3之外补上半圆环5,这个模式,就比较符合上古以来理想中“五百里甸服、五百里侯服、五百里绥服、五百里荒服”的均匀辐射的圈层式的政治地理结构。但是北宋的这一模式的重心偏向北方,实际上并不存在半圆环5,区域3也不能与区域2直接联系。

——据余蔚《两宋政治地理格局比较》

(1)概括指出图1中各分区形成的主要因素。

(2)结合材料说明北宋政治地理结构分区的特点。

20. 阅读材料,完成下列要求

材料一在一个相对和平的环境下,随着庄园的发展,出现了一种改良的新式轮犁。至8世纪晚期,西欧出现了极具重大意义的改变,即由原来的二圃制转变为三圃制。1050年至 1350年,欧洲人口增加了3倍。西欧人口的急剧增加,给有序的社会带来了巨大的压力,其中对封闭的和自给自足的庄园经济压力尤甚。

——摘编自赵立行《中世纪西欧庄园人口变动与商业复兴基础的形成》

材料二欧洲中世纪盛期(11—13世纪)的拓殖运动是一场持久、广泛的移民拓边活动,它与城市的兴起成为这一时期最为瞩目的经济活动。“这场拓殖运动最后覆盖了将近 100万平方公里的地域,这个面积使耕地数量翻了一番。”随着生产资料的增加,土地的产出也增加了,而且变得更加丰富了。在拓殖过程中,一些有头脑的封建领主招徕移民兴办市场。1120年,图林根公爵康拉德从各地招徕商人,准备创建市场。英国在 1100—1300年,大约建立了140座新城市,其中在1170—1250年出现得最多。

——摘编自郑崧《中世纪欧洲的“边疆运动”》

(1)根据材料一,简析11——14世纪欧洲人口增长原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析欧洲中世纪盛期拓殖运动的影响。

(3)综合上述材料,概括11—14世纪欧洲庄园经济发展的趋势。

B

B

C

C

D

D

D

D

C

D

C

D

D

B

A

C

(1)宋代手工业与商业的进一步发展;坊市制的瓦解(或城市商业突破空间限制);官府对工商业的控制减弱;维护市场正常秩序与行业整体利益的需要;为应付官府各种封建义务,减轻行户的负担。

(2)积极作用:推动了工商业发展,有利于中世纪欧洲城市的兴起和市民阶层的壮大;有利于维护市场稳定,规范行业生产和行业的垄断或发展;兼有教化、慈善和社交功能,对强化基层社会治理起到推动作用。消极作用:控制严密,压抑了工商业的活力;否定对财富的追求,不利于人文精神的发展;反对竞争与创新,不能适应中世纪后期资本主义萌芽的要求。

(1)“大一统” 信仰的政道传统;承继华夏文化的正统观念;中华民族共同体意识。

(2)发展和完善了 “因俗而治” 的民族政策;促进了北方经济开发和南北交流;促进了民族大交融;将边疆紧密地纳入中央,巩固了统一多民族国家;推动国家治理方式完善,维护国家主权。

(3)政治上,政治实体衔接有序,均未因外力打击而中断,形成一脉相承的政治谱系。经济上,历代先民在农业上精耕细作,在生产力水平上长期领先,创造出发达的农耕文明。思想上,从天人合一到百家争鸣再到儒家思想居于正统,礼乐文化和人文根脉弦歌不绝,创造了辉煌灿烂的中华文化。文字上,由甲骨文到金文、篆书、隶书、楷书,由繁体到简体,字形构造总是以象形、指事、会意、形声为共同原则。地理空间上,中华文明以中原为枢纽,既保有各地区自身特色,又体现出一体化的发展趋势,在统一基础上使国家与社会治理达到了较高水准;相对封闭的地理环境,周边文明发展相对落后。

(1)北方防御区:北宋在北方面临着辽、西夏的军事威胁等现实因素;京畿核心区:北宋都城在开封,巩固统治需要等政治因素;南方边远区:距离都城远,交通不便等自然地理因素;东南供馈区:经济重心南移,江淮地区自然地理条件优越,粮食丰盈,工商业发达等综合因素。

(2)各区域功能分工明确;差异明显;重心偏向北方;以首都为中心;呈环状(半环状)分布,体现中央集权特征;与理想政治地理结构有差距,如缺失半环边远区,防御区与供馈区不能直接联系。

(1)相对和平的环境;农具的改进;耕作技术的进步;庄园制的推广。

(2)增加了社会财富;推动了商品经济发展;有利于城市兴起;导致农奴的人身依附关系减弱(有利于农奴的解放);刺激了人口增加,改变了人口分布,为黑死病的流行埋下了隐患;使农村中反封建因素增多;推动了欧洲文明的进步。

(3)庄园经济自给自足性削弱;商品化趋势不断增强;土地面积逐渐扩大。