25.1比例线段 教学设计(表格式)冀教版数学九年级上册

文档属性

| 名称 | 25.1比例线段 教学设计(表格式)冀教版数学九年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-20 07:54:28 | ||

图片预览

文档简介

25.1 比例线段

课题 比例线段 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P58-61

教学目标 1.掌握比例线段、比例中项的概念及比例的基本性质. 2.会求两条线段的比及判断四条线段是否成比例. 3.知道黄金分割的意义及其中的文化价值.

教学重难点 重点:理解线段的比与成比例线段的概念及求解. 难点:应用比例的基本性质进行比例变形.

教学准备 多媒体课件

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.创设情景,导入新课 你能在下面图形中找出形状相同的图形吗? 教师活动:对于上面我们给出的几组图形,形状相同的图形有什么不同吗? 学生活动:大小不同. 教师活动:大小不同的两个图形我们应该怎样得到呢? 学生活动:通过图形之间的放大或者缩小得到另一个图形. 教师活动:图形上相应的线段关系又如何呢? 学生活动:放大或缩小的同时图形上相应的线段也被放大或缩小. 教师活动:这样对于形状相同而大小不同的两个图形,我们可以用相应线段长度的比来描述图形的大小关系. 通过生活中常见的实物图片和图形,引发学生进行对比和思考,这样能激发学生学习的兴趣,从而开始愉快的一节课.

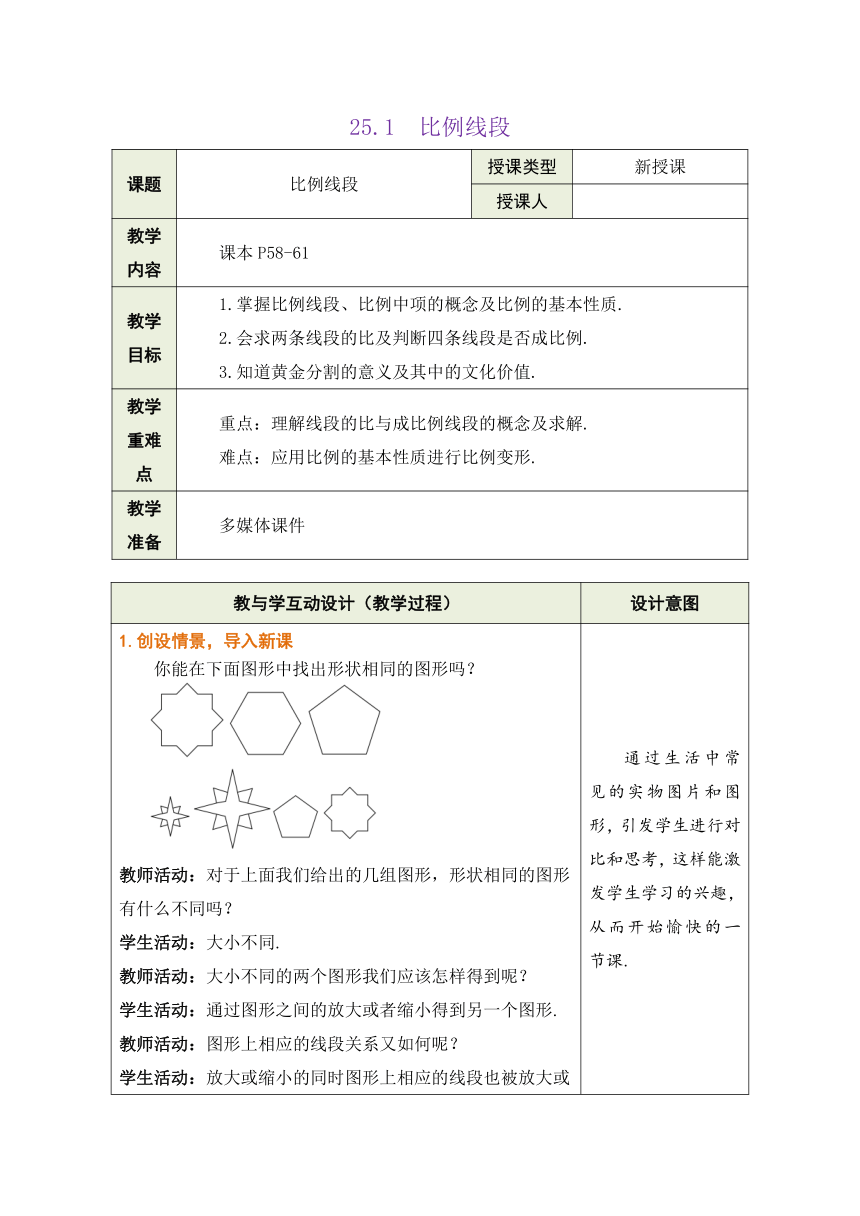

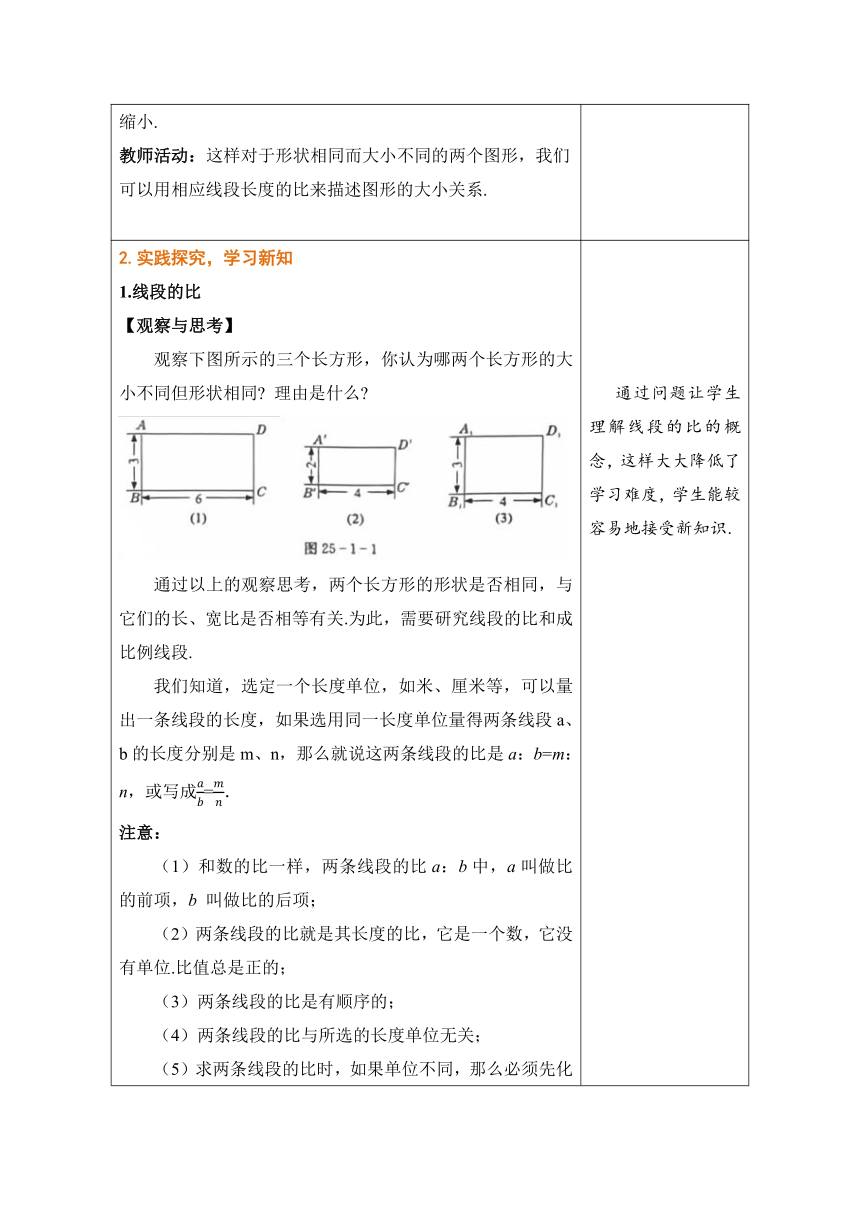

2.实践探究,学习新知 1.线段的比 【观察与思考】 观察下图所示的三个长方形,你认为哪两个长方形的大小不同但形状相同 理由是什么 通过以上的观察思考,两个长方形的形状是否相同,与它们的长、宽比是否相等有关.为此,需要研究线段的比和成比例线段. 我们知道,选定一个长度单位,如米、厘米等,可以量出一条线段的长度,如果选用同一长度单位量得两条线段a、b的长度分别是m、n,那么就说这两条线段的比是a:b=m:n,或写成=. 注意: (1)和数的比一样,两条线段的比a:b中,a叫做比的前项,b叫做比的后项; (2)两条线段的比就是其长度的比,它是一个数,它没有单位.比值总是正的; (3)两条线段的比是有顺序的; (4)两条线段的比与所选的长度单位无关; (5)求两条线段的比时,如果单位不同,那么必须先化成同一单位,再求它们的比. 【探究】 图1 回答下列问题: (1)求线段AB,AD,EF,EH的长度. (2)分别计算,,,的值,你发现了什么? 学生活动:独立完成第1小题,然后小组讨论第2小题,让小组代表发表本小组的见解. 学生活动:通过计算得到,. 教师活动:这样的线段有什么专有名称? 学生活动:这样的线段我们把它叫做成比例线段. 教师活动:在四条线段a,b,c,d中,如果a与b的比等于c与d的比,即,我们就把这四条线段叫做成比例线段,简称比例线段. 由此可知AB,EF,AD,EH是成比例线段,AB,AD,EF,EH也是成比例线段. 注意:四条线段成比例与这四条线段的排列顺序有关. 2.比例的基本性质 教师活动:如果线段a,b,c,d成比例,即,那么ad=bc 吗? 学生活动:由等式的基本性质,在两边同乘以bd,得ad=bc. 教师活动:反之,如果线段a,b,c,d满足ad=bc,那么这四条线段成比例吗? 学生活动:成比例. 由教师补充,由等积式得到比例式时要注意a,b,c,d都不等于0. 教师活动: 比例的基本性质:(1)如果,那么ad=bc; (2)如果ad=bc,那么(b,d≠0). 如果=,即b2=ac,那么b叫做a,c的比例中项. 【一起探究】 3.等比性质 (1)如果==,那么=________. (2)如果==,那么=成立吗? (3)如果==…=(b+d+…+n≠0),那么=成立吗? 探究得: 事实上若设==…==k则有a=kb,c=kd,···,m=kn. 所以a+c+···+m=kb+kd+···kn+=k(b+d+···+n). 因为b+d+···+n≠0,所以(b+d+…+n≠0), =k , =. 我们把这条性质叫做比例的等比性质. 师生活动:学生分析题意,并写出证明过程,教师巡回指导,让学生学会“举一反三”,灵活运用相关的知识,查看学生的自学能力. 4.黄金分割 问题: 如图2所示,已知线段AB=a,点C在AB上. 图2 当时,线段AC的长是多少 解:设AC=x,则BC=a-x. ∵ ,∴ , ∴ 建立关于x的方程x2+ax-a2=0, 解得x=. ∵ AC的长为正数,∴ AC=.618a. 总结:在线段AB上有一点C,如果点C把AB分成的两条线段AC和BC满足 ,那么称线段AB被点C黄金分割,点C称为线段AB的黄金分割点,称为黄金比. 每条线段上的黄金分割点都有两个. 通过问题让学生理解线段的比的概念,这样大大降低了学习难度,学生能较容易地接受新知识. 通过图形各边的比引出比例线段的定义. 以问题的形式引导学生思考,加深对比例的基本性质的理解和掌握. 本环节难度层层加大,目的是让学生加强对新知的理解,同时介绍一种方法——引入比值k,利用这种方法,可以将比例的大部分性质加以证明. 黄金分割

3.学以致用,应用新知 考点1 线段的比 练习1 在比例尺为1:10 000 000的地图上,A,B 两城市之间的距离为5 cm,则这两城市之间的实际距离为( ) A.0.5 cm B.5 km C.50 km D.500 km 答案:D 变式训练1 根据下列条件,求a∶b的值. (1)4a=5b;(2) . 解:(1)∵ 4a=5b,∴. (2)∵,∴ 8a=7b,∴. 考点2 成比例线段 练习2 判断下列线段a,b,c,d是否为成比例线段. (1)a=4,b=6,c=5,d=10; (2)a=2,b=,c=2,d=5. 解:(1)∵,, ∴, ∴ 线段a,b,c,d不是成比例线段. ∵, ∴, ∴线段a,b,c,d是成比例线段. 变式训练2 已知线段a,b,c,d成比例,且a=3b,c=12 cm,则线段d的长为( ) A.4 cm B.6 cm C.9 cm D.36 cm 答案:A 考点3 比例的性质 练习3 在△ABC与△DEF中,已知,且△ABC的周长为18,求△DEF的周长. 解:∵, ∴ , ∴ 4(AB+BC+CA)=3(DE+EF+FD), 即DE+EF+FD=(AB+BC+CA). 又∵△ABC的周长为18,即AB+BC+CA=18, ∴ DE+EF+FD=(AB+BC+CA)=24, ∴ △DEF的周长为24. 变式训练3 已知,则的值是______. 答案: 考点4 黄金分割 练习4 符合黄金分割比例形式的图形很容易使人产生视觉上的美感.如图所示的五角星中,AD=BC,且C、D两点都是AB的黄金分割点,若CD=2,求AB的长. 解:∵C、D两点都是AB的黄金分割点, ∴AC=,BD=AB, ∴AC+BD=(-1)AB, 即AB+CD=(-1)AB, ∵CD=2, ∴AB=2. 变式训练4 C是AB的黄金分割点,AC>BC,若AB=10 cm,则AC=________cm.(结果精确到0.1) 答案:6.2 巩固求比例线段的方法,加深对所学知识的理解,提高学生知识的综合运用能力.

4.随堂训练,巩固新知 1.若两地的实际距离为300 km,图上距离为3 cm,则这张地图的比例尺为( ) A.1 000 000:1 B.10 000 000:1 C.1:1 000 000 D.1:10 000 000 答案:D 2.下列四条线段中,不能成比例的是( ) A.a=3,b=6,c=4,d=8 B.a=1,b=,c=2,d= C.a=4,b=6,c=5,d=10 D.a=2,b=,c=,d=2 答案:C 3.已知点C是线段AB的黄金分割点,且AC>CB,则下列等式中成立的是( ) A.AB2=AC·CB B.CB2=AC·AB C.AC2=CB·AB D.AC2=2BC·AB 答案:C 4.(1)已知 ,那么______,=______. (2)如果,那么=______. (3)如果,那么______. 答案: 5.如果求m的值. 解:①当x+y+z=0时, y+z=-x,z+x=-y,x+y=-z, ∴ m为其中任何一个比值,即m==-1. ②当x+y+z≠0时, m===2. ∴ m=2或-1. 6.已知线段a=0.3 m,b=60 cm,c=12 dm. (1)求线段a与线段b的比; (2)如果线段a,b,c,d成比例,求线段d的长. 解:(1)∵ a=0.3 m=30 cm,b=60 cm, ∴ a∶b=30∶60=1∶2. (2)∵线段a,b,c,d成比例, ∴ . ∵ c=12 dm=120 cm, ∴ ,∴d=240 cm. 7.已知a,b,c是△ABC的三边,满足,且a+b+c=12,请你探索△ABC的形状. 解:设=k可得a=3k-4,b=2k-3,c=4k-8, 代入a+b+c=12,得9k-15=12,解得k=3, 则a=5,b=3,c=4,∴b2+c2=a2,即△ABC为直角三角形. 知识的综合运用,通过本环节的学习,让学生巩固所学知识.

5.课堂小结,自我完善 本节课所学知识:一元二次方程的应用—增长率的问题. 通过学生自我反思、小组交流、引导学生自主完成对本节重要知识技能和思想方法的小结.

6.布置作业 课本P61习题A组,B组 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高计算能力和做题效率.

板书设计 25.1 比例线段 成比例线段:在四条线段a,b,c,d中,如果a与b的比等于c与d的比,即,我们就把这四条线段叫做成比例线段,简称比例线段. 比例的基本性质:(1)如果,那么ad=bc; (2)如果ad=bc,那么(b,d≠0). 比例的等比性质:如果==…=(b+d+…+n≠0),那么=. 提纲掣领,重点突出.

教后反思 在教学中,不仅要求学生掌握抽象的数学结论,更应注重学生的“发现”意识,引导学生参与探讨知识的形成过程.尽量挖掘学生的潜能,能让学生通过努力,自己解决问题,这一教学过程,让学生通过计算、观察、发现、自学的方式,使学生在自己探索中学习知识,发现知识,并通过讨论,说出判断两个比能否组成比例的依据,促进了学生学习的顺利进行. 反思,更进一步提升.

课题 比例线段 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P58-61

教学目标 1.掌握比例线段、比例中项的概念及比例的基本性质. 2.会求两条线段的比及判断四条线段是否成比例. 3.知道黄金分割的意义及其中的文化价值.

教学重难点 重点:理解线段的比与成比例线段的概念及求解. 难点:应用比例的基本性质进行比例变形.

教学准备 多媒体课件

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.创设情景,导入新课 你能在下面图形中找出形状相同的图形吗? 教师活动:对于上面我们给出的几组图形,形状相同的图形有什么不同吗? 学生活动:大小不同. 教师活动:大小不同的两个图形我们应该怎样得到呢? 学生活动:通过图形之间的放大或者缩小得到另一个图形. 教师活动:图形上相应的线段关系又如何呢? 学生活动:放大或缩小的同时图形上相应的线段也被放大或缩小. 教师活动:这样对于形状相同而大小不同的两个图形,我们可以用相应线段长度的比来描述图形的大小关系. 通过生活中常见的实物图片和图形,引发学生进行对比和思考,这样能激发学生学习的兴趣,从而开始愉快的一节课.

2.实践探究,学习新知 1.线段的比 【观察与思考】 观察下图所示的三个长方形,你认为哪两个长方形的大小不同但形状相同 理由是什么 通过以上的观察思考,两个长方形的形状是否相同,与它们的长、宽比是否相等有关.为此,需要研究线段的比和成比例线段. 我们知道,选定一个长度单位,如米、厘米等,可以量出一条线段的长度,如果选用同一长度单位量得两条线段a、b的长度分别是m、n,那么就说这两条线段的比是a:b=m:n,或写成=. 注意: (1)和数的比一样,两条线段的比a:b中,a叫做比的前项,b叫做比的后项; (2)两条线段的比就是其长度的比,它是一个数,它没有单位.比值总是正的; (3)两条线段的比是有顺序的; (4)两条线段的比与所选的长度单位无关; (5)求两条线段的比时,如果单位不同,那么必须先化成同一单位,再求它们的比. 【探究】 图1 回答下列问题: (1)求线段AB,AD,EF,EH的长度. (2)分别计算,,,的值,你发现了什么? 学生活动:独立完成第1小题,然后小组讨论第2小题,让小组代表发表本小组的见解. 学生活动:通过计算得到,. 教师活动:这样的线段有什么专有名称? 学生活动:这样的线段我们把它叫做成比例线段. 教师活动:在四条线段a,b,c,d中,如果a与b的比等于c与d的比,即,我们就把这四条线段叫做成比例线段,简称比例线段. 由此可知AB,EF,AD,EH是成比例线段,AB,AD,EF,EH也是成比例线段. 注意:四条线段成比例与这四条线段的排列顺序有关. 2.比例的基本性质 教师活动:如果线段a,b,c,d成比例,即,那么ad=bc 吗? 学生活动:由等式的基本性质,在两边同乘以bd,得ad=bc. 教师活动:反之,如果线段a,b,c,d满足ad=bc,那么这四条线段成比例吗? 学生活动:成比例. 由教师补充,由等积式得到比例式时要注意a,b,c,d都不等于0. 教师活动: 比例的基本性质:(1)如果,那么ad=bc; (2)如果ad=bc,那么(b,d≠0). 如果=,即b2=ac,那么b叫做a,c的比例中项. 【一起探究】 3.等比性质 (1)如果==,那么=________. (2)如果==,那么=成立吗? (3)如果==…=(b+d+…+n≠0),那么=成立吗? 探究得: 事实上若设==…==k则有a=kb,c=kd,···,m=kn. 所以a+c+···+m=kb+kd+···kn+=k(b+d+···+n). 因为b+d+···+n≠0,所以(b+d+…+n≠0), =k , =. 我们把这条性质叫做比例的等比性质. 师生活动:学生分析题意,并写出证明过程,教师巡回指导,让学生学会“举一反三”,灵活运用相关的知识,查看学生的自学能力. 4.黄金分割 问题: 如图2所示,已知线段AB=a,点C在AB上. 图2 当时,线段AC的长是多少 解:设AC=x,则BC=a-x. ∵ ,∴ , ∴ 建立关于x的方程x2+ax-a2=0, 解得x=. ∵ AC的长为正数,∴ AC=.618a. 总结:在线段AB上有一点C,如果点C把AB分成的两条线段AC和BC满足 ,那么称线段AB被点C黄金分割,点C称为线段AB的黄金分割点,称为黄金比. 每条线段上的黄金分割点都有两个. 通过问题让学生理解线段的比的概念,这样大大降低了学习难度,学生能较容易地接受新知识. 通过图形各边的比引出比例线段的定义. 以问题的形式引导学生思考,加深对比例的基本性质的理解和掌握. 本环节难度层层加大,目的是让学生加强对新知的理解,同时介绍一种方法——引入比值k,利用这种方法,可以将比例的大部分性质加以证明. 黄金分割

3.学以致用,应用新知 考点1 线段的比 练习1 在比例尺为1:10 000 000的地图上,A,B 两城市之间的距离为5 cm,则这两城市之间的实际距离为( ) A.0.5 cm B.5 km C.50 km D.500 km 答案:D 变式训练1 根据下列条件,求a∶b的值. (1)4a=5b;(2) . 解:(1)∵ 4a=5b,∴. (2)∵,∴ 8a=7b,∴. 考点2 成比例线段 练习2 判断下列线段a,b,c,d是否为成比例线段. (1)a=4,b=6,c=5,d=10; (2)a=2,b=,c=2,d=5. 解:(1)∵,, ∴, ∴ 线段a,b,c,d不是成比例线段. ∵, ∴, ∴线段a,b,c,d是成比例线段. 变式训练2 已知线段a,b,c,d成比例,且a=3b,c=12 cm,则线段d的长为( ) A.4 cm B.6 cm C.9 cm D.36 cm 答案:A 考点3 比例的性质 练习3 在△ABC与△DEF中,已知,且△ABC的周长为18,求△DEF的周长. 解:∵, ∴ , ∴ 4(AB+BC+CA)=3(DE+EF+FD), 即DE+EF+FD=(AB+BC+CA). 又∵△ABC的周长为18,即AB+BC+CA=18, ∴ DE+EF+FD=(AB+BC+CA)=24, ∴ △DEF的周长为24. 变式训练3 已知,则的值是______. 答案: 考点4 黄金分割 练习4 符合黄金分割比例形式的图形很容易使人产生视觉上的美感.如图所示的五角星中,AD=BC,且C、D两点都是AB的黄金分割点,若CD=2,求AB的长. 解:∵C、D两点都是AB的黄金分割点, ∴AC=,BD=AB, ∴AC+BD=(-1)AB, 即AB+CD=(-1)AB, ∵CD=2, ∴AB=2. 变式训练4 C是AB的黄金分割点,AC>BC,若AB=10 cm,则AC=________cm.(结果精确到0.1) 答案:6.2 巩固求比例线段的方法,加深对所学知识的理解,提高学生知识的综合运用能力.

4.随堂训练,巩固新知 1.若两地的实际距离为300 km,图上距离为3 cm,则这张地图的比例尺为( ) A.1 000 000:1 B.10 000 000:1 C.1:1 000 000 D.1:10 000 000 答案:D 2.下列四条线段中,不能成比例的是( ) A.a=3,b=6,c=4,d=8 B.a=1,b=,c=2,d= C.a=4,b=6,c=5,d=10 D.a=2,b=,c=,d=2 答案:C 3.已知点C是线段AB的黄金分割点,且AC>CB,则下列等式中成立的是( ) A.AB2=AC·CB B.CB2=AC·AB C.AC2=CB·AB D.AC2=2BC·AB 答案:C 4.(1)已知 ,那么______,=______. (2)如果,那么=______. (3)如果,那么______. 答案: 5.如果求m的值. 解:①当x+y+z=0时, y+z=-x,z+x=-y,x+y=-z, ∴ m为其中任何一个比值,即m==-1. ②当x+y+z≠0时, m===2. ∴ m=2或-1. 6.已知线段a=0.3 m,b=60 cm,c=12 dm. (1)求线段a与线段b的比; (2)如果线段a,b,c,d成比例,求线段d的长. 解:(1)∵ a=0.3 m=30 cm,b=60 cm, ∴ a∶b=30∶60=1∶2. (2)∵线段a,b,c,d成比例, ∴ . ∵ c=12 dm=120 cm, ∴ ,∴d=240 cm. 7.已知a,b,c是△ABC的三边,满足,且a+b+c=12,请你探索△ABC的形状. 解:设=k可得a=3k-4,b=2k-3,c=4k-8, 代入a+b+c=12,得9k-15=12,解得k=3, 则a=5,b=3,c=4,∴b2+c2=a2,即△ABC为直角三角形. 知识的综合运用,通过本环节的学习,让学生巩固所学知识.

5.课堂小结,自我完善 本节课所学知识:一元二次方程的应用—增长率的问题. 通过学生自我反思、小组交流、引导学生自主完成对本节重要知识技能和思想方法的小结.

6.布置作业 课本P61习题A组,B组 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高计算能力和做题效率.

板书设计 25.1 比例线段 成比例线段:在四条线段a,b,c,d中,如果a与b的比等于c与d的比,即,我们就把这四条线段叫做成比例线段,简称比例线段. 比例的基本性质:(1)如果,那么ad=bc; (2)如果ad=bc,那么(b,d≠0). 比例的等比性质:如果==…=(b+d+…+n≠0),那么=. 提纲掣领,重点突出.

教后反思 在教学中,不仅要求学生掌握抽象的数学结论,更应注重学生的“发现”意识,引导学生参与探讨知识的形成过程.尽量挖掘学生的潜能,能让学生通过努力,自己解决问题,这一教学过程,让学生通过计算、观察、发现、自学的方式,使学生在自己探索中学习知识,发现知识,并通过讨论,说出判断两个比能否组成比例的依据,促进了学生学习的顺利进行. 反思,更进一步提升.

同课章节目录

- 第23章 数据分析

- 23.1 平均数与加权平均数

- 23.2 中位数与众数

- 23.3 方差

- 23.4 用样本估计总体

- 第24章 一元二次方程

- 24.1 一元二次方程

- 24.2 解一元二次方程

- 24.3 一元二次方程根与系数的关系

- 24.4 一元二次方程的应用

- 第25章 图形的相似

- 25.1 比例线段

- 25.2 平行线分线段成比例

- 25.3 相似三角形

- 25.4 相似三角形的判定

- 25.5 相似三角形的性质

- 25.6 相似三角形的应用

- 25.7 相似多边形和图形的位似

- 第26章 解直角三角形

- 26.1 锐角三角函数

- 26.2 锐角三角函数的计算

- 26.3 解直角三角形

- 26.4 解直角三角形的应用

- 第27章 反比例函数

- 27.1 反比例函数

- 27.2 反比例函数的图像和性质

- 27.3 反比例函数的应用

- 第28章 圆

- 28.1 圆的概念和性质

- 28.2 过三点的圆

- 28.3 圆心角和圆周角

- 28.4 垂径定理

- 28.5 弧长和扇形面积