人教版(2024)地理七年级上册第一章第三节地球的运动 第二课时 地球的公转教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版(2024)地理七年级上册第一章第三节地球的运动 第二课时 地球的公转教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 99.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-19 18:14:32 | ||

图片预览

文档简介

《地球的公转》教学设计

一、教学内容与课标要求

课题名称:《地球的公转》

教材版本与章节:人教版(2024)七年级上册第一章第三节

课程标准相应的内容要求:

1.运用模型或软件,演示地球的公转运动,说出地球的公转方向、周期。

2.结合实例,说出地球公转产生的主要自然现象及其对人们生产生活的影响。

二、设计理念

以播放挪威北角的午夜太阳的视频为引子,激发学生强烈的认知冲突及求知欲,提高学生对地球公转的学习兴趣

通过播放午夜太阳的视频,让学生深切的感受到世界上居然有如此神奇的地方:挪威竟然有几个月时间太阳整日不落。而我国主要处于北温带,昼夜现象分明,人们日出而作,日落而息。这一视频颠覆了学生的认知,可以很好的激发他们的学习兴趣。同时午夜太阳也和地球公转产生的昼夜长短变化的地理现象相契合,视频也能让学生很好的记住这一地球公转的地理现象。这样视频的播放与新课的教学自然融合,提高学生的学习兴趣。

三、学情分析

认知基础:初一的学生通对上一课时地球自转的学习,已掌握一定的学习方法,教师可以通过表格,用比较学习的方法,让学生对比分析地球自转与公转,它们的围绕中心、方向、周期、产生的地理现象。学生生活在农村,对“春耕、夏耘、秋收、冬藏”的知识有一定了解,可以较好的理解人们如何利用自然规律指导农业生产,达到对人地协调观的核心素养教育。

四、教学目标与教学重难点

(一)教学目标

1、运用地球仪,分析地球五带的划分的依据及相应范围。(区域认知)

2、理解地球公转与太阳直射点移动、昼夜昼夜长短变化、四季更替之间的逻辑关系。(综合思维)

3、了解人们如何利用地球公转的自然规律,合理安排生产生活 。(人地协调观)(二)教学重难点

教学重点:地球公转的方向、周期、产生的地理意义。

教学难点:四季豆形成与地球公转的关系。

五、教法、学法

1.演示法:用手电照射地球仪,模拟地球公转,了解太阳直射点的变化。

2、合作探究法:设计地球公转的表格,学生小组合作探究完成表格。

3、理论联系实际的方法:地球公转产生了昼夜长短的变化,结合学生生活体验加以教学。

六、教学过程

(导入新课)

(新课导入)

(视频播放)播放挪威北角午夜太阳的视频。

(激趣后抽学生作答)同学们:通过刚才的视频,大家能结合我们的生活实际,谈谈挪威北角与我们当地的昼夜长短的差别吗?

(过渡)是的,在一年之中挪威北角有好几个月的时间,太阳整天不落,黑夜犹如白昼一般,这就是那里的一道独特的自然景观——午夜太阳;而我们这里一年之中,没有哪一天太阳不西落的,每天昼夜界限分明。为什么两地有如此之大的差异 就让我们带着疑问,走进今天的新课学习---《地球的公转》,我相信大家通过学习,心中的疑问定会迎刃而解。

(板书课题:地球的公转)

新课学习

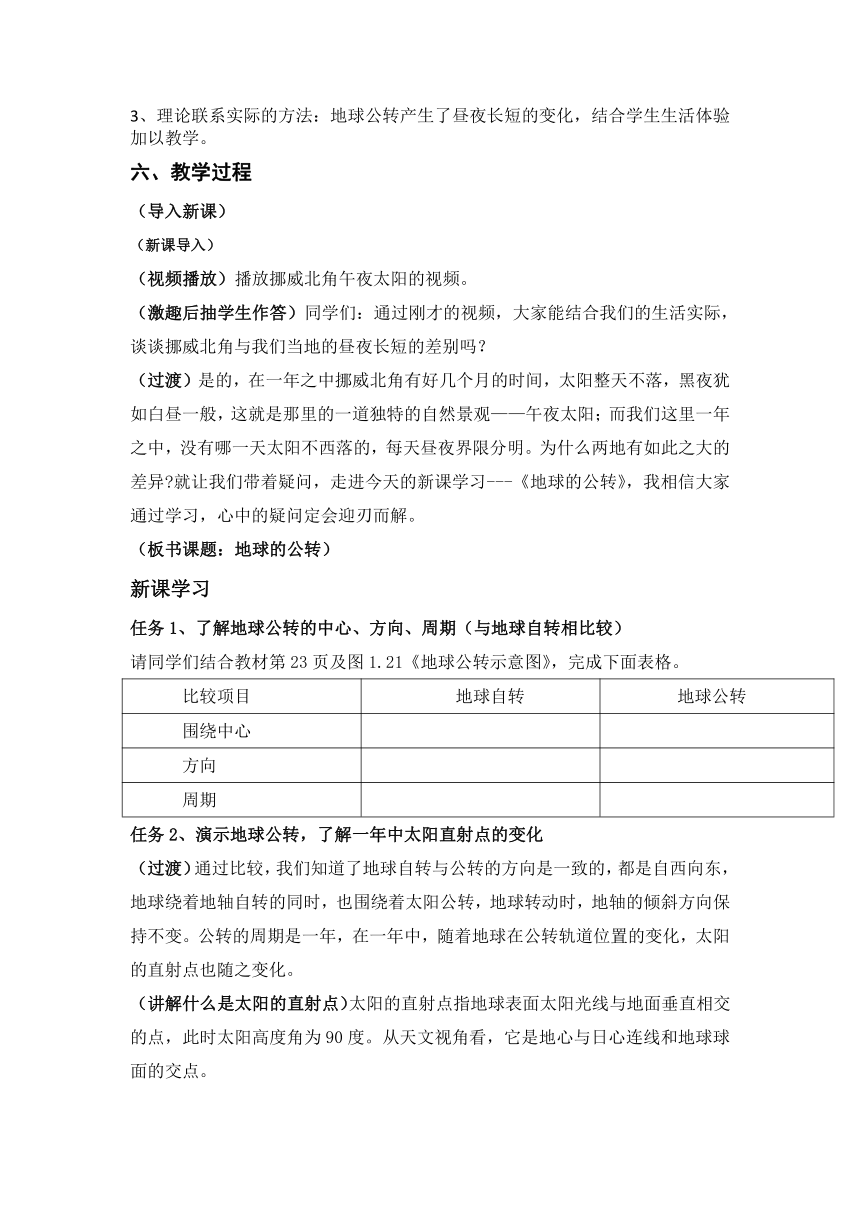

任务1、了解地球公转的中心、方向、周期(与地球自转相比较)

请同学们结合教材第23页及图1.21《地球公转示意图》,完成下面表格。

比较项目 地球自转 地球公转

围绕中心

方向

周期

任务2、演示地球公转,了解一年中太阳直射点的变化

(过渡)通过比较,我们知道了地球自转与公转的方向是一致的,都是自西向东,地球绕着地轴自转的同时,也围绕着太阳公转,地球转动时,地轴的倾斜方向保持不变。公转的周期是一年,在一年中,随着地球在公转轨道位置的变化,太阳的直射点也随之变化。

(讲解什么是太阳的直射点)太阳的直射点指地球表面太阳光线与地面垂直相交的点,此时太阳高度角为90度。从天文视角看,它是地心与日心连线和地球球面的交点。

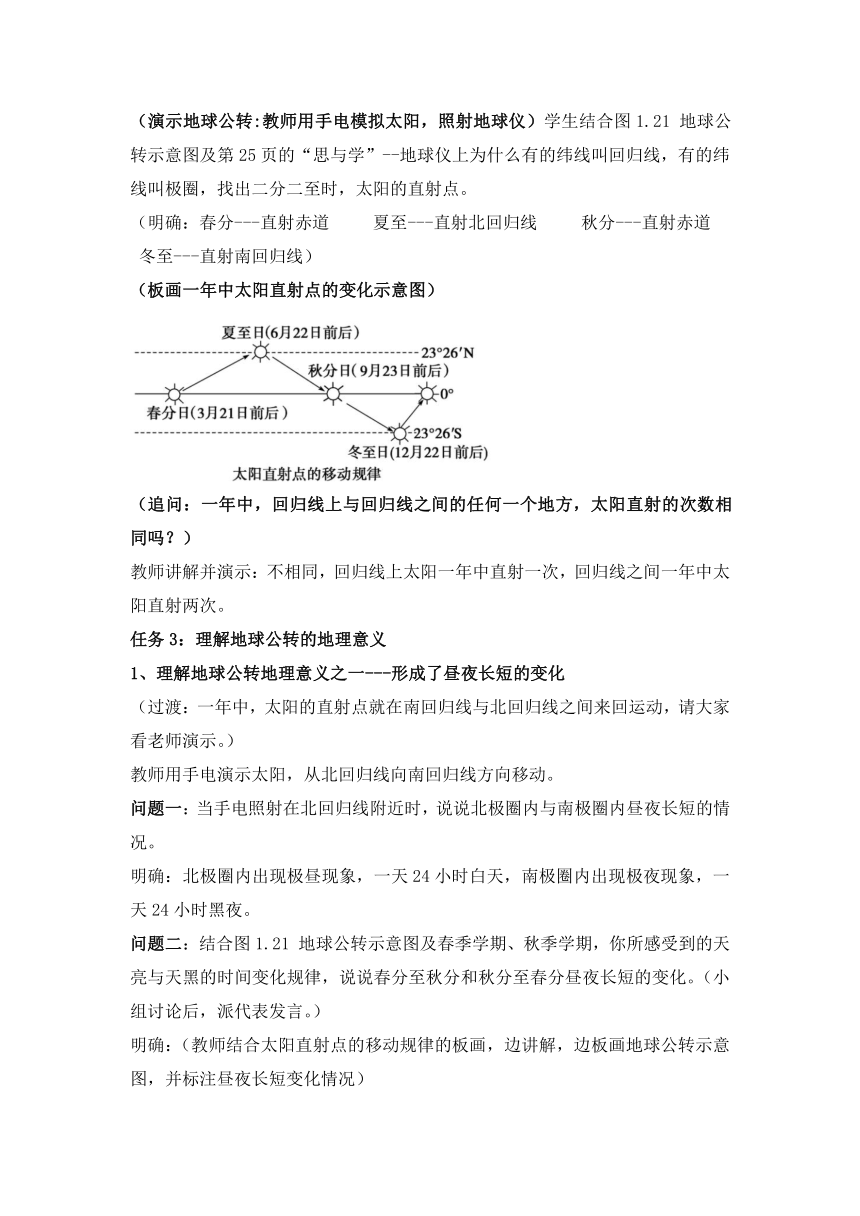

(演示地球公转:教师用手电模拟太阳,照射地球仪)学生结合图1.21 地球公转示意图及第25页的“思与学”--地球仪上为什么有的纬线叫回归线,有的纬线叫极圈,找出二分二至时,太阳的直射点。

(明确:春分---直射赤道 夏至---直射北回归线 秋分---直射赤道

冬至---直射南回归线)

(板画一年中太阳直射点的变化示意图)

(追问:一年中,回归线上与回归线之间的任何一个地方,太阳直射的次数相同吗?)

教师讲解并演示:不相同,回归线上太阳一年中直射一次,回归线之间一年中太阳直射两次。

任务3:理解地球公转的地理意义

理解地球公转地理意义之一---形成了昼夜长短的变化

(过渡:一年中,太阳的直射点就在南回归线与北回归线之间来回运动,请大家看老师演示。)

教师用手电演示太阳,从北回归线向南回归线方向移动。

问题一:当手电照射在北回归线附近时,说说北极圈内与南极圈内昼夜长短的情况。

明确:北极圈内出现极昼现象,一天24小时白天,南极圈内出现极夜现象,一天24小时黑夜。

问题二:结合图1.21 地球公转示意图及春季学期、秋季学期,你所感受到的天亮与天黑的时间变化规律,说说春分至秋分和秋分至春分昼夜长短的变化。(小组讨论后,派代表发言。)

明确:(教师结合太阳直射点的移动规律的板画,边讲解,边板画地球公转示意图,并标注昼夜长短变化情况)

、春分至秋分,太阳的直射点在北半球,北半球昼长夜短;秋分至春分,太阳的直射点在南半球,北半球昼短夜长。

、春分时,太阳直射赤道,昼夜平分,这天以后,昼渐长,夜渐短,夏至时,昼最长,夜最短,夏至以后,昼渐短,夜渐长,到秋分时,昼夜等长。秋分以后,昼继续变短,夜继续变长,到冬至时,昼最短,夜最长。冬至以后,昼渐长,夜渐短,到春分时,昼夜平分。

、夏至至冬至,北半球白昼从最长逐渐变得最短,冬至至夏至,北半球白昼从最短逐渐变得最长。

理解地球公转地理意义之二---形成了四季和五带

(过渡:一年中,太阳的直射点就在南北回归线之间来回移动,于是形成了昼夜长短的变化。请大家结合课本第26页的“活动”,看老师演示地球公转。)

教师用灯泡演示太阳,使地球仪围绕灯泡光源缓慢移动,移动时,地轴倾斜的方向保持不变。

问题一:当移动到B位置时 ,北半球处于哪个季节?(结合地理图册中四个节气太阳高度角的示意图)

明确:移动到B位置时,此时正是北半球的夏至,太阳高度角最大,受热面积最小,光热集中,获得太阳光热最多,直射点移动到B位置附近时,北半球是一年中获得光热最多的时候,所以6、7、8月是北半球的夏季。

问题二:当移动到D位置时 ,北半球处于哪个季节?

明确:当移动到D位置时,此时正是北半球的冬至,太阳高度角最小,受热面积最大,斜射得很厉害,光热分散,获得太阳光热最少。所以12、1、2月是北半球的冬季。

问题三:请大家将南北半球的四季的月份列出,看看四季一样吗?

(学生以学习小组为单位活动,后派代表发言,教师小结并板书)

明确:南北半球季节不一致,春秋季相反,夏冬季相反。

北半球 南半球

春季:3、4、5月-------------- 秋季

夏季:6、7、8月-------------- 冬季

秋季:9、10、11月------------ 春季

冬季:12、1、2月----------- 夏季

(过渡:季节的变换在中纬度地区表现最为明显。我国绝大部分地区位于中纬度地区,我们也能明显感受到春天百花齐放,夏天烈日炎炎,秋天层林尽染,冬天天寒地冻。但在地球的某些地方,四季度变化却并不明显,请结合图1.23 地球上的五带图,看看四季变化不明显的是那些带?)

(抽学生回答)

问题四:地球上有哪五带?是怎么划分的?

明确:热带、北温带、北寒带、南温带、南寒带。分界线为南北回归线和南北极圈。具体来说,南北回归线之间为热带,北回归线至北极圈之间为北温带,北极圈以内为北寒带,南回归线至南极圈之间为南温带,南极圈以内为南寒带。只有极圈以内才会出现极昼极夜现象。

(小结:一年之中,太阳的直射点就在南北回归线之间来回运动,所以热带终年炎热,温带,太阳终年斜射,四季变化明显,寒带太阳斜射得厉害,甚至有时连斜射都没有,出现极夜现象,故终年寒冷。)

课堂总结

本节课我们重点学习了什么是地球公转,了解了地球公转的中心,方向、周期,及地球公转产生的昼夜长短的变化,四季和五带的形成的地理意义。通过学习,也让我们懂得了挪威北角的午夜太阳奥秘。同学们,让我们时刻保持一颗好奇之心,去探索更多的科学奥秘。

板书设计

地球的公转

公转中心:太阳

公转方向:自西向东

公转周期:一年

产生的地理意义:昼夜长短的变化、四季的形成、五带的划分

课堂检测

地球公转的方向是( )

自西向东 B、自东向西 C、自南向北 D、自北向南

地球公转的周期是( )

一天 B、一个月 C、一年 D、两年

关于地球公转的地理意义,说法正确的是( )

A、产生了昼夜更替现象 B 、产生了时间的差异

C、产生了昼夜长短的变化 D、形成了节气

4、当我国处于夏季时,澳大利亚处于( )季

A、春 B、夏 C、秋 D、冬

5、下列说法正确的是( )

A、春分至夏至,昼渐短,夜渐长 B、秋分时,太阳直射南回归线

C、冬至至春分,昼渐长,夜渐短 D 、南回归线与南极圈之间时南寒带

一、教学内容与课标要求

课题名称:《地球的公转》

教材版本与章节:人教版(2024)七年级上册第一章第三节

课程标准相应的内容要求:

1.运用模型或软件,演示地球的公转运动,说出地球的公转方向、周期。

2.结合实例,说出地球公转产生的主要自然现象及其对人们生产生活的影响。

二、设计理念

以播放挪威北角的午夜太阳的视频为引子,激发学生强烈的认知冲突及求知欲,提高学生对地球公转的学习兴趣

通过播放午夜太阳的视频,让学生深切的感受到世界上居然有如此神奇的地方:挪威竟然有几个月时间太阳整日不落。而我国主要处于北温带,昼夜现象分明,人们日出而作,日落而息。这一视频颠覆了学生的认知,可以很好的激发他们的学习兴趣。同时午夜太阳也和地球公转产生的昼夜长短变化的地理现象相契合,视频也能让学生很好的记住这一地球公转的地理现象。这样视频的播放与新课的教学自然融合,提高学生的学习兴趣。

三、学情分析

认知基础:初一的学生通对上一课时地球自转的学习,已掌握一定的学习方法,教师可以通过表格,用比较学习的方法,让学生对比分析地球自转与公转,它们的围绕中心、方向、周期、产生的地理现象。学生生活在农村,对“春耕、夏耘、秋收、冬藏”的知识有一定了解,可以较好的理解人们如何利用自然规律指导农业生产,达到对人地协调观的核心素养教育。

四、教学目标与教学重难点

(一)教学目标

1、运用地球仪,分析地球五带的划分的依据及相应范围。(区域认知)

2、理解地球公转与太阳直射点移动、昼夜昼夜长短变化、四季更替之间的逻辑关系。(综合思维)

3、了解人们如何利用地球公转的自然规律,合理安排生产生活 。(人地协调观)(二)教学重难点

教学重点:地球公转的方向、周期、产生的地理意义。

教学难点:四季豆形成与地球公转的关系。

五、教法、学法

1.演示法:用手电照射地球仪,模拟地球公转,了解太阳直射点的变化。

2、合作探究法:设计地球公转的表格,学生小组合作探究完成表格。

3、理论联系实际的方法:地球公转产生了昼夜长短的变化,结合学生生活体验加以教学。

六、教学过程

(导入新课)

(新课导入)

(视频播放)播放挪威北角午夜太阳的视频。

(激趣后抽学生作答)同学们:通过刚才的视频,大家能结合我们的生活实际,谈谈挪威北角与我们当地的昼夜长短的差别吗?

(过渡)是的,在一年之中挪威北角有好几个月的时间,太阳整天不落,黑夜犹如白昼一般,这就是那里的一道独特的自然景观——午夜太阳;而我们这里一年之中,没有哪一天太阳不西落的,每天昼夜界限分明。为什么两地有如此之大的差异 就让我们带着疑问,走进今天的新课学习---《地球的公转》,我相信大家通过学习,心中的疑问定会迎刃而解。

(板书课题:地球的公转)

新课学习

任务1、了解地球公转的中心、方向、周期(与地球自转相比较)

请同学们结合教材第23页及图1.21《地球公转示意图》,完成下面表格。

比较项目 地球自转 地球公转

围绕中心

方向

周期

任务2、演示地球公转,了解一年中太阳直射点的变化

(过渡)通过比较,我们知道了地球自转与公转的方向是一致的,都是自西向东,地球绕着地轴自转的同时,也围绕着太阳公转,地球转动时,地轴的倾斜方向保持不变。公转的周期是一年,在一年中,随着地球在公转轨道位置的变化,太阳的直射点也随之变化。

(讲解什么是太阳的直射点)太阳的直射点指地球表面太阳光线与地面垂直相交的点,此时太阳高度角为90度。从天文视角看,它是地心与日心连线和地球球面的交点。

(演示地球公转:教师用手电模拟太阳,照射地球仪)学生结合图1.21 地球公转示意图及第25页的“思与学”--地球仪上为什么有的纬线叫回归线,有的纬线叫极圈,找出二分二至时,太阳的直射点。

(明确:春分---直射赤道 夏至---直射北回归线 秋分---直射赤道

冬至---直射南回归线)

(板画一年中太阳直射点的变化示意图)

(追问:一年中,回归线上与回归线之间的任何一个地方,太阳直射的次数相同吗?)

教师讲解并演示:不相同,回归线上太阳一年中直射一次,回归线之间一年中太阳直射两次。

任务3:理解地球公转的地理意义

理解地球公转地理意义之一---形成了昼夜长短的变化

(过渡:一年中,太阳的直射点就在南回归线与北回归线之间来回运动,请大家看老师演示。)

教师用手电演示太阳,从北回归线向南回归线方向移动。

问题一:当手电照射在北回归线附近时,说说北极圈内与南极圈内昼夜长短的情况。

明确:北极圈内出现极昼现象,一天24小时白天,南极圈内出现极夜现象,一天24小时黑夜。

问题二:结合图1.21 地球公转示意图及春季学期、秋季学期,你所感受到的天亮与天黑的时间变化规律,说说春分至秋分和秋分至春分昼夜长短的变化。(小组讨论后,派代表发言。)

明确:(教师结合太阳直射点的移动规律的板画,边讲解,边板画地球公转示意图,并标注昼夜长短变化情况)

、春分至秋分,太阳的直射点在北半球,北半球昼长夜短;秋分至春分,太阳的直射点在南半球,北半球昼短夜长。

、春分时,太阳直射赤道,昼夜平分,这天以后,昼渐长,夜渐短,夏至时,昼最长,夜最短,夏至以后,昼渐短,夜渐长,到秋分时,昼夜等长。秋分以后,昼继续变短,夜继续变长,到冬至时,昼最短,夜最长。冬至以后,昼渐长,夜渐短,到春分时,昼夜平分。

、夏至至冬至,北半球白昼从最长逐渐变得最短,冬至至夏至,北半球白昼从最短逐渐变得最长。

理解地球公转地理意义之二---形成了四季和五带

(过渡:一年中,太阳的直射点就在南北回归线之间来回移动,于是形成了昼夜长短的变化。请大家结合课本第26页的“活动”,看老师演示地球公转。)

教师用灯泡演示太阳,使地球仪围绕灯泡光源缓慢移动,移动时,地轴倾斜的方向保持不变。

问题一:当移动到B位置时 ,北半球处于哪个季节?(结合地理图册中四个节气太阳高度角的示意图)

明确:移动到B位置时,此时正是北半球的夏至,太阳高度角最大,受热面积最小,光热集中,获得太阳光热最多,直射点移动到B位置附近时,北半球是一年中获得光热最多的时候,所以6、7、8月是北半球的夏季。

问题二:当移动到D位置时 ,北半球处于哪个季节?

明确:当移动到D位置时,此时正是北半球的冬至,太阳高度角最小,受热面积最大,斜射得很厉害,光热分散,获得太阳光热最少。所以12、1、2月是北半球的冬季。

问题三:请大家将南北半球的四季的月份列出,看看四季一样吗?

(学生以学习小组为单位活动,后派代表发言,教师小结并板书)

明确:南北半球季节不一致,春秋季相反,夏冬季相反。

北半球 南半球

春季:3、4、5月-------------- 秋季

夏季:6、7、8月-------------- 冬季

秋季:9、10、11月------------ 春季

冬季:12、1、2月----------- 夏季

(过渡:季节的变换在中纬度地区表现最为明显。我国绝大部分地区位于中纬度地区,我们也能明显感受到春天百花齐放,夏天烈日炎炎,秋天层林尽染,冬天天寒地冻。但在地球的某些地方,四季度变化却并不明显,请结合图1.23 地球上的五带图,看看四季变化不明显的是那些带?)

(抽学生回答)

问题四:地球上有哪五带?是怎么划分的?

明确:热带、北温带、北寒带、南温带、南寒带。分界线为南北回归线和南北极圈。具体来说,南北回归线之间为热带,北回归线至北极圈之间为北温带,北极圈以内为北寒带,南回归线至南极圈之间为南温带,南极圈以内为南寒带。只有极圈以内才会出现极昼极夜现象。

(小结:一年之中,太阳的直射点就在南北回归线之间来回运动,所以热带终年炎热,温带,太阳终年斜射,四季变化明显,寒带太阳斜射得厉害,甚至有时连斜射都没有,出现极夜现象,故终年寒冷。)

课堂总结

本节课我们重点学习了什么是地球公转,了解了地球公转的中心,方向、周期,及地球公转产生的昼夜长短的变化,四季和五带的形成的地理意义。通过学习,也让我们懂得了挪威北角的午夜太阳奥秘。同学们,让我们时刻保持一颗好奇之心,去探索更多的科学奥秘。

板书设计

地球的公转

公转中心:太阳

公转方向:自西向东

公转周期:一年

产生的地理意义:昼夜长短的变化、四季的形成、五带的划分

课堂检测

地球公转的方向是( )

自西向东 B、自东向西 C、自南向北 D、自北向南

地球公转的周期是( )

一天 B、一个月 C、一年 D、两年

关于地球公转的地理意义,说法正确的是( )

A、产生了昼夜更替现象 B 、产生了时间的差异

C、产生了昼夜长短的变化 D、形成了节气

4、当我国处于夏季时,澳大利亚处于( )季

A、春 B、夏 C、秋 D、冬

5、下列说法正确的是( )

A、春分至夏至,昼渐短,夜渐长 B、秋分时,太阳直射南回归线

C、冬至至春分,昼渐长,夜渐短 D 、南回归线与南极圈之间时南寒带

同课章节目录