26.1锐角三角形(第2课时 正弦、余弦)教学设计(表格式)冀教版数学九年级上册

文档属性

| 名称 | 26.1锐角三角形(第2课时 正弦、余弦)教学设计(表格式)冀教版数学九年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 139.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-20 08:13:08 | ||

图片预览

文档简介

26.1 相似多边形和图形的位似

课题 第2课时 正弦和余弦 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P107-109

教学目标 1.初步了解锐角三角函数的定义,理解在锐角的正弦(sinA)以及余弦(cosA)的意义. 2.能根据定义求一个锐角的正弦、余弦值. 了解锐角正弦、余弦和正切之间的关系. 3. 能推导并熟记30°、45°、60°角的三角函数值,并能根据这些值说出对应的锐角度数.

教学重难点 重点:正确理解正弦、余弦概念,会根据直角三角形的边长求一个锐角的三角函数值. 难点:理解在直角三角形中,对于任意一个锐角,它的对边与斜边(邻边与斜边)的比值是固定值.

教学准备 多媒体课件

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

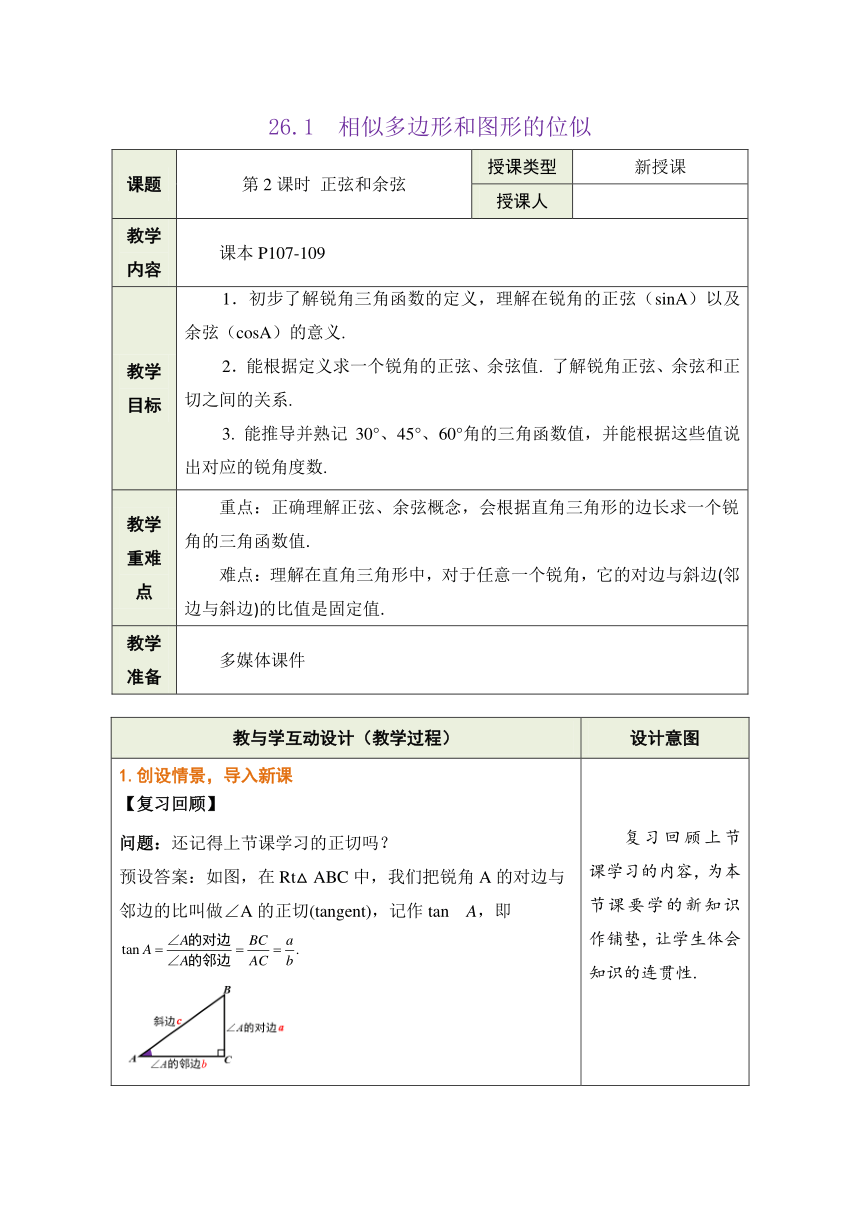

1.创设情景,导入新课 【复习回顾】 问题:还记得上节课学习的正切吗? 预设答案:如图,在Rt△ABC中,我们把锐角A的对边与邻边的比叫做∠A的正切(tangent),记作tan A,即 复习回顾上节课学习的内容,为本节课要学的新知识作铺垫,让学生体会知识的连贯性.

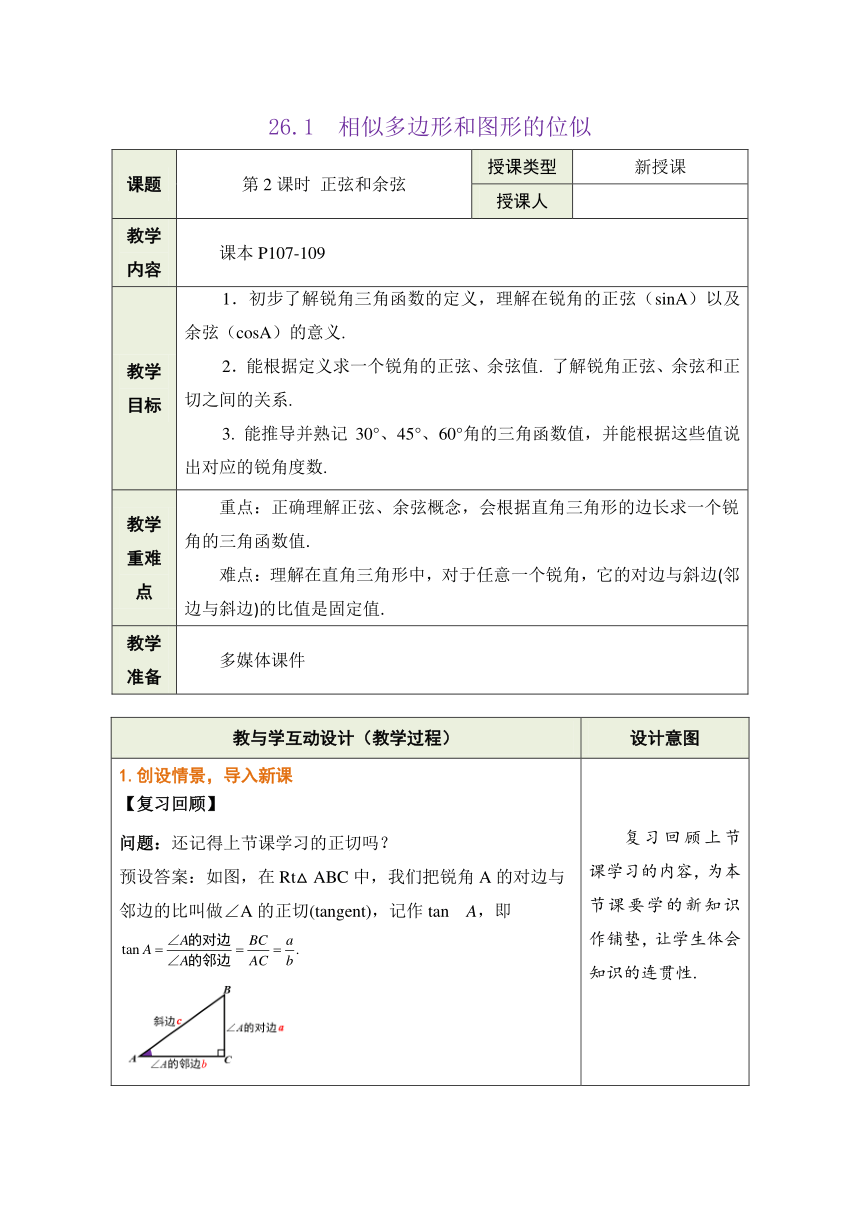

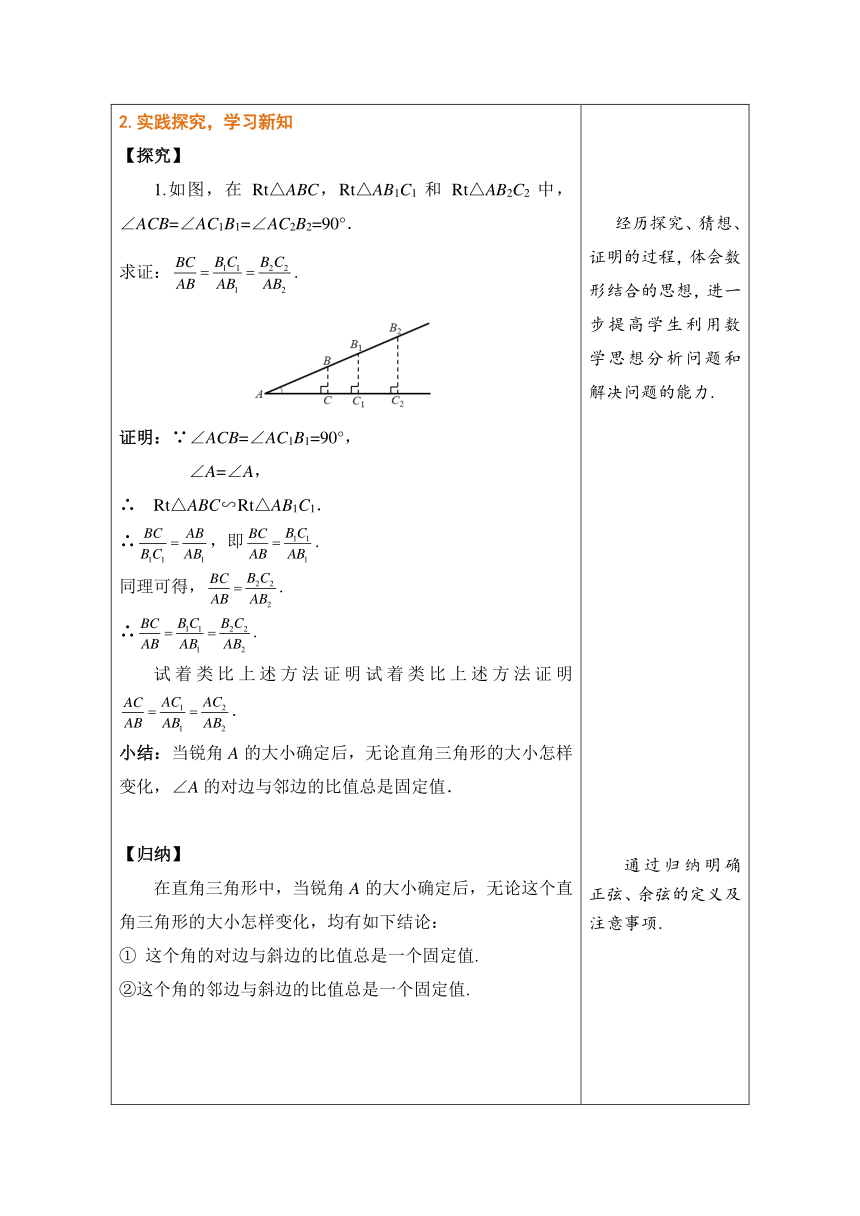

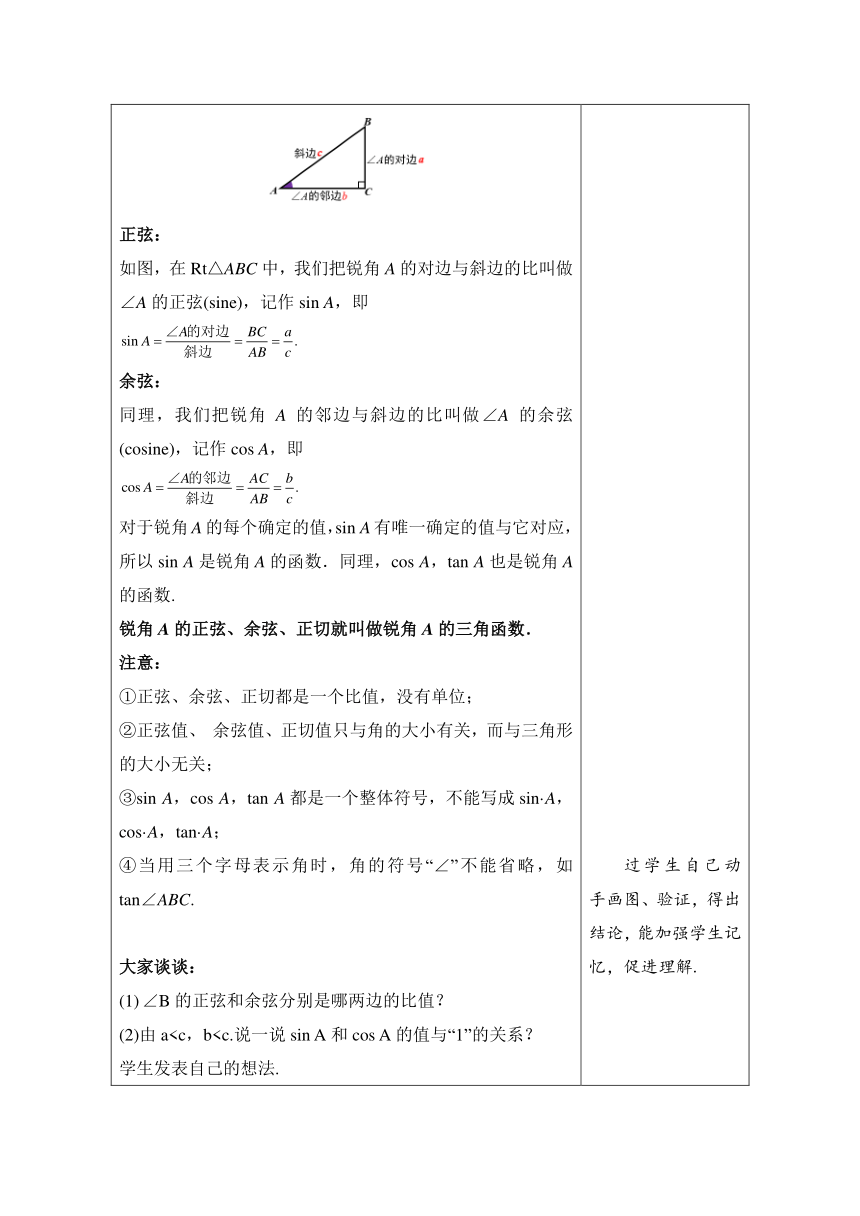

2.实践探究,学习新知 【探究】 1.如图,在Rt△ABC,Rt△AB1C1和Rt△AB2C2中,∠ACB=∠AC1B1=∠AC2B2=90°. 求证:. 证明:∵∠ACB=∠AC1B1=90°, ∠A=∠A, ∴ Rt△ABC∽Rt△AB1C1. ∴,即. 同理可得,. ∴. 试着类比上述方法证明试着类比上述方法证明. 小结:当锐角A的大小确定后,无论直角三角形的大小怎样变化,∠A的对边与邻边的比值总是固定值. 【归纳】 在直角三角形中,当锐角A的大小确定后,无论这个直角三角形的大小怎样变化,均有如下结论: ① 这个角的对边与斜边的比值总是一个固定值. ②这个角的邻边与斜边的比值总是一个固定值. 正弦: 如图,在Rt△ABC中,我们把锐角A的对边与斜边的比叫做∠A的正弦(sine),记作sin A,即 余弦: 同理,我们把锐角A的邻边与斜边的比叫做∠A的余弦(cosine),记作cos A,即 对于锐角A的每个确定的值,sin A有唯一确定的值与它对应,所以sin A是锐角A的函数.同理,cos A,tan A也是锐角A的函数. 锐角A的正弦、余弦、正切就叫做锐角A的三角函数. 注意: ①正弦、余弦、正切都是一个比值,没有单位; ②正弦值、 余弦值、正切值只与角的大小有关,而与三角形的大小无关; ③sin A,cos A,tan A都是一个整体符号,不能写成sin·A, cos·A,tan·A; ④当用三个字母表示角时,角的符号“∠”不能省略,如tan∠ABC. 大家谈谈: ∠B的正弦和余弦分别是哪两边的比值? (2)由a3.学以致用,应用新知 考点1 正弦 练习1 在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=2,BC=1,那sin B的值是( ) A.2 B. C. D. 答案:D 变式训练1 如图,每个小正方形的边长为1,点A、B、C均在格点上,则sin B的值是( )

A.1 B. C. D. 答案:D 考点2 余弦 练习2 在中,,若,则的值是( ) A. B B.2 C. D. 答案:D 变式训练2 如图,在中,已知,cos A=,AC=4,那么AB的长为( )

A.3 B.5 C. D. 答案:C 巩固求正弦、余弦的方法,加深对所学知识的理解,提高学生知识的综合运用能力.

4.随堂训练,巩固新知 1. 在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=12,BC=5,则sin A的值为( ) A. B. C. D. 答案:D 2. 如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=3,AC=4,那么cos A的值等于( ) A. B. C. D. 答案:D 3. 求图中各直角三角形锐角的正弦、余弦值. 解:如图①:∵AC=1,BC=3, ∴AB==, sin A===;cos A==, sin B==,cos B===; 如图②,∵DF=4,EF=3,∴DE=, ∴sin F==,cos F=,sin D=,cos D=. 在Rt△ABC中,∠B=90°,AC:AB=3:1,求sin C, cos C,tan C. 解:∵AC:AB=3:1, ∴可设AB=x,则AC=3x, 根据勾股定理,得BC==2x, ∴sin C==,cos C===, tan C===. 5.如图,在Rt△ABC中,a、b、C分别为∠A、∠B、∠C的对边,且a:b:c=5:12:13.试求最小角的三角函数值. 解:∵a,b,c分别为∠A,∠B,∠C的对边,且a:b:c=5:12:13, ∴设a=5x,b=12x,c=13x, ∴∠A最小, ∴sin A===, cos A===,tan A===. 计算: (1)sin30°+cos45°; sin260°+cos260°-tan45°. 解:(1)原式=; (2)原式=()2+()2-1=-1=0. 通过课堂练习及时巩固本节课所学内容,并考查学生的知识应用能力,培养独立完成练习的习惯.

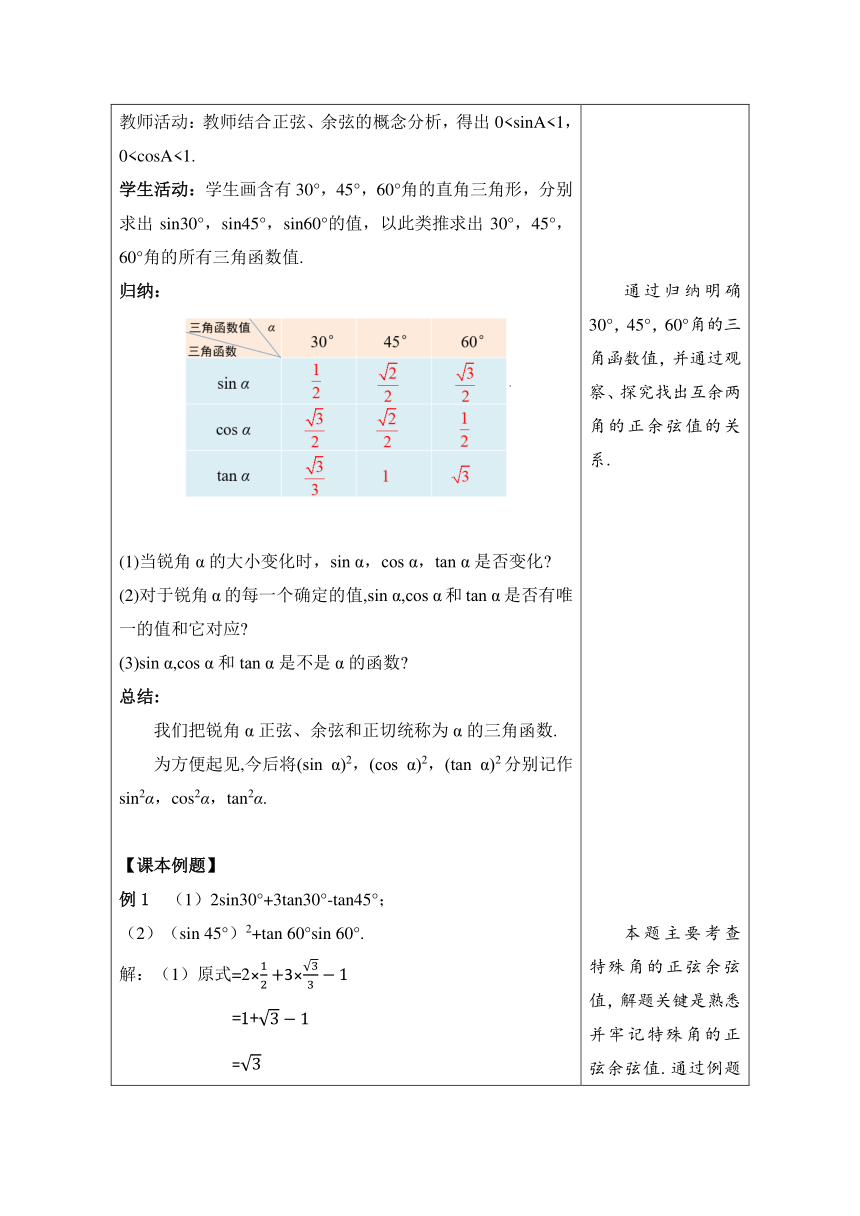

5.课堂小结,自我完善 本节学了哪些内容?你有哪些认识和收获? 1.正弦、余弦、锐角三角函数的概念. 2.特殊角的三角函数值. 3.正切、正弦、余弦值与角度的大小变化的关系. 4.根据边长求三角函数值,根据三角函数值求边长. 梳理知识结构,形成系统,学会方法.

6.布置作业 课本P108练习,习题A组,P109习题B组 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高计算能力和做题效率.

板书设计 26.1 锐角三角函数 第2课时 正弦、余弦 1.正弦 定义: 2.余弦 定义: 3.特殊角的正弦值、余弦值: 提纲掣领,重点突出.

教后反思 从特殊到一般的学习方法,利用特殊角来探究锐角的三角函数,通画图,找出边的长度、角的度数,计算相关方面进行探究,学生发现:特殊角的三角函数值可以用勾股定理求出相关边的长度,然后就问:三角函数与直角三角形的边、角有什么关系,三角函数与三角形的形状大小有关系吗?整堂课都在愉快的氛围中进行.多数学生都能积极动脑积极参与思考.教学中,要关注学生的情感态度,对那些积极动脑,热情参与的同学,都给予了鼓励和表扬,促使学生的情感和兴趣始终保持最佳状态,从而保证施教活动的有效性. 反思,更进一步提升.

课题 第2课时 正弦和余弦 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P107-109

教学目标 1.初步了解锐角三角函数的定义,理解在锐角的正弦(sinA)以及余弦(cosA)的意义. 2.能根据定义求一个锐角的正弦、余弦值. 了解锐角正弦、余弦和正切之间的关系. 3. 能推导并熟记30°、45°、60°角的三角函数值,并能根据这些值说出对应的锐角度数.

教学重难点 重点:正确理解正弦、余弦概念,会根据直角三角形的边长求一个锐角的三角函数值. 难点:理解在直角三角形中,对于任意一个锐角,它的对边与斜边(邻边与斜边)的比值是固定值.

教学准备 多媒体课件

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.创设情景,导入新课 【复习回顾】 问题:还记得上节课学习的正切吗? 预设答案:如图,在Rt△ABC中,我们把锐角A的对边与邻边的比叫做∠A的正切(tangent),记作tan A,即 复习回顾上节课学习的内容,为本节课要学的新知识作铺垫,让学生体会知识的连贯性.

2.实践探究,学习新知 【探究】 1.如图,在Rt△ABC,Rt△AB1C1和Rt△AB2C2中,∠ACB=∠AC1B1=∠AC2B2=90°. 求证:. 证明:∵∠ACB=∠AC1B1=90°, ∠A=∠A, ∴ Rt△ABC∽Rt△AB1C1. ∴,即. 同理可得,. ∴. 试着类比上述方法证明试着类比上述方法证明. 小结:当锐角A的大小确定后,无论直角三角形的大小怎样变化,∠A的对边与邻边的比值总是固定值. 【归纳】 在直角三角形中,当锐角A的大小确定后,无论这个直角三角形的大小怎样变化,均有如下结论: ① 这个角的对边与斜边的比值总是一个固定值. ②这个角的邻边与斜边的比值总是一个固定值. 正弦: 如图,在Rt△ABC中,我们把锐角A的对边与斜边的比叫做∠A的正弦(sine),记作sin A,即 余弦: 同理,我们把锐角A的邻边与斜边的比叫做∠A的余弦(cosine),记作cos A,即 对于锐角A的每个确定的值,sin A有唯一确定的值与它对应,所以sin A是锐角A的函数.同理,cos A,tan A也是锐角A的函数. 锐角A的正弦、余弦、正切就叫做锐角A的三角函数. 注意: ①正弦、余弦、正切都是一个比值,没有单位; ②正弦值、 余弦值、正切值只与角的大小有关,而与三角形的大小无关; ③sin A,cos A,tan A都是一个整体符号,不能写成sin·A, cos·A,tan·A; ④当用三个字母表示角时,角的符号“∠”不能省略,如tan∠ABC. 大家谈谈: ∠B的正弦和余弦分别是哪两边的比值? (2)由a

A.1 B. C. D. 答案:D 考点2 余弦 练习2 在中,,若,则的值是( ) A. B B.2 C. D. 答案:D 变式训练2 如图,在中,已知,cos A=,AC=4,那么AB的长为( )

A.3 B.5 C. D. 答案:C 巩固求正弦、余弦的方法,加深对所学知识的理解,提高学生知识的综合运用能力.

4.随堂训练,巩固新知 1. 在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=12,BC=5,则sin A的值为( ) A. B. C. D. 答案:D 2. 如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=3,AC=4,那么cos A的值等于( ) A. B. C. D. 答案:D 3. 求图中各直角三角形锐角的正弦、余弦值. 解:如图①:∵AC=1,BC=3, ∴AB==, sin A===;cos A==, sin B==,cos B===; 如图②,∵DF=4,EF=3,∴DE=, ∴sin F==,cos F=,sin D=,cos D=. 在Rt△ABC中,∠B=90°,AC:AB=3:1,求sin C, cos C,tan C. 解:∵AC:AB=3:1, ∴可设AB=x,则AC=3x, 根据勾股定理,得BC==2x, ∴sin C==,cos C===, tan C===. 5.如图,在Rt△ABC中,a、b、C分别为∠A、∠B、∠C的对边,且a:b:c=5:12:13.试求最小角的三角函数值. 解:∵a,b,c分别为∠A,∠B,∠C的对边,且a:b:c=5:12:13, ∴设a=5x,b=12x,c=13x, ∴∠A最小, ∴sin A===, cos A===,tan A===. 计算: (1)sin30°+cos45°; sin260°+cos260°-tan45°. 解:(1)原式=; (2)原式=()2+()2-1=-1=0. 通过课堂练习及时巩固本节课所学内容,并考查学生的知识应用能力,培养独立完成练习的习惯.

5.课堂小结,自我完善 本节学了哪些内容?你有哪些认识和收获? 1.正弦、余弦、锐角三角函数的概念. 2.特殊角的三角函数值. 3.正切、正弦、余弦值与角度的大小变化的关系. 4.根据边长求三角函数值,根据三角函数值求边长. 梳理知识结构,形成系统,学会方法.

6.布置作业 课本P108练习,习题A组,P109习题B组 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高计算能力和做题效率.

板书设计 26.1 锐角三角函数 第2课时 正弦、余弦 1.正弦 定义: 2.余弦 定义: 3.特殊角的正弦值、余弦值: 提纲掣领,重点突出.

教后反思 从特殊到一般的学习方法,利用特殊角来探究锐角的三角函数,通画图,找出边的长度、角的度数,计算相关方面进行探究,学生发现:特殊角的三角函数值可以用勾股定理求出相关边的长度,然后就问:三角函数与直角三角形的边、角有什么关系,三角函数与三角形的形状大小有关系吗?整堂课都在愉快的氛围中进行.多数学生都能积极动脑积极参与思考.教学中,要关注学生的情感态度,对那些积极动脑,热情参与的同学,都给予了鼓励和表扬,促使学生的情感和兴趣始终保持最佳状态,从而保证施教活动的有效性. 反思,更进一步提升.

同课章节目录

- 第23章 数据分析

- 23.1 平均数与加权平均数

- 23.2 中位数与众数

- 23.3 方差

- 23.4 用样本估计总体

- 第24章 一元二次方程

- 24.1 一元二次方程

- 24.2 解一元二次方程

- 24.3 一元二次方程根与系数的关系

- 24.4 一元二次方程的应用

- 第25章 图形的相似

- 25.1 比例线段

- 25.2 平行线分线段成比例

- 25.3 相似三角形

- 25.4 相似三角形的判定

- 25.5 相似三角形的性质

- 25.6 相似三角形的应用

- 25.7 相似多边形和图形的位似

- 第26章 解直角三角形

- 26.1 锐角三角函数

- 26.2 锐角三角函数的计算

- 26.3 解直角三角形

- 26.4 解直角三角形的应用

- 第27章 反比例函数

- 27.1 反比例函数

- 27.2 反比例函数的图像和性质

- 27.3 反比例函数的应用

- 第28章 圆

- 28.1 圆的概念和性质

- 28.2 过三点的圆

- 28.3 圆心角和圆周角

- 28.4 垂径定理

- 28.5 弧长和扇形面积