26.3解直角三角形 教学设计(表格式)冀教版数学九年级上册

文档属性

| 名称 | 26.3解直角三角形 教学设计(表格式)冀教版数学九年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-20 08:14:40 | ||

图片预览

文档简介

26.3 解直角三角形

课题 解直角三角形 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P114-116

教学目标 1.理解解直角三角形的含义. 2.会运用勾股定理、直角三角形的两个锐角互余及锐角三角函数解直角三角形. 3.通过综合运用勾股定理,直角三角形的两个锐角互余及锐角三角函数解直角三角形,逐步培养学生分析问题、解决问题的能力.

教学重难点 重点:掌握解直角三角形的方法. 难点:综合运用勾股定理,直角三角形的两个锐角互余及锐角三角函数解直角三角形.

教学准备 多媒体课件

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.创设情景,导入新课 如图,设塔顶中心点为B,塔身中心线与垂直中心线的夹角为∠A,过点B向垂直中心线引垂线,垂足为点C.在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=5.2 m,AB=54.5 m,根据以上条件可以求出塔身中心线与垂直中心线的夹角.你能求出来吗? 师生活动:教师展示上面的问题,学生独立思考后进行解答: 利用计算器可得∠A≈5°28′. 【总结】 将上述问题抽象为数学问题,就是已知直角三角形的斜边和一条直角边,求它的锐角的度数. 借助生活中熟悉的场景,解决实际问题,以此激发学生探究的欲望,自然引出本节课内容的学习.

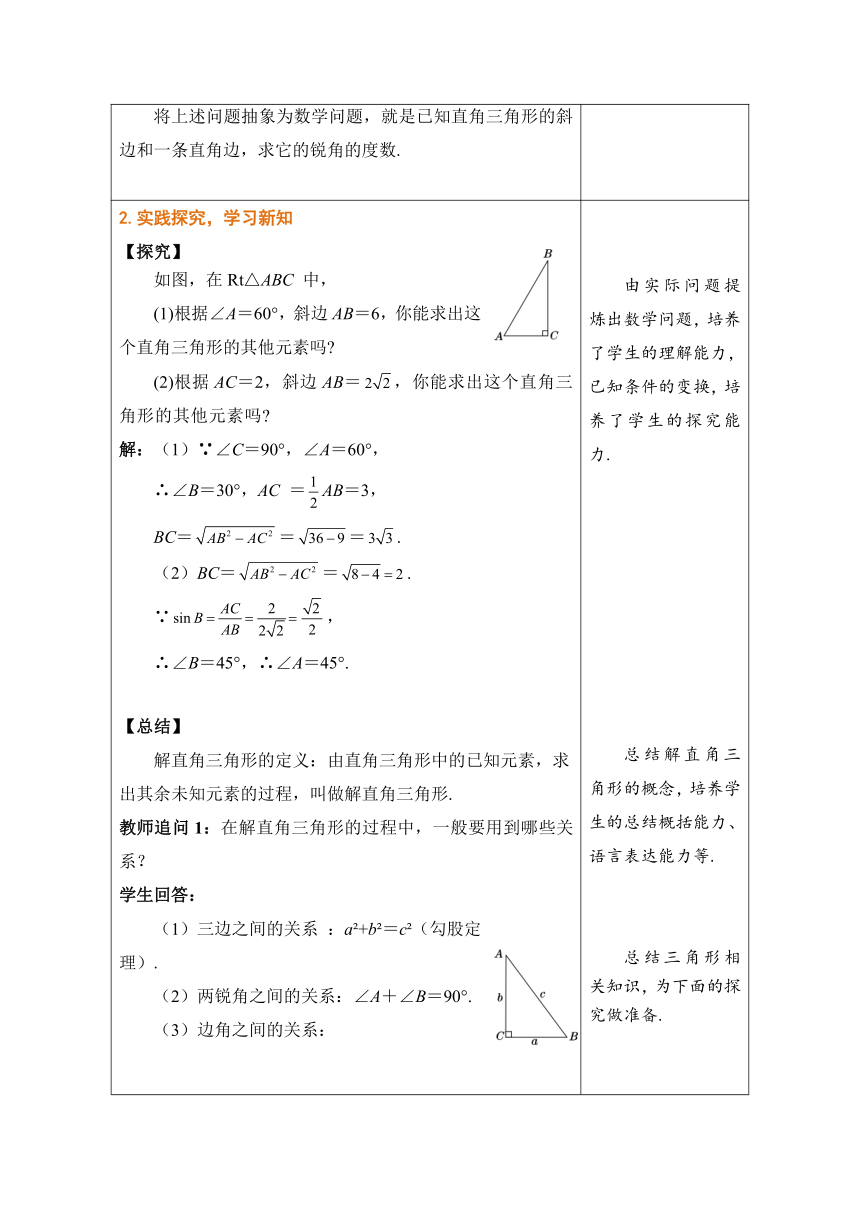

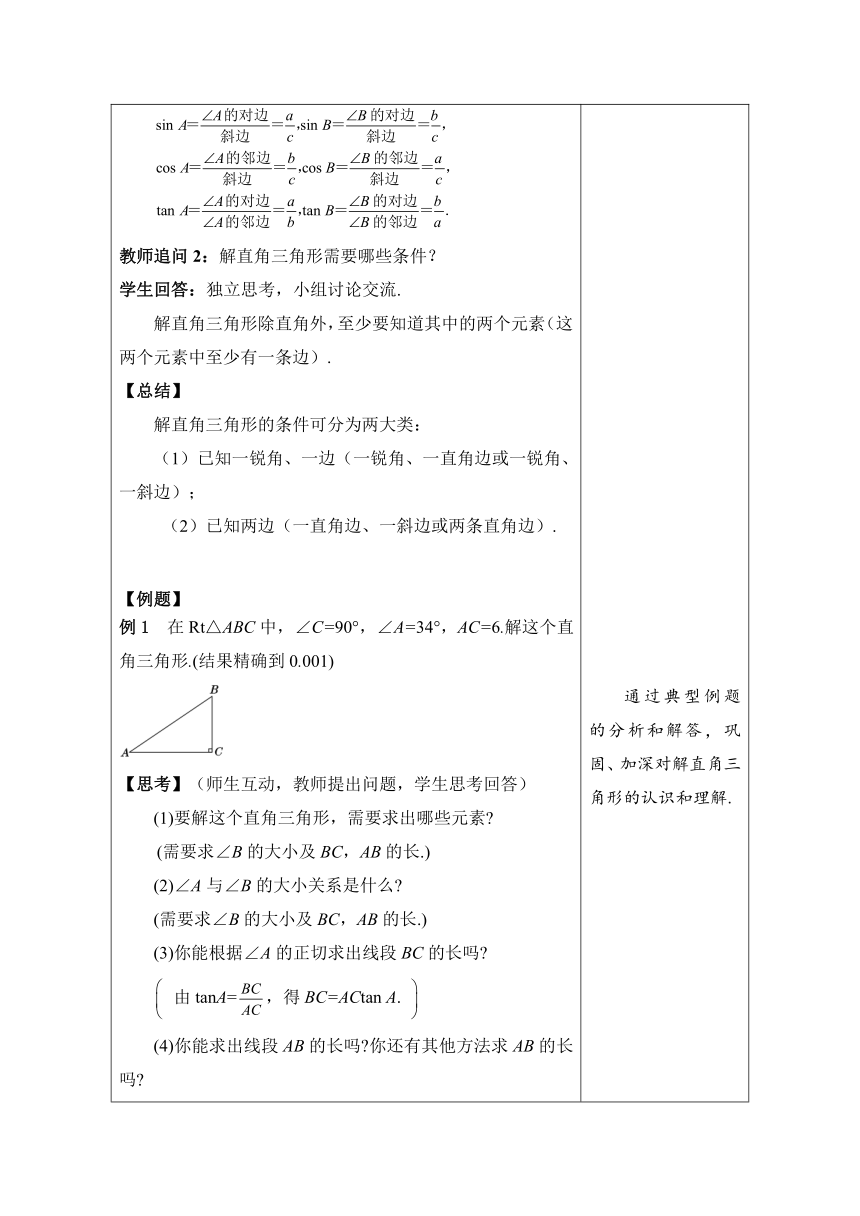

2.实践探究,学习新知 【探究】 如图,在Rt△ABC 中, (1)根据∠A=60°,斜边AB=6,你能求出这个直角三角形的其他元素吗 (2)根据AC=2,斜边AB=,你能求出这个直角三角形的其他元素吗 解:(1)∵∠C=90°,∠A=60°, ∴∠B=30°,AC =AB=3, BC===. BC==. ∵, ∴∠B=45°,∴∠A=45°. 【总结】 解直角三角形的定义:由直角三角形中的已知元素,求出其余未知元素的过程,叫做解直角三角形. 教师追问1:在解直角三角形的过程中,一般要用到哪些关系? 学生回答: (1)三边之间的关系 :a +b =c (勾股定理). (2)两锐角之间的关系:∠A+∠B=90°. (3)边角之间的关系: 教师追问2:解直角三角形需要哪些条件? 学生回答:独立思考,小组讨论交流. 解直角三角形除直角外,至少要知道其中的两个元素(这两个元素中至少有一条边). 【总结】 解直角三角形的条件可分为两大类: (1)已知一锐角、一边(一锐角、一直角边或一锐角、一斜边); (2)已知两边(一直角边、一斜边或两条直角边). 【例题】 例1 在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=34°,AC=6.解这个直角三角形.(结果精确到0.001) 【思考】(师生互动,教师提出问题,学生思考回答) (1)要解这个直角三角形,需要求出哪些元素 (需要求∠B的大小及BC,AB的长.) (2)∠A与∠B的大小关系是什么 (需要求∠B的大小及BC,AB的长.) (3)你能根据∠A的正切求出线段BC的长吗 由tanA=,得BC=ACtan A. (4)你能求出线段AB的长吗 你还有其他方法求AB的长吗 (勾股定理或∠A的正弦、余弦或∠B的正弦、余弦.) 解:∠B=90°-∠A=90°-34°=56°, ∵ , ∴ BC=AC·tan A=AC·tan 34°≈6×0.6745=4.047. ∴ 例2 如图6所示,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=15,BC=8. 解这个直角三角形.(角度精确到1″) 师生活动:教师出示问题,引导学生分析三角形中的已知元素,准确迅速地找准方法,求得三角形中的未知元素. 思路分析: (1)已知线段AC,BC分别是∠A的邻边和对边,用哪个三角函数可以表示它们之间的等量关系 (2)已知∠A的三角函数值可以求∠A的度数吗 (3)已知∠A的度数怎样求∠B的度数 (4)你有几种方法可以求斜边AB的长 解:∵ , ∴ ∠A≈28°4' 20″. ∴ ∠B=90°-∠A≈90°-28°4' 20″=61°55'40″. ∵ AB2=AC2+BC2=152+82=289,∴AB=17. 【归纳总结】 解直角三角形,先找三角形中的已知元素,再运用直角三角形中两锐角关系、三边关系、边角关系找到解直角三角形的准确方法.如果题目中没有直角三角形,可通过作辅助线构造出直角三角形. 由实际问题提炼出数学问题,培养了学生的理解能力,已知条件的变换,培养了学生的探究能力. 总结解直角三角形的概念,培养学生的总结概括能力、语言表达能力等. 总结三角形相关知识,为下面的探究做准备. 通过典型例题的分析和解答,巩固、加深对解直角三角形的认识和理解. 通过例题讲解,使学生将本节课所学的解直角三角形的知识与前面所学知识综合运用.

3.学以致用,应用新知 考点1 已知一锐角和一边解直角三角形 练习1 如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠B=35°,b=20,解这个直角三角形(sin 35°≈0.57,tan 35°≈0.7,结果保留小数点后一位). 解:∠A=90°-∠B=90°-35°=55°. ∵ tan B=tan 35°=, ∴ a=. ∵ sin B=, ∴ . 变式训练1 在Rt△ABC中,∠C=90°,∠B=30°,AB=8,则BC的长是( ) 答案:D 考点2 已知两边解直角三角形 练习2 如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=,BC=,解这个直角三角形. 解:∵ tan A=, ∴ ∠A=60°,∠B=90°-∠A=90°-60°=30°. ∴ AB=2AC=. 巩固两种情况解直角三角形,加深对所学知识的理解,提高学生知识的综合运用能力.

4.随堂训练,巩固新知 1.在△ABC中,∠C=90°,AC=3,BC=4,欲求∠A的值,最适宜的做法是 ( ) A.计算tan A的值求出 B.计算sin A的值求出 C.计算cos A的值求出 D.先根据sin B求出∠B,再利用90°-∠B 答案:A 2.在△ABC中,a,b,c分别是∠A,∠B,∠C的对边,如果a2+b2=c2,那么下列结论正确的是( ) A.csin A=a B.bcos B=c C.atan A=b D.ctan B=b 答案:A 3.在Rt△ABC中,∠C = 90°, a = 20,c = 20,则∠A= ,∠B= ,b= . 答案:45° 45° 20 4.根据下列条件解直角三角形. (1)在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=,AC=; (2)在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=60°,c=. 解:(1)∵ tan A=, ∴ ∠A=30°, ∴ ∠B=90°-30°=60°,AB=2BC=. (2)∵ ∠A=60°, ∴ ∠B=90°-60°=30°. ∵ , ∴ a=c·sin A=. ∵ ∠B=30°, ∴ . 5.在Rt△ABC中,∠C=90°,∠B=25°,b=30, 解这个直角三角形 (精确到1) . 解:在Rt△ABC中,∠C=90°,∠B=25°, ∴ ∠A=65°. ∵ , ∴ . ∵ ,∴ . 6.在Rt△ABC中,∠C=90°,a= ,c=,解这个直角三角形. 解:∵ sin A=, ∴ ∠A=30°,∠B=60°,AC2=AB2-BC2==6, ∴ AC=. 7.如图,在△ABC中,∠C=90°,sin A=,AB=15,求△ABC的周长和tan A的值. 解:∵ sin A=,∴ BC=AB=12, ∴ ==9, ∴ △ABC的周长=15+12+9=36, tan A=. 知识的综合运用,通过本环节的学习,让学生巩固所学知识.

5.课堂小结,自我完善 1.在解直角三角形的依据: (1)三边之间的关系 :a +b =c (勾股定理). (2)两锐角之间的关系:∠A+∠B=90°. (3)边角之间的关系: 2.解直角三角形时,只要知道五个元素中的两个元素(至少有一个是边),就可以求出余下的三个未知元素 通过学生自我反思、小组交流、引导学生自主完成对本节重要知识技能和思想方法的小结.

6.布置作业 课本P116习题A组,B组 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高计算能力和做题效率.

板书设计 26.3 解直角三角形 1.在解直角三角形时用到的关系式: (1)三边之间的关系 :a +b =c (勾股定理). (2)两锐角之间的关系:∠A+∠B=90°. (3)边角之间的关系: 2.在直角三角形中,除直角外,还有三条边和两个锐角共五个元素.由这五个元素中的已知元素求出其余未知元素的过程,叫做解直角三角形. 提纲掣领,重点突出.

教后反思 本节课在教学过程中,要能灵活处理教材,敢于放手让学生通过自主学习、合作探究达到理解并掌握知识的目的,并能运用知识解决问题. 反思,更进一步提升.

课题 解直角三角形 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P114-116

教学目标 1.理解解直角三角形的含义. 2.会运用勾股定理、直角三角形的两个锐角互余及锐角三角函数解直角三角形. 3.通过综合运用勾股定理,直角三角形的两个锐角互余及锐角三角函数解直角三角形,逐步培养学生分析问题、解决问题的能力.

教学重难点 重点:掌握解直角三角形的方法. 难点:综合运用勾股定理,直角三角形的两个锐角互余及锐角三角函数解直角三角形.

教学准备 多媒体课件

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.创设情景,导入新课 如图,设塔顶中心点为B,塔身中心线与垂直中心线的夹角为∠A,过点B向垂直中心线引垂线,垂足为点C.在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=5.2 m,AB=54.5 m,根据以上条件可以求出塔身中心线与垂直中心线的夹角.你能求出来吗? 师生活动:教师展示上面的问题,学生独立思考后进行解答: 利用计算器可得∠A≈5°28′. 【总结】 将上述问题抽象为数学问题,就是已知直角三角形的斜边和一条直角边,求它的锐角的度数. 借助生活中熟悉的场景,解决实际问题,以此激发学生探究的欲望,自然引出本节课内容的学习.

2.实践探究,学习新知 【探究】 如图,在Rt△ABC 中, (1)根据∠A=60°,斜边AB=6,你能求出这个直角三角形的其他元素吗 (2)根据AC=2,斜边AB=,你能求出这个直角三角形的其他元素吗 解:(1)∵∠C=90°,∠A=60°, ∴∠B=30°,AC =AB=3, BC===. BC==. ∵, ∴∠B=45°,∴∠A=45°. 【总结】 解直角三角形的定义:由直角三角形中的已知元素,求出其余未知元素的过程,叫做解直角三角形. 教师追问1:在解直角三角形的过程中,一般要用到哪些关系? 学生回答: (1)三边之间的关系 :a +b =c (勾股定理). (2)两锐角之间的关系:∠A+∠B=90°. (3)边角之间的关系: 教师追问2:解直角三角形需要哪些条件? 学生回答:独立思考,小组讨论交流. 解直角三角形除直角外,至少要知道其中的两个元素(这两个元素中至少有一条边). 【总结】 解直角三角形的条件可分为两大类: (1)已知一锐角、一边(一锐角、一直角边或一锐角、一斜边); (2)已知两边(一直角边、一斜边或两条直角边). 【例题】 例1 在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=34°,AC=6.解这个直角三角形.(结果精确到0.001) 【思考】(师生互动,教师提出问题,学生思考回答) (1)要解这个直角三角形,需要求出哪些元素 (需要求∠B的大小及BC,AB的长.) (2)∠A与∠B的大小关系是什么 (需要求∠B的大小及BC,AB的长.) (3)你能根据∠A的正切求出线段BC的长吗 由tanA=,得BC=ACtan A. (4)你能求出线段AB的长吗 你还有其他方法求AB的长吗 (勾股定理或∠A的正弦、余弦或∠B的正弦、余弦.) 解:∠B=90°-∠A=90°-34°=56°, ∵ , ∴ BC=AC·tan A=AC·tan 34°≈6×0.6745=4.047. ∴ 例2 如图6所示,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=15,BC=8. 解这个直角三角形.(角度精确到1″) 师生活动:教师出示问题,引导学生分析三角形中的已知元素,准确迅速地找准方法,求得三角形中的未知元素. 思路分析: (1)已知线段AC,BC分别是∠A的邻边和对边,用哪个三角函数可以表示它们之间的等量关系 (2)已知∠A的三角函数值可以求∠A的度数吗 (3)已知∠A的度数怎样求∠B的度数 (4)你有几种方法可以求斜边AB的长 解:∵ , ∴ ∠A≈28°4' 20″. ∴ ∠B=90°-∠A≈90°-28°4' 20″=61°55'40″. ∵ AB2=AC2+BC2=152+82=289,∴AB=17. 【归纳总结】 解直角三角形,先找三角形中的已知元素,再运用直角三角形中两锐角关系、三边关系、边角关系找到解直角三角形的准确方法.如果题目中没有直角三角形,可通过作辅助线构造出直角三角形. 由实际问题提炼出数学问题,培养了学生的理解能力,已知条件的变换,培养了学生的探究能力. 总结解直角三角形的概念,培养学生的总结概括能力、语言表达能力等. 总结三角形相关知识,为下面的探究做准备. 通过典型例题的分析和解答,巩固、加深对解直角三角形的认识和理解. 通过例题讲解,使学生将本节课所学的解直角三角形的知识与前面所学知识综合运用.

3.学以致用,应用新知 考点1 已知一锐角和一边解直角三角形 练习1 如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠B=35°,b=20,解这个直角三角形(sin 35°≈0.57,tan 35°≈0.7,结果保留小数点后一位). 解:∠A=90°-∠B=90°-35°=55°. ∵ tan B=tan 35°=, ∴ a=. ∵ sin B=, ∴ . 变式训练1 在Rt△ABC中,∠C=90°,∠B=30°,AB=8,则BC的长是( ) 答案:D 考点2 已知两边解直角三角形 练习2 如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=,BC=,解这个直角三角形. 解:∵ tan A=, ∴ ∠A=60°,∠B=90°-∠A=90°-60°=30°. ∴ AB=2AC=. 巩固两种情况解直角三角形,加深对所学知识的理解,提高学生知识的综合运用能力.

4.随堂训练,巩固新知 1.在△ABC中,∠C=90°,AC=3,BC=4,欲求∠A的值,最适宜的做法是 ( ) A.计算tan A的值求出 B.计算sin A的值求出 C.计算cos A的值求出 D.先根据sin B求出∠B,再利用90°-∠B 答案:A 2.在△ABC中,a,b,c分别是∠A,∠B,∠C的对边,如果a2+b2=c2,那么下列结论正确的是( ) A.csin A=a B.bcos B=c C.atan A=b D.ctan B=b 答案:A 3.在Rt△ABC中,∠C = 90°, a = 20,c = 20,则∠A= ,∠B= ,b= . 答案:45° 45° 20 4.根据下列条件解直角三角形. (1)在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=,AC=; (2)在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=60°,c=. 解:(1)∵ tan A=, ∴ ∠A=30°, ∴ ∠B=90°-30°=60°,AB=2BC=. (2)∵ ∠A=60°, ∴ ∠B=90°-60°=30°. ∵ , ∴ a=c·sin A=. ∵ ∠B=30°, ∴ . 5.在Rt△ABC中,∠C=90°,∠B=25°,b=30, 解这个直角三角形 (精确到1) . 解:在Rt△ABC中,∠C=90°,∠B=25°, ∴ ∠A=65°. ∵ , ∴ . ∵ ,∴ . 6.在Rt△ABC中,∠C=90°,a= ,c=,解这个直角三角形. 解:∵ sin A=, ∴ ∠A=30°,∠B=60°,AC2=AB2-BC2==6, ∴ AC=. 7.如图,在△ABC中,∠C=90°,sin A=,AB=15,求△ABC的周长和tan A的值. 解:∵ sin A=,∴ BC=AB=12, ∴ ==9, ∴ △ABC的周长=15+12+9=36, tan A=. 知识的综合运用,通过本环节的学习,让学生巩固所学知识.

5.课堂小结,自我完善 1.在解直角三角形的依据: (1)三边之间的关系 :a +b =c (勾股定理). (2)两锐角之间的关系:∠A+∠B=90°. (3)边角之间的关系: 2.解直角三角形时,只要知道五个元素中的两个元素(至少有一个是边),就可以求出余下的三个未知元素 通过学生自我反思、小组交流、引导学生自主完成对本节重要知识技能和思想方法的小结.

6.布置作业 课本P116习题A组,B组 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高计算能力和做题效率.

板书设计 26.3 解直角三角形 1.在解直角三角形时用到的关系式: (1)三边之间的关系 :a +b =c (勾股定理). (2)两锐角之间的关系:∠A+∠B=90°. (3)边角之间的关系: 2.在直角三角形中,除直角外,还有三条边和两个锐角共五个元素.由这五个元素中的已知元素求出其余未知元素的过程,叫做解直角三角形. 提纲掣领,重点突出.

教后反思 本节课在教学过程中,要能灵活处理教材,敢于放手让学生通过自主学习、合作探究达到理解并掌握知识的目的,并能运用知识解决问题. 反思,更进一步提升.

同课章节目录

- 第23章 数据分析

- 23.1 平均数与加权平均数

- 23.2 中位数与众数

- 23.3 方差

- 23.4 用样本估计总体

- 第24章 一元二次方程

- 24.1 一元二次方程

- 24.2 解一元二次方程

- 24.3 一元二次方程根与系数的关系

- 24.4 一元二次方程的应用

- 第25章 图形的相似

- 25.1 比例线段

- 25.2 平行线分线段成比例

- 25.3 相似三角形

- 25.4 相似三角形的判定

- 25.5 相似三角形的性质

- 25.6 相似三角形的应用

- 25.7 相似多边形和图形的位似

- 第26章 解直角三角形

- 26.1 锐角三角函数

- 26.2 锐角三角函数的计算

- 26.3 解直角三角形

- 26.4 解直角三角形的应用

- 第27章 反比例函数

- 27.1 反比例函数

- 27.2 反比例函数的图像和性质

- 27.3 反比例函数的应用

- 第28章 圆

- 28.1 圆的概念和性质

- 28.2 过三点的圆

- 28.3 圆心角和圆周角

- 28.4 垂径定理

- 28.5 弧长和扇形面积