5.1.3 生物圈 教案 (表格式)人教版(2024) 八年级上册

文档属性

| 名称 | 5.1.3 生物圈 教案 (表格式)人教版(2024) 八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 18.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-19 21:48:02 | ||

图片预览

文档简介

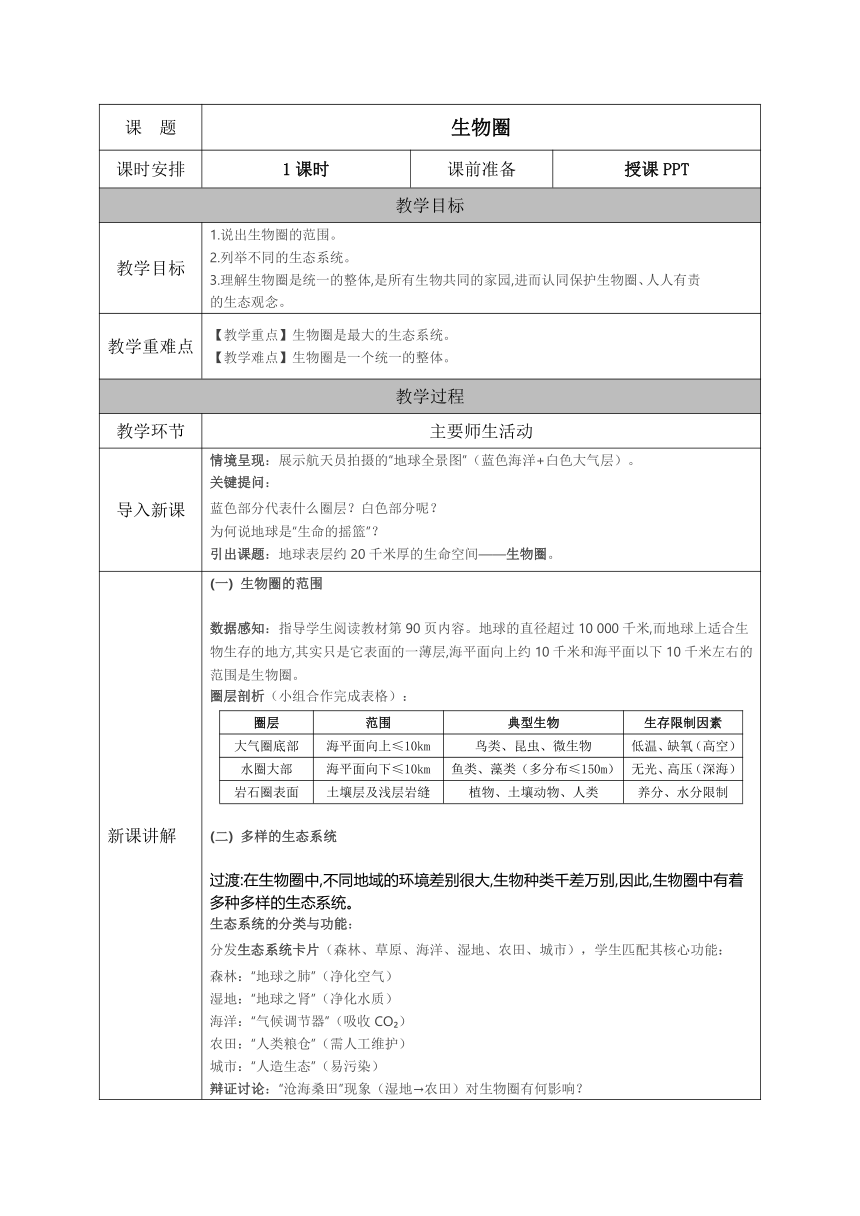

课 题 生物圈

课时安排 1课时 课前准备 授课PPT

教学目标

教学目标 1.说出生物圈的范围。 2.列举不同的生态系统。 3.理解生物圈是统一的整体,是所有生物共同的家园,进而认同保护生物圈、人人有责的生态观念。

教学重难点 【教学重点】生物圈是最大的生态系统。 【教学难点】生物圈是一个统一的整体。

教学过程

教学环节 主要师生活动

导入新课 情境呈现:展示航天员拍摄的“地球全景图”(蓝色海洋+白色大气层)。 关键提问: 蓝色部分代表什么圈层?白色部分呢? 为何说地球是“生命的摇篮”? 引出课题:地球表层约20千米厚的生命空间——生物圈。

新课讲解 (一) 生物圈的范围 数据感知:指导学生阅读教材第90页内容。地球的直径超过10 000千米,而地球上适合生物生存的地方,其实只是它表面的一薄层,海平面向上约10千米和海平面以下10千米左右的范围是生物圈。 圈层剖析(小组合作完成表格): 圈层范围典型生物生存限制因素大气圈底部海平面向上≤10km鸟类、昆虫、微生物低温、缺氧(高空)水圈大部海平面向下≤10km鱼类、藻类(多分布≤150m)无光、高压(深海)岩石圈表面土壤层及浅层岩缝植物、土壤动物、人类养分、水分限制

(二) 多样的生态系统 过渡:在生物圈中,不同地域的环境差别很大,生物种类千差万别,因此,生物圈中有着多种多样的生态系统。 生态系统的分类与功能: 分发生态系统卡片(森林、草原、海洋、湿地、农田、城市),学生匹配其核心功能: 森林:“地球之肺”(净化空气) 湿地:“地球之肾”(净化水质) 海洋:“气候调节器”(吸收CO ) 农田:“人类粮仓”(需人工维护) 城市:“人造生态”(易污染) 辩证讨论:“沧海桑田”现象(湿地→农田)对生物圈有何影响?

→ 引导认识生态系统的动态平衡与人类干预的利弊。 (三) 生物圈的统一性 证据分析(案例驱动): 案例1:蒲公英种子随风跨越草原/森林。 案例2:洄游鱼类连接河流与海洋生态系统。 结论:生物迁徙实现基因与能量流动。 物质循环可视化:图示水循环(海洋→大气→陆地→河流→海洋),强调所有生态系统共享水/碳/氮等物质。

课堂小结 核心信息:生物圈是精密网络,任何局部的破坏(如污染、物种灭绝)都将影响全球。 行动倡议:设计“我的生物圈保护承诺”(如节约用水、垃圾分类、保护植被)。

板书设计 生物圈 ├─ 范围:大气圈底部 + 整个水圈 + 岩石圈表面 ├─ 生态系统多样性 │ ├─ 自然系统:森林(肺)、湿地(肾)、海洋(调节器) │ └─ 人工系统:农田(粮仓)、城市(易污染) └─ 统一性 ├─ 物质循环:水/碳/氮全球流动 └─ 生物联系:迁徙、能量传递 → 保护行动:人人有责!

教学反思

1

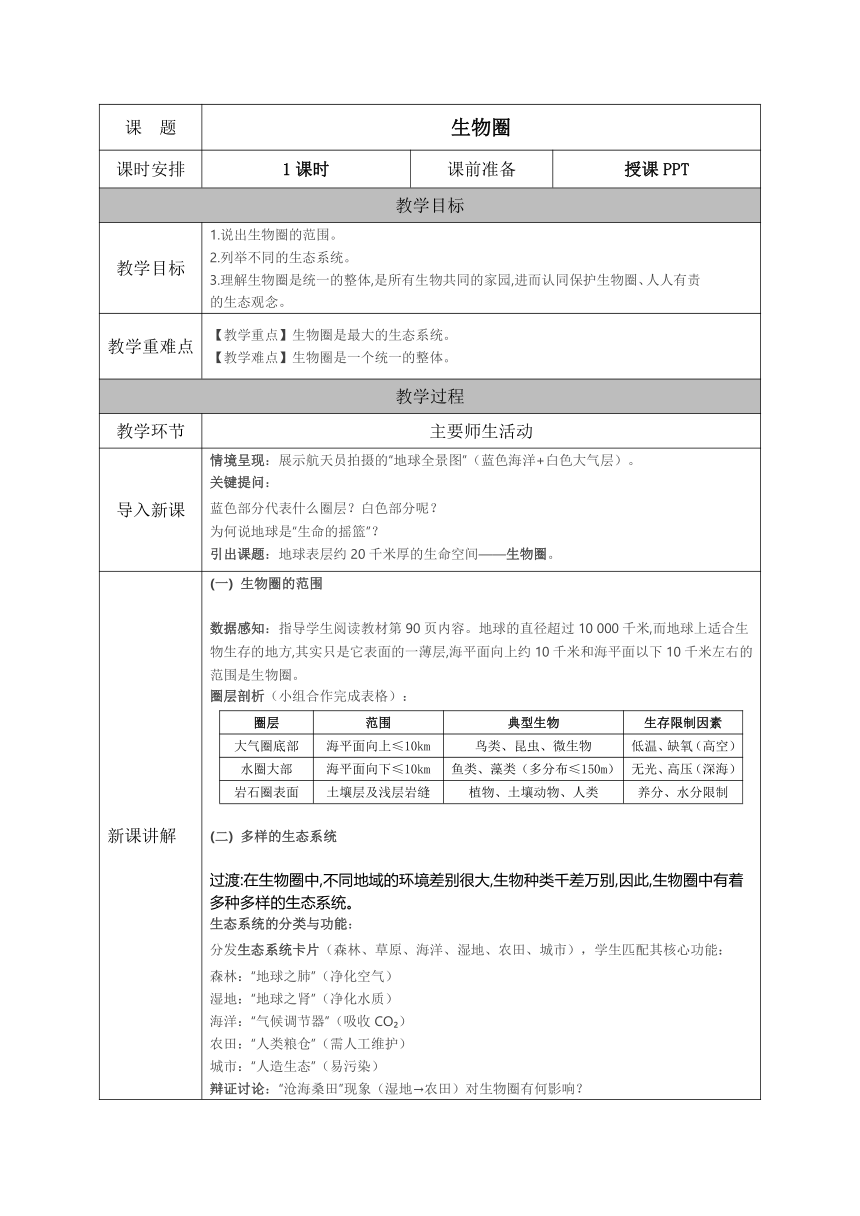

课时安排 1课时 课前准备 授课PPT

教学目标

教学目标 1.说出生物圈的范围。 2.列举不同的生态系统。 3.理解生物圈是统一的整体,是所有生物共同的家园,进而认同保护生物圈、人人有责的生态观念。

教学重难点 【教学重点】生物圈是最大的生态系统。 【教学难点】生物圈是一个统一的整体。

教学过程

教学环节 主要师生活动

导入新课 情境呈现:展示航天员拍摄的“地球全景图”(蓝色海洋+白色大气层)。 关键提问: 蓝色部分代表什么圈层?白色部分呢? 为何说地球是“生命的摇篮”? 引出课题:地球表层约20千米厚的生命空间——生物圈。

新课讲解 (一) 生物圈的范围 数据感知:指导学生阅读教材第90页内容。地球的直径超过10 000千米,而地球上适合生物生存的地方,其实只是它表面的一薄层,海平面向上约10千米和海平面以下10千米左右的范围是生物圈。 圈层剖析(小组合作完成表格): 圈层范围典型生物生存限制因素大气圈底部海平面向上≤10km鸟类、昆虫、微生物低温、缺氧(高空)水圈大部海平面向下≤10km鱼类、藻类(多分布≤150m)无光、高压(深海)岩石圈表面土壤层及浅层岩缝植物、土壤动物、人类养分、水分限制

(二) 多样的生态系统 过渡:在生物圈中,不同地域的环境差别很大,生物种类千差万别,因此,生物圈中有着多种多样的生态系统。 生态系统的分类与功能: 分发生态系统卡片(森林、草原、海洋、湿地、农田、城市),学生匹配其核心功能: 森林:“地球之肺”(净化空气) 湿地:“地球之肾”(净化水质) 海洋:“气候调节器”(吸收CO ) 农田:“人类粮仓”(需人工维护) 城市:“人造生态”(易污染) 辩证讨论:“沧海桑田”现象(湿地→农田)对生物圈有何影响?

→ 引导认识生态系统的动态平衡与人类干预的利弊。 (三) 生物圈的统一性 证据分析(案例驱动): 案例1:蒲公英种子随风跨越草原/森林。 案例2:洄游鱼类连接河流与海洋生态系统。 结论:生物迁徙实现基因与能量流动。 物质循环可视化:图示水循环(海洋→大气→陆地→河流→海洋),强调所有生态系统共享水/碳/氮等物质。

课堂小结 核心信息:生物圈是精密网络,任何局部的破坏(如污染、物种灭绝)都将影响全球。 行动倡议:设计“我的生物圈保护承诺”(如节约用水、垃圾分类、保护植被)。

板书设计 生物圈 ├─ 范围:大气圈底部 + 整个水圈 + 岩石圈表面 ├─ 生态系统多样性 │ ├─ 自然系统:森林(肺)、湿地(肾)、海洋(调节器) │ └─ 人工系统:农田(粮仓)、城市(易污染) └─ 统一性 ├─ 物质循环:水/碳/氮全球流动 └─ 生物联系:迁徙、能量传递 → 保护行动:人人有责!

教学反思

1

同课章节目录