7.2 全面推进依法治国的总目标与原则 课件(共23张PPT) 高中政治统编版必修三政治与法治

文档属性

| 名称 | 7.2 全面推进依法治国的总目标与原则 课件(共23张PPT) 高中政治统编版必修三政治与法治 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 63.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 思想政治 | ||

| 更新时间 | 2025-07-20 16:25:18 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

7.2 全面推进依法治国的总目标与原则

第七课 治国理政的基本方式

思考:我们如何治理校园乱象?

什么是法治?法治和法制一样吗?二者有什么联系?

若已满14周岁不满16周岁,根据《刑法》第17条,对抢劫罪需承担刑事责任,本案属于抢劫罪的加重情节,可能同时触犯故意伤害罪。

议学情境一

初二的小周、小段向同学小黄索要钱财,小黄不给便威胁、殴打小黄,抢走小黄随身携带的500元现金。小黄的伤情已构成重伤二级。

高中生小周旷课回家,认识了“段大哥”。有一天,段大哥带小周去偷车。小周知道偷东西不对,但是想着只是跟着去,不偷没事,便跟着去了,当晚小周跟着段大哥等人偷了11辆摩托车。

根据刑法规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。小周明知道他们是要去偷东西,还跟着去,这就构成了共同犯罪,

校园乱象频发

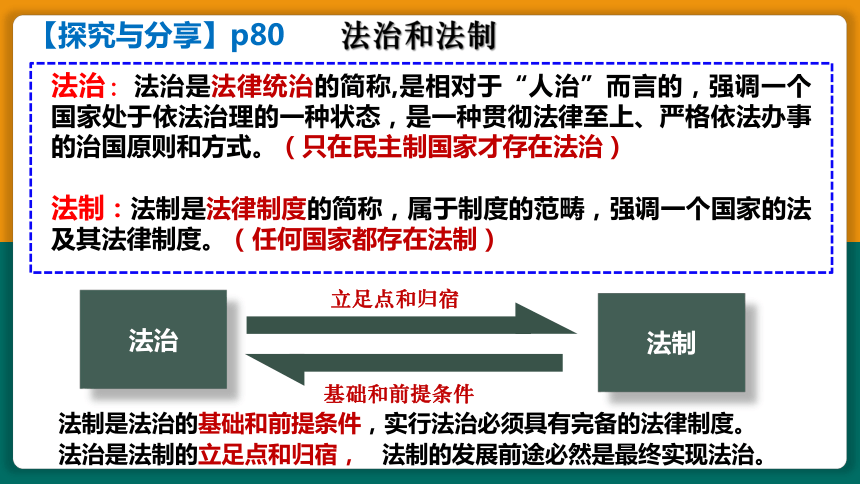

法治:法治是法律统治的简称,是相对于“人治”而言的,强调一个国家处于依法治理的一种状态,是一种贯彻法律至上、严格依法办事的治国原则和方式。(只在民主制国家才存在法治)

法制:法制是法律制度的简称,属于制度的范畴,强调一个国家的法及其法律制度。(任何国家都存在法制)

【探究与分享】p80

法治和法制

法制

法治

立足点和归宿

基础和前提条件

法制是法治的基础和前提条件,实行法治必须具有完备的法律制度。

法治是法制的立足点和归宿, 法制的发展前途必然是最终实现法治。

全面推进依法治国的总目标

01

思考: 2025年全国人大代表张伯礼建议,将故意伤害致人重伤刑责年龄从14周岁降至12岁,你怎么看

2024年3月10日,邯郸市肥乡区初一学生王某某被杀害。案件发生后,肥乡区高度重视,公安机关立即开展侦破工作。3月11日,涉案犯罪嫌疑人(均时年13周岁)被全部抓获,现已依法采取刑事强制措施。司法机关将对犯罪行为依法予以惩处。案件发生以来,相关部全力做好受害人家属安抚和善后工作,各方面工作正有序进行。

嫌疑人老到的行为与幼小的年龄形成了强烈反差,此事性质极其恶劣,在网上引起了希望加大对未成年人犯罪惩处力度的呼声。

议学情境二

未成年人犯罪问题引发热议

重要性:

①法律是治国之重器,法治是国家治理体系和治理能力的重要依托。

②法律是治国理政的最大的规矩,法治是国家长治久安和繁荣发展的重要保障,是社会文明进步的重要标志,是以理性方式解决社会矛盾的最佳途径。(P73)

法治是治国理政的基本方式。(P74)

必要性:要推动我国经济社会持续健康发展,不断开拓中国特色社会主义事业更加广阔的发展前景,必须坚持走中国特色社会主义法治道路,全面推进社会主义法治国家建设。

1.为什么要推进全面推进依法治国?

一

全面推进依法治国的总目标

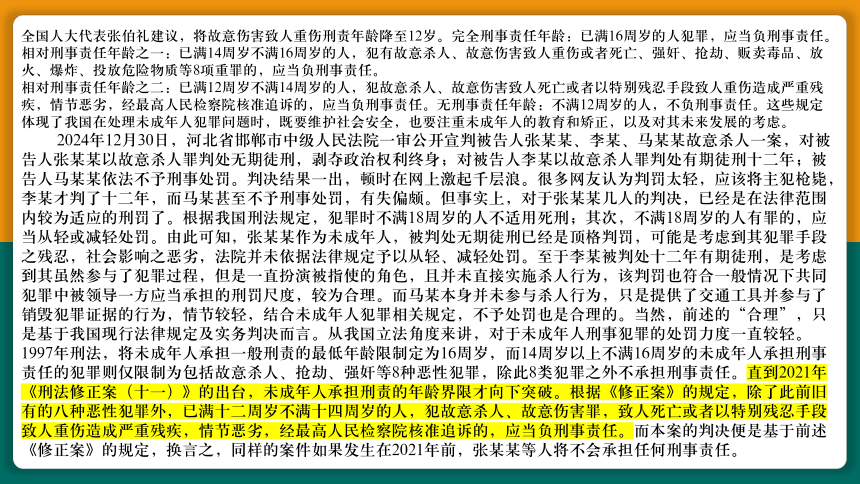

全国人大代表张伯礼建议,将故意伤害致人重伤刑责年龄降至12岁。完全刑事责任年龄:已满16周岁的人犯罪,应当负刑事责任。

相对刑事责任年龄之一:已满14周岁不满16周岁的人,犯有故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质等8项重罪的,应当负刑事责任。

相对刑事责任年龄之二:已满12周岁不满14周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。无刑事责任年龄:不满12周岁的人,不负刑事责任。这些规定体现了我国在处理未成年人犯罪问题时,既要维护社会安全,也要注重未成年人的教育和矫正,以及对其未来发展的考虑。

2024年12月30日,河北省邯郸市中级人民法院一审公开宣判被告人张某某、李某、马某某故意杀人一案,对被告人张某某以故意杀人罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身;对被告人李某以故意杀人罪判处有期徒刑十二年;被告人马某某依法不予刑事处罚。判决结果一出,顿时在网上激起千层浪。很多网友认为判罚太轻,应该将主犯枪毙,李某才判了十二年,而马某甚至不予刑事处罚,有失偏颇。但事实上,对于张某某几人的判决,已经是在法律范围内较为适应的刑罚了。根据我国刑法规定,犯罪时不满18周岁的人不适用死刑;其次,不满18周岁的人有罪的,应当从轻或减轻处罚。由此可知,张某某作为未成年人,被判处无期徒刑已经是顶格判罚,可能是考虑到其犯罪手段之残忍,社会影响之恶劣,法院并未依据法律规定予以从轻、减轻处罚。至于李某被判处十二年有期徒刑,是考虑到其虽然参与了犯罪过程,但是一直扮演被指使的角色,且并未直接实施杀人行为,该判罚也符合一般情况下共同犯罪中被领导一方应当承担的刑罚尺度,较为合理。而马某本身并未参与杀人行为,只是提供了交通工具并参与了销毁犯罪证据的行为,情节较轻,结合未成年人犯罪相关规定,不予处罚也是合理的。当然,前述的“合理”,只是基于我国现行法律规定及实务判决而言。从我国立法角度来讲,对于未成年人刑事犯罪的处罚力度一直较轻。1997年刑法,将未成年人承担一般刑责的最低年龄限制定为16周岁,而14周岁以上不满16周岁的未成年人承担刑事责任的犯罪则仅限制为包括故意杀人、抢劫、强奸等8种恶性犯罪,除此8类犯罪之外不承担刑事责任。直到2021年《刑法修正案(十一)》的出台,未成年人承担刑责的年龄界限才向下突破。根据《修正案》的规定,除了此前旧有的八种恶性犯罪外,已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。而本案的判决便是基于前述《修正案》的规定,换言之,同样的案件如果发生在2021年前,张某某等人将不会承担任何刑事责任。

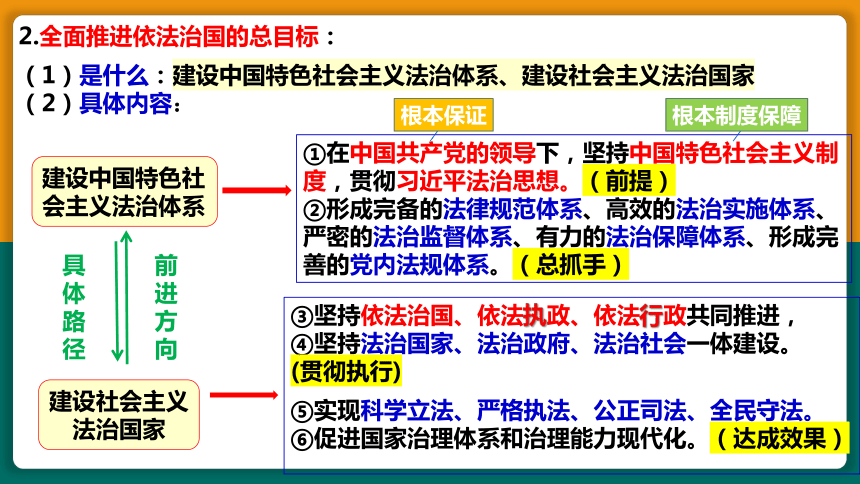

2.全面推进依法治国的总目标:

(1)是什么:建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家

(2)具体内容:

建设中国特色社会主义法治体系

建设社会主义法治国家

①在中国共产党的领导下,坚持中国特色社会主义制度,贯彻习近平法治思想。(前提)

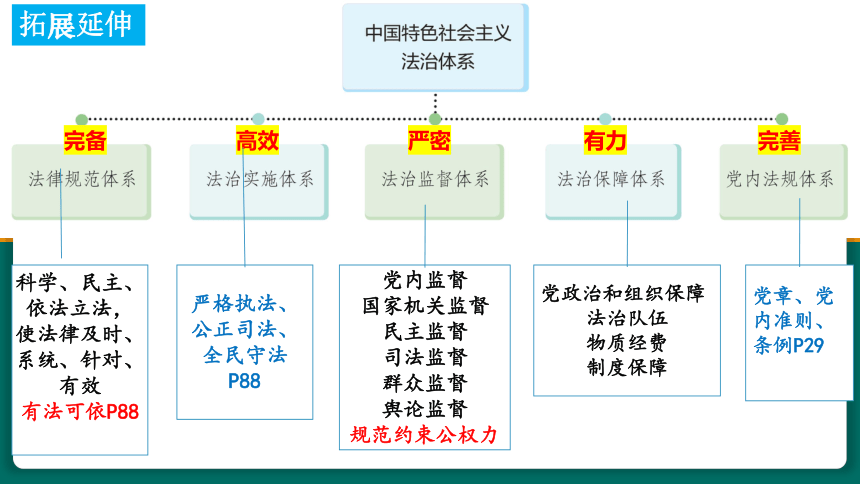

②形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系、形成完善的党内法规体系。(总抓手)

③坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,

④坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。

(贯彻执行)

⑤实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。

⑥促进国家治理体系和治理能力现代化。(达成效果)

具

体

路

径

前

进

方

向

根本保证

根本制度保障

科学、民主、依法立法,使法律及时、系统、针对、有效

有法可依P88

党内监督

国家机关监督

民主监督

司法监督

群众监督

舆论监督

规范约束公权力

党政治和组织保障

法治队伍

物质经费

制度保障

党章、党内准则、条例P29

完备

高效

严密

有力

完善

严格执法、公正司法、全民守法

P88

拓展延伸

全面依法治国在我国政治生活中对不同主体提出要求

中国共产党 依法执政,党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法。P82

立法机关 科学立法、民主立法、依法立法。

国家行政机关 依法行政

监察委员会 依法独立行使监察权

司法机关 公正司法

社会和公民 尊法、学法、守法、用法。

全面推进依法治国,科学立法是前提,严格执法是关键,公正司法是保障,全民守法是基础。

拓展延伸

全社会都要关心少年儿童成长,支持少年儿童工作。对损害少年儿童权益、破坏少年儿童身心健康的言行,要坚决防止和依法打击。 ——习近平

内容:深刻回答了新时代为什么实行全面依法治国、怎样实行全面依法治国等一系列重大问题。

产生:习近平法治思想是顺应实现中华民族伟大复兴时代要求应运而生的重大理论创新成果,

地位作用:是马克思主义法治理论中国化最新成果,是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,是全面依法治国的根本遵循和行动指南。

习近平法治思想 P81

3.全面依法治国的要求:

(1)全面依法治国是国家治理的一场深刻革命,关系党执政兴国。关系人民幸福安康,关系党和国家长治久安。

(2)全党和全国人民必须更加自觉地坚持依法治国、更加扎实地推进依法治国,努力实现国家各项工作法治化,向着建设法治中国的目标不断前进。

全面推进依法治国的原则

02

思考:未成年人法律实施过程体现了全面依法治国要坚持哪些原则?

材料一:

近年来,校园欺凌、儿童性侵、未成年人网络沉迷等相关问题频频进入公众视野,越来越受到关注。为了更好地保护未成年人的合法权益,预防和矫治未成年人的不良行为、违法行为以及犯罪行为,我国新修订了《中华人民共和国未成年人保护法》和(中华人民共和国预防未成年人犯罪法》,这两部法律都已于2021年6月1日起施行。

材料二:

《未成年人网络保护条例》于2024年1月1日起施行,这是贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记关于青年工作的重要思想,进一步完善互联网领域治理体系,健全青少年健康成长法治保障的重要举措,在未成年人保护工作领域具有里程碑意义。

议学情境三

材料三:

2025年3月8日,最高人民法院院长张军在向十四届全国人大三次会议作的工作报告中,提及邯郸三名初中生谋杀同学埋尸一案,主犯被依法顶格判处无期徒刑,同案未参与犯罪预谋和加害行为的被告,依法不予刑事处罚,由相关部门专门矫治教育。

坚持从中国实际出发

坚持法律面前人人平等

坚持中国共产党的领导

坚持人民主体地位

坚持依法治国和以德治国相结合

1. 坚持中国共产党的领导。

必须坚持党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法,把依法治国与依法执政统一起来。

作为执政党,中国共产党必须切实尊重宪法法律权威,模范遵守宪法法律,坚持依宪执政和依法执政。

要求

原因

党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,是社会主义法治最根本的保证。

二

全面推进依法治国的原则

2. 坚持人民主体地位

人民是依法治国的主体和力量源泉,人民代表大会制度是保证人民当家作主的根本政治制度。

原因

要求

必须坚持法治建设为了人民、依靠人民、造福人民、保护人民,以保障人民根本权益为出发点和落脚点。

保证人民依法享有广泛的权利和自由、承担应尽的义务,维护社会公平正义,促进共同富裕。

3. 坚持法律面前人人平等

平等是社会主义法律的基本属性。

原因

要求

任何组织和个人都必须尊重宪法法律权威,都必须在宪法法律范围内活动,都必须依照宪法法律行使权力或权利、履行职责或义务,都不得有超越宪法法律的特权。

必须维护国家法制统一、尊严、权威,切实保证宪法法律有效实施,绝不允许任何人以任何借口任何形式以言代法、以权压法、徇私枉法。

4. 坚持依法治国和以德治国相结合

国家和社会治理需要法律和道德共同发挥作用。

原因

要求

必须坚持一手抓法治、一手抓德治,大力弘扬社会主义核心价值观,弘扬中华传统美德,培育社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德,既重视发挥法律的规范作用,又重视发挥道德的教化作用,以法治体现道德理念、强化法律对道德建设的促进作用,以道德滋养法治精神、强化道德对法治文化的支撑作用,实现法律和道德相辅相成、法治和德治相得益彰。

道德是法律的基础、法律是道德的保障

必须从我国基本国情出发,同改革开放不断深化相适应,总结和运用党领导人民实行法治的成功经验,围绕社会主义法治建设重大理论和实践问题,推进法治理论创新,发展符合中国实际、具有中国特色、体现社会发展规律的社会主义法治理论,为依法治国提供理论指导。

5. 坚持从中国实际出发

相关链接

习近平指出:“我们要学习借鉴世界上优秀的法治文明成果。但是,学习借鉴不等于是简单的拿来主义,必须坚持以我为主、为我所用,认真鉴别、合理吸收,不能搞‘全盘西化’,不能搞‘全面移植’,不能照搬照抄。”

要求

1

坚持中国共产党的领导

2

坚持人民主体地位

3

坚持法律面前人人平等

4

坚持依法治国和以德治国相结合

5

坚持从中国实际出发

归纳总结

全面依法治国的总目标

全面推进依法治国的原因 ——为什么

全面依法治国的总目标 ——是什么

全面推进依法治国总目标的要求 ——怎么办

坚持中国共产党的领导 ——政治保证

坚持人民主体地位 ——力量源泉

坚持法律面前人人平等 ——价值追求

坚持依法治国和以德治国相结合-精神支撑

坚持从中国实际出发 ——实践基础

全面依法治国的原则

全面依法治国的总目标与原则

课堂小结

B

牛刀小试

1.我国现行宪法第五条第三款规定:“一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。”任何法律、法规必须基于宪法而产生,法律、法规的内容应当符合宪法的要求,当法律、法规的内容与宪法的规定相抵触时,为了维护宪法作为根本法的权威性,应当宣布有问题的法律、法规违宪。这表明( )

①宪法作为根本法具有最高的法律效力 ②宪法是国家机关制定和修改法律的唯一依据

③宪法是社会主义法治最根本的保证 ④在我国法律体系中宪法居于核心和统帅地位

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

①④:任何法律、法规必须基于宪法而产生,法律、法规的内容应当符合宪法的要求,当法律、法规的内容与宪法的规定相抵触时,为了维护宪法作为根本法的权威性,应当宣布有问题的法律、法规违宪。这表明宪法作为根本法具有最高的法律效力,在我国法律体系中宪法居于核心和统帅地位,①④符合题意。

②:宪法是国家机关制定和修改法律的基本依据,但不是唯一依据,②错误。

③:党的领导是社会主义法治最根本的保证,③错误。

C

2.《网络暴力信息治理规定》已由国家互联网信息办公室审议通过,自2024年8月1日起施行。《规定》指出:网络信息服务提供者和用户应当坚持社会主义核心价值观,遵守法律和社会公德,对组织、煽动制作、复制、发布、传播网络暴力信息的组织和个人,应当依法从重处罚。这表明( )

①以道德滋养法治,发挥道德对法治的支撑作用

②法律面前人人平等,任何人不得凌驾法律之上

③法律实质上反映人民群众的根本利益和共同意志

④法治社会需要社会主体加强行业自律和自我约束

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

①:材料未提及道德对法治的作用,①排除。

②④:对组织、煽动制作、复制、发布、传播网络暴力信息的组织和个人,应当依法从重处罚,网络信息服务提供者和用户应当遵守法律和社会公德。这表明法律面前人人平等,任何人不得凌驾法律之上,法治社会需要社会主体加强行业自律和自我约束,②④符合题意。

③:法律实质上体现统治阶级的意志,③错误。

7.2 全面推进依法治国的总目标与原则

第七课 治国理政的基本方式

思考:我们如何治理校园乱象?

什么是法治?法治和法制一样吗?二者有什么联系?

若已满14周岁不满16周岁,根据《刑法》第17条,对抢劫罪需承担刑事责任,本案属于抢劫罪的加重情节,可能同时触犯故意伤害罪。

议学情境一

初二的小周、小段向同学小黄索要钱财,小黄不给便威胁、殴打小黄,抢走小黄随身携带的500元现金。小黄的伤情已构成重伤二级。

高中生小周旷课回家,认识了“段大哥”。有一天,段大哥带小周去偷车。小周知道偷东西不对,但是想着只是跟着去,不偷没事,便跟着去了,当晚小周跟着段大哥等人偷了11辆摩托车。

根据刑法规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。小周明知道他们是要去偷东西,还跟着去,这就构成了共同犯罪,

校园乱象频发

法治:法治是法律统治的简称,是相对于“人治”而言的,强调一个国家处于依法治理的一种状态,是一种贯彻法律至上、严格依法办事的治国原则和方式。(只在民主制国家才存在法治)

法制:法制是法律制度的简称,属于制度的范畴,强调一个国家的法及其法律制度。(任何国家都存在法制)

【探究与分享】p80

法治和法制

法制

法治

立足点和归宿

基础和前提条件

法制是法治的基础和前提条件,实行法治必须具有完备的法律制度。

法治是法制的立足点和归宿, 法制的发展前途必然是最终实现法治。

全面推进依法治国的总目标

01

思考: 2025年全国人大代表张伯礼建议,将故意伤害致人重伤刑责年龄从14周岁降至12岁,你怎么看

2024年3月10日,邯郸市肥乡区初一学生王某某被杀害。案件发生后,肥乡区高度重视,公安机关立即开展侦破工作。3月11日,涉案犯罪嫌疑人(均时年13周岁)被全部抓获,现已依法采取刑事强制措施。司法机关将对犯罪行为依法予以惩处。案件发生以来,相关部全力做好受害人家属安抚和善后工作,各方面工作正有序进行。

嫌疑人老到的行为与幼小的年龄形成了强烈反差,此事性质极其恶劣,在网上引起了希望加大对未成年人犯罪惩处力度的呼声。

议学情境二

未成年人犯罪问题引发热议

重要性:

①法律是治国之重器,法治是国家治理体系和治理能力的重要依托。

②法律是治国理政的最大的规矩,法治是国家长治久安和繁荣发展的重要保障,是社会文明进步的重要标志,是以理性方式解决社会矛盾的最佳途径。(P73)

法治是治国理政的基本方式。(P74)

必要性:要推动我国经济社会持续健康发展,不断开拓中国特色社会主义事业更加广阔的发展前景,必须坚持走中国特色社会主义法治道路,全面推进社会主义法治国家建设。

1.为什么要推进全面推进依法治国?

一

全面推进依法治国的总目标

全国人大代表张伯礼建议,将故意伤害致人重伤刑责年龄降至12岁。完全刑事责任年龄:已满16周岁的人犯罪,应当负刑事责任。

相对刑事责任年龄之一:已满14周岁不满16周岁的人,犯有故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质等8项重罪的,应当负刑事责任。

相对刑事责任年龄之二:已满12周岁不满14周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。无刑事责任年龄:不满12周岁的人,不负刑事责任。这些规定体现了我国在处理未成年人犯罪问题时,既要维护社会安全,也要注重未成年人的教育和矫正,以及对其未来发展的考虑。

2024年12月30日,河北省邯郸市中级人民法院一审公开宣判被告人张某某、李某、马某某故意杀人一案,对被告人张某某以故意杀人罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身;对被告人李某以故意杀人罪判处有期徒刑十二年;被告人马某某依法不予刑事处罚。判决结果一出,顿时在网上激起千层浪。很多网友认为判罚太轻,应该将主犯枪毙,李某才判了十二年,而马某甚至不予刑事处罚,有失偏颇。但事实上,对于张某某几人的判决,已经是在法律范围内较为适应的刑罚了。根据我国刑法规定,犯罪时不满18周岁的人不适用死刑;其次,不满18周岁的人有罪的,应当从轻或减轻处罚。由此可知,张某某作为未成年人,被判处无期徒刑已经是顶格判罚,可能是考虑到其犯罪手段之残忍,社会影响之恶劣,法院并未依据法律规定予以从轻、减轻处罚。至于李某被判处十二年有期徒刑,是考虑到其虽然参与了犯罪过程,但是一直扮演被指使的角色,且并未直接实施杀人行为,该判罚也符合一般情况下共同犯罪中被领导一方应当承担的刑罚尺度,较为合理。而马某本身并未参与杀人行为,只是提供了交通工具并参与了销毁犯罪证据的行为,情节较轻,结合未成年人犯罪相关规定,不予处罚也是合理的。当然,前述的“合理”,只是基于我国现行法律规定及实务判决而言。从我国立法角度来讲,对于未成年人刑事犯罪的处罚力度一直较轻。1997年刑法,将未成年人承担一般刑责的最低年龄限制定为16周岁,而14周岁以上不满16周岁的未成年人承担刑事责任的犯罪则仅限制为包括故意杀人、抢劫、强奸等8种恶性犯罪,除此8类犯罪之外不承担刑事责任。直到2021年《刑法修正案(十一)》的出台,未成年人承担刑责的年龄界限才向下突破。根据《修正案》的规定,除了此前旧有的八种恶性犯罪外,已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。而本案的判决便是基于前述《修正案》的规定,换言之,同样的案件如果发生在2021年前,张某某等人将不会承担任何刑事责任。

2.全面推进依法治国的总目标:

(1)是什么:建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家

(2)具体内容:

建设中国特色社会主义法治体系

建设社会主义法治国家

①在中国共产党的领导下,坚持中国特色社会主义制度,贯彻习近平法治思想。(前提)

②形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系、形成完善的党内法规体系。(总抓手)

③坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,

④坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。

(贯彻执行)

⑤实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。

⑥促进国家治理体系和治理能力现代化。(达成效果)

具

体

路

径

前

进

方

向

根本保证

根本制度保障

科学、民主、依法立法,使法律及时、系统、针对、有效

有法可依P88

党内监督

国家机关监督

民主监督

司法监督

群众监督

舆论监督

规范约束公权力

党政治和组织保障

法治队伍

物质经费

制度保障

党章、党内准则、条例P29

完备

高效

严密

有力

完善

严格执法、公正司法、全民守法

P88

拓展延伸

全面依法治国在我国政治生活中对不同主体提出要求

中国共产党 依法执政,党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法。P82

立法机关 科学立法、民主立法、依法立法。

国家行政机关 依法行政

监察委员会 依法独立行使监察权

司法机关 公正司法

社会和公民 尊法、学法、守法、用法。

全面推进依法治国,科学立法是前提,严格执法是关键,公正司法是保障,全民守法是基础。

拓展延伸

全社会都要关心少年儿童成长,支持少年儿童工作。对损害少年儿童权益、破坏少年儿童身心健康的言行,要坚决防止和依法打击。 ——习近平

内容:深刻回答了新时代为什么实行全面依法治国、怎样实行全面依法治国等一系列重大问题。

产生:习近平法治思想是顺应实现中华民族伟大复兴时代要求应运而生的重大理论创新成果,

地位作用:是马克思主义法治理论中国化最新成果,是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,是全面依法治国的根本遵循和行动指南。

习近平法治思想 P81

3.全面依法治国的要求:

(1)全面依法治国是国家治理的一场深刻革命,关系党执政兴国。关系人民幸福安康,关系党和国家长治久安。

(2)全党和全国人民必须更加自觉地坚持依法治国、更加扎实地推进依法治国,努力实现国家各项工作法治化,向着建设法治中国的目标不断前进。

全面推进依法治国的原则

02

思考:未成年人法律实施过程体现了全面依法治国要坚持哪些原则?

材料一:

近年来,校园欺凌、儿童性侵、未成年人网络沉迷等相关问题频频进入公众视野,越来越受到关注。为了更好地保护未成年人的合法权益,预防和矫治未成年人的不良行为、违法行为以及犯罪行为,我国新修订了《中华人民共和国未成年人保护法》和(中华人民共和国预防未成年人犯罪法》,这两部法律都已于2021年6月1日起施行。

材料二:

《未成年人网络保护条例》于2024年1月1日起施行,这是贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记关于青年工作的重要思想,进一步完善互联网领域治理体系,健全青少年健康成长法治保障的重要举措,在未成年人保护工作领域具有里程碑意义。

议学情境三

材料三:

2025年3月8日,最高人民法院院长张军在向十四届全国人大三次会议作的工作报告中,提及邯郸三名初中生谋杀同学埋尸一案,主犯被依法顶格判处无期徒刑,同案未参与犯罪预谋和加害行为的被告,依法不予刑事处罚,由相关部门专门矫治教育。

坚持从中国实际出发

坚持法律面前人人平等

坚持中国共产党的领导

坚持人民主体地位

坚持依法治国和以德治国相结合

1. 坚持中国共产党的领导。

必须坚持党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法,把依法治国与依法执政统一起来。

作为执政党,中国共产党必须切实尊重宪法法律权威,模范遵守宪法法律,坚持依宪执政和依法执政。

要求

原因

党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,是社会主义法治最根本的保证。

二

全面推进依法治国的原则

2. 坚持人民主体地位

人民是依法治国的主体和力量源泉,人民代表大会制度是保证人民当家作主的根本政治制度。

原因

要求

必须坚持法治建设为了人民、依靠人民、造福人民、保护人民,以保障人民根本权益为出发点和落脚点。

保证人民依法享有广泛的权利和自由、承担应尽的义务,维护社会公平正义,促进共同富裕。

3. 坚持法律面前人人平等

平等是社会主义法律的基本属性。

原因

要求

任何组织和个人都必须尊重宪法法律权威,都必须在宪法法律范围内活动,都必须依照宪法法律行使权力或权利、履行职责或义务,都不得有超越宪法法律的特权。

必须维护国家法制统一、尊严、权威,切实保证宪法法律有效实施,绝不允许任何人以任何借口任何形式以言代法、以权压法、徇私枉法。

4. 坚持依法治国和以德治国相结合

国家和社会治理需要法律和道德共同发挥作用。

原因

要求

必须坚持一手抓法治、一手抓德治,大力弘扬社会主义核心价值观,弘扬中华传统美德,培育社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德,既重视发挥法律的规范作用,又重视发挥道德的教化作用,以法治体现道德理念、强化法律对道德建设的促进作用,以道德滋养法治精神、强化道德对法治文化的支撑作用,实现法律和道德相辅相成、法治和德治相得益彰。

道德是法律的基础、法律是道德的保障

必须从我国基本国情出发,同改革开放不断深化相适应,总结和运用党领导人民实行法治的成功经验,围绕社会主义法治建设重大理论和实践问题,推进法治理论创新,发展符合中国实际、具有中国特色、体现社会发展规律的社会主义法治理论,为依法治国提供理论指导。

5. 坚持从中国实际出发

相关链接

习近平指出:“我们要学习借鉴世界上优秀的法治文明成果。但是,学习借鉴不等于是简单的拿来主义,必须坚持以我为主、为我所用,认真鉴别、合理吸收,不能搞‘全盘西化’,不能搞‘全面移植’,不能照搬照抄。”

要求

1

坚持中国共产党的领导

2

坚持人民主体地位

3

坚持法律面前人人平等

4

坚持依法治国和以德治国相结合

5

坚持从中国实际出发

归纳总结

全面依法治国的总目标

全面推进依法治国的原因 ——为什么

全面依法治国的总目标 ——是什么

全面推进依法治国总目标的要求 ——怎么办

坚持中国共产党的领导 ——政治保证

坚持人民主体地位 ——力量源泉

坚持法律面前人人平等 ——价值追求

坚持依法治国和以德治国相结合-精神支撑

坚持从中国实际出发 ——实践基础

全面依法治国的原则

全面依法治国的总目标与原则

课堂小结

B

牛刀小试

1.我国现行宪法第五条第三款规定:“一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。”任何法律、法规必须基于宪法而产生,法律、法规的内容应当符合宪法的要求,当法律、法规的内容与宪法的规定相抵触时,为了维护宪法作为根本法的权威性,应当宣布有问题的法律、法规违宪。这表明( )

①宪法作为根本法具有最高的法律效力 ②宪法是国家机关制定和修改法律的唯一依据

③宪法是社会主义法治最根本的保证 ④在我国法律体系中宪法居于核心和统帅地位

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

①④:任何法律、法规必须基于宪法而产生,法律、法规的内容应当符合宪法的要求,当法律、法规的内容与宪法的规定相抵触时,为了维护宪法作为根本法的权威性,应当宣布有问题的法律、法规违宪。这表明宪法作为根本法具有最高的法律效力,在我国法律体系中宪法居于核心和统帅地位,①④符合题意。

②:宪法是国家机关制定和修改法律的基本依据,但不是唯一依据,②错误。

③:党的领导是社会主义法治最根本的保证,③错误。

C

2.《网络暴力信息治理规定》已由国家互联网信息办公室审议通过,自2024年8月1日起施行。《规定》指出:网络信息服务提供者和用户应当坚持社会主义核心价值观,遵守法律和社会公德,对组织、煽动制作、复制、发布、传播网络暴力信息的组织和个人,应当依法从重处罚。这表明( )

①以道德滋养法治,发挥道德对法治的支撑作用

②法律面前人人平等,任何人不得凌驾法律之上

③法律实质上反映人民群众的根本利益和共同意志

④法治社会需要社会主体加强行业自律和自我约束

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

①:材料未提及道德对法治的作用,①排除。

②④:对组织、煽动制作、复制、发布、传播网络暴力信息的组织和个人,应当依法从重处罚,网络信息服务提供者和用户应当遵守法律和社会公德。这表明法律面前人人平等,任何人不得凌驾法律之上,法治社会需要社会主体加强行业自律和自我约束,②④符合题意。

③:法律实质上体现统治阶级的意志,③错误。