-统编版2025-2026学年四年级上册语文期末必刷卷古诗文阅读(期末专项培优.含解析)

文档属性

| 名称 | -统编版2025-2026学年四年级上册语文期末必刷卷古诗文阅读(期末专项培优.含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 95.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-22 07:07:36 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

期末专项培优 古诗文阅读

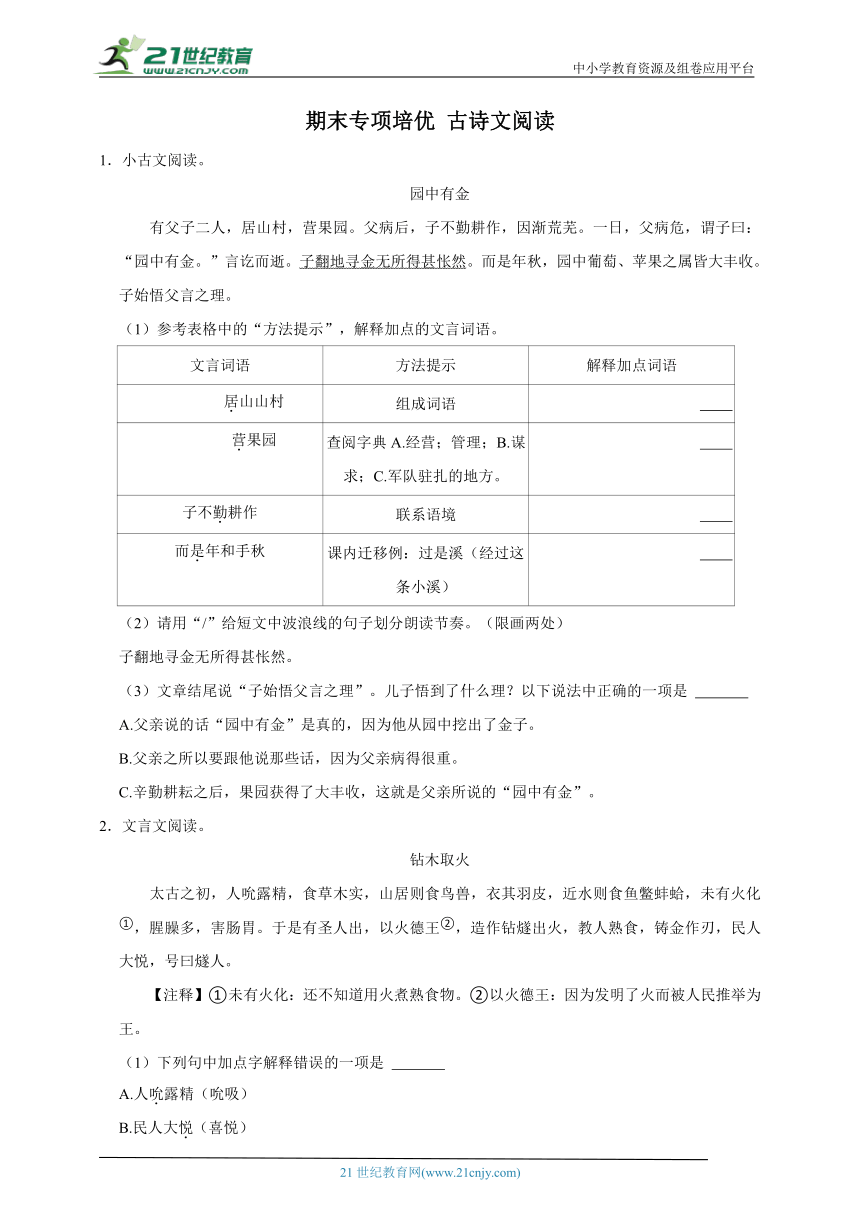

1.小古文阅读。

园中有金

有父子二人,居山村,营果园。父病后,子不勤耕作,因渐荒芜。一日,父病危,谓子曰:“园中有金。”言讫而逝。子翻地寻金无所得甚怅然。而是年秋,园中葡萄、苹果之属皆大丰收。子始悟父言之理。

(1)参考表格中的“方法提示”,解释加点的文言词语。

文言词语 方法提示 解释加点词语

居山山村 组成词语

营果园 查阅字典A.经营;管理;B.谋求;C.军队驻扎的地方。

子不勤耕作 联系语境

而是年和手秋 课内迁移例:过是溪(经过这条小溪)

(2)请用“/”给短文中波浪线的句子划分朗读节奏。(限画两处)

子翻地寻金无所得甚怅然。

(3)文章结尾说“子始悟父言之理”。儿子悟到了什么理?以下说法中正确的一项是

A.父亲说的话“园中有金”是真的,因为他从园中挖出了金子。

B.父亲之所以要跟他说那些话,因为父亲病得很重。

C.辛勤耕耘之后,果园获得了大丰收,这就是父亲所说的“园中有金”。

2.文言文阅读。

钻木取火

太古之初,人吮露精,食草木实,山居则食鸟兽,衣其羽皮,近水则食鱼鳖蚌蛤,未有火化①,腥臊多,害肠胃。于是有圣人出,以火德王②,造作钻燧出火,教人熟食,铸金作刃,民人大悦,号曰燧人。

【注释】①未有火化:还不知道用火煮熟食物。②以火德王:因为发明了火而被人民推举为王。

(1)下列句中加点字解释错误的一项是

A.人吮露精(吮吸)

B.民人大悦(喜悦)

C.以火德王(以为)

D.号曰燧人(叫)

(2)这篇短文写了燧人氏因为人们未有火化, , ,所以发明了火,并 , ,可见他是个 , 的人。(前四空用原文回答)

(3)结合短文内容,说说火的发明对于远古人类有怎样重大的意义。

(4)通过“快乐读书吧”的推荐阅读,除了钻木取火外你还知道中外神话故事中与火相关的故事有哪些?请写出两个。

3.小古文阅读。

刻舟求剑

楚人有涉①江者,其剑自②舟中坠于水。遽③契其舟,曰:“是④吾剑之所从坠⑤。”舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行。求⑥剑若此,不亦惑乎!

【注释]①涉:过,渡。此处指乘船渡河。②自:从。③遽:立即,匆忙。④是:此,这里。⑤坠:掉下。⑥求:寻找。

(1)解释下面加点的词。

遽契其舟

不亦惑乎

(2)将下面的句子翻译成现代汉语。

从其所契者入水求之。

(3)请用原文回答楚人找不着他的剑的原因。

(4)读了这个故事,你懂得了什么道理?

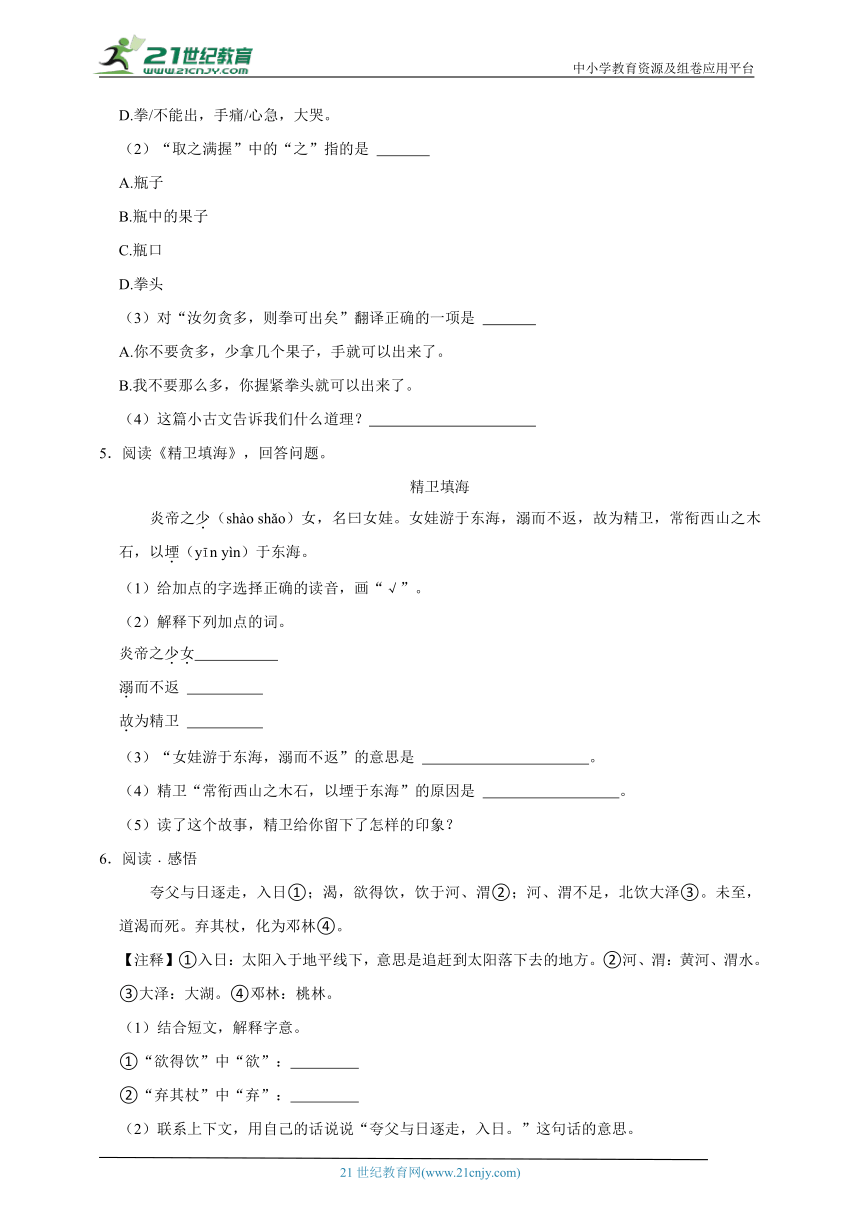

4.小古文阅读。

勿贪多

瓶中有果。儿伸手入瓶,取之满握。拳不能出,手痛心急,大哭。母曰:“汝①勿贪多,则拳可出矣②。”

【注释】①汝( r ):你。②矣( yǐ):了。

(1)下列朗读节奏划分不正确的一项是

A.瓶中/有果。

B.儿/伸手/入瓶,取之/满握。

C.汝勿贪/多,则拳可/出矣。

D.拳/不能出,手痛/心急,大哭。

(2)“取之满握”中的“之”指的是

A.瓶子

B.瓶中的果子

C.瓶口

D.拳头

(3)对“汝勿贪多,则拳可出矣”翻译正确的一项是

A.你不要贪多,少拿几个果子,手就可以出来了。

B.我不要那么多,你握紧拳头就可以出来了。

(4)这篇小古文告诉我们什么道理?

5.阅读《精卫填海》,回答问题。

精卫填海

炎帝之少(shào shǎo)女,名曰女娃。女娃游于东海,溺而不返,故为精卫,常衔西山之木石,以堙(yīn yìn)于东海。

(1)给加点的字选择正确的读音,画“√”。

(2)解释下列加点的词。

炎帝之少女

溺而不返

故为精卫

(3)“女娃游于东海,溺而不返”的意思是 。

(4)精卫“常衔西山之木石,以堙于东海”的原因是 。

(5)读了这个故事,精卫给你留下了怎样的印象?

6.阅读﹒感悟

夸父与日逐走,入日①;渴,欲得饮,饮于河、渭②;河、渭不足,北饮大泽③。未至,道渴而死。弃其杖,化为邓林④。

【注释】①入日:太阳入于地平线下,意思是追赶到太阳落下去的地方。②河、渭:黄河、渭水。③大泽:大湖。④邓林:桃林。

(1)结合短文,解释字意。

①“欲得饮”中“欲”:

②“弃其杖”中“弃”:

(2)联系上下文,用自己的话说说“夸父与日逐走,入日。”这句话的意思。

(3)上文所叙述的故事是《 》,它是一篇 故事。

(4)联系课文内容,你觉得夸父是一个怎样的人?

7.小月在阅读分享会中,分享了神话故事《共工怒触不周山》,请你一起来参与。

共工①怒触不周山②

昔者③,共工与颛顼④争为帝,怒而触不周之山。天柱折⑤,地维绝⑥。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦⑦尘埃归焉。

【注释】①共工:传说中的部落领袖,炎帝的后裔。②不周山:山名,传说在昆仑西北。③昔者:从前。④颛顼:传说中的“五帝”之一,黄帝的后裔。⑤天柱析:支撑天的柱子折了。⑥地维绝:挂地的绳子断了。⑦水潦:泛指江湖流水。

(1)用多种方法理解加点字、将字义填在横线上。

①怒触不周山:

②故日月星辰移焉:

③故水潦尘埃归焉:

(2)你能帮助小月理解下面这句话的意思吗?

地不满东南,故水潦尘埃归焉。

(3)在原文中用“ ”画出共工怒触不周山的起因,用“ ”画出共工怒触不周山的结果。

(4)相信你肯定看了很多神话故事,你最喜欢的神话故事是 ,其中你最喜欢的人物是 ,这个故事中,你感到最神奇的地方是 。

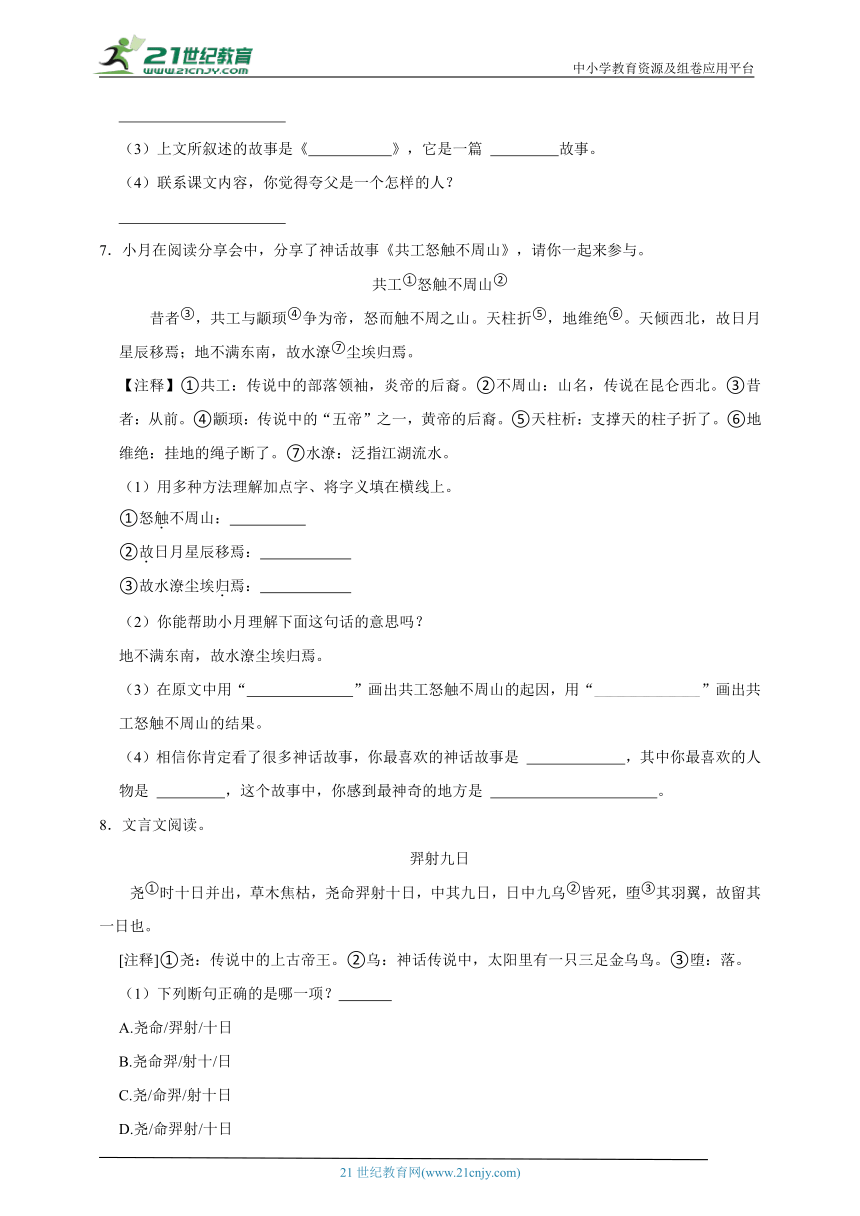

8.文言文阅读。

羿射九日

尧①时十日并出,草木焦枯,尧命羿射十日,中其九日,日中九乌②皆死,堕③其羽翼,故留其一日也。

[注释]①尧:传说中的上古帝王。②乌:神话传说中,太阳里有一只三足金乌鸟。③堕:落。

(1)下列断句正确的是哪一项?

A.尧命/羿射/十日

B.尧命羿/射十/日

C.尧/命羿/射十日

D.尧/命羿射/十日

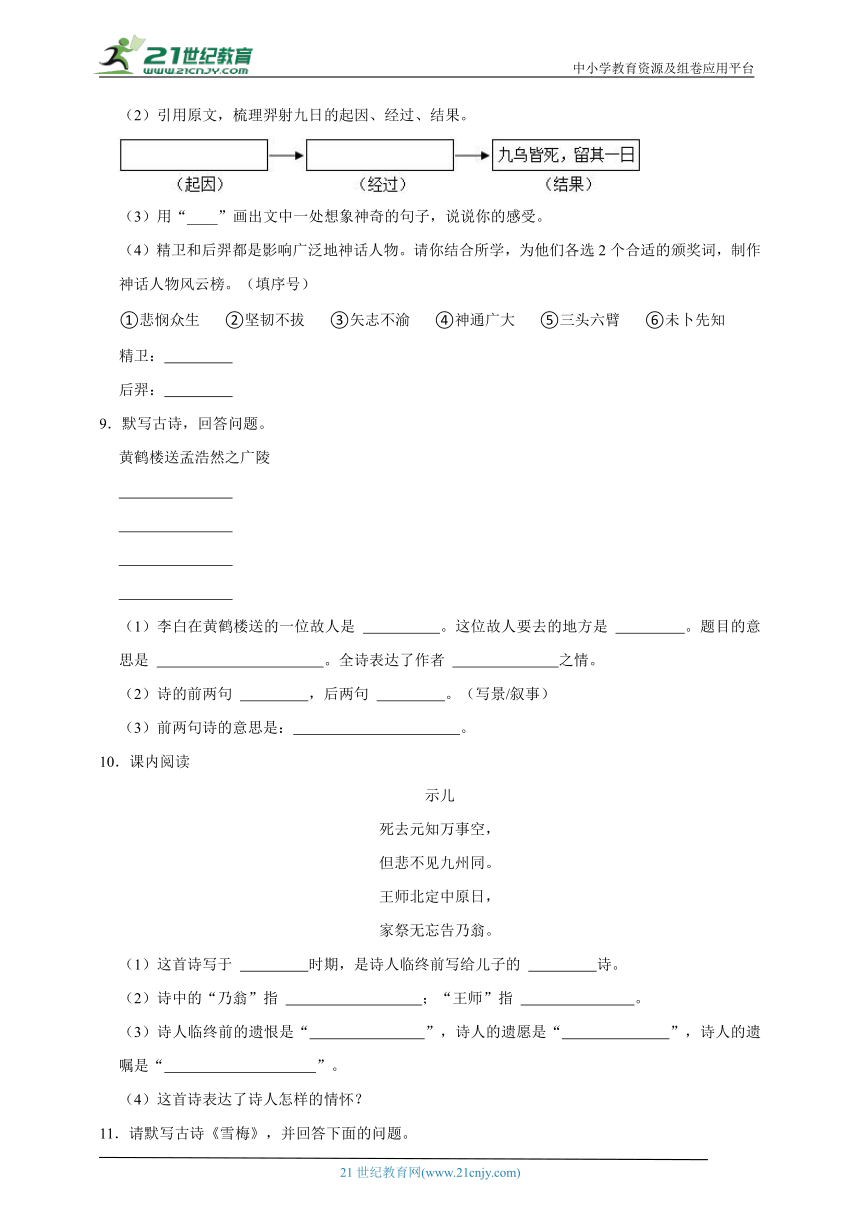

(2)引用原文,梳理羿射九日的起因、经过、结果。

(3)用“____”画出文中一处想象神奇的句子,说说你的感受。

(4)精卫和后羿都是影响广泛地神话人物。请你结合所学,为他们各选2个合适的颁奖词,制作神话人物风云榜。(填序号)

①悲悯众生 ②坚韧不拔 ③矢志不渝 ④神通广大 ⑤三头六臂 ⑥未卜先知

精卫:

后羿:

9.默写古诗,回答问题。

黄鹤楼送孟浩然之广陵

(1)李白在黄鹤楼送的一位故人是 。这位故人要去的地方是 。题目的意思是 。全诗表达了作者 之情。

(2)诗的前两句 ,后两句 。(写景/叙事)

(3)前两句诗的意思是: 。

10.课内阅读

示儿

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

(1)这首诗写于 时期,是诗人临终前写给儿子的 诗。

(2)诗中的“乃翁”指 ;“王师”指 。

(3)诗人临终前的遗恨是“ ”,诗人的遗愿是“ ”,诗人的遗嘱是“ ”。

(4)这首诗表达了诗人怎样的情怀?

11.请默写古诗《雪梅》,并回答下面的问题。

梅雪争春未肯降, 。

,雪却输梅一段香。

(1)“梅雪争春未肯降”将 与 当作人,用梅花的 与雪的 相互 。

(2)诗人对梅与雪的评语是 。(用文中语句作答)

12.古诗文阅读。

登飞来峰

[宋]王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

(1)诗句“自缘身在最高层”中,“缘”的意思是 。

A.缘分

B.因为

C.边缘

D.沿着

(2)下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是 。

A.第一句概括峰和塔的高度,古代八尺为寻,“千寻塔”,说明了塔的高峻。

B.第二句写在晨鸡报晓时分,便可以看到旭日东升,进一步渲染塔之高。

C.第三句用典来直抒胸臆,“浮云”在古代诗歌中,往往用来借代品德高尚的人。

D.这首诗是登高抒怀之作,诗人登上飞来峰,触景生情,抒发豪情壮志。

(3)这首诗借景说理,借飞来峰的高远壮阔,说明了 的道理。

13.阅读下面两首古诗,回答问题。

凉州词

葡萄美酒夜光杯,

欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,

古来征战几人回?

别董大

千里黄云白日曛,

北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,

天下谁人不识君?

(1)用自己的话写出下面诗句的意思。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

(2)下列说法不正确的一项是

A.这两首诗都是唐诗,作者分别是王翰和高适,他们是“边塞诗人”的代表人物。

B.这两首诗都是先写景后抒怀,是边塞诗与送别诗的优秀之作。

C.“古来征战几人回”和“天下谁人不识君”都表示疑问的语气。

(3)下列说法正确的一项是

A.“葡萄美酒夜光杯”和“秦时明月汉时关”的写法一样。

B.“天下谁人不识君”和“西出阳关无故人”表达的情感是一样的。

C.这两首诗虽然主题不同,但其大气磅礴的气势是一样的。

14.课内阅读。

题西林壁

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

①这首诗的作者是 (填朝代) (填人名)

②题目中“题”的意思是 ,文中“缘”字的意思是 。

③诗句中有三组意思相对的词,找出来写在下边,这些词语的运用说明了作者从不同角度对庐山进行了细致观察。

—— —— ——

④这是一首哲理诗,诗人认为虽然细致观察了,仍“不识庐山真面目”的原因是 ,(填原句)“真面目”指的是庐山的全貌,站在山中是无法看清的,要想全面地看问题,就要跳出局部,从 上进行观察。

15.

暮江吟

,

半 江 瑟 瑟 半 江 红。

可 怜 九 月 初 三 夜,

。

(1)回忆古诗,把诗句补充完整。

(2)这首诗的作者是 代诗人 。

(3)下列选项中,加点部分的意思相同的一组是 。

A.可怜九月初三夜 可怜巴巴

B.半江瑟瑟半江红 瑟瑟发抖

C.暮江吟 石灰吟

(4)“半江瑟瑟半江红”让我们知道作者是借助 来进行观察的。

A.视觉

B.听觉

C.触觉

(5)用自己的话写写诗中前两行描绘的江边美景。

(6)按提示,回忆课文,默写句子。

大自然美在每一滴水、每一棵树、每一朵花、每一株小草、每一块石头……大自然各样的美都可以融进文字里。王维写的诗句“ ,复照青苔上”,让我们感受到了空山幽静之美;李商隐写的诗句“云母屏风烛影深, ”,让我们欣赏到了银河星辰之美;《走月亮》中“细细的溪水, , ”,让我们欣赏到月夜溪水之美。“一场秋雨一场寒, ”,让我们体会到四季变化也是一种别样的美。

16.阅读古诗,完成练习

出塞

[唐]杜甫

挽弓当①挽强②,

用箭当用长③。

射人先射马,

擒(qín)④贼先擒王。

注释:①〔当〕应当。②〔强〕坚硬的。③〔长〕指长箭。④〔擒〕捉拿。

(1)“挽”用部首查字法应先查 部,再查 画。“挽”在字典中的释义有:①拉;牵。②设法使好转或恢复。③追悼死者。④向上卷起。在本诗中“挽”的意思应该是 。(填序号)

(2)结合注释,说说“挽弓当挽强,用箭当用长”的意思。

(3)读了这首诗,你从中体会到了:

A.将士要有过硬的本领,对敌要讲策略,智勇须并用。

B.将士对故乡和亲人的思念。

C.战争带来了灾难,表达了诗人悲愤的情感。

期末专项培优 古诗文阅读

参考答案与试题解析

1.小古文阅读。

园中有金

有父子二人,居山村,营果园。父病后,子不勤耕作,因渐荒芜。一日,父病危,谓子曰:“园中有金。”言讫而逝。子翻地寻金无所得甚怅然。而是年秋,园中葡萄、苹果之属皆大丰收。子始悟父言之理。

(1)参考表格中的“方法提示”,解释加点的文言词语。

文言词语 方法提示 解释加点词语

居山山村 组成词语 居住

营果园 查阅字典A.经营;管理;B.谋求;C.军队驻扎的地方。 A

子不勤耕作 联系语境 不勤劳

而是年和手秋 课内迁移例:过是溪(经过这条小溪) 这

(2)请用“/”给短文中波浪线的句子划分朗读节奏。(限画两处)

子翻地寻金无所得甚怅然。

(3)文章结尾说“子始悟父言之理”。儿子悟到了什么理?以下说法中正确的一项是 C

A.父亲说的话“园中有金”是真的,因为他从园中挖出了金子。

B.父亲之所以要跟他说那些话,因为父亲病得很重。

C.辛勤耕耘之后,果园获得了大丰收,这就是父亲所说的“园中有金”。

【考点】文言断句;内容理解;字词解释.

【答案】(1)①居住;

②A;

③不勤劳;

④这;

(2)子翻地寻金/无所得/甚怅然。

(3)C。

【分析】参考译文:

有一对父子,在山村中居住着,他们有一片果园以此为生。父亲生病后,儿子不勤劳耕作,田地就日益荒废。有一天,父亲病危,对儿子说:“果园中埋着金子呐。”说完就病逝了。儿子就把土地翻来翻去的找寻金子,可是没有找到,便十分的惆怅。到了这一年的秋天,果园中的葡萄苹果都大丰收了。儿子便领悟了父亲的道理。

【解答】(1)本题考查字词解释。①“居山村”的意思是在山村中居住着。居:居住。

②“营果园”的意思是经营果园。营:经营;管理。

③“子不勤耕作”的意思是儿子不勤劳耕作。不勤:不勤劳。

④“而是年秋”的意思是到了这一年的秋天。是:这。

(2)本题考查文言断句。“子翻地寻金无所得甚怅然”的意思是儿子就把土地翻来翻去的找寻金子,可是没有找到,便十分的惆怅。所以可断句为:子翻地寻金/无所得/甚怅然。

(3)本题考查内容理解。A.有误,从文中句子“子翻地寻金无所得”可知,他并没有从园中挖出金子。

B.有误,父亲之所以要跟他说那些话,是因为父亲病重,父亲担心自己死后儿子“不勤耕作”,不能养活自己。

C.恰当。本文主要告诉我们:人生的财富是通过辛勤劳动获得的。

故选:C。

故答案为:

(1)①居住;

②A;

③不勤劳;

④这;

(2)子翻地寻金/无所得/甚怅然。

(3)C。

【点评】文言文字词解释答题技巧:

1.根据上下文推断含义:在答题时,不要仅凭字面意思解释词语,而是要结合上下文推断词语的含义。上下文通常会提供一些线索或提示,帮助你理解词语的具体含义。

2.利用语法结构判断词性:在古诗和文言文中,词语的词性往往会影响其含义。可以利用语法结构来判断词语的词性,从而更好地理解其含义。

3.注意诗文中的修辞手法:诗文中的修辞手法可能会影响词语的含义。

4.结合背景信息理解:了解古诗或文言文的背景信息。

5.注意一词多义现象:古诗和文言文中常常出现一词多义现象,要注意区分不同含义。对于不确定的词语,可以查阅工具书或参考相关资料,以便更好地理解词语的含义。

6.合理推测:如果遇到不熟悉的词语,可以尝试着根据上下文和自己的知识背景进行合理的推测。推测时要注重上下文的逻辑和语法结构,以确保推测的合理性。

2.文言文阅读。

钻木取火

太古之初,人吮露精,食草木实,山居则食鸟兽,衣其羽皮,近水则食鱼鳖蚌蛤,未有火化①,腥臊多,害肠胃。于是有圣人出,以火德王②,造作钻燧出火,教人熟食,铸金作刃,民人大悦,号曰燧人。

【注释】①未有火化:还不知道用火煮熟食物。②以火德王:因为发明了火而被人民推举为王。

(1)下列句中加点字解释错误的一项是 C

A.人吮露精(吮吸)

B.民人大悦(喜悦)

C.以火德王(以为)

D.号曰燧人(叫)

(2)这篇短文写了燧人氏因为人们未有火化, 腥臊多 , 害肠胃 ,所以发明了火,并 钻燧出火 , 教人熟食 ,可见他是个 聪明智慧 , 勤劳勇敢 的人。(前四空用原文回答)

(3)结合短文内容,说说火的发明对于远古人类有怎样重大的意义。

(4)通过“快乐读书吧”的推荐阅读,除了钻木取火外你还知道中外神话故事中与火相关的故事有哪些?请写出两个。

【考点】拓展延伸;字词解释;内容理解.

【答案】(1)C;

(2)腥臊多 害肠胃 钻燧出火 教人熟食 聪明智慧 勤劳勇敢;

(3)火的发明使远古人类吃上了熟食,因此他们生病少了;火的发明为远古人类的聚集提供了武器和条件。

(4)除了钻木取火外,中外神话故事中与火相关的故事还包括阏伯盗火和击石取火。

【分析】译文:在远古时期,人类主要依靠自然界的露水和草木果实为生。居住在山里的人以飞鸟和野兽为食,穿着羽毛和兽皮;而靠近水域的人则以鱼、鳖和河蚌为食。这些食物未经火烤,味道腥臊,对肠胃有害,导致很多人生病。在这个时候,出现了一个圣人,他发明了钻木取火的方法,教会人们如何用火烹饪食物,并利用火来铸造金属制造兵器或刀刃。人们非常高兴,推举他为天下的王,称他为燧人氏。

【解答】(1)本题考查字词解释。A、B、D正确。C.有误,以火德王:因为发明了火而被人民推举为王。以:因为。故选C。

(2)本题考查内容理解。这篇短文写了燧人氏因为人们未有火化,腥臊多,害肠胃,所以发明了火,并钻燧出火,教人熟食,可见他是个聪明智慧,勤劳勇敢的人。

(3)本题考查内容理解。结合译文可知,火的发明使远古人类吃上了熟食,因此他们生病少了;火的发明为远古人类的聚集提供了武器和条件。

(4) 本题考查扩展写话。结合平时学习积累作答即可。除了钻木取火外,中外神话故事中与火相关的故事还包括阏伯盗火和击石取火。

故答案为:

(1)C;

(2)腥臊多 害肠胃 钻燧出火 教人熟食 聪明智慧 勤劳勇敢;

(3)火的发明使远古人类吃上了熟食,因此他们生病少了;火的发明为远古人类的聚集提供了武器和条件。

(4)除了钻木取火外,中外神话故事中与火相关的故事还包括阏伯盗火和击石取火。

【点评】文言文的翻译首先要对全文进行反复的朗读,然后对一些不好理解的文言词进行分析理解,弄明白其在文中的意思,进而理解每个句子的意思,最后再进行整个文言文的理解。

3.小古文阅读。

刻舟求剑

楚人有涉①江者,其剑自②舟中坠于水。遽③契其舟,曰:“是④吾剑之所从坠⑤。”舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行。求⑥剑若此,不亦惑乎!

【注释]①涉:过,渡。此处指乘船渡河。②自:从。③遽:立即,匆忙。④是:此,这里。⑤坠:掉下。⑥求:寻找。

(1)解释下面加点的词。

遽契其舟 用刀雕刻,刻。

不亦惑乎 迷惑,这里是对事物感到糊涂不理解的意思。

(2)将下面的句子翻译成现代汉语。

从其所契者入水求之。

(3)请用原文回答楚人找不着他的剑的原因。

(4)读了这个故事,你懂得了什么道理?

【考点】字词解释;句子翻译;内容理解;情感主旨.

【答案】(1)用刀雕刻,刻。

迷惑,这里是对事物感到糊涂不理解的意思。

(2)(这个楚国人)从他刻记号的地方下水寻找剑。

(3)舟已行矣,而剑不行;

(4)这个故事告诉我们,做事情不能死守教条、刻板而不懂变通,要用发展的眼光看待问题,根据具体的情况来灵活处理问题 。

【分析】参考译文:楚国有个渡江的人,他的剑从船中掉到水里。他急忙在船边上用剑在掉下剑的地方做了记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方。”船停了,(这个楚国人)从他刻记号的地方下水寻找剑。船已经航行了,但是剑没有行进,像这样寻找剑,不是很糊涂吗?

【解答】(1)本题考查字词解释。他急忙在船边上用剑在掉下剑的地方做了记号。契:用刀雕刻,刻。

不亦惑乎:这不是糊涂吗?惑:迷惑,这里是对事物感到糊涂不理解的意思。

(2)本题考查句子翻译。从其所契者入水求之:(这个楚国人)从他刻记号的地方下水寻找剑。

(3)本题考查内容理解。楚人找不着他的剑的原因是“舟已行矣,而剑不行” 。

(4)本题考查情感主旨。这个故事告诉我们,做事情不能死守教条、刻板而不懂变通,要用发展的眼光看待问题,根据具体的情况来灵活处理问题 。

故答案为:

(1)用刀雕刻,刻。

迷惑,这里是对事物感到糊涂不理解的意思。

(2)(这个楚国人)从他刻记号的地方下水寻找剑。

(3)舟已行矣,而剑不行;

(4)这个故事告诉我们,做事情不能死守教条、刻板而不懂变通,要用发展的眼光看待问题,根据具体的情况来灵活处理问题 。

【点评】文言文的翻译首先要对全文进行反复的朗读,然后对一些不好理解的文言词进行分析理解,弄明白其在文中的意思,进而理解每个句子的意思,最后再进行整个文言文的理解。

4.小古文阅读。

勿贪多

瓶中有果。儿伸手入瓶,取之满握。拳不能出,手痛心急,大哭。母曰:“汝①勿贪多,则拳可出矣②。”

【注释】①汝( r ):你。②矣( yǐ):了。

(1)下列朗读节奏划分不正确的一项是 C

A.瓶中/有果。

B.儿/伸手/入瓶,取之/满握。

C.汝勿贪/多,则拳可/出矣。

D.拳/不能出,手痛/心急,大哭。

(2)“取之满握”中的“之”指的是 B

A.瓶子

B.瓶中的果子

C.瓶口

D.拳头

(3)对“汝勿贪多,则拳可出矣”翻译正确的一项是 A

A.你不要贪多,少拿几个果子,手就可以出来了。

B.我不要那么多,你握紧拳头就可以出来了。

(4)这篇小古文告诉我们什么道理? 要懂得节制与取舍,不要太贪心,有舍才有得。

【考点】情感主旨.

【答案】(1)C;

(2)B;

(3)A;

(4)要懂得节制与取舍,不要太贪心,有舍才有得。

【分析】参考译文:

瓶子里有一些果子,小孩伸手去取,抓了一大把果子,由于瓶口小,手无法出来,手疼,于是心急大哭,母亲说:“你不要贪多,少拿几个果子,手就可以出来了。”

故事告诫我们要懂得节制与取舍,不要太贪心,有舍才有得。

【解答】(1)考查朗读节奏的划分。首先要理解句意,根据句意划分句子的停顿。“瓶中有果”意思是瓶子里有一些果子,所以A项划分正确。“儿伸手入瓶,取之满握”意思是小孩伸手去取,抓了一大把果子,所以B项划分正确。“汝勿贪多,则拳可出矣”意思是你不要贪多,少拿几个果子,手就可以出来了。C项划分错误,应该是“汝/勿贪多,则/拳可出矣”。“拳不能出,手痛心急,大哭”意思是手无法出来,手疼,于是心急大哭,所以D项划分正确。

(2)考查对文言词语的理解。“取之满握”意思是抓了一大把果子。“之”在这里作代词,指瓶中的果子。

(3)考查文言文的翻译。结合译文可知答案。

(4)考查文章主旨。故事告诫我们要懂得节制与取舍,不要太贪心,有舍才有得。

故答案为:

(1)C;

(2)B;

(3)A;

(4)要懂得节制与取舍,不要太贪心,有舍才有得。

【点评】文言文学习要注重课内积累,利用课内学习的重点知识和方法解决课外文言文的题目。

5.阅读《精卫填海》,回答问题。

精卫填海

炎帝之少(shào shǎo)女,名曰女娃。女娃游于东海,溺而不返,故为精卫,常衔西山之木石,以堙(yīn yìn)于东海。

(1)给加点的字选择正确的读音,画“√”。

(2)解释下列加点的词。

炎帝之少女 小女儿。

溺而不返 溺死。

故为精卫 所以。

(3)“女娃游于东海,溺而不返”的意思是 女娃在东海游玩时溺水身亡,再也没有回来 。

(4)精卫“常衔西山之木石,以堙于东海”的原因是 女娃游于东海,溺而不返 。

(5)读了这个故事,精卫给你留下了怎样的印象?

【考点】句子翻译;形象分析;汉字读音;字词解释.

【答案】(1)shǎo shào;

(2)小女儿;

溺死;

所以;

(3)女娃在东海游玩时溺水身亡,再也没有回来。

(4)女娃游于东海,溺而不返。

(5)精卫的执着、勇敢、不怕困难、坚持不懈的精神给我流下了深刻的印象。

【分析】参考译文:

炎帝的小女儿名叫女娃。有一次,女娃去东海游泳,被溺死了,再也没有回来,所以化为精卫鸟。经常口衔西山上的树枝和石块,用来填塞东海。

【解答】(1)考查了对字音的辨析。

少:【shǎo】数量小(跟“多”相对):~量。【shào】年纪轻(跟“老”相对):~女。故“少女”的“少”读“shào”。

(2)考查字词解释。

句意为:炎帝的小女儿名叫女娃。少女:小女儿。

句意为:被溺死了,再也没有回来。溺:溺死。

句意为:所以化为精卫鸟。故:所以。

(3)考查句子翻译。于:在。溺:溺死。返:返回。句意为:女娃在东海游玩时溺水身亡,再也没有回来。

(4)考查内容的理解。读了课文后,我知道精卫“衔西山之木石,以堙于东海”的原因是:女娃游于东海,溺而不返。结合课内学习及译文总结回答。此句话的意思是:女娃去东海游泳,被溺死了,再也没有回来。故用原文语句回答的句子是:女娃游于东海,溺而不返。

(5)考考查了人物形象的理解。因为淹死在东海,为了报仇,尽管东海浩瀚无边,精卫是那么微小的一只鸟儿,仍然要飞越千山万水,不停歇地到西山衔来木石,要填塞东海。所以我们被精卫性情刚烈,坚韧执着的精神给我们流下了深刻的印象。

故答案为:

(1)shǎo shào;

(2)小女儿;

溺死;

所以;

(3)女娃在东海游玩时溺水身亡,再也没有回来。

(4)女娃游于东海,溺而不返。

(5)精卫的执着、勇敢、不怕困难、坚持不懈的精神给我流下了深刻的印象。

【点评】文言文的阅读理解是小学语文中的难点,完成此类题目要注意古今异义及语言习惯的不同的。

6.阅读﹒感悟

夸父与日逐走,入日①;渴,欲得饮,饮于河、渭②;河、渭不足,北饮大泽③。未至,道渴而死。弃其杖,化为邓林④。

【注释】①入日:太阳入于地平线下,意思是追赶到太阳落下去的地方。②河、渭:黄河、渭水。③大泽:大湖。④邓林:桃林。

(1)结合短文,解释字意。

①“欲得饮”中“欲”: 想要

②“弃其杖”中“弃”: 丢下

(2)联系上下文,用自己的话说说“夸父与日逐走,入日。”这句话的意思。

夸父与太阳赛跑,一直追赶到太阳落下的地方。

(3)上文所叙述的故事是《 夸父逐日 》,它是一篇 神话 故事。

(4)联系课文内容,你觉得夸父是一个怎样的人?

夸父是一位执著、勇敢、敢于追求,乐于奉献,愿为人类造福的英雄。

【考点】字词解释;句子翻译;形象分析;文学常识.

【答案】(1)想要 丢下

(2)夸父与太阳赛跑,一直追赶到太阳落下的地方。

(3)夸父逐日 神话;

(4)夸父是一位执着、勇敢、敢于追求、乐于奉献,愿为人类造福的英雄。

【分析】参考译文:

夸父与太阳赛跑,一直追赶到太阳落下的地方;他感到口渴,想要喝水,就到黄河、渭水喝水。黄河、渭水的水不够,往北去大湖喝水。还没到大湖,在半路因口渴而死。丢弃他的手杖,(手杖)化成桃林。

【解答】(1)本题考查字词解释。“欲得饮”的意思是想要喝水,这里“欲”的意思是想要;希望。“弃其杖”的意思是丢弃他的手杖,这里“弃”的意思是放弃;扔掉。

(2)本题考查句子解释。“夸父与日逐走,入日”中:逐走:竞跑,赛跑。逐:竞争。走:跑。入日:追赶到太阳落下的地方。整句意思是夸父与太阳赛跑,一直追赶到太阳落下的地方。

(3)本题考查文学常识。

这篇文章出自《山海经.海外北经》的《夸父逐日》,讲述了黄帝时期的夸父族首领夸父与太阳赛跑最终渴死化成世间实物的故事,是一篇神话故事。

(4)本题考查人物形象。

根据课文《夸父逐日》内容,我觉得夸父是一个勇敢、坚强、敢于追求理想的人。他为了追赶太阳,不惜付出巨大努力,甚至最终献出了自己的生命。这种勇于追求理想、不屈不挠的精神,值得我们学习和借鉴。

故答案为:

(1)想要 丢下

(2)夸父与太阳赛跑,一直追赶到太阳落下的地方。

(3)夸父逐日 神话;

(4)夸父是一位执着、勇敢、敢于追求、乐于奉献,愿为人类造福的英雄。

【点评】阅读分析题目是小学语文的常见题型,考查了学生的阅读分析能力,完成时要认真阅读短文,了解短文内容及所表达的主题后,再结合后面的问题分析解答。

7.小月在阅读分享会中,分享了神话故事《共工怒触不周山》,请你一起来参与。

共工①怒触不周山②

昔者③,共工与颛顼④争为帝,怒而触不周之山。天柱折⑤,地维绝⑥。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦⑦尘埃归焉。

【注释】①共工:传说中的部落领袖,炎帝的后裔。②不周山:山名,传说在昆仑西北。③昔者:从前。④颛顼:传说中的“五帝”之一,黄帝的后裔。⑤天柱析:支撑天的柱子折了。⑥地维绝:挂地的绳子断了。⑦水潦:泛指江湖流水。

(1)用多种方法理解加点字、将字义填在横线上。

①怒触不周山: 碰、撞

②故日月星辰移焉: 所以、因此

③故水潦尘埃归焉: 汇聚、汇集

(2)你能帮助小月理解下面这句话的意思吗?

地不满东南,故水潦尘埃归焉。

(3)在原文中用“ ”画出共工怒触不周山的起因,用“ ”画出共工怒触不周山的结果。

(4)相信你肯定看了很多神话故事,你最喜欢的神话故事是 《后羿射日》 ,其中你最喜欢的人物是 后羿 ,这个故事中,你感到最神奇的地方是 天上同时出现十个太阳,后羿竟能用弓箭把太阳射下来 。

【考点】句子翻译;内容理解;拓展延伸;字词解释.

【答案】(1)①碰、撞;②所以、因此;③汇聚、汇集;

(2)大地的东南角塌陷了,所以江河泥沙、积水等都朝着东南方向汇聚流去。

(3)起因:“共工与颛顼争为帝”;结果:“天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉”。

(4)《后羿射日》后羿 天上同时出现十个太阳,后羿竟能用弓箭把太阳射下来。

【分析】参考译文:从前,共工与颛顼争夺天帝之位,(共工在大战中失败后)愤怒地撞击不周山。支撑天的柱子折断了,系挂地的绳索也断了。天向西北方向倾斜,所以日月星辰都向西北方向移动;大地的东南角塌陷了,所以江河泥沙朝东南方向流去。

【解答】(1)本题考查对文言文中重点字词含义的理解以及通过字词理解句子意思的能力。

①“怒触不周山”中“触”解释为“碰、撞”。句子“怒触不周山”的意思是:(共工)愤怒地撞击不周山。在这里,“触”这个字形象地描绘出共工当时情绪激动,用撞击的方式对不周山发起冲击的动作,体现了神话故事中那种激烈的冲突场景,而“触”作为一个动词,表达物体与物体之间碰撞这一动作行为,所以解释为“碰、撞”。②“故日月星辰移焉”里“故”的意思是“所以、因此”。整句话“故日月星辰移焉”可理解为:所以日月星辰都向西北方向移动了。在文言文中,“故”常常用来表示因果关系,引出由前面原因导致的结果,在此句语境中,前面描述了某种情况(如共工怒触不周山导致天地出现变化等),后面讲日月星辰移动这一结果,用“故”来连接二者逻辑关系,所以它解释为“所以、因此”。③“故水潦尘埃归焉”中的“归”解释为“汇聚、汇集”。这句话“故水潦尘埃归焉”意思是:所以江河泥沙朝东南方向汇集。“归”有返回、趋向等含义,在这里结合语境,是说水、潦、尘埃这些物质朝着一个方向汇集过去,呈现出一种汇聚的状态,所以解释为“汇聚、汇集”。(2)本题考查对文言文语句中字词及整句话意思的理解阐释能力。首先解释词语意思:“不满”在这里是“塌陷、低洼”的意思,描绘大地在东南方向呈现出地势较低的一种状态。“故”意为“所以、因此”,起到连接前后因果关系的作用。“水潦”指的是“江河流水”,泛指水流的意思,描述自然界中流动的水体。“尘埃”指的是“泥沙、尘土”,也就是地面上细小的颗粒物等物质。“归”解释为“汇聚、汇集”,表示这些水流、泥沙等朝着某个方向汇集起来。然后解释句子意思:大地的东南角塌陷了,地势低洼,所以江河泥沙都朝东南方向汇集。这句话是在描述一种天地之间自然现象形成的缘由,通过“不满东南”这一地势特点,解释了为什么水流、泥沙等物质会朝着东南方向汇聚,体现了古代对于自然现象的一种带有神话色彩或想象式的解释。(3)本题考查对文本内容中事件起因和结果的梳理能力。在原文“昔者,共工与颛顼争为帝,怒而触不周之山。天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉”这段话里,先是说明了“共工与颛顼争为帝”,这就是共工怒触不周山这件事发生的起因,因为争夺天帝之位失败才引发了后面共工愤怒的行为;而后面“天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉”这些内容则描述了共工撞击不周山之后带来的一系列后果,像支撑天的柱子折断了、系挂地的绳索断了,进而导致天向西北倾斜、大地的东南角塌陷等一系列天地变化的情况,所以按照文本描述的逻辑,起因是“共工与颛顼争为帝”,结果是“天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉”。

(4)本题考查对神话故事的积累以及对其内容的理解与表达能力。比如我最喜欢的神话故事是《哪吒闹海》,选择这个故事是因为它充满奇幻色彩且情节扣人心弦。在这个故事中,我最喜欢的人物是哪吒,哪吒从出生时就与众不同,是个肉球模样,后来凭借自身神奇的力量和法宝如混天绫、乾坤圈等在海里大显神通,敢于和邪恶的东海龙王等势力作斗争,充满了正义和勇敢的精神,十分令人钦佩。而让我感到最神奇的地方就是哪吒出生时的奇特模样以及他所拥有的那些威力巨大的法宝,肉球出生打破常规认知,法宝能翻江倒海、降妖除魔,这些神奇元素都展现出神话故事的独特魅力,所以结合自己对故事的熟悉和喜好情况,就可以这样来进行回答,每个人所喜欢的故事、人物以及觉得神奇的地方会因个人阅读经历不同而有所差异,只要合理表述即可。

故答案为:

(1)①碰、撞;②所以、因此;③汇聚、汇集;

(2)大地的东南角塌陷了,所以江河泥沙、积水等都朝着东南方向汇聚流去。

(3)起因:“共工与颛顼争为帝”;结果:“天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉”。

(4)《后羿射日》后羿 天上同时出现十个太阳,后羿竟能用弓箭把太阳射下来。

【点评】文言文内容理解答题技巧:①对于词语的理解,要结合上下文,理解其具体含义和表达效果;

②对于句子的理解,要抓住关键词语和修辞手法,体会其深层含义和表达的情感;③对于段落的理解,要理清段落结构,理解段落中句子的内在联系;

④对于篇章的理解,要把握文章的中心思想、结构特点和作者的写作思路;

⑤对于文化常识的理解,要积累文化知识,提高文化素养。

8.文言文阅读。

羿射九日

尧①时十日并出,草木焦枯,尧命羿射十日,中其九日,日中九乌②皆死,堕③其羽翼,故留其一日也。

[注释]①尧:传说中的上古帝王。②乌:神话传说中,太阳里有一只三足金乌鸟。③堕:落。

(1)下列断句正确的是哪一项? C

A.尧命/羿射/十日

B.尧命羿/射十/日

C.尧/命羿/射十日

D.尧/命羿射/十日

(2)引用原文,梳理羿射九日的起因、经过、结果。

(3)用“____”画出文中一处想象神奇的句子,说说你的感受。

(4)精卫和后羿都是影响广泛地神话人物。请你结合所学,为他们各选2个合适的颁奖词,制作神话人物风云榜。(填序号)

①悲悯众生 ②坚韧不拔 ③矢志不渝 ④神通广大 ⑤三头六臂 ⑥未卜先知

精卫: ②③

后羿: ①④

【考点】文言断句;内容理解.

【答案】(1)C;

(2)十日并出,草木焦枯 羿射十日,中其九日;

(3)“尧命羿射十日,中其九日后羿”一句太神奇,能够射中九个离地球那么远的太阳,而且箭还没有被太阳熔化,简直太神奇了。

(4)②③;

①④。

【分析】这是中国著名的神话故事《后羿射日》,出自《淮南子 本经训》。

译文:到了尧统治的时候,有十个太阳一同出来。灼热的阳光晒焦了庄稼,花草树木干死,老百姓连吃的东西都没有。(于是)尧派后羿射掉十个太阳。太阳里的九只鸟都死了,它的羽翼都掉了,故意留下它一个太阳。

【解答】(1)考查文言断句。根据“尧命羿射十日”的意思:尧派后羿射掉十个太阳。故断句为:尧/命羿/射十日,故选C。

(2)考查短文内容的理解。羿射九日的起因是:十日并出,草木焦枯;经过是:羿射十日,中其九日;结果是:九乌皆死,留其一日。

(3)考查句子赏析。找出一个想象神奇的句子,写一写你的感受即可。

(4)考查对神话人物形象的理解。精卫是神话故事《精卫填海》中的主人公,她死后化为精卫鸟,为了不让别人再淹死,就衔着西山的树枝和石块,打算把东海填平。从中可以看出精卫的坚韧不拔和矢志不渝,故选②③。后羿是神话故事《后羿射日》中的主人公,他为了拯救人类,张弓搭箭,射下了九个太阳,从中可以看出后羿的悲悯众生和神通广大。故选①④。

故答案为:

(1)C;

(2)十日并出,草木焦枯 羿射十日,中其九日;

(3)“尧命羿射十日,中其九日后羿”一句太神奇,能够射中九个离地球那么远的太阳,而且箭还没有被太阳熔化,简直太神奇了。

(4)②③;

①④。

【点评】文言语句的翻译一般有两种方法,直译和意译,考时常采用直译。直译讲究字字落实,特别是关键词语的意思必须要呈现出来。最后根据上下疏通句子。

9.默写古诗,回答问题。

黄鹤楼送孟浩然之广陵

故人西辞黄鹤楼,

烟花三月下扬州.

孤帆远影碧空尽,

唯见长江天际流.

(1)李白在黄鹤楼送的一位故人是 孟浩然 。这位故人要去的地方是 广陵 。题目的意思是 (我)在黄鹤楼送孟浩然到广陵去 。全诗表达了作者 对好友依依惜别 之情。

(2)诗的前两句 叙事 ,后两句 写景 。(写景/叙事)

(3)前两句诗的意思是: 朋友就要由黄鹤楼东去了,在鲜花烂漫的三月去往扬州. 。

【考点】诗歌形象意境.

【答案】见试题解答内容

【分析】《黄鹤楼送孟浩然之广陵》是唐代伟大诗人李白的名篇之一.这是一首送别诗,寓离情于写景.首句点出送别的地点:一代名胜黄鹤楼;二句写送别的时间与去向:“烟花三月”的春色和东南形胜的“扬州”;三、四句,写送别的场景:目送孤帆远去;只留一江春水.诗作以绚丽斑驳的烟花春色和浩瀚无边的长江为背景,极尽渲染之能事,绘出了一幅意境开阔、情丝不绝、色彩明快、风流倜傥的诗人送别画.此诗虽为惜别之作,却写得飘逸灵动,情深而不滞,意永而不悲,辞美而不浮,韵远而不虚.

【解答】黄鹤楼送孟浩然之广陵

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州.

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流.

译文:

友人在黄鹤楼向我挥手告别,阳光明媚的三月他要去扬州.

他的帆影渐渐消失在碧空中,只看见滚滚长江在天边奔流.

重点句赏析:

“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流.”诗的后两句看起来似乎是写景,但在写景中包含着一个充满诗意的细节.“孤帆远影碧空尽”李白一直把朋友送上船,船已经扬帆而去,而他还在江边目送远去的风帆.李白的目光望着帆影,一直看到帆影逐渐模糊,消失在碧空的尽头,可见目送时间之长.帆影已经消逝了,然而李白还在翘首凝望,这才注意到一江春水,在浩浩荡荡地流向远远的水天交接之处.

“唯见长江天际流”,是眼前景象,又不单纯是写景.李白对朋友的一片深情,李白的向往,正体现在这富有诗意的神驰目注之中.诗人的心潮起伏,正像滚滚东去的一江春水.总之,这一场极富诗意的、两位风流潇洒的诗人的离别,对李白来说,又是带着一片向往之情的离别,被诗人用绚烂的阳春三月的景色,将放舟长江的宽阔画面,将目送孤帆远影的细节,极为传神地表现出来.

(1)结合注释及对古诗的理解完成.

(2)本诗中“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州.”叙事,写了孟浩然要在烟花三月去扬州这件事.“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流.”借景抒情,表达对好友依依惜别之情.

(3)结合理解完成.

故答案为:

(1)孟浩然 广陵 (我)在黄鹤楼送孟浩然到广陵去 对好友依依惜别;

(2)叙事 写景

(3)朋友就要由黄鹤楼东去了,在鲜花烂漫的三月去往扬州.

【点评】送别诗,是抒发诗人离别之情的汉族诗歌.著名的代表人物有李白,王维,王昌龄等.送别诗抒写离别情绪,是分离时迸发的情感火花.

10.课内阅读

示儿

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

(1)这首诗写于 南宋 时期,是诗人临终前写给儿子的 绝笔 诗。

(2)诗中的“乃翁”指 你们的父亲,指陆游自己 ;“王师”指 指南宋朝廷的军队 。

(3)诗人临终前的遗恨是“ 但悲不见九州同; ”,诗人的遗愿是“ 王师北定中原日 ”,诗人的遗嘱是“ 家祭无忘告乃翁 ”。

(4)这首诗表达了诗人怎样的情怀?

【考点】其它类别诗歌;诗歌词句理解;诗歌情感主旨.

【答案】(1)南宋 绝笔;

(2)你们的父亲,指陆游自己 指南宋朝廷的军队;

(3)但悲不见九州同 王师北定中原日 家祭无忘告乃翁;

(4)至死不忘收复中原,完成祖国统一。

【分析】《示儿》参考译文:

原本知道死去之后就什么也没有了,只是感到悲伤,没能见到国家统一。当大宋军队收复了中原失地的那一天时,你们举行家祭时不要忘了告诉我!

【解答】(1)《示儿》诗为南宋时期陆游的绝笔,陆游在临终前,给儿子们写下了这首诗。这既是诗人的遗嘱,也是诗人发出的最后的抗战号召,表达了诗人的无奈以及对收复失地的期盼。

(2)考查诗歌词句理解。家祭无忘告乃翁:你们举行家祭时不要忘了告诉我!乃翁:你们的父亲,指陆游自己。王师北定中原日:当大宋军队收复了中原失地的那一天时。王师:指南宋朝廷的军队。

(3)考查诗歌词句理解。阅读古诗可知,诗人的遗恨是没有看到祖国统一,即“但悲不见九州同”;诗人的遗愿是大宋军队收复中原失地,即“王师北定中原日”;诗人的遗嘱是当祖国统一后,一定要举行家祭告诉他,即“家祭无忘告乃翁”。

(4)考查诗歌情感主旨。《示儿》是诗人陆游的绝笔。诗歌前两句写对未见祖国统一的无穷遗恨,后两句写对神圣事业必成的坚定信念。表达了诗人至死不忘收复中原,完成祖国统一的情怀。

故答案为:

(1)南宋 绝笔;

(2)你们的父亲,指陆游自己 指南宋朝廷的军队;

(3)但悲不见九州同 王师北定中原日 家祭无忘告乃翁;

(4)至死不忘收复中原,完成祖国统一。

【点评】对于诗歌的理解,不但要理解其表面意思,还要通过重点词句理解作者所表达的深刻含义和思想感情。

11.请默写古诗《雪梅》,并回答下面的问题。

梅雪争春未肯降, 骚人阁笔费评章 。

梅须逊雪三分白 ,雪却输梅一段香。

(1)“梅雪争春未肯降”将 梅花 与 白雪 当作人,用梅花的 清香 与雪的 洁白 相互 竞争 。

(2)诗人对梅与雪的评语是 梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香 。(用文中语句作答)

【考点】古诗词;诗歌内容概括.

【答案】骚人阁笔费评章 梅须逊雪三分白;

(1)梅花 白雪 清香 洁白 竞争;

(2)梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

【分析】译文:

梅花和雪花都认为各自占尽了春色,谁也不肯服输。难以评议梅与雪的高下,只得搁笔好好思量。说句公道话,梅花须逊让雪花三分晶莹洁白,雪花却输给梅花一段清香。

【解答】出自宋代卢钺的《雪梅》,全诗为:梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

(1)考查诗歌内容概括。诗歌把梅和雪当作人来写。将梅花的香味和雪的洁白进行比较。借对梅与雪的评价生动形象地揭示出一个普遍的生活哲理:一个人应看到自己的长处,也要看到别人的长处,还要看到自己不如别人的地方。

(2)考查诗歌内容概括。“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”,其意思是说句公道话,梅花须逊让雪花三分晶莹洁白,雪花却输给梅花一段清香。

故答案为:

骚人阁笔费评章 梅须逊雪三分白;

(1)梅花 白雪 清香 洁白 竞争;

(2)梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

【点评】做此类题目,要结合题目要求对各题作出回答,作答完题目要认真仔细地进行检查,做到书写认真,回答正确。

12.古诗文阅读。

登飞来峰

[宋]王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

(1)诗句“自缘身在最高层”中,“缘”的意思是 B 。

A.缘分

B.因为

C.边缘

D.沿着

(2)下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是 C 。

A.第一句概括峰和塔的高度,古代八尺为寻,“千寻塔”,说明了塔的高峻。

B.第二句写在晨鸡报晓时分,便可以看到旭日东升,进一步渲染塔之高。

C.第三句用典来直抒胸臆,“浮云”在古代诗歌中,往往用来借代品德高尚的人。

D.这首诗是登高抒怀之作,诗人登上飞来峰,触景生情,抒发豪情壮志。

(3)这首诗借景说理,借飞来峰的高远壮阔,说明了 掌握了正确的观点和方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,就不会被事物的假象所迷惑 的道理。

【考点】古诗词;诗歌词句理解;诗歌情感主旨;诗歌内容概括.

【答案】(1)B;

(2)C;

(3)掌握了正确的观点和方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,就不会被事物的假象所迷惑。

【分析】译文:

登上飞来峰顶高高的塔,听说每天鸡鸣时分在这可以看到旭日升起。不怕层层浮云遮挡我远望的视线,是因为自己站在飞来峰的最高层。

【解答】(1)考查诗歌词句理解。句意:只是因为我身处在这庐山之中。“缘”因为。

(2)考查诗歌词句理解、诗歌内容概括。ABD正确;

C.有误,浮云:在山间浮动的云雾。指困难、挫折、障碍等。不具有积极意义。故选:C。

(3)本题考查学生对诗歌情感的分析能力。这是一首通过描绘风景来抒写抱负的诗。前两句竭力形容山塔的高耸,然后自然地过渡到后两句,形象地揭示“站得高,看得远”的道理,反映了作者高瞻远瞩,胸怀宽阔,不怕困难,勇于改革的豪迈气魄和坚强意志,告诉我们只有站得高,看得远,不怕阻挠,不被眼前的困难吓倒。

故答案为:

(1)B;

(2)C;

(3)掌握了正确的观点和方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,就不会被事物的假象所迷惑。

【点评】如何鉴赏诗歌:一要知人论世。读懂一首诗,首先要了解诗歌产生的时代背景、作家的生平经历和创作风格。二要把握形象。诗是通过鲜明生动的艺术形象来反映生活抒发感情,阅读、鉴赏诗歌就要通过认真分析、品味,理解和把握这种形象,感受诗中的意境,从而体会诗人的情感。三要理解情感。感情是诗歌的生命和灵魂,诗人的思想感情,或喜悦,或忧伤,或愤怒,或悲哀.无一不浸透在诗的字里行间。只有很好地体会诗人在诗中的感情和基调,才能准确理解诗歌的主旨。四要品味语言。诗人十分重视锤炼语言,使诗歌表现出形象、凝练,富有色彩、节奏和动态,且以最恰当的字句生动而圆满地表达所要表现的思想感情。

13.阅读下面两首古诗,回答问题。

凉州词

葡萄美酒夜光杯,

欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,

古来征战几人回?

别董大

千里黄云白日曛,

北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,

天下谁人不识君?

(1)用自己的话写出下面诗句的意思。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?

如果醉卧在沙场上,也请你不要笑话,古来外出打仗的能有几人返回家乡?

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

千里黄云蔽天日色暗昏昏,北风吹着归雁大雪纷纷.

(2)下列说法不正确的一项是 C

A.这两首诗都是唐诗,作者分别是王翰和高适,他们是“边塞诗人”的代表人物。

B.这两首诗都是先写景后抒怀,是边塞诗与送别诗的优秀之作。

C.“古来征战几人回”和“天下谁人不识君”都表示疑问的语气。

(3)下列说法正确的一项是 C

A.“葡萄美酒夜光杯”和“秦时明月汉时关”的写法一样。

B.“天下谁人不识君”和“西出阳关无故人”表达的情感是一样的。

C.这两首诗虽然主题不同,但其大气磅礴的气势是一样的。

【考点】送别抒情;作家及其作品;诗歌翻译;诗歌情感主旨;诗歌写作手法.

【答案】(1)如果醉卧在沙场上,也请你不要笑话,古来外出打仗的能有几人返回家乡?千里黄云蔽天日色暗昏昏,北风吹着归雁大雪纷纷;

(2)C;

(3)C。

【分析】《凉州词》是唐代诗人王翰的组诗作品.第一首诗渲染了出征前盛大华贵的酒筵以及战士们痛快豪饮的场面,表现了战士们将生死置之度外的旷达、奔放的思想感情.

《别董大》参考译文:

黄云蔽天,绵延千里,太阳黯淡无光,呼啸的北风刚刚送走了雁群,又带来了纷纷扬扬的大雪。不要担心前路茫茫没有知己,普天之下哪个不识你呢?

【解答】(1)本题考查诗句的翻译。

句中的“沙场”指平坦空旷的沙地,古时多指战场。“君”指你。“征战”指打仗。故“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”的意思是喝醉了躺在沙场上,你们也别笑,自古以来,征战的人有几个是活着回来的?

句中的“黄云”指北方地区黄沙飞扬,天空常呈黄色,故称。“白日曛”指太阳黯淡无光。曛,即曛黄,指夕阳西沉时的昏黄景色。“雪纷纷”指大雪飘落。故“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷”的意思是:黄昏的落日使千里浮云变得暗黄;北风劲吹,大雪纷纷,雁儿南飞。

(2)本题考查对古诗的理解和鉴赏。

C.“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?”这是一个反问句,意思是:醉卧在沙场上,也要请诸君不要笑话,古来出外打仗的能有几个人返回家乡的?这句话写出了战争的残酷。“天下谁人不识君”出自高适的《别董大》,董指的是董庭兰。此句的意思是此去你不要担心遇不到知己,天下哪个不知道你董庭兰呢?用否定的形式表达肯定的意思,运用了反问的语气。题干表述错误。

故选C。

(3)本题考查古诗的理解和情感。

A.“葡萄美酒夜光杯”这句话使用了比喻修辞手法。其中“葡萄”“美酒”都是被比喻的对象,而“夜光杯”则是用来比喻饮酒所用的器具,形象地描绘了夜晚与美酒相配的情景。“秦时明月汉时关”采用了互文修辞手法。所谓互文,在修辞上称为“互文见义”,就是前后文字是交错使用的,通过相互补充来表达完整的意义。题干表述错误。

B.“天下谁人不识君”表达了作者对朋友的劝慰,激励朋友的心情。表现了诗人豁达的心境。“西出阳关无故人”表达了诗人与友人分手在即时依依不舍的真挚感情。题干表述错误。

C.《凉州词》是边塞诗,《别董大》是送别诗。主题虽不同,但其大气磅礴的气势是一样的。题干表述正确。

故选C。

故答案为:

(1)如果醉卧在沙场上,也请你不要笑话,古来外出打仗的能有几人返回家乡?千里黄云蔽天日色暗昏昏,北风吹着归雁大雪纷纷;

(2)C;

(3)C。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

14.课内阅读。

题西林壁

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

①这首诗的作者是 宋代 (填朝代) 苏轼 (填人名)

②题目中“题”的意思是 书写,题写 ,文中“缘”字的意思是 因为 。

③诗句中有三组意思相对的词,找出来写在下边,这些词语的运用说明了作者从不同角度对庐山进行了细致观察。

横 —— 侧 远 —— 近 高 —— 低

④这是一首哲理诗,诗人认为虽然细致观察了,仍“不识庐山真面目”的原因是 只缘身在此山中 ,(填原句)“真面目”指的是庐山的全貌,站在山中是无法看清的,要想全面地看问题,就要跳出局部,从 整体 上进行观察。

【考点】写景咏物;反义词;作家及其作品;诗歌词句理解;诗歌内容概括.

【答案】①宋代 苏轼;

②书写,题写 因为;

③横 侧 远 近 高 低;

④只缘身在此山中 整体。

【分析】《题西林壁》参考译文:

从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看都呈现不同的样子。之所以辨不清庐山真正的面目,是因为我身处在庐山之中。

【解答】①考查了文学常识。《题西林壁》是宋代诗人苏轼写的。

②考查诗歌词句理解。题:书写,题写。题西林壁:写在西林寺的墙壁上。“缘”字的意思是因为。

③本题考查的是诗词内容理解。这首诗的意思是从正面,侧面看庐山山岭连绵起伏,山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我人身处在庐山之中。因此,“横”是正面看的意思,“侧”是侧面看的意思,“远近高低”指的是远处、近处、高处、低处。这几个词语从不同角度对庐山进行了细致观察。

④本题考查的是诗词内容理解。“不识庐山真面目”的意思是认不清庐山真正的面目。根据“缘”字可知,这里“不识庐山真面目”的原因是“只缘身在此山中”。从“不识庐山真面目,只缘身在此山中”了可以得知,之所以从不同的方位看庐山,会有不同的印象,原来是因为“身在此山中”。也就是说,只有远离庐山,跳出庐山的遮蔽,从整体上进行观察,才能全面把握庐山的真正仪态。

故答案为:

①宋代 苏轼;

②书写,题写 因为;

③横 侧 远 近 高 低;

④只缘身在此山中 整体。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

15.

暮江吟

一道残阳铺水中 ,

半 江 瑟 瑟 半 江 红。

可 怜 九 月 初 三 夜,

露似真珠月似弓 。

(1)回忆古诗,把诗句补充完整。

(2)这首诗的作者是 唐 代诗人 白居易 。

(3)下列选项中,加点部分的意思相同的一组是 C 。

A.可怜九月初三夜 可怜巴巴

B.半江瑟瑟半江红 瑟瑟发抖

C.暮江吟 石灰吟

(4)“半江瑟瑟半江红”让我们知道作者是借助 A 来进行观察的。

A.视觉

B.听觉

C.触觉

(5)用自己的话写写诗中前两行描绘的江边美景。

红日西沉,余晖铺洒在江面上,使江水受光处呈现出红色,未受光处呈现出青绿色。

(6)按提示,回忆课文,默写句子。

大自然美在每一滴水、每一棵树、每一朵花、每一株小草、每一块石头……大自然各样的美都可以融进文字里。王维写的诗句“ 返景入深林 ,复照青苔上”,让我们感受到了空山幽静之美;李商隐写的诗句“云母屏风烛影深, 长河渐落晓星沉 ”,让我们欣赏到了银河星辰之美;《走月亮》中“细细的溪水, 流着山草和野花的香味 , 流着月光 ”,让我们欣赏到月夜溪水之美。“一场秋雨一场寒, 十场秋雨要穿棉 ”,让我们体会到四季变化也是一种别样的美。

【考点】写景咏物;多义字;多义词;谚语、俗语及惯用语;作家及其作品;古诗文默写;现代诗文默写;诗歌词句理解;诗歌形象意境.

【答案】(1)一道残阳铺水中

露似真珠月似弓;

(2)唐 白居易;

(3)C;

(4)A;

(5)例如:红日西沉,余晖铺洒在江面上,使江水受光处呈现出红色,未受光处呈现出青绿色。

(6)返景入深林 长河渐落晓星沉 流着山草和野花的香味 流着月光 十场秋雨要穿棉。

【分析】《暮江吟》是白居易“杂律诗”中的一首。全诗构思妙绝之处,在于摄取了两幅幽美的自然界的画面,加以组接。一幅是夕阳西沉、晚霞映江的绚丽景象,一幅是弯月初升,露珠晶莹的朦胧夜色。两者分开看各具佳景,合起来读更显妙境,诗人又在诗句中妥帖地加入比喻的写法,使景色倍显生动。由于这首诗渗透了诗人自愿远离朝廷后轻松愉悦的解放情绪和个性色彩,因而又使全诗成了诗人特定境遇下审美心理功能的艺术载体。

【解答】 (1)考查古诗词默写,结合背诵和记忆即可解答。

(2)考查作家及其作品。结合积累即可解答。

(3)考查字词的理解。A.可怜:可爱/怜悯。

B.瑟瑟:碧绿色/哆嗦。

C.吟:古代诗歌的一种形式。

故选C。

(4)考查诗歌的理解。“半江瑟瑟半江红”的意思:晚霞斜映下的江水看上去好似鲜红色的,而绿波却又在红色上面滚动。瑟瑟:碧绿色,让我们知道作者是借助视觉来进行观察的。故选A。

(5)考查了诗歌翻译。结合诗歌译文作答即可。

(6)考查了古诗文默写。根据题中给出的上句或者下句,将诗句补充完整。

返景入深林,复照青苔上:落日的影晕映入了深林,又照在幽暗处的青苔上。

出自李商隐的《嫦娥》,全诗为:云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。

出自《走月亮》,原文:细细的溪水,流着山草和野花的香味,流着月光。灰白色的鹅卵石布满河床,哟,卵石间有多少可爱的小水塘啊,每个小水塘都抱着一个月亮!

一场秋雨一场寒,十场秋雨要穿棉:每下一场秋雨,天气就会变冷一些,下了多场秋雨后,天气就冷得该穿棉袄了。

故答案为:

(1)一道残阳铺水中

露似真珠月似弓;

(2)唐 白居易;

(3)C;

(4)A;

(5)例如:红日西沉,余晖铺洒在江面上,使江水受光处呈现出红色,未受光处呈现出青绿色。

(6)返景入深林 长河渐落晓星沉 流着山草和野花的香味 流着月光 十场秋雨要穿棉。

【点评】在平时课内外的阅读中,我们要注重优美句段及诗歌名句的积累与诵读,丰富我们的知识,提高我们的语文素养。

16.阅读古诗,完成练习

出塞

[唐]杜甫

挽弓当①挽强②,

用箭当用长③。

射人先射马,

擒(qín)④贼先擒王。

注释:①〔当〕应当。②〔强〕坚硬的。③〔长〕指长箭。④〔擒〕捉拿。

(1)“挽”用部首查字法应先查 扌 部,再查 7 画。“挽”在字典中的释义有:①拉;牵。②设法使好转或恢复。③追悼死者。④向上卷起。在本诗中“挽”的意思应该是 ① 。(填序号)

(2)结合注释,说说“挽弓当挽强,用箭当用长”的意思。 拉弓要拉最坚硬的,射箭要射最长的。

(3)读了这首诗,你从中体会到了: A

A.将士要有过硬的本领,对敌要讲策略,智勇须并用。

B.将士对故乡和亲人的思念。

C.战争带来了灾难,表达了诗人悲愤的情感。

【考点】边塞征战;部首查字法;诗歌词句理解.

【答案】(1)扌 7 ①;

(2)拉弓要拉最坚硬的,射箭要射最长的。

(3)A。

【分析】译文:拉弓要拉最坚硬的,射箭要射最长的。射人先要射马,擒贼先要擒住他们的首领。

【解答】(1)考查了查字典。“挽”共10画,用部首查字法应先查“扌”部,再查7画。“挽弓当挽强”意思是拉弓要拉最坚硬的。“挽”的意思应该是拉;牵。故选①。

(2)考查了对句子意思的理解。“挽弓当挽强,用箭当用长”的意思拉弓要拉最坚硬的,射箭要射最长的。

(3)考查了对诗歌主旨的理解。两个“当”,两个“先”,妙语连珠,开人胸臆,提出了作战步骤的关键所在,强调部伍要强悍,士气要高昂,对敌有方略,智勇须并用。故选A。

故答案为:

(1)扌 7 ①;

(2)拉弓要拉最坚硬的,射箭要射最长的。

(3)A。

【点评】我们在学习古诗的过程中,要注意做到会背、会默写、能理解诗的大意及所表达的主题。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

期末专项培优 古诗文阅读

1.小古文阅读。

园中有金

有父子二人,居山村,营果园。父病后,子不勤耕作,因渐荒芜。一日,父病危,谓子曰:“园中有金。”言讫而逝。子翻地寻金无所得甚怅然。而是年秋,园中葡萄、苹果之属皆大丰收。子始悟父言之理。

(1)参考表格中的“方法提示”,解释加点的文言词语。

文言词语 方法提示 解释加点词语

居山山村 组成词语

营果园 查阅字典A.经营;管理;B.谋求;C.军队驻扎的地方。

子不勤耕作 联系语境

而是年和手秋 课内迁移例:过是溪(经过这条小溪)

(2)请用“/”给短文中波浪线的句子划分朗读节奏。(限画两处)

子翻地寻金无所得甚怅然。

(3)文章结尾说“子始悟父言之理”。儿子悟到了什么理?以下说法中正确的一项是

A.父亲说的话“园中有金”是真的,因为他从园中挖出了金子。

B.父亲之所以要跟他说那些话,因为父亲病得很重。

C.辛勤耕耘之后,果园获得了大丰收,这就是父亲所说的“园中有金”。

2.文言文阅读。

钻木取火

太古之初,人吮露精,食草木实,山居则食鸟兽,衣其羽皮,近水则食鱼鳖蚌蛤,未有火化①,腥臊多,害肠胃。于是有圣人出,以火德王②,造作钻燧出火,教人熟食,铸金作刃,民人大悦,号曰燧人。

【注释】①未有火化:还不知道用火煮熟食物。②以火德王:因为发明了火而被人民推举为王。

(1)下列句中加点字解释错误的一项是

A.人吮露精(吮吸)

B.民人大悦(喜悦)

C.以火德王(以为)

D.号曰燧人(叫)

(2)这篇短文写了燧人氏因为人们未有火化, , ,所以发明了火,并 , ,可见他是个 , 的人。(前四空用原文回答)

(3)结合短文内容,说说火的发明对于远古人类有怎样重大的意义。

(4)通过“快乐读书吧”的推荐阅读,除了钻木取火外你还知道中外神话故事中与火相关的故事有哪些?请写出两个。

3.小古文阅读。

刻舟求剑

楚人有涉①江者,其剑自②舟中坠于水。遽③契其舟,曰:“是④吾剑之所从坠⑤。”舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行。求⑥剑若此,不亦惑乎!

【注释]①涉:过,渡。此处指乘船渡河。②自:从。③遽:立即,匆忙。④是:此,这里。⑤坠:掉下。⑥求:寻找。

(1)解释下面加点的词。

遽契其舟

不亦惑乎

(2)将下面的句子翻译成现代汉语。

从其所契者入水求之。

(3)请用原文回答楚人找不着他的剑的原因。

(4)读了这个故事,你懂得了什么道理?

4.小古文阅读。

勿贪多

瓶中有果。儿伸手入瓶,取之满握。拳不能出,手痛心急,大哭。母曰:“汝①勿贪多,则拳可出矣②。”

【注释】①汝( r ):你。②矣( yǐ):了。

(1)下列朗读节奏划分不正确的一项是

A.瓶中/有果。

B.儿/伸手/入瓶,取之/满握。

C.汝勿贪/多,则拳可/出矣。

D.拳/不能出,手痛/心急,大哭。

(2)“取之满握”中的“之”指的是

A.瓶子

B.瓶中的果子

C.瓶口

D.拳头

(3)对“汝勿贪多,则拳可出矣”翻译正确的一项是

A.你不要贪多,少拿几个果子,手就可以出来了。

B.我不要那么多,你握紧拳头就可以出来了。

(4)这篇小古文告诉我们什么道理?

5.阅读《精卫填海》,回答问题。

精卫填海

炎帝之少(shào shǎo)女,名曰女娃。女娃游于东海,溺而不返,故为精卫,常衔西山之木石,以堙(yīn yìn)于东海。

(1)给加点的字选择正确的读音,画“√”。

(2)解释下列加点的词。

炎帝之少女

溺而不返

故为精卫

(3)“女娃游于东海,溺而不返”的意思是 。

(4)精卫“常衔西山之木石,以堙于东海”的原因是 。

(5)读了这个故事,精卫给你留下了怎样的印象?

6.阅读﹒感悟

夸父与日逐走,入日①;渴,欲得饮,饮于河、渭②;河、渭不足,北饮大泽③。未至,道渴而死。弃其杖,化为邓林④。

【注释】①入日:太阳入于地平线下,意思是追赶到太阳落下去的地方。②河、渭:黄河、渭水。③大泽:大湖。④邓林:桃林。

(1)结合短文,解释字意。

①“欲得饮”中“欲”:

②“弃其杖”中“弃”:

(2)联系上下文,用自己的话说说“夸父与日逐走,入日。”这句话的意思。

(3)上文所叙述的故事是《 》,它是一篇 故事。

(4)联系课文内容,你觉得夸父是一个怎样的人?

7.小月在阅读分享会中,分享了神话故事《共工怒触不周山》,请你一起来参与。

共工①怒触不周山②

昔者③,共工与颛顼④争为帝,怒而触不周之山。天柱折⑤,地维绝⑥。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦⑦尘埃归焉。

【注释】①共工:传说中的部落领袖,炎帝的后裔。②不周山:山名,传说在昆仑西北。③昔者:从前。④颛顼:传说中的“五帝”之一,黄帝的后裔。⑤天柱析:支撑天的柱子折了。⑥地维绝:挂地的绳子断了。⑦水潦:泛指江湖流水。

(1)用多种方法理解加点字、将字义填在横线上。

①怒触不周山:

②故日月星辰移焉:

③故水潦尘埃归焉:

(2)你能帮助小月理解下面这句话的意思吗?

地不满东南,故水潦尘埃归焉。

(3)在原文中用“ ”画出共工怒触不周山的起因,用“ ”画出共工怒触不周山的结果。

(4)相信你肯定看了很多神话故事,你最喜欢的神话故事是 ,其中你最喜欢的人物是 ,这个故事中,你感到最神奇的地方是 。

8.文言文阅读。

羿射九日

尧①时十日并出,草木焦枯,尧命羿射十日,中其九日,日中九乌②皆死,堕③其羽翼,故留其一日也。

[注释]①尧:传说中的上古帝王。②乌:神话传说中,太阳里有一只三足金乌鸟。③堕:落。

(1)下列断句正确的是哪一项?

A.尧命/羿射/十日

B.尧命羿/射十/日

C.尧/命羿/射十日

D.尧/命羿射/十日

(2)引用原文,梳理羿射九日的起因、经过、结果。

(3)用“____”画出文中一处想象神奇的句子,说说你的感受。

(4)精卫和后羿都是影响广泛地神话人物。请你结合所学,为他们各选2个合适的颁奖词,制作神话人物风云榜。(填序号)

①悲悯众生 ②坚韧不拔 ③矢志不渝 ④神通广大 ⑤三头六臂 ⑥未卜先知

精卫:

后羿:

9.默写古诗,回答问题。

黄鹤楼送孟浩然之广陵

(1)李白在黄鹤楼送的一位故人是 。这位故人要去的地方是 。题目的意思是 。全诗表达了作者 之情。

(2)诗的前两句 ,后两句 。(写景/叙事)

(3)前两句诗的意思是: 。

10.课内阅读

示儿

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

(1)这首诗写于 时期,是诗人临终前写给儿子的 诗。

(2)诗中的“乃翁”指 ;“王师”指 。

(3)诗人临终前的遗恨是“ ”,诗人的遗愿是“ ”,诗人的遗嘱是“ ”。

(4)这首诗表达了诗人怎样的情怀?

11.请默写古诗《雪梅》,并回答下面的问题。

梅雪争春未肯降, 。

,雪却输梅一段香。

(1)“梅雪争春未肯降”将 与 当作人,用梅花的 与雪的 相互 。

(2)诗人对梅与雪的评语是 。(用文中语句作答)

12.古诗文阅读。

登飞来峰

[宋]王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

(1)诗句“自缘身在最高层”中,“缘”的意思是 。

A.缘分

B.因为

C.边缘

D.沿着

(2)下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是 。

A.第一句概括峰和塔的高度,古代八尺为寻,“千寻塔”,说明了塔的高峻。

B.第二句写在晨鸡报晓时分,便可以看到旭日东升,进一步渲染塔之高。

C.第三句用典来直抒胸臆,“浮云”在古代诗歌中,往往用来借代品德高尚的人。

D.这首诗是登高抒怀之作,诗人登上飞来峰,触景生情,抒发豪情壮志。

(3)这首诗借景说理,借飞来峰的高远壮阔,说明了 的道理。

13.阅读下面两首古诗,回答问题。

凉州词

葡萄美酒夜光杯,

欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,

古来征战几人回?

别董大

千里黄云白日曛,

北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,

天下谁人不识君?

(1)用自己的话写出下面诗句的意思。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

(2)下列说法不正确的一项是

A.这两首诗都是唐诗,作者分别是王翰和高适,他们是“边塞诗人”的代表人物。

B.这两首诗都是先写景后抒怀,是边塞诗与送别诗的优秀之作。

C.“古来征战几人回”和“天下谁人不识君”都表示疑问的语气。

(3)下列说法正确的一项是

A.“葡萄美酒夜光杯”和“秦时明月汉时关”的写法一样。

B.“天下谁人不识君”和“西出阳关无故人”表达的情感是一样的。

C.这两首诗虽然主题不同,但其大气磅礴的气势是一样的。

14.课内阅读。

题西林壁

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

①这首诗的作者是 (填朝代) (填人名)

②题目中“题”的意思是 ,文中“缘”字的意思是 。

③诗句中有三组意思相对的词,找出来写在下边,这些词语的运用说明了作者从不同角度对庐山进行了细致观察。

—— —— ——

④这是一首哲理诗,诗人认为虽然细致观察了,仍“不识庐山真面目”的原因是 ,(填原句)“真面目”指的是庐山的全貌,站在山中是无法看清的,要想全面地看问题,就要跳出局部,从 上进行观察。

15.

暮江吟

,

半 江 瑟 瑟 半 江 红。

可 怜 九 月 初 三 夜,

。

(1)回忆古诗,把诗句补充完整。

(2)这首诗的作者是 代诗人 。

(3)下列选项中,加点部分的意思相同的一组是 。

A.可怜九月初三夜 可怜巴巴

B.半江瑟瑟半江红 瑟瑟发抖

C.暮江吟 石灰吟

(4)“半江瑟瑟半江红”让我们知道作者是借助 来进行观察的。

A.视觉

B.听觉

C.触觉

(5)用自己的话写写诗中前两行描绘的江边美景。

(6)按提示,回忆课文,默写句子。

大自然美在每一滴水、每一棵树、每一朵花、每一株小草、每一块石头……大自然各样的美都可以融进文字里。王维写的诗句“ ,复照青苔上”,让我们感受到了空山幽静之美;李商隐写的诗句“云母屏风烛影深, ”,让我们欣赏到了银河星辰之美;《走月亮》中“细细的溪水, , ”,让我们欣赏到月夜溪水之美。“一场秋雨一场寒, ”,让我们体会到四季变化也是一种别样的美。

16.阅读古诗,完成练习

出塞

[唐]杜甫

挽弓当①挽强②,

用箭当用长③。

射人先射马,

擒(qín)④贼先擒王。

注释:①〔当〕应当。②〔强〕坚硬的。③〔长〕指长箭。④〔擒〕捉拿。

(1)“挽”用部首查字法应先查 部,再查 画。“挽”在字典中的释义有:①拉;牵。②设法使好转或恢复。③追悼死者。④向上卷起。在本诗中“挽”的意思应该是 。(填序号)

(2)结合注释,说说“挽弓当挽强,用箭当用长”的意思。

(3)读了这首诗,你从中体会到了:

A.将士要有过硬的本领,对敌要讲策略,智勇须并用。

B.将士对故乡和亲人的思念。

C.战争带来了灾难,表达了诗人悲愤的情感。

期末专项培优 古诗文阅读

参考答案与试题解析

1.小古文阅读。

园中有金

有父子二人,居山村,营果园。父病后,子不勤耕作,因渐荒芜。一日,父病危,谓子曰:“园中有金。”言讫而逝。子翻地寻金无所得甚怅然。而是年秋,园中葡萄、苹果之属皆大丰收。子始悟父言之理。

(1)参考表格中的“方法提示”,解释加点的文言词语。

文言词语 方法提示 解释加点词语

居山山村 组成词语 居住

营果园 查阅字典A.经营;管理;B.谋求;C.军队驻扎的地方。 A

子不勤耕作 联系语境 不勤劳

而是年和手秋 课内迁移例:过是溪(经过这条小溪) 这

(2)请用“/”给短文中波浪线的句子划分朗读节奏。(限画两处)

子翻地寻金无所得甚怅然。

(3)文章结尾说“子始悟父言之理”。儿子悟到了什么理?以下说法中正确的一项是 C

A.父亲说的话“园中有金”是真的,因为他从园中挖出了金子。

B.父亲之所以要跟他说那些话,因为父亲病得很重。

C.辛勤耕耘之后,果园获得了大丰收,这就是父亲所说的“园中有金”。

【考点】文言断句;内容理解;字词解释.

【答案】(1)①居住;

②A;

③不勤劳;

④这;

(2)子翻地寻金/无所得/甚怅然。

(3)C。

【分析】参考译文:

有一对父子,在山村中居住着,他们有一片果园以此为生。父亲生病后,儿子不勤劳耕作,田地就日益荒废。有一天,父亲病危,对儿子说:“果园中埋着金子呐。”说完就病逝了。儿子就把土地翻来翻去的找寻金子,可是没有找到,便十分的惆怅。到了这一年的秋天,果园中的葡萄苹果都大丰收了。儿子便领悟了父亲的道理。

【解答】(1)本题考查字词解释。①“居山村”的意思是在山村中居住着。居:居住。

②“营果园”的意思是经营果园。营:经营;管理。

③“子不勤耕作”的意思是儿子不勤劳耕作。不勤:不勤劳。

④“而是年秋”的意思是到了这一年的秋天。是:这。

(2)本题考查文言断句。“子翻地寻金无所得甚怅然”的意思是儿子就把土地翻来翻去的找寻金子,可是没有找到,便十分的惆怅。所以可断句为:子翻地寻金/无所得/甚怅然。

(3)本题考查内容理解。A.有误,从文中句子“子翻地寻金无所得”可知,他并没有从园中挖出金子。

B.有误,父亲之所以要跟他说那些话,是因为父亲病重,父亲担心自己死后儿子“不勤耕作”,不能养活自己。

C.恰当。本文主要告诉我们:人生的财富是通过辛勤劳动获得的。

故选:C。

故答案为:

(1)①居住;

②A;

③不勤劳;

④这;

(2)子翻地寻金/无所得/甚怅然。

(3)C。

【点评】文言文字词解释答题技巧:

1.根据上下文推断含义:在答题时,不要仅凭字面意思解释词语,而是要结合上下文推断词语的含义。上下文通常会提供一些线索或提示,帮助你理解词语的具体含义。

2.利用语法结构判断词性:在古诗和文言文中,词语的词性往往会影响其含义。可以利用语法结构来判断词语的词性,从而更好地理解其含义。

3.注意诗文中的修辞手法:诗文中的修辞手法可能会影响词语的含义。

4.结合背景信息理解:了解古诗或文言文的背景信息。

5.注意一词多义现象:古诗和文言文中常常出现一词多义现象,要注意区分不同含义。对于不确定的词语,可以查阅工具书或参考相关资料,以便更好地理解词语的含义。

6.合理推测:如果遇到不熟悉的词语,可以尝试着根据上下文和自己的知识背景进行合理的推测。推测时要注重上下文的逻辑和语法结构,以确保推测的合理性。

2.文言文阅读。

钻木取火

太古之初,人吮露精,食草木实,山居则食鸟兽,衣其羽皮,近水则食鱼鳖蚌蛤,未有火化①,腥臊多,害肠胃。于是有圣人出,以火德王②,造作钻燧出火,教人熟食,铸金作刃,民人大悦,号曰燧人。

【注释】①未有火化:还不知道用火煮熟食物。②以火德王:因为发明了火而被人民推举为王。

(1)下列句中加点字解释错误的一项是 C

A.人吮露精(吮吸)

B.民人大悦(喜悦)

C.以火德王(以为)

D.号曰燧人(叫)

(2)这篇短文写了燧人氏因为人们未有火化, 腥臊多 , 害肠胃 ,所以发明了火,并 钻燧出火 , 教人熟食 ,可见他是个 聪明智慧 , 勤劳勇敢 的人。(前四空用原文回答)

(3)结合短文内容,说说火的发明对于远古人类有怎样重大的意义。

(4)通过“快乐读书吧”的推荐阅读,除了钻木取火外你还知道中外神话故事中与火相关的故事有哪些?请写出两个。

【考点】拓展延伸;字词解释;内容理解.

【答案】(1)C;

(2)腥臊多 害肠胃 钻燧出火 教人熟食 聪明智慧 勤劳勇敢;

(3)火的发明使远古人类吃上了熟食,因此他们生病少了;火的发明为远古人类的聚集提供了武器和条件。

(4)除了钻木取火外,中外神话故事中与火相关的故事还包括阏伯盗火和击石取火。

【分析】译文:在远古时期,人类主要依靠自然界的露水和草木果实为生。居住在山里的人以飞鸟和野兽为食,穿着羽毛和兽皮;而靠近水域的人则以鱼、鳖和河蚌为食。这些食物未经火烤,味道腥臊,对肠胃有害,导致很多人生病。在这个时候,出现了一个圣人,他发明了钻木取火的方法,教会人们如何用火烹饪食物,并利用火来铸造金属制造兵器或刀刃。人们非常高兴,推举他为天下的王,称他为燧人氏。

【解答】(1)本题考查字词解释。A、B、D正确。C.有误,以火德王:因为发明了火而被人民推举为王。以:因为。故选C。

(2)本题考查内容理解。这篇短文写了燧人氏因为人们未有火化,腥臊多,害肠胃,所以发明了火,并钻燧出火,教人熟食,可见他是个聪明智慧,勤劳勇敢的人。

(3)本题考查内容理解。结合译文可知,火的发明使远古人类吃上了熟食,因此他们生病少了;火的发明为远古人类的聚集提供了武器和条件。

(4) 本题考查扩展写话。结合平时学习积累作答即可。除了钻木取火外,中外神话故事中与火相关的故事还包括阏伯盗火和击石取火。

故答案为:

(1)C;

(2)腥臊多 害肠胃 钻燧出火 教人熟食 聪明智慧 勤劳勇敢;

(3)火的发明使远古人类吃上了熟食,因此他们生病少了;火的发明为远古人类的聚集提供了武器和条件。

(4)除了钻木取火外,中外神话故事中与火相关的故事还包括阏伯盗火和击石取火。

【点评】文言文的翻译首先要对全文进行反复的朗读,然后对一些不好理解的文言词进行分析理解,弄明白其在文中的意思,进而理解每个句子的意思,最后再进行整个文言文的理解。

3.小古文阅读。

刻舟求剑

楚人有涉①江者,其剑自②舟中坠于水。遽③契其舟,曰:“是④吾剑之所从坠⑤。”舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行。求⑥剑若此,不亦惑乎!

【注释]①涉:过,渡。此处指乘船渡河。②自:从。③遽:立即,匆忙。④是:此,这里。⑤坠:掉下。⑥求:寻找。

(1)解释下面加点的词。

遽契其舟 用刀雕刻,刻。

不亦惑乎 迷惑,这里是对事物感到糊涂不理解的意思。

(2)将下面的句子翻译成现代汉语。

从其所契者入水求之。

(3)请用原文回答楚人找不着他的剑的原因。

(4)读了这个故事,你懂得了什么道理?

【考点】字词解释;句子翻译;内容理解;情感主旨.

【答案】(1)用刀雕刻,刻。

迷惑,这里是对事物感到糊涂不理解的意思。

(2)(这个楚国人)从他刻记号的地方下水寻找剑。

(3)舟已行矣,而剑不行;

(4)这个故事告诉我们,做事情不能死守教条、刻板而不懂变通,要用发展的眼光看待问题,根据具体的情况来灵活处理问题 。

【分析】参考译文:楚国有个渡江的人,他的剑从船中掉到水里。他急忙在船边上用剑在掉下剑的地方做了记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方。”船停了,(这个楚国人)从他刻记号的地方下水寻找剑。船已经航行了,但是剑没有行进,像这样寻找剑,不是很糊涂吗?

【解答】(1)本题考查字词解释。他急忙在船边上用剑在掉下剑的地方做了记号。契:用刀雕刻,刻。

不亦惑乎:这不是糊涂吗?惑:迷惑,这里是对事物感到糊涂不理解的意思。

(2)本题考查句子翻译。从其所契者入水求之:(这个楚国人)从他刻记号的地方下水寻找剑。

(3)本题考查内容理解。楚人找不着他的剑的原因是“舟已行矣,而剑不行” 。

(4)本题考查情感主旨。这个故事告诉我们,做事情不能死守教条、刻板而不懂变通,要用发展的眼光看待问题,根据具体的情况来灵活处理问题 。

故答案为:

(1)用刀雕刻,刻。

迷惑,这里是对事物感到糊涂不理解的意思。

(2)(这个楚国人)从他刻记号的地方下水寻找剑。

(3)舟已行矣,而剑不行;

(4)这个故事告诉我们,做事情不能死守教条、刻板而不懂变通,要用发展的眼光看待问题,根据具体的情况来灵活处理问题 。

【点评】文言文的翻译首先要对全文进行反复的朗读,然后对一些不好理解的文言词进行分析理解,弄明白其在文中的意思,进而理解每个句子的意思,最后再进行整个文言文的理解。

4.小古文阅读。

勿贪多

瓶中有果。儿伸手入瓶,取之满握。拳不能出,手痛心急,大哭。母曰:“汝①勿贪多,则拳可出矣②。”

【注释】①汝( r ):你。②矣( yǐ):了。

(1)下列朗读节奏划分不正确的一项是 C

A.瓶中/有果。

B.儿/伸手/入瓶,取之/满握。

C.汝勿贪/多,则拳可/出矣。

D.拳/不能出,手痛/心急,大哭。

(2)“取之满握”中的“之”指的是 B

A.瓶子

B.瓶中的果子

C.瓶口

D.拳头

(3)对“汝勿贪多,则拳可出矣”翻译正确的一项是 A

A.你不要贪多,少拿几个果子,手就可以出来了。

B.我不要那么多,你握紧拳头就可以出来了。

(4)这篇小古文告诉我们什么道理? 要懂得节制与取舍,不要太贪心,有舍才有得。

【考点】情感主旨.

【答案】(1)C;

(2)B;

(3)A;

(4)要懂得节制与取舍,不要太贪心,有舍才有得。

【分析】参考译文:

瓶子里有一些果子,小孩伸手去取,抓了一大把果子,由于瓶口小,手无法出来,手疼,于是心急大哭,母亲说:“你不要贪多,少拿几个果子,手就可以出来了。”

故事告诫我们要懂得节制与取舍,不要太贪心,有舍才有得。

【解答】(1)考查朗读节奏的划分。首先要理解句意,根据句意划分句子的停顿。“瓶中有果”意思是瓶子里有一些果子,所以A项划分正确。“儿伸手入瓶,取之满握”意思是小孩伸手去取,抓了一大把果子,所以B项划分正确。“汝勿贪多,则拳可出矣”意思是你不要贪多,少拿几个果子,手就可以出来了。C项划分错误,应该是“汝/勿贪多,则/拳可出矣”。“拳不能出,手痛心急,大哭”意思是手无法出来,手疼,于是心急大哭,所以D项划分正确。

(2)考查对文言词语的理解。“取之满握”意思是抓了一大把果子。“之”在这里作代词,指瓶中的果子。

(3)考查文言文的翻译。结合译文可知答案。

(4)考查文章主旨。故事告诫我们要懂得节制与取舍,不要太贪心,有舍才有得。

故答案为:

(1)C;

(2)B;

(3)A;

(4)要懂得节制与取舍,不要太贪心,有舍才有得。

【点评】文言文学习要注重课内积累,利用课内学习的重点知识和方法解决课外文言文的题目。

5.阅读《精卫填海》,回答问题。

精卫填海

炎帝之少(shào shǎo)女,名曰女娃。女娃游于东海,溺而不返,故为精卫,常衔西山之木石,以堙(yīn yìn)于东海。

(1)给加点的字选择正确的读音,画“√”。

(2)解释下列加点的词。

炎帝之少女 小女儿。

溺而不返 溺死。

故为精卫 所以。

(3)“女娃游于东海,溺而不返”的意思是 女娃在东海游玩时溺水身亡,再也没有回来 。

(4)精卫“常衔西山之木石,以堙于东海”的原因是 女娃游于东海,溺而不返 。

(5)读了这个故事,精卫给你留下了怎样的印象?

【考点】句子翻译;形象分析;汉字读音;字词解释.

【答案】(1)shǎo shào;

(2)小女儿;

溺死;

所以;

(3)女娃在东海游玩时溺水身亡,再也没有回来。

(4)女娃游于东海,溺而不返。

(5)精卫的执着、勇敢、不怕困难、坚持不懈的精神给我流下了深刻的印象。

【分析】参考译文:

炎帝的小女儿名叫女娃。有一次,女娃去东海游泳,被溺死了,再也没有回来,所以化为精卫鸟。经常口衔西山上的树枝和石块,用来填塞东海。

【解答】(1)考查了对字音的辨析。

少:【shǎo】数量小(跟“多”相对):~量。【shào】年纪轻(跟“老”相对):~女。故“少女”的“少”读“shào”。

(2)考查字词解释。

句意为:炎帝的小女儿名叫女娃。少女:小女儿。

句意为:被溺死了,再也没有回来。溺:溺死。

句意为:所以化为精卫鸟。故:所以。

(3)考查句子翻译。于:在。溺:溺死。返:返回。句意为:女娃在东海游玩时溺水身亡,再也没有回来。

(4)考查内容的理解。读了课文后,我知道精卫“衔西山之木石,以堙于东海”的原因是:女娃游于东海,溺而不返。结合课内学习及译文总结回答。此句话的意思是:女娃去东海游泳,被溺死了,再也没有回来。故用原文语句回答的句子是:女娃游于东海,溺而不返。

(5)考考查了人物形象的理解。因为淹死在东海,为了报仇,尽管东海浩瀚无边,精卫是那么微小的一只鸟儿,仍然要飞越千山万水,不停歇地到西山衔来木石,要填塞东海。所以我们被精卫性情刚烈,坚韧执着的精神给我们流下了深刻的印象。

故答案为:

(1)shǎo shào;

(2)小女儿;

溺死;

所以;

(3)女娃在东海游玩时溺水身亡,再也没有回来。

(4)女娃游于东海,溺而不返。

(5)精卫的执着、勇敢、不怕困难、坚持不懈的精神给我流下了深刻的印象。

【点评】文言文的阅读理解是小学语文中的难点,完成此类题目要注意古今异义及语言习惯的不同的。

6.阅读﹒感悟

夸父与日逐走,入日①;渴,欲得饮,饮于河、渭②;河、渭不足,北饮大泽③。未至,道渴而死。弃其杖,化为邓林④。

【注释】①入日:太阳入于地平线下,意思是追赶到太阳落下去的地方。②河、渭:黄河、渭水。③大泽:大湖。④邓林:桃林。

(1)结合短文,解释字意。

①“欲得饮”中“欲”: 想要

②“弃其杖”中“弃”: 丢下

(2)联系上下文,用自己的话说说“夸父与日逐走,入日。”这句话的意思。

夸父与太阳赛跑,一直追赶到太阳落下的地方。

(3)上文所叙述的故事是《 夸父逐日 》,它是一篇 神话 故事。

(4)联系课文内容,你觉得夸父是一个怎样的人?

夸父是一位执著、勇敢、敢于追求,乐于奉献,愿为人类造福的英雄。

【考点】字词解释;句子翻译;形象分析;文学常识.

【答案】(1)想要 丢下

(2)夸父与太阳赛跑,一直追赶到太阳落下的地方。

(3)夸父逐日 神话;

(4)夸父是一位执着、勇敢、敢于追求、乐于奉献,愿为人类造福的英雄。

【分析】参考译文:

夸父与太阳赛跑,一直追赶到太阳落下的地方;他感到口渴,想要喝水,就到黄河、渭水喝水。黄河、渭水的水不够,往北去大湖喝水。还没到大湖,在半路因口渴而死。丢弃他的手杖,(手杖)化成桃林。

【解答】(1)本题考查字词解释。“欲得饮”的意思是想要喝水,这里“欲”的意思是想要;希望。“弃其杖”的意思是丢弃他的手杖,这里“弃”的意思是放弃;扔掉。

(2)本题考查句子解释。“夸父与日逐走,入日”中:逐走:竞跑,赛跑。逐:竞争。走:跑。入日:追赶到太阳落下的地方。整句意思是夸父与太阳赛跑,一直追赶到太阳落下的地方。

(3)本题考查文学常识。

这篇文章出自《山海经.海外北经》的《夸父逐日》,讲述了黄帝时期的夸父族首领夸父与太阳赛跑最终渴死化成世间实物的故事,是一篇神话故事。

(4)本题考查人物形象。

根据课文《夸父逐日》内容,我觉得夸父是一个勇敢、坚强、敢于追求理想的人。他为了追赶太阳,不惜付出巨大努力,甚至最终献出了自己的生命。这种勇于追求理想、不屈不挠的精神,值得我们学习和借鉴。

故答案为:

(1)想要 丢下

(2)夸父与太阳赛跑,一直追赶到太阳落下的地方。

(3)夸父逐日 神话;

(4)夸父是一位执着、勇敢、敢于追求、乐于奉献,愿为人类造福的英雄。

【点评】阅读分析题目是小学语文的常见题型,考查了学生的阅读分析能力,完成时要认真阅读短文,了解短文内容及所表达的主题后,再结合后面的问题分析解答。

7.小月在阅读分享会中,分享了神话故事《共工怒触不周山》,请你一起来参与。

共工①怒触不周山②

昔者③,共工与颛顼④争为帝,怒而触不周之山。天柱折⑤,地维绝⑥。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦⑦尘埃归焉。

【注释】①共工:传说中的部落领袖,炎帝的后裔。②不周山:山名,传说在昆仑西北。③昔者:从前。④颛顼:传说中的“五帝”之一,黄帝的后裔。⑤天柱析:支撑天的柱子折了。⑥地维绝:挂地的绳子断了。⑦水潦:泛指江湖流水。

(1)用多种方法理解加点字、将字义填在横线上。

①怒触不周山: 碰、撞

②故日月星辰移焉: 所以、因此

③故水潦尘埃归焉: 汇聚、汇集

(2)你能帮助小月理解下面这句话的意思吗?

地不满东南,故水潦尘埃归焉。

(3)在原文中用“ ”画出共工怒触不周山的起因,用“ ”画出共工怒触不周山的结果。

(4)相信你肯定看了很多神话故事,你最喜欢的神话故事是 《后羿射日》 ,其中你最喜欢的人物是 后羿 ,这个故事中,你感到最神奇的地方是 天上同时出现十个太阳,后羿竟能用弓箭把太阳射下来 。

【考点】句子翻译;内容理解;拓展延伸;字词解释.

【答案】(1)①碰、撞;②所以、因此;③汇聚、汇集;

(2)大地的东南角塌陷了,所以江河泥沙、积水等都朝着东南方向汇聚流去。

(3)起因:“共工与颛顼争为帝”;结果:“天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉”。

(4)《后羿射日》后羿 天上同时出现十个太阳,后羿竟能用弓箭把太阳射下来。

【分析】参考译文:从前,共工与颛顼争夺天帝之位,(共工在大战中失败后)愤怒地撞击不周山。支撑天的柱子折断了,系挂地的绳索也断了。天向西北方向倾斜,所以日月星辰都向西北方向移动;大地的东南角塌陷了,所以江河泥沙朝东南方向流去。

【解答】(1)本题考查对文言文中重点字词含义的理解以及通过字词理解句子意思的能力。

①“怒触不周山”中“触”解释为“碰、撞”。句子“怒触不周山”的意思是:(共工)愤怒地撞击不周山。在这里,“触”这个字形象地描绘出共工当时情绪激动,用撞击的方式对不周山发起冲击的动作,体现了神话故事中那种激烈的冲突场景,而“触”作为一个动词,表达物体与物体之间碰撞这一动作行为,所以解释为“碰、撞”。②“故日月星辰移焉”里“故”的意思是“所以、因此”。整句话“故日月星辰移焉”可理解为:所以日月星辰都向西北方向移动了。在文言文中,“故”常常用来表示因果关系,引出由前面原因导致的结果,在此句语境中,前面描述了某种情况(如共工怒触不周山导致天地出现变化等),后面讲日月星辰移动这一结果,用“故”来连接二者逻辑关系,所以它解释为“所以、因此”。③“故水潦尘埃归焉”中的“归”解释为“汇聚、汇集”。这句话“故水潦尘埃归焉”意思是:所以江河泥沙朝东南方向汇集。“归”有返回、趋向等含义,在这里结合语境,是说水、潦、尘埃这些物质朝着一个方向汇集过去,呈现出一种汇聚的状态,所以解释为“汇聚、汇集”。(2)本题考查对文言文语句中字词及整句话意思的理解阐释能力。首先解释词语意思:“不满”在这里是“塌陷、低洼”的意思,描绘大地在东南方向呈现出地势较低的一种状态。“故”意为“所以、因此”,起到连接前后因果关系的作用。“水潦”指的是“江河流水”,泛指水流的意思,描述自然界中流动的水体。“尘埃”指的是“泥沙、尘土”,也就是地面上细小的颗粒物等物质。“归”解释为“汇聚、汇集”,表示这些水流、泥沙等朝着某个方向汇集起来。然后解释句子意思:大地的东南角塌陷了,地势低洼,所以江河泥沙都朝东南方向汇集。这句话是在描述一种天地之间自然现象形成的缘由,通过“不满东南”这一地势特点,解释了为什么水流、泥沙等物质会朝着东南方向汇聚,体现了古代对于自然现象的一种带有神话色彩或想象式的解释。(3)本题考查对文本内容中事件起因和结果的梳理能力。在原文“昔者,共工与颛顼争为帝,怒而触不周之山。天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉”这段话里,先是说明了“共工与颛顼争为帝”,这就是共工怒触不周山这件事发生的起因,因为争夺天帝之位失败才引发了后面共工愤怒的行为;而后面“天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉”这些内容则描述了共工撞击不周山之后带来的一系列后果,像支撑天的柱子折断了、系挂地的绳索断了,进而导致天向西北倾斜、大地的东南角塌陷等一系列天地变化的情况,所以按照文本描述的逻辑,起因是“共工与颛顼争为帝”,结果是“天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉”。

(4)本题考查对神话故事的积累以及对其内容的理解与表达能力。比如我最喜欢的神话故事是《哪吒闹海》,选择这个故事是因为它充满奇幻色彩且情节扣人心弦。在这个故事中,我最喜欢的人物是哪吒,哪吒从出生时就与众不同,是个肉球模样,后来凭借自身神奇的力量和法宝如混天绫、乾坤圈等在海里大显神通,敢于和邪恶的东海龙王等势力作斗争,充满了正义和勇敢的精神,十分令人钦佩。而让我感到最神奇的地方就是哪吒出生时的奇特模样以及他所拥有的那些威力巨大的法宝,肉球出生打破常规认知,法宝能翻江倒海、降妖除魔,这些神奇元素都展现出神话故事的独特魅力,所以结合自己对故事的熟悉和喜好情况,就可以这样来进行回答,每个人所喜欢的故事、人物以及觉得神奇的地方会因个人阅读经历不同而有所差异,只要合理表述即可。

故答案为:

(1)①碰、撞;②所以、因此;③汇聚、汇集;

(2)大地的东南角塌陷了,所以江河泥沙、积水等都朝着东南方向汇聚流去。

(3)起因:“共工与颛顼争为帝”;结果:“天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉”。

(4)《后羿射日》后羿 天上同时出现十个太阳,后羿竟能用弓箭把太阳射下来。

【点评】文言文内容理解答题技巧:①对于词语的理解,要结合上下文,理解其具体含义和表达效果;

②对于句子的理解,要抓住关键词语和修辞手法,体会其深层含义和表达的情感;③对于段落的理解,要理清段落结构,理解段落中句子的内在联系;

④对于篇章的理解,要把握文章的中心思想、结构特点和作者的写作思路;

⑤对于文化常识的理解,要积累文化知识,提高文化素养。

8.文言文阅读。

羿射九日

尧①时十日并出,草木焦枯,尧命羿射十日,中其九日,日中九乌②皆死,堕③其羽翼,故留其一日也。

[注释]①尧:传说中的上古帝王。②乌:神话传说中,太阳里有一只三足金乌鸟。③堕:落。

(1)下列断句正确的是哪一项? C

A.尧命/羿射/十日

B.尧命羿/射十/日

C.尧/命羿/射十日

D.尧/命羿射/十日

(2)引用原文,梳理羿射九日的起因、经过、结果。

(3)用“____”画出文中一处想象神奇的句子,说说你的感受。

(4)精卫和后羿都是影响广泛地神话人物。请你结合所学,为他们各选2个合适的颁奖词,制作神话人物风云榜。(填序号)

①悲悯众生 ②坚韧不拔 ③矢志不渝 ④神通广大 ⑤三头六臂 ⑥未卜先知

精卫: ②③

后羿: ①④

【考点】文言断句;内容理解.

【答案】(1)C;

(2)十日并出,草木焦枯 羿射十日,中其九日;

(3)“尧命羿射十日,中其九日后羿”一句太神奇,能够射中九个离地球那么远的太阳,而且箭还没有被太阳熔化,简直太神奇了。

(4)②③;

①④。

【分析】这是中国著名的神话故事《后羿射日》,出自《淮南子 本经训》。

译文:到了尧统治的时候,有十个太阳一同出来。灼热的阳光晒焦了庄稼,花草树木干死,老百姓连吃的东西都没有。(于是)尧派后羿射掉十个太阳。太阳里的九只鸟都死了,它的羽翼都掉了,故意留下它一个太阳。

【解答】(1)考查文言断句。根据“尧命羿射十日”的意思:尧派后羿射掉十个太阳。故断句为:尧/命羿/射十日,故选C。

(2)考查短文内容的理解。羿射九日的起因是:十日并出,草木焦枯;经过是:羿射十日,中其九日;结果是:九乌皆死,留其一日。

(3)考查句子赏析。找出一个想象神奇的句子,写一写你的感受即可。

(4)考查对神话人物形象的理解。精卫是神话故事《精卫填海》中的主人公,她死后化为精卫鸟,为了不让别人再淹死,就衔着西山的树枝和石块,打算把东海填平。从中可以看出精卫的坚韧不拔和矢志不渝,故选②③。后羿是神话故事《后羿射日》中的主人公,他为了拯救人类,张弓搭箭,射下了九个太阳,从中可以看出后羿的悲悯众生和神通广大。故选①④。

故答案为:

(1)C;

(2)十日并出,草木焦枯 羿射十日,中其九日;

(3)“尧命羿射十日,中其九日后羿”一句太神奇,能够射中九个离地球那么远的太阳,而且箭还没有被太阳熔化,简直太神奇了。

(4)②③;

①④。

【点评】文言语句的翻译一般有两种方法,直译和意译,考时常采用直译。直译讲究字字落实,特别是关键词语的意思必须要呈现出来。最后根据上下疏通句子。

9.默写古诗,回答问题。

黄鹤楼送孟浩然之广陵

故人西辞黄鹤楼,

烟花三月下扬州.

孤帆远影碧空尽,

唯见长江天际流.

(1)李白在黄鹤楼送的一位故人是 孟浩然 。这位故人要去的地方是 广陵 。题目的意思是 (我)在黄鹤楼送孟浩然到广陵去 。全诗表达了作者 对好友依依惜别 之情。

(2)诗的前两句 叙事 ,后两句 写景 。(写景/叙事)

(3)前两句诗的意思是: 朋友就要由黄鹤楼东去了,在鲜花烂漫的三月去往扬州. 。

【考点】诗歌形象意境.

【答案】见试题解答内容

【分析】《黄鹤楼送孟浩然之广陵》是唐代伟大诗人李白的名篇之一.这是一首送别诗,寓离情于写景.首句点出送别的地点:一代名胜黄鹤楼;二句写送别的时间与去向:“烟花三月”的春色和东南形胜的“扬州”;三、四句,写送别的场景:目送孤帆远去;只留一江春水.诗作以绚丽斑驳的烟花春色和浩瀚无边的长江为背景,极尽渲染之能事,绘出了一幅意境开阔、情丝不绝、色彩明快、风流倜傥的诗人送别画.此诗虽为惜别之作,却写得飘逸灵动,情深而不滞,意永而不悲,辞美而不浮,韵远而不虚.

【解答】黄鹤楼送孟浩然之广陵

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州.

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流.

译文:

友人在黄鹤楼向我挥手告别,阳光明媚的三月他要去扬州.

他的帆影渐渐消失在碧空中,只看见滚滚长江在天边奔流.

重点句赏析:

“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流.”诗的后两句看起来似乎是写景,但在写景中包含着一个充满诗意的细节.“孤帆远影碧空尽”李白一直把朋友送上船,船已经扬帆而去,而他还在江边目送远去的风帆.李白的目光望着帆影,一直看到帆影逐渐模糊,消失在碧空的尽头,可见目送时间之长.帆影已经消逝了,然而李白还在翘首凝望,这才注意到一江春水,在浩浩荡荡地流向远远的水天交接之处.

“唯见长江天际流”,是眼前景象,又不单纯是写景.李白对朋友的一片深情,李白的向往,正体现在这富有诗意的神驰目注之中.诗人的心潮起伏,正像滚滚东去的一江春水.总之,这一场极富诗意的、两位风流潇洒的诗人的离别,对李白来说,又是带着一片向往之情的离别,被诗人用绚烂的阳春三月的景色,将放舟长江的宽阔画面,将目送孤帆远影的细节,极为传神地表现出来.

(1)结合注释及对古诗的理解完成.

(2)本诗中“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州.”叙事,写了孟浩然要在烟花三月去扬州这件事.“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流.”借景抒情,表达对好友依依惜别之情.

(3)结合理解完成.

故答案为:

(1)孟浩然 广陵 (我)在黄鹤楼送孟浩然到广陵去 对好友依依惜别;

(2)叙事 写景

(3)朋友就要由黄鹤楼东去了,在鲜花烂漫的三月去往扬州.

【点评】送别诗,是抒发诗人离别之情的汉族诗歌.著名的代表人物有李白,王维,王昌龄等.送别诗抒写离别情绪,是分离时迸发的情感火花.

10.课内阅读

示儿

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

(1)这首诗写于 南宋 时期,是诗人临终前写给儿子的 绝笔 诗。

(2)诗中的“乃翁”指 你们的父亲,指陆游自己 ;“王师”指 指南宋朝廷的军队 。

(3)诗人临终前的遗恨是“ 但悲不见九州同; ”,诗人的遗愿是“ 王师北定中原日 ”,诗人的遗嘱是“ 家祭无忘告乃翁 ”。

(4)这首诗表达了诗人怎样的情怀?

【考点】其它类别诗歌;诗歌词句理解;诗歌情感主旨.

【答案】(1)南宋 绝笔;

(2)你们的父亲,指陆游自己 指南宋朝廷的军队;

(3)但悲不见九州同 王师北定中原日 家祭无忘告乃翁;

(4)至死不忘收复中原,完成祖国统一。

【分析】《示儿》参考译文:

原本知道死去之后就什么也没有了,只是感到悲伤,没能见到国家统一。当大宋军队收复了中原失地的那一天时,你们举行家祭时不要忘了告诉我!

【解答】(1)《示儿》诗为南宋时期陆游的绝笔,陆游在临终前,给儿子们写下了这首诗。这既是诗人的遗嘱,也是诗人发出的最后的抗战号召,表达了诗人的无奈以及对收复失地的期盼。

(2)考查诗歌词句理解。家祭无忘告乃翁:你们举行家祭时不要忘了告诉我!乃翁:你们的父亲,指陆游自己。王师北定中原日:当大宋军队收复了中原失地的那一天时。王师:指南宋朝廷的军队。

(3)考查诗歌词句理解。阅读古诗可知,诗人的遗恨是没有看到祖国统一,即“但悲不见九州同”;诗人的遗愿是大宋军队收复中原失地,即“王师北定中原日”;诗人的遗嘱是当祖国统一后,一定要举行家祭告诉他,即“家祭无忘告乃翁”。

(4)考查诗歌情感主旨。《示儿》是诗人陆游的绝笔。诗歌前两句写对未见祖国统一的无穷遗恨,后两句写对神圣事业必成的坚定信念。表达了诗人至死不忘收复中原,完成祖国统一的情怀。

故答案为:

(1)南宋 绝笔;

(2)你们的父亲,指陆游自己 指南宋朝廷的军队;

(3)但悲不见九州同 王师北定中原日 家祭无忘告乃翁;

(4)至死不忘收复中原,完成祖国统一。

【点评】对于诗歌的理解,不但要理解其表面意思,还要通过重点词句理解作者所表达的深刻含义和思想感情。

11.请默写古诗《雪梅》,并回答下面的问题。

梅雪争春未肯降, 骚人阁笔费评章 。

梅须逊雪三分白 ,雪却输梅一段香。

(1)“梅雪争春未肯降”将 梅花 与 白雪 当作人,用梅花的 清香 与雪的 洁白 相互 竞争 。

(2)诗人对梅与雪的评语是 梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香 。(用文中语句作答)

【考点】古诗词;诗歌内容概括.

【答案】骚人阁笔费评章 梅须逊雪三分白;

(1)梅花 白雪 清香 洁白 竞争;

(2)梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

【分析】译文:

梅花和雪花都认为各自占尽了春色,谁也不肯服输。难以评议梅与雪的高下,只得搁笔好好思量。说句公道话,梅花须逊让雪花三分晶莹洁白,雪花却输给梅花一段清香。

【解答】出自宋代卢钺的《雪梅》,全诗为:梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

(1)考查诗歌内容概括。诗歌把梅和雪当作人来写。将梅花的香味和雪的洁白进行比较。借对梅与雪的评价生动形象地揭示出一个普遍的生活哲理:一个人应看到自己的长处,也要看到别人的长处,还要看到自己不如别人的地方。

(2)考查诗歌内容概括。“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”,其意思是说句公道话,梅花须逊让雪花三分晶莹洁白,雪花却输给梅花一段清香。

故答案为:

骚人阁笔费评章 梅须逊雪三分白;

(1)梅花 白雪 清香 洁白 竞争;

(2)梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

【点评】做此类题目,要结合题目要求对各题作出回答,作答完题目要认真仔细地进行检查,做到书写认真,回答正确。

12.古诗文阅读。

登飞来峰

[宋]王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

(1)诗句“自缘身在最高层”中,“缘”的意思是 B 。

A.缘分

B.因为

C.边缘

D.沿着

(2)下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是 C 。

A.第一句概括峰和塔的高度,古代八尺为寻,“千寻塔”,说明了塔的高峻。

B.第二句写在晨鸡报晓时分,便可以看到旭日东升,进一步渲染塔之高。

C.第三句用典来直抒胸臆,“浮云”在古代诗歌中,往往用来借代品德高尚的人。

D.这首诗是登高抒怀之作,诗人登上飞来峰,触景生情,抒发豪情壮志。

(3)这首诗借景说理,借飞来峰的高远壮阔,说明了 掌握了正确的观点和方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,就不会被事物的假象所迷惑 的道理。

【考点】古诗词;诗歌词句理解;诗歌情感主旨;诗歌内容概括.

【答案】(1)B;

(2)C;

(3)掌握了正确的观点和方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,就不会被事物的假象所迷惑。

【分析】译文:

登上飞来峰顶高高的塔,听说每天鸡鸣时分在这可以看到旭日升起。不怕层层浮云遮挡我远望的视线,是因为自己站在飞来峰的最高层。

【解答】(1)考查诗歌词句理解。句意:只是因为我身处在这庐山之中。“缘”因为。

(2)考查诗歌词句理解、诗歌内容概括。ABD正确;

C.有误,浮云:在山间浮动的云雾。指困难、挫折、障碍等。不具有积极意义。故选:C。

(3)本题考查学生对诗歌情感的分析能力。这是一首通过描绘风景来抒写抱负的诗。前两句竭力形容山塔的高耸,然后自然地过渡到后两句,形象地揭示“站得高,看得远”的道理,反映了作者高瞻远瞩,胸怀宽阔,不怕困难,勇于改革的豪迈气魄和坚强意志,告诉我们只有站得高,看得远,不怕阻挠,不被眼前的困难吓倒。

故答案为:

(1)B;

(2)C;

(3)掌握了正确的观点和方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,就不会被事物的假象所迷惑。

【点评】如何鉴赏诗歌:一要知人论世。读懂一首诗,首先要了解诗歌产生的时代背景、作家的生平经历和创作风格。二要把握形象。诗是通过鲜明生动的艺术形象来反映生活抒发感情,阅读、鉴赏诗歌就要通过认真分析、品味,理解和把握这种形象,感受诗中的意境,从而体会诗人的情感。三要理解情感。感情是诗歌的生命和灵魂,诗人的思想感情,或喜悦,或忧伤,或愤怒,或悲哀.无一不浸透在诗的字里行间。只有很好地体会诗人在诗中的感情和基调,才能准确理解诗歌的主旨。四要品味语言。诗人十分重视锤炼语言,使诗歌表现出形象、凝练,富有色彩、节奏和动态,且以最恰当的字句生动而圆满地表达所要表现的思想感情。

13.阅读下面两首古诗,回答问题。

凉州词

葡萄美酒夜光杯,

欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,

古来征战几人回?

别董大

千里黄云白日曛,

北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,

天下谁人不识君?

(1)用自己的话写出下面诗句的意思。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?

如果醉卧在沙场上,也请你不要笑话,古来外出打仗的能有几人返回家乡?

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

千里黄云蔽天日色暗昏昏,北风吹着归雁大雪纷纷.

(2)下列说法不正确的一项是 C

A.这两首诗都是唐诗,作者分别是王翰和高适,他们是“边塞诗人”的代表人物。

B.这两首诗都是先写景后抒怀,是边塞诗与送别诗的优秀之作。

C.“古来征战几人回”和“天下谁人不识君”都表示疑问的语气。

(3)下列说法正确的一项是 C

A.“葡萄美酒夜光杯”和“秦时明月汉时关”的写法一样。

B.“天下谁人不识君”和“西出阳关无故人”表达的情感是一样的。

C.这两首诗虽然主题不同,但其大气磅礴的气势是一样的。

【考点】送别抒情;作家及其作品;诗歌翻译;诗歌情感主旨;诗歌写作手法.

【答案】(1)如果醉卧在沙场上,也请你不要笑话,古来外出打仗的能有几人返回家乡?千里黄云蔽天日色暗昏昏,北风吹着归雁大雪纷纷;

(2)C;

(3)C。

【分析】《凉州词》是唐代诗人王翰的组诗作品.第一首诗渲染了出征前盛大华贵的酒筵以及战士们痛快豪饮的场面,表现了战士们将生死置之度外的旷达、奔放的思想感情.

《别董大》参考译文:

黄云蔽天,绵延千里,太阳黯淡无光,呼啸的北风刚刚送走了雁群,又带来了纷纷扬扬的大雪。不要担心前路茫茫没有知己,普天之下哪个不识你呢?

【解答】(1)本题考查诗句的翻译。

句中的“沙场”指平坦空旷的沙地,古时多指战场。“君”指你。“征战”指打仗。故“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”的意思是喝醉了躺在沙场上,你们也别笑,自古以来,征战的人有几个是活着回来的?

句中的“黄云”指北方地区黄沙飞扬,天空常呈黄色,故称。“白日曛”指太阳黯淡无光。曛,即曛黄,指夕阳西沉时的昏黄景色。“雪纷纷”指大雪飘落。故“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷”的意思是:黄昏的落日使千里浮云变得暗黄;北风劲吹,大雪纷纷,雁儿南飞。

(2)本题考查对古诗的理解和鉴赏。

C.“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?”这是一个反问句,意思是:醉卧在沙场上,也要请诸君不要笑话,古来出外打仗的能有几个人返回家乡的?这句话写出了战争的残酷。“天下谁人不识君”出自高适的《别董大》,董指的是董庭兰。此句的意思是此去你不要担心遇不到知己,天下哪个不知道你董庭兰呢?用否定的形式表达肯定的意思,运用了反问的语气。题干表述错误。

故选C。

(3)本题考查古诗的理解和情感。

A.“葡萄美酒夜光杯”这句话使用了比喻修辞手法。其中“葡萄”“美酒”都是被比喻的对象,而“夜光杯”则是用来比喻饮酒所用的器具,形象地描绘了夜晚与美酒相配的情景。“秦时明月汉时关”采用了互文修辞手法。所谓互文,在修辞上称为“互文见义”,就是前后文字是交错使用的,通过相互补充来表达完整的意义。题干表述错误。

B.“天下谁人不识君”表达了作者对朋友的劝慰,激励朋友的心情。表现了诗人豁达的心境。“西出阳关无故人”表达了诗人与友人分手在即时依依不舍的真挚感情。题干表述错误。

C.《凉州词》是边塞诗,《别董大》是送别诗。主题虽不同,但其大气磅礴的气势是一样的。题干表述正确。

故选C。

故答案为:

(1)如果醉卧在沙场上,也请你不要笑话,古来外出打仗的能有几人返回家乡?千里黄云蔽天日色暗昏昏,北风吹着归雁大雪纷纷;

(2)C;

(3)C。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

14.课内阅读。

题西林壁

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

①这首诗的作者是 宋代 (填朝代) 苏轼 (填人名)

②题目中“题”的意思是 书写,题写 ,文中“缘”字的意思是 因为 。

③诗句中有三组意思相对的词,找出来写在下边,这些词语的运用说明了作者从不同角度对庐山进行了细致观察。

横 —— 侧 远 —— 近 高 —— 低

④这是一首哲理诗,诗人认为虽然细致观察了,仍“不识庐山真面目”的原因是 只缘身在此山中 ,(填原句)“真面目”指的是庐山的全貌,站在山中是无法看清的,要想全面地看问题,就要跳出局部,从 整体 上进行观察。

【考点】写景咏物;反义词;作家及其作品;诗歌词句理解;诗歌内容概括.

【答案】①宋代 苏轼;

②书写,题写 因为;

③横 侧 远 近 高 低;

④只缘身在此山中 整体。

【分析】《题西林壁》参考译文:

从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看都呈现不同的样子。之所以辨不清庐山真正的面目,是因为我身处在庐山之中。

【解答】①考查了文学常识。《题西林壁》是宋代诗人苏轼写的。

②考查诗歌词句理解。题:书写,题写。题西林壁:写在西林寺的墙壁上。“缘”字的意思是因为。

③本题考查的是诗词内容理解。这首诗的意思是从正面,侧面看庐山山岭连绵起伏,山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我人身处在庐山之中。因此,“横”是正面看的意思,“侧”是侧面看的意思,“远近高低”指的是远处、近处、高处、低处。这几个词语从不同角度对庐山进行了细致观察。

④本题考查的是诗词内容理解。“不识庐山真面目”的意思是认不清庐山真正的面目。根据“缘”字可知,这里“不识庐山真面目”的原因是“只缘身在此山中”。从“不识庐山真面目,只缘身在此山中”了可以得知,之所以从不同的方位看庐山,会有不同的印象,原来是因为“身在此山中”。也就是说,只有远离庐山,跳出庐山的遮蔽,从整体上进行观察,才能全面把握庐山的真正仪态。

故答案为:

①宋代 苏轼;

②书写,题写 因为;

③横 侧 远 近 高 低;

④只缘身在此山中 整体。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

15.

暮江吟

一道残阳铺水中 ,

半 江 瑟 瑟 半 江 红。

可 怜 九 月 初 三 夜,

露似真珠月似弓 。

(1)回忆古诗,把诗句补充完整。

(2)这首诗的作者是 唐 代诗人 白居易 。

(3)下列选项中,加点部分的意思相同的一组是 C 。

A.可怜九月初三夜 可怜巴巴

B.半江瑟瑟半江红 瑟瑟发抖

C.暮江吟 石灰吟

(4)“半江瑟瑟半江红”让我们知道作者是借助 A 来进行观察的。

A.视觉

B.听觉

C.触觉

(5)用自己的话写写诗中前两行描绘的江边美景。

红日西沉,余晖铺洒在江面上,使江水受光处呈现出红色,未受光处呈现出青绿色。

(6)按提示,回忆课文,默写句子。

大自然美在每一滴水、每一棵树、每一朵花、每一株小草、每一块石头……大自然各样的美都可以融进文字里。王维写的诗句“ 返景入深林 ,复照青苔上”,让我们感受到了空山幽静之美;李商隐写的诗句“云母屏风烛影深, 长河渐落晓星沉 ”,让我们欣赏到了银河星辰之美;《走月亮》中“细细的溪水, 流着山草和野花的香味 , 流着月光 ”,让我们欣赏到月夜溪水之美。“一场秋雨一场寒, 十场秋雨要穿棉 ”,让我们体会到四季变化也是一种别样的美。

【考点】写景咏物;多义字;多义词;谚语、俗语及惯用语;作家及其作品;古诗文默写;现代诗文默写;诗歌词句理解;诗歌形象意境.

【答案】(1)一道残阳铺水中

露似真珠月似弓;

(2)唐 白居易;

(3)C;

(4)A;

(5)例如:红日西沉,余晖铺洒在江面上,使江水受光处呈现出红色,未受光处呈现出青绿色。

(6)返景入深林 长河渐落晓星沉 流着山草和野花的香味 流着月光 十场秋雨要穿棉。

【分析】《暮江吟》是白居易“杂律诗”中的一首。全诗构思妙绝之处,在于摄取了两幅幽美的自然界的画面,加以组接。一幅是夕阳西沉、晚霞映江的绚丽景象,一幅是弯月初升,露珠晶莹的朦胧夜色。两者分开看各具佳景,合起来读更显妙境,诗人又在诗句中妥帖地加入比喻的写法,使景色倍显生动。由于这首诗渗透了诗人自愿远离朝廷后轻松愉悦的解放情绪和个性色彩,因而又使全诗成了诗人特定境遇下审美心理功能的艺术载体。

【解答】 (1)考查古诗词默写,结合背诵和记忆即可解答。

(2)考查作家及其作品。结合积累即可解答。

(3)考查字词的理解。A.可怜:可爱/怜悯。

B.瑟瑟:碧绿色/哆嗦。

C.吟:古代诗歌的一种形式。

故选C。

(4)考查诗歌的理解。“半江瑟瑟半江红”的意思:晚霞斜映下的江水看上去好似鲜红色的,而绿波却又在红色上面滚动。瑟瑟:碧绿色,让我们知道作者是借助视觉来进行观察的。故选A。

(5)考查了诗歌翻译。结合诗歌译文作答即可。

(6)考查了古诗文默写。根据题中给出的上句或者下句,将诗句补充完整。

返景入深林,复照青苔上:落日的影晕映入了深林,又照在幽暗处的青苔上。

出自李商隐的《嫦娥》,全诗为:云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。

出自《走月亮》,原文:细细的溪水,流着山草和野花的香味,流着月光。灰白色的鹅卵石布满河床,哟,卵石间有多少可爱的小水塘啊,每个小水塘都抱着一个月亮!

一场秋雨一场寒,十场秋雨要穿棉:每下一场秋雨,天气就会变冷一些,下了多场秋雨后,天气就冷得该穿棉袄了。

故答案为:

(1)一道残阳铺水中

露似真珠月似弓;

(2)唐 白居易;

(3)C;

(4)A;

(5)例如:红日西沉,余晖铺洒在江面上,使江水受光处呈现出红色,未受光处呈现出青绿色。

(6)返景入深林 长河渐落晓星沉 流着山草和野花的香味 流着月光 十场秋雨要穿棉。

【点评】在平时课内外的阅读中,我们要注重优美句段及诗歌名句的积累与诵读,丰富我们的知识,提高我们的语文素养。

16.阅读古诗,完成练习

出塞

[唐]杜甫

挽弓当①挽强②,

用箭当用长③。

射人先射马,

擒(qín)④贼先擒王。

注释:①〔当〕应当。②〔强〕坚硬的。③〔长〕指长箭。④〔擒〕捉拿。

(1)“挽”用部首查字法应先查 扌 部,再查 7 画。“挽”在字典中的释义有:①拉;牵。②设法使好转或恢复。③追悼死者。④向上卷起。在本诗中“挽”的意思应该是 ① 。(填序号)

(2)结合注释,说说“挽弓当挽强,用箭当用长”的意思。 拉弓要拉最坚硬的,射箭要射最长的。

(3)读了这首诗,你从中体会到了: A

A.将士要有过硬的本领,对敌要讲策略,智勇须并用。

B.将士对故乡和亲人的思念。

C.战争带来了灾难,表达了诗人悲愤的情感。

【考点】边塞征战;部首查字法;诗歌词句理解.

【答案】(1)扌 7 ①;

(2)拉弓要拉最坚硬的,射箭要射最长的。

(3)A。

【分析】译文:拉弓要拉最坚硬的,射箭要射最长的。射人先要射马,擒贼先要擒住他们的首领。

【解答】(1)考查了查字典。“挽”共10画,用部首查字法应先查“扌”部,再查7画。“挽弓当挽强”意思是拉弓要拉最坚硬的。“挽”的意思应该是拉;牵。故选①。

(2)考查了对句子意思的理解。“挽弓当挽强,用箭当用长”的意思拉弓要拉最坚硬的,射箭要射最长的。

(3)考查了对诗歌主旨的理解。两个“当”,两个“先”,妙语连珠,开人胸臆,提出了作战步骤的关键所在,强调部伍要强悍,士气要高昂,对敌有方略,智勇须并用。故选A。

故答案为:

(1)扌 7 ①;

(2)拉弓要拉最坚硬的,射箭要射最长的。

(3)A。

【点评】我们在学习古诗的过程中,要注意做到会背、会默写、能理解诗的大意及所表达的主题。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录