统编版(2024)2025-2026学年三年级上册语文期末必刷卷古诗文阅读(期末专项培优.含解析)

文档属性

| 名称 | 统编版(2024)2025-2026学年三年级上册语文期末必刷卷古诗文阅读(期末专项培优.含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 326.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-22 07:31:25 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

期末专项培优 古诗文阅读

1.妙妙请你参加“古诗大擂台”,按要求完成题目。

山行

【唐】杜牧

远上寒山石径斜, 。

,霜叶红于二月花。

(1)补全诗句。

(2)下列字词意思不正确的一项是 。

A.寒山:寒冷的山

B.斜:山路弯弯曲曲

C.山行:在山中行走

(3)这首诗描写了秋天的景色。我还知道:叶绍翁的《夜书所见》中写秋夜儿童活动的诗句是“ , 。”苏轼在《赠刘景文》中用诗句“ , 。”告诉我们一年之中秋天的风景最美。

2.古诗阅读。

望天门山

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

(1)这首诗是 代诗人 写的,我还学过他的《 》一诗。

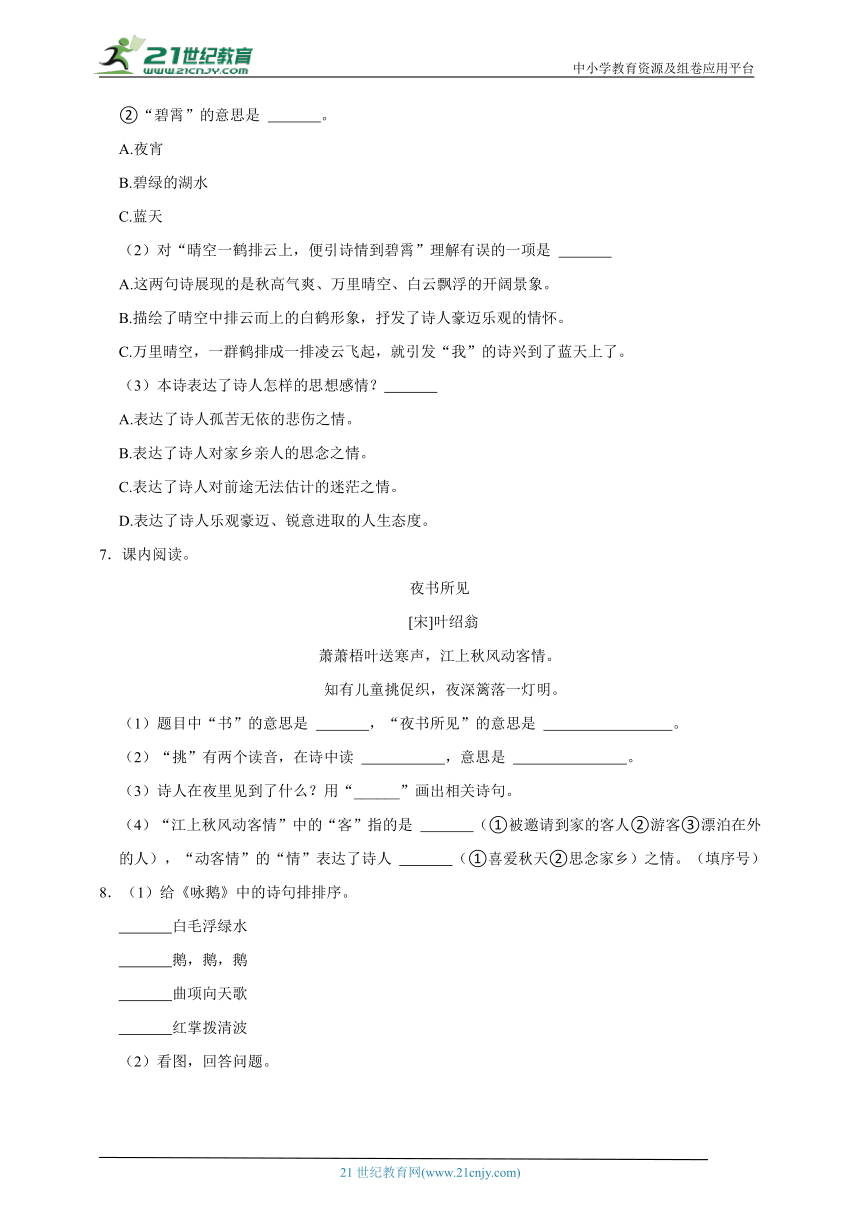

(2)下列图片与本诗中描绘的画面最接近的一项是

A.

B.

C.

3.奇奇看到稻田边骑水牛的孩童,不禁想起书中的古诗《所见》来,你能帮他完成下面的题目吗?

所见

牧童骑 ,( )

歌声振林樾。( )

意欲捕鸣蝉,( )

忽然 。( )

(1)先把古诗补充完整。

(2)这首诗是清代诗人 写的,诗中的牧童是个 的孩子。

(3)加点的“林樾”很有新鲜感,可以从“樾”字的偏旁推测它的意思和 有关。

(4)想象诗句描绘的情景,把选项填在句后括号里。

4.

山行

,白云生处有人家。

,霜叶红于二月花。

(1)请你把古诗补充完整。

(2)这首诗的作者是 代的 ,从诗中“ ”“ ”等景物中可以看出诗中描写的是秋天的景色。

(3)我们可以用多种方法理解古诗的意思。

①“斜”的字面意思是“歪斜,不正”,结合生活实际可知,它在诗句中是指山间小路 。

②“生”的意思是 ,形象地表现出白云升腾的样子。

③结合注释可以知道,“坐”的意思是 。

(4)读古诗,想象一下诗人停下车后看到了怎样的景色?

(5)读古诗词,我们不仅能感受到清冷与静谧,还能透过诗句体会古人内心深处的思考与人生哲理。

①《山行》一诗总体基调清新明快,表达了诗人对秋天的 之情。

②萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意,漂泊在外的叶绍翁不禁思念起自己的家乡,这正是《夜书所见》中的“ , ”。

③虽然秋天有“荷尽”“菊残”的萧瑟,但苏轼仍用“ , ”勉励好友刘景文要乐观向上,不要意志消沉。

5.秋月照山水。

【材料一】

《赠刘景文》

, 。

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

【材料二】

《秋月》

清溪流过碧山头,空水澄鲜一色秋。

隔断红尘三十里,白云红叶两悠悠。

【注释】空水:指夜空和溪中的流水。澄鲜:明净、清新的样子。红尘:指人世间。悠悠:悠闲自在的样子。

(1)把【材料一】中的诗句补充完整。

(2)读【材料一】中画“ ”的两句诗,你想到了怎样的画面?请写下来。

(3)【材料二】中的“红叶”是秋天的象征。看到“红叶”我想起了《山行》中“停车坐爱枫林晚, ”这句古诗。

6.阅读诗词。

秋词

[唐]刘禹锡

自古逢秋悲寂寥(liáo),我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄(xiāo)。

(1)理解词语。

①“悲寂寥”的意思是 。

A.悲叹萧条

B.人烟稀少

C.阴暗荒凉

②“碧霄”的意思是 。

A.夜宵

B.碧绿的湖水

C.蓝天

(2)对“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”理解有误的一项是

A.这两句诗展现的是秋高气爽、万里晴空、白云飘浮的开阔景象。

B.描绘了晴空中排云而上的白鹤形象,抒发了诗人豪迈乐观的情怀。

C.万里晴空,一群鹤排成一排凌云飞起,就引发“我”的诗兴到了蓝天上了。

(3)本诗表达了诗人怎样的思想感情?

A.表达了诗人孤苦无依的悲伤之情。

B.表达了诗人对家乡亲人的思念之情。

C.表达了诗人对前途无法估计的迷茫之情。

D.表达了诗人乐观豪迈、锐意进取的人生态度。

7.课内阅读。

夜书所见

[宋]叶绍翁

萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

(1)题目中“书”的意思是 ,“夜书所见”的意思是 。

(2)“挑”有两个读音,在诗中读 ,意思是 。

(3)诗人在夜里见到了什么?用“______”画出相关诗句。

(4)“江上秋风动客情”中的“客”指的是 (①被邀请到家的客人②游客③漂泊在外的人),“动客情”的“情”表达了诗人 (①喜爱秋天②思念家乡)之情。(填序号)

8.(1)给《咏鹅》中的诗句排排序。

白毛浮绿水

鹅,鹅,鹅

曲项向天歌

红掌拨清波

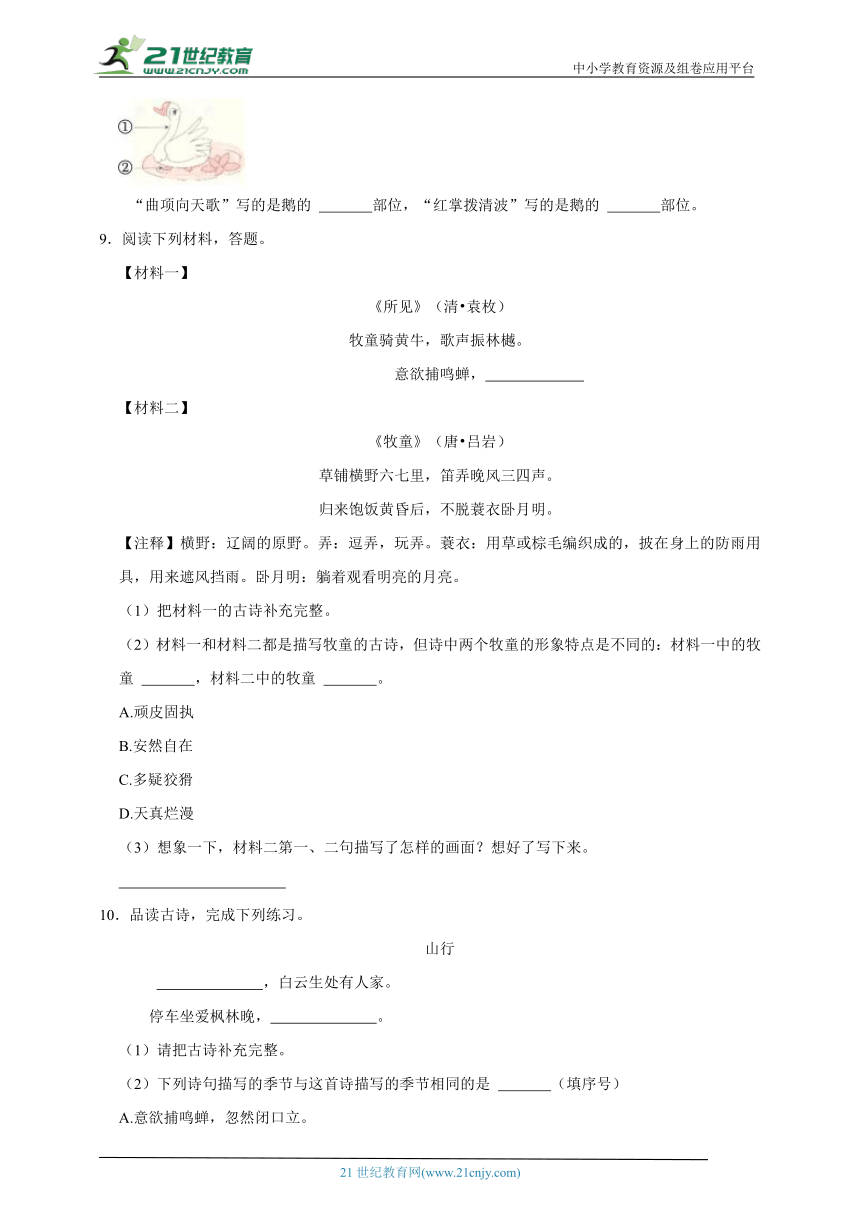

(2)看图,回答问题。

“曲项向天歌”写的是鹅的 部位,“红掌拨清波”写的是鹅的 部位。

9.阅读下列材料,答题。

【材料一】

《所见》(清 袁枚)

牧童骑黄牛,歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,

【材料二】

《牧童》(唐 吕岩)

草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

【注释】横野:辽阔的原野。弄:逗弄,玩弄。蓑衣:用草或棕毛编织成的,披在身上的防雨用具,用来遮风挡雨。卧月明:躺着观看明亮的月亮。

(1)把材料一的古诗补充完整。

(2)材料一和材料二都是描写牧童的古诗,但诗中两个牧童的形象特点是不同的:材料一中的牧童 ,材料二中的牧童 。

A.顽皮固执

B.安然自在

C.多疑狡猾

D.天真烂漫

(3)想象一下,材料二第一、二句描写了怎样的画面?想好了写下来。

10.品读古诗,完成下列练习。

山行

,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚, 。

(1)请把古诗补充完整。

(2)下列诗句描写的季节与这首诗描写的季节相同的是 (填序号)

A.意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

B.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

C.墙角数枝梅,凌寒独自开。

D.荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

(3)诗文最后一句中,不可能出现的景色是

A.红叶满山

B.雪花飘飘

C.大雁南飞

(4)一边读,一边想象画面是我们读古诗常用的方法。读古诗的后两句,你眼前出现了怎样的画面?请用自己的话写一写。

(5)描写秋天的四字词语很多。请再写出2个描写秋天的四字词语。

、

11.阅读《初秋》,完成下列各题。

初 秋

[唐]孟浩然

不觉①初秋②夜渐长,清风③习习④重⑤凄凉⑥。

炎炎暑退茅斋⑦静,阶下丛莎⑧有露光⑨。

(选自《唐诗三百首》)

【注释】

①不觉:不知不觉。②初秋:立秋左右。③清风:清凉的风。④习习:微风吹的样子⑤重:再次。⑥凄凉:此处指凉爽之意。⑦茅斋:茅草盖的房子。⑧莎:多年生草本植物。⑨露光:指露水珠。

(1)这首诗描写的季节是哪一项?

A.春

B.夏

C.秋

D.冬

(2)诗人感受到当时的气温是哪一项?

A.凉爽

B.炎热

C.温暖

D.寒冷

(3)诗中没有写到的景物是哪一项?

A.露珠

B.沙滩

C.草丛

D.房子

(4)课外,你还积累了哪些写景的诗句,请写出你最喜欢的两句。

(5)结合注释,用自己的话说说“不觉初秋夜渐长,清风习习重凄凉。”的意思并写下来。

12.古诗文阅读。

劝学

[唐]颜真卿

三更灯火五更鸡①,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

[注释]①五更鸡:天快亮时,鸡啼叫。

(1)读了这首诗,我明白了 的道理。

(2)临近期末考试,小明还是贪玩,上课不专心听讲,也不认真完成作业,如果你是他的同学,你会用《劝学》里的哪句诗来劝他? 。

(3)解释诗中字的意思。

方:

13.阅读

追随李白

本学期我们学了李白的两首古诗,一首是《早发白帝城》,另一首是《望天门山》。

(1)补全诗句。

①朝辞白帝彩云间, 。

② ,碧水东流至此回。

(2)理解古诗。

①《早发白帝城》中提到了两个地名,分别是 和 。其中诗句“ ”烘托了诗人愉快的心情,“ ”夸张地写出了船行的速度之快。

②《望天门山》中,“ , ”,这两句静中有动,描绘了一幅壮观的图景。

14.阅读古诗,完成练习。

山中 【唐】王维 荆溪白石出, 天寒红叶稀。 山路元无雨, 空翠湿人衣。 秋风引 【唐】刘禹锡 何处秋风至? 萧萧送雁群。 朝来入庭树, 孤客最先闻。

(1)第一首古诗是 朝诗人 写的,第二首古诗是 朝诗人 写的。

(2)第一首诗中的“红叶”一词让我们想到 (谁?)的诗《山行》中的 。第二首诗中“萧萧”指的是 ,叶绍翁写的《 》中 一句也有“萧萧”这个词。

15.

饮湖上初晴后雨

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

(1)本诗作者是北宋苏轼,下列对苏轼的表述中有误的一项是

A.苏轼号东坡居士,世称苏东坡。

B.苏轼在诗、词、文、书、画等方面取得很高成就。

C.苏轼与韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”。

D.我们还学过苏轼的诗《所见》《赠刘景文》。

(2)下列对古诗理解有误的一项是

A.第一句诗中“潋滟”读作 liàn yàn,写出了西湖晴天时波光闪动的样子。

B.第二句诗中“空蒙”的意思是迷茫缥缈的样子,勾勒出西湖雨天时周围群山朦胧的景象。

C.“西子”即西施,是战国时楚国的美女。将西湖比作西施,表达出对西湖美景的喜爱之情。

D.最后一句诗“淡妆浓抹总相宜”,表达出西湖的景色不论晴天或是阴雨,都十分美丽动人。

(3)下列诗句中同样歌咏西湖的诗句是

A.湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

B.荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

C.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

D.日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

16.阅读古诗,完成练习。

元日

【宋】王安石

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。

除夜作

【唐】高适

旅馆寒灯独不眠,

客心何事转凄然?

故乡今夜思千里,

霜鬓明朝又一年。

【注释】①客心:自己的心事。②霜鬓:白色的鬓发。也作“愁鬓”。

(1)《元日》描写的传统节日是 ,这个节日是农历的 。

《除夜作》是诗人在 (节日)的夜晚写下的。

(2)《元日》一诗主要写了 , 和换桃符的节日习俗。现在,人们过年不再换桃符了,而是 。

(3)写《除夜作》这首诗时,诗人正处于 。

A.故乡家里

B.异乡旅馆

C.故乡旅馆

(4)《元日》一诗的最后两句描写了怎样的节日情景?用自己的话写一写。

(5)我们从《元日》中可以感受到 的节日气氛,从《除夜作》中感受到的气氛则是 的,这是因为诗人作诗时的处境与心境纵然不同。

17.联系上下文理解,再填空。

夜书所见

[宋]叶绍翁

萧萧①梧叶送寒声,

江上秋风动客情。

知有儿童挑②促织③,

夜深篱落④一灯明。

注释:

①[萧萧]这里形容风吹梧桐叶发出的声音。

②[挑]用细长的东西拨弄。

③[促织]蟋蟀,也叫蛐蛐。

④[篱落]篱笆。

(1)古诗《夜书所见》的作者是 朝的 ,诗的内容写的时间是 季的一个晚上,当时作者听到秋风吹动 发出的声音,感受到从江面上吹来的 寒冷,就想起家乡和家乡的亲人了。

(2)我知道诗句中“ ”的意思是蟋蟀,“ ”的意思是篱笆,“ ”的意思是指旅客思乡之情。

(3)我猜到“ , ”这句诗句的意思是写作者想到自己家乡的孩子在这夜深人静的时候可能还没睡觉,还挑着夜灯在兴致勃勃地斗蟋蟀玩呢。

期末专项培优 古诗文阅读

参考答案与试题解析

1.妙妙请你参加“古诗大擂台”,按要求完成题目。

山行

【唐】杜牧

远上寒山石径斜, 白云生处有人家 。

停车坐爱枫林晚 ,霜叶红于二月花。

(1)补全诗句。

(2)下列字词意思不正确的一项是 A 。

A.寒山:寒冷的山

B.斜:山路弯弯曲曲

C.山行:在山中行走

(3)这首诗描写了秋天的景色。我还知道:叶绍翁的《夜书所见》中写秋夜儿童活动的诗句是“ 知有儿童挑促织 , 夜深篱落一灯明 。”苏轼在《赠刘景文》中用诗句“ 一年好景君须记 , 最是橙黄橘绿时 。”告诉我们一年之中秋天的风景最美。

【考点】写景咏物;古诗文默写;诗歌词句理解;积累拓展.

【答案】(1)白云生处有人家 停车坐爱枫林晚;

(2)A;

(3)知有儿童挑促织 夜深篱落一灯明 一年好景君须记 最是橙黄橘绿时。

【分析】《山行》:远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

译文:一条石头小路蜿蜒曲折地伸向充满秋意的山峦,在白云缭绕的山中,有人家居住。停下车来,是因为喜爱这深秋枫林晚景,经霜的枫叶比二月春花还艳丽。

【解答】(1)考查学生补全诗句的能力。学生结合对古诗的理解填空即可。即:白云生处有人家;停车坐爱枫林晚。

(2)考查学生对词语的理解。寒山:深秋季节的山。故A表述错误。

(3)考查学生对诗句的理解。叶绍翁的《夜书所见》中写秋夜儿童活动的诗句是:知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。这两句诗的意思是:忽然看到远处篱笆下的一点灯火,料想是孩子们在捉蟋蟀。宋代诗人苏轼在《赠刘景文》一诗中用“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”告诉我们秋天是一个美好的季节。

故答案为:

(1)白云生处有人家 停车坐爱枫林晚;

(2)A;

(3)知有儿童挑促织 夜深篱落一灯明 一年好景君须记 最是橙黄橘绿时。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

2.古诗阅读。

望天门山

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

(1)这首诗是 唐 代诗人 李白 写的,我还学过他的《 静夜思 》一诗。

(2)下列图片与本诗中描绘的画面最接近的一项是 C

A.

B.

C.

【考点】古诗词;作家及其作品;图表(漫画)分析.

【答案】(1)唐 李白《静夜思》;

(2)C。

【分析】参考译文:天门山从中间断裂是楚江把它冲开,碧水向东浩然奔流到这里折回。两岸高耸的青山隔着长江相峙而立,江面上一叶孤舟像从日边驶来。

【解答】(1)本题考查对诗歌作者和其作品的了解。《望天门山》是唐代诗人李白的作品。李白是我国唐代著名诗人,有许多经典诗作流传于世。我们在课本中学过他不少诗歌,比如《静夜思》,“床前明月光,疑是地上霜”等诗句家喻户晓,所以答案依次为唐、李白、《静夜思》。从对古代诗词知识的积累和学习过程中可以得出这些信息。

(2)本题考查图表分析。从“天门中断楚江开”能想象出天门山的雄伟和江水的浩渺,像是有山脉断开,江水从中穿过的画面;“碧水东流至此回”可看出江水撞击、回旋的动态感;“两岸青山相对出”有两岸青山对峙的视觉效果;“孤帆一片日边来”则有孤帆在阳光映照下的画面元素。故选:C。

故答案为:

(1)唐 李白《静夜思》;

(2)C。

【点评】诗歌和文言文的语法结构与现代汉语有较大差异,学生在阅读时需要掌握各种句式和修辞手法的用法。例如,文言文中的“倒装句”“状语从句”等,学生需要具备对这些句式的识别和理解能力。

3.奇奇看到稻田边骑水牛的孩童,不禁想起书中的古诗《所见》来,你能帮他完成下面的题目吗?

所见

牧童骑 黄牛 ,( A )

歌声振林樾。( C )

意欲捕鸣蝉,( D )

忽然 闭口立 。( B )

(1)先把古诗补充完整。

(2)这首诗是清代诗人 袁枚 写的,诗中的牧童是个 天真烂漫 的孩子。

(3)加点的“林樾”很有新鲜感,可以从“樾”字的偏旁推测它的意思和 树木 有关。

(4)想象诗句描绘的情景,把选项填在句后括号里。

【考点】写景咏物;作家及其作品;古诗文默写;诗歌形象意境.

【答案】(1)黄牛 闭口立;

(2)袁枚 天真烂漫;

(3)树木;

(4)A C D B。

【分析】译文:牧童骑在黄牛背上,嘹亮的歌声在林中回荡。忽然想要捕捉树上鸣叫的知了,就马上停止唱歌,一声不响地站立在树旁。

【解答】(1)本题考查古诗文默写。结合自己平时学习积累作答即可。

(2)本题考查作家及其作品。这首诗是清代诗人袁枚写的,诗中的牧童是个天真烂漫的孩子。

(3)本题考查字词理解与分析。“樾”字的偏旁为“木”字旁,所以它的意思和树木有关。

(4)本题考查诗歌形象意境。观察图片,结合译文“牧童骑在黄牛背上嘹亮的歌声在林中回荡。忽然想要捕捉树上鸣叫的知了,就马上停止唱歌,一声不响地站立在树旁。”可知,“牧童骑黄牛”为图A;“歌声振林樾”为图C;“意欲捕鸣蝉”为图D;“忽然闭口立”为图B。

故答案为:

(1)黄牛 闭口立;

(2)袁枚 天真烂漫;

(3)树木;

(4)A C D B。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

4.

山行

远上寒山石径斜 ,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚 ,霜叶红于二月花。

(1)请你把古诗补充完整。

(2)这首诗的作者是 唐 代的 杜牧 ,从诗中“ 霜叶 ”“ 枫林 ”等景物中可以看出诗中描写的是秋天的景色。

(3)我们可以用多种方法理解古诗的意思。

①“斜”的字面意思是“歪斜,不正”,结合生活实际可知,它在诗句中是指山间小路 倾斜 。

②“生”的意思是 产生,生出 ,形象地表现出白云升腾的样子。

③结合注释可以知道,“坐”的意思是 因为 。

(4)读古诗,想象一下诗人停下车后看到了怎样的景色?

(5)读古诗词,我们不仅能感受到清冷与静谧,还能透过诗句体会古人内心深处的思考与人生哲理。

①《山行》一诗总体基调清新明快,表达了诗人对秋天的 赞美 之情。

②萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意,漂泊在外的叶绍翁不禁思念起自己的家乡,这正是《夜书所见》中的“ 萧萧梧叶送寒声 , 江上秋风动客情 ”。

③虽然秋天有“荷尽”“菊残”的萧瑟,但苏轼仍用“ 一年好景君须记 , 最是橙黄橘绿时。 ”勉励好友刘景文要乐观向上,不要意志消沉。

【考点】写景咏物;作家及其作品;古诗文默写;诗歌词句理解;诗歌情感主旨;积累拓展.

【答案】(1)远上寒山石径斜;

停车坐爱枫林晚;

(2)唐 杜牧 霜叶 枫林;

(3)①倾斜;

②产生,生出;

③因为;

(4)那火红的枫叶比江南二月的花还要红。

(5)①赞美;

②萧萧梧叶送寒声 江上秋风动客情;

③一年好景君须记 最是橙黄橘绿时。

【分析】《山行》:远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

译文:沿着弯弯曲曲的小路上山,在那生出白云的地方居然还有几户人家。停下马车是因为喜爱深秋枫林的晚景,枫叶秋霜染过,艳比二月春花。

【解答】(1)考查诗歌的记忆和背诵能力。结合诗歌内容即可解答。

(2)考查作家作品和诗歌内容的理解,阅读诗歌可知,这首诗的作者是唐代诗人杜牧。全诗描绘了一幅秋季的山林美景图。主要写了寒山、石径、白云、人家、枫林和霜叶六种景物,给人以清新明快的感觉。枫林和霜叶两种景物,让我们知道这首诗写的是秋季的景色。

(3)考查学生对词语的理解和语言组织能力。①“斜”的字面意思是“歪斜,不正”,但结合图片和生活实际可知,它在诗句中是指山间小路倾斜的样子。②“生”的意思是产生,生出,形象地表现出了白云升腾的样子。③“停车坐爱枫林晚”意思是停下马车是因为喜爱深秋枫林的晚景。“坐”的意思是因为。

(4)考查了扩展写话。“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”意思是:停下来欣赏这枫林的景色,那火红的枫叶比江南二月的花还要红。

(5)考查诗歌理解和默写。①《山行》一诗总体基调清新明快,这首诗表达了诗人喜爱枫叶.赞美秋天的感情。②出自叶绍翁的《夜书所见》。③出自苏轼《赠刘景文》。

故答案为:

(1)远上寒山石径斜;

停车坐爱枫林晚;

(2)唐 杜牧 霜叶 枫林;

(3)①倾斜;

②产生,生出;

③因为;

(4)那火红的枫叶比江南二月的花还要红。

(5)①赞美;

②萧萧梧叶送寒声 江上秋风动客情;

③一年好景君须记 最是橙黄橘绿时。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

5.秋月照山水。

【材料一】

《赠刘景文》

荷尽已无擎雨盖 , 菊残犹有傲霜枝 。

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

【材料二】

《秋月》

清溪流过碧山头,空水澄鲜一色秋。

隔断红尘三十里,白云红叶两悠悠。

【注释】空水:指夜空和溪中的流水。澄鲜:明净、清新的样子。红尘:指人世间。悠悠:悠闲自在的样子。

(1)把【材料一】中的诗句补充完整。

(2)读【材料一】中画“ ”的两句诗,你想到了怎样的画面?请写下来。

(3)【材料二】中的“红叶”是秋天的象征。看到“红叶”我想起了《山行》中“停车坐爱枫林晚, 霜叶红于二月花 ”这句古诗。

【考点】古诗词;诗歌翻译;古诗文默写.

【答案】(1)荷尽已无擎雨盖 菊残犹有傲霜枝;

(2)一幅硕果累累,丰收的画面。

(3)霜叶红于二月花。

【分析】材料一《赠刘景文》是宋代诗人苏轼写给好友刘景文的一首诗。诗中描写了秋冬之交的景象,表达了对朋友的勉励和祝福。

材料二《秋月》是宋代诗人程颢所作的一首诗,诗人借助于秋月下的小溪描写抒写了超脱尘世、闲适自在的情趣,流露了追求光明磊落的思想情怀。诗歌大意如下:清澈的溪水在宁静的月色下缓缓流过碧绿的山头,透澈而高远的天空与溪水交织秋日散发出澄澈的色彩。宁静的山林之中莺啼燕啭似离那凡间尘世十分遥远,只有柔软而洁白的云朵和满山的红叶与皎洁的月光一起飘逸悠悠。

【解答】(1)考查古诗文默写。全文是:荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

(2)考查诗歌翻译。“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。”解释:一年中最好的光景你一定要记住,那就是橙子金黄、橘子青绿的秋末冬初的时节啊。橙黄橘绿时:指橙子发黄、橘子将黄犹绿的时候,指农历秋末冬初。此句写秋天正是收获的季节,秋天正是硕果累累,丰收的季节。故展现出一幅硕果累累,丰收的画面。

(3)考查古诗文默写。出自唐代杜牧的《山行》。

故答案为:

(1)荷尽已无擎雨盖 菊残犹有傲霜枝;

(2)一幅硕果累累,丰收的画面。

(3)霜叶红于二月花。

【点评】做此类题目,要结合题目要求对各题作出回答,作答完题目要认真仔细地进行检查,做到书写认真,回答正确。

6.阅读诗词。

秋词

[唐]刘禹锡

自古逢秋悲寂寥(liáo),我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄(xiāo)。

(1)理解词语。

①“悲寂寥”的意思是 A 。

A.悲叹萧条

B.人烟稀少

C.阴暗荒凉

②“碧霄”的意思是 C 。

A.夜宵

B.碧绿的湖水

C.蓝天

(2)对“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”理解有误的一项是 C

A.这两句诗展现的是秋高气爽、万里晴空、白云飘浮的开阔景象。

B.描绘了晴空中排云而上的白鹤形象,抒发了诗人豪迈乐观的情怀。

C.万里晴空,一群鹤排成一排凌云飞起,就引发“我”的诗兴到了蓝天上了。

(3)本诗表达了诗人怎样的思想感情? D

A.表达了诗人孤苦无依的悲伤之情。

B.表达了诗人对家乡亲人的思念之情。

C.表达了诗人对前途无法估计的迷茫之情。

D.表达了诗人乐观豪迈、锐意进取的人生态度。

【考点】写景咏物;诗歌词句理解;诗歌情感主旨.

【答案】(1)①A;

②C;

(2)C;

(3)D。

【分析】译文:

自古以来,人们每逢秋天就都悲叹寂寞凄凉,我却说秋天要胜过春天。秋天晴朗的天空中一只仙鹤推开云层,一飞冲天,我的诗兴也随它到了碧蓝的天空。

【解答】(1)考查了对诗歌词句的理解。结合注释进一步理解古诗。

(2)本题考查了学生对于古诗意境及其中重点句子的赏析。A、B正确。C.有误,应为“一只鹤”而不是“一群鹤”。故选:C。

(3)本题考查了学生对于古诗思想感情的理解。这首写秋的诗却爽朗明快,表现了诗人积极乐观的心境。前两句是议论,直接表达了秋日胜春朝的看法。后两句晴空中排云而上的白鹤形象,把诗人的豪迈乐观之情抒发得淋漓尽致。故选:D。

故答案为:

(1)①A;

②C;

(2)C;

(3)D。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

7.课内阅读。

夜书所见

[宋]叶绍翁

萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

(1)题目中“书”的意思是 写 ,“夜书所见”的意思是 夜晚写下自己所看见的 。

(2)“挑”有两个读音,在诗中读 tiǎo ,意思是 用细长的物件逗引 。

(3)诗人在夜里见到了什么?用“______”画出相关诗句。

(4)“江上秋风动客情”中的“客”指的是 ③ (①被邀请到家的客人②游客③漂泊在外的人),“动客情”的“情”表达了诗人 ② (①喜爱秋天②思念家乡)之情。(填序号)

【考点】写景咏物;多音字;诗歌词句理解;诗歌情感主旨.

【答案】(1)写 夜晚写下自己所看见的;

(2)tiǎo 用细长的物件逗引;

(3)知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

(4)③②。

【分析】《夜书所见》参考译文:

瑟瑟的秋风吹动梧桐树叶,送来阵阵寒意,江上秋风吹来不禁思念起自己的家乡。忽然看到远处篱笆下的一点灯火,料想是孩子们在捉蟋蟀。

【解答】(1)考查了字词理解。《夜书所见》是叶绍翁的诗,题目意思是:夜晚写下自己所看见的,书:写。

(2)考查多音字、诗歌词句理解。知有儿童挑促织:料想是孩子们在捉蟋蟀。挑:[tiāo]①担。②选择。③挑剔。④扁担和它两端挂着的东西。⑤用于成挑的东西。[tiǎo]用细长的东西的一头把东西举起或弄起。②挑动。③一种刺绣方法。“挑”在文中的读音是“tiǎo”,意思是“用细长的物件逗引”。

(3)本题考查了提取信息。从“知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明”可知答案。

(4)本题考查了学生对于诗句的理解。“江上秋风动客情”意思是江上秋风吹来不禁思念起自己的家乡。由此可知,中的“客”指的是漂泊在外的人。“动客情”的“情”表达了诗人思念家乡之情。

故答案为:

(1)写 夜晚写下自己所看见的;

(2)tiǎo 用细长的物件逗引;

(3)知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

(4)③②。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

8.(1)给《咏鹅》中的诗句排排序。

③ 白毛浮绿水

① 鹅,鹅,鹅

② 曲项向天歌

④ 红掌拨清波

(2)看图,回答问题。

“曲项向天歌”写的是鹅的 ① 部位,“红掌拨清波”写的是鹅的 ② 部位。

【考点】写景咏物;衔接排序;诗歌词句理解.

【答案】(1)③①②④;

(2)①②。

【分析】这首诗描绘了鹅的优雅姿态和自然之美。诗人通过“曲项向天歌”和“红掌拨清波”生动地展现了鹅在水中游动的形象,表达出活泼的情感和对生命的赞美。运用简洁的语言营造出了一幅动静相宜的画面。

【解答】(1)本题考查衔接排序。诗词出自骆宾王的《咏鹅》,结合自己对古诗的熟知情况作答即可。

(2)本题考查诗歌词句理解。“曲项向天歌”写的是鹅的颈部,“红掌拨清波”写的是鹅的红掌。故分别选:①、②。

故答案为:

(1)③①②④;

(2)①②。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

9.阅读下列材料,答题。

【材料一】

《所见》(清 袁枚)

牧童骑黄牛,歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉, 忽然闭口立。

【材料二】

《牧童》(唐 吕岩)

草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

【注释】横野:辽阔的原野。弄:逗弄,玩弄。蓑衣:用草或棕毛编织成的,披在身上的防雨用具,用来遮风挡雨。卧月明:躺着观看明亮的月亮。

(1)把材料一的古诗补充完整。

(2)材料一和材料二都是描写牧童的古诗,但诗中两个牧童的形象特点是不同的:材料一中的牧童 D ,材料二中的牧童 B 。

A.顽皮固执

B.安然自在

C.多疑狡猾

D.天真烂漫

(3)想象一下,材料二第一、二句描写了怎样的画面?想好了写下来。

我仿佛看到了夜晚,凉风习习。无垠的草原,静谧的夜空下,时时飘来隐约的笛声,若有若无。躺在草地上,牧童数着星星,恬然睡去。

【考点】写景咏物;扩展写话;古诗文默写;诗歌形象意境.

【答案】(1)忽然闭口立;

(2)DB;

(3)我仿佛看到了夜晚,凉风习习。无垠的草原,静谧的夜空下,时时飘来隐约的笛声,若有若无。躺在草地上,牧童数着星星,恬然睡去。

【分析】参考译文:

材料一:

牧童骑在黄牛背上,嘹亮的歌声在林中回荡。忽然想要捕捉树上鸣叫的知了,就马上停止唱歌,一声不响地站立在树旁。

材料二:

辽阔的草原像被铺在地上一样,四处都是草地。晚风中隐约传来牧童断断续续悠扬的笛声。

牧童放牧归来,在吃饱晚饭后的晚霞时分。他连蓑衣都没脱,就躺在草地上看天空中的圆月。

【解答】(1)考查古诗文默写,结合背诵和记忆即可解答。

(2)考查赏析诗歌中的人物形象。《所见》这首诗的第一句平平而起,不着痕迹。第二句调子突然高昂,旋律突然加快,从而形成一个高潮。一二句描写了小牧童的天真活泼、悠然自得的可爱模样和他的愉快心情,“骑”字直接写出了牧童的姿势,“振”字则间接点出他的心情。通过“骑”和“振”两个动词,把牧童那种悠闲自在、无忧无虑的心情和盘托了出来。结合材料二诗歌内容,牧童放牧归来,在吃饱晚饭后的晚霞时分。他连蓑衣都没脱,就躺在草地上看天空中的圆月。《牧童》这首诗塑造了一个远离喧嚣、安然自乐的儿童形象。故选DB。

(3)考查扩展写话。结合材料二的一二句:结合“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声”的意思,我仿佛看到了夜晚,凉风习习。无垠的草原,静谧的夜空下,时时飘来隐约的笛声,若有若无。躺在草地上,牧童数着星星,恬然睡去。

故答案为:

(1)忽然闭口立;

(2)DB;

(3)我仿佛看到了夜晚,凉风习习。无垠的草原,静谧的夜空下,时时飘来隐约的笛声,若有若无。躺在草地上,牧童数着星星,恬然睡去。

【点评】如何鉴赏诗歌:一要知人论世。读懂一首诗,首先要了解诗歌产生的时代背景、作家的生平经历和创作风格。二要把握形象。诗是通过鲜明生动的艺术形象来反映生活抒发感情,阅读、鉴赏诗歌就要通过认真分析、品味,理解和把握这种形象。三要理解情感。感情是诗歌的生命和灵魂,只有很好地体会诗人在诗中的感情和基调,才能准确理解诗歌的主旨。

10.品读古诗,完成下列练习。

山行

远上寒山石径斜 ,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚, 霜叶红于二月花 。

(1)请把古诗补充完整。

(2)下列诗句描写的季节与这首诗描写的季节相同的是 D (填序号)

A.意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

B.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

C.墙角数枝梅,凌寒独自开。

D.荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

(3)诗文最后一句中,不可能出现的景色是 B

A.红叶满山

B.雪花飘飘

C.大雁南飞

(4)一边读,一边想象画面是我们读古诗常用的方法。读古诗的后两句,你眼前出现了怎样的画面?请用自己的话写一写。

原本跑得飞快的马车渐渐地停了下来,诗人在马车内静静地欣赏着深秋枫林的晚景,被秋霜染过的枫叶,红得似火,竟比那二月春花还要艳丽。

(5)描写秋天的四字词语很多。请再写出2个描写秋天的四字词语。

金桂飘香 、 秋风习习

【考点】写景咏物;扩展写话;词语仿写;古诗文默写;诗歌词句理解.

【答案】(1)远上寒山石径斜 霜叶红于二月花;

(2)D;

(3)B;

(4)原本跑得飞快的马车渐渐地停了下来,诗人在马车内静静地欣赏着深秋枫林的晚景,被秋霜染过的枫叶,红得似火,竟比那二月春花还要艳丽。

(5)金桂飘香 秋风习习。

【分析】《山行》参考译文:

深秋时节,沿着远处的石子铺成的倾斜小路上山,在那生出白云的地方居然还有几户人家。停下马车是因为喜爱深秋枫林的晚景,经过深秋寒霜的枫叶,比二月的春花还要红。

【解答】(1)考查古诗文默写。出自唐代杜牧的《山行》,全诗为:远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

(2)考查诗歌词句理解。《山行》描绘的是秋之色,展现出一幅动人的山林秋色图。A.“意欲捕鸣蝉,忽然闭口立”出自清代袁枚的《所见》,意思:牧童大概是想要捕捉那正在鸣叫的蝉,突然停止了行走,不再高声歌唱了。描写的夏季小牧童眼望鸣蝉的画面。

B.“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”出自宋代杨万里的《晓出净慈寺送林子方》,意思:密密层层的荷叶铺展开去,一片无边无际的青翠碧绿,像与天相接,阳光下的荷花分外鲜艳娇红。描绘了夏季西湖荷花盛开的美景。

C.“墙角数枝梅,凌寒独自开”出自宋代王安石的《梅花》,意思:墙角有几枝梅花,正冒着严寒独自盛开。此句描写冬季墙角梅花不惧严寒、傲然独放的情态。

D.“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝”出自宋代苏轼的《赠刘景文》,意思:荷花凋谢连那擎雨的荷叶也枯萎了,只有那开败了菊花的花枝还傲寒斗霜。此句抓住“荷尽”“菊残”描绘出秋末冬初的萧瑟景象。

结合释义可知,与《山行》描写的季节相同的诗句是“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝”。故选D。

(3)考查诗歌词句理解。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花:停下马车是因为喜爱深秋枫林的晚景,枫叶秋霜染过,艳比二月春花。此句描绘了一幅动人的山林秋色图,秋天的山林也呈现一种热烈的、生机勃勃的景象。

A.红叶满山:形容秋季大自然中红叶覆盖整个山谷或山脉的景象。描写的季节是秋季。

B.雪花飘飘:轻盈的雪花从天空中缓缓飘落。描写的季节是冬季。

C.大雁南飞:每到秋天,北方的严寒气候不再适合大雁生存,大雁便会飞往温暖的南方。描写的季节是秋季。

结合释义可知,诗文最后一句中,不可能出现的景色是“雪花飘飘”,故选B。

(4)考查诗歌词句理解、扩展写话。结合释义并运用恰当的修辞手法,写出自己眼前出现的画面。示例:原本跑得飞快的马车渐渐地停了下来,诗人在马车内静静地欣赏着深秋枫林的晚景,被秋霜染过的枫叶,红得似火,竟比那二月春花还要艳丽。

(5)考查四字词语及叠词。秋天的四字词语有“金桂飘香、秋风习习、果实累累、秋高气爽、五谷丰登、秋色宜人、秋风萧瑟”等。

故答案为:

(1)远上寒山石径斜 霜叶红于二月花;

(2)D;

(3)B;

(4)原本跑得飞快的马车渐渐地停了下来,诗人在马车内静静地欣赏着深秋枫林的晚景,被秋霜染过的枫叶,红得似火,竟比那二月春花还要艳丽。

(5)金桂飘香 秋风习习。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

11.阅读《初秋》,完成下列各题。

初 秋

[唐]孟浩然

不觉①初秋②夜渐长,清风③习习④重⑤凄凉⑥。

炎炎暑退茅斋⑦静,阶下丛莎⑧有露光⑨。

(选自《唐诗三百首》)

【注释】

①不觉:不知不觉。②初秋:立秋左右。③清风:清凉的风。④习习:微风吹的样子⑤重:再次。⑥凄凉:此处指凉爽之意。⑦茅斋:茅草盖的房子。⑧莎:多年生草本植物。⑨露光:指露水珠。

(1)这首诗描写的季节是哪一项? C

A.春

B.夏

C.秋

D.冬

(2)诗人感受到当时的气温是哪一项? A

A.凉爽

B.炎热

C.温暖

D.寒冷

(3)诗中没有写到的景物是哪一项? B

A.露珠

B.沙滩

C.草丛

D.房子

(4)课外,你还积累了哪些写景的诗句,请写出你最喜欢的两句。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

(5)结合注释,用自己的话说说“不觉初秋夜渐长,清风习习重凄凉。”的意思并写下来。

不知不觉就立秋了,夜也渐渐长了。清凉的风缓缓地吹着,又感到凉爽了。

【考点】写景咏物;诗歌翻译;诗歌内容概括;诗歌形象意境;积累拓展.

【答案】(1)C;

(2)A;

(3)B;

(4)山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

(5)不知不觉就立秋了,夜也渐渐长了。清凉的风缓缓地吹着,又感到凉爽了。

【分析】译文:不知不觉就立秋了,夜也渐渐长了。清凉的风缓缓地吹着,又感到凉爽了。酷热的夏天热气终于消退,房子里也安静了。台阶下的草丛也有了点点露水珠。

【解答】(1)考查学生对诗歌内容的理解。由“不觉初秋夜渐长”可知,这句诗的意思是不知不觉就立秋了,夜也渐渐长了。从中可以看出这首诗描写的季节是秋季。

(2)考查学生对诗歌内容的理解。结合时诗句“清风习习重凄凉”可知,这句诗的意思是清凉的风缓缓地吹着,又感到凉爽了。故诗人感受到当时的气温是凉爽。

(3)考查学生对诗歌内容的理解。诗中没有写到的景物是:沙滩。

(4)考查学生的课外古诗积累。学生结合课下积累回答即可。即:山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

(5)考查学生对诗句的理解。“不觉初秋夜渐长,清风习习重凄凉”的意思是不知不觉就立秋了,夜也渐渐长了。清凉的风缓缓地吹着,又感到凉爽了。

故答案为:

(1)C;

(2)A;

(3)B;

(4)山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

(5)不知不觉就立秋了,夜也渐渐长了。清凉的风缓缓地吹着,又感到凉爽了。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

12.古诗文阅读。

劝学

[唐]颜真卿

三更灯火五更鸡①,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

[注释]①五更鸡:天快亮时,鸡啼叫。

(1)读了这首诗,我明白了 珍惜时间 的道理。

(2)临近期末考试,小明还是贪玩,上课不专心听讲,也不认真完成作业,如果你是他的同学,你会用《劝学》里的哪句诗来劝他? 黑发不知勤学早,白首方悔读书迟 。

(3)解释诗中字的意思。

方: 才。

【考点】其它类别诗歌;名言警句;诗歌词句理解;诗歌情感主旨.

【答案】(1)珍惜时间;

(2)黑发不知勤学早,白首方悔读书迟;

(3)才。

【分析】译文:每天三更半夜到鸡啼叫的时候,是男孩子们读书的最好时间。少年不知道早起勤奋学习,到老了才后悔读书少就太迟了。

【解答】(1)考查诗歌情感主旨。第一句用客观现象写时间早,引出第二句学习要勤奋,要早起。“正是男儿读书时”为第一句作补充,表达了年少学习时应该珍惜时间,不分昼夜学习,通过努力学习才能报家报国,建功立业。表达了珍惜时间的道理。

(2)考查名言警句。“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。”写的是年轻的时候不好好学习到了年纪大了,再想要学习 也晚了。通过对比的手法,突出读书学习要趁早,不要到了老了后悔了才去学习。所以这一句恰当。

(3)考查诗歌词句理解。白首方悔读书迟:珍惜时间,勤奋学习,不要到老时才后悔。方:才。

故答案为:

(1)珍惜时间;

(2)黑发不知勤学早,白首方悔读书迟;

(3)才。

【点评】平时要多阅读,提高分析问题的能力。

13.阅读

追随李白

本学期我们学了李白的两首古诗,一首是《早发白帝城》,另一首是《望天门山》。

(1)补全诗句。

①朝辞白帝彩云间, 千里江陵一日还 。

② 天门中断楚江开 ,碧水东流至此回。

(2)理解古诗。

①《早发白帝城》中提到了两个地名,分别是 白帝城 和 江陵 。其中诗句“ 轻舟已过万重山 ”烘托了诗人愉快的心情,“ 千里江陵一日还 ”夸张地写出了船行的速度之快。

②《望天门山》中,“ 两岸青山相对出 , 孤帆一片日边来 ”,这两句静中有动,描绘了一幅壮观的图景。

【考点】写景咏物;古诗文默写;诗歌词句理解.

【答案】(1)①千里江陵一日还;

②天门中断楚江开;

(2)①白帝城 江陵 轻舟已过万重山 千里江陵一日还;

②两岸青山相对出 孤帆一片日边来。

【分析】本题是关于李白《早发白帝城》和《望天门山》的相关内容的考查。《早发白帝城》这首诗把诗人遇赦后愉快的心情和江山的壮丽多姿、顺水行舟的流畅轻快融为一体,运用夸张和奇想,写得流丽飘逸,惊世骇俗,又不假雕琢,随心所欲,自然天成。《望天门山》描写了诗人舟行江中顺流而下远望天门山的情景。

【解答】(1)考查了古诗文默写。①出自唐代李白的《早发白帝城》;②出自唐代李白的《望天门山》。

(2)①《早发白帝城》全诗:朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。译文:早晨我告别高入云霄的白帝城,江陵远在千里船行只一日行程。两岸猿声还在耳边不停地啼叫,不知不觉轻舟已穿过万重山峰。根据“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”可知,《早发白帝城》中提到了的两个地名分别是白帝城和江陵。“轻舟已过万重山”表达了诗人心情的愉快。诗人身在这如脱弦之箭、顺流直下的船上,感到十分畅快和兴奋。“千里江陵一日”描摹自白帝至江陵一段长江,水急流速,舟行若飞的情况,运用了夸张的修辞手法,写出了船行的速度之快。

②《望天门山》以动写静的句子:两岸青山相对出,孤帆一片日边来。这两句描绘出从两岸青山夹缝中望过去的远景,显示了一种动态美,全诗通过对天门山景象的描述,赞美了大自然的神奇壮丽。

故答案为:

(1)①千里江陵一日还;

②天门中断楚江开;

(2)①白帝城 江陵 轻舟已过万重山 千里江陵一日还;

②两岸青山相对出 孤帆一片日边来。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

14.阅读古诗,完成练习。

山中 【唐】王维 荆溪白石出, 天寒红叶稀。 山路元无雨, 空翠湿人衣。 秋风引 【唐】刘禹锡 何处秋风至? 萧萧送雁群。 朝来入庭树, 孤客最先闻。

(1)第一首古诗是 唐 朝诗人 王维 写的,第二首古诗是 唐 朝诗人 刘禹锡 写的。

(2)第一首诗中的“红叶”一词让我们想到 杜牧 (谁?)的诗《山行》中的 霜叶 。第二首诗中“萧萧”指的是 风声 ,叶绍翁写的《 夜书所见 》中 萧萧梧叶送寒声 一句也有“萧萧”这个词。

【考点】羁旅思乡;作家及其作品;诗歌词句理解;积累拓展.

【答案】(1)唐 王维 唐 刘禹锡;

(2)杜牧 霜叶 风声 夜书所见 萧萧梧叶送寒声。

【分析】译文:

荆溪潺湲流过露出磷磷白石,天气变得寒冷红叶也变得稀稀落落。山间小路上本来没有下雨,但苍翠的山色却浓得仿佛要润湿人的衣裳。

译文:

秋风是从哪里吹来?萧萧落叶声中送来了一群群大雁。早晨秋风撩动庭中的树木,独自漂泊他乡的人最先听到了秋声。

【解答】(1)考查了文学常识。根据所给古诗可知答案。

(2)考查了思维拓展。第一首诗中的“红叶”一词让我们想到杜牧的诗《山行》中的“霜叶红于二月花”的“霜叶”。第二首诗中“萧萧”指的是风声,叶绍翁写的《夜书所见》中“萧萧梧叶送寒声”一句也有“萧萧”这个词。

故答案为:

(1)唐 王维 唐 刘禹锡;

(2)杜牧 霜叶 风声 夜书所见 萧萧梧叶送寒声。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

15.

饮湖上初晴后雨

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

(1)本诗作者是北宋苏轼,下列对苏轼的表述中有误的一项是 D

A.苏轼号东坡居士,世称苏东坡。

B.苏轼在诗、词、文、书、画等方面取得很高成就。

C.苏轼与韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”。

D.我们还学过苏轼的诗《所见》《赠刘景文》。

(2)下列对古诗理解有误的一项是 C

A.第一句诗中“潋滟”读作 liàn yàn,写出了西湖晴天时波光闪动的样子。

B.第二句诗中“空蒙”的意思是迷茫缥缈的样子,勾勒出西湖雨天时周围群山朦胧的景象。

C.“西子”即西施,是战国时楚国的美女。将西湖比作西施,表达出对西湖美景的喜爱之情。

D.最后一句诗“淡妆浓抹总相宜”,表达出西湖的景色不论晴天或是阴雨,都十分美丽动人。

(3)下列诗句中同样歌咏西湖的诗句是 D

A.湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

B.荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

C.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

D.日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

【考点】写景咏物;汉字读音;文学常识;诗歌词句理解.

【答案】(1)D;

(2)C;

(3)D。

【分析】译文:在灿烂的阳光照耀下,西湖水微波粼粼,波光艳丽,看起来很美;雨天时,在雨幕的笼罩下,西湖周围的群山迷迷茫茫,若有若无,也显得非常奇妙。若把西湖比作美人西施,淡妆浓抹都是那么得十分适宜。

【解答】(1)考查学生的文学常识。ABC表述正确,D表述错误,《夜书所见》是宋代叶绍翁的诗。

(2)考查学生对诗歌内容的理解。ABD表述正确,C表述错误,“西子”即西施,是春秋时越国的美女。将西湖比作西施,表达出对西湖美景的喜爱之情。

(3)考查学生对诗句的理解。“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”这句诗是描写江南美景的,并非是歌咏西湖的。故D表述错误。

故答案为:

(1)D;

(2)C;

(3)D。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

16.阅读古诗,完成练习。

元日

【宋】王安石

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。

除夜作

【唐】高适

旅馆寒灯独不眠,

客心何事转凄然?

故乡今夜思千里,

霜鬓明朝又一年。

【注释】①客心:自己的心事。②霜鬓:白色的鬓发。也作“愁鬓”。

(1)《元日》描写的传统节日是 春节 ,这个节日是农历的 正月初一 。

《除夜作》是诗人在 除夕 (节日)的夜晚写下的。

(2)《元日》一诗主要写了 放爆竹 , 饮屠苏酒 和换桃符的节日习俗。现在,人们过年不再换桃符了,而是 贴春联 。

(3)写《除夜作》这首诗时,诗人正处于 B 。

A.故乡家里

B.异乡旅馆

C.故乡旅馆

(4)《元日》一诗的最后两句描写了怎样的节日情景?用自己的话写一写。

(5)我们从《元日》中可以感受到 喜庆欢乐 的节日气氛,从《除夜作》中感受到的气氛则是 孤独凄凉 的,这是因为诗人作诗时的处境与心境纵然不同。

【考点】羁旅思乡;节日风俗;诗歌词句理解;诗歌内容概括.

【答案】(1)春节 正月初一 除夕;

(2)放爆竹 饮屠苏酒 贴春联;

(3)B;

(4)太阳初升,天色渐渐亮了起来,温暖的阳光照耀着千家万户。人们早早起来,将自己家门上挂的旧桃符取下来,换上新的桃符,祈求新的一年平平安安。

(5)喜庆欢乐 孤独凄凉。

【分析】《元日》译文:

爆竹声中旧的一年已经过去,迎着和暖的春风开怀畅饮屠苏酒。初升的太阳照耀着千家万户,都把旧的科欢联桃符取下换上新的桃符。

《除夜作》译文:

旅馆里透血着凄冷的灯光,映照着那孤故更情导沿马袁静这负跑独的迟迟不能入眠的客人。这孤独的旅人是为了什么事情而倍感凄然呢?故乡的人今夜一定在思念远在千里之外的我;我的鬓发已经变得斑白,到了明天又新增一岁。

【解答】(1)考查了节日风俗。从“爆竹声中一岁除”可知,《元日》描写的传统节日是春节,这个节日是农历的正月初一。从“霜鬓明朝又一年”可知,《除夜作》是诗人在除夕的夜晚写下的。

(2)考查了对诗歌内容的理解。从“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”“总把新桃换旧符”可知,《元日》一诗主要写了放爆竹、饮屠苏酒、和换桃符的节日习俗。现在,人们过年不再换桃符了,而是贴春联。

(3)此题考查的是对古诗的理解。根据“旅馆寒灯独不眠”和“故乡今夜思千里”这两句诗可以知道,诗人写这首诗时应该是在异乡的旅馆里。故选:B。

(4)考查对诗句的理解。“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”写了太阳初升,天色渐渐亮了起来,温暖的阳光照耀着千家万户。人们早早起来,将自己家门上挂的旧桃符取下来,换上新的桃符,祈求新的一年平平安安。

(5)此题考查的是对古诗的理解。《元日》描写的是春节时人们放爆竹、饮屠苏酒、换桃符的场景,体现了喜庆欢乐的节日气氛;而在《除夜作》中,诗人在除夕之夜独居异乡旅馆,既心事满怀又思念家乡,让人感受到一种孤独凄凉的气氛。

故答案为:

(1)春节 正月初一 除夕;

(2)放爆竹 饮屠苏酒 贴春联;

(3)B;

(4)太阳初升,天色渐渐亮了起来,温暖的阳光照耀着千家万户。人们早早起来,将自己家门上挂的旧桃符取下来,换上新的桃符,祈求新的一年平平安安。

(5)喜庆欢乐 孤独凄凉。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

17.联系上下文理解,再填空。

夜书所见

[宋]叶绍翁

萧萧①梧叶送寒声,

江上秋风动客情。

知有儿童挑②促织③,

夜深篱落④一灯明。

注释:

①[萧萧]这里形容风吹梧桐叶发出的声音。

②[挑]用细长的东西拨弄。

③[促织]蟋蟀,也叫蛐蛐。

④[篱落]篱笆。

(1)古诗《夜书所见》的作者是 宋 朝的 叶绍翁 ,诗的内容写的时间是 秋 季的一个晚上,当时作者听到秋风吹动 梧桐树 发出的声音,感受到从江面上吹来的 秋风 寒冷,就想起家乡和家乡的亲人了。

(2)我知道诗句中“ 促织 ”的意思是蟋蟀,“ 篱落 ”的意思是篱笆,“ 客情 ”的意思是指旅客思乡之情。

(3)我猜到“ 知有儿童挑促织 , 夜深篱落一灯明 ”这句诗句的意思是写作者想到自己家乡的孩子在这夜深人静的时候可能还没睡觉,还挑着夜灯在兴致勃勃地斗蟋蟀玩呢。

【考点】写景咏物;作家及其作品;诗歌内容概括.

【答案】见试题解答内容

【分析】《夜书所见》是南宋诗人叶绍翁所作的七言古诗。诗一二两句写景,借落叶飘飞、秋风瑟瑟、寒气袭人烘托游子漂泊流浪、孤单寂寞的凄凉之感。三四两句写儿童夜捉蟋蟀,兴致高昂,巧妙地反衬悲情,更显客居他乡的孤寂无奈。

参考译文:

萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意,客游在外的游子不禁思念起自己的家乡。忽然看到远处篱笆下的灯火,料想是孩子们在捉蟋蟀。

【解答】(1)考查了作家及其作品、诗歌内容理解。《夜书所见》是宋朝诗人叶绍翁所作的七言古诗。诗的内容写的时间是秋季的一个晚上,江上的秋风吹过来,梧桐树沙沙作响,使人感受到了寒意。秋风的声音,最能触动在外的人的思乡之情。

(2)考查对诗中字词的理解。结合译文和注释可知,促织:蟋蟀,也叫蛐蛐。篱落:篱笆。客情:旅客思乡之情。

(3)考查诗歌翻译。“知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明”这句诗句的意思是写作者想到自己家乡的孩子在这夜深人静的时候可能还没睡觉,还挑着夜灯在兴致勃勃地斗蟋蟀玩呢。

故答案为:

(1)宋 叶绍翁 秋 梧桐树 秋风;

(2)促织 篱落 客情;

(3)知有儿童挑促织 夜深篱落一灯明。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

期末专项培优 古诗文阅读

1.妙妙请你参加“古诗大擂台”,按要求完成题目。

山行

【唐】杜牧

远上寒山石径斜, 。

,霜叶红于二月花。

(1)补全诗句。

(2)下列字词意思不正确的一项是 。

A.寒山:寒冷的山

B.斜:山路弯弯曲曲

C.山行:在山中行走

(3)这首诗描写了秋天的景色。我还知道:叶绍翁的《夜书所见》中写秋夜儿童活动的诗句是“ , 。”苏轼在《赠刘景文》中用诗句“ , 。”告诉我们一年之中秋天的风景最美。

2.古诗阅读。

望天门山

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

(1)这首诗是 代诗人 写的,我还学过他的《 》一诗。

(2)下列图片与本诗中描绘的画面最接近的一项是

A.

B.

C.

3.奇奇看到稻田边骑水牛的孩童,不禁想起书中的古诗《所见》来,你能帮他完成下面的题目吗?

所见

牧童骑 ,( )

歌声振林樾。( )

意欲捕鸣蝉,( )

忽然 。( )

(1)先把古诗补充完整。

(2)这首诗是清代诗人 写的,诗中的牧童是个 的孩子。

(3)加点的“林樾”很有新鲜感,可以从“樾”字的偏旁推测它的意思和 有关。

(4)想象诗句描绘的情景,把选项填在句后括号里。

4.

山行

,白云生处有人家。

,霜叶红于二月花。

(1)请你把古诗补充完整。

(2)这首诗的作者是 代的 ,从诗中“ ”“ ”等景物中可以看出诗中描写的是秋天的景色。

(3)我们可以用多种方法理解古诗的意思。

①“斜”的字面意思是“歪斜,不正”,结合生活实际可知,它在诗句中是指山间小路 。

②“生”的意思是 ,形象地表现出白云升腾的样子。

③结合注释可以知道,“坐”的意思是 。

(4)读古诗,想象一下诗人停下车后看到了怎样的景色?

(5)读古诗词,我们不仅能感受到清冷与静谧,还能透过诗句体会古人内心深处的思考与人生哲理。

①《山行》一诗总体基调清新明快,表达了诗人对秋天的 之情。

②萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意,漂泊在外的叶绍翁不禁思念起自己的家乡,这正是《夜书所见》中的“ , ”。

③虽然秋天有“荷尽”“菊残”的萧瑟,但苏轼仍用“ , ”勉励好友刘景文要乐观向上,不要意志消沉。

5.秋月照山水。

【材料一】

《赠刘景文》

, 。

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

【材料二】

《秋月》

清溪流过碧山头,空水澄鲜一色秋。

隔断红尘三十里,白云红叶两悠悠。

【注释】空水:指夜空和溪中的流水。澄鲜:明净、清新的样子。红尘:指人世间。悠悠:悠闲自在的样子。

(1)把【材料一】中的诗句补充完整。

(2)读【材料一】中画“ ”的两句诗,你想到了怎样的画面?请写下来。

(3)【材料二】中的“红叶”是秋天的象征。看到“红叶”我想起了《山行》中“停车坐爱枫林晚, ”这句古诗。

6.阅读诗词。

秋词

[唐]刘禹锡

自古逢秋悲寂寥(liáo),我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄(xiāo)。

(1)理解词语。

①“悲寂寥”的意思是 。

A.悲叹萧条

B.人烟稀少

C.阴暗荒凉

②“碧霄”的意思是 。

A.夜宵

B.碧绿的湖水

C.蓝天

(2)对“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”理解有误的一项是

A.这两句诗展现的是秋高气爽、万里晴空、白云飘浮的开阔景象。

B.描绘了晴空中排云而上的白鹤形象,抒发了诗人豪迈乐观的情怀。

C.万里晴空,一群鹤排成一排凌云飞起,就引发“我”的诗兴到了蓝天上了。

(3)本诗表达了诗人怎样的思想感情?

A.表达了诗人孤苦无依的悲伤之情。

B.表达了诗人对家乡亲人的思念之情。

C.表达了诗人对前途无法估计的迷茫之情。

D.表达了诗人乐观豪迈、锐意进取的人生态度。

7.课内阅读。

夜书所见

[宋]叶绍翁

萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

(1)题目中“书”的意思是 ,“夜书所见”的意思是 。

(2)“挑”有两个读音,在诗中读 ,意思是 。

(3)诗人在夜里见到了什么?用“______”画出相关诗句。

(4)“江上秋风动客情”中的“客”指的是 (①被邀请到家的客人②游客③漂泊在外的人),“动客情”的“情”表达了诗人 (①喜爱秋天②思念家乡)之情。(填序号)

8.(1)给《咏鹅》中的诗句排排序。

白毛浮绿水

鹅,鹅,鹅

曲项向天歌

红掌拨清波

(2)看图,回答问题。

“曲项向天歌”写的是鹅的 部位,“红掌拨清波”写的是鹅的 部位。

9.阅读下列材料,答题。

【材料一】

《所见》(清 袁枚)

牧童骑黄牛,歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,

【材料二】

《牧童》(唐 吕岩)

草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

【注释】横野:辽阔的原野。弄:逗弄,玩弄。蓑衣:用草或棕毛编织成的,披在身上的防雨用具,用来遮风挡雨。卧月明:躺着观看明亮的月亮。

(1)把材料一的古诗补充完整。

(2)材料一和材料二都是描写牧童的古诗,但诗中两个牧童的形象特点是不同的:材料一中的牧童 ,材料二中的牧童 。

A.顽皮固执

B.安然自在

C.多疑狡猾

D.天真烂漫

(3)想象一下,材料二第一、二句描写了怎样的画面?想好了写下来。

10.品读古诗,完成下列练习。

山行

,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚, 。

(1)请把古诗补充完整。

(2)下列诗句描写的季节与这首诗描写的季节相同的是 (填序号)

A.意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

B.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

C.墙角数枝梅,凌寒独自开。

D.荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

(3)诗文最后一句中,不可能出现的景色是

A.红叶满山

B.雪花飘飘

C.大雁南飞

(4)一边读,一边想象画面是我们读古诗常用的方法。读古诗的后两句,你眼前出现了怎样的画面?请用自己的话写一写。

(5)描写秋天的四字词语很多。请再写出2个描写秋天的四字词语。

、

11.阅读《初秋》,完成下列各题。

初 秋

[唐]孟浩然

不觉①初秋②夜渐长,清风③习习④重⑤凄凉⑥。

炎炎暑退茅斋⑦静,阶下丛莎⑧有露光⑨。

(选自《唐诗三百首》)

【注释】

①不觉:不知不觉。②初秋:立秋左右。③清风:清凉的风。④习习:微风吹的样子⑤重:再次。⑥凄凉:此处指凉爽之意。⑦茅斋:茅草盖的房子。⑧莎:多年生草本植物。⑨露光:指露水珠。

(1)这首诗描写的季节是哪一项?

A.春

B.夏

C.秋

D.冬

(2)诗人感受到当时的气温是哪一项?

A.凉爽

B.炎热

C.温暖

D.寒冷

(3)诗中没有写到的景物是哪一项?

A.露珠

B.沙滩

C.草丛

D.房子

(4)课外,你还积累了哪些写景的诗句,请写出你最喜欢的两句。

(5)结合注释,用自己的话说说“不觉初秋夜渐长,清风习习重凄凉。”的意思并写下来。

12.古诗文阅读。

劝学

[唐]颜真卿

三更灯火五更鸡①,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

[注释]①五更鸡:天快亮时,鸡啼叫。

(1)读了这首诗,我明白了 的道理。

(2)临近期末考试,小明还是贪玩,上课不专心听讲,也不认真完成作业,如果你是他的同学,你会用《劝学》里的哪句诗来劝他? 。

(3)解释诗中字的意思。

方:

13.阅读

追随李白

本学期我们学了李白的两首古诗,一首是《早发白帝城》,另一首是《望天门山》。

(1)补全诗句。

①朝辞白帝彩云间, 。

② ,碧水东流至此回。

(2)理解古诗。

①《早发白帝城》中提到了两个地名,分别是 和 。其中诗句“ ”烘托了诗人愉快的心情,“ ”夸张地写出了船行的速度之快。

②《望天门山》中,“ , ”,这两句静中有动,描绘了一幅壮观的图景。

14.阅读古诗,完成练习。

山中 【唐】王维 荆溪白石出, 天寒红叶稀。 山路元无雨, 空翠湿人衣。 秋风引 【唐】刘禹锡 何处秋风至? 萧萧送雁群。 朝来入庭树, 孤客最先闻。

(1)第一首古诗是 朝诗人 写的,第二首古诗是 朝诗人 写的。

(2)第一首诗中的“红叶”一词让我们想到 (谁?)的诗《山行》中的 。第二首诗中“萧萧”指的是 ,叶绍翁写的《 》中 一句也有“萧萧”这个词。

15.

饮湖上初晴后雨

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

(1)本诗作者是北宋苏轼,下列对苏轼的表述中有误的一项是

A.苏轼号东坡居士,世称苏东坡。

B.苏轼在诗、词、文、书、画等方面取得很高成就。

C.苏轼与韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”。

D.我们还学过苏轼的诗《所见》《赠刘景文》。

(2)下列对古诗理解有误的一项是

A.第一句诗中“潋滟”读作 liàn yàn,写出了西湖晴天时波光闪动的样子。

B.第二句诗中“空蒙”的意思是迷茫缥缈的样子,勾勒出西湖雨天时周围群山朦胧的景象。

C.“西子”即西施,是战国时楚国的美女。将西湖比作西施,表达出对西湖美景的喜爱之情。

D.最后一句诗“淡妆浓抹总相宜”,表达出西湖的景色不论晴天或是阴雨,都十分美丽动人。

(3)下列诗句中同样歌咏西湖的诗句是

A.湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

B.荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

C.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

D.日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

16.阅读古诗,完成练习。

元日

【宋】王安石

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。

除夜作

【唐】高适

旅馆寒灯独不眠,

客心何事转凄然?

故乡今夜思千里,

霜鬓明朝又一年。

【注释】①客心:自己的心事。②霜鬓:白色的鬓发。也作“愁鬓”。

(1)《元日》描写的传统节日是 ,这个节日是农历的 。

《除夜作》是诗人在 (节日)的夜晚写下的。

(2)《元日》一诗主要写了 , 和换桃符的节日习俗。现在,人们过年不再换桃符了,而是 。

(3)写《除夜作》这首诗时,诗人正处于 。

A.故乡家里

B.异乡旅馆

C.故乡旅馆

(4)《元日》一诗的最后两句描写了怎样的节日情景?用自己的话写一写。

(5)我们从《元日》中可以感受到 的节日气氛,从《除夜作》中感受到的气氛则是 的,这是因为诗人作诗时的处境与心境纵然不同。

17.联系上下文理解,再填空。

夜书所见

[宋]叶绍翁

萧萧①梧叶送寒声,

江上秋风动客情。

知有儿童挑②促织③,

夜深篱落④一灯明。

注释:

①[萧萧]这里形容风吹梧桐叶发出的声音。

②[挑]用细长的东西拨弄。

③[促织]蟋蟀,也叫蛐蛐。

④[篱落]篱笆。

(1)古诗《夜书所见》的作者是 朝的 ,诗的内容写的时间是 季的一个晚上,当时作者听到秋风吹动 发出的声音,感受到从江面上吹来的 寒冷,就想起家乡和家乡的亲人了。

(2)我知道诗句中“ ”的意思是蟋蟀,“ ”的意思是篱笆,“ ”的意思是指旅客思乡之情。

(3)我猜到“ , ”这句诗句的意思是写作者想到自己家乡的孩子在这夜深人静的时候可能还没睡觉,还挑着夜灯在兴致勃勃地斗蟋蟀玩呢。

期末专项培优 古诗文阅读

参考答案与试题解析

1.妙妙请你参加“古诗大擂台”,按要求完成题目。

山行

【唐】杜牧

远上寒山石径斜, 白云生处有人家 。

停车坐爱枫林晚 ,霜叶红于二月花。

(1)补全诗句。

(2)下列字词意思不正确的一项是 A 。

A.寒山:寒冷的山

B.斜:山路弯弯曲曲

C.山行:在山中行走

(3)这首诗描写了秋天的景色。我还知道:叶绍翁的《夜书所见》中写秋夜儿童活动的诗句是“ 知有儿童挑促织 , 夜深篱落一灯明 。”苏轼在《赠刘景文》中用诗句“ 一年好景君须记 , 最是橙黄橘绿时 。”告诉我们一年之中秋天的风景最美。

【考点】写景咏物;古诗文默写;诗歌词句理解;积累拓展.

【答案】(1)白云生处有人家 停车坐爱枫林晚;

(2)A;

(3)知有儿童挑促织 夜深篱落一灯明 一年好景君须记 最是橙黄橘绿时。

【分析】《山行》:远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

译文:一条石头小路蜿蜒曲折地伸向充满秋意的山峦,在白云缭绕的山中,有人家居住。停下车来,是因为喜爱这深秋枫林晚景,经霜的枫叶比二月春花还艳丽。

【解答】(1)考查学生补全诗句的能力。学生结合对古诗的理解填空即可。即:白云生处有人家;停车坐爱枫林晚。

(2)考查学生对词语的理解。寒山:深秋季节的山。故A表述错误。

(3)考查学生对诗句的理解。叶绍翁的《夜书所见》中写秋夜儿童活动的诗句是:知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。这两句诗的意思是:忽然看到远处篱笆下的一点灯火,料想是孩子们在捉蟋蟀。宋代诗人苏轼在《赠刘景文》一诗中用“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”告诉我们秋天是一个美好的季节。

故答案为:

(1)白云生处有人家 停车坐爱枫林晚;

(2)A;

(3)知有儿童挑促织 夜深篱落一灯明 一年好景君须记 最是橙黄橘绿时。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

2.古诗阅读。

望天门山

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

(1)这首诗是 唐 代诗人 李白 写的,我还学过他的《 静夜思 》一诗。

(2)下列图片与本诗中描绘的画面最接近的一项是 C

A.

B.

C.

【考点】古诗词;作家及其作品;图表(漫画)分析.

【答案】(1)唐 李白《静夜思》;

(2)C。

【分析】参考译文:天门山从中间断裂是楚江把它冲开,碧水向东浩然奔流到这里折回。两岸高耸的青山隔着长江相峙而立,江面上一叶孤舟像从日边驶来。

【解答】(1)本题考查对诗歌作者和其作品的了解。《望天门山》是唐代诗人李白的作品。李白是我国唐代著名诗人,有许多经典诗作流传于世。我们在课本中学过他不少诗歌,比如《静夜思》,“床前明月光,疑是地上霜”等诗句家喻户晓,所以答案依次为唐、李白、《静夜思》。从对古代诗词知识的积累和学习过程中可以得出这些信息。

(2)本题考查图表分析。从“天门中断楚江开”能想象出天门山的雄伟和江水的浩渺,像是有山脉断开,江水从中穿过的画面;“碧水东流至此回”可看出江水撞击、回旋的动态感;“两岸青山相对出”有两岸青山对峙的视觉效果;“孤帆一片日边来”则有孤帆在阳光映照下的画面元素。故选:C。

故答案为:

(1)唐 李白《静夜思》;

(2)C。

【点评】诗歌和文言文的语法结构与现代汉语有较大差异,学生在阅读时需要掌握各种句式和修辞手法的用法。例如,文言文中的“倒装句”“状语从句”等,学生需要具备对这些句式的识别和理解能力。

3.奇奇看到稻田边骑水牛的孩童,不禁想起书中的古诗《所见》来,你能帮他完成下面的题目吗?

所见

牧童骑 黄牛 ,( A )

歌声振林樾。( C )

意欲捕鸣蝉,( D )

忽然 闭口立 。( B )

(1)先把古诗补充完整。

(2)这首诗是清代诗人 袁枚 写的,诗中的牧童是个 天真烂漫 的孩子。

(3)加点的“林樾”很有新鲜感,可以从“樾”字的偏旁推测它的意思和 树木 有关。

(4)想象诗句描绘的情景,把选项填在句后括号里。

【考点】写景咏物;作家及其作品;古诗文默写;诗歌形象意境.

【答案】(1)黄牛 闭口立;

(2)袁枚 天真烂漫;

(3)树木;

(4)A C D B。

【分析】译文:牧童骑在黄牛背上,嘹亮的歌声在林中回荡。忽然想要捕捉树上鸣叫的知了,就马上停止唱歌,一声不响地站立在树旁。

【解答】(1)本题考查古诗文默写。结合自己平时学习积累作答即可。

(2)本题考查作家及其作品。这首诗是清代诗人袁枚写的,诗中的牧童是个天真烂漫的孩子。

(3)本题考查字词理解与分析。“樾”字的偏旁为“木”字旁,所以它的意思和树木有关。

(4)本题考查诗歌形象意境。观察图片,结合译文“牧童骑在黄牛背上嘹亮的歌声在林中回荡。忽然想要捕捉树上鸣叫的知了,就马上停止唱歌,一声不响地站立在树旁。”可知,“牧童骑黄牛”为图A;“歌声振林樾”为图C;“意欲捕鸣蝉”为图D;“忽然闭口立”为图B。

故答案为:

(1)黄牛 闭口立;

(2)袁枚 天真烂漫;

(3)树木;

(4)A C D B。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

4.

山行

远上寒山石径斜 ,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚 ,霜叶红于二月花。

(1)请你把古诗补充完整。

(2)这首诗的作者是 唐 代的 杜牧 ,从诗中“ 霜叶 ”“ 枫林 ”等景物中可以看出诗中描写的是秋天的景色。

(3)我们可以用多种方法理解古诗的意思。

①“斜”的字面意思是“歪斜,不正”,结合生活实际可知,它在诗句中是指山间小路 倾斜 。

②“生”的意思是 产生,生出 ,形象地表现出白云升腾的样子。

③结合注释可以知道,“坐”的意思是 因为 。

(4)读古诗,想象一下诗人停下车后看到了怎样的景色?

(5)读古诗词,我们不仅能感受到清冷与静谧,还能透过诗句体会古人内心深处的思考与人生哲理。

①《山行》一诗总体基调清新明快,表达了诗人对秋天的 赞美 之情。

②萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意,漂泊在外的叶绍翁不禁思念起自己的家乡,这正是《夜书所见》中的“ 萧萧梧叶送寒声 , 江上秋风动客情 ”。

③虽然秋天有“荷尽”“菊残”的萧瑟,但苏轼仍用“ 一年好景君须记 , 最是橙黄橘绿时。 ”勉励好友刘景文要乐观向上,不要意志消沉。

【考点】写景咏物;作家及其作品;古诗文默写;诗歌词句理解;诗歌情感主旨;积累拓展.

【答案】(1)远上寒山石径斜;

停车坐爱枫林晚;

(2)唐 杜牧 霜叶 枫林;

(3)①倾斜;

②产生,生出;

③因为;

(4)那火红的枫叶比江南二月的花还要红。

(5)①赞美;

②萧萧梧叶送寒声 江上秋风动客情;

③一年好景君须记 最是橙黄橘绿时。

【分析】《山行》:远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

译文:沿着弯弯曲曲的小路上山,在那生出白云的地方居然还有几户人家。停下马车是因为喜爱深秋枫林的晚景,枫叶秋霜染过,艳比二月春花。

【解答】(1)考查诗歌的记忆和背诵能力。结合诗歌内容即可解答。

(2)考查作家作品和诗歌内容的理解,阅读诗歌可知,这首诗的作者是唐代诗人杜牧。全诗描绘了一幅秋季的山林美景图。主要写了寒山、石径、白云、人家、枫林和霜叶六种景物,给人以清新明快的感觉。枫林和霜叶两种景物,让我们知道这首诗写的是秋季的景色。

(3)考查学生对词语的理解和语言组织能力。①“斜”的字面意思是“歪斜,不正”,但结合图片和生活实际可知,它在诗句中是指山间小路倾斜的样子。②“生”的意思是产生,生出,形象地表现出了白云升腾的样子。③“停车坐爱枫林晚”意思是停下马车是因为喜爱深秋枫林的晚景。“坐”的意思是因为。

(4)考查了扩展写话。“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”意思是:停下来欣赏这枫林的景色,那火红的枫叶比江南二月的花还要红。

(5)考查诗歌理解和默写。①《山行》一诗总体基调清新明快,这首诗表达了诗人喜爱枫叶.赞美秋天的感情。②出自叶绍翁的《夜书所见》。③出自苏轼《赠刘景文》。

故答案为:

(1)远上寒山石径斜;

停车坐爱枫林晚;

(2)唐 杜牧 霜叶 枫林;

(3)①倾斜;

②产生,生出;

③因为;

(4)那火红的枫叶比江南二月的花还要红。

(5)①赞美;

②萧萧梧叶送寒声 江上秋风动客情;

③一年好景君须记 最是橙黄橘绿时。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

5.秋月照山水。

【材料一】

《赠刘景文》

荷尽已无擎雨盖 , 菊残犹有傲霜枝 。

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

【材料二】

《秋月》

清溪流过碧山头,空水澄鲜一色秋。

隔断红尘三十里,白云红叶两悠悠。

【注释】空水:指夜空和溪中的流水。澄鲜:明净、清新的样子。红尘:指人世间。悠悠:悠闲自在的样子。

(1)把【材料一】中的诗句补充完整。

(2)读【材料一】中画“ ”的两句诗,你想到了怎样的画面?请写下来。

(3)【材料二】中的“红叶”是秋天的象征。看到“红叶”我想起了《山行》中“停车坐爱枫林晚, 霜叶红于二月花 ”这句古诗。

【考点】古诗词;诗歌翻译;古诗文默写.

【答案】(1)荷尽已无擎雨盖 菊残犹有傲霜枝;

(2)一幅硕果累累,丰收的画面。

(3)霜叶红于二月花。

【分析】材料一《赠刘景文》是宋代诗人苏轼写给好友刘景文的一首诗。诗中描写了秋冬之交的景象,表达了对朋友的勉励和祝福。

材料二《秋月》是宋代诗人程颢所作的一首诗,诗人借助于秋月下的小溪描写抒写了超脱尘世、闲适自在的情趣,流露了追求光明磊落的思想情怀。诗歌大意如下:清澈的溪水在宁静的月色下缓缓流过碧绿的山头,透澈而高远的天空与溪水交织秋日散发出澄澈的色彩。宁静的山林之中莺啼燕啭似离那凡间尘世十分遥远,只有柔软而洁白的云朵和满山的红叶与皎洁的月光一起飘逸悠悠。

【解答】(1)考查古诗文默写。全文是:荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

(2)考查诗歌翻译。“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。”解释:一年中最好的光景你一定要记住,那就是橙子金黄、橘子青绿的秋末冬初的时节啊。橙黄橘绿时:指橙子发黄、橘子将黄犹绿的时候,指农历秋末冬初。此句写秋天正是收获的季节,秋天正是硕果累累,丰收的季节。故展现出一幅硕果累累,丰收的画面。

(3)考查古诗文默写。出自唐代杜牧的《山行》。

故答案为:

(1)荷尽已无擎雨盖 菊残犹有傲霜枝;

(2)一幅硕果累累,丰收的画面。

(3)霜叶红于二月花。

【点评】做此类题目,要结合题目要求对各题作出回答,作答完题目要认真仔细地进行检查,做到书写认真,回答正确。

6.阅读诗词。

秋词

[唐]刘禹锡

自古逢秋悲寂寥(liáo),我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄(xiāo)。

(1)理解词语。

①“悲寂寥”的意思是 A 。

A.悲叹萧条

B.人烟稀少

C.阴暗荒凉

②“碧霄”的意思是 C 。

A.夜宵

B.碧绿的湖水

C.蓝天

(2)对“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”理解有误的一项是 C

A.这两句诗展现的是秋高气爽、万里晴空、白云飘浮的开阔景象。

B.描绘了晴空中排云而上的白鹤形象,抒发了诗人豪迈乐观的情怀。

C.万里晴空,一群鹤排成一排凌云飞起,就引发“我”的诗兴到了蓝天上了。

(3)本诗表达了诗人怎样的思想感情? D

A.表达了诗人孤苦无依的悲伤之情。

B.表达了诗人对家乡亲人的思念之情。

C.表达了诗人对前途无法估计的迷茫之情。

D.表达了诗人乐观豪迈、锐意进取的人生态度。

【考点】写景咏物;诗歌词句理解;诗歌情感主旨.

【答案】(1)①A;

②C;

(2)C;

(3)D。

【分析】译文:

自古以来,人们每逢秋天就都悲叹寂寞凄凉,我却说秋天要胜过春天。秋天晴朗的天空中一只仙鹤推开云层,一飞冲天,我的诗兴也随它到了碧蓝的天空。

【解答】(1)考查了对诗歌词句的理解。结合注释进一步理解古诗。

(2)本题考查了学生对于古诗意境及其中重点句子的赏析。A、B正确。C.有误,应为“一只鹤”而不是“一群鹤”。故选:C。

(3)本题考查了学生对于古诗思想感情的理解。这首写秋的诗却爽朗明快,表现了诗人积极乐观的心境。前两句是议论,直接表达了秋日胜春朝的看法。后两句晴空中排云而上的白鹤形象,把诗人的豪迈乐观之情抒发得淋漓尽致。故选:D。

故答案为:

(1)①A;

②C;

(2)C;

(3)D。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

7.课内阅读。

夜书所见

[宋]叶绍翁

萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

(1)题目中“书”的意思是 写 ,“夜书所见”的意思是 夜晚写下自己所看见的 。

(2)“挑”有两个读音,在诗中读 tiǎo ,意思是 用细长的物件逗引 。

(3)诗人在夜里见到了什么?用“______”画出相关诗句。

(4)“江上秋风动客情”中的“客”指的是 ③ (①被邀请到家的客人②游客③漂泊在外的人),“动客情”的“情”表达了诗人 ② (①喜爱秋天②思念家乡)之情。(填序号)

【考点】写景咏物;多音字;诗歌词句理解;诗歌情感主旨.

【答案】(1)写 夜晚写下自己所看见的;

(2)tiǎo 用细长的物件逗引;

(3)知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

(4)③②。

【分析】《夜书所见》参考译文:

瑟瑟的秋风吹动梧桐树叶,送来阵阵寒意,江上秋风吹来不禁思念起自己的家乡。忽然看到远处篱笆下的一点灯火,料想是孩子们在捉蟋蟀。

【解答】(1)考查了字词理解。《夜书所见》是叶绍翁的诗,题目意思是:夜晚写下自己所看见的,书:写。

(2)考查多音字、诗歌词句理解。知有儿童挑促织:料想是孩子们在捉蟋蟀。挑:[tiāo]①担。②选择。③挑剔。④扁担和它两端挂着的东西。⑤用于成挑的东西。[tiǎo]用细长的东西的一头把东西举起或弄起。②挑动。③一种刺绣方法。“挑”在文中的读音是“tiǎo”,意思是“用细长的物件逗引”。

(3)本题考查了提取信息。从“知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明”可知答案。

(4)本题考查了学生对于诗句的理解。“江上秋风动客情”意思是江上秋风吹来不禁思念起自己的家乡。由此可知,中的“客”指的是漂泊在外的人。“动客情”的“情”表达了诗人思念家乡之情。

故答案为:

(1)写 夜晚写下自己所看见的;

(2)tiǎo 用细长的物件逗引;

(3)知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

(4)③②。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

8.(1)给《咏鹅》中的诗句排排序。

③ 白毛浮绿水

① 鹅,鹅,鹅

② 曲项向天歌

④ 红掌拨清波

(2)看图,回答问题。

“曲项向天歌”写的是鹅的 ① 部位,“红掌拨清波”写的是鹅的 ② 部位。

【考点】写景咏物;衔接排序;诗歌词句理解.

【答案】(1)③①②④;

(2)①②。

【分析】这首诗描绘了鹅的优雅姿态和自然之美。诗人通过“曲项向天歌”和“红掌拨清波”生动地展现了鹅在水中游动的形象,表达出活泼的情感和对生命的赞美。运用简洁的语言营造出了一幅动静相宜的画面。

【解答】(1)本题考查衔接排序。诗词出自骆宾王的《咏鹅》,结合自己对古诗的熟知情况作答即可。

(2)本题考查诗歌词句理解。“曲项向天歌”写的是鹅的颈部,“红掌拨清波”写的是鹅的红掌。故分别选:①、②。

故答案为:

(1)③①②④;

(2)①②。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

9.阅读下列材料,答题。

【材料一】

《所见》(清 袁枚)

牧童骑黄牛,歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉, 忽然闭口立。

【材料二】

《牧童》(唐 吕岩)

草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

【注释】横野:辽阔的原野。弄:逗弄,玩弄。蓑衣:用草或棕毛编织成的,披在身上的防雨用具,用来遮风挡雨。卧月明:躺着观看明亮的月亮。

(1)把材料一的古诗补充完整。

(2)材料一和材料二都是描写牧童的古诗,但诗中两个牧童的形象特点是不同的:材料一中的牧童 D ,材料二中的牧童 B 。

A.顽皮固执

B.安然自在

C.多疑狡猾

D.天真烂漫

(3)想象一下,材料二第一、二句描写了怎样的画面?想好了写下来。

我仿佛看到了夜晚,凉风习习。无垠的草原,静谧的夜空下,时时飘来隐约的笛声,若有若无。躺在草地上,牧童数着星星,恬然睡去。

【考点】写景咏物;扩展写话;古诗文默写;诗歌形象意境.

【答案】(1)忽然闭口立;

(2)DB;

(3)我仿佛看到了夜晚,凉风习习。无垠的草原,静谧的夜空下,时时飘来隐约的笛声,若有若无。躺在草地上,牧童数着星星,恬然睡去。

【分析】参考译文:

材料一:

牧童骑在黄牛背上,嘹亮的歌声在林中回荡。忽然想要捕捉树上鸣叫的知了,就马上停止唱歌,一声不响地站立在树旁。

材料二:

辽阔的草原像被铺在地上一样,四处都是草地。晚风中隐约传来牧童断断续续悠扬的笛声。

牧童放牧归来,在吃饱晚饭后的晚霞时分。他连蓑衣都没脱,就躺在草地上看天空中的圆月。

【解答】(1)考查古诗文默写,结合背诵和记忆即可解答。

(2)考查赏析诗歌中的人物形象。《所见》这首诗的第一句平平而起,不着痕迹。第二句调子突然高昂,旋律突然加快,从而形成一个高潮。一二句描写了小牧童的天真活泼、悠然自得的可爱模样和他的愉快心情,“骑”字直接写出了牧童的姿势,“振”字则间接点出他的心情。通过“骑”和“振”两个动词,把牧童那种悠闲自在、无忧无虑的心情和盘托了出来。结合材料二诗歌内容,牧童放牧归来,在吃饱晚饭后的晚霞时分。他连蓑衣都没脱,就躺在草地上看天空中的圆月。《牧童》这首诗塑造了一个远离喧嚣、安然自乐的儿童形象。故选DB。

(3)考查扩展写话。结合材料二的一二句:结合“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声”的意思,我仿佛看到了夜晚,凉风习习。无垠的草原,静谧的夜空下,时时飘来隐约的笛声,若有若无。躺在草地上,牧童数着星星,恬然睡去。

故答案为:

(1)忽然闭口立;

(2)DB;

(3)我仿佛看到了夜晚,凉风习习。无垠的草原,静谧的夜空下,时时飘来隐约的笛声,若有若无。躺在草地上,牧童数着星星,恬然睡去。

【点评】如何鉴赏诗歌:一要知人论世。读懂一首诗,首先要了解诗歌产生的时代背景、作家的生平经历和创作风格。二要把握形象。诗是通过鲜明生动的艺术形象来反映生活抒发感情,阅读、鉴赏诗歌就要通过认真分析、品味,理解和把握这种形象。三要理解情感。感情是诗歌的生命和灵魂,只有很好地体会诗人在诗中的感情和基调,才能准确理解诗歌的主旨。

10.品读古诗,完成下列练习。

山行

远上寒山石径斜 ,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚, 霜叶红于二月花 。

(1)请把古诗补充完整。

(2)下列诗句描写的季节与这首诗描写的季节相同的是 D (填序号)

A.意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

B.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

C.墙角数枝梅,凌寒独自开。

D.荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

(3)诗文最后一句中,不可能出现的景色是 B

A.红叶满山

B.雪花飘飘

C.大雁南飞

(4)一边读,一边想象画面是我们读古诗常用的方法。读古诗的后两句,你眼前出现了怎样的画面?请用自己的话写一写。

原本跑得飞快的马车渐渐地停了下来,诗人在马车内静静地欣赏着深秋枫林的晚景,被秋霜染过的枫叶,红得似火,竟比那二月春花还要艳丽。

(5)描写秋天的四字词语很多。请再写出2个描写秋天的四字词语。

金桂飘香 、 秋风习习

【考点】写景咏物;扩展写话;词语仿写;古诗文默写;诗歌词句理解.

【答案】(1)远上寒山石径斜 霜叶红于二月花;

(2)D;

(3)B;

(4)原本跑得飞快的马车渐渐地停了下来,诗人在马车内静静地欣赏着深秋枫林的晚景,被秋霜染过的枫叶,红得似火,竟比那二月春花还要艳丽。

(5)金桂飘香 秋风习习。

【分析】《山行》参考译文:

深秋时节,沿着远处的石子铺成的倾斜小路上山,在那生出白云的地方居然还有几户人家。停下马车是因为喜爱深秋枫林的晚景,经过深秋寒霜的枫叶,比二月的春花还要红。

【解答】(1)考查古诗文默写。出自唐代杜牧的《山行》,全诗为:远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

(2)考查诗歌词句理解。《山行》描绘的是秋之色,展现出一幅动人的山林秋色图。A.“意欲捕鸣蝉,忽然闭口立”出自清代袁枚的《所见》,意思:牧童大概是想要捕捉那正在鸣叫的蝉,突然停止了行走,不再高声歌唱了。描写的夏季小牧童眼望鸣蝉的画面。

B.“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”出自宋代杨万里的《晓出净慈寺送林子方》,意思:密密层层的荷叶铺展开去,一片无边无际的青翠碧绿,像与天相接,阳光下的荷花分外鲜艳娇红。描绘了夏季西湖荷花盛开的美景。

C.“墙角数枝梅,凌寒独自开”出自宋代王安石的《梅花》,意思:墙角有几枝梅花,正冒着严寒独自盛开。此句描写冬季墙角梅花不惧严寒、傲然独放的情态。

D.“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝”出自宋代苏轼的《赠刘景文》,意思:荷花凋谢连那擎雨的荷叶也枯萎了,只有那开败了菊花的花枝还傲寒斗霜。此句抓住“荷尽”“菊残”描绘出秋末冬初的萧瑟景象。

结合释义可知,与《山行》描写的季节相同的诗句是“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝”。故选D。

(3)考查诗歌词句理解。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花:停下马车是因为喜爱深秋枫林的晚景,枫叶秋霜染过,艳比二月春花。此句描绘了一幅动人的山林秋色图,秋天的山林也呈现一种热烈的、生机勃勃的景象。

A.红叶满山:形容秋季大自然中红叶覆盖整个山谷或山脉的景象。描写的季节是秋季。

B.雪花飘飘:轻盈的雪花从天空中缓缓飘落。描写的季节是冬季。

C.大雁南飞:每到秋天,北方的严寒气候不再适合大雁生存,大雁便会飞往温暖的南方。描写的季节是秋季。

结合释义可知,诗文最后一句中,不可能出现的景色是“雪花飘飘”,故选B。

(4)考查诗歌词句理解、扩展写话。结合释义并运用恰当的修辞手法,写出自己眼前出现的画面。示例:原本跑得飞快的马车渐渐地停了下来,诗人在马车内静静地欣赏着深秋枫林的晚景,被秋霜染过的枫叶,红得似火,竟比那二月春花还要艳丽。

(5)考查四字词语及叠词。秋天的四字词语有“金桂飘香、秋风习习、果实累累、秋高气爽、五谷丰登、秋色宜人、秋风萧瑟”等。

故答案为:

(1)远上寒山石径斜 霜叶红于二月花;

(2)D;

(3)B;

(4)原本跑得飞快的马车渐渐地停了下来,诗人在马车内静静地欣赏着深秋枫林的晚景,被秋霜染过的枫叶,红得似火,竟比那二月春花还要艳丽。

(5)金桂飘香 秋风习习。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

11.阅读《初秋》,完成下列各题。

初 秋

[唐]孟浩然

不觉①初秋②夜渐长,清风③习习④重⑤凄凉⑥。

炎炎暑退茅斋⑦静,阶下丛莎⑧有露光⑨。

(选自《唐诗三百首》)

【注释】

①不觉:不知不觉。②初秋:立秋左右。③清风:清凉的风。④习习:微风吹的样子⑤重:再次。⑥凄凉:此处指凉爽之意。⑦茅斋:茅草盖的房子。⑧莎:多年生草本植物。⑨露光:指露水珠。

(1)这首诗描写的季节是哪一项? C

A.春

B.夏

C.秋

D.冬

(2)诗人感受到当时的气温是哪一项? A

A.凉爽

B.炎热

C.温暖

D.寒冷

(3)诗中没有写到的景物是哪一项? B

A.露珠

B.沙滩

C.草丛

D.房子

(4)课外,你还积累了哪些写景的诗句,请写出你最喜欢的两句。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

(5)结合注释,用自己的话说说“不觉初秋夜渐长,清风习习重凄凉。”的意思并写下来。

不知不觉就立秋了,夜也渐渐长了。清凉的风缓缓地吹着,又感到凉爽了。

【考点】写景咏物;诗歌翻译;诗歌内容概括;诗歌形象意境;积累拓展.

【答案】(1)C;

(2)A;

(3)B;

(4)山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

(5)不知不觉就立秋了,夜也渐渐长了。清凉的风缓缓地吹着,又感到凉爽了。

【分析】译文:不知不觉就立秋了,夜也渐渐长了。清凉的风缓缓地吹着,又感到凉爽了。酷热的夏天热气终于消退,房子里也安静了。台阶下的草丛也有了点点露水珠。

【解答】(1)考查学生对诗歌内容的理解。由“不觉初秋夜渐长”可知,这句诗的意思是不知不觉就立秋了,夜也渐渐长了。从中可以看出这首诗描写的季节是秋季。

(2)考查学生对诗歌内容的理解。结合时诗句“清风习习重凄凉”可知,这句诗的意思是清凉的风缓缓地吹着,又感到凉爽了。故诗人感受到当时的气温是凉爽。

(3)考查学生对诗歌内容的理解。诗中没有写到的景物是:沙滩。

(4)考查学生的课外古诗积累。学生结合课下积累回答即可。即:山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

(5)考查学生对诗句的理解。“不觉初秋夜渐长,清风习习重凄凉”的意思是不知不觉就立秋了,夜也渐渐长了。清凉的风缓缓地吹着,又感到凉爽了。

故答案为:

(1)C;

(2)A;

(3)B;

(4)山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

(5)不知不觉就立秋了,夜也渐渐长了。清凉的风缓缓地吹着,又感到凉爽了。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

12.古诗文阅读。

劝学

[唐]颜真卿

三更灯火五更鸡①,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

[注释]①五更鸡:天快亮时,鸡啼叫。

(1)读了这首诗,我明白了 珍惜时间 的道理。

(2)临近期末考试,小明还是贪玩,上课不专心听讲,也不认真完成作业,如果你是他的同学,你会用《劝学》里的哪句诗来劝他? 黑发不知勤学早,白首方悔读书迟 。

(3)解释诗中字的意思。

方: 才。

【考点】其它类别诗歌;名言警句;诗歌词句理解;诗歌情感主旨.

【答案】(1)珍惜时间;

(2)黑发不知勤学早,白首方悔读书迟;

(3)才。

【分析】译文:每天三更半夜到鸡啼叫的时候,是男孩子们读书的最好时间。少年不知道早起勤奋学习,到老了才后悔读书少就太迟了。

【解答】(1)考查诗歌情感主旨。第一句用客观现象写时间早,引出第二句学习要勤奋,要早起。“正是男儿读书时”为第一句作补充,表达了年少学习时应该珍惜时间,不分昼夜学习,通过努力学习才能报家报国,建功立业。表达了珍惜时间的道理。

(2)考查名言警句。“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。”写的是年轻的时候不好好学习到了年纪大了,再想要学习 也晚了。通过对比的手法,突出读书学习要趁早,不要到了老了后悔了才去学习。所以这一句恰当。

(3)考查诗歌词句理解。白首方悔读书迟:珍惜时间,勤奋学习,不要到老时才后悔。方:才。

故答案为:

(1)珍惜时间;

(2)黑发不知勤学早,白首方悔读书迟;

(3)才。

【点评】平时要多阅读,提高分析问题的能力。

13.阅读

追随李白

本学期我们学了李白的两首古诗,一首是《早发白帝城》,另一首是《望天门山》。

(1)补全诗句。

①朝辞白帝彩云间, 千里江陵一日还 。

② 天门中断楚江开 ,碧水东流至此回。

(2)理解古诗。

①《早发白帝城》中提到了两个地名,分别是 白帝城 和 江陵 。其中诗句“ 轻舟已过万重山 ”烘托了诗人愉快的心情,“ 千里江陵一日还 ”夸张地写出了船行的速度之快。

②《望天门山》中,“ 两岸青山相对出 , 孤帆一片日边来 ”,这两句静中有动,描绘了一幅壮观的图景。

【考点】写景咏物;古诗文默写;诗歌词句理解.

【答案】(1)①千里江陵一日还;

②天门中断楚江开;

(2)①白帝城 江陵 轻舟已过万重山 千里江陵一日还;

②两岸青山相对出 孤帆一片日边来。

【分析】本题是关于李白《早发白帝城》和《望天门山》的相关内容的考查。《早发白帝城》这首诗把诗人遇赦后愉快的心情和江山的壮丽多姿、顺水行舟的流畅轻快融为一体,运用夸张和奇想,写得流丽飘逸,惊世骇俗,又不假雕琢,随心所欲,自然天成。《望天门山》描写了诗人舟行江中顺流而下远望天门山的情景。

【解答】(1)考查了古诗文默写。①出自唐代李白的《早发白帝城》;②出自唐代李白的《望天门山》。

(2)①《早发白帝城》全诗:朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。译文:早晨我告别高入云霄的白帝城,江陵远在千里船行只一日行程。两岸猿声还在耳边不停地啼叫,不知不觉轻舟已穿过万重山峰。根据“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”可知,《早发白帝城》中提到了的两个地名分别是白帝城和江陵。“轻舟已过万重山”表达了诗人心情的愉快。诗人身在这如脱弦之箭、顺流直下的船上,感到十分畅快和兴奋。“千里江陵一日”描摹自白帝至江陵一段长江,水急流速,舟行若飞的情况,运用了夸张的修辞手法,写出了船行的速度之快。

②《望天门山》以动写静的句子:两岸青山相对出,孤帆一片日边来。这两句描绘出从两岸青山夹缝中望过去的远景,显示了一种动态美,全诗通过对天门山景象的描述,赞美了大自然的神奇壮丽。

故答案为:

(1)①千里江陵一日还;

②天门中断楚江开;

(2)①白帝城 江陵 轻舟已过万重山 千里江陵一日还;

②两岸青山相对出 孤帆一片日边来。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

14.阅读古诗,完成练习。

山中 【唐】王维 荆溪白石出, 天寒红叶稀。 山路元无雨, 空翠湿人衣。 秋风引 【唐】刘禹锡 何处秋风至? 萧萧送雁群。 朝来入庭树, 孤客最先闻。

(1)第一首古诗是 唐 朝诗人 王维 写的,第二首古诗是 唐 朝诗人 刘禹锡 写的。

(2)第一首诗中的“红叶”一词让我们想到 杜牧 (谁?)的诗《山行》中的 霜叶 。第二首诗中“萧萧”指的是 风声 ,叶绍翁写的《 夜书所见 》中 萧萧梧叶送寒声 一句也有“萧萧”这个词。

【考点】羁旅思乡;作家及其作品;诗歌词句理解;积累拓展.

【答案】(1)唐 王维 唐 刘禹锡;

(2)杜牧 霜叶 风声 夜书所见 萧萧梧叶送寒声。

【分析】译文:

荆溪潺湲流过露出磷磷白石,天气变得寒冷红叶也变得稀稀落落。山间小路上本来没有下雨,但苍翠的山色却浓得仿佛要润湿人的衣裳。

译文:

秋风是从哪里吹来?萧萧落叶声中送来了一群群大雁。早晨秋风撩动庭中的树木,独自漂泊他乡的人最先听到了秋声。

【解答】(1)考查了文学常识。根据所给古诗可知答案。

(2)考查了思维拓展。第一首诗中的“红叶”一词让我们想到杜牧的诗《山行》中的“霜叶红于二月花”的“霜叶”。第二首诗中“萧萧”指的是风声,叶绍翁写的《夜书所见》中“萧萧梧叶送寒声”一句也有“萧萧”这个词。

故答案为:

(1)唐 王维 唐 刘禹锡;

(2)杜牧 霜叶 风声 夜书所见 萧萧梧叶送寒声。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

15.

饮湖上初晴后雨

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

(1)本诗作者是北宋苏轼,下列对苏轼的表述中有误的一项是 D

A.苏轼号东坡居士,世称苏东坡。

B.苏轼在诗、词、文、书、画等方面取得很高成就。

C.苏轼与韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”。

D.我们还学过苏轼的诗《所见》《赠刘景文》。

(2)下列对古诗理解有误的一项是 C

A.第一句诗中“潋滟”读作 liàn yàn,写出了西湖晴天时波光闪动的样子。

B.第二句诗中“空蒙”的意思是迷茫缥缈的样子,勾勒出西湖雨天时周围群山朦胧的景象。

C.“西子”即西施,是战国时楚国的美女。将西湖比作西施,表达出对西湖美景的喜爱之情。

D.最后一句诗“淡妆浓抹总相宜”,表达出西湖的景色不论晴天或是阴雨,都十分美丽动人。

(3)下列诗句中同样歌咏西湖的诗句是 D

A.湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

B.荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

C.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

D.日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

【考点】写景咏物;汉字读音;文学常识;诗歌词句理解.

【答案】(1)D;

(2)C;

(3)D。

【分析】译文:在灿烂的阳光照耀下,西湖水微波粼粼,波光艳丽,看起来很美;雨天时,在雨幕的笼罩下,西湖周围的群山迷迷茫茫,若有若无,也显得非常奇妙。若把西湖比作美人西施,淡妆浓抹都是那么得十分适宜。

【解答】(1)考查学生的文学常识。ABC表述正确,D表述错误,《夜书所见》是宋代叶绍翁的诗。

(2)考查学生对诗歌内容的理解。ABD表述正确,C表述错误,“西子”即西施,是春秋时越国的美女。将西湖比作西施,表达出对西湖美景的喜爱之情。

(3)考查学生对诗句的理解。“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”这句诗是描写江南美景的,并非是歌咏西湖的。故D表述错误。

故答案为:

(1)D;

(2)C;

(3)D。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

16.阅读古诗,完成练习。

元日

【宋】王安石

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。

除夜作

【唐】高适

旅馆寒灯独不眠,

客心何事转凄然?

故乡今夜思千里,

霜鬓明朝又一年。

【注释】①客心:自己的心事。②霜鬓:白色的鬓发。也作“愁鬓”。

(1)《元日》描写的传统节日是 春节 ,这个节日是农历的 正月初一 。

《除夜作》是诗人在 除夕 (节日)的夜晚写下的。

(2)《元日》一诗主要写了 放爆竹 , 饮屠苏酒 和换桃符的节日习俗。现在,人们过年不再换桃符了,而是 贴春联 。

(3)写《除夜作》这首诗时,诗人正处于 B 。

A.故乡家里

B.异乡旅馆

C.故乡旅馆

(4)《元日》一诗的最后两句描写了怎样的节日情景?用自己的话写一写。

(5)我们从《元日》中可以感受到 喜庆欢乐 的节日气氛,从《除夜作》中感受到的气氛则是 孤独凄凉 的,这是因为诗人作诗时的处境与心境纵然不同。

【考点】羁旅思乡;节日风俗;诗歌词句理解;诗歌内容概括.

【答案】(1)春节 正月初一 除夕;

(2)放爆竹 饮屠苏酒 贴春联;

(3)B;

(4)太阳初升,天色渐渐亮了起来,温暖的阳光照耀着千家万户。人们早早起来,将自己家门上挂的旧桃符取下来,换上新的桃符,祈求新的一年平平安安。

(5)喜庆欢乐 孤独凄凉。

【分析】《元日》译文:

爆竹声中旧的一年已经过去,迎着和暖的春风开怀畅饮屠苏酒。初升的太阳照耀着千家万户,都把旧的科欢联桃符取下换上新的桃符。

《除夜作》译文:

旅馆里透血着凄冷的灯光,映照着那孤故更情导沿马袁静这负跑独的迟迟不能入眠的客人。这孤独的旅人是为了什么事情而倍感凄然呢?故乡的人今夜一定在思念远在千里之外的我;我的鬓发已经变得斑白,到了明天又新增一岁。

【解答】(1)考查了节日风俗。从“爆竹声中一岁除”可知,《元日》描写的传统节日是春节,这个节日是农历的正月初一。从“霜鬓明朝又一年”可知,《除夜作》是诗人在除夕的夜晚写下的。

(2)考查了对诗歌内容的理解。从“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”“总把新桃换旧符”可知,《元日》一诗主要写了放爆竹、饮屠苏酒、和换桃符的节日习俗。现在,人们过年不再换桃符了,而是贴春联。

(3)此题考查的是对古诗的理解。根据“旅馆寒灯独不眠”和“故乡今夜思千里”这两句诗可以知道,诗人写这首诗时应该是在异乡的旅馆里。故选:B。

(4)考查对诗句的理解。“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”写了太阳初升,天色渐渐亮了起来,温暖的阳光照耀着千家万户。人们早早起来,将自己家门上挂的旧桃符取下来,换上新的桃符,祈求新的一年平平安安。

(5)此题考查的是对古诗的理解。《元日》描写的是春节时人们放爆竹、饮屠苏酒、换桃符的场景,体现了喜庆欢乐的节日气氛;而在《除夜作》中,诗人在除夕之夜独居异乡旅馆,既心事满怀又思念家乡,让人感受到一种孤独凄凉的气氛。

故答案为:

(1)春节 正月初一 除夕;

(2)放爆竹 饮屠苏酒 贴春联;

(3)B;

(4)太阳初升,天色渐渐亮了起来,温暖的阳光照耀着千家万户。人们早早起来,将自己家门上挂的旧桃符取下来,换上新的桃符,祈求新的一年平平安安。

(5)喜庆欢乐 孤独凄凉。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

17.联系上下文理解,再填空。

夜书所见

[宋]叶绍翁

萧萧①梧叶送寒声,

江上秋风动客情。

知有儿童挑②促织③,

夜深篱落④一灯明。

注释:

①[萧萧]这里形容风吹梧桐叶发出的声音。

②[挑]用细长的东西拨弄。

③[促织]蟋蟀,也叫蛐蛐。

④[篱落]篱笆。

(1)古诗《夜书所见》的作者是 宋 朝的 叶绍翁 ,诗的内容写的时间是 秋 季的一个晚上,当时作者听到秋风吹动 梧桐树 发出的声音,感受到从江面上吹来的 秋风 寒冷,就想起家乡和家乡的亲人了。

(2)我知道诗句中“ 促织 ”的意思是蟋蟀,“ 篱落 ”的意思是篱笆,“ 客情 ”的意思是指旅客思乡之情。

(3)我猜到“ 知有儿童挑促织 , 夜深篱落一灯明 ”这句诗句的意思是写作者想到自己家乡的孩子在这夜深人静的时候可能还没睡觉,还挑着夜灯在兴致勃勃地斗蟋蟀玩呢。

【考点】写景咏物;作家及其作品;诗歌内容概括.

【答案】见试题解答内容

【分析】《夜书所见》是南宋诗人叶绍翁所作的七言古诗。诗一二两句写景,借落叶飘飞、秋风瑟瑟、寒气袭人烘托游子漂泊流浪、孤单寂寞的凄凉之感。三四两句写儿童夜捉蟋蟀,兴致高昂,巧妙地反衬悲情,更显客居他乡的孤寂无奈。

参考译文:

萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意,客游在外的游子不禁思念起自己的家乡。忽然看到远处篱笆下的灯火,料想是孩子们在捉蟋蟀。

【解答】(1)考查了作家及其作品、诗歌内容理解。《夜书所见》是宋朝诗人叶绍翁所作的七言古诗。诗的内容写的时间是秋季的一个晚上,江上的秋风吹过来,梧桐树沙沙作响,使人感受到了寒意。秋风的声音,最能触动在外的人的思乡之情。

(2)考查对诗中字词的理解。结合译文和注释可知,促织:蟋蟀,也叫蛐蛐。篱落:篱笆。客情:旅客思乡之情。

(3)考查诗歌翻译。“知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明”这句诗句的意思是写作者想到自己家乡的孩子在这夜深人静的时候可能还没睡觉,还挑着夜灯在兴致勃勃地斗蟋蟀玩呢。

故答案为:

(1)宋 叶绍翁 秋 梧桐树 秋风;

(2)促织 篱落 客情;

(3)知有儿童挑促织 夜深篱落一灯明。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录