2024-2025学年甘肃省武威市凉州区南园学校七年级(下)期末语文试卷(无答案)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年甘肃省武威市凉州区南园学校七年级(下)期末语文试卷(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 72.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 10:38:29 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年甘肃省武威市凉州区南园学校七年级(下)期末语文试卷

一、积累与运用(35分)

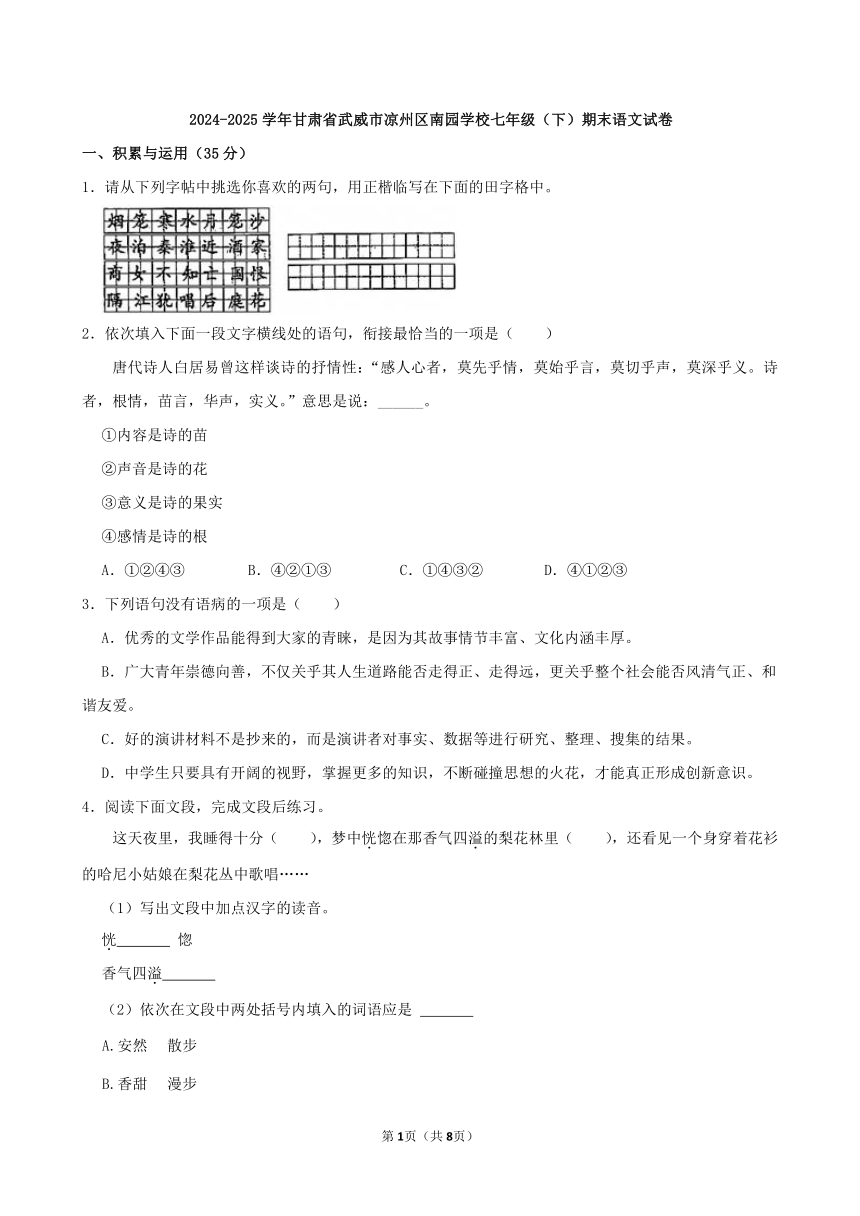

1.请从下列字帖中挑选你喜欢的两句,用正楷临写在下面的田字格中。

2.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是( )

唐代诗人白居易曾这样谈诗的抒情性:“感人心者,莫先乎情,莫始乎言,莫切乎声,莫深乎义。诗者,根情,苗言,华声,实义。”意思是说:______。

①内容是诗的苗

②声音是诗的花

③意义是诗的果实

④感情是诗的根

A.①②④③ B.④②①③ C.①④③② D.④①②③

3.下列语句没有语病的一项是( )

A.优秀的文学作品能得到大家的青睐,是因为其故事情节丰富、文化内涵丰厚。

B.广大青年崇德向善,不仅关乎其人生道路能否走得正、走得远,更关乎整个社会能否风清气正、和谐友爱。

C.好的演讲材料不是抄来的,而是演讲者对事实、数据等进行研究、整理、搜集的结果。

D.中学生只要具有开阔的视野,掌握更多的知识,不断碰撞思想的火花,才能真正形成创新意识。

4.阅读下面文段,完成文段后练习。

这天夜里,我睡得十分( ),梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里( ),还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

(1)写出文段中加点汉字的读音。

恍 惚

香气四溢

(2)依次在文段中两处括号内填入的词语应是

A.安然 散步

B.香甜 漫步

C.安然 漫步

D.香甜 散步

5.“孝亲敬老”是中华民族的传统美德,也是每个家庭的美好家风。学校决定组织一次“孝亲敬老月”活动,请你参与并完成以下任务。

(1)【选择标语】请你从下面的对联中为此次活动选择一条恰当的宣传标语。

A.膝下承欢传孝道,堂前尽瘁敬亲恩。

B.学国学明道养德,读经典修身正心。

C.忠心报国真君子,德行传家大丈夫。

D.粗茶有味清欢足,陋室无尘雅意多。

(2)【活动策划】班级将举办“孝心孝行”主题班会,请再设计两个活动,并说明设计意图。

活动一家书朗读会:通过朗读家书,体会文字传递的亲情温度。

活动二

活动三

(3)【口语交际】班会结束后,班委提议开展“教长辈使用智能手机”活动。小明同学抱怨:“有这时问不如多刷题。”请你从“孝心孝行”的角度写一段劝说他的话。

6.仿照例句,把句子补充完整。

生活是一首美妙动听的歌,我们要学会欣赏;生活是 ,我们要学会 ;生活是 ,我们要学会 。

7.名句名篇默写。

古典诗词是中华文化的瑰宝,优秀的诗词作品浩如烟海,所以积累诗词要分类整合,请你帮助小语将内容整理到位。

杜甫在《望岳》中,表现了不怕困难,敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概的两句是“ , ”;王安石的《登飞来峰》中,蕴含着认识达到一定高度,就不会被事物的假象所迷惑这一道理的句子是:“ , ”;陆游的《游山西村》中,“ , ”两句,写山村的美丽风光,写景中蕴含哲理;刘禹锡的《陋室铭》中,表明作者因远离了世俗的娱乐和繁琐的公务,而感到无比喜悦的句子是:“ , ”……

二、现代文阅读(31分)

8.阅读下面的文字,完成各题。

井冈翠竹(节选)

①井冈山五百里林海里,最使人难忘的是毛竹。

②从远处看,郁郁苍苍,重重叠叠,望不到头。到近处看,有的修直挺拔,好似当年山头的岗哨;有的密密麻麻,好似埋伏在深坳里的奇兵;有的看来出世还不久,却也亭亭玉立,别有一番神采。

③“井冈山的竹子,是革命的竹子!”井冈山人爱这么自豪地说。

④有道是:天下竹子数不清,井冈山竹子头一名。

⑤是的,当年用自己的血和汗保卫过第一个红色政权的战士们,谁不记得井冈山上的翠竹呢?用它搭过帐篷,用它做过梭镖,用它当罐盛过水、当碗蒸过饭,用它做过扁担和吹火筒。在黄洋界和八面山上,还用它摆过三十里竹钉阵,使多少白匪魂飞魄散,鬼哭狼嚎。如今,早就不再用竹钉当武器了,然而谁又能把它们忘怀呢?

⑥你看,那边山路上走来了两位老表,一人提着一只竹筒,这是什么?这不是红军的硝盐罐吗?要不,是给山头的红军送饭来了吧?这两只竹筒,能引起老战士们多少回忆!看见它,就想起了竹筒饭的清香,想起了老依们置着生命危险冲过白匪封锁线送上山来的粮食,想起了山上缺粮的年月。那时,红军每天每顿只能用南瓜充饥,但是同志们仍然意气风发地唱:“天天吃南瓜,革命打天下!”

⑦你看那毛竹做的扁担,多么坚韧,多么结实,再重的担子也能拢得起。当年毛委员和朱军长带领队伍下山去挑粮食,不就是用这样的扁担么?他们肩上挑的,哪里只是粮食?挑的是中国的无产阶级革命!我们最敬爱的毛主席和其他老一聚的无产阶级革命家,正是用井冈山毛竹做的扁担,挑着这一副关系着全中国人民命运的重担,从井冈山出发。走过漫漫长途,一直挑到北京。

⑧毛委员和朱军长下山去了,红军下山去了。井冈山的毛竹,同井冈山的人民一样,坚贞不屈。血雨腥风,毛竹青了又黄,黄了又青,不向残暴低头,不向敌人弯腰;竹叶烧了,还有竹枝,竹枝断了,还有竹鞭,还有深埋地上的竹根。“野火烧不尽,春风吹又生。”一到春天,漫山遍野,向大地显露着无限生机的,依然是那一望无际的翠竹。

⑨毛竹年年长,为的是向敌人示威;井冈山是压不倒、烧不光的。毛竹年年绿,为的是等待亲人,等待当年用竹筒盛水蒸饭、用竹钉竹枪打白匪的红军,等待自己的英雄子弟。朝也等,暮也等,等了漫长的二十年。二十年过去了,毛竹依旧是那么青翠,那么稠密,井冈山终于换了人间!

……

⑩井冈山的翠竹啊,你是革命的竹子!你不仅曾经为革命建立功勋,而且现在和将来仍然为社会主义、共产主义大厦继续献出一切。你永远那么青翠,永远那么挺拔,风吹雨打,从不改色;刀砍火烧,永不低头——这正是英雄的井冈山人,也是亿万中国人民的革命气节和革命精神!

(1)对文章内容的理解与分析,不正确的一项是

A.文章开篇点明毛竹难忘,采用远近视角描绘其外在形态特点。

B.“井冈山的竹子,是革命的竹子”此句直接表明文章主旨内容。

C.文中详细叙述毛竹仅用于战斗,体现其在革命时期重要作用。

D.结尾通过回忆挑粮情节,赞颂老一辈革命家伟大的革命精神。

(2)赏析下列语句。

①从远处看,郁郁苍苍,重重叠叠,望不到头。到近处看,有的修直挺拔,好似当年山头的岗哨。(赏析加点词)

②血雨腥风里,毛竹青了又黄,黄了又青,不向残暴低头,不向敌人弯展。(从修辞角度赏析)

(3)毛竹在文中有什么象征意义呢?作为中学生,我们在学习生活中可以通过哪些具体行动来传承“井冈翠竹”地精神呢?请结合事例说明。

9.阅读下面的文字,回答问题。

红旗插上珠穆朗玛峰

郭超人

①为了在班短的时间内征服珠穆朗玛峰,中国登山队决定拦夺取珠穆朗玛峰顶峰的战斗分成三个“战役”进行。

②3月25日,连绵的风雪停息了。笼罩在山区上空的昏蒙蒙的雾幕开始消散,隐藏了多时的太阳又从山后冉冉升起,阳光把珠穆朗玛的山峦映得五彩缤纷,天空瓦蓝瓦蓝的。在珠穆朗玛山区,这是少有的好天气。中国登山队决定全体登山队员今天从大本营出发,开始向珠穆朗玛峰进行第一次适应性行军。

③3月27日,在预定的时间内,登山队员们胜利地完成了第一次适应性行军的任务,第二天又返回到山下的大本营。

④根据征服珠穆朗玛峰的总体计划,中国登山队第二次适应性行军的任务,就是要打通北坳这座珠穆朗玛的“大门”,到达拔海[注]七千米以上的地带。

⑤4月11日,大队从第一次适应性行军时到达过的目的地——拔海6400米的营地出发,攀登北坳,又开始了险峻而艰苦的旅程。

⑥随着高度的上升和坡度的险陡,昼山队员们呼吸开始变得急促,脚步也逐渐缓慢下来。这时,走在最前面的队长吏占春停了下来,热情地鼓励大家说:“前进,同志们,坚持就是胜利!我们是英雄的中国登山队员,我们的口号只有一个:向前!永远向前!北坳阻挡不了我们,珠穆朗玛峰顶峰也难不倒我们,我们一定要取得胜利!也一定能取得胜利!”史占春鼓励大家的话像一把烈火,在每一个登山队员的心中燃烧起来,他们的脚步开始变得比任何时候都更加迅速而稳健。

⑦运动健将刘连满——一位来自哈尔滨的消防员,最先攀到被登山队员们称作“冰胡同”的冰裂缝的顶部。累了一天,多想赶快坐下来休息一会儿啊。但当他看到自己的同伴们还停留在“冰胡同”下面时,他坚决地站起来,用冰搞保护着自己,然后抓起一根尼龙绳垂到坚着的“冰胡同”下面,用力帮助同伴们一个个地向上攀登。两个小时过去了,汗水湿透了他的衣衫,四肢酸疼,但他仍坚持到队员们全部上完为止。

⑧就这样,登山队员们安全地通过了北地冰坡,登到了珠穆朗玛峰拔海7000米以上的地带。这样,就结束了第二次的适应性行军。

⑨4月29日,中国登山队全体队员从拔海7000米的北坳附近的营地出发,开始了第三次适应性行军征服新高度的战斗。

⑩随着拔海高度的上升,空气中氧气更加稀薄。太们在这里每移动一步,心脏就剧烈地疆跳起来,呼吸时上气不接下气。在大队通过拔海7400米附近一段直线距高不到二十米的岩坡时,人们竟不得不休息了四次才攀登上去。

经过两天艰苦的行军,大队终于安全地到达了拔海7600来的地方——我国登山史上的新高度。

为了进一步确定突击顶峰的路线,第二天上库,队长史占春带领玉凤桐等队员,开始向更高的高度前进。其他队员在拔海8500米的地方停下来。队长史占春和队员王凤桐不满意仅仅在这个高度上的侦察,他们又决定继续前进。最终在当天北京时间21点登到了拔海8600米的“第二台阶”顶部附近的地方,这比第三次适应性行军原定到达的高度已高出300米。天色已晚,他们决定等天亮以后再进行侦察,于是在岩壁上用冰镐挖成一个低矮的雪洞,两个人紧紧地挤着坐在一起。

雪洞里气温在摄氏零下40度左右。由于物资运输供应不上,史占春和王凤桐为了给大队开辟出胜利的道路,吹着寒风,忍饥挨饿,守候黎明的到来。

因为携带的人造氧气所剩不多,史占春和王凤桐大胆地决定不用人造氧气。他们沉重地喘着气,整整过了一夜。在世界登山史上,在8600米的高度不使用氧气,这还是第一次。

第二天清晨,珠穆朗玛峰上空万里无云,连绵的峰峦沐浴着灿烂的阳光。

史占春和王凤桐走出雪洞,现在,珠穆朗玛峰“高不可攀”的顶峰,离他们不过200多米,尖锥形的顶峰清晰地出现在他们眼前。凭着丰富的登山经验,他们很快就观察到了一条适宜的登上顶峰的路线。

5月4日,史占春带领着队员们开始返回山下海拔5120米的大本营。经过13天的战斗,他们胜利地“超额”完成了第三次适应性行军的任务。

(有删改)

【注】拔海:同“海拔”。以平均海水面做标准高出海平面的高度。

(1)文章的标题是《红旗插上珠穆朗玛峰》,中国登山队为实现这一目标,进行了三次适应性行军,请你结合文章内容补全下表。

三次适应性行军 任务 困难 所到地点

第一次 ① / 到达拔海6400米的营地

第二次 打通北坳这座珠穆朗玛的“大门” ② ③

第三次 ④ ⑤ 拔海8600米的“第二台阶”顶部附近的地方

(2)这篇文章的语言富有韵味,请你品析下面的句子,任选一个角度作一条赏析式批注,补全下面的书摘卡片。

累了一天,多想赶快坐下来休息一会儿啊。但当他看到自己的同伴们还停留在“冰胡同”下面时,他坚决地站起来,用冰镐保护着自己,然后抓起一根尼龙绳垂到竖着的“冰胡同”下面,用力帮助同伴们一个个地向上攀登。

描写角度:

加点词角度:

(3)文章在叙述上总是调动着读者的情绪,让读者始终牵挂着登山队员们,富有感染力。请从叙述方法和语言特点的角度,分析本文是如何达到这一效果的。

(4)读完文章后,你也许会想到这些词语:探索、坚韧、团结……请任选一个词语,结合文章内容简要分析,并谈谈你的启示。

三、文言文阅读(14分)

10.阅读下面内容,回答问题。

【甲】

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云磨。孔子云:“何陋之有?”

——唐刘禹锡《陋室铭》

【乙】

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

——宋 周敦颐《爱莲说》

(1)解释下列加点词语的意思。

①有仙则名 名:

②可以调素琴 调:

③可爱者甚蕃 蕃:

④香远益清 远:

⑤陶后鲜有闻 鲜:

(2)翻译下列划线句子。

①无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

②出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

(3)甲文借山水类比引出陋室,用“ ”点明文章主旨,统领全文;乙文通过正反衬托,得出“ ”表明作者追求。(用原句回答)

(4)甲乙两文都运用了托物言志的手法,在表明作者的志趣和追求时,还有对社会现实的批判和嘲讽。请结合具体语句分析两文中的批判嘲讽之意。

四、诗歌鉴赏(5分)

11.阅读下面古诗,完成各题。

游山西村

【南宋 陆游】

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

(1)小波和小涛一起对这首诗进行了理解赏析,其中正确的一项是

A.诗歌首联写农村拿鸡和肉招待客人,“足”字直接写出了其热情好客。

B.全诗以“游山西村”的行踪为线索,脉络清晰,用“柳暗花明”“春社近”暗示出游季节为冬天。

C.“拄杖”说明诗人已年迈,加之去职回乡后郁闷,所以诗人不愿乘月叩门叨扰人。

D.这首诗比较清新,充满了浓厚的生活气息,流露出诗人对农村生活的热爱。

(2)小波和小涛讨论了很长时间,都觉得诗的颔联“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”写得非常好,可就是不知道好在哪,请你从诗句在原作中的意思以及后来的衍生意义帮他俩说说好在哪?

五、名著导读(5分)

12. 李老师在“励志人生不言弃”主题班会上说:“同学们,如果你正在寻找一本能够启发你、激励你,让你对生活充满信心和力量的书,那么,《钢铁是怎样炼成的》绝对不会让你失望。”请你结合具体内容,为李老师的发言寻找依据。(不少于80字)

六、作文(60分)阅读下面材料,按要求作文。

13. 从牙牙学语的幼童,成长为一名初中学生,将来还要成长为一名高中生、大学生、国家建设者。在你经历的每一个阶段,总有一种力量让你成长。成长的力量或许来自于一句话,一个人,一件事;或许来自于一本书,一段经历……请以“成长的力量”为题,写一篇记叙文。

要求:不少于600字。不得出现真实的人名、校名、地名。

14. 清晨的露珠会折射整个太阳,路边的野菊能点亮一整片秋天。那些看似微小的光亮——可能是陌生人的一个微笑,失败时的一句鼓励,或是角落里一株倔强生长的小草,都能在黑暗中给我们力量。请将下面的题目补充完整,写一篇作文,除诗歌外,文体不限。

题目:_____给了我力量

要求:内容具体,有真情实感;不少于600字,不得出现真实的人名、校名、地名,不得抄袭。

第7页(共8页)

一、积累与运用(35分)

1.请从下列字帖中挑选你喜欢的两句,用正楷临写在下面的田字格中。

2.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是( )

唐代诗人白居易曾这样谈诗的抒情性:“感人心者,莫先乎情,莫始乎言,莫切乎声,莫深乎义。诗者,根情,苗言,华声,实义。”意思是说:______。

①内容是诗的苗

②声音是诗的花

③意义是诗的果实

④感情是诗的根

A.①②④③ B.④②①③ C.①④③② D.④①②③

3.下列语句没有语病的一项是( )

A.优秀的文学作品能得到大家的青睐,是因为其故事情节丰富、文化内涵丰厚。

B.广大青年崇德向善,不仅关乎其人生道路能否走得正、走得远,更关乎整个社会能否风清气正、和谐友爱。

C.好的演讲材料不是抄来的,而是演讲者对事实、数据等进行研究、整理、搜集的结果。

D.中学生只要具有开阔的视野,掌握更多的知识,不断碰撞思想的火花,才能真正形成创新意识。

4.阅读下面文段,完成文段后练习。

这天夜里,我睡得十分( ),梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里( ),还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

(1)写出文段中加点汉字的读音。

恍 惚

香气四溢

(2)依次在文段中两处括号内填入的词语应是

A.安然 散步

B.香甜 漫步

C.安然 漫步

D.香甜 散步

5.“孝亲敬老”是中华民族的传统美德,也是每个家庭的美好家风。学校决定组织一次“孝亲敬老月”活动,请你参与并完成以下任务。

(1)【选择标语】请你从下面的对联中为此次活动选择一条恰当的宣传标语。

A.膝下承欢传孝道,堂前尽瘁敬亲恩。

B.学国学明道养德,读经典修身正心。

C.忠心报国真君子,德行传家大丈夫。

D.粗茶有味清欢足,陋室无尘雅意多。

(2)【活动策划】班级将举办“孝心孝行”主题班会,请再设计两个活动,并说明设计意图。

活动一家书朗读会:通过朗读家书,体会文字传递的亲情温度。

活动二

活动三

(3)【口语交际】班会结束后,班委提议开展“教长辈使用智能手机”活动。小明同学抱怨:“有这时问不如多刷题。”请你从“孝心孝行”的角度写一段劝说他的话。

6.仿照例句,把句子补充完整。

生活是一首美妙动听的歌,我们要学会欣赏;生活是 ,我们要学会 ;生活是 ,我们要学会 。

7.名句名篇默写。

古典诗词是中华文化的瑰宝,优秀的诗词作品浩如烟海,所以积累诗词要分类整合,请你帮助小语将内容整理到位。

杜甫在《望岳》中,表现了不怕困难,敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概的两句是“ , ”;王安石的《登飞来峰》中,蕴含着认识达到一定高度,就不会被事物的假象所迷惑这一道理的句子是:“ , ”;陆游的《游山西村》中,“ , ”两句,写山村的美丽风光,写景中蕴含哲理;刘禹锡的《陋室铭》中,表明作者因远离了世俗的娱乐和繁琐的公务,而感到无比喜悦的句子是:“ , ”……

二、现代文阅读(31分)

8.阅读下面的文字,完成各题。

井冈翠竹(节选)

①井冈山五百里林海里,最使人难忘的是毛竹。

②从远处看,郁郁苍苍,重重叠叠,望不到头。到近处看,有的修直挺拔,好似当年山头的岗哨;有的密密麻麻,好似埋伏在深坳里的奇兵;有的看来出世还不久,却也亭亭玉立,别有一番神采。

③“井冈山的竹子,是革命的竹子!”井冈山人爱这么自豪地说。

④有道是:天下竹子数不清,井冈山竹子头一名。

⑤是的,当年用自己的血和汗保卫过第一个红色政权的战士们,谁不记得井冈山上的翠竹呢?用它搭过帐篷,用它做过梭镖,用它当罐盛过水、当碗蒸过饭,用它做过扁担和吹火筒。在黄洋界和八面山上,还用它摆过三十里竹钉阵,使多少白匪魂飞魄散,鬼哭狼嚎。如今,早就不再用竹钉当武器了,然而谁又能把它们忘怀呢?

⑥你看,那边山路上走来了两位老表,一人提着一只竹筒,这是什么?这不是红军的硝盐罐吗?要不,是给山头的红军送饭来了吧?这两只竹筒,能引起老战士们多少回忆!看见它,就想起了竹筒饭的清香,想起了老依们置着生命危险冲过白匪封锁线送上山来的粮食,想起了山上缺粮的年月。那时,红军每天每顿只能用南瓜充饥,但是同志们仍然意气风发地唱:“天天吃南瓜,革命打天下!”

⑦你看那毛竹做的扁担,多么坚韧,多么结实,再重的担子也能拢得起。当年毛委员和朱军长带领队伍下山去挑粮食,不就是用这样的扁担么?他们肩上挑的,哪里只是粮食?挑的是中国的无产阶级革命!我们最敬爱的毛主席和其他老一聚的无产阶级革命家,正是用井冈山毛竹做的扁担,挑着这一副关系着全中国人民命运的重担,从井冈山出发。走过漫漫长途,一直挑到北京。

⑧毛委员和朱军长下山去了,红军下山去了。井冈山的毛竹,同井冈山的人民一样,坚贞不屈。血雨腥风,毛竹青了又黄,黄了又青,不向残暴低头,不向敌人弯腰;竹叶烧了,还有竹枝,竹枝断了,还有竹鞭,还有深埋地上的竹根。“野火烧不尽,春风吹又生。”一到春天,漫山遍野,向大地显露着无限生机的,依然是那一望无际的翠竹。

⑨毛竹年年长,为的是向敌人示威;井冈山是压不倒、烧不光的。毛竹年年绿,为的是等待亲人,等待当年用竹筒盛水蒸饭、用竹钉竹枪打白匪的红军,等待自己的英雄子弟。朝也等,暮也等,等了漫长的二十年。二十年过去了,毛竹依旧是那么青翠,那么稠密,井冈山终于换了人间!

……

⑩井冈山的翠竹啊,你是革命的竹子!你不仅曾经为革命建立功勋,而且现在和将来仍然为社会主义、共产主义大厦继续献出一切。你永远那么青翠,永远那么挺拔,风吹雨打,从不改色;刀砍火烧,永不低头——这正是英雄的井冈山人,也是亿万中国人民的革命气节和革命精神!

(1)对文章内容的理解与分析,不正确的一项是

A.文章开篇点明毛竹难忘,采用远近视角描绘其外在形态特点。

B.“井冈山的竹子,是革命的竹子”此句直接表明文章主旨内容。

C.文中详细叙述毛竹仅用于战斗,体现其在革命时期重要作用。

D.结尾通过回忆挑粮情节,赞颂老一辈革命家伟大的革命精神。

(2)赏析下列语句。

①从远处看,郁郁苍苍,重重叠叠,望不到头。到近处看,有的修直挺拔,好似当年山头的岗哨。(赏析加点词)

②血雨腥风里,毛竹青了又黄,黄了又青,不向残暴低头,不向敌人弯展。(从修辞角度赏析)

(3)毛竹在文中有什么象征意义呢?作为中学生,我们在学习生活中可以通过哪些具体行动来传承“井冈翠竹”地精神呢?请结合事例说明。

9.阅读下面的文字,回答问题。

红旗插上珠穆朗玛峰

郭超人

①为了在班短的时间内征服珠穆朗玛峰,中国登山队决定拦夺取珠穆朗玛峰顶峰的战斗分成三个“战役”进行。

②3月25日,连绵的风雪停息了。笼罩在山区上空的昏蒙蒙的雾幕开始消散,隐藏了多时的太阳又从山后冉冉升起,阳光把珠穆朗玛的山峦映得五彩缤纷,天空瓦蓝瓦蓝的。在珠穆朗玛山区,这是少有的好天气。中国登山队决定全体登山队员今天从大本营出发,开始向珠穆朗玛峰进行第一次适应性行军。

③3月27日,在预定的时间内,登山队员们胜利地完成了第一次适应性行军的任务,第二天又返回到山下的大本营。

④根据征服珠穆朗玛峰的总体计划,中国登山队第二次适应性行军的任务,就是要打通北坳这座珠穆朗玛的“大门”,到达拔海[注]七千米以上的地带。

⑤4月11日,大队从第一次适应性行军时到达过的目的地——拔海6400米的营地出发,攀登北坳,又开始了险峻而艰苦的旅程。

⑥随着高度的上升和坡度的险陡,昼山队员们呼吸开始变得急促,脚步也逐渐缓慢下来。这时,走在最前面的队长吏占春停了下来,热情地鼓励大家说:“前进,同志们,坚持就是胜利!我们是英雄的中国登山队员,我们的口号只有一个:向前!永远向前!北坳阻挡不了我们,珠穆朗玛峰顶峰也难不倒我们,我们一定要取得胜利!也一定能取得胜利!”史占春鼓励大家的话像一把烈火,在每一个登山队员的心中燃烧起来,他们的脚步开始变得比任何时候都更加迅速而稳健。

⑦运动健将刘连满——一位来自哈尔滨的消防员,最先攀到被登山队员们称作“冰胡同”的冰裂缝的顶部。累了一天,多想赶快坐下来休息一会儿啊。但当他看到自己的同伴们还停留在“冰胡同”下面时,他坚决地站起来,用冰搞保护着自己,然后抓起一根尼龙绳垂到坚着的“冰胡同”下面,用力帮助同伴们一个个地向上攀登。两个小时过去了,汗水湿透了他的衣衫,四肢酸疼,但他仍坚持到队员们全部上完为止。

⑧就这样,登山队员们安全地通过了北地冰坡,登到了珠穆朗玛峰拔海7000米以上的地带。这样,就结束了第二次的适应性行军。

⑨4月29日,中国登山队全体队员从拔海7000米的北坳附近的营地出发,开始了第三次适应性行军征服新高度的战斗。

⑩随着拔海高度的上升,空气中氧气更加稀薄。太们在这里每移动一步,心脏就剧烈地疆跳起来,呼吸时上气不接下气。在大队通过拔海7400米附近一段直线距高不到二十米的岩坡时,人们竟不得不休息了四次才攀登上去。

经过两天艰苦的行军,大队终于安全地到达了拔海7600来的地方——我国登山史上的新高度。

为了进一步确定突击顶峰的路线,第二天上库,队长史占春带领玉凤桐等队员,开始向更高的高度前进。其他队员在拔海8500米的地方停下来。队长史占春和队员王凤桐不满意仅仅在这个高度上的侦察,他们又决定继续前进。最终在当天北京时间21点登到了拔海8600米的“第二台阶”顶部附近的地方,这比第三次适应性行军原定到达的高度已高出300米。天色已晚,他们决定等天亮以后再进行侦察,于是在岩壁上用冰镐挖成一个低矮的雪洞,两个人紧紧地挤着坐在一起。

雪洞里气温在摄氏零下40度左右。由于物资运输供应不上,史占春和王凤桐为了给大队开辟出胜利的道路,吹着寒风,忍饥挨饿,守候黎明的到来。

因为携带的人造氧气所剩不多,史占春和王凤桐大胆地决定不用人造氧气。他们沉重地喘着气,整整过了一夜。在世界登山史上,在8600米的高度不使用氧气,这还是第一次。

第二天清晨,珠穆朗玛峰上空万里无云,连绵的峰峦沐浴着灿烂的阳光。

史占春和王凤桐走出雪洞,现在,珠穆朗玛峰“高不可攀”的顶峰,离他们不过200多米,尖锥形的顶峰清晰地出现在他们眼前。凭着丰富的登山经验,他们很快就观察到了一条适宜的登上顶峰的路线。

5月4日,史占春带领着队员们开始返回山下海拔5120米的大本营。经过13天的战斗,他们胜利地“超额”完成了第三次适应性行军的任务。

(有删改)

【注】拔海:同“海拔”。以平均海水面做标准高出海平面的高度。

(1)文章的标题是《红旗插上珠穆朗玛峰》,中国登山队为实现这一目标,进行了三次适应性行军,请你结合文章内容补全下表。

三次适应性行军 任务 困难 所到地点

第一次 ① / 到达拔海6400米的营地

第二次 打通北坳这座珠穆朗玛的“大门” ② ③

第三次 ④ ⑤ 拔海8600米的“第二台阶”顶部附近的地方

(2)这篇文章的语言富有韵味,请你品析下面的句子,任选一个角度作一条赏析式批注,补全下面的书摘卡片。

累了一天,多想赶快坐下来休息一会儿啊。但当他看到自己的同伴们还停留在“冰胡同”下面时,他坚决地站起来,用冰镐保护着自己,然后抓起一根尼龙绳垂到竖着的“冰胡同”下面,用力帮助同伴们一个个地向上攀登。

描写角度:

加点词角度:

(3)文章在叙述上总是调动着读者的情绪,让读者始终牵挂着登山队员们,富有感染力。请从叙述方法和语言特点的角度,分析本文是如何达到这一效果的。

(4)读完文章后,你也许会想到这些词语:探索、坚韧、团结……请任选一个词语,结合文章内容简要分析,并谈谈你的启示。

三、文言文阅读(14分)

10.阅读下面内容,回答问题。

【甲】

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云磨。孔子云:“何陋之有?”

——唐刘禹锡《陋室铭》

【乙】

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

——宋 周敦颐《爱莲说》

(1)解释下列加点词语的意思。

①有仙则名 名:

②可以调素琴 调:

③可爱者甚蕃 蕃:

④香远益清 远:

⑤陶后鲜有闻 鲜:

(2)翻译下列划线句子。

①无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

②出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

(3)甲文借山水类比引出陋室,用“ ”点明文章主旨,统领全文;乙文通过正反衬托,得出“ ”表明作者追求。(用原句回答)

(4)甲乙两文都运用了托物言志的手法,在表明作者的志趣和追求时,还有对社会现实的批判和嘲讽。请结合具体语句分析两文中的批判嘲讽之意。

四、诗歌鉴赏(5分)

11.阅读下面古诗,完成各题。

游山西村

【南宋 陆游】

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

(1)小波和小涛一起对这首诗进行了理解赏析,其中正确的一项是

A.诗歌首联写农村拿鸡和肉招待客人,“足”字直接写出了其热情好客。

B.全诗以“游山西村”的行踪为线索,脉络清晰,用“柳暗花明”“春社近”暗示出游季节为冬天。

C.“拄杖”说明诗人已年迈,加之去职回乡后郁闷,所以诗人不愿乘月叩门叨扰人。

D.这首诗比较清新,充满了浓厚的生活气息,流露出诗人对农村生活的热爱。

(2)小波和小涛讨论了很长时间,都觉得诗的颔联“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”写得非常好,可就是不知道好在哪,请你从诗句在原作中的意思以及后来的衍生意义帮他俩说说好在哪?

五、名著导读(5分)

12. 李老师在“励志人生不言弃”主题班会上说:“同学们,如果你正在寻找一本能够启发你、激励你,让你对生活充满信心和力量的书,那么,《钢铁是怎样炼成的》绝对不会让你失望。”请你结合具体内容,为李老师的发言寻找依据。(不少于80字)

六、作文(60分)阅读下面材料,按要求作文。

13. 从牙牙学语的幼童,成长为一名初中学生,将来还要成长为一名高中生、大学生、国家建设者。在你经历的每一个阶段,总有一种力量让你成长。成长的力量或许来自于一句话,一个人,一件事;或许来自于一本书,一段经历……请以“成长的力量”为题,写一篇记叙文。

要求:不少于600字。不得出现真实的人名、校名、地名。

14. 清晨的露珠会折射整个太阳,路边的野菊能点亮一整片秋天。那些看似微小的光亮——可能是陌生人的一个微笑,失败时的一句鼓励,或是角落里一株倔强生长的小草,都能在黑暗中给我们力量。请将下面的题目补充完整,写一篇作文,除诗歌外,文体不限。

题目:_____给了我力量

要求:内容具体,有真情实感;不少于600字,不得出现真实的人名、校名、地名,不得抄袭。

第7页(共8页)

同课章节目录