人教版高中地理必修第一册第五章植被与土壤5.2土壤教学课件

文档属性

| 名称 | 人教版高中地理必修第一册第五章植被与土壤5.2土壤教学课件 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 34.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-22 19:30:57 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

2019

新课标人教版

第五章 植被与土壤

第二节 土壤

第二节 土壤

1.通过实地观察或运用土壤标本,了解土壤的组成、颜色、质地和部面结构,掌握观察土壤的基本内容和方法;

2.运用图文资料,结合观察活动说明土壤的主要形成要素,并据此解释常见的土壤现象;

3.结合实例,了解土壤的功能和养护途径,体会养护土壤的重要性。

课程标准

学习目标

通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素。

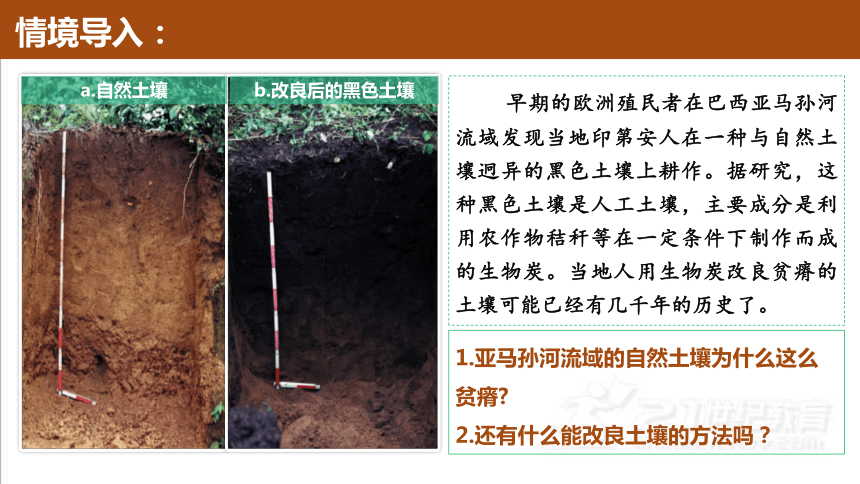

情境导入:

早期的欧洲殖民者在巴西亚马孙河流域发现当地印第安人在一种与自然土壤迥异的黑色土壤上耕作。据研究,这种黑色土壤是人工土壤,主要成分是利用农作物秸秆等在一定条件下制作而成的生物炭。当地人用生物炭改良贫瘠的土壤可能已经有几千年的历史了。

1.亚马孙河流域的自然土壤为什么这么贫瘠

2.还有什么能改良土壤的方法吗?

b.改良后的黑色土壤

a.自然土壤

一

观察土壤

一、观察土壤:

1.土壤概念:

是指陆地表层具有一定肥力,能够生长植物的疏松的表层。

位置

特性

作用

一、观察土壤:

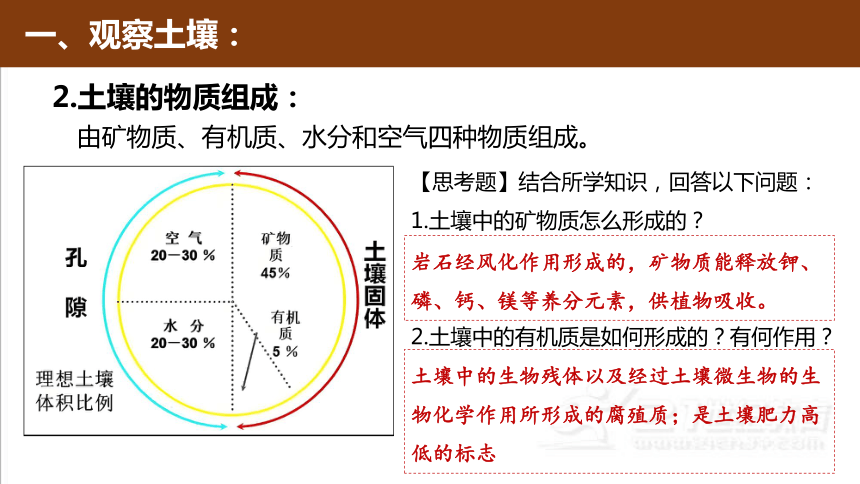

2.土壤的物质组成:

由矿物质、有机质、水分和空气四种物质组成。

【思考题】结合所学知识,回答以下问题:

1.土壤中的矿物质怎么形成的?

2.土壤中的有机质是如何形成的?有何作用?

岩石经风化作用形成的,矿物质能释放钾、磷、钙、镁等养分元素,供植物吸收。

土壤中的生物残体以及经过土壤微生物的生物化学作用所形成的腐殖质;是土壤肥力高低的标志

一、观察土壤:

【思考题】结合所学知识,回答以下问题:

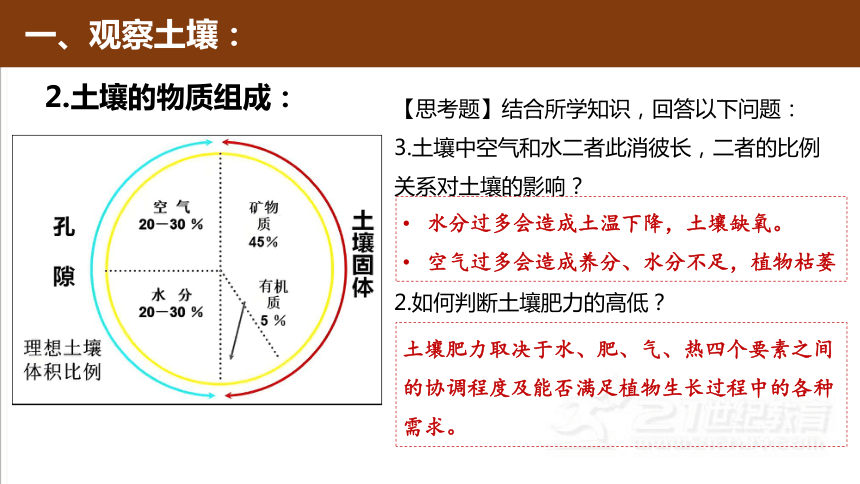

3.土壤中空气和水二者此消彼长,二者的比例关系对土壤的影响?

2.如何判断土壤肥力的高低?

水分过多会造成土温下降,土壤缺氧。

空气过多会造成养分、水分不足,植物枯萎

土壤肥力取决于水、肥、气、热四个要素之间的协调程度及能否满足植物生长过程中的各种需求。

2.土壤的物质组成:

一、观察土壤:

3.土壤的观察内容:

土壤颜色

土壤质地

土壤剖面构造

土壤颜色

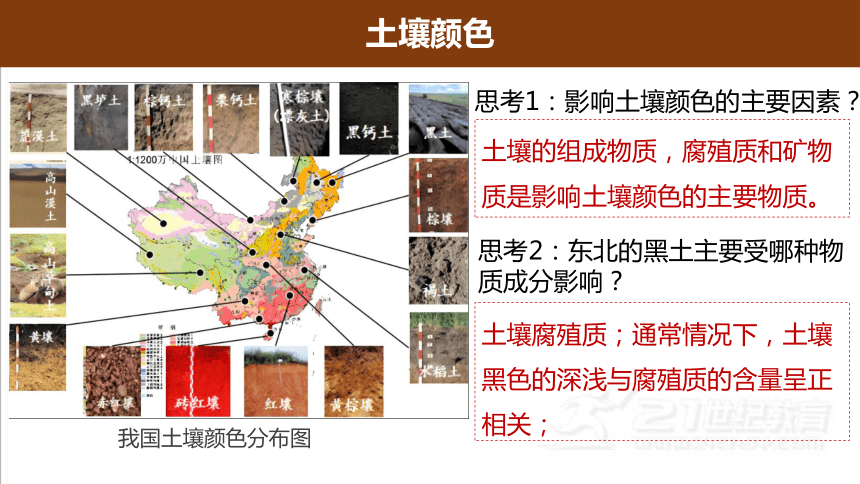

土壤颜色是土壤最重要的外部特征之一。有些土壤就是用颜色来命名的。

东北黑土

南方红壤

黄土高原黄土

四川盆地紫色土

土壤颜色

我国土壤颜色分布图

思考1:影响土壤颜色的主要因素?

土壤的组成物质,腐殖质和矿物质是影响土壤颜色的主要物质。

思考2:东北的黑土主要受哪种物质成分影响?

土壤腐殖质;通常情况下,土壤黑色的深浅与腐殖质的含量呈正相关;

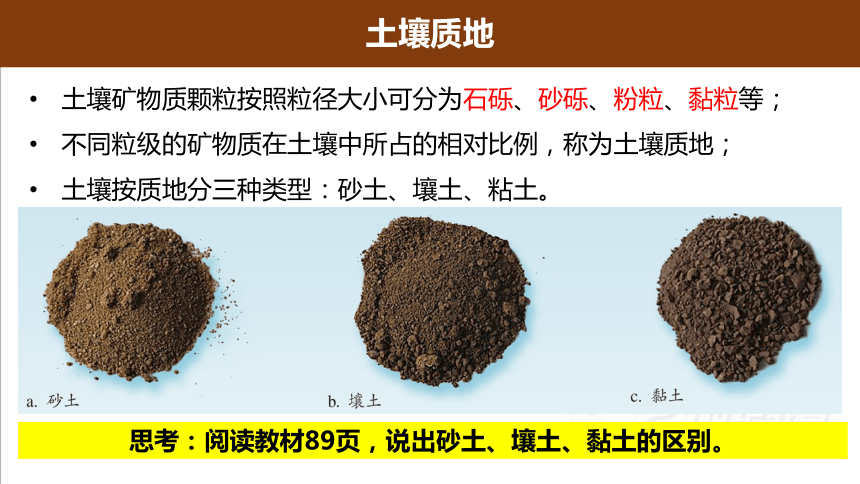

土壤质地

土壤矿物质颗粒按照粒径大小可分为石砾、砂砾、粉粒、黏粒等;

不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例,称为土壤质地;

土壤按质地分三种类型:砂土、壤土、粘土。

思考:阅读教材89页,说出砂土、壤土、黏土的区别。

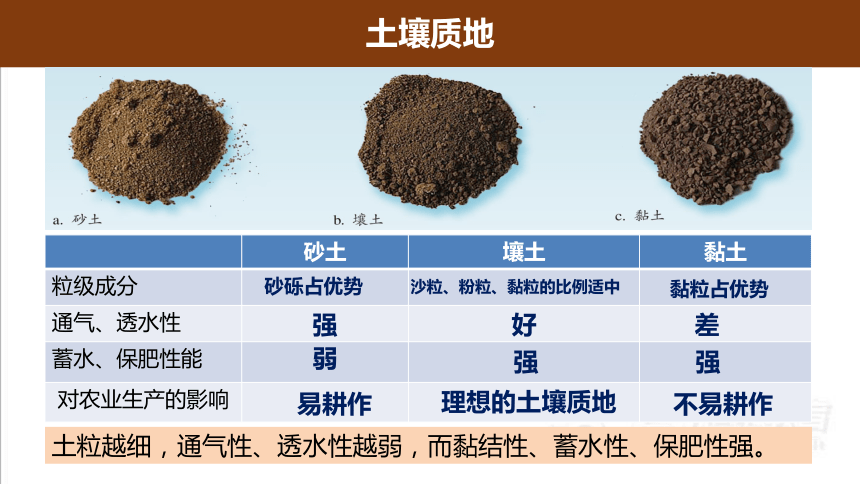

砂土 壤土 黏土

粒级成分

通气、透水性

蓄水、保肥性能

对农业生产的影响

土壤质地

土粒越细,通气性、透水性越弱,而黏结性、蓄水性、保肥性强。

砂砾占优势

强

弱

易耕作

沙粒、粉粒、黏粒的比例适中

好

强

理想的土壤质地

黏粒占优势

差

强

不易耕作

土壤剖面构造

是指从地面垂直向下的土壤纵剖面;

由一些形态特征各异的、大致呈水平展布的土层所构成;

这些土层是土壤形成过程中物质转化、迁移和积累的结果。

土壤剖面构造

阅读教材89页图5.17森林土壤剖面图和90页图5.18耕作土壤剖面,思考以下问题:

(1)土壤自上而下分为哪几层?

(2)每一层的颜色和质地有什么差异?

(3)每一层土壤组成成分可能会有什么差异?

(4)这种分层是如何形成的?

有机层:以分解和半分解的有机质为主

腐殖质层:腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色。

淋溶层:由于溶解于水的矿物质随水的下渗运移,本

层矿物质淋失,颜色较浅。

母质层:疏松的风化碎屑物质

淀积层:上层土壤淋失的物质在此沉淀、积累,质地

黏重、紧实,呈棕色或红棕色

母岩层:坚硬的岩石

土壤剖面构造--森林土壤剖面

耕作层

又称表土层或熟土层,土质疏松,有机质比例高,颜色较暗。一般15-30厘米厚。

犁底层

又称亚表土层,土层紧实,颜色较浅,具有保肥保水作用。

自然土层

未经耕作熟化,不利于作物生长。

自然土壤经过人为耕作就变成耕作土壤

土壤剖面构造--耕作土壤剖面

二

土壤的主要形成因素

二、土壤的主要形成因素:

土壤形成初期

岩石开始崩解

土层开始形成

完整的土壤层

成土母质

有机物

母质层

母质层

母质层

腐殖质层

淀积层

腐殖质层

淋溶层

基岩

基岩

基岩

基岩

岩石

成土母质

原始土壤

成熟土壤

1.读图说明土壤的形成过程。

风化作用

低等植物

高等植物

微生物

成土母质

原始土壤

成熟土壤

裸露岩石

2.归纳影响土壤形成的因素。

二、土壤的主要形成因素:

1

2

3

气候

4

地貌

5

时间

6

人类活动

成土母质

生物

土壤是环境各要素综合作用的产物

二、土壤的主要形成因素:

1

成土母质

阅读教材91页,思考:什么是成土母质,其对土壤有何影响?

概念:岩石的风化产物,称为成土母质,它是土壤发育的物质基础。

影响:

决定了土壤矿物质的成分和养分状况

影响土壤的质地。

典例:四川盆地的紫色土

紫色的砂岩、页岩风化形成,富含磷、钾,肥沃

二、土壤的主要形成因素:

阅读教材91页,结合图5.19,思考下列问题:

(1)土壤中的有机质来自哪里?

(2)土壤中的腐殖质是如何形成的?

(3)腐殖质的形成主要受哪些因素的影响?

(4)来自不同圈层的养分元素为何在土壤表层富集?

(5)生物对土壤形成的作用?

2

生物

生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素。

二、土壤的主要形成因素:

(1)土壤中的有机质来自生物残体;

(2)有机质在微生物的作用下分解,转化为腐殖质;

(3)影响腐殖质形成的主要因素:

土壤的温度、湿度和通气状况;适宜的温度、湿度和良好的通气状况有利于微生物活动,从而促进有机质的分解和腐殖质的形成。

2

生物

生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素。

【特别提醒】有机质不能被植物直接吸收,只有变成腐殖质时才能被植物吸收,成为土壤肥力的主要来源。

二、土壤的主要形成因素:

(4)来自不同圈层的养分元素在土壤表层富集过程:

植物吸收成土母质和大气中的营养元素,储存在生物体内,并随生物残体分解释放到土壤表层,使营养元素在土壤表层富集。

(5)生物对土壤形成的作用:

植物、动物、微生物的综合作用,加快岩石风化和土壤的形成的过程,改善成土母质的性状,促进土壤矿物质颗粒团聚。

2

生物

生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素。

二、土壤的主要形成因素:

小结:生物在土壤的形成和发育过程中的作用

植物

①有机质的积累过程

有机质

腐殖质

氮素养分

土壤颗粒

微生物

释放

团聚

②养分元素的富集过程

岩石风化

成土母质

营养元素

形成

释放

植物

土壤表层

形成肥力

分解

富集

二、土壤的主要形成因素:

3

气候

规律:岩石风化的强度和速度与气温和降水呈正相关

湿热环境:土壤形成速度快,风化和淋溶作用强,土壤黏粒比重高。如红壤

冷湿环境:有机质积累多,土壤肥沃。如世界三大黑土分布区。

干冷环境:土壤形成速度较慢。

干热环境:土壤有机质积累少,土壤肥力低。如撒哈拉沙漠地区。

总体而言,气候的分布规律在很大程度上影响和控制了土壤的分布规律

土壤中有机质含量主要取决于气候和生物

二、土壤的主要形成因素:

分析亚马孙河雨林土壤贫瘠的原因

案例分析1:亚马孙热带雨林气候高温多雨,植被茂密,但土壤却十分的贫瘠,被称为“长着森林的绿色沙漠”

雨林温度高,有机质分解快,养分大部分被植物吸收,土壤缺少养分积累和补充;

降水多,地表径流和淋溶作用强带走养分,土壤养分少。

二、土壤的主要形成因素:

案例分析2:对耕作而言,东北平原土壤肥沃,而南方地区土壤相对贫瘠。

东北地区气候冷湿,有机质分解慢,容易累积,形成黑土,土壤肥沃;而南方地区气候湿热,有机质分解快,不易积累,土壤相对瘠薄。

案例分析3:我国西北地区的土壤类型及其形成原因。

西北地区土壤类型为荒漠土;原因是深居内陆,气候干旱,植被覆盖率低,地表物质疏松,多为沙质土壤,沙粒多、干燥、有机质含量低、贫瘠、黏性低。

同时受气候影响,东北一年一熟,耕种消耗土壤有机质较少,南方一年两熟或三熟,耕种消耗土壤有机质较多

二、土壤的主要形成因素:

土壤形成与岩石风化、生物循环的关系

岩石

母质

沉(堆)积物

土壤

生物体

风化

养分释放

成岩

淋溶搬运

淋失

分解

二、土壤的主要形成因素:

4

地貌

思考题1:山顶和山麓、阳坡与阴坡、迎风坡与背风坡土壤发育是否相同?解释原因;

不同,因为山顶和山麓、阳坡与阴坡、迎风坡与背风坡,不同的地貌部位气候不同,植被不同,土壤发育不同。

思考题2:分析坡度对土壤的发育有何影响;

坡度

水流速度

物质迁移速度

陡坡

缓坡

很难发育成深厚的土壤

发育成深厚的土壤

二、土壤的主要形成因素:

思考题3:从山顶至山前平原,土壤存在哪些差异?解释原因。

差异:山顶到低洼地,由于成土母质颗粒存在由粗到细的规律,依次分布砂质土、砂土、壤土和黏土。

原因:同一地区,山顶气温较低、水分较少,风化作用较弱,细小风化产物易流失,成土母质颗粒粗。山前平原气温较高、水分较多,风化作用较强,且易接受、堆积细小风化产物,成土母质颗粒细。

二、土壤的主要形成因素:

5

时间

土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显。

二、土壤的主要形成因素:

6

人类活动

有利影响:人类长期的耕作和培育下,形成有利与农业生产的耕作土壤;

例如我国南方平原的水稻土,是人类对红壤的耕作和培养形成的肥沃土壤。

二、土壤的主要形成因素:

6

人类活动

不利影响:不合理利用造成土地盐渍化、水土流水、荒漠化、污染等

土地盐渍化

水土流水

土地荒漠化

土地污染

二、土壤的主要形成因素:

热量

水分

气候

生物

成土母质

有机质

矿物质

地貌

土壤性质

时间 人类活动

最活跃的因素

土壤发育的物质基础

影响土壤的分布规律

【小结】

三

土壤的功能和养护

水圈

土壤

大气圈

生物圈

功能一

联系有机界和无机界的关键环节

功能二

土壤为植物生长提供了扎根立足的条件

功能三

为许多动物和微生物提供生存的场所和营养

功能四

土壤具有重要的蓄水、保水功能

功能五

土壤是人类种植农作物的物质基础,是珍贵的自然资源

三、土壤的功能和养护:

2、土壤的养护

(1)劣质土壤改良、改造

亚马孙平原用生物炭改良土壤

土壤酸性---加熟石灰

贫瘠---施肥,种植绿肥

土质黏重---掺沙子,改良土壤结构

种植耐酸作物,茶、马尾松柑橘等。

我国红壤改良

(2)优质土壤种、养结合

案例分析:我国黄淮海平原盐碱地的综合治理

土壤盐碱化过程示意图

案例分析:我国黄淮海平原盐碱地的综合治理

阅读教材94页,结合所学知识,思考以下问题?

(2)华北平原盐碱化严重的原因?

自然原因:

气候:频繁旱涝,旱季降水少,蒸发旺;

地形:地势低洼,排水不畅;地下水埋藏浅;

人为原因:

大水漫灌,只灌不排;海水倒灌;

过度开采地下水,导致海水倒灌。

(1)土地盐碱化问题在我国的分布?

华北平原、西北灌区、东北平原及沿海地区

案例分析:我国黄淮海平原盐碱地的综合治理

(3)水盐运动规律及形成原因:

水盐运动 气候变化及形成原因

春季返盐 蒸发强烈,盐分随水沿土壤空隙上升到地表

夏季淋盐 降水量大,土壤表层盐分被雨水淋洗,使土壤表层脱盐

冬季稳定 降水少,气温低,蒸发弱,盐分稳定

案例分析:我国黄淮海平原盐碱地的综合治理

(4) 盐碱地的综合治理

我国黄淮海平原盐碱地的综合治理

(2)华北平原盐碱化的原因?

气候:频繁旱涝,旱季降水少,蒸发旺;

地形:地势低洼,排水不畅;

地下水埋藏浅;

大水漫灌,只灌不排;海水倒灌。

(3)水盐运动规律

春秋季节返盐,夏季淋盐,冬季盐分相对稳定

(1)盐碱化的分布?

华北、西北(灌区)、东北

什么是土壤盐碱化呢?

土壤盐渍化是指土壤底层或地下水盐分随毛管水的上升到地表,水分蒸发后,使盐分积累在表层土壤中的过程。

(1)休耕——指土地在耕作一段时间后,暂停种植农作物一段时间,使土壤的肥力得以恢复。

澳大利亚混合农业休耕模式

(2)轮作——指在田地上不同年度间有顺序的轮换种植不同作物,从而调节土壤中的营养元素种类和含量

紫云英

(3)种植绿肥——指一类主要当作肥料种植的作物;这类作物养分含量丰富,翻入土壤中,具有丰富土壤营养物质、改良土壤物理性状等作用

(4)广施农家肥——人畜粪便、厨余垃圾等作为农家肥,能够有效为土地提供腐殖质,保持土地肥力,是我国古代数千年来保持土地肥力的秘密。

土壤

土壤观察

土壤功能

土壤形成因素

气候

土壤概念

土壤组成

观察内容

成土母质

生物

土壤养护

地貌

时间

人类活动

改良

养护

植物生长提供扎根立足的条件

动物和微生物生存的场所和营养来源

蓄水、保肥

农业的物质基础

本课小结

2019

新课标人教版

第五章 植被与土壤

第二节 土壤

第二节 土壤

1.通过实地观察或运用土壤标本,了解土壤的组成、颜色、质地和部面结构,掌握观察土壤的基本内容和方法;

2.运用图文资料,结合观察活动说明土壤的主要形成要素,并据此解释常见的土壤现象;

3.结合实例,了解土壤的功能和养护途径,体会养护土壤的重要性。

课程标准

学习目标

通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素。

情境导入:

早期的欧洲殖民者在巴西亚马孙河流域发现当地印第安人在一种与自然土壤迥异的黑色土壤上耕作。据研究,这种黑色土壤是人工土壤,主要成分是利用农作物秸秆等在一定条件下制作而成的生物炭。当地人用生物炭改良贫瘠的土壤可能已经有几千年的历史了。

1.亚马孙河流域的自然土壤为什么这么贫瘠

2.还有什么能改良土壤的方法吗?

b.改良后的黑色土壤

a.自然土壤

一

观察土壤

一、观察土壤:

1.土壤概念:

是指陆地表层具有一定肥力,能够生长植物的疏松的表层。

位置

特性

作用

一、观察土壤:

2.土壤的物质组成:

由矿物质、有机质、水分和空气四种物质组成。

【思考题】结合所学知识,回答以下问题:

1.土壤中的矿物质怎么形成的?

2.土壤中的有机质是如何形成的?有何作用?

岩石经风化作用形成的,矿物质能释放钾、磷、钙、镁等养分元素,供植物吸收。

土壤中的生物残体以及经过土壤微生物的生物化学作用所形成的腐殖质;是土壤肥力高低的标志

一、观察土壤:

【思考题】结合所学知识,回答以下问题:

3.土壤中空气和水二者此消彼长,二者的比例关系对土壤的影响?

2.如何判断土壤肥力的高低?

水分过多会造成土温下降,土壤缺氧。

空气过多会造成养分、水分不足,植物枯萎

土壤肥力取决于水、肥、气、热四个要素之间的协调程度及能否满足植物生长过程中的各种需求。

2.土壤的物质组成:

一、观察土壤:

3.土壤的观察内容:

土壤颜色

土壤质地

土壤剖面构造

土壤颜色

土壤颜色是土壤最重要的外部特征之一。有些土壤就是用颜色来命名的。

东北黑土

南方红壤

黄土高原黄土

四川盆地紫色土

土壤颜色

我国土壤颜色分布图

思考1:影响土壤颜色的主要因素?

土壤的组成物质,腐殖质和矿物质是影响土壤颜色的主要物质。

思考2:东北的黑土主要受哪种物质成分影响?

土壤腐殖质;通常情况下,土壤黑色的深浅与腐殖质的含量呈正相关;

土壤质地

土壤矿物质颗粒按照粒径大小可分为石砾、砂砾、粉粒、黏粒等;

不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例,称为土壤质地;

土壤按质地分三种类型:砂土、壤土、粘土。

思考:阅读教材89页,说出砂土、壤土、黏土的区别。

砂土 壤土 黏土

粒级成分

通气、透水性

蓄水、保肥性能

对农业生产的影响

土壤质地

土粒越细,通气性、透水性越弱,而黏结性、蓄水性、保肥性强。

砂砾占优势

强

弱

易耕作

沙粒、粉粒、黏粒的比例适中

好

强

理想的土壤质地

黏粒占优势

差

强

不易耕作

土壤剖面构造

是指从地面垂直向下的土壤纵剖面;

由一些形态特征各异的、大致呈水平展布的土层所构成;

这些土层是土壤形成过程中物质转化、迁移和积累的结果。

土壤剖面构造

阅读教材89页图5.17森林土壤剖面图和90页图5.18耕作土壤剖面,思考以下问题:

(1)土壤自上而下分为哪几层?

(2)每一层的颜色和质地有什么差异?

(3)每一层土壤组成成分可能会有什么差异?

(4)这种分层是如何形成的?

有机层:以分解和半分解的有机质为主

腐殖质层:腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色。

淋溶层:由于溶解于水的矿物质随水的下渗运移,本

层矿物质淋失,颜色较浅。

母质层:疏松的风化碎屑物质

淀积层:上层土壤淋失的物质在此沉淀、积累,质地

黏重、紧实,呈棕色或红棕色

母岩层:坚硬的岩石

土壤剖面构造--森林土壤剖面

耕作层

又称表土层或熟土层,土质疏松,有机质比例高,颜色较暗。一般15-30厘米厚。

犁底层

又称亚表土层,土层紧实,颜色较浅,具有保肥保水作用。

自然土层

未经耕作熟化,不利于作物生长。

自然土壤经过人为耕作就变成耕作土壤

土壤剖面构造--耕作土壤剖面

二

土壤的主要形成因素

二、土壤的主要形成因素:

土壤形成初期

岩石开始崩解

土层开始形成

完整的土壤层

成土母质

有机物

母质层

母质层

母质层

腐殖质层

淀积层

腐殖质层

淋溶层

基岩

基岩

基岩

基岩

岩石

成土母质

原始土壤

成熟土壤

1.读图说明土壤的形成过程。

风化作用

低等植物

高等植物

微生物

成土母质

原始土壤

成熟土壤

裸露岩石

2.归纳影响土壤形成的因素。

二、土壤的主要形成因素:

1

2

3

气候

4

地貌

5

时间

6

人类活动

成土母质

生物

土壤是环境各要素综合作用的产物

二、土壤的主要形成因素:

1

成土母质

阅读教材91页,思考:什么是成土母质,其对土壤有何影响?

概念:岩石的风化产物,称为成土母质,它是土壤发育的物质基础。

影响:

决定了土壤矿物质的成分和养分状况

影响土壤的质地。

典例:四川盆地的紫色土

紫色的砂岩、页岩风化形成,富含磷、钾,肥沃

二、土壤的主要形成因素:

阅读教材91页,结合图5.19,思考下列问题:

(1)土壤中的有机质来自哪里?

(2)土壤中的腐殖质是如何形成的?

(3)腐殖质的形成主要受哪些因素的影响?

(4)来自不同圈层的养分元素为何在土壤表层富集?

(5)生物对土壤形成的作用?

2

生物

生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素。

二、土壤的主要形成因素:

(1)土壤中的有机质来自生物残体;

(2)有机质在微生物的作用下分解,转化为腐殖质;

(3)影响腐殖质形成的主要因素:

土壤的温度、湿度和通气状况;适宜的温度、湿度和良好的通气状况有利于微生物活动,从而促进有机质的分解和腐殖质的形成。

2

生物

生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素。

【特别提醒】有机质不能被植物直接吸收,只有变成腐殖质时才能被植物吸收,成为土壤肥力的主要来源。

二、土壤的主要形成因素:

(4)来自不同圈层的养分元素在土壤表层富集过程:

植物吸收成土母质和大气中的营养元素,储存在生物体内,并随生物残体分解释放到土壤表层,使营养元素在土壤表层富集。

(5)生物对土壤形成的作用:

植物、动物、微生物的综合作用,加快岩石风化和土壤的形成的过程,改善成土母质的性状,促进土壤矿物质颗粒团聚。

2

生物

生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素。

二、土壤的主要形成因素:

小结:生物在土壤的形成和发育过程中的作用

植物

①有机质的积累过程

有机质

腐殖质

氮素养分

土壤颗粒

微生物

释放

团聚

②养分元素的富集过程

岩石风化

成土母质

营养元素

形成

释放

植物

土壤表层

形成肥力

分解

富集

二、土壤的主要形成因素:

3

气候

规律:岩石风化的强度和速度与气温和降水呈正相关

湿热环境:土壤形成速度快,风化和淋溶作用强,土壤黏粒比重高。如红壤

冷湿环境:有机质积累多,土壤肥沃。如世界三大黑土分布区。

干冷环境:土壤形成速度较慢。

干热环境:土壤有机质积累少,土壤肥力低。如撒哈拉沙漠地区。

总体而言,气候的分布规律在很大程度上影响和控制了土壤的分布规律

土壤中有机质含量主要取决于气候和生物

二、土壤的主要形成因素:

分析亚马孙河雨林土壤贫瘠的原因

案例分析1:亚马孙热带雨林气候高温多雨,植被茂密,但土壤却十分的贫瘠,被称为“长着森林的绿色沙漠”

雨林温度高,有机质分解快,养分大部分被植物吸收,土壤缺少养分积累和补充;

降水多,地表径流和淋溶作用强带走养分,土壤养分少。

二、土壤的主要形成因素:

案例分析2:对耕作而言,东北平原土壤肥沃,而南方地区土壤相对贫瘠。

东北地区气候冷湿,有机质分解慢,容易累积,形成黑土,土壤肥沃;而南方地区气候湿热,有机质分解快,不易积累,土壤相对瘠薄。

案例分析3:我国西北地区的土壤类型及其形成原因。

西北地区土壤类型为荒漠土;原因是深居内陆,气候干旱,植被覆盖率低,地表物质疏松,多为沙质土壤,沙粒多、干燥、有机质含量低、贫瘠、黏性低。

同时受气候影响,东北一年一熟,耕种消耗土壤有机质较少,南方一年两熟或三熟,耕种消耗土壤有机质较多

二、土壤的主要形成因素:

土壤形成与岩石风化、生物循环的关系

岩石

母质

沉(堆)积物

土壤

生物体

风化

养分释放

成岩

淋溶搬运

淋失

分解

二、土壤的主要形成因素:

4

地貌

思考题1:山顶和山麓、阳坡与阴坡、迎风坡与背风坡土壤发育是否相同?解释原因;

不同,因为山顶和山麓、阳坡与阴坡、迎风坡与背风坡,不同的地貌部位气候不同,植被不同,土壤发育不同。

思考题2:分析坡度对土壤的发育有何影响;

坡度

水流速度

物质迁移速度

陡坡

缓坡

很难发育成深厚的土壤

发育成深厚的土壤

二、土壤的主要形成因素:

思考题3:从山顶至山前平原,土壤存在哪些差异?解释原因。

差异:山顶到低洼地,由于成土母质颗粒存在由粗到细的规律,依次分布砂质土、砂土、壤土和黏土。

原因:同一地区,山顶气温较低、水分较少,风化作用较弱,细小风化产物易流失,成土母质颗粒粗。山前平原气温较高、水分较多,风化作用较强,且易接受、堆积细小风化产物,成土母质颗粒细。

二、土壤的主要形成因素:

5

时间

土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显。

二、土壤的主要形成因素:

6

人类活动

有利影响:人类长期的耕作和培育下,形成有利与农业生产的耕作土壤;

例如我国南方平原的水稻土,是人类对红壤的耕作和培养形成的肥沃土壤。

二、土壤的主要形成因素:

6

人类活动

不利影响:不合理利用造成土地盐渍化、水土流水、荒漠化、污染等

土地盐渍化

水土流水

土地荒漠化

土地污染

二、土壤的主要形成因素:

热量

水分

气候

生物

成土母质

有机质

矿物质

地貌

土壤性质

时间 人类活动

最活跃的因素

土壤发育的物质基础

影响土壤的分布规律

【小结】

三

土壤的功能和养护

水圈

土壤

大气圈

生物圈

功能一

联系有机界和无机界的关键环节

功能二

土壤为植物生长提供了扎根立足的条件

功能三

为许多动物和微生物提供生存的场所和营养

功能四

土壤具有重要的蓄水、保水功能

功能五

土壤是人类种植农作物的物质基础,是珍贵的自然资源

三、土壤的功能和养护:

2、土壤的养护

(1)劣质土壤改良、改造

亚马孙平原用生物炭改良土壤

土壤酸性---加熟石灰

贫瘠---施肥,种植绿肥

土质黏重---掺沙子,改良土壤结构

种植耐酸作物,茶、马尾松柑橘等。

我国红壤改良

(2)优质土壤种、养结合

案例分析:我国黄淮海平原盐碱地的综合治理

土壤盐碱化过程示意图

案例分析:我国黄淮海平原盐碱地的综合治理

阅读教材94页,结合所学知识,思考以下问题?

(2)华北平原盐碱化严重的原因?

自然原因:

气候:频繁旱涝,旱季降水少,蒸发旺;

地形:地势低洼,排水不畅;地下水埋藏浅;

人为原因:

大水漫灌,只灌不排;海水倒灌;

过度开采地下水,导致海水倒灌。

(1)土地盐碱化问题在我国的分布?

华北平原、西北灌区、东北平原及沿海地区

案例分析:我国黄淮海平原盐碱地的综合治理

(3)水盐运动规律及形成原因:

水盐运动 气候变化及形成原因

春季返盐 蒸发强烈,盐分随水沿土壤空隙上升到地表

夏季淋盐 降水量大,土壤表层盐分被雨水淋洗,使土壤表层脱盐

冬季稳定 降水少,气温低,蒸发弱,盐分稳定

案例分析:我国黄淮海平原盐碱地的综合治理

(4) 盐碱地的综合治理

我国黄淮海平原盐碱地的综合治理

(2)华北平原盐碱化的原因?

气候:频繁旱涝,旱季降水少,蒸发旺;

地形:地势低洼,排水不畅;

地下水埋藏浅;

大水漫灌,只灌不排;海水倒灌。

(3)水盐运动规律

春秋季节返盐,夏季淋盐,冬季盐分相对稳定

(1)盐碱化的分布?

华北、西北(灌区)、东北

什么是土壤盐碱化呢?

土壤盐渍化是指土壤底层或地下水盐分随毛管水的上升到地表,水分蒸发后,使盐分积累在表层土壤中的过程。

(1)休耕——指土地在耕作一段时间后,暂停种植农作物一段时间,使土壤的肥力得以恢复。

澳大利亚混合农业休耕模式

(2)轮作——指在田地上不同年度间有顺序的轮换种植不同作物,从而调节土壤中的营养元素种类和含量

紫云英

(3)种植绿肥——指一类主要当作肥料种植的作物;这类作物养分含量丰富,翻入土壤中,具有丰富土壤营养物质、改良土壤物理性状等作用

(4)广施农家肥——人畜粪便、厨余垃圾等作为农家肥,能够有效为土地提供腐殖质,保持土地肥力,是我国古代数千年来保持土地肥力的秘密。

土壤

土壤观察

土壤功能

土壤形成因素

气候

土壤概念

土壤组成

观察内容

成土母质

生物

土壤养护

地貌

时间

人类活动

改良

养护

植物生长提供扎根立足的条件

动物和微生物生存的场所和营养来源

蓄水、保肥

农业的物质基础

本课小结

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里